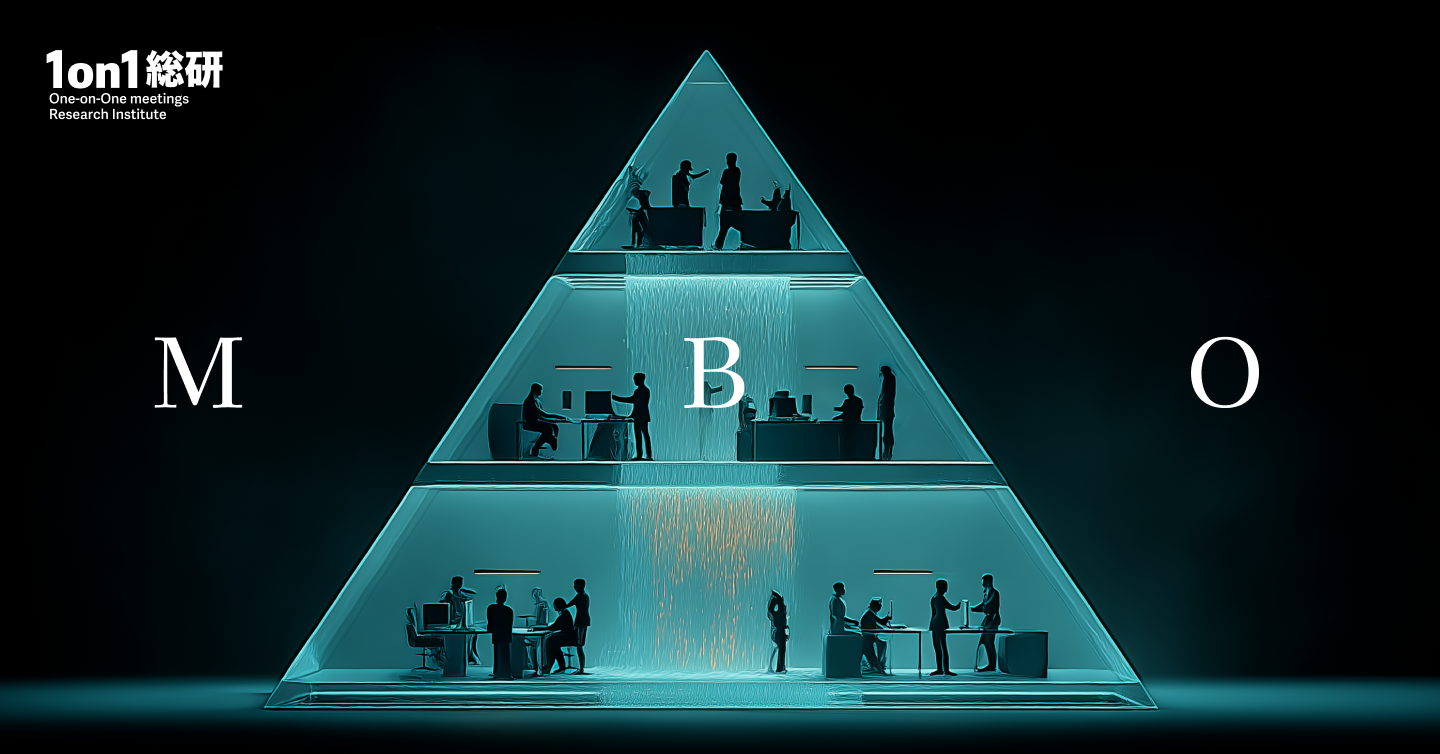

組織を動かす

MBO(目標管理制度)とは? 時代遅れにしない運用法と職種別目標サンプルを徹底解説

あなたの会社のMBO(目標管理制度)、形骸化していませんか? 期初に立てた目標シートは忘れ去られ、期末の評価面談の直前にあわてて「それっぽい」自己評価を記入する。そんな実態が、多くの企業の現場では起こっているのではないでしょうか。

MBOは単なる評価制度ではありません。経営と現場、そして個人の成長をつなぎ、企業の成果を最大化するための強力なツールとなります。この記事では、MBOが形骸化する原因を解き明かすとともに、現代のビジネス環境に合わせた最新の設計・運用方法や効果的な対話術を紹介します。

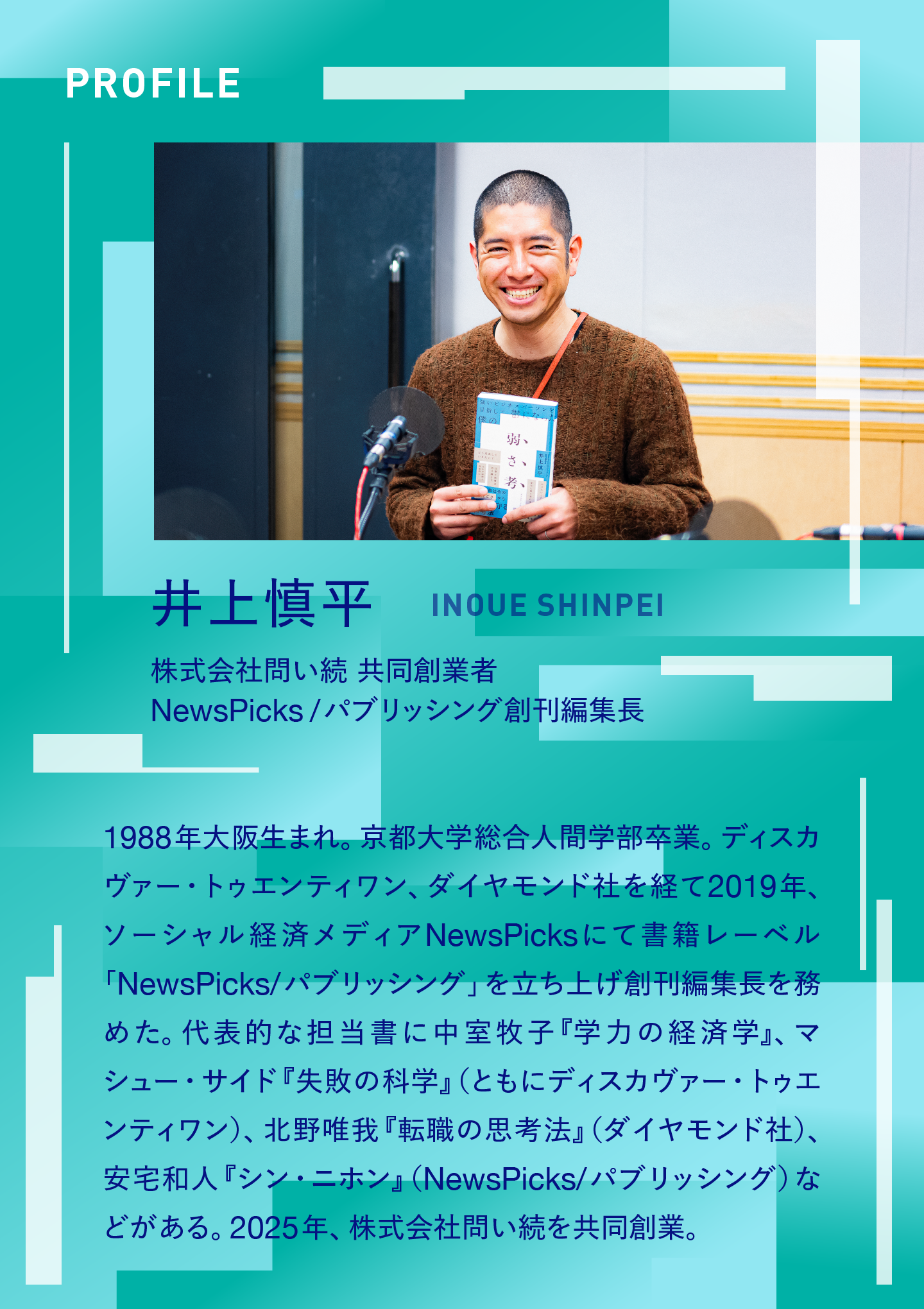

「お客様化」する若手社員と、感情ケアに疲弊するミドルマネジャー。井上慎平氏が指摘する「上司の役割」の問題点

「新人のエンゲージメントの低さについて、ミドルマネジャーの管理能力が問われることは正しいのでしょうか」――話題の書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の著者・井上慎平氏は、今日の「上司の役割」に疑問を呈する。

部下の感情ケアで疲弊する中間管理職、「お客様化」する若手社員、誰も傷つかない対話、そして組織が持つ残酷さ――。

現代組織が抱える構造的な問題について、1on1総研編集長・下元陽が井上氏に話を聞くと、「綺麗事」を突き放す言葉が次々と返ってきた。

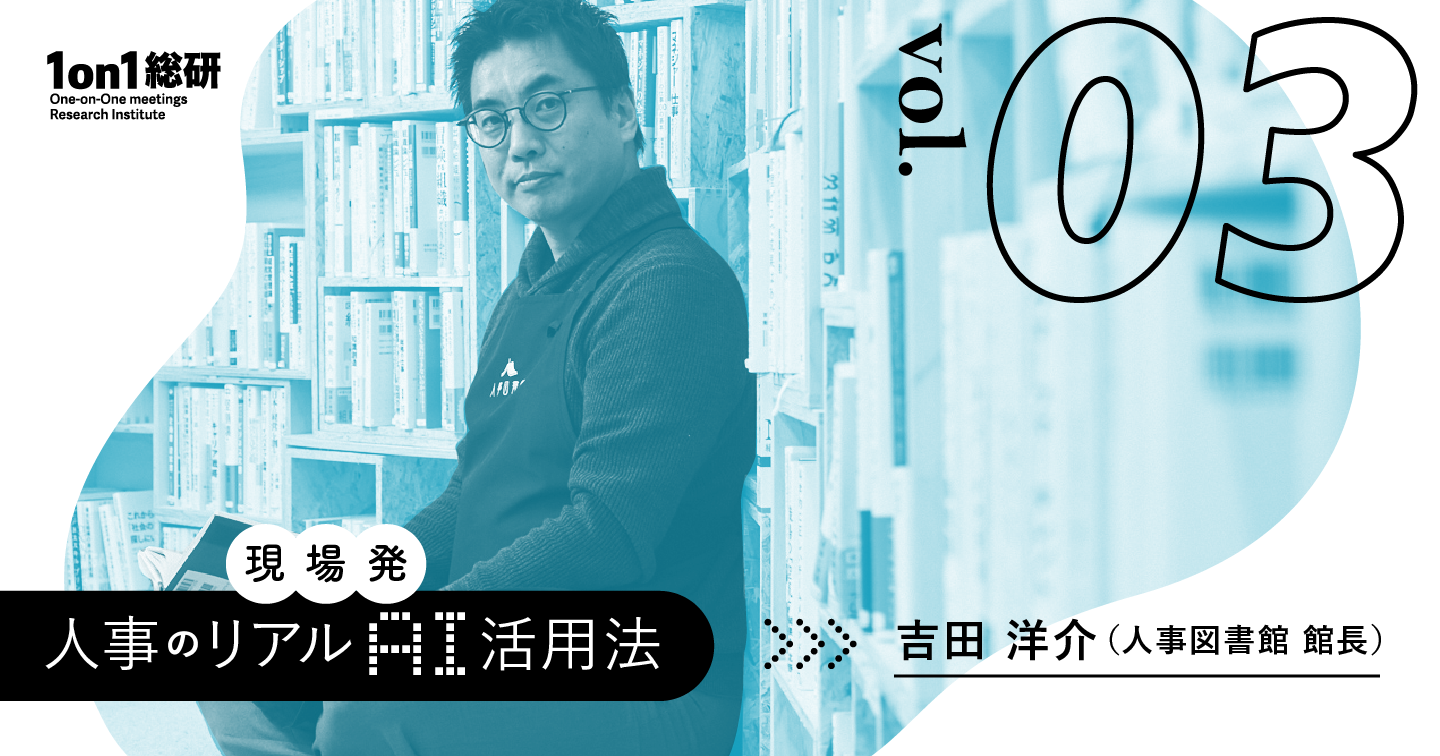

EX(従業員体験)とは? ES、エンゲージメントとの違いは? EXの導入効果と実践手法を事例つきで解説

環境変化が激しく、先の見えない時代において、持続的な競争優位を生むのは「人の力」です。その力を最大限に引き出す鍵が、従業員体験(EmployeeExperience/EX)。

EXとは、「人を中心に据える経営」を実現するための新しいマネジメントの基礎です。社員一人ひとりの体験をどう設計し、どう育てていくかが、これからの経営の成否を左右します。

答えが定まらない時代にこそ、一人ひとりの働く体験の中に、組織を変えるヒントが隠されています。

🖋️ 関連記事

「【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か」

【事例付き】企業が実施するリスクマネジメントとは? 定義や考え方を解説

近年、企業が抱えるリスクが多様化し、積極的なリスクマネジメントの実施が求められています。サイバー攻撃やSNSでの炎上、社内のハラスメント、業務委託先の業務停止といった新たなリスクが増え、リスク発生時の損失や影響も社会を巻き込む大きなものになりました。

しかし2015年に実施された中小企業庁の委託調査では、中小企業の40.4%、大企業でも14.6%の企業がリスクマネジメントの担当部署を設けておらず、リスクマネジメントが不十分である可能性が示されています。

本記事では、世界標準規格のISO31000をベースに、リスクマネジメントの基礎を解説します。後半では事例も掲載し、理論と実践の両面からお伝えします。

マネジャーの話し方改善。話し方のプロが教える三つの方法

マネジャーに昇格した瞬間、最初に直面する課題の一つが「話し方」である。会議や全社会での発表、さらには1on1などの日常的な対話。立場が変われば、言葉に求められる役割は一気に重くなる。

これまでのように自分の成果を説明するだけでは不十分であり、チームをまとめ、未来を描き、部下のモチベーションを高めるための言葉が必要になるのだ。

では、マネジャーはどうすれば「語り上手」になれるのか。話し方トレーニングサービス「kaeka」を展開する株式会社カエカ代表取締役・千葉佳織氏に話を聞いた。

代表取締役15歳から弁論を始め、全国弁論大会3度優勝、内閣総理大臣賞受賞。2019年に株式会社カエカを設立、話し方トレーニングサービス「kaeka」の運営を行い、経営者や政治家、社会人に対してのトレーニングをこれまで7,000人以上に提供している。著書『話し方の戦略』は累計5万部を突破。

.webp)