【ウェルビーイングを完全理解】導入企業の成功ポイントとデジタルウェルネスの最新動向

「社員の幸せが企業の成長につながる」―この考え方が、今、経営の常識を変えつつあります。

ウェルビーイング(Well-being)は、単なる健康管理や福利厚生を超えた、身体的・精神的・社会的な充実を包括的に追求する概念として、企業経営の中核に位置づけられるようになりました。トヨタの「幸せの量産」という革新的なミッション、文科省が掲げる「学びのウェルビーイング革命」、そしてSDGsが目指す「誰一人取り残さない」社会の実現―これらはすべて、人々の総合的な幸福を基盤とした新しい価値創造の形です。

本記事では、ウェルビーイングの基本概念から、科学的な幸福度測定、先進企業の具体的な取り組み事例、そして最新のテクノロジー活用まで、組織と個人の幸福を実現するための実践的な知識を体系的に解説します。

ウェルビーイングとは?

ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的な健康が調和した状態を指し、個人の総合的な幸福を意味する概念です。近年、この概念は企業経営における重要な戦略的指標として注目を集めています。

企業がウェルビーイングを重視することで得られるメリットは多岐にわたります。まず、従業員の心身の健康維持により、業務効率と創造性が向上し、組織全体の生産性アップにつながります。また、チームワークが活性化され、イノベーションが促進される効果も期待できます。

人材面では、ウェルビーイングを重視する企業文化が、優秀な人材の採用における強みとなります。特に若い世代は、給与だけでなく、働き方や職場環境を重視する傾向が強く、ウェルビーイングへの取り組みは採用競争力を高めます。さらに、従業員エンゲージメントの向上により、離職率の低下も期待できます。

経営リスクの観点からも、ウェルビーイングは重要です。例えば営業成績至上主義が蔓延している企業では、過度なノルマ設定によってパワハラが横行したり、従業員が心身を壊したりして、組織全体の生産性が低下する例が珍しくありません。過度な労働や不適切なマネジメントによる心理的安全性の欠如は、チームワークや士気を低下させる恐れがあります。

こうした背景を踏まえると、ウェルビーイングは単なる福利厚生の一環にとどまるものではありません。個人のウェルビーイング向上は、企業の生産性アップにも繋がります。

経営者は、利益追求と従業員のウェルビーイングとのバランスを取る難しい舵取りを迫られます。しかし、このバランスなくしては、企業の持続的成長や社会の健全な発展は実現が難しくなります。

WHOが示す「真の健康」とは

1948年に発効された憲章の前文で、WHOは「健康」を次のように定義しています。

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity."

「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます(日本WHO協会訳)」

この定義の革新的な点は、健康を肉体、精神、社会的健康という3つの側面から総合的に捉えていることです。それまで主に身体面のみが重視されていた健康観を大きく拡張し、人間を総体的に捉える視点を提供しました。

WHOの健康の定義は、簡潔で分かりやすいことから、長年にわたり世界中で広く使用されてきました。この定義は、現代のヘルスケアや健康経営の基本理念となっています。

SDGsが描く「誰一人取り残さない」幸福への道

SDGsは、すべての人々の総合的なウェルビーイング(幸福)の実現を目指しています。

特に目標3「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)」は、この理念を最も直接的に体現しています。

この「福祉」は、単なる公的援助だけでなく、身体的・精神的・社会的に健やかな状態、すなわち「ウェルビーイング」を意味します。

他の目標の多くも、人々の幸福実現に深く関連しています。

例えば、目標1の「貧困をなくそう」は、経済的な安定が心身の健康や生活の質の基盤となることを示しています。

目標4「質の高い教育をみんなに」は、教育を通じた個人の成長と可能性の開花を支援し、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、すべての人が自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。

また、目標8「働きがいも経済成長も」は、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現を通じて、職場でのウェルビーイング向上を目指しています。

目標11「住み続けられるまちづくりを」は、人々の生活環境の質的向上を通じて幸福度の向上を図ります。

このように、SDGsの各目標は相互に連携しながら、経済的、社会的、環境的な側面から人々の総合的な幸福の実現を目指しています。持続可能な社会の構築には、一部の人々だけでなく、すべての人々のウェルビーイング向上が不可欠という考えが、SDGsの根底にあるのです。

今日の社会が直面する様々な課題の解決には、このような包括的なアプローチが必要とされており、SDGsはその道筋を示す重要な指針となっています。

文科省が掲げる「学びのウェルビーイング革命」とは?

2023年6月、文部科学省は第4期教育振興基本計画で「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」という2つの重要なコンセプトを掲げました。

この計画は、OECDのLearning Framework 2030が示すウェルビーイングの考え方と共鳴し、教育活動全体を通じた包括的なアプローチを目指しています。

特筆すべきは、子どもたちのウェルビーイング向上には、教師や学校、さらには地域社会全体のウェルビーイングが不可欠だという認識です。

2023年度の文部科学省の調査によれば、児童生徒のウェルビーイングは、学力そのものよりも、友人や教師との関係性など、人とのつながりに強く影響されることが明らかになっています。

また、このような良好な人間関係は、教科に対する前向きな姿勢にも繋がることが示唆されています。

この新しい教育改革は、一人一人の主体性や創造力を育み、自己実現を支援することを目指しています。それは単なる学力向上にとどまらず、教育に関わるすべての人々の幸福度を高め、持続可能な教育環境を構築しようとする革新的な取り組みと言えます。

◾️学びのウェルビーイング実践例

埼玉県上尾市立平方北小学校では、校長の中島晴美先生が「ウェルビーイング」を学校経営に組み込み、教職員と児童が共に健康で幸福な環境を作り上げています。

平方北小学校では、学校経営方針に「ウェルビーイング」を明記し、「先生という仕事は最幸な仕事」「子どもたちの成長を共に感動する」といった理念を掲げています。

また、教職員が働きやすい環境を作るため、以下の取り組みが行われました。

📍 学校自己評価を全職員で分析し次年度の重点課題を立てる。また、重点目標項目ごとに、全ての先生を主任に任命する。

📍 学校課題研究を生かし、校内授業研の在り方を工夫し、先生方の知的好奇心を高める。

📍 「話しやすさ」、「助け合い」、「挑戦」、「新奇歓迎」を大切にし、組織内での心理的安全性を確保する。

これにより、教職員の主体性や自己肯定感が高まり、職場のウェルビーイングが向上したそうです。

また、子どもたちにも「ウェルビーイング」を実現するため、次の取り組みが行われています。

📌 子供たちを褒めて伸ばす教育、子供たちの主体性を高める授業の展開

📌 休み時間の5分延長による、自然との触れ合い活動や外遊びの奨励

📌 児童主体活動(感謝週間、あいさつ運動)の実施、遊びの時間の確保

これにより、子どもたちの主体性や生命への関心が育まれ、ポジティブな学校文化が醸成されています。

平方北小学校の取り組みは、「教職員と子どもたちのウェルビーイング」を両立させることで、より良い学びの環境を提供していることを示しています。

参考:

教育振興基本計画×実践事例レポート②!<前半>ウェルビーイングな学校づくりって?学校の取組を紹介

ギャラップが解き明かす「幸せな組織」の秘密

企業におけるウェルビーイングの重要性が、新たな調査結果で明確になりました。ギャラップ社の2023-24年グローバル調査は、組織のウェルビーイングと業績の密接な関係を浮き彫りにしています。

■深刻化する従業員のウェルビーイング低下

2023年、世界の従業員のウェルビーイングは35%から34%へと低下しました。特に35歳未満の若手従業員において、この傾向が顕著です。

さらに衝撃的なのは、低いエンゲージメントによる経済損失が世界のGDPの9%(約8.9兆ドル)に及ぶという推計です。

■ウェルビーイングと業績の相関関係

ギャラップ社が90カ国、183,000以上の組織を分析した結果、ウェルビーイングの高い組織では「収益性が23%向上」「生産性(売上)が18%増加」「顧客ロイヤルティが10%上昇」「従業員の幸福度が70%向上」などのポジティブな影響が見られました。

一方、ウェルビーイングの低下は、「欠勤率の78%増加」「安全事故の63%増加」「品質欠陥の32%増加」といった深刻な影響をもたらしています。

■経営者が取るべきアクション

「2024年のギャラップの従業員エンゲージメントのメタ分析」によると、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や関与度)を高めることが、組織にポジティブな成果をもたらすことが明らかになりました。

分析結果によると、高エンゲージメントのビジネスユニットは、低エンゲージメントのチームと比較して、従業員のウェルビーイングが著しく高く、また生産性、収益性、売上においても優れた成果を示しています。

つまりエンゲージメントを高めると、社員の幸福度が向上し、結果的にビジネスのパフォーマンスがアップするということです。

ウェルビーイングの向上は、単なる福利厚生の問題ではありません。人材確保、生産性向上、そして持続的な成長を実現するための経営戦略の核心なのです。

参考:

「State of the Global Workplace: 2024 Report.」

今なぜ「ウェルビーイング」が注目されているのか?

近年、企業経営において「ウェルビーイング」が注目を集めています。この背景には、働き方改革の推進や現代社会の価値観の変化があります。

特に2019年の働き方改革関連法の施行以降、長時間労働の是正やワークライフバランスの実現は、企業の重要課題となっています。

ウェルビーイングが企業にもたらす効果は、具体的なデータでも裏付けられています。

従業員の幸福度向上は、モチベーションと仕事への満足度を高め、生産性の向上や離職率の低下につながることが明らかになっています。

さらに、テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方の導入は、従業員の満足度向上に大きく貢献しています。

特に若い世代は、給与だけでなく、職場環境や個人の成長機会、働き方の自由度を重視する傾向があります。

例えば、株式会社学情の調査によると、就活生の約7割が企業のウェルビーイングに対する取り組みを「意識する」と回答しています。とくに重視する項目では「休日休暇・勤務時間に関する制度」(61.0%)が最多となっています。

参考:

「約7割が、就職活動で企業の「ウェルビーイング」への取り組みを意識。「心身共に健康であることが、仕事のパフォーマンスに影響すると思う」の声/2024年卒対象アンケート」

ウェルビーイングを重視する企業は、優秀な人材の獲得においても優位性を持つことができるのです。

また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からも、従業員のウェルビーイングと働き方改革への取り組みは重要な評価指標となっています。

「幸福度(ハピネス)」と「ウェルビーイング」の違いは?

一般的に混同されがちな「幸福度(ハピネス)」と「ウェルビーイング」。この二つの概念の違いを理解することは、組織や個人の well-being(良好な状態)を考える上で重要です。

幸福度は、「今、どれくらい幸せか」という一時的な感情や主観的な満足感を表します。例えば、昇進や昇給による喜び、休暇中のリラックスした気分など、その時々の状況や気分に左右される傾向があります。これは自分自身の「感じ方」に大きく依存する指標といえるでしょう。

一方、ウェルビーイングは、より包括的で持続可能な「良好な状態」を意味します。具体的には、下記のように多面的な要素が含まれます。

✅ 身体的健康(運動、睡眠、栄養)

✅ 精神的充実(ストレス管理、自己実現)

✅ 社会的関係性(職場の人間関係、家族との絆)

✅ 経済的安定(収入、将来の保障)

✅ 知的成長(学習機会、スキル開発)

特に注目すべきは、ウェルビーイングは主観的な評価だけでなく客観的な指標でも測定される点です。

例えば、最近では従来のGDPに代わる新指標として、GDW(Gross Domestic Well-being/国内総充実)という考え方も提唱されています。これは国民全体のウェルビーイングを総合的に評価する試みです。

このように、幸福度が「点」としての幸せを表すのに対し、ウェルビーイングは「面」としての総合的な充実を意味します。現代社会では、一時的な幸福感だけでなく、持続可能なウェルビーイングの実現が、個人と組織の双方にとって重要な課題となっているのです。

「幸福学」が示す、科学的な幸せの探求

人々の幸せを科学的に研究する「幸福学」。この新しい学問分野は、客観的な指標を用いて幸福を測定し、その本質に迫ろうとしています。

幸福度の測定で世界的に注目されているのが、イリノイ大学名誉教授のエド・ディーナー博士が開発した「人生満足度尺度」(Satisfaction With Life Scale)です。

これは五つのシンプルな質問から個人の幸福度を評価するもので、国際比較にも用いられています。

1:ほとんどの面で私の人生は私の理想に近い

2:私の人生はとても素晴らしい状態だ

3:私は自分の人生に満足している

4:私はこれまで自分の人生に求める大切なものを得てきた

5:もう一度人生をやり直せるとしてもほとんど何にも変えないだろう

回答者は各質問に1点(まったく当てはまらない)から7点(非常によく当てはまる)の7段階で回答し、合計点(5-35点)で幸福度を評価します。

他にも、幸福度の測定方法はさまざまありますが、一般的に日本は先進国の中で幸福度が想定的に低いと言われています。例えば、国際連合の持続可能開発ソリューションネットワークが発行する幸福度調査のレポート「World Happiness Report 2023」では137カ月国中47位。毎年50位前後にランキングしています。

これらの研究は、個人の幸福追求に具体的な道筋を示すだけでなく、組織運営にも重要な示唆を与えています。従業員の幸福度が高まると、創造性や生産性が向上し、業績にもプラスの影響を与えることが科学的に実証されているのです。

幸福度を測定するツール

幸福という主観も、数値化して見える化することで、個人や会社の課題や長所が明らかになります。

そのためのツールの一つが、「幸福度診断Well-Being Circle」。株式会社はぴテックが、幸福学の第一人者である前野隆司氏と共同開発した、日本最大級の幸福度診断テストです。

72問のアンケートに答えることによって、総合的な幸福度や、幸せの四つの因子、性格特性や心身の健康、社会や職場の環境や地位財など、多面的にウェルビーイングを数値化します。個人利用は無料で、企業も有償で導入でき、専門家によるデータ分析とアドバイスがセットになっています。

企業におけるウェルビーイング向上戦略

企業におけるウェルビーイング向上戦略は、近年急速に進化し、経営戦略の重要な要素として位置づけられています。以下に、現代のウェルビーイング施策の主要な特徴と具体的な取り組みを紹介します。

ウェルビーイング向上の具体的施策

企業が取り組むウェルビーイング施策は、大きく労働環境の整備、健康管理支援、メンタルヘルスケア、キャリア開発支援の四つの領域に分類されます。

企業が取り組むウェルビーイング向上の具体的施策は、以下の4つの領域に分類されます。

1. 労働環境の整備

(例)

📌 フレックスタイム制やリモートワークの導入

📌 出退勤時間をコントロールできる制度の導入

📌 育児時短勤務制度の充実

📌 兼業や副業の奨励

2. 健康管理支援

(例)

📌 定期健康診断の充実

📌 運動促進プログラム

📌 健康アプリの導入・歩行計の貸し出し等

📌 食生活改善プログラム

📌 健康的な食事法の料理教室・朝食摂取促進

3. メンタルヘルスケア

(例)

📌 オンラインカウンセリングの導入

📌 定期的なストレスチェック

📌 24時間受付の相談窓口の設置

📌 社内カウンセラーによる管理職向けサポート

📌 外部事業者による相談事業の実施

4. キャリア開発支援

(例)

📌 自律的な働き方の提供

📌 新たな知識やスキルの習得を奨励

📌 従業員のエンゲージメントや満足度の定期的な調査

📌 1on1ミーティングの実施

これらの施策を組み合わせて実施することで、従業員のウェルビーイング向上を図ることができます。企業は自社の状況や従業員のニーズに合わせて、適切な施策を選択し実施することが重要です。

では、以下で実際にウェルビーイングを強化している企業の事例を見てみましょう。

主要企業の取り組み事例

✅ トヨタ自動車の事例

トヨタ自動車は2020年に「幸せを量産する」という革新的なミッションを掲げ、創業以来の「自分以外の誰かのために」という精神を現代に受け継ぐ「トヨタフィロソフィー」を打ち出しました。この取り組みは、単なる企業理念の刷新を超えた、新時代のウェルビーイング経営の先駆けとして注目を集めています。

トヨタのウェルビーイング経営は、従業員の心身の健康から社会全体の幸せまでを包括的に捉えています。例えば、デジタル技術を活用した健康支援プログラムや、きめ細かなメンタルヘルスケアの提供、ワークライフバランスの徹底的な推進など、具体的な施策を着実に実行しています。

特筆すべきは、モビリティ・カンパニーへの変革と連動した取り組みです。クルマづくりの枠を超え、まちづくりや社会システムの設計にまで視野を広げ、人々のウェルビーイングを総合的に実現しようとしています。この過程で、「人をより深く理解する」という新たな課題にも積極的に取り組んでいます。

また、従業員を含むすべてのステークホルダーを「パートナー」と位置づけ、その幸せを追求する姿勢は、現代企業に求められる新しい価値創造の在り方を示唆しています。

トヨタの「幸せの量産」という挑戦は、企業活動を通じた持続可能な幸せの実現という、新時代の経営モデルを提示しているのです。

✅ サントリーホールディングス

サントリーホールディングスは、従業員とその家族の健康を「挑戦・革新の源」と位置づけ、2016年に「健康経営宣言」を制定しました。この宣言では、全従業員が心身ともに健康で意欲的に働ける状態を目指すという明確な方針を打ち出しています。

特徴的なのは、日常生活に組み込みやすい健康促進策を展開している点です。「サントリープラス」というアプリを通した健康管理の推奨は、従業員が無理なく継続できる工夫が施されており、日常生活での自然な身体活動の増加を支援しています。

メンタルヘルスケアにも力を入れており、定期的なストレスチェックの実施に加え、適切なケア体制の構築を進めています。さらに、個別支援を通じたヘルスリテラシー教育にも注力し、従業員一人ひとりの生活習慣の改善、予防、早期発見をきめ細かくサポートしています。

これらの取り組みは外部からも高く評価されており、2024年度の「健康経営優良法人」ホワイト500にも選定されています。サントリーの事例は、従業員の健康管理を経営戦略の重要な柱として位置づけ、具体的な施策として展開することの重要性を示しています。

✅ パナソニック

パナソニックは、「「安全・安心・健康に、はたらく」「やりがいを持って、はたらく」「個性を活かしあって、はたらく」という三つの柱を基本方針として、従業員の多様な働き方を支援する先進的な取り組みを展開しています。

特に注目すべきは、フルリモート勤務制度の導入です。自宅やサテライトオフィスでの勤務を可能にすることで、パートナーの転勤に伴う遠隔地からの業務継続をサポートし、キャリアの継続性を確保しています。

また、「社内複業制度」も特徴的な施策です。所属部門に在籍しながら他部門やパナソニックグループ内の企業の業務を兼務し、自己成長の促進を目指すことができます。

スキルアップとキャリア開発を目的としつつ、超過勤務と副業時間の合算が60時間以下という明確な基準を設けることで、従業員の健康管理との両立を図っています。

さらに、フレックスタイム制勤務の1日あたりの最低労働時間撤廃で、働き方の柔軟性を向上。月間労働時間を維持しつつ、一日の最低労働時間を撤廃することで、働き方の柔軟性を高めています。例えば希望により週休3日も可能です。

他にもボランティアや副業を目的とした短時間勤務が可能であり、多様な勤務形態を用意することで、個々の状況に応じた働き方を可能にすることで、ウェルビーイングを向上させています。

✅ 花王

花王は、社員の健康を重要な経営資源と位置づけ、科学的な研究に基づいた独自の健康づくりプログラムを展開しています。「花王グループ健康宣言」を掲げ、健康開発推進室を中心に、具体的な施策を実行しています。

特に注目を集めているのが、同社の食を通じた健康増進への取り組みです。2014年から導入された「スマート和食」は、10年以上にわたる内臓脂肪研究の成果を活かした画期的なプログラムです。従来の摂取カロリーだけでなく、食事の「質」と「時間」に着目し、日本型食生活の利点を現代に活かす工夫を取り入れています。

具体的には、豆類、野菜、魚介、果実、海藻、緑茶など、日本の伝統的な食材を科学的な視点で見直し、内臓脂肪の蓄積を抑制する効果を実証。国内の11事業所の社員食堂での実践では、「スマート和食」を積極的に摂取した社員に顕著な健康改善効果が確認されています。

さらに、「健康マイレージプログラム」の導入により、社員の自発的な健康増進活動を促進。健康イベントへの参加でポイントを獲得し、健康グッズと交換できる仕組みは、57%という高い参加率を達成しています。

花王の取り組みは、企業の健康経営のモデルケースとして、他企業や自治体からも注目を集めています。科学的なアプローチと実践的なプログラムの融合が、新時代の企業健康経営の在り方を示しているのです。

企業におけるウェルビーイング導入成功の五つのポイント

トヨタ、サントリー、パナソニック、花王など、先進企業のウェルビーイング施策からは重要なポイントが見えてきます。

第一に、経営戦略との明確な連動です。トヨタの「幸せの量産」やサントリーの「健康経営宣言」のように、ウェルビーイングを経営の中核に位置づけることが重要です。

第二に、科学的アプローチの採用です。花王の「スマート和食」のように、データに基づいた施策展開が効果的です。定量的な効果測定と継続的なモニタリングにより、施策の実効性を高めることができます。

第三に、包括的なプログラム設計です。労働環境の整備、健康管理支援、メンタルヘルスケア、キャリア開発支援など、複数の領域をカバーする総合的なアプローチが必要です。

第四に、従業員の自発的参加を促す工夫です。健康マイレージプログラムのような、インセンティブを活用した仕組みづくりが有効です。

最後に、段階的な展開と継続的な改善です。パイロット実施から始め、効果検証を重ねながら全社展開を図ることで、持続可能な取り組みとなります。

これらのポイントを組織の特性に合わせて適切に組み合わせることで、効果的なウェルビーイング施策の実現が可能となります。

幸福学の研究者、前野 隆司氏の基調講演・動画・論文

前野隆司氏は、日本における幸福学第一人者として知られている慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授です。

特に「幸せの4因子」理論は、幸福を科学的に分析し、実践的な方法で応用可能な形にまとめた画期的な研究として高く評価されています。

彼は因子分析という手法を用いて、「幸せの四つの因子」を発見しました。この四つの因子を満たすことで、幸せな心のあり方や心がけにつながってくるということです。

1. 「やってみよう」因子(挑戦)

・生き生きとした活動やチャレンジをすることで幸福感が高まる

・失敗しても良いので、何かに挑戦をする

2. 「ありがとう」因子

・感謝の気持ちを持ち、人との繋がりを意識する

3. 「なんとかなる」因子

・楽観的な人生観を持つ

4. 「ありのままに」因子

・他人を比べすぎず、ありのままの自分らしさを追求する

前野氏は、これらの因子のバランスを整えることで、個人の幸福度が向上すると説明しています。

逆に言えば、言われたことだけを行い、主体的には何もやってみない、周りとのつながりは持たず、感謝もしない。何事も悲観して挑戦せず、人と比べ続けると、幸福度が下がることが科学的に明らかということです。

■動画

彼は「ウェルビーイング」をテーマにさまざまな基調講演を行っていますが、中でもTEDxShintomiでの講演「Well-Being〜幸福の4因子〜」では、幸福学の理論を一般の人々にも分かりやすく解説。「幸福は偶然ではなく、意識的になるもの」という気づきを与えてくれています。

https://www.youtube.com/watch?v=5Uo5_-kq4j0

■論文

前野氏は、心的要因の4 つの因子に基づく、幸福度向上のためのグループ学習プログラム「ハッピーワークショップ」を開発しました。ワークショップ前後の幸福度計測に基づき、効果を確認しています。

▪️著書

『幸せのメカニズム実践・幸福学入門』(講談社現代新書)

前野隆司氏が著した幸福学に関する入門書です。統計的処理により導き出された4つの幸福因子を中心に、幸福のメカニズムを科学的に解説しています。著者は、これらの知見を個人の幸福追求やビジネスに活用することを提案しています。

前野隆司氏と幸福度診断」を開発した太田雄介氏が共著で出版した書籍です。この本は、人と会社の幸福度を高めるための34のリアルなノウハウが提供されています。幸福度診断 Well-Being Circleの公式参考書です。

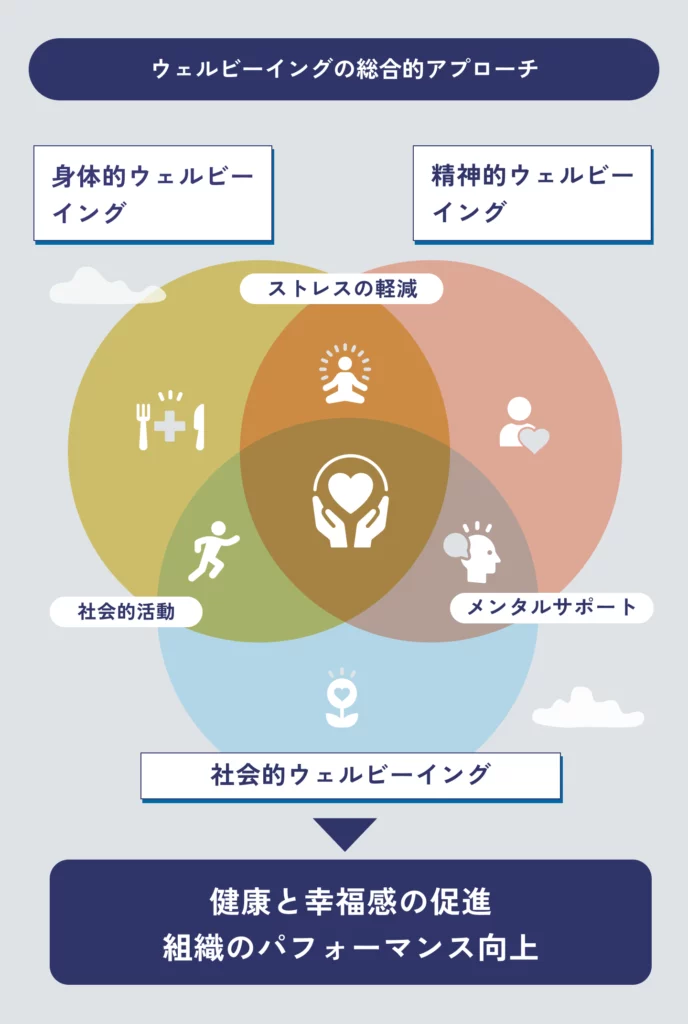

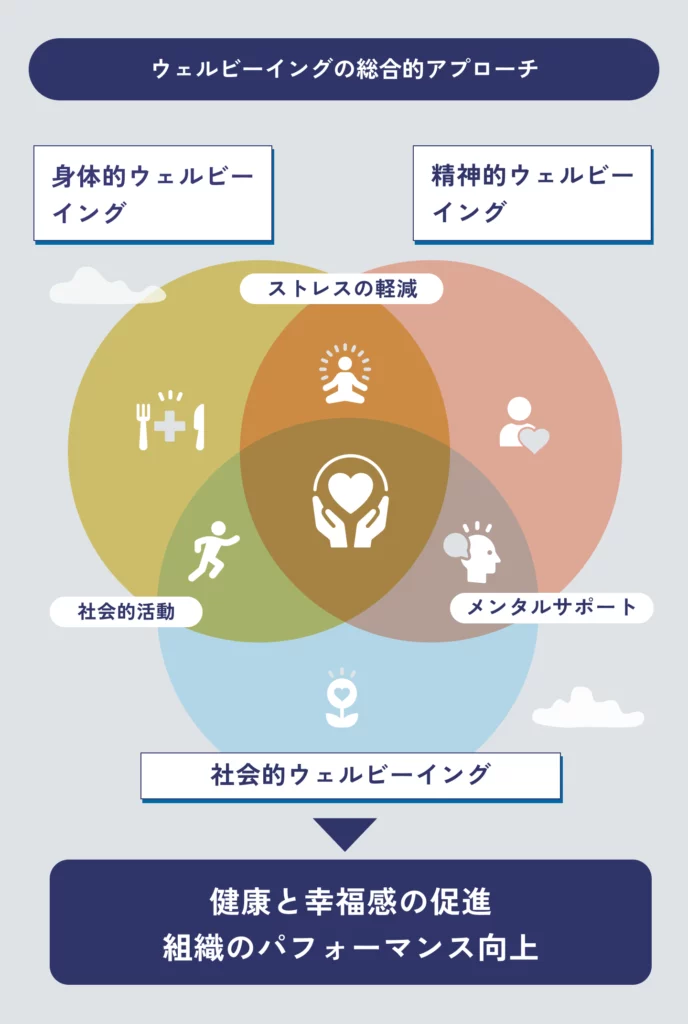

ウェルビーイングの三つの柱

ウェルビーイングは、「身体的」「精神的」「社会的」三つのバランスによって実現されます。三つの要素をそれぞれ確認していきましょう。

✅ 身体的ウェルビーイング

身体的ウェルビーイングは、単なる病気や怪我の有無を超えた、より包括的な身体的幸福度を示す重要な概念です。これは、日常生活や仕事に必要な十分なエネルギーがあり、活力に満ちた状態を意味します。

フィジカルウェルビーイングの主な特徴は、大きく三つに分類されます。第一に、心身ともに健康で思い通りの行動ができる「健康状態」、第二に、仕事をこなすための十分な「活力」、第三に、日々の活動に対して前向きな気持ちで取り組める「ポジティブな感情」です。

これらの要素を向上させるため、企業では様々な具体的施策が実施されています。定期健康診断やストレスチェックの実施は基本的な取り組みとして定着しており、さらに感染症予防対策として、インフルエンザの予防接種支援なども一般的になっています。

また、より積極的な健康増進策として、食生活・生活習慣の見直し支援や、医師・栄養士による健康相談・栄養指導も実施されています。近年では、ストレス軽減のためのマインドフルネス指導や、運動習慣をつけるための歩数計アプリの導入など、テクノロジーを活用した新しいアプローチも増えています。

✅ 精神的ウェルビーイング

精神的ウェルビーイングは、個人が感じる心理的な満足度や幸福感を表す包括的な概念です。これは単なる一時的な気分の良さ(ハピネス)ではなく、より深い心理的充実を意味します。

主要な構成要素として、まず「生活満足度」があります。これは自分の人生全体や、家庭生活、キャリアなどの特定領域に対する認知的な評価を指します。次に「ポジティブな感情」の存在と「ネガティブな感情の少なさ」が重要です。喜びや楽しさ、感動などの前向きな感情を頻繁に経験し、不安やストレスなどの負の感情が少ない状態を指します。

さらに、自己肯定感や目的意識、ストレス管理能力、感情のコントロールなども重要な要素となります。これらに加えて、仕事における達成感、個人的成長の実感、良好な人間関係、将来への希望なども、精神的ウェルビーイングに影響を与える要因です。

これらの要素は個人によって重要度が異なり、主観的ウェルビーイングは人それぞれ異なる形で実現されます。また、比較的長期にわたって安定する傾向がありますが、環境や状況の変化によって影響を受ける可能性もあります。

✅ 社会的ウェルビーイング

ソーシャル(社会的)ウェルビーイングは、個人が他者や社会との関係性を通じて得る充実感や満足感を表す概念です。これは単なる人間関係の数ではなく、関係性の質や深さ、社会との結びつきの強さを重視します。

主要な要素は大きく三つに分類されます。第一に「人間関係の質」で、職場での良好な人間関係、家族や友人とのつながり、信頼関係の構築が含まれます。

第二に「社会的統合」として、地域社会への参加やコミュニティへの帰属意識、社会的ネットワークの形成が挙げられます。

第三に「社会貢献」で、ボランティア活動への参加や社会的責任の遂行、他者への支援などが該当します。

職場では、チームワークの促進やオープンなコミュニケーション、多様性の尊重が重要です。家庭・個人生活では、家族との質の高い時間の共有や友人関係の維持、適切なワークライフバランスの確保が求められます。

また、地域社会では、地域イベントへの参加や近隣住民との交流、世代間交流の促進が重要な要素となります。

三つの要素の相互関係

身体的、精神的、社会的な三つのウェルビーイング要素は、密接に関連し合い、相互に強い影響を与え合っています。この相互作用を理解し、バランスよく向上させることが、総合的な幸福度の向上につながります。

身体的ウェルビーイングの向上は、適度な運動や十分な睡眠を通じてメンタルヘルスの改善をもたらし、ストレス軽減やポジティブな感情の増加につながります。また、身体的な健康は社会活動への積極的な参加を可能にし、人々との交流を促進します。

精神的ウェルビーイングが高まると、運動や健康的な食事といった良好な生活習慣を維持しやすくなります。また、精神的な充実は他者とのコミュニケーションを円滑にし、より豊かな人間関係の構築を助けます。

ソーシャルウェルビーイングの充実は、良好な人間関係を通じて精神的な支えとなり、ストレス軽減や精神的な安定をもたらします。さらに、社会的なつながりは健康的な生活習慣を維持するモチベーションとなり、身体的な健康の促進にも寄与します。

このように、三つの要素は互いに補完し合い、相乗効果を生み出します。現代のウェルビーイング経営では、これらの要素を総合的に考慮したアプローチが重視されており、従業員の健康と幸福感の促進、そして組織のパフォーマンス向上につながると考えられています。

ウェルビーイングの測定・評価方法「主観的指標」

ウェルビーイングの測定・評価には、主観的指標と客観的指標という二つの主要なアプローチがあります。これらを適切に組み合わせることで、個人と組織の状態をより正確に把握することができます。

■PERMA理論

主観的指標は、個人の内面的な経験や感覚を測定します。代表的なものにPERMA診断があります。

PERMA理論は、ポジティブ心理学の第一人者であるセリグマン教授が提唱した、ウェルビーイングを高めるための五つの要素からなる理論です。

P(Positive Emotion:ポジティブな感情)

E(Engagement:エンゲージメント)

R(Relationships:人間関係)

M(Meaning:意味)

A(Achievement:達成感)

特に注目すべきは、「P」要素であるポジティブな感情です。これには希望、興味、喜び、愛、思いやり、誇り、娯楽、感謝などが含まれます。ポジティブな感情は、ネガティブな感情の有害な影響を相殺し、レジリエンスを高める効果があります。また、身体的、知的、心理的、社会的資源の構築にも貢献します。

ポジティブな感情を増やすには、好きな人と時間を過ごす、楽しめる趣味や創造的な活動をする、心が躍る音楽を聴く、感謝の気持ちを意識的に振り返るなど、具体的な実践方法があります。

研究により、PERMAの各要素は健康、活力、職務満足、生活満足、コミットメントと正の相関があることが示されています。これらの要素に積極的に取り組むことで、ウェルビーイングが高まり、心理的な苦痛も減少することが確認されています。

■SWLS

人生満足尺度(SWLS:Satisfaction With Life Scale)は、個人の長期的な生活満足度を測定する代表的な主観的指標です。五つの質問項目を通じて、包括的な人生の満足度を評価することができます。

具体的な質問項目は、「ほとんどの面で、私の人生は私の理想に近い」「私の人生は、とてもすばらしい状態だ」「私は自分の人生に満足している」「私はこれまで、自分の人生に求める大切なものを得てきた」「もう一度人生をやり直せるとしても、ほとんど何も変えないだろう」の五つです。回答者はこれらの質問に対して7段階で評価を行い、その合計得点によって生活満足度が判断されます。

この尺度は定期的な1on1ミーティングやキャリア開発面談などでも活用され、自己評価と成果の振り返り、失敗からの学びや改善策の共有、今後の目標設定、キャリアについての議論など、多面的な評価の機会を提供します。

これらの主観的指標を通じて得られる情報は、個人のウェルビーイング状態を理解し、幸福感や生活の質を向上させるための重要な基礎データとなります。定期的な評価と振り返りにより、継続的な改善と成長を支援することができます。

■客観的指標

上記のほか、外部から観察可能なデータを用います。例えば心拍数、血圧、睡眠時間などのバイタルデータや、勤務時間、休暇取得率、生産性や業績指標などの行動データが含まれます。

組織レベルでは、定期的な従業員満足度調査やエンゲージメント調査に加え、離職率や欠勤率の分析、チームパフォーマンスが指標となるでしょう。

これらの方法を組み合わせた総合的なアプローチにより、より包括的なウェルビーイングの理解と、効果的な改善策の立案が可能になります。

テクノロジーとの関連

ウェルビーイングとテクノロジーの結びつきは、デジタル時代の幸福追求における新しいパラダイムを生み出しています。AIやIoT、ビッグデータ分析を活用したパーソナライズされたウェルネスソリューションが登場し、個人の健康管理から組織全体のウェルビーイング向上まで、より効果的なアプローチが可能になっています。

特に、ウェアラブルデバイスによる健康データの常時モニタリングや、オンラインメンタルヘルスケア、バーチャルコミュニティを通じた社会的つながりの創出など、テクノロジーは私たちの心身の健康と幸福を支える重要なツールとなっています。

ウェルビーイングテックとは?

テクノロジーを活用したウェルビーイング向上の取り組みが、急速に進化しています。その中核となるウェルビーイングテクノロジーは、個人や組織の健康・幸福度の向上を支援する様々なソリューションを提供しています。

ビジネスシーンにおける主要な活用領域は大きく四つに分類されます。

第一は「健康管理」で、個人の健康データを一元管理するポータルサイトや、健康改善を促すアプリケーションが普及しています。

第二の「メンタルヘルスケア」では、オンラインカウンセリングやAIを活用したストレスチェックツールが注目を集めています。

第三の「働き方改革」領域では、リモートワーク支援ツールやフレキシブルな勤務管理システムが、新しい働き方を支えています。

第四は「生活の質向上」で、睡眠の質を改善するアプリや、運動を促進するウェアラブルデバイスなど、日常生活をサポートする技術が普及しています。

これらの技術は、個人の幸福度向上にとどまらず、組織や社会全体のウェルビーイング実現に貢献する重要なツールとして、その役割はますます重要になっていくでしょう。

おすすめのウェルビーイングテック

健康経営やウェルビーイングを支援する具体的なツールがいくつかあります。

主なものは以下の通りです。

◾️KENPOS

KENPOSは組合員・従業員の健康情報管理、目標設定、行動記録のPDCAサイクルをまとめて行い、健康維持・増進を支援するWeb・アプリサービスです。健康経営を目指す会社におすすめです。

◾️ウェルビーイングノート

従業員の日々のコンディションを10問の設問で可視化するツールです。パルスサーベイ機能やダッシュボード機能を備えています。

◾️「FiNC for BUSINESS」

「FiNC for BUSINESS」は、従業員向けのスマートフォンアプリと、人事部・総務部などの管理者向けのシステムで構成された、健康管理・健康経営支援サービスです。

管理者の業務効率化に留まらず、健康経営優良法人の認定や、貴社独自の課題を解決へと導く伴走サポートも充実。健康経営に関するトータルソリューションを提供しています。

デジタルウェルネスの概念と実践

デジタルウェルネス(またはデジタルウェルビーイング)は、テクノロジーと人間の健全な関係を構築し、デジタル機器を適切に活用して心身の健康を維持・向上させる概念です。

Googleはこれを「テクノロジーとの健全な関係を構築し、適切に管理しながらメリットを最大限に受けること」と定義し、UNESCOは「デジタルメディアを通した中期的、長期的な人間のウェルビーイングの向上」としています。

デジタルウェルネスの実践には、まず自身のデジタル機器の使用パターンを理解することが重要です。その上で、テクノロジーと実生活のバランスを最適化し、デジタル機器の過度な使用を避けながら適切な利用を心がけます。

技術設計の面では、デジタルウェルネスラボが3段階のアプローチを提案しています。第一に、ウェルビーイングを阻害する要素を除いた設計、第二に、ウェルビーイングへの誘導と支援を組み込んだ設計、第三に、ユーザーが自らウェルビーイングを実現できる能力を育む設計です。

このように、デジタルウェルネスは、テクノロジーの恩恵を最大限に受けながら、個人のウェルビーイングを向上させることを目指します。この概念の実践により、デジタル時代における心身の健康と充実した生活の実現が期待されています。

ウェルビーイングとは?

ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的な健康が調和した状態を指し、個人の総合的な幸福を意味する概念です。近年、この概念は企業経営における重要な戦略的指標として注目を集めています。

企業がウェルビーイングを重視することで得られるメリットは多岐にわたります。まず、従業員の心身の健康維持により、業務効率と創造性が向上し、組織全体の生産性アップにつながります。また、チームワークが活性化され、イノベーションが促進される効果も期待できます。

人材面では、ウェルビーイングを重視する企業文化が、優秀な人材の採用における強みとなります。特に若い世代は、給与だけでなく、働き方や職場環境を重視する傾向が強く、ウェルビーイングへの取り組みは採用競争力を高めます。さらに、従業員エンゲージメントの向上により、離職率の低下も期待できます。

経営リスクの観点からも、ウェルビーイングは重要です。例えば営業成績至上主義が蔓延している企業では、過度なノルマ設定によってパワハラが横行したり、従業員が心身を壊したりして、組織全体の生産性が低下する例が珍しくありません。過度な労働や不適切なマネジメントによる心理的安全性の欠如は、チームワークや士気を低下させる恐れがあります。

こうした背景を踏まえると、ウェルビーイングは単なる福利厚生の一環にとどまるものではありません。個人のウェルビーイング向上は、企業の生産性アップにも繋がります。

経営者は、利益追求と従業員のウェルビーイングとのバランスを取る難しい舵取りを迫られます。しかし、このバランスなくしては、企業の持続的成長や社会の健全な発展は実現が難しくなります。

WHOが示す「真の健康」とは

1948年に発効された憲章の前文で、WHOは「健康」を次のように定義しています。

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity."

「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます(日本WHO協会訳)」

この定義の革新的な点は、健康を肉体、精神、社会的健康という3つの側面から総合的に捉えていることです。それまで主に身体面のみが重視されていた健康観を大きく拡張し、人間を総体的に捉える視点を提供しました。

WHOの健康の定義は、簡潔で分かりやすいことから、長年にわたり世界中で広く使用されてきました。この定義は、現代のヘルスケアや健康経営の基本理念となっています。

SDGsが描く「誰一人取り残さない」幸福への道

SDGsは、すべての人々の総合的なウェルビーイング(幸福)の実現を目指しています。

特に目標3「すべての人に健康と福祉を(Good Health and Well-Being)」は、この理念を最も直接的に体現しています。

この「福祉」は、単なる公的援助だけでなく、身体的・精神的・社会的に健やかな状態、すなわち「ウェルビーイング」を意味します。

他の目標の多くも、人々の幸福実現に深く関連しています。

例えば、目標1の「貧困をなくそう」は、経済的な安定が心身の健康や生活の質の基盤となることを示しています。

目標4「質の高い教育をみんなに」は、教育を通じた個人の成長と可能性の開花を支援し、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、すべての人が自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。

また、目標8「働きがいも経済成長も」は、ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現を通じて、職場でのウェルビーイング向上を目指しています。

目標11「住み続けられるまちづくりを」は、人々の生活環境の質的向上を通じて幸福度の向上を図ります。

このように、SDGsの各目標は相互に連携しながら、経済的、社会的、環境的な側面から人々の総合的な幸福の実現を目指しています。持続可能な社会の構築には、一部の人々だけでなく、すべての人々のウェルビーイング向上が不可欠という考えが、SDGsの根底にあるのです。

今日の社会が直面する様々な課題の解決には、このような包括的なアプローチが必要とされており、SDGsはその道筋を示す重要な指針となっています。

文科省が掲げる「学びのウェルビーイング革命」とは?

2023年6月、文部科学省は第4期教育振興基本計画で「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」という2つの重要なコンセプトを掲げました。

この計画は、OECDのLearning Framework 2030が示すウェルビーイングの考え方と共鳴し、教育活動全体を通じた包括的なアプローチを目指しています。

特筆すべきは、子どもたちのウェルビーイング向上には、教師や学校、さらには地域社会全体のウェルビーイングが不可欠だという認識です。

2023年度の文部科学省の調査によれば、児童生徒のウェルビーイングは、学力そのものよりも、友人や教師との関係性など、人とのつながりに強く影響されることが明らかになっています。

また、このような良好な人間関係は、教科に対する前向きな姿勢にも繋がることが示唆されています。

この新しい教育改革は、一人一人の主体性や創造力を育み、自己実現を支援することを目指しています。それは単なる学力向上にとどまらず、教育に関わるすべての人々の幸福度を高め、持続可能な教育環境を構築しようとする革新的な取り組みと言えます。

◾️学びのウェルビーイング実践例

埼玉県上尾市立平方北小学校では、校長の中島晴美先生が「ウェルビーイング」を学校経営に組み込み、教職員と児童が共に健康で幸福な環境を作り上げています。

平方北小学校では、学校経営方針に「ウェルビーイング」を明記し、「先生という仕事は最幸な仕事」「子どもたちの成長を共に感動する」といった理念を掲げています。

また、教職員が働きやすい環境を作るため、以下の取り組みが行われました。

📍 学校自己評価を全職員で分析し次年度の重点課題を立てる。また、重点目標項目ごとに、全ての先生を主任に任命する。

📍 学校課題研究を生かし、校内授業研の在り方を工夫し、先生方の知的好奇心を高める。

📍 「話しやすさ」、「助け合い」、「挑戦」、「新奇歓迎」を大切にし、組織内での心理的安全性を確保する。

これにより、教職員の主体性や自己肯定感が高まり、職場のウェルビーイングが向上したそうです。

また、子どもたちにも「ウェルビーイング」を実現するため、次の取り組みが行われています。

📌 子供たちを褒めて伸ばす教育、子供たちの主体性を高める授業の展開

📌 休み時間の5分延長による、自然との触れ合い活動や外遊びの奨励

📌 児童主体活動(感謝週間、あいさつ運動)の実施、遊びの時間の確保

これにより、子どもたちの主体性や生命への関心が育まれ、ポジティブな学校文化が醸成されています。

平方北小学校の取り組みは、「教職員と子どもたちのウェルビーイング」を両立させることで、より良い学びの環境を提供していることを示しています。

参考:

教育振興基本計画×実践事例レポート②!<前半>ウェルビーイングな学校づくりって?学校の取組を紹介

ギャラップが解き明かす「幸せな組織」の秘密

企業におけるウェルビーイングの重要性が、新たな調査結果で明確になりました。ギャラップ社の2023-24年グローバル調査は、組織のウェルビーイングと業績の密接な関係を浮き彫りにしています。

■深刻化する従業員のウェルビーイング低下

2023年、世界の従業員のウェルビーイングは35%から34%へと低下しました。特に35歳未満の若手従業員において、この傾向が顕著です。

さらに衝撃的なのは、低いエンゲージメントによる経済損失が世界のGDPの9%(約8.9兆ドル)に及ぶという推計です。

■ウェルビーイングと業績の相関関係

ギャラップ社が90カ国、183,000以上の組織を分析した結果、ウェルビーイングの高い組織では「収益性が23%向上」「生産性(売上)が18%増加」「顧客ロイヤルティが10%上昇」「従業員の幸福度が70%向上」などのポジティブな影響が見られました。

一方、ウェルビーイングの低下は、「欠勤率の78%増加」「安全事故の63%増加」「品質欠陥の32%増加」といった深刻な影響をもたらしています。

■経営者が取るべきアクション

「2024年のギャラップの従業員エンゲージメントのメタ分析」によると、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や関与度)を高めることが、組織にポジティブな成果をもたらすことが明らかになりました。

分析結果によると、高エンゲージメントのビジネスユニットは、低エンゲージメントのチームと比較して、従業員のウェルビーイングが著しく高く、また生産性、収益性、売上においても優れた成果を示しています。

つまりエンゲージメントを高めると、社員の幸福度が向上し、結果的にビジネスのパフォーマンスがアップするということです。

ウェルビーイングの向上は、単なる福利厚生の問題ではありません。人材確保、生産性向上、そして持続的な成長を実現するための経営戦略の核心なのです。

参考:

「State of the Global Workplace: 2024 Report.」

今なぜ「ウェルビーイング」が注目されているのか?

近年、企業経営において「ウェルビーイング」が注目を集めています。この背景には、働き方改革の推進や現代社会の価値観の変化があります。

特に2019年の働き方改革関連法の施行以降、長時間労働の是正やワークライフバランスの実現は、企業の重要課題となっています。

ウェルビーイングが企業にもたらす効果は、具体的なデータでも裏付けられています。

従業員の幸福度向上は、モチベーションと仕事への満足度を高め、生産性の向上や離職率の低下につながることが明らかになっています。

さらに、テレワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方の導入は、従業員の満足度向上に大きく貢献しています。

特に若い世代は、給与だけでなく、職場環境や個人の成長機会、働き方の自由度を重視する傾向があります。

例えば、株式会社学情の調査によると、就活生の約7割が企業のウェルビーイングに対する取り組みを「意識する」と回答しています。とくに重視する項目では「休日休暇・勤務時間に関する制度」(61.0%)が最多となっています。

参考:

「約7割が、就職活動で企業の「ウェルビーイング」への取り組みを意識。「心身共に健康であることが、仕事のパフォーマンスに影響すると思う」の声/2024年卒対象アンケート」

ウェルビーイングを重視する企業は、優秀な人材の獲得においても優位性を持つことができるのです。

また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からも、従業員のウェルビーイングと働き方改革への取り組みは重要な評価指標となっています。

「幸福度(ハピネス)」と「ウェルビーイング」の違いは?

一般的に混同されがちな「幸福度(ハピネス)」と「ウェルビーイング」。この二つの概念の違いを理解することは、組織や個人の well-being(良好な状態)を考える上で重要です。

幸福度は、「今、どれくらい幸せか」という一時的な感情や主観的な満足感を表します。例えば、昇進や昇給による喜び、休暇中のリラックスした気分など、その時々の状況や気分に左右される傾向があります。これは自分自身の「感じ方」に大きく依存する指標といえるでしょう。

一方、ウェルビーイングは、より包括的で持続可能な「良好な状態」を意味します。具体的には、下記のように多面的な要素が含まれます。

✅ 身体的健康(運動、睡眠、栄養)

✅ 精神的充実(ストレス管理、自己実現)

✅ 社会的関係性(職場の人間関係、家族との絆)

✅ 経済的安定(収入、将来の保障)

✅ 知的成長(学習機会、スキル開発)

特に注目すべきは、ウェルビーイングは主観的な評価だけでなく客観的な指標でも測定される点です。

例えば、最近では従来のGDPに代わる新指標として、GDW(Gross Domestic Well-being/国内総充実)という考え方も提唱されています。これは国民全体のウェルビーイングを総合的に評価する試みです。

このように、幸福度が「点」としての幸せを表すのに対し、ウェルビーイングは「面」としての総合的な充実を意味します。現代社会では、一時的な幸福感だけでなく、持続可能なウェルビーイングの実現が、個人と組織の双方にとって重要な課題となっているのです。

「幸福学」が示す、科学的な幸せの探求

人々の幸せを科学的に研究する「幸福学」。この新しい学問分野は、客観的な指標を用いて幸福を測定し、その本質に迫ろうとしています。

幸福度の測定で世界的に注目されているのが、イリノイ大学名誉教授のエド・ディーナー博士が開発した「人生満足度尺度」(Satisfaction With Life Scale)です。

これは五つのシンプルな質問から個人の幸福度を評価するもので、国際比較にも用いられています。

1:ほとんどの面で私の人生は私の理想に近い

2:私の人生はとても素晴らしい状態だ

3:私は自分の人生に満足している

4:私はこれまで自分の人生に求める大切なものを得てきた

5:もう一度人生をやり直せるとしてもほとんど何にも変えないだろう

回答者は各質問に1点(まったく当てはまらない)から7点(非常によく当てはまる)の7段階で回答し、合計点(5-35点)で幸福度を評価します。

他にも、幸福度の測定方法はさまざまありますが、一般的に日本は先進国の中で幸福度が想定的に低いと言われています。例えば、国際連合の持続可能開発ソリューションネットワークが発行する幸福度調査のレポート「World Happiness Report 2023」では137カ月国中47位。毎年50位前後にランキングしています。

これらの研究は、個人の幸福追求に具体的な道筋を示すだけでなく、組織運営にも重要な示唆を与えています。従業員の幸福度が高まると、創造性や生産性が向上し、業績にもプラスの影響を与えることが科学的に実証されているのです。

幸福度を測定するツール

幸福という主観も、数値化して見える化することで、個人や会社の課題や長所が明らかになります。

そのためのツールの一つが、「幸福度診断Well-Being Circle」。株式会社はぴテックが、幸福学の第一人者である前野隆司氏と共同開発した、日本最大級の幸福度診断テストです。

72問のアンケートに答えることによって、総合的な幸福度や、幸せの四つの因子、性格特性や心身の健康、社会や職場の環境や地位財など、多面的にウェルビーイングを数値化します。個人利用は無料で、企業も有償で導入でき、専門家によるデータ分析とアドバイスがセットになっています。

企業におけるウェルビーイング向上戦略

企業におけるウェルビーイング向上戦略は、近年急速に進化し、経営戦略の重要な要素として位置づけられています。以下に、現代のウェルビーイング施策の主要な特徴と具体的な取り組みを紹介します。

ウェルビーイング向上の具体的施策

企業が取り組むウェルビーイング施策は、大きく労働環境の整備、健康管理支援、メンタルヘルスケア、キャリア開発支援の四つの領域に分類されます。

企業が取り組むウェルビーイング向上の具体的施策は、以下の4つの領域に分類されます。

1. 労働環境の整備

(例)

📌 フレックスタイム制やリモートワークの導入

📌 出退勤時間をコントロールできる制度の導入

📌 育児時短勤務制度の充実

📌 兼業や副業の奨励

2. 健康管理支援

(例)

📌 定期健康診断の充実

📌 運動促進プログラム

📌 健康アプリの導入・歩行計の貸し出し等

📌 食生活改善プログラム

📌 健康的な食事法の料理教室・朝食摂取促進

3. メンタルヘルスケア

(例)

📌 オンラインカウンセリングの導入

📌 定期的なストレスチェック

📌 24時間受付の相談窓口の設置

📌 社内カウンセラーによる管理職向けサポート

📌 外部事業者による相談事業の実施

4. キャリア開発支援

(例)

📌 自律的な働き方の提供

📌 新たな知識やスキルの習得を奨励

📌 従業員のエンゲージメントや満足度の定期的な調査

📌 1on1ミーティングの実施

これらの施策を組み合わせて実施することで、従業員のウェルビーイング向上を図ることができます。企業は自社の状況や従業員のニーズに合わせて、適切な施策を選択し実施することが重要です。

では、以下で実際にウェルビーイングを強化している企業の事例を見てみましょう。

主要企業の取り組み事例

✅ トヨタ自動車の事例

トヨタ自動車は2020年に「幸せを量産する」という革新的なミッションを掲げ、創業以来の「自分以外の誰かのために」という精神を現代に受け継ぐ「トヨタフィロソフィー」を打ち出しました。この取り組みは、単なる企業理念の刷新を超えた、新時代のウェルビーイング経営の先駆けとして注目を集めています。

トヨタのウェルビーイング経営は、従業員の心身の健康から社会全体の幸せまでを包括的に捉えています。例えば、デジタル技術を活用した健康支援プログラムや、きめ細かなメンタルヘルスケアの提供、ワークライフバランスの徹底的な推進など、具体的な施策を着実に実行しています。

特筆すべきは、モビリティ・カンパニーへの変革と連動した取り組みです。クルマづくりの枠を超え、まちづくりや社会システムの設計にまで視野を広げ、人々のウェルビーイングを総合的に実現しようとしています。この過程で、「人をより深く理解する」という新たな課題にも積極的に取り組んでいます。

また、従業員を含むすべてのステークホルダーを「パートナー」と位置づけ、その幸せを追求する姿勢は、現代企業に求められる新しい価値創造の在り方を示唆しています。

トヨタの「幸せの量産」という挑戦は、企業活動を通じた持続可能な幸せの実現という、新時代の経営モデルを提示しているのです。

✅ サントリーホールディングス

サントリーホールディングスは、従業員とその家族の健康を「挑戦・革新の源」と位置づけ、2016年に「健康経営宣言」を制定しました。この宣言では、全従業員が心身ともに健康で意欲的に働ける状態を目指すという明確な方針を打ち出しています。

特徴的なのは、日常生活に組み込みやすい健康促進策を展開している点です。「サントリープラス」というアプリを通した健康管理の推奨は、従業員が無理なく継続できる工夫が施されており、日常生活での自然な身体活動の増加を支援しています。

メンタルヘルスケアにも力を入れており、定期的なストレスチェックの実施に加え、適切なケア体制の構築を進めています。さらに、個別支援を通じたヘルスリテラシー教育にも注力し、従業員一人ひとりの生活習慣の改善、予防、早期発見をきめ細かくサポートしています。

これらの取り組みは外部からも高く評価されており、2024年度の「健康経営優良法人」ホワイト500にも選定されています。サントリーの事例は、従業員の健康管理を経営戦略の重要な柱として位置づけ、具体的な施策として展開することの重要性を示しています。

✅ パナソニック

パナソニックは、「「安全・安心・健康に、はたらく」「やりがいを持って、はたらく」「個性を活かしあって、はたらく」という三つの柱を基本方針として、従業員の多様な働き方を支援する先進的な取り組みを展開しています。

特に注目すべきは、フルリモート勤務制度の導入です。自宅やサテライトオフィスでの勤務を可能にすることで、パートナーの転勤に伴う遠隔地からの業務継続をサポートし、キャリアの継続性を確保しています。

また、「社内複業制度」も特徴的な施策です。所属部門に在籍しながら他部門やパナソニックグループ内の企業の業務を兼務し、自己成長の促進を目指すことができます。

スキルアップとキャリア開発を目的としつつ、超過勤務と副業時間の合算が60時間以下という明確な基準を設けることで、従業員の健康管理との両立を図っています。

さらに、フレックスタイム制勤務の1日あたりの最低労働時間撤廃で、働き方の柔軟性を向上。月間労働時間を維持しつつ、一日の最低労働時間を撤廃することで、働き方の柔軟性を高めています。例えば希望により週休3日も可能です。

他にもボランティアや副業を目的とした短時間勤務が可能であり、多様な勤務形態を用意することで、個々の状況に応じた働き方を可能にすることで、ウェルビーイングを向上させています。

✅ 花王

花王は、社員の健康を重要な経営資源と位置づけ、科学的な研究に基づいた独自の健康づくりプログラムを展開しています。「花王グループ健康宣言」を掲げ、健康開発推進室を中心に、具体的な施策を実行しています。

特に注目を集めているのが、同社の食を通じた健康増進への取り組みです。2014年から導入された「スマート和食」は、10年以上にわたる内臓脂肪研究の成果を活かした画期的なプログラムです。従来の摂取カロリーだけでなく、食事の「質」と「時間」に着目し、日本型食生活の利点を現代に活かす工夫を取り入れています。

具体的には、豆類、野菜、魚介、果実、海藻、緑茶など、日本の伝統的な食材を科学的な視点で見直し、内臓脂肪の蓄積を抑制する効果を実証。国内の11事業所の社員食堂での実践では、「スマート和食」を積極的に摂取した社員に顕著な健康改善効果が確認されています。

さらに、「健康マイレージプログラム」の導入により、社員の自発的な健康増進活動を促進。健康イベントへの参加でポイントを獲得し、健康グッズと交換できる仕組みは、57%という高い参加率を達成しています。

花王の取り組みは、企業の健康経営のモデルケースとして、他企業や自治体からも注目を集めています。科学的なアプローチと実践的なプログラムの融合が、新時代の企業健康経営の在り方を示しているのです。

企業におけるウェルビーイング導入成功の五つのポイント

トヨタ、サントリー、パナソニック、花王など、先進企業のウェルビーイング施策からは重要なポイントが見えてきます。

第一に、経営戦略との明確な連動です。トヨタの「幸せの量産」やサントリーの「健康経営宣言」のように、ウェルビーイングを経営の中核に位置づけることが重要です。

第二に、科学的アプローチの採用です。花王の「スマート和食」のように、データに基づいた施策展開が効果的です。定量的な効果測定と継続的なモニタリングにより、施策の実効性を高めることができます。

第三に、包括的なプログラム設計です。労働環境の整備、健康管理支援、メンタルヘルスケア、キャリア開発支援など、複数の領域をカバーする総合的なアプローチが必要です。

第四に、従業員の自発的参加を促す工夫です。健康マイレージプログラムのような、インセンティブを活用した仕組みづくりが有効です。

最後に、段階的な展開と継続的な改善です。パイロット実施から始め、効果検証を重ねながら全社展開を図ることで、持続可能な取り組みとなります。

これらのポイントを組織の特性に合わせて適切に組み合わせることで、効果的なウェルビーイング施策の実現が可能となります。

幸福学の研究者、前野 隆司氏の基調講演・動画・論文

前野隆司氏は、日本における幸福学第一人者として知られている慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授です。

特に「幸せの4因子」理論は、幸福を科学的に分析し、実践的な方法で応用可能な形にまとめた画期的な研究として高く評価されています。

彼は因子分析という手法を用いて、「幸せの四つの因子」を発見しました。この四つの因子を満たすことで、幸せな心のあり方や心がけにつながってくるということです。

1. 「やってみよう」因子(挑戦)

・生き生きとした活動やチャレンジをすることで幸福感が高まる

・失敗しても良いので、何かに挑戦をする

2. 「ありがとう」因子

・感謝の気持ちを持ち、人との繋がりを意識する

3. 「なんとかなる」因子

・楽観的な人生観を持つ

4. 「ありのままに」因子

・他人を比べすぎず、ありのままの自分らしさを追求する

前野氏は、これらの因子のバランスを整えることで、個人の幸福度が向上すると説明しています。

逆に言えば、言われたことだけを行い、主体的には何もやってみない、周りとのつながりは持たず、感謝もしない。何事も悲観して挑戦せず、人と比べ続けると、幸福度が下がることが科学的に明らかということです。

■動画

彼は「ウェルビーイング」をテーマにさまざまな基調講演を行っていますが、中でもTEDxShintomiでの講演「Well-Being〜幸福の4因子〜」では、幸福学の理論を一般の人々にも分かりやすく解説。「幸福は偶然ではなく、意識的になるもの」という気づきを与えてくれています。

https://www.youtube.com/watch?v=5Uo5_-kq4j0

■論文

前野氏は、心的要因の4 つの因子に基づく、幸福度向上のためのグループ学習プログラム「ハッピーワークショップ」を開発しました。ワークショップ前後の幸福度計測に基づき、効果を確認しています。

▪️著書

『幸せのメカニズム実践・幸福学入門』(講談社現代新書)

前野隆司氏が著した幸福学に関する入門書です。統計的処理により導き出された4つの幸福因子を中心に、幸福のメカニズムを科学的に解説しています。著者は、これらの知見を個人の幸福追求やビジネスに活用することを提案しています。

前野隆司氏と幸福度診断」を開発した太田雄介氏が共著で出版した書籍です。この本は、人と会社の幸福度を高めるための34のリアルなノウハウが提供されています。幸福度診断 Well-Being Circleの公式参考書です。

ウェルビーイングの三つの柱

ウェルビーイングは、「身体的」「精神的」「社会的」三つのバランスによって実現されます。三つの要素をそれぞれ確認していきましょう。

✅ 身体的ウェルビーイング

身体的ウェルビーイングは、単なる病気や怪我の有無を超えた、より包括的な身体的幸福度を示す重要な概念です。これは、日常生活や仕事に必要な十分なエネルギーがあり、活力に満ちた状態を意味します。

フィジカルウェルビーイングの主な特徴は、大きく三つに分類されます。第一に、心身ともに健康で思い通りの行動ができる「健康状態」、第二に、仕事をこなすための十分な「活力」、第三に、日々の活動に対して前向きな気持ちで取り組める「ポジティブな感情」です。

これらの要素を向上させるため、企業では様々な具体的施策が実施されています。定期健康診断やストレスチェックの実施は基本的な取り組みとして定着しており、さらに感染症予防対策として、インフルエンザの予防接種支援なども一般的になっています。

また、より積極的な健康増進策として、食生活・生活習慣の見直し支援や、医師・栄養士による健康相談・栄養指導も実施されています。近年では、ストレス軽減のためのマインドフルネス指導や、運動習慣をつけるための歩数計アプリの導入など、テクノロジーを活用した新しいアプローチも増えています。

✅ 精神的ウェルビーイング

精神的ウェルビーイングは、個人が感じる心理的な満足度や幸福感を表す包括的な概念です。これは単なる一時的な気分の良さ(ハピネス)ではなく、より深い心理的充実を意味します。

主要な構成要素として、まず「生活満足度」があります。これは自分の人生全体や、家庭生活、キャリアなどの特定領域に対する認知的な評価を指します。次に「ポジティブな感情」の存在と「ネガティブな感情の少なさ」が重要です。喜びや楽しさ、感動などの前向きな感情を頻繁に経験し、不安やストレスなどの負の感情が少ない状態を指します。

さらに、自己肯定感や目的意識、ストレス管理能力、感情のコントロールなども重要な要素となります。これらに加えて、仕事における達成感、個人的成長の実感、良好な人間関係、将来への希望なども、精神的ウェルビーイングに影響を与える要因です。

これらの要素は個人によって重要度が異なり、主観的ウェルビーイングは人それぞれ異なる形で実現されます。また、比較的長期にわたって安定する傾向がありますが、環境や状況の変化によって影響を受ける可能性もあります。

✅ 社会的ウェルビーイング

ソーシャル(社会的)ウェルビーイングは、個人が他者や社会との関係性を通じて得る充実感や満足感を表す概念です。これは単なる人間関係の数ではなく、関係性の質や深さ、社会との結びつきの強さを重視します。

主要な要素は大きく三つに分類されます。第一に「人間関係の質」で、職場での良好な人間関係、家族や友人とのつながり、信頼関係の構築が含まれます。

第二に「社会的統合」として、地域社会への参加やコミュニティへの帰属意識、社会的ネットワークの形成が挙げられます。

第三に「社会貢献」で、ボランティア活動への参加や社会的責任の遂行、他者への支援などが該当します。

職場では、チームワークの促進やオープンなコミュニケーション、多様性の尊重が重要です。家庭・個人生活では、家族との質の高い時間の共有や友人関係の維持、適切なワークライフバランスの確保が求められます。

また、地域社会では、地域イベントへの参加や近隣住民との交流、世代間交流の促進が重要な要素となります。

三つの要素の相互関係

身体的、精神的、社会的な三つのウェルビーイング要素は、密接に関連し合い、相互に強い影響を与え合っています。この相互作用を理解し、バランスよく向上させることが、総合的な幸福度の向上につながります。

身体的ウェルビーイングの向上は、適度な運動や十分な睡眠を通じてメンタルヘルスの改善をもたらし、ストレス軽減やポジティブな感情の増加につながります。また、身体的な健康は社会活動への積極的な参加を可能にし、人々との交流を促進します。

精神的ウェルビーイングが高まると、運動や健康的な食事といった良好な生活習慣を維持しやすくなります。また、精神的な充実は他者とのコミュニケーションを円滑にし、より豊かな人間関係の構築を助けます。

ソーシャルウェルビーイングの充実は、良好な人間関係を通じて精神的な支えとなり、ストレス軽減や精神的な安定をもたらします。さらに、社会的なつながりは健康的な生活習慣を維持するモチベーションとなり、身体的な健康の促進にも寄与します。

このように、三つの要素は互いに補完し合い、相乗効果を生み出します。現代のウェルビーイング経営では、これらの要素を総合的に考慮したアプローチが重視されており、従業員の健康と幸福感の促進、そして組織のパフォーマンス向上につながると考えられています。

ウェルビーイングの測定・評価方法「主観的指標」

ウェルビーイングの測定・評価には、主観的指標と客観的指標という二つの主要なアプローチがあります。これらを適切に組み合わせることで、個人と組織の状態をより正確に把握することができます。

■PERMA理論

主観的指標は、個人の内面的な経験や感覚を測定します。代表的なものにPERMA診断があります。

PERMA理論は、ポジティブ心理学の第一人者であるセリグマン教授が提唱した、ウェルビーイングを高めるための五つの要素からなる理論です。

P(Positive Emotion:ポジティブな感情)

E(Engagement:エンゲージメント)

R(Relationships:人間関係)

M(Meaning:意味)

A(Achievement:達成感)

特に注目すべきは、「P」要素であるポジティブな感情です。これには希望、興味、喜び、愛、思いやり、誇り、娯楽、感謝などが含まれます。ポジティブな感情は、ネガティブな感情の有害な影響を相殺し、レジリエンスを高める効果があります。また、身体的、知的、心理的、社会的資源の構築にも貢献します。

ポジティブな感情を増やすには、好きな人と時間を過ごす、楽しめる趣味や創造的な活動をする、心が躍る音楽を聴く、感謝の気持ちを意識的に振り返るなど、具体的な実践方法があります。

研究により、PERMAの各要素は健康、活力、職務満足、生活満足、コミットメントと正の相関があることが示されています。これらの要素に積極的に取り組むことで、ウェルビーイングが高まり、心理的な苦痛も減少することが確認されています。

■SWLS

人生満足尺度(SWLS:Satisfaction With Life Scale)は、個人の長期的な生活満足度を測定する代表的な主観的指標です。五つの質問項目を通じて、包括的な人生の満足度を評価することができます。

具体的な質問項目は、「ほとんどの面で、私の人生は私の理想に近い」「私の人生は、とてもすばらしい状態だ」「私は自分の人生に満足している」「私はこれまで、自分の人生に求める大切なものを得てきた」「もう一度人生をやり直せるとしても、ほとんど何も変えないだろう」の五つです。回答者はこれらの質問に対して7段階で評価を行い、その合計得点によって生活満足度が判断されます。

この尺度は定期的な1on1ミーティングやキャリア開発面談などでも活用され、自己評価と成果の振り返り、失敗からの学びや改善策の共有、今後の目標設定、キャリアについての議論など、多面的な評価の機会を提供します。

これらの主観的指標を通じて得られる情報は、個人のウェルビーイング状態を理解し、幸福感や生活の質を向上させるための重要な基礎データとなります。定期的な評価と振り返りにより、継続的な改善と成長を支援することができます。

■客観的指標

上記のほか、外部から観察可能なデータを用います。例えば心拍数、血圧、睡眠時間などのバイタルデータや、勤務時間、休暇取得率、生産性や業績指標などの行動データが含まれます。

組織レベルでは、定期的な従業員満足度調査やエンゲージメント調査に加え、離職率や欠勤率の分析、チームパフォーマンスが指標となるでしょう。

これらの方法を組み合わせた総合的なアプローチにより、より包括的なウェルビーイングの理解と、効果的な改善策の立案が可能になります。

テクノロジーとの関連

ウェルビーイングとテクノロジーの結びつきは、デジタル時代の幸福追求における新しいパラダイムを生み出しています。AIやIoT、ビッグデータ分析を活用したパーソナライズされたウェルネスソリューションが登場し、個人の健康管理から組織全体のウェルビーイング向上まで、より効果的なアプローチが可能になっています。

特に、ウェアラブルデバイスによる健康データの常時モニタリングや、オンラインメンタルヘルスケア、バーチャルコミュニティを通じた社会的つながりの創出など、テクノロジーは私たちの心身の健康と幸福を支える重要なツールとなっています。

ウェルビーイングテックとは?

テクノロジーを活用したウェルビーイング向上の取り組みが、急速に進化しています。その中核となるウェルビーイングテクノロジーは、個人や組織の健康・幸福度の向上を支援する様々なソリューションを提供しています。

ビジネスシーンにおける主要な活用領域は大きく四つに分類されます。

第一は「健康管理」で、個人の健康データを一元管理するポータルサイトや、健康改善を促すアプリケーションが普及しています。

第二の「メンタルヘルスケア」では、オンラインカウンセリングやAIを活用したストレスチェックツールが注目を集めています。

第三の「働き方改革」領域では、リモートワーク支援ツールやフレキシブルな勤務管理システムが、新しい働き方を支えています。

第四は「生活の質向上」で、睡眠の質を改善するアプリや、運動を促進するウェアラブルデバイスなど、日常生活をサポートする技術が普及しています。

これらの技術は、個人の幸福度向上にとどまらず、組織や社会全体のウェルビーイング実現に貢献する重要なツールとして、その役割はますます重要になっていくでしょう。

おすすめのウェルビーイングテック

健康経営やウェルビーイングを支援する具体的なツールがいくつかあります。

主なものは以下の通りです。

◾️KENPOS

KENPOSは組合員・従業員の健康情報管理、目標設定、行動記録のPDCAサイクルをまとめて行い、健康維持・増進を支援するWeb・アプリサービスです。健康経営を目指す会社におすすめです。

◾️ウェルビーイングノート

従業員の日々のコンディションを10問の設問で可視化するツールです。パルスサーベイ機能やダッシュボード機能を備えています。

◾️「FiNC for BUSINESS」

「FiNC for BUSINESS」は、従業員向けのスマートフォンアプリと、人事部・総務部などの管理者向けのシステムで構成された、健康管理・健康経営支援サービスです。

管理者の業務効率化に留まらず、健康経営優良法人の認定や、貴社独自の課題を解決へと導く伴走サポートも充実。健康経営に関するトータルソリューションを提供しています。

デジタルウェルネスの概念と実践

デジタルウェルネス(またはデジタルウェルビーイング)は、テクノロジーと人間の健全な関係を構築し、デジタル機器を適切に活用して心身の健康を維持・向上させる概念です。

Googleはこれを「テクノロジーとの健全な関係を構築し、適切に管理しながらメリットを最大限に受けること」と定義し、UNESCOは「デジタルメディアを通した中期的、長期的な人間のウェルビーイングの向上」としています。

デジタルウェルネスの実践には、まず自身のデジタル機器の使用パターンを理解することが重要です。その上で、テクノロジーと実生活のバランスを最適化し、デジタル機器の過度な使用を避けながら適切な利用を心がけます。

技術設計の面では、デジタルウェルネスラボが3段階のアプローチを提案しています。第一に、ウェルビーイングを阻害する要素を除いた設計、第二に、ウェルビーイングへの誘導と支援を組み込んだ設計、第三に、ユーザーが自らウェルビーイングを実現できる能力を育む設計です。

このように、デジタルウェルネスは、テクノロジーの恩恵を最大限に受けながら、個人のウェルビーイングを向上させることを目指します。この概念の実践により、デジタル時代における心身の健康と充実した生活の実現が期待されています。

.webp)