「30代クライシス」に見る、日本企業の「すでに起こった」課題

自らを「社会生態学者」と名乗ったピーター・ドラッカーは、「すでに起こった未来」という概念を提唱しました。

多くの場合、未来の予測は困難です。とはいえ、短期的な変動はあれど、長期的には一定の方向に進むことがほぼ確実なこともあります。例えば、出生率の低下に伴う人口動態や、社会のデジタル化などがそれに該当します。

ただし、そうした未来(変化)は、初期の頃には社会からはほとんど認知されません。変化の萌芽から世間からの認知までにタイムラグがあることを踏まえ、ドラッカーは「すでに起こった未来」と表現したのです。

現在の日本企業におけるすでに起こった未来はなんでしょうか。その一つが「30代離職」の増加ではないでしょうか。

業績そのものは堅調な企業であっても、「中堅社員」と呼ばれるこの層の流出が進行しているケースも。まるでボディーブローのように時間をかけてじわじわと効いてくる、忍び寄る危機です。

日本企業がずっと掲げてきた「人を大切にする」という標語。今ほどその標語の意味を再考することを迫られている時代はありません。そこで本連載を通じて、企業の成長の源泉である人事・雇用における「すでに起こった未来」を深掘りしていきます。

日本復活論に忍び寄る影

「日本企業の復活」と言われることが増えてきました。確かに2024年末に日経平均株価はバブル期を超えました。

法人企業統計調査によれば、大手・中堅企業(資本金1億円以上、金融除く)の平均売上高営業利益率は、2003年度の3.9%→2013年度の4.5%→2023年度の6.3%と推移し、収益性は着実に高まっています。

「失われた10年」のはずが、いつのまにか「失われた30年」と言われるほど長らく低空飛行を続けてきた日本経済がようやく再生の糸口をつかんだかのようです。業績の復調はもちろんのこと、ガバナンス改革や投資家への情報開示など、経営体制のアップデート(更新・刷新)も進んできました。

その一方で、気がかりなことがあります。「人材の流出」という問題です。

近年広がっている「人が中心」、「人を最大限活かす」などと謳う「人的資本経営」の時代だと言われながらも、現実に起きていることはそれとは逆行しているのです。

特にNTTやトヨタ自動車、金融機関のような人気就職先や、選ばれしエリート集団の「霞が関」(中央省庁)であっても人材流出が増えているのです。

NTTの島田明社長は、過去のインタビュー(*1)で、このように明かしています。

地方に転勤を命ぜられて退職し、グーグルやアマゾン、セールスフォースに行く人が何人かいました

トヨタの豊田章男社長(現会長)は2020年2月の労使協議会(*2)で、以下のような反省の弁を述べました。

本日、皆さんから、多くの仲間が辞めていること、辞めたあと生き生きとしているという話を聞き、私は経営トップとして大反省しなければいけないと思いました

公務の人材確保は危機的状況──。

これは人事院の有識者会議「人事行政諮問会議」が2025年3月下旬に公表した「最終提言」にある表現。「キャリア官僚(中央省庁の職員)」の志望者が減り続け、人材流出は止まらない現状を憂いています。

「入るを量りて、出ずるを為す」、つまり、売り上げは極大にし、経費は極小にするという経営原則があります。霞が関における人材の状況はその真逆。入り(志望者)は減り、出ずる(退職者)が増える事態となっています。

地方銀行はさらに深刻な状況に置かれています。

大量離職を懸念した金融庁が2023年初めに、人材確保の実態調査に乗り出すという異例の事態が起きました。続いて金融庁は2024年6月、地銀をメインバンクとする中堅・中小企業約3万社へのアンケート調査を公表しました。

それによれば、融資先企業から見たメインバンクの問題点は「担当者の退職や交代が多い」が約17%。第2位の「ノルマ達成のために担当者が頻繁に訪問してくる」の6.7%を大きく引き離しています(約7割は「問題点を感じたことはない」)。

地銀が人材の定着に苦労している姿が透けて見えてきます。

止まらない中堅の流出

かねて「新卒の3割が3年以内に辞める」と言われるように、大企業であっても若手の離職は一定の比率で存在していました(*3)。

それに対する新たな潮流として、30代の離職、または新卒入社から5~10年目の人材の離職が顕著に増えているのです。

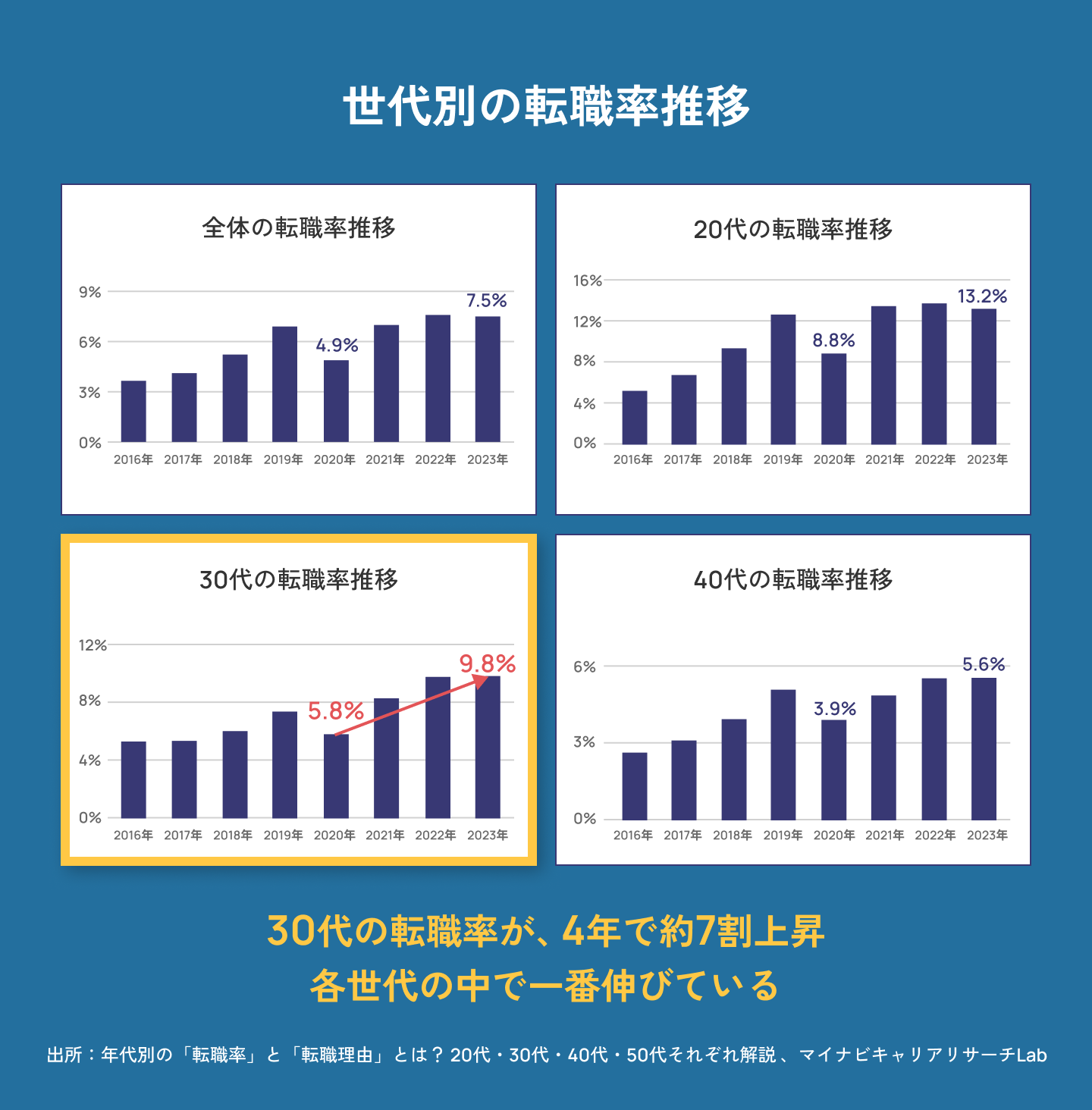

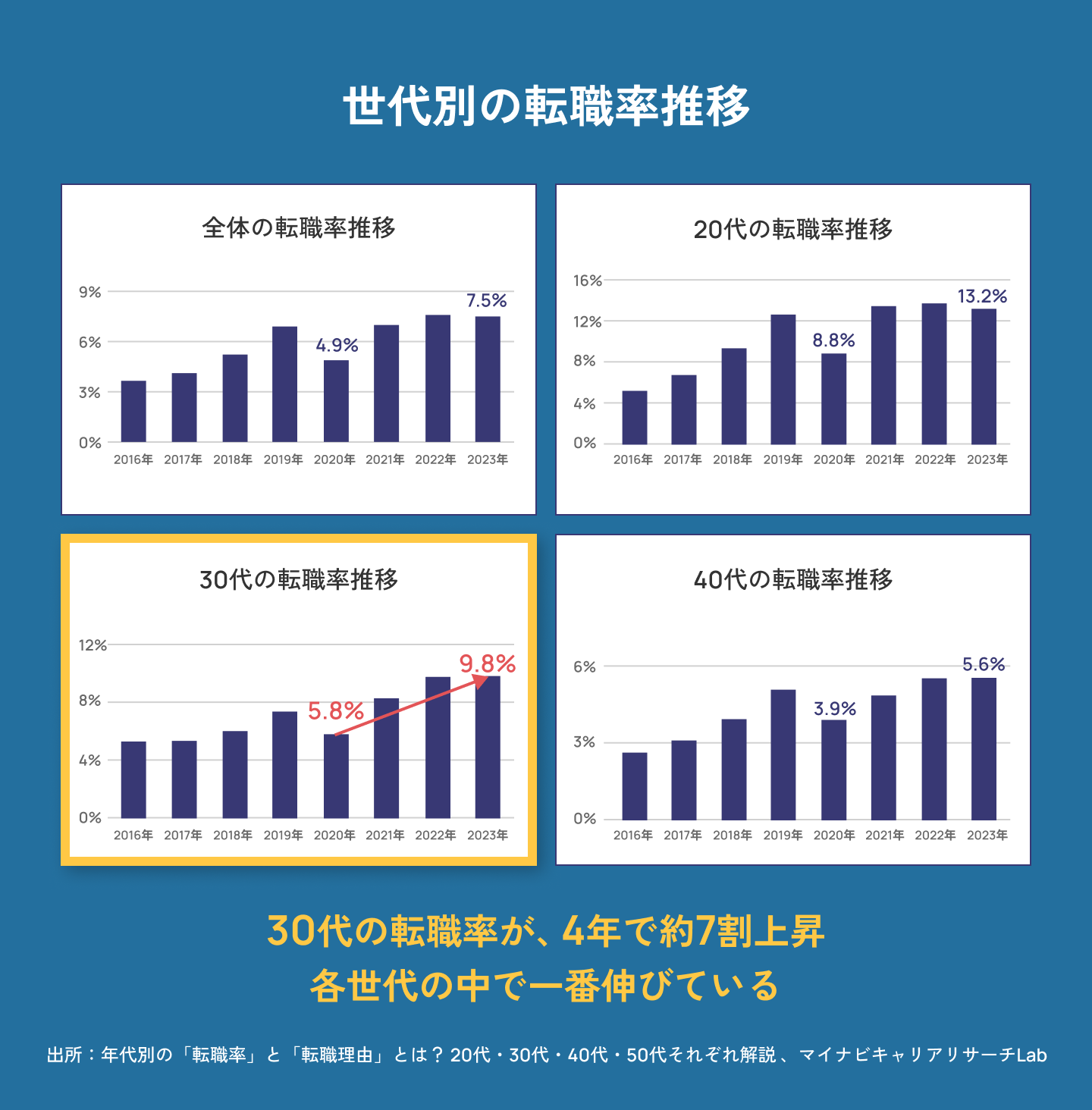

以下はマイナビキャリアリサーチLABが2024年3月に発表したレポートを基に、正社員を対象とした年齢層ごとの転職率推移を示したグラフです。

同レポートによれば、コロナ禍の2020年にいったん落ち込んだ転職率は再び増加に転じ、全体的に過去最高水準にあります。その中で最も顕著に伸びているのが30代で、最高値の更新中であることが分かります。

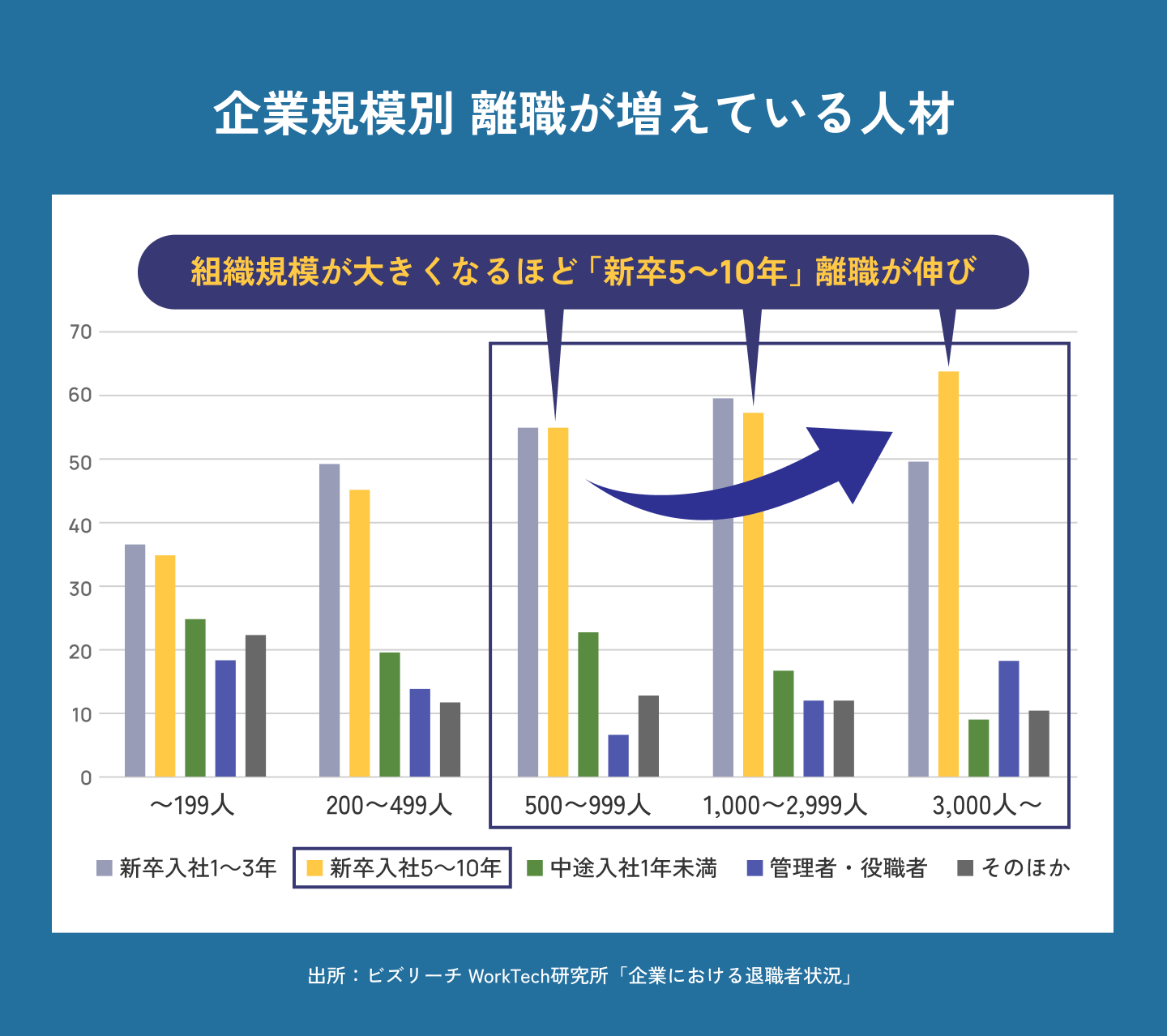

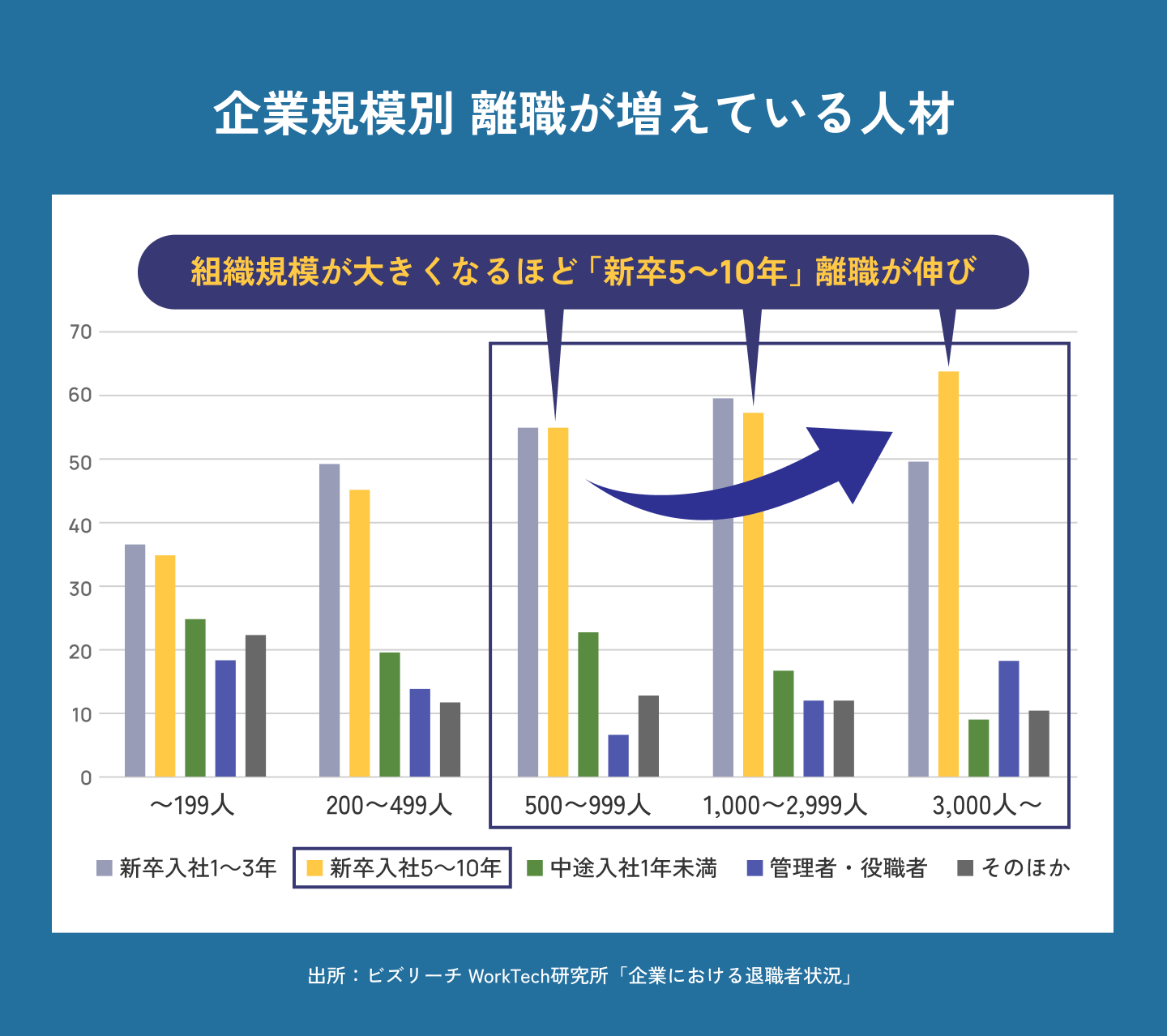

また、ビズリーチWorkTech研究所が2024年10月に発表したレポートも示唆に富みます。

「入社5~10年の新卒入社者」の退職が「規模の大きい企業(従業員数3000人超)」において顕著であり、企業側にとっての課題になっていることが明らかになりました。

5~10年目というと「アラサー」から30代半ばの「中堅社員」と呼ばれる存在です。

30代の離職問題を補足するのが、日経ビジネス電子版が2024年末に発表した調査(*4)。「あなたの会社や部署で30代は足りていますか」という質問に「やや不足している」、「かなり不足している」と答えた割合は、67.3%と3分の2以上を占めました。

人材流出によって多くの企業で「30代不足」が問題化していることを示唆するものです。

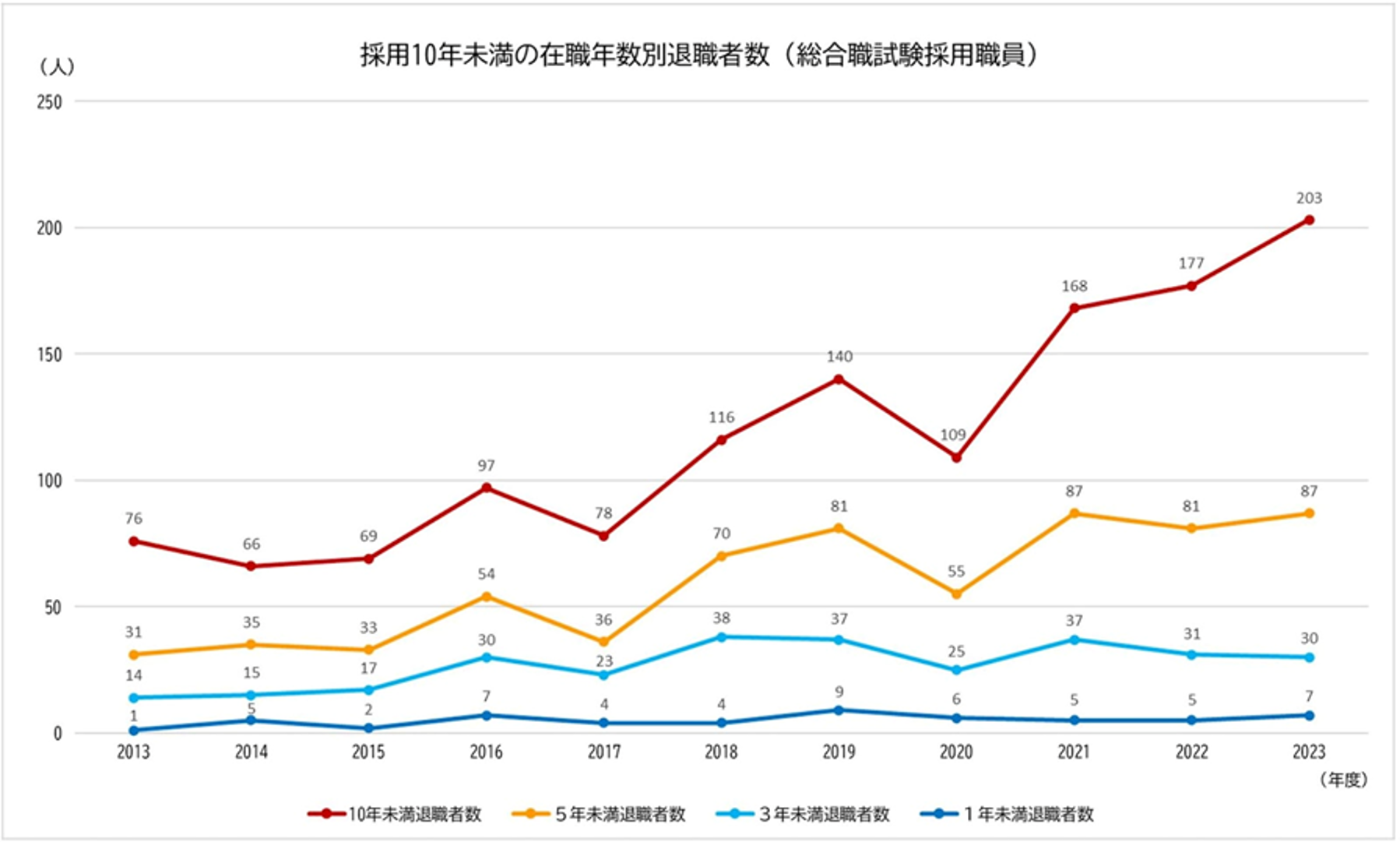

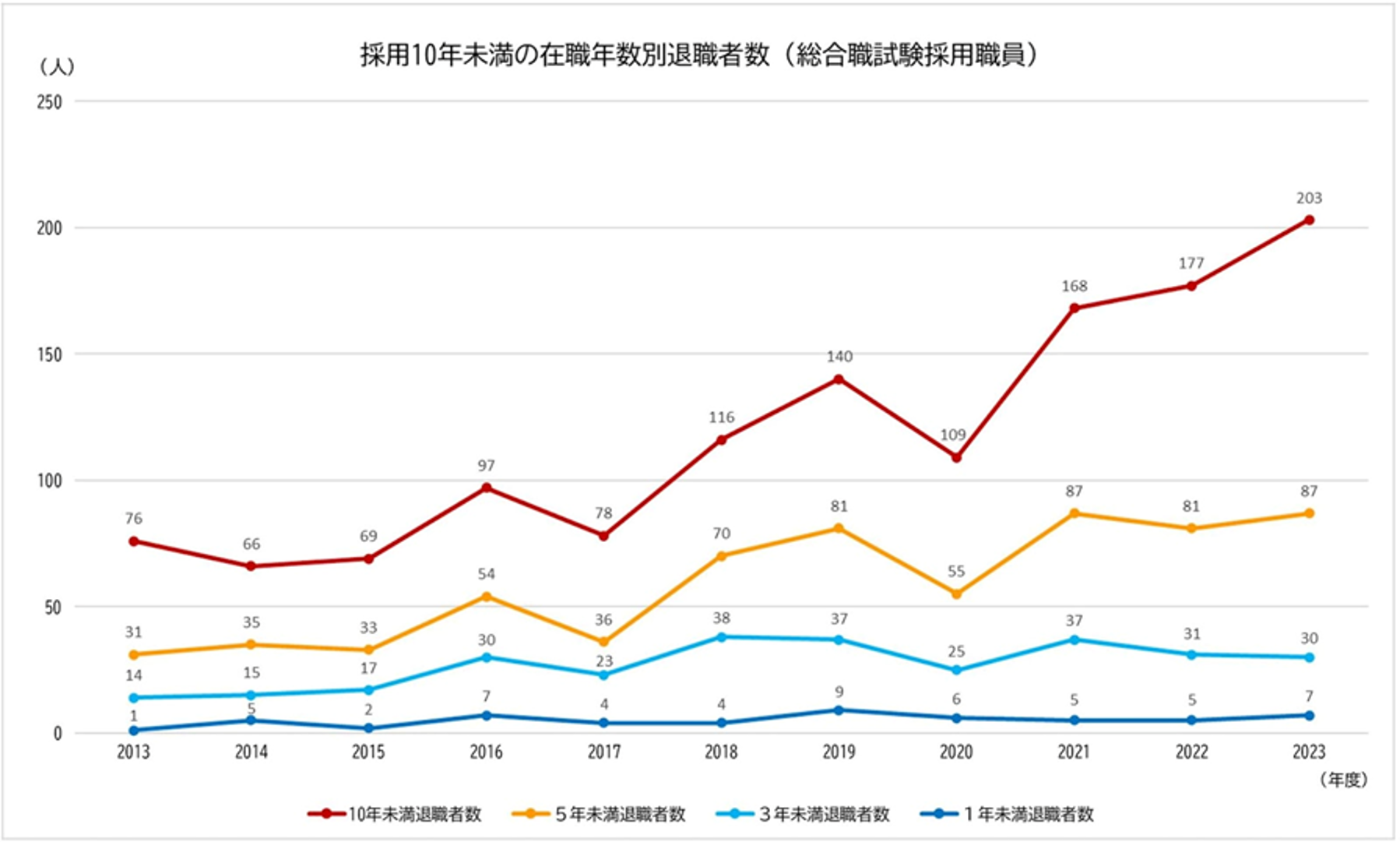

民間企業だけではありません。人材流出に悩まされている霞が関でも、特に増えているのは「5年以上10年未満」の離職者です。2018年度時点で46人(10年未満退職者から5年未満退職者を引いた人数)に対して、2023年度には116人と、5年間で2.5倍に増えました。

従来起きていた入社3年以内の退職は、人材と企業の「ミスマッチ(相性が合わない)」が主な原因と言われています。

それに対して、入社5~10年目の人材の離職には、相性の問題よりも、「将来性」を含めて会社・組織そのものに問題や課題があり、そこで働く人が組織を「見限る」側面が強い可能性があります。

初任給30万円の新卒が、30代になったら

もちろん離職が増えること自体は悪いことではありません。人材の流動性が高まり、より成長が見込める産業、または生産性が高い産業へと人が移動していくことで、産業の新陳代謝を促す効果も見込めるからです。

とはいえ、入社から10年ほど経った30代の社員といえば、その会社の実務を支える屋台骨の存在。中には会社の大黒柱となるエースプレーヤーや、将来を嘱望された若きマネジャーもいるでしょう。

こうした人材の離職が止まらなければ、優秀なプレーヤーが減ることはもちろん、将来の経営幹部層が細り、新入社員の成長を支える「よき先輩」役も不足します。こうした人材の厚みは企業経営の基盤そのもの。基盤が弱体化すれば、長期的な観点からも企業の成長性がむしばまれていきます。

同じ「30」として、最近「初任給30万円」というニュースが目立ちます。少子化で減り続ける学生の獲得を巡って初任給の引き上げ額が大きく伸びています。

ここに一つの盲点があります。

日本企業の場合、これまで転職が少なかったこともあり、入社という入り口が一番大きいのは新卒採用でした。新卒採用に注力するのも、この発想の延長戦でしょう。

しかし、新卒入社の人材が経験を積んで「ビジネスパーソンとして脂が乗る」30代になった時、他へ流出する可能性が増えています。それを考慮したうえで新卒確保に邁進している企業は、まだ多くはなさそうです。

終身雇用の限界、その本当の意味

今からさかのぼること6年前の2019年の5月。経団連と日本自動車工業会(自工会)が、示し合わせたかのようにそろって「終身雇用の限界」を発信しました。

経団連の故中西宏明元会長(元日立製作所会長)は、「企業からみると(従業員を)一生雇い続ける保証書を持っているわけではない」と、終身雇用という前提が制度疲労に陥っていると説明。

豊田章男自工会元会長(現トヨタ会長)は、「終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と、長期雇用へのインセンティブの乏しさをその一因に挙げました。

実際に、大企業による希望退職募集はもはや常態化。その企業が経営危機でなくとも人員削減に乗り出す「黒字リストラ」も当たり前になりました。

それと並行して起きたことが、人材流出の加速。それも、「終身雇用の限界」によってキャリアに目覚めた30代の流動化でした。

2019年の「終身雇用の限界説」は当時、社員・個人にとっての脅威と捉えられました。または「終身雇用を捨てるなんてけしからん」といった企業側への批判もありました。

ところが、いざふたを開けてみると、逆に人材流出という「企業側の脅威」の側面が強く表れる結果となりました。

個人にしてみれば、「その会社で一生働き続ける保証書」もなければ「働き続けるインセンティブ」もない。キャリア自律心の高い人なら、むしろ会社を辞めることへの背中を押してくれたと受け取ってもおかしくありません。

そもそも、企業とは「お金」と「人」を外部(市場)から集め、未来の機会に投資して成長していくもの。「お金」の面については、冒頭で述べたように収益性は改善。株価も上昇傾向と、株主・投資家から一定の評価改善がなされていることになります。

かたや「人」の側面では、伝統的な日本の組織を中心に人材流出が起きている、つまり、人材市場から厳しい評価を下されていると言えるでしょう。

なお、近年は「投資家向けの人的情報開示を充実させよ」という声も強まっています。

しかし、日本企業が置かれている状況を鑑みれば、まずもって優先すべきことは、人材からの評価・信頼を取り戻すことです。経営基盤が弱体化すれば、それこそ長期的に収益性が損なわれて投資家からの評価も下がるのですから。

次回は、30代が辞めていく理由、その正体に迫ります。

参考資料・記事

*1:【初激白】NTT社長が明かす、「本気で」働き方を変える理由 NewsPicks

*2:トヨタイムズ「ボスになるな リーダーになれ トヨタ春交渉2020 第2回」

*3:なぜ大学卒の“3年以内離職率”は高まっているのか リクルートワークス研究所主任研究員 古屋星斗

*4:「会社で30代が足りない」独自調査で7割回答 Z世代も流出危機? 日経ビジネス

日本復活論に忍び寄る影

「日本企業の復活」と言われることが増えてきました。確かに2024年末に日経平均株価はバブル期を超えました。

法人企業統計調査によれば、大手・中堅企業(資本金1億円以上、金融除く)の平均売上高営業利益率は、2003年度の3.9%→2013年度の4.5%→2023年度の6.3%と推移し、収益性は着実に高まっています。

「失われた10年」のはずが、いつのまにか「失われた30年」と言われるほど長らく低空飛行を続けてきた日本経済がようやく再生の糸口をつかんだかのようです。業績の復調はもちろんのこと、ガバナンス改革や投資家への情報開示など、経営体制のアップデート(更新・刷新)も進んできました。

その一方で、気がかりなことがあります。「人材の流出」という問題です。

近年広がっている「人が中心」、「人を最大限活かす」などと謳う「人的資本経営」の時代だと言われながらも、現実に起きていることはそれとは逆行しているのです。

特にNTTやトヨタ自動車、金融機関のような人気就職先や、選ばれしエリート集団の「霞が関」(中央省庁)であっても人材流出が増えているのです。

NTTの島田明社長は、過去のインタビュー(*1)で、このように明かしています。

地方に転勤を命ぜられて退職し、グーグルやアマゾン、セールスフォースに行く人が何人かいました

トヨタの豊田章男社長(現会長)は2020年2月の労使協議会(*2)で、以下のような反省の弁を述べました。

本日、皆さんから、多くの仲間が辞めていること、辞めたあと生き生きとしているという話を聞き、私は経営トップとして大反省しなければいけないと思いました

公務の人材確保は危機的状況──。

これは人事院の有識者会議「人事行政諮問会議」が2025年3月下旬に公表した「最終提言」にある表現。「キャリア官僚(中央省庁の職員)」の志望者が減り続け、人材流出は止まらない現状を憂いています。

「入るを量りて、出ずるを為す」、つまり、売り上げは極大にし、経費は極小にするという経営原則があります。霞が関における人材の状況はその真逆。入り(志望者)は減り、出ずる(退職者)が増える事態となっています。

地方銀行はさらに深刻な状況に置かれています。

大量離職を懸念した金融庁が2023年初めに、人材確保の実態調査に乗り出すという異例の事態が起きました。続いて金融庁は2024年6月、地銀をメインバンクとする中堅・中小企業約3万社へのアンケート調査を公表しました。

それによれば、融資先企業から見たメインバンクの問題点は「担当者の退職や交代が多い」が約17%。第2位の「ノルマ達成のために担当者が頻繁に訪問してくる」の6.7%を大きく引き離しています(約7割は「問題点を感じたことはない」)。

地銀が人材の定着に苦労している姿が透けて見えてきます。

止まらない中堅の流出

かねて「新卒の3割が3年以内に辞める」と言われるように、大企業であっても若手の離職は一定の比率で存在していました(*3)。

それに対する新たな潮流として、30代の離職、または新卒入社から5~10年目の人材の離職が顕著に増えているのです。

以下はマイナビキャリアリサーチLABが2024年3月に発表したレポートを基に、正社員を対象とした年齢層ごとの転職率推移を示したグラフです。

同レポートによれば、コロナ禍の2020年にいったん落ち込んだ転職率は再び増加に転じ、全体的に過去最高水準にあります。その中で最も顕著に伸びているのが30代で、最高値の更新中であることが分かります。

また、ビズリーチWorkTech研究所が2024年10月に発表したレポートも示唆に富みます。

「入社5~10年の新卒入社者」の退職が「規模の大きい企業(従業員数3000人超)」において顕著であり、企業側にとっての課題になっていることが明らかになりました。

5~10年目というと「アラサー」から30代半ばの「中堅社員」と呼ばれる存在です。

30代の離職問題を補足するのが、日経ビジネス電子版が2024年末に発表した調査(*4)。「あなたの会社や部署で30代は足りていますか」という質問に「やや不足している」、「かなり不足している」と答えた割合は、67.3%と3分の2以上を占めました。

人材流出によって多くの企業で「30代不足」が問題化していることを示唆するものです。

民間企業だけではありません。人材流出に悩まされている霞が関でも、特に増えているのは「5年以上10年未満」の離職者です。2018年度時点で46人(10年未満退職者から5年未満退職者を引いた人数)に対して、2023年度には116人と、5年間で2.5倍に増えました。

従来起きていた入社3年以内の退職は、人材と企業の「ミスマッチ(相性が合わない)」が主な原因と言われています。

それに対して、入社5~10年目の人材の離職には、相性の問題よりも、「将来性」を含めて会社・組織そのものに問題や課題があり、そこで働く人が組織を「見限る」側面が強い可能性があります。

初任給30万円の新卒が、30代になったら

もちろん離職が増えること自体は悪いことではありません。人材の流動性が高まり、より成長が見込める産業、または生産性が高い産業へと人が移動していくことで、産業の新陳代謝を促す効果も見込めるからです。

とはいえ、入社から10年ほど経った30代の社員といえば、その会社の実務を支える屋台骨の存在。中には会社の大黒柱となるエースプレーヤーや、将来を嘱望された若きマネジャーもいるでしょう。

こうした人材の離職が止まらなければ、優秀なプレーヤーが減ることはもちろん、将来の経営幹部層が細り、新入社員の成長を支える「よき先輩」役も不足します。こうした人材の厚みは企業経営の基盤そのもの。基盤が弱体化すれば、長期的な観点からも企業の成長性がむしばまれていきます。

同じ「30」として、最近「初任給30万円」というニュースが目立ちます。少子化で減り続ける学生の獲得を巡って初任給の引き上げ額が大きく伸びています。

ここに一つの盲点があります。

日本企業の場合、これまで転職が少なかったこともあり、入社という入り口が一番大きいのは新卒採用でした。新卒採用に注力するのも、この発想の延長戦でしょう。

しかし、新卒入社の人材が経験を積んで「ビジネスパーソンとして脂が乗る」30代になった時、他へ流出する可能性が増えています。それを考慮したうえで新卒確保に邁進している企業は、まだ多くはなさそうです。

終身雇用の限界、その本当の意味

今からさかのぼること6年前の2019年の5月。経団連と日本自動車工業会(自工会)が、示し合わせたかのようにそろって「終身雇用の限界」を発信しました。

経団連の故中西宏明元会長(元日立製作所会長)は、「企業からみると(従業員を)一生雇い続ける保証書を持っているわけではない」と、終身雇用という前提が制度疲労に陥っていると説明。

豊田章男自工会元会長(現トヨタ会長)は、「終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と、長期雇用へのインセンティブの乏しさをその一因に挙げました。

実際に、大企業による希望退職募集はもはや常態化。その企業が経営危機でなくとも人員削減に乗り出す「黒字リストラ」も当たり前になりました。

それと並行して起きたことが、人材流出の加速。それも、「終身雇用の限界」によってキャリアに目覚めた30代の流動化でした。

2019年の「終身雇用の限界説」は当時、社員・個人にとっての脅威と捉えられました。または「終身雇用を捨てるなんてけしからん」といった企業側への批判もありました。

ところが、いざふたを開けてみると、逆に人材流出という「企業側の脅威」の側面が強く表れる結果となりました。

個人にしてみれば、「その会社で一生働き続ける保証書」もなければ「働き続けるインセンティブ」もない。キャリア自律心の高い人なら、むしろ会社を辞めることへの背中を押してくれたと受け取ってもおかしくありません。

そもそも、企業とは「お金」と「人」を外部(市場)から集め、未来の機会に投資して成長していくもの。「お金」の面については、冒頭で述べたように収益性は改善。株価も上昇傾向と、株主・投資家から一定の評価改善がなされていることになります。

かたや「人」の側面では、伝統的な日本の組織を中心に人材流出が起きている、つまり、人材市場から厳しい評価を下されていると言えるでしょう。

なお、近年は「投資家向けの人的情報開示を充実させよ」という声も強まっています。

しかし、日本企業が置かれている状況を鑑みれば、まずもって優先すべきことは、人材からの評価・信頼を取り戻すことです。経営基盤が弱体化すれば、それこそ長期的に収益性が損なわれて投資家からの評価も下がるのですから。

次回は、30代が辞めていく理由、その正体に迫ります。

参考資料・記事

*1:【初激白】NTT社長が明かす、「本気で」働き方を変える理由 NewsPicks

*2:トヨタイムズ「ボスになるな リーダーになれ トヨタ春交渉2020 第2回」

*3:なぜ大学卒の“3年以内離職率”は高まっているのか リクルートワークス研究所主任研究員 古屋星斗

*4:「会社で30代が足りない」独自調査で7割回答 Z世代も流出危機? 日経ビジネス