将来の夢、ありません――現状維持思考から部下を解き放つ育成法

あなたのチームに「将来の夢」を持たない部下はいないだろうか? 国の調査では、実に半数近くの社員がキャリアプランを描けていないという衝撃の事実が明らかになっている。「なりゆきまかせ」の姿勢は、個人の成長だけでなくチーム全体の停滞を招く。

しかし、優秀なマネジャーである読者であれば、あきらめるのはまだ早い。この記事では、部下の何気ない反応から「隠れた情熱」を掘り起こし、自発的な成長へと導くマネジャー必携の観察力・質問力・フィードバック術を徹底解説する。「好き」の種を見つけ、キャリアの轍を刻み始めるための実践的アプローチをマスターしよう。

「なりたいキャリアがない」正社員が約半数という衝撃の事実

すべての部下が「将来こうなりたい」と思い描くキャリアを持っていたら、マネジャーはどんなに楽だろう。その目指すべきものに向かって、助言やフォローをするだけでよいのだから。

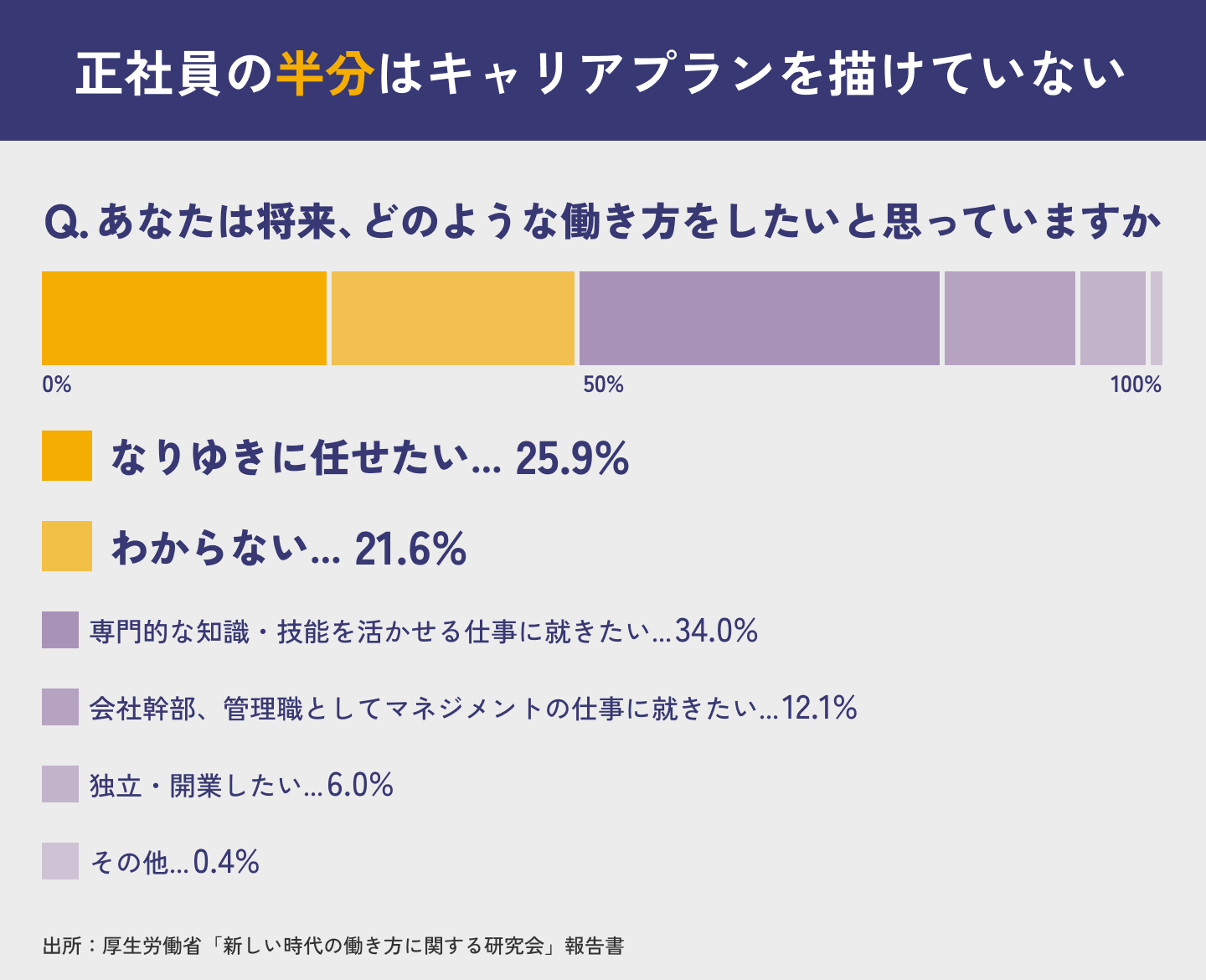

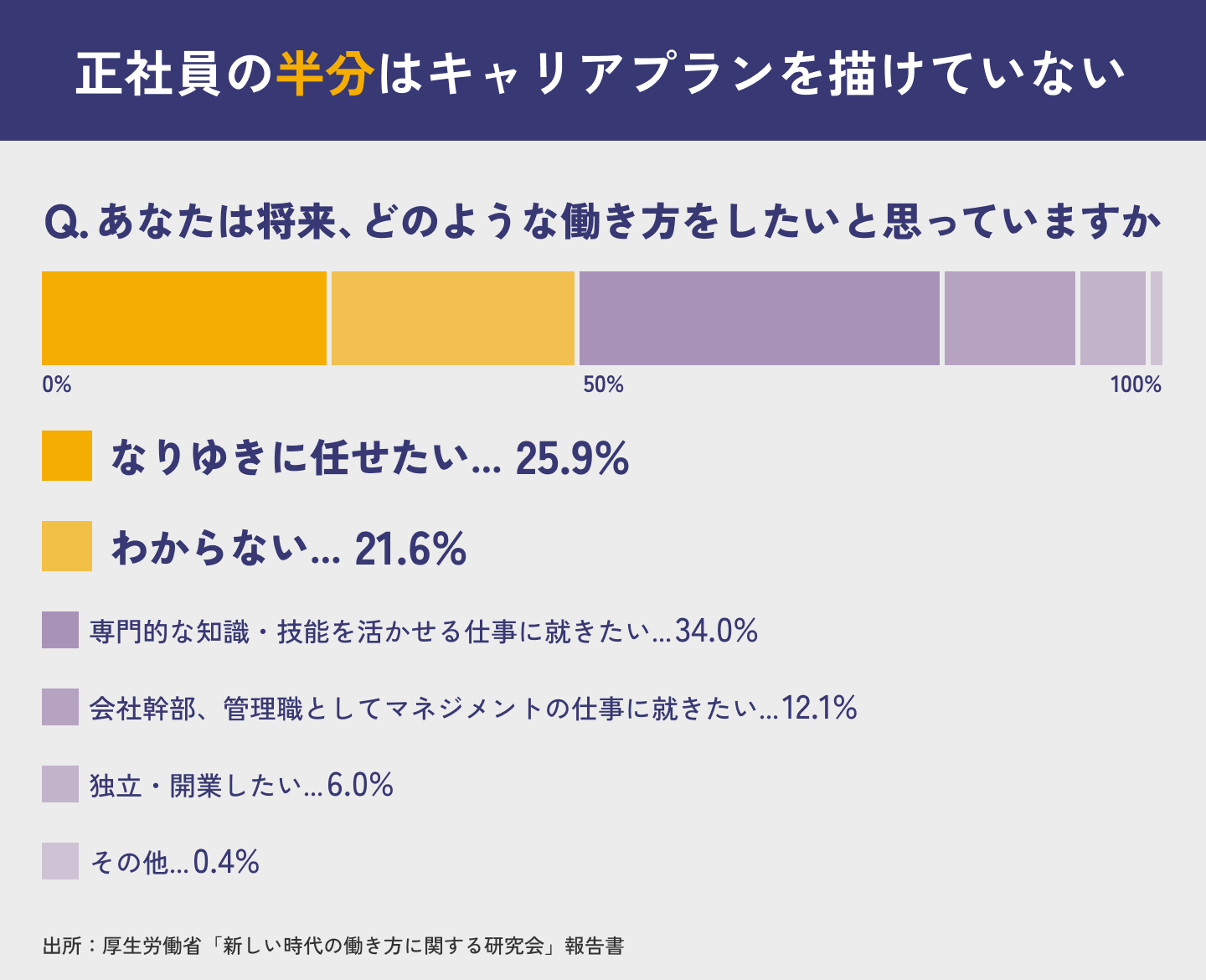

しかし、「これからこうしたいというキャリアイメージがありません」と言う部下は存在する。じつは、むしろ「なりたいキャリアがない」という人が大半だ。厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書によると、希望する将来の働き方を尋ねる質問に対し、正社員のうち25.9%が「なりゆきにまかせたい」、21.6%が「わからない」と回答しており、約半分の人がキャリアプランを描けていないのが実情なのである。

もちろん、キャリア自律を促す組織風土の醸成に努め、社内ベンチャー制度や社内FA制度などの人事制度を設けていたり、新卒採用のときから「なりたいキャリア」を持っている人を採用するという方針を持っていたりする企業は別だ。ただ、そうした企業はそれほど多くはない。

なりたいキャリアがないという人が多い会社の特徴には、既存事業が安定的に成長しており、競争が少ないという共通点がある。そうした企業は概して優秀な新卒社員を採用しており、他社と争わずとも安定的に成長できるため、社員は特にやりたいことがなくても好待遇で長期的に雇用される。そうなると、社内カルチャーがいわゆる「ぬるま湯」になりやすくなる。

このVUCA時代において、経営層は社員自身が危機感を持ってキャリア形成に取り組み、自ら変革を起こすことを望んでいる。そのためマネジャーにも、「明確なキャリア希望」を持たない部下のキャリア開発を促進するよう求めている。そうした難しい状況下において、マネジャーが部下をどのように育てていけばよいか、じっくりと考えていこう。

現状維持を望む部下に成長はない

なりゆきまかせな部下を、どうすれば成長路線に乗せられるか。まずは徹底的に、その部下を観察することから始めよう。このタイプの部下は、仕事は無難にこなせているものだ。だからこそ、マネジャーは部下の感情の機微に注目すべきである。特定の業務に対する反応や態度の変化から、部下自身も気づいていない「好き」を見つけ出すことが、将来のキャリア構築への第一歩となるのだ。

たとえば、会議中の姿を見てみよう。よく見ていれば、特定の施策に関する話題のときだけ、積極的に発言しているということに気づくことがある。逆に、デスク作業においては、特定の業務に取り組む際に休憩を頻繁に取る、といった傾向が見えてくるかもしれない。笑顔が増える、とても嫌そうな顔をするなど、マネジャーから見て、部下の変化を感じるところを細かく拾っていくようにする。

そのあと、観察によって確認した反応の真意を、1on1で部下に直接確認してみよう。「あの会議は他の内容よりもやる気があるように見えたけど、実際はどう思ってたの?」という具合だ。

部下自身も、無意識でやっていることもあるだろう。マネジャーからの指摘があれば、(あれ、私はあの会議を面白いと思っていたのかな)と自己認識させることができる。もし部下から、「あれ、そうでしたっけ?」といった返答があれば、「そう見えたよ。山田さんが『A案のPOPが売り上げに影響がありそうだ』と言ったら、あなたがすぐにPOPの位置を細かく質問してさ……」というように、細かいところまで伝え、さらに反応を見よう。

そうして部下自身に自分の心の動き、関心を自己認識させたうえで、その改善点を特定し、フィードバックを伝えよう。

「マネジャーがここまでしなくてはいけないのか」と思った読者もいるかもしれない。しかし、なりたいキャリアのイメージがわいていない状態であるとき、部下は現状維持を望むため、改善意欲が沸くことはない。そのままにすることは、すなわちあなたのチームの成長が止まることなのである。部下の改善点を特定して、「今度やってみようよ」と提案・合意して、少しでも前進させよう。

なかには、マネジャーが指摘しても部下の反応が今一つのときもある。「面白がっているように見えたかもしれませんが、私はそうは思っていませんでした」といった返事のときだ。そのときは、マネジャーはさらに観察を続け、現在の業務範囲内で部下が少しでも関心を示す領域や課題を見極めよう。そして、「この部分をもっと伸ばしてみないか」と具体的な改善策を提案し、部下の同意を得る。一つでも部下が前向きに取り組める課題を見つけ、実践させ、成果を共に振り返るというサイクルを継続することが、長期的には部下の自発的な成長を促す鍵となるのだ。

部下の「好き」から成長を促すフィードバック・サイクル

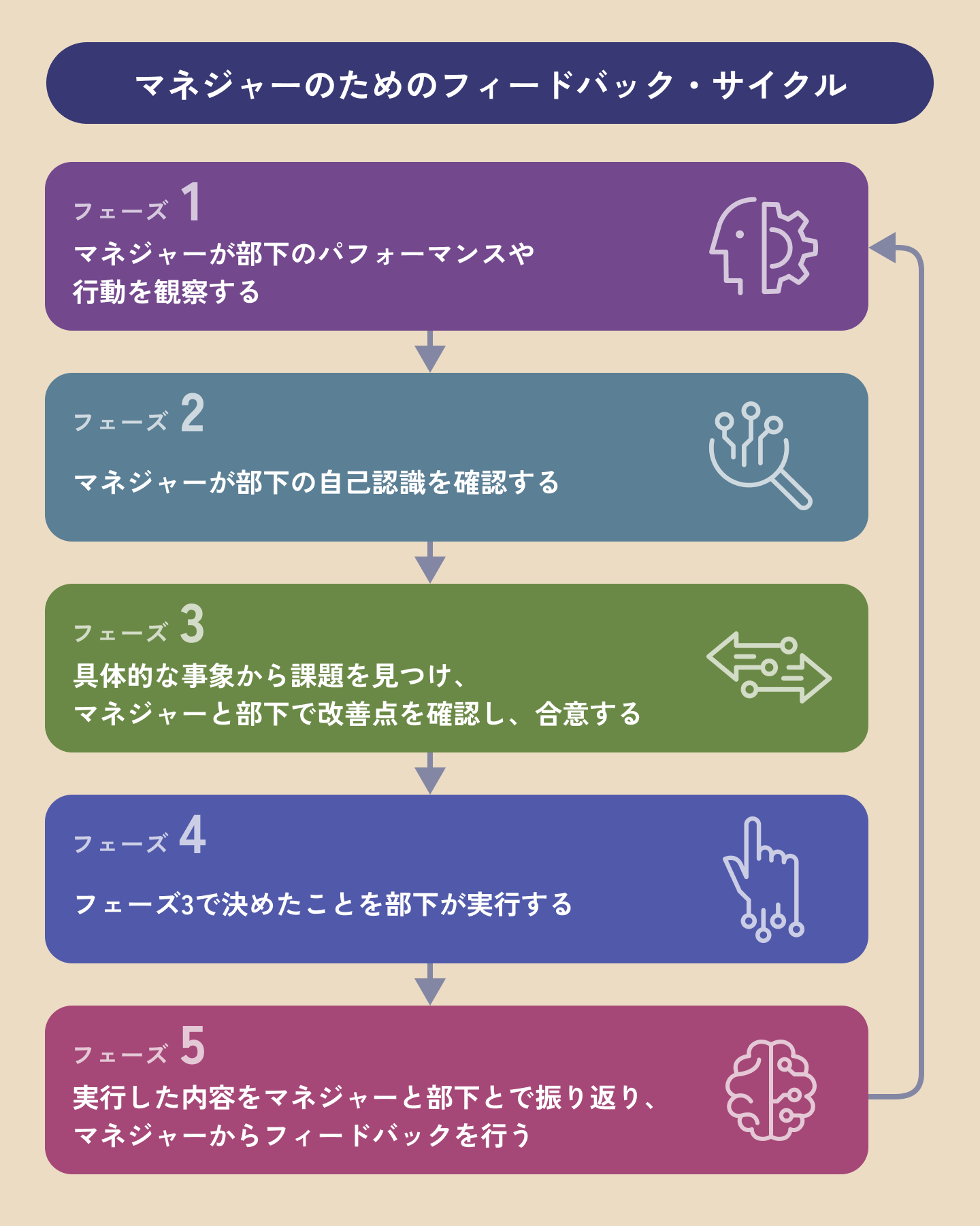

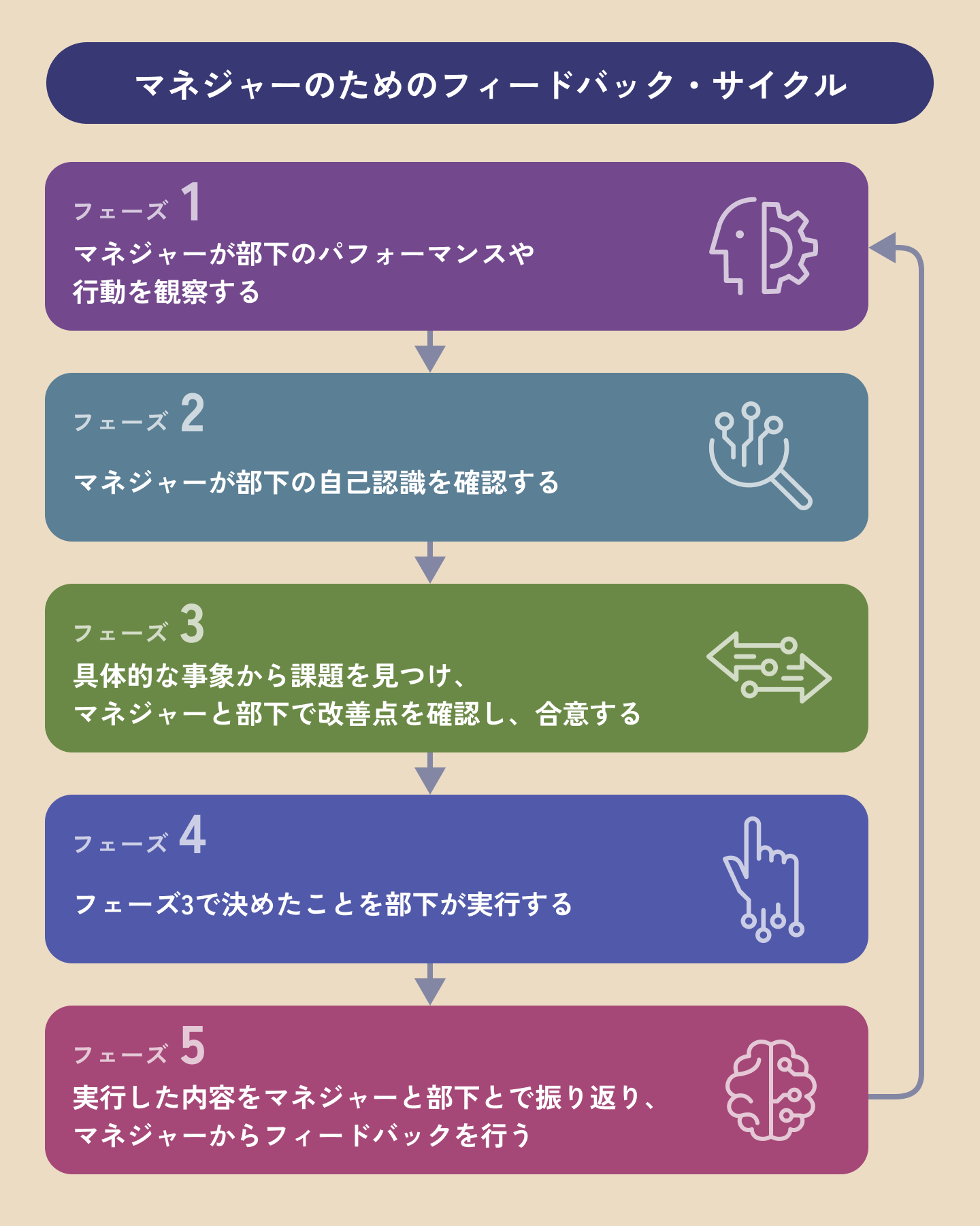

ここまで述べてきたサイクルは、フィードバックのフレームワークとして、汎用的に使えるものだ。「なりたいキャリアがない」部下の例を当てはめてみよう。

マネジャーが部下の機微を観察するのがフェーズ1、反応の真意を確認するのがフェーズ2、部下の関心を基に改善点を合意するのがフェーズ3、そして実行に移すのがフェーズ4だ。部下がそれなりに仕事をこなしたとしても、フェーズ5では、実際にやってみてどう感じたか、好きな仕事だったか、などマネジャーから質問しながら振り返るのが大切である。

上司の質問力が部下の新たなキャリアを作る

明確なキャリアイメージを持たない部下を育てるには、まずは「現状維持モード」を変える必要がある。その鍵となるのが、上司の質問力だ。

まったく知らない者同士であれば、何に喜怒哀楽を感じているかを理解するのは至難の業だろう。しかし、同じ仕事で同じ部署にいる者同士であれば、まったく理解できないということもないはずだ。マネジャーの権限のなかで、その人の「好き」の発見を支援し、伸ばしていけるよう伴走していくのがよい。

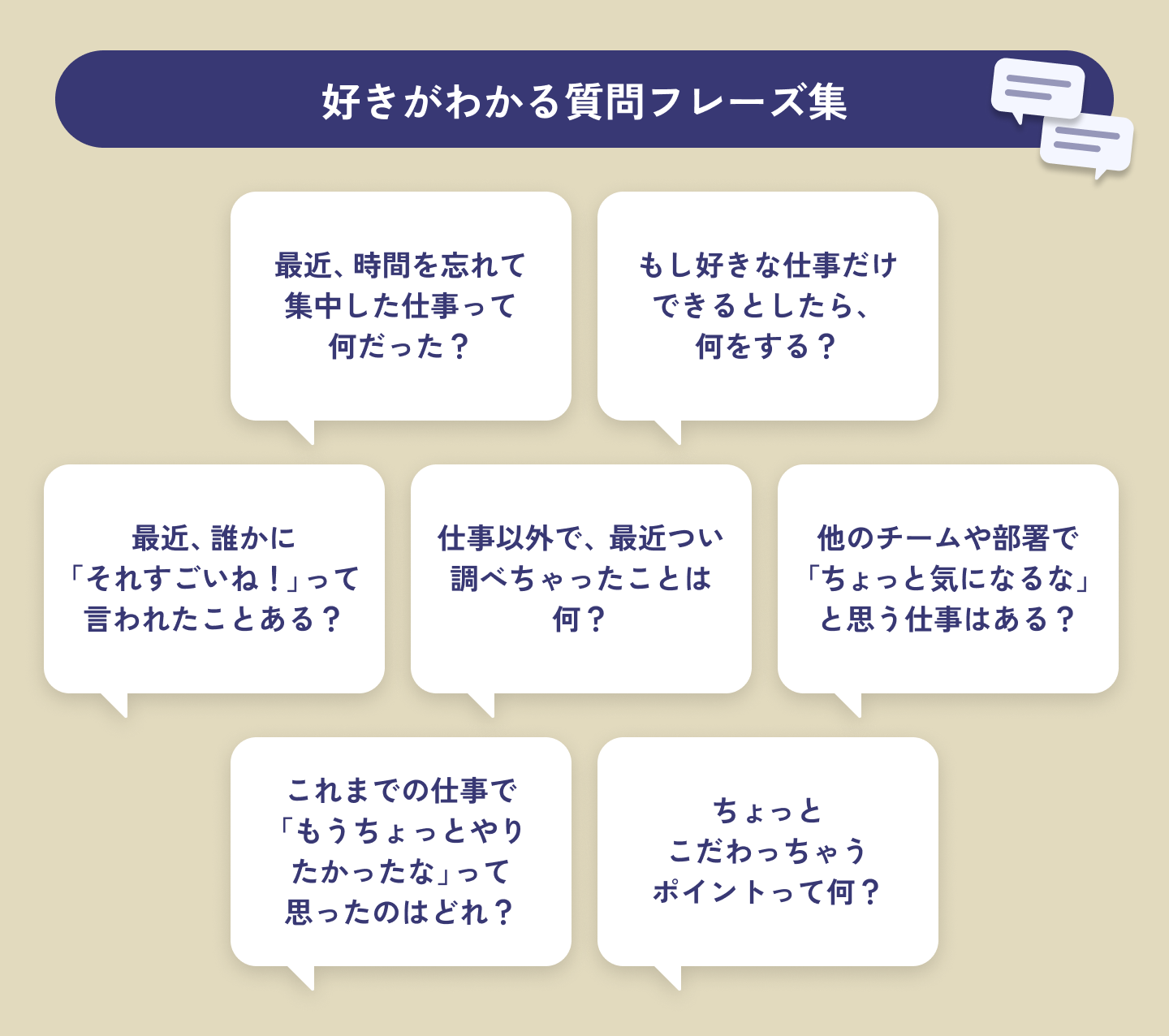

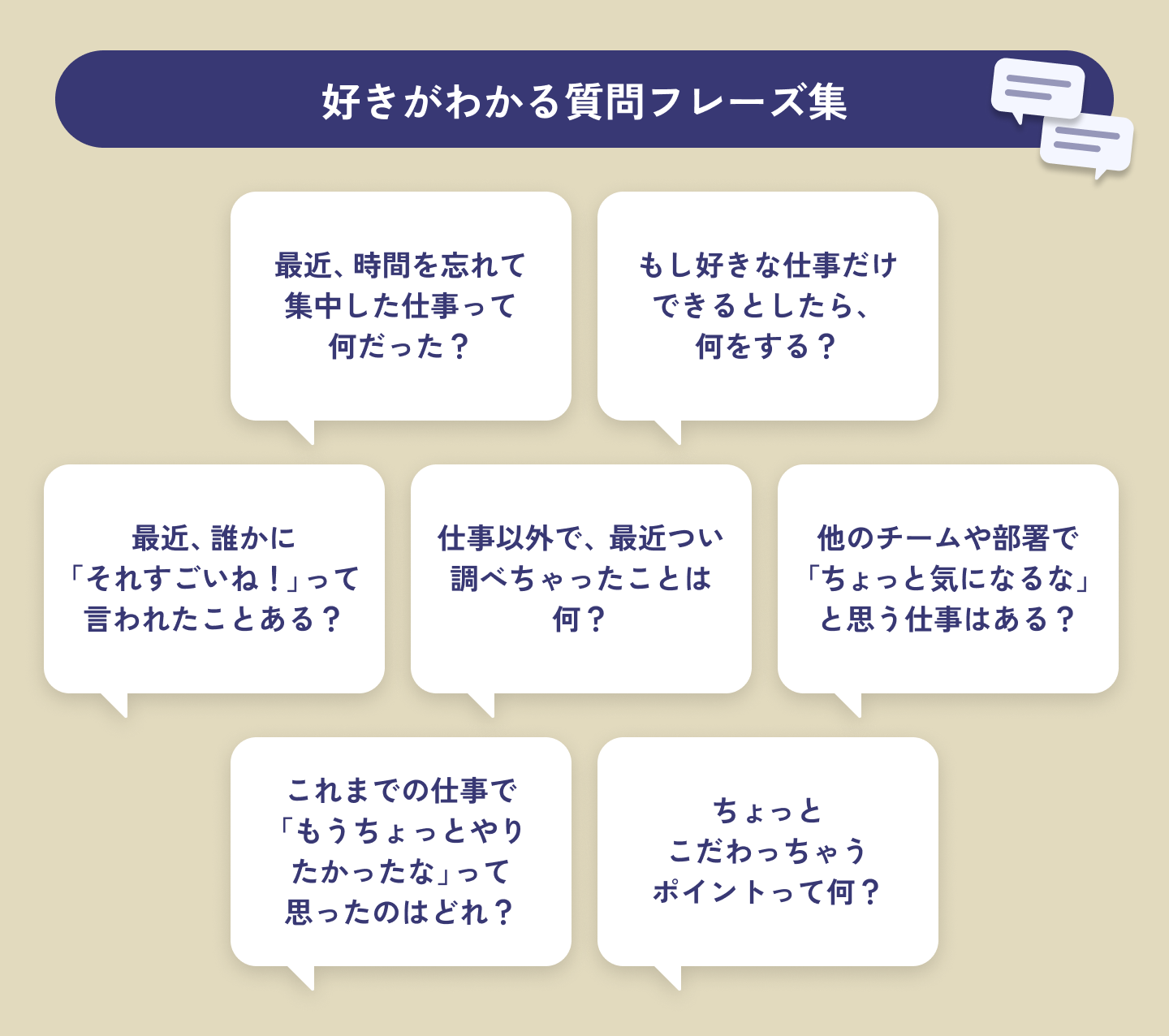

参考までに、1on1で利用できる「好きがわかる質問フレーズ」をいくつか紹介しておこう。オープン・クエスチョンで自由に答えを引き出すか、「はい/いいえ」で答えるクローズド・クエスチョンで回答の真意を掘り下げていくことで、より深い話を聞くことができるだろう。

「好き」を発見することは、キャリアを考えるうえで非常に大切だ。目指すキャリアに向かって伸びていく人ももちろんいるが、計画通りに進むとは限らない。むしろ、予期せぬ出来事や偶然の出会いがキャリア形成に結びつくことのほうが多いのではなかろうか。心理学者のジョン・D・クランボルツ氏が提唱した「計画的偶発性理論」(Planned Happenstance Theory)では、キャリア形成において予期しない出来事が重要な役割を果たすとされている。

「計画的偶発性理論」のポイントは、以下の3点だ。

- キャリアは計画通りにいかない

- 予期しないできごとが起きたとき、それを生かして行動することが新たなキャリアにつながる

- 積極的に行動し、新しい機会を引き寄せる

「キャリア」という語は、中世ラテン語の「轍(わだち)」を起源としている。その人が辿ってきた道についた足跡こそが、すなわちキャリアなのである。何かにこだわって仕事をしていないと、自分らしい轍はできない。やりたいことがなくてもいい。ただ、好きや嫌いを積み重ね、目の前に現れたチャンスをつかめるかどうか。それを見つけてあげるのが、上司の役目ではなかろうか。

なお、「『やりたいことがない』部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術」では、将来のキャリアに向けた希望がない部下に対して、どんな質問をすると新たな視点を提供できるかを紹介している。キャリアプランを考える際の重要なフレームワークである「Will・Can・Must」について解説しているので、学びを深めたい読者は参考にしていただきたい。

ロールモデルは2階層上の「部下に似た人」に

大企業ではロールモデルとなる社員をキャリアの規範にしがちである。ただ、会社がロールモデルとして選ぶ人物は、成果を出した人が中心になる。これは、世代間ギャップがあることから再現性がないことも少なくない。

マネジャーは、会社が模範とするロールモデルを部下に示すだけではなく、そもそもその会社にあるキャリアにはどんなものがあるか、どんな仕事があるかを知ってもらうことから手をつけよう。部下が「これは好きかも」「これは嫌いかも」と知る機会を与えることが、彼らの成長につながるだろう。

また、部下のロールモデルを上司が探してあげるのも手だ。どうしても日本の大企業にいると、「転職してキャリアアップしよう」と思う人よりも、個人の成長が望めなくても現状維持を選ぶ人のほうが多い。「わたしはこのままでいいの」と思っているわけだ。

しかし、マネジャーとしては、部下に「私はこのままでいいです」と言ってもらっては困る。もし、そんな成長意欲の乏しい部下がいれば、「その部下とタイプは似ているが成長している人」を見つけ、教えてあげよう。「気づいていないと思うけれど、あなたはあの人とけっこう似ているよ」と伝えてみるとよい。本人に身近なロールモデルを意識させることで、マインドセットの変化を促すことができるだろう。

この方法のポイントは、同じ部署で、その部下より2階層くらい上の人を提示することだ。1階層上くらいだと関係性が近すぎてロールモデルとして機能しにくい。直接はつながっていない、適度な距離のロールモデルを示すのがよいだろう。

本記事では、なりたいキャリアを持たない部下に対して、マネジャーがどのようなアプローチで育成していくべきかを解説してきた。観察からフィードバック、そして適切なロールモデル提示まで、マネジャーの役割は多岐にわたる。多忙な業務の中でこうした丁寧な育成プロセスを実践することは容易ではないが、部下一人ひとりの「好き」を引き出し、自発的な成長を促すことは、結果的にチーム全体の活性化と組織の持続的な発展につながるのだ。

「なりたいキャリアがない」正社員が約半数という衝撃の事実

すべての部下が「将来こうなりたい」と思い描くキャリアを持っていたら、マネジャーはどんなに楽だろう。その目指すべきものに向かって、助言やフォローをするだけでよいのだから。

しかし、「これからこうしたいというキャリアイメージがありません」と言う部下は存在する。じつは、むしろ「なりたいキャリアがない」という人が大半だ。厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」の報告書によると、希望する将来の働き方を尋ねる質問に対し、正社員のうち25.9%が「なりゆきにまかせたい」、21.6%が「わからない」と回答しており、約半分の人がキャリアプランを描けていないのが実情なのである。

もちろん、キャリア自律を促す組織風土の醸成に努め、社内ベンチャー制度や社内FA制度などの人事制度を設けていたり、新卒採用のときから「なりたいキャリア」を持っている人を採用するという方針を持っていたりする企業は別だ。ただ、そうした企業はそれほど多くはない。

なりたいキャリアがないという人が多い会社の特徴には、既存事業が安定的に成長しており、競争が少ないという共通点がある。そうした企業は概して優秀な新卒社員を採用しており、他社と争わずとも安定的に成長できるため、社員は特にやりたいことがなくても好待遇で長期的に雇用される。そうなると、社内カルチャーがいわゆる「ぬるま湯」になりやすくなる。

このVUCA時代において、経営層は社員自身が危機感を持ってキャリア形成に取り組み、自ら変革を起こすことを望んでいる。そのためマネジャーにも、「明確なキャリア希望」を持たない部下のキャリア開発を促進するよう求めている。そうした難しい状況下において、マネジャーが部下をどのように育てていけばよいか、じっくりと考えていこう。

現状維持を望む部下に成長はない

なりゆきまかせな部下を、どうすれば成長路線に乗せられるか。まずは徹底的に、その部下を観察することから始めよう。このタイプの部下は、仕事は無難にこなせているものだ。だからこそ、マネジャーは部下の感情の機微に注目すべきである。特定の業務に対する反応や態度の変化から、部下自身も気づいていない「好き」を見つけ出すことが、将来のキャリア構築への第一歩となるのだ。

たとえば、会議中の姿を見てみよう。よく見ていれば、特定の施策に関する話題のときだけ、積極的に発言しているということに気づくことがある。逆に、デスク作業においては、特定の業務に取り組む際に休憩を頻繁に取る、といった傾向が見えてくるかもしれない。笑顔が増える、とても嫌そうな顔をするなど、マネジャーから見て、部下の変化を感じるところを細かく拾っていくようにする。

そのあと、観察によって確認した反応の真意を、1on1で部下に直接確認してみよう。「あの会議は他の内容よりもやる気があるように見えたけど、実際はどう思ってたの?」という具合だ。

部下自身も、無意識でやっていることもあるだろう。マネジャーからの指摘があれば、(あれ、私はあの会議を面白いと思っていたのかな)と自己認識させることができる。もし部下から、「あれ、そうでしたっけ?」といった返答があれば、「そう見えたよ。山田さんが『A案のPOPが売り上げに影響がありそうだ』と言ったら、あなたがすぐにPOPの位置を細かく質問してさ……」というように、細かいところまで伝え、さらに反応を見よう。

そうして部下自身に自分の心の動き、関心を自己認識させたうえで、その改善点を特定し、フィードバックを伝えよう。

「マネジャーがここまでしなくてはいけないのか」と思った読者もいるかもしれない。しかし、なりたいキャリアのイメージがわいていない状態であるとき、部下は現状維持を望むため、改善意欲が沸くことはない。そのままにすることは、すなわちあなたのチームの成長が止まることなのである。部下の改善点を特定して、「今度やってみようよ」と提案・合意して、少しでも前進させよう。

なかには、マネジャーが指摘しても部下の反応が今一つのときもある。「面白がっているように見えたかもしれませんが、私はそうは思っていませんでした」といった返事のときだ。そのときは、マネジャーはさらに観察を続け、現在の業務範囲内で部下が少しでも関心を示す領域や課題を見極めよう。そして、「この部分をもっと伸ばしてみないか」と具体的な改善策を提案し、部下の同意を得る。一つでも部下が前向きに取り組める課題を見つけ、実践させ、成果を共に振り返るというサイクルを継続することが、長期的には部下の自発的な成長を促す鍵となるのだ。

部下の「好き」から成長を促すフィードバック・サイクル

ここまで述べてきたサイクルは、フィードバックのフレームワークとして、汎用的に使えるものだ。「なりたいキャリアがない」部下の例を当てはめてみよう。

マネジャーが部下の機微を観察するのがフェーズ1、反応の真意を確認するのがフェーズ2、部下の関心を基に改善点を合意するのがフェーズ3、そして実行に移すのがフェーズ4だ。部下がそれなりに仕事をこなしたとしても、フェーズ5では、実際にやってみてどう感じたか、好きな仕事だったか、などマネジャーから質問しながら振り返るのが大切である。

上司の質問力が部下の新たなキャリアを作る

明確なキャリアイメージを持たない部下を育てるには、まずは「現状維持モード」を変える必要がある。その鍵となるのが、上司の質問力だ。

まったく知らない者同士であれば、何に喜怒哀楽を感じているかを理解するのは至難の業だろう。しかし、同じ仕事で同じ部署にいる者同士であれば、まったく理解できないということもないはずだ。マネジャーの権限のなかで、その人の「好き」の発見を支援し、伸ばしていけるよう伴走していくのがよい。

参考までに、1on1で利用できる「好きがわかる質問フレーズ」をいくつか紹介しておこう。オープン・クエスチョンで自由に答えを引き出すか、「はい/いいえ」で答えるクローズド・クエスチョンで回答の真意を掘り下げていくことで、より深い話を聞くことができるだろう。

「好き」を発見することは、キャリアを考えるうえで非常に大切だ。目指すキャリアに向かって伸びていく人ももちろんいるが、計画通りに進むとは限らない。むしろ、予期せぬ出来事や偶然の出会いがキャリア形成に結びつくことのほうが多いのではなかろうか。心理学者のジョン・D・クランボルツ氏が提唱した「計画的偶発性理論」(Planned Happenstance Theory)では、キャリア形成において予期しない出来事が重要な役割を果たすとされている。

「計画的偶発性理論」のポイントは、以下の3点だ。

- キャリアは計画通りにいかない

- 予期しないできごとが起きたとき、それを生かして行動することが新たなキャリアにつながる

- 積極的に行動し、新しい機会を引き寄せる

「キャリア」という語は、中世ラテン語の「轍(わだち)」を起源としている。その人が辿ってきた道についた足跡こそが、すなわちキャリアなのである。何かにこだわって仕事をしていないと、自分らしい轍はできない。やりたいことがなくてもいい。ただ、好きや嫌いを積み重ね、目の前に現れたチャンスをつかめるかどうか。それを見つけてあげるのが、上司の役目ではなかろうか。

なお、「『やりたいことがない』部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術」では、将来のキャリアに向けた希望がない部下に対して、どんな質問をすると新たな視点を提供できるかを紹介している。キャリアプランを考える際の重要なフレームワークである「Will・Can・Must」について解説しているので、学びを深めたい読者は参考にしていただきたい。

ロールモデルは2階層上の「部下に似た人」に

大企業ではロールモデルとなる社員をキャリアの規範にしがちである。ただ、会社がロールモデルとして選ぶ人物は、成果を出した人が中心になる。これは、世代間ギャップがあることから再現性がないことも少なくない。

マネジャーは、会社が模範とするロールモデルを部下に示すだけではなく、そもそもその会社にあるキャリアにはどんなものがあるか、どんな仕事があるかを知ってもらうことから手をつけよう。部下が「これは好きかも」「これは嫌いかも」と知る機会を与えることが、彼らの成長につながるだろう。

また、部下のロールモデルを上司が探してあげるのも手だ。どうしても日本の大企業にいると、「転職してキャリアアップしよう」と思う人よりも、個人の成長が望めなくても現状維持を選ぶ人のほうが多い。「わたしはこのままでいいの」と思っているわけだ。

しかし、マネジャーとしては、部下に「私はこのままでいいです」と言ってもらっては困る。もし、そんな成長意欲の乏しい部下がいれば、「その部下とタイプは似ているが成長している人」を見つけ、教えてあげよう。「気づいていないと思うけれど、あなたはあの人とけっこう似ているよ」と伝えてみるとよい。本人に身近なロールモデルを意識させることで、マインドセットの変化を促すことができるだろう。

この方法のポイントは、同じ部署で、その部下より2階層くらい上の人を提示することだ。1階層上くらいだと関係性が近すぎてロールモデルとして機能しにくい。直接はつながっていない、適度な距離のロールモデルを示すのがよいだろう。

本記事では、なりたいキャリアを持たない部下に対して、マネジャーがどのようなアプローチで育成していくべきかを解説してきた。観察からフィードバック、そして適切なロールモデル提示まで、マネジャーの役割は多岐にわたる。多忙な業務の中でこうした丁寧な育成プロセスを実践することは容易ではないが、部下一人ひとりの「好き」を引き出し、自発的な成長を促すことは、結果的にチーム全体の活性化と組織の持続的な発展につながるのだ。

.webp)

.webp)