部下の「なぜ?」に答えられるか――激変するミドルマネジメントの新常識

「私の頃はこうだった」――かつては通用したその言葉が、今や若手の心に響かない。AI技術やデジタル化の波、多様な価値観を持つ中途採用者の増加など、ミドルマネジャーを取り巻く環境は激変している。経営幹部は、従来の経験則が通用しない時代に、いかにしてミドルマネジャーを育成すべきか。本稿では、その具体的な方法論を紐解いていく。

「昔はこうだった」が通用しない……マネジャー育成に異変

会社として育てるべき人材は、若い人ばかりではない。マネジャークラス、特にマネジャー歴が10年を超えるミドルマネジャーの成長度合いは、事業の成長に直結すると言ってもいいほどの影響力があるものだ。

このミドルマネジャーを育成するのは、さらに上長である部長、あるいは事業部長など経営幹部クラスとなる。ただし、この関係性での育成を考えるとき、上の世代と現在のミドルマネジャーでは、チームの環境が異なっていることは必ず念頭に置いておきたい。

昨今のミドルマネジャーの育成では二つの課題がある。その一つは、部下となる若手マネジャーおよびメンバー層の価値観が非常に多様になっていることだ。かつては、新卒一括採用で入社したプロパー社員が大半を占めており、同じ企業文化や価値観のもとで育った人々が部下となるのが一般的だった。しかし、今や中途採用で入ってきた部下も多く、共通言語となるような価値観やカルチャーがない状況でのマネージングを求められている。

もう一つの課題は、部下が携わる業務領域が、マネジャー自身の経験を超えていることだ。たとえば、ベテランマネジャーが、自身の専門外であるAI技術に精通した若手マネジャーを部下に持つケースだ。ここで、「私があなたくらいのころはこんな風にして成長できた」と伝えたとしても、本質的には何も伝わらない可能性が高い。

つまり、現代のミドルマネジャーは、その上の世代とも異なる前例のない環境下で、今までにないほど高い難易度のマネジメントを要求されているというわけだ。上司である経営幹部層がいくら自分の経験に基づく真摯なアドバイスをして、その通りにミドルマネジャーが実行したとしても、その試みは徒労に終わりかねない。だからこそ、従来とまったく違うアプローチが必要なのである。

数字の先にある「意味」を説明できるか?

ミドルマネジャーを育成するにあたって、まずはマインドセットを整えさせるところから始めるのがよい。繰り返すが、今までの経験が通用しないということを認識し、アンラーニングする機会を持たせることが重要だ。それは研修を受けさせるといったことだけではなく、多様な部下たちとの関わりの中で、気づいたタイミングで都度アンラーニングするように促したり、あるいは部下たちに対して、「彼らは多様な考え方を持っている」というマインドセットを常に持って関わっていくように意識させることが大切だ。

そうした心構えができたら、次はチームの力を引き出すための力を育てていこう。ミドルマネジャーとは、部長候補、あるいは経営幹部候補の人材だ。だが、それらの役職と違い、売上などの数値目標の達成に意識が向きがちで、「なぜ会社としてこれらの経営目標を達成する必要があるのか」という大局的な理由まで十分に理解できていないことも多い。そのため、部下から「会社はなぜこんな方針を掲げているんですか」「なぜ私はこの仕事をしないといけないんですか」といった質問に対して自分なりの答えが持てず、「社長がそう言っているから」などと他者の言葉を借りてしまう。

今まではそんなやり方でも部下はついてきてくれたかもしれない。だが、就社が当たり前だったころとは、会社と社員のパワーバランスは大きく異なっており、「口ごたえはいいからやれ」は通用せず、若手マネジャーやメンバーが会社にいる意味を見出せなければ、エンゲージメントの低下や離職を招きかねない。ミドルマネジャーは経営と現場をつなぐスピーカーの役割を持つ重要な結節点だと心得よう。

抽象度が高い経営メッセージを部署レベルに「翻訳」

ミドルマネジャーが経営の意図を理解し、それを部下に的確に伝えられるよう支援するのが、上司である経営幹部の役割だ。会社の方針やトップからのメッセージが発されたとき、たとえ社内で周知済みの内容であっても、1on1の場などでミドルマネジャーが正しく理解し、納得しているかを確認してみよう。その理解度に合わせて、ミドルマネジャーに対して上司からフィードバックを行い、「会社の方針はこうだから、こういう行動をとって、部下たちにはこういうことをしないといけない」という具体的な行動指針を自分の言葉で語れるようになるまで支援していく。

ただし、ミドルマネジャーの育成とは、彼らに経営方針を納得させることを指すわけではない。こうしたプロセスを経て、自分の考えを伝えられるようになり、部下を引きつけられるようになることこそが、ミドルマネジャーの成長の証と言える。上司はそのことを念頭に置き、彼らを支援していくべきだろう。

経営方針への理解を深めたとしてもミドルマネジャーは、部下に対してどんなメッセージを発すればよいのか悩むかもしれない。部長や役員クラスになれば、その影響力を考えて、どんな発言をすべきかまで社内の誰かがチェックするものだ。しかし、ミドルマネジャーの場合はそうもいかない。そこで重要となるのが、上司との1on1である。これは上司が「こう伝えろ」という場ではなく、ミドルマネジャーからどんなメッセージを伝えようとしているかを率直に聞き、それがきちんと伝わるかどうかを共に考え、フィードバックする場である。

経営層が伝えるメッセージは抽象度が高いため、部署レベルであれば、ある程度具体性が必要となる。経営層が現場に求めている期待を、ミドルマネジャーが理解して抽象から具体へと“翻訳”し、「経営方針はこうだから、この部署はこんな組織作りをして、これくらいの売上を出していこう」と成果目標ベースで部下に伝えられるようになるのがベストだ。ミドルマネジャーが適切なメッセージを発することができるように、2カ月に一度くらいのペースで構わないので、ぜひ直接の対話を行ってみてほしい。

経営幹部を巻き込み、高い視座を養う思考トレーニングを

経営の意図を理解し、部署の方針を決定する能力を、ミドルマネジャーに短期間で身につけさせることは容易ではない。そこで経営幹部は、以下のようなワークショップを実施し、より実践的な育成機会を作り出すのはいかがだろうか。

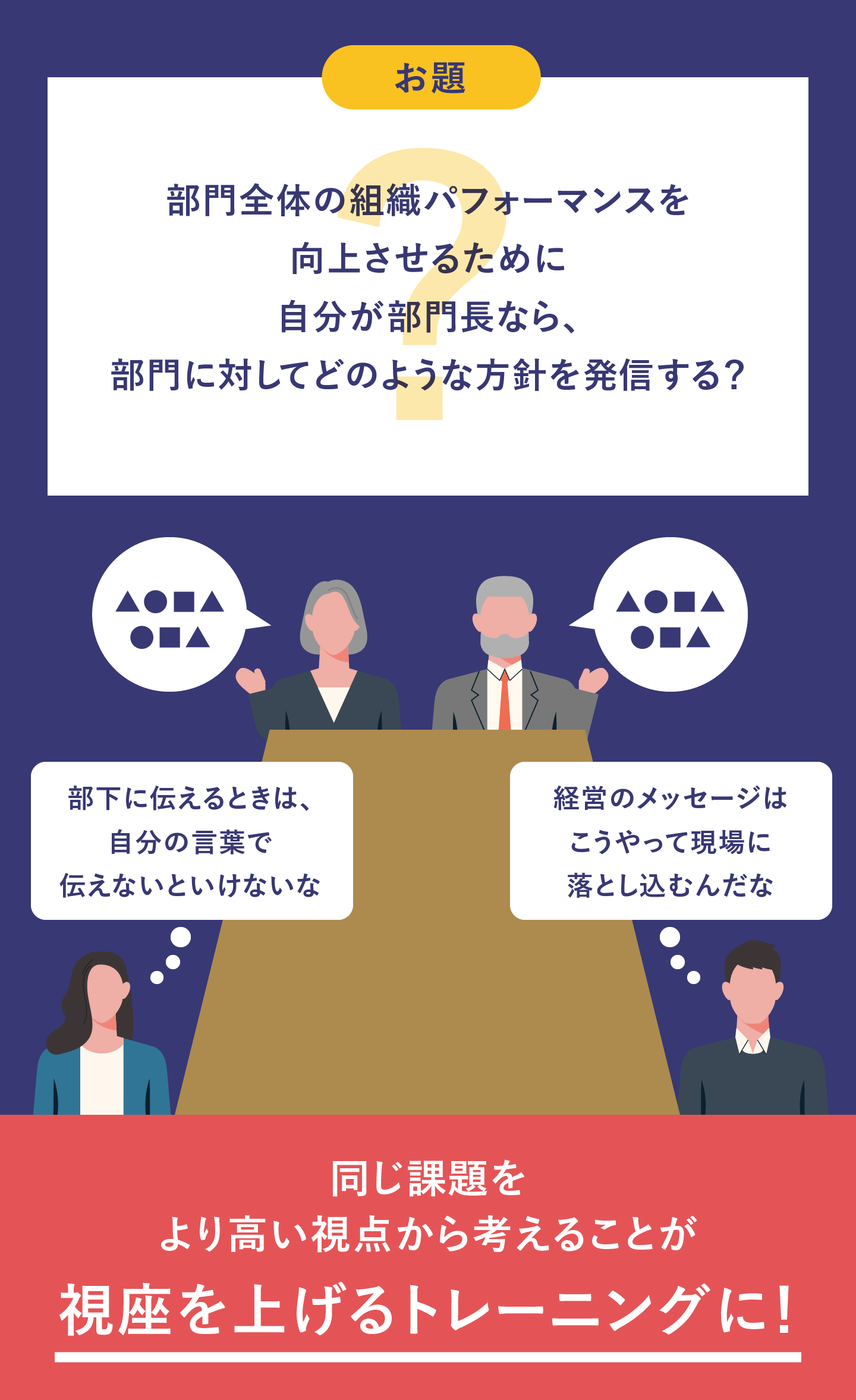

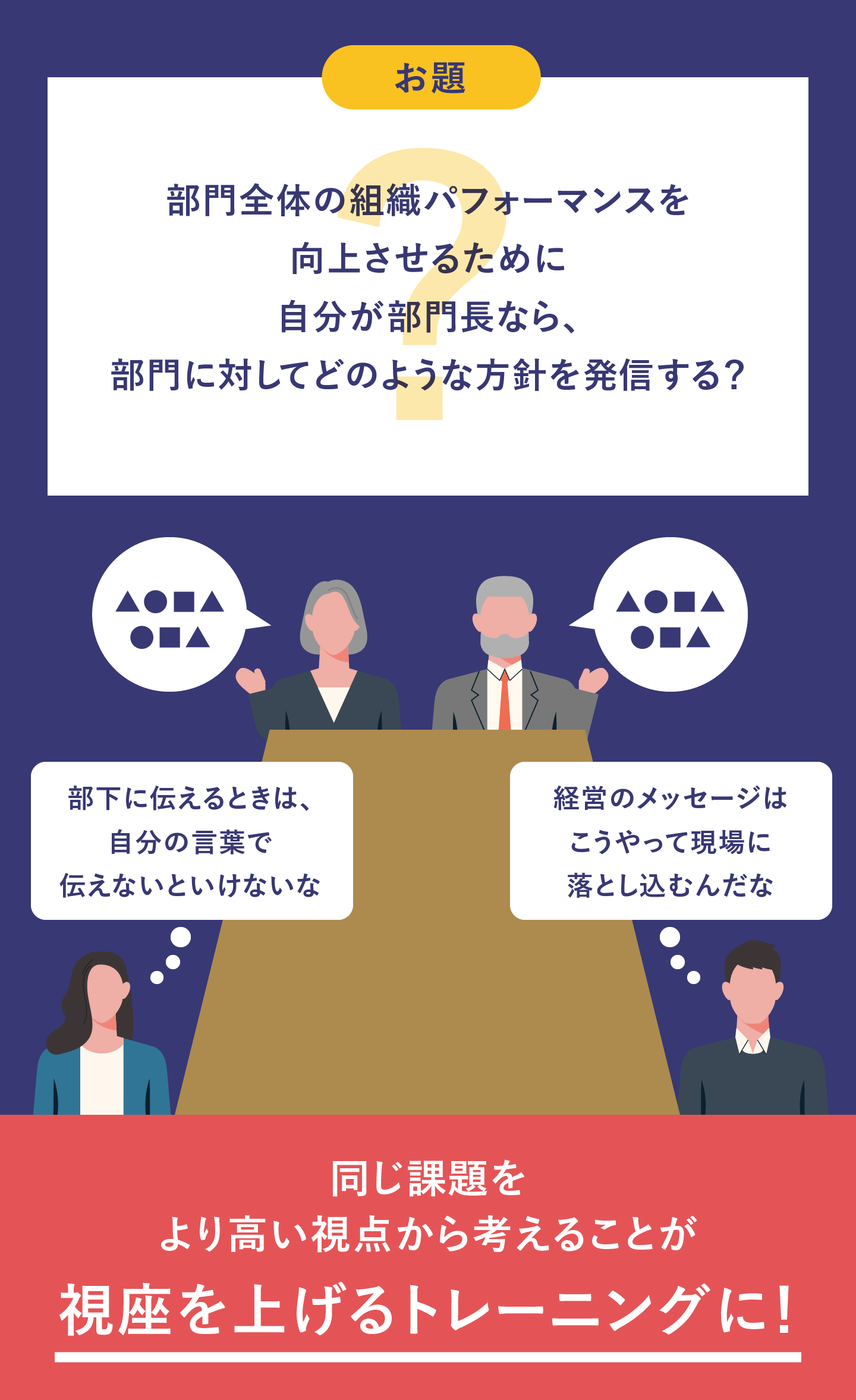

たとえば、部課長であれば部門長など上位階層のマネジャーと一緒に、グループワークを行う。そこで、「もし自分が部門長だったら、部門全体の組織パフォーマンスを向上させるために、部門の現状を踏まえ、どのような方針を発信すべきか」といった問いを立て、ともに考えてみると良い。

勘のいい読者は気づいたかもしれないが、これはミドルマネジャーがより高い層の目線を知るための練習である。部課長職の時点でこのような視点で考えていることは少ないため、経営に近い人々がどんな思考回路で戦略を考えているのかを目の当たりにする機会になるだろう。

大切なのは、ミドルマネジャーに方針の発信方法まで考えさせることだ。経営幹部の言葉を右から左に流すのではなく、戦略の本質を理解したうえで、いかに部下に響く形で発信するか。ワークショップはそれを実践的に学ぶ機会になるだろう。

ミドルマネジャーの成長には、より高い視点で組織を捉える力が不可欠だ。事業部長や役員は、その視点を育むための支援者として、1on1やワークショップを通じて彼らの成長を支えていく。それこそが、組織の持続的な成長への近道となるはずだ。

「昔はこうだった」が通用しない……マネジャー育成に異変

会社として育てるべき人材は、若い人ばかりではない。マネジャークラス、特にマネジャー歴が10年を超えるミドルマネジャーの成長度合いは、事業の成長に直結すると言ってもいいほどの影響力があるものだ。

このミドルマネジャーを育成するのは、さらに上長である部長、あるいは事業部長など経営幹部クラスとなる。ただし、この関係性での育成を考えるとき、上の世代と現在のミドルマネジャーでは、チームの環境が異なっていることは必ず念頭に置いておきたい。

昨今のミドルマネジャーの育成では二つの課題がある。その一つは、部下となる若手マネジャーおよびメンバー層の価値観が非常に多様になっていることだ。かつては、新卒一括採用で入社したプロパー社員が大半を占めており、同じ企業文化や価値観のもとで育った人々が部下となるのが一般的だった。しかし、今や中途採用で入ってきた部下も多く、共通言語となるような価値観やカルチャーがない状況でのマネージングを求められている。

もう一つの課題は、部下が携わる業務領域が、マネジャー自身の経験を超えていることだ。たとえば、ベテランマネジャーが、自身の専門外であるAI技術に精通した若手マネジャーを部下に持つケースだ。ここで、「私があなたくらいのころはこんな風にして成長できた」と伝えたとしても、本質的には何も伝わらない可能性が高い。

つまり、現代のミドルマネジャーは、その上の世代とも異なる前例のない環境下で、今までにないほど高い難易度のマネジメントを要求されているというわけだ。上司である経営幹部層がいくら自分の経験に基づく真摯なアドバイスをして、その通りにミドルマネジャーが実行したとしても、その試みは徒労に終わりかねない。だからこそ、従来とまったく違うアプローチが必要なのである。

数字の先にある「意味」を説明できるか?

ミドルマネジャーを育成するにあたって、まずはマインドセットを整えさせるところから始めるのがよい。繰り返すが、今までの経験が通用しないということを認識し、アンラーニングする機会を持たせることが重要だ。それは研修を受けさせるといったことだけではなく、多様な部下たちとの関わりの中で、気づいたタイミングで都度アンラーニングするように促したり、あるいは部下たちに対して、「彼らは多様な考え方を持っている」というマインドセットを常に持って関わっていくように意識させることが大切だ。

そうした心構えができたら、次はチームの力を引き出すための力を育てていこう。ミドルマネジャーとは、部長候補、あるいは経営幹部候補の人材だ。だが、それらの役職と違い、売上などの数値目標の達成に意識が向きがちで、「なぜ会社としてこれらの経営目標を達成する必要があるのか」という大局的な理由まで十分に理解できていないことも多い。そのため、部下から「会社はなぜこんな方針を掲げているんですか」「なぜ私はこの仕事をしないといけないんですか」といった質問に対して自分なりの答えが持てず、「社長がそう言っているから」などと他者の言葉を借りてしまう。

今まではそんなやり方でも部下はついてきてくれたかもしれない。だが、就社が当たり前だったころとは、会社と社員のパワーバランスは大きく異なっており、「口ごたえはいいからやれ」は通用せず、若手マネジャーやメンバーが会社にいる意味を見出せなければ、エンゲージメントの低下や離職を招きかねない。ミドルマネジャーは経営と現場をつなぐスピーカーの役割を持つ重要な結節点だと心得よう。

抽象度が高い経営メッセージを部署レベルに「翻訳」

ミドルマネジャーが経営の意図を理解し、それを部下に的確に伝えられるよう支援するのが、上司である経営幹部の役割だ。会社の方針やトップからのメッセージが発されたとき、たとえ社内で周知済みの内容であっても、1on1の場などでミドルマネジャーが正しく理解し、納得しているかを確認してみよう。その理解度に合わせて、ミドルマネジャーに対して上司からフィードバックを行い、「会社の方針はこうだから、こういう行動をとって、部下たちにはこういうことをしないといけない」という具体的な行動指針を自分の言葉で語れるようになるまで支援していく。

ただし、ミドルマネジャーの育成とは、彼らに経営方針を納得させることを指すわけではない。こうしたプロセスを経て、自分の考えを伝えられるようになり、部下を引きつけられるようになることこそが、ミドルマネジャーの成長の証と言える。上司はそのことを念頭に置き、彼らを支援していくべきだろう。

経営方針への理解を深めたとしてもミドルマネジャーは、部下に対してどんなメッセージを発すればよいのか悩むかもしれない。部長や役員クラスになれば、その影響力を考えて、どんな発言をすべきかまで社内の誰かがチェックするものだ。しかし、ミドルマネジャーの場合はそうもいかない。そこで重要となるのが、上司との1on1である。これは上司が「こう伝えろ」という場ではなく、ミドルマネジャーからどんなメッセージを伝えようとしているかを率直に聞き、それがきちんと伝わるかどうかを共に考え、フィードバックする場である。

経営層が伝えるメッセージは抽象度が高いため、部署レベルであれば、ある程度具体性が必要となる。経営層が現場に求めている期待を、ミドルマネジャーが理解して抽象から具体へと“翻訳”し、「経営方針はこうだから、この部署はこんな組織作りをして、これくらいの売上を出していこう」と成果目標ベースで部下に伝えられるようになるのがベストだ。ミドルマネジャーが適切なメッセージを発することができるように、2カ月に一度くらいのペースで構わないので、ぜひ直接の対話を行ってみてほしい。

経営幹部を巻き込み、高い視座を養う思考トレーニングを

経営の意図を理解し、部署の方針を決定する能力を、ミドルマネジャーに短期間で身につけさせることは容易ではない。そこで経営幹部は、以下のようなワークショップを実施し、より実践的な育成機会を作り出すのはいかがだろうか。

たとえば、部課長であれば部門長など上位階層のマネジャーと一緒に、グループワークを行う。そこで、「もし自分が部門長だったら、部門全体の組織パフォーマンスを向上させるために、部門の現状を踏まえ、どのような方針を発信すべきか」といった問いを立て、ともに考えてみると良い。

勘のいい読者は気づいたかもしれないが、これはミドルマネジャーがより高い層の目線を知るための練習である。部課長職の時点でこのような視点で考えていることは少ないため、経営に近い人々がどんな思考回路で戦略を考えているのかを目の当たりにする機会になるだろう。

大切なのは、ミドルマネジャーに方針の発信方法まで考えさせることだ。経営幹部の言葉を右から左に流すのではなく、戦略の本質を理解したうえで、いかに部下に響く形で発信するか。ワークショップはそれを実践的に学ぶ機会になるだろう。

ミドルマネジャーの成長には、より高い視点で組織を捉える力が不可欠だ。事業部長や役員は、その視点を育むための支援者として、1on1やワークショップを通じて彼らの成長を支えていく。それこそが、組織の持続的な成長への近道となるはずだ。

.webp)

.webp)