人事のAI導入はどう進める? 人事のAI活用視界

人事のAI活用、どこから手をつければいいのか——。人事図書館が各社の事例を整理したところ、効果が出やすい四つの領域が浮かび上がりました。今回は、その領域ごとに実際の成功事例を紹介します。各社が実践している手法から、あなたの会社に合った始め方がきっと見つかるはず!?

AI導入で効果が出ている領域

前回の記事では人事のAI活用での成功例と失敗例を見ていきました。では実際に人事でAIを活用する場合、どのような領域に取り組むと効果が出やすいのでしょうか?

様々なデータから多領域にわたって人事でAIが活用されている様子が見て取れるのですが、実際にどのような取り組みをして、どんな効果があがったのか公開されている情報はまだまだ多いとは言えません。人事図書館内でも多くのAI活用事例を聞いていますが、「正直効果が出ていると言えるほどは……」という声もよく聞かれます。

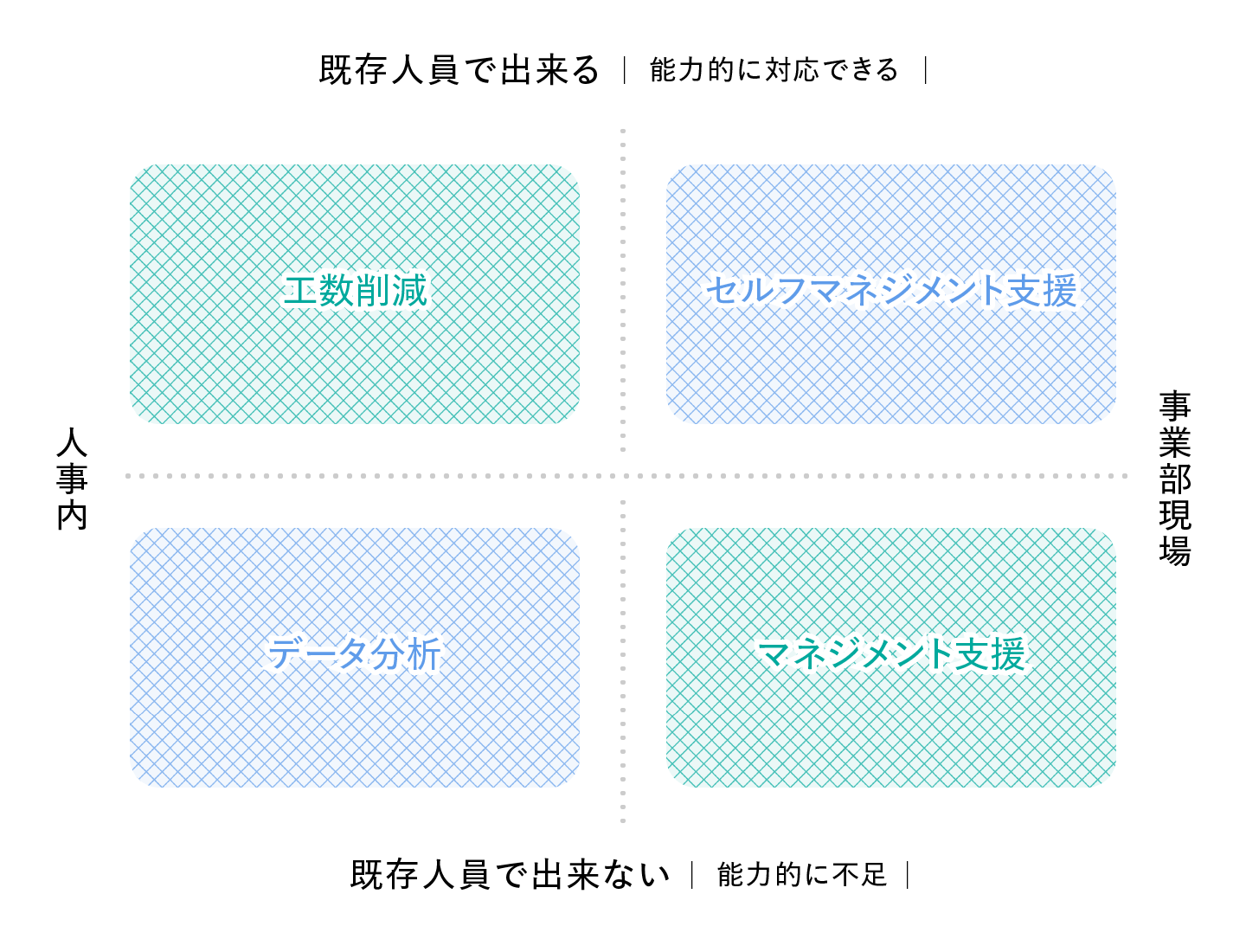

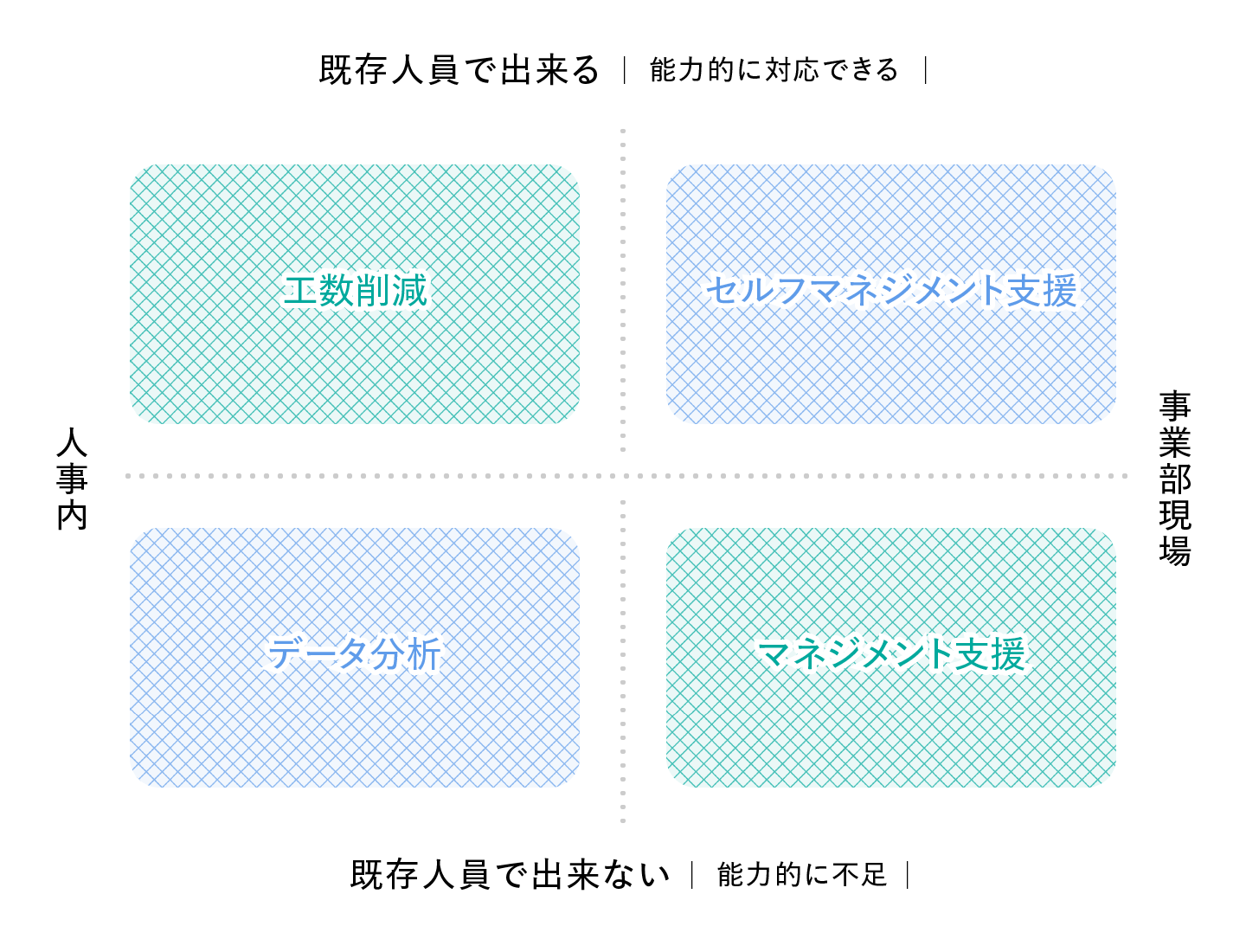

実際に効果を出している人事がどの領域に取り組んでいるのか、これまで伺ってきたものを整理すると、大きく以下の4領域に整理できます。

①人事工数の削減:既存人員で出来る人事内の業務

採用における候補者検索、スカウト文面作成、送信、面談予定の調整や、社内向け説明文書、研修・イベント等の投影スライド作成、人事制度設計、研修設計、就業規則の見直し、社員からの各種問合せ対応など既存の人員でも対応出来る業務に関して、大幅に工数を削減する使い方です。特徴としては業務プロセス、手順の言語化がしやすく、AIを活用した場合に期待通りのアウトプットになっているかの品質確認もしやすい領域となります。

代表的かつ簡易に実現できるものにNotebookLM(Googleの情報編集ツール)の活用などがあります。就業規則や人事制度などをWordやスライドのまま格納しておけば、格納されている情報のみを読み取ってAIが様々な質問に回答してくれます。実際に活用している会社では準備時間は10-30分で設定が終わる手軽さと、すぐに使える利便性の高さ、そして問合せ等の工数削減効果の大きさに人事のみならず全社的な活用へつながるなど、非常に重宝されています。

②データ分析:既存人員で出来ない人事内の業務

人事は組織診断やエンゲージメントサーベイ、ストレスチェック、アンケートの集計など様々なデータ分析を行います。各種サービスやアンケートサイトなどで分析してもらえる事も増えていますし、外部のコンサルタントがついている場合には分析まで実施してもらえる体制をとれるケースもあります。多くの人事は「お金をかけてまでは……」と感じつつ、自社内でどう分析したらいいか分からないため外部の力を借りて来ていたのですが、今ではAIがデータ分析を相当程度実行してくれるようになっています。

代表的な使い方として結果ローデータのcsvやExcelをChatGPTやGemini等に読み込ませ、合計数値や分布をグラフ化する、相関係数の一覧を作成する、因子分析の結果をアウトプットするなどが手軽に、かつ精緻に行えるようになっています。また、正しくデータを読み込めていれば分析レポートを作成し、特徴や課題、打ち手に至るまで全部署、課単位でアウトプットすることも可能です。このように外部人材に頼る必要のあった業務を社内で実行できるようになり、コスト削減と分析品質を同時に実現しているケースが多くあります。

③セルフマネジメント支援:既存人員で出来る事業部・現場の業務

各自のキャリアデザイン、能力開発・スキル習得などは重要性が高いと思われているものの、丁寧に扱えていない代表的な領域でもあります。また、業務内容や仕事の進捗の入力や業務課題の整理など、必ずしも一つ一つの難度が高い訳ではないのですが、時間が取りきれずに進められていない領域でもあります。

例えばSlackやTeamsなどの会話ログ、ZoomやGoogle meetなどのビデオ会議ツールのログ、エンジニアであればGitHubなどから各自の業務内容を収集し、日報、週報、月報のような形で整理し、本人に対して適切な課題設定を促したり、上長への共有を進めるなど、振り返り・報告の手間を大きく削減する事例が出てきています。各個人が業務に集中しながら、セルフマネジメントをAIが大きくサポートしてくれる形式です。

④マネジメント支援:既存人員で出来ない事業部・現場の業務

評価や1on1、キャリア面談や目標設定などマネジメントが取り組むタスクは非常に沢山あります。また、ほとんどすべてのマネジメント業務が非常にコンセプチュアルです。会社からの期待、本人の等級・グレード、基本的な職種役割、本人の価値観、特性、スキルなどに加え、外部環境、これからの環境変化など非常に多くの変数を扱うことは困難を伴います。研修などを行ってもその扱い方に上司によるバラつきが出てしまうため、人事では「バラつきは仕方がない」とある種の諦めを伴っていた領域です。

これらのマネジメントタスクを分解し、ChatGPTやGemini等に様々な情報を入力することで、今まで「筋の良いマネジャー」しかできなかった良質なマネジメントをほぼすべての社員に届けることができるようになっています。またその結果、社員のコミットメントが高まったり、評価の納得感が高まるなどの成果につながっています。それだけでなくマネジメント側の工数が大きく削減されるケースも多く、一石二鳥、三鳥となる施策になっています。

AI活用の基本手順

今回あげた領域は記事執筆時点2025年夏の状況において成果のあがりやすい領域となっています。今後もAIの進化発展は続いていくため、1年、2年もすればまた様相は異なっていくでしょう。それを前提に、現時点でAI活用をするための基本的な手順として私は以下の進め方が有効ではないかと考えています。

❶ 今まで諦めていたことも含めて、人事の「本当はこうしたい」という問題意識を列挙する

❷ 列挙したものを4象限に分類する

❸ 事業や組織への影響・インパクトの大きいテーマを選定する

❹ AI活用で効果を出すスモールステップを策定する

❺ 効果を出した事例を社内で展開・周知し、適用範囲を拡大する

前回の記事でもあげたように、AIの活用をスタートにせず、問題意識から始めることが重要です。「マネジメントの質を揃える」など今まで諦めてしまっていたこと、無理だと思っていた理想がAIの活用によって部分的に実現できるようになってきています。ぜひ「本当はこうしたい」という思いを改めて置き直し、AIの活用を推進していただければと思います。

次回からは個社における具体的なAI活用事例を紹介していきます。

◆次回は10月17日(金)公開予定です

AI導入で効果が出ている領域

前回の記事では人事のAI活用での成功例と失敗例を見ていきました。では実際に人事でAIを活用する場合、どのような領域に取り組むと効果が出やすいのでしょうか?

様々なデータから多領域にわたって人事でAIが活用されている様子が見て取れるのですが、実際にどのような取り組みをして、どんな効果があがったのか公開されている情報はまだまだ多いとは言えません。人事図書館内でも多くのAI活用事例を聞いていますが、「正直効果が出ていると言えるほどは……」という声もよく聞かれます。

実際に効果を出している人事がどの領域に取り組んでいるのか、これまで伺ってきたものを整理すると、大きく以下の4領域に整理できます。

①人事工数の削減:既存人員で出来る人事内の業務

採用における候補者検索、スカウト文面作成、送信、面談予定の調整や、社内向け説明文書、研修・イベント等の投影スライド作成、人事制度設計、研修設計、就業規則の見直し、社員からの各種問合せ対応など既存の人員でも対応出来る業務に関して、大幅に工数を削減する使い方です。特徴としては業務プロセス、手順の言語化がしやすく、AIを活用した場合に期待通りのアウトプットになっているかの品質確認もしやすい領域となります。

代表的かつ簡易に実現できるものにNotebookLM(Googleの情報編集ツール)の活用などがあります。就業規則や人事制度などをWordやスライドのまま格納しておけば、格納されている情報のみを読み取ってAIが様々な質問に回答してくれます。実際に活用している会社では準備時間は10-30分で設定が終わる手軽さと、すぐに使える利便性の高さ、そして問合せ等の工数削減効果の大きさに人事のみならず全社的な活用へつながるなど、非常に重宝されています。

②データ分析:既存人員で出来ない人事内の業務

人事は組織診断やエンゲージメントサーベイ、ストレスチェック、アンケートの集計など様々なデータ分析を行います。各種サービスやアンケートサイトなどで分析してもらえる事も増えていますし、外部のコンサルタントがついている場合には分析まで実施してもらえる体制をとれるケースもあります。多くの人事は「お金をかけてまでは……」と感じつつ、自社内でどう分析したらいいか分からないため外部の力を借りて来ていたのですが、今ではAIがデータ分析を相当程度実行してくれるようになっています。

代表的な使い方として結果ローデータのcsvやExcelをChatGPTやGemini等に読み込ませ、合計数値や分布をグラフ化する、相関係数の一覧を作成する、因子分析の結果をアウトプットするなどが手軽に、かつ精緻に行えるようになっています。また、正しくデータを読み込めていれば分析レポートを作成し、特徴や課題、打ち手に至るまで全部署、課単位でアウトプットすることも可能です。このように外部人材に頼る必要のあった業務を社内で実行できるようになり、コスト削減と分析品質を同時に実現しているケースが多くあります。

③セルフマネジメント支援:既存人員で出来る事業部・現場の業務

各自のキャリアデザイン、能力開発・スキル習得などは重要性が高いと思われているものの、丁寧に扱えていない代表的な領域でもあります。また、業務内容や仕事の進捗の入力や業務課題の整理など、必ずしも一つ一つの難度が高い訳ではないのですが、時間が取りきれずに進められていない領域でもあります。

例えばSlackやTeamsなどの会話ログ、ZoomやGoogle meetなどのビデオ会議ツールのログ、エンジニアであればGitHubなどから各自の業務内容を収集し、日報、週報、月報のような形で整理し、本人に対して適切な課題設定を促したり、上長への共有を進めるなど、振り返り・報告の手間を大きく削減する事例が出てきています。各個人が業務に集中しながら、セルフマネジメントをAIが大きくサポートしてくれる形式です。

④マネジメント支援:既存人員で出来ない事業部・現場の業務

評価や1on1、キャリア面談や目標設定などマネジメントが取り組むタスクは非常に沢山あります。また、ほとんどすべてのマネジメント業務が非常にコンセプチュアルです。会社からの期待、本人の等級・グレード、基本的な職種役割、本人の価値観、特性、スキルなどに加え、外部環境、これからの環境変化など非常に多くの変数を扱うことは困難を伴います。研修などを行ってもその扱い方に上司によるバラつきが出てしまうため、人事では「バラつきは仕方がない」とある種の諦めを伴っていた領域です。

これらのマネジメントタスクを分解し、ChatGPTやGemini等に様々な情報を入力することで、今まで「筋の良いマネジャー」しかできなかった良質なマネジメントをほぼすべての社員に届けることができるようになっています。またその結果、社員のコミットメントが高まったり、評価の納得感が高まるなどの成果につながっています。それだけでなくマネジメント側の工数が大きく削減されるケースも多く、一石二鳥、三鳥となる施策になっています。

AI活用の基本手順

今回あげた領域は記事執筆時点2025年夏の状況において成果のあがりやすい領域となっています。今後もAIの進化発展は続いていくため、1年、2年もすればまた様相は異なっていくでしょう。それを前提に、現時点でAI活用をするための基本的な手順として私は以下の進め方が有効ではないかと考えています。

❶ 今まで諦めていたことも含めて、人事の「本当はこうしたい」という問題意識を列挙する

❷ 列挙したものを4象限に分類する

❸ 事業や組織への影響・インパクトの大きいテーマを選定する

❹ AI活用で効果を出すスモールステップを策定する

❺ 効果を出した事例を社内で展開・周知し、適用範囲を拡大する

前回の記事でもあげたように、AIの活用をスタートにせず、問題意識から始めることが重要です。「マネジメントの質を揃える」など今まで諦めてしまっていたこと、無理だと思っていた理想がAIの活用によって部分的に実現できるようになってきています。ぜひ「本当はこうしたい」という思いを改めて置き直し、AIの活用を推進していただければと思います。

次回からは個社における具体的なAI活用事例を紹介していきます。

◆次回は10月17日(金)公開予定です