シェアド・リーダーシップとは?導入メリット・成功事例・実践方法を徹底解説【2025年最新版】

会議や組織運営において、「リーダーがすべてを決める」時代は過去のものになりつつあります。変化が早く、複雑な課題に直面する今の時代には、一人の力ではなく、多様なメンバーの力を引き出す「シェアド・リーダーシップ」が注目されています。

本記事では、シェアド・リーダーシップを実践する際のポイントやリスク、そして現場ですぐに役立つ具体的な手法をまとめました。

シェアド・リーダーシップとは?

シェアド・リーダーシップの定義

近年注目される「シェアド・リーダーシップ(Shared Leadership)」は、従来のリーダーシップ像とは大きく異なります。

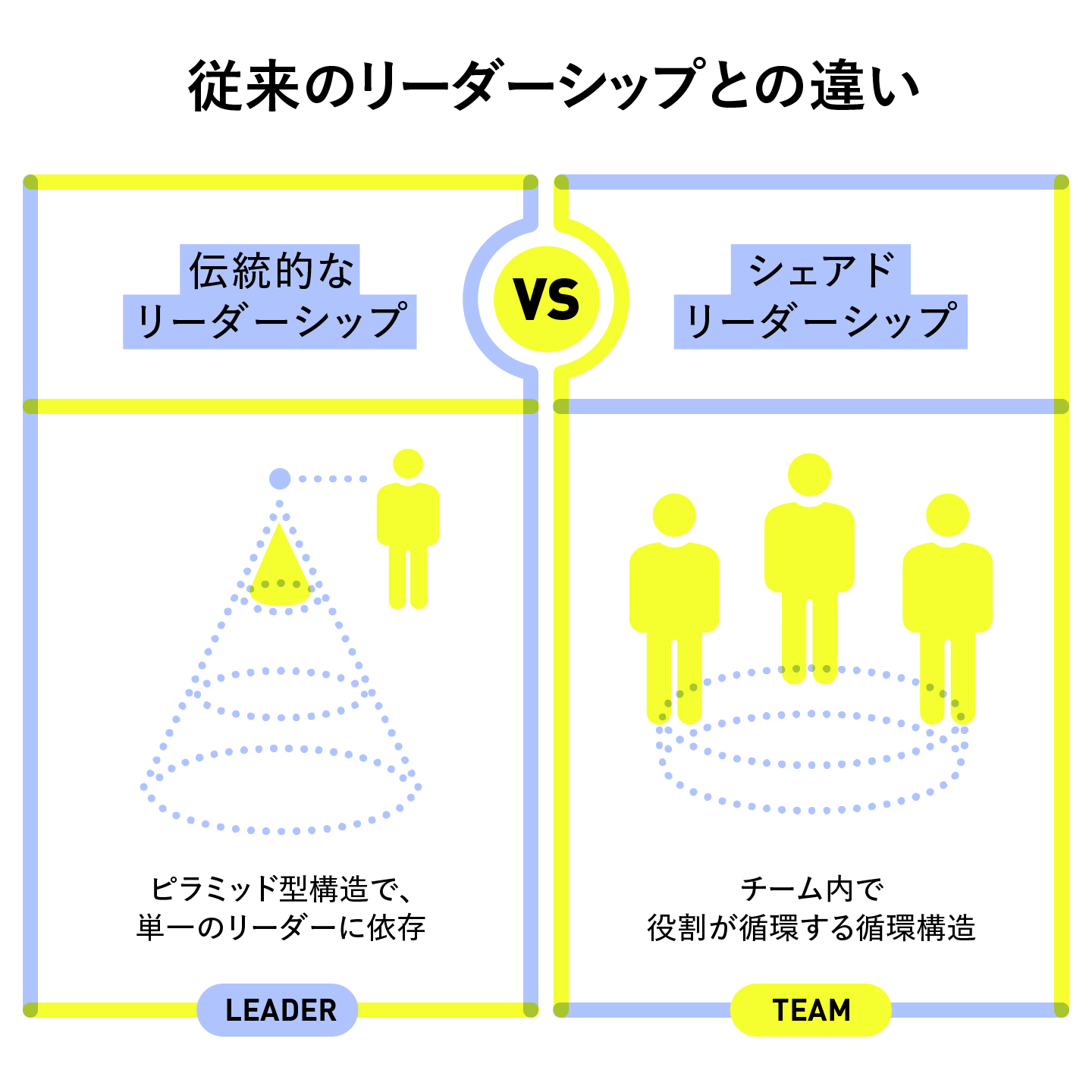

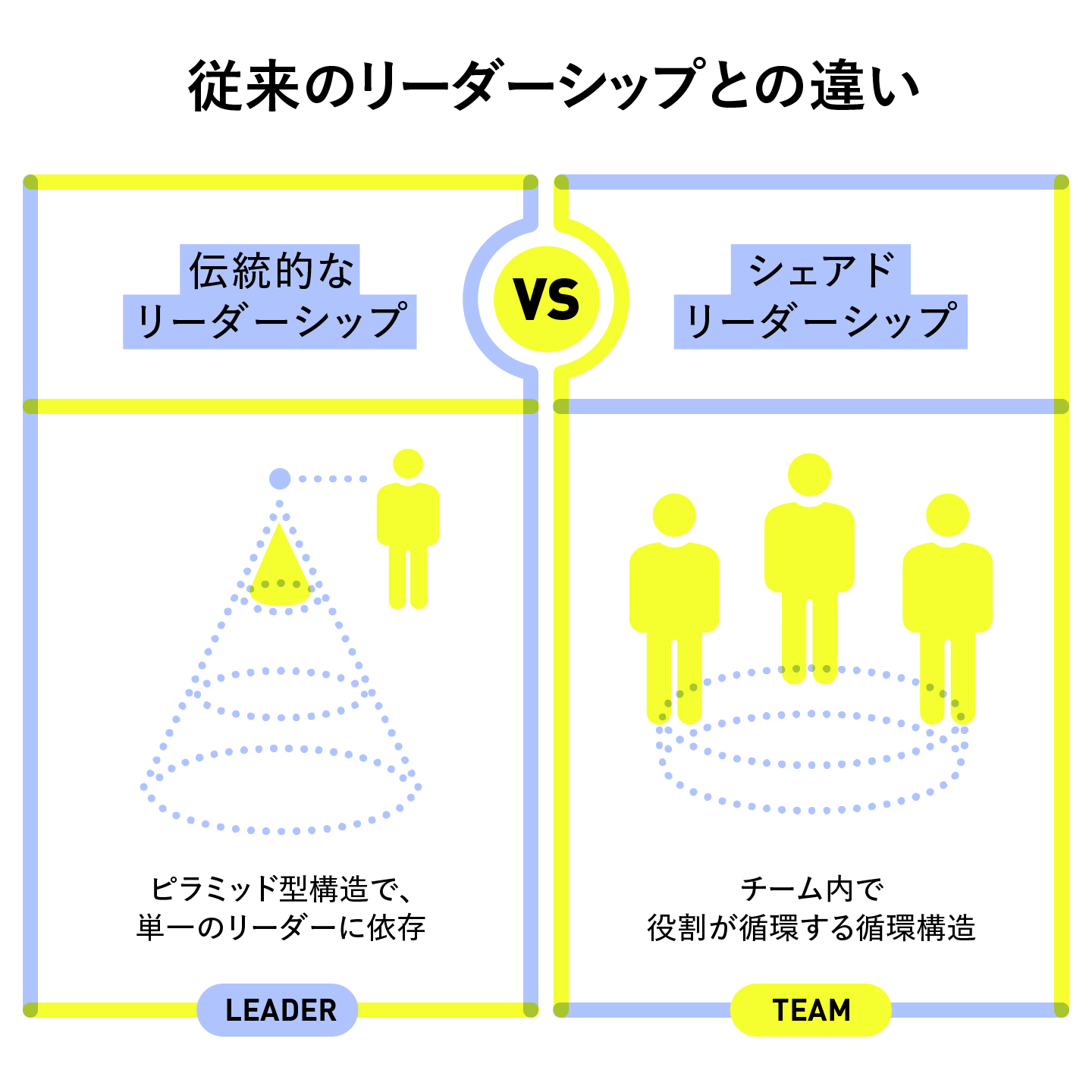

従来型はピラミッドの頂点に一人のリーダーが立ち、その人物の判断や資質に組織の成否が大きく左右されてきました。課長やプロジェクトリーダーといったマネジメント層の能力を分析し、部下の成果やモチベーションと結びつける研究が中心でした。

一方、シェアド・リーダーシップは「リーダーは一人」という固定観念を前提としません。

役職者だけでなく、チームの誰もが状況に応じてリーダー役を担うことを前提にしています。専門性や経験を持つメンバーがその時々で主導し、他の人はフォロワーとして支える。そしてまた別の場面では役割が入れ替わります。チームの中でリーダーシップが循環するスタイルです。

従来型が「ピラミッド型の固定リーダー」だとすれば、シェアド・リーダーシップは「循環型のリーダーシップ」といえます。

研究上は「個人間で相互に影響力が分有され、互いに目標達成へ導き合う動的プロセス」と定義されています。

シェアド・リーダーシップの特徴

① リーダーシップの循環性

シェアド・リーダーシップでは、リーダー役が一人に固定されるのではなく、状況や課題に応じてチーム内を循環します。ある場面では専門知識を持つ人がリーダーとなり、別の場面では他のメンバーが前に立つ。リーダーとフォロワーが入れ替わる流動的な仕組みこそ、シェアド・リーダーシップの基本です。

この仕組みにより、一人の視点に偏らず、多様な知識や経験が意思決定に反映され、柔軟でしなやかな組織運営が可能になります。

② それぞれのメンバーが強みを発揮できる

万能型のリーダーを前提としないため、苦手な領域は他のメンバーに任せ、自分の得意分野でリーダーシップを発揮することができます。無理に弱点を克服するよりも、各自が持ち味を活かすことで、結果的にチーム全体の成果が高まります。

「得意を活かし合う関係」が築かれると、メンバーのモチベーションや自己効力感も高まり、参画意識の強いチーム文化へと発展します。

注目される背景

現代のビジネス環境は「VUCA」と呼ばれる複雑性と不確実性に満ちています。さらに、知識集約型の仕事が増え、アジャイル開発や部門・組織の垣根を越えた協働が広がる中で、職場を取り巻く状況はかつてなく混沌としています。

こうした時代を、一人のリーダーの才覚や経験だけで乗り切るのは困難です。なぜなら、どれほど優れた人物であっても、環境や組織の全体像を完全に把握することは不可能だからです。加えて、新しい解決策やイノベーションに必要な知識や情報を一人で独占することも現実的ではありません。

そのため、公式なリーダー的立場にある人だけでなく、他のメンバーも自分の持つ情報やスキル、経験を場面ごとに持ち寄り、影響力を発揮することが求められます。つまり、リーダーシップを分かち合いながら進めるスタイルが、現代の職場において重要性を増してきているということです。

従来型のリーダーシップとの違い

従来型のリーダーシップとの違いを見ていきましょう。

つまり、固定的なリーダーに依存するのではなく、メンバー全員が必要に応じてリーダーシップを発揮する点が、最大の違いです。

シェアド・リーダーシップ導入のメリット

シェアド・リーダーシップを取り入れると、職場には次のような良い効果が期待できます。

📌 エンパワーメントや満足が高まり、内発的動機づけも高まりやすい

従来型の職場では「上司からの指示を待つ → 言われたことをこなす」だけになりがちです。しかしシェアド・リーダーシップでは、メンバーが自分の判断で目標や行動を選べるため、「自分は役に立っている」という自己効力感、「自分で決めて進めている」という実感が得られ、態度面(満足・参画意識)の改善を通じて自ら挑戦する意欲が高まりやすくなります。

📌 職務満足度の向上

シェアド・リーダーシップの職場では、誰もが小さなリーダー経験を積むことができます。例えば、得意な分野を任されたエンジニアが技術面で主導権を握る、若手社員が会議で意思決定をリードするといった場面です。

一人ひとりが「自分の強みを活かしてチームを動かせた」という実感を得ることで、成長実感や誇りが育ちます。その結果、仕事への愛着が増し、定着率の改善や離職防止にもつながります。

📌 組織への参画意識が強まる

「自分もチームに貢献できている」という実感があると、メンバーは会社や組織に対しても強い愛着を持ちます。これは単なる「やる気」ではなく、責任感や当事者意識として現れます。結果的に、困難な局面でも踏ん張れる組織力につながります。

📌 組織レベルのメリット

①意思決定が速くなる

専門知識を持つ人がその場で判断できるため、上司の承認待ちで止まることが減る。

②判断の質が上がる

情報や専門知識が分散している現代では、一人のリーダーより多様な知を活かす方が精度が高い。

③イノベーションが生まれやすい

主体的に動く人が増えることで、自然に新しいアイデアが出やすい環境が育つ。

④次世代リーダーの育成

若手や中堅が実際にリーダー役を担う機会が増えることで、計画的に人材を育てられる。

このように、シェアド・リーダーシップは、個人のモチベーションや満足度を高めると同時に、組織全体のパフォーマンスやイノベーション力を押し上げます。結果として「働く人にとっても、組織にとってもプラスになる仕組み」と言えます。

シェアド・リーダーシップが効果的な場面

シェアド・リーダーシップが特に力を発揮するのは、次のような特徴を持つ仕事や状況です。

①目標やプロセスが明確ではなく、不確実性が高い環境

例:ゴールまでの道筋がはっきりしない新規事業や、変化の速い市場でのプロジェクト。

②創造性や新しい価値を生み出すことが成果につながる仕事

例:既存の手順に従うだけでは成果が出にくく、アイデアや試行錯誤が求められる領域。

③環境変化に素早く対応する必要がある状況

例:顧客ニーズが変わりやすいサービス業や、技術革新のスピードが早い業界。

④メンバーの専門性が高く、リーダー一人では全体を把握しきれない場合

例:研究、開発、マーケティングなど、多様な専門知識が絡み合うチーム。

要するに、「変化が激しく、正解が一つに定まらない仕事」や「複数の専門性を組み合わせる必要がある場面」こそ、シェアド・リーダーシップが最も活きる舞台です。逆に、あらかじめ決められた手順に従えば成果が出る仕事では、そのメリットは限定的です。

こうした条件を満たす代表例としては、ゲームソフトの開発、研究開発プロジェクト、新規事業の立ち上げ、複雑な顧客課題を扱うコンサルティング案件などが挙げられます。

シェアド・リーダーシップに関するよくある誤解とリスク

シェアド・リーダーシップは正しく理解すれば大きな効果を生みますが、誤解されたまま導入すると逆に混乱を招くことがあります。代表的な誤解と、そこから起こりうる問題を整理します。

✖︎誤解1:リーダーシップは権限がある人だけのもの

多くの人は「リーダーシップ=上司の仕事」と考えがちです。上司自身も「自分だけがリーダーシップを発揮すべき」と思っていることがあります。

⭕️正しい理解:リーダーシップとは「役職や権限の有無」によって限定されるものではありません。チームの目標に向けて他者に影響を与える行動すべてがリーダーシップです。たとえば新人が会議で新しい提案をしたり、現場のスタッフが改善のきっかけをつくったりするのも立派なリーダーシップです。権限者だけが発揮できるものと考えるのは誤解であり、むしろ「誰もが担える役割」として理解することが重要です。

✖︎誤解2:全員がリーダーシップを発揮すると混乱する

「みんなが勝手にリーダー役をやったらバラバラになるのでは?」と思われがちです。

⭕️正しい理解:シェアド・リーダーシップは「好き勝手に動く」ことではありません。チームの目的やルールを共有したうえで、状況に応じて一番ふさわしい人が主導する仕組みです。混乱が起こるのは「リーダーが多いから」ではなく、多くの場合「目的や役割が共有されていないから」です。全員が方針を理解していれば、一人に依存するよりスピーディーで柔軟な対応が可能になります。

✖︎誤解3:リーダーシップは特別な才能を持つ人しかできない

「圧倒的なパフォーマンスや、カリスマ性がある人だけがリーダーになれる」と思う人は少なくありません。

⭕️正しい理解:リーダーシップは特別な資質ではなく、自分の強みを活かして発揮できるものです。日常的な提案や同僚のサポートといった小さな行動も、チームに影響を与える大切なリーダーシップです。研究でも「自分の強みを活かす形」でのリーダーシップが効果的だと報告されています。つまり、誰にでもリーダーシップを発揮できるチャンスはあるということです。

✖︎誤解4:シェアド・リーダーシップはただの役割分担にすぎない

シェアド・リーダーシップは、強みを活かしてリーダーシップを発揮する仕組みですが、「進行役はAさん、記録はBさん」といったような役割分担と同じだと考えられがちです。

⭕️正しい理解

役割分担はタスクを「固定的に」割り当てる仕組みです。対してシェアド・リーダーシップは、リーダーシップという「影響力」をチームの中で状況に応じて「循環」させる仕組みです。たとえば、アイデア出しの場面では発想力のある人が中心となり、実行段階では経験豊富な人が主導します。

このようにリーダーの役割が動的に移り変わることで、チーム全体の力を最大限に引き出すことができます。つまり、シェアド・リーダーシップは「誰がどのタスクをやるか」ではなく、「いま誰がリーダーシップを発揮するのが最適か」に焦点を当てた仕組みなのです。

シェアド・リーダーシップのリスクと注意点

シェアド・リーダーシップは、その場で最も適した人が主導し、他のメンバーが支えることで機能します。ところが、主導を担う人が周囲に受け入れられず、フォロワーシップが働かないと、この仕組みは回りません。リーダーシップは受容されて初めて力を持つため、信頼関係と役割の受け入れが前提です。

運用面の典型的なリスクは、責任の拡散と役割の曖昧化です。これを防ぐには、RACIで各意思決定にA=Accountable(最終責任者)を必ず1名に定め、R=Responsible(実行責任者)と明確に区別します。さらに、エスカレーション経路を事前に文書化し、「誰が・どこまで決めてよいか」という権限境界をタスクごとに一行で定義しておくと混乱を避けられます。

また、多様性を認めない職場では、誰かがリーダーシップを発揮しても受け入れられにくく、制度が形骸化しがちです。したがって、多様性の尊重と心理的安全性の醸成を先に整えることが、共有型の土台づくりになります。

シェアド・リーダーシップを成功させる五つのポイント

シェアド・リーダーシップで大切なのは、リーダーシップが状況に応じて自然に循環し、必要なときに最適な人が前に出られる仕組みを整えることです。

そのために欠かせないのが次の五つです。

☑️ ゴールを明確にする

会社の経営方針やミッション・ビジョン・バリューといった価値観や、「どこに向かうのか」というゴールが共有されていないと、リーダーシップの判断がブレてしまうため、チームが迷子になります。「何を達成するのか」「どんな状態になれば完了か」を全員で確認しましょう。山登りでいえば、まず「どの山の頂上を目指すのか」をはっきりさせることにあたります。

☑️ 情報をオープンにする

リーダーシップを循環させるためには、誰もが同じ情報にアクセスできることが前提です。

議事録やタスクの進捗、意思決定の理由を共有しておくことで、「一部の人しか知らない」状態を防ぎます。透明性があると安心して判断でき、余計な疑念や不安も減ります。

☑️ 役割と権限を整理する

「誰がどこまで決めてよいか」を曖昧にしたままでは混乱のもとです。

たとえば「企画の内容はAさん」「予算の調整はBさん」「最終判断はCさん」といった具合に、権限の範囲をあらかじめ明確にしておきましょう。これにより、メンバーが安心して主導権をとれるようになります。

☑️ 心理的安全性を確保する

シェアド・リーダーシップは「安心して意見が言える場」があってこそ機能します。反対意見や失敗も歓迎される雰囲気があれば、メンバーは臆せず行動できます。逆に「否定されるかもしれない」と思えば誰も前に出なくなり、形骸化してしまいます。

☑️ 意思決定のルールを決める

リーダーシップが循環する場面では、「どう決めるか」のルールが重要です。「全員一致でなければ進めない」とすると停滞します。代わりに「大きな反対がなければ進める」(同意制)、「関係者に一度相談してから決める」といった方式を明示すると、スピードと納得感のバランスがとれます。

これら五つが揃うと、メンバー全員が強みを発揮し、リーダーシップが循環する、しなやかで強いチームへと生まれ変わります。

現場での導入例

従来のリーダーシップでは、課長やリーダーなど特定の人が常に指揮をとります。一方で、シェアド・リーダーシップは「状況に応じてリーダーが入れ替わる」のが大きな違いです。

リーダーは固定ではなく、必要な場面で最も力を発揮できる人にバトンが渡ります。具体例を見てみましょう。

🔴商品開発のプロジェクト

従来型

企画から販売まで、プロジェクトリーダーがすべて主導。

シェアド型

アイデア出しは企画担当 → 試作は技術担当 → 販売は営業担当、と場面ごとに主導が循環。

🟠営業チームでの大口案件

従来型

担当営業が提案から契約、導入支援まで一貫して仕切る。

シェアド型

提案書づくりは資料作成が得意な人 → 価格交渉はベテラン営業 → 導入支援はサポート担当、と役割が移っていく。

🔵会議や打ち合わせ

従来型

議長や上司が進行し、他の人は意見を出すだけ。

シェアド型

「進行役」「時間管理」「意見をまとめる」「反対意見をあえて出す」などを毎回ローテーションし、全員が場を回す役割を担う。

違いのポイント

従来型が「ピラミッド型」でリーダーに権限が集中するのに対し、シェアド・リーダーシップは「循環型」で状況に応じて役割が動きます。これにより、一人の力ではなくチーム全体の知恵と専門性を活かせるのです。

シェアド・リーダーシップの効果測定

シェアド・リーダーシップを定着させるには、結果だけでなく行動も含めて評価する仕組みが欠かせません。単なる結果主義ではなく、リーダーシップがチーム全体で循環する文化を育てることが目的です。

1. 成果KPI(アウトプットの質を測る)

成果KPIは「チーム全体の意思決定力や成果が高まったか」を示す指標です。チームとしての意思決定や活動が、実際に成果につながっているかを確認します。

意思決定の速さ(リードタイム):結論が出るまでにどれだけ時間がかかるか。

やり直しの少なさ(リワーク率):判断が正しく、後戻りが少ないか。

顧客価値の向上(満足度・NPSなど):顧客や利用者に価値を届けられているか。

イノベーション件数:新しい提案や仕組みがどれだけ生まれているか。

プロジェクト成功率:プロジェクト全体が計画通り成果を出せているか。

2. 健全性KPI(チームの状態を測る)

成果が出ていても、土台が不健全だと長続きしません。健全性KPIは 「チームが継続的に力を発揮できる土壌が整っているか」を確認する指標です。

エンゲージメント:メンバーが主体的に参画できているか。

心理的安全性:安心して意見や挑戦を口にできる雰囲気があるか。

離職率や異動率:チームに人が定着しているか。

会議の生産性:会議の時間が有効に使われているか。

3. 行動評価(リーダーシップの発揮を測る)

行動評価は難しい部分もありますが、「誰が言ったか」ではなく、「どの行動が価値を生んだか」を見える化することが重要です。

影響力の発揮:提案や行動がチームにポジティブな影響を与えているか。

支援行動:仲間を助けたり、知識をシェアしたりしているか。

越境協働:部署や専門を超えて協力できているか。

意思決定ログへの貢献:判断を記録し、透明性を高めているか。

シェアド・リーダーシップは、行動面もあわせて評価することで、メンバー全員が「自分もリーダーシップを発揮できる」と感じられ、組織全体の成長につながります。

よくある失敗と回避策

シェアド・リーダーシップを導入する際には、いくつか陥りがちな落とし穴があります。

代表的な失敗例と、その回避策をまとめました。

🙅♀️責任の拡散

「みんなで決める」雰囲気のまま進めると、誰が最終責任を負うのか分からなくなります。

回避策:RACI(責任分担表)を使って、最終責任者(A)を明確にする。

🙅♀️「全員合意」信仰

全員一致を前提にすると、意思決定が遅れたり停滞したりします。

回避策:Consent方式(重大な反対がなければ進める)やアドバイス・プロセスを導入する。

🙅♀️声の大きい人の私物化

発言力の強い人が主導権を握り続けると、リーダーシップが偏ってしまいます。

回避策:ロール(役割)の交代制を導入し、ファシリテーターを設置してバランスを取る。

🙅♀️情報の非対称

一部の人だけが情報を持つと、不公平感や判断の質の低下につながります。

回避策:意思決定ログやダッシュボードを標準化し、透明性を確保する。

🙅♀️評価が肩書き依存

「肩書きがある人の発言=価値がある」と見なされると、役職のない人の貢献が埋もれます。

回避策:役割ベースの評価や、影響を可視化するログを活用して補正する。

🙅♀️トップの矛盾

経営者や上司が「権限移譲」と言いつつ、実際は差し戻しを繰り返すと、現場は混乱します。

回避策:委譲の範囲を文書化し、例外が発生した場合は必ず記録する。

すぐ使えるテンプレ&よくあるFAQ

最後に、実践を後押しするテンプレートとFAQを紹介します。

① 権限委譲マトリクス(RACI+委譲レベル)例

タスクごとに「誰が責任者か」「誰が承認者か」「誰に共有すべきか」を明確にし、意思決定のレベルを段階化して整理する表です。責任の所在をはっきりさせ、混乱や曖昧さを防ぐことができます。

※ 委譲レベルは「0:決定権なし」〜「3:自律決定」など段階化するとわかりやすいです。

② アドバイス・プロセス運用ガイド(フロー例)

意思決定を進める際に「誰に相談し、どのタイミングで決定し、どのように共有するか」を定めた手順です。相談と決定のバランスを取り、スピードと納得感を両立させる仕組みです。

1.申請:意思決定をしたいメンバーが提案を起案する

👇

2.相談:影響を受ける人・専門性のある人に相談する

👇

3.決定:提案者または権限を持つ人が最終判断する

👇

4.公告:チーム全員に決定内容と理由を共有する

👇

5.レビュー:一定期間後に効果を振り返り、必要なら改善する

③ロールカード

ロールカードは、リーダーシップをチーム全体で循環させるための仕組みです。会議やプロジェクトごとに「進行役」「記録係」「合意形成役」などの役割をカード化し、持ち回りで担当することで、一人に負担や権限が集中しなくなります。

役割を交代しながら担うことで、普段は発言が少ない人も自然と前に出る経験を積めたり、いつもリーダーを任されがちな人が支援役に回ることで新しい学びを得られたりします。

結果として、全員がチームに貢献している感覚を持ちやすくなり、心理的安全性や公平性も高まります。つまりロールカードは、「誰もがリーダーシップを発揮できる場をつくり、チーム全体の経験値を底上げする」ための仕掛けなのです。

よくあるFAQ

Q:サーバントリーダーシップやティール組織と何が違う?

A:いずれも「分散型リーダーシップ」を重視しますが、シェアド・リーダーシップは特に「状況に応じてリーダーシップを循環させる仕組みづくり」に焦点を当てています。

Q:少人数でも効果はある?

A:小規模の方が運用しやすい傾向はありますが、最適人数に一律の実証的合意はありません。タスクの複雑性・相互依存性、メンバーの熟達度に合わせて設計してください。

Q:どこまで権限を委譲してよい?

A:法令遵守、安全性、組織の評判に関わる領域はガードレールとして残し、それ以外は状況に応じて柔軟に委譲します。

Q:シェアド・リーダーシップが向かない仕事は?

A:時間的猶予のない局面では明確な指揮命令系統を優先します。一方、平時の準備・学習や専門横断の協働では共有的な運用要素が有効とされる報告もあります。「いつ誰が決めるか」を事前に明文化してください。

おわりに

シェアド・リーダーシップは、「ピラミッドの固定リーダー」から「循環するリーダーシップ」へ発想を転換する実践です。VUCA環境では、一人の判断に依存するよりも、状況に応じて最適な人が前に出る仕組みのほうが、速さ・質・しなやかさで優れます。

シェアド・リーダーシップは日本の職場文化(助け合い・相互補完)とも相性が良く、導入余地は大きいと言えます。小さな成功体験を積み上げ、チーム全体でリーダーシップが回る組織へアップデートしていきましょう。

シェアド・リーダーシップとは?

シェアド・リーダーシップの定義

近年注目される「シェアド・リーダーシップ(Shared Leadership)」は、従来のリーダーシップ像とは大きく異なります。

従来型はピラミッドの頂点に一人のリーダーが立ち、その人物の判断や資質に組織の成否が大きく左右されてきました。課長やプロジェクトリーダーといったマネジメント層の能力を分析し、部下の成果やモチベーションと結びつける研究が中心でした。

一方、シェアド・リーダーシップは「リーダーは一人」という固定観念を前提としません。

役職者だけでなく、チームの誰もが状況に応じてリーダー役を担うことを前提にしています。専門性や経験を持つメンバーがその時々で主導し、他の人はフォロワーとして支える。そしてまた別の場面では役割が入れ替わります。チームの中でリーダーシップが循環するスタイルです。

従来型が「ピラミッド型の固定リーダー」だとすれば、シェアド・リーダーシップは「循環型のリーダーシップ」といえます。

研究上は「個人間で相互に影響力が分有され、互いに目標達成へ導き合う動的プロセス」と定義されています。

シェアド・リーダーシップの特徴

① リーダーシップの循環性

シェアド・リーダーシップでは、リーダー役が一人に固定されるのではなく、状況や課題に応じてチーム内を循環します。ある場面では専門知識を持つ人がリーダーとなり、別の場面では他のメンバーが前に立つ。リーダーとフォロワーが入れ替わる流動的な仕組みこそ、シェアド・リーダーシップの基本です。

この仕組みにより、一人の視点に偏らず、多様な知識や経験が意思決定に反映され、柔軟でしなやかな組織運営が可能になります。

② それぞれのメンバーが強みを発揮できる

万能型のリーダーを前提としないため、苦手な領域は他のメンバーに任せ、自分の得意分野でリーダーシップを発揮することができます。無理に弱点を克服するよりも、各自が持ち味を活かすことで、結果的にチーム全体の成果が高まります。

「得意を活かし合う関係」が築かれると、メンバーのモチベーションや自己効力感も高まり、参画意識の強いチーム文化へと発展します。

注目される背景

現代のビジネス環境は「VUCA」と呼ばれる複雑性と不確実性に満ちています。さらに、知識集約型の仕事が増え、アジャイル開発や部門・組織の垣根を越えた協働が広がる中で、職場を取り巻く状況はかつてなく混沌としています。

こうした時代を、一人のリーダーの才覚や経験だけで乗り切るのは困難です。なぜなら、どれほど優れた人物であっても、環境や組織の全体像を完全に把握することは不可能だからです。加えて、新しい解決策やイノベーションに必要な知識や情報を一人で独占することも現実的ではありません。

そのため、公式なリーダー的立場にある人だけでなく、他のメンバーも自分の持つ情報やスキル、経験を場面ごとに持ち寄り、影響力を発揮することが求められます。つまり、リーダーシップを分かち合いながら進めるスタイルが、現代の職場において重要性を増してきているということです。

従来型のリーダーシップとの違い

従来型のリーダーシップとの違いを見ていきましょう。

つまり、固定的なリーダーに依存するのではなく、メンバー全員が必要に応じてリーダーシップを発揮する点が、最大の違いです。

シェアド・リーダーシップ導入のメリット

シェアド・リーダーシップを取り入れると、職場には次のような良い効果が期待できます。

📌 エンパワーメントや満足が高まり、内発的動機づけも高まりやすい

従来型の職場では「上司からの指示を待つ → 言われたことをこなす」だけになりがちです。しかしシェアド・リーダーシップでは、メンバーが自分の判断で目標や行動を選べるため、「自分は役に立っている」という自己効力感、「自分で決めて進めている」という実感が得られ、態度面(満足・参画意識)の改善を通じて自ら挑戦する意欲が高まりやすくなります。

📌 職務満足度の向上

シェアド・リーダーシップの職場では、誰もが小さなリーダー経験を積むことができます。例えば、得意な分野を任されたエンジニアが技術面で主導権を握る、若手社員が会議で意思決定をリードするといった場面です。

一人ひとりが「自分の強みを活かしてチームを動かせた」という実感を得ることで、成長実感や誇りが育ちます。その結果、仕事への愛着が増し、定着率の改善や離職防止にもつながります。

📌 組織への参画意識が強まる

「自分もチームに貢献できている」という実感があると、メンバーは会社や組織に対しても強い愛着を持ちます。これは単なる「やる気」ではなく、責任感や当事者意識として現れます。結果的に、困難な局面でも踏ん張れる組織力につながります。

📌 組織レベルのメリット

①意思決定が速くなる

専門知識を持つ人がその場で判断できるため、上司の承認待ちで止まることが減る。

②判断の質が上がる

情報や専門知識が分散している現代では、一人のリーダーより多様な知を活かす方が精度が高い。

③イノベーションが生まれやすい

主体的に動く人が増えることで、自然に新しいアイデアが出やすい環境が育つ。

④次世代リーダーの育成

若手や中堅が実際にリーダー役を担う機会が増えることで、計画的に人材を育てられる。

このように、シェアド・リーダーシップは、個人のモチベーションや満足度を高めると同時に、組織全体のパフォーマンスやイノベーション力を押し上げます。結果として「働く人にとっても、組織にとってもプラスになる仕組み」と言えます。

シェアド・リーダーシップが効果的な場面

シェアド・リーダーシップが特に力を発揮するのは、次のような特徴を持つ仕事や状況です。

①目標やプロセスが明確ではなく、不確実性が高い環境

例:ゴールまでの道筋がはっきりしない新規事業や、変化の速い市場でのプロジェクト。

②創造性や新しい価値を生み出すことが成果につながる仕事

例:既存の手順に従うだけでは成果が出にくく、アイデアや試行錯誤が求められる領域。

③環境変化に素早く対応する必要がある状況

例:顧客ニーズが変わりやすいサービス業や、技術革新のスピードが早い業界。

④メンバーの専門性が高く、リーダー一人では全体を把握しきれない場合

例:研究、開発、マーケティングなど、多様な専門知識が絡み合うチーム。

要するに、「変化が激しく、正解が一つに定まらない仕事」や「複数の専門性を組み合わせる必要がある場面」こそ、シェアド・リーダーシップが最も活きる舞台です。逆に、あらかじめ決められた手順に従えば成果が出る仕事では、そのメリットは限定的です。

こうした条件を満たす代表例としては、ゲームソフトの開発、研究開発プロジェクト、新規事業の立ち上げ、複雑な顧客課題を扱うコンサルティング案件などが挙げられます。

シェアド・リーダーシップに関するよくある誤解とリスク

シェアド・リーダーシップは正しく理解すれば大きな効果を生みますが、誤解されたまま導入すると逆に混乱を招くことがあります。代表的な誤解と、そこから起こりうる問題を整理します。

✖︎誤解1:リーダーシップは権限がある人だけのもの

多くの人は「リーダーシップ=上司の仕事」と考えがちです。上司自身も「自分だけがリーダーシップを発揮すべき」と思っていることがあります。

⭕️正しい理解:リーダーシップとは「役職や権限の有無」によって限定されるものではありません。チームの目標に向けて他者に影響を与える行動すべてがリーダーシップです。たとえば新人が会議で新しい提案をしたり、現場のスタッフが改善のきっかけをつくったりするのも立派なリーダーシップです。権限者だけが発揮できるものと考えるのは誤解であり、むしろ「誰もが担える役割」として理解することが重要です。

✖︎誤解2:全員がリーダーシップを発揮すると混乱する

「みんなが勝手にリーダー役をやったらバラバラになるのでは?」と思われがちです。

⭕️正しい理解:シェアド・リーダーシップは「好き勝手に動く」ことではありません。チームの目的やルールを共有したうえで、状況に応じて一番ふさわしい人が主導する仕組みです。混乱が起こるのは「リーダーが多いから」ではなく、多くの場合「目的や役割が共有されていないから」です。全員が方針を理解していれば、一人に依存するよりスピーディーで柔軟な対応が可能になります。

✖︎誤解3:リーダーシップは特別な才能を持つ人しかできない

「圧倒的なパフォーマンスや、カリスマ性がある人だけがリーダーになれる」と思う人は少なくありません。

⭕️正しい理解:リーダーシップは特別な資質ではなく、自分の強みを活かして発揮できるものです。日常的な提案や同僚のサポートといった小さな行動も、チームに影響を与える大切なリーダーシップです。研究でも「自分の強みを活かす形」でのリーダーシップが効果的だと報告されています。つまり、誰にでもリーダーシップを発揮できるチャンスはあるということです。

✖︎誤解4:シェアド・リーダーシップはただの役割分担にすぎない

シェアド・リーダーシップは、強みを活かしてリーダーシップを発揮する仕組みですが、「進行役はAさん、記録はBさん」といったような役割分担と同じだと考えられがちです。

⭕️正しい理解

役割分担はタスクを「固定的に」割り当てる仕組みです。対してシェアド・リーダーシップは、リーダーシップという「影響力」をチームの中で状況に応じて「循環」させる仕組みです。たとえば、アイデア出しの場面では発想力のある人が中心となり、実行段階では経験豊富な人が主導します。

このようにリーダーの役割が動的に移り変わることで、チーム全体の力を最大限に引き出すことができます。つまり、シェアド・リーダーシップは「誰がどのタスクをやるか」ではなく、「いま誰がリーダーシップを発揮するのが最適か」に焦点を当てた仕組みなのです。

シェアド・リーダーシップのリスクと注意点

シェアド・リーダーシップは、その場で最も適した人が主導し、他のメンバーが支えることで機能します。ところが、主導を担う人が周囲に受け入れられず、フォロワーシップが働かないと、この仕組みは回りません。リーダーシップは受容されて初めて力を持つため、信頼関係と役割の受け入れが前提です。

運用面の典型的なリスクは、責任の拡散と役割の曖昧化です。これを防ぐには、RACIで各意思決定にA=Accountable(最終責任者)を必ず1名に定め、R=Responsible(実行責任者)と明確に区別します。さらに、エスカレーション経路を事前に文書化し、「誰が・どこまで決めてよいか」という権限境界をタスクごとに一行で定義しておくと混乱を避けられます。

また、多様性を認めない職場では、誰かがリーダーシップを発揮しても受け入れられにくく、制度が形骸化しがちです。したがって、多様性の尊重と心理的安全性の醸成を先に整えることが、共有型の土台づくりになります。

シェアド・リーダーシップを成功させる五つのポイント

シェアド・リーダーシップで大切なのは、リーダーシップが状況に応じて自然に循環し、必要なときに最適な人が前に出られる仕組みを整えることです。

そのために欠かせないのが次の五つです。

☑️ ゴールを明確にする

会社の経営方針やミッション・ビジョン・バリューといった価値観や、「どこに向かうのか」というゴールが共有されていないと、リーダーシップの判断がブレてしまうため、チームが迷子になります。「何を達成するのか」「どんな状態になれば完了か」を全員で確認しましょう。山登りでいえば、まず「どの山の頂上を目指すのか」をはっきりさせることにあたります。

☑️ 情報をオープンにする

リーダーシップを循環させるためには、誰もが同じ情報にアクセスできることが前提です。

議事録やタスクの進捗、意思決定の理由を共有しておくことで、「一部の人しか知らない」状態を防ぎます。透明性があると安心して判断でき、余計な疑念や不安も減ります。

☑️ 役割と権限を整理する

「誰がどこまで決めてよいか」を曖昧にしたままでは混乱のもとです。

たとえば「企画の内容はAさん」「予算の調整はBさん」「最終判断はCさん」といった具合に、権限の範囲をあらかじめ明確にしておきましょう。これにより、メンバーが安心して主導権をとれるようになります。

☑️ 心理的安全性を確保する

シェアド・リーダーシップは「安心して意見が言える場」があってこそ機能します。反対意見や失敗も歓迎される雰囲気があれば、メンバーは臆せず行動できます。逆に「否定されるかもしれない」と思えば誰も前に出なくなり、形骸化してしまいます。

☑️ 意思決定のルールを決める

リーダーシップが循環する場面では、「どう決めるか」のルールが重要です。「全員一致でなければ進めない」とすると停滞します。代わりに「大きな反対がなければ進める」(同意制)、「関係者に一度相談してから決める」といった方式を明示すると、スピードと納得感のバランスがとれます。

これら五つが揃うと、メンバー全員が強みを発揮し、リーダーシップが循環する、しなやかで強いチームへと生まれ変わります。

現場での導入例

従来のリーダーシップでは、課長やリーダーなど特定の人が常に指揮をとります。一方で、シェアド・リーダーシップは「状況に応じてリーダーが入れ替わる」のが大きな違いです。

リーダーは固定ではなく、必要な場面で最も力を発揮できる人にバトンが渡ります。具体例を見てみましょう。

🔴商品開発のプロジェクト

従来型

企画から販売まで、プロジェクトリーダーがすべて主導。

シェアド型

アイデア出しは企画担当 → 試作は技術担当 → 販売は営業担当、と場面ごとに主導が循環。

🟠営業チームでの大口案件

従来型

担当営業が提案から契約、導入支援まで一貫して仕切る。

シェアド型

提案書づくりは資料作成が得意な人 → 価格交渉はベテラン営業 → 導入支援はサポート担当、と役割が移っていく。

🔵会議や打ち合わせ

従来型

議長や上司が進行し、他の人は意見を出すだけ。

シェアド型

「進行役」「時間管理」「意見をまとめる」「反対意見をあえて出す」などを毎回ローテーションし、全員が場を回す役割を担う。

違いのポイント

従来型が「ピラミッド型」でリーダーに権限が集中するのに対し、シェアド・リーダーシップは「循環型」で状況に応じて役割が動きます。これにより、一人の力ではなくチーム全体の知恵と専門性を活かせるのです。

シェアド・リーダーシップの効果測定

シェアド・リーダーシップを定着させるには、結果だけでなく行動も含めて評価する仕組みが欠かせません。単なる結果主義ではなく、リーダーシップがチーム全体で循環する文化を育てることが目的です。

1. 成果KPI(アウトプットの質を測る)

成果KPIは「チーム全体の意思決定力や成果が高まったか」を示す指標です。チームとしての意思決定や活動が、実際に成果につながっているかを確認します。

意思決定の速さ(リードタイム):結論が出るまでにどれだけ時間がかかるか。

やり直しの少なさ(リワーク率):判断が正しく、後戻りが少ないか。

顧客価値の向上(満足度・NPSなど):顧客や利用者に価値を届けられているか。

イノベーション件数:新しい提案や仕組みがどれだけ生まれているか。

プロジェクト成功率:プロジェクト全体が計画通り成果を出せているか。

2. 健全性KPI(チームの状態を測る)

成果が出ていても、土台が不健全だと長続きしません。健全性KPIは 「チームが継続的に力を発揮できる土壌が整っているか」を確認する指標です。

エンゲージメント:メンバーが主体的に参画できているか。

心理的安全性:安心して意見や挑戦を口にできる雰囲気があるか。

離職率や異動率:チームに人が定着しているか。

会議の生産性:会議の時間が有効に使われているか。

3. 行動評価(リーダーシップの発揮を測る)

行動評価は難しい部分もありますが、「誰が言ったか」ではなく、「どの行動が価値を生んだか」を見える化することが重要です。

影響力の発揮:提案や行動がチームにポジティブな影響を与えているか。

支援行動:仲間を助けたり、知識をシェアしたりしているか。

越境協働:部署や専門を超えて協力できているか。

意思決定ログへの貢献:判断を記録し、透明性を高めているか。

シェアド・リーダーシップは、行動面もあわせて評価することで、メンバー全員が「自分もリーダーシップを発揮できる」と感じられ、組織全体の成長につながります。

よくある失敗と回避策

シェアド・リーダーシップを導入する際には、いくつか陥りがちな落とし穴があります。

代表的な失敗例と、その回避策をまとめました。

🙅♀️責任の拡散

「みんなで決める」雰囲気のまま進めると、誰が最終責任を負うのか分からなくなります。

回避策:RACI(責任分担表)を使って、最終責任者(A)を明確にする。

🙅♀️「全員合意」信仰

全員一致を前提にすると、意思決定が遅れたり停滞したりします。

回避策:Consent方式(重大な反対がなければ進める)やアドバイス・プロセスを導入する。

🙅♀️声の大きい人の私物化

発言力の強い人が主導権を握り続けると、リーダーシップが偏ってしまいます。

回避策:ロール(役割)の交代制を導入し、ファシリテーターを設置してバランスを取る。

🙅♀️情報の非対称

一部の人だけが情報を持つと、不公平感や判断の質の低下につながります。

回避策:意思決定ログやダッシュボードを標準化し、透明性を確保する。

🙅♀️評価が肩書き依存

「肩書きがある人の発言=価値がある」と見なされると、役職のない人の貢献が埋もれます。

回避策:役割ベースの評価や、影響を可視化するログを活用して補正する。

🙅♀️トップの矛盾

経営者や上司が「権限移譲」と言いつつ、実際は差し戻しを繰り返すと、現場は混乱します。

回避策:委譲の範囲を文書化し、例外が発生した場合は必ず記録する。

すぐ使えるテンプレ&よくあるFAQ

最後に、実践を後押しするテンプレートとFAQを紹介します。

① 権限委譲マトリクス(RACI+委譲レベル)例

タスクごとに「誰が責任者か」「誰が承認者か」「誰に共有すべきか」を明確にし、意思決定のレベルを段階化して整理する表です。責任の所在をはっきりさせ、混乱や曖昧さを防ぐことができます。

※ 委譲レベルは「0:決定権なし」〜「3:自律決定」など段階化するとわかりやすいです。

② アドバイス・プロセス運用ガイド(フロー例)

意思決定を進める際に「誰に相談し、どのタイミングで決定し、どのように共有するか」を定めた手順です。相談と決定のバランスを取り、スピードと納得感を両立させる仕組みです。

1.申請:意思決定をしたいメンバーが提案を起案する

👇

2.相談:影響を受ける人・専門性のある人に相談する

👇

3.決定:提案者または権限を持つ人が最終判断する

👇

4.公告:チーム全員に決定内容と理由を共有する

👇

5.レビュー:一定期間後に効果を振り返り、必要なら改善する

③ロールカード

ロールカードは、リーダーシップをチーム全体で循環させるための仕組みです。会議やプロジェクトごとに「進行役」「記録係」「合意形成役」などの役割をカード化し、持ち回りで担当することで、一人に負担や権限が集中しなくなります。

役割を交代しながら担うことで、普段は発言が少ない人も自然と前に出る経験を積めたり、いつもリーダーを任されがちな人が支援役に回ることで新しい学びを得られたりします。

結果として、全員がチームに貢献している感覚を持ちやすくなり、心理的安全性や公平性も高まります。つまりロールカードは、「誰もがリーダーシップを発揮できる場をつくり、チーム全体の経験値を底上げする」ための仕掛けなのです。

よくあるFAQ

Q:サーバントリーダーシップやティール組織と何が違う?

A:いずれも「分散型リーダーシップ」を重視しますが、シェアド・リーダーシップは特に「状況に応じてリーダーシップを循環させる仕組みづくり」に焦点を当てています。

Q:少人数でも効果はある?

A:小規模の方が運用しやすい傾向はありますが、最適人数に一律の実証的合意はありません。タスクの複雑性・相互依存性、メンバーの熟達度に合わせて設計してください。

Q:どこまで権限を委譲してよい?

A:法令遵守、安全性、組織の評判に関わる領域はガードレールとして残し、それ以外は状況に応じて柔軟に委譲します。

Q:シェアド・リーダーシップが向かない仕事は?

A:時間的猶予のない局面では明確な指揮命令系統を優先します。一方、平時の準備・学習や専門横断の協働では共有的な運用要素が有効とされる報告もあります。「いつ誰が決めるか」を事前に明文化してください。

おわりに

シェアド・リーダーシップは、「ピラミッドの固定リーダー」から「循環するリーダーシップ」へ発想を転換する実践です。VUCA環境では、一人の判断に依存するよりも、状況に応じて最適な人が前に出る仕組みのほうが、速さ・質・しなやかさで優れます。

シェアド・リーダーシップは日本の職場文化(助け合い・相互補完)とも相性が良く、導入余地は大きいと言えます。小さな成功体験を積み上げ、チーム全体でリーダーシップが回る組織へアップデートしていきましょう。