ティール組織と各発達段階の組織の特徴、ティール化の事例や難しさとは

ティール組織とは

ティール組織とは、一般的なヒエラルキー型組織とは異なる組織運営の形のことです。

主な特徴に「自主経営」「全体性」「進化する存在目的」の3つがあり、従業員の自主性と創造性を引き出し、変化する環境に対して適応力の高い組織のあり方だとされています。

提唱者は『ティール組織』著者のフレデリック・ラルー

ティール組織という概念は、フレデリック・ラルー(Frederic Laloux)の2014年の著書 "Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness"(邦訳は、2018年刊行の『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』(英治出版))において提唱されました。

ラルーはベルギー出身の米国在住で、10年以上にわたりマッキンゼーで組織変革プロジェクトに携わった後、エグゼクティブ・アドバイザー・コーチ・ファシリテーターとして独立しました。

その後2年半にわたって世界中の組織の調査を行い、新しい組織モデルを探求しました。その上で執筆されたのが『ティール組織』で、日本も含めて世界19カ国で翻訳書が出版されベストセラーになっています(2024年8月現在)。

ティール組織の「ティール」とは

「ティール(teal)」とは、緑がかった青色のことです。

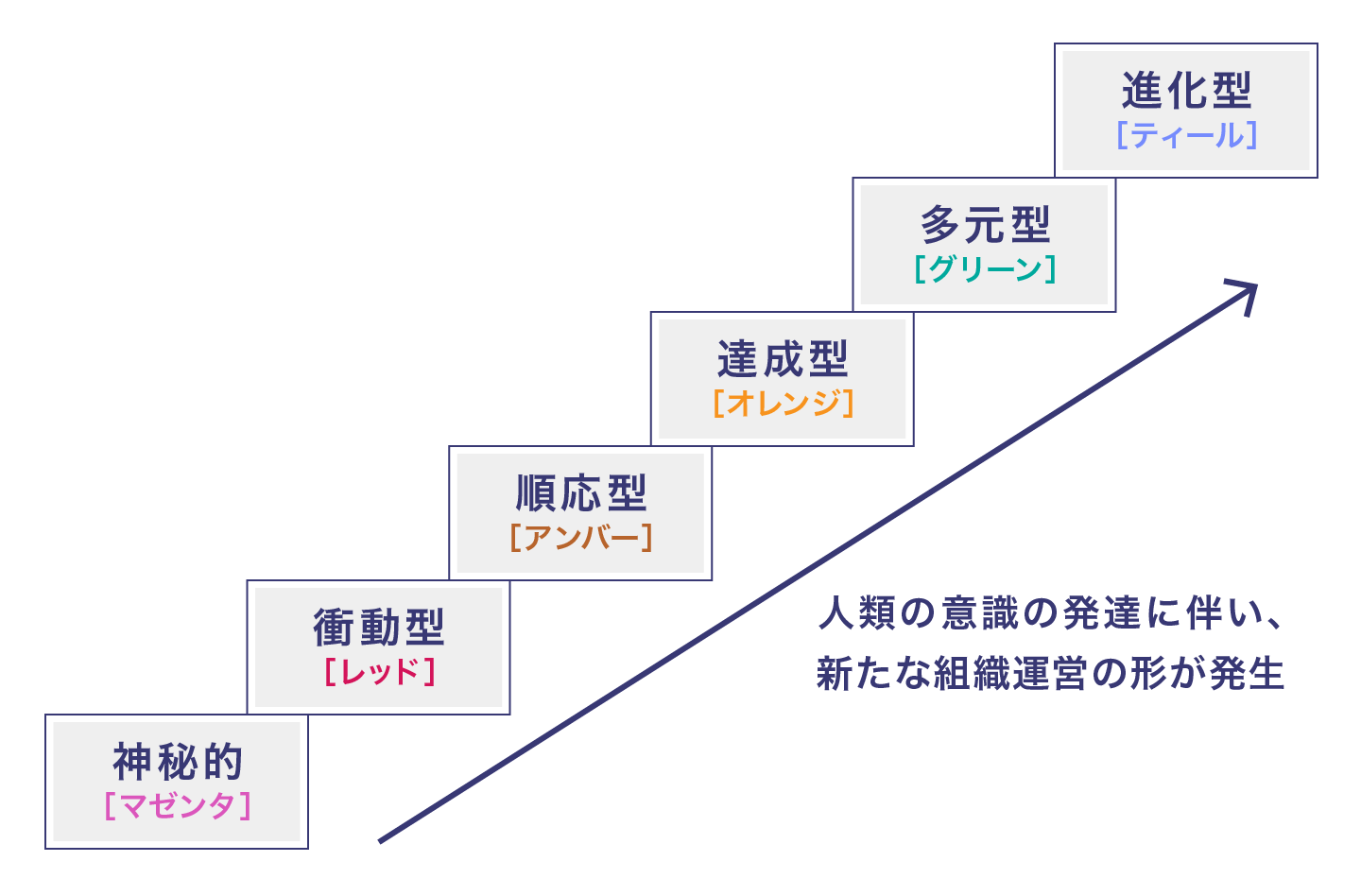

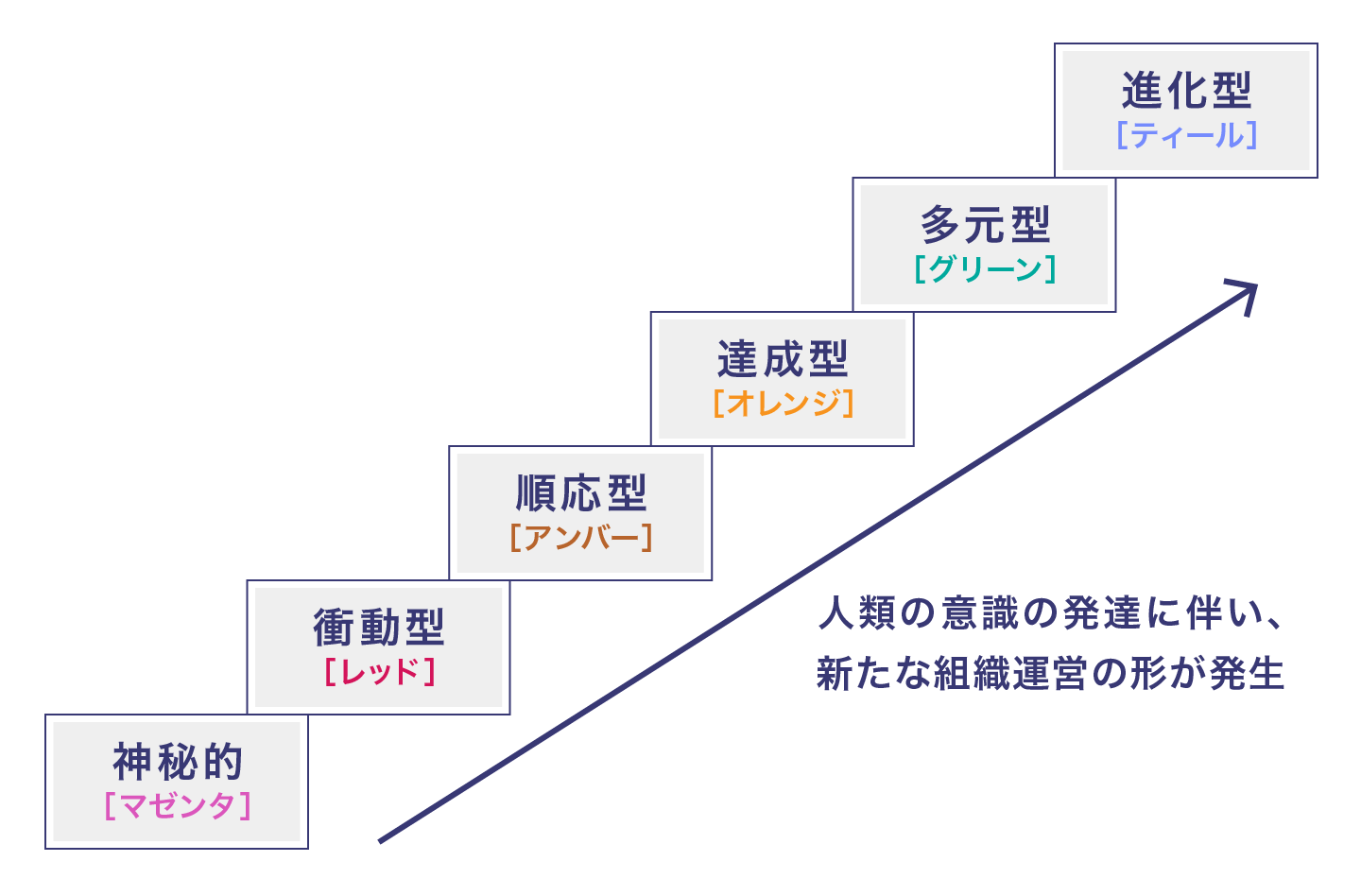

ラルーは組織の発達段階を6つに分類し、それぞれに対応する組織モデルに色と名前を付けました。その中で最も進化した段階が「ティール」です。

この考え方のヒントとなったのが、思想家のケン・ウィルバーが提唱した「インテグラル理論」です。

この理論は、世の中の多様なテーマやジャンルを統合的に捉えるフレームワークを示しており、その中で「人・組織・社会の健全な発達のモデル」の各段階を色で表しているのです。

組織の発達段階という画期的なコンセプト

『ティール組織』が画期的だったのは、人類の意識の進化と共に組織のあり方も発達するものと考え、その段階を独自のフレームワークで示したことにあります。

最も進化した段階であるティール組織は、世の中で親しまれている経営の常識を覆すようなものです。

しかし机上の空論ではなく、『ティール組織』では様々な実例が詳細に紹介されており、これからの時代に適した組織の形態として共感を呼ぶ内容であったことも人々の注目を集めた一因でしょう。

組織の発達段階とは

ラルーは、組織としての発達段階を以下の6段階に分類しています。

マゼンタ(神秘的パラダイム)組織の特徴

血縁関係による小集団をつくることにとどまっていた段階を脱し、数百人で構成される種族を成すようになった段階です。

人間で言えば生後2ヶ月〜2歳頃に見られる意識の段階で、自分自身が世界の中心にいると感じており、科学的な因果関係への理解は不十分、世界全体が様々な神秘に満ちている状態です。

そのため儀式・高齢者・巫女などに従うことで安心を得ようとします。

レッド(衝動型パラダイム)組織の特徴

約1万年前に現れた初期の首長制や原始的な王国に見られるような組織の段階です。

組織には一人の長と多くの歩兵が存在し、大規模な奴隷制も見られ、様々な仕事が分業されるようになります。

この段階では、自分の要求を通すには他者よりも強くあらねばならないし、他者の方が強ければ降参して庇護を求める側に回るという考え方になります。

治安の悪いスラム街や戦闘地域といった敵対的な環境に適した組織運営の方法で、現代においても、マフィアやギャングのような恐怖で支配する組織がこれに当たります。

アンバー(順応型パラダイム)組織の特徴

レッド組織では力を持つ個人がルールを決めていましたが、アンバー組織では集団の基準や慣習に従うことが重要になります。レッド組織が自己中心的な世界なのに対し、アンバーは自民族中心主義的な世界です。

この段階では、因果関係の概念や時間の流れを人々は理解し、将来に向けた計画を立てられるようになります。これにより農業の発展が可能になり、食糧に余裕が生まれたメソポタミアに国家と文明が生まれました。

アンバー組織はそれ以前の段階に比べ、「中長期の計画を立てられる」「安定した組織構造をつくり、規模を拡大できる」といった進歩を遂げています。

その結果、ピラミッドや万里の長城のような長期で大型のプロジェクトが可能になったのです。ただし固定的な規範・明確な階層構造・指揮命令系統に基づいて運営されているため状況の変化に弱く競争には馴染みません。

現代でも、強固な年功序列制が残る日本の企業・大半の政府機関・公立学校・宗教団体・軍隊などがアンバー組織として存在しています。

オレンジ(達成型パラダイム)組織の特徴

イノベーションを生み出すことや起業家精神を持つことを可能にし、人類社会に大きな繁栄をもたらしたのがオレンジ組織です。

西洋世界ではルネサンス期にその萌芽(ほうが)が現れ、産業革命期に一部で受け入れられ、第二次世界大戦後に飛躍的に広がりました。

この段階で人々の間では、「何が正しく何が間違っているのか絶対的な答えはなく、目的に対して有効なものがより良いものだ」という考えが主流になります。

こうなると、代々受け継がれてきた規範・体制・権威に疑問を持てるようになります。社会階層や属性に縛られることなく、実力のあるものが成功する世界です。

現代のグローバル企業がその典型例で、日本の多くの企業でも年功序列を脱してオレンジ組織に近づこうとする動きが見られます。

グリーン(多元型パラダイム)組織の特徴

オレンジ組織は、成功や成長を追い求めすぎるあまり問題を引き起こしたり、働く人が燃え尽きてしまったりすることがよくあります。

その弊害をよく理解し、「金銭的・社会的な成功だけが幸せではない」と考えるのがグリーン組織の世界観です。

グリーン組織を運営しようとする人々は人間の感情を大切にし、公平・調和・コミュニティ・協力・コンセンサスを求めます。

オレンジ組織は客観的な事実に基づいたトップダウンの決定を尊重するのに対し、グリーン組織ではボトムアップで様々な意見を集め、メンバーの総意に基づく決断を目指します。グリーン組織は現在、非営利組織や社会起業家によるスタートアップなどによく見られます。

そして営利企業にも存在します。『ティール組織』ではその一例として、重要なコミュニティの一員や家族として従業員を扱い、パーパスで結束を固めて成功しているサウスウエスト航空などが紹介されています。

ティール(進化型パラダイム)組織の特徴

グリーン組織ではメンバーを家族のような仲間とみなし、リーダーにはメンバーに奉仕する存在であることを期待します。しかしティール組織では、特定の誰かがリーダーとして他のメンバーの面倒を見るべきだとは考えません。

状況次第で誰かが誰かのサポートをしたり、誰かが誰かにアドバイスを求めたりすることはありますが、役割は固定的ではなく、各々が自律的に必要なことをするのが典型的なティール組織のあり方です。

組織を家族のようなものとみなすことはなく、むしろ組織そのものがひとつの生命体のようなものだと考えられています。

意識がティールの段階に達した人は、人生の目標を設定して向かう方向を決めるのではなく、「本当はどのような人生を送りたいのか」という内なる声に耳を傾けながら自分の使命を追求することになります。

人からよく見られたい・自分の欲望を満たしたいといったエゴに振り回されることなく、内面の確信に従って行動できるのがこの段階です。

ティール組織も、あらかじめ決めた目標から逆算して動かしていくのではなく、組織自体がどこへ向かいたいのかという組織の声に耳を傾け、その声に従って運営していくことになります。

組織で何かを決める時の判断基準が、レッド組織なら「自分の欲しいものを獲得できるか」、アンバー組織は「社会規範に適合するか」、オレンジ組織は「効果があるか、成功できるか」、グリーン組織は「全員が公平に扱われ、調和しているか」といった外的なものだったのに対し、ティール組織の判断基準は組織の中にあるのです。

グリーン組織はどのような意見も平等に扱おうとするあまり、判断に非常に時間がかかったり、凡庸(ぼんよう)な結論にしか辿り着かなかったりしがちです。

それに対してティール組織は、何かを決める時に全員のコンセンサスを取る必要はなく、組織の声に照らして正しいと思えば一人で決めて実行できます。

組織の声に沿っているかどうかの判断方法は企業や団体などで異なりますが、グリーン組織と比較してメンバーの自立度が非常に高く、意思決定が早い傾向があります。

進化の段階は共存する

6つの組織分類は、より高次の段階の組織が現れたら、下位の段階の組織が淘汰(とうた)されてなくなるわけではありません。

ラルーは、「注意して見てみると、同じ町の中に、衝動型(レッド)・順応型(アンバー)・達成型(オレンジ)・多元型(グリーン)組織が隣り合わせに活動していることがわかるだろう」と書いています。

またどこかの段階に当てはまる部分が多い組織であっても、部分的には別の段階の特徴を持つ場合もあります。

そして例えばオレンジ組織で働く人がみな、オレンジの世界観に染まった考え方をしているわけではないことにも注意が必要です。

ティール組織の3つのブレイクスルー

実際の組織の事例研究によってラルーは、ティール組織には次の3つのブレイクスルーがあったと述べています。

自主経営(セルフ・マネジメント)

ティール以前の組織は基本的にピラミッド構造になっており、上が下を管理や支配、あるいはサポートしたり導いたりする役割を担います。

グリーン組織も例外ではなく、上位のメンバーが下位のメンバーに権限移譲することで平等な意思決定を実現しようとします。

ティール組織は階層構造ではなく、小さなチームの集合体です。チームの中あるいは外に上下関係や管理職は存在しません。

誰かが管理しなくても個人やチームは自主的に動ける、つまり「自主経営(セルフ・マネジメント)」ができるという考え方なのです。

このことは、全員が同じだけのスキルをもち、同じだけの影響力を持っていることを意味しません。

得意不得意・経験の多寡・組織内外から信頼をどれだけ得ているかなどはメンバー毎に異なるので、流動的な階層が自然と生まれる可能性があります。

その結果、ティール組織では固定的な役職がないだけでなく、担当する業務の内容も流動的になります。結果としてチームのメンバーを取りまとめる役割を担う人も出てきます。

『ティール組織』ではこれを、従来の「支配のための階層制」に対して「自己実現のための階層制」と呼ばれることがあると解説しています。

しかしリーダー役を果たす人は、一般的な組織の管理職のようにチームの業績に責任を負ったり、メンバーの評価をしたりする立場にはありません。

業績の責任を負うのはメンバー全員です。

このことを『ティール組織』では以下のように説明しています。

“人々が引き受けるどのような役割も、仲間に対してそれをやり遂げると公約していることになる。

一人の管理職に対する説明責任ではない周りに対して役割を公言しているのだから、仲間全員が管理職になるのだ。”

多くの場合、ティール組織では管理職だけでなくスタッフ組織も存在しないか、必要最小限の小さなものです。

人事・総務・経理・法務・IT管理など一般的な会社のコーポレート機能の多くを各チームが自主的に行います。

例えば法令の変更に全社的に対応する必要がある、会社のウェブサイトをリニューアルするといった特別な業務が発生した時は、チームを超えたタスクフォースチームが結成されることもあります。

これも上層部で決めて誰かを任命するのではなく、メンバー間の話し合いや自発性によって組織され、役割が終わったら解散します。

このように一部の権力者ではなく誰もが組織の意思決定に参加して実行に移すためには、組織の情報が限りなく透明化されている必要があります。

例えば会社の財務情報に誰でもアクセスできるから、誰かの指示を待つことなく経費の使い方や力を入れるべき仕事について各現場で考えられるのです。

全体性(ホールネス)

仕事を監督し評価する管理職や仕事のルールをつくるスタッフ部門がない状態で人々はちゃんと働くのか、サボったり好き勝手なことを始めたりして会社がまわらなくなるのではないかと疑問に思う方もいるでしょう。

この疑問を解く鍵が「全体性(ホールネス)」という考え方です。

ここで言う「全体性(ホールネス)」とは、組織で働く人が「自分自身のありのまま」であると感じられるような状態です。

従来のビジネス界では、求められる役割を私情を持ち込まず完璧にこなすのがプロフェッショナルであると考えられてきました。

自分がやりたかったことを仕事にした人は、職場に自分自身を持ち込む度合いが比較的大きいでしょう。

しかし割り当てられた職務をまっとうするには、自分の意思を抑え込まなければいけない場面も多くあります。

まして特にやりたくもない仕事についている人は、職場では割り切って仕事用の仮面をかぶり、プライベートの時間で自分を解放するという公私を完全に切り分けた考え方になるでしょう。

しかしティール組織では、自分自身のすべてを職場に持ち込むことが重視されます。

次項で述べる組織の「存在目的」に耳を傾けながら、自分自身がやるべき・やりたい・できると考えることを実行するのです。

そうすると決められた役割の範囲内で仕事をする以上にその人の能力が引き出されることになります。

自発的なモチベーションを基により多くの成果が生み出されるようになるのです。

『ティール組織』では、この状態が次のように描写されています。

“自分の一部を家に残してくるということは、そのたびに自分の可能性や創造性、情熱の一部を切り離してくることを意味する。

多くの職場に生気がないと感じられるのもそのためだろう。

全体性(ホールネス)を得られれば、人生は充実したものになるだろう。

自分の中に、これまで想像していたよりもはるかに充実した人生があることを発見して驚くことになる。

同僚との関係でも、職場をつまらなく、非効率にしていたものの多くが消えてしまう。

仕事は、同じ職場で働く仲間同士で助け合って、自分たちの中に埋もれていた偉大さを発見し、自分たちの使命を明らかにするための器になる。”

進化する存在目的(エボリューショナリー・パーパス)

ティール組織は働く人の全体性を重視するとは言っても、仕事において好き勝手やって良いわけではありません。

組織の存在目的(パーパス)のために自分がやるべきだと思うことをするのです。

オレンジ組織では、利益の最大化・組織の成長・競争に勝つことなどを目的に様々な意思決定がなされます。

そのような企業にも企業理念やパーパスと言われるものがありますが、それは競争に勝つためのスローガンの場合があります。

ティール組織は利益や競争に勝つことを目指しません。

別の目的を追求しているうちに副産物として利益が生まれるのです。

またティール以前の組織の理念やパーパスは、経営者や組織のメンバーが考えて明文化します。

しかしティール組織はパーパスを明文化しないケースも多くあります。

代わりにメンバー同士が常に「これはこの組織の存在目的に合っているのだろうか?」を話し合い、あるいは個々人が自問し、その時々に進む方向を選ぶのです。

ティール組織の向かうべきゴールは固定されたものではなく、その時のメンバーや組織を取り巻く環境の変化などによって変わっていくのです。

これが「進化する(エボリューショナリー)」という形容詞が「存在目的(パーパス)」の前につく理由です。

ティール組織が「生命体としての組織」と言われる理由

「ティール(進化型パラダイム)組織の特徴」として、組織が生命体のようなものと考えられていると述べました。

これは全体性(ホールネス)を得たメンバーが自主経営(セルフ・マネジメント)を実現した結果、誰かが意図してコントロールせずとも組織の存在目的が自然に進化していくためです。

それはあたかも、組織自身が意思をもって周囲の影響を受けながら動いているかのように見えます。

“計画を実行するための器として組織がある”という従来の経営学的な組織の捉え方とは大きく異なります。

そのため組織の存在目的を明らかにしようとする時には、「組織の存在目的を決める」のような表現よりも「組織の存在目的に耳を傾ける」という表現が好まれるのです。

ティール組織における組織図・役職とは

多くの場合、ティール組織には組織図や役職がありません。

取引先とのやり取りのために、対外的には「事業部長」や「顧客窓口担当」などといった肩書が名刺に刷られているかもしれません。

しかし事業部長だからこの職務を担当するとか、顧客窓口担当の業務範囲はここまでといった固定的な役割や責任が割り当てられているわけではないのです。

あの人は「◯◯課長」だからこういう仕事をしているはずだ、という捉え方ができないのは組織内に混乱をもたらしそうです。

しかし多くのティール組織では、誰が何をやっているかという情報は組織内で共有されています。

特定の業務について詳しい人に質問したり力を借りたりしたい時は、その情報を確認して声をかけられます。

ティール組織の事例

ここまでお読みになった方は、そのような組織は現実に存在するのか? と思われたかもしれません。

確かに希少な存在ではありますが、書籍の『ティール組織』では、日本も含む世界各国の様々な業種のティール組織が紹介されています。

ここでは、その代表例であるビュートゾルフと、ティール組織化に日本で挑戦するサイボウズの事例を紹介します。

オランダのビュートゾルフ

ビュートゾルフは、高齢者や病人に在宅ケアサービスを提供するオランダの非営利組織です。

2006年に4人の看護師でスタートし、現在は1万人以上の看護師が8〜10万人の患者や利用者をケアする大組織になっています。

看護師たちは原則として12名以下のチームに分かれ、担当の地域を受け持ちます。

各チームには最大限の裁量が与えられ、訪問看護・シフト管理・業績管理・病院など地域の関係各所との連携・スキルアップのための研修など、一般的には本部や管理職が担う役割も自分たちで行う自主経営を実現しています。

ビュートゾルフには、何ごとも利用者の幸せを中心に考えるという指針があります。

この指針の下、看護師は各利用者にとって最善のケアを追求し、そのために研修を受ける自由も持っています。

その結果、ビュートゾルフで働く人たちの満足度はとても高く、利用者からも高い評価を受けています。

『ティール組織』では、ビュートゾルフが「進化する存在目的」を大切にしている例として、あるチームが新たな試みとして「介護者向けの宿泊介護施設」を作ったことを紹介しています。

そして「これが全社的な動きへとつながるかどうかは、時がたてば分かるだろう」と述べています。

一般的な会社のように上層部で判断して予算を配分しません。

このアイデアが「なすべきこと」だと多くのメンバーが感じれば、自然と他のチームも同様のことをはじめ、組織の新規事業へと育っていくはずだ、というのです。

サイボウズ

サイボウズは今のところ、完全にティール組織化しているわけではありません。

しかし『ティール組織』が出版されて間もない頃からティール組織に注目し、ティール組織的な自律分散型の組織を目指しています。

それ以前から「役職」=「役割」という考え方で組織運営をしてきており、部長になっても役職手当があるわけではなく、部長という肩書がなくなっても降格ではありません。

このような考え方はティール組織に近いと言えるでしょう。

組織内の情報共有ツールであるグループウェアを開発・販売する会社だけあって、オンライン上での情報共有が充実しています。

経営判断に関わるような情報に新入社員でもアクセスできることは、個人やチームがそれぞれに判断をして動く「自主経営」の土壌を作ることになります。

またグループウェア上では仕事の情報だけでなく、雑談やプライベートな話題も活発に書き込まれるといいます。

それは仕事とプライベートとで人格を分けない「全体性」がある程度実現されているからかもしれません。

失敗事例は?

組織のティール化を試みたものの継続を断念した例もあります。

ブログサービスを運営するMedium社は、ティール組織の一形態であるホラクラシーと呼ばれる仕組みを導入していましたが、それを取りやめたことを公表しています。

その理由としてMedium社は、部門間の調整が必要な大規模な取り組みの場合に調整に時間がかかることなどを挙げています。

ホラクラシーのやり方に従うことが仕事の円滑な進行を妨げるようになったため、独自の組織運営方法の追求を決めたようです。

ティール組織化のメリットとデメリット

世間ではまだ希少なティール組織を目指すことには、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

ティール組織化のメリット

『ティール組織』は日本においても10万部を超えるベストセラーです。

分厚い本なので読みきれなかった人も多いかもしれません。

しかし読んだ人が好意的に評価し、人に勧めたり話題にしたりしたからこそ、ここまで売れたのではないでしょうか。

そのような状況で組織をティール化できれば先端的な会社として注目を集め、ここで働きたいと考える優秀な人材が集まる可能性があります。

自主経営・全体性・進化する存在目的といった特徴を兼ね備えられれば、メンバーのモチベーションとスキルが存分に引き出され、時代の変化にも現場の判断で素早く対応しながら進化を続けられるので組織の持続可能性が高まるでしょう。

ティール組織化のデメリット・課題

しかしティール組織を新たにつくったり、既存の組織をティール化したりしようとしてもなかなか難しい現実があります。

なぜなら組織に属する人たちの意識がティールの状態、すなわち自分のエゴを手放せる状態にならないとティール組織の一員としてやっていくことが難しいからです。

ティール組織化を試みたものの失敗したという話の中には、そもそもティール組織をきちんと理解しないままに始めたのではないかと感じられるものもあります。

ティール組織化を決意した経営者は理解していても、他の社員の理解が追いつかないケースもあるでしょう。

例えば正しいと思われる判断を一人ひとりが現場でするのは、明確なルールや命令に基づいて行動するのに比べて非常に難しいことです。

個々人が独断で判断すれば良いわけではなく、メンバー同士で常に話し合い、何が組織の存在目的なのかを考え続けていないと判断を誤ってしまいます。

それぞれが考える「正しいこと」が大きく食い違って進む方向がばらばらになったり、致命的なミスが発生したりすることもあるでしょう。

他の組織形態や経営理論との関係

最後に、ティール組織と関係がある用語をいくつか紹介します。

ホラクラシー

ホラクラシーは、ティール組織を運営するためのフレームワークのひとつです。

非常に具体的かつ詳細にプロセスが定められているため、ティール組織化を計画している組織には良い手引きになります。

しかし従来の組織形態とは全く異なるため、これまでの部署・役職・意思決定の仕方などをすべて変える覚悟がなければ実践は難しいでしょう。

開発者のひとりであるブライアン・ロバートソンが解説した書籍は日本語訳も出ています。

『HOLACRACY(ホラクラシー)――人と組織の創造性がめぐりだすチームデザイン』(2023年 英治出版)。

アメーバ経営

アメーバ経営は、京セラを創業した稲盛和夫氏の経営の実体験から生まれた経営管理手法です。

稲盛氏は「会社経営とは一部の経営トップのみで行うものではなく、全社員が関わって行うものだ」という考えをアメーバ経営で実現しました。

具体的には、独立採算で運営するアメーバと呼ばれる小集団に組織を分け、小集団ごとにリーダーを任命し、共同経営のような形で会社を経営していきます。

各アメーバの仕事の成果を「時間当たり付加価値」として数字で見える化することで、全社員が自分たちの収支を意識するようになり、利益確保に主体的に取り組むようになります。

京セラが優良企業であったこともありアメーバ経営は世間に注目され、業種を問わず様々な企業で取り入れられています。

組織体制や役割が明確である点でティール組織とは異なりますが、小さな集団の中でメンバーそれぞれが持てる力を発揮し集団の成果に貢献するという考え方はティール組織の自主経営と共通するものです。

DAO

DAOは「分散型自律組織」(Decentralized Autonomous Organization)の略で、ブロックチェーン技術を利用することで、より民主的で効率的な運営を目指す新しい組織運営の形です。

主な特徴として、組織がフラットで意思決定はメンバーの投票で行われること、投票の集計等はシステム上で自動的に行われ、すべての取引や決定がブロックチェーン上に記録されるため透明性が高いことなどが挙げられます。

ティール組織と直接の関係はありませんが、これまでにない新しい組織運営形態であることや、階層構造のない組織であることなどが共通点と言えるでしょう。

DAOはインターネットを通じて誰でもプロジェクトに参加可能です。

しかし組織のメンバーになるには組織に採用される必要があること、働く人の人間性や組織内のコミュニケーションよりも機械的なルールに基づく運営を重視する点などがティール組織とは異なります。

ティール組織の関連書籍

ティール組織に関する3つの書籍を紹介します。

『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』

フレデリック・ラルー、嘉村賢州(解説)、鈴木立哉(翻訳) 英治出版 2018年

『自然経営 ダイヤモンドメディアが開拓した次世代ティール組織』

武井浩三、天外伺朗 内外出版社 2019年

『実務でつかむ! ティール組織 "成果も人も大切にする"次世代型組織へのアプローチ』

吉原 史郎 大和出版 2018年

ティール組織とは

ティール組織とは、一般的なヒエラルキー型組織とは異なる組織運営の形のことです。

主な特徴に「自主経営」「全体性」「進化する存在目的」の3つがあり、従業員の自主性と創造性を引き出し、変化する環境に対して適応力の高い組織のあり方だとされています。

提唱者は『ティール組織』著者のフレデリック・ラルー

ティール組織という概念は、フレデリック・ラルー(Frederic Laloux)の2014年の著書 "Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness"(邦訳は、2018年刊行の『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』(英治出版))において提唱されました。

ラルーはベルギー出身の米国在住で、10年以上にわたりマッキンゼーで組織変革プロジェクトに携わった後、エグゼクティブ・アドバイザー・コーチ・ファシリテーターとして独立しました。

その後2年半にわたって世界中の組織の調査を行い、新しい組織モデルを探求しました。その上で執筆されたのが『ティール組織』で、日本も含めて世界19カ国で翻訳書が出版されベストセラーになっています(2024年8月現在)。

ティール組織の「ティール」とは

「ティール(teal)」とは、緑がかった青色のことです。

ラルーは組織の発達段階を6つに分類し、それぞれに対応する組織モデルに色と名前を付けました。その中で最も進化した段階が「ティール」です。

この考え方のヒントとなったのが、思想家のケン・ウィルバーが提唱した「インテグラル理論」です。

この理論は、世の中の多様なテーマやジャンルを統合的に捉えるフレームワークを示しており、その中で「人・組織・社会の健全な発達のモデル」の各段階を色で表しているのです。

組織の発達段階という画期的なコンセプト

『ティール組織』が画期的だったのは、人類の意識の進化と共に組織のあり方も発達するものと考え、その段階を独自のフレームワークで示したことにあります。

最も進化した段階であるティール組織は、世の中で親しまれている経営の常識を覆すようなものです。

しかし机上の空論ではなく、『ティール組織』では様々な実例が詳細に紹介されており、これからの時代に適した組織の形態として共感を呼ぶ内容であったことも人々の注目を集めた一因でしょう。

組織の発達段階とは

ラルーは、組織としての発達段階を以下の6段階に分類しています。

マゼンタ(神秘的パラダイム)組織の特徴

血縁関係による小集団をつくることにとどまっていた段階を脱し、数百人で構成される種族を成すようになった段階です。

人間で言えば生後2ヶ月〜2歳頃に見られる意識の段階で、自分自身が世界の中心にいると感じており、科学的な因果関係への理解は不十分、世界全体が様々な神秘に満ちている状態です。

そのため儀式・高齢者・巫女などに従うことで安心を得ようとします。

レッド(衝動型パラダイム)組織の特徴

約1万年前に現れた初期の首長制や原始的な王国に見られるような組織の段階です。

組織には一人の長と多くの歩兵が存在し、大規模な奴隷制も見られ、様々な仕事が分業されるようになります。

この段階では、自分の要求を通すには他者よりも強くあらねばならないし、他者の方が強ければ降参して庇護を求める側に回るという考え方になります。

治安の悪いスラム街や戦闘地域といった敵対的な環境に適した組織運営の方法で、現代においても、マフィアやギャングのような恐怖で支配する組織がこれに当たります。

アンバー(順応型パラダイム)組織の特徴

レッド組織では力を持つ個人がルールを決めていましたが、アンバー組織では集団の基準や慣習に従うことが重要になります。レッド組織が自己中心的な世界なのに対し、アンバーは自民族中心主義的な世界です。

この段階では、因果関係の概念や時間の流れを人々は理解し、将来に向けた計画を立てられるようになります。これにより農業の発展が可能になり、食糧に余裕が生まれたメソポタミアに国家と文明が生まれました。

アンバー組織はそれ以前の段階に比べ、「中長期の計画を立てられる」「安定した組織構造をつくり、規模を拡大できる」といった進歩を遂げています。

その結果、ピラミッドや万里の長城のような長期で大型のプロジェクトが可能になったのです。ただし固定的な規範・明確な階層構造・指揮命令系統に基づいて運営されているため状況の変化に弱く競争には馴染みません。

現代でも、強固な年功序列制が残る日本の企業・大半の政府機関・公立学校・宗教団体・軍隊などがアンバー組織として存在しています。

オレンジ(達成型パラダイム)組織の特徴

イノベーションを生み出すことや起業家精神を持つことを可能にし、人類社会に大きな繁栄をもたらしたのがオレンジ組織です。

西洋世界ではルネサンス期にその萌芽(ほうが)が現れ、産業革命期に一部で受け入れられ、第二次世界大戦後に飛躍的に広がりました。

この段階で人々の間では、「何が正しく何が間違っているのか絶対的な答えはなく、目的に対して有効なものがより良いものだ」という考えが主流になります。

こうなると、代々受け継がれてきた規範・体制・権威に疑問を持てるようになります。社会階層や属性に縛られることなく、実力のあるものが成功する世界です。

現代のグローバル企業がその典型例で、日本の多くの企業でも年功序列を脱してオレンジ組織に近づこうとする動きが見られます。

グリーン(多元型パラダイム)組織の特徴

オレンジ組織は、成功や成長を追い求めすぎるあまり問題を引き起こしたり、働く人が燃え尽きてしまったりすることがよくあります。

その弊害をよく理解し、「金銭的・社会的な成功だけが幸せではない」と考えるのがグリーン組織の世界観です。

グリーン組織を運営しようとする人々は人間の感情を大切にし、公平・調和・コミュニティ・協力・コンセンサスを求めます。

オレンジ組織は客観的な事実に基づいたトップダウンの決定を尊重するのに対し、グリーン組織ではボトムアップで様々な意見を集め、メンバーの総意に基づく決断を目指します。グリーン組織は現在、非営利組織や社会起業家によるスタートアップなどによく見られます。

そして営利企業にも存在します。『ティール組織』ではその一例として、重要なコミュニティの一員や家族として従業員を扱い、パーパスで結束を固めて成功しているサウスウエスト航空などが紹介されています。

ティール(進化型パラダイム)組織の特徴

グリーン組織ではメンバーを家族のような仲間とみなし、リーダーにはメンバーに奉仕する存在であることを期待します。しかしティール組織では、特定の誰かがリーダーとして他のメンバーの面倒を見るべきだとは考えません。

状況次第で誰かが誰かのサポートをしたり、誰かが誰かにアドバイスを求めたりすることはありますが、役割は固定的ではなく、各々が自律的に必要なことをするのが典型的なティール組織のあり方です。

組織を家族のようなものとみなすことはなく、むしろ組織そのものがひとつの生命体のようなものだと考えられています。

意識がティールの段階に達した人は、人生の目標を設定して向かう方向を決めるのではなく、「本当はどのような人生を送りたいのか」という内なる声に耳を傾けながら自分の使命を追求することになります。

人からよく見られたい・自分の欲望を満たしたいといったエゴに振り回されることなく、内面の確信に従って行動できるのがこの段階です。

ティール組織も、あらかじめ決めた目標から逆算して動かしていくのではなく、組織自体がどこへ向かいたいのかという組織の声に耳を傾け、その声に従って運営していくことになります。

組織で何かを決める時の判断基準が、レッド組織なら「自分の欲しいものを獲得できるか」、アンバー組織は「社会規範に適合するか」、オレンジ組織は「効果があるか、成功できるか」、グリーン組織は「全員が公平に扱われ、調和しているか」といった外的なものだったのに対し、ティール組織の判断基準は組織の中にあるのです。

グリーン組織はどのような意見も平等に扱おうとするあまり、判断に非常に時間がかかったり、凡庸(ぼんよう)な結論にしか辿り着かなかったりしがちです。

それに対してティール組織は、何かを決める時に全員のコンセンサスを取る必要はなく、組織の声に照らして正しいと思えば一人で決めて実行できます。

組織の声に沿っているかどうかの判断方法は企業や団体などで異なりますが、グリーン組織と比較してメンバーの自立度が非常に高く、意思決定が早い傾向があります。

進化の段階は共存する

6つの組織分類は、より高次の段階の組織が現れたら、下位の段階の組織が淘汰(とうた)されてなくなるわけではありません。

ラルーは、「注意して見てみると、同じ町の中に、衝動型(レッド)・順応型(アンバー)・達成型(オレンジ)・多元型(グリーン)組織が隣り合わせに活動していることがわかるだろう」と書いています。

またどこかの段階に当てはまる部分が多い組織であっても、部分的には別の段階の特徴を持つ場合もあります。

そして例えばオレンジ組織で働く人がみな、オレンジの世界観に染まった考え方をしているわけではないことにも注意が必要です。

ティール組織の3つのブレイクスルー

実際の組織の事例研究によってラルーは、ティール組織には次の3つのブレイクスルーがあったと述べています。

自主経営(セルフ・マネジメント)

ティール以前の組織は基本的にピラミッド構造になっており、上が下を管理や支配、あるいはサポートしたり導いたりする役割を担います。

グリーン組織も例外ではなく、上位のメンバーが下位のメンバーに権限移譲することで平等な意思決定を実現しようとします。

ティール組織は階層構造ではなく、小さなチームの集合体です。チームの中あるいは外に上下関係や管理職は存在しません。

誰かが管理しなくても個人やチームは自主的に動ける、つまり「自主経営(セルフ・マネジメント)」ができるという考え方なのです。

このことは、全員が同じだけのスキルをもち、同じだけの影響力を持っていることを意味しません。

得意不得意・経験の多寡・組織内外から信頼をどれだけ得ているかなどはメンバー毎に異なるので、流動的な階層が自然と生まれる可能性があります。

その結果、ティール組織では固定的な役職がないだけでなく、担当する業務の内容も流動的になります。結果としてチームのメンバーを取りまとめる役割を担う人も出てきます。

『ティール組織』ではこれを、従来の「支配のための階層制」に対して「自己実現のための階層制」と呼ばれることがあると解説しています。

しかしリーダー役を果たす人は、一般的な組織の管理職のようにチームの業績に責任を負ったり、メンバーの評価をしたりする立場にはありません。

業績の責任を負うのはメンバー全員です。

このことを『ティール組織』では以下のように説明しています。

“人々が引き受けるどのような役割も、仲間に対してそれをやり遂げると公約していることになる。

一人の管理職に対する説明責任ではない周りに対して役割を公言しているのだから、仲間全員が管理職になるのだ。”

多くの場合、ティール組織では管理職だけでなくスタッフ組織も存在しないか、必要最小限の小さなものです。

人事・総務・経理・法務・IT管理など一般的な会社のコーポレート機能の多くを各チームが自主的に行います。

例えば法令の変更に全社的に対応する必要がある、会社のウェブサイトをリニューアルするといった特別な業務が発生した時は、チームを超えたタスクフォースチームが結成されることもあります。

これも上層部で決めて誰かを任命するのではなく、メンバー間の話し合いや自発性によって組織され、役割が終わったら解散します。

このように一部の権力者ではなく誰もが組織の意思決定に参加して実行に移すためには、組織の情報が限りなく透明化されている必要があります。

例えば会社の財務情報に誰でもアクセスできるから、誰かの指示を待つことなく経費の使い方や力を入れるべき仕事について各現場で考えられるのです。

全体性(ホールネス)

仕事を監督し評価する管理職や仕事のルールをつくるスタッフ部門がない状態で人々はちゃんと働くのか、サボったり好き勝手なことを始めたりして会社がまわらなくなるのではないかと疑問に思う方もいるでしょう。

この疑問を解く鍵が「全体性(ホールネス)」という考え方です。

ここで言う「全体性(ホールネス)」とは、組織で働く人が「自分自身のありのまま」であると感じられるような状態です。

従来のビジネス界では、求められる役割を私情を持ち込まず完璧にこなすのがプロフェッショナルであると考えられてきました。

自分がやりたかったことを仕事にした人は、職場に自分自身を持ち込む度合いが比較的大きいでしょう。

しかし割り当てられた職務をまっとうするには、自分の意思を抑え込まなければいけない場面も多くあります。

まして特にやりたくもない仕事についている人は、職場では割り切って仕事用の仮面をかぶり、プライベートの時間で自分を解放するという公私を完全に切り分けた考え方になるでしょう。

しかしティール組織では、自分自身のすべてを職場に持ち込むことが重視されます。

次項で述べる組織の「存在目的」に耳を傾けながら、自分自身がやるべき・やりたい・できると考えることを実行するのです。

そうすると決められた役割の範囲内で仕事をする以上にその人の能力が引き出されることになります。

自発的なモチベーションを基により多くの成果が生み出されるようになるのです。

『ティール組織』では、この状態が次のように描写されています。

“自分の一部を家に残してくるということは、そのたびに自分の可能性や創造性、情熱の一部を切り離してくることを意味する。

多くの職場に生気がないと感じられるのもそのためだろう。

全体性(ホールネス)を得られれば、人生は充実したものになるだろう。

自分の中に、これまで想像していたよりもはるかに充実した人生があることを発見して驚くことになる。

同僚との関係でも、職場をつまらなく、非効率にしていたものの多くが消えてしまう。

仕事は、同じ職場で働く仲間同士で助け合って、自分たちの中に埋もれていた偉大さを発見し、自分たちの使命を明らかにするための器になる。”

進化する存在目的(エボリューショナリー・パーパス)

ティール組織は働く人の全体性を重視するとは言っても、仕事において好き勝手やって良いわけではありません。

組織の存在目的(パーパス)のために自分がやるべきだと思うことをするのです。

オレンジ組織では、利益の最大化・組織の成長・競争に勝つことなどを目的に様々な意思決定がなされます。

そのような企業にも企業理念やパーパスと言われるものがありますが、それは競争に勝つためのスローガンの場合があります。

ティール組織は利益や競争に勝つことを目指しません。

別の目的を追求しているうちに副産物として利益が生まれるのです。

またティール以前の組織の理念やパーパスは、経営者や組織のメンバーが考えて明文化します。

しかしティール組織はパーパスを明文化しないケースも多くあります。

代わりにメンバー同士が常に「これはこの組織の存在目的に合っているのだろうか?」を話し合い、あるいは個々人が自問し、その時々に進む方向を選ぶのです。

ティール組織の向かうべきゴールは固定されたものではなく、その時のメンバーや組織を取り巻く環境の変化などによって変わっていくのです。

これが「進化する(エボリューショナリー)」という形容詞が「存在目的(パーパス)」の前につく理由です。

ティール組織が「生命体としての組織」と言われる理由

「ティール(進化型パラダイム)組織の特徴」として、組織が生命体のようなものと考えられていると述べました。

これは全体性(ホールネス)を得たメンバーが自主経営(セルフ・マネジメント)を実現した結果、誰かが意図してコントロールせずとも組織の存在目的が自然に進化していくためです。

それはあたかも、組織自身が意思をもって周囲の影響を受けながら動いているかのように見えます。

“計画を実行するための器として組織がある”という従来の経営学的な組織の捉え方とは大きく異なります。

そのため組織の存在目的を明らかにしようとする時には、「組織の存在目的を決める」のような表現よりも「組織の存在目的に耳を傾ける」という表現が好まれるのです。

ティール組織における組織図・役職とは

多くの場合、ティール組織には組織図や役職がありません。

取引先とのやり取りのために、対外的には「事業部長」や「顧客窓口担当」などといった肩書が名刺に刷られているかもしれません。

しかし事業部長だからこの職務を担当するとか、顧客窓口担当の業務範囲はここまでといった固定的な役割や責任が割り当てられているわけではないのです。

あの人は「◯◯課長」だからこういう仕事をしているはずだ、という捉え方ができないのは組織内に混乱をもたらしそうです。

しかし多くのティール組織では、誰が何をやっているかという情報は組織内で共有されています。

特定の業務について詳しい人に質問したり力を借りたりしたい時は、その情報を確認して声をかけられます。

ティール組織の事例

ここまでお読みになった方は、そのような組織は現実に存在するのか? と思われたかもしれません。

確かに希少な存在ではありますが、書籍の『ティール組織』では、日本も含む世界各国の様々な業種のティール組織が紹介されています。

ここでは、その代表例であるビュートゾルフと、ティール組織化に日本で挑戦するサイボウズの事例を紹介します。

オランダのビュートゾルフ

ビュートゾルフは、高齢者や病人に在宅ケアサービスを提供するオランダの非営利組織です。

2006年に4人の看護師でスタートし、現在は1万人以上の看護師が8〜10万人の患者や利用者をケアする大組織になっています。

看護師たちは原則として12名以下のチームに分かれ、担当の地域を受け持ちます。

各チームには最大限の裁量が与えられ、訪問看護・シフト管理・業績管理・病院など地域の関係各所との連携・スキルアップのための研修など、一般的には本部や管理職が担う役割も自分たちで行う自主経営を実現しています。

ビュートゾルフには、何ごとも利用者の幸せを中心に考えるという指針があります。

この指針の下、看護師は各利用者にとって最善のケアを追求し、そのために研修を受ける自由も持っています。

その結果、ビュートゾルフで働く人たちの満足度はとても高く、利用者からも高い評価を受けています。

『ティール組織』では、ビュートゾルフが「進化する存在目的」を大切にしている例として、あるチームが新たな試みとして「介護者向けの宿泊介護施設」を作ったことを紹介しています。

そして「これが全社的な動きへとつながるかどうかは、時がたてば分かるだろう」と述べています。

一般的な会社のように上層部で判断して予算を配分しません。

このアイデアが「なすべきこと」だと多くのメンバーが感じれば、自然と他のチームも同様のことをはじめ、組織の新規事業へと育っていくはずだ、というのです。

サイボウズ

サイボウズは今のところ、完全にティール組織化しているわけではありません。

しかし『ティール組織』が出版されて間もない頃からティール組織に注目し、ティール組織的な自律分散型の組織を目指しています。

それ以前から「役職」=「役割」という考え方で組織運営をしてきており、部長になっても役職手当があるわけではなく、部長という肩書がなくなっても降格ではありません。

このような考え方はティール組織に近いと言えるでしょう。

組織内の情報共有ツールであるグループウェアを開発・販売する会社だけあって、オンライン上での情報共有が充実しています。

経営判断に関わるような情報に新入社員でもアクセスできることは、個人やチームがそれぞれに判断をして動く「自主経営」の土壌を作ることになります。

またグループウェア上では仕事の情報だけでなく、雑談やプライベートな話題も活発に書き込まれるといいます。

それは仕事とプライベートとで人格を分けない「全体性」がある程度実現されているからかもしれません。

失敗事例は?

組織のティール化を試みたものの継続を断念した例もあります。

ブログサービスを運営するMedium社は、ティール組織の一形態であるホラクラシーと呼ばれる仕組みを導入していましたが、それを取りやめたことを公表しています。

その理由としてMedium社は、部門間の調整が必要な大規模な取り組みの場合に調整に時間がかかることなどを挙げています。

ホラクラシーのやり方に従うことが仕事の円滑な進行を妨げるようになったため、独自の組織運営方法の追求を決めたようです。

ティール組織化のメリットとデメリット

世間ではまだ希少なティール組織を目指すことには、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

ティール組織化のメリット

『ティール組織』は日本においても10万部を超えるベストセラーです。

分厚い本なので読みきれなかった人も多いかもしれません。

しかし読んだ人が好意的に評価し、人に勧めたり話題にしたりしたからこそ、ここまで売れたのではないでしょうか。

そのような状況で組織をティール化できれば先端的な会社として注目を集め、ここで働きたいと考える優秀な人材が集まる可能性があります。

自主経営・全体性・進化する存在目的といった特徴を兼ね備えられれば、メンバーのモチベーションとスキルが存分に引き出され、時代の変化にも現場の判断で素早く対応しながら進化を続けられるので組織の持続可能性が高まるでしょう。

ティール組織化のデメリット・課題

しかしティール組織を新たにつくったり、既存の組織をティール化したりしようとしてもなかなか難しい現実があります。

なぜなら組織に属する人たちの意識がティールの状態、すなわち自分のエゴを手放せる状態にならないとティール組織の一員としてやっていくことが難しいからです。

ティール組織化を試みたものの失敗したという話の中には、そもそもティール組織をきちんと理解しないままに始めたのではないかと感じられるものもあります。

ティール組織化を決意した経営者は理解していても、他の社員の理解が追いつかないケースもあるでしょう。

例えば正しいと思われる判断を一人ひとりが現場でするのは、明確なルールや命令に基づいて行動するのに比べて非常に難しいことです。

個々人が独断で判断すれば良いわけではなく、メンバー同士で常に話し合い、何が組織の存在目的なのかを考え続けていないと判断を誤ってしまいます。

それぞれが考える「正しいこと」が大きく食い違って進む方向がばらばらになったり、致命的なミスが発生したりすることもあるでしょう。

他の組織形態や経営理論との関係

最後に、ティール組織と関係がある用語をいくつか紹介します。

ホラクラシー

ホラクラシーは、ティール組織を運営するためのフレームワークのひとつです。

非常に具体的かつ詳細にプロセスが定められているため、ティール組織化を計画している組織には良い手引きになります。

しかし従来の組織形態とは全く異なるため、これまでの部署・役職・意思決定の仕方などをすべて変える覚悟がなければ実践は難しいでしょう。

開発者のひとりであるブライアン・ロバートソンが解説した書籍は日本語訳も出ています。

『HOLACRACY(ホラクラシー)――人と組織の創造性がめぐりだすチームデザイン』(2023年 英治出版)。

アメーバ経営

アメーバ経営は、京セラを創業した稲盛和夫氏の経営の実体験から生まれた経営管理手法です。

稲盛氏は「会社経営とは一部の経営トップのみで行うものではなく、全社員が関わって行うものだ」という考えをアメーバ経営で実現しました。

具体的には、独立採算で運営するアメーバと呼ばれる小集団に組織を分け、小集団ごとにリーダーを任命し、共同経営のような形で会社を経営していきます。

各アメーバの仕事の成果を「時間当たり付加価値」として数字で見える化することで、全社員が自分たちの収支を意識するようになり、利益確保に主体的に取り組むようになります。

京セラが優良企業であったこともありアメーバ経営は世間に注目され、業種を問わず様々な企業で取り入れられています。

組織体制や役割が明確である点でティール組織とは異なりますが、小さな集団の中でメンバーそれぞれが持てる力を発揮し集団の成果に貢献するという考え方はティール組織の自主経営と共通するものです。

DAO

DAOは「分散型自律組織」(Decentralized Autonomous Organization)の略で、ブロックチェーン技術を利用することで、より民主的で効率的な運営を目指す新しい組織運営の形です。

主な特徴として、組織がフラットで意思決定はメンバーの投票で行われること、投票の集計等はシステム上で自動的に行われ、すべての取引や決定がブロックチェーン上に記録されるため透明性が高いことなどが挙げられます。

ティール組織と直接の関係はありませんが、これまでにない新しい組織運営形態であることや、階層構造のない組織であることなどが共通点と言えるでしょう。

DAOはインターネットを通じて誰でもプロジェクトに参加可能です。

しかし組織のメンバーになるには組織に採用される必要があること、働く人の人間性や組織内のコミュニケーションよりも機械的なルールに基づく運営を重視する点などがティール組織とは異なります。

ティール組織の関連書籍

ティール組織に関する3つの書籍を紹介します。

『ティール組織――マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』

フレデリック・ラルー、嘉村賢州(解説)、鈴木立哉(翻訳) 英治出版 2018年

『自然経営 ダイヤモンドメディアが開拓した次世代ティール組織』

武井浩三、天外伺朗 内外出版社 2019年

『実務でつかむ! ティール組織 "成果も人も大切にする"次世代型組織へのアプローチ』

吉原 史郎 大和出版 2018年