エンゲージメント革命 社員が熱狂する会社の秘密

「日本の従業員エンゲージメントは世界最低水準の6%」―この衝撃的な事実が、日本企業の根深い問題を物語っています。

生産性の低迷、優秀な人材の流出、イノベーションの停滞。これらの課題の根底にあるのが、会社と従業員の「絆」の欠如です。エンゲージメントの高い企業は離職率が59%減少し、売上が20%向上するという調査結果が示すように、この問題の解決は企業の生存戦略そのものです。本記事では、エンゲージメントの本質から、9つのキードライバー、7つの具体的施策、スターバックスやGoogleの成功事例まで、日本企業がエンゲージメントを向上させるための実践的な方法を解説します。

エンゲージメントとは?

日本企業が直面する低生産性・人材流出・イノベーション不足。

これらの課題に対する解決策として注目を集めているのが「従業員エンゲージメント」です。

エンゲージメントは本来、「約束」や「婚約」を意味する言葉です。

そしてビジネスの文脈では特別な意味を持ちます。

それは、従業員と会社との間に生まれる強い絆のことです。

具体的には、従業員が会社に対して感じる深い愛着や強い帰属意識を指します。

エンゲージメントが高い職場では、会社と従業員が共通の目標に向かって歩みを進めます。

まるで二人三脚のように互いを支え合いながら成長していくのです。

そこには単なる雇用関係を超えたパートナーシップが存在します。

まさに会社と従業員が婚約するようなイメージです。

エンゲージメントを高めると、従業員一人ひとりが会社の未来を自分事として捉え、自発的に貢献しようとする姿勢が生まれます。

しかし日本の従業員エンゲージメントは長年にわたって世界最低水準です。

日本企業の慢性的な問題を根本から解決する鍵となる従業員エンゲージメントについて、その重要性・具体的な向上施策・成功事例・参考資料を紹介します。

従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い

エンゲージメントは厳密に言うと「従業員エンゲージメント」と「ワークエンゲージメント」に分かれます。

「従業員エンゲージメント」とは、会社・組織と個々の社員間の関わり合いや、組織に対する自発的な貢献意識を指します。

「ワークエンゲージメント」は、オランダ・ユトレヒト大学のSchaufeli教授らが提唱した概念で、「仕事の内容」に関連するポジティブで充実した心理状態を表します。

仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組み、いきいきとしている状態にあたると言えます。

これら2つは必ずしも一致する訳ではありません。

例えば子供の頃から大好きなプログラミングの仕事に就けたとします。

仕事は楽しくワークエンゲージメントは高いけれども、会社への貢献意識は薄く従業員エンゲージメントは低いということはあり得ます。

反対に仕事は合わないと感じていてパフォーマンスは低いけれども、会社には愛着があり従業員エンゲージメントは高いという状況も考えられます。

両者を区別していない場合は、2つの概念を合わせて「エンゲージメント」と言います。

従業員満足度・モチベーション・ロイヤルティとはどう違う?

エンゲージメントとよく混同されるのは「従業員満足度」「モチベーション」「ロイヤルティ」といった言葉です。

それぞれの言葉の意味と比較することでエンゲージメントへの理解を深めましょう。

従業員満足度

「従業員が会社や職場にどれだけ満足しているのか」を定量化したものです。

福利厚生・職場環境・人間関係について評価します。

エンゲージメントは仕事への熱意や活力を表し、組織と従業員がそれぞれの成長のためにパフォーマンスを高めていく状態を指します。

仮に福利厚生にコストをかけて従業員満足度が高まったとしても、会社の収益や個人の生産性が高まる訳ではないということがエンゲージメントと異なる部分です。

モチベーション

モチベーションは物事に取り組む「動機付け」を意味します。モチベーションはあくまでも個々人の動機付けを表します。

なお「成果報酬」というインセンティブによってモチベーションを高める試みが多くの日本企業で施行された時期がありました。

それに対してエンゲージメントは、社員・仕事・組織の関係性を表現している点が根本的に異なります。

モチベーションが高く主体的に行動できる社員であっても、それが他の人と協働し、組織として生産性をあげていける状態かどうかはわかりません。

日本人は元々、組織やチームでパフォーマンスを上げることに長けています。

エンゲージメントの高いチームは個人の総和以上の力を発揮できると考えられています。

ロイヤルティ

ロイヤルティとは誠実や忠誠などを意味する言葉です。

元々は国家や主君への忠誠心を表す言葉でした。

エンゲージメントと同じく組織と社員の関係性を示す言葉ですが、ロイヤルティの方が主従関係という意味合いが濃くなります。

会社や経営者が従業員を従えるというニュアンスはやや前近代的な印象を与えるかもしれません。

一方でエンゲージメントは、組織と個人が対等な存在として関係づくりをしていくことが前提とされています。

日本のエンゲージメントは世界最低水準?

アメリカの世論調査会社のギャラップ社が、15歳以上を対象に160カ国以上で行った調査(グローバルワークプレイスの現状2024年版)によると、2023年の日本のエンゲージメントは調査対象の139カ国中で最低水準でした。

世界の従業員エンゲージメントが過去最高の23%に上がった一方で、日本人の従業員エンゲージメントは6%と低迷しています。

エンゲージメントが低い要因として、ポジティブな評価を控える国民性と仕事に対する受け身な姿勢が挙げられています。

いわゆる「指示待ち」の状態になってしまい、主体的に仕事に取り組む意識が低いということです。

また褒められたり評価されたりすることがないため、自分の成長を実感したり会社へ愛着を感じたりするシーンが少ないことも考えられます。

ギャラップ社は『日本人の労働者は職場環境への不満度が高く、41%が大きなストレスを抱えている』『7割超の従業員が最低限の努力しかせず、会社との心理的なつながりが失われている』と警鐘を鳴らしています。

一生懸命仕事をする真面目なイメージが日本人にはありますが、実際は会社員の大半がやる気のない状態にあるということがデータに表れています。

不満のある従業員が守秘義務を無視し、会社の悪口をSNSに書き込んでしまうような状態がエンゲージメントが失われた状態です。

なぜエンゲージメントが重要なのか?

かつては何人退職しても代わりがいくらでもいるという時代だったかもしれません。

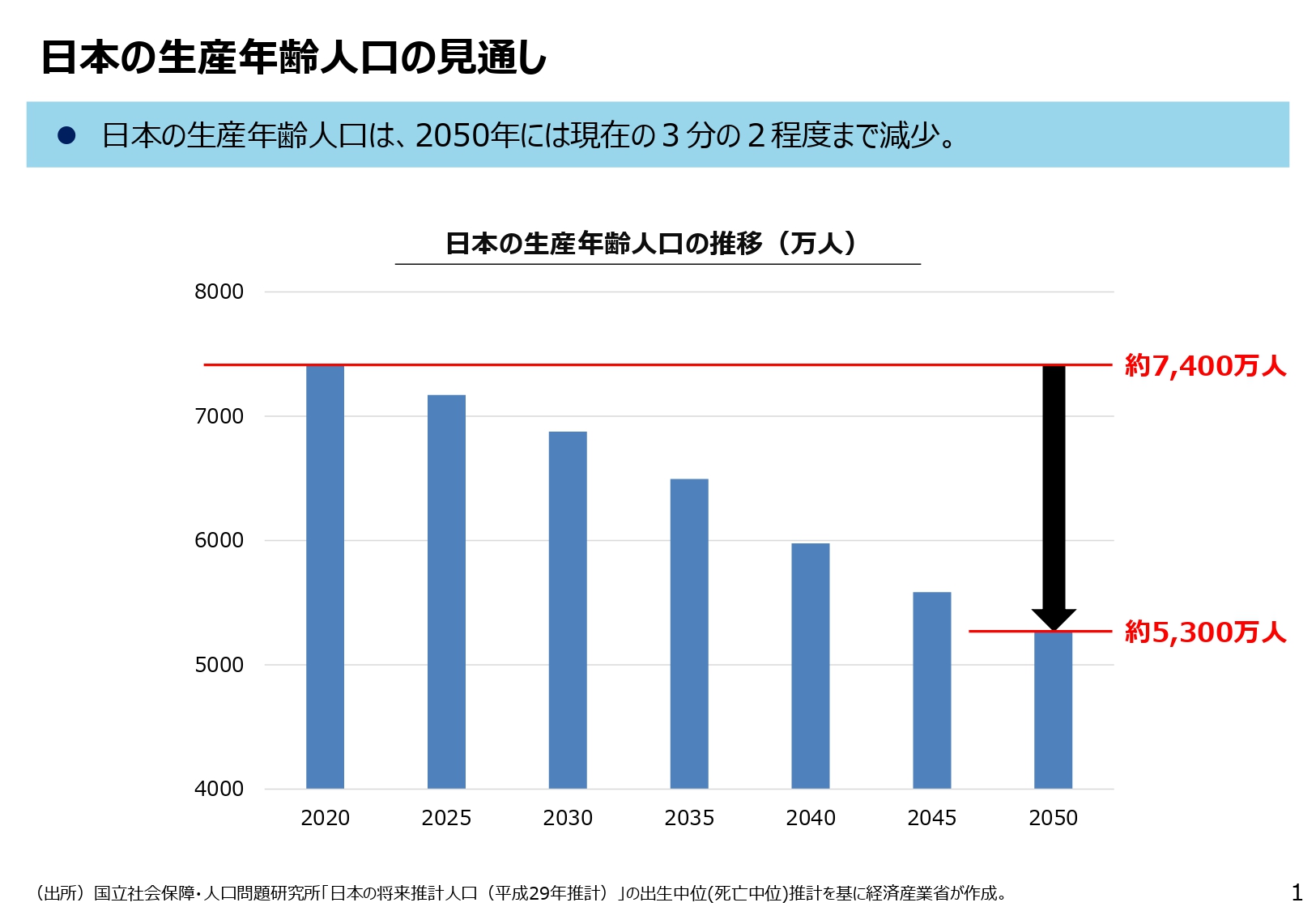

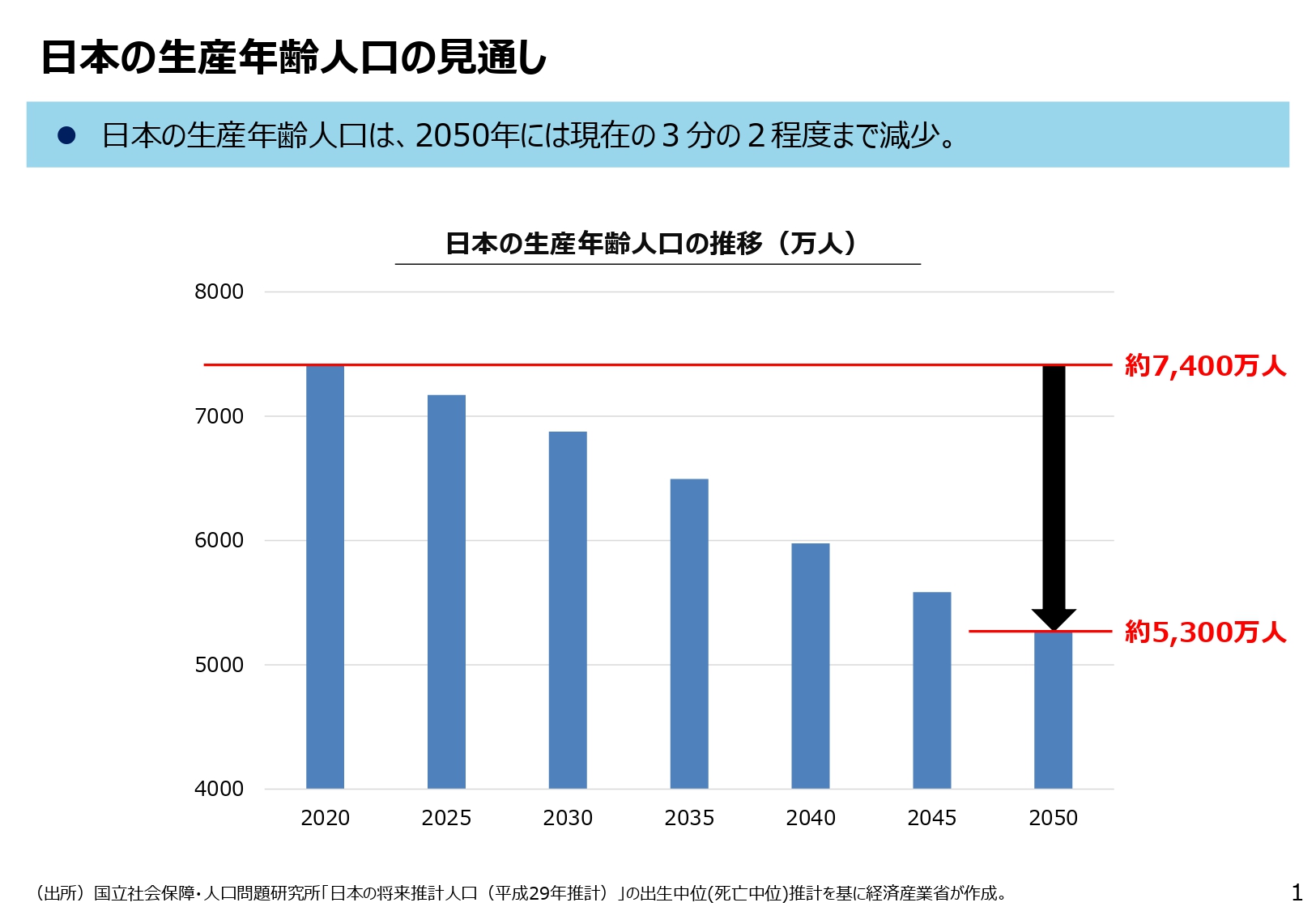

しかし現代は生産年齢が減少しています。

経済産業省によると、2050年の日本の生産年齢人口は、2020年と比べて3分の2まで減少すると予想されています。

参考:経済産業省「事務局資料」

またバブル崩壊後の不況時から終身雇用制の前提が揺らぎ始め、人材の流動化が進んでいます。

転職は珍しいことではなく、愛着ややりがいを社員が持てない会社からは人が去っていくようになりました。

特に若手や中堅など「優秀な人材ほど早く辞めてしまうという問題」が深刻化しています。

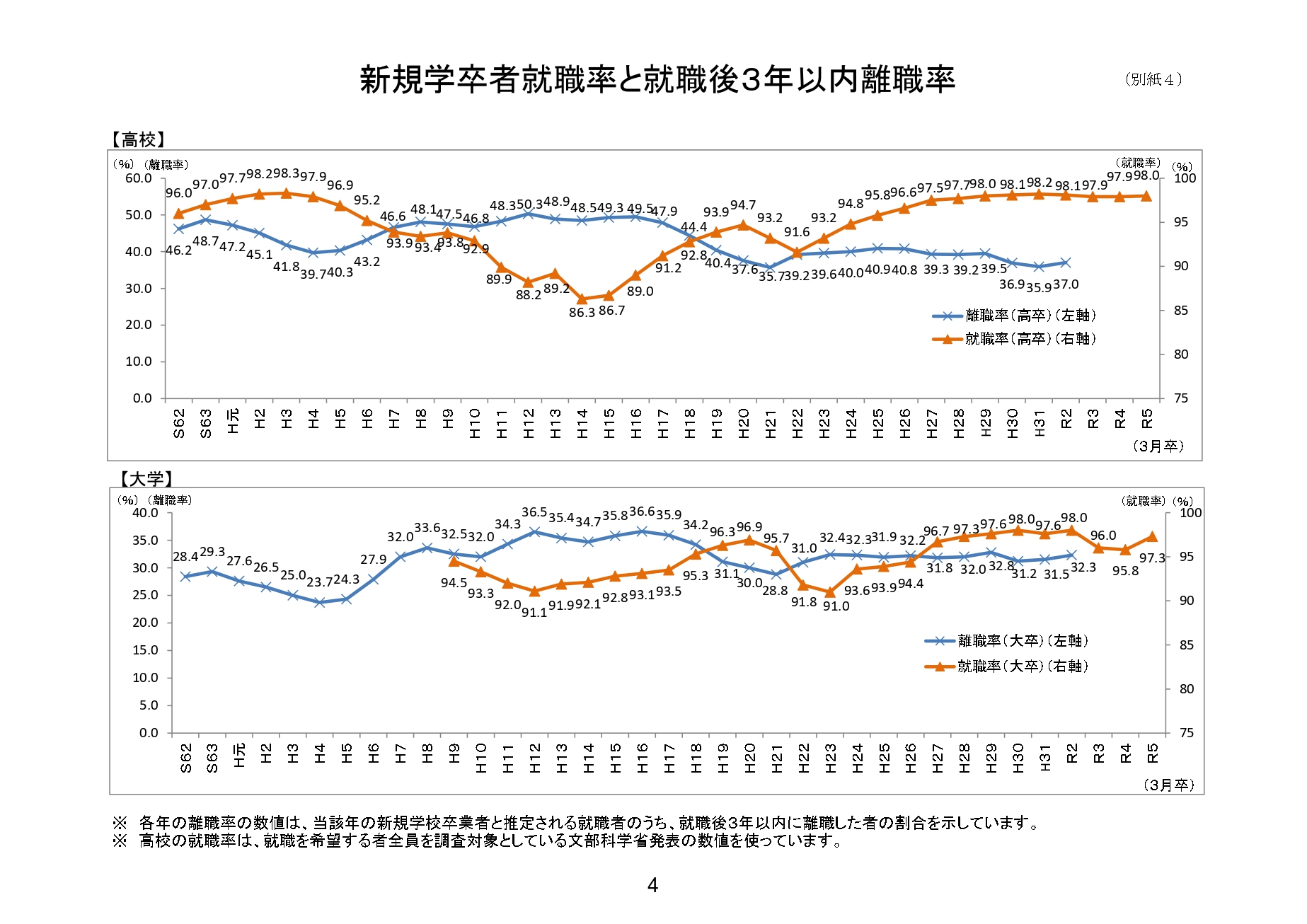

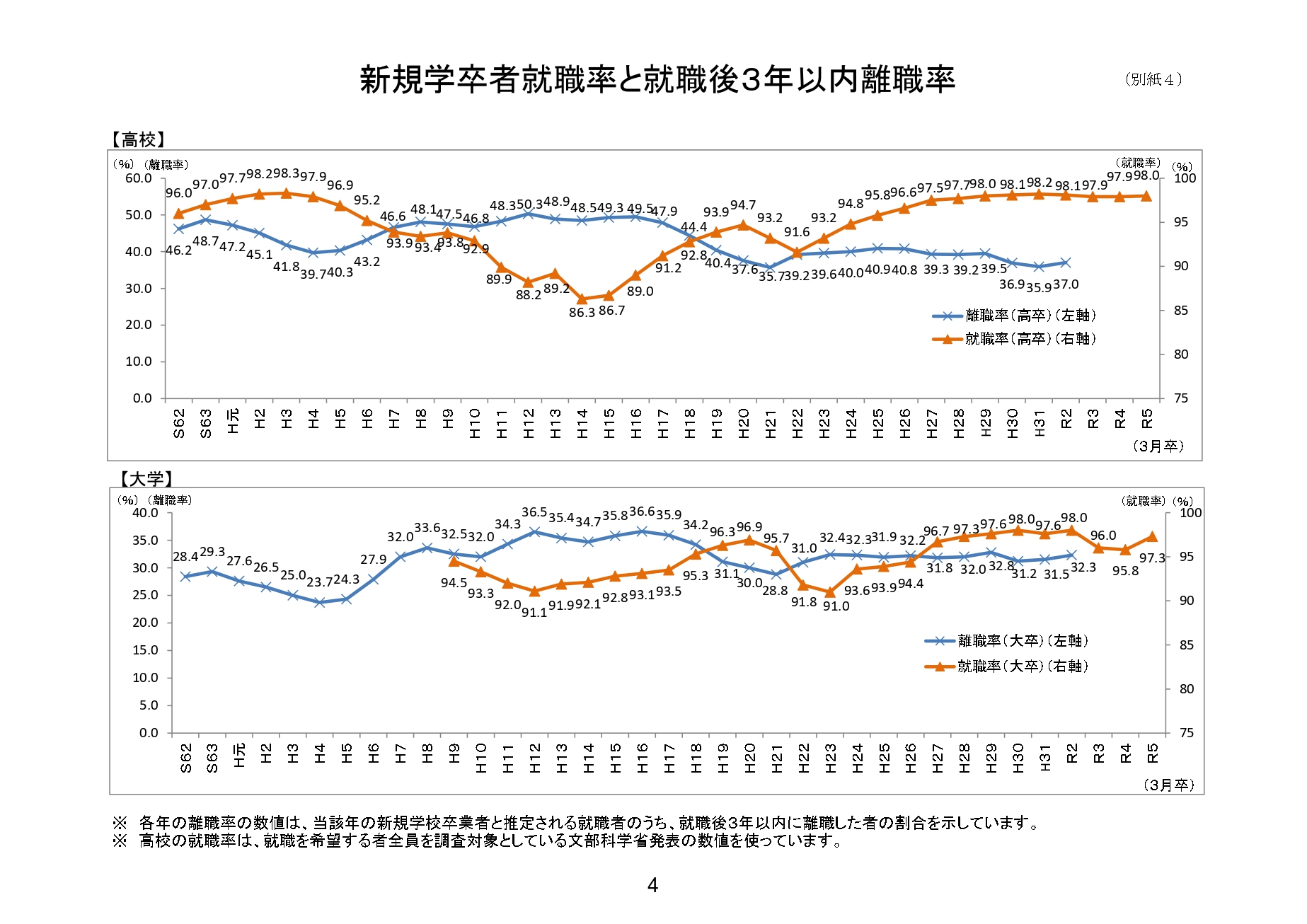

厚労省の発表している「新規学卒者就職率と就職後3年以内離職率」によると、新規学卒就職者の3年以内の離職率は3割程度となっており、苦労して採用した若手が定着しづらい現状が浮かび上がってきます。

参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」

会社の視点から見ると、人材の確保や維持が難しい上に、全体の傾向としてやる気のない社員が多く、若者が次々と辞めてしまうという非常に苦しい状態です。

このような問題が山積している今だからこそ、課題解決の糸口としてエンゲージメントが注目されるようになりました。

世界を見渡すと、Apple・Google・スターバックスといった名だたる会社が経営指標として従業員エンゲージメントを把握し、向上させることに積極的に取り組んでいます。

エンゲージメントが上がるとどのようなメリットがあるのか?

従業員のエンゲージメント向上が組織に多大な利益をもたらすことが様々な調査からわかっています。

ギャロップ社の包括的な調査によると、エンゲージメントのスコアが上位20%のチームは欠勤が41%・離職が59%も減っていました。

つまりエンゲージメントの向上は人材の定着に役立ちます。

他の調査でも同様の結果が出ています。

Oxford Handbook of Positive Psychology at Work によると、従業員が仕事に夢中になると会社を辞める可能性が87%も低くなります。

人材の採用や研修には時間・費用・労力がかかります。定着率が上がればそのコストを大幅に削減できるはずです。

さらに付け加えると、Society for Human Resource Management の調査で「エンゲージメントの高い従業員は会社の目標達成に貢献する可能性が高いこと」がわかっています。

エンゲージメントの向上は単なる従業員満足度の問題ではなく、組織の成功に直結する重要な経営戦略の1つと言えます。

エンゲージメントは会社の業績にも影響を与える

従業員のエンゲージメントが会社の業績に大きな影響を与えることは多くの研究で明らかになっています。

例えばハーバードビジネススクールの元教授ジェームス・ヘスケット氏の研究はこの関係性を明確に示しています。

ヘスケット氏は「サービス・プロフィット・チェーン」という概念を提唱し、従業員満足度と顧客満足度、そして会社の収益性の間に強い連鎖があることを実証しました。

ヘスケット氏は、従業員のエンゲージメントを高める努力を会社がすれば、従業員は熱意と愛社精神を持って働くようになり、その結果として顧客に喜ばれるサービスを提供するようになることを指摘しています。

つまりエンゲージメントの高い従業員は、単に与えられた仕事をこなすだけでなく、顧客の期待を超えるサービスも自発的に提供する傾向があるのです。

この理論を裏付けるように、ギャラップ社の広範な調査でも「職場のエンゲージメントが向上すると、顧客評価が10%・売上が20%向上すること」がわかっています。

この数字はエンゲージメントが単なる従業員満足度の問題ではなく、会社の成長戦略の核心であることを示唆しています。

サーベイでエンゲージメントを見える化する

従業員エンゲージメントは組織の成功に不可欠ですが、抽象的な概念であるため、その測定と管理が課題となります。

この課題に対する効果的なアプローチがエンゲージメントサーベイの実施です。

エンゲージメントサーベイは、従業員の意識や行動を定期的に調査することで組織全体のエンゲージメント状況を見える化します。

典型的なサーベイでは、仕事への満足度・キャリア開発の機会・リーダーシップへの信頼・同僚との関係性などの要素を包括的に評価します。

サーベイの結果は、組織の強みと改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。

例えば特定の部署でコミュニケーションの問題が浮き彫りになれば、そこに焦点を当てた改善策を講じられます。

エンゲージメントを測定するサービスは?

自社のエンゲージメントを測定するのに効果的なサービスをご紹介します。

リクルートマネジメントソリューションズ「エンゲージメント・ドライブ」

リクルートマネジメントソリューションズは、アセスメント・サーベイソリューションの一つとして「エンゲージメント・ドライブ」というサービスを提供しています。

一般的に提唱されるエンゲージメントの概念を参考に、エンゲージメント向上の対象を仕事・職場・会社に分け、3つのエンゲージメントを測定します。

現在の会社の状態を把握し、エンゲージメントを向上していく要因を探れます。

『エンゲージメントを始める上で、組織や個人の状況をまず把握しておきたい』という最初のステップで活用できるサービスです。

参照:リクルートマネジメントソリューションズ「エンゲージメント・ドライブ」

アチーブメントHRソリューションズ株式会社「組織エンゲージメントサーベイ」

「組織エンゲージメントサーベイ」は、特許技術を駆使したエンゲージメントサーベイを通じて組織の現状を正確に把握します。

エンゲージメントスコアを測るだけでは終わらず、人事コンサルタントとデータアナリストによる専門的なサポートを受け、調査項目の設定から具体的な施策の立案までを実施できる点が特徴です。

参照:アチーブメントHRソリューションズ株式会社「組織エンゲージメントサーベイ」

エンゲージメントに影響する9つのキードライバー

従業員エンゲージメントは複雑な概念ですが、その形成に大きな影響を与える要因、いわゆる「キードライバー」が存在します。

これらのドライバーを理解して適切に管理することで、組織全体のエンゲージメント向上を効果的に進められます。

エンゲージメントをバネに急成長した株式会社アトラエは、慶應義塾大学の島津明人教授らと共に研究し、以下のキードライバーを見出しました。

キードライバー詳細職務やりがいのある挑戦的な仕事や自身のスキルを活かせる職務かどうか?自己成長キャリア開発の機会や新しいスキルを習得できるなど仕事を通して成長を実感できる環境か?健康身体的・精神的健康をサポートする取り組みがあるか?過度な疲労やストレスを感じていないか?支援上司や同僚からの職務上の適切なサポートを受けられるかどうか?人間関係良好な人間関係が職場で築けているかどうか?承認適切な評価と承認が周囲から得られているか?理念・戦略会社の理念や戦略に対して納得したり共感したりしているか?組織風土従業員の安心感と信頼感を醸成するような組織風土があるか?環境給料・福利厚生・快適な職場環境といった会社の環境に満足しているか?エンゲージメントに影響する9つのキードライバー

これらのキードライバーは相互に関連しており、バランスよく改善していくことが重要です。

例えば自己成長の機会を提供しても、健康管理が疎かになれば持続的なエンゲージメント向上は難しくなります。

組織がこれらのドライバーを重点的に強化することで、従業員のエンゲージメントは着実に向上していくことでしょう。

エンゲージメントを向上させるために会社がやるべき7つの施策

従業員のエンゲージメント向上は組織の成功に直結する重要な課題です。

定期的なエンゲージメントサーベイを実施し、施策の効果を測定・分析しながら継続的に改善していくことが求められます。

エンゲージメント向上への取り組みは、短期的には従業員満足度の向上・長期的には組織のパフォーマンス向上につながる重要な投資です。

経営層のコミットメントと一貫した取り組みが成功の鍵となります。

エンゲージメントを高めるために会社が実施すべき効果的な施策を以下にいくつか挙げます。

1.採用時にビジョンへの共感度を重視する

会社のビジョンに共感できる人材を採用することは、長期的な従業員エンゲージメントの維持・向上に極めて重要です。

ビジョンへの共感度を重視した採用プロセスを導入することで、組織と個人の価値観のアライメントが図れ、結果としてエンゲージメントの高い職場環境を築けます。

ビジョンへの共感度を意識せずに採用を行うと、スキルや経験は合致していても、会社の方向性や価値観と個人のそれが一致しないケースが生じます。

これは採用のミスマッチを引き起こし、結果的に従業員のエンゲージメント低下につながります。

また会社のビジョンに共感する従業員は良好なチームワークを築きやすく、組織の成功に向けて自発的に貢献する傾向が高くなります。

求人応募や面接の段階から会社のビジョンを明確に伝えて、『当社のビジョンについてどう思うか?』という質問を通じて候補者の共感度を探ることが効果的です。

ビジネス上の判断を求めるビジョンに関連したケーススタディを用意したり、社員との交流機会を設けたりして候補者の反応を見る機会を増やすことが大切になります。

2.入社前に「エンプロイー・エクスペリエンス」を実施する

「エンプロイー・エクスペリエンス(従業員体験)」は、企業文化や実際の職場環境を入社前に候補者に体験してもらう採用アプローチです。

採用プロセスでは把握しきれない企業文化との相性を入社前に確認できるためミスマッチを防げます。

IBM社とGloboferce社の共同調査によると、従業員エクスペリエンス指数のスコアが上位4分の1に当たる従業員は、下位4分の1の従業員と比べて仕事のパフォーマンスが23%以上高いそうです。

参考:IBM Analytics「The Employee Experience Index」

また優れたエンプロイー・エクスペリエンスを提供している会社は、そうでない会社と比較して収益成長率が2倍以上高く、従業員の離職率が低いことが調査結果に記されています。

エンプロイー・エクスペリエンスの実施方法は、1日〜1週間程度の短期インターンシップや、会社の価値観が反映されたイベントへの参加を促すことなどが挙げられます。

3.新入社員に対して「オン・ボーディング」を導入する

活躍することを期待し、意気揚々と出社してきた新入社員。

初日に『何か仕事はありますか』と聞いて回っても、周囲は忙しそうで相手にしてくれない。

デスクでボーッとしているうちに不安になってしまい、『この会社でやっていけるかな?』とSNSで書き込んでしまう。

そのような会社は「オン・ボーディング」が足りない可能性があります。

オン・ボーディング(on-boarding)とは、新入社員ができるだけ早く会社に馴染み、チームの一員として最大限のパフォーマンスを発揮できるようサポートする一連のプロセスを指します。

例えば海外企業では、新入社員が初日に自分のデスクに行くと新しいパソコンが用意されており、社員の寄せ書きや仕事に役立つプレゼントが置かれることがあります。

これにより社員は自分が歓迎されていると感じ、初日からエンゲージメントが高まるのです。

海外のオン・ボーディング事例として、Googleでは「Noogler Orientation」プログラムを実施しています。これは入社後に始まる包括的なオリエンテーションで、会社の文化や価値観、業務プロセスを共有するだけでなく、他部署の新入社員とのネットワーク作りもサポートします。

新入社員だけではなく、業務改善を任されたリーダーや中途採用の社員なども含めて対象となります。

オン・ボーディングを導入することで新入社員の孤立や早期離職を防ぎ、スムーズに職場に馴染んでもらうことが期待できます。

4.1on1の支援を取り入れ関わりを深める

1on1とは、上司や業務主体の会議ではなく、部下を主体としながら、部下の⽇常や成⻑を⽀援するための、継続的な⾯談です。1on1は、週2回から月1回や隔週など一定の頻度で継続的に実施することが重要です。

1on1を導入する会社が増えてきましたが、『業務的なやり取りや雑談で面談が終わってしまう』と悩んでいる方も少なくないようです。

1on1ミーティングでは、単なる業務の進捗確認ではなく、部下の成長や関係構築を目的としています。上司と部下が対等な立場で話し合い、相互理解を深めたり、信頼関係を築いたりする場となります。話す内容も業務にとどまらず、キャリア、プライベート、人間関係、スキルアップなど幅広いテーマが含まれます。

このように、1on1ミーティングは業務の指示や調整が中心となる一般的なミーティングとは異なり、部下の成長やモチベーション向上を支援するための重要な機会となるのです。具体的に業務のミーティングと1on1の違いを確認していきましょう。

まず、主体についてですが、業務のミーティングでは「上司や業務」が主体となるのに対し、1on1ミーティングでは「部下」が主体となります。

頻度に関しては、業務のミーティングは必要に応じて随時行われるのに対し、1on1ミーティングは月に1〜2回、1回あたり30分〜60分を目安に定期的に実施されます。また、必要に応じて自由に設定することも可能です。

意識されるポイントも異なります。業務のミーティングでは、適切な指示や判断、調整が主な目的となりますが、1on1ミーティングでは、相互理解を深め、信頼関係を築くことが重要視されます。さらに、上司は部下を支援し、共に考え、気づきを提供することが求められます。

最後に、会話のテーマについてですが、業務のミーティングでは基本的に「業務」に関する話題が中心です。一方、1on1ミーティングでは、業務に加えてキャリア、プライベート、人間関係、スキルの向上など、幅広いテーマについて話し合うことができます。

1on1ミーティングを実施することで、上司と部下の信頼関係が深まり、安心して相談できる環境が生まれます。業務だけでなくキャリアや悩みを共有することで、部下のモチベーションが向上し、主体的な行動を促す効果も期待できます。さらに、定期的な対話により課題の早期発見が可能になり、適切なサポートを提供できるため、組織への帰属意識が高まります。結果として、社員のエンゲージメント向上につながり、企業全体の生産性や定着率の向上にも貢献します。

5.感謝や褒める習慣をつける

褒めることは、従業員のエンゲージメントを高める上で非常に効果的な手法です。

適切な褒め方を実践することで従業員の自信とモチベーションが高まり、結果としてエンゲージメントの向上につながります。

ギャラップ社の調査によると、過去7日間に上司から褒められたり認められたりしたと感じている従業員は、そうではない従業員と比べてエンゲージメントが4倍高いという結果が出ています。

また別の研究では、定期的に褒められている従業員は、そうではない従業員と比較して生産性が31%高く、離職率が41%低いことが報告されています。

褒める際のポイントがいくつかあります。良い行動や成果はすぐに褒めることが重要です。

タイムリーな評価はその行動の強化につながります。

具体的な行動や成果を指摘して褒めることでより大きな効果が得られます。

また他の社員を手助けした従業員には「ありがとうカード」を渡したり表彰したりするなど感謝を伝える習慣作りもエンゲージメントの向上に役立ちます。

6.エンゲージメントを向上させる研修を行う

エンゲージメントの重要性を理解し、組織や個人の意識を改革するためには教育の機会が重要になります。

エンゲージメントを効果的に高めていくために外部企業の研修を受けるという選択肢があります。

効果的な研修プログラムは以下の通りです。

ビジネスコーチ「エンゲージメント向上プログラム」

個別の状況にあわせ、改善が必要な項目に絞って施策を打ち出せる研修プログラムです。

人によって異なる働きがいや仕事への意味付けを上司がきちんと把握し、部下をサポートすることで社員一人ひとりの生産性がアップします。

組織としてさらなる成長を目指したいときにおすすめのプログラムです。

参照:ビジネスコーチ「エンゲージメント向上プログラム」

インソース「従業員エンゲージメント向上関連研修」

インソースには、エンゲージメント関連の研修が複数あります。

例えば「6カ月で、全社員のエンゲージメントを高める研修プラン」では、部下との接し方やマネジメント方法を管理職は学びます。

一方で一般職は、成長意欲と主体性を高めることでエンゲージメントスコアの向上を目指せるでしょう。

1日で完結する「管理職向け従業員エンゲージメント向上研修」もあるため会社のニーズに合わせて選べます。

参照:インソース「従業員エンゲージメント向上関連研修」

NEWONE「エンゲージメントが高いチームを作るための、伴走型管理職プログラム」

「エンゲージメントが高いチームを作るための、伴走型管理職プログラム」は、管理職のマネジメント能力を革新的に向上させる包括的な研修です。

1日から6ヶ月間の柔軟な期間設定で、オフラインとオンラインの両方に対応し、小規模~数百名規模と幅広く対応できます。

本プログラムの特徴は、チームビルディングツール「Cocolabo」の活用にあります。

このツールは、チーム内の関係性向上と対話促進を支援し、管理職が直面する「メンバーとの関係構築」という課題解決に貢献します。

さらに「Cocolabo」を基にした個別1on1セッションでは、各管理職の具体的な課題に応じた実践的アドバイスを提供しています。

単発の研修にとどまらず、職場での実践をサポートし、従来型のマネジメントスタイルを現代のニーズに合わせてアップデートします。

参照:NEWONE「エンゲージメントが高いチームを作るための、伴走型管理職プログラム」

7.多様な人材が働ける労働時間を設定する

労働時間とエンゲージメントの関係は複雑で、単純に『長ければ良い』または『短ければ良い』という二元論では捉えきれません。

ただし長時間労働が必ずしも生産性や貢献度の向上につながらないことは多くの研究が示すところです。

むしろ過度の長時間労働は心身の疲弊を招き、バーンアウトのリスクを高めます。

またワークライフバランスの崩壊は仕事への不満を増幅させる主要因となり得ます。

重要なのは、労働時間の「量」ではなく「質」にあります。

明確な目標設定・適時適切なフィードバック・継続的な成長機会の提供など「働きがい」を感じられる環境づくりこそがエンゲージメント向上の鍵となります。

多様化する現代の価値観や人材を考慮すると、個々のライフスタイルに適合した労働時間の設定は多くの会社にとって必要不可欠です。

高度成長期の画一的な労働モデルはもはや時代遅れと言えるでしょう。

介護・育児・個人の健康上の理由など様々な事情を抱える従業員にとって、柔軟な働き方は単なる福利厚生ではなくキャリア継続のライフラインとなります。

リモートワークやフレックスタイム制の導入、短時間勤務オプションの拡充など多様な就労形態を用意することで幅広い人材の能力を最大限に引き出せます。

この柔軟性こそが従業員の帰属意識を高め、結果としてエンゲージメントの向上につながるのです。

エンゲージメントを高める上での課題と解決策

エンゲージメント向上には複数の課題があります。

まずエンゲージメント向上は一朝一夕には実現できません。

従業員一人ひとりのニーズに応える個別化されたアプローチ・継続的な取り組み・柔軟な制度設計には時間とリソースが必要です。

日々の業務に追われる中でこの継続性を保つことは容易ではないでしょう。

短期的な成果が見えにくい場合、経営層の理解と支援を得ることは困難を伴う恐れがあります。

課題を克服するには、経営層が率先して重要性を理解し、長期的視点で投資を行う姿勢が求められます。

全社一斉の導入が難しい場合は段階的なアプローチがおすすめです。

まずは特定のチームや部署で試験的に導入して効果を測定します。

その結果を基に改善を重ね、適用範囲を徐々に広げていくことで、より効果的かつ効率的な導入が可能となります。

組織の形を見直す

日本企業の典型的な組織の形はピラミッド型です。

トップダウンの階級制度は、人が人に対して『管理・指示・統制しよう』という意思が働いています。しかしこのようなピラミッド型の組織は時代にそぐわなくなっています。

ピラミッド型の組織では、一部の経営層だけが情報を得てそれを下におろしていました。

インターネットが普及した今ではほとんどの情報が共有され、上から下への管理が及ばなくなっています。

従来の人事管理手法では、変化が激しい情報過多の時代に対応するのは難しくなっています。

またピラミッド型組織は「指示待ち」の受け身の社員が増えるという課題もあります。

これらの課題の解決策として今、「フラット型組織」への移行が注目されています。

この組織形態では、個々の従業員からアイデアや情報を積極的に吸い上げられ、変化に対応しやすくなります。

フラット型組織は社員の主体性を促すのでエンゲージメントの向上にもつながります。

階層を減らして権限を分散させることで従業員の自主性と責任感が高まり、結果として組織全体の活性化が期待できます。

心理的安全性を高める

日本企業では「心理的安全性」が低い傾向があります。

心理的安全性とは、チーム内で自由に意見を述べたりリスクを取ったりしても、否定的な結果や非難を恐れる必要がない環境を指します。

心理的安全性の低さの要因として、失敗を恐れる文化・上下関係の厳しさ・同調圧力の強さなどが挙げられます。

心理的安全性の低さは従業員の自由な発言や創造的な提案を抑制してイノベーションの障害となります。

また問題の早期発見や改善の機会を逃す可能性も高まります。

この状況はストレスや不安を増大させ、従業員のエンゲージメントや生産性の低下につながります。

例えば部下が新しい事業のアイデアを上司に提案したとします。

上司が企画書を突き返し、『うちの会社にはこんなもの必要ない』『お前にできる訳がない』と否定したらどうでしょうか。

同じことを何回か繰り返すうちにこの部下は、『上司には何を言っても無駄だ』と思い心を閉ざしてしまいます。これが心理的安全性のない状態です。

反対に、上司や仲間に対して『何を言っても大丈夫』という安心感や信頼があると、従業員は積極的に意見を話すようになり、失敗を恐れずに挑戦するようになります。

心理的安全性とエンゲージメントは相互に影響し合い、好循環を生み出す関係です。

会社のエンゲージメント導入の成功事例

エンゲージメントを導入することで組織として発展していった好事例をご紹介します。

■スターバックス

スターバックスは、従業員エンゲージメント向上の成功事例として広く知られています。

同社の成功の鍵は、パートナーと呼ばれる従業員を重視する企業文化にあります。

具体的な取り組みとして、大切にしている価値観・将来の方向性・ビジョンなどを採用ページに丁寧に書いています。

会社の理念に共感する人だけが応募段階で集まるように工夫されています。

参考:スターバックス コーヒー ジャパン「10年ビジョン」

出退勤時と休憩時に好きなドリンクが飲める「パートナードリンク」制度や、好きなコーヒー豆を週に1度もらえる「パートナービーンズ」制度など福利厚生も充実しています。

社員およびアルバイト時間帯責任者には、ライフキャリアサポート施策の一環としてe-ラーニングの受講補助があったり、障害のあるアルバイトパートナーの教育サポート制度があったりと成長を促進させる仕組みも多彩です。

さらにモバイルワーク・フレックスタイム制度を設けたりするなど多様性に応じた働き方を実現しています。

「働きたい企業」ランキングの上位に位置するGoogle。

最も有名な施策は「20%ルール」です。

これは従業員が勤務時間の20%を自由なプロジェクトに充てられる制度で、創造性とイノベーションを促進しています。

実際、GmailやGoogle Newsなどの人気サービスはこの20%ルールから生まれました。

またGoogleは「ピープルアナリティクス」という人事アプローチを採用しています。

これは従業員の満足度や生産性に影響を与える要因を科学的に分析し、効果的な施策を展開するものです。

Googleユーザーも「ピープルアナリティクス」を利用できます。

さらに充実した福利厚生も特筆すべき点です。

無料の食事・マッサージ・ジム施設など、従業員の健康とウェルビーイングを重視しています。

これらは単なる福利厚生以上に、従業員が快適に働ける環境づくりの一環となっています。

■ディズニーリゾート

東京ディズニーリゾート事業を行う株式会社オリエンタルランドは、人材マネジメントの方針として『エンゲージメントの高い従業員によるゲストサービスが強みの源泉である』と発表しています。

参考:OLC GROUP「方針・規定」

同社は、ESGマテリアリティのひとつに「従業員の幸福」を定めています。

社内環境や制度を整備することで働きやすさを向上させたり、多彩な表彰制度を利用して従業員の働きがいをアップさせたりしています。

例えばキャスト同士が仲間の素晴らしい行動に対し、専用カードにメッセージを書いて称え合う活動は、1984年に「コーテシーキャンペーン」としてスタートしました。

そしてこの活動は毎年実施されています。

2022年からは「マジカルディズニーキャスト」として、年間を通じた活発なプログラムに進化しました。

「マジカルディズニーキャスト」で交換されたメッセージ数は2022年度で481,947枚にも及びます。

また素晴らしい行動をしたキャストを上司が見かけた際、その行動を称えるためのカード「スペシャルレコグニッションカード」を手渡すこともキャストのモチベーション向上に役立っています。

褒める・感謝するということが苦手な会社において、ディズニーの表彰制度は参考になる部分が多いと思います。

参考:OLC GROUP「キャストの特典・制度」

エンゲージメントに関する代表的な書籍

エンゲージメントに関する代表的な書籍をいくつか紹介します。

これらの書籍は、従業員のモチベーションや職場環境の改善に興味のある方々に気づきを与えてくれるでしょう。

従業員が仕事に愛情を持てる職場をつくる

マーカス・バッキンガム (著)

この書籍は、DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー論文シリーズの一つとして注目を集めています。

従業員が仕事に対して愛情や情熱を持つことの重要性に焦点を当てており、現代のビジネス環境において非常に重要なトピックを扱っています。

著者らは、職場環境が従業員の仕事への愛着や献身にいかに影響を与えるかを詳細に探求しています。

この書籍では、従業員のエンゲージメントを高めるための具体的な戦略やリーダーシップの役割について深く掘り下げています。

また成功事例や失敗事例を通じ、実践的な知見を読者に提供しています。

従業員の満足度と生産性の向上を目指す経営者やHR専門家にとって貴重な参考資料となるでしょう。

参照:Amazon「従業員が仕事に愛情を持てる職場をつくる」

チームの力が従業員エンゲージメントを高める

マーカス・バッキンガム 、アシュリー・グッドール (著)

世界的なベストセラー「さぁ、才能(じぶん)に目覚めよう」の筆者らが、19カ国・1万9,000人以上を対象にした最新の従業員エンゲージメント調査を実施し、チームワークと従業員エンゲージメントの相関関係を明らかにしました。

この書籍は、現代のビジネス環境においてチームの力がいかに重要であるかを明確に示し、効果的なチーム構築の方法やチームパフォーマンスの最適化について詳細に解説しています。

チームのエンゲージメントを高めるためにリーダーが取るべき行動や、チーム内のコミュニケーションを改善するための具体的な手法も提示されているので、マネジメントのスキルを向上させたい人にとっても非常に有益な内容となっています。

参照:Amazon「チームの力が従業員エンゲージメントを高める」

ワーク・エンゲイジメント入門

アーノルド・B・バッカー 、マイケル・P・ライター (著)

この書籍は、ワーク・エンゲイジメントという概念を包括的に解説した入門書として高く評価されています。

この分野の第一人者として著者らは知られており、理論的基礎や最新の研究成果を網羅しているので、このテーマについて体系的に学べます。

学術的な深さと実用的な知恵が含まれた本です。

参照:Amazon「ワーク・エンゲイジメント入門」

これらの書籍には、組織のエンゲージメントを高めるための数多くのヒントが散りばめられています。

エンゲージメントとは?

日本企業が直面する低生産性・人材流出・イノベーション不足。

これらの課題に対する解決策として注目を集めているのが「従業員エンゲージメント」です。

エンゲージメントは本来、「約束」や「婚約」を意味する言葉です。

そしてビジネスの文脈では特別な意味を持ちます。

それは、従業員と会社との間に生まれる強い絆のことです。

具体的には、従業員が会社に対して感じる深い愛着や強い帰属意識を指します。

エンゲージメントが高い職場では、会社と従業員が共通の目標に向かって歩みを進めます。

まるで二人三脚のように互いを支え合いながら成長していくのです。

そこには単なる雇用関係を超えたパートナーシップが存在します。

まさに会社と従業員が婚約するようなイメージです。

エンゲージメントを高めると、従業員一人ひとりが会社の未来を自分事として捉え、自発的に貢献しようとする姿勢が生まれます。

しかし日本の従業員エンゲージメントは長年にわたって世界最低水準です。

日本企業の慢性的な問題を根本から解決する鍵となる従業員エンゲージメントについて、その重要性・具体的な向上施策・成功事例・参考資料を紹介します。

従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントの違い

エンゲージメントは厳密に言うと「従業員エンゲージメント」と「ワークエンゲージメント」に分かれます。

「従業員エンゲージメント」とは、会社・組織と個々の社員間の関わり合いや、組織に対する自発的な貢献意識を指します。

「ワークエンゲージメント」は、オランダ・ユトレヒト大学のSchaufeli教授らが提唱した概念で、「仕事の内容」に関連するポジティブで充実した心理状態を表します。

仕事にやりがいを感じ、熱心に取り組み、いきいきとしている状態にあたると言えます。

これら2つは必ずしも一致する訳ではありません。

例えば子供の頃から大好きなプログラミングの仕事に就けたとします。

仕事は楽しくワークエンゲージメントは高いけれども、会社への貢献意識は薄く従業員エンゲージメントは低いということはあり得ます。

反対に仕事は合わないと感じていてパフォーマンスは低いけれども、会社には愛着があり従業員エンゲージメントは高いという状況も考えられます。

両者を区別していない場合は、2つの概念を合わせて「エンゲージメント」と言います。

従業員満足度・モチベーション・ロイヤルティとはどう違う?

エンゲージメントとよく混同されるのは「従業員満足度」「モチベーション」「ロイヤルティ」といった言葉です。

それぞれの言葉の意味と比較することでエンゲージメントへの理解を深めましょう。

従業員満足度

「従業員が会社や職場にどれだけ満足しているのか」を定量化したものです。

福利厚生・職場環境・人間関係について評価します。

エンゲージメントは仕事への熱意や活力を表し、組織と従業員がそれぞれの成長のためにパフォーマンスを高めていく状態を指します。

仮に福利厚生にコストをかけて従業員満足度が高まったとしても、会社の収益や個人の生産性が高まる訳ではないということがエンゲージメントと異なる部分です。

モチベーション

モチベーションは物事に取り組む「動機付け」を意味します。モチベーションはあくまでも個々人の動機付けを表します。

なお「成果報酬」というインセンティブによってモチベーションを高める試みが多くの日本企業で施行された時期がありました。

それに対してエンゲージメントは、社員・仕事・組織の関係性を表現している点が根本的に異なります。

モチベーションが高く主体的に行動できる社員であっても、それが他の人と協働し、組織として生産性をあげていける状態かどうかはわかりません。

日本人は元々、組織やチームでパフォーマンスを上げることに長けています。

エンゲージメントの高いチームは個人の総和以上の力を発揮できると考えられています。

ロイヤルティ

ロイヤルティとは誠実や忠誠などを意味する言葉です。

元々は国家や主君への忠誠心を表す言葉でした。

エンゲージメントと同じく組織と社員の関係性を示す言葉ですが、ロイヤルティの方が主従関係という意味合いが濃くなります。

会社や経営者が従業員を従えるというニュアンスはやや前近代的な印象を与えるかもしれません。

一方でエンゲージメントは、組織と個人が対等な存在として関係づくりをしていくことが前提とされています。

日本のエンゲージメントは世界最低水準?

アメリカの世論調査会社のギャラップ社が、15歳以上を対象に160カ国以上で行った調査(グローバルワークプレイスの現状2024年版)によると、2023年の日本のエンゲージメントは調査対象の139カ国中で最低水準でした。

世界の従業員エンゲージメントが過去最高の23%に上がった一方で、日本人の従業員エンゲージメントは6%と低迷しています。

エンゲージメントが低い要因として、ポジティブな評価を控える国民性と仕事に対する受け身な姿勢が挙げられています。

いわゆる「指示待ち」の状態になってしまい、主体的に仕事に取り組む意識が低いということです。

また褒められたり評価されたりすることがないため、自分の成長を実感したり会社へ愛着を感じたりするシーンが少ないことも考えられます。

ギャラップ社は『日本人の労働者は職場環境への不満度が高く、41%が大きなストレスを抱えている』『7割超の従業員が最低限の努力しかせず、会社との心理的なつながりが失われている』と警鐘を鳴らしています。

一生懸命仕事をする真面目なイメージが日本人にはありますが、実際は会社員の大半がやる気のない状態にあるということがデータに表れています。

不満のある従業員が守秘義務を無視し、会社の悪口をSNSに書き込んでしまうような状態がエンゲージメントが失われた状態です。

なぜエンゲージメントが重要なのか?

かつては何人退職しても代わりがいくらでもいるという時代だったかもしれません。

しかし現代は生産年齢が減少しています。

経済産業省によると、2050年の日本の生産年齢人口は、2020年と比べて3分の2まで減少すると予想されています。

参考:経済産業省「事務局資料」

またバブル崩壊後の不況時から終身雇用制の前提が揺らぎ始め、人材の流動化が進んでいます。

転職は珍しいことではなく、愛着ややりがいを社員が持てない会社からは人が去っていくようになりました。

特に若手や中堅など「優秀な人材ほど早く辞めてしまうという問題」が深刻化しています。

厚労省の発表している「新規学卒者就職率と就職後3年以内離職率」によると、新規学卒就職者の3年以内の離職率は3割程度となっており、苦労して採用した若手が定着しづらい現状が浮かび上がってきます。

参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」

会社の視点から見ると、人材の確保や維持が難しい上に、全体の傾向としてやる気のない社員が多く、若者が次々と辞めてしまうという非常に苦しい状態です。

このような問題が山積している今だからこそ、課題解決の糸口としてエンゲージメントが注目されるようになりました。

世界を見渡すと、Apple・Google・スターバックスといった名だたる会社が経営指標として従業員エンゲージメントを把握し、向上させることに積極的に取り組んでいます。

エンゲージメントが上がるとどのようなメリットがあるのか?

従業員のエンゲージメント向上が組織に多大な利益をもたらすことが様々な調査からわかっています。

ギャロップ社の包括的な調査によると、エンゲージメントのスコアが上位20%のチームは欠勤が41%・離職が59%も減っていました。

つまりエンゲージメントの向上は人材の定着に役立ちます。

他の調査でも同様の結果が出ています。

Oxford Handbook of Positive Psychology at Work によると、従業員が仕事に夢中になると会社を辞める可能性が87%も低くなります。

人材の採用や研修には時間・費用・労力がかかります。定着率が上がればそのコストを大幅に削減できるはずです。

さらに付け加えると、Society for Human Resource Management の調査で「エンゲージメントの高い従業員は会社の目標達成に貢献する可能性が高いこと」がわかっています。

エンゲージメントの向上は単なる従業員満足度の問題ではなく、組織の成功に直結する重要な経営戦略の1つと言えます。

エンゲージメントは会社の業績にも影響を与える

従業員のエンゲージメントが会社の業績に大きな影響を与えることは多くの研究で明らかになっています。

例えばハーバードビジネススクールの元教授ジェームス・ヘスケット氏の研究はこの関係性を明確に示しています。

ヘスケット氏は「サービス・プロフィット・チェーン」という概念を提唱し、従業員満足度と顧客満足度、そして会社の収益性の間に強い連鎖があることを実証しました。

ヘスケット氏は、従業員のエンゲージメントを高める努力を会社がすれば、従業員は熱意と愛社精神を持って働くようになり、その結果として顧客に喜ばれるサービスを提供するようになることを指摘しています。

つまりエンゲージメントの高い従業員は、単に与えられた仕事をこなすだけでなく、顧客の期待を超えるサービスも自発的に提供する傾向があるのです。

この理論を裏付けるように、ギャラップ社の広範な調査でも「職場のエンゲージメントが向上すると、顧客評価が10%・売上が20%向上すること」がわかっています。

この数字はエンゲージメントが単なる従業員満足度の問題ではなく、会社の成長戦略の核心であることを示唆しています。

サーベイでエンゲージメントを見える化する

従業員エンゲージメントは組織の成功に不可欠ですが、抽象的な概念であるため、その測定と管理が課題となります。

この課題に対する効果的なアプローチがエンゲージメントサーベイの実施です。

エンゲージメントサーベイは、従業員の意識や行動を定期的に調査することで組織全体のエンゲージメント状況を見える化します。

典型的なサーベイでは、仕事への満足度・キャリア開発の機会・リーダーシップへの信頼・同僚との関係性などの要素を包括的に評価します。

サーベイの結果は、組織の強みと改善が必要な領域を特定するのに役立ちます。

例えば特定の部署でコミュニケーションの問題が浮き彫りになれば、そこに焦点を当てた改善策を講じられます。

エンゲージメントを測定するサービスは?

自社のエンゲージメントを測定するのに効果的なサービスをご紹介します。

リクルートマネジメントソリューションズ「エンゲージメント・ドライブ」

リクルートマネジメントソリューションズは、アセスメント・サーベイソリューションの一つとして「エンゲージメント・ドライブ」というサービスを提供しています。

一般的に提唱されるエンゲージメントの概念を参考に、エンゲージメント向上の対象を仕事・職場・会社に分け、3つのエンゲージメントを測定します。

現在の会社の状態を把握し、エンゲージメントを向上していく要因を探れます。

『エンゲージメントを始める上で、組織や個人の状況をまず把握しておきたい』という最初のステップで活用できるサービスです。

参照:リクルートマネジメントソリューションズ「エンゲージメント・ドライブ」

アチーブメントHRソリューションズ株式会社「組織エンゲージメントサーベイ」

「組織エンゲージメントサーベイ」は、特許技術を駆使したエンゲージメントサーベイを通じて組織の現状を正確に把握します。

エンゲージメントスコアを測るだけでは終わらず、人事コンサルタントとデータアナリストによる専門的なサポートを受け、調査項目の設定から具体的な施策の立案までを実施できる点が特徴です。

参照:アチーブメントHRソリューションズ株式会社「組織エンゲージメントサーベイ」

エンゲージメントに影響する9つのキードライバー

従業員エンゲージメントは複雑な概念ですが、その形成に大きな影響を与える要因、いわゆる「キードライバー」が存在します。

これらのドライバーを理解して適切に管理することで、組織全体のエンゲージメント向上を効果的に進められます。

エンゲージメントをバネに急成長した株式会社アトラエは、慶應義塾大学の島津明人教授らと共に研究し、以下のキードライバーを見出しました。

キードライバー詳細職務やりがいのある挑戦的な仕事や自身のスキルを活かせる職務かどうか?自己成長キャリア開発の機会や新しいスキルを習得できるなど仕事を通して成長を実感できる環境か?健康身体的・精神的健康をサポートする取り組みがあるか?過度な疲労やストレスを感じていないか?支援上司や同僚からの職務上の適切なサポートを受けられるかどうか?人間関係良好な人間関係が職場で築けているかどうか?承認適切な評価と承認が周囲から得られているか?理念・戦略会社の理念や戦略に対して納得したり共感したりしているか?組織風土従業員の安心感と信頼感を醸成するような組織風土があるか?環境給料・福利厚生・快適な職場環境といった会社の環境に満足しているか?エンゲージメントに影響する9つのキードライバー

これらのキードライバーは相互に関連しており、バランスよく改善していくことが重要です。

例えば自己成長の機会を提供しても、健康管理が疎かになれば持続的なエンゲージメント向上は難しくなります。

組織がこれらのドライバーを重点的に強化することで、従業員のエンゲージメントは着実に向上していくことでしょう。

エンゲージメントを向上させるために会社がやるべき7つの施策

従業員のエンゲージメント向上は組織の成功に直結する重要な課題です。

定期的なエンゲージメントサーベイを実施し、施策の効果を測定・分析しながら継続的に改善していくことが求められます。

エンゲージメント向上への取り組みは、短期的には従業員満足度の向上・長期的には組織のパフォーマンス向上につながる重要な投資です。

経営層のコミットメントと一貫した取り組みが成功の鍵となります。

エンゲージメントを高めるために会社が実施すべき効果的な施策を以下にいくつか挙げます。

1.採用時にビジョンへの共感度を重視する

会社のビジョンに共感できる人材を採用することは、長期的な従業員エンゲージメントの維持・向上に極めて重要です。

ビジョンへの共感度を重視した採用プロセスを導入することで、組織と個人の価値観のアライメントが図れ、結果としてエンゲージメントの高い職場環境を築けます。

ビジョンへの共感度を意識せずに採用を行うと、スキルや経験は合致していても、会社の方向性や価値観と個人のそれが一致しないケースが生じます。

これは採用のミスマッチを引き起こし、結果的に従業員のエンゲージメント低下につながります。

また会社のビジョンに共感する従業員は良好なチームワークを築きやすく、組織の成功に向けて自発的に貢献する傾向が高くなります。

求人応募や面接の段階から会社のビジョンを明確に伝えて、『当社のビジョンについてどう思うか?』という質問を通じて候補者の共感度を探ることが効果的です。

ビジネス上の判断を求めるビジョンに関連したケーススタディを用意したり、社員との交流機会を設けたりして候補者の反応を見る機会を増やすことが大切になります。

2.入社前に「エンプロイー・エクスペリエンス」を実施する

「エンプロイー・エクスペリエンス(従業員体験)」は、企業文化や実際の職場環境を入社前に候補者に体験してもらう採用アプローチです。

採用プロセスでは把握しきれない企業文化との相性を入社前に確認できるためミスマッチを防げます。

IBM社とGloboferce社の共同調査によると、従業員エクスペリエンス指数のスコアが上位4分の1に当たる従業員は、下位4分の1の従業員と比べて仕事のパフォーマンスが23%以上高いそうです。

参考:IBM Analytics「The Employee Experience Index」

また優れたエンプロイー・エクスペリエンスを提供している会社は、そうでない会社と比較して収益成長率が2倍以上高く、従業員の離職率が低いことが調査結果に記されています。

エンプロイー・エクスペリエンスの実施方法は、1日〜1週間程度の短期インターンシップや、会社の価値観が反映されたイベントへの参加を促すことなどが挙げられます。

3.新入社員に対して「オン・ボーディング」を導入する

活躍することを期待し、意気揚々と出社してきた新入社員。

初日に『何か仕事はありますか』と聞いて回っても、周囲は忙しそうで相手にしてくれない。

デスクでボーッとしているうちに不安になってしまい、『この会社でやっていけるかな?』とSNSで書き込んでしまう。

そのような会社は「オン・ボーディング」が足りない可能性があります。

オン・ボーディング(on-boarding)とは、新入社員ができるだけ早く会社に馴染み、チームの一員として最大限のパフォーマンスを発揮できるようサポートする一連のプロセスを指します。

例えば海外企業では、新入社員が初日に自分のデスクに行くと新しいパソコンが用意されており、社員の寄せ書きや仕事に役立つプレゼントが置かれることがあります。

これにより社員は自分が歓迎されていると感じ、初日からエンゲージメントが高まるのです。

海外のオン・ボーディング事例として、Googleでは「Noogler Orientation」プログラムを実施しています。これは入社後に始まる包括的なオリエンテーションで、会社の文化や価値観、業務プロセスを共有するだけでなく、他部署の新入社員とのネットワーク作りもサポートします。

新入社員だけではなく、業務改善を任されたリーダーや中途採用の社員なども含めて対象となります。

オン・ボーディングを導入することで新入社員の孤立や早期離職を防ぎ、スムーズに職場に馴染んでもらうことが期待できます。

4.1on1の支援を取り入れ関わりを深める

1on1とは、上司や業務主体の会議ではなく、部下を主体としながら、部下の⽇常や成⻑を⽀援するための、継続的な⾯談です。1on1は、週2回から月1回や隔週など一定の頻度で継続的に実施することが重要です。

1on1を導入する会社が増えてきましたが、『業務的なやり取りや雑談で面談が終わってしまう』と悩んでいる方も少なくないようです。

1on1ミーティングでは、単なる業務の進捗確認ではなく、部下の成長や関係構築を目的としています。上司と部下が対等な立場で話し合い、相互理解を深めたり、信頼関係を築いたりする場となります。話す内容も業務にとどまらず、キャリア、プライベート、人間関係、スキルアップなど幅広いテーマが含まれます。

このように、1on1ミーティングは業務の指示や調整が中心となる一般的なミーティングとは異なり、部下の成長やモチベーション向上を支援するための重要な機会となるのです。具体的に業務のミーティングと1on1の違いを確認していきましょう。

まず、主体についてですが、業務のミーティングでは「上司や業務」が主体となるのに対し、1on1ミーティングでは「部下」が主体となります。

頻度に関しては、業務のミーティングは必要に応じて随時行われるのに対し、1on1ミーティングは月に1〜2回、1回あたり30分〜60分を目安に定期的に実施されます。また、必要に応じて自由に設定することも可能です。

意識されるポイントも異なります。業務のミーティングでは、適切な指示や判断、調整が主な目的となりますが、1on1ミーティングでは、相互理解を深め、信頼関係を築くことが重要視されます。さらに、上司は部下を支援し、共に考え、気づきを提供することが求められます。

最後に、会話のテーマについてですが、業務のミーティングでは基本的に「業務」に関する話題が中心です。一方、1on1ミーティングでは、業務に加えてキャリア、プライベート、人間関係、スキルの向上など、幅広いテーマについて話し合うことができます。

1on1ミーティングを実施することで、上司と部下の信頼関係が深まり、安心して相談できる環境が生まれます。業務だけでなくキャリアや悩みを共有することで、部下のモチベーションが向上し、主体的な行動を促す効果も期待できます。さらに、定期的な対話により課題の早期発見が可能になり、適切なサポートを提供できるため、組織への帰属意識が高まります。結果として、社員のエンゲージメント向上につながり、企業全体の生産性や定着率の向上にも貢献します。

5.感謝や褒める習慣をつける

褒めることは、従業員のエンゲージメントを高める上で非常に効果的な手法です。

適切な褒め方を実践することで従業員の自信とモチベーションが高まり、結果としてエンゲージメントの向上につながります。

ギャラップ社の調査によると、過去7日間に上司から褒められたり認められたりしたと感じている従業員は、そうではない従業員と比べてエンゲージメントが4倍高いという結果が出ています。

また別の研究では、定期的に褒められている従業員は、そうではない従業員と比較して生産性が31%高く、離職率が41%低いことが報告されています。

褒める際のポイントがいくつかあります。良い行動や成果はすぐに褒めることが重要です。

タイムリーな評価はその行動の強化につながります。

具体的な行動や成果を指摘して褒めることでより大きな効果が得られます。

また他の社員を手助けした従業員には「ありがとうカード」を渡したり表彰したりするなど感謝を伝える習慣作りもエンゲージメントの向上に役立ちます。

6.エンゲージメントを向上させる研修を行う

エンゲージメントの重要性を理解し、組織や個人の意識を改革するためには教育の機会が重要になります。

エンゲージメントを効果的に高めていくために外部企業の研修を受けるという選択肢があります。

効果的な研修プログラムは以下の通りです。

ビジネスコーチ「エンゲージメント向上プログラム」

個別の状況にあわせ、改善が必要な項目に絞って施策を打ち出せる研修プログラムです。

人によって異なる働きがいや仕事への意味付けを上司がきちんと把握し、部下をサポートすることで社員一人ひとりの生産性がアップします。

組織としてさらなる成長を目指したいときにおすすめのプログラムです。

参照:ビジネスコーチ「エンゲージメント向上プログラム」

インソース「従業員エンゲージメント向上関連研修」

インソースには、エンゲージメント関連の研修が複数あります。

例えば「6カ月で、全社員のエンゲージメントを高める研修プラン」では、部下との接し方やマネジメント方法を管理職は学びます。

一方で一般職は、成長意欲と主体性を高めることでエンゲージメントスコアの向上を目指せるでしょう。

1日で完結する「管理職向け従業員エンゲージメント向上研修」もあるため会社のニーズに合わせて選べます。

参照:インソース「従業員エンゲージメント向上関連研修」

NEWONE「エンゲージメントが高いチームを作るための、伴走型管理職プログラム」

「エンゲージメントが高いチームを作るための、伴走型管理職プログラム」は、管理職のマネジメント能力を革新的に向上させる包括的な研修です。

1日から6ヶ月間の柔軟な期間設定で、オフラインとオンラインの両方に対応し、小規模~数百名規模と幅広く対応できます。

本プログラムの特徴は、チームビルディングツール「Cocolabo」の活用にあります。

このツールは、チーム内の関係性向上と対話促進を支援し、管理職が直面する「メンバーとの関係構築」という課題解決に貢献します。

さらに「Cocolabo」を基にした個別1on1セッションでは、各管理職の具体的な課題に応じた実践的アドバイスを提供しています。

単発の研修にとどまらず、職場での実践をサポートし、従来型のマネジメントスタイルを現代のニーズに合わせてアップデートします。

参照:NEWONE「エンゲージメントが高いチームを作るための、伴走型管理職プログラム」

7.多様な人材が働ける労働時間を設定する

労働時間とエンゲージメントの関係は複雑で、単純に『長ければ良い』または『短ければ良い』という二元論では捉えきれません。

ただし長時間労働が必ずしも生産性や貢献度の向上につながらないことは多くの研究が示すところです。

むしろ過度の長時間労働は心身の疲弊を招き、バーンアウトのリスクを高めます。

またワークライフバランスの崩壊は仕事への不満を増幅させる主要因となり得ます。

重要なのは、労働時間の「量」ではなく「質」にあります。

明確な目標設定・適時適切なフィードバック・継続的な成長機会の提供など「働きがい」を感じられる環境づくりこそがエンゲージメント向上の鍵となります。

多様化する現代の価値観や人材を考慮すると、個々のライフスタイルに適合した労働時間の設定は多くの会社にとって必要不可欠です。

高度成長期の画一的な労働モデルはもはや時代遅れと言えるでしょう。

介護・育児・個人の健康上の理由など様々な事情を抱える従業員にとって、柔軟な働き方は単なる福利厚生ではなくキャリア継続のライフラインとなります。

リモートワークやフレックスタイム制の導入、短時間勤務オプションの拡充など多様な就労形態を用意することで幅広い人材の能力を最大限に引き出せます。

この柔軟性こそが従業員の帰属意識を高め、結果としてエンゲージメントの向上につながるのです。

エンゲージメントを高める上での課題と解決策

エンゲージメント向上には複数の課題があります。

まずエンゲージメント向上は一朝一夕には実現できません。

従業員一人ひとりのニーズに応える個別化されたアプローチ・継続的な取り組み・柔軟な制度設計には時間とリソースが必要です。

日々の業務に追われる中でこの継続性を保つことは容易ではないでしょう。

短期的な成果が見えにくい場合、経営層の理解と支援を得ることは困難を伴う恐れがあります。

課題を克服するには、経営層が率先して重要性を理解し、長期的視点で投資を行う姿勢が求められます。

全社一斉の導入が難しい場合は段階的なアプローチがおすすめです。

まずは特定のチームや部署で試験的に導入して効果を測定します。

その結果を基に改善を重ね、適用範囲を徐々に広げていくことで、より効果的かつ効率的な導入が可能となります。

組織の形を見直す

日本企業の典型的な組織の形はピラミッド型です。

トップダウンの階級制度は、人が人に対して『管理・指示・統制しよう』という意思が働いています。しかしこのようなピラミッド型の組織は時代にそぐわなくなっています。

ピラミッド型の組織では、一部の経営層だけが情報を得てそれを下におろしていました。

インターネットが普及した今ではほとんどの情報が共有され、上から下への管理が及ばなくなっています。

従来の人事管理手法では、変化が激しい情報過多の時代に対応するのは難しくなっています。

またピラミッド型組織は「指示待ち」の受け身の社員が増えるという課題もあります。

これらの課題の解決策として今、「フラット型組織」への移行が注目されています。

この組織形態では、個々の従業員からアイデアや情報を積極的に吸い上げられ、変化に対応しやすくなります。

フラット型組織は社員の主体性を促すのでエンゲージメントの向上にもつながります。

階層を減らして権限を分散させることで従業員の自主性と責任感が高まり、結果として組織全体の活性化が期待できます。

心理的安全性を高める

日本企業では「心理的安全性」が低い傾向があります。

心理的安全性とは、チーム内で自由に意見を述べたりリスクを取ったりしても、否定的な結果や非難を恐れる必要がない環境を指します。

心理的安全性の低さの要因として、失敗を恐れる文化・上下関係の厳しさ・同調圧力の強さなどが挙げられます。

心理的安全性の低さは従業員の自由な発言や創造的な提案を抑制してイノベーションの障害となります。

また問題の早期発見や改善の機会を逃す可能性も高まります。

この状況はストレスや不安を増大させ、従業員のエンゲージメントや生産性の低下につながります。

例えば部下が新しい事業のアイデアを上司に提案したとします。

上司が企画書を突き返し、『うちの会社にはこんなもの必要ない』『お前にできる訳がない』と否定したらどうでしょうか。

同じことを何回か繰り返すうちにこの部下は、『上司には何を言っても無駄だ』と思い心を閉ざしてしまいます。これが心理的安全性のない状態です。

反対に、上司や仲間に対して『何を言っても大丈夫』という安心感や信頼があると、従業員は積極的に意見を話すようになり、失敗を恐れずに挑戦するようになります。

心理的安全性とエンゲージメントは相互に影響し合い、好循環を生み出す関係です。

会社のエンゲージメント導入の成功事例

エンゲージメントを導入することで組織として発展していった好事例をご紹介します。

■スターバックス

スターバックスは、従業員エンゲージメント向上の成功事例として広く知られています。

同社の成功の鍵は、パートナーと呼ばれる従業員を重視する企業文化にあります。

具体的な取り組みとして、大切にしている価値観・将来の方向性・ビジョンなどを採用ページに丁寧に書いています。

会社の理念に共感する人だけが応募段階で集まるように工夫されています。

参考:スターバックス コーヒー ジャパン「10年ビジョン」

出退勤時と休憩時に好きなドリンクが飲める「パートナードリンク」制度や、好きなコーヒー豆を週に1度もらえる「パートナービーンズ」制度など福利厚生も充実しています。

社員およびアルバイト時間帯責任者には、ライフキャリアサポート施策の一環としてe-ラーニングの受講補助があったり、障害のあるアルバイトパートナーの教育サポート制度があったりと成長を促進させる仕組みも多彩です。

さらにモバイルワーク・フレックスタイム制度を設けたりするなど多様性に応じた働き方を実現しています。

「働きたい企業」ランキングの上位に位置するGoogle。

最も有名な施策は「20%ルール」です。

これは従業員が勤務時間の20%を自由なプロジェクトに充てられる制度で、創造性とイノベーションを促進しています。

実際、GmailやGoogle Newsなどの人気サービスはこの20%ルールから生まれました。

またGoogleは「ピープルアナリティクス」という人事アプローチを採用しています。

これは従業員の満足度や生産性に影響を与える要因を科学的に分析し、効果的な施策を展開するものです。

Googleユーザーも「ピープルアナリティクス」を利用できます。

さらに充実した福利厚生も特筆すべき点です。

無料の食事・マッサージ・ジム施設など、従業員の健康とウェルビーイングを重視しています。

これらは単なる福利厚生以上に、従業員が快適に働ける環境づくりの一環となっています。

■ディズニーリゾート

東京ディズニーリゾート事業を行う株式会社オリエンタルランドは、人材マネジメントの方針として『エンゲージメントの高い従業員によるゲストサービスが強みの源泉である』と発表しています。

参考:OLC GROUP「方針・規定」

同社は、ESGマテリアリティのひとつに「従業員の幸福」を定めています。

社内環境や制度を整備することで働きやすさを向上させたり、多彩な表彰制度を利用して従業員の働きがいをアップさせたりしています。

例えばキャスト同士が仲間の素晴らしい行動に対し、専用カードにメッセージを書いて称え合う活動は、1984年に「コーテシーキャンペーン」としてスタートしました。

そしてこの活動は毎年実施されています。

2022年からは「マジカルディズニーキャスト」として、年間を通じた活発なプログラムに進化しました。

「マジカルディズニーキャスト」で交換されたメッセージ数は2022年度で481,947枚にも及びます。

また素晴らしい行動をしたキャストを上司が見かけた際、その行動を称えるためのカード「スペシャルレコグニッションカード」を手渡すこともキャストのモチベーション向上に役立っています。

褒める・感謝するということが苦手な会社において、ディズニーの表彰制度は参考になる部分が多いと思います。

参考:OLC GROUP「キャストの特典・制度」

エンゲージメントに関する代表的な書籍

エンゲージメントに関する代表的な書籍をいくつか紹介します。

これらの書籍は、従業員のモチベーションや職場環境の改善に興味のある方々に気づきを与えてくれるでしょう。

従業員が仕事に愛情を持てる職場をつくる

マーカス・バッキンガム (著)

この書籍は、DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー論文シリーズの一つとして注目を集めています。

従業員が仕事に対して愛情や情熱を持つことの重要性に焦点を当てており、現代のビジネス環境において非常に重要なトピックを扱っています。

著者らは、職場環境が従業員の仕事への愛着や献身にいかに影響を与えるかを詳細に探求しています。

この書籍では、従業員のエンゲージメントを高めるための具体的な戦略やリーダーシップの役割について深く掘り下げています。

また成功事例や失敗事例を通じ、実践的な知見を読者に提供しています。

従業員の満足度と生産性の向上を目指す経営者やHR専門家にとって貴重な参考資料となるでしょう。

参照:Amazon「従業員が仕事に愛情を持てる職場をつくる」

チームの力が従業員エンゲージメントを高める

マーカス・バッキンガム 、アシュリー・グッドール (著)

世界的なベストセラー「さぁ、才能(じぶん)に目覚めよう」の筆者らが、19カ国・1万9,000人以上を対象にした最新の従業員エンゲージメント調査を実施し、チームワークと従業員エンゲージメントの相関関係を明らかにしました。

この書籍は、現代のビジネス環境においてチームの力がいかに重要であるかを明確に示し、効果的なチーム構築の方法やチームパフォーマンスの最適化について詳細に解説しています。

チームのエンゲージメントを高めるためにリーダーが取るべき行動や、チーム内のコミュニケーションを改善するための具体的な手法も提示されているので、マネジメントのスキルを向上させたい人にとっても非常に有益な内容となっています。

参照:Amazon「チームの力が従業員エンゲージメントを高める」

ワーク・エンゲイジメント入門

アーノルド・B・バッカー 、マイケル・P・ライター (著)

この書籍は、ワーク・エンゲイジメントという概念を包括的に解説した入門書として高く評価されています。

この分野の第一人者として著者らは知られており、理論的基礎や最新の研究成果を網羅しているので、このテーマについて体系的に学べます。

学術的な深さと実用的な知恵が含まれた本です。

参照:Amazon「ワーク・エンゲイジメント入門」

これらの書籍には、組織のエンゲージメントを高めるための数多くのヒントが散りばめられています。