ダイバーシティ&インクルージョンとは?意味や推進方法、成功事例を解説

ダイバーシティ&インクルージョンは、人的資本経営やESG投資などと深く関連する重要な経営課題です。しかしいざ取り組んでみるとやるべきことが多く、定着しなかったり組織風土が逆に悪くなったりと、上手くいかない企業も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、D&Iに取り組みたい経営者や推進担当者に向けて、D&Iの意味や考え方、実際に推進する際のプロセスや注意点を解説します。最後には成功事例も紹介していますのでぜひ参考にしてください。

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)とは?——用語の整理と違い

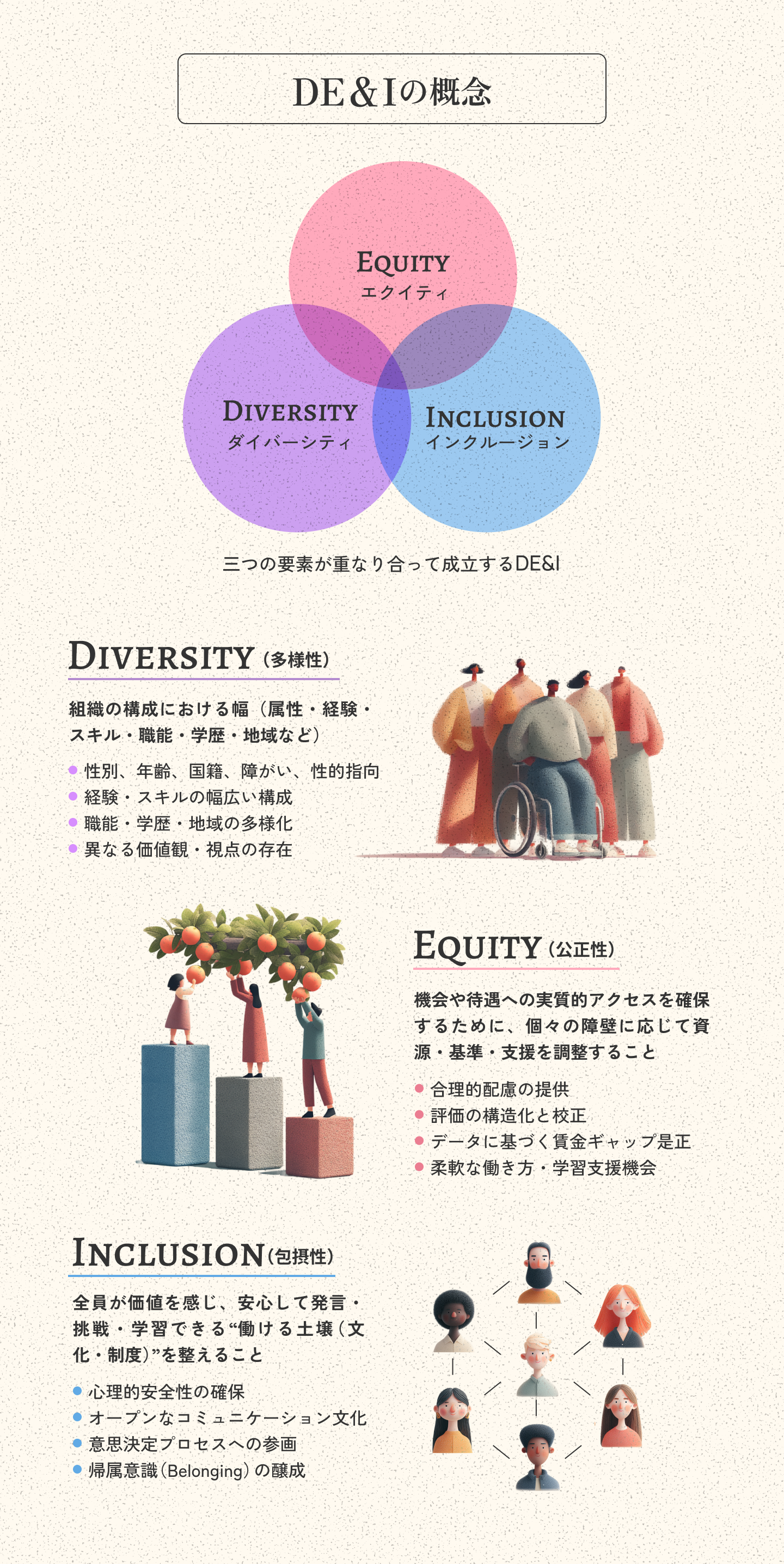

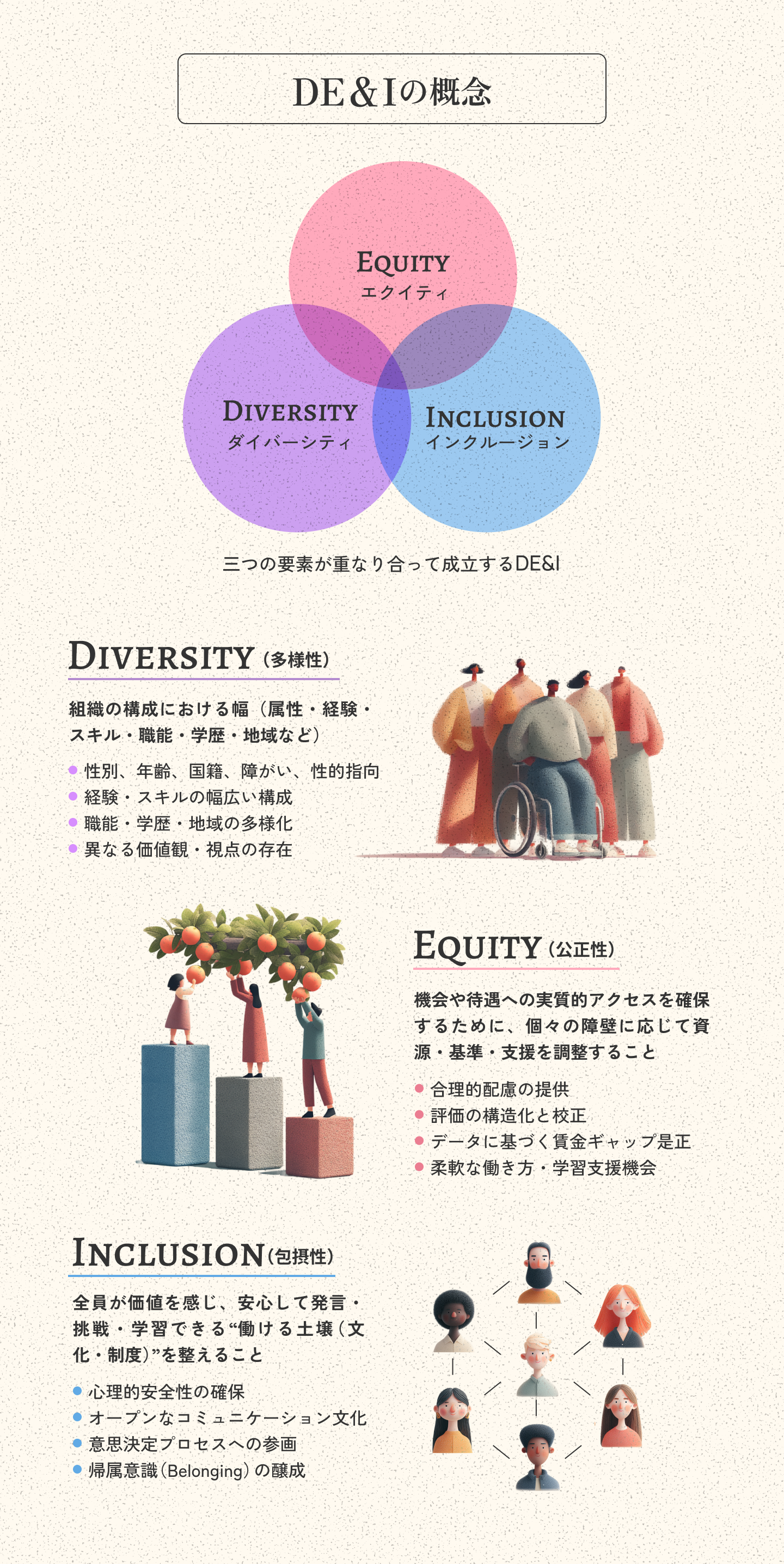

ダイバーシティ&インクリュージョン(D&I)とは、性別、年齢、国籍、価値観、障がいの有無など多様な属性を持つ人が集まり、互いに認め合って個々人が力を発揮できる風土を目指します。

ダイバーシティは、様々な属性を持つ人が集まる「多様性」を意味し、インクルージョンは互いに認め合い、一人ひとりが能力を存分に発揮できる「包括性」を意味します。

さらに近年はエクイティが加わり、DE&Iと呼ばれます。

エクイティは「公平性」という意味で、個々の属性に合わせたサポートが提供され、誰もが等しく情報や機会を得られる状態を指します。

公平性と似た言葉に「平等」がありますが、平等は全ての人に同じサポートを提供している点で公平性とは異なります。

例えば、全社員に日本語のマニュアルを配布するのは平等な職場ですが、公平な職場では外国人材のために多言語マニュアルを配布するといった工夫がされます。

なぜ今の日本にDE&Iが必要なのか

D&Iは1960年代のアメリカで人種差別廃止を背景に登場しました。日本では1980年代に女性の社会進出を背景に広まり、政府も法整備や政策を通じて支援しています。

現在アメリカでは、政治や社会的評価の影響により一部の大手企業でDE&I施策の撤回や縮小が発表されていますが、日本では二つの理由でDE&I推進の揺り戻しは起こりづらいと考えられています。その理由と、関連する政策を解説します。

日本でDE&Iが求められる二つの理由

日本でDE&Iの推進が必要な理由は、以下の二つです。

📌 人口減少による人手不足解消

📌 多様化する市場のニーズに対応するため

日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少しており(令和4年版高齢社会白書)、企業は女性やシニア、外国人材を活用することで労働人口を増やしてきました。特にこの1年で、女性は31万人、65歳以上の就業者は16万人と大幅に増え(令和6年労働力調査)、特定技能制度を活用した在留外国人も2024年末に28万人を超えました。

他方、ビジネスのグローバル化に伴い、現代の市場ニーズは多様化しています。従来にはないサービスや商品が求められるようになり、これまでの同質性が高い組織では対応しきれなくなってきました。

このように、労働力を確保し、市場ニーズに応える商品・サービスを開発するためには、多様な人材が活躍できる組織作りが不可欠なのです。

多様な人材の活用を支援する政策・法制度

DE&I推進に取り組む四つのメリット

DE&Iを推進する以下の四つのメリットについて、一つずつ解説します。

1.優秀な人材の確保

採用難が叫ばれる今、より良い応募者を獲得するためには、従来は検討していなかった属性の人材にも目を向ける必要があります。

またDE&Iに取り組む企業はイメージが良い傾向があり、優秀な人材を惹きつけるポイントにもなります。

2.イノベーションの創出

様々な価値観を持った人材がそれぞれの視点から意見を出すことで、斬新なアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。また、個々のメンバーが自身の得意分野で強みを発揮することでチームの弱みを補い合うことができ、競争力の強化が期待できます。

ボストン コンサルティング グループの研究によると、経営層の多様性が高い企業は、イノベーションによって生み出された売上げの比率が高い傾向があります。現場だけでなく、経営層のダイバーシティにも取り組むことが重要です。

3. 社員エンゲージメントの向上

多様性が認められると、組織のメンバーは自由に自分の意見を伝えることができます。一人ひとりの活躍が認められる組織では、メンバーが自分の存在意義を感じられ、満足度やエンゲージメントが高まります。エンゲージメントが高い組織は生産性や定着率が高いため、優秀な人材に長く活躍してもらいやすくなります。

4.企業価値の向上

多様な人材が実力を発揮できる企業は、ESGや人的資本経営の観点からも高く評価される傾向にあります。

またDE&Iへの取り組みは、SDGsの目標10「各国内及び各国間の不平等を是正する」や、目標5「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」などへの取組みにつながります。

こうした観点から、DE&Iの推進はステークホルダーから見た企業価値の向上にも繋がり、株価やESG投資の増額も期待できます。

DE&Iを推進する際の注意点と対策

DE&Iを推進する中で、アンコンシャス・バイアス大きな障壁となります。

アンコンシャス・バイアスとは、私たちが気づかない内に抱いてしまう思い込みや認識の偏りのことで、「無意識の偏見」とも言われます。

バイアス自体は悪いものではありませんが、組織運営に悪影響をもたらすことがあります。

例えば、ステレオタイプに基づく発言が無自覚に相手を傷つけるマイクロアグレッションを引き起こしたり、集団同調性バイアスや権威バイアスによって誤った意思決定に繋がったりするかもしれません。

過剰配慮は、仕事の機会を奪い、DE&Iのエクイティ(公平性)を失ってしまう可能性があります。

アンコンシャス・バイアスを排除するためには、自分自身のアンコンシャス・バイアスに気づくことから始まります。

さらに、組織として心理的安全性を高めることも重要です。

心理的安全性とは、対人関係において安心してリスクのあるコミュニケーションを取れることで、メンバーは自由に自分の意見や価値観を伝えられます。

こうした組織ではアンコンシャス・バイアスが少なくエンゲージメントや生産性が高くなります。

DE&I推進のための七つのステップ

DE&Iの推進には経営者のコミットメントと、経営―人事―事業部間の連携が欠かせません。

ここでは経済産業省のダイバーシティレポート(2025年公開)をもとに、DE&Iを推進する七つのステップを解説します。

Step0. アクション推進の基盤整備

DE&Iを推進するためには、取締役会と経営陣の双方がダイバーシティへの理解を深め、多様性を活かす経営に取り組むこと、並びに人権尊重の責任を果たす信念を持つことが不可欠です。

その上で、取締役会は監督機能を強化するとともに、自社の経営戦略を実現するために必要な人材を定義し、人材ポートフォリオを作ります。人材ポートフォリオを作成したら、採用から育成、定着まで一貫した人事戦略を策定し、実行に向けた人事制度を設計します。

Step 1. 経営戦略への組み込み

経営トップは、社内外に向けて中期経営計画の実現にはダイバーシティが不可欠であることを宣言し、目標達成までのロードマップを策定してKPIとともに明示します。

現状把握をする際は、経済産業省によるダイバーシティ経営診断シートが有効です。

ロードマップは5年程度を目安に策定し、アニュアルレポートで進捗状況を報告します。KPIはダイバーシティとインクルージョンのそれぞれに対し、具体的な数字で設定します。

KPIはダイバーシティとインクルージョンのそれぞれに対し、具体的な数字で設定します。

📌 ダイバーシティの指標例

女性管理職比率、外国人等の社員比率、平均勤続年数、賃金ギャップなど

📌 インクルージョンの指標例

心理的安全性指数、eNPS(従業員満足度)、指標など

Step 2. 推進体制の構築

策定したダイバーシティの取組みを全社で継続的に実行するために、経営トップが主導できる推進体制を構築します。

ホールディングスや主要関連会社と連携し、事業部門が主体的に実践できる体制を整えることや、従業員と経営層が双方向のコミュニケーションを取れる場や仕組みを作ることが重要です。

具体的な施策例は以下の通りです。

✅ 社長直下のダイバーシティ推進部門を設置

✅ 経営幹部の評価項目にダイバーシティの推進や同質性からの脱却を組み込む

✅ 推進部門や関連会社・事業部の推進担当との月次ミーティングの開催

Step 3. 事業・地域特性等を加味した環境・ルールの整備

事業内容や地域の状況に合わせ、多様な人材が活躍できるように業務プロセスや制度の見直しを行います。さまざまなライフスタイルを送るメンバーが、事業に必要な知識やスキルを発揮できる環境を整えましょう。具体的な取組み例は以下の通りです。

✅ 人事制度の改訂:ジョブの明確化、評価の整合・透明化

✅ 働き方改革:テレワークや裁量労働制、フレックスタイム制などの導入

✅ DX:業務プロセスの見直し、再設計を通じた環境整備

✅ 適材適所に向けた人材配置の見直し

Step4. 管理職の行動・意識改革

管理職の評価や部下評価・アサイン基準を多軸化し、多様な人材をいかすマネジメントを促進します。変化をプラスに捉えられるリーダーを育成・登用し、対話を通じて心理的安全性の高い環境を形成できる能力の獲得を支援します。

Step5. メンバーの行動・意識改革

メンバーに対しては、業務中のDE&Iの実践を促す取組みと、キャリアオーナーシップの育成を行います。

DE&Iの実践を促す際には、アンコンシャス・バイアスへの気づきと内省を促す機会や、多様な他者の受容・協働を促すワークショップなどを開催し、啓発に取り組むとともに、日常業務で実践できる環境整備・支援を行います。

キャリアオーナーシップとは、メンバーが自分の個性や強みを生かしたキャリアを主体的に築くことです。多様なキャリアパスの構築や、キャリア支援(研修、アサイン支援など)を通じて、自律的な行動と成長を後押しします。

Step 6. 労働市場や資本市場への情報開示と対話

社内での取り組みが進んだら、求職者と投資家に対し、施策の内容や実行を社外に発信し対話を行います。

労働市場へは人材戦略の内容やモニタリング結果・成果を効果的に発信し、人材の獲得につなげます。

資本市場へは、適切な媒体(中期経営計画公表資料、統合報告、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書〈MD&A〉など)を活用し、取締役会の知・経験のダイバーシティや多様性推進と企業価値向上の結びつきを説明したうえで、開示と対話・エンゲージメントを行います。

国内事例——大手と中堅のベストプラクティス

ここからは、DE&Iの成功事例を二つご紹介します。

🏢 三井情報

〜合併を機に取り組んだDE&Iで組織の一体感と個々人のキャリアオーナーシップを醸成〜

三井情報は7社が合併して社員数が2000名を超え、出身企業間でぎこちなさが生じていました。

そこで一体感を醸成するため、経営戦略として「人材基本方針」を策定し、グループ人事と部門人事が連携しながら「働きやすさ」の促進と「働きがい」の醸成に取り組みました。

こうした施策を通じて一体感と働きやすさを醸成しながら、働きがいの向上施策として、キャリアオーナーシップを推進しています。

キャリアに向き合うための研修やワークショップを開催するほか、社内公募制度を通じて一人一人が主体的なキャリア形成ができるよう支援しています。

(参考:三井情報公式サイト)

🚚 大橋運輸株式会社

〜中小企業の特性を活かし地域密着型のダイバーシティ実現へ〜

大橋運輸株式会社は愛知県にある運送会社で、地域と連携して積極的に多様な人材を雇用することで業績を向上させてきました。

同社では企業理念を実現するための「人事理念」を制定してダイバーシティ経営を前面に打ち出し、「障がい者、LGBTQ、外国人社員、高齢者、子育て期社員などを含め、多種多様な人材が能力を最大限に発揮できるよう、多様な人財活躍を進めています。」と宣言しています。

実際に以下のような取り組みを通じて、誰もが活躍できる環境を整えています。

(参考:大橋運輸公式サイト)

まとめ

DE&Iは経営トップが主導する経営戦略の一部であると同時に、現場との双方向のコミュニケーションが重要です。形式的な施策だけではなく、さまざまな属性、価値観を持つ社員との対話を通じて、自分とは異なる意見や背景を理解することが求められます。相互理解を深め、様々な人材が活躍する組織作りに取組み、企業価値を高めていきましょう。

ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)とは?——用語の整理と違い

ダイバーシティ&インクリュージョン(D&I)とは、性別、年齢、国籍、価値観、障がいの有無など多様な属性を持つ人が集まり、互いに認め合って個々人が力を発揮できる風土を目指します。

ダイバーシティは、様々な属性を持つ人が集まる「多様性」を意味し、インクルージョンは互いに認め合い、一人ひとりが能力を存分に発揮できる「包括性」を意味します。

さらに近年はエクイティが加わり、DE&Iと呼ばれます。

エクイティは「公平性」という意味で、個々の属性に合わせたサポートが提供され、誰もが等しく情報や機会を得られる状態を指します。

公平性と似た言葉に「平等」がありますが、平等は全ての人に同じサポートを提供している点で公平性とは異なります。

例えば、全社員に日本語のマニュアルを配布するのは平等な職場ですが、公平な職場では外国人材のために多言語マニュアルを配布するといった工夫がされます。

なぜ今の日本にDE&Iが必要なのか

D&Iは1960年代のアメリカで人種差別廃止を背景に登場しました。日本では1980年代に女性の社会進出を背景に広まり、政府も法整備や政策を通じて支援しています。

現在アメリカでは、政治や社会的評価の影響により一部の大手企業でDE&I施策の撤回や縮小が発表されていますが、日本では二つの理由でDE&I推進の揺り戻しは起こりづらいと考えられています。その理由と、関連する政策を解説します。

日本でDE&Iが求められる二つの理由

日本でDE&Iの推進が必要な理由は、以下の二つです。

📌 人口減少による人手不足解消

📌 多様化する市場のニーズに対応するため

日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少しており(令和4年版高齢社会白書)、企業は女性やシニア、外国人材を活用することで労働人口を増やしてきました。特にこの1年で、女性は31万人、65歳以上の就業者は16万人と大幅に増え(令和6年労働力調査)、特定技能制度を活用した在留外国人も2024年末に28万人を超えました。

他方、ビジネスのグローバル化に伴い、現代の市場ニーズは多様化しています。従来にはないサービスや商品が求められるようになり、これまでの同質性が高い組織では対応しきれなくなってきました。

このように、労働力を確保し、市場ニーズに応える商品・サービスを開発するためには、多様な人材が活躍できる組織作りが不可欠なのです。

多様な人材の活用を支援する政策・法制度

DE&I推進に取り組む四つのメリット

DE&Iを推進する以下の四つのメリットについて、一つずつ解説します。

1.優秀な人材の確保

採用難が叫ばれる今、より良い応募者を獲得するためには、従来は検討していなかった属性の人材にも目を向ける必要があります。

またDE&Iに取り組む企業はイメージが良い傾向があり、優秀な人材を惹きつけるポイントにもなります。

2.イノベーションの創出

様々な価値観を持った人材がそれぞれの視点から意見を出すことで、斬新なアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。また、個々のメンバーが自身の得意分野で強みを発揮することでチームの弱みを補い合うことができ、競争力の強化が期待できます。

ボストン コンサルティング グループの研究によると、経営層の多様性が高い企業は、イノベーションによって生み出された売上げの比率が高い傾向があります。現場だけでなく、経営層のダイバーシティにも取り組むことが重要です。

3. 社員エンゲージメントの向上

多様性が認められると、組織のメンバーは自由に自分の意見を伝えることができます。一人ひとりの活躍が認められる組織では、メンバーが自分の存在意義を感じられ、満足度やエンゲージメントが高まります。エンゲージメントが高い組織は生産性や定着率が高いため、優秀な人材に長く活躍してもらいやすくなります。

4.企業価値の向上

多様な人材が実力を発揮できる企業は、ESGや人的資本経営の観点からも高く評価される傾向にあります。

またDE&Iへの取り組みは、SDGsの目標10「各国内及び各国間の不平等を是正する」や、目標5「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」などへの取組みにつながります。

こうした観点から、DE&Iの推進はステークホルダーから見た企業価値の向上にも繋がり、株価やESG投資の増額も期待できます。

DE&Iを推進する際の注意点と対策

DE&Iを推進する中で、アンコンシャス・バイアス大きな障壁となります。

アンコンシャス・バイアスとは、私たちが気づかない内に抱いてしまう思い込みや認識の偏りのことで、「無意識の偏見」とも言われます。

バイアス自体は悪いものではありませんが、組織運営に悪影響をもたらすことがあります。

例えば、ステレオタイプに基づく発言が無自覚に相手を傷つけるマイクロアグレッションを引き起こしたり、集団同調性バイアスや権威バイアスによって誤った意思決定に繋がったりするかもしれません。

過剰配慮は、仕事の機会を奪い、DE&Iのエクイティ(公平性)を失ってしまう可能性があります。

アンコンシャス・バイアスを排除するためには、自分自身のアンコンシャス・バイアスに気づくことから始まります。

さらに、組織として心理的安全性を高めることも重要です。

心理的安全性とは、対人関係において安心してリスクのあるコミュニケーションを取れることで、メンバーは自由に自分の意見や価値観を伝えられます。

こうした組織ではアンコンシャス・バイアスが少なくエンゲージメントや生産性が高くなります。

DE&I推進のための七つのステップ

DE&Iの推進には経営者のコミットメントと、経営―人事―事業部間の連携が欠かせません。

ここでは経済産業省のダイバーシティレポート(2025年公開)をもとに、DE&Iを推進する七つのステップを解説します。

Step0. アクション推進の基盤整備

DE&Iを推進するためには、取締役会と経営陣の双方がダイバーシティへの理解を深め、多様性を活かす経営に取り組むこと、並びに人権尊重の責任を果たす信念を持つことが不可欠です。

その上で、取締役会は監督機能を強化するとともに、自社の経営戦略を実現するために必要な人材を定義し、人材ポートフォリオを作ります。人材ポートフォリオを作成したら、採用から育成、定着まで一貫した人事戦略を策定し、実行に向けた人事制度を設計します。

Step 1. 経営戦略への組み込み

経営トップは、社内外に向けて中期経営計画の実現にはダイバーシティが不可欠であることを宣言し、目標達成までのロードマップを策定してKPIとともに明示します。

現状把握をする際は、経済産業省によるダイバーシティ経営診断シートが有効です。

ロードマップは5年程度を目安に策定し、アニュアルレポートで進捗状況を報告します。KPIはダイバーシティとインクルージョンのそれぞれに対し、具体的な数字で設定します。

KPIはダイバーシティとインクルージョンのそれぞれに対し、具体的な数字で設定します。

📌 ダイバーシティの指標例

女性管理職比率、外国人等の社員比率、平均勤続年数、賃金ギャップなど

📌 インクルージョンの指標例

心理的安全性指数、eNPS(従業員満足度)、指標など

Step 2. 推進体制の構築

策定したダイバーシティの取組みを全社で継続的に実行するために、経営トップが主導できる推進体制を構築します。

ホールディングスや主要関連会社と連携し、事業部門が主体的に実践できる体制を整えることや、従業員と経営層が双方向のコミュニケーションを取れる場や仕組みを作ることが重要です。

具体的な施策例は以下の通りです。

✅ 社長直下のダイバーシティ推進部門を設置

✅ 経営幹部の評価項目にダイバーシティの推進や同質性からの脱却を組み込む

✅ 推進部門や関連会社・事業部の推進担当との月次ミーティングの開催

Step 3. 事業・地域特性等を加味した環境・ルールの整備

事業内容や地域の状況に合わせ、多様な人材が活躍できるように業務プロセスや制度の見直しを行います。さまざまなライフスタイルを送るメンバーが、事業に必要な知識やスキルを発揮できる環境を整えましょう。具体的な取組み例は以下の通りです。

✅ 人事制度の改訂:ジョブの明確化、評価の整合・透明化

✅ 働き方改革:テレワークや裁量労働制、フレックスタイム制などの導入

✅ DX:業務プロセスの見直し、再設計を通じた環境整備

✅ 適材適所に向けた人材配置の見直し

Step4. 管理職の行動・意識改革

管理職の評価や部下評価・アサイン基準を多軸化し、多様な人材をいかすマネジメントを促進します。変化をプラスに捉えられるリーダーを育成・登用し、対話を通じて心理的安全性の高い環境を形成できる能力の獲得を支援します。

Step5. メンバーの行動・意識改革

メンバーに対しては、業務中のDE&Iの実践を促す取組みと、キャリアオーナーシップの育成を行います。

DE&Iの実践を促す際には、アンコンシャス・バイアスへの気づきと内省を促す機会や、多様な他者の受容・協働を促すワークショップなどを開催し、啓発に取り組むとともに、日常業務で実践できる環境整備・支援を行います。

キャリアオーナーシップとは、メンバーが自分の個性や強みを生かしたキャリアを主体的に築くことです。多様なキャリアパスの構築や、キャリア支援(研修、アサイン支援など)を通じて、自律的な行動と成長を後押しします。

Step 6. 労働市場や資本市場への情報開示と対話

社内での取り組みが進んだら、求職者と投資家に対し、施策の内容や実行を社外に発信し対話を行います。

労働市場へは人材戦略の内容やモニタリング結果・成果を効果的に発信し、人材の獲得につなげます。

資本市場へは、適切な媒体(中期経営計画公表資料、統合報告、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書〈MD&A〉など)を活用し、取締役会の知・経験のダイバーシティや多様性推進と企業価値向上の結びつきを説明したうえで、開示と対話・エンゲージメントを行います。

国内事例——大手と中堅のベストプラクティス

ここからは、DE&Iの成功事例を二つご紹介します。

🏢 三井情報

〜合併を機に取り組んだDE&Iで組織の一体感と個々人のキャリアオーナーシップを醸成〜

三井情報は7社が合併して社員数が2000名を超え、出身企業間でぎこちなさが生じていました。

そこで一体感を醸成するため、経営戦略として「人材基本方針」を策定し、グループ人事と部門人事が連携しながら「働きやすさ」の促進と「働きがい」の醸成に取り組みました。

こうした施策を通じて一体感と働きやすさを醸成しながら、働きがいの向上施策として、キャリアオーナーシップを推進しています。

キャリアに向き合うための研修やワークショップを開催するほか、社内公募制度を通じて一人一人が主体的なキャリア形成ができるよう支援しています。

(参考:三井情報公式サイト)

🚚 大橋運輸株式会社

〜中小企業の特性を活かし地域密着型のダイバーシティ実現へ〜

大橋運輸株式会社は愛知県にある運送会社で、地域と連携して積極的に多様な人材を雇用することで業績を向上させてきました。

同社では企業理念を実現するための「人事理念」を制定してダイバーシティ経営を前面に打ち出し、「障がい者、LGBTQ、外国人社員、高齢者、子育て期社員などを含め、多種多様な人材が能力を最大限に発揮できるよう、多様な人財活躍を進めています。」と宣言しています。

実際に以下のような取り組みを通じて、誰もが活躍できる環境を整えています。

(参考:大橋運輸公式サイト)

まとめ

DE&Iは経営トップが主導する経営戦略の一部であると同時に、現場との双方向のコミュニケーションが重要です。形式的な施策だけではなく、さまざまな属性、価値観を持つ社員との対話を通じて、自分とは異なる意見や背景を理解することが求められます。相互理解を深め、様々な人材が活躍する組織作りに取組み、企業価値を高めていきましょう。