組織を「動かす人事」と「沈める人事」はどこが違うのか? プロ人事の思考と行動

人事の世界には、数多くの名著がある。人事図書館を主宰する吉田洋介さんは、その多くに触れ、読み込み、現場で試してきた一人だ。そんな吉田さんが昨年11月、『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』(日本実業出版社)を上梓した。

名著が揃っているにもかかわらず、なぜあらためて本を書いたのか。吉田さんは、人事の本は数多く読んできたものの、「自分自身が次に何をすればいいのか」を具体的に示してくれる本には、なかなか出会えなかったと振り返る。

特に、ひとり人事として働く人が、どの順番で力をつけていけばいいのかが見えにくいと感じていたという。そこで本書では、「ひとり人事が、どう動けばプロに近づいていけるのか」を示すガイドブックとして描くことを目指した。

一方で、その分量と構造をシンプルに保つため、あえて載せなかった話も少なくない。自社サービスの値上げを提言した人事、恨まれる覚悟で決断した人事——本記事では、ガイドブックの裏側にある“B面”の人事像も含めて、吉田さんに話を聞いた。

プロの人事は自分が経営にインパクトを与える存在だと知っている

——今回吉田さんが『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』を上梓された背景を教えてください。

吉田 人事として必要な知識や心構えを扱った本はたくさんありますが、「自分はこの先どういうふうに仕事をしていけばいいのか」という問いに答えてくれる本は、意外と少ないと感じていました。特に、“ひとり人事”の立場で働く人にとって、次のステップが見えにくい状況があると思ったんです。

身近にプロの人事がいれば、その人の動きを見て「あそこまでやるのか」と学べます。でも、周りにそういう存在がいなければ、どこまでやればいいのか分からないまま止まってしまう。だから本書では、ひとり人事がどのように力をつけていけば経営層から信頼されるようになるのか、そのプロセスを描くことに注力しました。プロの人事が実際にやっている行動——たとえば関係者にSlackで何度も連絡を取り続けるといったことまで、具体的に書いています。

——「人事のプロ」とはどんな人ですか。

吉田 本書では、「事業推進と人・組織の健全性を実現し続けること」を目的に、人と組織に関するソリューションや知見を使いながら、自ら挑戦し続ける“熱源”を持つ存在だと定義しました。なかでも、「事業推進と人・組織の健全性を実現し続けること」という目的の置き方には、もっともこだわっています。

経営者が人事に対して「うまく機能していない」「パフォーマンスを出していない」と感じるとき、多くの場合、この目的がきちんと共有・設定されていません。目指すものが曖昧なままでは、人事がどれだけ頑張っても、経営からは「成果が出ていない」と見えてしまいます。

——具体的には、どのような場面で「プロ人事」と「普通の人事」の差が出るのでしょうか。

吉田 大きな違いの一つが、「どこから考え始めるか」です。多くの場合、人事の仕事は「どうやるか(How)」から始まってしまいます。上から言われたやり方を、そのまま実行する。あるいは、自分なりのやり方を工夫する。どちらにしても「How」だけで仕事が完結してしまうのが、人事の仕事では起こりがちです。

たとえば、経営から「十人採用せよ」と言われたとします。多くの場合はその指示通り、十人を採用することに全力を注ぐでしょう。ただ、受け入れ体制が整っておらず、新しく入った人が次々と辞めてしまい、受け入れ側の現場まで疲弊してしまったらどうでしょうか。「十人採用」という目標は達成しても、事業や組織にとって良い結果だったとは言えません。

経営が言う「十人採用」という言葉は、あくまで事業を前に進めるための手段です。プロの人事であれば、「なぜ十人必要なのか」「今の組織で本当に受け入れられるのか」と立ち止まって考えます。そのうえで、「今採用できるのは五人までです。残りは半年後にしましょう」といった提言を、根拠とともに経営に示します。これは「どうやるか」ではなく、「何のためにやるのか」「何を実現したいのか」まで踏み込んでいるからこそできる判断です。

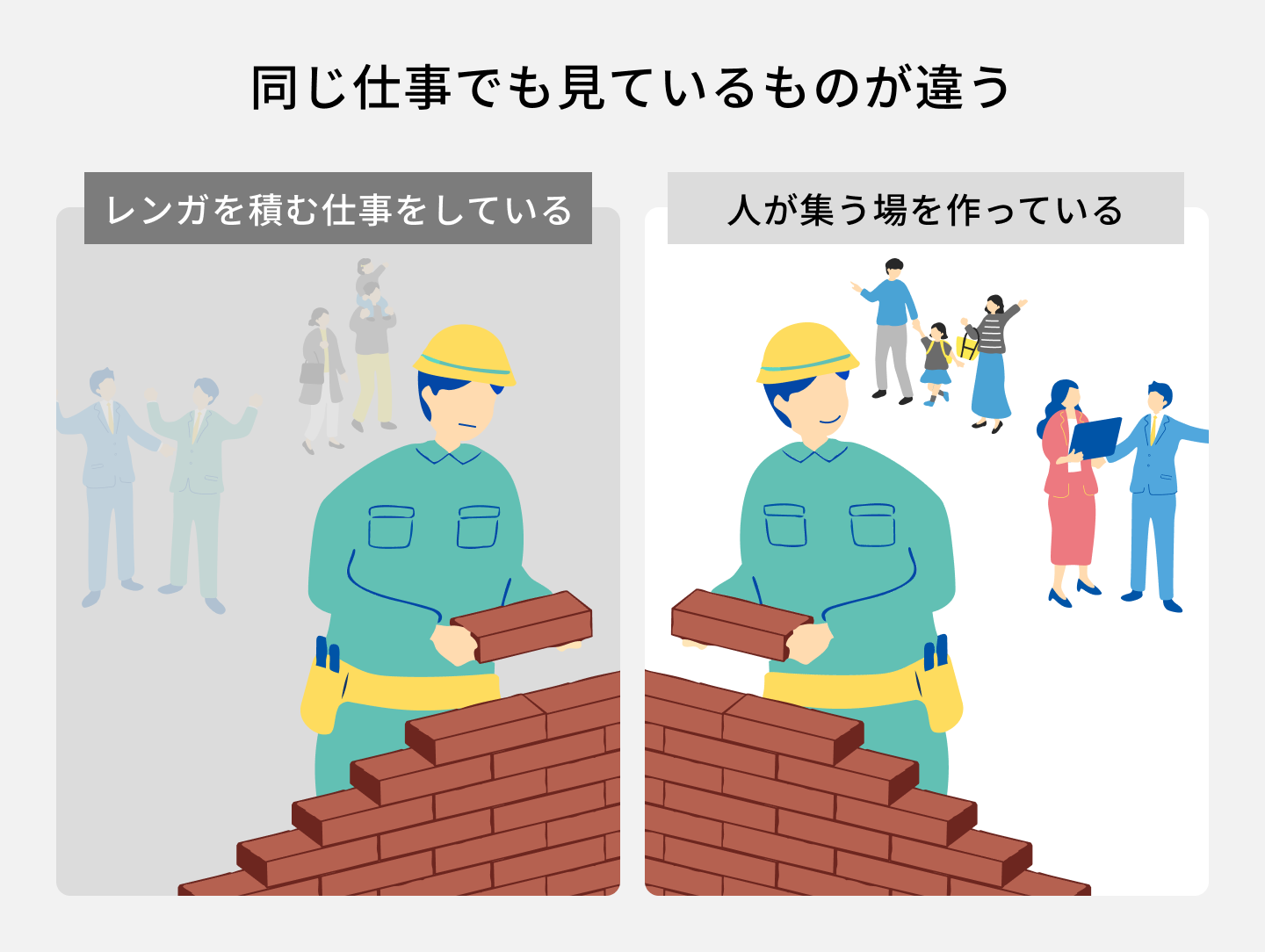

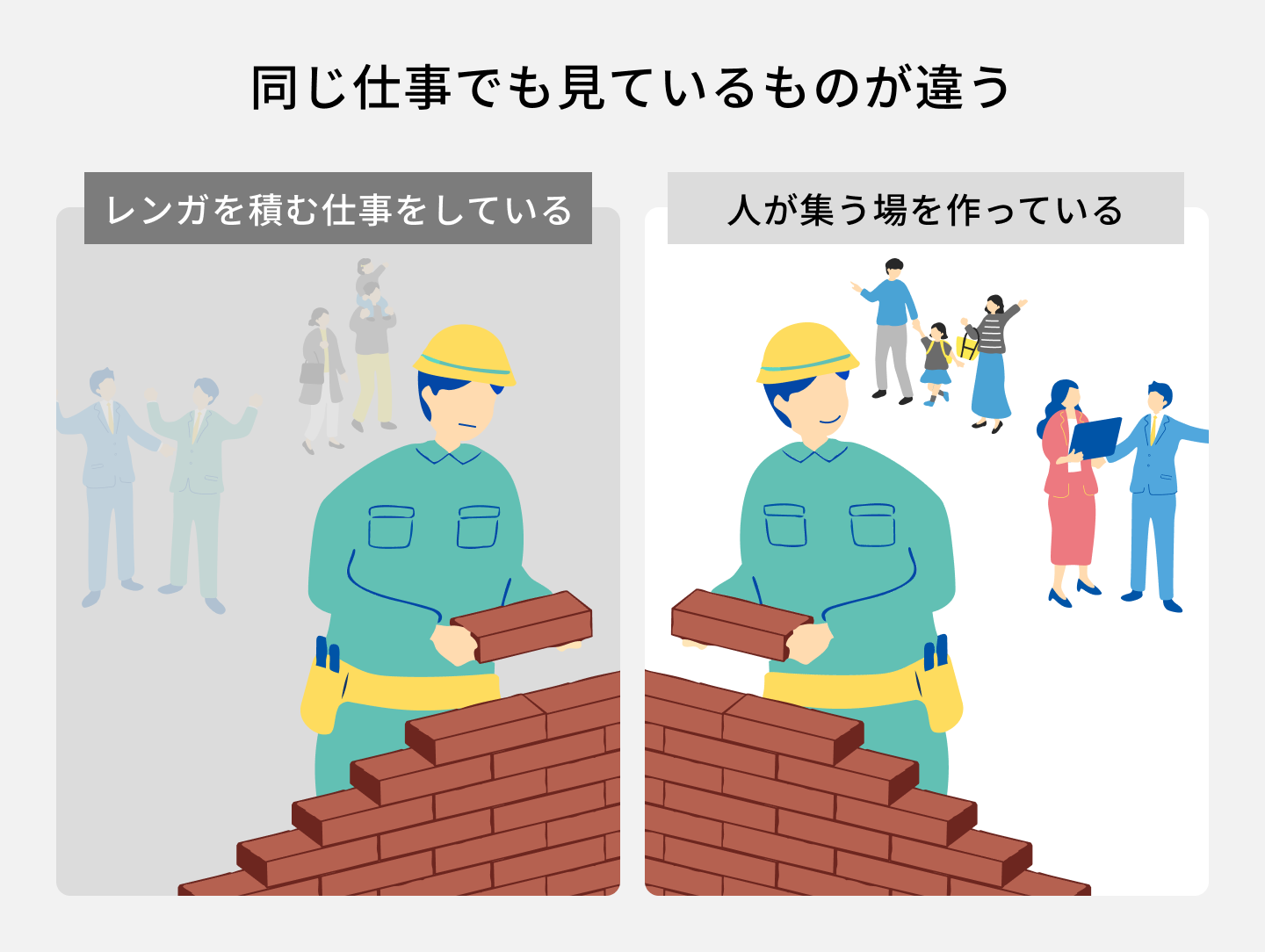

人事の仕事は、よくレンガ積みに例えられます。壁をつくるためにレンガを積んでいるのに、「自分はレンガを積む作業をしているだけだ」と思ってしまうと、本当に作業で終わってしまう。たとえば給与計算も同じです。「私は給与を計算しているだけですから」と言う人は多いですが、正しく遅れなく給料が支払われることで、会社は法務・レピュテーション上の大きなリスクを免れている。本人がその価値に気づいていないことも多いのです。

自分の仕事を単なるオペレーションとして捉えるのか、それとも「会社にどんな影響を与えている仕事なのか」と捉えるのか。その認識の差が、そのまま人事の仕事の質の差になって表れるのだと思います。

人事の顧客は「社内の全部門」

——本書では、採用に成功する人事の例として、営業部門の採用であれば、実際に営業の仕事を一通り経験し、必要なスキルを洗い出したうえで募集要項をつくる、という事例が紹介されています。理想的だと思う一方で、実際にここまでできている人事は少ないのでは、とも感じました。

吉田 このような動きが取れている人事は稀でしょう。その背景には、日本の人事が歩んできた歴史があると思っています。日本では、明治期に欧米の経営モデルを導入し、高度経済成長期には国主導の成長モデルが機能しました。当時は「これを取り入れればうまくいく」という共通の正解があり、必ずしも現場の細部まで深く理解しなくても、組織は成長できたんです。

その成功体験があるため、今でも成果主義人事制度やエンゲージメントサーベイなど、「良いとされている仕組み」を一生懸命取り入れることに力が注がれがちです。ただ、「なぜそれが自社に必要なのか」「自社の文脈でどう機能させるのか」という問いが、どうしても弱くなってしまう。

一方で、プロの人事と呼ばれる人たちは、もう一段踏み込んでいます。営業部門の採用なら、実際に営業の現場で働いてみる。育成や評価を考えるなら、現場の仕事やマネジャーの悩みを自分の体で理解しにいく。

これは、他の職種では当たり前に行われていることです。ビジネスの基本は、相手が何に困っていて、何を求めているのかを知ることです。営業であれば「相手にどうすれば売れるか」を考え、プロダクト開発であれば「使う人が何をしたいか」を突き詰める。人事の場合、その「相手」は社内の全部門になります。そう考えれば、人事こそ、あらゆることを知りにいく必要があるはずなんです。

これからの人事は、「現場や経営を知らなくても回る」時代の延長ではもう通用しません。自分から現場に入り、知りにいかなければ成果は出ない。ビジネスとしての基本ができていないままでは、うまくいかないのは当然だと思います。

人事は三つの専門領域を持って初めてプロになる

——今の時代に通用する人事になるためのステップとして、本書では、プロ人事への成長を段階的に整理されていますね。

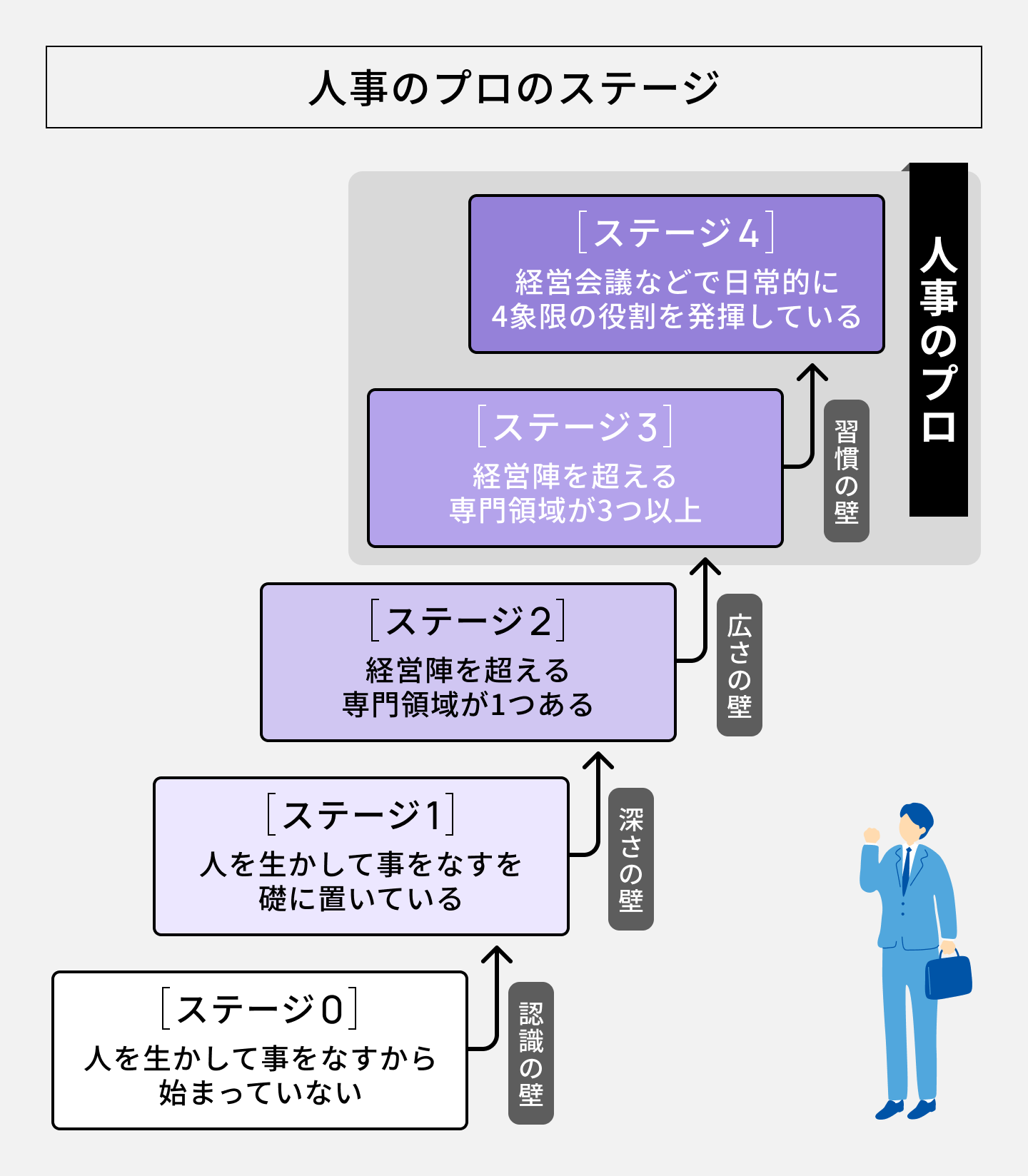

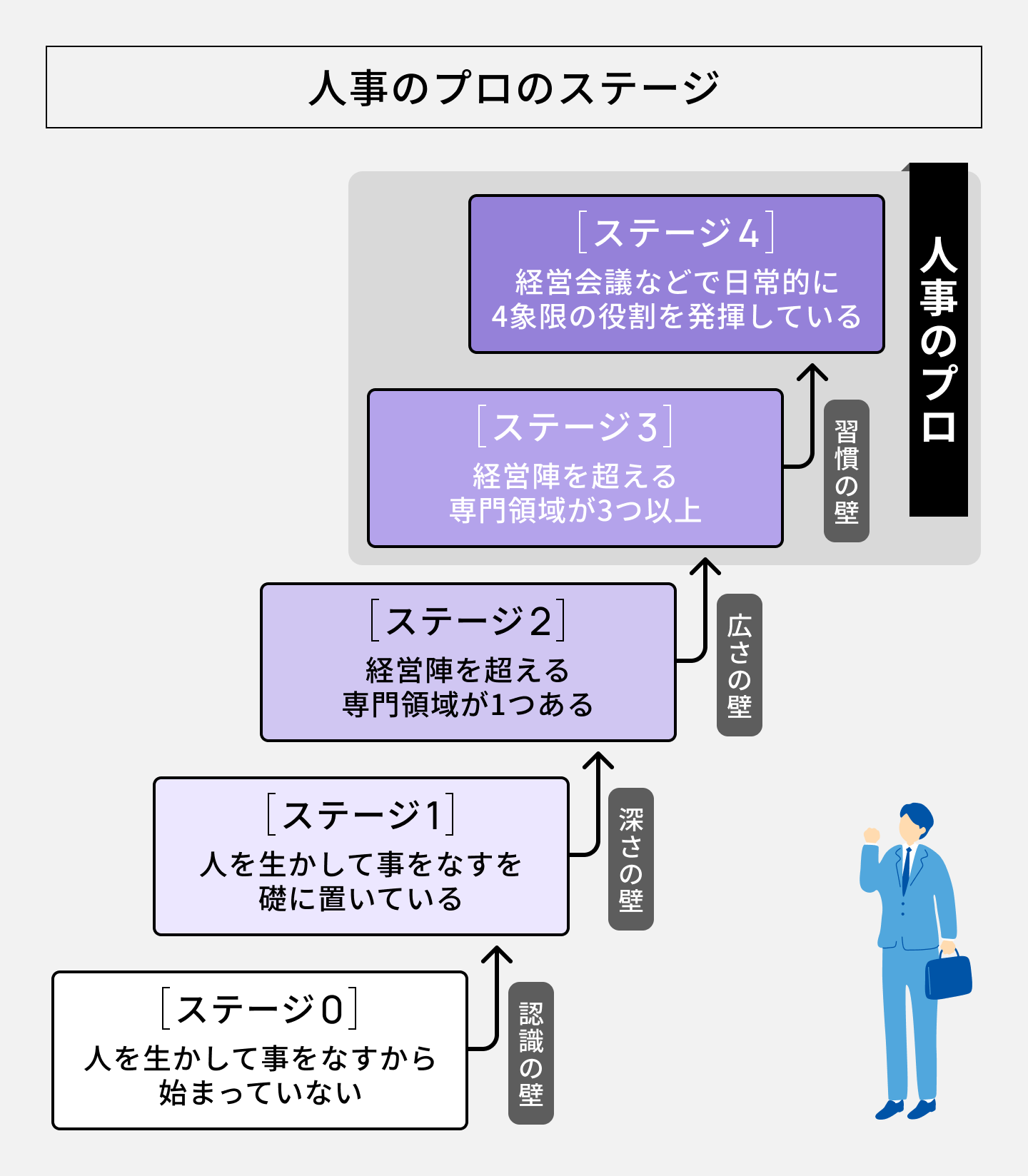

吉田 はい、人事のステージ0から4までの五段階で示しています。ステージ3、つまり「経営陣を超える専門領域を三つ以上持っている」状態からを、プロ人事と定義しました。

一つ手前のステージ2は、「経営陣を超える専門領域が一つある」状態です。ここまでも十分に優秀ですが、実はステージ2と3の間には、かなり大きな壁があります。

——その違いは、どこにあるのでしょうか。

吉田 一つの専門領域を極めただけでは、経営に対する“ソリューション”になりにくい、という点です。たとえば「若手が育っていない」という課題があるとき、採用の専門性が高い人事であれば「育ちやすい人を採る」という打ち手を考えます。これは間違っていません。

ただ、いくら育ちやすい人を採っても、現場に育成の仕組みがなければ人は育ちません。そうなると、「育成の仕組みをどう整えるか」「人事制度として何を変えるべきか」といった視点が必要になります。

採用、育成、人事制度。この三つの専門領域を組み合わせ、一貫性のある形で「こうすれば回ります」と経営に提言できる。ここまでできるのが、ステージ3以降の人事です。

——三つの専門領域を横断するのは、かなり難易度が高いようにも感じます。

吉田 確かに人事の文脈では「ハードルが高い」と言われがちですが、他の職種ではそれほど珍しいことではありません。たとえば法務や経理であれば、経営者よりも深い専門領域を複数持っている人は普通にいますよね。

一方で人事は、経営者が内心「組織づくりは自分たちのほうが分かっているのでは」と思ってしまう場面も少なくありません。それは、人事が専門性を十分に発揮できていないからだと思います。

本来は、「うちの会社で今まで採れなかった人材が採れるようになったのは、あの人事のおかげだよね」と言われるくらいのプロフェッショナリティを、人事も発揮できるはずなんです。

プロの人事の仕事に見る「激しさ」

——本書は、今日の人事に求められることを正面から丁寧に指南する、ガイドブック的な側面が強い一冊だと感じました。ただ、人事領域は膨大です。その方針で進めたからこそ、あえて載せなかった“B面”的なトピックもあるのではないでしょうか。

吉田 今回の書籍では、人事のプロになるまでの最短距離を、できるだけシンプルに描きました。その一方で、実際の「プロ人事」が持っている激しさについては、巻末で少し触れる程度で、あまり書けなかったとも感じています。現場で成果を出している人事の方々は、本当に執念深く、時に常識を越えるような行動をしています。

たとえば、自社サービスの「値上げ」を経営者に提言した人事責任者の方がいました。会社が持続的に成長し、社員が将来に希望を持てる状態をどうつくるかを突き詰めて考え、市場価格や顧客ニーズ、サービスの質を徹底的に精査した結果、「自社の商品は安すぎる」という結論に至ったそうです。人事として打てる手はすべて打った。そのうえで、事業にとって残された一手がこれしかないと判断し、提言したのです。

この提案は、事業部を本気で動かし、実際に値上げの検討、実行へとつながりました。「値上げ」は本来、人事の仕事ではありません。でも、事業を自分ごととして捉え、徹底的に「知る」ことをやり切ったからこそ、そこまで踏み込めたのだと思います。

もう一人、僕が強く覚えているのが、「電車の最前列に立てなくなった」と話していた人事の方です。その会社は、このままでは立ち行かなくなるほど厳しい経営状況にあり、人件費の見直しは避けられませんでした。ただ、経営層が示していた削減案では足りない。現場や事業の状況を見続けた結果、その方は「ここまで踏み込まなければ会社は持たない」と判断したそうです。

人事の立場で、経営層が望んでいた以上の人件費カットを自ら提案し、実行に移しました。当然、強い反発があり、社員から恨まれているという実感もあったといいます。その後、「ある時期から、電車の最前列に立つのが怖くなった」と話してくれました。人事のプロはここまでの決断をやってのける激しさがあります。

著書には載せなかった、人事の「裏必読書」3選

吉田さんの新著では、人事として押さえておくべき知識を身につけるための推薦図書が章ごとに紹介されています。ただ、「個人的には大好きだけれど、一歩目としては重すぎる」という理由で外した本もあるといいます。ここでは、本書には載せなかった"裏"推薦図書を3点紹介します。いずれも、人事の仕事を“もう一段深いところ”から支えてくれる一冊です。

『人事アセスメントハンドブック』(大沢武志・芝祐順・二村英幸編)

人事の専門性はどういったものがあるのかよくわからない、と言われますが、それは一つの領域をどこまで掘り下げているのかが、外から見えにくいからかもしれません。本書は、人材アセスメントという一領域を、理論・研究・実務の観点から徹底的に掘り下げた一冊です。

適性検査や評価、昇進・昇格といった断片的に扱われがちなテーマを、「人をどう捉え、どう判断するのか」という一本の軸で整理している点が特徴です。

「ハンドブックという名前ですが、その概念がおかしくなるくらい分厚い一冊です(笑)。一つの領域を極めるだけでもこれだけの深さがあるというのが、人事の奥深さ。『これは自分の軸だ』と言える専門領域を一つ持っていると、判断がぶれにくくなります。入り口としては重たいですが、ステージを一段上げたい人事の背中を支えてくれる一冊だと思います」(吉田さん)

『発想する会社!― 世界最高のデザイン・ファームIDEOに学ぶイノベーションの技法』(トム・ケリー&ジョナサン・リットマン著/鈴木主税・秀岡尚子訳)

IDEOは、「会議室ではなく現場で考える」ことを徹底してきたデザイン・ファームとして知られています。本書は、その実践を通して、「観察」からイノベーションが生まれるプロセスを描いた名著です。デザインやプロダクト開発の本として語られることが多い一方で、本質は「相手をどこまで理解しようとするか」にあります。

「この本を読んで強く感じるのは、『ちゃんと相手を見ているか?』という問いです。

言葉だけでなく、その背景や文脈まで掴みにいっているか。人事の相手は、経営者であり、現場であり、管理職であり、社員です。相手をどれだけ理解できているかで、打ち手はまったく変わる。知らないと、ズレていることにすら気づけない。逆に、相手のことさえ知っていれば、発想が大きく外れることはなくなる。その感覚を身体で理解させてくれる本だと思います」(吉田さん)

『ソニー自叙伝』(ソニー広報部)

ソニーの創業からの歩みを、創業者の思想やエピソードとともに描いた一冊です。人事の専門書ではありませんが、「事業を知る」「会社を知る」とはどういうことかを、これ以上なく具体的に示しています。

「人事が『事業を理解する』というと、ビジネスモデルや組織図を把握することだと思われがちですが、それだけでは足りません。この本には、どんな思いで会社が生まれ、どんな価値観が積み重なってきたのかが、事実として記されている。これくらいの解像度で事業が描かれれば、『この会社なら、こういう発想になるよね』と読者は腹落ちする。現場を知る、事業を知るとは、このレベルを指すのだと気づかされます」(吉田さん)

(取材:下元陽、構成:相馬留美、撮影:安部美希)

プロの人事は自分が経営にインパクトを与える存在だと知っている

——今回吉田さんが『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』を上梓された背景を教えてください。

吉田 人事として必要な知識や心構えを扱った本はたくさんありますが、「自分はこの先どういうふうに仕事をしていけばいいのか」という問いに答えてくれる本は、意外と少ないと感じていました。特に、“ひとり人事”の立場で働く人にとって、次のステップが見えにくい状況があると思ったんです。

身近にプロの人事がいれば、その人の動きを見て「あそこまでやるのか」と学べます。でも、周りにそういう存在がいなければ、どこまでやればいいのか分からないまま止まってしまう。だから本書では、ひとり人事がどのように力をつけていけば経営層から信頼されるようになるのか、そのプロセスを描くことに注力しました。プロの人事が実際にやっている行動——たとえば関係者にSlackで何度も連絡を取り続けるといったことまで、具体的に書いています。

——「人事のプロ」とはどんな人ですか。

吉田 本書では、「事業推進と人・組織の健全性を実現し続けること」を目的に、人と組織に関するソリューションや知見を使いながら、自ら挑戦し続ける“熱源”を持つ存在だと定義しました。なかでも、「事業推進と人・組織の健全性を実現し続けること」という目的の置き方には、もっともこだわっています。

経営者が人事に対して「うまく機能していない」「パフォーマンスを出していない」と感じるとき、多くの場合、この目的がきちんと共有・設定されていません。目指すものが曖昧なままでは、人事がどれだけ頑張っても、経営からは「成果が出ていない」と見えてしまいます。

——具体的には、どのような場面で「プロ人事」と「普通の人事」の差が出るのでしょうか。

吉田 大きな違いの一つが、「どこから考え始めるか」です。多くの場合、人事の仕事は「どうやるか(How)」から始まってしまいます。上から言われたやり方を、そのまま実行する。あるいは、自分なりのやり方を工夫する。どちらにしても「How」だけで仕事が完結してしまうのが、人事の仕事では起こりがちです。

たとえば、経営から「十人採用せよ」と言われたとします。多くの場合はその指示通り、十人を採用することに全力を注ぐでしょう。ただ、受け入れ体制が整っておらず、新しく入った人が次々と辞めてしまい、受け入れ側の現場まで疲弊してしまったらどうでしょうか。「十人採用」という目標は達成しても、事業や組織にとって良い結果だったとは言えません。

経営が言う「十人採用」という言葉は、あくまで事業を前に進めるための手段です。プロの人事であれば、「なぜ十人必要なのか」「今の組織で本当に受け入れられるのか」と立ち止まって考えます。そのうえで、「今採用できるのは五人までです。残りは半年後にしましょう」といった提言を、根拠とともに経営に示します。これは「どうやるか」ではなく、「何のためにやるのか」「何を実現したいのか」まで踏み込んでいるからこそできる判断です。

人事の仕事は、よくレンガ積みに例えられます。壁をつくるためにレンガを積んでいるのに、「自分はレンガを積む作業をしているだけだ」と思ってしまうと、本当に作業で終わってしまう。たとえば給与計算も同じです。「私は給与を計算しているだけですから」と言う人は多いですが、正しく遅れなく給料が支払われることで、会社は法務・レピュテーション上の大きなリスクを免れている。本人がその価値に気づいていないことも多いのです。

自分の仕事を単なるオペレーションとして捉えるのか、それとも「会社にどんな影響を与えている仕事なのか」と捉えるのか。その認識の差が、そのまま人事の仕事の質の差になって表れるのだと思います。

人事の顧客は「社内の全部門」

——本書では、採用に成功する人事の例として、営業部門の採用であれば、実際に営業の仕事を一通り経験し、必要なスキルを洗い出したうえで募集要項をつくる、という事例が紹介されています。理想的だと思う一方で、実際にここまでできている人事は少ないのでは、とも感じました。

吉田 このような動きが取れている人事は稀でしょう。その背景には、日本の人事が歩んできた歴史があると思っています。日本では、明治期に欧米の経営モデルを導入し、高度経済成長期には国主導の成長モデルが機能しました。当時は「これを取り入れればうまくいく」という共通の正解があり、必ずしも現場の細部まで深く理解しなくても、組織は成長できたんです。

その成功体験があるため、今でも成果主義人事制度やエンゲージメントサーベイなど、「良いとされている仕組み」を一生懸命取り入れることに力が注がれがちです。ただ、「なぜそれが自社に必要なのか」「自社の文脈でどう機能させるのか」という問いが、どうしても弱くなってしまう。

一方で、プロの人事と呼ばれる人たちは、もう一段踏み込んでいます。営業部門の採用なら、実際に営業の現場で働いてみる。育成や評価を考えるなら、現場の仕事やマネジャーの悩みを自分の体で理解しにいく。

これは、他の職種では当たり前に行われていることです。ビジネスの基本は、相手が何に困っていて、何を求めているのかを知ることです。営業であれば「相手にどうすれば売れるか」を考え、プロダクト開発であれば「使う人が何をしたいか」を突き詰める。人事の場合、その「相手」は社内の全部門になります。そう考えれば、人事こそ、あらゆることを知りにいく必要があるはずなんです。

これからの人事は、「現場や経営を知らなくても回る」時代の延長ではもう通用しません。自分から現場に入り、知りにいかなければ成果は出ない。ビジネスとしての基本ができていないままでは、うまくいかないのは当然だと思います。

人事は三つの専門領域を持って初めてプロになる

——今の時代に通用する人事になるためのステップとして、本書では、プロ人事への成長を段階的に整理されていますね。

吉田 はい、人事のステージ0から4までの五段階で示しています。ステージ3、つまり「経営陣を超える専門領域を三つ以上持っている」状態からを、プロ人事と定義しました。

一つ手前のステージ2は、「経営陣を超える専門領域が一つある」状態です。ここまでも十分に優秀ですが、実はステージ2と3の間には、かなり大きな壁があります。

——その違いは、どこにあるのでしょうか。

吉田 一つの専門領域を極めただけでは、経営に対する“ソリューション”になりにくい、という点です。たとえば「若手が育っていない」という課題があるとき、採用の専門性が高い人事であれば「育ちやすい人を採る」という打ち手を考えます。これは間違っていません。

ただ、いくら育ちやすい人を採っても、現場に育成の仕組みがなければ人は育ちません。そうなると、「育成の仕組みをどう整えるか」「人事制度として何を変えるべきか」といった視点が必要になります。

採用、育成、人事制度。この三つの専門領域を組み合わせ、一貫性のある形で「こうすれば回ります」と経営に提言できる。ここまでできるのが、ステージ3以降の人事です。

——三つの専門領域を横断するのは、かなり難易度が高いようにも感じます。

吉田 確かに人事の文脈では「ハードルが高い」と言われがちですが、他の職種ではそれほど珍しいことではありません。たとえば法務や経理であれば、経営者よりも深い専門領域を複数持っている人は普通にいますよね。

一方で人事は、経営者が内心「組織づくりは自分たちのほうが分かっているのでは」と思ってしまう場面も少なくありません。それは、人事が専門性を十分に発揮できていないからだと思います。

本来は、「うちの会社で今まで採れなかった人材が採れるようになったのは、あの人事のおかげだよね」と言われるくらいのプロフェッショナリティを、人事も発揮できるはずなんです。

プロの人事の仕事に見る「激しさ」

——本書は、今日の人事に求められることを正面から丁寧に指南する、ガイドブック的な側面が強い一冊だと感じました。ただ、人事領域は膨大です。その方針で進めたからこそ、あえて載せなかった“B面”的なトピックもあるのではないでしょうか。

吉田 今回の書籍では、人事のプロになるまでの最短距離を、できるだけシンプルに描きました。その一方で、実際の「プロ人事」が持っている激しさについては、巻末で少し触れる程度で、あまり書けなかったとも感じています。現場で成果を出している人事の方々は、本当に執念深く、時に常識を越えるような行動をしています。

たとえば、自社サービスの「値上げ」を経営者に提言した人事責任者の方がいました。会社が持続的に成長し、社員が将来に希望を持てる状態をどうつくるかを突き詰めて考え、市場価格や顧客ニーズ、サービスの質を徹底的に精査した結果、「自社の商品は安すぎる」という結論に至ったそうです。人事として打てる手はすべて打った。そのうえで、事業にとって残された一手がこれしかないと判断し、提言したのです。

この提案は、事業部を本気で動かし、実際に値上げの検討、実行へとつながりました。「値上げ」は本来、人事の仕事ではありません。でも、事業を自分ごととして捉え、徹底的に「知る」ことをやり切ったからこそ、そこまで踏み込めたのだと思います。

もう一人、僕が強く覚えているのが、「電車の最前列に立てなくなった」と話していた人事の方です。その会社は、このままでは立ち行かなくなるほど厳しい経営状況にあり、人件費の見直しは避けられませんでした。ただ、経営層が示していた削減案では足りない。現場や事業の状況を見続けた結果、その方は「ここまで踏み込まなければ会社は持たない」と判断したそうです。

人事の立場で、経営層が望んでいた以上の人件費カットを自ら提案し、実行に移しました。当然、強い反発があり、社員から恨まれているという実感もあったといいます。その後、「ある時期から、電車の最前列に立つのが怖くなった」と話してくれました。人事のプロはここまでの決断をやってのける激しさがあります。

著書には載せなかった、人事の「裏必読書」3選

吉田さんの新著では、人事として押さえておくべき知識を身につけるための推薦図書が章ごとに紹介されています。ただ、「個人的には大好きだけれど、一歩目としては重すぎる」という理由で外した本もあるといいます。ここでは、本書には載せなかった"裏"推薦図書を3点紹介します。いずれも、人事の仕事を“もう一段深いところ”から支えてくれる一冊です。

『人事アセスメントハンドブック』(大沢武志・芝祐順・二村英幸編)

人事の専門性はどういったものがあるのかよくわからない、と言われますが、それは一つの領域をどこまで掘り下げているのかが、外から見えにくいからかもしれません。本書は、人材アセスメントという一領域を、理論・研究・実務の観点から徹底的に掘り下げた一冊です。

適性検査や評価、昇進・昇格といった断片的に扱われがちなテーマを、「人をどう捉え、どう判断するのか」という一本の軸で整理している点が特徴です。

「ハンドブックという名前ですが、その概念がおかしくなるくらい分厚い一冊です(笑)。一つの領域を極めるだけでもこれだけの深さがあるというのが、人事の奥深さ。『これは自分の軸だ』と言える専門領域を一つ持っていると、判断がぶれにくくなります。入り口としては重たいですが、ステージを一段上げたい人事の背中を支えてくれる一冊だと思います」(吉田さん)

『発想する会社!― 世界最高のデザイン・ファームIDEOに学ぶイノベーションの技法』(トム・ケリー&ジョナサン・リットマン著/鈴木主税・秀岡尚子訳)

IDEOは、「会議室ではなく現場で考える」ことを徹底してきたデザイン・ファームとして知られています。本書は、その実践を通して、「観察」からイノベーションが生まれるプロセスを描いた名著です。デザインやプロダクト開発の本として語られることが多い一方で、本質は「相手をどこまで理解しようとするか」にあります。

「この本を読んで強く感じるのは、『ちゃんと相手を見ているか?』という問いです。

言葉だけでなく、その背景や文脈まで掴みにいっているか。人事の相手は、経営者であり、現場であり、管理職であり、社員です。相手をどれだけ理解できているかで、打ち手はまったく変わる。知らないと、ズレていることにすら気づけない。逆に、相手のことさえ知っていれば、発想が大きく外れることはなくなる。その感覚を身体で理解させてくれる本だと思います」(吉田さん)

『ソニー自叙伝』(ソニー広報部)

ソニーの創業からの歩みを、創業者の思想やエピソードとともに描いた一冊です。人事の専門書ではありませんが、「事業を知る」「会社を知る」とはどういうことかを、これ以上なく具体的に示しています。

「人事が『事業を理解する』というと、ビジネスモデルや組織図を把握することだと思われがちですが、それだけでは足りません。この本には、どんな思いで会社が生まれ、どんな価値観が積み重なってきたのかが、事実として記されている。これくらいの解像度で事業が描かれれば、『この会社なら、こういう発想になるよね』と読者は腹落ちする。現場を知る、事業を知るとは、このレベルを指すのだと気づかされます」(吉田さん)

(取材:下元陽、構成:相馬留美、撮影:安部美希)