あなたの会社のMBO(目標管理制度)、形骸化していませんか? 期初に立てた目標シートは忘れ去られ、期末の評価面談の直前にあわてて「それっぽい」自己評価を記入する。そんな実態が、多くの企業の現場では起こっているのではないでしょうか。

MBOは単なる評価制度ではありません。経営と現場、そして個人の成長をつなぎ、企業の成果を最大化するための強力なツールとなります。この記事では、MBOが形骸化する原因を解き明かすとともに、現代のビジネス環境に合わせた最新の設計・運用方法や効果的な対話術を紹介します。

MBO(目標管理制度)とは――定義・目的・評価との違い

まず、MBOの基本的な定義と目的を正しく理解することから始めましょう。多くの誤解は、ここでの認識のズレから生まれています。

MBOの定義と目的

MBO(Management byObjectives)とは経営学の父ピーター・ドラッカーが1954年に体系化・普及した組織マネジメントの考え方で、日本語では「目標による管理」あるいは「目標管理制度」と呼ばれます。

具体的には、企業の経営方針と部門目標、個人の目標を連動させ、社員が主体的に目標を決め、その達成に向けて進捗・振り返り・改善のサイクルを回す仕組みを指します。単なる「ノルマの押しつけ」ではなく、「成果を出すために、自ら納得して動く仕組み」である点が大きな特徴です。

MBOの目的は、単に業績を上げることにとどまりません。次の目的を同時に達成することに、その真価があります。

☑️ 業績向上……会社全体の目標達成への貢献

☑️ 人材育成……目標達成プロセスを通じた能力開発と成長

☑️ エンゲージメント向上……主体的な目標設定によるモチベーション向上

☑️ 透明性・公平性の確保……明確な目標と基準による納得感のある評価

人事評価とMBOの違いと関係性

多くの企業によくある誤解が、「MBO=人事評価」です。MBOは目標達成に向けた「Plan(目標設定)→ Do(実践・進捗確認)→ Check(評価)→ Act(改善)」のサイクル(PDCAサイクル)を運用する仕組みです。一方、人事評価はそのサイクルの一部(Check:評価)に過ぎません。

KPI/OKRとの関係

一見混同されがちな、KPI(KeyPerformance Indicator)、OKR(Objectivesand Key Results)とMBOの違いについても整理しておきましょう。どれが優れているというものではなく、それぞれ役割が異なります。MBOをベースに日々の業務を運用しつつ、特に挑戦的な目標にはOKRの考え方を取り入れる、進捗管理にはKPIを用いる、といった組み合わせが考えられます。

図表① MBO・OKR・KPIの位置づけマップ(戦略→現場/挑戦→安定)

| MBO |

日常業務の運用と評価。個人の役割と責任を明確化し、着実な業績向上と人材育成を図る。

|

階層型組織で、安定した事業運営や既存業務の改善が中心。

|

| OKR |

挑戦と整合。高い目標(Objectives)と主要な結果(Key Results)で組織の方向性を統一。

|

急成長中の企業や、新規事業、イノベーションが求められる場面。

|

| KPI |

業務の効率化。目標達成までの重要業績評価指標を定め、進捗を定量的にモニタリング。

|

ある目標管理(MBO/OKR)と組み合わせて利用する。

|

MBOは時代遅れ? そう“なる”ケースと最新アップデート

「MBOはもう古い」という声も聞かれます。しかし、時代遅れなのではなく、運用方法が時代に合わなくなっているケースがほとんどです。

時代遅れになるMBOの三つの要因

❌ 年1回の「書きっぱなし」運用

⇨ VUCAの時代、1年前に立てた目標が期末まで有効とは限りません。硬直化した目標は、かえって現場の足かせになります。

❌ 減点評価の「ノルマ管理」化

⇨ 目標達成率だけで評価が決まる減点主義は、社員の挑戦意欲を削ぎ、失敗を隠す文化を生んでしまいます。

❌ 数値化できない貢献の軽視

⇨ チームへの貢献やナレッジ共有、新しいスキルの習得といった「見えにくい」貢献が評価されないと、個々の社員はサイロ化し、組織全体のパフォーマンスは低下します。

現代版MBOへの「四つのアップデート」

これらの課題を解決し、MBOを現代のビジネス環境に適応させるための四つのアップデートをご紹介します。

1.FAST目標で運用サイクルを高速化する

従来のSMART目標(後述)に加え、「FAST」の考え方を取り入れます(くわしくは後述)。

☑️ Frequent(頻繁な対話)

☑️ Ambitious(野心的な目標)

☑️ Specific(具体的な成果)

☑️ Transparent(組織内での透明性)

2.1on1×フィードバックを標準化

MBOの運用と1on1は、車の両輪です。1on1という対話を通じて、進捗の確認、障害の除去、軌道修正、学習支援を行います。

3.成果×行動×学習の「3点セット目標」

「売上目標120%達成」といった結果(成果)だけで評価すると、プロセスを無視した強引な営業や、チームワークを乱す個人プレーを誘発しかねません。そこで、目標設定の段階から「成果×行動×学習」3つの要素をセットで考えることを推奨します(くわしくは後述)。

4.チーム目標・協働指標(ペア目標/クロス機能OKR)を併用

個人目標だけでは、部門間の連携やチームワークが生まれにくくなります。そこで、チームとしての共通目標を設定したり、他者への貢献を測る協働指標を導入したりすることが有効です。

☑️ ペア目標……営業とカスタマーサクセスなど、連携が不可欠な2部門が共通の目標(例:担当顧客のLTV最大化)を設定する。

☑️ クロス機能OKR……部署を横断したメンバーで、特定のプロジェクト(例:新規サービス開発)に関する共通のOKRを設定する。

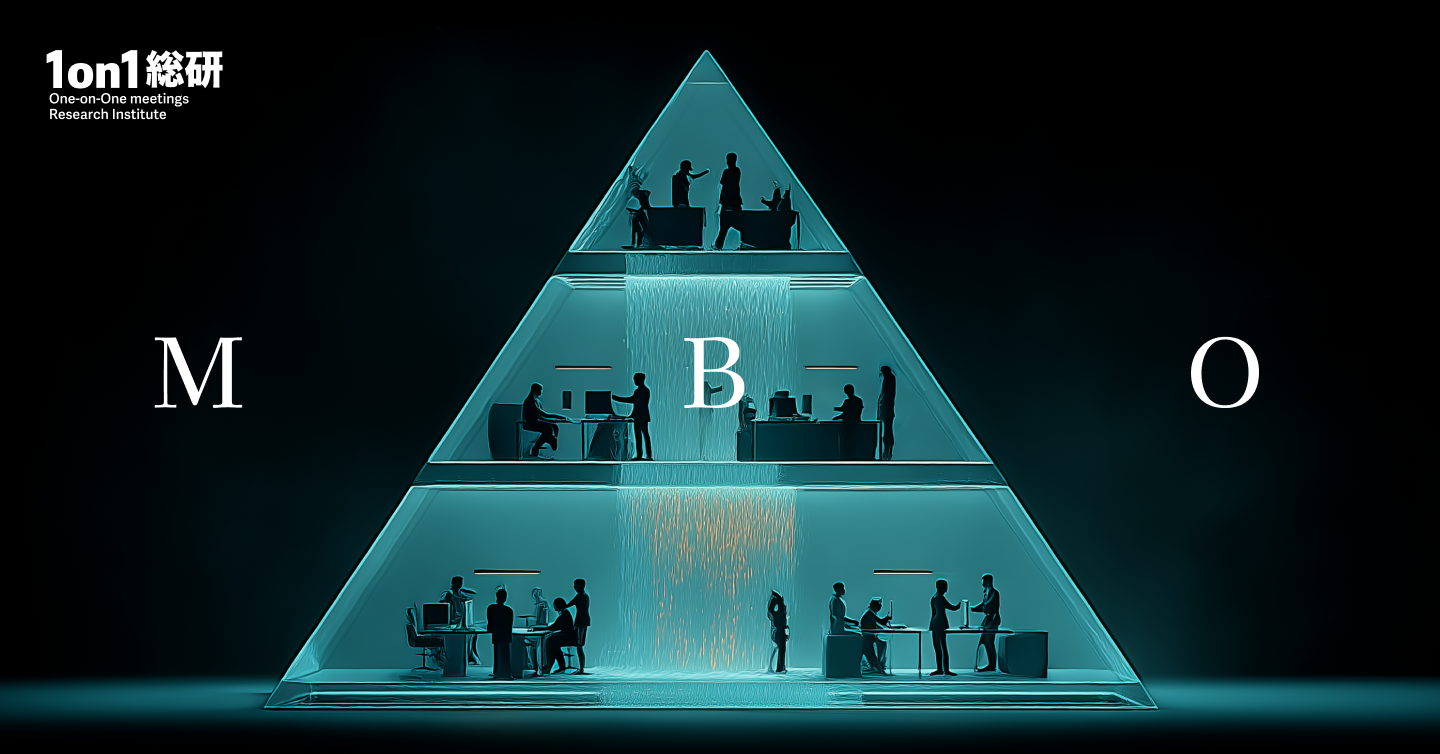

会社⇄部門⇄個人をつなぐ「カスケード設計」

カスケード設計とは、経営目標を滝(cascade)のように部門、チーム、個人へとブレイクダウンしていく手法です。これにより、個人の業務が会社全体の目標にどう貢献しているかが明確になり、納得感とエンゲージメントが高まります。

全社の目標が「新規顧客層からの売上比率を20%向上」だとします。この場合、マーケティング部門は「新セグメント向けWebセミナーを四半期に2回開催、リード100件獲得」、同部門のAさんは「セミナー企画・集客を担当し、アンケート満足度80%以上を達成」と、「経営テーマ→部門KGI→個人MBO」の整合を図りながら3層をつないでいきます。

よくある失敗例は、全社の売上目標(売上20%増)を部門、個人へとそのままブレイクダウンすることです。これでは単なるノルマの押しつけになってしまいます。また、間接部門が空洞化するおそれがあります。

目標の具体的な作り方――SMART+FAST+「3点セット法」

MBOの成否を決めるのは、目標設定の「質」です。ここでは、部下が自律的に質の高い目標を立てられるよう支援するための、具体的な手法を紹介します。

1.「SMART」で基準化する

質の高い目標設定のフレームワークとしてよく知られるのが「SMART」です。それぞれの要素をチェックリストとして活用しましょう。

SMART基準

SSpecific

具体的に、分かりやすく書かれているか。

MMeasurable

定量的に測定できるか(例:「顧客満足度を上げる」ではなく「担当顧客からのNPSを5ポイント改善する」)

AAchievable

本人のスキルや役割、過去の実績から見て、現実的で達成可能な目標になっているか(少し背伸びするくらいの難易度が理想)。

RRelevant

その目標が経営目標や部門目標と関連しており、達成することでチームや会社のゴールにどう貢献するのかを本人が説明できるか。

TTime-bound

「いつまでに」達成するのか、具体的な期限が明記されているか。

2.「FAST」で「目標の運用性」を向上させる

SMARTで明確な目標を立てたとしても、それが「書きっぱなし」になってしまっては意味がありません。特に変化の激しい現代では、期初に立てた目標が期末まで有効とは限りません。そこで重要になるのが、目標を機動的に運用するためのフレームワーク「FAST」です。

FFrequent(頻繁に)

目標に関する対話を、年1回や半年に1回ではなく、月次や週次の1on1などで頻繁に行う。

AAmbitious(野心的に)

達成可能(Achievable)な範囲にとどまらず、より挑戦的で野心的な目標を掲げることを奨励する。

SSpecific(具体的に)

SMARTと同様、目標や達成すべき成果は具体的に記述する。

TTransparent(透明性高く)

目標をチーム内や組織内でオープンに共有し、誰もがお互いの目標や進捗を把握できるようにする。

3.「目標設定の3点セット」で考えを構造化する

部下が「何を書けばいいか分からない」と悩むのは、目標の構造を理解していない可能性が高いです。以下の「3点セット」で考えるよう支援してみましょう。

1成果目標(What / KGI・アウトカム)

「何を」達成するのか、という最終的な成果(アウトカム)を示す目標

2行動目標(How / 主要アクション・KPI)

成果目標を達成するために「どのように」取り組むのか、という具体的な行動を示す目標

3成長目標(Learn / 習得スキル・資格・実験)

成果目標や行動目標に取り組むプロセスを通じて「何を学ぶか」という、個人の成長に焦点を当てた目標

職種別・レベル別「使える目標例」ミニデータベース

ここでは、具体的な職種別にMBOの目標設定サンプルを「目標項目」「達成基準」「行動計画」の3点セットで紹介します。自社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

営業職

テーマ:新規開拓による担当エリアの売上最大化と顧客基盤の強化

①

成果目標(What)

担当エリアにおいて、新規契約を10件獲得し、売上目標2,000万円を達成する。

②

行動目標(How)

週20件の新規コールと、週5件の初回訪問を継続的に実施する(KPI)。

既存顧客からの紹介を、四半期で5件以上獲得するためのリファラルプログラムを運用する。

提案中の案件について、上司を交えた週1回のロールプレイングを行い、提案の質を高める。

③

成長目標(Learn)

新しく導入されたSFA(営業支援ツール)を習熟し、データに基づいた顧客分析と提案を5回以上実践する。

ファイナンスの基礎知識(PL/BS)を学習し、顧客の経営課題に踏み込んだ提案ができるようになる。

マーケティング職

テーマ:コンテンツマーケティングによるリード獲得の仕組み化と質の向上

①

成果目標(What)

オウンドメディア経由での月間オーガニック流入数を前期比150%に増加させる。

ホワイトペーパー経由でのSQL(Sales Qualified Lead)を月間30件創出する。

②

行動目標(How)

SEOキーワード分析に基づき、対策キーワードを10個選定し、それぞれについて上位5位以内表示を達成する。

導入事例コンテンツを新たに3本制作し、Webサイトに公開する。

週次でGoogle AnalyticsとSearch Consoleのデータを分析し、改善アクションをチームに共有する。

③

成長目標(Learn)

MA(マーケティングオートメーション)ツールを習熟し、リードナーチャリングのシナリオを設計・実装する。

Google Analytics認定資格(GAIQ)を取得する。

エンジニア職

テーマ:担当サービスのパフォーマンス改善と開発プロセスの効率化

①

成果目標(What)

担当サービスの主要画面におけるページの平均表示速度を、現状の3.0秒から1.5秒に短縮する。

ユニットテストのカバレッジを、現在の70%から85%に向上させる。

②

行動目標(How)

画像圧縮、CDNの導入、不要なJavaScriptの遅延読み込みを実装する。

月10時間のリファクタリングタイムを確保し、技術的負債を計画的に返済する。

チーム内で週1回の技術共有会を主催し、知見をドキュメント化する。

③

成長目標(Learn)

AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト資格を取得し、インフラ設計の知識を深める。

Go言語を新たに習得し、マイクロサービス開発のプロトタイプを1つ作成する。

人事職(採用担当)

テーマ:採用競争力の強化と採用体験(Candidate Experience)の向上

①

成果目標(What)

内定承諾率を、現在の60%から75%に向上させる。

②

行動目標(How)

リファラル採用キャンペーンを企画・実施し、全採用数の20%をリファラル経由で決定する。

採用管理ツール(ATS)を活用し、書類選考から一次面接までのリードタイムを平均3営業日以内に短縮する。

現場マネージャー向けの面接官トレーニングを四半期に1回実施する。

③

成長目標(Learn)

採用広報の知識を学び、SNSを活用した情報発信を月4回以上行う。

人材アセスメントの手法を学習し、自社の採用基準の言語化・アップデートを行う。

カスタマーサクセス/サポート職

テーマ:顧客エンゲージメントの強化によるプロダクト活用度の最大化と解約率の低減

①

成果目標(What)

担当ハイタッチアカウントの月次解約率(チャーンレート)を、現在の1.5%から0.5%未満に抑制する。

顧客満足度スコア(CSAT)を、前期の85%から90%以上に向上させる。

②

行動目標(How)

担当アカウント全社に対し、四半期に一度の定例会(QBR)を実施し、活用状況のレポーティングと改善提案を行う。

顧客の利用データに基づき、活用度が低い顧客を週次で5社特定し、能動的なフォローアップを行う。

問い合わせが多かった機能について、新たにFAQ記事を3本、解説動画を1本作成し、ナレッジベースを拡充する。

③

成長目標(Learn)

コミュニティマネジメントの手法を学習し、ユーザーコミュニティを立ち上げ、月1回のオンラインイベントを主催する。

データ分析ツール(Tableau/Looker Studioなど)の操作を習熟し、顧客へのレポーティングの質を高める。

目標を「書きっぱなし」にしないMBO運用サイクルの仕組み

MBOが失敗する最大の原因は、期初に立てた目標が日常業務から切り離され、「書きっぱなし」になってしまうことです。そうさせないためには、目標を設定してから評価するまでの一連の流れを「サイクル」として設計し、組織のリズムとして定着させることが不可欠です。

💡年間・四半期の運用カレンダー:MBOのリズムを作る

MBOを単発のイベントではなく、継続的な活動にするために、まずは年間の運用カレンダーを設計しましょう。特に変化の速い現代においては、年1回の目標設定では硬直化しやすいため、四半期(3カ月)を1つのサイクルとして運用するのがおすすめです。

また、月次のミニレビュー、週次の1on1を導入することで頻度高く検証と改善のサイクルを回していきます。

💡進捗ダッシュボードで状況を「見える化」する

週次1on1や月次レビューを実りあるものにするためには、会話の土台となる「共通の事実」が必要です。そこで有効なのが、個人の目標進捗状況を一枚のシートで見える化する「進捗ダッシュボード」です。これは、Excelやスプレッドシート、あるいはKAKEAIのような専用ツールで簡単に作成できます。

このダッシュボードを1on1の前に部下が更新し、上司が目を通しておくことで、当日の対話は単なる「報告」から「相談・解決」へと進化します。

💡1on1面談アジェンダの「型」で対話の質を高める

「1on1で何を話せばいいか分からない」という上司・部下は少なくありません。対話の質を安定させ、目標達成に向けた会話を促進するために、以下のようなアジェンダの「型」を用意しましょう。

SMART基準チェックリスト

SSpecific(具体的に)

具体的に、分かりやすく書かれているか。

MMeasurable(測定可能に)

定量的に測定できるか(例:「顧客満足度を上げる」ではなく「担当顧客からのNPSを5ポイント改善する」)

AAchievable(達成可能に)

本人のスキルや役割、過去の実績から見て、現実的で達成可能な目標になっているか(少し背伸びするくらいの難易度が理想)。

RRelevant(関連性のある)

その目標が経営目標や部門目標と関連しており、達成することでチームや会社のゴールにどう貢献するのかを本人が説明できるか。

TTime-bound(期限のある)

「いつまでに」達成するのか、具体的な期限が明記されているか。

💡期末は「評価面談」と「キャリア面談」を分離する

多くの企業の現場では、期末面談が「評価を言い渡す重苦しい場」になってしまっています。その原因は、過去を振り返る「評価」と、未来のキャリアを志向する「育成・開発」の話を一度にやろうとする点にあります。

部下は評価のことが気になり、育成の話が頭に入ってきません。これを解決する最も効果的な方法が、2つの面談を明確に分離することです。

面談の種類

①

評価面談(過去の総括)

・目的

当期の成果と行動を事実ベースで振り返り、最終的な評価とその理由を明確に伝える。

②

キャリア面談(未来の計画)

・目的

評価面談で明らかになった強みや課題を元に、部下の今後の成長やキャリアについて対話する。

・ゴール

来期の目標設定や能力開発プランについて、本人の意欲を引き出し、方向性をすり合わせる。

面談の地雷回避:言ってはいけない言葉/バイアス

良かれと思ってかけた言葉が、部下のモチベーションを著しく下げてしまうことがあります。ここでは、面談で避けるべき「地雷フレーズ」と、陥りがちな「評価バイアス」への対策を紹介します。

地雷フレーズと評価バイアス

避けるべき「地雷フレーズ」

「地雷フレーズ」①:「それ、前も言ったよね?」「なんでできないの?」

過去を責める「Why(なぜ)」の追及は、相手を萎縮させるだけです。未来志向で「How(どうすればできるか)」を一緒に考えるスタンスに切り替えましょう。

(置き換え例)

「この課題、少し手こずっているようだね。どの部分で詰まっているか、一緒に整理してみようか?」

「地雷フレーズ」②:「(他のメンバーと比較して)〇〇さんはもっとできているよ」

他者との比較は、劣等感や不公平感を生みます。比較対象は、常に「過去の本人」であることを意識しましょう。

(置き換え例)

「半年前と比べて、〇〇のスキルが格段に上がったね。この調子で次は△△にも挑戦してみよう。」

無意識の「評価バイアス」に気づく

・ハロー効果

一つの目立つ長所(または短所)に引きずられ、他の評価が歪んでしまう。

・近接効果

面談直前の出来事の印象が強くなり、期全体のパフォーマンスを正しく評価できない。

・確証バイアス

「この人は優秀だ」という第一印象を肯定する情報ばかりを集め、反する情報を無視してしまう。

(対策)

評価項目ごとに、具体的な「事実(エピソード)」を記録しておく。

「事実」→「(チームへの)影響」→「(改善の)提案」の順番で話すことを徹底する。

よくある失敗と対策

最後に、MBO運用でよくある失敗とその対策をQ&A形式でまとめました。

MBO運用のよくある失敗と対策

Q

目標が形骸化し、誰も本気で取り組んでいません。

A

年1回の運用を、FAST目標の考え方で四半期・月次サイクルに見直しましょう。さらに、1on1での進捗確認を制度として定着させることが不可欠です。

Q

MBOが単なる「ノルマ管理」になってしまっています。

A

プロセス評価やチーム目標の達成度など、個人成果以外の評価軸を導入しましょう。「どう行動したか」「どう貢献したか」も評価対象とすることで、減点主義から脱却できます。

A

本記事で紹介した「目標設定の3点セット」や職種別サンプルを参考に、一緒に考える時間を取りましょう。「NG目標→OK目標」の書き換え例を見せるのも効果的です。

Q

企画職など、成果を数値化しにくい業務の目標はどうすればいい?

A

「仮説を〇回検証し、学びをドキュメント化する」など、成果に至るまでの行動で数値化できる指標を探します。社外からの評価や、作成した事例の数なども有効な指標です。

Q

上司も部下も、面談を「苦痛な時間」と感じています。

A

面談の目的が「評価・詰問」になっていませんか。目的を「目標達成の支援」と再定義し、本記事で紹介した質問スクリプトや、対話の比率(部下8:上司2)を意識してみてください。前述した「評価面談」と「キャリア面談」の分離も効果的です。

DXとツール活用――見える化・公正性・スピードを出す

MBO運用をExcelやスプレッドシートだけで行うことには限界があります。特に、従業員数が増えるほど管理工数は増大し、情報の透明性も確保しにくくなります。

MBOや1on1を支援するITツールを活用することで、以下のようなメリットが生まれます。

・目標の見える化と連鎖

経営目標から個人の目標までがシステム上で紐づき、全社的な整合性が強化されます。

・進捗管理の効率化

1on1の記録や進捗状況が一元管理され、上司や人事はリアルタイムで状況を把握できます。

・公正な評価プロセスの支援

過去の面談記録や成果、他者からのフィードバックなどを評価者が一目で確認でき、バイアスに頼らない客観的な評価をサポートします。評価キャリブレーション(甘辛補正/分布管理)や部下への説明責任も支援します。

KAKEAIが提供する1on1支援ツールも、こうしたMBO運用のDXに貢献します。ツールはあくまで手段ですが、煩雑な事務作業からマネージャーを解放し、本来注力すべき「部下との対話」に時間を使えるようにする強力な武器となります。

まとめ――MBOを「挑戦と学習が回るOS」に

本記事では、MBOが形骸化してしまう原因から、現代のビジネス環境で機能させるための具体的な目標設定、面談、運用サイクルまでを網羅的に解説しました。

多くの現場で「評価のための、年に一度の面倒な作業」と化してしまっているMBO。しかし、その本質は、企業の成果と個人の成長を両立させ、未来を創るための強力な「OS(オペレーティングシステム)」です。

MBOを形骸化させず、組織と個人を成功に導くために、最後に四つの重要なキーを再確認しましょう。

1

「カスケード設計」で、組織・部門・個人が向かうべき方向を合わせる

2

「成果・行動・成長」の3点セットで、目標を構造的に捉える

3

「FAST運用」で短いサイクルで目標を見直し、目標を「生きた」状態に保つ

4

質の高い「1on1」でMBOのサイクルを回し続けることで障害を取り除き、学びを支援する

この記事で紹介したフレームワークやTIPSは、明日からでも実践できるものばかりです。MBOを「評価のため」の制度から、「個人と組織の挑戦と学習が回り続けるための仕組み」へと進化させ、企業の持続的な成長を実現するための一歩を踏み出してみてください。

MBO(目標管理制度)とは――定義・目的・評価との違い

まず、MBOの基本的な定義と目的を正しく理解することから始めましょう。多くの誤解は、ここでの認識のズレから生まれています。

MBOの定義と目的

MBO(Management byObjectives)とは経営学の父ピーター・ドラッカーが1954年に体系化・普及した組織マネジメントの考え方で、日本語では「目標による管理」あるいは「目標管理制度」と呼ばれます。

具体的には、企業の経営方針と部門目標、個人の目標を連動させ、社員が主体的に目標を決め、その達成に向けて進捗・振り返り・改善のサイクルを回す仕組みを指します。単なる「ノルマの押しつけ」ではなく、「成果を出すために、自ら納得して動く仕組み」である点が大きな特徴です。

MBOの目的は、単に業績を上げることにとどまりません。次の目的を同時に達成することに、その真価があります。

☑️ 業績向上……会社全体の目標達成への貢献

☑️ 人材育成……目標達成プロセスを通じた能力開発と成長

☑️ エンゲージメント向上……主体的な目標設定によるモチベーション向上

☑️ 透明性・公平性の確保……明確な目標と基準による納得感のある評価

人事評価とMBOの違いと関係性

多くの企業によくある誤解が、「MBO=人事評価」です。MBOは目標達成に向けた「Plan(目標設定)→ Do(実践・進捗確認)→ Check(評価)→ Act(改善)」のサイクル(PDCAサイクル)を運用する仕組みです。一方、人事評価はそのサイクルの一部(Check:評価)に過ぎません。

KPI/OKRとの関係

一見混同されがちな、KPI(KeyPerformance Indicator)、OKR(Objectivesand Key Results)とMBOの違いについても整理しておきましょう。どれが優れているというものではなく、それぞれ役割が異なります。MBOをベースに日々の業務を運用しつつ、特に挑戦的な目標にはOKRの考え方を取り入れる、進捗管理にはKPIを用いる、といった組み合わせが考えられます。

図表① MBO・OKR・KPIの位置づけマップ(戦略→現場/挑戦→安定)

| MBO |

日常業務の運用と評価。個人の役割と責任を明確化し、着実な業績向上と人材育成を図る。

|

階層型組織で、安定した事業運営や既存業務の改善が中心。

|

| OKR |

挑戦と整合。高い目標(Objectives)と主要な結果(Key Results)で組織の方向性を統一。

|

急成長中の企業や、新規事業、イノベーションが求められる場面。

|

| KPI |

業務の効率化。目標達成までの重要業績評価指標を定め、進捗を定量的にモニタリング。

|

ある目標管理(MBO/OKR)と組み合わせて利用する。

|

MBOは時代遅れ? そう“なる”ケースと最新アップデート

「MBOはもう古い」という声も聞かれます。しかし、時代遅れなのではなく、運用方法が時代に合わなくなっているケースがほとんどです。

時代遅れになるMBOの三つの要因

❌ 年1回の「書きっぱなし」運用

⇨ VUCAの時代、1年前に立てた目標が期末まで有効とは限りません。硬直化した目標は、かえって現場の足かせになります。

❌ 減点評価の「ノルマ管理」化

⇨ 目標達成率だけで評価が決まる減点主義は、社員の挑戦意欲を削ぎ、失敗を隠す文化を生んでしまいます。

❌ 数値化できない貢献の軽視

⇨ チームへの貢献やナレッジ共有、新しいスキルの習得といった「見えにくい」貢献が評価されないと、個々の社員はサイロ化し、組織全体のパフォーマンスは低下します。

現代版MBOへの「四つのアップデート」

これらの課題を解決し、MBOを現代のビジネス環境に適応させるための四つのアップデートをご紹介します。

1.FAST目標で運用サイクルを高速化する

従来のSMART目標(後述)に加え、「FAST」の考え方を取り入れます(くわしくは後述)。

☑️ Frequent(頻繁な対話)

☑️ Ambitious(野心的な目標)

☑️ Specific(具体的な成果)

☑️ Transparent(組織内での透明性)

2.1on1×フィードバックを標準化

MBOの運用と1on1は、車の両輪です。1on1という対話を通じて、進捗の確認、障害の除去、軌道修正、学習支援を行います。

3.成果×行動×学習の「3点セット目標」

「売上目標120%達成」といった結果(成果)だけで評価すると、プロセスを無視した強引な営業や、チームワークを乱す個人プレーを誘発しかねません。そこで、目標設定の段階から「成果×行動×学習」3つの要素をセットで考えることを推奨します(くわしくは後述)。

4.チーム目標・協働指標(ペア目標/クロス機能OKR)を併用

個人目標だけでは、部門間の連携やチームワークが生まれにくくなります。そこで、チームとしての共通目標を設定したり、他者への貢献を測る協働指標を導入したりすることが有効です。

☑️ ペア目標……営業とカスタマーサクセスなど、連携が不可欠な2部門が共通の目標(例:担当顧客のLTV最大化)を設定する。

☑️ クロス機能OKR……部署を横断したメンバーで、特定のプロジェクト(例:新規サービス開発)に関する共通のOKRを設定する。

会社⇄部門⇄個人をつなぐ「カスケード設計」

カスケード設計とは、経営目標を滝(cascade)のように部門、チーム、個人へとブレイクダウンしていく手法です。これにより、個人の業務が会社全体の目標にどう貢献しているかが明確になり、納得感とエンゲージメントが高まります。

全社の目標が「新規顧客層からの売上比率を20%向上」だとします。この場合、マーケティング部門は「新セグメント向けWebセミナーを四半期に2回開催、リード100件獲得」、同部門のAさんは「セミナー企画・集客を担当し、アンケート満足度80%以上を達成」と、「経営テーマ→部門KGI→個人MBO」の整合を図りながら3層をつないでいきます。

よくある失敗例は、全社の売上目標(売上20%増)を部門、個人へとそのままブレイクダウンすることです。これでは単なるノルマの押しつけになってしまいます。また、間接部門が空洞化するおそれがあります。

目標の具体的な作り方――SMART+FAST+「3点セット法」

MBOの成否を決めるのは、目標設定の「質」です。ここでは、部下が自律的に質の高い目標を立てられるよう支援するための、具体的な手法を紹介します。

1.「SMART」で基準化する

質の高い目標設定のフレームワークとしてよく知られるのが「SMART」です。それぞれの要素をチェックリストとして活用しましょう。

SMART基準

SSpecific

具体的に、分かりやすく書かれているか。

MMeasurable

定量的に測定できるか(例:「顧客満足度を上げる」ではなく「担当顧客からのNPSを5ポイント改善する」)

AAchievable

本人のスキルや役割、過去の実績から見て、現実的で達成可能な目標になっているか(少し背伸びするくらいの難易度が理想)。

RRelevant

その目標が経営目標や部門目標と関連しており、達成することでチームや会社のゴールにどう貢献するのかを本人が説明できるか。

TTime-bound

「いつまでに」達成するのか、具体的な期限が明記されているか。

2.「FAST」で「目標の運用性」を向上させる

SMARTで明確な目標を立てたとしても、それが「書きっぱなし」になってしまっては意味がありません。特に変化の激しい現代では、期初に立てた目標が期末まで有効とは限りません。そこで重要になるのが、目標を機動的に運用するためのフレームワーク「FAST」です。

FFrequent(頻繁に)

目標に関する対話を、年1回や半年に1回ではなく、月次や週次の1on1などで頻繁に行う。

AAmbitious(野心的に)

達成可能(Achievable)な範囲にとどまらず、より挑戦的で野心的な目標を掲げることを奨励する。

SSpecific(具体的に)

SMARTと同様、目標や達成すべき成果は具体的に記述する。

TTransparent(透明性高く)

目標をチーム内や組織内でオープンに共有し、誰もがお互いの目標や進捗を把握できるようにする。

3.「目標設定の3点セット」で考えを構造化する

部下が「何を書けばいいか分からない」と悩むのは、目標の構造を理解していない可能性が高いです。以下の「3点セット」で考えるよう支援してみましょう。

1成果目標(What / KGI・アウトカム)

「何を」達成するのか、という最終的な成果(アウトカム)を示す目標

2行動目標(How / 主要アクション・KPI)

成果目標を達成するために「どのように」取り組むのか、という具体的な行動を示す目標

3成長目標(Learn / 習得スキル・資格・実験)

成果目標や行動目標に取り組むプロセスを通じて「何を学ぶか」という、個人の成長に焦点を当てた目標

職種別・レベル別「使える目標例」ミニデータベース

ここでは、具体的な職種別にMBOの目標設定サンプルを「目標項目」「達成基準」「行動計画」の3点セットで紹介します。自社の状況に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

営業職

テーマ:新規開拓による担当エリアの売上最大化と顧客基盤の強化

①

成果目標(What)

担当エリアにおいて、新規契約を10件獲得し、売上目標2,000万円を達成する。

②

行動目標(How)

週20件の新規コールと、週5件の初回訪問を継続的に実施する(KPI)。

既存顧客からの紹介を、四半期で5件以上獲得するためのリファラルプログラムを運用する。

提案中の案件について、上司を交えた週1回のロールプレイングを行い、提案の質を高める。

③

成長目標(Learn)

新しく導入されたSFA(営業支援ツール)を習熟し、データに基づいた顧客分析と提案を5回以上実践する。

ファイナンスの基礎知識(PL/BS)を学習し、顧客の経営課題に踏み込んだ提案ができるようになる。

マーケティング職

テーマ:コンテンツマーケティングによるリード獲得の仕組み化と質の向上

①

成果目標(What)

オウンドメディア経由での月間オーガニック流入数を前期比150%に増加させる。

ホワイトペーパー経由でのSQL(Sales Qualified Lead)を月間30件創出する。

②

行動目標(How)

SEOキーワード分析に基づき、対策キーワードを10個選定し、それぞれについて上位5位以内表示を達成する。

導入事例コンテンツを新たに3本制作し、Webサイトに公開する。

週次でGoogle AnalyticsとSearch Consoleのデータを分析し、改善アクションをチームに共有する。

③

成長目標(Learn)

MA(マーケティングオートメーション)ツールを習熟し、リードナーチャリングのシナリオを設計・実装する。

Google Analytics認定資格(GAIQ)を取得する。

エンジニア職

テーマ:担当サービスのパフォーマンス改善と開発プロセスの効率化

①

成果目標(What)

担当サービスの主要画面におけるページの平均表示速度を、現状の3.0秒から1.5秒に短縮する。

ユニットテストのカバレッジを、現在の70%から85%に向上させる。

②

行動目標(How)

画像圧縮、CDNの導入、不要なJavaScriptの遅延読み込みを実装する。

月10時間のリファクタリングタイムを確保し、技術的負債を計画的に返済する。

チーム内で週1回の技術共有会を主催し、知見をドキュメント化する。

③

成長目標(Learn)

AWS認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト資格を取得し、インフラ設計の知識を深める。

Go言語を新たに習得し、マイクロサービス開発のプロトタイプを1つ作成する。

人事職(採用担当)

テーマ:採用競争力の強化と採用体験(Candidate Experience)の向上

①

成果目標(What)

内定承諾率を、現在の60%から75%に向上させる。

②

行動目標(How)

リファラル採用キャンペーンを企画・実施し、全採用数の20%をリファラル経由で決定する。

採用管理ツール(ATS)を活用し、書類選考から一次面接までのリードタイムを平均3営業日以内に短縮する。

現場マネージャー向けの面接官トレーニングを四半期に1回実施する。

③

成長目標(Learn)

採用広報の知識を学び、SNSを活用した情報発信を月4回以上行う。

人材アセスメントの手法を学習し、自社の採用基準の言語化・アップデートを行う。

カスタマーサクセス/サポート職

テーマ:顧客エンゲージメントの強化によるプロダクト活用度の最大化と解約率の低減

①

成果目標(What)

担当ハイタッチアカウントの月次解約率(チャーンレート)を、現在の1.5%から0.5%未満に抑制する。

顧客満足度スコア(CSAT)を、前期の85%から90%以上に向上させる。

②

行動目標(How)

担当アカウント全社に対し、四半期に一度の定例会(QBR)を実施し、活用状況のレポーティングと改善提案を行う。

顧客の利用データに基づき、活用度が低い顧客を週次で5社特定し、能動的なフォローアップを行う。

問い合わせが多かった機能について、新たにFAQ記事を3本、解説動画を1本作成し、ナレッジベースを拡充する。

③

成長目標(Learn)

コミュニティマネジメントの手法を学習し、ユーザーコミュニティを立ち上げ、月1回のオンラインイベントを主催する。

データ分析ツール(Tableau/Looker Studioなど)の操作を習熟し、顧客へのレポーティングの質を高める。

目標を「書きっぱなし」にしないMBO運用サイクルの仕組み

MBOが失敗する最大の原因は、期初に立てた目標が日常業務から切り離され、「書きっぱなし」になってしまうことです。そうさせないためには、目標を設定してから評価するまでの一連の流れを「サイクル」として設計し、組織のリズムとして定着させることが不可欠です。

💡年間・四半期の運用カレンダー:MBOのリズムを作る

MBOを単発のイベントではなく、継続的な活動にするために、まずは年間の運用カレンダーを設計しましょう。特に変化の速い現代においては、年1回の目標設定では硬直化しやすいため、四半期(3カ月)を1つのサイクルとして運用するのがおすすめです。

また、月次のミニレビュー、週次の1on1を導入することで頻度高く検証と改善のサイクルを回していきます。

💡進捗ダッシュボードで状況を「見える化」する

週次1on1や月次レビューを実りあるものにするためには、会話の土台となる「共通の事実」が必要です。そこで有効なのが、個人の目標進捗状況を一枚のシートで見える化する「進捗ダッシュボード」です。これは、Excelやスプレッドシート、あるいはKAKEAIのような専用ツールで簡単に作成できます。

このダッシュボードを1on1の前に部下が更新し、上司が目を通しておくことで、当日の対話は単なる「報告」から「相談・解決」へと進化します。

💡1on1面談アジェンダの「型」で対話の質を高める

「1on1で何を話せばいいか分からない」という上司・部下は少なくありません。対話の質を安定させ、目標達成に向けた会話を促進するために、以下のようなアジェンダの「型」を用意しましょう。

SMART基準チェックリスト

SSpecific(具体的に)

具体的に、分かりやすく書かれているか。

MMeasurable(測定可能に)

定量的に測定できるか(例:「顧客満足度を上げる」ではなく「担当顧客からのNPSを5ポイント改善する」)

AAchievable(達成可能に)

本人のスキルや役割、過去の実績から見て、現実的で達成可能な目標になっているか(少し背伸びするくらいの難易度が理想)。

RRelevant(関連性のある)

その目標が経営目標や部門目標と関連しており、達成することでチームや会社のゴールにどう貢献するのかを本人が説明できるか。

TTime-bound(期限のある)

「いつまでに」達成するのか、具体的な期限が明記されているか。

💡期末は「評価面談」と「キャリア面談」を分離する

多くの企業の現場では、期末面談が「評価を言い渡す重苦しい場」になってしまっています。その原因は、過去を振り返る「評価」と、未来のキャリアを志向する「育成・開発」の話を一度にやろうとする点にあります。

部下は評価のことが気になり、育成の話が頭に入ってきません。これを解決する最も効果的な方法が、2つの面談を明確に分離することです。

面談の種類

①

評価面談(過去の総括)

・目的

当期の成果と行動を事実ベースで振り返り、最終的な評価とその理由を明確に伝える。

②

キャリア面談(未来の計画)

・目的

評価面談で明らかになった強みや課題を元に、部下の今後の成長やキャリアについて対話する。

・ゴール

来期の目標設定や能力開発プランについて、本人の意欲を引き出し、方向性をすり合わせる。

面談の地雷回避:言ってはいけない言葉/バイアス

良かれと思ってかけた言葉が、部下のモチベーションを著しく下げてしまうことがあります。ここでは、面談で避けるべき「地雷フレーズ」と、陥りがちな「評価バイアス」への対策を紹介します。

地雷フレーズと評価バイアス

避けるべき「地雷フレーズ」

「地雷フレーズ」①:「それ、前も言ったよね?」「なんでできないの?」

過去を責める「Why(なぜ)」の追及は、相手を萎縮させるだけです。未来志向で「How(どうすればできるか)」を一緒に考えるスタンスに切り替えましょう。

(置き換え例)

「この課題、少し手こずっているようだね。どの部分で詰まっているか、一緒に整理してみようか?」

「地雷フレーズ」②:「(他のメンバーと比較して)〇〇さんはもっとできているよ」

他者との比較は、劣等感や不公平感を生みます。比較対象は、常に「過去の本人」であることを意識しましょう。

(置き換え例)

「半年前と比べて、〇〇のスキルが格段に上がったね。この調子で次は△△にも挑戦してみよう。」

無意識の「評価バイアス」に気づく

・ハロー効果

一つの目立つ長所(または短所)に引きずられ、他の評価が歪んでしまう。

・近接効果

面談直前の出来事の印象が強くなり、期全体のパフォーマンスを正しく評価できない。

・確証バイアス

「この人は優秀だ」という第一印象を肯定する情報ばかりを集め、反する情報を無視してしまう。

(対策)

評価項目ごとに、具体的な「事実(エピソード)」を記録しておく。

「事実」→「(チームへの)影響」→「(改善の)提案」の順番で話すことを徹底する。

よくある失敗と対策

最後に、MBO運用でよくある失敗とその対策をQ&A形式でまとめました。

MBO運用のよくある失敗と対策

Q

目標が形骸化し、誰も本気で取り組んでいません。

A

年1回の運用を、FAST目標の考え方で四半期・月次サイクルに見直しましょう。さらに、1on1での進捗確認を制度として定着させることが不可欠です。

Q

MBOが単なる「ノルマ管理」になってしまっています。

A

プロセス評価やチーム目標の達成度など、個人成果以外の評価軸を導入しましょう。「どう行動したか」「どう貢献したか」も評価対象とすることで、減点主義から脱却できます。

A

本記事で紹介した「目標設定の3点セット」や職種別サンプルを参考に、一緒に考える時間を取りましょう。「NG目標→OK目標」の書き換え例を見せるのも効果的です。

Q

企画職など、成果を数値化しにくい業務の目標はどうすればいい?

A

「仮説を〇回検証し、学びをドキュメント化する」など、成果に至るまでの行動で数値化できる指標を探します。社外からの評価や、作成した事例の数なども有効な指標です。

Q

上司も部下も、面談を「苦痛な時間」と感じています。

A

面談の目的が「評価・詰問」になっていませんか。目的を「目標達成の支援」と再定義し、本記事で紹介した質問スクリプトや、対話の比率(部下8:上司2)を意識してみてください。前述した「評価面談」と「キャリア面談」の分離も効果的です。

DXとツール活用――見える化・公正性・スピードを出す

MBO運用をExcelやスプレッドシートだけで行うことには限界があります。特に、従業員数が増えるほど管理工数は増大し、情報の透明性も確保しにくくなります。

MBOや1on1を支援するITツールを活用することで、以下のようなメリットが生まれます。

・目標の見える化と連鎖

経営目標から個人の目標までがシステム上で紐づき、全社的な整合性が強化されます。

・進捗管理の効率化

1on1の記録や進捗状況が一元管理され、上司や人事はリアルタイムで状況を把握できます。

・公正な評価プロセスの支援

過去の面談記録や成果、他者からのフィードバックなどを評価者が一目で確認でき、バイアスに頼らない客観的な評価をサポートします。評価キャリブレーション(甘辛補正/分布管理)や部下への説明責任も支援します。

KAKEAIが提供する1on1支援ツールも、こうしたMBO運用のDXに貢献します。ツールはあくまで手段ですが、煩雑な事務作業からマネージャーを解放し、本来注力すべき「部下との対話」に時間を使えるようにする強力な武器となります。

まとめ――MBOを「挑戦と学習が回るOS」に

本記事では、MBOが形骸化してしまう原因から、現代のビジネス環境で機能させるための具体的な目標設定、面談、運用サイクルまでを網羅的に解説しました。

多くの現場で「評価のための、年に一度の面倒な作業」と化してしまっているMBO。しかし、その本質は、企業の成果と個人の成長を両立させ、未来を創るための強力な「OS(オペレーティングシステム)」です。

MBOを形骸化させず、組織と個人を成功に導くために、最後に四つの重要なキーを再確認しましょう。

1

「カスケード設計」で、組織・部門・個人が向かうべき方向を合わせる

2

「成果・行動・成長」の3点セットで、目標を構造的に捉える

3

「FAST運用」で短いサイクルで目標を見直し、目標を「生きた」状態に保つ

4

質の高い「1on1」でMBOのサイクルを回し続けることで障害を取り除き、学びを支援する

この記事で紹介したフレームワークやTIPSは、明日からでも実践できるものばかりです。MBOを「評価のため」の制度から、「個人と組織の挑戦と学習が回り続けるための仕組み」へと進化させ、企業の持続的な成長を実現するための一歩を踏み出してみてください。