会社におけるチューター制度とは?定義・役割・導入手順と事例を徹底解説

人材不足が続く現在の企業にとって、新入社員の定着は大きな経営課題です。その解決策として注目されているのが「チューター制度」です。本記事では、制度の定義や役割、導入ステップ、失敗例と成功のポイントまでを整理します。

会社における「チューター」とは?

「チューター」という言葉はもともと大学などで「個別指導者」を意味します。企業においては、新人に寄り添い、業務習得や職場適応をマンツーマンで支援する「伴走者」としての役割を担います。

上長が人事評価や目標達成責任を持つのに対し、チューターは評価に関与せず、日常的な業務習得の支援や不安の解消に専念します。つまり、新人にとって「安心して相談できる存在」であることが最大の特徴です。

メンター/OJT/ブラザー・シスター/エルダーの違い

新人教育の現場では「チューター」「メンター」「OJT担当」「ブラザー・シスター」「エルダー」といった似た言葉がよく使われます。呼び方は似ていますが、目的や役割は微妙に異なるため、混同しないことが大切です。以下に代表的な制度の違いを整理しました。

表から分かるとおり、各制度には重なりがありつつも重点領域は異なります。

チューターは短〜中期で新入社員の実務習得に伴走し、行動観察と即時フィードバック、報連相の型づくり、心理的フォローを担います(評価線からは独立)。

メンターは半年〜数年のスパンでキャリアや心理面を支援し、業務評価には関与しません。両者を併用することで、立ち上がりの加速と長期的成長を両立できます。

OJTは日常業務を使った訓練(指示・実演・実践・ふりかえり)であり、OJT担当は手順・品質・安全の指導を中心に行います。一方、チューターはこのOJTを補完し、相談しやすい関係性の中で学習の定着を支えます。

ブラザー/シスター制度は年次の近い先輩が職場適応や生活面の相談に乗る、よりカジュアルな窓口として機能します。

なお「エルダー」は主に看護領域で用いられるチューターシップの呼称で、一般企業ではバディやブラザー/シスター等の名称が使われることが多い点に留意してください。

総じて、チューターは短〜中期の戦力化を狙う伴走役であり、業務指示は上長→新人のルートを守りながら、早期の自走化を支援するのが最大の役割です。

チューター制度の三つのメリット

チューター制度は単なる新人教育ではなく、事業成果に直結する人材投資です。主な効果は次の3点です。

① 立ち上がりの短縮(Time to Productivity:TTP)

あらかじめ定義した「独り立ち基準」に到達するまでの期間を短縮します。営業なら初回アポイント到達日数や初受注到達日数、開発なら単独でのチケット完了までの日数など、職種別のKPIにも波及します。

② 定着率の向上と心理的安全性身近な伴走者がいることで不安を早期に拾い、相談しやすい環境をつくります。結果として早期離職のリスクを低減し、オンボーディングの体験価値が向上します。

③ 育成文化の醸成と次世代リーダー育成チューターは傾聴・質問・フィードバック等の育成スキルを実地で磨き、将来のマネジメント候補として成長します。育成ノウハウが組織内で平準化され、再現性のある育成文化が形成されます。

これらを属人的にしないために、KPIで可視化します。

<KPI設定例(定義も明文化)>

☑️ TTP(日数):独り立ち基準(例:標準業務の○%を自走、品質逸脱ゼロ、顧客対応を単独で○件 等)に到達するまでの期間

☑️ 90日定着率/早期離職率

☑️ 1on1実施率・記録率

☑️ 30–60–90到達率(各マイルストンの合格割合)

☑️ オンボーディング合格率

☑️ (職種別)営業:初アポ/初受注到達日数、CS:一次解決率、製造:不良率・安全逸脱件数 など

数値を出せる場合のテンプレ(実績または目標を差し込んで使用)

① 立ち上がりの短縮(TTP)

TTPを[ ◯◯日 → ◯◯日 ]([ △△%短縮 ])。営業では初受注到達日数が[ ◯◯%改善 ]。

② 定着率・心理的安全性

90日定着率が[ ◯◯% → ◯◯% ]、オンボーディング体験に関する満足度スコアが[ ◯◯点 → ◯◯点 ]。

③ 育成文化・リーダー育成

チューター経験者のマネジメント登用率が[ ◯◯% ]、1on1の実施率が[ ◯◯% → ◯◯% ]。

チューターの役割・業務範囲(やること/やらないこと)

チューターは新人が安心して業務に習熟できるよう、具体的な行動支援を行います。ただし「何でも相談にのる人」ではなく、役割の境界を明確にしないと上司との二重指示やチューター自身の過度な負担につながります。ここでは、やるべきことと避けるべきことを整理してみましょう。

🙆♂️チューターが担う役割

日々の業務では、同行や同席を通じて行動を観察し、終了後に「良かった点」と「改善点」をSBI(状況・行動・影響)などの枠組みで即時にフィードバックします。あわせて「困ったらこの順に報告する」といった報連相の型や、情報の探し方・社内ツールの使い方を定着させます。

新人の様子に変化が見られる場合は、速やかに上長や人事へ共有し、必要に応じて支援につなげます。

🙅♀️チューター担わない役割

一方で、チューターには明確に「やらないこと」もあります。人事評価の最終決定は上長の責任であり、チューターは評価付与には関与しません。必要に応じて、事実ベースの観察記録のみを参考情報として共有します。また、新人の業務を代わりにこなしてしまうのも避けるべきです。

業務指示は上長から新人へのルートを唯一とし、チューターは指示の決定・変更を行いません。整合が必要な場合は、上長とすり合わせたうえで新人へ伝えます。

チューター制度の導入ステップ

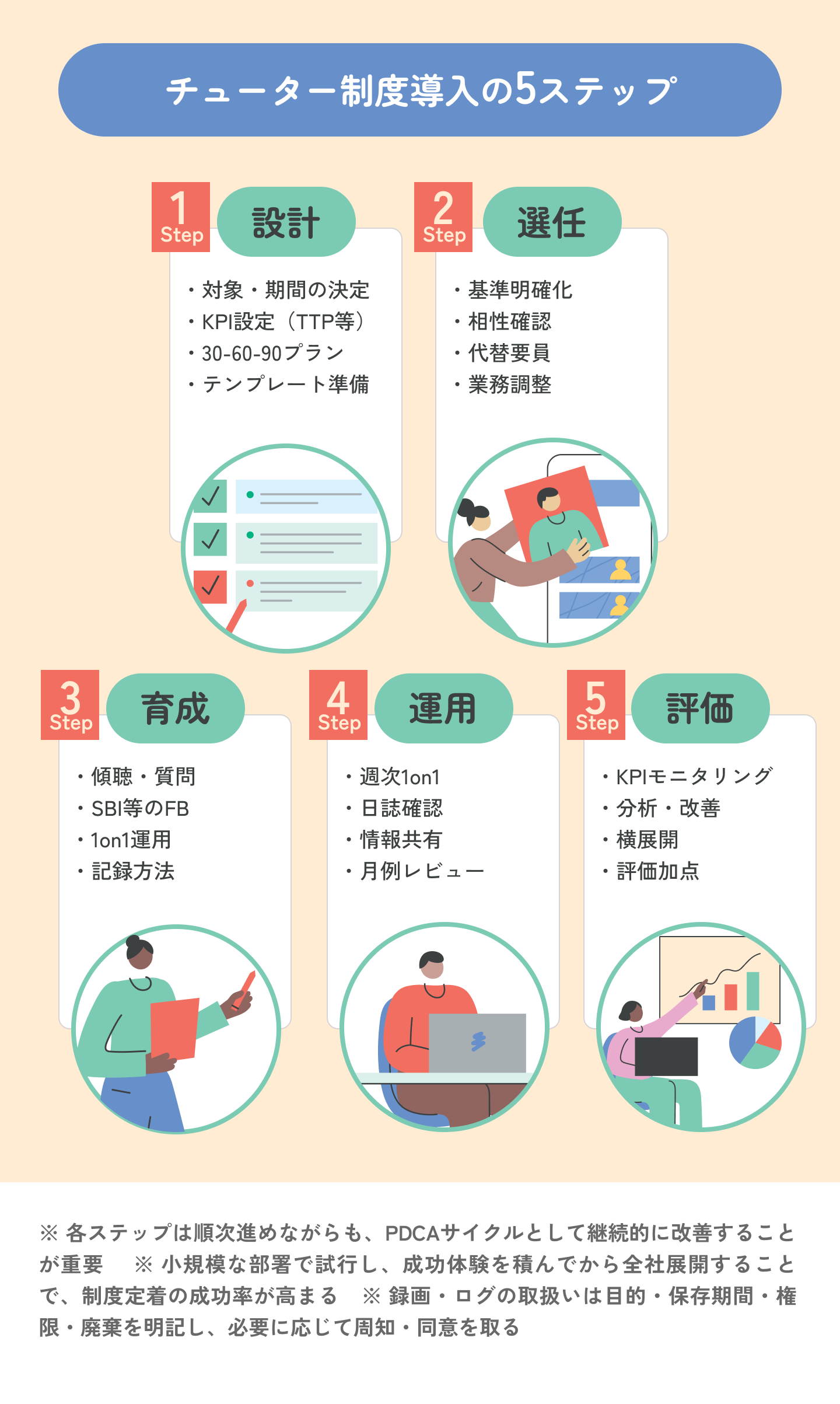

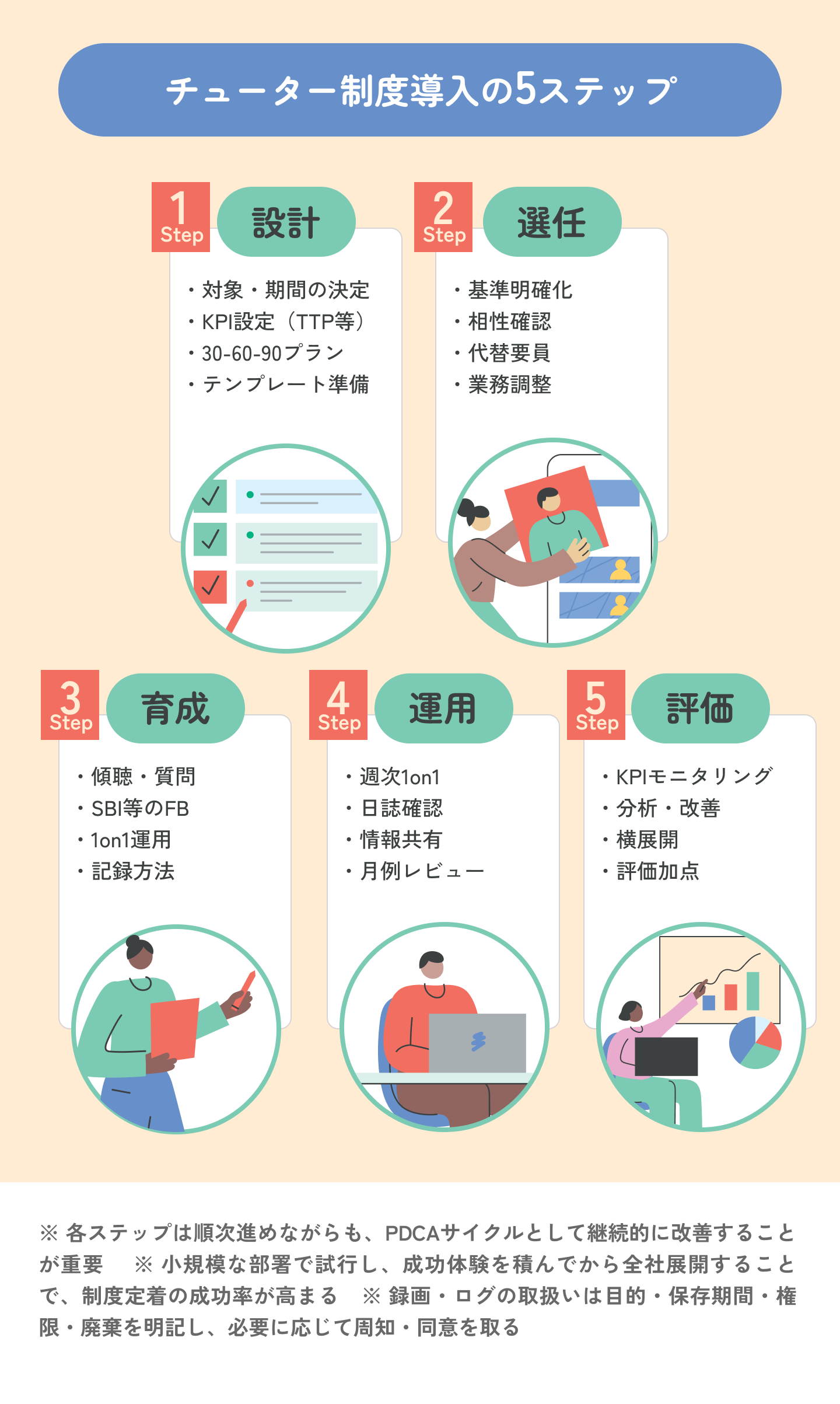

チューター制度は「仕組み化」しないと形骸化してしまいます。思いつきで「先輩をつけてみよう」と始めても、数カ月後には「結局誰もフォローしていない」という状態に陥りがちです。

ここでは、制度を定着させるための導入プロセスを5ステップで紹介します。

①設計(制度の骨格づくり)

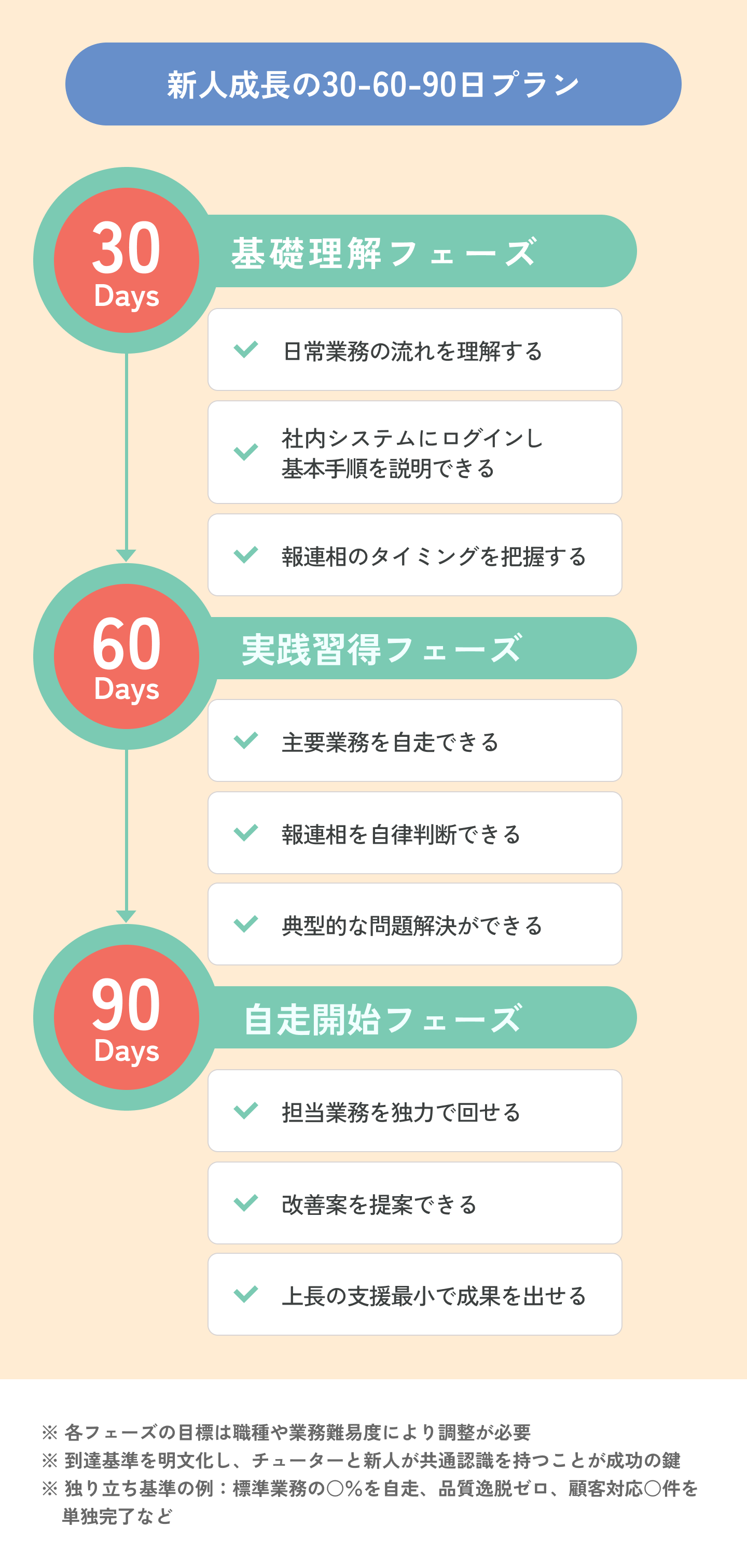

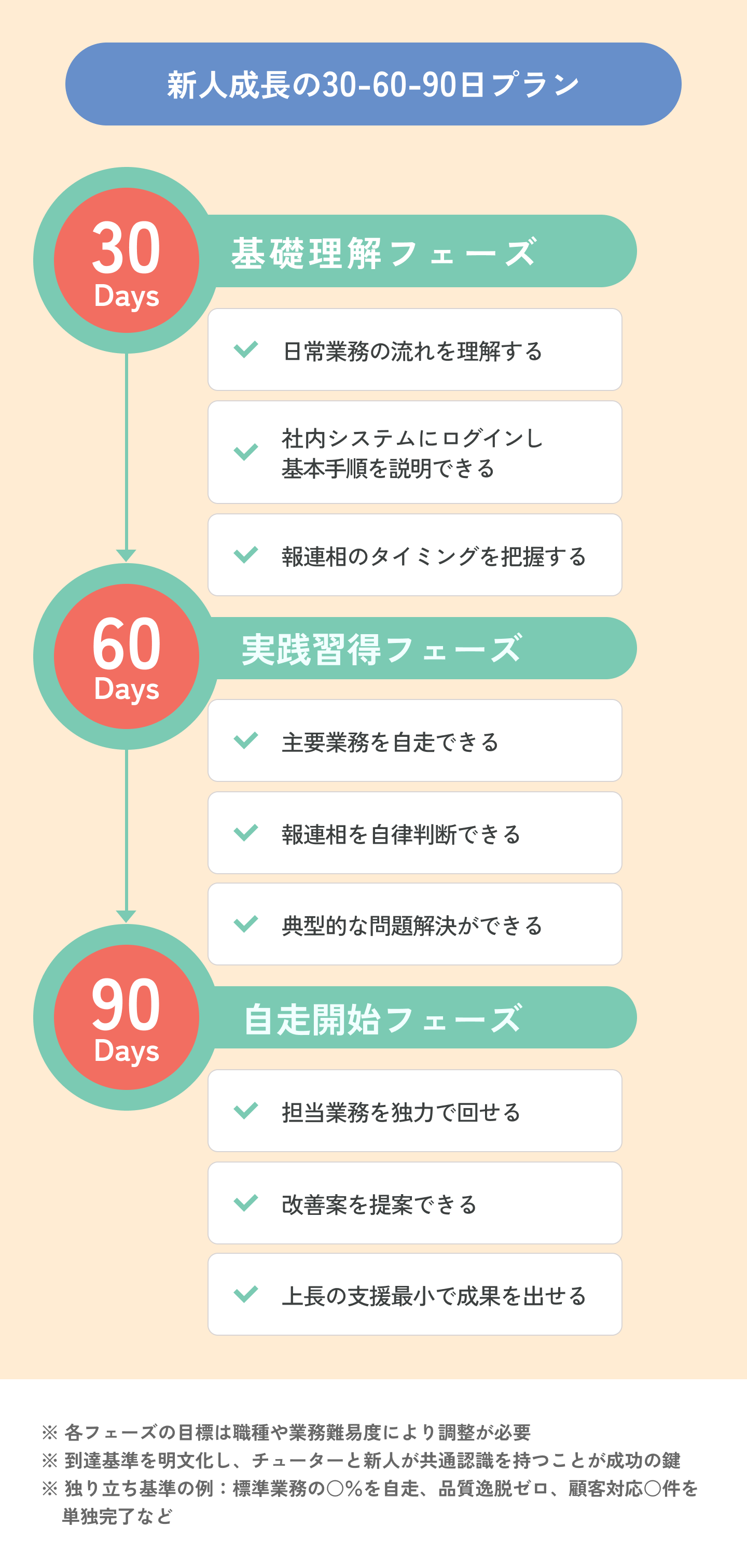

最初のステップは制度設計です。対象範囲を新卒のみにするのか、中途採用者まで含めるのかを決め、期間は30-60-90の節目を設けつつ、職種や難易度に応じて数か月単位で調整します。

週1回の1on1や日誌の提出を基本とし、到達基準は30-60-90プランのように明文化しておくと分かりやすいでしょう。

効果を測るためには、TTP(Time to Productivity:立ち上がり到達時間)、離職率、業務到達率、1on1実施率などをKPIに設定します。記録様式もあらかじめ整え、オンボーディングシートやチェックリスト、日誌フォーマットを準備しておきます。金額や加点幅は、難易度・担当人数・成果に応じた自社基準で設計します。

②選任(チューターのアサイン)

次に、チューターを誰に任せるかを決めます。必要な条件は、業務を説明できるだけの職務理解、伝え方に工夫できる発信力、新人の声を拾う傾聴力などです。性格の相性や勤務形態の一致も重要で、できれば同じ職種・業務領域の先輩をアサインするのが理想です。また、チューターが急な異動や退職で不在となる場合に備えて、代替要員をあらかじめ決めておくと安心です。

③育成(チューター向け研修)

チューターは必ずしも「教えることのプロ」ではありません。そのため、制度導入前には短期の研修を実施し、最低限のスキルをそろえておく必要があります。研修では、相手の意図を要約する傾聴スキル、状況から原因を探り選択肢と意思決定へ導く質問力、SBI法を基本に、必要に応じてCOINやDESCなどの枠組みを用いたフィードバックの仕方を扱います。さらに、1on1の進め方や記録の残し方、ハラスメント防止や心理的安全性の確保、ティーチングとコーチングの使い分けなどを盛り込むと、実務ですぐに活かせる研修になります。

④運用(日常的な仕組み)

運用段階では、週次の1on1を30分から1時間程度実施し、進捗や課題を確認します。新人が書いた日誌やSlackチャンネルなどの記録を通じて、情報をチューターから上長へスムーズに流す仕組みを整えます。録画やログを扱う場合は、取得目的・保存期間・アクセス権限・廃棄ルールを明示し、必要に応じて周知・同意を行います。

⑤評価(制度の見直しと改善)

最後に制度を評価し、改善へとつなげます。1on1の実施率や独り立ちまでの期間、離職率といったKPIはダッシュボードで可視化し、定期的にモニタリングします。良い取り組みはチューター同士の勉強会で共有し、横展開していきます。また、チューターとしての経験を人事評価に加点し、キャリアパスの中でも評価される仕組みをつくることが、制度を持続させるための鍵となります。

導入ステップのチェックポイント

導入にあたって確認しておきたいのは次の点です。

・対象や期間、KPIを明文化しているか。

・選任の条件やマッチング基準を定めているか。

・チューター研修の設計はできているか。

・日誌や1on1アジェンダなど運用フォーマットを準備しているか。

・KPIを可視化する仕組みを整えているか。

この一連の準備が整えば、制度を安心してスタートさせることができます。

チューターに身につけてほしい三つのスキル

チューターは「経験豊富な先輩だから自然にできる」ものではありません。実際には、新人を育てるためのスキルは別途トレーニングが必要です。特に短期間で成果を出すには、傾聴・質問・フィードバックという三つの柱を押さえた育成プログラムが効果的です。

①傾聴

まず、傾聴は新人が抱える不安や疑問を引き出すために欠かせません。言葉をそのまま聞くだけではなく「こういうことを言いたいのかな?」と要約して確認する姿勢が重要です。たとえば新人が「作業の流れがよく分からなくて……」と漏らしたときに、「つまり全体像が見えず迷っている感じかな?」と返すことで、安心感と理解が生まれます。

②質問

次に、質問のスキルです。「なぜできなかった?」と突き詰めるのではなく、「どんな状況だった?」「原因は何だと思う?」と分解して尋ねることで、課題を自分で言語化させ、解決策を一緒に探ることができます。たとえば「資料を探すのに時間がかかりました」と答えた新人に対し、「それを解決する方法はどんな選択肢があると思う?」と問いかければ、改善への一歩を踏み出せます。

③フィードバック

SBI法(状況・行動・影響)を基本に、必要に応じてCOINやDESCを活用し、即時かつ具体的に伝えることで成長を促します。「昨日の会議で要点を簡潔にまとめていたね。だから皆が理解しやすかったよ」と伝えるだけでも、新人は自信を持って次の行動に取り組めます。

実務で使える運用テンプレート

チューター制度を継続的に運用するには、テンプレートを標準化することが欠かせません。形式が決まっていれば、チューターも新人も迷わずに使え、属人化を防ぐことができます。ここでは、代表的な運用フォーマットを紹介します。

①30-60-90到達目標テンプレート

新人の成長を段階的に確認するための到達基準を示すテンプレートの作成例です。

【30日目の目標】

・日常業務の流れを理解する

・担当業務の基本手順を説明できる

【60日目の目標】

・主要業務を一人で遂行できる

・報連相のタイミングを自律的に判断できる

【90日目の目標】

・担当業務の全体を独力で回せる

・改善点を自ら提案できる

②週次1on1アジェンダ

毎週の面談を効率的かつ充実した時間にするための進行用フォーマットです。

1.今週の振り返り(成果・課題)

2.良かった点/改善できる点

3.来週の目標と行動計画

4.困っていること・相談したいこと

5.チューターからのフィードバック(SBI等)

6.次回までに取り組むタスク

③同行チェックリスト

現場での動作や振る舞いを確認し、習得状況を把握するためのチェックリストです。

(例:営業・現場系)

□名刺交換がスムーズにできた

□顧客の要望を正しくメモできた

□上司・先輩の発言をフォローできた

□自分の担当パートを自信を持って説明できた

□会議後に振り返りを実施した

④日誌フォーマット

新人が日々の学びや課題を振り返り、自律的に成長できるようにする記録用フォーマットです。

【今日の業務】

・◯◯の処理を担当しました

【学んだこと】

・△△の操作方法を理解しました

【困ったこと/課題】

・エラー対応に時間がかかりました

【次回やること】

・マニュアルを見直して、再度実施する

⑤習熟テスト

基本的な業務スキルの習得度合いを確認するためのチェック項目です。

(例:事務職)

□社内システムへのログイン操作ができる

□見積書の作成手順を理解している

□1日の報告メールを正しく送信できる

□来客対応を一通り説明できる

⑥KPI記録シート(チューター用)

新人の成長や支援の進捗を、定量的に可視化するための記録シートです。

【新人名】_____

【期間】 __月〜__月

□週次1on1実施率:__%

□日誌提出率:__%

□60日目到達チェック:合格/未達

□90日目オンボ完了判定:合格/未達

□TTP(日数):__日

⑦レビュー会議事録テンプレ

人事・上長・チューターが進捗を共有し、改善策を検討するための議事録フォーマットです。

【新人名】______

【期間】 __月第◯週

出席者:人事/上長/チューター

<進捗報告>

・TTP到達度:__%

・業務習熟度:__%

・1on1実施回数:__回/週

<課題>

・◯◯業務で対応に時間がかかっている

・△△に苦手意識あり

<今後の対応>

・来週の同行回数を増やす

・マニュアル動画を一緒に視聴する

これらのテンプレートを活用することで、チューターは「何をどう支援すればよいか」が明確になり、新人は「今どこまで到達しているか」を可視化できます。結果として、制度が属人的に終わらず、「仕組み」として回り続ける状態をつくることが可能です。

よくある失敗と対策

チューター制度は効果が高い一方で、設計や運用を誤ると逆効果になることがあります。ここでは、現場で起きやすい失敗パターンとその回避策を紹介します。

① 丸投げ

制度開始のアナウンスだけをして、具体的な説明がないまま先輩社員に新人を任せてしまうケースです。チューター本人も「何をすればいいのか」が分からず、新人も期待と現実のギャップに戸惑い、制度が形骸化してしまいます。

対策

30-60-90プランやKPI、日誌フォーマットなどを必ず事前に設計し、最低限「週次1on1」と「習熟度チェック」のルールを明文化しておくことが必要です。

② 相性ミスマッチ

チューターが多忙で新人の相談に十分に耳を傾けられなかったり、性格やスタイルが合わずコミュニケーションが噛み合わない場合、新人は「相談しても聞いてもらえない」と感じて孤立しがちです。

対策

初期の2週間を「試用期間」とし、ペアを柔軟に入れ替えられる仕組みを作ることが有効です。加えて、人事や上長が定期的にヒアリングを行うことで、早期にミスマッチを発見できます。

③ 二重指示

上長とチューターが異なる指示を出してしまい、新人がどちらに従えばよいか分からなくなるケースです。このような状況では、新人の報連相が滞り、業務全体に支障をきたします。

対策

業務指示は上長→新人の一本化とし、上長とチューターが週次で内容をすり合わせることで齟齬を防ぎます。

④ 過剰工数

新人指導に時間を取られすぎ、毎日1時間以上を割いてしまうことで、チューター自身の通常業務に支障が出ることがあります。

対策

1on1は30分以内とし、日誌やチェックリストで効率化することが重要です。また、繰り返し出る質問はFAQとしてまとめ、情報を共有する仕組みを整えます。

⑤ 属人化

チューターによって指導の熱量や方法に差があり、新人の成長スピードが不公平になってしまう状況です。例えば、ある新人は丁寧な指導を受けて早く独り立ちできる一方、別の新人は放任されて伸び悩む、といったケースです。

対策

30-60-90プランや日誌、チェックリストなどのテンプレートを共通化し、チューター同士の横断ミーティングでナレッジを共有することが有効です。

⑥ 不公平感・負担感

一部の社員にだけチューター役が集中し、「なぜ自分だけが毎回担当なのか」という不満が溜まることがあります。業務負担の偏りはモチベーション低下にも直結します。

対策

チューター業務を人事評価や手当に反映させ、複数人でローテーションする仕組みを整えることが必要です。さらに、上司が業務を調整し、負担を軽減することも重要です。

失敗パターンからわかること

チューター制度の失敗は、多くが「制度設計の欠如」か「運用ルールの曖昧さ」から生じます。逆に言えば、テンプレートの活用と早期のヒアリングさえ徹底すれば、失敗の大半は防げます。

業種別の導入事例

チューター制度は業種を問わず活用できる仕組みであり、導入の工夫次第で大きな効果を発揮します。ここでは代表的な事例を一般化し、成功要素とともに整理します。

例① 製造業

配属前にeラーニングで基礎知識を習得させ、現場ではチューターが実務を伴走。結果、独り立ちまでの時間(TTH)が約30%短縮し、90日以内の離職率も50%減少。

例② SaaS・IT業界

新人1名に対し、先輩社員をペアリング。週1回の同席デモや録画レビューを行い、商談同席10回を経て独り立ち。従来3か月かかっていた立ち上がりを8週間に短縮。

例③ 介護・医療業界

日常業務の「ヒヤリハット事例」をチューターが拾い、月次ケース会議で新人と共有。インシデント発生率が40%低下し、現場の安全性と定着率が向上。

例④ サービス業

新人とチューターが毎日10分の振り返りを実施し、問い合わせの対応ログを一緒に確認。応対品質スコアが入社3か月でベテランの水準に到達。

例⑤ 小売業

繁忙期のレジ業務において、先輩がチューターとして新人の動作をチェックリスト化。結果、処理スピードが20%改善し、クレーム件数も減少。

成功事例に共通する要素

いずれの事例にも共通するのは、新人の成長基準を数値で明示し、1on1やレビューなどの面談リズムを固定化している点です。また、日誌やチェックリストといった記録を標準化して属人化を防ぎ、さらにチューターの貢献を表彰や手当で正当に評価する仕組みを整えていることが、制度の定着と効果につながっています。

制度設計のFAQ(よくある質問と回答)

Q1.チューター制度はどのくらいの期間が適切ですか?

A.目安は3〜6か月です。30-60-90の節目を設け、業務難易度に応じて調整します。短すぎると「まだ業務に慣れていないのにサポートが終わる」と感じられ、逆に長すぎると制度が形骸化しやすくなります。

Q2.1人のチューターが複数の新人を担当しても大丈夫?

A.原則は1対1が望ましいです。最大でも1対2まで。

担当人数が増えるとフォローの質が落ちやすく、チューター自身の負担も大きくなります。

Q3.在宅勤務やリモート配属の新人にはどう対応すればいい?

A.週次のオンライン1on1を基本に、SlackやTeamsで「日誌・進捗ログ」を共有すると効果的です。画面共有や録画フィードバックなど、リモートならではのツールを積極的に取り入れるのがポイントです。録画やログを扱う場合は、取得目的・保存期間・アクセス権限・廃棄ルールを明示し、必要に応じて周知・同意を行います。

Q4.チューターには手当を支給すべきですか?

A.制度を形骸化させないためには、金銭的な報酬や評価反映が有効です。金額や加点幅は、難易度・担当人数・成果に応じた自社基準で設計します。

Q5.チューターの経験は人事評価にどう反映するのがよいですか?

A.「育成実績」を評価に加点する形が一般的です。たとえば、新人の習熟度やオンボーディング完了率を可視化し、評価シートの項目に組み込むことで、チューター経験がキャリアの成長につながります。最終評価は上長が行います。

Q6.チューターが業務と兼務していて負担が大きい場合は?

A.業務調整を上司が行い、時間を確保することが大前提です。

また、日誌やチェックリストなど「型」を用意し、1on1は30分以内に収めるなど効率化する仕組みが有効です。

Q7.途中でチューターを交代してもいい?

A.相性の不一致や人事異動など、状況に応じて柔軟に交代するのは問題ありません。

ただし、新人に不安を与えないように「なぜ交代するのか」をしっかり説明し、引き継ぎを丁寧に行うことが大切です。

Q8.ハラスメントとの境界線はどう定義すべき?

A. 指導は人格ではなく、「行動」に焦点を当てることが基本です。また、プライベートへの過度な干渉は避け、不安や問題は抱え込まず人事・上長へ相談することをおすすめします。

Q9.制度の工数はどれくらい見積もればいい?

A.目安としては、週1回の1on1(30分)+日誌確認(10分程度/日)。

1か月で合計5〜6時間程度を想定すると現実的です。

Q10.メンター制度と併用しても問題ない?

A.問題ありません。むしろ短〜中期で業務習得を支援するチューターと、中長期でキャリアや心理的な支援するメンター制度を組み合わせることで、即戦力化と長期定着を同時に実現できます。

チューター制度導入チェックリスト

チューター制度は設計と運用の仕組みが整って初めて効果を発揮します。導入前に、以下10項目を確認してみてください。

1.目的とKPI(TTP・到達率・定着率 など)を明文化しているか

「なぜ制度を導入するのか」を数値で示すことが重要です。例えばTTH(立ち上がり期間)の短縮、90日以内の離職率改善、オンボーディング合格率向上などは数値化できると、効果測定もしやすくなります。

2. 新人の到達基準を設定しているか

「どの状態になれば独り立ちとみなすか」を明確にします。30-60-90プランなど、段階ごとの具体的な習熟目標を用意すると効果的です。

3. 対象範囲を明確にしているか

新卒だけを対象にするのか、中途や職種限定まで広げるのかをあらかじめ定めておくと、制度の運用にブレが出にくくなります。

4. 期間と頻度を決めているか

原則として3〜6か月を想定し、週1回の1on1や日誌確認など、定期的な接点をあらかじめスケジュール化しておきましょう。

5. 役割分担を整理しているか

上長は評価責任を持ち、チューターは日常の伴走を担当、メンターは心理的な支援を担う、といった分担を明確にしておく必要があります。

6. テンプレート群を整備しているか

オンボーディングシート、1on1アジェンダ、チェックリスト、日誌フォーマットなど、標準化したツールを準備することで属人化を防ぎます。

7. KPIを可視化できる仕組みがあるか

1on1実施率や到達度をダッシュボードや共有シートで確認できるようにし、定例レビュー会で関係者が進捗を共有する仕組みを整えましょう。

8. 表彰や手当の仕組みを用意しているか

チューターに月5,000〜2万円程度の手当を支給したり、人事評価に加点する仕組みを作ることで、負担感を軽減しモチベーションを維持できます。

9. サポート・フォロー体制を整えているか

人事や上長が定期的に新人とチューターの双方にヒアリングを行い、相性の不一致や問題を早期に発見・調整できる仕組みを用意しているか。

10. リスク対策を準備しているか

チューター交代のルール、二重指示を避けるための合意プロセス、情報の管理方法など、トラブル発生時の対応策を事前に決めておくことが大切です。

まとめ

チューター制度は、新人に安心感を与え、短〜中期の戦力化の戦力化と定着を支える仕組みです。同時に、チューター自身の育成力を高め、組織全体の人材力を底上げします。制度を形骸化させないためには、KPI設定やフォーマット整備などの「仕組み化」が不可欠です。まずは小規模な部署で試行し、成功体験を積み重ねることで、組織文化として根づかせることができます。

会社における「チューター」とは?

「チューター」という言葉はもともと大学などで「個別指導者」を意味します。企業においては、新人に寄り添い、業務習得や職場適応をマンツーマンで支援する「伴走者」としての役割を担います。

上長が人事評価や目標達成責任を持つのに対し、チューターは評価に関与せず、日常的な業務習得の支援や不安の解消に専念します。つまり、新人にとって「安心して相談できる存在」であることが最大の特徴です。

メンター/OJT/ブラザー・シスター/エルダーの違い

新人教育の現場では「チューター」「メンター」「OJT担当」「ブラザー・シスター」「エルダー」といった似た言葉がよく使われます。呼び方は似ていますが、目的や役割は微妙に異なるため、混同しないことが大切です。以下に代表的な制度の違いを整理しました。

表から分かるとおり、各制度には重なりがありつつも重点領域は異なります。

チューターは短〜中期で新入社員の実務習得に伴走し、行動観察と即時フィードバック、報連相の型づくり、心理的フォローを担います(評価線からは独立)。

メンターは半年〜数年のスパンでキャリアや心理面を支援し、業務評価には関与しません。両者を併用することで、立ち上がりの加速と長期的成長を両立できます。

OJTは日常業務を使った訓練(指示・実演・実践・ふりかえり)であり、OJT担当は手順・品質・安全の指導を中心に行います。一方、チューターはこのOJTを補完し、相談しやすい関係性の中で学習の定着を支えます。

ブラザー/シスター制度は年次の近い先輩が職場適応や生活面の相談に乗る、よりカジュアルな窓口として機能します。

なお「エルダー」は主に看護領域で用いられるチューターシップの呼称で、一般企業ではバディやブラザー/シスター等の名称が使われることが多い点に留意してください。

総じて、チューターは短〜中期の戦力化を狙う伴走役であり、業務指示は上長→新人のルートを守りながら、早期の自走化を支援するのが最大の役割です。

チューター制度の三つのメリット

チューター制度は単なる新人教育ではなく、事業成果に直結する人材投資です。主な効果は次の3点です。

① 立ち上がりの短縮(Time to Productivity:TTP)

あらかじめ定義した「独り立ち基準」に到達するまでの期間を短縮します。営業なら初回アポイント到達日数や初受注到達日数、開発なら単独でのチケット完了までの日数など、職種別のKPIにも波及します。

② 定着率の向上と心理的安全性身近な伴走者がいることで不安を早期に拾い、相談しやすい環境をつくります。結果として早期離職のリスクを低減し、オンボーディングの体験価値が向上します。

③ 育成文化の醸成と次世代リーダー育成チューターは傾聴・質問・フィードバック等の育成スキルを実地で磨き、将来のマネジメント候補として成長します。育成ノウハウが組織内で平準化され、再現性のある育成文化が形成されます。

これらを属人的にしないために、KPIで可視化します。

<KPI設定例(定義も明文化)>

☑️ TTP(日数):独り立ち基準(例:標準業務の○%を自走、品質逸脱ゼロ、顧客対応を単独で○件 等)に到達するまでの期間

☑️ 90日定着率/早期離職率

☑️ 1on1実施率・記録率

☑️ 30–60–90到達率(各マイルストンの合格割合)

☑️ オンボーディング合格率

☑️ (職種別)営業:初アポ/初受注到達日数、CS:一次解決率、製造:不良率・安全逸脱件数 など

数値を出せる場合のテンプレ(実績または目標を差し込んで使用)

① 立ち上がりの短縮(TTP)

TTPを[ ◯◯日 → ◯◯日 ]([ △△%短縮 ])。営業では初受注到達日数が[ ◯◯%改善 ]。

② 定着率・心理的安全性

90日定着率が[ ◯◯% → ◯◯% ]、オンボーディング体験に関する満足度スコアが[ ◯◯点 → ◯◯点 ]。

③ 育成文化・リーダー育成

チューター経験者のマネジメント登用率が[ ◯◯% ]、1on1の実施率が[ ◯◯% → ◯◯% ]。

チューターの役割・業務範囲(やること/やらないこと)

チューターは新人が安心して業務に習熟できるよう、具体的な行動支援を行います。ただし「何でも相談にのる人」ではなく、役割の境界を明確にしないと上司との二重指示やチューター自身の過度な負担につながります。ここでは、やるべきことと避けるべきことを整理してみましょう。

🙆♂️チューターが担う役割

日々の業務では、同行や同席を通じて行動を観察し、終了後に「良かった点」と「改善点」をSBI(状況・行動・影響)などの枠組みで即時にフィードバックします。あわせて「困ったらこの順に報告する」といった報連相の型や、情報の探し方・社内ツールの使い方を定着させます。

新人の様子に変化が見られる場合は、速やかに上長や人事へ共有し、必要に応じて支援につなげます。

🙅♀️チューター担わない役割

一方で、チューターには明確に「やらないこと」もあります。人事評価の最終決定は上長の責任であり、チューターは評価付与には関与しません。必要に応じて、事実ベースの観察記録のみを参考情報として共有します。また、新人の業務を代わりにこなしてしまうのも避けるべきです。

業務指示は上長から新人へのルートを唯一とし、チューターは指示の決定・変更を行いません。整合が必要な場合は、上長とすり合わせたうえで新人へ伝えます。

チューター制度の導入ステップ

チューター制度は「仕組み化」しないと形骸化してしまいます。思いつきで「先輩をつけてみよう」と始めても、数カ月後には「結局誰もフォローしていない」という状態に陥りがちです。

ここでは、制度を定着させるための導入プロセスを5ステップで紹介します。

①設計(制度の骨格づくり)

最初のステップは制度設計です。対象範囲を新卒のみにするのか、中途採用者まで含めるのかを決め、期間は30-60-90の節目を設けつつ、職種や難易度に応じて数か月単位で調整します。

週1回の1on1や日誌の提出を基本とし、到達基準は30-60-90プランのように明文化しておくと分かりやすいでしょう。

効果を測るためには、TTP(Time to Productivity:立ち上がり到達時間)、離職率、業務到達率、1on1実施率などをKPIに設定します。記録様式もあらかじめ整え、オンボーディングシートやチェックリスト、日誌フォーマットを準備しておきます。金額や加点幅は、難易度・担当人数・成果に応じた自社基準で設計します。

②選任(チューターのアサイン)

次に、チューターを誰に任せるかを決めます。必要な条件は、業務を説明できるだけの職務理解、伝え方に工夫できる発信力、新人の声を拾う傾聴力などです。性格の相性や勤務形態の一致も重要で、できれば同じ職種・業務領域の先輩をアサインするのが理想です。また、チューターが急な異動や退職で不在となる場合に備えて、代替要員をあらかじめ決めておくと安心です。

③育成(チューター向け研修)

チューターは必ずしも「教えることのプロ」ではありません。そのため、制度導入前には短期の研修を実施し、最低限のスキルをそろえておく必要があります。研修では、相手の意図を要約する傾聴スキル、状況から原因を探り選択肢と意思決定へ導く質問力、SBI法を基本に、必要に応じてCOINやDESCなどの枠組みを用いたフィードバックの仕方を扱います。さらに、1on1の進め方や記録の残し方、ハラスメント防止や心理的安全性の確保、ティーチングとコーチングの使い分けなどを盛り込むと、実務ですぐに活かせる研修になります。

④運用(日常的な仕組み)

運用段階では、週次の1on1を30分から1時間程度実施し、進捗や課題を確認します。新人が書いた日誌やSlackチャンネルなどの記録を通じて、情報をチューターから上長へスムーズに流す仕組みを整えます。録画やログを扱う場合は、取得目的・保存期間・アクセス権限・廃棄ルールを明示し、必要に応じて周知・同意を行います。

⑤評価(制度の見直しと改善)

最後に制度を評価し、改善へとつなげます。1on1の実施率や独り立ちまでの期間、離職率といったKPIはダッシュボードで可視化し、定期的にモニタリングします。良い取り組みはチューター同士の勉強会で共有し、横展開していきます。また、チューターとしての経験を人事評価に加点し、キャリアパスの中でも評価される仕組みをつくることが、制度を持続させるための鍵となります。

導入ステップのチェックポイント

導入にあたって確認しておきたいのは次の点です。

・対象や期間、KPIを明文化しているか。

・選任の条件やマッチング基準を定めているか。

・チューター研修の設計はできているか。

・日誌や1on1アジェンダなど運用フォーマットを準備しているか。

・KPIを可視化する仕組みを整えているか。

この一連の準備が整えば、制度を安心してスタートさせることができます。

チューターに身につけてほしい三つのスキル

チューターは「経験豊富な先輩だから自然にできる」ものではありません。実際には、新人を育てるためのスキルは別途トレーニングが必要です。特に短期間で成果を出すには、傾聴・質問・フィードバックという三つの柱を押さえた育成プログラムが効果的です。

①傾聴

まず、傾聴は新人が抱える不安や疑問を引き出すために欠かせません。言葉をそのまま聞くだけではなく「こういうことを言いたいのかな?」と要約して確認する姿勢が重要です。たとえば新人が「作業の流れがよく分からなくて……」と漏らしたときに、「つまり全体像が見えず迷っている感じかな?」と返すことで、安心感と理解が生まれます。

②質問

次に、質問のスキルです。「なぜできなかった?」と突き詰めるのではなく、「どんな状況だった?」「原因は何だと思う?」と分解して尋ねることで、課題を自分で言語化させ、解決策を一緒に探ることができます。たとえば「資料を探すのに時間がかかりました」と答えた新人に対し、「それを解決する方法はどんな選択肢があると思う?」と問いかければ、改善への一歩を踏み出せます。

③フィードバック

SBI法(状況・行動・影響)を基本に、必要に応じてCOINやDESCを活用し、即時かつ具体的に伝えることで成長を促します。「昨日の会議で要点を簡潔にまとめていたね。だから皆が理解しやすかったよ」と伝えるだけでも、新人は自信を持って次の行動に取り組めます。

実務で使える運用テンプレート

チューター制度を継続的に運用するには、テンプレートを標準化することが欠かせません。形式が決まっていれば、チューターも新人も迷わずに使え、属人化を防ぐことができます。ここでは、代表的な運用フォーマットを紹介します。

①30-60-90到達目標テンプレート

新人の成長を段階的に確認するための到達基準を示すテンプレートの作成例です。

【30日目の目標】

・日常業務の流れを理解する

・担当業務の基本手順を説明できる

【60日目の目標】

・主要業務を一人で遂行できる

・報連相のタイミングを自律的に判断できる

【90日目の目標】

・担当業務の全体を独力で回せる

・改善点を自ら提案できる

②週次1on1アジェンダ

毎週の面談を効率的かつ充実した時間にするための進行用フォーマットです。

1.今週の振り返り(成果・課題)

2.良かった点/改善できる点

3.来週の目標と行動計画

4.困っていること・相談したいこと

5.チューターからのフィードバック(SBI等)

6.次回までに取り組むタスク

③同行チェックリスト

現場での動作や振る舞いを確認し、習得状況を把握するためのチェックリストです。

(例:営業・現場系)

□名刺交換がスムーズにできた

□顧客の要望を正しくメモできた

□上司・先輩の発言をフォローできた

□自分の担当パートを自信を持って説明できた

□会議後に振り返りを実施した

④日誌フォーマット

新人が日々の学びや課題を振り返り、自律的に成長できるようにする記録用フォーマットです。

【今日の業務】

・◯◯の処理を担当しました

【学んだこと】

・△△の操作方法を理解しました

【困ったこと/課題】

・エラー対応に時間がかかりました

【次回やること】

・マニュアルを見直して、再度実施する

⑤習熟テスト

基本的な業務スキルの習得度合いを確認するためのチェック項目です。

(例:事務職)

□社内システムへのログイン操作ができる

□見積書の作成手順を理解している

□1日の報告メールを正しく送信できる

□来客対応を一通り説明できる

⑥KPI記録シート(チューター用)

新人の成長や支援の進捗を、定量的に可視化するための記録シートです。

【新人名】_____

【期間】 __月〜__月

□週次1on1実施率:__%

□日誌提出率:__%

□60日目到達チェック:合格/未達

□90日目オンボ完了判定:合格/未達

□TTP(日数):__日

⑦レビュー会議事録テンプレ

人事・上長・チューターが進捗を共有し、改善策を検討するための議事録フォーマットです。

【新人名】______

【期間】 __月第◯週

出席者:人事/上長/チューター

<進捗報告>

・TTP到達度:__%

・業務習熟度:__%

・1on1実施回数:__回/週

<課題>

・◯◯業務で対応に時間がかかっている

・△△に苦手意識あり

<今後の対応>

・来週の同行回数を増やす

・マニュアル動画を一緒に視聴する

これらのテンプレートを活用することで、チューターは「何をどう支援すればよいか」が明確になり、新人は「今どこまで到達しているか」を可視化できます。結果として、制度が属人的に終わらず、「仕組み」として回り続ける状態をつくることが可能です。

よくある失敗と対策

チューター制度は効果が高い一方で、設計や運用を誤ると逆効果になることがあります。ここでは、現場で起きやすい失敗パターンとその回避策を紹介します。

① 丸投げ

制度開始のアナウンスだけをして、具体的な説明がないまま先輩社員に新人を任せてしまうケースです。チューター本人も「何をすればいいのか」が分からず、新人も期待と現実のギャップに戸惑い、制度が形骸化してしまいます。

対策

30-60-90プランやKPI、日誌フォーマットなどを必ず事前に設計し、最低限「週次1on1」と「習熟度チェック」のルールを明文化しておくことが必要です。

② 相性ミスマッチ

チューターが多忙で新人の相談に十分に耳を傾けられなかったり、性格やスタイルが合わずコミュニケーションが噛み合わない場合、新人は「相談しても聞いてもらえない」と感じて孤立しがちです。

対策

初期の2週間を「試用期間」とし、ペアを柔軟に入れ替えられる仕組みを作ることが有効です。加えて、人事や上長が定期的にヒアリングを行うことで、早期にミスマッチを発見できます。

③ 二重指示

上長とチューターが異なる指示を出してしまい、新人がどちらに従えばよいか分からなくなるケースです。このような状況では、新人の報連相が滞り、業務全体に支障をきたします。

対策

業務指示は上長→新人の一本化とし、上長とチューターが週次で内容をすり合わせることで齟齬を防ぎます。

④ 過剰工数

新人指導に時間を取られすぎ、毎日1時間以上を割いてしまうことで、チューター自身の通常業務に支障が出ることがあります。

対策

1on1は30分以内とし、日誌やチェックリストで効率化することが重要です。また、繰り返し出る質問はFAQとしてまとめ、情報を共有する仕組みを整えます。

⑤ 属人化

チューターによって指導の熱量や方法に差があり、新人の成長スピードが不公平になってしまう状況です。例えば、ある新人は丁寧な指導を受けて早く独り立ちできる一方、別の新人は放任されて伸び悩む、といったケースです。

対策

30-60-90プランや日誌、チェックリストなどのテンプレートを共通化し、チューター同士の横断ミーティングでナレッジを共有することが有効です。

⑥ 不公平感・負担感

一部の社員にだけチューター役が集中し、「なぜ自分だけが毎回担当なのか」という不満が溜まることがあります。業務負担の偏りはモチベーション低下にも直結します。

対策

チューター業務を人事評価や手当に反映させ、複数人でローテーションする仕組みを整えることが必要です。さらに、上司が業務を調整し、負担を軽減することも重要です。

失敗パターンからわかること

チューター制度の失敗は、多くが「制度設計の欠如」か「運用ルールの曖昧さ」から生じます。逆に言えば、テンプレートの活用と早期のヒアリングさえ徹底すれば、失敗の大半は防げます。

業種別の導入事例

チューター制度は業種を問わず活用できる仕組みであり、導入の工夫次第で大きな効果を発揮します。ここでは代表的な事例を一般化し、成功要素とともに整理します。

例① 製造業

配属前にeラーニングで基礎知識を習得させ、現場ではチューターが実務を伴走。結果、独り立ちまでの時間(TTH)が約30%短縮し、90日以内の離職率も50%減少。

例② SaaS・IT業界

新人1名に対し、先輩社員をペアリング。週1回の同席デモや録画レビューを行い、商談同席10回を経て独り立ち。従来3か月かかっていた立ち上がりを8週間に短縮。

例③ 介護・医療業界

日常業務の「ヒヤリハット事例」をチューターが拾い、月次ケース会議で新人と共有。インシデント発生率が40%低下し、現場の安全性と定着率が向上。

例④ サービス業

新人とチューターが毎日10分の振り返りを実施し、問い合わせの対応ログを一緒に確認。応対品質スコアが入社3か月でベテランの水準に到達。

例⑤ 小売業

繁忙期のレジ業務において、先輩がチューターとして新人の動作をチェックリスト化。結果、処理スピードが20%改善し、クレーム件数も減少。

成功事例に共通する要素

いずれの事例にも共通するのは、新人の成長基準を数値で明示し、1on1やレビューなどの面談リズムを固定化している点です。また、日誌やチェックリストといった記録を標準化して属人化を防ぎ、さらにチューターの貢献を表彰や手当で正当に評価する仕組みを整えていることが、制度の定着と効果につながっています。

制度設計のFAQ(よくある質問と回答)

Q1.チューター制度はどのくらいの期間が適切ですか?

A.目安は3〜6か月です。30-60-90の節目を設け、業務難易度に応じて調整します。短すぎると「まだ業務に慣れていないのにサポートが終わる」と感じられ、逆に長すぎると制度が形骸化しやすくなります。

Q2.1人のチューターが複数の新人を担当しても大丈夫?

A.原則は1対1が望ましいです。最大でも1対2まで。

担当人数が増えるとフォローの質が落ちやすく、チューター自身の負担も大きくなります。

Q3.在宅勤務やリモート配属の新人にはどう対応すればいい?

A.週次のオンライン1on1を基本に、SlackやTeamsで「日誌・進捗ログ」を共有すると効果的です。画面共有や録画フィードバックなど、リモートならではのツールを積極的に取り入れるのがポイントです。録画やログを扱う場合は、取得目的・保存期間・アクセス権限・廃棄ルールを明示し、必要に応じて周知・同意を行います。

Q4.チューターには手当を支給すべきですか?

A.制度を形骸化させないためには、金銭的な報酬や評価反映が有効です。金額や加点幅は、難易度・担当人数・成果に応じた自社基準で設計します。

Q5.チューターの経験は人事評価にどう反映するのがよいですか?

A.「育成実績」を評価に加点する形が一般的です。たとえば、新人の習熟度やオンボーディング完了率を可視化し、評価シートの項目に組み込むことで、チューター経験がキャリアの成長につながります。最終評価は上長が行います。

Q6.チューターが業務と兼務していて負担が大きい場合は?

A.業務調整を上司が行い、時間を確保することが大前提です。

また、日誌やチェックリストなど「型」を用意し、1on1は30分以内に収めるなど効率化する仕組みが有効です。

Q7.途中でチューターを交代してもいい?

A.相性の不一致や人事異動など、状況に応じて柔軟に交代するのは問題ありません。

ただし、新人に不安を与えないように「なぜ交代するのか」をしっかり説明し、引き継ぎを丁寧に行うことが大切です。

Q8.ハラスメントとの境界線はどう定義すべき?

A. 指導は人格ではなく、「行動」に焦点を当てることが基本です。また、プライベートへの過度な干渉は避け、不安や問題は抱え込まず人事・上長へ相談することをおすすめします。

Q9.制度の工数はどれくらい見積もればいい?

A.目安としては、週1回の1on1(30分)+日誌確認(10分程度/日)。

1か月で合計5〜6時間程度を想定すると現実的です。

Q10.メンター制度と併用しても問題ない?

A.問題ありません。むしろ短〜中期で業務習得を支援するチューターと、中長期でキャリアや心理的な支援するメンター制度を組み合わせることで、即戦力化と長期定着を同時に実現できます。

チューター制度導入チェックリスト

チューター制度は設計と運用の仕組みが整って初めて効果を発揮します。導入前に、以下10項目を確認してみてください。

1.目的とKPI(TTP・到達率・定着率 など)を明文化しているか

「なぜ制度を導入するのか」を数値で示すことが重要です。例えばTTH(立ち上がり期間)の短縮、90日以内の離職率改善、オンボーディング合格率向上などは数値化できると、効果測定もしやすくなります。

2. 新人の到達基準を設定しているか

「どの状態になれば独り立ちとみなすか」を明確にします。30-60-90プランなど、段階ごとの具体的な習熟目標を用意すると効果的です。

3. 対象範囲を明確にしているか

新卒だけを対象にするのか、中途や職種限定まで広げるのかをあらかじめ定めておくと、制度の運用にブレが出にくくなります。

4. 期間と頻度を決めているか

原則として3〜6か月を想定し、週1回の1on1や日誌確認など、定期的な接点をあらかじめスケジュール化しておきましょう。

5. 役割分担を整理しているか

上長は評価責任を持ち、チューターは日常の伴走を担当、メンターは心理的な支援を担う、といった分担を明確にしておく必要があります。

6. テンプレート群を整備しているか

オンボーディングシート、1on1アジェンダ、チェックリスト、日誌フォーマットなど、標準化したツールを準備することで属人化を防ぎます。

7. KPIを可視化できる仕組みがあるか

1on1実施率や到達度をダッシュボードや共有シートで確認できるようにし、定例レビュー会で関係者が進捗を共有する仕組みを整えましょう。

8. 表彰や手当の仕組みを用意しているか

チューターに月5,000〜2万円程度の手当を支給したり、人事評価に加点する仕組みを作ることで、負担感を軽減しモチベーションを維持できます。

9. サポート・フォロー体制を整えているか

人事や上長が定期的に新人とチューターの双方にヒアリングを行い、相性の不一致や問題を早期に発見・調整できる仕組みを用意しているか。

10. リスク対策を準備しているか

チューター交代のルール、二重指示を避けるための合意プロセス、情報の管理方法など、トラブル発生時の対応策を事前に決めておくことが大切です。

まとめ

チューター制度は、新人に安心感を与え、短〜中期の戦力化の戦力化と定着を支える仕組みです。同時に、チューター自身の育成力を高め、組織全体の人材力を底上げします。制度を形骸化させないためには、KPI設定やフォーマット整備などの「仕組み化」が不可欠です。まずは小規模な部署で試行し、成功体験を積み重ねることで、組織文化として根づかせることができます。