ファシリテーションとは?意味から実践まで徹底解説【完全ガイド】

「会議が長引くのに結論が出ない」。そんな悩みは多くの職場で共通しています。解決のカギとなるのが「ファシリテーション」です。本記事ではその意味から実践のコツまでを整理し、誰でも明日から使えるスキルとして紹介します。

ファシリテーションの定義

ファシリテーション(facilitation)とは、会議やワークショップ、プロジェクトの場において「集団の活動を円滑に進め、目的達成を支援するプロセスと技法」を指します。単に議論を仕切るのではなく、参加者の知恵や意見を引き出し、対話を深め、合意を形成することで、組織の成果を高めるための方法論です。

語源と日本語訳

ファシリテーション(facilitation)は、もともとラテン語 facilis(=容易にする、楽にする)に由来しています。

英語 facilitate は「物事を促進する」「スムーズに進める」という意味です。日本語では「円滑化」「促進」「合意形成を支援すること」と訳されます。

要するに、ファシリテーションとは 「人と人の対話をスムーズにし、成果を生み出すための働きかけ」 だと考えるとわかりやすいでしょう。

ファシリテーターとは?

ファシリテーションを実行する人を「ファシリテーター」と呼びます。彼らは議論の主役ではなく、議論を前進させる支援役です。例えば、一部の人だけが発言している場面では「まだ話していない方のご意見も伺えますか?」と場を整え、中立的な立場で全員の力を引き出します。

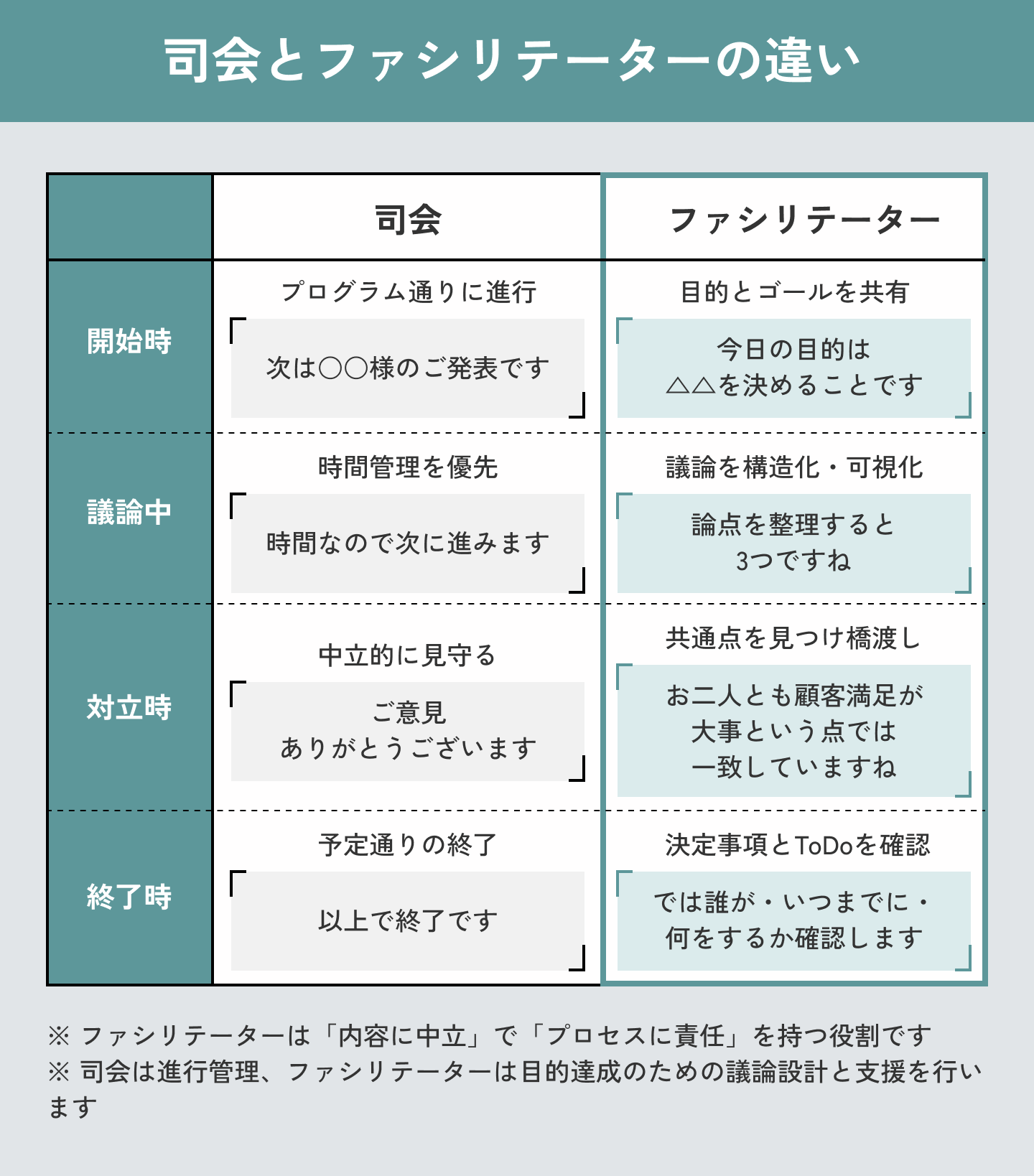

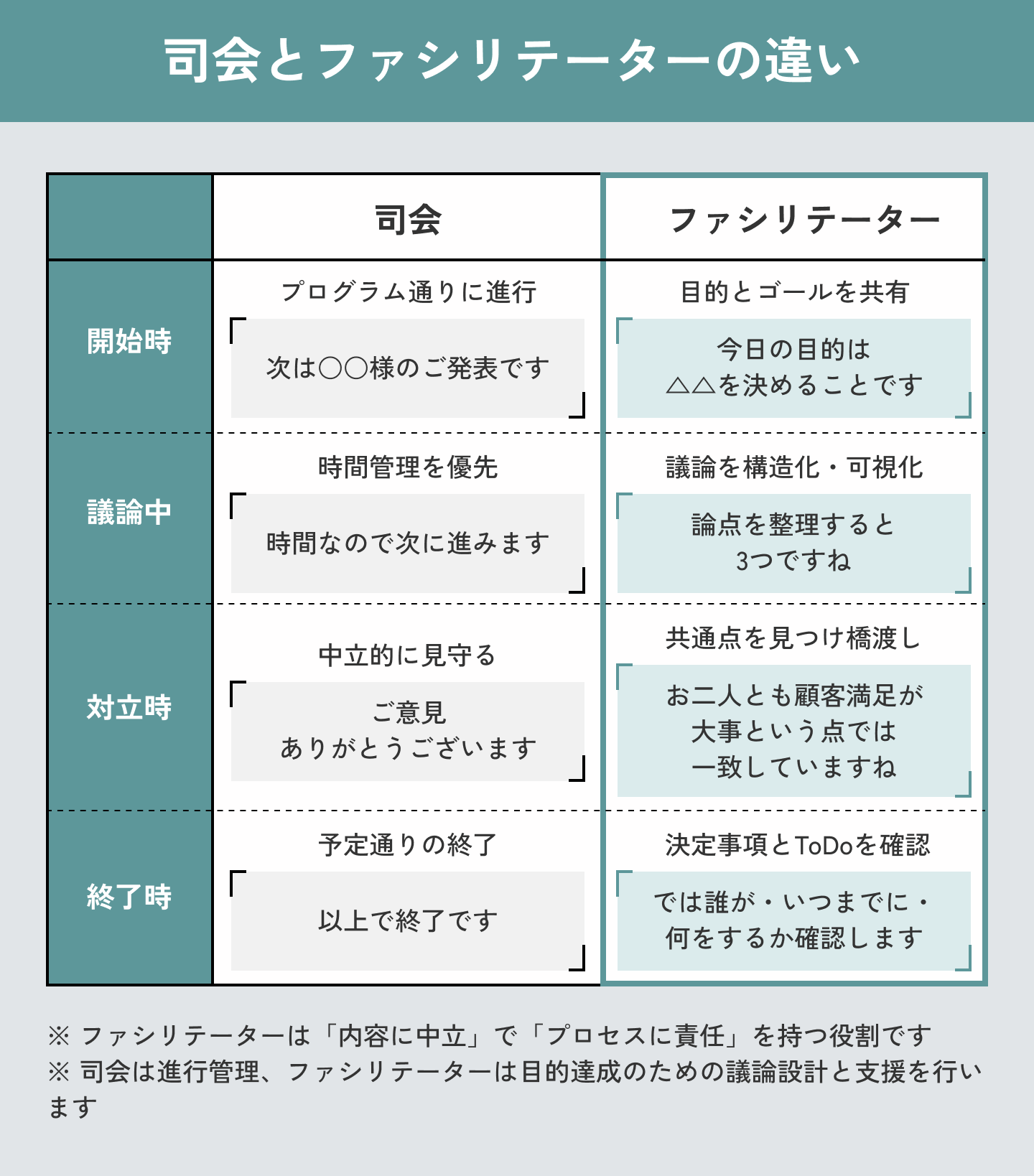

会議進行との大きな違い

司会:プログラム通りに進める「進行役」

ファシリテーター:目的達成のために議論を設計し、必要に応じて調整する「支援役」

例えば、セミナーの司会は「次は◯◯先生のご講演です」と台本を読むのが中心。

一方、ファシリテーターは「本日の目的に立ち返ると、この議論の焦点は△△です」と会話をデザインしていきます。

ファシリテーションの目的と三つのメリット

多くの職場で耳にする悩みは、「会議がダラダラ長引いて、結論が出ない」「結局、翌週も同じ話を繰り返す」といったものです。さらに、「毎回同じ人ばかりが発言し、他の人は沈黙」という光景も珍しくありません。

ファシリテーションを取り入れると、このような負担が大きく軽減されます。

☑️議題に沿った発言が増え、脱線が減る

☑️結論までの時間が短縮される

☑️結論が曖昧ではなく、実行可能なアクションに落ちる

結果として「時間をかけたのに何も決まらない会議」から、「必要なことが短時間で決まり、次の行動につながる会議」へと変わります。

他にも以下の三つのメリットがあります。

①参加者の「腹落ち感」をつくる

会議の結論に納得感がなければ、たとえ決定事項が整理されても「やらされ感」で終わってしまいます。ファシリテーターは全員の意見を引き出し、議論を整理して見える化することで、参加者の「腹落ち感」をつくります。

💬「自分も発言した」

💬「自分の意見が尊重された」

💬「この決定はみんなで作ったものだ」

こうした感覚があると、メンバーは自発的に行動し、決定事項の実行率も高まります。

②多様な知見を統合する

ビジネスの現場では、役職・専門・経験の違う人たちが同じ会議に参加します。

この多様性を「衝突」ではなく「相乗効果」に変えるのがファシリテーションです。

☑️発言しにくい人からも意見を引き出す

☑️専門家の知見を全員が理解できる言葉に翻訳する

☑️バラバラな意見を構造化して、共通点を見つける

こうして整理・統合された知見は、新しい発想の創出やチームの合意形成を後押しします。

③ビジネスに不可欠な「横断的スキル」が身に付く

ファシリテーションは単なる「会議進行のテクニック」ではありません。

実際には、以下のような幅広いビジネスシーンで役立ちます。

☑️プロジェクトのキックオフでの方向性共有

☑️部署横断の会議で利害調整を行う場面

☑️上司・部下間で認識をそろえる1on1

☑️顧客や取引先とのワークショップや打ち合わせ

つまり、ファシリテーションはあらゆる立場のビジネスパーソンにとって「持っていて損のないスキル」なのです。

管理職やリーダーはもちろん、若手社員でも「話し合いを整理できる人」として信頼を得るチャンスにつながります。

ファシリテーションの「四つのスキル」

ファシリテーションを成功させるには、四つの基本スキルが欠かせません。これは会議を「どう設計し、どう進めるか」を支えるフレームワークであり、ファシリテーターが常に意識すべき「全体設計力」です。

【IAF対応(国際標準へのブリッジ)】

国際的には IAF(International Association of Facilitators)が、ファシリテーターの専門能力を 6領域(A〜F) で定義しています。

A:依頼者との協働関係の構築(Create Collaborative Client Relationships)

B:適切なプロセス設計(Plan Appropriate Group Processes)

C:参加を生み・保つ環境づくり(Create and Sustain a Participatory Environment)

D:有用な成果への誘導(Guide Group to Appropriate and Useful Outcomes)

E:専門知識の維持(Build and Maintain Professional Knowledge)

F:プロとしての姿勢・倫理(Model Positive Professional Attitude)

本稿の「四つのスキル」は、B・C・Dを現場実装の観点で再編したものです。A(依頼者との協働)、E(専門性の維持)、F(倫理・プロ姿勢)は全体の前提として扱い、各スキルの冒頭にIAFとの対応関係を明示します。

①場のデザイン

「場のデザイン」とは、会議の目的やアジェンダ、参加者の配置、ルールづくりなど、進行前に整えておく環境づくりのことです。例えば、以下のような点に注意します。

【失敗例】

「とりあえず集まって話そう」で始まった会議。アジェンダが曖昧で、結局「何を決める会だったのか」誰もわからないまま終了してしまう。場のデザイン不足により時間の無駄を招きます。また、役員が上座に一列に並んでしまうと、若手社員は発言しにくくなり、活発な議論が阻害されることがあります。

【解決策】

会議の成否は準備で8割決まります。会議の前に、明確な目的とアジェンダを設定しましょう。参加者全員が意見を出しやすいように、座席の配置を工夫する。例えば、円卓にしたり、オンライン会議の場合は発言しやすい雰囲気作りを意識したりする。

②対人関係スキル

会議は人間同士の対話です。いくらロジカルでも、感情がこじれていれば合意形成は進みません。そこで必要なのが「対人関係スキル」です。傾聴や観察を通じて安心感を与え、感情の起伏を丁寧に扱うことが求められます。

【失敗例】

参加者が「反対」と発言した瞬間、司会者が「それは違います」と即座に切り捨ててしまうケース。場の空気が凍り付き、その後は誰も発言しなくなります。感情を軽視すると、会議は一気に停滞します。

【解決策】

反対意見が出たときこそ、「そのように感じておられるのですね」と受け止めましょう。その上で「他の方はどう感じますか?」と話題を広げると、安心感を保ちながら対話を前進させられます。

③構造化スキル

会議では意見が散らばりやすく、「結局どういう話だったのか」と迷子になることがあります。そこで必要なのが「構造化スキル」です。ホワイトボードや付箋で可視化し、論点を整理して共通の地図を示します。

【失敗例】

自由に意見を出すままにした結果、話題が次々と飛び、「結局どうする?」というところで時間切れ。参加者はモヤモヤを残したまま解散してしまいました。

【解決策】

意見が出そろったら、「短期と中期に分ける」「コスト大・小で整理する」など、分類の軸を提示しましょう。全員が同じ枠組みを見ながら議論できるため、収束がスムーズになります。

④合意形成スキル

会議で最も難しいのが「どう決めるか」です。合意形成スキルとは、対立を整理し、納得感のある決定方法を設計する力です。多数決、合意優先、決裁者判断などのルールをあらかじめ明確にしておく必要があります。

【失敗例】

「みんなで決めよう」と言いながら、最後は上司の一言で結論が覆ったケース。参加者は「結局は茶番だった」と不信感を抱き、決定事項への実行意欲を失いました。

【解決策】

会議の冒頭で「今回は多数決で決める」「最終判断は部長が行う」など、決め方のルールを明示しましょう。さらに、少数意見も議事録に残せば「意見が尊重された」という感覚が生まれ、実行力が高まります。

実務で使う「準備・理解・質問・傾聴」の基本

「四つのスキルが大事なのはわかった。でも、明日の会議では何をすればいいの?」と感じる方も多いでしょう。

ここでは、日常の会議で直ちに役立つ「準備・理解・質問・傾聴」の四つを紹介します。これはファシリテーションを「特別な技術」ではなく、「誰でもできる習慣」に変えるための基本スキルです。

①準備力

「とりあえず集まって話しましょう」と始まった会議が、何も決まらないまま終わった経験はありませんか? これはほとんどの場合、準備不足が原因です。

ファシリテーターは、会議の前に「今回の目的は何か」「何を成果物とするか」をはっきりさせます。たとえば「売上対策を話し合う」ではなく「来期の売上を伸ばすための施策を三つ決める」と定義すると、ゴールが明確になります。

さらに、プロセスの流れやタイムプランを考え、影響力の大きいメンバーには事前に根回しをしておく。こうした準備があるだけで、会議は驚くほどスムーズに進みます。

②理解力

会議では、多くの人が同時に話し、話題が飛び交います。そのままにしておくと「で、結局どういうこと?」と迷子になることもしばしば。ファシリテーターは、発言をその場で整理して全員に共有する役割を担います。

たとえば、ある営業戦略会議で「新規顧客開拓が必要だ」という声が出たとします。ファシリテーターは「つまり、売上増加のために顧客基盤の拡大が大事ということですね」と要約し、ホワイトボードに書き出します。これにより、発言者も「そう、それが言いたかった」と安心でき、他の参加者も議論の流れを理解しやすくなるのです。

③質問力

良いファシリテーターは、質問で議論を動かします。意見が出ないときには「このテーマについて、皆さんどう感じていますか?」とオープンに投げかける。意見が散らかりすぎているときには「AとB、どちらを優先すべきでしょうか?」と絞り込む。

さらに「もし予算が2倍あったらどうしますか?」といった転換質問を投げることで、固定観念にとらわれないアイデアが出てくることもあります。質問の使い方ひとつで、会議が沈黙に包まれるか、活気ある対話に変わるかが決まるのです。

④傾聴力

会議で意見が出ない大きな理由は、「どうせ聞いてもらえない」という諦めです。

ファシリテーターは相づちや要約返しで「確かにそういう見方もありますね」と示し、感情のこもった発言には「その点に不安を感じているのですね」と気持ちを言葉にして返します。

時には、沈黙の時間をあえて待つことも重要です。数十秒の沈黙の後に、普段発言しないメンバーから核心的な意見が出ることもあります。傾聴力は単に「聞く」のではなく、「相手の存在を尊重する」姿勢そのものです。

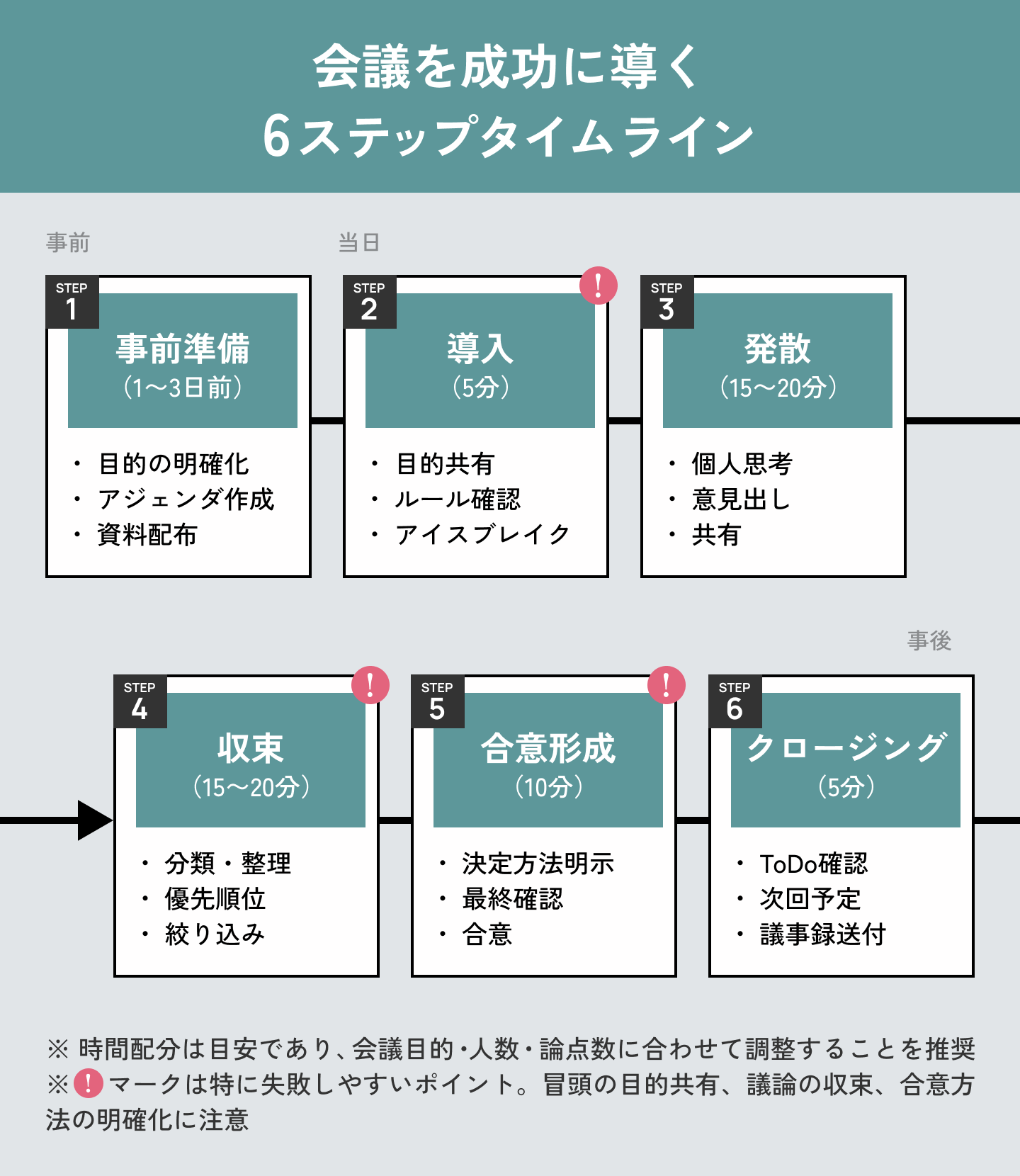

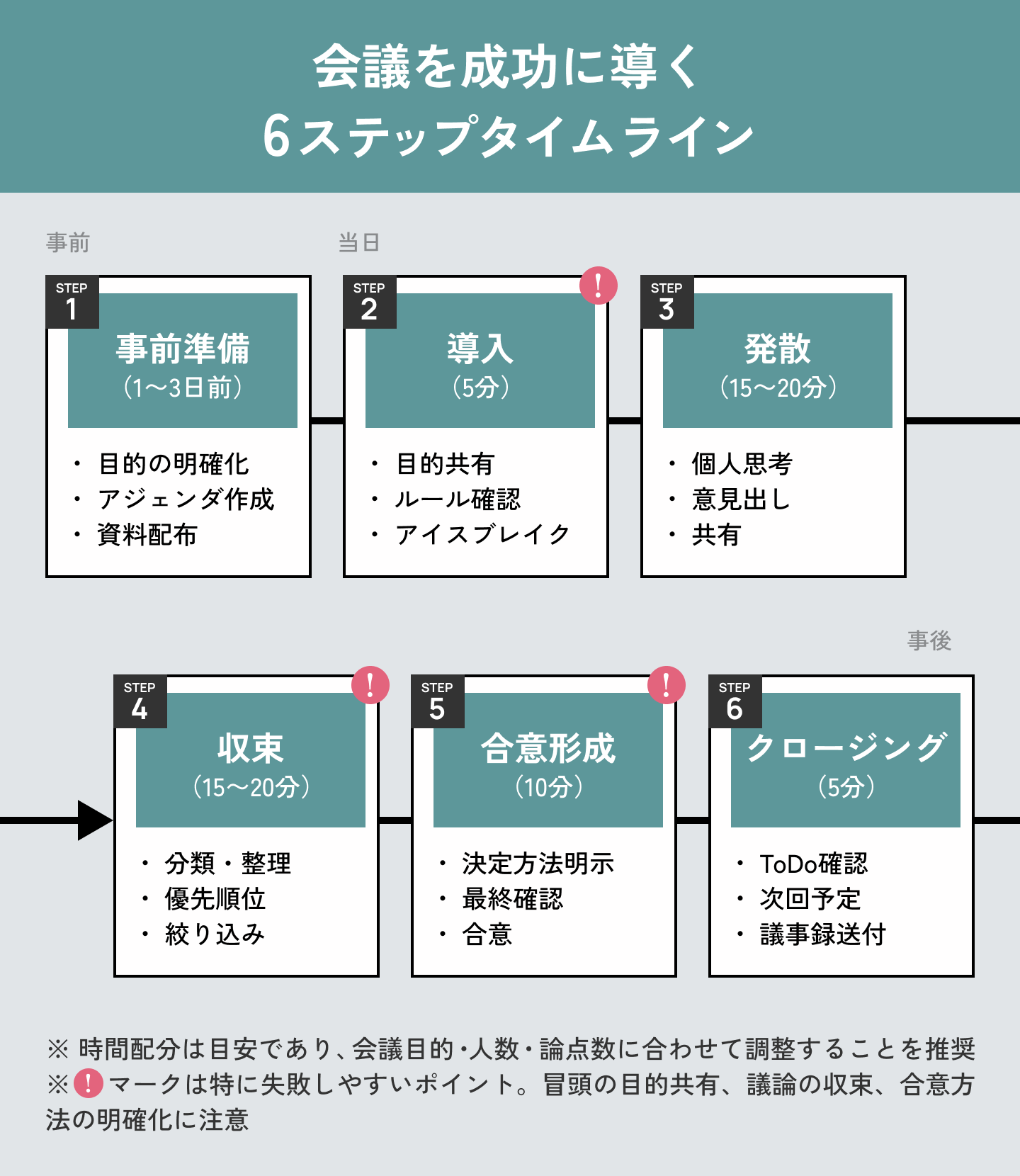

失敗しないための進め方の6ステップ

ファシリテーションは、場当たり的にやるものではありません。成功する会議には「型」があります。ここでは六つのステップを紹介します。

①事前準備

「アジェンダなしで会議に臨む」は、航海図なしで船を出すのと同じ。目的・参加者・資料・環境を整えることが第一歩です。準備不足の典型例は、会議冒頭で「今日のゴールって何でしたっけ?」と質問が出てしまうパターン。これで全体の集中力が削がれ、会議は迷走します。

②導入/場づくり

会議の空気は最初の5分で決まります。

アイスブレイクで口を開きやすくし、目的と到達点を共有し、グランドルール(例:相手の話を遮らない・時間を守る)を確認します。

「今日のゴールはこれです」と冒頭で言えるかどうかで、発言量と議論の質が大きく変わります。

③発散(アイデアを広げる)

「何か意見は?」と聞いても沈黙が落ちるだけ。

まず個人で書き出し、それを全体で共有する流れを作ると、全員の意見が出やすくなります。付箋やオンラインホワイトボードを活用すると効果的です。

失敗例としてありがちなのは、特定の人だけが延々としゃべり、他の参加者が聞くだけになるケース。これでは新しい発想は生まれません。

④収束(論点を整理する)

発散で出たアイデアを、そのままにしておくと「今日はアイデアが出てよかったね」で終わってしまいます。ここでファシリテーターが論点を整理し、優先順位を決めることで議論が前に進みます。KJ法(断片的な情報・アイデアを効率的に整理する目的で用いられる手法/後述)で意見をグループ化したり、メリット・デメリットで比較したりするのが効果的です。

⑤合意形成(決め方を明示する)

多くの会議が失敗するのは、「どうやって決めるか」を最初に決めていないからです。

多数決でいくのか、合意を優先するのか、最終的に決裁者が判断するのか——。このルールが曖昧だと、最後は上司の一声で結論が覆り、参加者のモチベーションが下がります。

ファシリテーターは「今回は〇〇の方法で決定します」と冒頭で明示しておくことが大切です。

⑥クロージング

最後に決定事項とToDoを確認し、「誰が・いつまでに・何をするか」を明文化します。議事録の形式を決めておけば、会議後の行動もスムーズです。ここを省略すると達成感は得られても、実行に結びつかないという失敗に陥ります。

すぐに使える具体的な「声かけ」のテクニック集

「ファシリテーションは大事」と言われても、実際に会議でどんな言葉を使えばよいのか迷う方は多いでしょう。ここでは、そのまま使える「声かけフレーズ」と「進め方の工夫」を紹介します。

1.会議開始5分の型

冒頭での言葉が、会議の成功を左右します。以下の流れを押さえましょう。

①目的の共有

例:今日の目的は、来期の営業戦略を三つに絞り込むことです」

②到達点の明示

例:「終了時には、具体的な施策と担当者を確定させることを目指します」

③合意形成の方法

例:「今日は、多数決ではなく“全員が納得できる形”で決めたいと思います」

④グランドルールの提示

例:「今日は①話を遮らない②発言は簡潔に③結論を急がずまずは意見を出すの三つでお願いします」

これだけで「今日は何をすればいいのか」がクリアになり、参加者の意識が揃います。

2.発言を促すフレーズ

・「◯◯さん、この件についてどう感じますか?」(名指し)

・「一巡して全員の意見を聞いてみましょう」(ラウンドロビン=持ち回り)

・「チャットに一言ずつ書き込んでもらえますか?」(オンライン用)

こうした声かけを組み合わせることで、発言が特定の人に偏らず、全員が意見を出しやすくなります。結果として「誰も取り残さない」環境が生まれ、多様な視点を取り込むことができます。

3.脱線を防ぐ/切り戻す言い回し

・「大切な視点ですが、今日の目的に戻りましょう」

・「そのテーマはパーキングロット(保留リスト)に入れて、後で扱いましょう」

こうした言い回しを使うことで、発言者を否定せずに議論を本筋へ戻せます。結果として、場の雰囲気を壊さずに効率的な進行が可能になります。

4.長話・独占を止めるフレーズ

・「一旦ここで区切って、他の方のご意見も伺いましょう」

・「まとめると◯◯ということですね。次の視点に移りましょう」

このように「要約+次へ」を使うと、自然に話を切り替えながら全員の発言機会を確保できます。会議が停滞せず、流れがスムーズに進みます。

5.対立時の橋渡しフレーズ

・「お二人の意見には、共通する部分があると思います」

・「対立しているのは手段であって、目的は同じですよね」

対立をそのまま衝突で終わらせず、共通点に焦点を当てることで、対話を前に進められます。結果として、建設的な雰囲気を保ちながら合意形成につなげることができます。

6.可視化の工夫

・ホワイトボードは「見出し→要点→決定」の三段レイアウトで書く

・色分けは「意見=青」「決定=赤」「保留=黄」で統一

・議事録は「目的/決定/ToDo/保留/Next」で整理

こうした可視化の工夫を取り入れることで、会議中の理解が深まるだけでなく、会議後のアクションにもつながります。

オンライン会議のファシリテーションのコツ

リモートワークが普及し、オンライン会議は一般的な業務スタイルとなりました。しかし、対面の感覚そのままで進めてしまうと、よくある失敗に直面します。

・音声や画面トラブルで冒頭から時間をロスする

・誰が話しているのかわからず、発言が被る

・オフライン参加者だけ盛り上がり、オンライン参加者が置き去りになる

こうした「オンライン特有のつまずき」を防ぐためには、事前準備と進行上の工夫が欠かせません。次のポイントを押さえるだけで、オンライン会議はぐっとスムーズになります。

①事前のテックチェック

・画面共有ができるか

・ホワイトボードツール(FigJam/Lucidspark/Miro/ZoomWhiteboard等)が使えるか

・投票機能の使い方を全員が理解しているか

・録画・チャット保存は目的・保存期間・アクセス権限を事前に明示し、必要に応じて同意取得する

・進行ルールの明確化:発言時のみマイクON/基本はミュート/ヘッドセット推奨/挙手機能で発言順を管理など

②「見える化」の強化

・名前を呼んで発言を促す:「では次は田中さん、どうですか?」

・要約をチャットに書く:「今の議論をまとめると◯◯です」

・画面に直接書き込む:共有スライドに要点を入力して見せる

③空気が読みにくい問題への対処

・「発言するときはマイクをオンにしてください」

・「挙手機能を使って、順番に発言しましょう」

・「ブレイクアウトルームに分けて小グループで話してください」

ハイブリッド会議の注意点

現地参加者ばかりが盛り上がり、オンライン参加者が置いてきぼりになるケースは多発しています。ファシリテーターは「オンラインの方で追加のご意見ありますか?」と意識的に声をかけ、発言のバランスをとりましょう。

よくある悩みと対処法(Q&A形式)

Q1.会議で意見がまったく出ないときは?

A.個人で書き出す時間を設けてから共有すると効果的です。いきなり全体に問いかけると発言しづらい人が多いため、まずは付箋やチャットで匿名的に出してもらい、それを整理して議論に繋げましょう。

Q2.毎回同じ人ばかりが話してしまうときは?

A.「ラウンドロビン方式」(順番に全員の意見を聞く)を使いましょう。また、独占しがちな人の発言には「要約して次の人へ」と自然に区切りを入れると、流れを変えやすいです。

Q3.脱線が止まらないときは?

A.「今日の目的に戻りましょう」と優しくリマインドし、出たアイデアは「パーキングロット」にメモして後で扱うと安心感があります。「切り捨てる」のではなく「保留する」姿勢が大切です。

Q4.会議が時間通りに終わらないのはなぜ?

A.進行役が途中で残り時間を共有していないことが多いです。「残り10分なので、ここからは優先順位を決めましょう」とアナウンスするだけで、議論の収束度が一気に高まります。

Q5.結論がなかなか決まらない場合は?

A.決め方を最初に合意していない可能性があります。「今回は多数決で」「最終判断は部長に委ねる」とルールを冒頭で示すことが解決策です。

Q6.会議の雰囲気が悪くなったら?

A.否定的な言葉が続いたときは「共通点を確認する」ことが有効です。「お二人とも“顧客満足度を高めたい”という点では一致していますね」と橋渡しするだけで、空気が和らぎます。

Q7.「仕切る能力」とは結局何ですか?

A.「目的思考×構造化×中立性×介入の勇気」の掛け合わせです。単に場を動かすのではなく、「目的に沿って整理し、中立的に見守りつつ、必要なときははっきり介入する」姿勢が仕切る力の本質です。

Q8.発言者の話と質疑応答の割合はどうすべき?

A.会議の目的によって目安が異なります。

☑️対話・合意形成が目的の場合:発言3割、質疑・対話7割

☑️情報共有が目的の場合:発言6、7割、質疑3、4割

いずれの場合も「質疑応答ゼロ」は避けるべきです。説明の合間に「ここまでで質問はありますか?」と小さな区切りを入れると、参加者の理解度と納得感が高まります。

ファシリテーターに向いている人・向いていない人

ファシリテーターには、向いている人とそうでない人がいます。これは性格の良し悪しではなく、「会議を中立的に支援する」という役割に適性があるかどうかの違いです。

まず、向いている人の特徴としては以下が挙げられます。

🙋♀️前向きでオープンマインド

🙋♀️好奇心があり、人の意見を尊重できる

🙋♀️自分の意見よりも「場の目的」を優先できる

🙋♀️複雑な状況を整理するシステム思考がある

🙋♀️会議の流れを切り替える勇気と行動力がある

一方で、ファシリテーターとしては難しいタイプもいます。例えば、

🙅♀️自分の意見を押し通そうとする

🙅♀️人の話を途中で遮るクセがある

🙅♀️常に「自分がどう見られるか」を気にしてしまう

こうした傾向が強い場合、ファシリテーターよりも「プレゼンター」や「議長」といった役割のほうが力を発揮できます。

ただし、ファシリテーションは一部の才能ある人だけができるものではありません。後天的に学び、育てることが可能です。

☑️会議後に「自分の進行はどうだったか」を振り返る内省

☑️研修などで模擬会議を経験するロールプレイ

☑️自分の会議を録画して振り返る習慣

☑️参加者から率直なフィードバックをもらう文化づくり

こうした取り組みを重ねることで、誰でもスキルを高めていくことができます。

ファシリテーションのKPIと評価

ファシリテーション能力は感覚的に語られがちですが、数値で評価することも可能です。代表的な指標は次の四つです。

☑️時間厳守率:予定通り終了できたか

☑️結論到達率:議題ごとに結論が出た割合

☑️ネクストアクション完了率:決定事項が実行された割合

☑️参加満足度:納得感や「腹落ち感」をアンケートで測る

さらに仕組み化も有効です。たとえば、

☑️会議前にアジェンダ(進行表)を必ず用意する

☑️議事録は24時間以内に共有する

☑️本題から外れたアイデアは「パーキングロット(保留リスト)」に記録し、後日改めて検討する

こうしたルールを徹底することで、会議は確実に前進します。

ファシリテーション用語

ファシリテーションには、独特の専門用語がよく出てきます。意味を知っておくと会議の理解度が高まり、実務での活用もしやすくなります。ここでは最低限押さえておきたい言葉を整理しました。

🖋️アジェンダ:会議の議題や進行計画

🖋️グランドルール:参加者で守る約束事(例:時間厳守、相手の発言を遮らない)

🖋️ファシリテート:促進する、円滑化する

🖋️ファシリグラフィック:議論を図や絵で可視化する技法

🖋️優先度マトリクス:効果×実現容易性(時間・費用・工数など)で施策を四象限に整理し、着手優先を決める表

🖋️KJ法:意見をカードに書き出し、グループ化して整理する方法

🖋️コンフリクト:意見の対立。ファシリテーションでは合意形成のきっかけとなる

「会議を仕切る」は、ビジネスでは「進行する」「ファシリテートする」と言い換えられます。

明日から使えるテンプレート&チェックリスト

会議を効率的に進めるには、使える「型」を持っておくことが近道です。以下はそのまま実務で活用できる基本セットです。

🖋️会議設計シート

目的・成果物・参加者・到達点・合意方法・リスクを1枚にまとめ、全員で共有してから会議に臨む。

🖋️オープニング5分スクリプト例

「本日の目的は〜です。終了時には△△が決まっている状態を目指します。進行ルールは①遮らない②時間を守る③否定より質問です」

冒頭にこれを宣言するだけで、会議全体の集中力が高まる。

🖋️グランドルール例

相手の話を遮らない/脱線したら目的に戻る/時間を守る。シンプルに3つ程度に絞ると守られやすい。

🖋️質問フレーズ例

「他に視点を持っている方はいませんか?」

「もし制約がなかったらどうしますか?」

停滞した議論を広げたり深めたりする効果がある。

🖋️脱線カット例

「そのテーマは別の機会に扱いましょう」

「目的に戻って確認しましょう」

相手を否定せずに、議論を軌道修正できる。

🖋️議事録テンプレ

目的/決定事項/ToDo(担当者・期限・内容)/保留事項/Next(次回議題)。

「誰が・いつまでに・何をするか」を明文化することで、会議を行動につなげられる。

まとめ

ファシリテーションとは、会議や対話を円滑に進め、合意形成と成果創出を支援する技法です。ポイントは「場のデザイン」「対人関係」「構造化」「合意形成」の4スキル。準備と進行を工夫するだけで、「ダラダラ終わらない」「同じ人だけが話す」といった会議の悩みは大きく減らせます。

説明と質疑の割合は、合意形成型なら「説明3:対話7」、情報共有型なら「説明6〜7:質疑3〜4」が目安。決定事項とToDoを明確にし、アジェンダや議事録を仕組み化すれば、会議は確実に前進します。

ファシリテーションは管理職やリーダーだけでなく、誰にとっても役立つビジネススキルです。小さな実践から始め、振り返りを重ねることで、会議は「時間を浪費する場」から「成果を生む場」へと変わっていきます。

ファシリテーションの定義

ファシリテーション(facilitation)とは、会議やワークショップ、プロジェクトの場において「集団の活動を円滑に進め、目的達成を支援するプロセスと技法」を指します。単に議論を仕切るのではなく、参加者の知恵や意見を引き出し、対話を深め、合意を形成することで、組織の成果を高めるための方法論です。

語源と日本語訳

ファシリテーション(facilitation)は、もともとラテン語 facilis(=容易にする、楽にする)に由来しています。

英語 facilitate は「物事を促進する」「スムーズに進める」という意味です。日本語では「円滑化」「促進」「合意形成を支援すること」と訳されます。

要するに、ファシリテーションとは 「人と人の対話をスムーズにし、成果を生み出すための働きかけ」 だと考えるとわかりやすいでしょう。

ファシリテーターとは?

ファシリテーションを実行する人を「ファシリテーター」と呼びます。彼らは議論の主役ではなく、議論を前進させる支援役です。例えば、一部の人だけが発言している場面では「まだ話していない方のご意見も伺えますか?」と場を整え、中立的な立場で全員の力を引き出します。

会議進行との大きな違い

司会:プログラム通りに進める「進行役」

ファシリテーター:目的達成のために議論を設計し、必要に応じて調整する「支援役」

例えば、セミナーの司会は「次は◯◯先生のご講演です」と台本を読むのが中心。

一方、ファシリテーターは「本日の目的に立ち返ると、この議論の焦点は△△です」と会話をデザインしていきます。

ファシリテーションの目的と三つのメリット

多くの職場で耳にする悩みは、「会議がダラダラ長引いて、結論が出ない」「結局、翌週も同じ話を繰り返す」といったものです。さらに、「毎回同じ人ばかりが発言し、他の人は沈黙」という光景も珍しくありません。

ファシリテーションを取り入れると、このような負担が大きく軽減されます。

☑️議題に沿った発言が増え、脱線が減る

☑️結論までの時間が短縮される

☑️結論が曖昧ではなく、実行可能なアクションに落ちる

結果として「時間をかけたのに何も決まらない会議」から、「必要なことが短時間で決まり、次の行動につながる会議」へと変わります。

他にも以下の三つのメリットがあります。

①参加者の「腹落ち感」をつくる

会議の結論に納得感がなければ、たとえ決定事項が整理されても「やらされ感」で終わってしまいます。ファシリテーターは全員の意見を引き出し、議論を整理して見える化することで、参加者の「腹落ち感」をつくります。

💬「自分も発言した」

💬「自分の意見が尊重された」

💬「この決定はみんなで作ったものだ」

こうした感覚があると、メンバーは自発的に行動し、決定事項の実行率も高まります。

②多様な知見を統合する

ビジネスの現場では、役職・専門・経験の違う人たちが同じ会議に参加します。

この多様性を「衝突」ではなく「相乗効果」に変えるのがファシリテーションです。

☑️発言しにくい人からも意見を引き出す

☑️専門家の知見を全員が理解できる言葉に翻訳する

☑️バラバラな意見を構造化して、共通点を見つける

こうして整理・統合された知見は、新しい発想の創出やチームの合意形成を後押しします。

③ビジネスに不可欠な「横断的スキル」が身に付く

ファシリテーションは単なる「会議進行のテクニック」ではありません。

実際には、以下のような幅広いビジネスシーンで役立ちます。

☑️プロジェクトのキックオフでの方向性共有

☑️部署横断の会議で利害調整を行う場面

☑️上司・部下間で認識をそろえる1on1

☑️顧客や取引先とのワークショップや打ち合わせ

つまり、ファシリテーションはあらゆる立場のビジネスパーソンにとって「持っていて損のないスキル」なのです。

管理職やリーダーはもちろん、若手社員でも「話し合いを整理できる人」として信頼を得るチャンスにつながります。

ファシリテーションの「四つのスキル」

ファシリテーションを成功させるには、四つの基本スキルが欠かせません。これは会議を「どう設計し、どう進めるか」を支えるフレームワークであり、ファシリテーターが常に意識すべき「全体設計力」です。

【IAF対応(国際標準へのブリッジ)】

国際的には IAF(International Association of Facilitators)が、ファシリテーターの専門能力を 6領域(A〜F) で定義しています。

A:依頼者との協働関係の構築(Create Collaborative Client Relationships)

B:適切なプロセス設計(Plan Appropriate Group Processes)

C:参加を生み・保つ環境づくり(Create and Sustain a Participatory Environment)

D:有用な成果への誘導(Guide Group to Appropriate and Useful Outcomes)

E:専門知識の維持(Build and Maintain Professional Knowledge)

F:プロとしての姿勢・倫理(Model Positive Professional Attitude)

本稿の「四つのスキル」は、B・C・Dを現場実装の観点で再編したものです。A(依頼者との協働)、E(専門性の維持)、F(倫理・プロ姿勢)は全体の前提として扱い、各スキルの冒頭にIAFとの対応関係を明示します。

①場のデザイン

「場のデザイン」とは、会議の目的やアジェンダ、参加者の配置、ルールづくりなど、進行前に整えておく環境づくりのことです。例えば、以下のような点に注意します。

【失敗例】

「とりあえず集まって話そう」で始まった会議。アジェンダが曖昧で、結局「何を決める会だったのか」誰もわからないまま終了してしまう。場のデザイン不足により時間の無駄を招きます。また、役員が上座に一列に並んでしまうと、若手社員は発言しにくくなり、活発な議論が阻害されることがあります。

【解決策】

会議の成否は準備で8割決まります。会議の前に、明確な目的とアジェンダを設定しましょう。参加者全員が意見を出しやすいように、座席の配置を工夫する。例えば、円卓にしたり、オンライン会議の場合は発言しやすい雰囲気作りを意識したりする。

②対人関係スキル

会議は人間同士の対話です。いくらロジカルでも、感情がこじれていれば合意形成は進みません。そこで必要なのが「対人関係スキル」です。傾聴や観察を通じて安心感を与え、感情の起伏を丁寧に扱うことが求められます。

【失敗例】

参加者が「反対」と発言した瞬間、司会者が「それは違います」と即座に切り捨ててしまうケース。場の空気が凍り付き、その後は誰も発言しなくなります。感情を軽視すると、会議は一気に停滞します。

【解決策】

反対意見が出たときこそ、「そのように感じておられるのですね」と受け止めましょう。その上で「他の方はどう感じますか?」と話題を広げると、安心感を保ちながら対話を前進させられます。

③構造化スキル

会議では意見が散らばりやすく、「結局どういう話だったのか」と迷子になることがあります。そこで必要なのが「構造化スキル」です。ホワイトボードや付箋で可視化し、論点を整理して共通の地図を示します。

【失敗例】

自由に意見を出すままにした結果、話題が次々と飛び、「結局どうする?」というところで時間切れ。参加者はモヤモヤを残したまま解散してしまいました。

【解決策】

意見が出そろったら、「短期と中期に分ける」「コスト大・小で整理する」など、分類の軸を提示しましょう。全員が同じ枠組みを見ながら議論できるため、収束がスムーズになります。

④合意形成スキル

会議で最も難しいのが「どう決めるか」です。合意形成スキルとは、対立を整理し、納得感のある決定方法を設計する力です。多数決、合意優先、決裁者判断などのルールをあらかじめ明確にしておく必要があります。

【失敗例】

「みんなで決めよう」と言いながら、最後は上司の一言で結論が覆ったケース。参加者は「結局は茶番だった」と不信感を抱き、決定事項への実行意欲を失いました。

【解決策】

会議の冒頭で「今回は多数決で決める」「最終判断は部長が行う」など、決め方のルールを明示しましょう。さらに、少数意見も議事録に残せば「意見が尊重された」という感覚が生まれ、実行力が高まります。

実務で使う「準備・理解・質問・傾聴」の基本

「四つのスキルが大事なのはわかった。でも、明日の会議では何をすればいいの?」と感じる方も多いでしょう。

ここでは、日常の会議で直ちに役立つ「準備・理解・質問・傾聴」の四つを紹介します。これはファシリテーションを「特別な技術」ではなく、「誰でもできる習慣」に変えるための基本スキルです。

①準備力

「とりあえず集まって話しましょう」と始まった会議が、何も決まらないまま終わった経験はありませんか? これはほとんどの場合、準備不足が原因です。

ファシリテーターは、会議の前に「今回の目的は何か」「何を成果物とするか」をはっきりさせます。たとえば「売上対策を話し合う」ではなく「来期の売上を伸ばすための施策を三つ決める」と定義すると、ゴールが明確になります。

さらに、プロセスの流れやタイムプランを考え、影響力の大きいメンバーには事前に根回しをしておく。こうした準備があるだけで、会議は驚くほどスムーズに進みます。

②理解力

会議では、多くの人が同時に話し、話題が飛び交います。そのままにしておくと「で、結局どういうこと?」と迷子になることもしばしば。ファシリテーターは、発言をその場で整理して全員に共有する役割を担います。

たとえば、ある営業戦略会議で「新規顧客開拓が必要だ」という声が出たとします。ファシリテーターは「つまり、売上増加のために顧客基盤の拡大が大事ということですね」と要約し、ホワイトボードに書き出します。これにより、発言者も「そう、それが言いたかった」と安心でき、他の参加者も議論の流れを理解しやすくなるのです。

③質問力

良いファシリテーターは、質問で議論を動かします。意見が出ないときには「このテーマについて、皆さんどう感じていますか?」とオープンに投げかける。意見が散らかりすぎているときには「AとB、どちらを優先すべきでしょうか?」と絞り込む。

さらに「もし予算が2倍あったらどうしますか?」といった転換質問を投げることで、固定観念にとらわれないアイデアが出てくることもあります。質問の使い方ひとつで、会議が沈黙に包まれるか、活気ある対話に変わるかが決まるのです。

④傾聴力

会議で意見が出ない大きな理由は、「どうせ聞いてもらえない」という諦めです。

ファシリテーターは相づちや要約返しで「確かにそういう見方もありますね」と示し、感情のこもった発言には「その点に不安を感じているのですね」と気持ちを言葉にして返します。

時には、沈黙の時間をあえて待つことも重要です。数十秒の沈黙の後に、普段発言しないメンバーから核心的な意見が出ることもあります。傾聴力は単に「聞く」のではなく、「相手の存在を尊重する」姿勢そのものです。

失敗しないための進め方の6ステップ

ファシリテーションは、場当たり的にやるものではありません。成功する会議には「型」があります。ここでは六つのステップを紹介します。

①事前準備

「アジェンダなしで会議に臨む」は、航海図なしで船を出すのと同じ。目的・参加者・資料・環境を整えることが第一歩です。準備不足の典型例は、会議冒頭で「今日のゴールって何でしたっけ?」と質問が出てしまうパターン。これで全体の集中力が削がれ、会議は迷走します。

②導入/場づくり

会議の空気は最初の5分で決まります。

アイスブレイクで口を開きやすくし、目的と到達点を共有し、グランドルール(例:相手の話を遮らない・時間を守る)を確認します。

「今日のゴールはこれです」と冒頭で言えるかどうかで、発言量と議論の質が大きく変わります。

③発散(アイデアを広げる)

「何か意見は?」と聞いても沈黙が落ちるだけ。

まず個人で書き出し、それを全体で共有する流れを作ると、全員の意見が出やすくなります。付箋やオンラインホワイトボードを活用すると効果的です。

失敗例としてありがちなのは、特定の人だけが延々としゃべり、他の参加者が聞くだけになるケース。これでは新しい発想は生まれません。

④収束(論点を整理する)

発散で出たアイデアを、そのままにしておくと「今日はアイデアが出てよかったね」で終わってしまいます。ここでファシリテーターが論点を整理し、優先順位を決めることで議論が前に進みます。KJ法(断片的な情報・アイデアを効率的に整理する目的で用いられる手法/後述)で意見をグループ化したり、メリット・デメリットで比較したりするのが効果的です。

⑤合意形成(決め方を明示する)

多くの会議が失敗するのは、「どうやって決めるか」を最初に決めていないからです。

多数決でいくのか、合意を優先するのか、最終的に決裁者が判断するのか——。このルールが曖昧だと、最後は上司の一声で結論が覆り、参加者のモチベーションが下がります。

ファシリテーターは「今回は〇〇の方法で決定します」と冒頭で明示しておくことが大切です。

⑥クロージング

最後に決定事項とToDoを確認し、「誰が・いつまでに・何をするか」を明文化します。議事録の形式を決めておけば、会議後の行動もスムーズです。ここを省略すると達成感は得られても、実行に結びつかないという失敗に陥ります。

すぐに使える具体的な「声かけ」のテクニック集

「ファシリテーションは大事」と言われても、実際に会議でどんな言葉を使えばよいのか迷う方は多いでしょう。ここでは、そのまま使える「声かけフレーズ」と「進め方の工夫」を紹介します。

1.会議開始5分の型

冒頭での言葉が、会議の成功を左右します。以下の流れを押さえましょう。

①目的の共有

例:今日の目的は、来期の営業戦略を三つに絞り込むことです」

②到達点の明示

例:「終了時には、具体的な施策と担当者を確定させることを目指します」

③合意形成の方法

例:「今日は、多数決ではなく“全員が納得できる形”で決めたいと思います」

④グランドルールの提示

例:「今日は①話を遮らない②発言は簡潔に③結論を急がずまずは意見を出すの三つでお願いします」

これだけで「今日は何をすればいいのか」がクリアになり、参加者の意識が揃います。

2.発言を促すフレーズ

・「◯◯さん、この件についてどう感じますか?」(名指し)

・「一巡して全員の意見を聞いてみましょう」(ラウンドロビン=持ち回り)

・「チャットに一言ずつ書き込んでもらえますか?」(オンライン用)

こうした声かけを組み合わせることで、発言が特定の人に偏らず、全員が意見を出しやすくなります。結果として「誰も取り残さない」環境が生まれ、多様な視点を取り込むことができます。

3.脱線を防ぐ/切り戻す言い回し

・「大切な視点ですが、今日の目的に戻りましょう」

・「そのテーマはパーキングロット(保留リスト)に入れて、後で扱いましょう」

こうした言い回しを使うことで、発言者を否定せずに議論を本筋へ戻せます。結果として、場の雰囲気を壊さずに効率的な進行が可能になります。

4.長話・独占を止めるフレーズ

・「一旦ここで区切って、他の方のご意見も伺いましょう」

・「まとめると◯◯ということですね。次の視点に移りましょう」

このように「要約+次へ」を使うと、自然に話を切り替えながら全員の発言機会を確保できます。会議が停滞せず、流れがスムーズに進みます。

5.対立時の橋渡しフレーズ

・「お二人の意見には、共通する部分があると思います」

・「対立しているのは手段であって、目的は同じですよね」

対立をそのまま衝突で終わらせず、共通点に焦点を当てることで、対話を前に進められます。結果として、建設的な雰囲気を保ちながら合意形成につなげることができます。

6.可視化の工夫

・ホワイトボードは「見出し→要点→決定」の三段レイアウトで書く

・色分けは「意見=青」「決定=赤」「保留=黄」で統一

・議事録は「目的/決定/ToDo/保留/Next」で整理

こうした可視化の工夫を取り入れることで、会議中の理解が深まるだけでなく、会議後のアクションにもつながります。

オンライン会議のファシリテーションのコツ

リモートワークが普及し、オンライン会議は一般的な業務スタイルとなりました。しかし、対面の感覚そのままで進めてしまうと、よくある失敗に直面します。

・音声や画面トラブルで冒頭から時間をロスする

・誰が話しているのかわからず、発言が被る

・オフライン参加者だけ盛り上がり、オンライン参加者が置き去りになる

こうした「オンライン特有のつまずき」を防ぐためには、事前準備と進行上の工夫が欠かせません。次のポイントを押さえるだけで、オンライン会議はぐっとスムーズになります。

①事前のテックチェック

・画面共有ができるか

・ホワイトボードツール(FigJam/Lucidspark/Miro/ZoomWhiteboard等)が使えるか

・投票機能の使い方を全員が理解しているか

・録画・チャット保存は目的・保存期間・アクセス権限を事前に明示し、必要に応じて同意取得する

・進行ルールの明確化:発言時のみマイクON/基本はミュート/ヘッドセット推奨/挙手機能で発言順を管理など

②「見える化」の強化

・名前を呼んで発言を促す:「では次は田中さん、どうですか?」

・要約をチャットに書く:「今の議論をまとめると◯◯です」

・画面に直接書き込む:共有スライドに要点を入力して見せる

③空気が読みにくい問題への対処

・「発言するときはマイクをオンにしてください」

・「挙手機能を使って、順番に発言しましょう」

・「ブレイクアウトルームに分けて小グループで話してください」

ハイブリッド会議の注意点

現地参加者ばかりが盛り上がり、オンライン参加者が置いてきぼりになるケースは多発しています。ファシリテーターは「オンラインの方で追加のご意見ありますか?」と意識的に声をかけ、発言のバランスをとりましょう。

よくある悩みと対処法(Q&A形式)

Q1.会議で意見がまったく出ないときは?

A.個人で書き出す時間を設けてから共有すると効果的です。いきなり全体に問いかけると発言しづらい人が多いため、まずは付箋やチャットで匿名的に出してもらい、それを整理して議論に繋げましょう。

Q2.毎回同じ人ばかりが話してしまうときは?

A.「ラウンドロビン方式」(順番に全員の意見を聞く)を使いましょう。また、独占しがちな人の発言には「要約して次の人へ」と自然に区切りを入れると、流れを変えやすいです。

Q3.脱線が止まらないときは?

A.「今日の目的に戻りましょう」と優しくリマインドし、出たアイデアは「パーキングロット」にメモして後で扱うと安心感があります。「切り捨てる」のではなく「保留する」姿勢が大切です。

Q4.会議が時間通りに終わらないのはなぜ?

A.進行役が途中で残り時間を共有していないことが多いです。「残り10分なので、ここからは優先順位を決めましょう」とアナウンスするだけで、議論の収束度が一気に高まります。

Q5.結論がなかなか決まらない場合は?

A.決め方を最初に合意していない可能性があります。「今回は多数決で」「最終判断は部長に委ねる」とルールを冒頭で示すことが解決策です。

Q6.会議の雰囲気が悪くなったら?

A.否定的な言葉が続いたときは「共通点を確認する」ことが有効です。「お二人とも“顧客満足度を高めたい”という点では一致していますね」と橋渡しするだけで、空気が和らぎます。

Q7.「仕切る能力」とは結局何ですか?

A.「目的思考×構造化×中立性×介入の勇気」の掛け合わせです。単に場を動かすのではなく、「目的に沿って整理し、中立的に見守りつつ、必要なときははっきり介入する」姿勢が仕切る力の本質です。

Q8.発言者の話と質疑応答の割合はどうすべき?

A.会議の目的によって目安が異なります。

☑️対話・合意形成が目的の場合:発言3割、質疑・対話7割

☑️情報共有が目的の場合:発言6、7割、質疑3、4割

いずれの場合も「質疑応答ゼロ」は避けるべきです。説明の合間に「ここまでで質問はありますか?」と小さな区切りを入れると、参加者の理解度と納得感が高まります。

ファシリテーターに向いている人・向いていない人

ファシリテーターには、向いている人とそうでない人がいます。これは性格の良し悪しではなく、「会議を中立的に支援する」という役割に適性があるかどうかの違いです。

まず、向いている人の特徴としては以下が挙げられます。

🙋♀️前向きでオープンマインド

🙋♀️好奇心があり、人の意見を尊重できる

🙋♀️自分の意見よりも「場の目的」を優先できる

🙋♀️複雑な状況を整理するシステム思考がある

🙋♀️会議の流れを切り替える勇気と行動力がある

一方で、ファシリテーターとしては難しいタイプもいます。例えば、

🙅♀️自分の意見を押し通そうとする

🙅♀️人の話を途中で遮るクセがある

🙅♀️常に「自分がどう見られるか」を気にしてしまう

こうした傾向が強い場合、ファシリテーターよりも「プレゼンター」や「議長」といった役割のほうが力を発揮できます。

ただし、ファシリテーションは一部の才能ある人だけができるものではありません。後天的に学び、育てることが可能です。

☑️会議後に「自分の進行はどうだったか」を振り返る内省

☑️研修などで模擬会議を経験するロールプレイ

☑️自分の会議を録画して振り返る習慣

☑️参加者から率直なフィードバックをもらう文化づくり

こうした取り組みを重ねることで、誰でもスキルを高めていくことができます。

ファシリテーションのKPIと評価

ファシリテーション能力は感覚的に語られがちですが、数値で評価することも可能です。代表的な指標は次の四つです。

☑️時間厳守率:予定通り終了できたか

☑️結論到達率:議題ごとに結論が出た割合

☑️ネクストアクション完了率:決定事項が実行された割合

☑️参加満足度:納得感や「腹落ち感」をアンケートで測る

さらに仕組み化も有効です。たとえば、

☑️会議前にアジェンダ(進行表)を必ず用意する

☑️議事録は24時間以内に共有する

☑️本題から外れたアイデアは「パーキングロット(保留リスト)」に記録し、後日改めて検討する

こうしたルールを徹底することで、会議は確実に前進します。

ファシリテーション用語

ファシリテーションには、独特の専門用語がよく出てきます。意味を知っておくと会議の理解度が高まり、実務での活用もしやすくなります。ここでは最低限押さえておきたい言葉を整理しました。

🖋️アジェンダ:会議の議題や進行計画

🖋️グランドルール:参加者で守る約束事(例:時間厳守、相手の発言を遮らない)

🖋️ファシリテート:促進する、円滑化する

🖋️ファシリグラフィック:議論を図や絵で可視化する技法

🖋️優先度マトリクス:効果×実現容易性(時間・費用・工数など)で施策を四象限に整理し、着手優先を決める表

🖋️KJ法:意見をカードに書き出し、グループ化して整理する方法

🖋️コンフリクト:意見の対立。ファシリテーションでは合意形成のきっかけとなる

「会議を仕切る」は、ビジネスでは「進行する」「ファシリテートする」と言い換えられます。

明日から使えるテンプレート&チェックリスト

会議を効率的に進めるには、使える「型」を持っておくことが近道です。以下はそのまま実務で活用できる基本セットです。

🖋️会議設計シート

目的・成果物・参加者・到達点・合意方法・リスクを1枚にまとめ、全員で共有してから会議に臨む。

🖋️オープニング5分スクリプト例

「本日の目的は〜です。終了時には△△が決まっている状態を目指します。進行ルールは①遮らない②時間を守る③否定より質問です」

冒頭にこれを宣言するだけで、会議全体の集中力が高まる。

🖋️グランドルール例

相手の話を遮らない/脱線したら目的に戻る/時間を守る。シンプルに3つ程度に絞ると守られやすい。

🖋️質問フレーズ例

「他に視点を持っている方はいませんか?」

「もし制約がなかったらどうしますか?」

停滞した議論を広げたり深めたりする効果がある。

🖋️脱線カット例

「そのテーマは別の機会に扱いましょう」

「目的に戻って確認しましょう」

相手を否定せずに、議論を軌道修正できる。

🖋️議事録テンプレ

目的/決定事項/ToDo(担当者・期限・内容)/保留事項/Next(次回議題)。

「誰が・いつまでに・何をするか」を明文化することで、会議を行動につなげられる。

まとめ

ファシリテーションとは、会議や対話を円滑に進め、合意形成と成果創出を支援する技法です。ポイントは「場のデザイン」「対人関係」「構造化」「合意形成」の4スキル。準備と進行を工夫するだけで、「ダラダラ終わらない」「同じ人だけが話す」といった会議の悩みは大きく減らせます。

説明と質疑の割合は、合意形成型なら「説明3:対話7」、情報共有型なら「説明6〜7:質疑3〜4」が目安。決定事項とToDoを明確にし、アジェンダや議事録を仕組み化すれば、会議は確実に前進します。

ファシリテーションは管理職やリーダーだけでなく、誰にとっても役立つビジネススキルです。小さな実践から始め、振り返りを重ねることで、会議は「時間を浪費する場」から「成果を生む場」へと変わっていきます。