戦略的オンボーディング―人材確保と早期戦力化のメソッド

「せっかく採用した人材が、すぐに辞めてしまう」―この悩みを解決する鍵が、オンボーディングです。

新入社員の3人に1人が3年以内に離職する現代。採用コストの増大と人材不足に直面する企業にとって、新しく加わったメンバーをいかに組織に定着させ、早期に戦力化するかが経営課題となっています。本記事では、オンボーディングの基本概念から90日間の具体的な実践プログラム、Google・メルカリなど先進企業の成功事例、そしてすぐに使えるチェックリストまで、新入社員の定着と成長を支援する実践的な手法を体系的に解説します。

オンボーディングとは?

オンボーディングとは、企業に新しく加わったメンバーが円滑に業務を開始し、組織に馴染めるようにサポートするプロセスです。

この概念は「船や飛行機に乗っている」という意味の「on-board」から派生しました。この概念はアメリカで発展したとされており、「Welcome on board!」という言葉が語源となっています。

会社という「船」に乗り込んでくる新しい仲間たちを歓迎して受け入れ、馴染ませていく行動が「オンボーディング施策」です。

オンボーディングは単なる業務研修にとどまりません。

新入社員が組織の文化や価値観を理解したり、同僚と良好な関係を構築したりしながら企業の一員となっていくための大事なプロセスなのです。

なぜ今オンボーディングが注目されているのか

オンボーディングが注目されるきっかけとなったのは昨今の人手不足です。

少子高齢化の影響により、多くの企業が人材不足に悩んでいます。

業界を問わず、優秀な人材の確保・定着は企業の重要な経営課題と言えるでしょう。

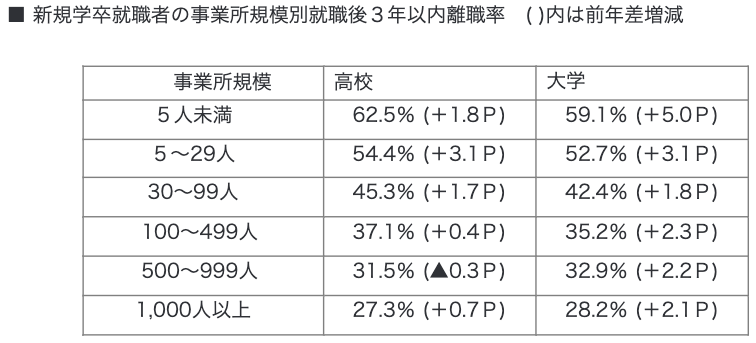

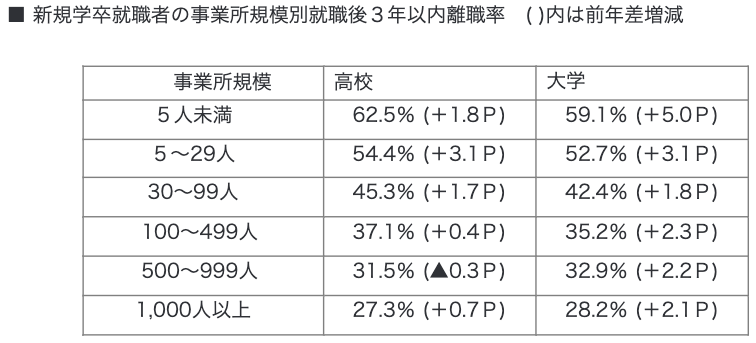

また厚生労働省の調査によると、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%と高い数値になっています。

小規模な会社だとさらに離職率は高くなり、30人以下の会社では2人に1人が離職することがわかります。

引用:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

企業の採用力がいくら高くても、組織に馴染ませる力が弱いと人がどんどん離職してしまいます。

採用・育成のコストがかさむうえ、現場のメンバーはいつになっても業務が楽にならず徐々に疲弊し、職場全体のポテンシャルが落ちてしまいます。

そのため貴重な人材を定着させ、できるだけ早期に戦力となってもらうための支援として「オンボーディング」の重要性が高まっているのです。

オンボーディングと新人研修の違いは?

オンボーディングと新人研修はどちらも新入社員の育成に関する取り組みでありながら、その「目的」「期間」「アプローチ」「担当部署」に大きな違いがあります。

オンボーディング新人研修目的・組織への適応と定着支援

・企業文化の理解促進

・人間関係の構築・業務スキルの習得

・ビジネスマナーの習得

・基本的な業務知識の習得期間入社前から入社後3ヶ月〜1年程度(状況に応じて柔軟に調整)入社直後の数日~数週間(決められた期間で完結)アプローチ・個別化されたプログラム・段階的な成長支援

・双方向のコミュニケーション

・メンター制度の活用 ・統一された研修内容

・集合研修形式

・一方向の知識伝達

・テスト等での習熟度確認担当部署人事部門・配属部門の上司・メンターなど(組織全体で支援)外部研修機関

このように、新人研修はスキル習得という限定的な目的に焦点を当てた取り組みであるのに対し、オンボーディングは新入社員の「組織への定着」と「長期的な成長」を支援する幅広い支援策を指します。

オンボーディングとOJTの違いとは?

オンボーディングとOJT(On the Job Training)はどちらも新入社員の育成に欠かせない手法ですが、この2つは異なる概念です。

OJTは、実際の業務に必要なスキルを先輩社員から学ぶことで身につけることに重点を置いています。

例えば経理部門に配属された新入社員の場合、伝票処理や会計ソフトの操作方法といった具体的な業務スキルをOJTで習得することが中心となります。

一方オンボーディングでは、実務研修に加えて経理部門の役割や他配置との連携方法、社内のコミュニケーションルールなどより広い視野での適応支援が行われます。

オンボーディングOJT主な目的

・組織への適応支援

・部門役割の理解

・社内ネットワークの構築 ・具体的な業務スキルの習得

・実務能力の向上

・業務手順の理解具体例

(経理部門の場合)・部門の役割理解

・他部署との連携方法

・社内コミュニケーションルール

・伝票処理の方法

・会計ソフトの操作

・経理実務の習得

入社前から入社直後はオンボーディングに力を入れ、社内のネットワークの構築をサポートするなど組織に馴染んでもらうことを最優先します。

並行してOJTで実務スキルを習得してもらうことで、新入社員のポテンシャルを速やかに引き出せます。

新卒・中途採用別オンボーディング成功のコツ

オンボーディングは新卒・中途採用のどちらにも必要ですが注意すべき点が異なります。

新卒社員のオンボーディングでは社会人としての基礎作りから始める必要があります。

ビジネスマナーや社会人としての心構えといった基本的なことから、業務知識の習得へと徐々に進めていきます。

特に重要なのは失敗を恐れない環境づくりです。新卒社員は経験が浅いため細かいミスを恐れる傾向があります。

そのため安心して挑戦できる雰囲気を作ることが重要となります。

一方で中途社員のオンボーディングでは、これまでの経験を踏まえながら新しい環境への適応を支援することがポイントとなります。

そのため会社の理念や価値観を丁寧に説明しつつ、前職での経験を活かせる部分と、改めて学ぶ必要がある部分を区別して伝えることが効果的です。

また両者に共通する要素として「上司の育成」が欠かせません。

新入社員をうまく会社に馴染ませるには、組織の受け入れ体制や管理職研修の充実化も求められます。

新卒が辞める原因と定着の秘訣

新卒社員の早期離職問題は多くの企業が直面する重要な課題となっています。

離職の主な原因として挙げられるのが「リアリティショック」と呼ばれる現象です。

これは、入社前に抱いていた理想と現実とのギャップに直面し衝撃を受けることを指します。

例えば華やかな業界の雰囲気に憧れて入社したものの、実際の業務は地道な作業の積み重ねであり、入社前のイメージと大きな乖離があるケースです。

「こんなはずじゃなかった」と社員は戸惑いを感じ、モチベーションが落ちたり、最悪の場合は離職に繋がったりします。

このような課題に対してはまず、業務の実態を採用段階から具体的に説明し、入社後に求められる役割や成長の道筋を丁寧に伝えることでギャップを最小限に抑えることが重要となります。

【 入社前のオンボーディング例】

・具体的な業務内容や1日の流れを詳細に説明

・入社後の研修スケジュールの事前共有

・配属予定部署の役割や業務範囲の説明

・実際の職場環境の写真や動画の共有

【コミュニケーション機会の創出】

・配属先の上司との事前面談

・将来の同僚とのオンライン懇親会

・同期入社予定者との交流機会の提供

・先輩社員による体験談セッション

これらの施策を通じて入社前から企業への理解を深め、現実的な期待値を形成することで入社後のリアリティショックを軽減することが大切です。

その上で、入社後は社内のネットワークに積極的に繋げて新入社員を孤立させないような体制を作りましょう。

中途採用者こそオンボーディングが必要な理由

中途採用者は豊富な実務経験を持つためオンボーディングの必要性が見過ごされがちです。

しかしむしろ中途採用者こそ戦略的なオンボーディングが重要となります。

その理由は主に2つの観点から説明できます。

1つ目は、前職での経験が新しい環境への適応を妨げる可能性があることです。

優秀な人材であればあるほど、これまでの成功体験や仕事の進め方に確固たる自信を持っており、新しい環境での方法論を受け入れることに抵抗を感じやすいものです。

そのため以前の会社での習慣を「脱色(アンラーニング)」した上で、自社の文化や方法論を丁寧に浸透させていく必要があります。

この点において、中途採用者のオンボーディングは新卒以上に慎重なアプローチが求められます。

2つ目は、社内の暗黙知や人間関係のネットワーク構築に関する課題です。

中途採用者は即戦力として期待される一方で、社内特有の業務の進め方や人間関係の機微についてゼロからの学習を強いられます。

さらに既存社員にとって中途採用者は潜在的なライバルと見なされやすく、「まずはお手並み拝見」という心理が働きがちです。

また上司も「社会人経験があるから教育は不要」と考えがちで、これらの要因が重なり中途採用者を孤立させてしまう危険性があります。

このような課題に対してはまず、中途採用者を「新しい仲間」として受け入れる組織全体の意識の醸成が不可欠です。

その上で、1on1面談や定期的なフィードバックを通じてきめ細やかなサポートを提供することで中途採用者の早期戦力化と定着を実現できます。

オンボーディングで実現する5つのメリット

オンボーディングで実現する1つ目のメリットとして「組織への早期適応」がまず挙げられます。

計画的なオンボーディングにより、新しい環境や文化への理解が深まり、スムーズな業務開始が可能となります。

特に、社内特有の意思決定プロセスや報告ルールなどを体系的に学ぶことで不要な混乱を防げます。

第2のメリットは生産性の向上です。

必要な情報やリソースを計画的に提供することで業務の立ち上がりが早くなります。

特に、社内システムの使用方法や業務フローの理解を効率的に進められます。

第3のメリットは人間関係の構築促進です。

オンボーディングプログラムを通じてキーパーソンとの出会いの機会を意図的に設けることで、必要な人的ネットワークを早期に構築することが可能となります。

第4にモチベーションの維持・向上があります。

組織の価値観や目指す方向性を明確に理解することで自身の役割や期待値が明確になり、高いモチベーションを維持できます。

第5のメリットは定着率の向上です。

適切なオンボーディングにより組織への帰属意識が高まり、長期的なキャリア形成のビジョンを描けます。

オンボーディングのフレームワーク

Klein and Heuserによる「Inform-Welcome-Guide(IWG)」のフレームワークは、新入社員のオンボーディングプロセスを効果的に行うための重要な指針となります。

このフレームワークは以下の3つの主要な要素で構成されています。

1.Inform(情報提供)

新入社員に必要な情報を「コミュニケーション」「リソースの提供」「トレーニングプログラム」という3つの側面から提供します。

業務マニュアルや会社の部門についての詳細情報を提供し、必要なツールやサポートを新入社員が利用できるようにします。

さらにビジネススキルや専門知識の習得支援を行い、業務に必要なスキルを身につけるための研修プログラムを用意します。

2.Welcome(受け入れ)

組織の一員として新入社員をあたたかく迎え入れることに焦点を当てます。

例えば入社日にウェルカムボードを置いたり、組織全体で新入社員の存在を認識し、関係を構築するための社内イベント(新人歓迎会など)を企画したりします。

また上司や人事部門による感情的なサポート体制を整え、新入社員が安心して業務に取り組める環境を作ります。

3.Guide(導き)

経験豊富な社員がメンターとなり、業務や社内文化についてのアドバイスを提供します。

また新入社員と共にキャリア目標を設定し、その達成に向けた計画を策定します。

さらに定期的な目標設定と振り返りの機会を設け、新入社員が成長し続けられるようきめ細かなフィードバックを行います。

このフレームワークの特徴は、情報提供・人間関係構築・継続的支援などのオンボーディングに必要な要素を包括的にカバーしている点です。

組織の状況に応じて各要素をカスタマイズすることでより効果的なプログラムを設計できます。

成功するオンボーディングの導入ステップ

もし出社した日にみんなが忙しくしており、「今日は教える暇がないから資料でも見てて」と言われて1人でポツンと座っていたら、「歓迎されていないのかな」とその人は不安に思うかもしれません。

そのような日が数日続けば入社したことを後悔し始めることでしょう。

そうならないためにも入社前から準備段階を始めることが重要です。

【現場で使える】オンボーディング期間の設計ガイド

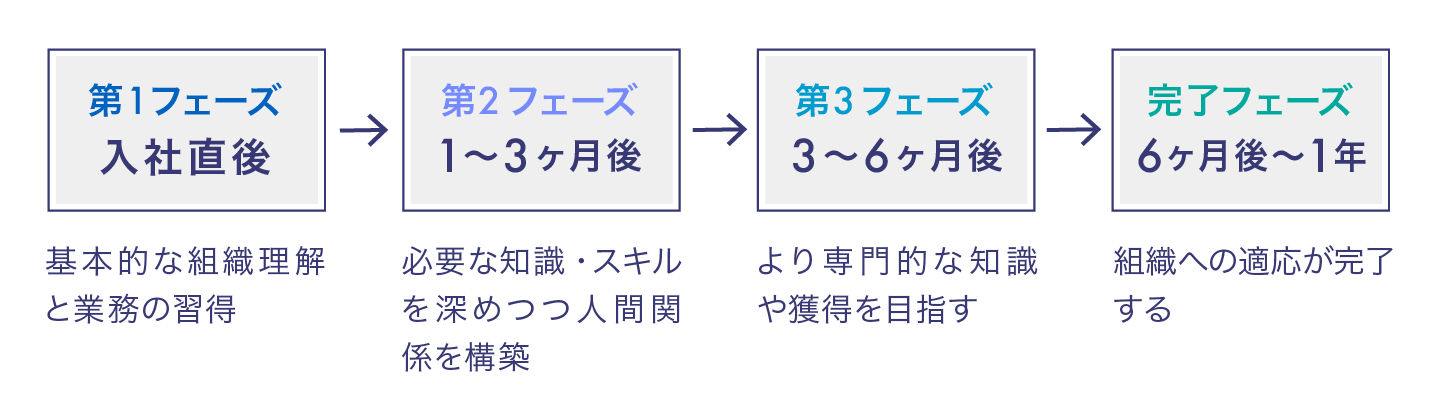

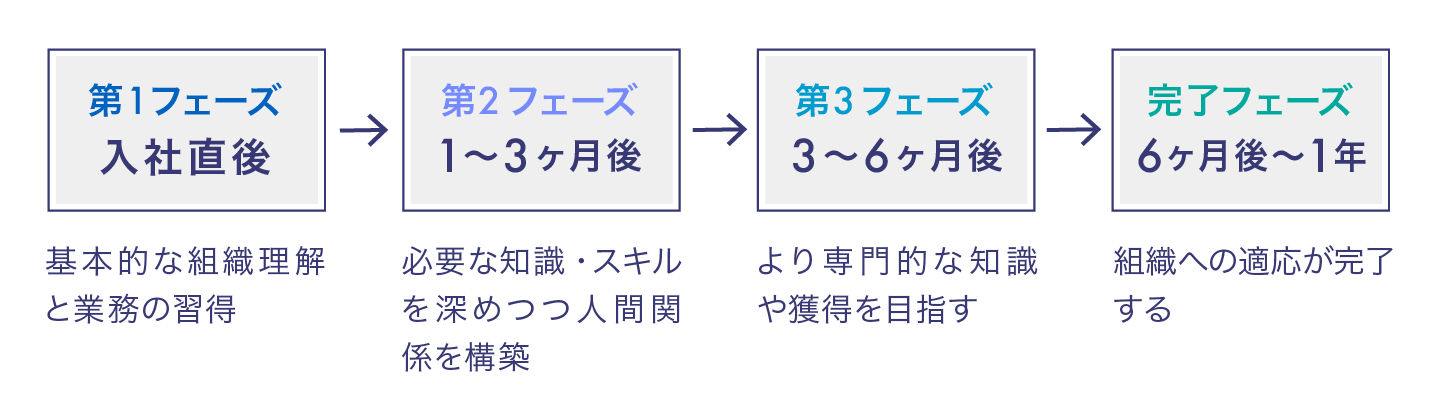

一般的なオンボーディング期間は数ヶ月から1年程度が目安となりますが、業界特性や職種によって適切な期間は異なります。

例えば製造業などの技術職では専門知識の習得に時間を要するため、より長期的な設計が必要となります。

一方で営業職では、比較的早期の独り立ちが求められることもあります。

フェーズ別の具体的な設計例を紹介します。

【入社前期間(内定~入社日)】

この時期には入社後の不安を軽減し、期待感を高めることを目的とした施策を実施します。

具体的には、入社後のスケジュール共有・必要な手続きの案内・配属先情報の提供などを行います。

特に中途採用の場合、前職との業務の進め方の違いなどについても事前に情報提供することが効果的です。

【第1フェーズ(1週間~1ヶ月)】

この時期は、基礎的な組織理解と業務に必要な基本知識の習得にあてます。

実施すべき項目として、組織構造の説明・社内システムの利用方法・コンプライアンス研修・基本的な業務フローの理解などが含まれます。

特に重要なのは、毎日もしくは週単位での振り返りを設定し、疑問点や不安要素を早期に解消することです。

【第2フェーズ(1~3ヶ月)】

業務の本格的な習得フェーズとなります。

この時期には、実務経験を積みながら必要なスキルや知識を段階的に深めていきます。

週次での目標設定と振り返り、月次での成長確認面談を実施し、習熟度に応じて担当業務の範囲を広げていきます。

また部門を越えた人間関係の構築も意識的に促進します。

【第3フェーズ(3~6ヶ月)】

基本的な業務の習得を終え、より専門的な知識やスキルの獲得を目指す時期です。

この段階では独自の工夫や改善提案も期待されます。

月次での目標管理を継続しつつ、四半期での成長度合いを確認します。

必要に応じ、部門横断的なプロジェクトへの参画機会も提供します。

【完了フェーズ(6ヶ月~1年)】

オンボーディングの総仕上げとして、期待される役割を十分に果たせているか、組織への適応が完了しているかを評価します。

この時期には、次のステップに向けたキャリア面談も実施して中長期的な成長イメージを共有します。

このように段階的かつ計画的なオンボーディング期間の設計により、新入社員の成長と組織への適応を効果的に支援することが可能となります。

現場の負担を考慮し、既存の教育プログラムやツールを最大限活用することも重要です。

90日間オンボーディング計画テンプレート

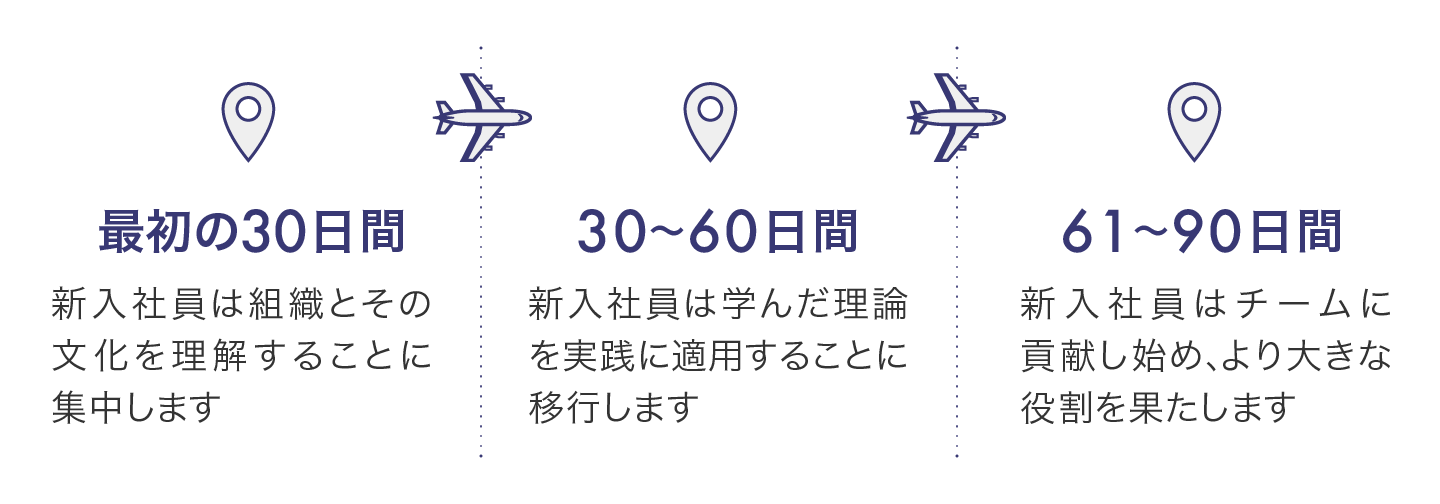

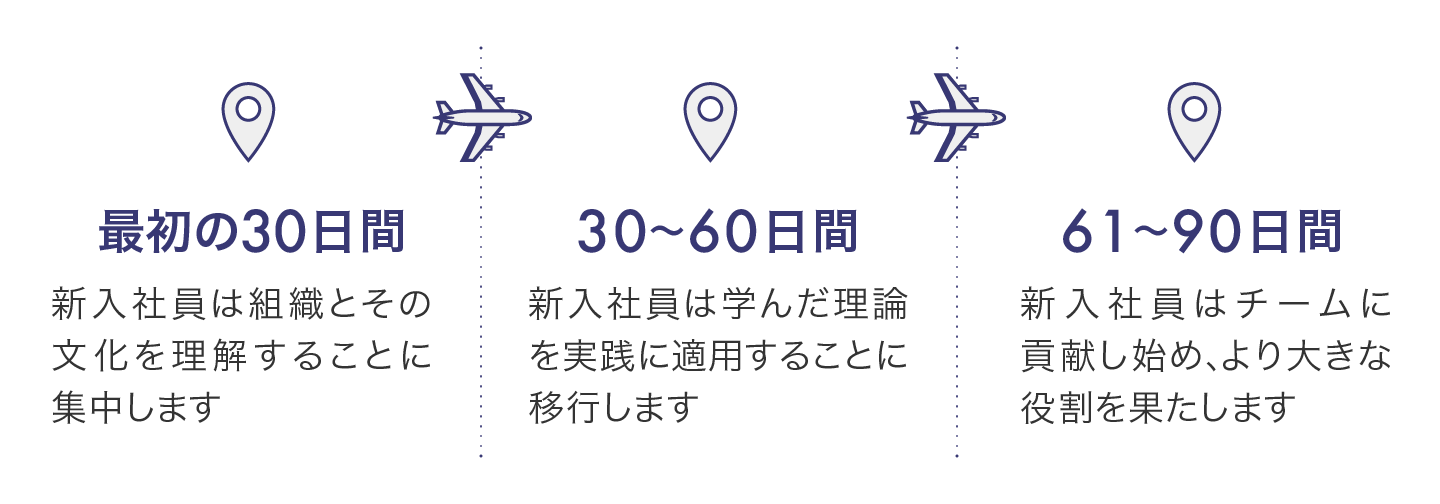

オンボーディングでよく使われる90日間のテンプレートをご紹介します。

入社後90日間は、新入社員が組織に適応し成長するための重要な期間です。

この期間を30日ごとの3段階に分けて計画的に進めることで新入社員の円滑な立ち上がりを支援できます。

下記は、一般的な30・60・90日のオンボーディング計画です。

入社後の30日間は「組織理解」の期間として位置づけます。

この時期は、会社の文化や価値観の理解・基本的な業務プロセスの習得・チームメンバーとの関係構築に焦点を当てます。

具体的には、必要な研修の完了・社内システムの使用方法の習得・チームメンバーとの1対1ミーティングなどを実施します。

31日目から60日目は学んだ知識を実践に移す期間です。

チームプロジェクトへの参加や小規模なタスクの担当を通じ、自身の役割と責任への理解を深めていきます。

この段階では、ミスを恐れず積極的にメンターやチームメンバーからフィードバックを求めることが重要です。

61日目から90日目は、習得したスキルを発揮してキャリアを開発していきます。

より大きな責任を担う段階となります。

独立して業務を実行する能力を示すとともに、長期的な目標と成長計画を立てることで、組織の中での自身の将来像を描きます。

このように段階的な目標設定と実践を通じて新入社員は、組織への適応とパフォーマンスの向上を実現できます。

ただしこの計画は一律のものではなく、個人の役割や担当業務に応じて柔軟にカスタマイズすることが成功のカギとなります。

注目企業に学ぶ、オンボーディングの実践プログラム事例

ビジネスのグローバル化やリモートワークの浸透により、効果的な人材育成の重要性が考慮されています。

なかでも組織への適応を支援する「オンボーディング」は、優秀な人材の確保に大きな影響を与えています。

今回は、独自の工夫で成果を上げている企業の実践事例を紹介します。

Googleのオンボーディングプロセスは、新入社員が自信を持って業務に取り組めるよう支援し、企業文化への適応を促進するために設計されています。

そのために自社のツールも効率的に活用しています。

まずGoogleドライブなど共有クラウドストレージを活用することで新人研修の資料を一元管理し、関係者全員がアクセスできる環境を整備します。

研修担当者はモバイルやPCなど様々な端末から資料の更新が可能で、チーム内部で即座に内容の確認やコメントの追加ができます。

常に最新版がアップデートされる仕組みにより、統一された情報を新入社員全員に確実に提供できます。

また新入社員歓迎イベントや面談スケジュールなどをGoogleカレンダーを活用して計画・管理することで、新入社員がスムーズに職場環境に溶け込むよう支援しています。

世界中に従業員がいるため、YouTubeライブやGoogle Meetを使って新しいスタッフにライブトレーニングをするなど、自社のツールを効率的に使ってオンボーディングを行っているのが特徴です。

参考:Google「新しいチームメンバーのオンボーディングを行うためのヒント」

メルカリ

メルカリは新入社員のオンボーディングに非常に力を入れています。

役割に関係なく最初の3ヶ月間をオンボーディング期間とし、「新しいメンバーがメルカリのカルチャーを自らの言葉で伝えられ、バリュー・パフォーマンスが最大限発揮できる状態にする」ことを目指します。

入社初日からオンボーディング担当者をはじめ、メンターやマネジャーとチームメンバーが積極的にサポートしています。

具体的には対面での歓迎会やミッション・バリュー・カルチャーの説明、オフィスツアーなどを通し、新入社員を仲間として受け入れて組織に定着させるプロセスが構築されています。

同社は新型コロナウィルスの影響を受け、新入生オンボーディングをオンラインに切り替えていましたが、2023年からはオフィスでの入社オリエンテーションを復活させました。

その理由として「対面でのコミュニケーションやチームビルディングが、リモートと比較してより一体感を得られるという意見が多く寄せられたこと」をあげています。

参考:メルカリ「メルカリの入社オンボーディング:メンバーのニーズを受け、オフィス開催回帰へ」

GMOペパボ

GMOペパボは、2018年の4月から「中途入社した人の成長を支援する」という目的でオンボーディングプログラムを開始しました。

中途入社した人はまず、チャットツールの社内チャンネル「カクテルチャンネル」に入ります。

自己紹介にコメントがついたり、ご飯に誘われたりすることで「歓迎モード」が醸成されます。

なお同社には、新しく入社したエンジニアが既存のパートナーと気軽にランチに行ける「ランチワゴン」と言う仕組みがあります。

仕事でわからないことはそのチャンネルで何でも質問可能で、メンターによる定期的な1on1ミーティングも行うなど包括的なサポートを実施しています。

このプログラムの導入により、元来問題となっていた「エンジニアが孤独を感じてしまう状況」が解消され、結果的に中途入社の社員のパフォーマンスが上がったそうです。

参考:HR NOTE「GMOペパボが実践するオンボーディング|3つの組織課題とその解決策を聞いてみた」

DeNA

DeNAは2022年1月から、中途入社者向けのオンボーディングプログラム「DOP(DeNA Onboarding Program)」を実施しています。

多彩なバックグラウンドを持って入社した中途社員を対象に、約4ヶ月間にわたって13回のプログラムを提供しています。

プログラムの内容は大きく分けて3つです。

1つ目は「オリエンテーション」で、各種制度や福利厚生といったベーシックな説明を行います。

2つ目は「セッション」で、特定のテーマについて社内の有識者やベテラン社員と相互にディスカッションする場を設けます。

3つ目は「ワークショップ」で、オンライン・オフライン問わず活発に意見を交わす機会を設けています。

これら3つを通してMVVを浸透させています。

参考:フルスイング「DeNAの中途入社者がフルスイングするための“ホームベース”に。「オンボーディング」プログラム始動中」

サイボウズ

サイボウズは「チームワークを発揮するために必要な要素を理解し、期待通りにチームに貢献できる」ことを目指し、新卒・キャリア採用それぞれに適したオンボーディングプログラムを実施しています。

新卒向けは1年間のプログラムで、入社後3週間の研修では「個人の自立」と「チームワーク」を軸に社会人としての基礎を学びます。

その後、配属部門での研修と1年目までの定期的なフォローアップ研修が行われます。

キャリア採用向けは6ヶ月間のプログラムを実施します。

初日のオリエンテーションから始まり、1ヶ月目のベーシック研修・2ヶ月目のもやもや共有ワーク・3-6ヶ月目のアドバンス研修と段階的に進みます。

前職との文化やコミュニケーションの違いに慣れる時間を十分に設けています。

両プログラムとも、必要な情報はすべてkintoneアプリに集約され、定期的なサーベイや人事との面談機会が設けられています。

またオンボーディング期間終了後も、サイボウズアカデミアやSelf-Learning Programなどの学習支援制度を通じて継続的なスキルアップをサポートしています。

参考:サイボウズ「オンボーディングと学習制度」

日本オラクル

日本オラクルのオンボーディングの中核となるのは「Oracle Fusion Cloud HCM」というシステムです。

このシステムは人事データの管理だけでなく、目標管理やコミュニケーションツールとしても活用されています。

特に注力しているのが「ビジョン」「戦略」「ゴール」の共有です。

マネジャーは新入社員に対して試用期間中に面談しゴールを設定します。

その後は、目標の達成状況に応じてフィードバックを適宜行います。

それにより、社員が目標を見失うことなく業務に取り組める環境を整えているのです。

各部門で独自の取り組みも推進していますが、それが部門間の分断を生まないよう全社共通のコアバリューの共有にも注力しています。

部門や国を超えた従業員リソースグループの活動、価値観の共有や相談できる関係づくりを推進しています。

変化に合わせて柔軟にアップデートを行っていく姿勢が、同社の人材育成の基盤となっているのです。

参考:TCG REVIEW「独自のオンボーディングで従業員エンゲージメント向上:日本オラクル」

DACホールディングス

DACグループは「世界に役立つ“人”づくり」を掲げ、独自のオンボーディングと人材育成プログラムを展開しています。

同社の特徴は、知識やスキルの習得だけでなく、様々な体験を通じた人間教育にも重点を置いている点です。

年間を通じた研修体系は、春季(5〜7月)と秋季(9〜11月)の2期に分かれており、ほぼ全社員が参加します。

各カリキュラムは年代別・役職別・部署別に細かく設計され、それぞれの専門性を高める内容となっています。

特筆すべきは、これらの研修の講師や運営を役員や現場責任者が直接担当している点です。

同社が特に力を入れているのが「体験型研修」です。

富士登山・ハーフマラソン・看護・農業といった多様な経験を通じて柔軟な発想力とアイディアを育むことを目指しています。

新入社員向けには、企業文化「DACism」の共有や同期との絆づくりに重点を置いた研修が用意されています。

「ゴルフ研修」なども取り入れ、ビジネスパーソンとしての幅広いスキル習得をサポートしています。

実務スキルの向上と人間的な成長の両面からアプローチすることで世界に貢献できる人材の育成を目指しています。

参考:DACホールディングス「社員研修制度」

すぐに使えるオンボーディングのテンプレート

すぐに使えるオンボーディングのテンプレートは、組織的なオンボーディングを実現するために非常に効果的です。以下に、いくつかのリソースやテンプレートの概要を示します。

1. Smartsheet

無料のオンボーディングチェックリストを提供しています。

ExcelやWordで使用でき、カスタマイズ可能です。誰がどのような活動を担当するのかを各段階で計画できます。

スプレッドシート形式で担当者やタスクを明確にし、包括的なオンボーディング計画を作成可能です。

参考:Smartsheet「無料のオンボーディング チェックリストとテンプレート」

2. Asana

Asanaのオンボーディングチェックリスト用テンプレートは、新入社員が新しい職場で仕事を始めるために必要な事柄をまとめています。

必要な情報が1か所に集約された効果的なテンプレートで、情報を即座に確認できるのが特徴です。

参考:Asana「新入社員オンボーディング向け究極のテンプレート [2024]」

3. SlideTeam

オンボーディングプログラムのプレゼンテーションテンプレートです。

従業員オンボーディングプログラムの3つの段階(事前オリエンテーション・職場オリエンテーション・職務固有のオリエンテーション)について説明しています。

編集可能なスライドで、必要な項目をカバーするためのフレームワークとして使用できます。

参考:SlideTeam「サンプルと例付きのオンボーディング プログラム テンプレートのトップ 5」

新入社員オンボーディングチェックリスト

人事部門と現場マネジャーが確認すべき基本的な項目をピックアップしたチェックリストを新入社員を迎えるタイミングで作成することで、重要な手続きや準備の漏れを防ぎ、新入社員が安心してスタートできる環境を整えられます。

下記は、新入社員向けのオンボーディングのチェックリストの一例です。

▼ 入社前の準備

□ 必要書類の事前確認と準備

□ ワークスペースの環境整備

□ 必要な機器・備品の手配

□ 初日のスケジュール作成

□ チームメンバーへの事前共有

□ PCやメールアカウントの設定

□ 社員証・入館カードの発行手続き

□ メンター・指導担当者の選定

▼ 入社初日の対応

□ 笑顔での出迎えと歓迎

□ オフィスツアーの実施

□ チームメンバーへの紹介

□ 各種書類の受け取りと確認

□ システムアカウントの利用確認

□ 緊急連絡先の確認

□ 勤怠管理方法の説明

□ 初日の振り返り面談

▼ 入社1週間の対応

□ 基本的な業務ルールの説明

□ 社内システムの使用方法確認

□ コミュニケーションツールの設定

□ 安全衛生に関する説明

□ 福利厚生制度の説明

□ メンターとの定期面談設定

□ 業務上の質問対応

□ 1週間の振り返りミーティング

▼ 入社1ヶ月の対応

□ 業務目標の設定

□ 評価制度の説明

□ 研修進捗の確認

□ 必要な資格・認証の確認

□ 社内人脈形成状況の確認

□ 不安や課題のヒアリング

□ 追加サポートの必要性確認

□ 1ヶ月の振り返り面談

▼ 入社3ヶ月の対応

□ 業務習熟度の評価

□ キャリア開発計画の作成

□ 目標達成状況の確認

□ チーム内での関係性確認

□ 追加研修の必要性検討

□ フィードバック面談の実施

□ 今後の成長プラン策定

□ 組織適応状況の評価

▼ 継続的なフォロー

□ 定期的な1on1面談の実施

□ チーム内でのサポート体制確認

□ キャリア開発機会の提供

□ モチベーション維持の支援

□ メンターからの定期報告確認

□ 追加研修ニーズの把握

□ 成長目標の見直しと調整

□ 職場環境改善の提案受付

このチェックリストは、各企業の文化や業態、さらには個人の新入社員の特性に合わせて項目の追加や調整を行うことをお勧めします。

マネジャー向けオンボーディングチェックリスト

新入社員を迎え入れるマネジャーの役割は、組織への円滑な適応を支援する重要な責務となっています。

効果的なオンボーディングを実現するためのチェックリストは以下の通りです。

下記は、マネジャー向けオンボーディングチェックリストの作成例です。

▼ 入社前の準備

□ 必要書類の事前確認と準備

□ ワークスペースの環境整備

□ 必要な機器・備品の手配

□ 初日のスケジュール作成

□ チームメンバーへの事前共有

▼ 入社初日の対応

□ 笑顔での出迎えと歓迎

□ オフィスツアーの実施

□ チームメンバーへの紹介

□ 企業文化と価値観の説明

□ メンターまたは担当者の割り当て

□ 期待される役割の明確化

▼ 最初の30日間

□ 週1回の1対1ミーティング設定

□ 基本的な業務内容の説明

□ 小規模プロジェクトの割り当て

□ 社内システムの使用方法サポート

□ 継続的なフィードバック提供

□ チーム内での関係構築支援

▼ 31-60日目の取り組み

□ より実践的な業務の割り当て

□ プロジェクト参加機会の提供

□ スキル習得状況の確認

□ 課題や不安点のヒアリング

□ 必要なトレーニングの実施

▼ 61-90日目の展開

□ 独立した業務への移行促進

□ パフォーマンス指標の確認

□ 建設的なフィードバック提供

□ 長期的な目標設定の支援

□ 成長計画についての議論

□ チーム内での役割の拡大

▼ 継続的なフォロー

□ 定期的な1対1面談の実施

□ チーム内でのサポート体制確認

□ キャリア開発機会の提供

□ モチベーション維持の支援

オンボーディングを成功させるにはマネジャークラスの理解と適切なサポートが欠かせません。

特に最初の3ヶ月間はこまめなフォローが必要です。

ITオンボーディングチェックリスト

ここでは、ITオンボーディングを円滑に進めるためのチェックリストをご紹介します。

ITのオンボーディングについては、入社前の準備から継続的なフォローアップまで段階的に実施していくことが大切です。

▼ ハードウェアとアクセス環境の準備

□ PCなどの必要機器のセットアップ

□ 社内システムへのアクセス権限の付与

□ 社員IDとパスワードの発行と管理

□ プリンターなど周辺機器の設定

▼ ソフトウェアとツールの設定

□ 業務に必要なソフトウェアのインストール

□ 社内コミュニケーションツールのセットアップ

□ クラウドサービスのアカウント作成

□ 各種アプリケーションの初期設定

▼ セキュリティ対策

□ セキュリティポリシーの説明と同意取得

□ セキュリティソフトのインストール

□ データ暗号化の設定

□ 情報セキュリティ研修の実施

▼ コミュニケーション環境の整備

□ 社内メールアカウントの設定

□ ビデオ会議ツールの使用方法説明

□ 社内SNSへの招待と利用ガイダンス

□ 社内連絡網への登録

▼ トレーニングと教育

□ 社内システムの基本操作説明

□ ITヘルプデスクの利用方法案内

□ eラーニングの受講設定

□ 必要なマニュアル類の提供

▼ フォローアップ

□ システムアップデートの定期確認

□ ITスキルの習得状況の確認

□ 追加トレーニングニーズの把握

□ 利用状況のモニタリング

このチェックリストを活用することで新入社員のITオンボーディングをもれなく進められます。

また組織の規模や特性に応じて項目の追加・カスタマイズをお勧めします。

人事担当者必見:効果的な資料作成のコツと注意点

オンボーディング資料作成の最も重要な出発点は目的と目標の明確化です。

新入社員が円滑に組織に馴染み、早期に戦力となることを目指し、3ヶ月ごとの具体的な達成目標を設定していきます。

資料の構成では「情報の整理」と「構造化」が鍵となります。

入社初日に必要な基本情報から1年後までのスケジュールを段階的に整理し、新入社員が自身の進捗を確認できるチェックリストを添付することが効果的です。

【オンボーディング資料に含めるべき基本情報】

1. 会社概要

2. 入社手続き

3. 業務内容

4. トレーニングとサポート

5. 社内リソース(社内ツールの使い方: コミュニケーションツールや業務管理ツールの利用方法)

6. 福利厚生と社内文化

7. フィードバックと評価

これらの情報を含めることで新入社員は会社に対する理解を深め、早期に業務に適応できるようになります。

また資料は視覚的にわかりやすく構成し、必要な情報が簡単に見つけられるようにすることも重要です。

定期的なフィードバックを通じて資料内容を適宜アップデートしていくことでより効果的なオンボーディング支援が実現できます。

オンボーディング関連の研修

オンボーディング研修プログラムは、新入社員や中途社員が組織に円滑に溶け込み、早期に活躍できるようにするための重要な取り組みとして注目を集めています。

近年は特にダイバーシティの進展や人材不足を背景に、より体系的なプログラムの必要性が高まっています。

基本的な研修内容としては、会社概要や事業内容の説明・社内システムの使い方講習・自社理解研修・業務スキル研修などが挙げられます。

これらの研修は、入社前の不安解消や入社意欲の向上にも効果的です。

株式会社インソースの中途社員向け導入研修では、「職場に慣れる」「人間関係を構築する」「自分の強みを活かして成果を出す」という3つのステップを提示しています。

また上司との対話ポイントとして、自身の強み・経験・こだわり・キャリアの方向性・役割期待・人間関係構築の留意点などを設定しています。

特に注目すべきは、中途社員を即戦力として扱うのではなく、新卒同様に「育てていく」という企業側の意識の変化です。

このアプローチにより、中途社員の早期戦力化と定着率の向上を同時に実現できると期待されています。

このような体系的なオンボーディング研修は、新入社員・中途社員を問わず組織の一員としての定着を支援する重要な役割を果たしているのです。

参考:インソース「オンボーディング関連研修」

おすすめのオンボーディング支援ツール

近年、オンボーディングの効率化と質の向上を実現するため、様々なデジタルツールが注目を集めています。

これらは大きく3つのカテゴリーに分類できます。

それぞれのカテゴリーと代表的なツールをご紹介します。

1. 総合的なオンボーディング管理ツール

従業員オンボーディングプロセス全体をデジタル化したツールはリモートワーカーの多い職場でも活用できます。

おすすめツール:「Onn」

組織内に散らばっている入社者情報や面談メモ、コミュニケーションメモなどを一元管理し、チーム内で共有できます。

個にフォーカスしたオンボーディングに関するアンケートを自動配信できます。

現場での悩み・モヤモヤを早期にキャッチできます。

参考:Onn「リモートワーク時代の入社体験を再構築する従業員オンボーディング支援SaaS「Onn(オン)」」

2. 書類管理特化型ツール

新入社員の悩みの1つに挙げられるのが「どこに情報があるのかわからない」ということです。

書類管理特化型ツールは、福利厚生関連書類の電子管理やOCR機能による書類のデジタル化など管理業務の効率化に特化しています。

おすすめツール:「Stock(ストック)」

ストックは名前の通り、社内の情報を簡単に管理できるツールです。

書類管理はチャットツールやドライブを使っている会社も多いと思いますが、「どこに行ったかわからない」という問題がよく聞かれます。

「ストック」はテキストや画像などあらゆる情報を一元管理でき、スマホ・タブレットからでも簡単に保管できます。

「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能で、社内のタスクも手軽に管理できるのが特徴です。

参考:Stock「Stock(ストック)|チームの情報を、最も簡単に管理できるツール」

3. コミュニケーション・文化醸成ツール

社内にネットワークが構築できていない新入社員は人知れず悩みを抱えがちです。

そのためコミュニケーションをマメに取り、孤立していないかや何か困りごとはないかをヒアリングする必要があります。

おすすめツール:「KAKEAI(カケアイ)」

KAKEAIは1on1をスムーズに行うための支援ツールです。

1on1はどうしても業務の話になりやすく、部下は受け身になりがちという問題点があります。

KAKEAIのツールは、「業務の進捗や進め方」「人間関係」「心身の状態」「 今後のキャリア」「スキルや力の向上」「プライベート」「 会社や部署の方針」などのテーマを部下が事前に設定し、さらに「一緒に考えてほしい」「話を聞いてほしい」といった上司にしてほしいアクションも設定できます。

1on1希望時間表示機能などスムーズに日時を設定する機能もあり、日常的に1on1を取り入れたいという企業にピッタリです。

参考:KAKEAI「1on1支援ツール Kakeai (カケアイ) | Kakeai(カケアイ)は、本音を引き出し、1on1の属人化を防いで、組織に定着させるクラウドツールです。」

オンボーディングに関する学術研究の最新動向

オンボーディングプロセスは、企業の成長と新入社員の成功に不可欠な要素です。

「従業員オンボーディングソフトウェアの世界市場レポート 2024年」によると、今後は以下のようなトレンドが現れると予測されています。

1. AIとテクノロジーの活用

AIやVRなどの最新技術を活用したパーソナライズされたオンボーディングアプローチが注目されています。

個々の新入社員のニーズやスキルに基づいてカスタマイズされたオンボーディングプランをAIで作成し、学習進捗をリアルタイムでモニタリングすることで、より効果的なスキル習得を支援する研究が進んでいます。

これにより新入社員は、自分の学習スタイルやペースに合わせたトレーニングを受けることが可能になります。

2. 柔軟性と適応性の重視

ハイブリッドワークやリモートワークの普及に伴い、柔軟なオンボーディングプランの構築が重要視されています。

オンデマンドでアクセス可能なトレーニングモジュールや、地理的制約を受けないオンラインツールの活用により、新入社員が自分のペースで学べる環境づくりに関する研究が進められています。

この柔軟性は特に、多様な背景を持つ人材が増える現代において重要です。

3. デジタルスキル向上の継続的支援

急速に進化するテクノロジーに対応するため、オンボーディングプロセスにおけるデジタルスキルの継続的な向上に焦点を当てた研究が増えています。

基本的なデジタルスキルや最新ツールへの適応など、包括的なデジタルスキル育成プログラムの開発が進んでいます。

これにより新入社員は、必要なスキルを業務開始前から身につけ、自信を持って業務に取り組めます。

4. 没入型学習体験の研究

VRを活用したリアルなシナリオ体験など、没入型の学習体験がオンボーディングに与える影響についても研究が進んでいます。

これにより新入社員は、必要なスキルを業務開始前から身につけ、自信を持って業務に取り組めます。

例えばVRオフィスツアーや業務シミュレーションを通じて新入社員は、物理的な職場訪問なしでも会社の雰囲気や業務内容を理解できます。

これらの研究動向は、新入社員の早期適応と生産性向上を目指し、テクノロジーと人間的要素を融合させた効果的なオンボーディング手法の開発に貢献しています。

企業はこれらの最新トレンドを取り入れることでより効果的なオンボーディングプロセスを構築し、新入社員が迅速かつ効果的に組織に貢献できるよう支援することが求められています。

参考:株式会社グローバルインフォメーション「従業員オンボーディングソフトウェア市場| 市場規模 業界シェア 市場分析 成長性 2024年」

オンボーディングの企業調査の分析結果

商工金融は、「中小企業における中途採用者のオンボーディング施策の現状と効果的な施策」について調査結果を発表しています。その中で興味深い点は以下の通りです。

1.某県内の中小企業234社に対する中途採用者へのオンボーディングの具体的内容を質問したところ、 最も多かったのは「OJTを中心とした現場での指導」(34社)でした。

2. 次に多かった回答は「特に何もしていない」(24社)で、多くの企業が具体的な育成方法を定めていないことが分かりました。

3. 「オンボーディング」という言葉の認知度は低く、中小企業の57%が「知らない」と回答しました。

これらの結果から、中小企業のオンボーディング施策はまだ不十分であり改善の余地があることが示唆されています。

特に日本企業の場合、中途採用者に対するオンボーディング施策がほとんど整備されていない現状がうかがえます。

新卒/中途社員への「オンボーディング」実態調査

MS-Japanが2024年3月に実施した「新卒/中途社員へのオンボーディング実態調査」から、現代企業のオンボーディングの実態が明らかになりました。

全体の60.9%の企業がオンボーディングを実施しており、特に1,000人以上の大手企業では86.5%と高い実施率を示しています。

しかしその一方で満足度は45.5%にとどまり、実施内容と従業員ニーズの間にギャップがあることが浮き彫りとなりました。

実施内容を見ると、「入社時の導入研修」が78.5%と最も多く、次いで「上司との定期的な面談」が50.0%、「OJT」が49.5%となっています。

またリモートワークについては、新卒社員の48.1%、中途社員の35.8%が入社後一定期間出社日数を増やす傾向にあり、管理部門職種でその傾向が顕著です。

注目すべきは、新卒社員と中途社員でのオンボーディングの差異です。

新卒社員への取り組みにより力を入れている企業が多い一方で、中途社員へのサポートには課題が残されています。

この結果は特に、中途採用者向けのプログラムの見直しと改善の必要性を示唆しています。

多くの企業がオンボーディングの重要性を認識しながらも、その効果的な実施には依然として課題が残されているという実態が本調査から明らかとなりました。

参考:日本人材ニュース「オンボーディングは60%以上の企業が実施も、満足度は半数以下」

オンボーディングに関連するおすすめ書籍

オンボーディングについて学べるおすすめ書籍を紹介します。

『組織になじませる力――オンボーディングが新卒・中途の離職を防ぐ』

著者:尾形真実哉(2022年)

本書は、新入社員が組織に適応していくプロセスを「オンボーディング」という観点から詳しく解説した実践的な一冊です。

特に注目すべきは、多くの新入社員が直面する「リアリティ・ショック」への対応方法です。

入社前の期待と現実のギャップに悩む社員への具体的なサポート方法が豊富な事例とともに紹介されています。

著者はリアリティ・ショックを複数のタイプに分類し、それぞれの特徴に応じた対応策を提示しています。

また部門マネジャーの役割にも重点を置き、オンボーディング支援がマネジメント能力を測る重要な指標となることを指摘しています。

単なる理論書ではなく、現場で即実践できる具体的な施策が豊富に盛り込まれているため、人材育成に携わる方々にとって貴重な指針となるでしょう。

オンボーディングとは?

オンボーディングとは、企業に新しく加わったメンバーが円滑に業務を開始し、組織に馴染めるようにサポートするプロセスです。

この概念は「船や飛行機に乗っている」という意味の「on-board」から派生しました。この概念はアメリカで発展したとされており、「Welcome on board!」という言葉が語源となっています。

会社という「船」に乗り込んでくる新しい仲間たちを歓迎して受け入れ、馴染ませていく行動が「オンボーディング施策」です。

オンボーディングは単なる業務研修にとどまりません。

新入社員が組織の文化や価値観を理解したり、同僚と良好な関係を構築したりしながら企業の一員となっていくための大事なプロセスなのです。

なぜ今オンボーディングが注目されているのか

オンボーディングが注目されるきっかけとなったのは昨今の人手不足です。

少子高齢化の影響により、多くの企業が人材不足に悩んでいます。

業界を問わず、優秀な人材の確保・定着は企業の重要な経営課題と言えるでしょう。

また厚生労働省の調査によると、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%と高い数値になっています。

小規模な会社だとさらに離職率は高くなり、30人以下の会社では2人に1人が離職することがわかります。

引用:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」

企業の採用力がいくら高くても、組織に馴染ませる力が弱いと人がどんどん離職してしまいます。

採用・育成のコストがかさむうえ、現場のメンバーはいつになっても業務が楽にならず徐々に疲弊し、職場全体のポテンシャルが落ちてしまいます。

そのため貴重な人材を定着させ、できるだけ早期に戦力となってもらうための支援として「オンボーディング」の重要性が高まっているのです。

オンボーディングと新人研修の違いは?

オンボーディングと新人研修はどちらも新入社員の育成に関する取り組みでありながら、その「目的」「期間」「アプローチ」「担当部署」に大きな違いがあります。

オンボーディング新人研修目的・組織への適応と定着支援

・企業文化の理解促進

・人間関係の構築・業務スキルの習得

・ビジネスマナーの習得

・基本的な業務知識の習得期間入社前から入社後3ヶ月〜1年程度(状況に応じて柔軟に調整)入社直後の数日~数週間(決められた期間で完結)アプローチ・個別化されたプログラム・段階的な成長支援

・双方向のコミュニケーション

・メンター制度の活用 ・統一された研修内容

・集合研修形式

・一方向の知識伝達

・テスト等での習熟度確認担当部署人事部門・配属部門の上司・メンターなど(組織全体で支援)外部研修機関

このように、新人研修はスキル習得という限定的な目的に焦点を当てた取り組みであるのに対し、オンボーディングは新入社員の「組織への定着」と「長期的な成長」を支援する幅広い支援策を指します。

オンボーディングとOJTの違いとは?

オンボーディングとOJT(On the Job Training)はどちらも新入社員の育成に欠かせない手法ですが、この2つは異なる概念です。

OJTは、実際の業務に必要なスキルを先輩社員から学ぶことで身につけることに重点を置いています。

例えば経理部門に配属された新入社員の場合、伝票処理や会計ソフトの操作方法といった具体的な業務スキルをOJTで習得することが中心となります。

一方オンボーディングでは、実務研修に加えて経理部門の役割や他配置との連携方法、社内のコミュニケーションルールなどより広い視野での適応支援が行われます。

オンボーディングOJT主な目的

・組織への適応支援

・部門役割の理解

・社内ネットワークの構築 ・具体的な業務スキルの習得

・実務能力の向上

・業務手順の理解具体例

(経理部門の場合)・部門の役割理解

・他部署との連携方法

・社内コミュニケーションルール

・伝票処理の方法

・会計ソフトの操作

・経理実務の習得

入社前から入社直後はオンボーディングに力を入れ、社内のネットワークの構築をサポートするなど組織に馴染んでもらうことを最優先します。

並行してOJTで実務スキルを習得してもらうことで、新入社員のポテンシャルを速やかに引き出せます。

新卒・中途採用別オンボーディング成功のコツ

オンボーディングは新卒・中途採用のどちらにも必要ですが注意すべき点が異なります。

新卒社員のオンボーディングでは社会人としての基礎作りから始める必要があります。

ビジネスマナーや社会人としての心構えといった基本的なことから、業務知識の習得へと徐々に進めていきます。

特に重要なのは失敗を恐れない環境づくりです。新卒社員は経験が浅いため細かいミスを恐れる傾向があります。

そのため安心して挑戦できる雰囲気を作ることが重要となります。

一方で中途社員のオンボーディングでは、これまでの経験を踏まえながら新しい環境への適応を支援することがポイントとなります。

そのため会社の理念や価値観を丁寧に説明しつつ、前職での経験を活かせる部分と、改めて学ぶ必要がある部分を区別して伝えることが効果的です。

また両者に共通する要素として「上司の育成」が欠かせません。

新入社員をうまく会社に馴染ませるには、組織の受け入れ体制や管理職研修の充実化も求められます。

新卒が辞める原因と定着の秘訣

新卒社員の早期離職問題は多くの企業が直面する重要な課題となっています。

離職の主な原因として挙げられるのが「リアリティショック」と呼ばれる現象です。

これは、入社前に抱いていた理想と現実とのギャップに直面し衝撃を受けることを指します。

例えば華やかな業界の雰囲気に憧れて入社したものの、実際の業務は地道な作業の積み重ねであり、入社前のイメージと大きな乖離があるケースです。

「こんなはずじゃなかった」と社員は戸惑いを感じ、モチベーションが落ちたり、最悪の場合は離職に繋がったりします。

このような課題に対してはまず、業務の実態を採用段階から具体的に説明し、入社後に求められる役割や成長の道筋を丁寧に伝えることでギャップを最小限に抑えることが重要となります。

【 入社前のオンボーディング例】

・具体的な業務内容や1日の流れを詳細に説明

・入社後の研修スケジュールの事前共有

・配属予定部署の役割や業務範囲の説明

・実際の職場環境の写真や動画の共有

【コミュニケーション機会の創出】

・配属先の上司との事前面談

・将来の同僚とのオンライン懇親会

・同期入社予定者との交流機会の提供

・先輩社員による体験談セッション

これらの施策を通じて入社前から企業への理解を深め、現実的な期待値を形成することで入社後のリアリティショックを軽減することが大切です。

その上で、入社後は社内のネットワークに積極的に繋げて新入社員を孤立させないような体制を作りましょう。

中途採用者こそオンボーディングが必要な理由

中途採用者は豊富な実務経験を持つためオンボーディングの必要性が見過ごされがちです。

しかしむしろ中途採用者こそ戦略的なオンボーディングが重要となります。

その理由は主に2つの観点から説明できます。

1つ目は、前職での経験が新しい環境への適応を妨げる可能性があることです。

優秀な人材であればあるほど、これまでの成功体験や仕事の進め方に確固たる自信を持っており、新しい環境での方法論を受け入れることに抵抗を感じやすいものです。

そのため以前の会社での習慣を「脱色(アンラーニング)」した上で、自社の文化や方法論を丁寧に浸透させていく必要があります。

この点において、中途採用者のオンボーディングは新卒以上に慎重なアプローチが求められます。

2つ目は、社内の暗黙知や人間関係のネットワーク構築に関する課題です。

中途採用者は即戦力として期待される一方で、社内特有の業務の進め方や人間関係の機微についてゼロからの学習を強いられます。

さらに既存社員にとって中途採用者は潜在的なライバルと見なされやすく、「まずはお手並み拝見」という心理が働きがちです。

また上司も「社会人経験があるから教育は不要」と考えがちで、これらの要因が重なり中途採用者を孤立させてしまう危険性があります。

このような課題に対してはまず、中途採用者を「新しい仲間」として受け入れる組織全体の意識の醸成が不可欠です。

その上で、1on1面談や定期的なフィードバックを通じてきめ細やかなサポートを提供することで中途採用者の早期戦力化と定着を実現できます。

オンボーディングで実現する5つのメリット

オンボーディングで実現する1つ目のメリットとして「組織への早期適応」がまず挙げられます。

計画的なオンボーディングにより、新しい環境や文化への理解が深まり、スムーズな業務開始が可能となります。

特に、社内特有の意思決定プロセスや報告ルールなどを体系的に学ぶことで不要な混乱を防げます。

第2のメリットは生産性の向上です。

必要な情報やリソースを計画的に提供することで業務の立ち上がりが早くなります。

特に、社内システムの使用方法や業務フローの理解を効率的に進められます。

第3のメリットは人間関係の構築促進です。

オンボーディングプログラムを通じてキーパーソンとの出会いの機会を意図的に設けることで、必要な人的ネットワークを早期に構築することが可能となります。

第4にモチベーションの維持・向上があります。

組織の価値観や目指す方向性を明確に理解することで自身の役割や期待値が明確になり、高いモチベーションを維持できます。

第5のメリットは定着率の向上です。

適切なオンボーディングにより組織への帰属意識が高まり、長期的なキャリア形成のビジョンを描けます。

オンボーディングのフレームワーク

Klein and Heuserによる「Inform-Welcome-Guide(IWG)」のフレームワークは、新入社員のオンボーディングプロセスを効果的に行うための重要な指針となります。

このフレームワークは以下の3つの主要な要素で構成されています。

1.Inform(情報提供)

新入社員に必要な情報を「コミュニケーション」「リソースの提供」「トレーニングプログラム」という3つの側面から提供します。

業務マニュアルや会社の部門についての詳細情報を提供し、必要なツールやサポートを新入社員が利用できるようにします。

さらにビジネススキルや専門知識の習得支援を行い、業務に必要なスキルを身につけるための研修プログラムを用意します。

2.Welcome(受け入れ)

組織の一員として新入社員をあたたかく迎え入れることに焦点を当てます。

例えば入社日にウェルカムボードを置いたり、組織全体で新入社員の存在を認識し、関係を構築するための社内イベント(新人歓迎会など)を企画したりします。

また上司や人事部門による感情的なサポート体制を整え、新入社員が安心して業務に取り組める環境を作ります。

3.Guide(導き)

経験豊富な社員がメンターとなり、業務や社内文化についてのアドバイスを提供します。

また新入社員と共にキャリア目標を設定し、その達成に向けた計画を策定します。

さらに定期的な目標設定と振り返りの機会を設け、新入社員が成長し続けられるようきめ細かなフィードバックを行います。

このフレームワークの特徴は、情報提供・人間関係構築・継続的支援などのオンボーディングに必要な要素を包括的にカバーしている点です。

組織の状況に応じて各要素をカスタマイズすることでより効果的なプログラムを設計できます。

成功するオンボーディングの導入ステップ

もし出社した日にみんなが忙しくしており、「今日は教える暇がないから資料でも見てて」と言われて1人でポツンと座っていたら、「歓迎されていないのかな」とその人は不安に思うかもしれません。

そのような日が数日続けば入社したことを後悔し始めることでしょう。

そうならないためにも入社前から準備段階を始めることが重要です。

【現場で使える】オンボーディング期間の設計ガイド

一般的なオンボーディング期間は数ヶ月から1年程度が目安となりますが、業界特性や職種によって適切な期間は異なります。

例えば製造業などの技術職では専門知識の習得に時間を要するため、より長期的な設計が必要となります。

一方で営業職では、比較的早期の独り立ちが求められることもあります。

フェーズ別の具体的な設計例を紹介します。

【入社前期間(内定~入社日)】

この時期には入社後の不安を軽減し、期待感を高めることを目的とした施策を実施します。

具体的には、入社後のスケジュール共有・必要な手続きの案内・配属先情報の提供などを行います。

特に中途採用の場合、前職との業務の進め方の違いなどについても事前に情報提供することが効果的です。

【第1フェーズ(1週間~1ヶ月)】

この時期は、基礎的な組織理解と業務に必要な基本知識の習得にあてます。

実施すべき項目として、組織構造の説明・社内システムの利用方法・コンプライアンス研修・基本的な業務フローの理解などが含まれます。

特に重要なのは、毎日もしくは週単位での振り返りを設定し、疑問点や不安要素を早期に解消することです。

【第2フェーズ(1~3ヶ月)】

業務の本格的な習得フェーズとなります。

この時期には、実務経験を積みながら必要なスキルや知識を段階的に深めていきます。

週次での目標設定と振り返り、月次での成長確認面談を実施し、習熟度に応じて担当業務の範囲を広げていきます。

また部門を越えた人間関係の構築も意識的に促進します。

【第3フェーズ(3~6ヶ月)】

基本的な業務の習得を終え、より専門的な知識やスキルの獲得を目指す時期です。

この段階では独自の工夫や改善提案も期待されます。

月次での目標管理を継続しつつ、四半期での成長度合いを確認します。

必要に応じ、部門横断的なプロジェクトへの参画機会も提供します。

【完了フェーズ(6ヶ月~1年)】

オンボーディングの総仕上げとして、期待される役割を十分に果たせているか、組織への適応が完了しているかを評価します。

この時期には、次のステップに向けたキャリア面談も実施して中長期的な成長イメージを共有します。

このように段階的かつ計画的なオンボーディング期間の設計により、新入社員の成長と組織への適応を効果的に支援することが可能となります。

現場の負担を考慮し、既存の教育プログラムやツールを最大限活用することも重要です。

90日間オンボーディング計画テンプレート

オンボーディングでよく使われる90日間のテンプレートをご紹介します。

入社後90日間は、新入社員が組織に適応し成長するための重要な期間です。

この期間を30日ごとの3段階に分けて計画的に進めることで新入社員の円滑な立ち上がりを支援できます。

下記は、一般的な30・60・90日のオンボーディング計画です。

入社後の30日間は「組織理解」の期間として位置づけます。

この時期は、会社の文化や価値観の理解・基本的な業務プロセスの習得・チームメンバーとの関係構築に焦点を当てます。

具体的には、必要な研修の完了・社内システムの使用方法の習得・チームメンバーとの1対1ミーティングなどを実施します。

31日目から60日目は学んだ知識を実践に移す期間です。

チームプロジェクトへの参加や小規模なタスクの担当を通じ、自身の役割と責任への理解を深めていきます。

この段階では、ミスを恐れず積極的にメンターやチームメンバーからフィードバックを求めることが重要です。

61日目から90日目は、習得したスキルを発揮してキャリアを開発していきます。

より大きな責任を担う段階となります。

独立して業務を実行する能力を示すとともに、長期的な目標と成長計画を立てることで、組織の中での自身の将来像を描きます。

このように段階的な目標設定と実践を通じて新入社員は、組織への適応とパフォーマンスの向上を実現できます。

ただしこの計画は一律のものではなく、個人の役割や担当業務に応じて柔軟にカスタマイズすることが成功のカギとなります。

注目企業に学ぶ、オンボーディングの実践プログラム事例

ビジネスのグローバル化やリモートワークの浸透により、効果的な人材育成の重要性が考慮されています。

なかでも組織への適応を支援する「オンボーディング」は、優秀な人材の確保に大きな影響を与えています。

今回は、独自の工夫で成果を上げている企業の実践事例を紹介します。

Googleのオンボーディングプロセスは、新入社員が自信を持って業務に取り組めるよう支援し、企業文化への適応を促進するために設計されています。

そのために自社のツールも効率的に活用しています。

まずGoogleドライブなど共有クラウドストレージを活用することで新人研修の資料を一元管理し、関係者全員がアクセスできる環境を整備します。

研修担当者はモバイルやPCなど様々な端末から資料の更新が可能で、チーム内部で即座に内容の確認やコメントの追加ができます。

常に最新版がアップデートされる仕組みにより、統一された情報を新入社員全員に確実に提供できます。

また新入社員歓迎イベントや面談スケジュールなどをGoogleカレンダーを活用して計画・管理することで、新入社員がスムーズに職場環境に溶け込むよう支援しています。

世界中に従業員がいるため、YouTubeライブやGoogle Meetを使って新しいスタッフにライブトレーニングをするなど、自社のツールを効率的に使ってオンボーディングを行っているのが特徴です。

参考:Google「新しいチームメンバーのオンボーディングを行うためのヒント」

メルカリ

メルカリは新入社員のオンボーディングに非常に力を入れています。

役割に関係なく最初の3ヶ月間をオンボーディング期間とし、「新しいメンバーがメルカリのカルチャーを自らの言葉で伝えられ、バリュー・パフォーマンスが最大限発揮できる状態にする」ことを目指します。

入社初日からオンボーディング担当者をはじめ、メンターやマネジャーとチームメンバーが積極的にサポートしています。

具体的には対面での歓迎会やミッション・バリュー・カルチャーの説明、オフィスツアーなどを通し、新入社員を仲間として受け入れて組織に定着させるプロセスが構築されています。

同社は新型コロナウィルスの影響を受け、新入生オンボーディングをオンラインに切り替えていましたが、2023年からはオフィスでの入社オリエンテーションを復活させました。

その理由として「対面でのコミュニケーションやチームビルディングが、リモートと比較してより一体感を得られるという意見が多く寄せられたこと」をあげています。

参考:メルカリ「メルカリの入社オンボーディング:メンバーのニーズを受け、オフィス開催回帰へ」

GMOペパボ

GMOペパボは、2018年の4月から「中途入社した人の成長を支援する」という目的でオンボーディングプログラムを開始しました。

中途入社した人はまず、チャットツールの社内チャンネル「カクテルチャンネル」に入ります。

自己紹介にコメントがついたり、ご飯に誘われたりすることで「歓迎モード」が醸成されます。

なお同社には、新しく入社したエンジニアが既存のパートナーと気軽にランチに行ける「ランチワゴン」と言う仕組みがあります。

仕事でわからないことはそのチャンネルで何でも質問可能で、メンターによる定期的な1on1ミーティングも行うなど包括的なサポートを実施しています。

このプログラムの導入により、元来問題となっていた「エンジニアが孤独を感じてしまう状況」が解消され、結果的に中途入社の社員のパフォーマンスが上がったそうです。

参考:HR NOTE「GMOペパボが実践するオンボーディング|3つの組織課題とその解決策を聞いてみた」

DeNA

DeNAは2022年1月から、中途入社者向けのオンボーディングプログラム「DOP(DeNA Onboarding Program)」を実施しています。

多彩なバックグラウンドを持って入社した中途社員を対象に、約4ヶ月間にわたって13回のプログラムを提供しています。

プログラムの内容は大きく分けて3つです。

1つ目は「オリエンテーション」で、各種制度や福利厚生といったベーシックな説明を行います。

2つ目は「セッション」で、特定のテーマについて社内の有識者やベテラン社員と相互にディスカッションする場を設けます。

3つ目は「ワークショップ」で、オンライン・オフライン問わず活発に意見を交わす機会を設けています。

これら3つを通してMVVを浸透させています。

参考:フルスイング「DeNAの中途入社者がフルスイングするための“ホームベース”に。「オンボーディング」プログラム始動中」

サイボウズ

サイボウズは「チームワークを発揮するために必要な要素を理解し、期待通りにチームに貢献できる」ことを目指し、新卒・キャリア採用それぞれに適したオンボーディングプログラムを実施しています。

新卒向けは1年間のプログラムで、入社後3週間の研修では「個人の自立」と「チームワーク」を軸に社会人としての基礎を学びます。

その後、配属部門での研修と1年目までの定期的なフォローアップ研修が行われます。

キャリア採用向けは6ヶ月間のプログラムを実施します。

初日のオリエンテーションから始まり、1ヶ月目のベーシック研修・2ヶ月目のもやもや共有ワーク・3-6ヶ月目のアドバンス研修と段階的に進みます。

前職との文化やコミュニケーションの違いに慣れる時間を十分に設けています。

両プログラムとも、必要な情報はすべてkintoneアプリに集約され、定期的なサーベイや人事との面談機会が設けられています。

またオンボーディング期間終了後も、サイボウズアカデミアやSelf-Learning Programなどの学習支援制度を通じて継続的なスキルアップをサポートしています。

参考:サイボウズ「オンボーディングと学習制度」

日本オラクル

日本オラクルのオンボーディングの中核となるのは「Oracle Fusion Cloud HCM」というシステムです。

このシステムは人事データの管理だけでなく、目標管理やコミュニケーションツールとしても活用されています。

特に注力しているのが「ビジョン」「戦略」「ゴール」の共有です。

マネジャーは新入社員に対して試用期間中に面談しゴールを設定します。

その後は、目標の達成状況に応じてフィードバックを適宜行います。

それにより、社員が目標を見失うことなく業務に取り組める環境を整えているのです。

各部門で独自の取り組みも推進していますが、それが部門間の分断を生まないよう全社共通のコアバリューの共有にも注力しています。

部門や国を超えた従業員リソースグループの活動、価値観の共有や相談できる関係づくりを推進しています。

変化に合わせて柔軟にアップデートを行っていく姿勢が、同社の人材育成の基盤となっているのです。

参考:TCG REVIEW「独自のオンボーディングで従業員エンゲージメント向上:日本オラクル」

DACホールディングス

DACグループは「世界に役立つ“人”づくり」を掲げ、独自のオンボーディングと人材育成プログラムを展開しています。

同社の特徴は、知識やスキルの習得だけでなく、様々な体験を通じた人間教育にも重点を置いている点です。

年間を通じた研修体系は、春季(5〜7月)と秋季(9〜11月)の2期に分かれており、ほぼ全社員が参加します。

各カリキュラムは年代別・役職別・部署別に細かく設計され、それぞれの専門性を高める内容となっています。

特筆すべきは、これらの研修の講師や運営を役員や現場責任者が直接担当している点です。

同社が特に力を入れているのが「体験型研修」です。

富士登山・ハーフマラソン・看護・農業といった多様な経験を通じて柔軟な発想力とアイディアを育むことを目指しています。

新入社員向けには、企業文化「DACism」の共有や同期との絆づくりに重点を置いた研修が用意されています。

「ゴルフ研修」なども取り入れ、ビジネスパーソンとしての幅広いスキル習得をサポートしています。

実務スキルの向上と人間的な成長の両面からアプローチすることで世界に貢献できる人材の育成を目指しています。

参考:DACホールディングス「社員研修制度」

すぐに使えるオンボーディングのテンプレート

すぐに使えるオンボーディングのテンプレートは、組織的なオンボーディングを実現するために非常に効果的です。以下に、いくつかのリソースやテンプレートの概要を示します。

1. Smartsheet

無料のオンボーディングチェックリストを提供しています。

ExcelやWordで使用でき、カスタマイズ可能です。誰がどのような活動を担当するのかを各段階で計画できます。

スプレッドシート形式で担当者やタスクを明確にし、包括的なオンボーディング計画を作成可能です。

参考:Smartsheet「無料のオンボーディング チェックリストとテンプレート」

2. Asana

Asanaのオンボーディングチェックリスト用テンプレートは、新入社員が新しい職場で仕事を始めるために必要な事柄をまとめています。

必要な情報が1か所に集約された効果的なテンプレートで、情報を即座に確認できるのが特徴です。

参考:Asana「新入社員オンボーディング向け究極のテンプレート [2024]」

3. SlideTeam

オンボーディングプログラムのプレゼンテーションテンプレートです。

従業員オンボーディングプログラムの3つの段階(事前オリエンテーション・職場オリエンテーション・職務固有のオリエンテーション)について説明しています。

編集可能なスライドで、必要な項目をカバーするためのフレームワークとして使用できます。

参考:SlideTeam「サンプルと例付きのオンボーディング プログラム テンプレートのトップ 5」

新入社員オンボーディングチェックリスト

人事部門と現場マネジャーが確認すべき基本的な項目をピックアップしたチェックリストを新入社員を迎えるタイミングで作成することで、重要な手続きや準備の漏れを防ぎ、新入社員が安心してスタートできる環境を整えられます。

下記は、新入社員向けのオンボーディングのチェックリストの一例です。

▼ 入社前の準備

□ 必要書類の事前確認と準備

□ ワークスペースの環境整備

□ 必要な機器・備品の手配

□ 初日のスケジュール作成

□ チームメンバーへの事前共有

□ PCやメールアカウントの設定

□ 社員証・入館カードの発行手続き

□ メンター・指導担当者の選定

▼ 入社初日の対応

□ 笑顔での出迎えと歓迎

□ オフィスツアーの実施

□ チームメンバーへの紹介

□ 各種書類の受け取りと確認

□ システムアカウントの利用確認

□ 緊急連絡先の確認

□ 勤怠管理方法の説明

□ 初日の振り返り面談

▼ 入社1週間の対応

□ 基本的な業務ルールの説明

□ 社内システムの使用方法確認

□ コミュニケーションツールの設定

□ 安全衛生に関する説明

□ 福利厚生制度の説明

□ メンターとの定期面談設定

□ 業務上の質問対応

□ 1週間の振り返りミーティング

▼ 入社1ヶ月の対応

□ 業務目標の設定

□ 評価制度の説明

□ 研修進捗の確認

□ 必要な資格・認証の確認

□ 社内人脈形成状況の確認

□ 不安や課題のヒアリング

□ 追加サポートの必要性確認

□ 1ヶ月の振り返り面談

▼ 入社3ヶ月の対応

□ 業務習熟度の評価

□ キャリア開発計画の作成

□ 目標達成状況の確認

□ チーム内での関係性確認

□ 追加研修の必要性検討

□ フィードバック面談の実施

□ 今後の成長プラン策定

□ 組織適応状況の評価

▼ 継続的なフォロー

□ 定期的な1on1面談の実施

□ チーム内でのサポート体制確認

□ キャリア開発機会の提供

□ モチベーション維持の支援

□ メンターからの定期報告確認

□ 追加研修ニーズの把握

□ 成長目標の見直しと調整

□ 職場環境改善の提案受付

このチェックリストは、各企業の文化や業態、さらには個人の新入社員の特性に合わせて項目の追加や調整を行うことをお勧めします。

マネジャー向けオンボーディングチェックリスト

新入社員を迎え入れるマネジャーの役割は、組織への円滑な適応を支援する重要な責務となっています。

効果的なオンボーディングを実現するためのチェックリストは以下の通りです。

下記は、マネジャー向けオンボーディングチェックリストの作成例です。

▼ 入社前の準備

□ 必要書類の事前確認と準備

□ ワークスペースの環境整備

□ 必要な機器・備品の手配

□ 初日のスケジュール作成

□ チームメンバーへの事前共有

▼ 入社初日の対応

□ 笑顔での出迎えと歓迎

□ オフィスツアーの実施

□ チームメンバーへの紹介

□ 企業文化と価値観の説明

□ メンターまたは担当者の割り当て

□ 期待される役割の明確化

▼ 最初の30日間

□ 週1回の1対1ミーティング設定

□ 基本的な業務内容の説明

□ 小規模プロジェクトの割り当て

□ 社内システムの使用方法サポート

□ 継続的なフィードバック提供

□ チーム内での関係構築支援

▼ 31-60日目の取り組み

□ より実践的な業務の割り当て

□ プロジェクト参加機会の提供

□ スキル習得状況の確認

□ 課題や不安点のヒアリング

□ 必要なトレーニングの実施

▼ 61-90日目の展開

□ 独立した業務への移行促進

□ パフォーマンス指標の確認

□ 建設的なフィードバック提供

□ 長期的な目標設定の支援

□ 成長計画についての議論

□ チーム内での役割の拡大

▼ 継続的なフォロー

□ 定期的な1対1面談の実施

□ チーム内でのサポート体制確認

□ キャリア開発機会の提供

□ モチベーション維持の支援

オンボーディングを成功させるにはマネジャークラスの理解と適切なサポートが欠かせません。

特に最初の3ヶ月間はこまめなフォローが必要です。

ITオンボーディングチェックリスト

ここでは、ITオンボーディングを円滑に進めるためのチェックリストをご紹介します。

ITのオンボーディングについては、入社前の準備から継続的なフォローアップまで段階的に実施していくことが大切です。

▼ ハードウェアとアクセス環境の準備

□ PCなどの必要機器のセットアップ

□ 社内システムへのアクセス権限の付与

□ 社員IDとパスワードの発行と管理

□ プリンターなど周辺機器の設定

▼ ソフトウェアとツールの設定

□ 業務に必要なソフトウェアのインストール

□ 社内コミュニケーションツールのセットアップ

□ クラウドサービスのアカウント作成

□ 各種アプリケーションの初期設定

▼ セキュリティ対策

□ セキュリティポリシーの説明と同意取得

□ セキュリティソフトのインストール

□ データ暗号化の設定

□ 情報セキュリティ研修の実施

▼ コミュニケーション環境の整備

□ 社内メールアカウントの設定

□ ビデオ会議ツールの使用方法説明

□ 社内SNSへの招待と利用ガイダンス

□ 社内連絡網への登録

▼ トレーニングと教育

□ 社内システムの基本操作説明

□ ITヘルプデスクの利用方法案内

□ eラーニングの受講設定

□ 必要なマニュアル類の提供

▼ フォローアップ

□ システムアップデートの定期確認

□ ITスキルの習得状況の確認

□ 追加トレーニングニーズの把握

□ 利用状況のモニタリング

このチェックリストを活用することで新入社員のITオンボーディングをもれなく進められます。

また組織の規模や特性に応じて項目の追加・カスタマイズをお勧めします。

人事担当者必見:効果的な資料作成のコツと注意点

オンボーディング資料作成の最も重要な出発点は目的と目標の明確化です。

新入社員が円滑に組織に馴染み、早期に戦力となることを目指し、3ヶ月ごとの具体的な達成目標を設定していきます。

資料の構成では「情報の整理」と「構造化」が鍵となります。

入社初日に必要な基本情報から1年後までのスケジュールを段階的に整理し、新入社員が自身の進捗を確認できるチェックリストを添付することが効果的です。

【オンボーディング資料に含めるべき基本情報】

1. 会社概要

2. 入社手続き

3. 業務内容

4. トレーニングとサポート

5. 社内リソース(社内ツールの使い方: コミュニケーションツールや業務管理ツールの利用方法)

6. 福利厚生と社内文化

7. フィードバックと評価

これらの情報を含めることで新入社員は会社に対する理解を深め、早期に業務に適応できるようになります。

また資料は視覚的にわかりやすく構成し、必要な情報が簡単に見つけられるようにすることも重要です。

定期的なフィードバックを通じて資料内容を適宜アップデートしていくことでより効果的なオンボーディング支援が実現できます。

オンボーディング関連の研修

オンボーディング研修プログラムは、新入社員や中途社員が組織に円滑に溶け込み、早期に活躍できるようにするための重要な取り組みとして注目を集めています。

近年は特にダイバーシティの進展や人材不足を背景に、より体系的なプログラムの必要性が高まっています。

基本的な研修内容としては、会社概要や事業内容の説明・社内システムの使い方講習・自社理解研修・業務スキル研修などが挙げられます。

これらの研修は、入社前の不安解消や入社意欲の向上にも効果的です。

株式会社インソースの中途社員向け導入研修では、「職場に慣れる」「人間関係を構築する」「自分の強みを活かして成果を出す」という3つのステップを提示しています。

また上司との対話ポイントとして、自身の強み・経験・こだわり・キャリアの方向性・役割期待・人間関係構築の留意点などを設定しています。

特に注目すべきは、中途社員を即戦力として扱うのではなく、新卒同様に「育てていく」という企業側の意識の変化です。

このアプローチにより、中途社員の早期戦力化と定着率の向上を同時に実現できると期待されています。

このような体系的なオンボーディング研修は、新入社員・中途社員を問わず組織の一員としての定着を支援する重要な役割を果たしているのです。

参考:インソース「オンボーディング関連研修」

おすすめのオンボーディング支援ツール

近年、オンボーディングの効率化と質の向上を実現するため、様々なデジタルツールが注目を集めています。

これらは大きく3つのカテゴリーに分類できます。

それぞれのカテゴリーと代表的なツールをご紹介します。

1. 総合的なオンボーディング管理ツール

従業員オンボーディングプロセス全体をデジタル化したツールはリモートワーカーの多い職場でも活用できます。

おすすめツール:「Onn」

組織内に散らばっている入社者情報や面談メモ、コミュニケーションメモなどを一元管理し、チーム内で共有できます。

個にフォーカスしたオンボーディングに関するアンケートを自動配信できます。

現場での悩み・モヤモヤを早期にキャッチできます。

参考:Onn「リモートワーク時代の入社体験を再構築する従業員オンボーディング支援SaaS「Onn(オン)」」

2. 書類管理特化型ツール

新入社員の悩みの1つに挙げられるのが「どこに情報があるのかわからない」ということです。

書類管理特化型ツールは、福利厚生関連書類の電子管理やOCR機能による書類のデジタル化など管理業務の効率化に特化しています。

おすすめツール:「Stock(ストック)」

ストックは名前の通り、社内の情報を簡単に管理できるツールです。

書類管理はチャットツールやドライブを使っている会社も多いと思いますが、「どこに行ったかわからない」という問題がよく聞かれます。

「ストック」はテキストや画像などあらゆる情報を一元管理でき、スマホ・タブレットからでも簡単に保管できます。

「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能で、社内のタスクも手軽に管理できるのが特徴です。

参考:Stock「Stock(ストック)|チームの情報を、最も簡単に管理できるツール」

3. コミュニケーション・文化醸成ツール

社内にネットワークが構築できていない新入社員は人知れず悩みを抱えがちです。

そのためコミュニケーションをマメに取り、孤立していないかや何か困りごとはないかをヒアリングする必要があります。

おすすめツール:「KAKEAI(カケアイ)」

KAKEAIは1on1をスムーズに行うための支援ツールです。

1on1はどうしても業務の話になりやすく、部下は受け身になりがちという問題点があります。

KAKEAIのツールは、「業務の進捗や進め方」「人間関係」「心身の状態」「 今後のキャリア」「スキルや力の向上」「プライベート」「 会社や部署の方針」などのテーマを部下が事前に設定し、さらに「一緒に考えてほしい」「話を聞いてほしい」といった上司にしてほしいアクションも設定できます。

1on1希望時間表示機能などスムーズに日時を設定する機能もあり、日常的に1on1を取り入れたいという企業にピッタリです。

参考:KAKEAI「1on1支援ツール Kakeai (カケアイ) | Kakeai(カケアイ)は、本音を引き出し、1on1の属人化を防いで、組織に定着させるクラウドツールです。」

オンボーディングに関する学術研究の最新動向

オンボーディングプロセスは、企業の成長と新入社員の成功に不可欠な要素です。

「従業員オンボーディングソフトウェアの世界市場レポート 2024年」によると、今後は以下のようなトレンドが現れると予測されています。

1. AIとテクノロジーの活用

AIやVRなどの最新技術を活用したパーソナライズされたオンボーディングアプローチが注目されています。

個々の新入社員のニーズやスキルに基づいてカスタマイズされたオンボーディングプランをAIで作成し、学習進捗をリアルタイムでモニタリングすることで、より効果的なスキル習得を支援する研究が進んでいます。

これにより新入社員は、自分の学習スタイルやペースに合わせたトレーニングを受けることが可能になります。

2. 柔軟性と適応性の重視

ハイブリッドワークやリモートワークの普及に伴い、柔軟なオンボーディングプランの構築が重要視されています。

オンデマンドでアクセス可能なトレーニングモジュールや、地理的制約を受けないオンラインツールの活用により、新入社員が自分のペースで学べる環境づくりに関する研究が進められています。

この柔軟性は特に、多様な背景を持つ人材が増える現代において重要です。

3. デジタルスキル向上の継続的支援

急速に進化するテクノロジーに対応するため、オンボーディングプロセスにおけるデジタルスキルの継続的な向上に焦点を当てた研究が増えています。

基本的なデジタルスキルや最新ツールへの適応など、包括的なデジタルスキル育成プログラムの開発が進んでいます。

これにより新入社員は、必要なスキルを業務開始前から身につけ、自信を持って業務に取り組めます。

4. 没入型学習体験の研究

VRを活用したリアルなシナリオ体験など、没入型の学習体験がオンボーディングに与える影響についても研究が進んでいます。

これにより新入社員は、必要なスキルを業務開始前から身につけ、自信を持って業務に取り組めます。

例えばVRオフィスツアーや業務シミュレーションを通じて新入社員は、物理的な職場訪問なしでも会社の雰囲気や業務内容を理解できます。

これらの研究動向は、新入社員の早期適応と生産性向上を目指し、テクノロジーと人間的要素を融合させた効果的なオンボーディング手法の開発に貢献しています。

企業はこれらの最新トレンドを取り入れることでより効果的なオンボーディングプロセスを構築し、新入社員が迅速かつ効果的に組織に貢献できるよう支援することが求められています。

参考:株式会社グローバルインフォメーション「従業員オンボーディングソフトウェア市場| 市場規模 業界シェア 市場分析 成長性 2024年」

オンボーディングの企業調査の分析結果

商工金融は、「中小企業における中途採用者のオンボーディング施策の現状と効果的な施策」について調査結果を発表しています。その中で興味深い点は以下の通りです。

1.某県内の中小企業234社に対する中途採用者へのオンボーディングの具体的内容を質問したところ、 最も多かったのは「OJTを中心とした現場での指導」(34社)でした。

2. 次に多かった回答は「特に何もしていない」(24社)で、多くの企業が具体的な育成方法を定めていないことが分かりました。

3. 「オンボーディング」という言葉の認知度は低く、中小企業の57%が「知らない」と回答しました。

これらの結果から、中小企業のオンボーディング施策はまだ不十分であり改善の余地があることが示唆されています。

特に日本企業の場合、中途採用者に対するオンボーディング施策がほとんど整備されていない現状がうかがえます。

新卒/中途社員への「オンボーディング」実態調査

MS-Japanが2024年3月に実施した「新卒/中途社員へのオンボーディング実態調査」から、現代企業のオンボーディングの実態が明らかになりました。

全体の60.9%の企業がオンボーディングを実施しており、特に1,000人以上の大手企業では86.5%と高い実施率を示しています。

しかしその一方で満足度は45.5%にとどまり、実施内容と従業員ニーズの間にギャップがあることが浮き彫りとなりました。

実施内容を見ると、「入社時の導入研修」が78.5%と最も多く、次いで「上司との定期的な面談」が50.0%、「OJT」が49.5%となっています。

またリモートワークについては、新卒社員の48.1%、中途社員の35.8%が入社後一定期間出社日数を増やす傾向にあり、管理部門職種でその傾向が顕著です。

注目すべきは、新卒社員と中途社員でのオンボーディングの差異です。

新卒社員への取り組みにより力を入れている企業が多い一方で、中途社員へのサポートには課題が残されています。

この結果は特に、中途採用者向けのプログラムの見直しと改善の必要性を示唆しています。

多くの企業がオンボーディングの重要性を認識しながらも、その効果的な実施には依然として課題が残されているという実態が本調査から明らかとなりました。

参考:日本人材ニュース「オンボーディングは60%以上の企業が実施も、満足度は半数以下」

オンボーディングに関連するおすすめ書籍

オンボーディングについて学べるおすすめ書籍を紹介します。

『組織になじませる力――オンボーディングが新卒・中途の離職を防ぐ』

著者:尾形真実哉(2022年)

本書は、新入社員が組織に適応していくプロセスを「オンボーディング」という観点から詳しく解説した実践的な一冊です。

特に注目すべきは、多くの新入社員が直面する「リアリティ・ショック」への対応方法です。

入社前の期待と現実のギャップに悩む社員への具体的なサポート方法が豊富な事例とともに紹介されています。

著者はリアリティ・ショックを複数のタイプに分類し、それぞれの特徴に応じた対応策を提示しています。

また部門マネジャーの役割にも重点を置き、オンボーディング支援がマネジメント能力を測る重要な指標となることを指摘しています。

単なる理論書ではなく、現場で即実践できる具体的な施策が豊富に盛り込まれているため、人材育成に携わる方々にとって貴重な指針となるでしょう。

.webp)