【結局】「ジョブ型」で日本企業は変わるのか

ジョブ型雇用・人事が浸透してから、はや5年。

昨今でも、「ジョブ型によって30代の管理職抜擢が増えた」といったニュースをよく見かけます。2024年夏には政府が「ジョブ型人事指針」を公表するなど、官民挙げての「ジョブ型推し」の様相を呈しています。

人事の領域では珍しく(失礼!)、一時のブームで終わらずに浸透しつつあるジョブ型。ジョブ型によって本当に日本の雇用・人事は変わるのでしょうか。

もっとも、その前に踏まえておくべきことがあります。それはジョブ型ほど勘違いされている概念はないということです。「ジョブ型で実力主義が加速する」といった表層的な理解よりもはるかに深い、日本の雇用・人事にまつわる核心を掘り下げる必要があります。

そこで今回登場する極めて重要な概念が「単線キャリアパス」というもの。おそらく聞いたことがない言葉でしょう。その知名度の低さとは裏腹に、日本の人事課題を理解するうえで最も重要な概念となります。この単線キャリアパスを軸に日本型雇用・人事のあるべき未来を紐解きます。

ドラッカーが見た、日本企業の不思議

最近、日本経済新聞と時事通信でこのような記事が出ました。

ジョブ型降格、悩む企業 富士通やパナソニックコネクトに工夫も

初任給、横並び見直し 「ジョブ型」拡充、新人でも差―電機大手

こうした記事からは、ジョブ型によって日本で伝統的に続いてきた年功序列から「実力主義」への移行がいよいよ本格化するように見受けられます。

実際、KDDIでは「2021年4月から2024年4月にかけて、40歳未満の管理職数は2.6倍に増加」したと報告しています(「ジョブ型人事指針」より)。

ところで、日本企業は本当に「実力主義ではなかった」のでしょうか。この問いは、ジョブ型を理解するうえで大変重要です。

「マネジメントの父」と呼ばれ、「日本通」でもあるピーター・ドラッカーは、ある疑問を投げかけました。

それが「日本企業は年功序列で平等といわれながら、40代以降になれば、世界で一番厳しい競争が繰り広げられる」というもの。通説と矛盾する日本の実態を見抜いていたのです。

また、高橋伸夫東京理科大学教授は、およそ20年前に出した書籍「虚妄の成果主義」(日経BP)で、伝統的に日本企業には「競争環境が存在した」と指摘しています。

さらに興味深いことに1986年に実施した高橋氏の調査では、20代前半では回答の約6割が(自社の人事運用を)「年功序列」と答えていたのに対し、40代前半になると約4分の3が「能力主義」であると回答したのです。

また、横並びで係長に昇進したとしても、仕事の難易度に差が見られることも指摘。優秀とされる係長ほど難度の高い仕事を任せられているというのです。要は、若い社員には職位・給与で差は付けなくても、仕事の内容で差を付けているのです。

まとめると、「社内には競争環境はある。ただし、役職として差が付くのは40代以降」ということになります。伝統的な日本の組織で働いている人には、しっくりとくる表現ではないでしょうか。

どう転んでも不幸な「遅い昇進」

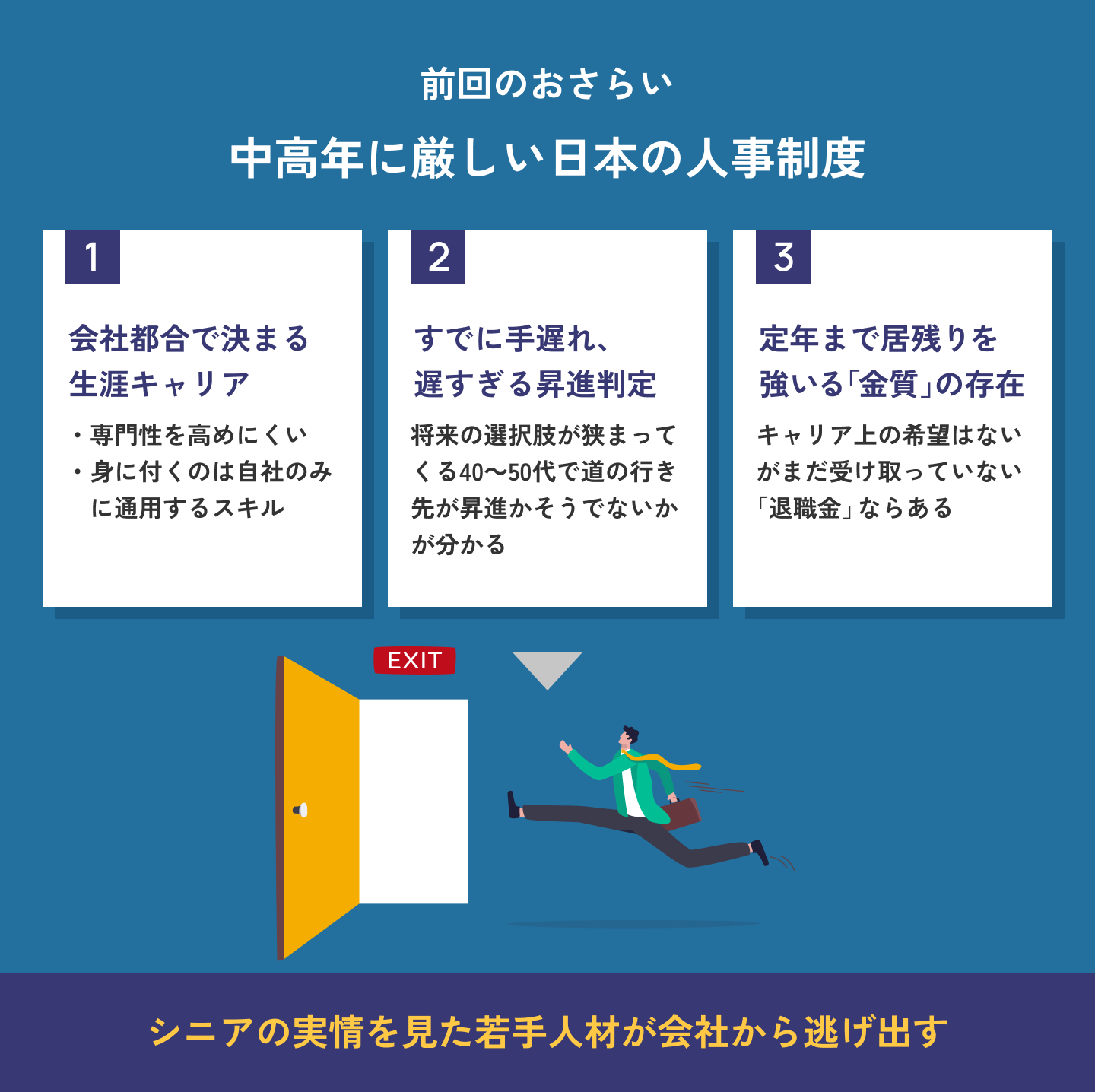

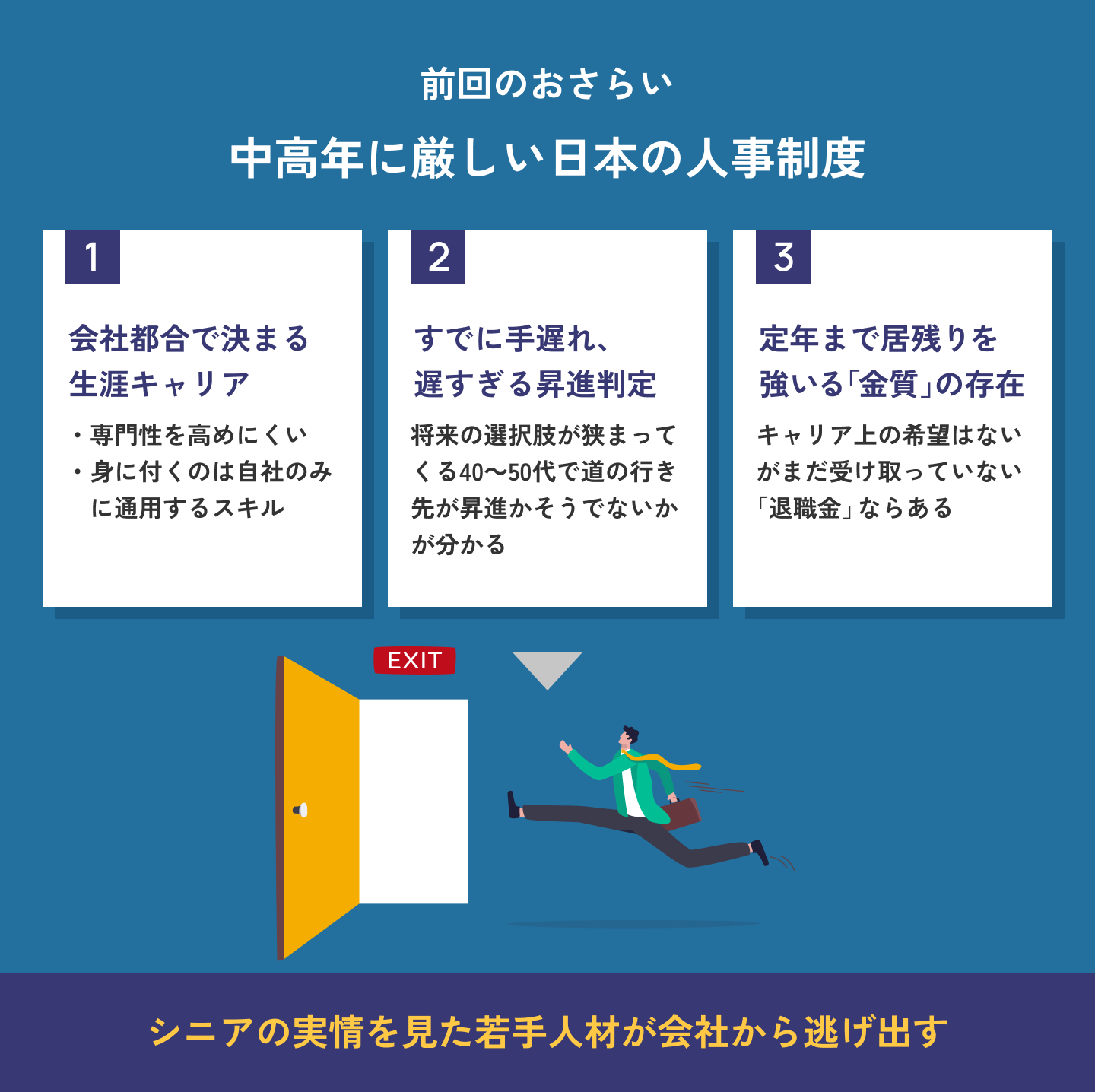

日本の人事の特徴の一つである「遅い昇進」。

その背景として、前回の記事で説明したように、30歳前後で昇進に大きな差を付けて勝ち組と負け組の二極化が明確にすると、負け組の烙印を押された人は意欲を失い、低空飛行のまま定年までの30年間を過ごすことになります。

それでは会社は困るので、大半の社員が40代半ばまでは昇進への意欲を失わずに働き続けてもらうために、役職ではそこまで差を付けずに「だましまだし」平等主義を装っているのです。

しかも、バブル崩壊後、多くの日本企業が事業再編の過程で事業の数を減らしていっているので管理職ポストも減少傾向にあります。

そうなると、管理職に昇進できない40~50代社員が大量発生するはずです。ところが現実に目をやると、多くの企業が中高年社員の大半を管理職に登用してきました。「部長代理」や「特任」などを冠したいわゆる「部下なし管理職」を含めて。

こうしてなし崩し的に管理職が増えた結果、正社員全体に占める管理職比率が4割に達する企業もあります。あのソニーグループですら、約10年前はそのような状況でした。

このように日本企業は成長が止まると、早かれ遅かれ

📌管理職になれずに目の死んだ中高年社員だらけになる

📌名ばかり管理職まみれのゆがんだ組織構造になる

という、どちらを選んでもディストピアの世界という究極の二択を迫られることになります。

そこで出番となるのが「ジョブ型」雇用・人事ということになります。

適材適所から「適所適材」へ

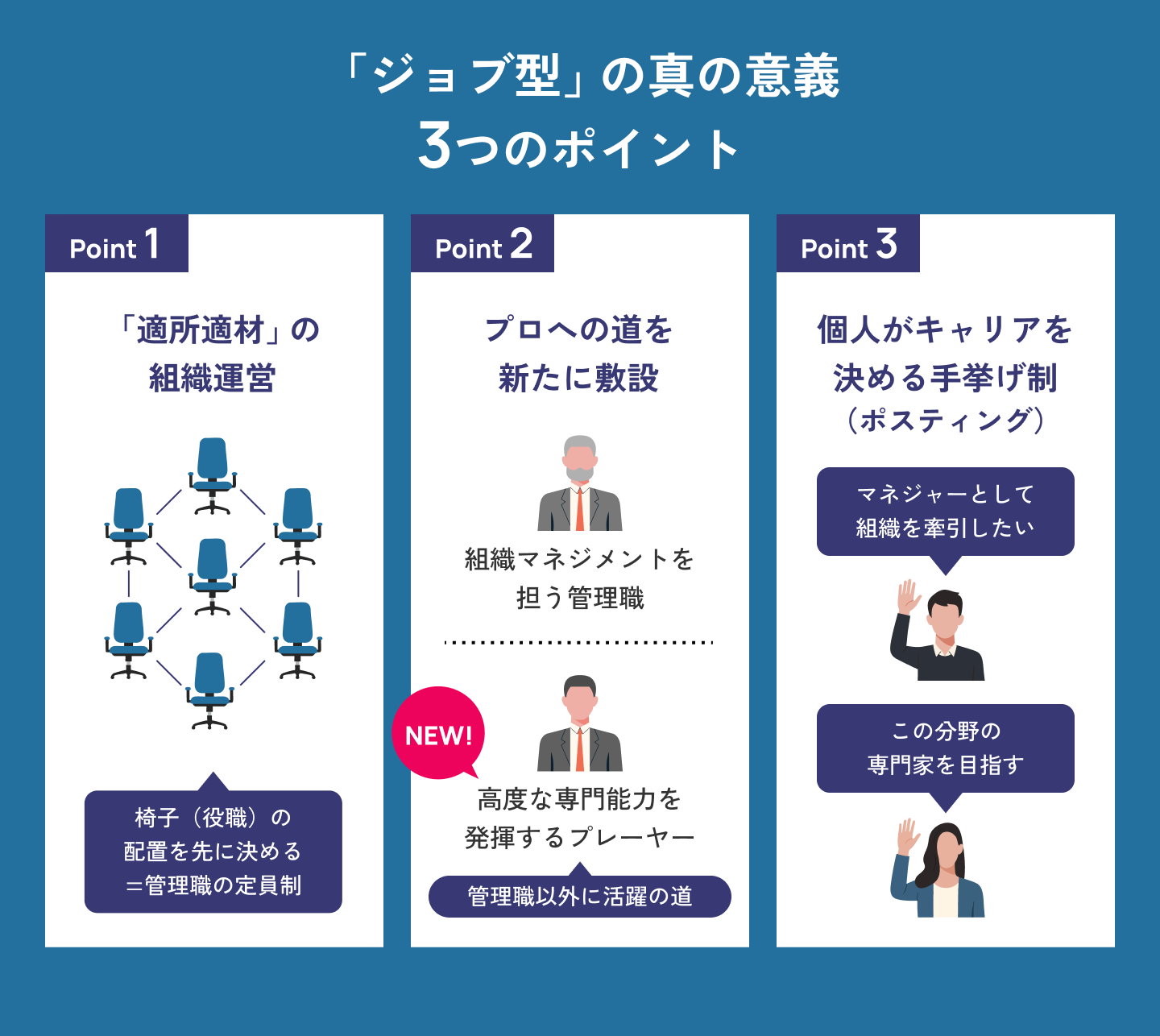

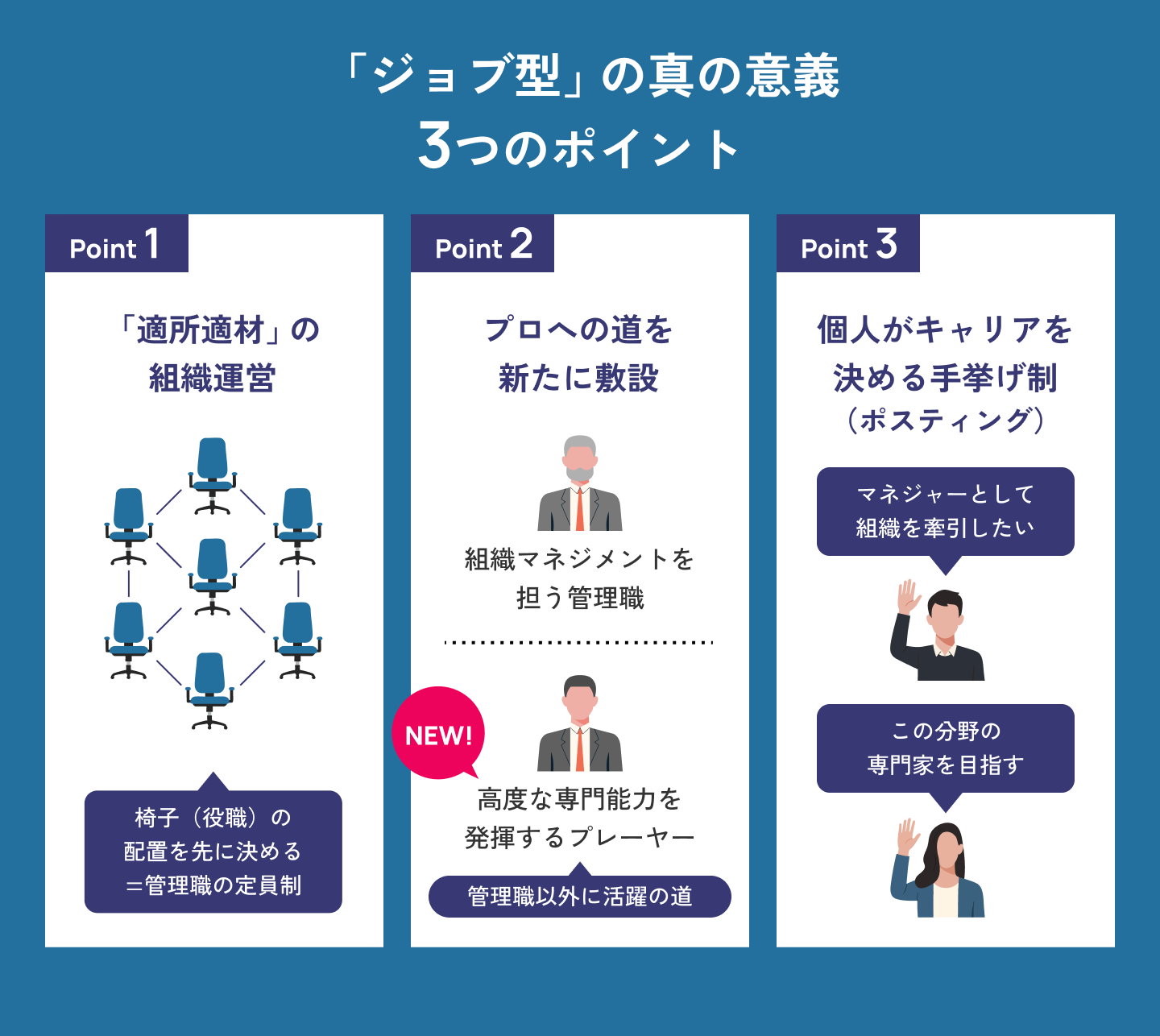

ジョブ型と一口に言っても、欧米の仕組みに寄せている日立製作所のような例もあれば、日本的な要素をふんだんに残している企業まで実に様々。とはいえ、各社各様のジョブ型にも以下のような共通傾向はみられます。

📌椅子を先に決める適所適材型

📌専門職への道を敷設

📌人事異動は手挙げ式

第一に、これまでの日本の人事は「適材適所」型といい、「その人にふさわしい役職は何か」と「人起点」で考えます。管理職に定員があるという発想は希薄で、管理職比率4割のような組織の焼け太りを招きがちです。

一方、ジョブ型では発想を天地逆転させた「適所適材」型。組織における椅子(役職)の配置を先に決め、その椅子にふさわしい人材を配置するアプローチです。椅子の数は基本的に増えません。

第二に、「プロフェッショナル職」や「インディビデュアル・コントリビューター」と称される専門職コースを新設する企業が多く見られます。マネジメント(管理)職にならなくても、専門性を深掘りするキャリアの道を作ることができます。

そして第三に、キャリアの決定権を大転換させる社内公募(ポスティング)制が挙げられます。

従来、日本企業ではジョブローテーションと呼ばれる定期的な人事異動が行われてきました。配属先を決めるのは会社であり、個人は自分のキャリアを自分で決められませんでした。全員を管理職として報いることができない時代にあって、会社がキャリアの決定権を個人に返納した格好です。

こうして、キャリアを再考するのが手遅れになる前の30代から、管理職を目指すのか、プレーヤーとして専門領域を極めるのかを自分で計画する。そして、手挙げ式の異動によって自らの意志でキャリアを選ぶという図式です。

このように適所適材、専門職コース、手挙げ式異動の3セットがそろうことで機能するのがジョブ型となります。

以上、ジョブ型とは実力主義への転換というよりも、日本の伝統的人事が抱えていた諸課題を解消するための制度なのです。

「出世がすべて」の道の強制歩行

ジョブ型の広がりによって、改めて浮き彫りになったことがあります。それは法務などを除き、日本企業では専門性を極めるキャリアパス、つまり、プロへの道がほぼ存在していなかったことです。

現状では、専門職コースには「管理職になれなかった人が選ぶ選択肢」のようなネガティブな印象すらあります。関連して、日本では博士号を持つような高度専門職の採用をためらいます。むしろ、自社のカラーに都合よく染まってくれる人を選好する意味で、根っからの「素人」志向です。

それがスポーツの世界となると、様相を異にします。

企業でいえば部長程度に相当する「監督」は、選手の選定や交代などチーム運営の権限と責任を持ちます。ただし、監督が選手よりも「偉い」のではなく、ただの役割の違いに過ぎません。現にスタープレーヤーの方が監督やコーチよりも年俸が高いケースが当たり前です。

また、「名選手名監督あらず」という言葉があるように、優秀なプレーヤーであっても、必ずしも監督やコーチとしての結果に結びつくとは限りません。逆に、選手時代に華々しい実績を持っていなくとも、監督という管理職で優れた結果を出す人もいます。

スポーツの世界とは対照的に、日本企業では一般にプレーヤーとして成績を伸ばし続けていても、管理職にならない限り高い処遇は期待されません。研究職のような職種であっても然りです。

関連して、日本ではプレーヤーとしての結果を出した人からマネジャーに昇進していく傾向にあります。その際、当人のマネジャーとしての資質や適性が考慮されることはあまりありません。

日本企業で専門職の価値が認められにくい背景を説明するのが、「単線キャリアパス」と呼ばれ、日本に根付く独自のキャリア観です。

社長を頂点として、役員への昇進が究極のゴール。それに向けて「管理職としてどれだけ昇進するか」が、キャリアの成功を測る「唯一の物差し」となります。

新卒入社した人が放り込まれた「出世レース」で、その先頭集団から一度でも脱落したら、復帰はほぼ絶望的となります。そのため、個人は望まぬ転勤を含めた会社都合の異動を無条件に受け入れ、休日出勤も厭わない長時間労働を強いられてきました。

職場が男性中心で、子育てと家事は女性が一手に引き受けるというかつての家族観があってこそ、成立する仕組みでもありました。

日本的人事の正体

日本の伝統的な雇用・人事といえば、「新卒一括採用」、「年功序列」、「終身雇用」、そして「企業別労働組合」が知られています。しかしながら、それらに引けを取らないほど日本特有の人事を特徴づけている「単線キャリアパス」は、ほぼ知られてきませんでした。

結果、単線キャリアパスが問題として取り上げられることもほとんどありませんでした。健康に例えるなら、診断で引っかからなかったことで温存され、バブル崩壊から30年もの間、心身の不調をもたらし続けてきた「隠れた病巣」です。

もちろん、単線キャリアパスにも良い点があります。若者に特定の資格や職務経験を求めず、「ポテンシャル」の1本釣りで採用して育成していく。この仕組みにより、若年層の失業率の低さは国際的にみて圧倒的に低いものでした。

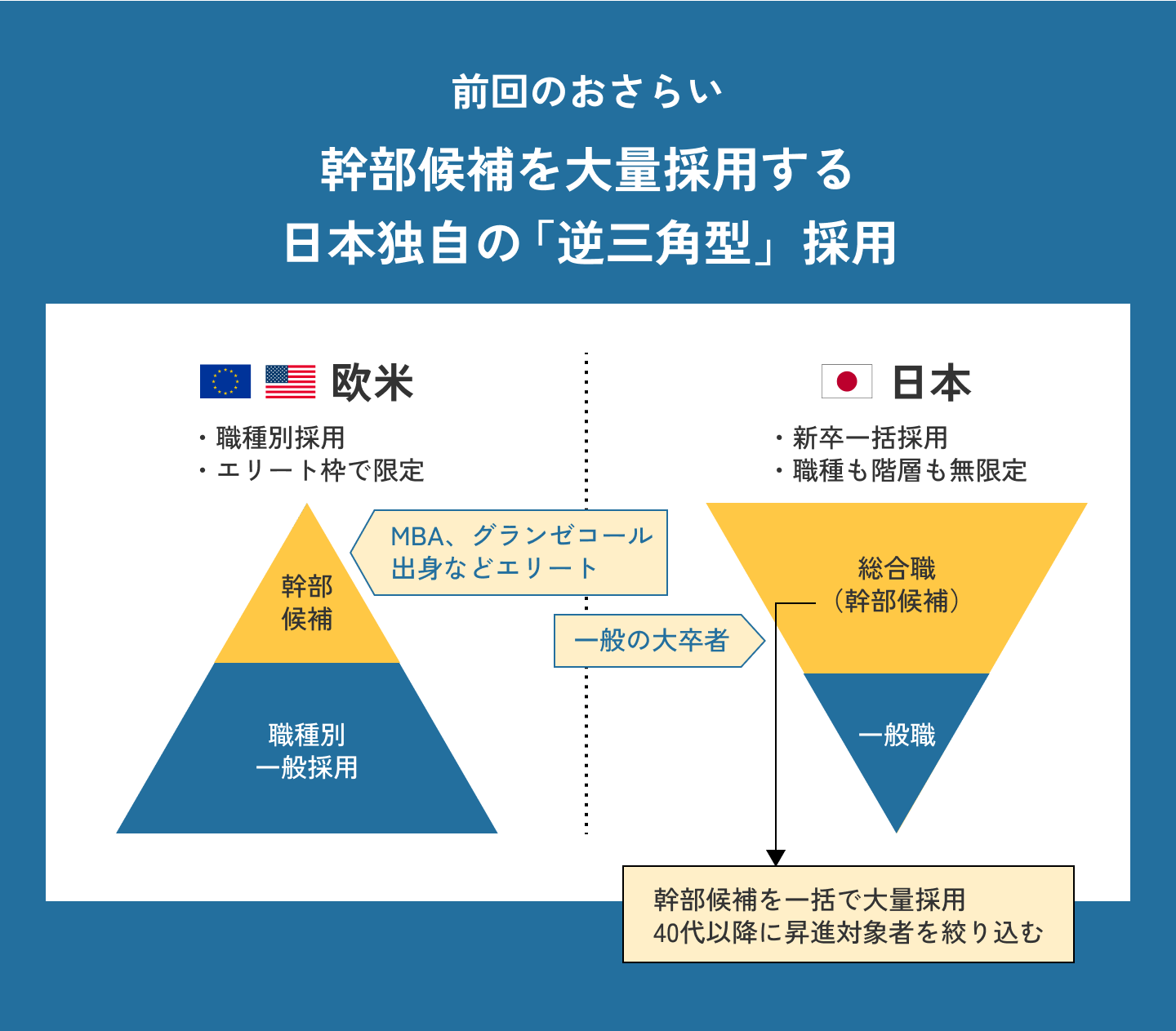

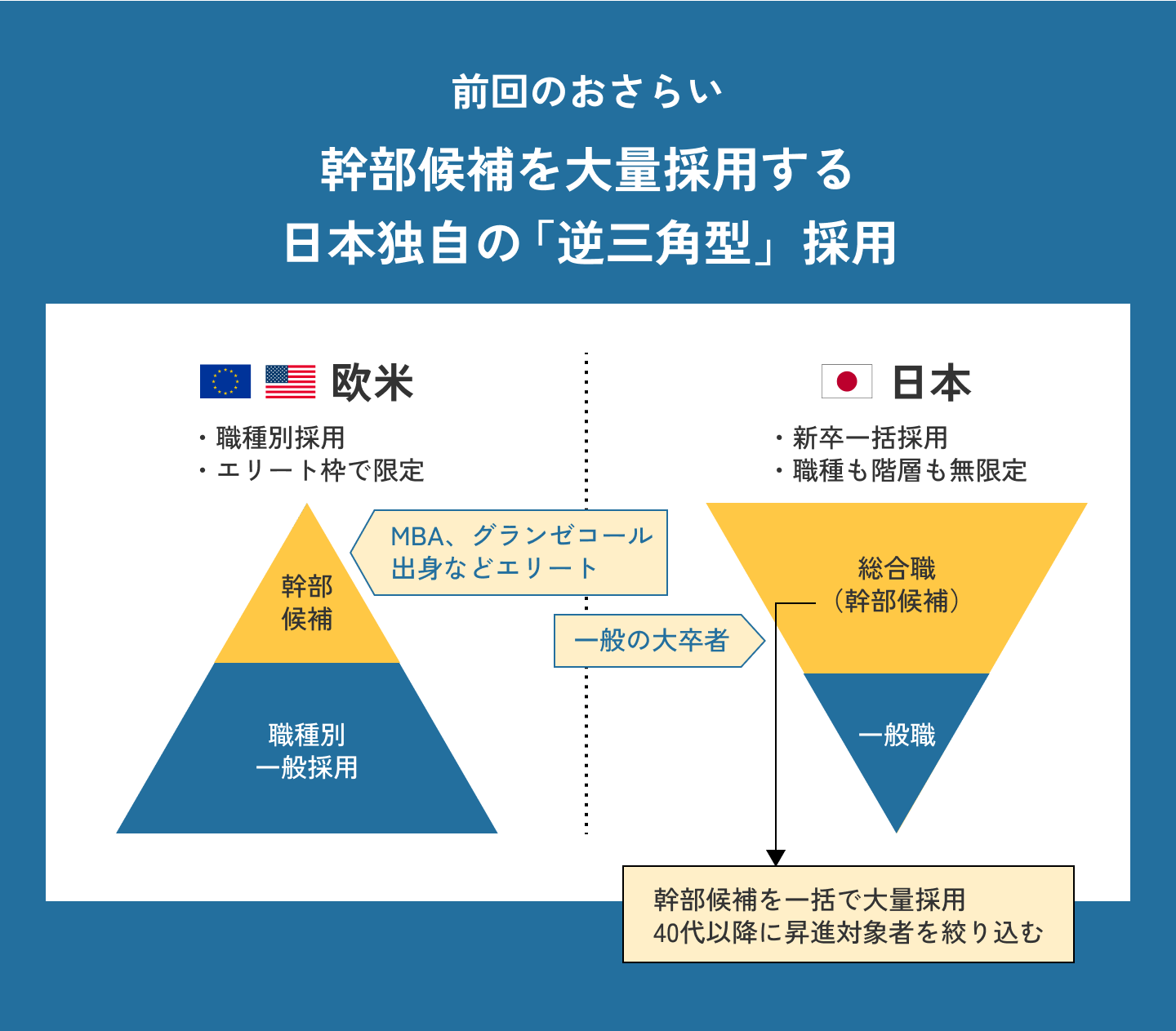

また、最初から幹部候補を特定の学歴を持つ人やエリートに限定している欧米とは異なり、日本企業では総合職として入社してきた人全員に経営幹部へと昇進する可能性が開かれています。

その代償として、本人のキャリア観も家族の事情も一顧だにされない人事異動が行われ、出世だけがキャリアの成功という同じ道で会社のために尽くすことを強要されてきました。

要は、キャリア観の多様性を認めず「出世だけが成功」の教義(ドグマ)で社員を洗脳し、他社に通用する専門性もキャリアの自律性も削いできた点で、今の時代にはそぐわないのです。

実際、若手を中心に管理職になりたくない人も増えています。そうした人は、ジョブローテーションのように会社に自分のキャリアを牛耳される仕組みも嫌います。今や30代の中堅人材の離職増加が深刻な経営課題となっています。

ミスマッチが主な要因の20代の離職と比べ、30代の離職では自分が思い描くキャリアと会社が提供するキャリアパスの不一致が主な要因であると、連載の第一回で指摘しました。

単線キャリアパスという旧態依然の仕組みを放置したままでは、人材獲得の競争で劣後していく......企業側も気づき始めています。

残念ながら現段階では、ジョブ型にまつわる記事の大半が「管理職の抜擢」または「管理職下ろし(シニアの降格)」など管理職になれるかどうかのテーマに終始しているきらいがあります。これでは従来の発想を引きずったままです。

真に必要な人事改革とは、管理職以外にも輝けるキャリアが整備されること、そして個人側にキャリアの主導権を戻す仕組みを作ることです。そのうえで管理職への道を志望する人同士の競争環境がある状況が理想となります。

ジョブ型と呼ばれようがそうでなかろうが、こうした環境を作れるかどうかが日本の人事改革を見極めるうえでの試金石となります。

以下は本連載の第二回記事です。

ドラッカーが見た、日本企業の不思議

最近、日本経済新聞と時事通信でこのような記事が出ました。

ジョブ型降格、悩む企業 富士通やパナソニックコネクトに工夫も

初任給、横並び見直し 「ジョブ型」拡充、新人でも差―電機大手

こうした記事からは、ジョブ型によって日本で伝統的に続いてきた年功序列から「実力主義」への移行がいよいよ本格化するように見受けられます。

実際、KDDIでは「2021年4月から2024年4月にかけて、40歳未満の管理職数は2.6倍に増加」したと報告しています(「ジョブ型人事指針」より)。

ところで、日本企業は本当に「実力主義ではなかった」のでしょうか。この問いは、ジョブ型を理解するうえで大変重要です。

「マネジメントの父」と呼ばれ、「日本通」でもあるピーター・ドラッカーは、ある疑問を投げかけました。

それが「日本企業は年功序列で平等といわれながら、40代以降になれば、世界で一番厳しい競争が繰り広げられる」というもの。通説と矛盾する日本の実態を見抜いていたのです。

また、高橋伸夫東京理科大学教授は、およそ20年前に出した書籍「虚妄の成果主義」(日経BP)で、伝統的に日本企業には「競争環境が存在した」と指摘しています。

さらに興味深いことに1986年に実施した高橋氏の調査では、20代前半では回答の約6割が(自社の人事運用を)「年功序列」と答えていたのに対し、40代前半になると約4分の3が「能力主義」であると回答したのです。

また、横並びで係長に昇進したとしても、仕事の難易度に差が見られることも指摘。優秀とされる係長ほど難度の高い仕事を任せられているというのです。要は、若い社員には職位・給与で差は付けなくても、仕事の内容で差を付けているのです。

まとめると、「社内には競争環境はある。ただし、役職として差が付くのは40代以降」ということになります。伝統的な日本の組織で働いている人には、しっくりとくる表現ではないでしょうか。

どう転んでも不幸な「遅い昇進」

日本の人事の特徴の一つである「遅い昇進」。

その背景として、前回の記事で説明したように、30歳前後で昇進に大きな差を付けて勝ち組と負け組の二極化が明確にすると、負け組の烙印を押された人は意欲を失い、低空飛行のまま定年までの30年間を過ごすことになります。

それでは会社は困るので、大半の社員が40代半ばまでは昇進への意欲を失わずに働き続けてもらうために、役職ではそこまで差を付けずに「だましまだし」平等主義を装っているのです。

しかも、バブル崩壊後、多くの日本企業が事業再編の過程で事業の数を減らしていっているので管理職ポストも減少傾向にあります。

そうなると、管理職に昇進できない40~50代社員が大量発生するはずです。ところが現実に目をやると、多くの企業が中高年社員の大半を管理職に登用してきました。「部長代理」や「特任」などを冠したいわゆる「部下なし管理職」を含めて。

こうしてなし崩し的に管理職が増えた結果、正社員全体に占める管理職比率が4割に達する企業もあります。あのソニーグループですら、約10年前はそのような状況でした。

このように日本企業は成長が止まると、早かれ遅かれ

📌管理職になれずに目の死んだ中高年社員だらけになる

📌名ばかり管理職まみれのゆがんだ組織構造になる

という、どちらを選んでもディストピアの世界という究極の二択を迫られることになります。

そこで出番となるのが「ジョブ型」雇用・人事ということになります。

適材適所から「適所適材」へ

ジョブ型と一口に言っても、欧米の仕組みに寄せている日立製作所のような例もあれば、日本的な要素をふんだんに残している企業まで実に様々。とはいえ、各社各様のジョブ型にも以下のような共通傾向はみられます。

📌椅子を先に決める適所適材型

📌専門職への道を敷設

📌人事異動は手挙げ式

第一に、これまでの日本の人事は「適材適所」型といい、「その人にふさわしい役職は何か」と「人起点」で考えます。管理職に定員があるという発想は希薄で、管理職比率4割のような組織の焼け太りを招きがちです。

一方、ジョブ型では発想を天地逆転させた「適所適材」型。組織における椅子(役職)の配置を先に決め、その椅子にふさわしい人材を配置するアプローチです。椅子の数は基本的に増えません。

第二に、「プロフェッショナル職」や「インディビデュアル・コントリビューター」と称される専門職コースを新設する企業が多く見られます。マネジメント(管理)職にならなくても、専門性を深掘りするキャリアの道を作ることができます。

そして第三に、キャリアの決定権を大転換させる社内公募(ポスティング)制が挙げられます。

従来、日本企業ではジョブローテーションと呼ばれる定期的な人事異動が行われてきました。配属先を決めるのは会社であり、個人は自分のキャリアを自分で決められませんでした。全員を管理職として報いることができない時代にあって、会社がキャリアの決定権を個人に返納した格好です。

こうして、キャリアを再考するのが手遅れになる前の30代から、管理職を目指すのか、プレーヤーとして専門領域を極めるのかを自分で計画する。そして、手挙げ式の異動によって自らの意志でキャリアを選ぶという図式です。

このように適所適材、専門職コース、手挙げ式異動の3セットがそろうことで機能するのがジョブ型となります。

以上、ジョブ型とは実力主義への転換というよりも、日本の伝統的人事が抱えていた諸課題を解消するための制度なのです。

「出世がすべて」の道の強制歩行

ジョブ型の広がりによって、改めて浮き彫りになったことがあります。それは法務などを除き、日本企業では専門性を極めるキャリアパス、つまり、プロへの道がほぼ存在していなかったことです。

現状では、専門職コースには「管理職になれなかった人が選ぶ選択肢」のようなネガティブな印象すらあります。関連して、日本では博士号を持つような高度専門職の採用をためらいます。むしろ、自社のカラーに都合よく染まってくれる人を選好する意味で、根っからの「素人」志向です。

それがスポーツの世界となると、様相を異にします。

企業でいえば部長程度に相当する「監督」は、選手の選定や交代などチーム運営の権限と責任を持ちます。ただし、監督が選手よりも「偉い」のではなく、ただの役割の違いに過ぎません。現にスタープレーヤーの方が監督やコーチよりも年俸が高いケースが当たり前です。

また、「名選手名監督あらず」という言葉があるように、優秀なプレーヤーであっても、必ずしも監督やコーチとしての結果に結びつくとは限りません。逆に、選手時代に華々しい実績を持っていなくとも、監督という管理職で優れた結果を出す人もいます。

スポーツの世界とは対照的に、日本企業では一般にプレーヤーとして成績を伸ばし続けていても、管理職にならない限り高い処遇は期待されません。研究職のような職種であっても然りです。

関連して、日本ではプレーヤーとしての結果を出した人からマネジャーに昇進していく傾向にあります。その際、当人のマネジャーとしての資質や適性が考慮されることはあまりありません。

日本企業で専門職の価値が認められにくい背景を説明するのが、「単線キャリアパス」と呼ばれ、日本に根付く独自のキャリア観です。

社長を頂点として、役員への昇進が究極のゴール。それに向けて「管理職としてどれだけ昇進するか」が、キャリアの成功を測る「唯一の物差し」となります。

新卒入社した人が放り込まれた「出世レース」で、その先頭集団から一度でも脱落したら、復帰はほぼ絶望的となります。そのため、個人は望まぬ転勤を含めた会社都合の異動を無条件に受け入れ、休日出勤も厭わない長時間労働を強いられてきました。

職場が男性中心で、子育てと家事は女性が一手に引き受けるというかつての家族観があってこそ、成立する仕組みでもありました。

日本的人事の正体

日本の伝統的な雇用・人事といえば、「新卒一括採用」、「年功序列」、「終身雇用」、そして「企業別労働組合」が知られています。しかしながら、それらに引けを取らないほど日本特有の人事を特徴づけている「単線キャリアパス」は、ほぼ知られてきませんでした。

結果、単線キャリアパスが問題として取り上げられることもほとんどありませんでした。健康に例えるなら、診断で引っかからなかったことで温存され、バブル崩壊から30年もの間、心身の不調をもたらし続けてきた「隠れた病巣」です。

もちろん、単線キャリアパスにも良い点があります。若者に特定の資格や職務経験を求めず、「ポテンシャル」の1本釣りで採用して育成していく。この仕組みにより、若年層の失業率の低さは国際的にみて圧倒的に低いものでした。

また、最初から幹部候補を特定の学歴を持つ人やエリートに限定している欧米とは異なり、日本企業では総合職として入社してきた人全員に経営幹部へと昇進する可能性が開かれています。

その代償として、本人のキャリア観も家族の事情も一顧だにされない人事異動が行われ、出世だけがキャリアの成功という同じ道で会社のために尽くすことを強要されてきました。

要は、キャリア観の多様性を認めず「出世だけが成功」の教義(ドグマ)で社員を洗脳し、他社に通用する専門性もキャリアの自律性も削いできた点で、今の時代にはそぐわないのです。

実際、若手を中心に管理職になりたくない人も増えています。そうした人は、ジョブローテーションのように会社に自分のキャリアを牛耳される仕組みも嫌います。今や30代の中堅人材の離職増加が深刻な経営課題となっています。

ミスマッチが主な要因の20代の離職と比べ、30代の離職では自分が思い描くキャリアと会社が提供するキャリアパスの不一致が主な要因であると、連載の第一回で指摘しました。

単線キャリアパスという旧態依然の仕組みを放置したままでは、人材獲得の競争で劣後していく......企業側も気づき始めています。

残念ながら現段階では、ジョブ型にまつわる記事の大半が「管理職の抜擢」または「管理職下ろし(シニアの降格)」など管理職になれるかどうかのテーマに終始しているきらいがあります。これでは従来の発想を引きずったままです。

真に必要な人事改革とは、管理職以外にも輝けるキャリアが整備されること、そして個人側にキャリアの主導権を戻す仕組みを作ることです。そのうえで管理職への道を志望する人同士の競争環境がある状況が理想となります。

ジョブ型と呼ばれようがそうでなかろうが、こうした環境を作れるかどうかが日本の人事改革を見極めるうえでの試金石となります。

以下は本連載の第二回記事です。