【核心】若手が辞めて、シニアが残る「本当の理由」

「働かないおじさん」という言葉が生まれてどれだけの月日が経つでしょうか。この問題がいっこうに解消されない理由は極めてシンプルです。

中高年の「個人の問題」だと決めつけて、原因の究明について真剣に考えてこなかったからです。そもそも働かなくなるのは、中高年社員がモチベーションを維持できない深い理由があるからです。

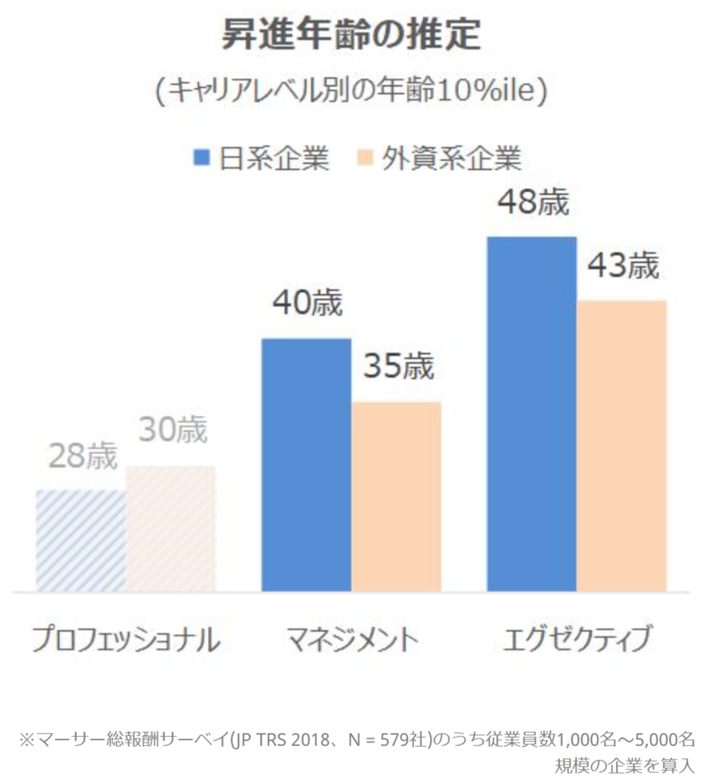

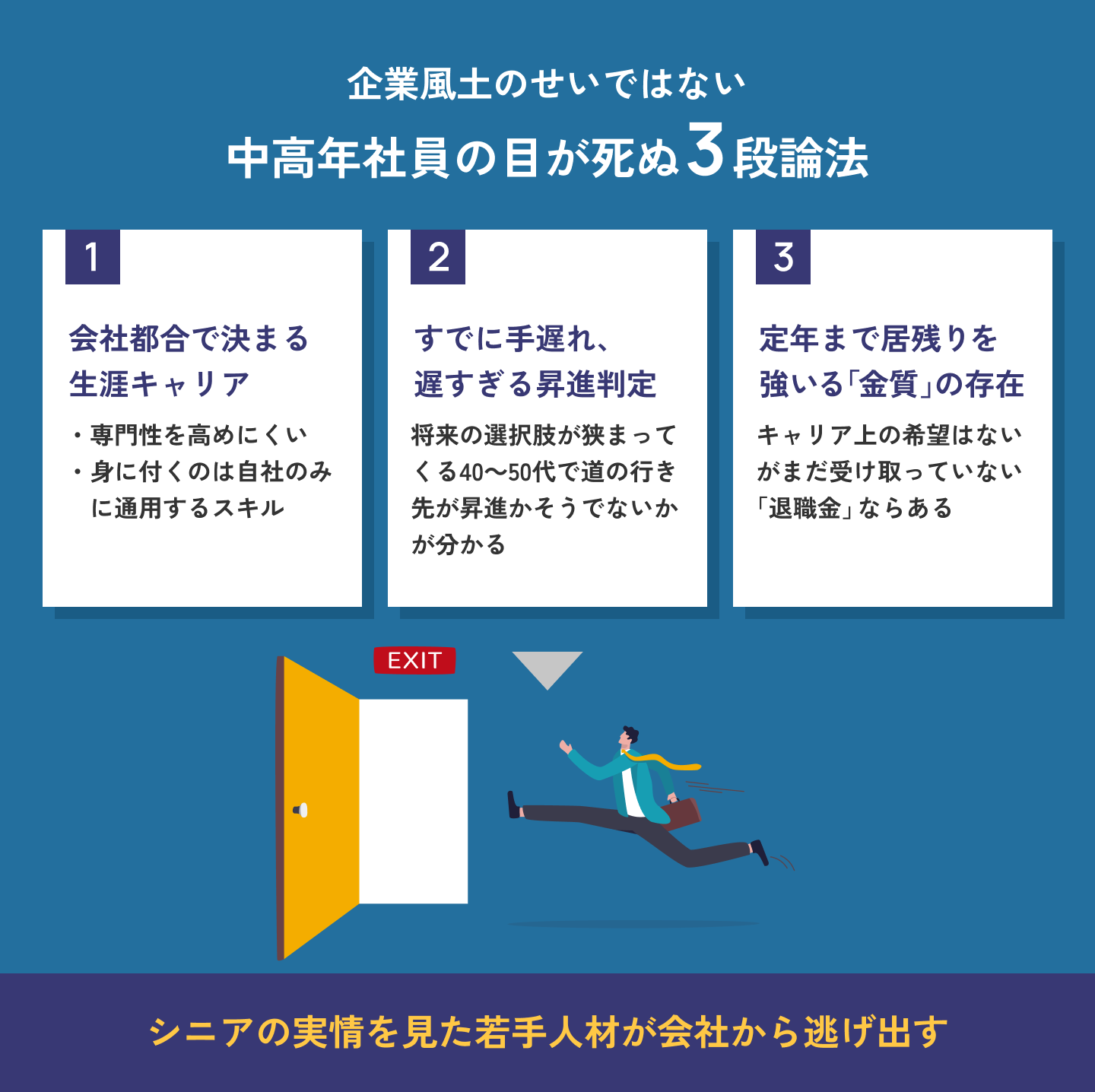

「企業風土が悪い」の類も本質的な理由にはなりません。あらゆる業界にも横たわる課題であることから、「中高年社員が輝けない」のは、風土いかんによらず日本企業に共通する構造的な問題です。

現在、人的資本経営の名の下、若手・中堅社員向けのエンゲージメント向上策などに力を入れている企業が増えています。対照的に、中高年に対してはエンゲージメントのてこ入れをするどころか、「管理職下ろし」に邁進している企業が少なくありません。

しかし、人的資本経営の本丸は、中高年社員の活性化にほかなりません。

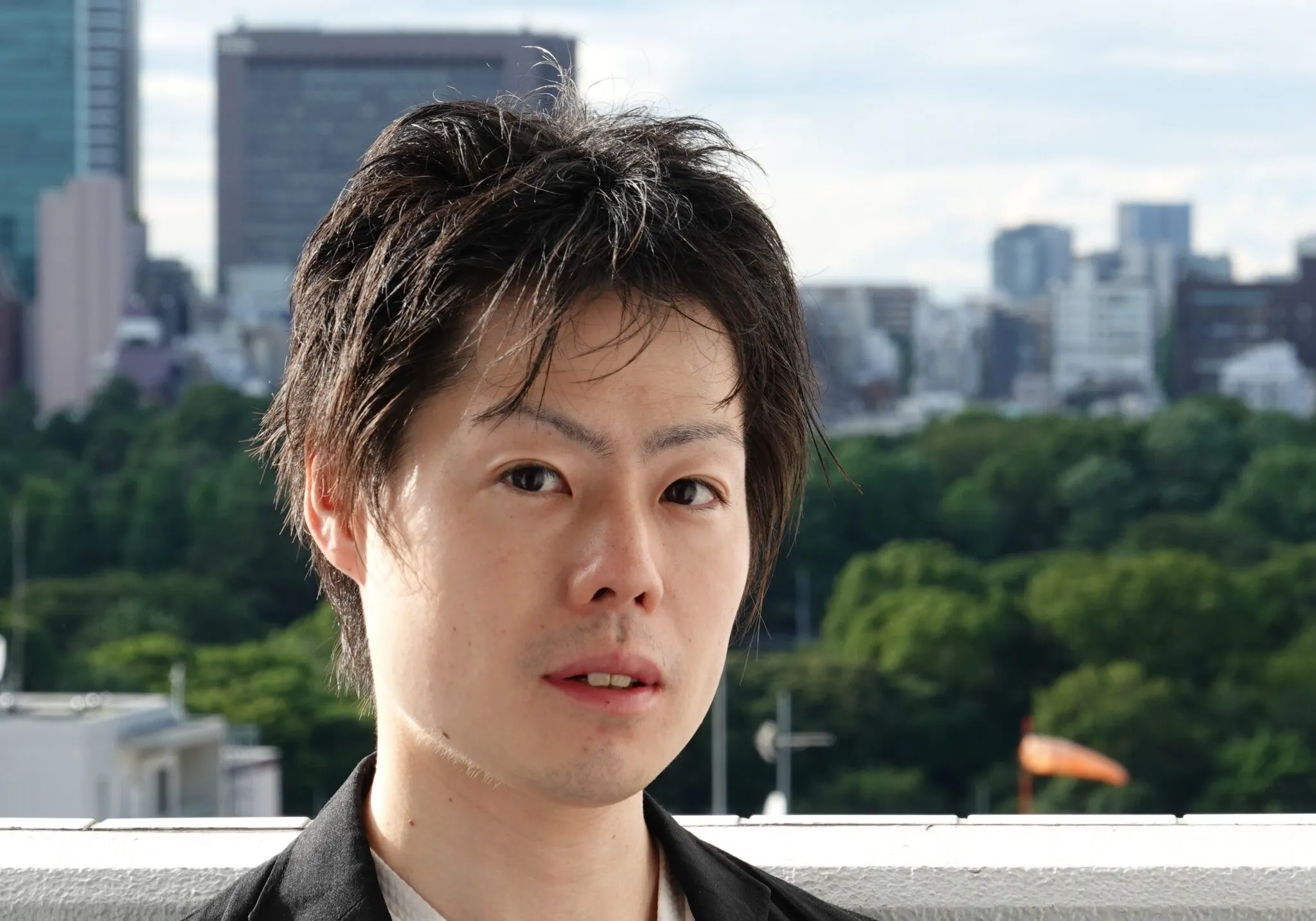

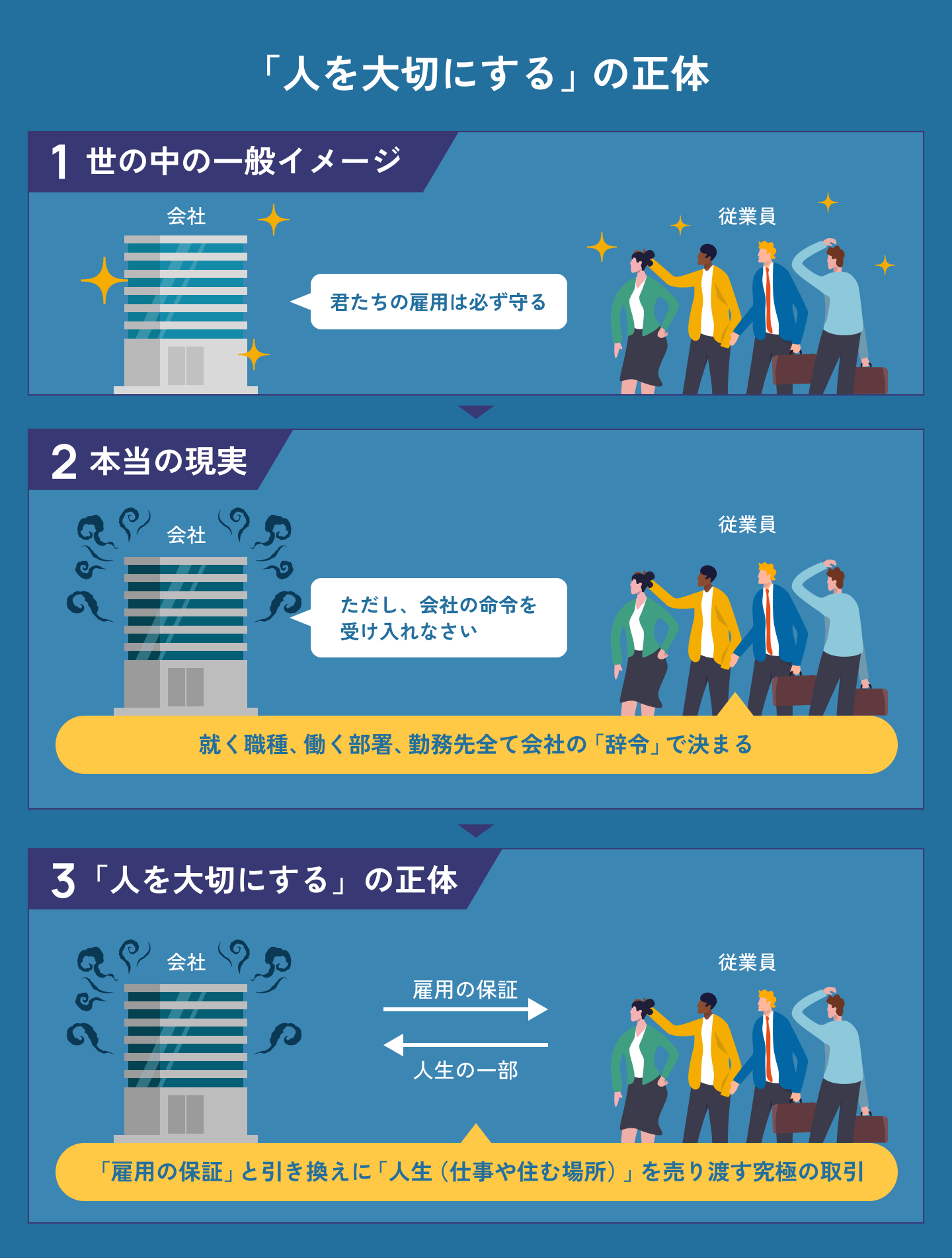

なぜなら、長年その会社で働いてきたシニアが輝けない企業が「人を大切にしている」はずがないからです。今の時代、輝いていないシニアを見た若手が退職するという負の連鎖反応も起こり得ます。

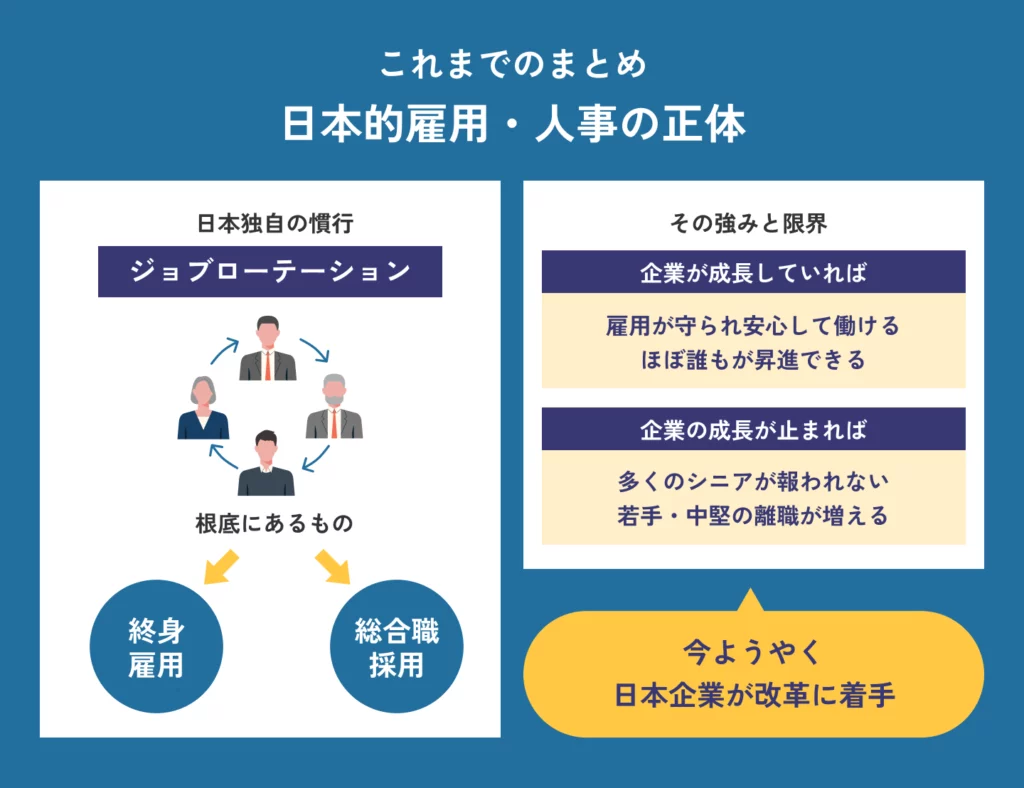

中高年社員の輝けない仕組みは、日本的人事の課題で一番根深い根源そのもので、日本企業が長らく放置してきたもの。その最深部に迫ることで、「ジョブ型」などの今の人事トレンドの本質を理解する一助にもなります。

キャリアは会社が決めるもの

日本の常識は、世界の非常識──。

その代表例が、社会人への「エントリー」である新卒一括採用でしょう。新卒採用では、本人が大学で身に付けた学問や専門的知見よりも、「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を聞いて本人のポテンシャルを見極めようとします。

入社後は、その人の職種や配属部署、そして勤務地に至るまですべてが会社主導で決まります。「就職」よりも「就社」とする方が的確な表現です。

ジョブローテーションには多様な経験が身に付き、視野が広がる、また眠っていた才能が発掘されるといった利点があります。その反面、他社でも通用するような高度な専門性を蓄積することが難しくなります。

しかも、会社主導で仕事が決められていくとキャリアの自律心が損なわれていき、30代半ばにもなれば、多くの人が「キャリアは会社が決める」ものと盲目的に思い込むようになっていきます。いわゆる「会社に染まる」ようになってきます。

社歴を重ねるにつれて「わが社の専門家」になっていくと表現したのは雇用研究の第一人者、労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎労働政策研究所長です(*1)

前回解説したように、こうした人事慣行の背景には日本企業が不況時にリストラをするのではなく、人員余剰の部門から他部門に人を異動させることで乗り越えてきたという歴史的経緯があります。

個人にとっては、簡単にはクビにならない代わりに、私生活に多大な影響を受ける転勤を含めて、会社都合の人事を受け入れるなど、人生を会社に捧げることを強いられてきました。

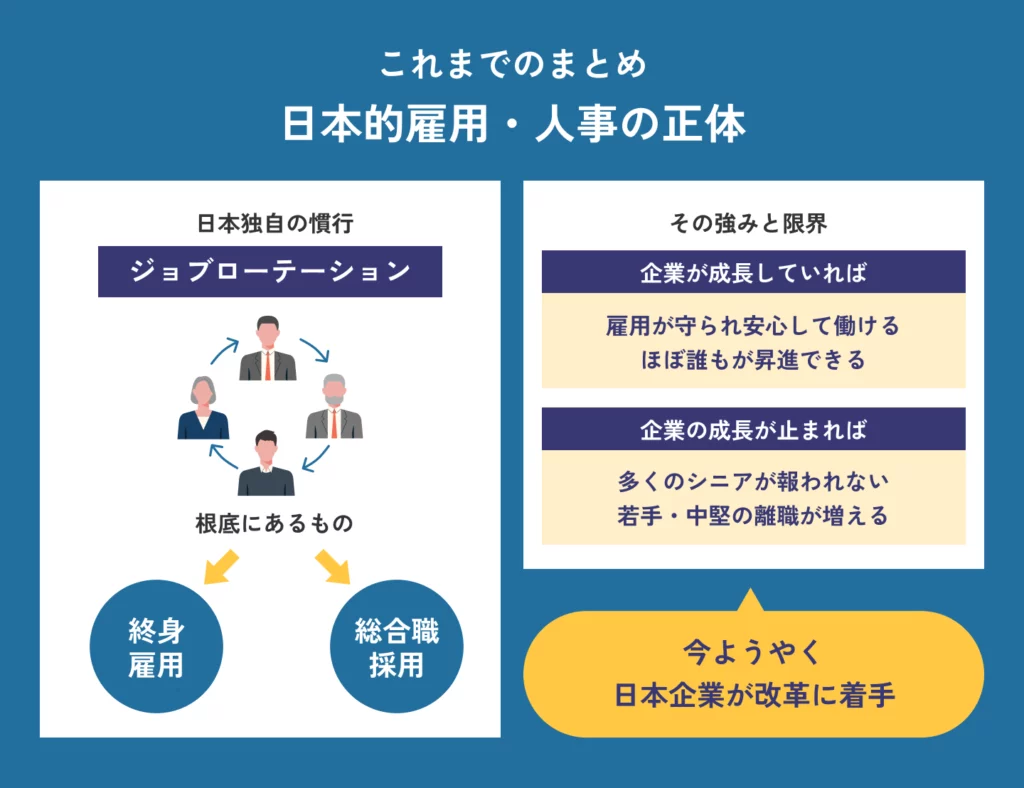

「終身雇用」と、会社がその人の仕事を決める「ジョブローテーション」のセットで成り立っている。これが日本の雇用制度における「暗黙の了解」です。

「遅い昇進」には深い訳がある

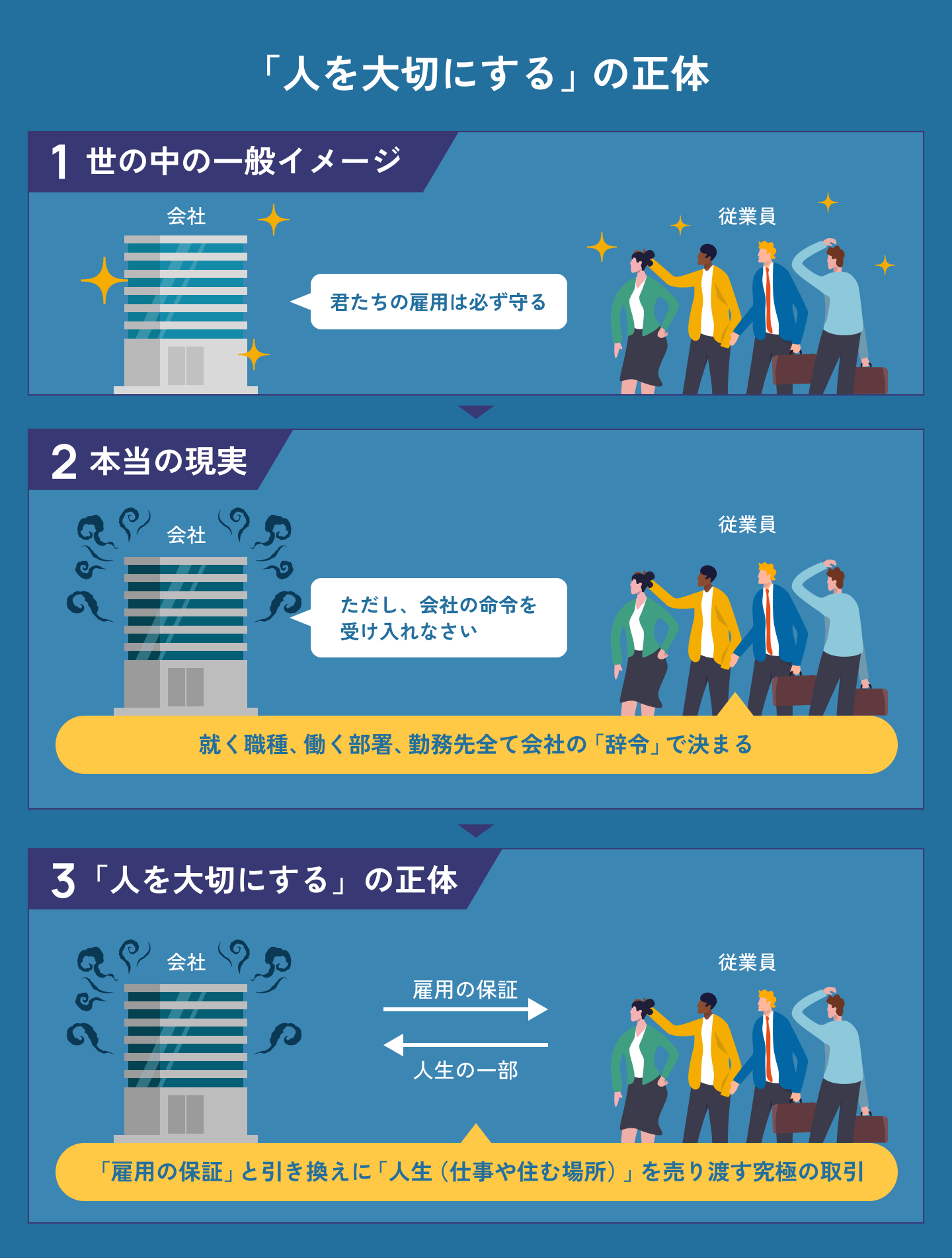

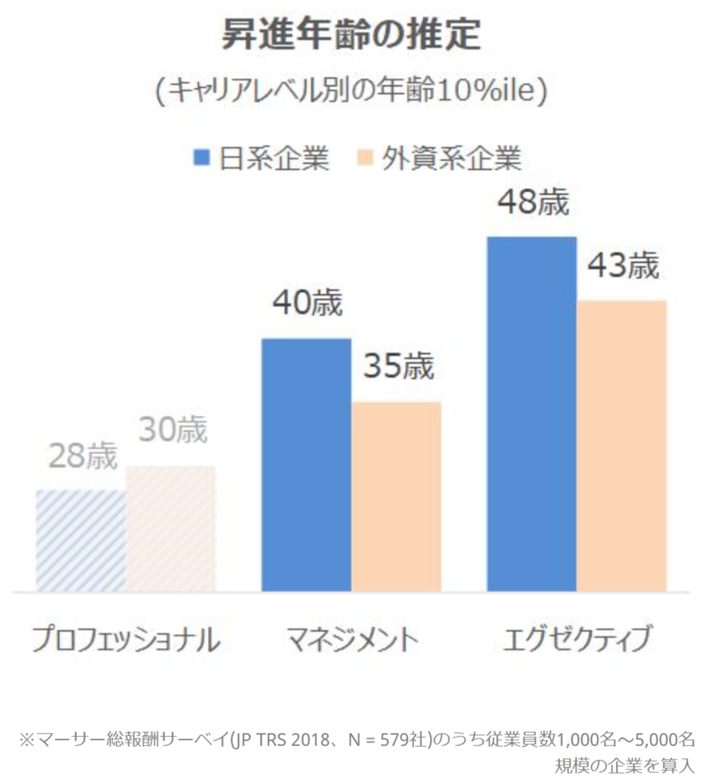

日本が自他ともに認めるのが「年功序列」の名の下、管理職への昇進時期が遅いこと。海外企業と比較せずとも、外資系企業(海外資本企業の日本法人)と比較するだけでも明確な差が見られます。

日本企業では昇進時期が遅いことが文化のように「当たり前」のこととされ、その理由や前提に疑いを持つことは稀でした。

あまり知られていませんが、「遅い昇進」には固有の理由が存在します。それも、日本の人事慣行である「終身雇用」と深い関係があるものです。

仮に30歳前後で幹部への選抜が行われたとします。幹部として白羽の矢が立った人はやる気に満ちあふれるでしょう。一方で、選抜されなかった人はきっと心底がっかりしてモチベーションを大きく下げるでしょう。パフォーマンスにも悪影響をきたしかねません。

前回説明したとおり、一般に日本では、本人が会社に従順である限りは、パフォーマンスが低いことを理由とした解雇はできません。会社からすれば、社員に定年までの30年近くも低空飛行を続けられたらたまったものではありません。

そこで「あえて」、昇進で明確に差をつける時期を40代以降に遅らせているのです。極端に表現するなら、40代前半くらいのほぼすべての社員に「自分には昇進の可能性がある」と夢を見させ、八面六臂の働きをさせてきたのです。

パーソル総合研究所の藤井薫上席主任研究員によれば、役員候補者は部長になる前、極端な例では新卒入社時点で決まるそうです。しかし、全員に役員への昇進トーナメントに参加していると思い込ませるためにも、人事部でも一部の人しか知りえない「秘匿性の高い世界」と論じています(*2)。

平等主義といわれることもある日本的人事ですが、40代後半の社員に対しては残酷なまでに昇進に差を付けてきます。

分かりやすいのが、金融機関や霞が関(中央省庁)です。出世街道から脱落した人が、子会社や地方機関に出向・転籍していきます。それも年を追うごとに一人、また一人と......

伝統的な日本企業勤めで40代半ばともなれば、その人はすっかり「わが社の専門家」に仕立てられているでしょう。転職によって他社に機会を求める選択肢が難しくなっています。

その会社で昇進の可能性が絶たれた時点は「時すでに遅し」。その人のキャリアが一気に詰んでしまうのです。

退職金という「人質」

雇用の保証と引き換えにキャリアをすべて会社に委ね、時には望まぬ転勤も受け入れ、昇進という淡い期待を胸に抱いて働いてきたにもかかわらず、無情にも昇進レースから脱落していく。

よく中高年社員が「死んだ魚のような目」をしていると言われます。これだけの仕打ちを受けたのであれば無理もないことです。

それでも中高年社員の多くがその会社にとどまり続けます。その理由は、なにも他社で通用するスキルを持っていないと思うような不安や消極的な気持ちに基づくものだけではありません。

「退職金」という存在があるからです。

退職金は福利厚生のように扱われているものの、実態は給料の後払いです。定年までその会社にいると「満期」を迎えて、その支払額が最大化されます。

しかも、いわゆる「退職金ポイント」の増加度合いは、50代前後に大きくブーストされます。大手企業ともなれば、その増加額はゆうに年100万円を超えます。定年前に自己都合退職すれば減額されることもあいまって退職金は、人質ならぬ「金質」のようなもの。

よく「年をとるほど、保守的になる」と言われます。それは必ずしも正しくはありません。

「会社に裏切られた」と思っている人でさえ、せめて退職金だけでも「満額ゲット」するという「合理的」な選択をしているに過ぎないのです。

以上、一部の昇進組を除き、大半の中高年社員がモチベーションを失う不条理のメカニズムがあるのです。この問題は、企業風土や風通しのよさといった個社事情を完全に超越しています。

雇用の流動化が進んだ今、死んだ目をしている上司を見て幻滅した若手・中堅社員が、逃げ出すように会社から去っていきます。第一回で説明したように、「生涯安泰」のはずの金融機関や公務員ですら、「危機的状況(*3)」と危惧されるほどに人材確保に苦労していることの一端もここにあります。

シニアを大切にしない組織で若手・中堅人材は定着しません。だからこそ、人的資本経営の一丁目一番地は、実はシニアの活性化なのです。

ノンエリート主義の功罪

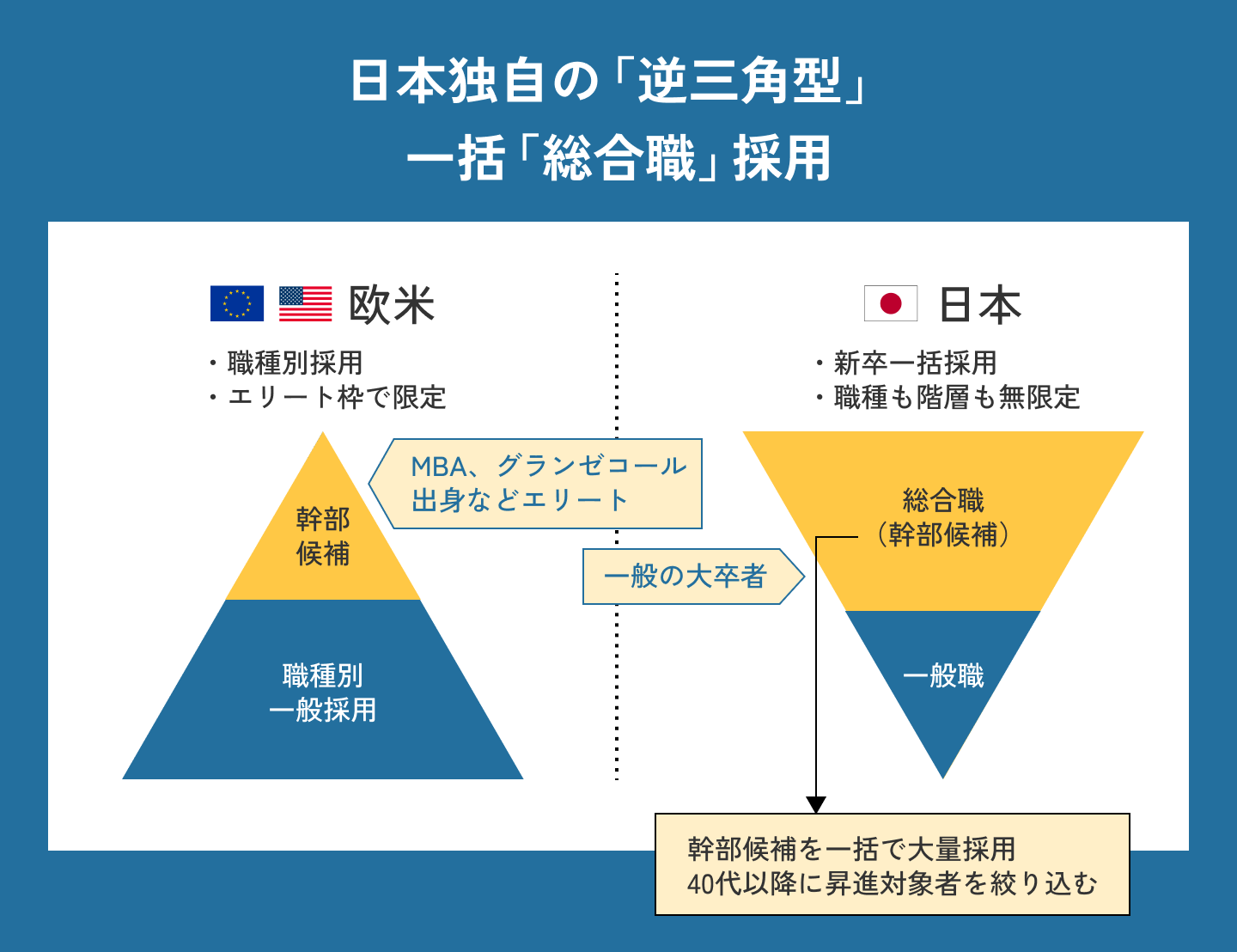

日本的雇用・人事の深層の「最深部」にたどり着くためには、その「入口」である「新卒一括採用」について深掘りする必要があります。この採用スタイルも日本限定の「ガラパゴス」慣行であることを知っている人は多いでしょう。

ちなみに新卒一括採用で、新しい潮流が起きています。それが「総合職」と「一般職」のうち、一般職を廃止して総合職に統合する動きです。特に金融や商社などの業界で顕著な動きとなっています。

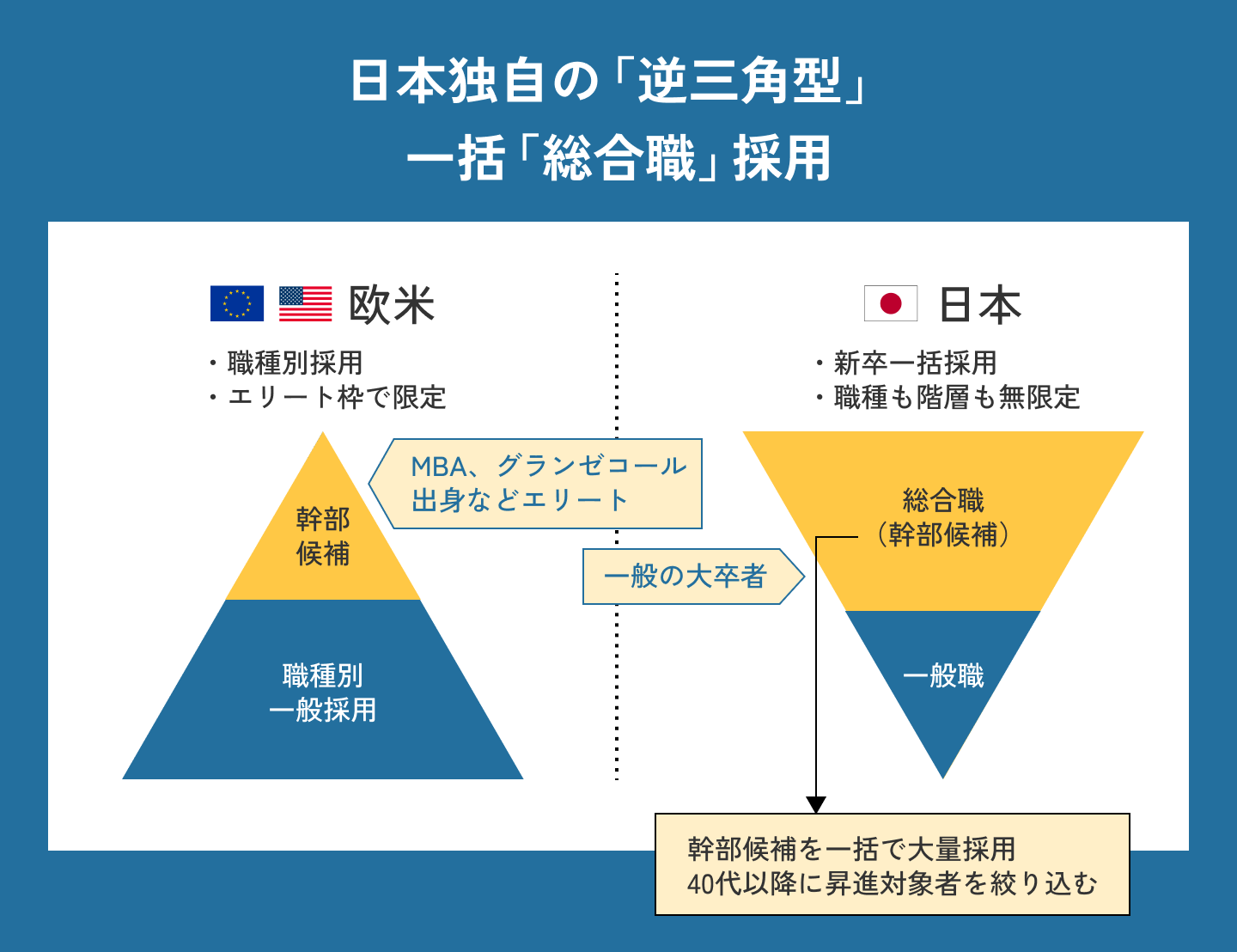

この総合職とは、将来の管理職候補でもあります。総合職を欧米と比較すると、日本の人事・雇用の特徴がよく理解できます。

職種別採用を基本とする欧米。採用や人事の根底にある原理は「エリート主義」です。

アメリカならMBA(経営学修士)ホルダー、フランスならエリート養成機関のグランゼコール出身者のような「選ばれしもの」が幹部候補として採用。しかも、いきなりマネジャーに就きます。

こうしたエリートは、日本におけるジョブローテーションに近い部署異動の対象になることもしばしば。日本の「モーレツ」にも通じる長時間労働をこなす人も少なくありません。

一方、その他大勢の「一般」の従業員は昇進の機会が限られています。昇進への期待感が薄いこともあって、ほどほどに働いてプライベートを優先する傾向にあります。

日本の場合は、入り口(採用)の構造が欧米とは真逆です。幹部候補である総合職を新卒一括で大量に採用します。欧米よりもはるかに多くの人々に幹部候補の門戸を広げています。見方次第では、「多くの人に社長または役員になるチャンスがある」と言えます。

例えば、松下電器産業(現パナソニック)の3代目社長の山下俊彦氏は工業高校卒でした。トヨタ自動車の河合満エグゼクティブフェローは、中学卒業後にトヨタ技能者養成所(現トヨタ工業学園)に入り、トヨタで副社長に就任するまでに至りました。

いくばくかのジャパニーズ・ドリームの事例はあるものの、別の視点に立てば、大量の若者が幹部候補として入社し、本人の意向にかかわらず昇進レースという闘技場に強制動員されるとも言えます。

会社の都合のよい人事配置と長時間労働を受け入れさせ、報われる人はごく一部、残りの大半は死んだ魚のような眼をした中高年社員となる。

このような残酷な実情を鑑みると、公平な競争であるはずの日本の非エリート主義の採用が、欧米のエリート主義よりも一概に良いとは言えません。

いつか終わる夢

もっとも高度経済成長期には、日本の総合職の仕組みはかみ合っていました。

企業の規模がどんどんと大きくなっているので、管理職ポストの絶対数も増えていきます。したがって、かつて言われたように頑張っていれば「ほぼ誰もが課長になれた」のです。

しかし、いったん成長が止まると逆回転が始まります。ポストが増えないので、管理職になれない人が大量に発生します。それが、バブル崩壊後の1990年代以降の日本企業の実態です。

要は、日本的雇用・人事は「持続可能性」がゼロなのです。

その企業が成長期にある段階は一人ひとりに見返りがあり、全体として機能します。しかし、いったん成長が止まるやいなや機能不全に陥り、払った犠牲に見合った見返りを得られません。

ちなみに、1990年代の日本企業は管理職になれない人をなるべく減らすため、ポストを新説することに腐心したそうです。極端なケースでは、外部委託していた社食を、子会社を新設して内製化してまでポストを増やそうとした例もあったほど(*4)。

前回、日本的人事は、会社が従業員に「終身雇用」を提供し、その対価として従業員は自分の「キャリア」を会社に委ねる暗黙の契約が根底にあると説明しました。

「雇用を守る」だけでは、日本的人事は機能しません。

今回明らかにしたように、その会社が成長し続けることでポストを増やし続けないとなりません。ずっと成長し続ける企業はごく一部に限られているので、日本的人事は「いつか終わる夢」なのです。

日本のバブル崩壊時点で、ほとんどの企業で人事は機能を失っていました。にもかかわらず、「新時代の日本的経営」のような標語の下、成果主義や非正規雇用の拡大などの小手先の対応に終始してきました。

ようやく今になり、急速に進む採用難と、30代を含めた中堅社員の離職増加によって危機意識が芽生え、ようやく人事の仕組みを根本から変えていこうとする機運が高まってきました。

そう考えると、少子高齢化は必ずしも経済にとって不利益だけをもたらすものではないことになります。長らく放置されてきた日本の人事制度を刷新し、本当に人を活かす企業とは何かを考えるきっかけをもたらした点においては経済成長に資すると言っても過言ではありません。

本特集では第1回から今回の第3回にかけて、日本の人事の課題を深掘りしてきました。次回からは、それらの課題の解消策と、日本の人事の展望、そして希望に迫ります。

参考文献・資料

*1:ジョブ型雇用とは何か 濱口桂一郎 岩波新書

*2:人事ガチャの秘密 藤井薫 中央公論新社

*3:最終提言 人事行政諮問会議(2025年3月24日公表)

*4:日本型「成果主義」の可能性 城繁幸 東洋経済新報社

連載初回はこちら

キャリアは会社が決めるもの

日本の常識は、世界の非常識──。

その代表例が、社会人への「エントリー」である新卒一括採用でしょう。新卒採用では、本人が大学で身に付けた学問や専門的知見よりも、「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を聞いて本人のポテンシャルを見極めようとします。

入社後は、その人の職種や配属部署、そして勤務地に至るまですべてが会社主導で決まります。「就職」よりも「就社」とする方が的確な表現です。

ジョブローテーションには多様な経験が身に付き、視野が広がる、また眠っていた才能が発掘されるといった利点があります。その反面、他社でも通用するような高度な専門性を蓄積することが難しくなります。

しかも、会社主導で仕事が決められていくとキャリアの自律心が損なわれていき、30代半ばにもなれば、多くの人が「キャリアは会社が決める」ものと盲目的に思い込むようになっていきます。いわゆる「会社に染まる」ようになってきます。

社歴を重ねるにつれて「わが社の専門家」になっていくと表現したのは雇用研究の第一人者、労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎労働政策研究所長です(*1)

前回解説したように、こうした人事慣行の背景には日本企業が不況時にリストラをするのではなく、人員余剰の部門から他部門に人を異動させることで乗り越えてきたという歴史的経緯があります。

個人にとっては、簡単にはクビにならない代わりに、私生活に多大な影響を受ける転勤を含めて、会社都合の人事を受け入れるなど、人生を会社に捧げることを強いられてきました。

「終身雇用」と、会社がその人の仕事を決める「ジョブローテーション」のセットで成り立っている。これが日本の雇用制度における「暗黙の了解」です。

「遅い昇進」には深い訳がある

日本が自他ともに認めるのが「年功序列」の名の下、管理職への昇進時期が遅いこと。海外企業と比較せずとも、外資系企業(海外資本企業の日本法人)と比較するだけでも明確な差が見られます。

日本企業では昇進時期が遅いことが文化のように「当たり前」のこととされ、その理由や前提に疑いを持つことは稀でした。

あまり知られていませんが、「遅い昇進」には固有の理由が存在します。それも、日本の人事慣行である「終身雇用」と深い関係があるものです。

仮に30歳前後で幹部への選抜が行われたとします。幹部として白羽の矢が立った人はやる気に満ちあふれるでしょう。一方で、選抜されなかった人はきっと心底がっかりしてモチベーションを大きく下げるでしょう。パフォーマンスにも悪影響をきたしかねません。

前回説明したとおり、一般に日本では、本人が会社に従順である限りは、パフォーマンスが低いことを理由とした解雇はできません。会社からすれば、社員に定年までの30年近くも低空飛行を続けられたらたまったものではありません。

そこで「あえて」、昇進で明確に差をつける時期を40代以降に遅らせているのです。極端に表現するなら、40代前半くらいのほぼすべての社員に「自分には昇進の可能性がある」と夢を見させ、八面六臂の働きをさせてきたのです。

パーソル総合研究所の藤井薫上席主任研究員によれば、役員候補者は部長になる前、極端な例では新卒入社時点で決まるそうです。しかし、全員に役員への昇進トーナメントに参加していると思い込ませるためにも、人事部でも一部の人しか知りえない「秘匿性の高い世界」と論じています(*2)。

平等主義といわれることもある日本的人事ですが、40代後半の社員に対しては残酷なまでに昇進に差を付けてきます。

分かりやすいのが、金融機関や霞が関(中央省庁)です。出世街道から脱落した人が、子会社や地方機関に出向・転籍していきます。それも年を追うごとに一人、また一人と......

伝統的な日本企業勤めで40代半ばともなれば、その人はすっかり「わが社の専門家」に仕立てられているでしょう。転職によって他社に機会を求める選択肢が難しくなっています。

その会社で昇進の可能性が絶たれた時点は「時すでに遅し」。その人のキャリアが一気に詰んでしまうのです。

退職金という「人質」

雇用の保証と引き換えにキャリアをすべて会社に委ね、時には望まぬ転勤も受け入れ、昇進という淡い期待を胸に抱いて働いてきたにもかかわらず、無情にも昇進レースから脱落していく。

よく中高年社員が「死んだ魚のような目」をしていると言われます。これだけの仕打ちを受けたのであれば無理もないことです。

それでも中高年社員の多くがその会社にとどまり続けます。その理由は、なにも他社で通用するスキルを持っていないと思うような不安や消極的な気持ちに基づくものだけではありません。

「退職金」という存在があるからです。

退職金は福利厚生のように扱われているものの、実態は給料の後払いです。定年までその会社にいると「満期」を迎えて、その支払額が最大化されます。

しかも、いわゆる「退職金ポイント」の増加度合いは、50代前後に大きくブーストされます。大手企業ともなれば、その増加額はゆうに年100万円を超えます。定年前に自己都合退職すれば減額されることもあいまって退職金は、人質ならぬ「金質」のようなもの。

よく「年をとるほど、保守的になる」と言われます。それは必ずしも正しくはありません。

「会社に裏切られた」と思っている人でさえ、せめて退職金だけでも「満額ゲット」するという「合理的」な選択をしているに過ぎないのです。

以上、一部の昇進組を除き、大半の中高年社員がモチベーションを失う不条理のメカニズムがあるのです。この問題は、企業風土や風通しのよさといった個社事情を完全に超越しています。

雇用の流動化が進んだ今、死んだ目をしている上司を見て幻滅した若手・中堅社員が、逃げ出すように会社から去っていきます。第一回で説明したように、「生涯安泰」のはずの金融機関や公務員ですら、「危機的状況(*3)」と危惧されるほどに人材確保に苦労していることの一端もここにあります。

シニアを大切にしない組織で若手・中堅人材は定着しません。だからこそ、人的資本経営の一丁目一番地は、実はシニアの活性化なのです。

ノンエリート主義の功罪

日本的雇用・人事の深層の「最深部」にたどり着くためには、その「入口」である「新卒一括採用」について深掘りする必要があります。この採用スタイルも日本限定の「ガラパゴス」慣行であることを知っている人は多いでしょう。

ちなみに新卒一括採用で、新しい潮流が起きています。それが「総合職」と「一般職」のうち、一般職を廃止して総合職に統合する動きです。特に金融や商社などの業界で顕著な動きとなっています。

この総合職とは、将来の管理職候補でもあります。総合職を欧米と比較すると、日本の人事・雇用の特徴がよく理解できます。

職種別採用を基本とする欧米。採用や人事の根底にある原理は「エリート主義」です。

アメリカならMBA(経営学修士)ホルダー、フランスならエリート養成機関のグランゼコール出身者のような「選ばれしもの」が幹部候補として採用。しかも、いきなりマネジャーに就きます。

こうしたエリートは、日本におけるジョブローテーションに近い部署異動の対象になることもしばしば。日本の「モーレツ」にも通じる長時間労働をこなす人も少なくありません。

一方、その他大勢の「一般」の従業員は昇進の機会が限られています。昇進への期待感が薄いこともあって、ほどほどに働いてプライベートを優先する傾向にあります。

日本の場合は、入り口(採用)の構造が欧米とは真逆です。幹部候補である総合職を新卒一括で大量に採用します。欧米よりもはるかに多くの人々に幹部候補の門戸を広げています。見方次第では、「多くの人に社長または役員になるチャンスがある」と言えます。

例えば、松下電器産業(現パナソニック)の3代目社長の山下俊彦氏は工業高校卒でした。トヨタ自動車の河合満エグゼクティブフェローは、中学卒業後にトヨタ技能者養成所(現トヨタ工業学園)に入り、トヨタで副社長に就任するまでに至りました。

いくばくかのジャパニーズ・ドリームの事例はあるものの、別の視点に立てば、大量の若者が幹部候補として入社し、本人の意向にかかわらず昇進レースという闘技場に強制動員されるとも言えます。

会社の都合のよい人事配置と長時間労働を受け入れさせ、報われる人はごく一部、残りの大半は死んだ魚のような眼をした中高年社員となる。

このような残酷な実情を鑑みると、公平な競争であるはずの日本の非エリート主義の採用が、欧米のエリート主義よりも一概に良いとは言えません。

いつか終わる夢

もっとも高度経済成長期には、日本の総合職の仕組みはかみ合っていました。

企業の規模がどんどんと大きくなっているので、管理職ポストの絶対数も増えていきます。したがって、かつて言われたように頑張っていれば「ほぼ誰もが課長になれた」のです。

しかし、いったん成長が止まると逆回転が始まります。ポストが増えないので、管理職になれない人が大量に発生します。それが、バブル崩壊後の1990年代以降の日本企業の実態です。

要は、日本的雇用・人事は「持続可能性」がゼロなのです。

その企業が成長期にある段階は一人ひとりに見返りがあり、全体として機能します。しかし、いったん成長が止まるやいなや機能不全に陥り、払った犠牲に見合った見返りを得られません。

ちなみに、1990年代の日本企業は管理職になれない人をなるべく減らすため、ポストを新説することに腐心したそうです。極端なケースでは、外部委託していた社食を、子会社を新設して内製化してまでポストを増やそうとした例もあったほど(*4)。

前回、日本的人事は、会社が従業員に「終身雇用」を提供し、その対価として従業員は自分の「キャリア」を会社に委ねる暗黙の契約が根底にあると説明しました。

「雇用を守る」だけでは、日本的人事は機能しません。

今回明らかにしたように、その会社が成長し続けることでポストを増やし続けないとなりません。ずっと成長し続ける企業はごく一部に限られているので、日本的人事は「いつか終わる夢」なのです。

日本のバブル崩壊時点で、ほとんどの企業で人事は機能を失っていました。にもかかわらず、「新時代の日本的経営」のような標語の下、成果主義や非正規雇用の拡大などの小手先の対応に終始してきました。

ようやく今になり、急速に進む採用難と、30代を含めた中堅社員の離職増加によって危機意識が芽生え、ようやく人事の仕組みを根本から変えていこうとする機運が高まってきました。

そう考えると、少子高齢化は必ずしも経済にとって不利益だけをもたらすものではないことになります。長らく放置されてきた日本の人事制度を刷新し、本当に人を活かす企業とは何かを考えるきっかけをもたらした点においては経済成長に資すると言っても過言ではありません。

本特集では第1回から今回の第3回にかけて、日本の人事の課題を深掘りしてきました。次回からは、それらの課題の解消策と、日本の人事の展望、そして希望に迫ります。

参考文献・資料

*1:ジョブ型雇用とは何か 濱口桂一郎 岩波新書

*2:人事ガチャの秘密 藤井薫 中央公論新社

*3:最終提言 人事行政諮問会議(2025年3月24日公表)

*4:日本型「成果主義」の可能性 城繁幸 東洋経済新報社

連載初回はこちら