記事一覧

【発想転換】「社員は会社のものではない」から考える人的資本経営

人的資本経営が広がっています。

「人が中心」、「人が輝く」といったきらびやかな印象もある人的資本経営。しかしながら、よく見ると「人」的・「資本」・「経営」の三つの要素で構成されています。人を中心としながらも、資本という財務視点を伴う「経営」であると踏まえるべきでしょう。

したがって、エンゲージメントが向上して組織の雰囲気も良くなったものの、業績が低迷しているのなら人的資本経営の本質とはかけ離れています。求められているのは、企業の価値を高めるための人的資本経営なのです。

そこでコーポレート・ガバナンスや事業ポートフォリオ戦略などに詳しい東京都立大学の松田千恵子教授に、企業経営の本質に則った人的資本経営の何たるかを訊きました。

デキる上司は、感情を聴き、言葉を待ち、問いで背中を押す──。150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術

「この人になら、メンバーやチームを任せられる」。そう思える“デキる上司”に共通する特徴とは何でしょうか。

部下の活躍や成長を、安心して任せられる上司。そんな存在に求められているのは、圧倒的な指導力や経験ではなく、日々の対話の中で発揮される、一見すると気づきづらい技術です。

今、1on1は多くの企業で制度化され、導入が進んでいます。背景にあるのは、従業員の自律や上司と部下の関係性の質が、組織の成果に直結する時代になったこと。変化が激しく、答えが一つではない時代においては、指示命令ではなく「問いかけ」「寄り添い」「支援する力」が求められているのです。

私たちKakeaiが150万回以上の1on1データを通じて見出したのは、そうした時代において信頼される上司が実践している、「感情の受け止め」「言語化の支援」「成果と成長の橋渡し」という三つの対話の技術です。

単に話すのではなく、“どう向き合い、どう聴き、どう残すか”。これらを意識した対話が、部下からの厚い信頼を生み、行動へと駆り立てる原動力となるのです。

【ランキング】実践で判明、1on1の本当の成果と課題

近年、伝統的な日本企業にも浸透してきた1on1ミーティング。1on1という対話は、簡単なようで難しいことの典型。ネット上でも1on1に苦労する情報があふれています。

幸い、1on1の入門をはじめ、傾聴を解説する書籍や記事は増えてきています。しかしながら、入門の次のステップとなると、まだ解説やヒントとなる情報は不足しています。

そこで今回紹介するのは、月1回以上1on1を実施している人々を対象とした1on1の調査結果(回答者300人)から、1on1の質向上のヒントを探っていくというものです。

今回明らかになった興味深い点は、コミュニケーション力など対話スキルに加えて、1on1を「マネジメント」する力が重要なこと。具体的には、メンバーごとに個別に対話し、一人ひとりの実態や状況を把握する能力や仕組み作りをする力が求められているのです。

記事の後半では、こうした課題解消のヒントも紹介します。

【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か

人事領域で旬な話題の一つが従業員エクスペリエンス(体験)。略してEX(Employee Experience)。顧客体験価値を意味するカスタマーエクスペリエンス(CX)を従業員に当てはめた概念です。

CXでは、顧客がある商品を知ってから購入し、利用、そしてリピート購入に至るまでの一連のプロセスを指す「カスタマージャーニー」という概念を使います。

同様にEXでは従業員のジャーニー、つまり採用面接から入社、そして退職後(時にはアルムナイ採用と呼ばれる退職者の再入社も含まれる)までの過程における個人のモチベーションの上下や悲喜こもごもの体験があることに注目します。

このEXが、人的資本経営の推進するうえでカギを握っていると指摘するのが、人事コンサルティングに長年携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏。

加藤氏へのインタビュー後編では、EXを切り口に、人的資本経営、エンゲージメント、そして、これからのリーダー像を紐解きます。

【注目】次世代雇用「スキル型」は日本に広がるのか

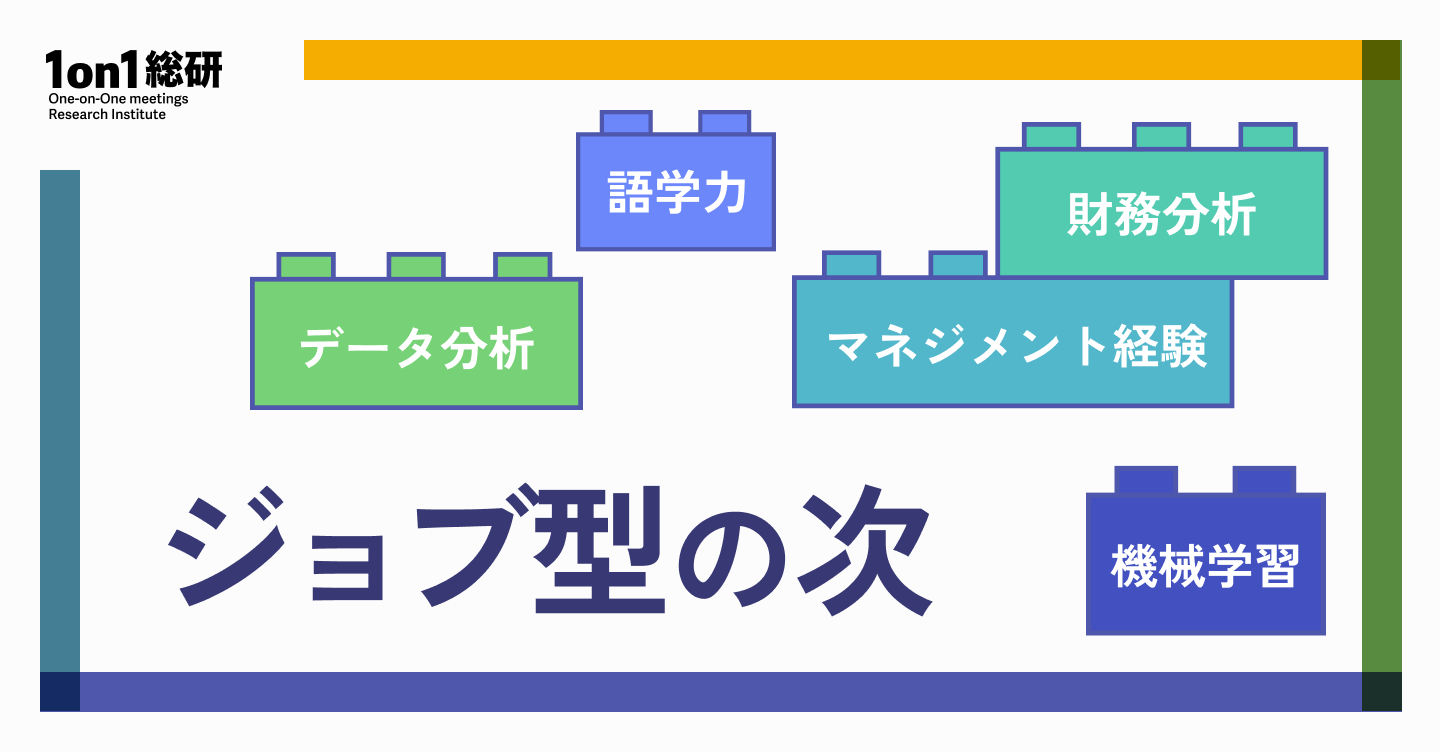

ここ数年、人事の世界で話題に上がっているのが「スキル型」雇用。

これは米国で「現行制度の限界」という課題に対して生まれてきたもの。現行制度とは、日本で言うところの「ジョブ型」雇用。日本で広がっているジョブ型が米国では時代遅れだというのです。

ジョブ(職務や職責)ではなく、スキル(知識や業務遂行力)に根差したスキル型とは一体何か。また、日本に定着している職能資格制度と何が異なるのか。

人事の世界で長くコンサルティングに携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏へのインタビュー中編では、日本でスキル型が広がる可能性について伺いました。

人事バズワード30年史を紐解く、日本型雇用の向かう先

新卒一括採用、年功序列、終身雇用など日本の伝統的雇用慣行が崩れ、代わりにジョブ型雇用が広がるなど、日本の人事制度も大きな転換点を迎えています。

とはいえ、多くの人はご存じでしょう。日本では昔から成果主義のようなブームが幾度も訪れては頓挫していった”黒歴史”があることを。

とりわけ人事の領域では、センセーショナルな「バズワード」が生まれ、数年経つと今度は別のブームに移り変わるということが繰り返されてきました。

その一因として人事は、個人のキャリアや働き方、評価、昇進、そして給料に影響を及ぼす身近なテーマ。それだけにバズワードとして世の中に広がりやすい側面があるのでしょう。

とはいえ、流行が生まれては消えていくばかりで、本当の日本の人事課題が何であり、人事改革がどこに向かっているのか分からないというのは由々しき問題です。

今回、人事の世界で長くコンサルティングに携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏に日本の人事ブームを紐解いてもらい、今後の展望について語ってもらいます。