記事一覧

【徹底解説】OKRが企業にもたらすメリットとは? KPI、MBO、KGIとの違いも紹介

変化の激しい現代。誰もが同じことを、同じように行い、決められたルーティンワークを時間通りにこなしているだけでは、企業の競争力を保つことは難しくなっています。

これからの時代に求められるのは、「時間ではなく成果で評価する」「組織の命令に従わせるのではなく、個人のアイデアや独自性を尊重する」といった、新しい人材マネジメントのあり方です。

そこで注目されるのが、シリコンバレー発の目標管理手法であるOKR(Objectives and Key Results)です。

この記事では、OKRの基本的な仕組みや運用方法、そしてよくある失敗とその防ぎ方までを詳しく解説します。社員一人ひとりの自主性を引き出し、企業の変革を推進するOKR活用のポイントをご紹介します。

【実例】カインズに学ぶ、自律する組織の作り方

古今東西、ビジネスパーソンの関心ごとであり続ける組織変革。

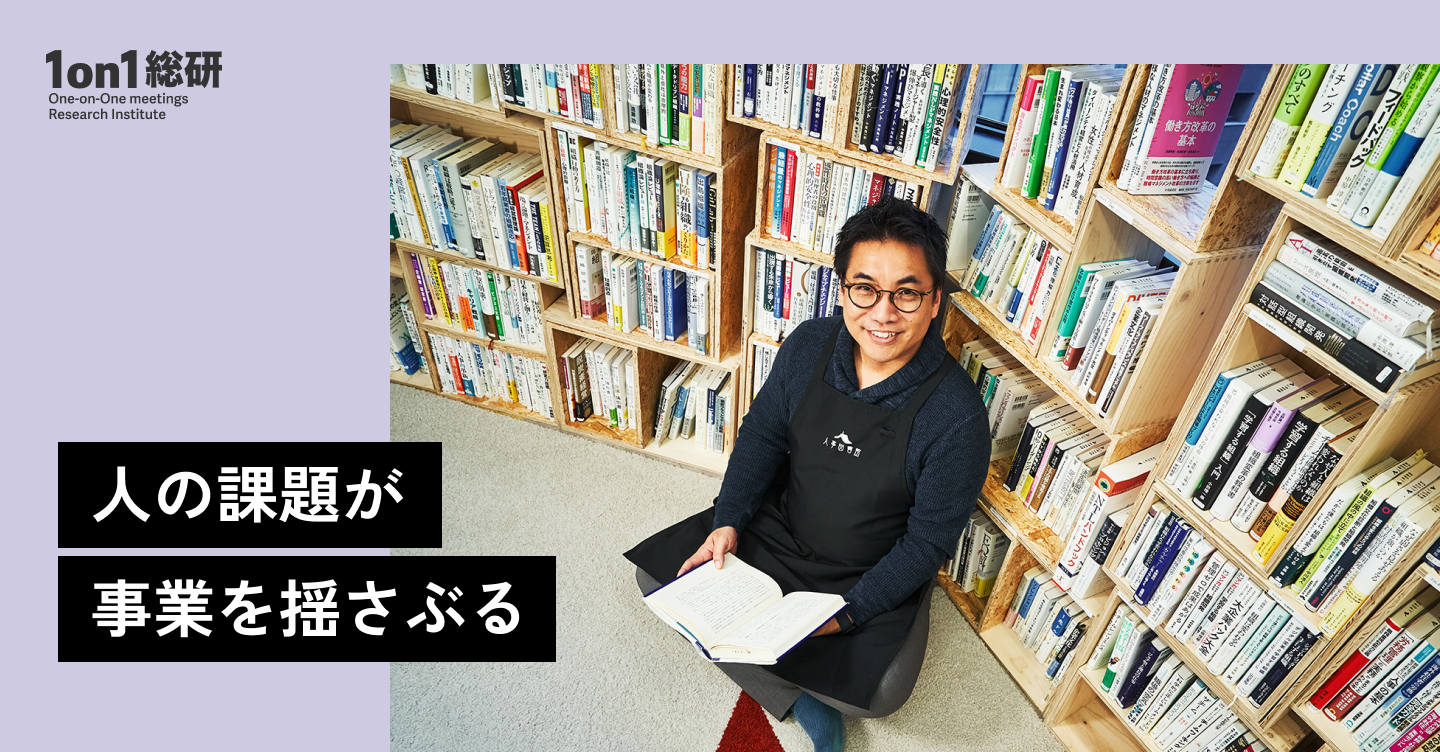

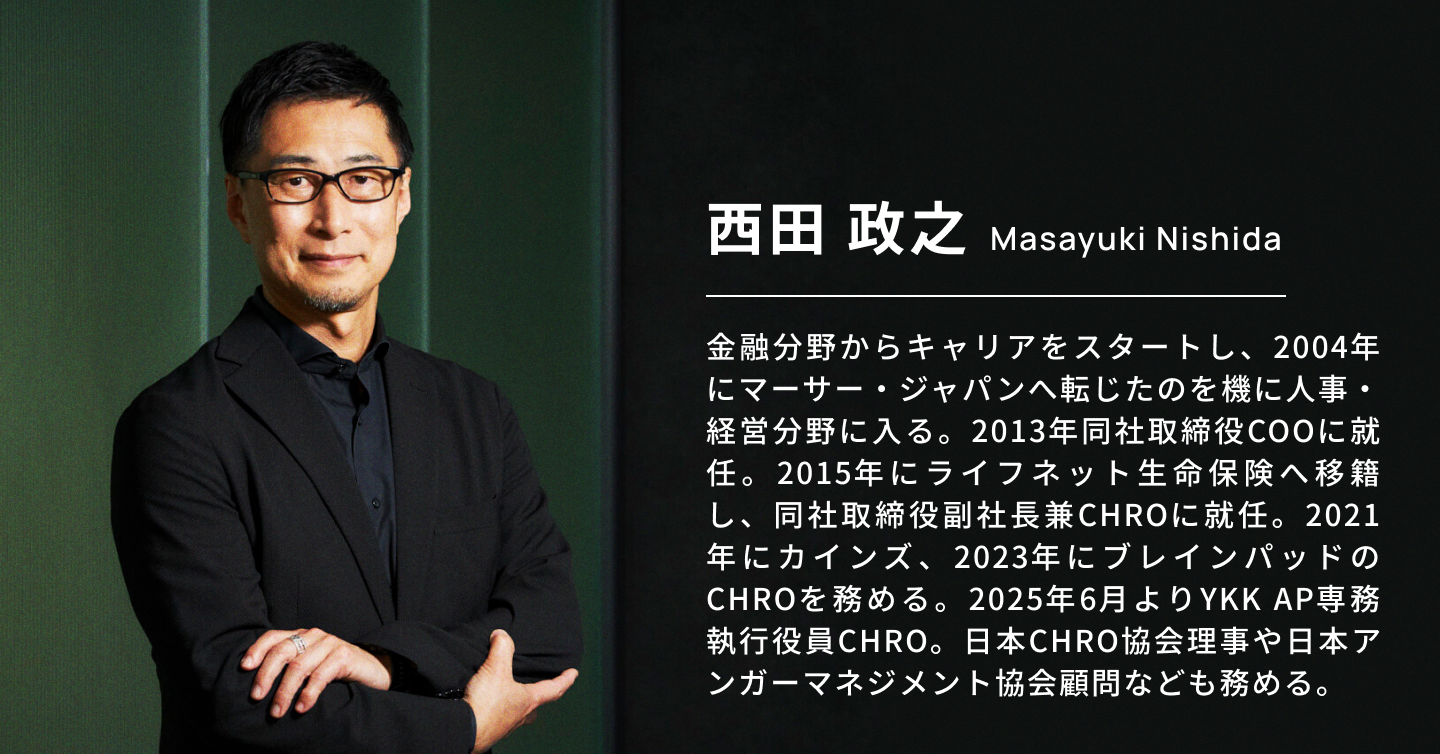

前回に引き続き、ライフネット生命保険、カインズ、ブレインパッドの人事トップとして組織変革を主導してきた西田政之氏にインタビューし、昨今求められる組織変革の要諦に迫ります。

今回紹介するのが、西田氏が取り組んだカインズでの組織変革の具体的な内容。加えて、今ホットな安斎勇樹氏の書籍『冒険する組織のつくりかた』(テオリア)のフレームワークを使って、カインズの組織変革を整理します。

2025年6月11日付でYKK APの専務執行役員兼CHROに就任予定の西田氏は、金融の営業畑などを経て人事畑に”ジョブチェンジ”し、プロCHROとなりました。近年増えている非人事畑出身のCHROの先駆けでもあります。

人的資本経営の時代、大きな変革期を迎えた人事部門において、新たに必要となっているビジネスの視点やマインドセットについても聞きました。

【保存版】リスキリング徹底ガイド。DX時代に必須のスキルと助成金活用法

近年、「リスキリング」という言葉がビジネスシーンで大きな注目を集めています。急速な技術革新やデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展、社会構造の変化に伴い、企業も個人も新しいスキルを身につける必要性が高まっているためです。リスキリングは単なるスキルの獲得だけでなく、既存の働き方や学び方を見直すきっかけにもなります。

本記事では、リスキリングの基本的な概念から導入のメリット、活用できる補助金・助成金等を体系立ててわかりやすく解説します。ぜひ、自社の成長戦略として、リスキリングをどのように進めていくかのヒントをつかんでください。

パワポよりも1on1と自己開示、カインズ、ブレインパッドに学ぶ組織変革

「考え方や方向性は正しい。しかし、思うように実行が進まない」......企業活動において、こうした歯がゆい経験をするケースは少なくありません。

その最たる例が、組織改革でしょう。

どんなに立派な改革案を掲げていても、内部抵抗に遭う、それも表面上従うふりして内面では反発している「面従腹背」によって、のれんに腕押しのように改革が遅々として進まないということはよく聞く話です。

今回、組織変革の要諦について、ライフネット生命保険、カインズ、ブレインパッドなどの数々の企業でCHRO(最高人事責任者)として組織変革を担ってきた西田政之さんにインタビュー。西田さんは2025年6月11日付でYKK APの専務執行役員兼CHROに就任予定です。

西田さんが組織変革で最初にやることは、1on1を含めた「対話」と「自己開示」。「会社経営においては、『人』という論理や合理性だけではとらえきれない存在が中核にあることを忘れてはならない」という持論がその根底にあるとのことです。

人的資本経営という錦の御旗の下、エンゲージメントの数値向上、ジョブ型などの制度改革も大事だが、まずは「人の心」に焦点を当てる。そんな「組織変革請負人」西田さんの哲学を紐解きます。

組織を変える「エンパワーメント」実践ガイド──自律と支援が人材を伸ばす理由

長引く不況や深刻化する人手不足を背景に、「限られた人員でいかに成果を上げるか?」が企業の共通課題となっています。その解決に向けて注目されているのが「エンパワーメント」という考え方です。

組織行動論や経営学では、権限委譲・意思決定の分権化によって従業員のモチベーションやパフォーマンスを向上させるエンパワーメントの効果が議論されています。

本稿では、組織のメンバーが自律的に行動し潜在能力を最大限に発揮できる環境づくりを通じて、個々の生産性向上と組織全体の活性化を実現する「エンパワーメント」の実践方法や効果について掘り下げていきます。

【両利き】人生の資産を高める、働きやすさと働きがいの「いいとこどり」

楽は「楽をする」とも「楽しい」とも読めます。しかし、両方同時には読めませんので、あなたはどちらかを選ぶことになります。

同様に「働きやすさ」と「働きがい」の両立は困難。どちらか一方を選ばなければならないとされています。

この「働きやすさ vs 働きがい」という二項対立を超越する止揚(アウフヘーベン)はないのか......もちろん存在します。第三の道を拓くカギは「多様性」にあります。

これは個人間の違いに起因する多様性だけにとどまりません。「時間軸」の座標で見れば、一人の人間でも仕事とプライベートへの向き合い方が変化します。個人の中に多様性が内在しているのです。

同様に、世に存在するビジネスも、それぞれ成長性も安定性も異なります。本記事では企業、事業、個人それぞれの多様性が紡ぐ相互尊重の文化に焦点を当て、働きを巡る第三の道に迫ります。