目次

はじめに

現代の企業経営では、もはや個人の能力だけに頼っていては、激しさを増す競争社会を勝ち抜くことが難しくなっています。技術革新や市場ニーズの変化が激しい今、求められているのは「個の力」ではなく、「チームとしての総合力」です。

特に、価値観やバックグラウンドが異なる多様なメンバーが集まる職場においては、それぞれの知識やスキルを掛け合わせ、協働によって高い成果を出す力が不可欠です。

一方で、実際の現場では、人間関係の不和やスキルのミスマッチ、目標の不明確さといった要因が、生産性の低下や組織内の摩擦を引き起こすケースも少なくありません。

こうした課題を乗り越え、メンバー一人ひとりの能力や個性を最大限に活かしながら、共通の目標に向かって協力できる「理想的なチーム」を育てていく。その土台として、チームビルディングの重要性が今、改めて注目されているのです。

チームビルディングとは? 定義・目的・注目される背景

チームビルディングとは、チームのメンバーがお互いの能力や個性を活かし合いながら、共通の目標に向かって協力し合える「理想的なチーム」を意図的・戦略的に作り上げていく取り組みのことを指します。

チームワークと何が違う?

「チームワーク」と混同されがちですが、チームビルディングは単なる仲良し集団をつくることが目的ではありません。語源のとおり「Build a team(チームを構築する)」という能動的な行為であり、組織として成果を出すための仕組みや関係性を土台から整えるプロセスが本質にあります。

具体的には、役割分担の明確化、目標の共有、心理的安全性の確保、信頼関係の構築、コミュニケーションの活性化など、さまざまな側面からチーム力を高めるアプローチが含まれます。

つまり、チームビルディングとは「ただ仲良くなる」ことではなく、「信頼と成果の両立」を実現するための組織的な土台づくりなのです。

チームビルディングが見直される背景

リモートワークや副業など、多様な働き方が進む中で、従業員同士が直接顔を合わせる機会は確実に減少しています。それに伴い、ちょっとした雑談やランチタイムの何気ない会話、飲み会を通した悩み相談といった非公式なコミュニケーションの機会も激減しました。

こうした環境変化は、業務の効率化や柔軟な働き方を実現する一方で、「お互いの人となりが見えづらい」「信頼関係が築きにくい」といった新たな課題も浮き彫りにしています。

テレワークの浸透に伴い職場でのコミュニケーション不足が加速し、孤立感や帰属意識の低下が問題視されています。特にプロジェクトベースで動くような組織では、メンバー間の相互理解が不十分なまま業務が進んでしまい、ミスや摩擦の原因になるケースも見られます。

このような背景から、あらためて「人と人とのつながり」を育み、信頼と協力をベースにしたチームを構築するチームビルディングの重要性が見直されているのです。

「多様性」を活かすチームとは

グローバル化やキャリア観の多様化が進むなか、チームには年齢・性別・国籍・働き方・価値観・専門性など、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが集まるようになってきました。かつてのように「同質な人材による足並みの揃った組織」ではなく、「違いを力に変える組織」が求められる時代です。

このような環境では、「違い」をただ受け入れるだけでなく、その違いを前向きに活かすマネジメントが必要不可欠です。多様な意見や視点が交差する中で、意見の衝突を恐れず、建設的な対話を促す文化を育てることが、イノベーションや課題解決力の向上につながります。

重要なのは、メンバーが同じ方向を向くだけでなく、互いを理解し、尊重し合える関係性を築くこと。心理的安全性が担保されていなければ、せっかくの多様性も活かしきれず、逆にチームの分断を招いてしまうおそれがあります。

こうした「多様性を力に変えるチームづくり」は、世界的なリーダー育成の現場でも重視されています。たとえば、ハーバード・ビジネス・スクールの経営者向けプログラム「ハーバードAMP(Advanced Management Program)」では、異なる民族や文化的背景を持つ8名でチームを組み、多様性マネジメントの実践を通じてリーダーシップを養う取り組みが行われています。

参考:RIETI ハーバードAMPプログラム

エンゲージメント経営とのつながり

近年、「社員一人ひとりが自発的に貢献したいと思える組織」をつくるためのアプローチとして、エンゲージメント経営が注目されています。

📕参考記事:

・「1on1が組織を変える。エンゲージメント向上の成功事例」

・エンゲージメント革命 社員が熱狂する会社の秘密

エンゲージメントとは、社員が仕事や職場に対して感じる愛着や信頼、前向きな関与のことを指し、単なる「満足度」ではなく、「この会社のためにもっと力を発揮したい」という主体的な気持ちを伴うものです。

経済産業省も、働き方改革の中で「人的資本経営」や「エンゲージメントの向上」を重要テーマとして位置づけており、社員の意欲や納得感を高めることが生産性の向上、離職率の低下、イノベーションの創出に直結するとしています。

このエンゲージメント経営を実現するうえで、中心的な役割を果たすのが「チームビルディング」です。

もはや、上意下達のような階層的・管理的な組織運営だけでは、変化のスピードに対応しきれません。これからの組織に求められるのは、一人ひとりが「自分ごと」として働ける環境づくり。そのためには、メンバーの自律性や主体性を引き出し、心理的安全性を育み、チームとしての一体感を高めていくことが欠かせません。

チームビルディングは、こうした「人を起点にした組織づくり」の土台となるものであり、エンゲージメントを高める実践的な手法として、いま再び脚光を浴びています。

2. チームビルディングが企業にもたらす五つのメリット

チームビルディングは、単なる親睦会やイベントではありません。その取り組みは、企業に五つのメリットをもたらします。

① 意見が出やすい職場へ──心理的安全性の向上

チーム内の信頼関係が深まり、コミュニケーションが活性化することで、メンバーは「失敗しても大丈夫」「自分の意見を言っても否定されない」と感じられるようになります。

ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・C・エドモンドソン教授の研究でも、心理的安全性の高いチームは、失敗を恐れずに発言し、そこから学びを得る「学習行動」が活発になると報告されています。

このような環境が、新しいアイデアの創出や業務改善につながり、チーム全体のパフォーマンス向上に直結するのです。

② 成長意欲を育てる──人材育成の加速

チームで困難を乗り越えたり、目標を達成したりした経験は、メンバーにとって貴重な成功体験となります。こうした経験は、自己効力感(自分はできるという感覚)を育み、「もっと挑戦したい」「成長したい」という意欲を引き出します。

ポジティブ心理学の観点でも、他者との協働・相互支援の経験は、個人の成長に欠かせない要素とされています。チームビルディングは、自然な形でこの成長機会を生み出してくれるのです。

③変化に強くなる──組織の適応力と問題解決力の向上

複雑で予測困難な時代において、1人で多様な解決策を考えるのには限界があります。しかし、異なる価値観やスキルを持つメンバーが集まれば、視点の数だけ解決策が生まれる可能性が広がります。

たとえば、10人のメンバーがそれぞれ10通りのアイデアを出せば、100通りの可能性が生まれます。

さらに、多国籍・多文化なチームであれば、その発想の幅はよりダイナミックなものとなります。

このように、多様性と自主性を土台としたチームビルディングは、変化に柔軟に対応できる「しなやかな組織」を育てることにつながります。

④ 人が辞めにくくなる──離職率の低下とエンゲージメント向上

人間関係が良好で、安心して意見が言える環境にあると、人はその職場に「居場所」を感じやすくなります。チームで一体感を持って働けている従業員は、企業へのエンゲージメント(愛着・貢献意欲)が高まり、「このチームで働き続けたい」という気持ちが自然と生まれます。

また、心理的安全性が高いチームでは、プライベートの悩みも共有しやすく、「誰にも言えずに退職する」といった事態を防ぐ効果もあります。結果として、離職率の低下=採用・教育コストの削減にもつながるのです。

⑤ 顧客や社会からの信頼獲得──顧客満足度と企業ブランドの向上

チームの連携が強固になることで、サービスや製品の質は確実に向上します。それは、顧客満足度の向上につながり、企業への信頼が高まっていく好循環を生み出します。

さらに、いきいきと働く従業員の姿は、外部からの企業イメージをポジティブに変え、採用市場でも魅力的なブランドとして認知されるようになります。

生産性の鍵を握るチームビルディング

現代の企業経営では、「個人の能力をどれだけ高めても、それだけでは成果に直結しない」という考え方が広まりつつあります。実際、企業・行政機関・教育現場など、あらゆる組織でチームが活動の基本単位となっており、組織としての成果を出すうえで「チームの力」が不可欠となっているのです。

たとえば、シリコンバレーのIT企業では、ソフトウェアエンジニアに対して共同作業が推奨されています。チームで働くことで、イノベーションが加速し、ミスの早期発見や、よりよい解決策の創出につながるという実感があるからです。

このような背景から、テック業界の最前線に立つGoogleも、「優れたチームとは何か?」を徹底的に研究するプロジェクトを立ち上げました。

Googleの「完璧なチーム」探しとチームビルディングへの進化

Googleは2008年に「Project Oxygen」を開始し、エンジニアリング部門におけるマネジャーの重要性を検証しました。その結果、優れたマネジャーはチームの成果に大きな影響を与えること、そして効果的なマネジャーに共通する八つの行動特性を特定しました。

続いて2012年に開始されたProject Aristotleでは、180以上のチームを分析し、高い成果を上げるチームに共通する五つの要素を発見しました。最も重要だったのは心理的安全性で、他には信頼性(互いが責任を果たす確実さ)、構造と明確さ、仕事の意味、仕事の影響が挙げられます(この研究の内容は、書籍『世界最高のチーム グーグル流「最少の人数」で「最大の成果」を生み出す方法』に詳しく紹介されています)

この一連の研究により、Googleは「従業員が単独で働くよりも、信頼し合えるチームで協働するほうが、はるかに高い成果を生む」ことを再認識。以来、チームビルディングを成長戦略の中心に据えるようになりました。

参考:New York Times「Googleが理想のチームから学んだこと」

参考:Google Re:Work「優れたマネージャーとは何か」

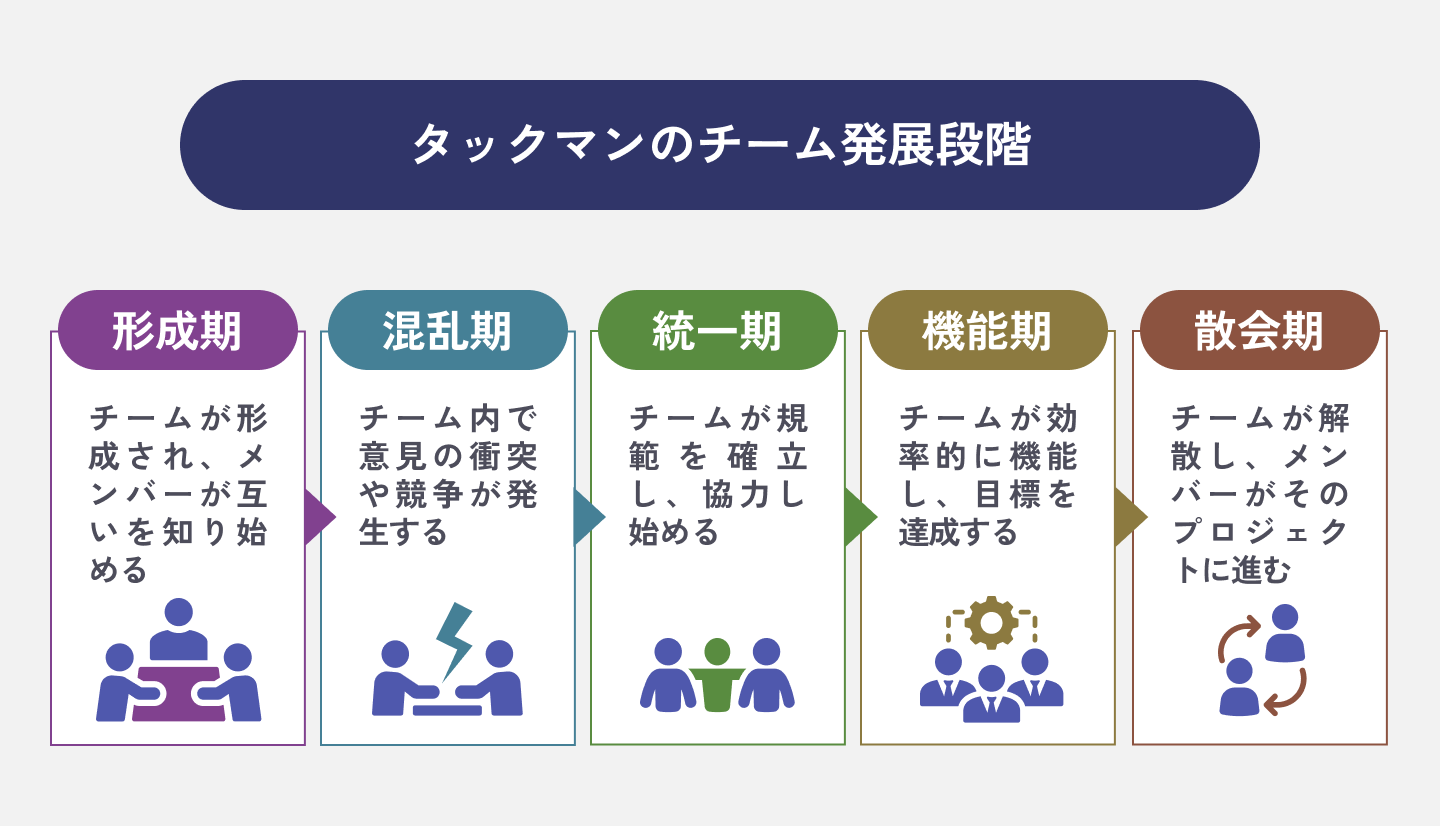

3. チームはどう育つ? 「タックマンモデル」で見る5段階の成長プロセス

チームは、一夜にして成熟するものではありません。結成直後から高い成果を発揮できるチームはほとんど存在せず、段階的な成長プロセスを経て、ようやく自律的に機能するようになります。

心理学者ブルース・タックマンが提唱した「タックマンモデル(Tuckman Model)」では、チームの発展を以下の五つのステージに分類しています。それぞれの段階で起こりやすい課題を理解し、適切なアプローチをとることで、チームの成熟を効果的に支援できます。

1. 形成期(Forming):はじまりは「よそよそしさ」から

特徴:

・メンバー同士がまだ遠慮し合い、関係性が浅い

・役割や目標が不明確で、発言も控えめ

・一体感やチームとしての実感がまだない状態

推奨施策:

・否定しない、遮らないなど、安心して話せるルールを共有

・アイスブレイクや自己紹介タイムを通じて、心理的な距離を縮める

・小さな成功体験を積ませ、ポジティブな空気をつくる

2.混乱期(Storming):衝突が生まれる「摩擦の時期」

特徴:

・意見の主張が始まり、役割の重複や対立が表面化

・リーダーシップのあり方や目標の進め方で議論が起こる

・不満や緊張感が高まり、停滞することも

推奨施策:

・1on1ミーティングなどで個々の声を丁寧に拾い、信頼を築く

・ブレインストーミングや対話型ワークで建設的な議論の場を設ける

・チームルールや役割分担を明確化し、不安を減らす

3. 統一期(Norming)ルールが定まり、信頼が芽生える

特徴:

・チーム内で自然にルールや価値観が共有される

・信頼関係が深まり、協力的な姿勢が生まれる

・チームとしての目的意識が強まり、一体感が醸成される

推奨施策:

・チャットツールなどで雑談、感謝、共感のコミュニケーションを促進

・定期的なフィードバックを通じて、改善と学習のサイクルを回す

・「うまくいったこと」を言語化して共有し、共通認識を強化

4. 機能期(Performing)自律的に成果を出せる「理想形」

特徴:

・メンバーがお互いの強みを理解し、自然に補い合う

・チーム全体で高い成果を安定して出せる

・リーダーが細かく管理せずとも、自走する状態に

推奨施策:

・意思決定や実行の権限をメンバーに委譲し、主体性を引き出す

・目標達成の喜びや貢献をチーム全体で称賛し、モチベーションを維持

・次なる挑戦を見据え、継続的な学びの機会をつくる

【5】散会期(Adjourning):成果を称え、次につなげる

特徴:

・プロジェクトの完了や人事異動により、チームが解散する段階

・解散に伴う喪失感が生じやすい一方で、区切りを大切にしたい時期

推奨施策:

・プロジェクトの振り返り会を行い、成果と学びを記録・共有

・メンバーの努力や貢献をきちんと労い、次へのモチベーションに

・ナレッジを組織全体へ還元する仕組みを整備

4.コストを抑えたチームビルディングの進め方

チームビルディングは、日々の業務の中で育てていくことができます。必ずしも高額な外部研修に頼る必要はありません。

朝礼や定例会議、チャットツールの使い方など、ちょっとした工夫や習慣の積み重ねが、信頼関係とチーム力の土台をつくります。

ここでは、「毎日の仕事の中でできる」低コスト・高効果なチームビルディングの実践方法をご紹介します。

① 会議が和む──簡単なアイスブレイクの導入

朝礼や定例会議の冒頭に、1〜2分のアイスブレイクを取り入れるだけで、場の緊張が和らぎ、メンバー同士の距離が自然と縮まります。

具体例:

・「最近うれしかったこと」を一言ずつシェア

・3択クイズや即興しりとりなど、簡単なゲーム

・「今朝の気分を天気で表すと?」など軽い問いかけ

効果:

短時間でもリラックスした雰囲気が生まれ、チーム内のコミュニケーションがスムーズになります。

② 感謝を見える化──ポジティブなやり取りを促進

チャットツールや社内SNSを活用し、日頃の「ありがとう」「助かったよ」を可視化しましょう。感謝の気持ちを言葉にして伝える習慣は、ポジティブな文化を育て、信頼関係の土台となります。

具体的な方法:

・SlackやTeamsに「#thanks」「#ほめ部」などの感謝専用チャンネルを作る

・週1回、感謝を伝え合う時間を設ける

・付箋やホワイトボードに書いて掲示するアナログ方式も◎

効果:

メンバー同士の承認感が高まり、心理的安全性とチームの一体感が向上します。

③ 安心して話せる場づくり──1on1ミーティングの実施

定期的な1on1は、上司と部下の信頼関係を築く最も有効な方法のひとつです。Googleの研究でも、成果を上げているマネージャーほど、1on1で業務以外の相談にも耳を傾けていることが分かっています。

ポイント:

・週1〜月1ペースで、30分程度の対話の場を設ける

・業務報告ではなく、「今困っていること」や「どんな働き方をしたいか」に焦点を当てる

・雑談やちょっとした共感から、安心して話せる関係が築かれます

効果:

メンバーのモチベーションや課題を早期にキャッチでき、エンゲージメントや定着率の向上にもつながります。

チームビルディングは、特別なイベントや大きな予算がなくても実践可能です。「日常の中に仕掛けをつくる」ことこそ、継続的かつ本質的なチームづくりへの第一歩。まずはできることから、少しずつ取り入れてみましょう。

5. チームを育てるアクティビティの実践例

チームの関係性をより深めたいときは、ひと味違う「体験」が効果を発揮します。

ゲームやワークショップなどのアクティビティは、楽しみながら学び合い、協力・対話・価値観の共有を促す貴重な機会になります。

ここでは、チームビルディングを加速させる非日常の体験型アプローチとして、現場で実際に活用されている代表的なアクティビティをご紹介します。

①マシュマロチャレンジ

デザイン思考の文脈でTom Wujec(トム・ウージェック)が普及させた「マシュマロ・チャレンジ」は、パスタ、マシュマロ、テープ、ひもを使い、チームで自立可能な最も高いタワーを作る演習です。短時間で協力・試行錯誤・役割分担の重要性を体感でき、イノベーションとチーム設計の関係性を視覚化する目的で設計されました。現在では、さまざまな企業や教育機関が研修やワークショップに採用しています。

TED:塔を建て、チームを作る

ねらいと効果:

・役割分担、試行錯誤、協力体制の重要性を体感

・短時間で自然にコミュニケーションが生まれる

・リーダーシップや発想力の違いが可視化され、相互理解が深まる

②WIND & ANCHOR(ウィンド・アンド・アンカー)

「追い風(Wind)=強み/うまくいっていること」と「錨(Anchor)=課題/足かせになっていること」をチームで共有するワークです。組織開発やファシリテーションの分野で使われてきたメタファー手法を応用しており、心理的安全性の高い対話を生みやすいのが特長です。特にチームの棚卸しや振り返り、関係性の再構築に効果を発揮します。

ねらいと効果:

・チームとしての現状を客観的に把握

・メンバー同士の感じていることの「ギャップ」を共有しやすい

・課題への共通認識と、ビジョンへの意識を高める

③NASAゲーム

「NASAゲーム」は、月面に不時着したという仮定のもと、15種類のアイテムの重要度をチームで話し合い、順位づけする演習です。個人判断とチーム判断の差を通じて集団知の価値を体感できます。企業研修や学校教育など、幅広い場面で長年活用されている定番アクティビティです。

ねらいと効果:

・論理的思考、協調性、意思決定力を養う

・個人とチームの判断の違いを通じて「集団知」の価値を実感

・リーダーシップや聞く力の重要性にも気づける

振り返り設計(デブリーフィング)の重要性

これらのアクティビティは、やって終わりではなく、実施後の「デブリーフィング(振り返り)」で初めて学びになります。「なぜうまくいったのか/なぜうまくいかなかったのか」「実際の仕事にどう活かすか」。このような問いをチームで考えることで、日常業務への応用力が高まります。

6. リモートワーク時代のチームビルディングの課題と解決策

リモートワークの普及により、チームビルディングはこれまでにない新たな壁に直面しています。対面での偶発的な会話やランチ・雑談といった「ちょっとした接点」が激減したことで、以下のような課題が浮かび上がってきました。

😢 メンバーの孤立感や疎外感が強まる

😢 チーム内の相互理解や信頼関係が築きづらくなる

😢 雑談や息抜きの場がなくなり、コミュニケーションが「業務連絡」に偏る

😢 「空気感」が共有できず、認識のずれが生じやすい

このような背景から、オンライン環境に適したチームビルディングのあり方が求められています。単に「対面の代替を探す」のではなく、オンラインだからこそできる工夫を加えることが、これからのチームづくりの要となります。

📌 雑談と1on1で心理的安全性を高める

オフィスに毎日出勤するような環境では、ちょっとした雑談やすれ違いざまの会話が、信頼関係の土台となっていました。「昨日のあれ、どうだった?」「最近、子ども元気?」といった何気ないやりとりが、相手の人柄や価値観を知るきっかけになり、チームの一体感を育んでいたのです。

しかし、リモートワークではこのような偶発的なコミュニケーションが生まれにくくなります。だからこそ、意図的に「雑談が生まれる仕組み」をつくることが、心理的安全性を高める秘訣です。

📌 ツールを駆使した信頼関係の構築

リモート環境では、対面に比べて信頼関係が築きにくいため、ツールの力を借りた工夫が効果的です。

たとえば、SlackやTeamsに「雑談チャンネル」を設けることで、趣味や日常の話題を気軽に共有でき、メンバー同士の共通点が見つかりやすくなります。仕事以外のやり取りがあることで、心理的な距離がぐっと縮まります。

また、MiroやMuralなどのオンラインホワイトボードを活用すれば、アイデア出しやプロジェクトの進捗共有を視覚的に行え、チーム全体の“参加感”や一体感が高まります。

こうしたツールを「つながりをつくる仕掛け」として活用することで、リモートでも信頼関係を築く土台が整います。

7. 企業の成功事例から学ぶチームビルディングの実践

チームビルディングを単なる研修やイベントで終わらせず、「日常の仕組み」や「組織文化」へと定着させている企業では、社員のエンゲージメントや成果が着実に高まっています。以下に、国内外の代表的な取り組み事例を3つ紹介します。

①サイボウズ :「ザツダン文化」

多様な働き方を支える制度に加え、サイボウズでは「ザツダン」と呼ばれる雑談の機会を日常的に設けています。業務やキャリアの話に限らず、あえて「雑談だけで終わる」ことも許容するため、心理的安全性と自己開示が進み、チームの信頼関係が強化されています。こうした柔らかい対話の積み重ねが、メンバーが「ありのままの自分」で働ける組織文化を支えています。

参考:https://cybozu.co.jp/sp/workstyle/workstyle26_2.html

②メルカリ:実践を通じた異文化理解「ITBプログラム」

多国籍チームの協働を促進するため、メルカリは「ITB(Intercultural Team-building)」を導入。未経験の課題にチームで挑戦し、振り返りまでを一体型で設計することで、体験を通じた学びを組織全体に広げています。多様な価値観を「知る」から「活かす」へとつなげる、実践的なチーム形成アプローチです。

参考:https://careers.mercari.com/mercan/articles/4319/

③トヨタ:現場起点の「自立支援型リーダーシップ」

トヨタの代名詞「カイゼン」は、全員が主体的に課題解決に取り組む文化を支えています。上司は「管理者」ではなく「支援者」として部下を見守り、意見を言いやすい土壌と、行動につながる環境を整えることで、強いチームと高い生産性を両立させています。現場の声を起点にしたボトムアップ型の組織運営が、長期的な競争力の源になっています。

参考:『トヨタ式「全員が強い」チームのつくり方』

成功事例からの学びのポイント

どの企業にも共通しているのは、チームビルディングを「関係性づくり」として継続し、制度や習慣として根づかせている点です。「信頼・挑戦・成長」が循環する場を意図的につくることで、チームは自然と強く、しなやかになっていくのです。

8. チームビルディングを成功させるためのポイントと注意点

チームビルディングを「やって終わり」の一過性のイベントにしないためには、日常の業務や組織文化と結びつけて継続する工夫が必要です。ここでは、チームビルディングを本当に機能させるための三つの重要な要素を紹介します。

成功のポイント

①「目標設定」:「なぜこのチームがあるのか」を共有する

チームの目的やゴールが曖昧なままでは、行動がバラバラになり、達成感も得にくくなります。まずは、「このチームは何を目指すのか」「なぜそれが重要なのか」というビジョンや目標を明確にし、メンバー全員が納得感を持てる状態をつくりましょう。

共通の目標に向かっているという実感は、メンバーの主体性やモチベーションの源泉になります。

②役割分担──「個の力」をチームで活かす設計

成果を出すチームは、それぞれのメンバーが自分の強みを発揮できる役割を担い、自律的に動いています。役割分担では、「誰が何をするか」だけでなく、「なぜその人がそれを担うのか」が理解されていることが重要です。

互いの専門性や特性を認め合い、リスペクトをベースとした協力関係を築くことが、チームの生産性を高めます。

③「対話文化」──継続的に成長する「話せるチーム」へ

心理的安全性のあるチームでは、意見の違いや失敗を恐れずに話し合うことができます。このような環境では、率直なフィードバックや建設的な議論が自然に行われ、チームが継続的に学び、改善し、強くなっていきます。

1on1、ふりかえりの時間、Slackでのリアクションなど、小さな「対話の場」を日常に散りばめるよう意識しましょう。

注意点:イベントで「やったつもり」にならない

チームビルディングの効果は、「一度やって終わり」では定着しません。継続性・日常性・内省の場づくりがなければ、せっかくの施策も「やった気分」で終わってしまいます。

成功している企業は、チームビルディングを制度・マネジメント・文化として仕組み化しています。小さな一歩でも、意図と継続があれば、チームの力は確実に育ちます。

まとめ:チームビルディングは「人と組織の未来」をつくる

チームビルディングは、単なる仲良しづくりや一過性のレクリエーションではなく、組織の生産性・創造性・人材定着力を高める戦略的な土台づくりです。

多様な価値観や働き方が共存する現代においては、信頼と尊重をベースにしたチームのあり方が、成果に直結する時代です。Googleのような先進企業が実証してきたように、心理的安全性・対話・自律性は高いパフォーマンスを生む鍵となります。