社員のリテンションマネジメントはなぜ重要か。その具体的施策と成功のポイント、取り組み事例を紹介

リテンション(Retention)には「保持」や「維持」といった意味があり、ビジネスの文脈では「既存顧客との関係維持を目的としたマーケティング施策」を指す場合と、「社内の人材の流出を防ぐ人事施策」を指す場合とがあります。

本記事では、後者の人事施策としてのリテンションについて解説します。

リテンションとは何か?

社員が辞めずに自社で働き続けるように定着させることや、辞めないように引き留めることをリテンションといいます。

リテンションマネジメントとは?

企業にとって有益な人材に特にフォーカスし、彼らにできるだけ長く所属してもらい、その能力を発揮してもらうための人事管理施策をリテンションマネジメントといいます。

リテンションの必要性や重要視される理由

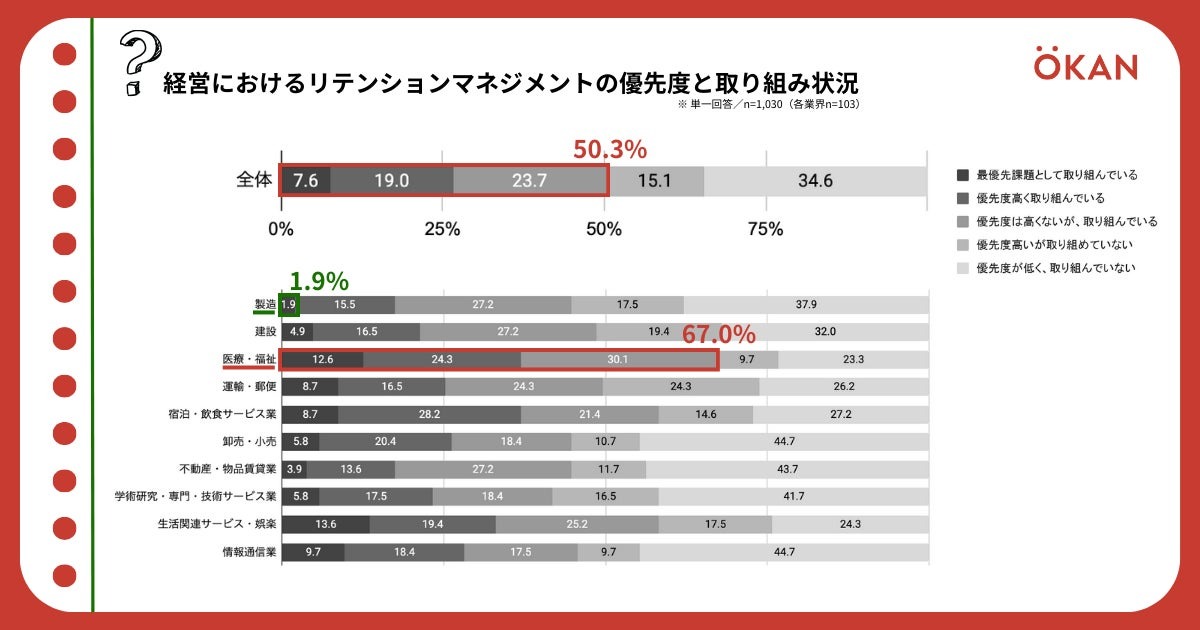

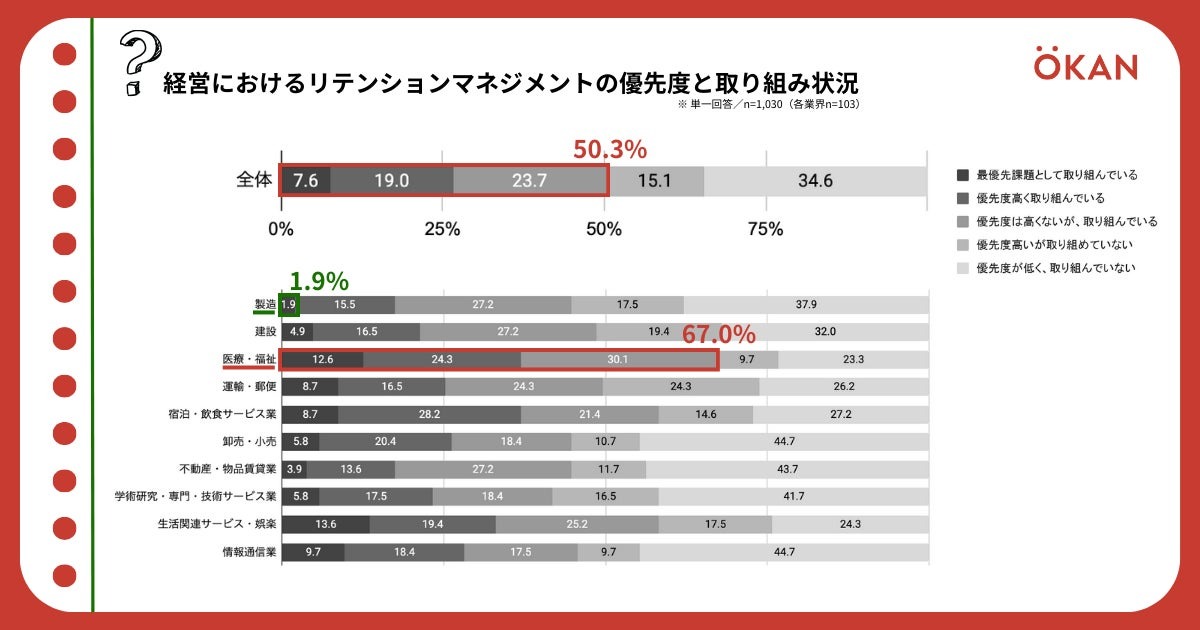

2024年に全国の企業経営者1,030名を対象に行った調査によると、経営におけるリテンションマネジメントに『取り組んでいる』と50.3%が回答しています。

そのうち『最優先課題として取り組んでいる』という回答が業界全体平均で7.6%なのに対し、生活関連サービス・娯楽業界では13.6%、医療・福祉業界では12.6%が回答しており、対人サービスの業界においてリテンションマネジメントが重視されていることが伺えます(参照:株式会社OKANのプレスリリース) 。

今、リテンションマネジメントが必要とされ重視されているのには以下のような理由が考えられます。

少子高齢化による人手不足

2023年に行われた中小企業対象の調査では「人手不足」との回答が7割近く(68.0%)を占め、全ての業種で5割を超えました(参照:日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」調査結果)。

またパーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2030」によると、2030年には644万人の人材が不足するとされています。

これらのことから、人手不足は当面のあいだ続き、優秀な人材は取り合いになることが見込まれます。

新規での採用がますます難しくなるため、社員を定着させることの重要性が高まっているのです。

人材流動性の高まり

かつては終身雇用が日本型雇用の特徴とされ、諸外国と比べると現在でも雇用の流動性は低い状態にあります。

しかし経済環境の変化により、終身雇用を維持できない会社が増えていきました。

それと同時に、個人の価値観やキャリア観の変化・人手不足で転職しやすい状況(人材の売り手市場化)が後押しとなり、人材の流動化は少しずつ進んでいます。

厚労省の調査によると、令和4年度の入職率と離職率はそれぞれ15.2%と15.0%で、コロナ禍に一度低下した人材の流動性が再び高まる傾向にあります(参照:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」)。

日本の経済力低下と国際競争の高まりで、優秀な人材が他国へ流出する例もみられます。

知識・発想・チームワークなど人の力が競争力につながるような業界では特に、リテンションマネジメントが欠かせない状況になっています。

人的資本経営のニーズ

現代は、過去の成功モデルが通用せず、新しいビジネスモデルやイノベーションなしには企業が生き残れない時代です。

またある程度の答えはAIで出せる状況になり、AIだけでは成し得ない判断や選択ができる人材がいるかどうかが競争力を左右することになります。

これが昨今の「人的資本経営」への注目につながっており、リテンションマネジメントをうまく行って人材を最大限活かせるかどうかが、投資家を始めとするステークホルダーから支持を得る鍵になっています。

リテンションと業績の関係

リテンションマネジメントが成功すれば、ここまでに挙げた種々の課題の解決につながり、生産性が高まる・イノベーションが生まれるといったポジティブな成果が生まれます。

加えてリテンションには、社員の離職により発生するコスト(残った社員へのしわ寄せ・ミスの増大・顧客離れ・採用・育成など)を抑える効果もあります。

そのため業種や企業規模にかかわらず多くの企業においてリテンションは業績の向上につながるものです。

リテンションに影響する6つの分野の施策

リテンションマネジメントには、そのための独立した施策があるわけではありません。

人事管理に関する多くの施策を行い、その総合的な成果として社員の定着を目指すことになります。

人事評価には社員の能力や実績を評価し公平に処遇を決めること、教育訓練には社員の能力開発、福利厚生には社員の福祉の向上など人事施策のそれぞれに目的があります。

それらの目的を達成することで社員の定着を図るのがリテンションマネジメントです。

リテンション・離職に影響する要素とは?

リテンションマネジメントの観点で必要な人事施策を検討するには、社員のリテンションを妨げるもの、すなわち離職の要因を考えることが有効です。

リクルートマネジメントソリューションズが2014年に行った「組織コミットメント実態調査」では、「会社・職場から気持ちが離れたきっかけとなった出来事」について問い、その回答を以下のように分類しています(カッコ内の数値は出現率)。

・上司との人間関係(21.3%)

・会社の方向性(12.4%)

・評価の正当性(12.4%)

・仕事のやりがい(11.5%)

・処遇・報酬(7.0%)

・仕事量(6.4%)

・職場の人間関係(3.9%)

(出典:リクルートマネジメントソリューションズ「組織コミットメント実態調査報告」)

また社員のライフステージの変化も離職の要因として無視できません。

共働き夫婦が増え、配偶者の転勤により仕事を続けられなくなるといった問題も顕在化しています。

男性の育休が推進され、仕事と育児の両立意識が高まる一方で、親の介護のための離職者が増加しています。

また社員本人に病気が見つかった時に、仕事と両立する方法が分からずに辞めてしまうといった問題もあります。

これらの状況を元に、リテンションに効果があると考えられる具体的施策の例を6つの分野に分けて紹介します。

具体的施策1:採用・オンボーディング

会社の方向性や仕事の内容にマッチした人材の採用が非常に重要です。

『思っていたのと違った』『こんなはずではなかった』と会社から気持ちが離れてしまう事態を防ぐには、自社を理解してもらうための情報発信や求職者とのコミュニケーション、求職者の志向性や仕事観などを見極めるための採用プロセスなど様々に工夫できる点があります。

入社直後の戸惑いを最小限に抑え、能力を早期に発揮してやりがいを感じてもらうために有効なオンボーディングを採用後に行う必要があります。

入社した人が上司との人間関係で悩むことがないよう、採用担当者によるフォローのほか、オンボーディングに必要なスキルと知識を上司が習得し、信頼関係を早期に築くことも求められます。

具体的施策2:報酬管理・キャリア支援

給与の高さが退職率の低さや勤続年数の長さに寄与することは過去の研究で明らかになっています。

ただし資金が限られた状況において、他社より高い給与を出し続けることは難しいでしょう。

重要なのは、現時点での給与の高低だけでなく、どのような条件で給与が上下するのかという賃金制度の設計です。

賃金制度に社員が納得し、キャリアアップや昇給への希望をもてるかどうかが、モチベーションやエンゲージメントに影響します。

リテンションの観点では特に、今の働きに対して正当な報酬を得ている感覚と共に、この会社で働き続けることでより多くを得られるという見通しがたち、人生設計を立てられることが重要です。

そのためには本人の希望を聞いた上でキャリアアップの道筋を示し、研修や経験の機会を提供するといったキャリア支援が不可欠です。

具体的施策3:働きやすさ・ワークライフバランスの向上

働く時間や場所などを柔軟に選べる制度や長時間労働の抑制は、社員のライフステージの変化による離職を防ぐのに有効です。

例えば育児や介護のために以前と同じようには働けない状況になっても、時短勤務や休暇制度、フレックスタイム制や在宅勤務制度などを組み合わせられれば辞めずに済む可能性が高まります。

配偶者の転勤があっても、リモートワークや柔軟な配置転換が可能であれば、社員やその家族の生活を犠牲にすることなく勤続が可能になります。

しかし柔軟な勤務形態や休暇制度があっても、周囲の理解やフォロー体制がないと活用しづらいものです。

業務量が過多で長時間勤務が常態化していたり業務が属人化していたりすると特に、『自分だけ早く帰って迷惑をかけられない』『休めない』といった思考になり、両立困難から離職を選択することになりがちです。

制度の充実と共に、業務量の過多や属人化を防ぐ組織全体の仕組みづくり、ワークライフバランスを大切にする文化の構築が重要です。

具体的施策4:福利厚生の適正化

ライフステージの変化を社員が乗りきるために、働きやすさの向上と共に有効とされるのが福利厚生制度です。

福利厚生には、社員の生活の充実・キャリア形成・ライフステージの変化に伴うリスクへの対応などを給与や働き方の制度以外の面でサポートする役割があります。

昨今は、子どもが生まれた社員への一時金の支給や育児サービスの利用補助などによる両立支援、ヘルスケアサービスやリスキリングの機会の提供など、社員の長期的なキャリア形成に資する福利厚生を拡充しようとする企業が増えています。

具体的施策5:従業員の声を聴く

先に紹介した調査結果の通り、会社や職場から気持ちが離れてしまう要因としては、上司との人間関係や会社の方向性、評価の正当性への疑問などが多いようです。

辞めていく社員に対し、上司や人事担当者、あるいは経営者は『相談してくれれば良かったのに』と思うかもしれません。しかしそれでは遅いのです。

『もう辞めよう』と社員が決断する前に、気持ちの変化・疑問・不安を捉えて対処する必要があります。

そのためには従業員サーベイや1on1など、従業員の声やモチベーションの上下などを定期的に把握できる仕組みの運用が有効です。

具体的施策6:エンゲージメントの向上

会社や仕事に対して従業員が持っている熱意・愛着・共感などの気持ちを量る概念を「従業員エンゲージメント」と言います。

エンゲージメントの高い社員は職場への満足度が高く、仕事にやりがいを感じ、仕事や職場に主体的に深く関わろうとします。離職の可能性が低い状態です。

逆にエンゲージメントの低い社員は、職場・仕事・待遇などに不満を抱いており離職の可能性が高いでしょう。

加えて本人が不満を撒き散らしたり仕事を放棄したりすれば、チームの生産性を下げたり、周りの社員のエンゲージメントにも悪影響を及ぼしたりします。

エンゲージメントの高低は、そのままリテンションの成否に直結します。

ゆえにエンゲージメントを上げることがリテンションマネジメントの肝になります。

リテンションマネジメントと同様にエンゲージメントの向上も、そのための施策が独立して存在するというよりは、ほかの様々な人事施策の結果として達成されるものです。

最初の一歩として、サーベイや1on1などの機会を活用し、社員のエンゲージメントがどのような状態にあるのか、どこに問題があるのかを把握することが重要です。

リテンションマネジメント成功のポイントと課題(デメリット)

リテンションマネジメントを成功させるためのポイントおよび課題を説明します。

リテンションマネジメントを有効なものにするためには

リテンションマネジメントにおいてどのような施策が必要かについての単一の答えはありません。

また『この会社でなら長く働いていける』と社員に感じてもらうためには、経営への信頼や期待を時間をかけて獲得していく必要があります。

まずは従業員サーベイやヒアリングなどを通じ、エンゲージしている社員がどれほどいるのか、社員の主な離職要因は何かなどの把握が欠かせません。

その上で必要な施策を検討の上、中長期的に取り組んでいく必要があります。

リテンションマネジメントの課題

リテンションマネジメントの戦略によって成果を出すにはそれなりの手間と時間がかかります。

実行するべき戦略を誤ったり、うまく実行されなかったりした場合、コストをかけても効果が出ません。

またある属性の社員にばかり手厚いサポートがあるように見えるなど、社員の間で不公平感が生まれ、かえって離職率を高めるリスクもあります。

離職率が低下すれば良いというわけではない

またただ離職率を下げれば良い、全員がリテンションすれば良いわけではありません。

組織の状況によっては、合わない人が辞め、より良い人が入ってくるという新陳代謝も必要です。

必要な人に残ってもらうために行うのがリテンションマネジメントだと考えましょう。

リテンションのためにマネジャーとしてすべきこと

先にも触れた通り、上司との人間関係をきっかけにエンゲージメントが低下する社員は少なくありません。

よって人事部などが主導する会社全体のリテンション施策とは別に、部下のリテンションを意識したコミュニケーションを個々のマネジャーが取る必要があります。

具体的には、部下の心身の状態・仕事や会社に対する満足度・希望しているキャリアなどを1on1などで把握し、適切にフォローすることが望まれます。

リテンションの観点では特に、現時点での困りごとや不安の解決に手を差し伸べるのはもちろん、この会社でどのようにキャリアアップしていけるかという中長期の道筋を描くサポートができると良いでしょう。

また部下のやる気を削ぐような言動をしていないか、マネジャー自身がフィードバックを受けることも重要です。

マイナスのフィードバックを部下から直接受けるのは難しいかもしれません。

360度評価が行われていればその結果を確認したり、部下とのコミュニケーションに関する研修を受けたりといった方法があります。

リテンションマネジメントの取組み事例

サイボウズ 「100人100通りの働き方」から「100人100通りのマッチング」へ

毎日残業で休みなく働くのがIT企業の当たり前だと捉えられていた時代の中、1997年にサイボウズは創業しています。

離職率が28%に達した2005年以降、様々な人事施策でリテンションをはかりはじめました。

その結果、2012年以降はほぼ毎年5%を下回るようになり、2023年には3.56%に抑えられています。

具体的には、最長6年間の育児・介護休暇制度を2006年に導入したのをはじめ、様々な事情があっても働き続けられる仕組みを次々と構築しました。

2018年には、働きたい時間と場所を社員一人ひとりが自由に宣言して実行する「働き方宣言制度」を導入し、「100人100通りの働き方」を掲げました。

その結果リテンションだけでなく、『長時間は難しいが短時間でなら働ける』といった優秀な人材などの採用増にもつながりました。

一方で、同社の事業や理想への共感以前に働き方の自由度に惹かれて入社を希望する者が増えるという課題も生まれ、2024年からは「100人100通りのマッチング」へと打ち出し方を変えています。

病院における看護師のリテンションマネジメント

少子高齢化が進む中、人材の確保が特に重要なのが医療や介護の分野です。

働き手不足は国民の健康や安全を脅かすことにもなるため、医療従事者の勤務環境改善や、医師・看護師・介護従事者のキャリア支援等に政府が力を入れています。

厚生労働省はその一環として、働き方改革等の取り組みで離職率を改善した医療機関の事例紹介などを行っています。

例えば静岡県浜松市の「北斗わかば病院」では、『持続的に働きやすい病院にしていくには、経営の安定化とワークライフバランス施策を両輪で展開することが必要だ』との認識のもと、何が病院の収益増につながるのかを職員に丁寧に説明しつつ、重症度のより高い患者を受け入れるための工夫を行い経営を改善しました。

同時に、時間単位の有給休暇制度・フレックス勤務制度・60歳超の職員の再雇用制度など働きやすさを向上する制度を導入し、看護師の離職率が7%から3.4%に低下するなどの成果を上げています。

また神経内科と精神科の専門病院である「埼玉精神神経センター」では、3年程度で独り立ちできるレベルになった看護師が『一般病院も経験してみたい』と退職してしまうことがあり、12.9%と高めの離職率が課題となっていました。

そこで看護部長が中心になって現場の職員を巻き込み、無駄な残業時間の抑制・仮眠時間延長を含めた夜勤負担の軽減をはじめ、育児・介護との両立支援やキャリア形成支援等を様々な形で行った結果、離職率が9%程度に改善し、看護師の定着と新陳代謝を良いバランスで維持できるようになりました。

マネーフォワード

リテンションマネジメントにITツールを活用している企業のひとつにマネーフォワードがあります。

同社は、事業拡大に伴い中途入社者が通年で増えていく状況に加え、コロナ禍以降リモートワークが進んだこともあって、オンボーディング支援サービスの「Onn(オン)」を導入しました。

中途採用者の上長と人事で情報を共有し、きめ細かいオンボーディングが行われています。

また全社員に対して月次でサーベイを実施しています。

これらのツールから得られる情報を活用しつつ、月次での1on1を行ってメンバーのコンディションやキャリアビジョンなどを把握し、フォローやフィードバックをマネジャーは行います。

またマネジャーには、メンバー育成力を高めるための「目標設定研修」「1on1研修」を提供するなど、フィードバックや育成支援のスキルを高める取り組みも行われています。

リテンションマネジメントに活用できる助成金

離職防止や人材定着のための施策に活用できる助成金としては、厚生労働省が管轄する「雇用関係助成金」のうち以下のようなものがあります。

1.離職率低下を図るための制度づくりに関するもの

- 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

- 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)

- 人材確保等支援助成金(若年者及び助成に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))

- 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))

- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)

- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金))

- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

- 両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)

- 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

- 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

2.社員のスキルアップに関するもの

- 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)…労動者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向復帰後の賃金を上昇させる)

- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

- 人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

- 人材開発支援助成金(建設労動者認定訓練コース)

- 人材開発支援助成金(建設労動者技能実習コース)

- 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

3.給与の引き上げに関するもの

- 業務改善助成金

4.労働時間削減や有給休暇取得促進に関するもの

- 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)

- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

- 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

- 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

※令和6年度に受付中の助成金を記載(参考:厚生労働省「令和6年度 雇⽤・労働分野の助成⾦のご案内(簡略版))

リテンションマネジメントに関連する論文

リテンションマネジメントに関連するいくつかの論文を紹介します。

Allen,N.J., & Meyer,J.P.(1990)“The measurement and antecedents of affective,continuance and normative commitment to the organization.” Jounal of Occupational Psychology,63

「従業員エンゲージメント」に非常によく似た概念として「組織コミットメント」があります。

産業・組織心理学や組織行動学の研究者を中心に1960年代頃から研究されているテーマです。

組織コミットメントの定義としてよく用いられるのが、AllenとMeyerが本論文で提唱した「3次元モデル」です。

これは、組織コミットメントを「存続的要素(組織を辞める場合の損得勘定に基づくもの)」「感情的要素(組織への愛着的なもの)」「規範的要素(組織を辞めるべきではないという規範意識)」の3つの要素で構成される心理的な状態として理解する考え方です。

本論文では、組織コミットメントの度合いによって、リテンション(離職意思など)・生産的行動(欠勤率・成果など)・従業員側の幸福(精神衛生上の健康・身体的健康など)が左右されると指摘しています。

山本 寛(2016)「人手不足に対応する事後の人的資源管理 ──リテンション・マネジメントの観点から」日本労働研究雑誌 2016年8月号(No.673)

組織行動論や人的資源管理論の研究者である山本寛教授(青山学院大学経営学部経営学科)は、リテンションマネジメントに関する論文を数多く発表しています。

本論文では、リテンションに対する多くの施策の効果を検討し、リテンションにプラスに働く施策と無関係である施策を明らかにしています。

小川 悦史(2017)「教育訓練投資,ワーク・エンゲイジメント,及びリテンションの関係 --女性従業員を対象に--」大阪経大論集68 巻

組織行動論や人的資源管理論を研究領域とする小川悦史准教授(亜細亜大学経営学部 経営学科)の本論文では、サービス業に従事する女性従業員のリテンションに関して、教育訓練とワーク・エンゲイジメントの観点からその影響を検討しています。

小川 悦史(2017)「就業時間に関するサポートと女性従業員のリテンション・エンゲイジメント・コミットメントの関係」

小川氏のこちらの論文では、企業に勤務する女性従業員を対象に、就業時間に関する組織のサポートへの知覚とリテンションとの関係を実証的に分析しています。

内藤淳・湯浅大輔(2022)「若年就業者の組織適応に関するモデル化の試み~入社年次による多母集団同時分析を用いた検証~」人材育成学会第20回年次大会

リクルートマネジメントソリューションズの内藤淳氏(技術開発統括部研究本部 HR Analytics & Technology Lab. 主任研究員)と湯浅大輔氏(技術開発統括部研究本部部長)による本論文では、若年就業者が組織に適応していく上で重要となる5つの要素(職場への信頼と働きかけ・失敗を恐れない前進行動・仕事の意味付け・経験からの学びと応用・自分ならではの強みと主体性の発揮)を抽出しています。

それらが「成長実感」など適応の短期的結果を経由し、「勤続意向」など適応の中長期的結果に影響を与えるという因果モデルが成り立つかの検証を行うとともに、その因果の強さが入社後年次によって変化していることを指摘しています。

関連書籍

離職防止や人材定着に関するおすすめの書籍を紹介します。

誠実な組織 信頼と推進力で満ちた場のつくり方

ロン・カルッチ、 弘瀬 友稀 (翻訳) ディスカヴァー・トゥエンティワン 2023年

「できる人材」が定着する会社のつくり方

西川 雄太 合同フォレスト 2024年

離職率ゼロ!部下が辞めない1on1ミーティング!

竹野 潤 自由国民社 2023年

リテンションマネジメントを学ぶ研修

離職防止・人材定着・リテンションマネジメントに関する研修のうち、人事担当者やマネジャー向けの研修をピックアップしてご紹介します。

オンライン研修

【全力解説】リテンションマネジメント研修~離職防止に向けた一貫性のある取り組みの進め方(インソース) ※2024年11月時点

(半日研修)(人事担当者向け)離職防止研修~採用者の職場定着を支援する (インソース) ※2024年11月時点

離職防止研修~採用者の早期活躍を支援する (インソース) ※2024年11月時点

(管理職向け)離職防止研修~部下との良好なコミュニケーションを考える (インソース) ※2024年11月時点

中途社員の受け入れ・オンボーディング研修~面談で離職防止のために部下と話す5つのこと (インソース) ※2024年11月時点

オフライン研修

(管理職向け)離職防止研修~部下との良好なコミュニケーションを考える (インソース) ※2024年11月時点

リテンションとは何か?

社員が辞めずに自社で働き続けるように定着させることや、辞めないように引き留めることをリテンションといいます。

リテンションマネジメントとは?

企業にとって有益な人材に特にフォーカスし、彼らにできるだけ長く所属してもらい、その能力を発揮してもらうための人事管理施策をリテンションマネジメントといいます。

リテンションの必要性や重要視される理由

2024年に全国の企業経営者1,030名を対象に行った調査によると、経営におけるリテンションマネジメントに『取り組んでいる』と50.3%が回答しています。

そのうち『最優先課題として取り組んでいる』という回答が業界全体平均で7.6%なのに対し、生活関連サービス・娯楽業界では13.6%、医療・福祉業界では12.6%が回答しており、対人サービスの業界においてリテンションマネジメントが重視されていることが伺えます(参照:株式会社OKANのプレスリリース) 。

今、リテンションマネジメントが必要とされ重視されているのには以下のような理由が考えられます。

少子高齢化による人手不足

2023年に行われた中小企業対象の調査では「人手不足」との回答が7割近く(68.0%)を占め、全ての業種で5割を超えました(参照:日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」調査結果)。

またパーソル総合研究所の「労働市場の未来推計2030」によると、2030年には644万人の人材が不足するとされています。

これらのことから、人手不足は当面のあいだ続き、優秀な人材は取り合いになることが見込まれます。

新規での採用がますます難しくなるため、社員を定着させることの重要性が高まっているのです。

人材流動性の高まり

かつては終身雇用が日本型雇用の特徴とされ、諸外国と比べると現在でも雇用の流動性は低い状態にあります。

しかし経済環境の変化により、終身雇用を維持できない会社が増えていきました。

それと同時に、個人の価値観やキャリア観の変化・人手不足で転職しやすい状況(人材の売り手市場化)が後押しとなり、人材の流動化は少しずつ進んでいます。

厚労省の調査によると、令和4年度の入職率と離職率はそれぞれ15.2%と15.0%で、コロナ禍に一度低下した人材の流動性が再び高まる傾向にあります(参照:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概況」)。

日本の経済力低下と国際競争の高まりで、優秀な人材が他国へ流出する例もみられます。

知識・発想・チームワークなど人の力が競争力につながるような業界では特に、リテンションマネジメントが欠かせない状況になっています。

人的資本経営のニーズ

現代は、過去の成功モデルが通用せず、新しいビジネスモデルやイノベーションなしには企業が生き残れない時代です。

またある程度の答えはAIで出せる状況になり、AIだけでは成し得ない判断や選択ができる人材がいるかどうかが競争力を左右することになります。

これが昨今の「人的資本経営」への注目につながっており、リテンションマネジメントをうまく行って人材を最大限活かせるかどうかが、投資家を始めとするステークホルダーから支持を得る鍵になっています。

リテンションと業績の関係

リテンションマネジメントが成功すれば、ここまでに挙げた種々の課題の解決につながり、生産性が高まる・イノベーションが生まれるといったポジティブな成果が生まれます。

加えてリテンションには、社員の離職により発生するコスト(残った社員へのしわ寄せ・ミスの増大・顧客離れ・採用・育成など)を抑える効果もあります。

そのため業種や企業規模にかかわらず多くの企業においてリテンションは業績の向上につながるものです。

リテンションに影響する6つの分野の施策

リテンションマネジメントには、そのための独立した施策があるわけではありません。

人事管理に関する多くの施策を行い、その総合的な成果として社員の定着を目指すことになります。

人事評価には社員の能力や実績を評価し公平に処遇を決めること、教育訓練には社員の能力開発、福利厚生には社員の福祉の向上など人事施策のそれぞれに目的があります。

それらの目的を達成することで社員の定着を図るのがリテンションマネジメントです。

リテンション・離職に影響する要素とは?

リテンションマネジメントの観点で必要な人事施策を検討するには、社員のリテンションを妨げるもの、すなわち離職の要因を考えることが有効です。

リクルートマネジメントソリューションズが2014年に行った「組織コミットメント実態調査」では、「会社・職場から気持ちが離れたきっかけとなった出来事」について問い、その回答を以下のように分類しています(カッコ内の数値は出現率)。

・上司との人間関係(21.3%)

・会社の方向性(12.4%)

・評価の正当性(12.4%)

・仕事のやりがい(11.5%)

・処遇・報酬(7.0%)

・仕事量(6.4%)

・職場の人間関係(3.9%)

(出典:リクルートマネジメントソリューションズ「組織コミットメント実態調査報告」)

また社員のライフステージの変化も離職の要因として無視できません。

共働き夫婦が増え、配偶者の転勤により仕事を続けられなくなるといった問題も顕在化しています。

男性の育休が推進され、仕事と育児の両立意識が高まる一方で、親の介護のための離職者が増加しています。

また社員本人に病気が見つかった時に、仕事と両立する方法が分からずに辞めてしまうといった問題もあります。

これらの状況を元に、リテンションに効果があると考えられる具体的施策の例を6つの分野に分けて紹介します。

具体的施策1:採用・オンボーディング

会社の方向性や仕事の内容にマッチした人材の採用が非常に重要です。

『思っていたのと違った』『こんなはずではなかった』と会社から気持ちが離れてしまう事態を防ぐには、自社を理解してもらうための情報発信や求職者とのコミュニケーション、求職者の志向性や仕事観などを見極めるための採用プロセスなど様々に工夫できる点があります。

入社直後の戸惑いを最小限に抑え、能力を早期に発揮してやりがいを感じてもらうために有効なオンボーディングを採用後に行う必要があります。

入社した人が上司との人間関係で悩むことがないよう、採用担当者によるフォローのほか、オンボーディングに必要なスキルと知識を上司が習得し、信頼関係を早期に築くことも求められます。

具体的施策2:報酬管理・キャリア支援

給与の高さが退職率の低さや勤続年数の長さに寄与することは過去の研究で明らかになっています。

ただし資金が限られた状況において、他社より高い給与を出し続けることは難しいでしょう。

重要なのは、現時点での給与の高低だけでなく、どのような条件で給与が上下するのかという賃金制度の設計です。

賃金制度に社員が納得し、キャリアアップや昇給への希望をもてるかどうかが、モチベーションやエンゲージメントに影響します。

リテンションの観点では特に、今の働きに対して正当な報酬を得ている感覚と共に、この会社で働き続けることでより多くを得られるという見通しがたち、人生設計を立てられることが重要です。

そのためには本人の希望を聞いた上でキャリアアップの道筋を示し、研修や経験の機会を提供するといったキャリア支援が不可欠です。

具体的施策3:働きやすさ・ワークライフバランスの向上

働く時間や場所などを柔軟に選べる制度や長時間労働の抑制は、社員のライフステージの変化による離職を防ぐのに有効です。

例えば育児や介護のために以前と同じようには働けない状況になっても、時短勤務や休暇制度、フレックスタイム制や在宅勤務制度などを組み合わせられれば辞めずに済む可能性が高まります。

配偶者の転勤があっても、リモートワークや柔軟な配置転換が可能であれば、社員やその家族の生活を犠牲にすることなく勤続が可能になります。

しかし柔軟な勤務形態や休暇制度があっても、周囲の理解やフォロー体制がないと活用しづらいものです。

業務量が過多で長時間勤務が常態化していたり業務が属人化していたりすると特に、『自分だけ早く帰って迷惑をかけられない』『休めない』といった思考になり、両立困難から離職を選択することになりがちです。

制度の充実と共に、業務量の過多や属人化を防ぐ組織全体の仕組みづくり、ワークライフバランスを大切にする文化の構築が重要です。

具体的施策4:福利厚生の適正化

ライフステージの変化を社員が乗りきるために、働きやすさの向上と共に有効とされるのが福利厚生制度です。

福利厚生には、社員の生活の充実・キャリア形成・ライフステージの変化に伴うリスクへの対応などを給与や働き方の制度以外の面でサポートする役割があります。

昨今は、子どもが生まれた社員への一時金の支給や育児サービスの利用補助などによる両立支援、ヘルスケアサービスやリスキリングの機会の提供など、社員の長期的なキャリア形成に資する福利厚生を拡充しようとする企業が増えています。

具体的施策5:従業員の声を聴く

先に紹介した調査結果の通り、会社や職場から気持ちが離れてしまう要因としては、上司との人間関係や会社の方向性、評価の正当性への疑問などが多いようです。

辞めていく社員に対し、上司や人事担当者、あるいは経営者は『相談してくれれば良かったのに』と思うかもしれません。しかしそれでは遅いのです。

『もう辞めよう』と社員が決断する前に、気持ちの変化・疑問・不安を捉えて対処する必要があります。

そのためには従業員サーベイや1on1など、従業員の声やモチベーションの上下などを定期的に把握できる仕組みの運用が有効です。

具体的施策6:エンゲージメントの向上

会社や仕事に対して従業員が持っている熱意・愛着・共感などの気持ちを量る概念を「従業員エンゲージメント」と言います。

エンゲージメントの高い社員は職場への満足度が高く、仕事にやりがいを感じ、仕事や職場に主体的に深く関わろうとします。離職の可能性が低い状態です。

逆にエンゲージメントの低い社員は、職場・仕事・待遇などに不満を抱いており離職の可能性が高いでしょう。

加えて本人が不満を撒き散らしたり仕事を放棄したりすれば、チームの生産性を下げたり、周りの社員のエンゲージメントにも悪影響を及ぼしたりします。

エンゲージメントの高低は、そのままリテンションの成否に直結します。

ゆえにエンゲージメントを上げることがリテンションマネジメントの肝になります。

リテンションマネジメントと同様にエンゲージメントの向上も、そのための施策が独立して存在するというよりは、ほかの様々な人事施策の結果として達成されるものです。

最初の一歩として、サーベイや1on1などの機会を活用し、社員のエンゲージメントがどのような状態にあるのか、どこに問題があるのかを把握することが重要です。

リテンションマネジメント成功のポイントと課題(デメリット)

リテンションマネジメントを成功させるためのポイントおよび課題を説明します。

リテンションマネジメントを有効なものにするためには

リテンションマネジメントにおいてどのような施策が必要かについての単一の答えはありません。

また『この会社でなら長く働いていける』と社員に感じてもらうためには、経営への信頼や期待を時間をかけて獲得していく必要があります。

まずは従業員サーベイやヒアリングなどを通じ、エンゲージしている社員がどれほどいるのか、社員の主な離職要因は何かなどの把握が欠かせません。

その上で必要な施策を検討の上、中長期的に取り組んでいく必要があります。

リテンションマネジメントの課題

リテンションマネジメントの戦略によって成果を出すにはそれなりの手間と時間がかかります。

実行するべき戦略を誤ったり、うまく実行されなかったりした場合、コストをかけても効果が出ません。

またある属性の社員にばかり手厚いサポートがあるように見えるなど、社員の間で不公平感が生まれ、かえって離職率を高めるリスクもあります。

離職率が低下すれば良いというわけではない

またただ離職率を下げれば良い、全員がリテンションすれば良いわけではありません。

組織の状況によっては、合わない人が辞め、より良い人が入ってくるという新陳代謝も必要です。

必要な人に残ってもらうために行うのがリテンションマネジメントだと考えましょう。

リテンションのためにマネジャーとしてすべきこと

先にも触れた通り、上司との人間関係をきっかけにエンゲージメントが低下する社員は少なくありません。

よって人事部などが主導する会社全体のリテンション施策とは別に、部下のリテンションを意識したコミュニケーションを個々のマネジャーが取る必要があります。

具体的には、部下の心身の状態・仕事や会社に対する満足度・希望しているキャリアなどを1on1などで把握し、適切にフォローすることが望まれます。

リテンションの観点では特に、現時点での困りごとや不安の解決に手を差し伸べるのはもちろん、この会社でどのようにキャリアアップしていけるかという中長期の道筋を描くサポートができると良いでしょう。

また部下のやる気を削ぐような言動をしていないか、マネジャー自身がフィードバックを受けることも重要です。

マイナスのフィードバックを部下から直接受けるのは難しいかもしれません。

360度評価が行われていればその結果を確認したり、部下とのコミュニケーションに関する研修を受けたりといった方法があります。

リテンションマネジメントの取組み事例

サイボウズ 「100人100通りの働き方」から「100人100通りのマッチング」へ

毎日残業で休みなく働くのがIT企業の当たり前だと捉えられていた時代の中、1997年にサイボウズは創業しています。

離職率が28%に達した2005年以降、様々な人事施策でリテンションをはかりはじめました。

その結果、2012年以降はほぼ毎年5%を下回るようになり、2023年には3.56%に抑えられています。

具体的には、最長6年間の育児・介護休暇制度を2006年に導入したのをはじめ、様々な事情があっても働き続けられる仕組みを次々と構築しました。

2018年には、働きたい時間と場所を社員一人ひとりが自由に宣言して実行する「働き方宣言制度」を導入し、「100人100通りの働き方」を掲げました。

その結果リテンションだけでなく、『長時間は難しいが短時間でなら働ける』といった優秀な人材などの採用増にもつながりました。

一方で、同社の事業や理想への共感以前に働き方の自由度に惹かれて入社を希望する者が増えるという課題も生まれ、2024年からは「100人100通りのマッチング」へと打ち出し方を変えています。

病院における看護師のリテンションマネジメント

少子高齢化が進む中、人材の確保が特に重要なのが医療や介護の分野です。

働き手不足は国民の健康や安全を脅かすことにもなるため、医療従事者の勤務環境改善や、医師・看護師・介護従事者のキャリア支援等に政府が力を入れています。

厚生労働省はその一環として、働き方改革等の取り組みで離職率を改善した医療機関の事例紹介などを行っています。

例えば静岡県浜松市の「北斗わかば病院」では、『持続的に働きやすい病院にしていくには、経営の安定化とワークライフバランス施策を両輪で展開することが必要だ』との認識のもと、何が病院の収益増につながるのかを職員に丁寧に説明しつつ、重症度のより高い患者を受け入れるための工夫を行い経営を改善しました。

同時に、時間単位の有給休暇制度・フレックス勤務制度・60歳超の職員の再雇用制度など働きやすさを向上する制度を導入し、看護師の離職率が7%から3.4%に低下するなどの成果を上げています。

また神経内科と精神科の専門病院である「埼玉精神神経センター」では、3年程度で独り立ちできるレベルになった看護師が『一般病院も経験してみたい』と退職してしまうことがあり、12.9%と高めの離職率が課題となっていました。

そこで看護部長が中心になって現場の職員を巻き込み、無駄な残業時間の抑制・仮眠時間延長を含めた夜勤負担の軽減をはじめ、育児・介護との両立支援やキャリア形成支援等を様々な形で行った結果、離職率が9%程度に改善し、看護師の定着と新陳代謝を良いバランスで維持できるようになりました。

マネーフォワード

リテンションマネジメントにITツールを活用している企業のひとつにマネーフォワードがあります。

同社は、事業拡大に伴い中途入社者が通年で増えていく状況に加え、コロナ禍以降リモートワークが進んだこともあって、オンボーディング支援サービスの「Onn(オン)」を導入しました。

中途採用者の上長と人事で情報を共有し、きめ細かいオンボーディングが行われています。

また全社員に対して月次でサーベイを実施しています。

これらのツールから得られる情報を活用しつつ、月次での1on1を行ってメンバーのコンディションやキャリアビジョンなどを把握し、フォローやフィードバックをマネジャーは行います。

またマネジャーには、メンバー育成力を高めるための「目標設定研修」「1on1研修」を提供するなど、フィードバックや育成支援のスキルを高める取り組みも行われています。

リテンションマネジメントに活用できる助成金

離職防止や人材定着のための施策に活用できる助成金としては、厚生労働省が管轄する「雇用関係助成金」のうち以下のようなものがあります。

1.離職率低下を図るための制度づくりに関するもの

- 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

- 人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)

- 人材確保等支援助成金(若年者及び助成に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))

- 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))

- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)

- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金))

- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

- 両立支援等助成金(育児中等業務代替支援コース)

- 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)

- 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)

2.社員のスキルアップに関するもの

- 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)…労動者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向復帰後の賃金を上昇させる)

- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

- 人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

- 人材開発支援助成金(建設労動者認定訓練コース)

- 人材開発支援助成金(建設労動者技能実習コース)

- 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

3.給与の引き上げに関するもの

- 業務改善助成金

4.労働時間削減や有給休暇取得促進に関するもの

- 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)

- 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

- 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

- 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

※令和6年度に受付中の助成金を記載(参考:厚生労働省「令和6年度 雇⽤・労働分野の助成⾦のご案内(簡略版))

リテンションマネジメントに関連する論文

リテンションマネジメントに関連するいくつかの論文を紹介します。

Allen,N.J., & Meyer,J.P.(1990)“The measurement and antecedents of affective,continuance and normative commitment to the organization.” Jounal of Occupational Psychology,63

「従業員エンゲージメント」に非常によく似た概念として「組織コミットメント」があります。

産業・組織心理学や組織行動学の研究者を中心に1960年代頃から研究されているテーマです。

組織コミットメントの定義としてよく用いられるのが、AllenとMeyerが本論文で提唱した「3次元モデル」です。

これは、組織コミットメントを「存続的要素(組織を辞める場合の損得勘定に基づくもの)」「感情的要素(組織への愛着的なもの)」「規範的要素(組織を辞めるべきではないという規範意識)」の3つの要素で構成される心理的な状態として理解する考え方です。

本論文では、組織コミットメントの度合いによって、リテンション(離職意思など)・生産的行動(欠勤率・成果など)・従業員側の幸福(精神衛生上の健康・身体的健康など)が左右されると指摘しています。

山本 寛(2016)「人手不足に対応する事後の人的資源管理 ──リテンション・マネジメントの観点から」日本労働研究雑誌 2016年8月号(No.673)

組織行動論や人的資源管理論の研究者である山本寛教授(青山学院大学経営学部経営学科)は、リテンションマネジメントに関する論文を数多く発表しています。

本論文では、リテンションに対する多くの施策の効果を検討し、リテンションにプラスに働く施策と無関係である施策を明らかにしています。

小川 悦史(2017)「教育訓練投資,ワーク・エンゲイジメント,及びリテンションの関係 --女性従業員を対象に--」大阪経大論集68 巻

組織行動論や人的資源管理論を研究領域とする小川悦史准教授(亜細亜大学経営学部 経営学科)の本論文では、サービス業に従事する女性従業員のリテンションに関して、教育訓練とワーク・エンゲイジメントの観点からその影響を検討しています。

小川 悦史(2017)「就業時間に関するサポートと女性従業員のリテンション・エンゲイジメント・コミットメントの関係」

小川氏のこちらの論文では、企業に勤務する女性従業員を対象に、就業時間に関する組織のサポートへの知覚とリテンションとの関係を実証的に分析しています。

内藤淳・湯浅大輔(2022)「若年就業者の組織適応に関するモデル化の試み~入社年次による多母集団同時分析を用いた検証~」人材育成学会第20回年次大会

リクルートマネジメントソリューションズの内藤淳氏(技術開発統括部研究本部 HR Analytics & Technology Lab. 主任研究員)と湯浅大輔氏(技術開発統括部研究本部部長)による本論文では、若年就業者が組織に適応していく上で重要となる5つの要素(職場への信頼と働きかけ・失敗を恐れない前進行動・仕事の意味付け・経験からの学びと応用・自分ならではの強みと主体性の発揮)を抽出しています。

それらが「成長実感」など適応の短期的結果を経由し、「勤続意向」など適応の中長期的結果に影響を与えるという因果モデルが成り立つかの検証を行うとともに、その因果の強さが入社後年次によって変化していることを指摘しています。

関連書籍

離職防止や人材定着に関するおすすめの書籍を紹介します。

誠実な組織 信頼と推進力で満ちた場のつくり方

ロン・カルッチ、 弘瀬 友稀 (翻訳) ディスカヴァー・トゥエンティワン 2023年

「できる人材」が定着する会社のつくり方

西川 雄太 合同フォレスト 2024年

離職率ゼロ!部下が辞めない1on1ミーティング!

竹野 潤 自由国民社 2023年

リテンションマネジメントを学ぶ研修

離職防止・人材定着・リテンションマネジメントに関する研修のうち、人事担当者やマネジャー向けの研修をピックアップしてご紹介します。

オンライン研修

【全力解説】リテンションマネジメント研修~離職防止に向けた一貫性のある取り組みの進め方(インソース) ※2024年11月時点

(半日研修)(人事担当者向け)離職防止研修~採用者の職場定着を支援する (インソース) ※2024年11月時点

離職防止研修~採用者の早期活躍を支援する (インソース) ※2024年11月時点

(管理職向け)離職防止研修~部下との良好なコミュニケーションを考える (インソース) ※2024年11月時点

中途社員の受け入れ・オンボーディング研修~面談で離職防止のために部下と話す5つのこと (インソース) ※2024年11月時点

オフライン研修

(管理職向け)離職防止研修~部下との良好なコミュニケーションを考える (インソース) ※2024年11月時点

.webp)