【話題沸騰】「配属ガチャ」は消滅するのか。今問う人事異動の価値

「配属ガチャ」という言葉が広がっています。入社時の配属先をはじめ、会社によって一方的に決められる人事異動やジョブローテーションを指すネットスラング発祥の用語。今や一般紙でも使われるなど、市民権を獲得しています。

自身のキャリアが「運任せ」となってしまう配属ガチャという、かつて「当たり前」の人事慣行が今となっては若手社員の離職要因になっています。

それを受けて配属ガチャを廃止し、入社時に配属先を確定させる採用へと切り替える企業が相次いでいます。

配属ガチャは絶滅するのでしょうか。そうとも言いきれません。

むしろ、ポスティング(手挙げ式)の異動が広がり、配属ガチャが減っている今だからこそ、会社主導による人事異動が再評価されるようになりました。

そこで各社の動向を踏まえながら、改めて人事異動の意義を深掘りしていきます。

日本企業を彩る二つの「ガ」

日本企業にいると、2~3月は「そわそわ」する人が大勢出てくる時期。というのも毎年恒例の人事異動の内示があるからです。

「次の一年も、今の部署にいたい」、「今年こそ異動したい」などと思いを巡らします。そして、その希望が叶うことを切に願っているはずです。

言い換えると、配属先を自分で選べないので願うしかないのです。まさにレバーを回すとランダムにカプセルが出てくる「ガチャガチャ」のような状況。

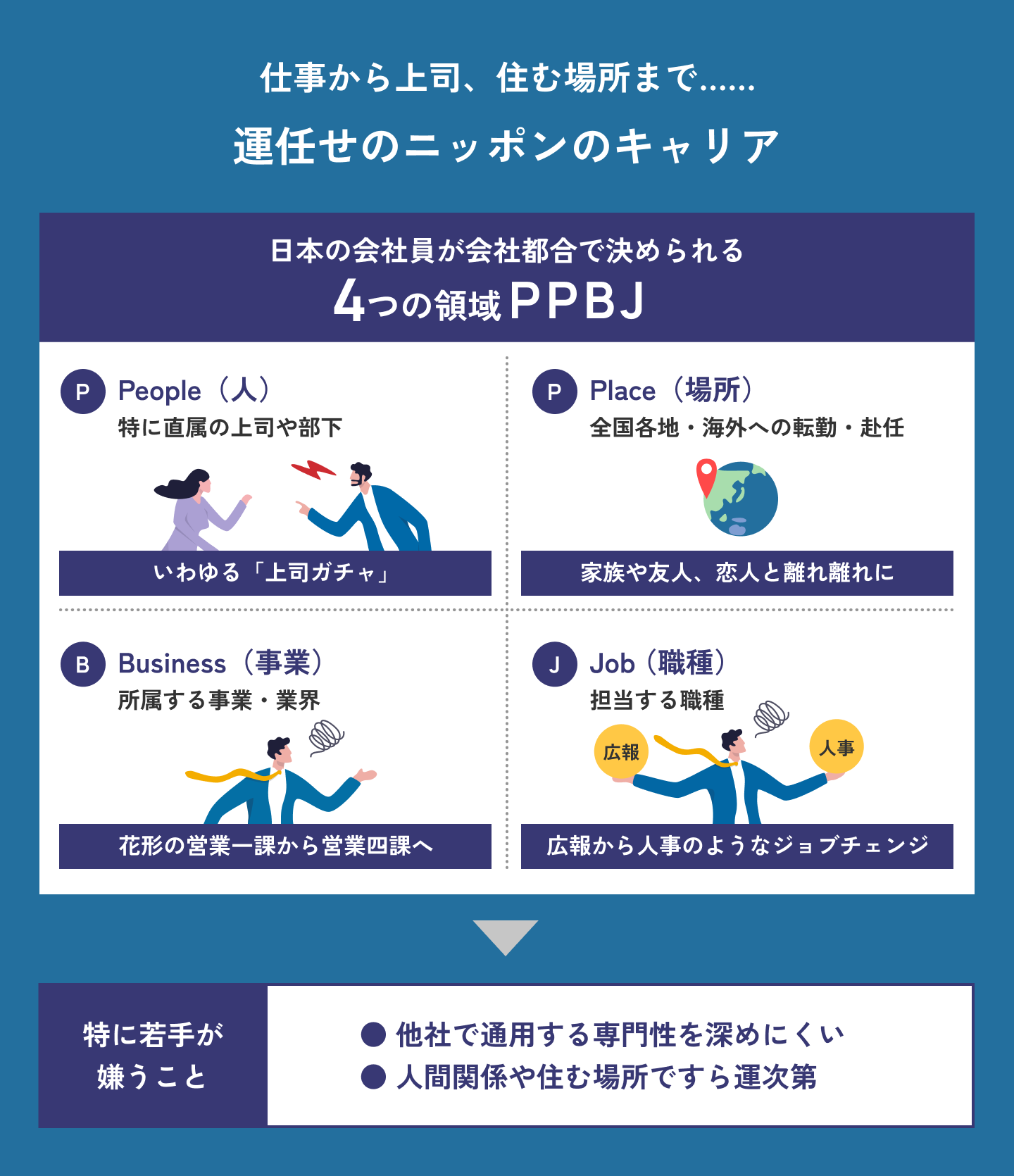

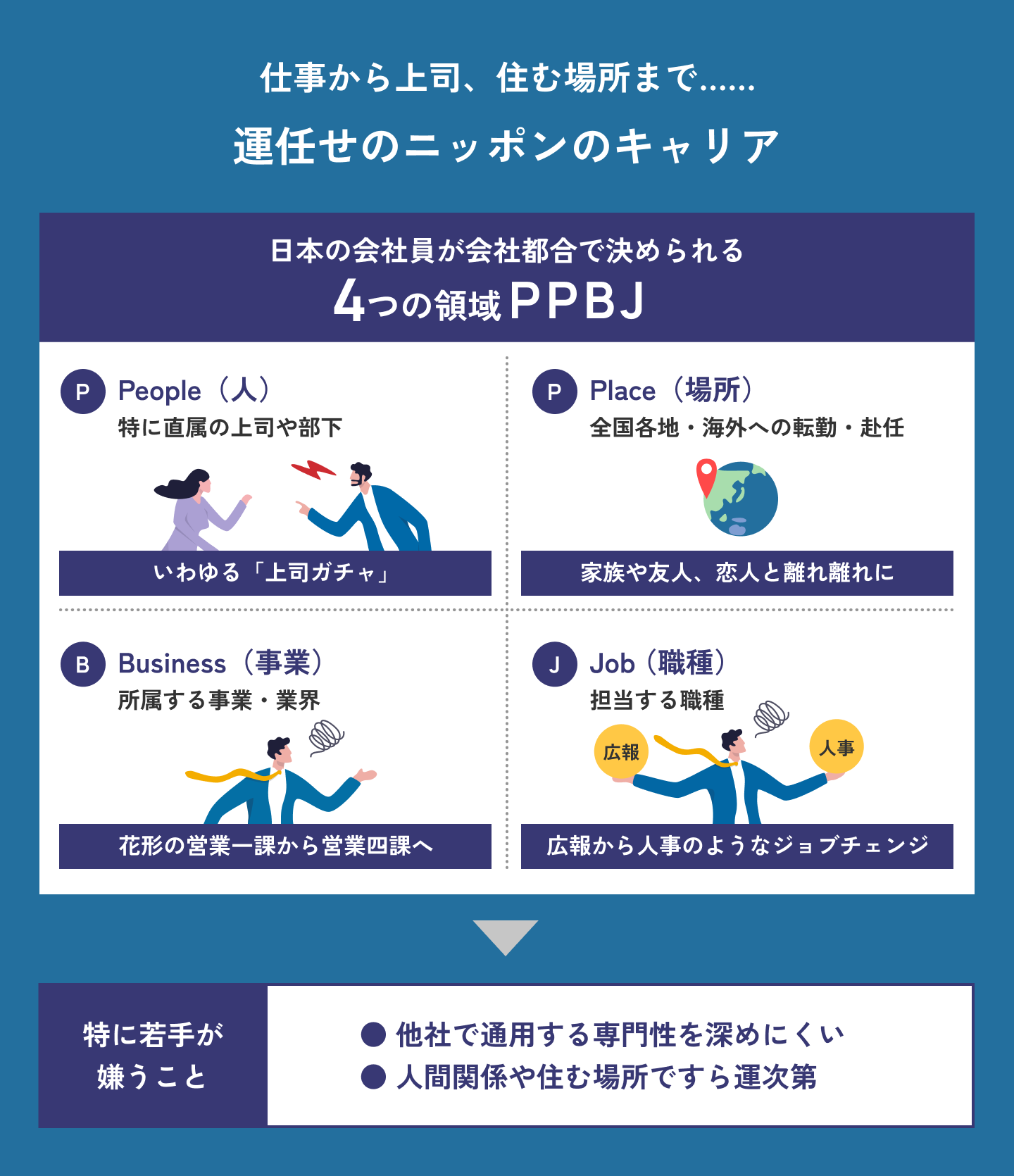

ちなみにこの人事ガチャには、四つの領域があります。

それが①People(上司・部下・同僚)、②Place(転勤による勤務地変更)、③Business(事業・部署)、④Job(職種)です。これら四つを略して「PPBJ」のガチャを繰り返すことになります。

①Peopleは「上司ガチャ」でおなじみでしょう。②Placeの転勤は、今の若手に不人気のガチャで、名の通った大手であっても離職要因となっているほど。

なお、③Businessとは、例えば、同じ営業職でもリテール(個人客)部門から法人部門への異動が頻繁に行われることがあります。④Jobは営業職や技術職に就いていた人が、人事や広報に異動するような職種変更を指します。

転職が当たり前ではなかったかつての時代は、人事ガチャの結果が不本意であっても、「石の上にも3年」とばかりに多くの人が「我慢」してきました。ガチャ&ガマンという二つの「ガ」がニッポンの伝統的なキャリアを特徴づけていたのです。

かつては企業が社員に対して、「終身雇用」と「ほぼ誰もが管理職への昇進」という二つのニンジンをぶら下げることができました。それができなくなった今、夢幻状態から「目覚めた」個人が、ガチャ&ガマンという理不尽さに抗って「退職」という反撃に出るようになりました。

連載第二回で紹介したように、人気就職先でおなじみのNTTですら、本人にとって不本意な転勤を命ぜられて退職のカードを切る人が続出したことに危機感を抱いているほどです。

PPBJのうち、特に離職に直結するとされるのがPeopleとPlace。新しい上司とそりが合わない、またプライベートでも大きな影響が出る遠方への転勤を迫られるといったケースで離職が増えています。それもエース社員を含めて。

手挙げ異動がもたらす「良い緊張感」

配属ガチャでハズレを無くす──。

これは日立製作所が2023年に掲げたスローガンです。日立は新卒採用においても職種別で採用する「ジョブ型採用」を広げるとともに、本採用にも紐づくジョブ型インターシップを取り入れています。異動も手挙げによる社内公募制(ポスティング)が中心です。

富士通もジョブ型導入を機に手挙げ式の異動である社内公募(ポスティング)制に移行しました。2020~2022年グループ全体累計で、2万人弱が公募に手を挙げ(全体の27%)、約7600人が実際に異動(全体の11%)しました(*1)。

平松浩樹CHRO(最高人事責任者)は、「管理職は、職場の魅力を高めなければ良い人材を集めることもできません。これが良い意味での緊張感を生んでいます」と、変化の手ごたえを口にしています(*2)。

内閣府が2024年8月に公表した「ジョブ型指針」によると、アフラック、ENEOS、テルモ、資生堂、三菱マテリアル、KDDI、中外製薬、リコー、オリンパスなどがポスティング制を導入しており、この流れは止まることがなさそうです。

もっとも、ジョブ型採用も手挙げ式の異動も、個人側にとって一方的に「おいしい」制度ではなさそうです。

富士通の時田隆仁社長は、「もはや誰かが職位を引き上げてくれることはありません。会社としていろんな選択肢を与えるけど、本人自身がキャリアを考えてもらいます」と語っています(*3)。

目の前の仕事さえ頑張っていれば、誰かが自分を花形部署に引き上げてくれるような「シンデレラの物語」はもはや存在しません。自分でキャリアを構想して自ら学び、自ら手を挙げる姿勢を持たないと、永遠に同じ職務と待遇に甘んじることになりかねません。

かつてのように入社したら、後は会社がすべて面倒を見てくれることはありません。入社してからも会社と個人の間で「選び、選ばれる」という緊張関係が続くという、新しい次元に突入しました。

人事ガチャは死なず

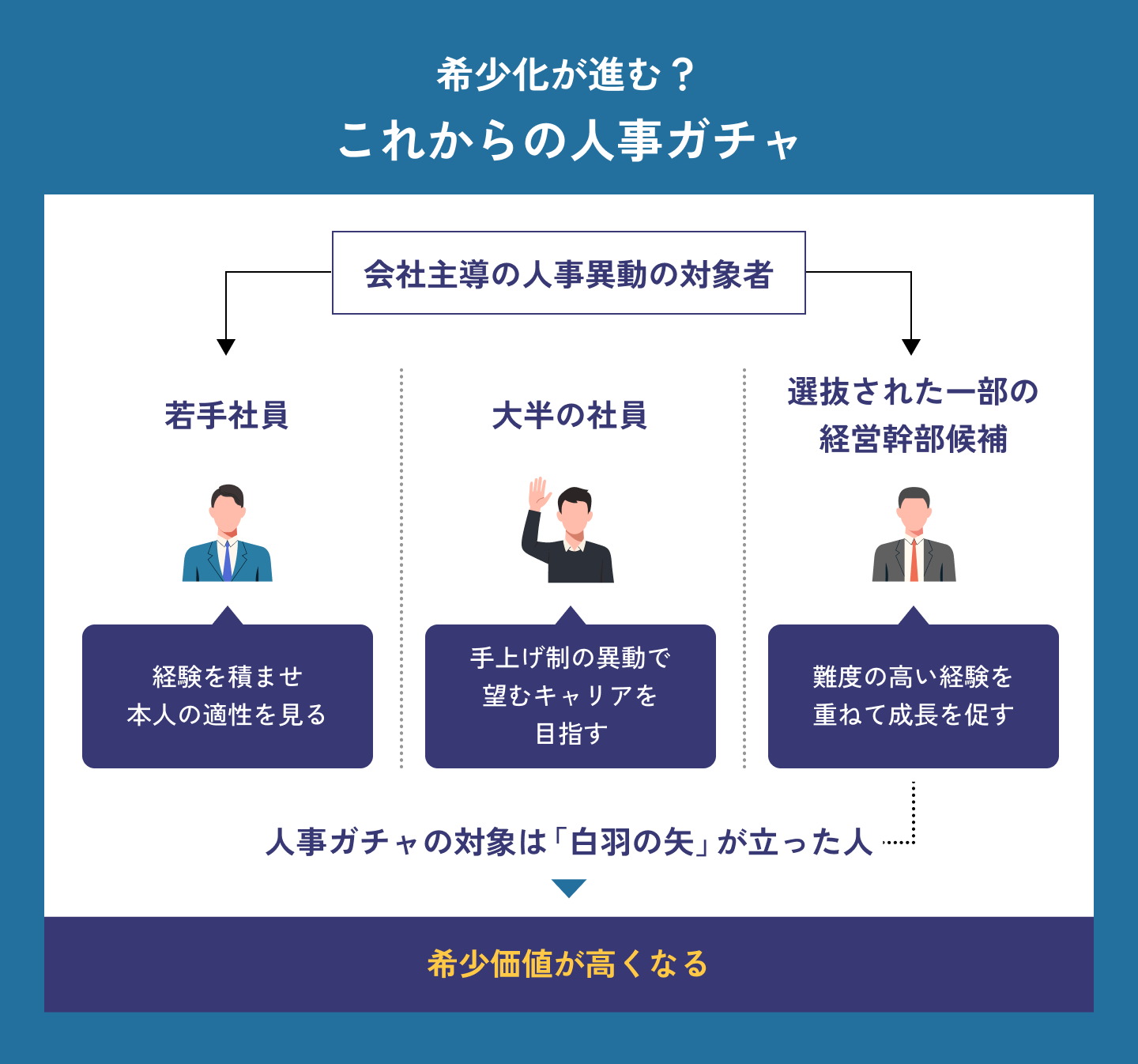

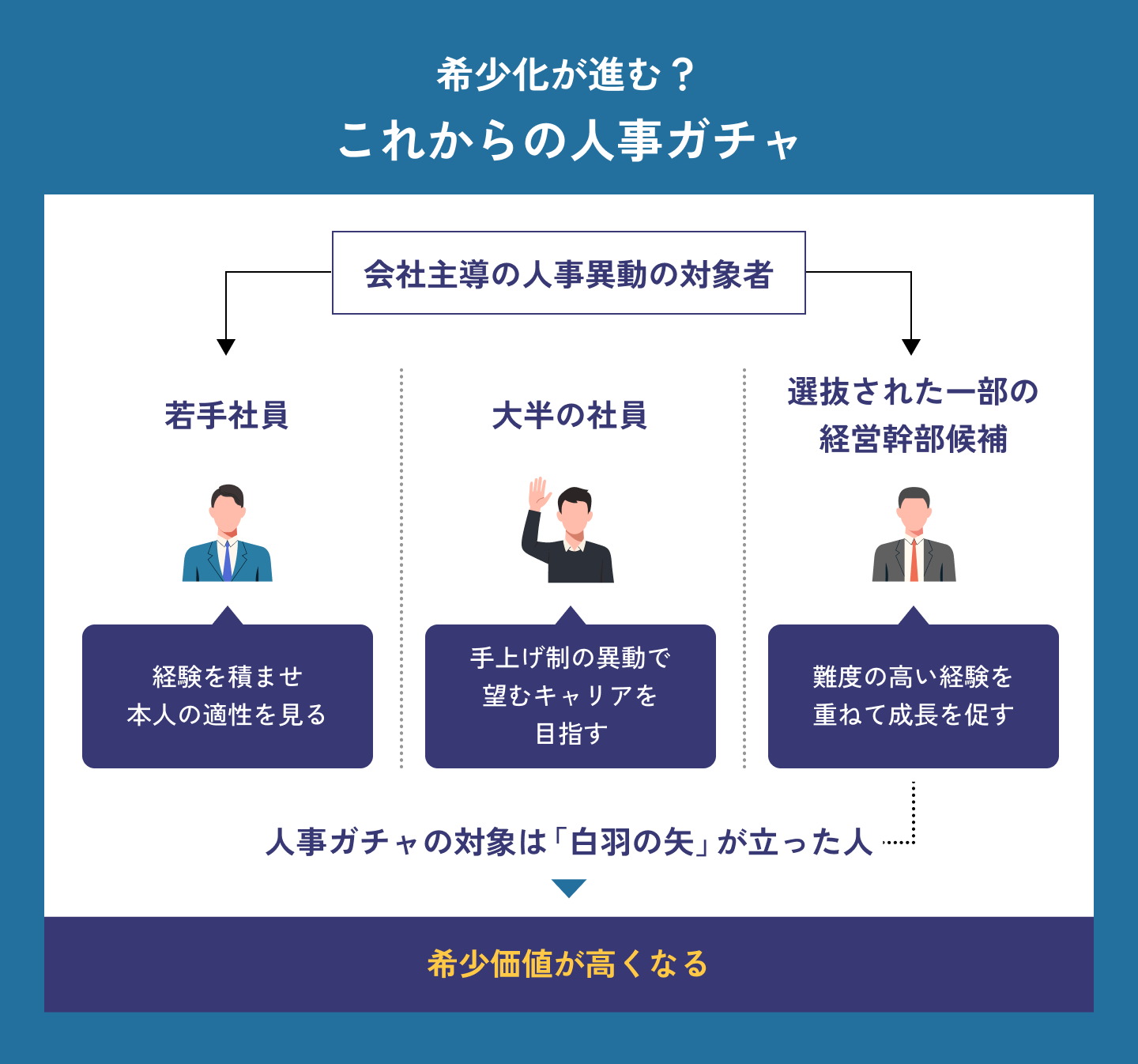

かくして会社都合の人事ガチャは減りつつあるものの、当面、絶滅はしないようです。

ジョブ型を導入した企業でも、若手など一部の人材を対象にジョブローテーションを行うハイブリッド型の人事制度を採り入れる企業が少なくありません。

サントリーは若手社員に入社10年で3カ所の職場経験を義務付けました(*4)。多様な経験と幅広い視点を養い、将来のリーダー人材を育てる狙いがあります。

新浪剛史会長(当時社長)は、「(専門教育が充実していない)日本の教育の実態も考慮すると、完全にジョブ型の人事にするのではなく、20代で幅広い業務経験を積めるようにすることは意義がある」と話します(*5)。

同様に伊藤忠も、若手を中心に複数部署をローテーションすることで、「いっぱしの商人」に育てる人事方針を堅持しています。

カゴメは、配属ガチャの中でも「転勤」の価値を今も大切にしています。

カゴメでは望まぬ転勤に対して本人が拒否できる制度を設けています。そのうえで、「転勤自体は貴重なキャリア上の出会いをもたらす機会でもあるので廃止はしなかった」(有沢正人前CHO)としています(*6)。

メーカーであるカゴメでは開発や調達、製造、販売といったバリューチェーン間で円滑に連携するためには、多様な視点を持つことはとても重要となります。したがって、ジョブ型を導入してもジョブディスディスクリプション(職務記述書)は作らずに、細かい業務や役割に拘泥されない制度運用を心がけています。

また、日立では、経営幹部候補の育成プールのエントリーされた人に限定してジョブローテーションの対象とする仕組みを取り入れています。こうなると人事ガチャは幹部候補として「白羽の矢が立った」人だけに与えられる特権のようなもの。

こうして人事ガチャが減っていけば、逆に人事ガチャの希少価値は高まっていくかもしれません。

ドラッカーもまた、ガチャ

最初に就く仕事はくじを引くようなもの──。「マネジメントの父」と称されるピーター・ドラッカーの言葉です。くじ引きとはまさにガチャ。

ドラッカー自身は貿易商人、証券アナリスト、記者など多様な職種を経験しています。こうして自分の向き不向きに向き合い、最終的に本人の言うところの「社会生態学者」として、社会の構造的変化に鋭く切り込んだ名著の数々を世に出しました。

ガチャを前向きにとらえる理論的支柱も存在しています。それが近年、注目されている「プランドハプンスタンス(計画された偶発性)理論」です。

これは、キャリアは予期しない偶然に影響されるものであり、むしろ偶発性(ガチャ)は変化のきっかけとしてポジティブに考える発想です。

似た概念として「セレンディピティ」があります。「想定外の幸運を引き寄せる力」などと表現されます。実際に「青天の霹靂(へきれき)」となる人事異動を機に大きく成長したと振り返る経営者は少なくありません。

個人の成長のうえで、多様な経験が重要なのは今も昔も同じ。その人のキャリアを毀損することもあれば、逆にその人のキャリアの飛躍をもたらすこともある。それが人事ガチャ。

となると、良い人事ガチャ(ジョブローテーション)なるものはあるのでしょうか。

過度のキャリア自律もまた危うし

ここで参考になるのがリクルートとソニーグループです。

リクルートには昔から社内公募制度があります。手挙げによって異動ができる環境が存在し、そのうえで会社都合の人事異動を行っているのです。

リクルートワークス研究所所長の堀川拓郎氏によると、本人は十数回にわたる人事異動のうち、およそ8割が会社主導とのことです(*7)。ただし、堀川氏本人は会社主導の異動であっても「安心感がある」と言います。

それは常日頃から上長との間で対話があり、「あの人に言われたのなら頑張ってみよう」といった信頼関係があったからだそうです。さらに ジョブローテーションによって人が入れ替わることによって適度なカオス(混とん)が生まれ、組織の活性化と個人の成長にも資するとのことです。

また、新卒ジョブ型採用をいち早く取り入れたソニーグループ。2025年3月までCHROを務めた安部和志氏はこう言います(*8)。

ソニーの社員なら「誰もが自分のキャリア展望を明確にしている」と思われているかもしれません。私はむしろ、本当にそうだったら危ういと思っています

この背景として、このように説明します。

社員が社内の仕事をすべて掌握しているかというとそうではないし、自分に秘められた可能性をすべて理解しているかというとそうでもない

そこで、上司が「次はこの仕事をやってみないか」と投げかけることが本人のためになるのです。

ソニーといえば、50年以上前に社内公募制を取り入れた企業。人事ガチャと手挙げ式異動が並存している点はリクルートと同様です。

しかも、会社主導の異動が行われる時も、日本の伝統的な会社との違いは、一方的に『次はこの仕事をやりなさい』と言い渡すのではない点です。

ソニーでは「マネジャー側が『興味ないか』と投げかけ、最後は 『本人が決める』という合意が必要です」と安部氏。もちろん本人の意にそぐわなければ、異動の打診を断ることができます。

「マス人事」の終焉

2社の事例から、会社都合の人事異動が本人にとってもプラスとなる「良いガチャ」として機能させるには以下の条件を満たす必要があることが分かります。

📌会社主導の異動と、自らの意思で異動する手挙げ制が並存している

📌「会社の事情」よりも「本人の成長」や「納得度合い」を重視する

📌定期的にキャリアの希望について話し合う機会がある

会社(上司)が本人のキャリア希望を理解しようと努力しているか、また社員が会社(上司)を信頼しているかどうかが問われています。これらの有無次第で、人事ガチャの印象は天国と地獄ほど大きく変わりうるのです。

この点でいうと残念ながら、日本の伝統的人事は「マス管理」と呼ばれ、一人ひとりのキャリア希望を考慮することなく、会社の都合を優先してきました。

マーケティングの分野では、大衆市場を相手に同じ商品を大量販売する「マスマーケティング」から、個人の好み・嗜好に合わせたマーケティングへとシフトしています。人事でも同様のことが求められています。

本連載では、人的資本経営という美しいフレーズと裏腹に、30代のエースの離職が増えている現状を背景を深掘りしてきました。「尽くせば報われる」時代が終焉し、企業と個人は新しい関係が求められています。

それが、人ごとにキャリアの希望が異なるという「当たり前」に改めて向き合うこと。そして、会社と個人がお互い「納得」するための対話を絶やさないこと。人的資本経営は泥臭いのです。

*1:富士通が目指す 適所適材の配置と人材の流動化 第六回雇用研究会

*2:ポスティング制度を拡充し、健全な競争が企業文化やコミュニケーションを変えた リクルートワークス研究所

*3:富士通「社内転職7500人」で判明、本当のやりがいある仕事 NewsPicks

*4:サントリー、若手は「10年3職場」 異動義務づけて育成 日本経済新聞

*5:【新浪剛史】日本企業は失敗できなくなったから弱くなった NewsPicks

*6:カゴメの人事改革 有沢正人、石山恒貴 中央経済社

*7:【まさか】配属ガチャでも社員満足度が高い企業があった NewsPicks

*8:【復活の本質】ソニー改革は、脱「日本的経営」ではない NewsPicks

本連載のおさらいとして第三回記事もご覧ください。

日本企業を彩る二つの「ガ」

日本企業にいると、2~3月は「そわそわ」する人が大勢出てくる時期。というのも毎年恒例の人事異動の内示があるからです。

「次の一年も、今の部署にいたい」、「今年こそ異動したい」などと思いを巡らします。そして、その希望が叶うことを切に願っているはずです。

言い換えると、配属先を自分で選べないので願うしかないのです。まさにレバーを回すとランダムにカプセルが出てくる「ガチャガチャ」のような状況。

ちなみにこの人事ガチャには、四つの領域があります。

それが①People(上司・部下・同僚)、②Place(転勤による勤務地変更)、③Business(事業・部署)、④Job(職種)です。これら四つを略して「PPBJ」のガチャを繰り返すことになります。

①Peopleは「上司ガチャ」でおなじみでしょう。②Placeの転勤は、今の若手に不人気のガチャで、名の通った大手であっても離職要因となっているほど。

なお、③Businessとは、例えば、同じ営業職でもリテール(個人客)部門から法人部門への異動が頻繁に行われることがあります。④Jobは営業職や技術職に就いていた人が、人事や広報に異動するような職種変更を指します。

転職が当たり前ではなかったかつての時代は、人事ガチャの結果が不本意であっても、「石の上にも3年」とばかりに多くの人が「我慢」してきました。ガチャ&ガマンという二つの「ガ」がニッポンの伝統的なキャリアを特徴づけていたのです。

かつては企業が社員に対して、「終身雇用」と「ほぼ誰もが管理職への昇進」という二つのニンジンをぶら下げることができました。それができなくなった今、夢幻状態から「目覚めた」個人が、ガチャ&ガマンという理不尽さに抗って「退職」という反撃に出るようになりました。

連載第二回で紹介したように、人気就職先でおなじみのNTTですら、本人にとって不本意な転勤を命ぜられて退職のカードを切る人が続出したことに危機感を抱いているほどです。

PPBJのうち、特に離職に直結するとされるのがPeopleとPlace。新しい上司とそりが合わない、またプライベートでも大きな影響が出る遠方への転勤を迫られるといったケースで離職が増えています。それもエース社員を含めて。

手挙げ異動がもたらす「良い緊張感」

配属ガチャでハズレを無くす──。

これは日立製作所が2023年に掲げたスローガンです。日立は新卒採用においても職種別で採用する「ジョブ型採用」を広げるとともに、本採用にも紐づくジョブ型インターシップを取り入れています。異動も手挙げによる社内公募制(ポスティング)が中心です。

富士通もジョブ型導入を機に手挙げ式の異動である社内公募(ポスティング)制に移行しました。2020~2022年グループ全体累計で、2万人弱が公募に手を挙げ(全体の27%)、約7600人が実際に異動(全体の11%)しました(*1)。

平松浩樹CHRO(最高人事責任者)は、「管理職は、職場の魅力を高めなければ良い人材を集めることもできません。これが良い意味での緊張感を生んでいます」と、変化の手ごたえを口にしています(*2)。

内閣府が2024年8月に公表した「ジョブ型指針」によると、アフラック、ENEOS、テルモ、資生堂、三菱マテリアル、KDDI、中外製薬、リコー、オリンパスなどがポスティング制を導入しており、この流れは止まることがなさそうです。

もっとも、ジョブ型採用も手挙げ式の異動も、個人側にとって一方的に「おいしい」制度ではなさそうです。

富士通の時田隆仁社長は、「もはや誰かが職位を引き上げてくれることはありません。会社としていろんな選択肢を与えるけど、本人自身がキャリアを考えてもらいます」と語っています(*3)。

目の前の仕事さえ頑張っていれば、誰かが自分を花形部署に引き上げてくれるような「シンデレラの物語」はもはや存在しません。自分でキャリアを構想して自ら学び、自ら手を挙げる姿勢を持たないと、永遠に同じ職務と待遇に甘んじることになりかねません。

かつてのように入社したら、後は会社がすべて面倒を見てくれることはありません。入社してからも会社と個人の間で「選び、選ばれる」という緊張関係が続くという、新しい次元に突入しました。

人事ガチャは死なず

かくして会社都合の人事ガチャは減りつつあるものの、当面、絶滅はしないようです。

ジョブ型を導入した企業でも、若手など一部の人材を対象にジョブローテーションを行うハイブリッド型の人事制度を採り入れる企業が少なくありません。

サントリーは若手社員に入社10年で3カ所の職場経験を義務付けました(*4)。多様な経験と幅広い視点を養い、将来のリーダー人材を育てる狙いがあります。

新浪剛史会長(当時社長)は、「(専門教育が充実していない)日本の教育の実態も考慮すると、完全にジョブ型の人事にするのではなく、20代で幅広い業務経験を積めるようにすることは意義がある」と話します(*5)。

同様に伊藤忠も、若手を中心に複数部署をローテーションすることで、「いっぱしの商人」に育てる人事方針を堅持しています。

カゴメは、配属ガチャの中でも「転勤」の価値を今も大切にしています。

カゴメでは望まぬ転勤に対して本人が拒否できる制度を設けています。そのうえで、「転勤自体は貴重なキャリア上の出会いをもたらす機会でもあるので廃止はしなかった」(有沢正人前CHO)としています(*6)。

メーカーであるカゴメでは開発や調達、製造、販売といったバリューチェーン間で円滑に連携するためには、多様な視点を持つことはとても重要となります。したがって、ジョブ型を導入してもジョブディスディスクリプション(職務記述書)は作らずに、細かい業務や役割に拘泥されない制度運用を心がけています。

また、日立では、経営幹部候補の育成プールのエントリーされた人に限定してジョブローテーションの対象とする仕組みを取り入れています。こうなると人事ガチャは幹部候補として「白羽の矢が立った」人だけに与えられる特権のようなもの。

こうして人事ガチャが減っていけば、逆に人事ガチャの希少価値は高まっていくかもしれません。

ドラッカーもまた、ガチャ

最初に就く仕事はくじを引くようなもの──。「マネジメントの父」と称されるピーター・ドラッカーの言葉です。くじ引きとはまさにガチャ。

ドラッカー自身は貿易商人、証券アナリスト、記者など多様な職種を経験しています。こうして自分の向き不向きに向き合い、最終的に本人の言うところの「社会生態学者」として、社会の構造的変化に鋭く切り込んだ名著の数々を世に出しました。

ガチャを前向きにとらえる理論的支柱も存在しています。それが近年、注目されている「プランドハプンスタンス(計画された偶発性)理論」です。

これは、キャリアは予期しない偶然に影響されるものであり、むしろ偶発性(ガチャ)は変化のきっかけとしてポジティブに考える発想です。

似た概念として「セレンディピティ」があります。「想定外の幸運を引き寄せる力」などと表現されます。実際に「青天の霹靂(へきれき)」となる人事異動を機に大きく成長したと振り返る経営者は少なくありません。

個人の成長のうえで、多様な経験が重要なのは今も昔も同じ。その人のキャリアを毀損することもあれば、逆にその人のキャリアの飛躍をもたらすこともある。それが人事ガチャ。

となると、良い人事ガチャ(ジョブローテーション)なるものはあるのでしょうか。

過度のキャリア自律もまた危うし

ここで参考になるのがリクルートとソニーグループです。

リクルートには昔から社内公募制度があります。手挙げによって異動ができる環境が存在し、そのうえで会社都合の人事異動を行っているのです。

リクルートワークス研究所所長の堀川拓郎氏によると、本人は十数回にわたる人事異動のうち、およそ8割が会社主導とのことです(*7)。ただし、堀川氏本人は会社主導の異動であっても「安心感がある」と言います。

それは常日頃から上長との間で対話があり、「あの人に言われたのなら頑張ってみよう」といった信頼関係があったからだそうです。さらに ジョブローテーションによって人が入れ替わることによって適度なカオス(混とん)が生まれ、組織の活性化と個人の成長にも資するとのことです。

また、新卒ジョブ型採用をいち早く取り入れたソニーグループ。2025年3月までCHROを務めた安部和志氏はこう言います(*8)。

ソニーの社員なら「誰もが自分のキャリア展望を明確にしている」と思われているかもしれません。私はむしろ、本当にそうだったら危ういと思っています

この背景として、このように説明します。

社員が社内の仕事をすべて掌握しているかというとそうではないし、自分に秘められた可能性をすべて理解しているかというとそうでもない

そこで、上司が「次はこの仕事をやってみないか」と投げかけることが本人のためになるのです。

ソニーといえば、50年以上前に社内公募制を取り入れた企業。人事ガチャと手挙げ式異動が並存している点はリクルートと同様です。

しかも、会社主導の異動が行われる時も、日本の伝統的な会社との違いは、一方的に『次はこの仕事をやりなさい』と言い渡すのではない点です。

ソニーでは「マネジャー側が『興味ないか』と投げかけ、最後は 『本人が決める』という合意が必要です」と安部氏。もちろん本人の意にそぐわなければ、異動の打診を断ることができます。

「マス人事」の終焉

2社の事例から、会社都合の人事異動が本人にとってもプラスとなる「良いガチャ」として機能させるには以下の条件を満たす必要があることが分かります。

📌会社主導の異動と、自らの意思で異動する手挙げ制が並存している

📌「会社の事情」よりも「本人の成長」や「納得度合い」を重視する

📌定期的にキャリアの希望について話し合う機会がある

会社(上司)が本人のキャリア希望を理解しようと努力しているか、また社員が会社(上司)を信頼しているかどうかが問われています。これらの有無次第で、人事ガチャの印象は天国と地獄ほど大きく変わりうるのです。

この点でいうと残念ながら、日本の伝統的人事は「マス管理」と呼ばれ、一人ひとりのキャリア希望を考慮することなく、会社の都合を優先してきました。

マーケティングの分野では、大衆市場を相手に同じ商品を大量販売する「マスマーケティング」から、個人の好み・嗜好に合わせたマーケティングへとシフトしています。人事でも同様のことが求められています。

本連載では、人的資本経営という美しいフレーズと裏腹に、30代のエースの離職が増えている現状を背景を深掘りしてきました。「尽くせば報われる」時代が終焉し、企業と個人は新しい関係が求められています。

それが、人ごとにキャリアの希望が異なるという「当たり前」に改めて向き合うこと。そして、会社と個人がお互い「納得」するための対話を絶やさないこと。人的資本経営は泥臭いのです。

*1:富士通が目指す 適所適材の配置と人材の流動化 第六回雇用研究会

*2:ポスティング制度を拡充し、健全な競争が企業文化やコミュニケーションを変えた リクルートワークス研究所

*3:富士通「社内転職7500人」で判明、本当のやりがいある仕事 NewsPicks

*4:サントリー、若手は「10年3職場」 異動義務づけて育成 日本経済新聞

*5:【新浪剛史】日本企業は失敗できなくなったから弱くなった NewsPicks

*6:カゴメの人事改革 有沢正人、石山恒貴 中央経済社

*7:【まさか】配属ガチャでも社員満足度が高い企業があった NewsPicks

*8:【復活の本質】ソニー改革は、脱「日本的経営」ではない NewsPicks

本連載のおさらいとして第三回記事もご覧ください。