「頼れる先輩」が組織を変える――メンター制度完全ガイド

いま、多くの企業が「人が育ち、定着する組織づくり」を最優先課題に掲げています。ところが実態を見ると、新卒・中途ともに入社3年以内に3、4割が離職するという厳しい現実が続いています。

こうした環境下で脚光を浴びているのがメンター制度です。本稿では、その語源と役割から導入メリット、他制度との違い、運用上の落とし穴と対策、メンター育成の方法までを体系的に整理します。

メンターとは?──その語源と企業における役割

「メンター」という言葉は、古代ギリシア叙事詩『オデュッセイア』に登場するメントールに由来します。彼は親友であるオデュッセウス王から息子の教育係を任された賢者で、王の息子の良き指導者、理解者であったと言われています。そこから「経験豊かな助言者」を意味する言葉として現代まで受け継がれてきました。

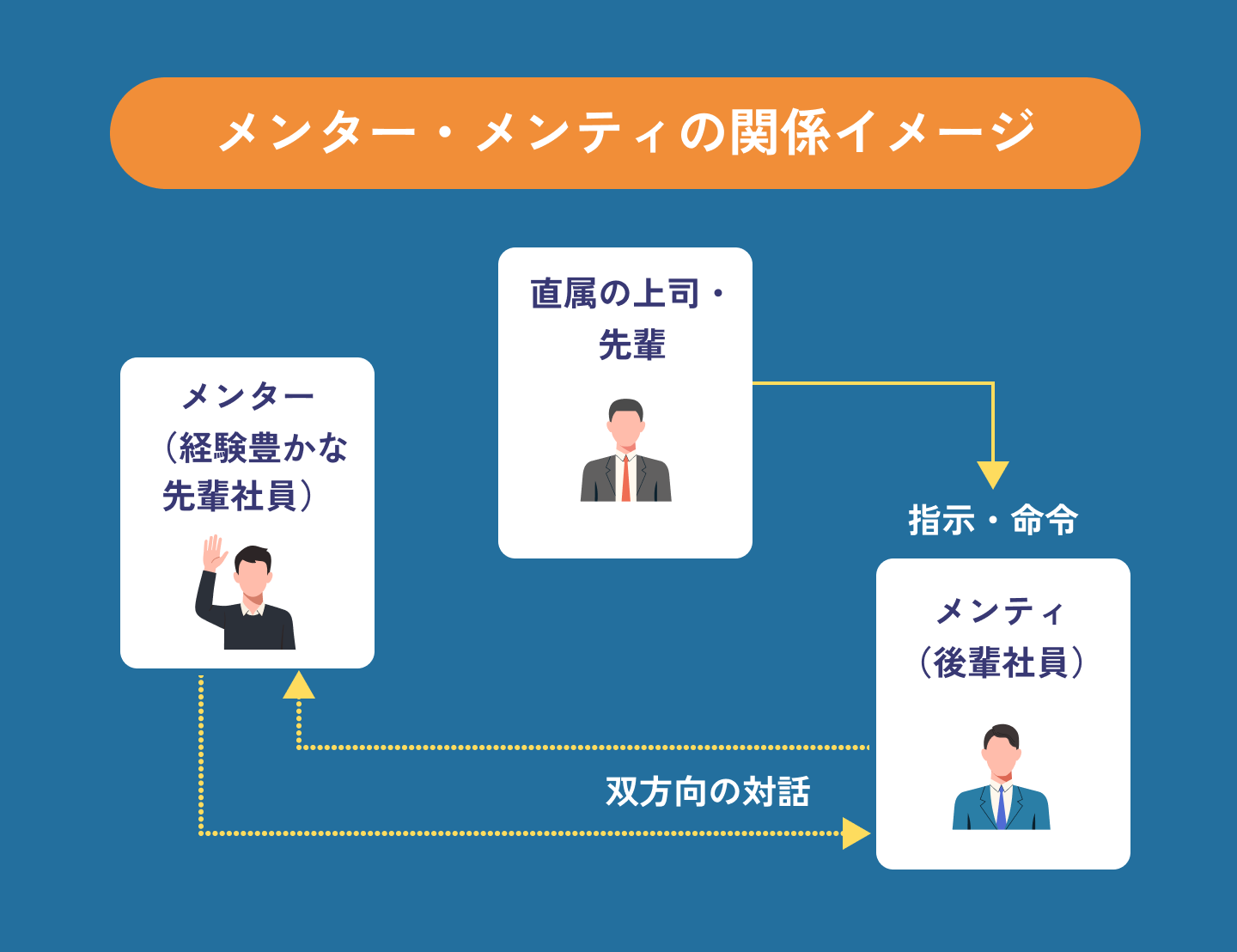

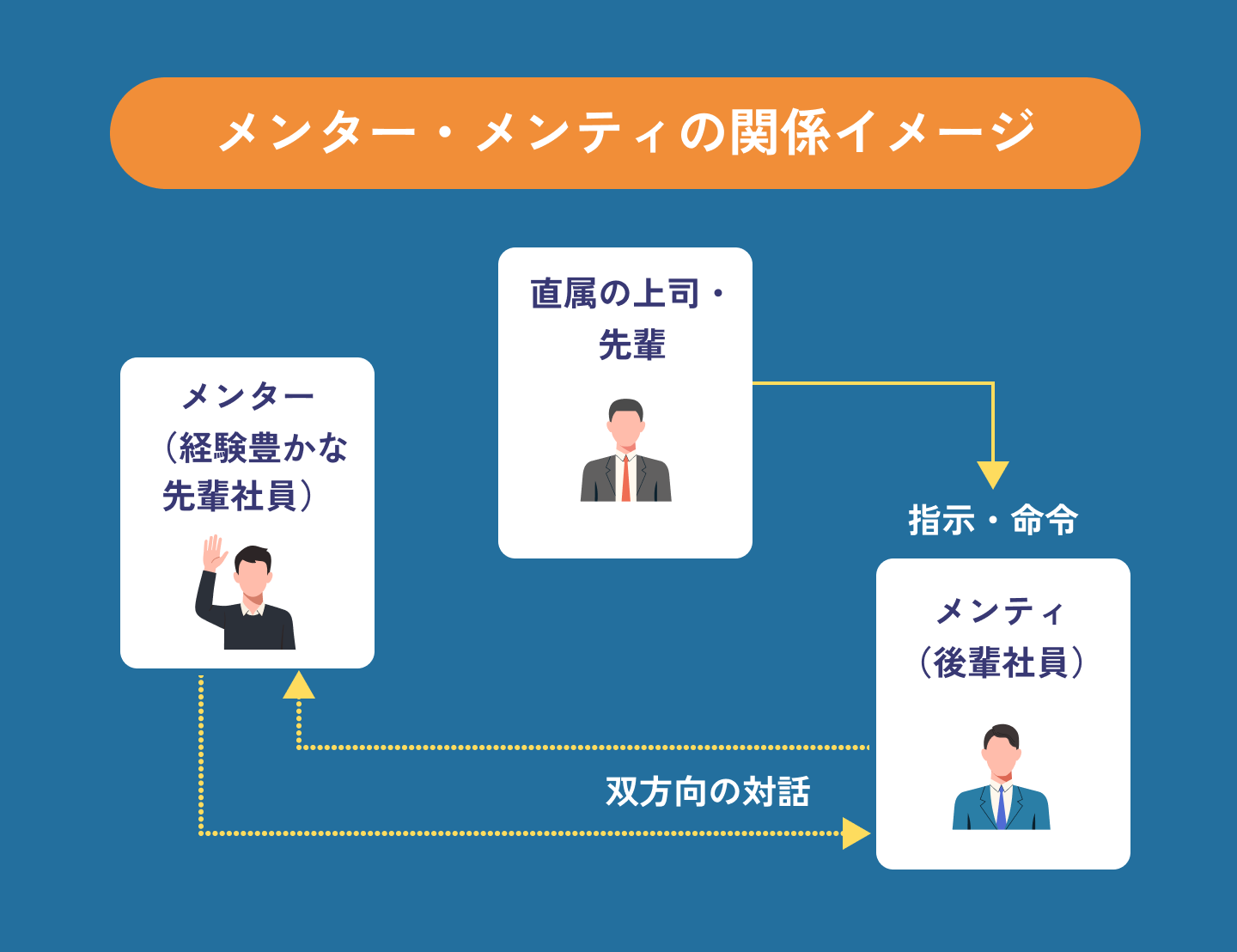

現代の企業における「メンター」の意味合いについて、厚労省は、『メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル』の中で、「メンター・メンティの関係は、職場において自然に発生する、先輩・後輩間の育成的な人間関係を制度的 に作り上げるもの」と説明しています。

基本的に利害関係のある直属の上司ではなく、異なる職場の先輩社員がメンターになることが一般的です。指示・命令を下し、評価する関係ではなく、経験豊かなメンターが聞き役になることで、メンティの課題や悩みを解決し、個人の成長をサポートする役割があります。

📕詳細な「斜めの1on1」の設計の仕方がわかる!

資料はこちら

なぜメンター制度がいま注目されるのか

人材の定着が難しくなるなか、入社3年以内の離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%に達します。また、中途採用者においても約3割の企業で3年以内離職率が10%を超えていることを示す調査もあります。

離職の理由はさまざまですが、テレワークの定着に伴い、上司や先輩と顔を合わせる機会が減ったことで、新入社員や中途入社者が感じる「期待と職場のリアルとのズレ」(いわゆるオンボーディングギャップ)が拡大していることも関係があります。

「何をどこに相談すればいいかわからない」「職場の雰囲気に馴染めず孤立してしまう」といった若手の声が増え、早期離職の要因となるケースも少なくありません。こうした状況を受けて新入社員の隣に「頼れる先輩」を配置するメンター制度が、入社後の不安を和らげる役割として再注目されているのです。

JILPTの調査(2024年)によると、企業の新卒者育成施策として最も多かったのは「研修講座の手配」(73.7%)、「育成計画の作成」(58.3%)についで「メンターやOJTの指導役の選定」(42.9%)が続いています。(参照:jil.go.jp)

海外ではさらに進んでおり、フォーチュン500企業の92%がメンタリングを導入し、近年は出光興産×東京海上日動のような企業横断型クロスメンタリングも現れました。キャリア形成やリーダー育成に特化したプログラムなど派生型も増え、今や「頼れる先輩」は組織の枠を超えた戦略的投資へと進化しています。(参照元)

若手が成長できる環境を整えることは、離職率の高止まりに直面する日本企業の急務です。上司とは別軸の先輩が伴走するメンター制度は、そのギャップを埋めかつ上司の役割を補完する手段であり、国内外で導入が進むのも必然と言えます。

メンター制度が組織にもたらす六つのメリット

メンター制度は「新人の定着を助ける仕組み」として語られがちですが、実際にはそれ以上の価値をもたらします。人材育成、組織文化、社内コミュニケーション、そしてイノベーションの活性化まで。目的を明確に設計・運用されれば、会社全体に好循環をもたらす「成長の土壌」となるのです。

以下では、導入企業の実例や調査データをもとに、メンター制度がもたらす六つの具体的なメリットを順に見ていきます。

1.リーダーシップ・キャリア育成

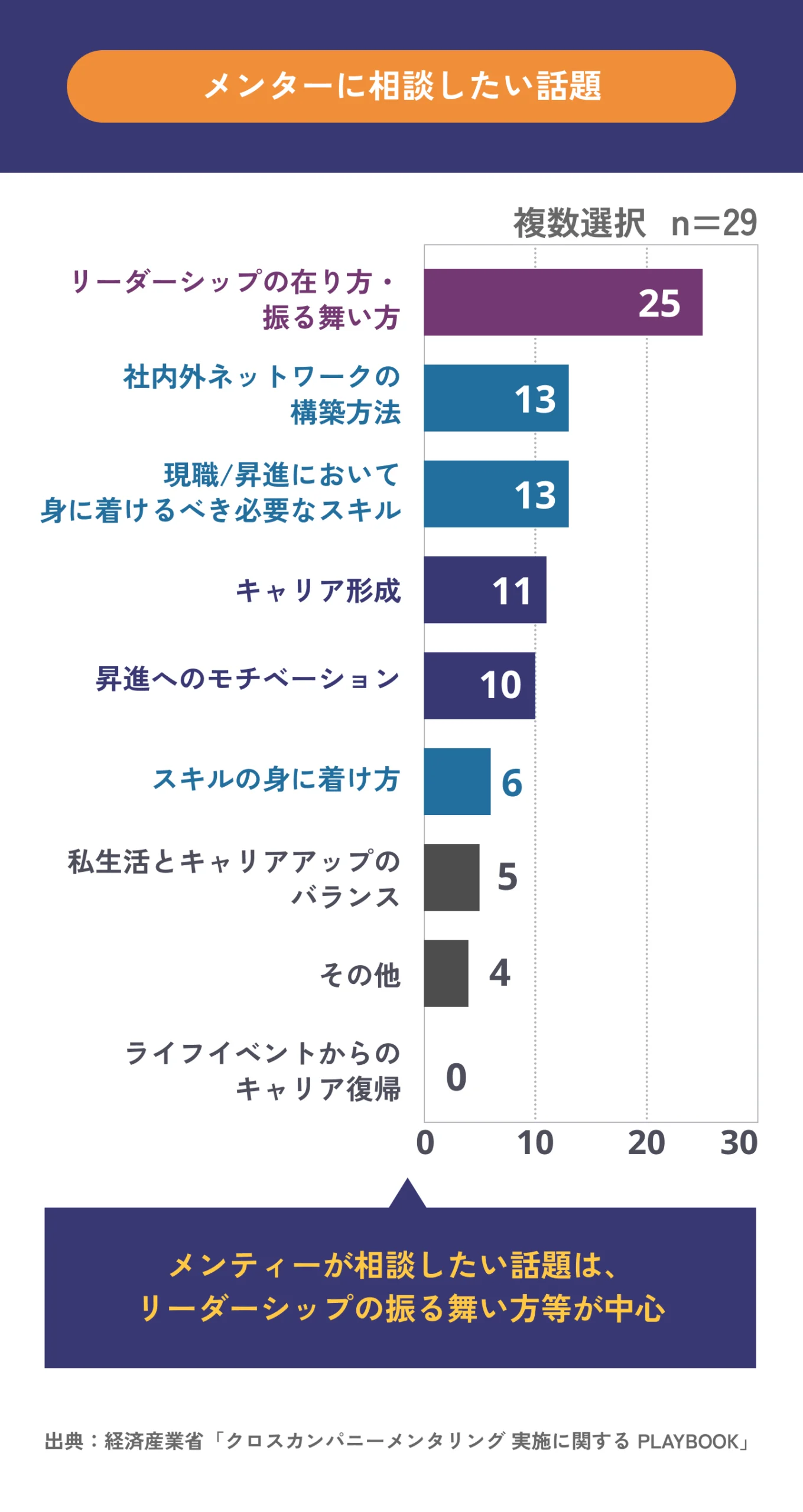

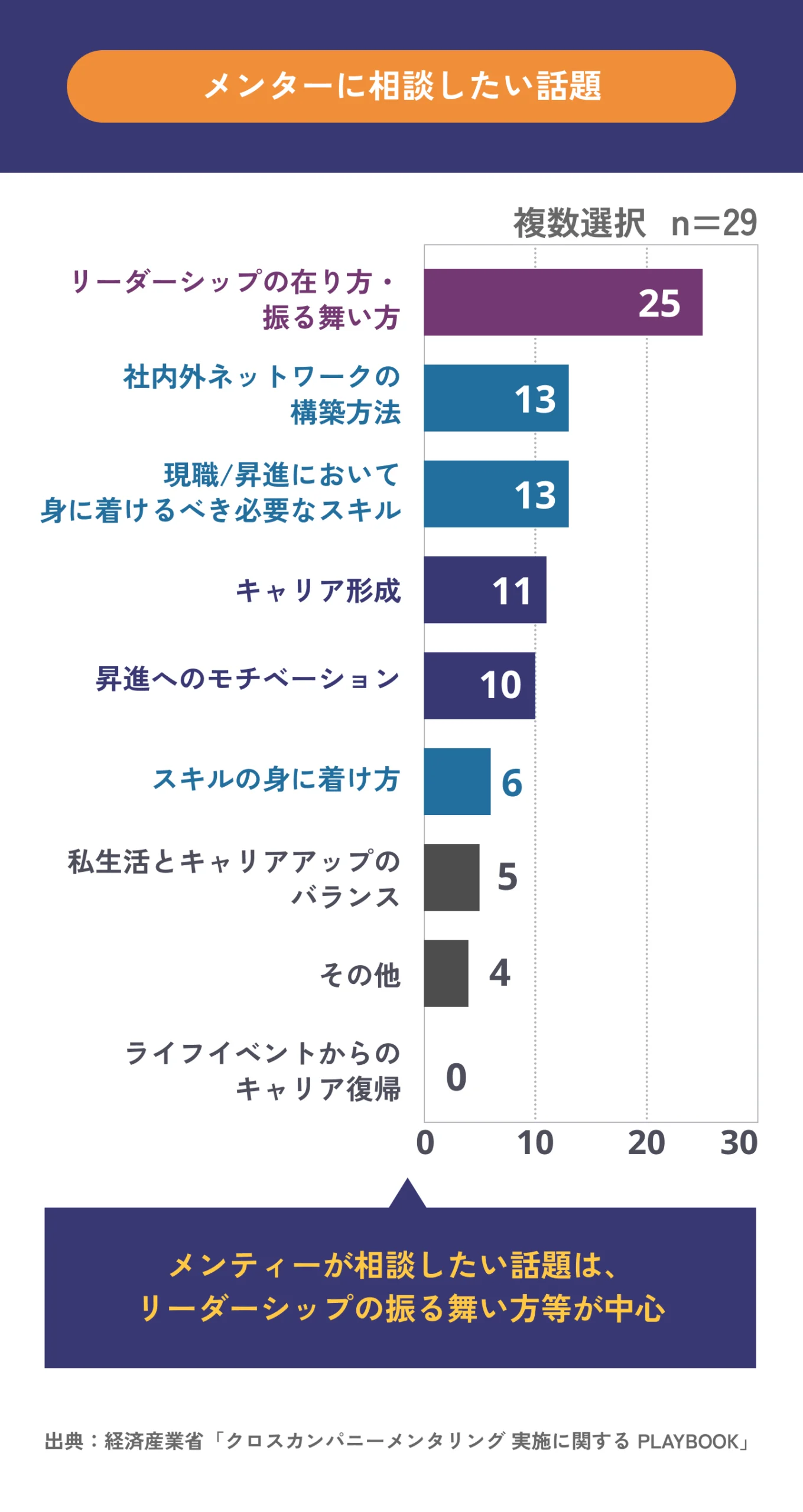

経産省の発表した「クロスカンパニーメンタリング実施に関するPLAYBOOK」によると、メンティーが相談したい話題は、「リーダーシップの在り方、振る舞い方」が1位となっています。メンター制度を通して、こういったニーズを満たすことで、社員のリーダーシップを伸ばすことが期待できます。結果として次世代の管理職が「自走型」で育っていく。メンター制度はそんな道場の役割を果たします。

2.離職率の低下(定着率の向上)

大卒社員の3年以内離職率は約3割。不安が高まる配属当初に「頼れる先輩」が声を掛けてくれるだけでも、心理的ハードルは劇的に下がります。企業の事例でもメンター制度を導入したことで離職率が低下したという事例が多々あります(例:キリン、藤川伝導機、大起産業など)。当然、離職率が低下すれば、新規採用や育成のコストをカットすることができます。

3.部門横断のナレッジ共有

メンター制度は、さまざまな部署を横断的に繋げるので、部門の知識やスキル、人脈を共有する手段にもなります。

近年、自社のみならず他企業同士でメンター・メンティーを組み合わせた企業横断型の「クロスメンタリング」を実施するケースも見られています。日本では出光興産、東京海上日動、帝人、リコーの4社共同で取り組んでいます(出典)。異文化同士の「化学反応」が起これば、社内のあちこちで小さなイノベーションの芽が生まれます。

4.エンゲージメント向上

メンター制度は、従業員のエンゲージメント(熱意・帰属意識)を高める効果があることが、海外の定量調査や日本を含む国際論文で実証されています。例えば日本企業のOJTメンター309名を対象に調査したキャリアメンタリングは、仕事の意味づけ(work meaningfulness)を高めることで、メンター自身のワークエンゲージメントも間接的に高めることが示されました(出典)。

また、厚生労働省の助成金制度においても、メンター制度は「職場活性化制度」の一つとして位置づけられており、エンゲージメントサーベイと並んで推奨されています。

5.社内の「学びあい」が加速

教える側も学ぶ側も固定されないというのが、メンタリングの醍醐味です。例えば、昨日はプログラミングを教えたメンターが、今日はITを駆使したタイムマネジメント術をメンティーから学ぶこともあり得ます。このように役割が動的に入れ替わることで「分からないことは社内で聞けばいい」という空気が根づき、組織全体が常にアップデートされる「学びのサイクル」が回り始めます。

6. 心理的安全性の向上

「斜めの1on1」(他部署の先輩との対話)は、評価関係にない相手だからこそ本音を話しやすくなる効果があります。心理学の自己開示理論でも、利害関係のない相手には心の内を明かしやすいことが実証されており、メンティーの心理的安全性向上に直結します(参考:メンター・横・斜めとの1on1が注目される背景)。

似ているようで実は違う――他制度との違いを整理する

メンター制度は、OJTやエルダー制度、さらにはコーチングとも混同されやすい制度です。しかし、それぞれの目的や支援スタイルには明確な違いがあります。ここでは、代表的な三つの制度と比較しながら、メンター制度ならではの特徴を明らかにしていきます。

✔️メンター制度 vs. OJT(On-the-Job Training)

OJT は「業務を進めながら仕事のやり方を教える」トレーニング手法で、操作手順や業務プロセスなど 即戦力としてのスキル習得 にフォーカスします。たとえば先輩社員や上司が隣で実務を見せ、「ここはこう動かすと効率が上がる」と具体的な業務指導を行うのが典型です。

一方、メンター制度は仕事の進め方にとどまらず、メンティーのキャリア全体や精神的な支えも視野に入れた包括的なサポートが特徴です。配属初期の不安や職場文化への適応といった領域までカバーし、「仕事のコツ」だけでなく「将来のビジョン」や「組織内での立ち回り方」についても助言する点が大きく異なります。

✔️メンター制度 vs. エルダー制度

エルダー制度(社内によっては「ブラザー/シスター制度」「OJTリーダー制度」などと呼ぶことも)は、新卒や中途の初期研修として同世代~年長の先輩社員がつき、実務を通じた手取り足取りの教育 を行います。基本的にはOJTと同様、日々の業務で必要な知識・技能を習得させる仕組みです。

これに対し、メンター制度は年齢や役職の垣根を越えた対話を通じて長期的なキャリア形成や悩みの相談役 となる仕組みです。エルダー制度が「仕事を覚えさせること」が最大の目的なのに対し、メンター制度は「人としての成長機会を多角的に提供する」ことを重視します。

✔️メンター制度 vs. コーチング

コーチングは、対象者(クライアント)が自ら答えを見つけられるよう問いかけによって気づきを促す対話技法です。個人の目標達成や課題解決を支援する点でメンタリングと共通しますが、ビジネスシーンにおけるコーチングは「質問を重ねて相手の内発的動機を引き出す」ことに特化し、何かしらの成果創出にフォーカスするケースが多いのが特徴です。

一方、メンター制度は「キャリア全体のサポート」「精神的な後ろ盾」「組織文化の理解促進」といった広い領域を含み、コーチング的な質問だけでなく、自身の経験や組織知を提供することも重要な役割となります。コーチングが「問いかけ中心の伴走型支援」であるのに対し、メンタリングは「経験共有+対話」で、長期的な関係構築を通じて成長を後押しする点が異なります。

「ウザい」「意味ない」と言われる四つの理由

メンター制度を導入したはずなのに、「また口うるさい上司が増えただけだよね」「正直、面談の時間がムダに感じる」といった声が現場で上がることがあります。狙いは新人や若手を支えることなのに、どうしてこのギャップが生まれるのでしょうか。

よくある四つのつまずきポイントと、その処方箋をわかりやすく整理しました。

🙅 命令・説教モードになりがち

現場の不満例

❌ 面談が始まると「もっと努力しろ」「なぜ出来ない?」とダメ出しばかり。

❌ 質問しても「まずは目標数字を達成して」と指示で話が終わる。

🙆♂️ すぐできる対策

メンター研修で「聞く7:話す3」を徹底し、まずは相手の状況を引き出す練習を行う。「指示・命令は禁止」「最初の15分はとにかく傾聴」など、行動ルールをシンプルに示すと効果的です。

🙅 合わない相手と無理やり組まされる

現場の不満例

❌ 打ち解ける前にメンターが異動し、初対面の先輩にいきなり相談しづらい。

❌ 性格が真逆で話が弾まず、面談が形だけになった。

🙆♂️ すぐできる対策

プロフィールを社内ポータルで公開し、メンティーが「この人と話したい」と指名できる仕組みにする。途中で相性が合わないとわかったら、気兼ねなく変更を申し出られる運用を行う企業もあります。

🙅「評価に響くのでは」と本音を隠してしまう

現場の不満例

❌ 面談後に上司から「昨日〇〇と言っていたね」と内容が筒抜けだった。

❌ 評価面談と同じ部屋・同じフォーマットで行われるので、本音を言いづらい。

🙆♂️ すぐできる対策

面談メモはメンティー本人の管理とし、人事評価システムには一切連携しないと社内規程で明言する。「ここでの話は外に漏れない」環境を保証します。

🙅「相談しても参考にならない」(メンターの力不足)

現場の不満例

❌ 質問すると「そのうち慣れるよ」と抽象的な返答だけ。

❌ 自分の経験談を長々と語られ、結局どうすれば良いか分からない。

🙆♂️ すぐできる対策

選任前にコミュニケーション適性テストや簡易EQ診断を実施し、基本スキルが足りない場合は速習研修などを受講してもらう。研修では「事例→気づき→次の一手」という回答フレームを身につけさせ、面談の質を底上げします。

ほとんどは制度上の問題

このような声が生じるのは、制度そのものより 運用の細部に原因があることがほとんどです。運用を見直せば、摩擦はぐっと減り、メンター制度が「安心と成長の場」という本来の機能を発揮し始めます。

事例でわかる成功と失敗の分岐点

ここからは、ソニーや藤川伝導機など実例を手がかりに「うまく回る制度」と「形だけで終わる制度」を分けるポイントを探ります。

成功事例1.ソニーグループ

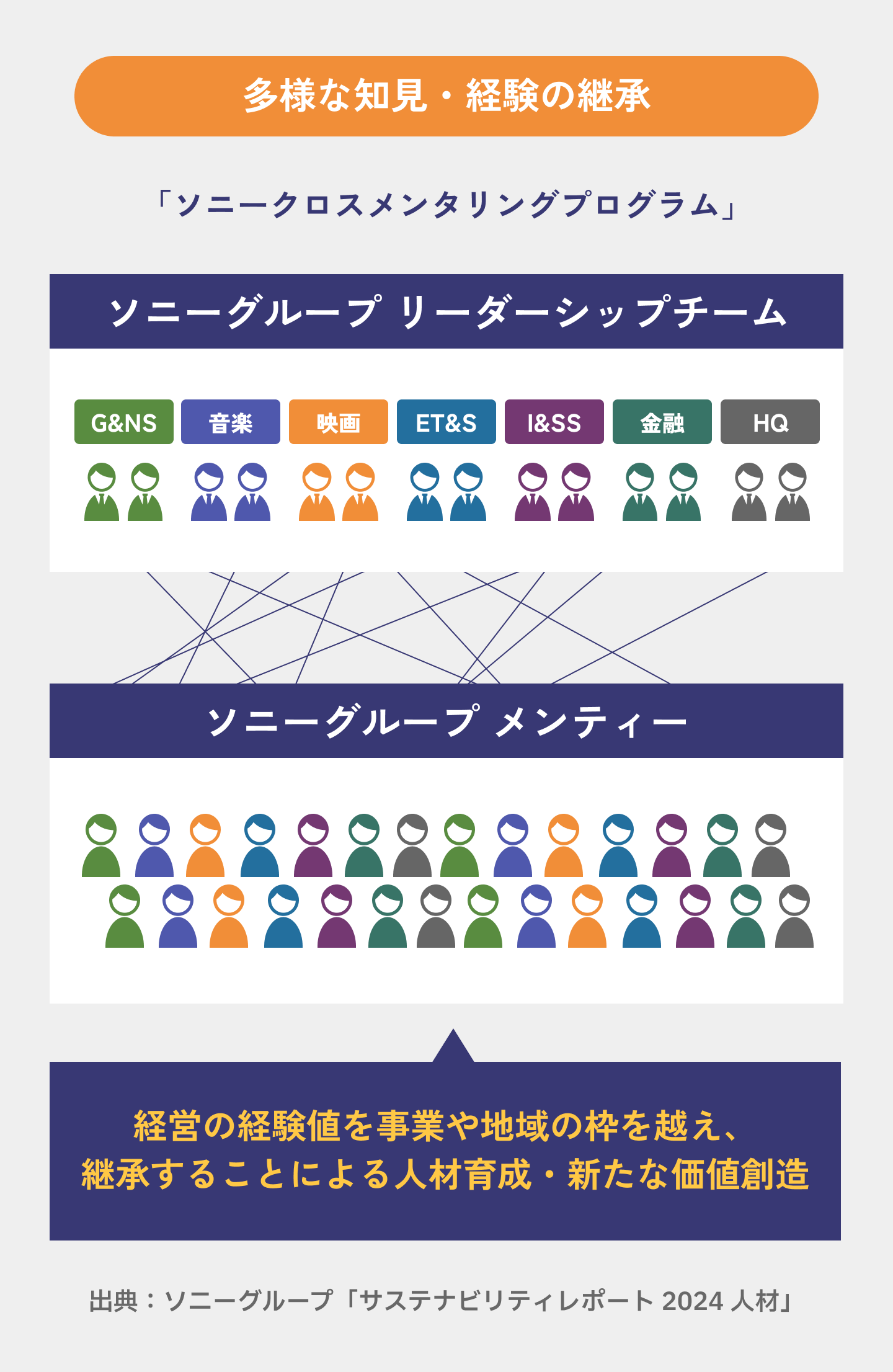

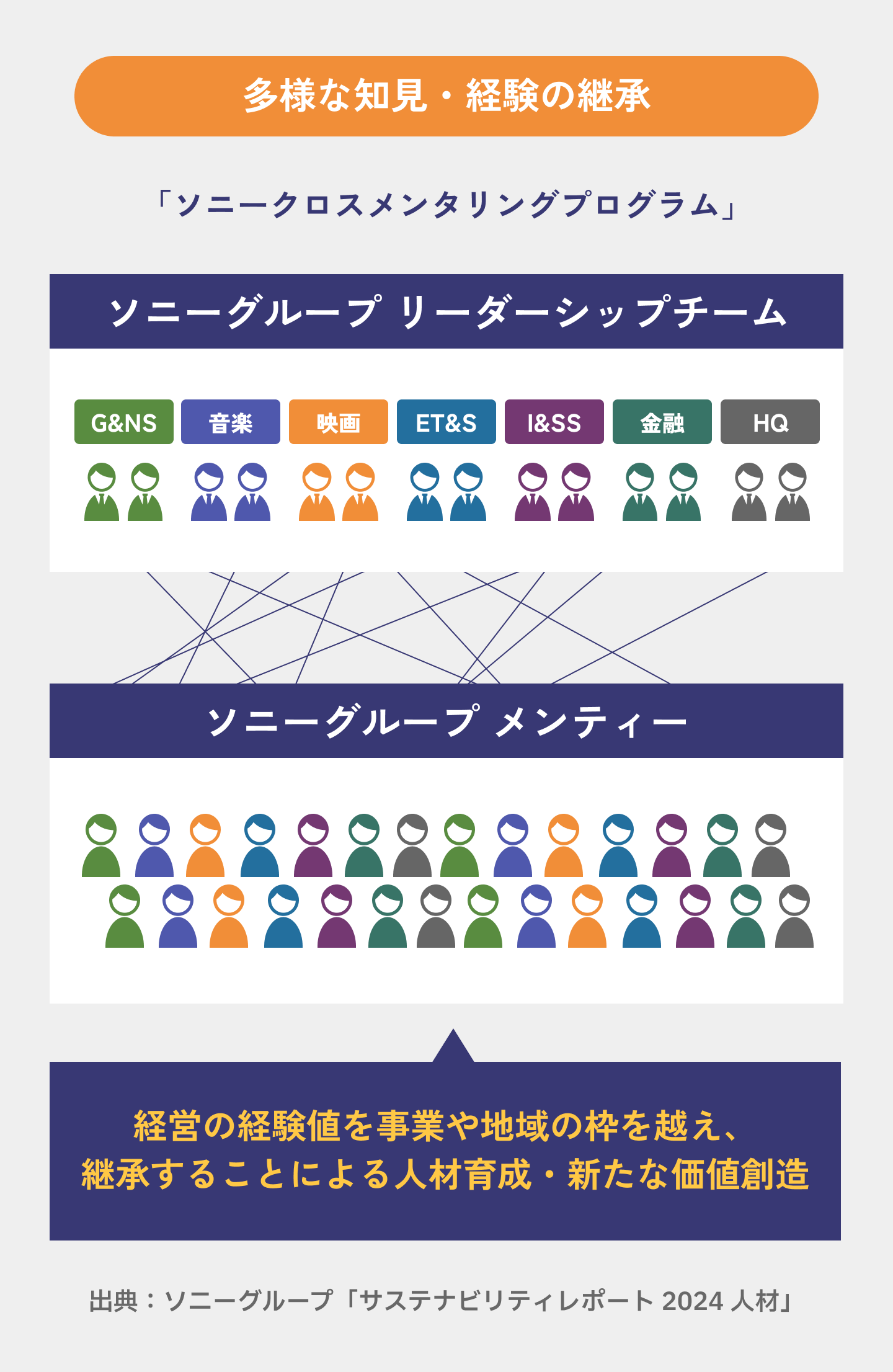

リーダー育成の成功例としてよく挙げられるのがソニーグループ横断型の「クロスメンタリング・プログラム」です。メンターは直接の上司ではなく、別事業のトップや経営層が担当。これにより、通常の業務関係を超えた多様な視点やアドバイスを得られます。

プログラムの主な対象は次世代の経営人材候補であり、役員に必要なリーダーシップや経営視点を実践的に学ぶ機会となっています。参加者は半年間、役員クラスのメンターと1対1で対話を重ね、リーダーとしてのあり方やキャリアビジョンについて深く考える時間を持つのが特徴です。

成功事例2.藤川伝導機

藤川伝導機株式会社では、早期離職対策として、2023年7月から「コーチャー制度(オーダーメイド型メンター制度)」を導入。新入社員1名に対し、年次の近い若手社員2名が相談役として伴走する体制を整えました。

制度導入から約1年で、総合職(外勤営業)の退職率は約25%から13%へ、新卒者に限ると17%から8%へと大幅に改善。メンター間のオンライン定例会では他拠点の課題共有とフィードバックの横展開が行われており、“全社で人を育てる”意識改革と組織風土づくりにも貢献しています。

参照:prtimes.jp

成功事例3.Google

部署の枠を超えた情報交換を生み出すメンター制度は、新たなアイデアの源泉にもなります。たとえば Google では、6000人を超える社員がボランティア講師として参加する「Googler‑to‑Googler(g2g)」が、社内研修の8割を担うまでに発展しました。

特徴は、各部門の社員が「g2g'er」として、コース指導や1対1のメンタリング、学習教材の作成などにボランティアで参加すること。プログラミングや技術だけでなく、リーダーシップ・コミュニケーション・マインドフルネス・英会話など幅広い内容が用意されています。

仲間同士で「教え合う→理解度を確認し合う→補完し合う」プロセスが、新サービスの着想源となり、イノベーションの起点になっています。

失敗事例から学べること

一方、失敗事例もあります。ある企業では「年齢が近い」という理由だけでメンターを任命したものの、研修も基準も設けなかったため、面談が単なる雑談で終わり制度は一年で頓挫しました。別の企業では面談内容が評価資料として人事に共有され、本音が出なくなった結果、信頼関係が崩壊し、離職率に影響があったという事例もあります。

これらの失敗事例は、どんな制度も「設計」「運用」「レビュー」のステップを怠ると、逆にエンゲージメントを下げるリスクを孕むことを教えてくれます。

メンターに向く人材とは──選定と資格

良いメンターに共通するのは以下の3点です。

① 傾聴・質問・共感で相手の本音を引き出す対話力

② 部署横断の視点による業務理解

③ 後輩を伸ばしたいという育成意欲

メンターの選定では、まず求めるスキルとスタンスを明文化し、公募と推薦を併用して候補者を募ります。

コミュニケーション適性(EQ や MBTI)の簡易診断で対人力を確認し、直前研修で「助言者であって上司ではない」という役割認識をそろえると属人化を防げます。社外資格としては日本メンター協会の「認定メンター®」などがあり、客観的なスキル証明として活用可能です。

30分でできるメンタリング面談プロセスの流れ

限られた時間でもメンター面談は十分に効果を発揮できます。話題の拡散を防ぐには、冒頭2分で「今日のゴール」を共有しておくのがポイント。以下は一例として、30分での効果的な進行パターンです。

1:事前準備(面談前)

メンティーが相談したい内容を「業務スキル」「人間関係」「キャリア形成」などから選択・整理。

2:アイスブレイク(5分)

雑談で緊張をほぐし、事前に選択されたテーマを確認して対話の方向性を共有します。

3:近況共有(10分)

メンティーが主体となって最近の経験や悩みを語る時間。

4:共感・フィードバック(8分)

メンターはまず共感し、必要に応じて経験を伝えます

5:気づきを促す質問 → 次回アクション合意(5分)

「この話から、次に何を試せそう?」と問いかけ、具体的行動につなげます。

6:要点の振り返り(1分)

メンティーに話の要点をまとめてもらうと、内省が深まり行動定着率が高まります。

7:記録の共有(1分)

面談内容のポイントを双方で記録し、次回への継続性を確保します。

原則として月1回の実施が基本ですが、メンティーのニーズに応じて実施することを推奨する企業も増えています。

📕メンター制度と斜め・横の1on1設計のヒントがわかる!

資料はこちら

メンター育成と制度運用のフォローアップ

メンター制度は「頼れる先輩」を配置して終わりではありません。十分に訓練されていないメンターが指示型・放置型になれば、かえってメンティーの離職や制度不信を招きます。一方で、メンター自身が 「後輩の成長を支えている」 という仕事の意味を感じられると、エネルギー・集中・熱意といったワークエンゲージメントが大きく高まります。

つまり、質の高いメンターを育てることは、メンティーの定着と成長だけでなく、メンター本人のモチベーション向上や組織全体の活性化にも直結する投資なのです。

メンター育成プログラムの設計

1.初期研修(約3カ月)

📌 傾聴ロールプレイ=聞く7割・話す3割の対話姿勢を実践で習得

📌 心理的安全性づくり=否定しないフィードバック、守秘義務の徹底

📌 バイアス/ハラスメント防止=無意識の先入観や行き過ぎた助言を防ぐ

⇨これらを「ロールプレイ→実践→振り返り」のサイクルで回し、行動を定着させます

2.運用スタート後の月例勉強会

📌 良かった面談事例やつまずきポイントを共有し合い、「孤立するメンター」をゼロにする

📌 他部署メンターとのネットワークが、横断的な知見交換の場にもなる

3.フォローアップとPDCA

📌 面談実施率・メンティー満足度・離職率を四半期ごとに可視化

📌 データと現場の声を人事が受け取り、研修内容やマッチング方法を微修正

📌 メンター活動を「正式業務」として明文化し、人事評価にも反映することで “業務との板挟み” を防ぐ

まとめ

メンター制度は離職率低下や人材育成といった成果が見込まれる一方、運用を誤れば現場の負担になったり、逆にエンゲージメントを下げたりします。適切な運用で、メンターとメンティーが共に学び合い、組織全体が成長する「相互成長エコシステム」の実現を目指していきましょう。

メンターとは?──その語源と企業における役割

「メンター」という言葉は、古代ギリシア叙事詩『オデュッセイア』に登場するメントールに由来します。彼は親友であるオデュッセウス王から息子の教育係を任された賢者で、王の息子の良き指導者、理解者であったと言われています。そこから「経験豊かな助言者」を意味する言葉として現代まで受け継がれてきました。

現代の企業における「メンター」の意味合いについて、厚労省は、『メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル』の中で、「メンター・メンティの関係は、職場において自然に発生する、先輩・後輩間の育成的な人間関係を制度的 に作り上げるもの」と説明しています。

基本的に利害関係のある直属の上司ではなく、異なる職場の先輩社員がメンターになることが一般的です。指示・命令を下し、評価する関係ではなく、経験豊かなメンターが聞き役になることで、メンティの課題や悩みを解決し、個人の成長をサポートする役割があります。

📕詳細な「斜めの1on1」の設計の仕方がわかる!

資料はこちら

なぜメンター制度がいま注目されるのか

人材の定着が難しくなるなか、入社3年以内の離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%に達します。また、中途採用者においても約3割の企業で3年以内離職率が10%を超えていることを示す調査もあります。

離職の理由はさまざまですが、テレワークの定着に伴い、上司や先輩と顔を合わせる機会が減ったことで、新入社員や中途入社者が感じる「期待と職場のリアルとのズレ」(いわゆるオンボーディングギャップ)が拡大していることも関係があります。

「何をどこに相談すればいいかわからない」「職場の雰囲気に馴染めず孤立してしまう」といった若手の声が増え、早期離職の要因となるケースも少なくありません。こうした状況を受けて新入社員の隣に「頼れる先輩」を配置するメンター制度が、入社後の不安を和らげる役割として再注目されているのです。

JILPTの調査(2024年)によると、企業の新卒者育成施策として最も多かったのは「研修講座の手配」(73.7%)、「育成計画の作成」(58.3%)についで「メンターやOJTの指導役の選定」(42.9%)が続いています。(参照:jil.go.jp)

海外ではさらに進んでおり、フォーチュン500企業の92%がメンタリングを導入し、近年は出光興産×東京海上日動のような企業横断型クロスメンタリングも現れました。キャリア形成やリーダー育成に特化したプログラムなど派生型も増え、今や「頼れる先輩」は組織の枠を超えた戦略的投資へと進化しています。(参照元)

若手が成長できる環境を整えることは、離職率の高止まりに直面する日本企業の急務です。上司とは別軸の先輩が伴走するメンター制度は、そのギャップを埋めかつ上司の役割を補完する手段であり、国内外で導入が進むのも必然と言えます。

メンター制度が組織にもたらす六つのメリット

メンター制度は「新人の定着を助ける仕組み」として語られがちですが、実際にはそれ以上の価値をもたらします。人材育成、組織文化、社内コミュニケーション、そしてイノベーションの活性化まで。目的を明確に設計・運用されれば、会社全体に好循環をもたらす「成長の土壌」となるのです。

以下では、導入企業の実例や調査データをもとに、メンター制度がもたらす六つの具体的なメリットを順に見ていきます。

1.リーダーシップ・キャリア育成

経産省の発表した「クロスカンパニーメンタリング実施に関するPLAYBOOK」によると、メンティーが相談したい話題は、「リーダーシップの在り方、振る舞い方」が1位となっています。メンター制度を通して、こういったニーズを満たすことで、社員のリーダーシップを伸ばすことが期待できます。結果として次世代の管理職が「自走型」で育っていく。メンター制度はそんな道場の役割を果たします。

2.離職率の低下(定着率の向上)

大卒社員の3年以内離職率は約3割。不安が高まる配属当初に「頼れる先輩」が声を掛けてくれるだけでも、心理的ハードルは劇的に下がります。企業の事例でもメンター制度を導入したことで離職率が低下したという事例が多々あります(例:キリン、藤川伝導機、大起産業など)。当然、離職率が低下すれば、新規採用や育成のコストをカットすることができます。

3.部門横断のナレッジ共有

メンター制度は、さまざまな部署を横断的に繋げるので、部門の知識やスキル、人脈を共有する手段にもなります。

近年、自社のみならず他企業同士でメンター・メンティーを組み合わせた企業横断型の「クロスメンタリング」を実施するケースも見られています。日本では出光興産、東京海上日動、帝人、リコーの4社共同で取り組んでいます(出典)。異文化同士の「化学反応」が起これば、社内のあちこちで小さなイノベーションの芽が生まれます。

4.エンゲージメント向上

メンター制度は、従業員のエンゲージメント(熱意・帰属意識)を高める効果があることが、海外の定量調査や日本を含む国際論文で実証されています。例えば日本企業のOJTメンター309名を対象に調査したキャリアメンタリングは、仕事の意味づけ(work meaningfulness)を高めることで、メンター自身のワークエンゲージメントも間接的に高めることが示されました(出典)。

また、厚生労働省の助成金制度においても、メンター制度は「職場活性化制度」の一つとして位置づけられており、エンゲージメントサーベイと並んで推奨されています。

5.社内の「学びあい」が加速

教える側も学ぶ側も固定されないというのが、メンタリングの醍醐味です。例えば、昨日はプログラミングを教えたメンターが、今日はITを駆使したタイムマネジメント術をメンティーから学ぶこともあり得ます。このように役割が動的に入れ替わることで「分からないことは社内で聞けばいい」という空気が根づき、組織全体が常にアップデートされる「学びのサイクル」が回り始めます。

6. 心理的安全性の向上

「斜めの1on1」(他部署の先輩との対話)は、評価関係にない相手だからこそ本音を話しやすくなる効果があります。心理学の自己開示理論でも、利害関係のない相手には心の内を明かしやすいことが実証されており、メンティーの心理的安全性向上に直結します(参考:メンター・横・斜めとの1on1が注目される背景)。

似ているようで実は違う――他制度との違いを整理する

メンター制度は、OJTやエルダー制度、さらにはコーチングとも混同されやすい制度です。しかし、それぞれの目的や支援スタイルには明確な違いがあります。ここでは、代表的な三つの制度と比較しながら、メンター制度ならではの特徴を明らかにしていきます。

✔️メンター制度 vs. OJT(On-the-Job Training)

OJT は「業務を進めながら仕事のやり方を教える」トレーニング手法で、操作手順や業務プロセスなど 即戦力としてのスキル習得 にフォーカスします。たとえば先輩社員や上司が隣で実務を見せ、「ここはこう動かすと効率が上がる」と具体的な業務指導を行うのが典型です。

一方、メンター制度は仕事の進め方にとどまらず、メンティーのキャリア全体や精神的な支えも視野に入れた包括的なサポートが特徴です。配属初期の不安や職場文化への適応といった領域までカバーし、「仕事のコツ」だけでなく「将来のビジョン」や「組織内での立ち回り方」についても助言する点が大きく異なります。

✔️メンター制度 vs. エルダー制度

エルダー制度(社内によっては「ブラザー/シスター制度」「OJTリーダー制度」などと呼ぶことも)は、新卒や中途の初期研修として同世代~年長の先輩社員がつき、実務を通じた手取り足取りの教育 を行います。基本的にはOJTと同様、日々の業務で必要な知識・技能を習得させる仕組みです。

これに対し、メンター制度は年齢や役職の垣根を越えた対話を通じて長期的なキャリア形成や悩みの相談役 となる仕組みです。エルダー制度が「仕事を覚えさせること」が最大の目的なのに対し、メンター制度は「人としての成長機会を多角的に提供する」ことを重視します。

✔️メンター制度 vs. コーチング

コーチングは、対象者(クライアント)が自ら答えを見つけられるよう問いかけによって気づきを促す対話技法です。個人の目標達成や課題解決を支援する点でメンタリングと共通しますが、ビジネスシーンにおけるコーチングは「質問を重ねて相手の内発的動機を引き出す」ことに特化し、何かしらの成果創出にフォーカスするケースが多いのが特徴です。

一方、メンター制度は「キャリア全体のサポート」「精神的な後ろ盾」「組織文化の理解促進」といった広い領域を含み、コーチング的な質問だけでなく、自身の経験や組織知を提供することも重要な役割となります。コーチングが「問いかけ中心の伴走型支援」であるのに対し、メンタリングは「経験共有+対話」で、長期的な関係構築を通じて成長を後押しする点が異なります。

「ウザい」「意味ない」と言われる四つの理由

メンター制度を導入したはずなのに、「また口うるさい上司が増えただけだよね」「正直、面談の時間がムダに感じる」といった声が現場で上がることがあります。狙いは新人や若手を支えることなのに、どうしてこのギャップが生まれるのでしょうか。

よくある四つのつまずきポイントと、その処方箋をわかりやすく整理しました。

🙅 命令・説教モードになりがち

現場の不満例

❌ 面談が始まると「もっと努力しろ」「なぜ出来ない?」とダメ出しばかり。

❌ 質問しても「まずは目標数字を達成して」と指示で話が終わる。

🙆♂️ すぐできる対策

メンター研修で「聞く7:話す3」を徹底し、まずは相手の状況を引き出す練習を行う。「指示・命令は禁止」「最初の15分はとにかく傾聴」など、行動ルールをシンプルに示すと効果的です。

🙅 合わない相手と無理やり組まされる

現場の不満例

❌ 打ち解ける前にメンターが異動し、初対面の先輩にいきなり相談しづらい。

❌ 性格が真逆で話が弾まず、面談が形だけになった。

🙆♂️ すぐできる対策

プロフィールを社内ポータルで公開し、メンティーが「この人と話したい」と指名できる仕組みにする。途中で相性が合わないとわかったら、気兼ねなく変更を申し出られる運用を行う企業もあります。

🙅「評価に響くのでは」と本音を隠してしまう

現場の不満例

❌ 面談後に上司から「昨日〇〇と言っていたね」と内容が筒抜けだった。

❌ 評価面談と同じ部屋・同じフォーマットで行われるので、本音を言いづらい。

🙆♂️ すぐできる対策

面談メモはメンティー本人の管理とし、人事評価システムには一切連携しないと社内規程で明言する。「ここでの話は外に漏れない」環境を保証します。

🙅「相談しても参考にならない」(メンターの力不足)

現場の不満例

❌ 質問すると「そのうち慣れるよ」と抽象的な返答だけ。

❌ 自分の経験談を長々と語られ、結局どうすれば良いか分からない。

🙆♂️ すぐできる対策

選任前にコミュニケーション適性テストや簡易EQ診断を実施し、基本スキルが足りない場合は速習研修などを受講してもらう。研修では「事例→気づき→次の一手」という回答フレームを身につけさせ、面談の質を底上げします。

ほとんどは制度上の問題

このような声が生じるのは、制度そのものより 運用の細部に原因があることがほとんどです。運用を見直せば、摩擦はぐっと減り、メンター制度が「安心と成長の場」という本来の機能を発揮し始めます。

事例でわかる成功と失敗の分岐点

ここからは、ソニーや藤川伝導機など実例を手がかりに「うまく回る制度」と「形だけで終わる制度」を分けるポイントを探ります。

成功事例1.ソニーグループ

リーダー育成の成功例としてよく挙げられるのがソニーグループ横断型の「クロスメンタリング・プログラム」です。メンターは直接の上司ではなく、別事業のトップや経営層が担当。これにより、通常の業務関係を超えた多様な視点やアドバイスを得られます。

プログラムの主な対象は次世代の経営人材候補であり、役員に必要なリーダーシップや経営視点を実践的に学ぶ機会となっています。参加者は半年間、役員クラスのメンターと1対1で対話を重ね、リーダーとしてのあり方やキャリアビジョンについて深く考える時間を持つのが特徴です。

成功事例2.藤川伝導機

藤川伝導機株式会社では、早期離職対策として、2023年7月から「コーチャー制度(オーダーメイド型メンター制度)」を導入。新入社員1名に対し、年次の近い若手社員2名が相談役として伴走する体制を整えました。

制度導入から約1年で、総合職(外勤営業)の退職率は約25%から13%へ、新卒者に限ると17%から8%へと大幅に改善。メンター間のオンライン定例会では他拠点の課題共有とフィードバックの横展開が行われており、“全社で人を育てる”意識改革と組織風土づくりにも貢献しています。

参照:prtimes.jp

成功事例3.Google

部署の枠を超えた情報交換を生み出すメンター制度は、新たなアイデアの源泉にもなります。たとえば Google では、6000人を超える社員がボランティア講師として参加する「Googler‑to‑Googler(g2g)」が、社内研修の8割を担うまでに発展しました。

特徴は、各部門の社員が「g2g'er」として、コース指導や1対1のメンタリング、学習教材の作成などにボランティアで参加すること。プログラミングや技術だけでなく、リーダーシップ・コミュニケーション・マインドフルネス・英会話など幅広い内容が用意されています。

仲間同士で「教え合う→理解度を確認し合う→補完し合う」プロセスが、新サービスの着想源となり、イノベーションの起点になっています。

失敗事例から学べること

一方、失敗事例もあります。ある企業では「年齢が近い」という理由だけでメンターを任命したものの、研修も基準も設けなかったため、面談が単なる雑談で終わり制度は一年で頓挫しました。別の企業では面談内容が評価資料として人事に共有され、本音が出なくなった結果、信頼関係が崩壊し、離職率に影響があったという事例もあります。

これらの失敗事例は、どんな制度も「設計」「運用」「レビュー」のステップを怠ると、逆にエンゲージメントを下げるリスクを孕むことを教えてくれます。

メンターに向く人材とは──選定と資格

良いメンターに共通するのは以下の3点です。

① 傾聴・質問・共感で相手の本音を引き出す対話力

② 部署横断の視点による業務理解

③ 後輩を伸ばしたいという育成意欲

メンターの選定では、まず求めるスキルとスタンスを明文化し、公募と推薦を併用して候補者を募ります。

コミュニケーション適性(EQ や MBTI)の簡易診断で対人力を確認し、直前研修で「助言者であって上司ではない」という役割認識をそろえると属人化を防げます。社外資格としては日本メンター協会の「認定メンター®」などがあり、客観的なスキル証明として活用可能です。

30分でできるメンタリング面談プロセスの流れ

限られた時間でもメンター面談は十分に効果を発揮できます。話題の拡散を防ぐには、冒頭2分で「今日のゴール」を共有しておくのがポイント。以下は一例として、30分での効果的な進行パターンです。

1:事前準備(面談前)

メンティーが相談したい内容を「業務スキル」「人間関係」「キャリア形成」などから選択・整理。

2:アイスブレイク(5分)

雑談で緊張をほぐし、事前に選択されたテーマを確認して対話の方向性を共有します。

3:近況共有(10分)

メンティーが主体となって最近の経験や悩みを語る時間。

4:共感・フィードバック(8分)

メンターはまず共感し、必要に応じて経験を伝えます

5:気づきを促す質問 → 次回アクション合意(5分)

「この話から、次に何を試せそう?」と問いかけ、具体的行動につなげます。

6:要点の振り返り(1分)

メンティーに話の要点をまとめてもらうと、内省が深まり行動定着率が高まります。

7:記録の共有(1分)

面談内容のポイントを双方で記録し、次回への継続性を確保します。

原則として月1回の実施が基本ですが、メンティーのニーズに応じて実施することを推奨する企業も増えています。

📕メンター制度と斜め・横の1on1設計のヒントがわかる!

資料はこちら

メンター育成と制度運用のフォローアップ

メンター制度は「頼れる先輩」を配置して終わりではありません。十分に訓練されていないメンターが指示型・放置型になれば、かえってメンティーの離職や制度不信を招きます。一方で、メンター自身が 「後輩の成長を支えている」 という仕事の意味を感じられると、エネルギー・集中・熱意といったワークエンゲージメントが大きく高まります。

つまり、質の高いメンターを育てることは、メンティーの定着と成長だけでなく、メンター本人のモチベーション向上や組織全体の活性化にも直結する投資なのです。

メンター育成プログラムの設計

1.初期研修(約3カ月)

📌 傾聴ロールプレイ=聞く7割・話す3割の対話姿勢を実践で習得

📌 心理的安全性づくり=否定しないフィードバック、守秘義務の徹底

📌 バイアス/ハラスメント防止=無意識の先入観や行き過ぎた助言を防ぐ

⇨これらを「ロールプレイ→実践→振り返り」のサイクルで回し、行動を定着させます

2.運用スタート後の月例勉強会

📌 良かった面談事例やつまずきポイントを共有し合い、「孤立するメンター」をゼロにする

📌 他部署メンターとのネットワークが、横断的な知見交換の場にもなる

3.フォローアップとPDCA

📌 面談実施率・メンティー満足度・離職率を四半期ごとに可視化

📌 データと現場の声を人事が受け取り、研修内容やマッチング方法を微修正

📌 メンター活動を「正式業務」として明文化し、人事評価にも反映することで “業務との板挟み” を防ぐ

まとめ

メンター制度は離職率低下や人材育成といった成果が見込まれる一方、運用を誤れば現場の負担になったり、逆にエンゲージメントを下げたりします。適切な運用で、メンターとメンティーが共に学び合い、組織全体が成長する「相互成長エコシステム」の実現を目指していきましょう。

.webp)