VUCAの時代を生き抜くための「プロティアン・キャリア」戦略とは?

本記事ではプロティアン・キャリア戦略が生まれた背景や語源を踏まえ、現代におけるプロティアン・キャリア戦略を解説します。

プロティアン・キャリアが生まれた背景

プロティアン・キャリアは、1976年に米ボストン大学経営大学院のダグラス・T・ホール(Douglas Tim Hall)教授が提唱したキャリア理論です。

プロティアン・キャリアが提唱された当時、経済停滞や貿易の自由化による雇用の流動化と長期雇用の崩壊が先進国で問題になっており、人材マネジメント理論の再構築が迫られていました。

そこで組織行動の研究者として活動していたダグラス教授が「プロティアン・キャリア」という新しいキャリア戦略を提唱します。

彼は、「社会や環境の変化に適応しながら、変幻自在かつ主体的に仕事や働き方を変えながらキャリアを形成できれば、この先どのようなことがあっても自分らしく働ける」ということを述べています。

「プロティアン・キャリア」の考え方は、急速に変化する日本の労働市場においても、自身の能力を最大限に活かして人々が変化に対応するための重要な指針となっています。

「プロティアン・キャリア」の語源とは?

「プロティアン」の語源は、ギリシャ神話にでてくる「プロテウス」という神です。

プロテウスは海神ポセイドンの従者で「海の老人」と呼ばれています。

彼には未来を見通す力がありますが、その力を使うことを好んでいませんでした。

そのため彼の予言を聞きたかったら、捕まえて無理やり聞き出さなければなりません。

しかしプロテウスは変身を得意としており、炎・水・蛇・馬・大樹など思いのままに姿を変えるため捕まえるのは至難の業です。

このストーリーから彼は、変幻自在という意味を持つ「プロティアン」という言葉の語源となりました。

「プロティアン・キャリア」とは、ギリシャ神プロテウスのように、状況の変化に自分を適応させながら絶え間なく自己を成長させていく生き方を表現するキャリア理論なのです。

現代版プロティアン・キャリアとは?

ダグラス・T・ホール教授がプロティアン・キャリア理論を初めて提唱したのは1970年代のことです。

この理論に、法政大学キャリアデザイン学部の田中研之輔教授が新たな概念を組み合わせたのが「現代版プロティアン・キャリア」です。

従来のプロティアン・キャリアと「LIFE SHIFT(ライフシフト)-100年時代の人生戦略-(リンダ・グラットン著)」の枠組みを融合させ、新しいキャリア戦略の立て方と実践方法を提唱しました。

「自分のキャリアを環境に合わせて自由自在に変化させる」という本質的な考え方はそのままに、現代人が実践しやすいものにブラッシュアップされています。

日本国内で「プロティアン・キャリア」が話題になるとき、多くは「現代版プロティアン・キャリア」を意味しています。

「プロティアン・キャリア」がなぜ注目されるようになったのか?

プロティアン・キャリアが注目されるようになった背景には現代の不確実性があります。

終身雇用や年功序列を前提とした伝統的な日本型雇用社会は今、その根幹が大きく揺らいでいます。

かつての日本的雇用慣行は、失業率を低く抑えつつ労使間で良好なメンバーシップを築けるため、日本的経営の強みの一つとして世界から称賛されました。

しかし伝統的な雇用慣行は、専業主婦を配偶者とする男性の正社員を中心に設計されています。

少子高齢化が進み多様な働き手を求める現代では、働き盛りの男性を前提とした雇用慣行では合理性に欠け、機能不全に陥りかけています。

また2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大によりパンデミックが起こって社会が激変しました。

大企業の業績がまたたく間に悪化し、日本を代表するような企業でも早期退職者を募るというニュースが日本中を駆け巡りました。

AIなどデジタルテクノロジーの進化のスピードもめざましく、これから数年で大勢の仕事を奪うことが予想されています。

このように変化が激しく先の見えない現代は「VUCA(ブーカ)の時代」といわれています。

社会が激変し、人々の価値観や働き方が多様化している中で「どのように働くべきか」というロールモデルを見出せない人が増えています。

そのような時代を生き抜くためのキャリア戦略として、環境の変化に強い「プロティアン・キャリア」が脚光を浴びるようになっているのです。

プロティアン・キャリアと従来型キャリアとの違い

伝統的な組織において、個人のキャリアは会社が考えるものでした。

環境が大きく変わらないことや社員が長期間所属することを前提に、会社の経営方針に従って社員の異動や昇進などが行われていました。

いわばキャリアとは、一つの組織内で昇進するための過程だったのです。

社員に求められるのは、組織内で生き残るための変化適応能力や組織へのコミットメントです。

そして社員が重視するのは地位や給料といった成果でした。

一方で「プロティアン・キャリア」では、キャリアを考えるのは会社ではなく自分自身です。

転職を含めて環境が変化することを前提としながら、そこに自分を適合させていきます。

他人の評価ではなく自分の基準で幸せであるという「心理的成功」が得られることを優先し、組織内で様々な経験を経て成長することを目指します。

「企業任せではなく自分が主体的に動いてキャリアを積み上げていく」「どのような変化があったとしても幸せを感じられる自分らしい働き方を模索する」といった点が、従来型のキャリア論と比べた場合の大きな特徴です。

プロティアン・キャリアが向いている人は?

従来型のキャリア論の価値観では、昇進や昇格による地位や経済的な豊かさといった他者からの評価を重んじていました。

出世コースから仮に外れた場合、「失敗した」「負け組だ」などと悲観してしまう人も少なくありませんでした。

しかしプロティアン・キャリアは、目標に向かうプロセスこそが最も大切だと考えています。

最初に決めたゴールにとらわれることなく、やりたいことを頻繁に変えても問題ありません。

また目標を達成するまでに紆余曲折があっても構いません。

自分の価値観において幸福を感じられる状況を目指して努力し、そのプロセスで成長を実感できるのであれば、それが人生における成功だと考えます。

プロティアン・キャリアは、自分の人生に行き詰まりを感じており、既存の枠にとらわれず自分の可能性を広げていきたい方や、「自分の幸せな状態」を取り戻したいという方に向いているキャリア戦略だといえます。

転職が多い=プロティアン・キャリアではない

プロティアン・キャリアを実践すると、一つの会社に執着しなくなるため転職が増えることがあります。

しかしそれは、今いる環境を変える努力もせずに転職することを奨励しているわけではありません。

プロティアン人材は、無秩序な転職の繰り返しではなく、「自分はこうなりたい」という明確な意図を持ち、自分の可能性を信じて広げるために主体的に行動します。

転職の有無や回数に関係なく、状況や環境に合わせて変幻自在に自分をアジャスト(調整)しながら成長し続ける人はプロティアン人材といえるでしょう。

プロティアン・キャリアは永遠のβ版

プロティアン・キャリアの目的は心理的成功を得ることです。

あくまで自分の基準での幸せを追い求めることが、プロティアン・キャリアにおける心理的成功です。

プロティアン・キャリア戦略の特徴は、状況に合わせて目標などが柔軟に変わっていくことです。

そのため「永遠のβ版」といわれています。

一度戦略を立てたとしても、それが時代遅れになっていないか、より良い戦略はないかと常に考えてブラッシュアップを繰り返すのがプロティアン・キャリアの特徴です。

最初のキャリアプランの精度は低くても構わないので、自分自身が成長できる道を探しながら小さな行動を繰り返しましょう。

プロティアン・キャリアの実践

プロティアン・キャリアを実践するうえでのポイントをお伝えします。

「自分は何をしたいのか?」が起点になる

従来型の価値観では、「今、会社はどの方向を向いていて、自分は組織の中で何をすべきなのか」が重要視されていました。

一方でプロティアン・キャリアでは、「自分は何をしたいのか」がキャリアの起点になります。

日本においては、キャリアを自分で考えてハンドリングする「キャリア・オーナーシップ」の考え方は一般的ではありませんでした。

そのため企業に自分のキャリア形成を委ね、組織に評価されるために働くというマインドになりがちです。

プロティアン・キャリアを実践するにはまず、「自分のキャリアは自分で決める」と決意するところから始まります。

一昔前は、「良い学校に入るために受験勉強に励み、できるだけ大きな企業に入社する」というのが成功の一つのモデルでした。

しかしモデルロス時代の今、他人ではなく自分で敷いたキャリアのレールを走るのがプロティアン・キャリアの考え方なのです。

「自分のキャリアを思い描けない」人はどうすればいいのか?

世の中「こういう働き方をしたい」と自主的に考えられる人ばかりではありません。

人事異動によってキャリアを長年積んできたり、職業経験が浅かったりする人の中には「自分のやりたいことがわからない」と悩んでしまう方もいると思います。

そのようなときは「誰に何をしてあげたいか」「やりたくないことは何か」といった2点から考えることが効果的です。

「やりたいこと」は、会社でもプライベートでも構いません。

「もし何も制約がないとしたらどのようなことをやりたいですか?」と自分に問いかけてみてください。

例えば「ハンドドリップでコーヒーを淹れるのが好きだから、自分のお気に入りの一杯を提供したい」や、「映画が好きだから配給会社を立ち上げてみたい」といった考えが浮かんでくるかもしれません。

やりたいことがわからない人でも、「やりたくないこと」を考えると理想の働き方が見えてきます。

例えば「満員電車に乗りたくない」という人は、フレックスタイムの会社に勤務したり、在宅ワークをしたりといった自営業のような自由な働き方に幸福を感じる可能性があります。

やりたいこと・やりたくないことの2点から自分を分析し、理想のキャリアプランを思い浮かべましょう。

ライフチャートで幸せを数値化してみる

自分のやりたいことがなかなかわからない人にはライフチャートの作成が効果的です。

ライフチャートとは、「年齢」が横軸、「幸福度」が縦軸にある図です。

自分が生まれてから今まであったことを点で打ち、それらの点を線で繋げていきます。

例えば「7歳のときに家族でキャンプに行った(80点)」「20歳のときに初めて海外旅行をした(100点)」「新入社員のときに大きなミスをしてしまった(0点)」など人生であった出来事を思い浮かべ、感覚で構わないので幸福度の点数をつけていきます。

このチャートを見れば、人生で幸福感を得ていた時期とそうではない時期がビジュアルでわかります。

「このとき自分はなぜ幸せを感じていたのか」と考えることで、あなた自身の幸せの基準が見えてくるはずです。

5つの「キャリア資本」を最適化する

プロティアン・キャリアの実践では、「自分」という企業のオーナーになったつもりでキャリア戦略を考えていかなくてはなりません。

会社を経営する上では、人材や資金などの資本が必要です。

その考え方を自分自身にも適用して強みを分析していくのが「キャリア資本」という考え方です。

キャリア資本は大きく5つに分類できます。

これら5つのプロティアン・キャリア資本の最適な配分を考えることで、自分の資本をさらに増やし、労働市場での価値を高めていきましょう。

1.ビジネス資本

ビジネス全般の知識や経験のことです。

従来型のキャリアでは、専門的なスキルや特定の職務経験といったビジネス資本が最も重視されてきました。

「10年かけて培ったプロスキル」が以前は評価されていました。

しかしビジネス環境が大きく変化している現代においては、汎用性があるとされていたスキルや知識が時代遅れになり、そのジャンルそのものが消滅してしまうリスクがあります。

近年、スーパーのレジが無人化し、レストランのホールスタッフがロボットに置き換わっています。

ITやAIの進化によって不要になる仕事が出てくることは避けられません。

プロティアン・キャリアでは、どの会社でも活躍できるための「ポータブル・スキル」を伸ばすことを重視しています。

ポータブル・スキルについては後述します。

2.社会関係資本(人的ネットワーク)

プロティアン・キャリアにおいては、人との繋がりこそがキャリアを大きく飛躍させる鍵となります。

仕事は空から降ってくるものではなく、人間関係の中から発生するものだからです。

社会資本関係はビジネス資本と同等に重要です。

プロティアン・キャリアにおける社会関係資本は「結束型」と「橋渡し型」に大別されます。

結束型は、家族・兄弟姉妹・親戚関係・同級生など同じ価値観を持つコミュニティのことです。

橋渡し型は、SNSや勉強会などのコミュニティを通した緩やかな人間関係のことです。

直接的な利害関係を基にした人脈ではなくても貴重なキャリア資本となります。

ときには会社から離れてまったく異なる環境に身を置くことで、今までとは違った新しい経験ができます。

NPO法人でボランティアをしたり、越境学習をしたり、副業をしたりすることで独自の人脈を広げることも選択肢になります。

3.経済資本

個人や家族の収入や貯金などを「経済資本」といいます。

金融商品に投資していれば、それらも経済資本です。

プロティアン・キャリアでは、昇進・昇給・地位よりも心理的成功を重視しますが、自分の理想の働き方を実現するためにはお金に関する戦略も欠かせません。

キャリア資本を蓄積するため、どのように働いたり自己投資したりすべきかを戦略的にマネジメントしていく意識が大切です。

4.時間

誰にでも平等に与えられている資本が「時間」です。

他の資本は工夫次第でいくらでも増やせますが、時間という資本は有限で、ある意味で一番貴重な資本といえます。

時間をどのように使うかで将来のキャリアが決まってきます。

例えば1時間の通勤時間中、スマホのゲームや漫画を毎日見て時間を潰している人と、資格取得のための本を読んでいる人とでは時間の使い方が大きく異なります。

「何にどの程度の時間を使うのか」は、キャリア戦略を立てる上での大事な要素になります。

5.情報

インターネットによっていつでもどこでも検索できる現代では、情報そのものにはそれほど価値はありません。

大切なことは、有益な情報をいかに活用していくかという点です。

例えば何気ない家事のテクニックやライフハックがSNSで反響を呼び、大勢に拡散されることがあります。

情報を日々発信し、どのようなリアクションが来るのかを体感することで、世の中に対してのマーケティング的な視点が養われます。

またSNSの繋がりから社会関係資本を築けます。

ビジネス資本で伸ばすべき「ポータブルスキル」とは?

専門的な知識や特定の技術だけに特化していると、それを活用するためのジャンルが消失したときにマーケットの変化に対応しきれない可能性があります。

そのため未来志向のプロティアン・キャリアでは、応用が利きやすい「ポータブルスキル」を重要視しています。

ポータブルスキルとは、その名の通り「持ち運べるスキル」を意味し、特定の職務や組織に依存しない汎用的な能力を指します。

例をあげると、コミュニケーション能力・問題解決力・論理的思考力・プレゼンスキル・創造力などは幅広い職種で活用できるスキルです。

変化の激しい時代だからこそ、幅広いキャリアに役立つ仕事の基礎力=ポータブルスキルの有無が労働市場における強みになります。

ポータブルスキルを見える化する方法

「自分はどのようなポータブルスキルを持っているのか」を明らかにすることで自己理解を深められます。

自分の経験をポータブルスキルにするポイントは、ビジネスにおける自身の知識や経験を抽象化することです。

例えば企業の営業職を担当している場合は、商品の魅力を伝える力・販売計画の立て方・顧客との交渉スキルなどが自然と身についていることでしょう。

それらは他の職業でも通用しやすいポータブルスキルになります。

これまで経験してきた仕事で得られたスキルや知識をノートに書き出し、それらを抽象化することでポータブルスキルが見えてくるはずです。

自分のポータブルスキルを客観的に洗い出したい方には、厚生労働省が公表している「ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)」の利用をおすすめします。

市場価値の高いポータブルスキルとは?

市場価値が高い人とは、社会から求められている人材ということです。

その人がいることで会社への大きな貢献が望める、あるいは希少なスキルや人脈を持っている人材には、高い年収を支払ってでも入社して活躍してほしいと考える企業が現れます。

プロティアン・キャリアを実践しながら自分の価値を高めていくためには、自分の市場性を意識しながらポータブルスキルを伸ばしていく必要があります。

自分の市場価値は以下の公式で割り出せます。

他の人が持っていないキャリア資本であれば希少性は高くなります。

しかし単に珍しいだけでは価値に繋がりません。

そのキャリア資本が市場の中でどれほど重要なのかという「市場性」で価値が決まります。

さらにそのスキルや技術をどこでも同じように使えるという「再現性」も重要です。

例えば「ビジネスの現場でグローバル人材とコミュニケーションを取れる英会話力」は希少性が高く、市場性もあるといえます。

「アイデンティティ」×「アダプタビリティ」で心理的成功を目指す

自分が好きなことは、人生を送る上で幸福を感じるための大きな要素です。

好きだからこそ時間や疲れを忘れて没頭できるので、キャリアに繋げられれば最大限のパフォーマンスを発揮できることでしょう。

ただし好きなことがそのまま仕事に直結するとは限りません。

心理的成功を得るためには「稼ぐ」という要素も重要です。

労働市場における需要を意識しながら、「自分が好きで得意なこと」かつ「稼げる仕事」はどのようなものか、その仕事をするためにどのようなことを今すべきかを戦略的に考えていかなければなりません。

自分の好きなことと市場の求めていることをマッチさせることを、プロティアン・キャリアでは「アダプタビリティ(適応)」と呼びます。

労働市場に適応させるために不足しているものがあれば、そのギャップを埋めるために行動するべきことを割り出し、アクションプランを立てます。

例えば「外国人とコミュニケーションを取りながら、その国の商品を取り扱うショップがしたい」と思っているのに、語学力が足りないとしたら英語の勉強に励む必要があります。

日々を漫然と過ごすのではなく、「自分はこうなりたい」というイメージをはっきり持ってアクションを積み重ねることが心理的成功に近づくためには必要です。

まずは小さな一歩から始め、成功体験を積み上げていくことで自信に繋がっていきます。

プロティアン・キャリア実践の第一歩

プロティアン・キャリア実践の第一歩は、「自分はこういうふうになりたい」と言語化して周囲に伝えることから始まります。

フリーランスであれば「将来こういうことがしたい」と様々なコミュニティやSNSを通じて発信することで、新しい仕事に恵まれることは珍しくありません。

会社に所属しているのであれば、1on1などを通して自分のキャリアプランを伝えていくことが重要です。

自分のやりたいことをきちんと言語化して伝えることで上司の理解に恵まれ、得意なことを活かせる部署に異動になったり、新しい技術を学ぶ機会が得られたりすることがあります。

仮に思い通りに行かなかったとしても、状況に合わせて対応を変化させるのはプロティアン・キャリアに欠かせないスキルです。

「今の仕事から学べることは何だろうか」と考え、自分のキャリアに役立つ点を見出したり、根気強く周囲に働きかけたりするなどできることは数多くあります。

自分の目標に向かって小さな行動を積み重ねていくことが、プロティアン・キャリア実践の第一歩です。

企業がプロティアン・キャリアを導入する3つのメリット

プロティアン・キャリアを企業が取り入れた際のメリットを3つ紹介します。

1.主体的に動く社員が増え生産性が高まる

プロティアン人材を企業内で育成することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

大きなメリットの一つは、「キャリアを会社任せではなく、自分で考えて動ける自律型の人材が増えること」です。

プロティアン人材は、自分のキャリアを築くためのスキルや経験を積むためにモチベーションを高く持って働けます。

プロティアンは「上から命令されたからやる」のではなく、自律的に課題を発見し、自ら解決するために行動します。

主体的に仕事をするので没入しやすく、達成感も得られやすくなっています。

仕事に没入していると達成感が得られ、幸福感が高まっていきます。

厚生労働省の調査でも「労働者が主体的にキャリアを形成できれば、社内でキャリアを積んでいく場合であっても個人の能力をより適切に発揮でき、企業や社会全体の生産性の向上にもつながることが期待される」と報告されています。

参照:厚生労働省「第4章 主体的なキャリア形成に向けた課題」

2.熱意を持って仕事に取り組む人が増える

企業の人事担当者の中には、「プロティアン人材は変化を恐れないから転職や独立思考の人が多くなるのでは」と不安に思っている方もいると思います。

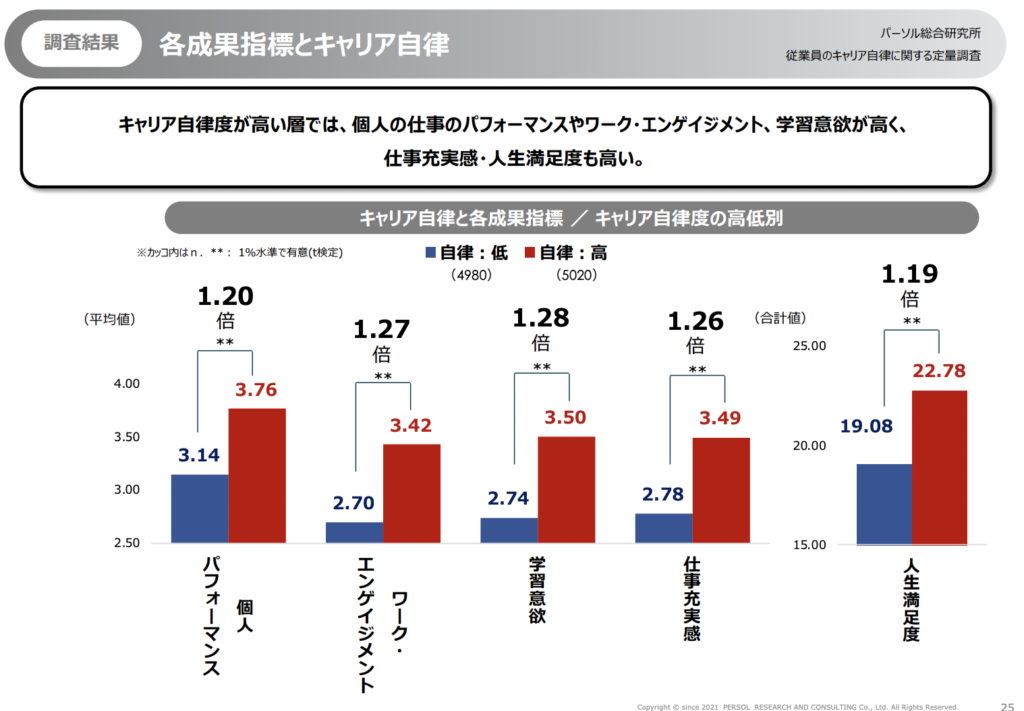

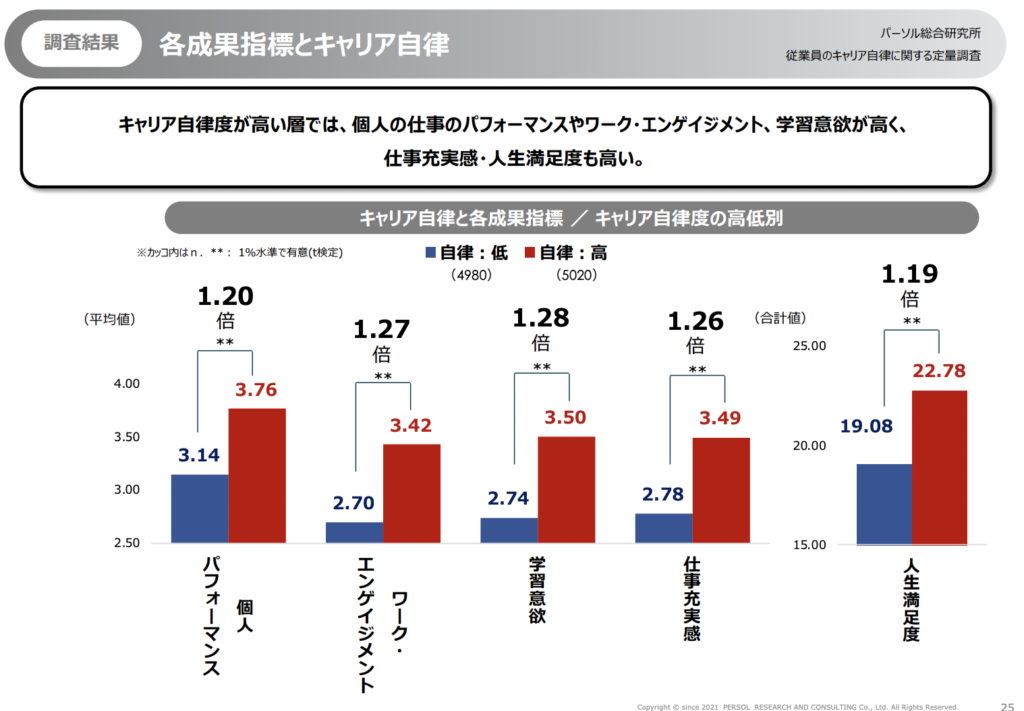

しかしパーソル総合研究所の定量調査によると、キャリア自律度が高い層ほど「仕事のパフォーマンス・ワークエンゲージメント・学習意欲が高く、仕事の充実感や人生満足度も高い」という結果が得られています。

引用:パーソル総合研究所 シンクタンク本部「従業員のキャリア自律に関する定量調査」

個人のキャリア自律が高まると、やりがいを持って働く人が増えます。

社員が主体的に働くことで会社の雰囲気が良くなったり、生産性が高まったりする効果も期待できます。

3.新しいアイデアや人脈がもたらされる

プロティアン・キャリアを実践していると、社会関係資本(人的ネットワーク)を増やすために積極的に社外の人とも繋がるようになります。

兼業・副業・プロボノのスタイルで、他の企業のプロジェクトなどに参画する人もいるでしょう。

織や業界の枠を越えて新しい技術や知識を社員が学ぶことで、今までになかった斬新な視点やアイデアが会社にもたらされるかもしれません。

ときには、会社として繋がりたくても接点を持てなかった人と懇意になって新しいビジネスチャンスが生まれることもあるでしょう。

人的ネットワークの広がりは個人のキャリア開発にとどまらず、人的ネットワークの広がりは個人のキャリア開発にとどまらず、会社にも大きなメリットを与えることがあるのです。のです。

プロティアン・キャリアのデメリット〜うまくいかないケースは?~

経営者や人事労務担当者の中には、「プロティアン・キャリアを実践すると視野が広くなるため社員が転職するのではないか」という懸念を抱く人も少なくありません。

優秀な人材の流出を防ぐためには、やりたい仕事を自社内で与えたり昇進させたりするなど、キャリア形成を社内でサポートすることも必要です。

逆の視点から考えると、年功序列で縦割りの意識が強い組織はプロティアン・キャリアがそぐわない場合があります。

組織の風通しが良くない状態だと個人のキャリア開発がうまくいかず、「この会社にいても成長していくビジョンが見えない」という理由で退職者が増えることも予想されます。

プロティアン・キャリアでは個人の価値観や成長を重視しているため、会社に制度として導入する場合には、キャリア開発に目覚めた社員が活躍できるような環境の整備も求められます。

プロティアン人材の育成方法

若手・中堅・シニア別でのプロティアン人材の育成時のポイントを紹介します。

若手社員をプロティアン人材に育てるには?

プロティアン人材を育成するためには、一人ひとりのキャリアに会社が寄り添う必要があります。

キャリアについて考える機会を1on1などを通して社員に持ってもらい、その意向の言語化を継続的に促し高めていくことが効果的です。

1on1では業務に関することだけを聞くのではなく、「強み・得意なこと・好きなことは何なのか」「1年後・3年後・5年後はどうなりたいか」といった意向を聞き出し、その内容をブラッシュアップしていきます。

例えば将来マーケティングの仕事をしたいと考えている社員がいたら、「Webマーケティングの分析業務を将来やっていくためには、今の仕事で数字を分析し、自分の言葉で示唆を説明できるように頑張ってほしい」と伝えれば、熱意を持って取り組んでくれる可能性が高まります。

中堅世代の停滞期「キャリア・プラトー」を乗り越える

30代後半から50代前半の中堅世代の多くが行き当たるのが「キャリア・プラトー」です。

プラトーとは元々、地学で高原や台地を表す言葉であり、心理学では学習や作業の進歩が停滞する状態を指します。

キャリア・プラトーも同様に、ある程度キャリアを積んだ後、それ以上は昇ることのない平坦な台地が見えることがあります。いわゆるキャリアの踊り場です。

キャリア・プラトーには2種類あります。

一つは昇進のプラトーです。

昇進が見込めず、組織内での頭打ち感から意欲が低下してしまいます。

もう一つは仕事上のプラトーです。

同じ仕事を長年繰り返し続けることでマンネリに陥ってしまい、やりがいを失ってしまう状態を指します。

この二つのプラトーが重なる現象を「ダブル・プラトー」といいます。

ダブル・プラトーに陥ると、仕事の満足感や組織への帰属意識が低くなり、憂鬱感や「転職したい」という意思が強くなります。

会社が与えられるポストには限りがあるため、誰もがこのキャリア・プラトーに陥るリスクがあります。

プロティアン・キャリアの考えを中堅層に浸透させることで、昇進・昇格といった会社から与えられる評価ではなく、自ら設定した人生の目標に社員が目を向けられるようになります。

ミドル世代が自分自身の幸福や生きがいを追求することでキャリア・プラトーを乗り越え、活気や熱意を取り戻すことが期待されています。

キャリア開発はシニア世代の離職の防止にも繋がる

プロティアン・キャリアはシニア世代のキャリア開発にも有効です。

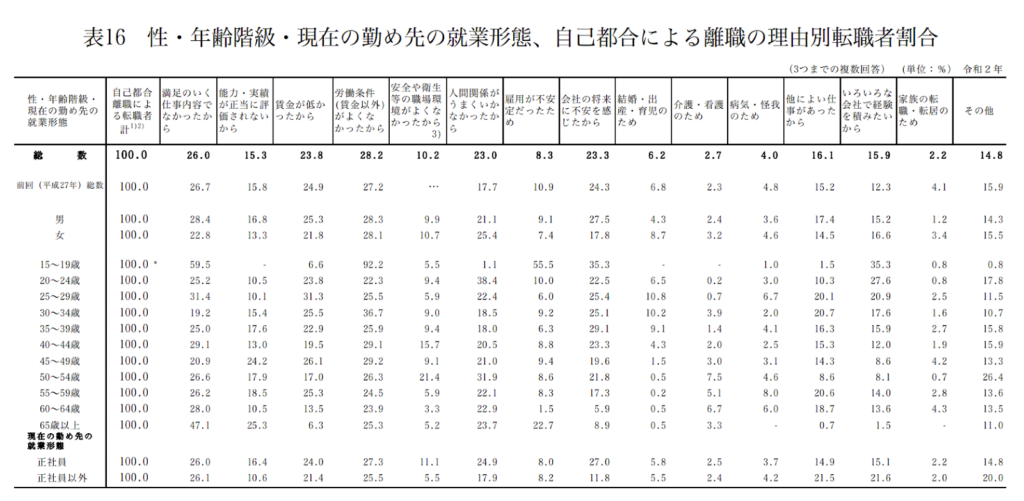

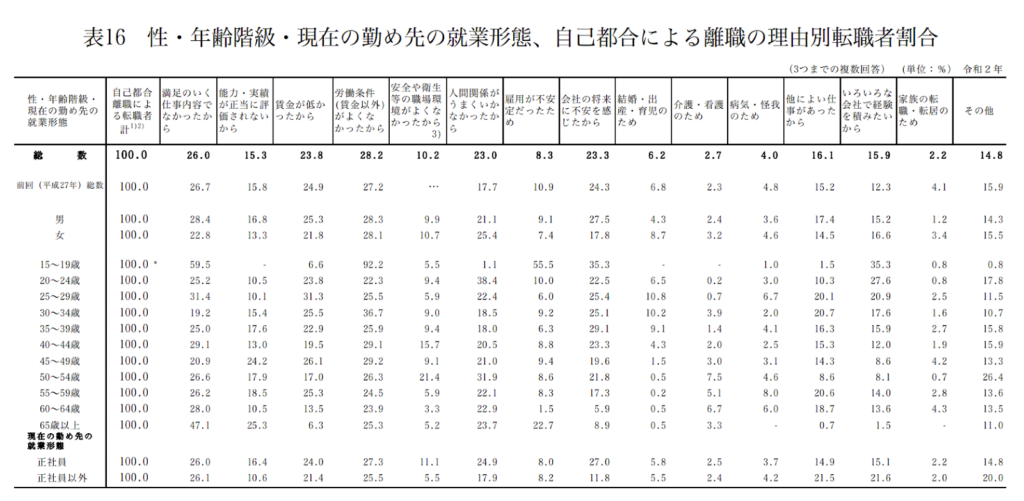

令和2年に行われた厚生労働省の転職者実態調査によると、65歳以上の労働者の自己都合退職のうち、「満足のいく仕事内容ではなかったから」という理由は47.1%にも昇ります。

引用:厚生労働省「令和2年転職者実態調査」

これは定年後の再雇用により仕事の内容が変わり、充足感が大きく下がったことが影響していると思われます。

「人生120年時代」といわれる今、65歳以上のシニアが活躍できる余地は大きいでしょう。

シニアのキャリア開発にも力を入れることで離職防止や組織への貢献に繋げられるでしょう。

まとめ:プロティアン人材を増やすには?

これまで見てきたように、プロティアン・キャリアを実践しているのは変化に強い人材です。

彼らは熱意を持って主体的に働いてくれるので周囲に良い影響を与え、会社の生産性も上がりやすくなります。

一方でプロティアン人材は、自分の成長を感じにくい仕事や型にはまった働き方には適しません。

プロティアン人材を増やしたい場合に会社としてやるべきことは、1on1や面談などを通して社員の意向に耳を傾け、その内容を一緒に固めていくことです。

一人ひとりのキャリアプランを踏まえ、適切な業務のアサインを行い、適切な動機づけをすることで、プロティアン人材が育ちやすい土壌ができることでしょう。

参考図書:有山 徹 (著)・ 田中 研之輔 (監修)「今のまま働き続けていいのか一度でも悩んだことがある人のための新しいキャリアの見つけ方 自律の時代を生きるプロティアン・キャリア戦略 」

プロティアン・キャリアが生まれた背景

プロティアン・キャリアは、1976年に米ボストン大学経営大学院のダグラス・T・ホール(Douglas Tim Hall)教授が提唱したキャリア理論です。

プロティアン・キャリアが提唱された当時、経済停滞や貿易の自由化による雇用の流動化と長期雇用の崩壊が先進国で問題になっており、人材マネジメント理論の再構築が迫られていました。

そこで組織行動の研究者として活動していたダグラス教授が「プロティアン・キャリア」という新しいキャリア戦略を提唱します。

彼は、「社会や環境の変化に適応しながら、変幻自在かつ主体的に仕事や働き方を変えながらキャリアを形成できれば、この先どのようなことがあっても自分らしく働ける」ということを述べています。

「プロティアン・キャリア」の考え方は、急速に変化する日本の労働市場においても、自身の能力を最大限に活かして人々が変化に対応するための重要な指針となっています。

「プロティアン・キャリア」の語源とは?

「プロティアン」の語源は、ギリシャ神話にでてくる「プロテウス」という神です。

プロテウスは海神ポセイドンの従者で「海の老人」と呼ばれています。

彼には未来を見通す力がありますが、その力を使うことを好んでいませんでした。

そのため彼の予言を聞きたかったら、捕まえて無理やり聞き出さなければなりません。

しかしプロテウスは変身を得意としており、炎・水・蛇・馬・大樹など思いのままに姿を変えるため捕まえるのは至難の業です。

このストーリーから彼は、変幻自在という意味を持つ「プロティアン」という言葉の語源となりました。

「プロティアン・キャリア」とは、ギリシャ神プロテウスのように、状況の変化に自分を適応させながら絶え間なく自己を成長させていく生き方を表現するキャリア理論なのです。

現代版プロティアン・キャリアとは?

ダグラス・T・ホール教授がプロティアン・キャリア理論を初めて提唱したのは1970年代のことです。

この理論に、法政大学キャリアデザイン学部の田中研之輔教授が新たな概念を組み合わせたのが「現代版プロティアン・キャリア」です。

従来のプロティアン・キャリアと「LIFE SHIFT(ライフシフト)-100年時代の人生戦略-(リンダ・グラットン著)」の枠組みを融合させ、新しいキャリア戦略の立て方と実践方法を提唱しました。

「自分のキャリアを環境に合わせて自由自在に変化させる」という本質的な考え方はそのままに、現代人が実践しやすいものにブラッシュアップされています。

日本国内で「プロティアン・キャリア」が話題になるとき、多くは「現代版プロティアン・キャリア」を意味しています。

「プロティアン・キャリア」がなぜ注目されるようになったのか?

プロティアン・キャリアが注目されるようになった背景には現代の不確実性があります。

終身雇用や年功序列を前提とした伝統的な日本型雇用社会は今、その根幹が大きく揺らいでいます。

かつての日本的雇用慣行は、失業率を低く抑えつつ労使間で良好なメンバーシップを築けるため、日本的経営の強みの一つとして世界から称賛されました。

しかし伝統的な雇用慣行は、専業主婦を配偶者とする男性の正社員を中心に設計されています。

少子高齢化が進み多様な働き手を求める現代では、働き盛りの男性を前提とした雇用慣行では合理性に欠け、機能不全に陥りかけています。

また2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大によりパンデミックが起こって社会が激変しました。

大企業の業績がまたたく間に悪化し、日本を代表するような企業でも早期退職者を募るというニュースが日本中を駆け巡りました。

AIなどデジタルテクノロジーの進化のスピードもめざましく、これから数年で大勢の仕事を奪うことが予想されています。

このように変化が激しく先の見えない現代は「VUCA(ブーカ)の時代」といわれています。

社会が激変し、人々の価値観や働き方が多様化している中で「どのように働くべきか」というロールモデルを見出せない人が増えています。

そのような時代を生き抜くためのキャリア戦略として、環境の変化に強い「プロティアン・キャリア」が脚光を浴びるようになっているのです。

プロティアン・キャリアと従来型キャリアとの違い

伝統的な組織において、個人のキャリアは会社が考えるものでした。

環境が大きく変わらないことや社員が長期間所属することを前提に、会社の経営方針に従って社員の異動や昇進などが行われていました。

いわばキャリアとは、一つの組織内で昇進するための過程だったのです。

社員に求められるのは、組織内で生き残るための変化適応能力や組織へのコミットメントです。

そして社員が重視するのは地位や給料といった成果でした。

一方で「プロティアン・キャリア」では、キャリアを考えるのは会社ではなく自分自身です。

転職を含めて環境が変化することを前提としながら、そこに自分を適合させていきます。

他人の評価ではなく自分の基準で幸せであるという「心理的成功」が得られることを優先し、組織内で様々な経験を経て成長することを目指します。

「企業任せではなく自分が主体的に動いてキャリアを積み上げていく」「どのような変化があったとしても幸せを感じられる自分らしい働き方を模索する」といった点が、従来型のキャリア論と比べた場合の大きな特徴です。

プロティアン・キャリアが向いている人は?

従来型のキャリア論の価値観では、昇進や昇格による地位や経済的な豊かさといった他者からの評価を重んじていました。

出世コースから仮に外れた場合、「失敗した」「負け組だ」などと悲観してしまう人も少なくありませんでした。

しかしプロティアン・キャリアは、目標に向かうプロセスこそが最も大切だと考えています。

最初に決めたゴールにとらわれることなく、やりたいことを頻繁に変えても問題ありません。

また目標を達成するまでに紆余曲折があっても構いません。

自分の価値観において幸福を感じられる状況を目指して努力し、そのプロセスで成長を実感できるのであれば、それが人生における成功だと考えます。

プロティアン・キャリアは、自分の人生に行き詰まりを感じており、既存の枠にとらわれず自分の可能性を広げていきたい方や、「自分の幸せな状態」を取り戻したいという方に向いているキャリア戦略だといえます。

転職が多い=プロティアン・キャリアではない

プロティアン・キャリアを実践すると、一つの会社に執着しなくなるため転職が増えることがあります。

しかしそれは、今いる環境を変える努力もせずに転職することを奨励しているわけではありません。

プロティアン人材は、無秩序な転職の繰り返しではなく、「自分はこうなりたい」という明確な意図を持ち、自分の可能性を信じて広げるために主体的に行動します。

転職の有無や回数に関係なく、状況や環境に合わせて変幻自在に自分をアジャスト(調整)しながら成長し続ける人はプロティアン人材といえるでしょう。

プロティアン・キャリアは永遠のβ版

プロティアン・キャリアの目的は心理的成功を得ることです。

あくまで自分の基準での幸せを追い求めることが、プロティアン・キャリアにおける心理的成功です。

プロティアン・キャリア戦略の特徴は、状況に合わせて目標などが柔軟に変わっていくことです。

そのため「永遠のβ版」といわれています。

一度戦略を立てたとしても、それが時代遅れになっていないか、より良い戦略はないかと常に考えてブラッシュアップを繰り返すのがプロティアン・キャリアの特徴です。

最初のキャリアプランの精度は低くても構わないので、自分自身が成長できる道を探しながら小さな行動を繰り返しましょう。

プロティアン・キャリアの実践

プロティアン・キャリアを実践するうえでのポイントをお伝えします。

「自分は何をしたいのか?」が起点になる

従来型の価値観では、「今、会社はどの方向を向いていて、自分は組織の中で何をすべきなのか」が重要視されていました。

一方でプロティアン・キャリアでは、「自分は何をしたいのか」がキャリアの起点になります。

日本においては、キャリアを自分で考えてハンドリングする「キャリア・オーナーシップ」の考え方は一般的ではありませんでした。

そのため企業に自分のキャリア形成を委ね、組織に評価されるために働くというマインドになりがちです。

プロティアン・キャリアを実践するにはまず、「自分のキャリアは自分で決める」と決意するところから始まります。

一昔前は、「良い学校に入るために受験勉強に励み、できるだけ大きな企業に入社する」というのが成功の一つのモデルでした。

しかしモデルロス時代の今、他人ではなく自分で敷いたキャリアのレールを走るのがプロティアン・キャリアの考え方なのです。

「自分のキャリアを思い描けない」人はどうすればいいのか?

世の中「こういう働き方をしたい」と自主的に考えられる人ばかりではありません。

人事異動によってキャリアを長年積んできたり、職業経験が浅かったりする人の中には「自分のやりたいことがわからない」と悩んでしまう方もいると思います。

そのようなときは「誰に何をしてあげたいか」「やりたくないことは何か」といった2点から考えることが効果的です。

「やりたいこと」は、会社でもプライベートでも構いません。

「もし何も制約がないとしたらどのようなことをやりたいですか?」と自分に問いかけてみてください。

例えば「ハンドドリップでコーヒーを淹れるのが好きだから、自分のお気に入りの一杯を提供したい」や、「映画が好きだから配給会社を立ち上げてみたい」といった考えが浮かんでくるかもしれません。

やりたいことがわからない人でも、「やりたくないこと」を考えると理想の働き方が見えてきます。

例えば「満員電車に乗りたくない」という人は、フレックスタイムの会社に勤務したり、在宅ワークをしたりといった自営業のような自由な働き方に幸福を感じる可能性があります。

やりたいこと・やりたくないことの2点から自分を分析し、理想のキャリアプランを思い浮かべましょう。

ライフチャートで幸せを数値化してみる

自分のやりたいことがなかなかわからない人にはライフチャートの作成が効果的です。

ライフチャートとは、「年齢」が横軸、「幸福度」が縦軸にある図です。

自分が生まれてから今まであったことを点で打ち、それらの点を線で繋げていきます。

例えば「7歳のときに家族でキャンプに行った(80点)」「20歳のときに初めて海外旅行をした(100点)」「新入社員のときに大きなミスをしてしまった(0点)」など人生であった出来事を思い浮かべ、感覚で構わないので幸福度の点数をつけていきます。

このチャートを見れば、人生で幸福感を得ていた時期とそうではない時期がビジュアルでわかります。

「このとき自分はなぜ幸せを感じていたのか」と考えることで、あなた自身の幸せの基準が見えてくるはずです。

5つの「キャリア資本」を最適化する

プロティアン・キャリアの実践では、「自分」という企業のオーナーになったつもりでキャリア戦略を考えていかなくてはなりません。

会社を経営する上では、人材や資金などの資本が必要です。

その考え方を自分自身にも適用して強みを分析していくのが「キャリア資本」という考え方です。

キャリア資本は大きく5つに分類できます。

これら5つのプロティアン・キャリア資本の最適な配分を考えることで、自分の資本をさらに増やし、労働市場での価値を高めていきましょう。

1.ビジネス資本

ビジネス全般の知識や経験のことです。

従来型のキャリアでは、専門的なスキルや特定の職務経験といったビジネス資本が最も重視されてきました。

「10年かけて培ったプロスキル」が以前は評価されていました。

しかしビジネス環境が大きく変化している現代においては、汎用性があるとされていたスキルや知識が時代遅れになり、そのジャンルそのものが消滅してしまうリスクがあります。

近年、スーパーのレジが無人化し、レストランのホールスタッフがロボットに置き換わっています。

ITやAIの進化によって不要になる仕事が出てくることは避けられません。

プロティアン・キャリアでは、どの会社でも活躍できるための「ポータブル・スキル」を伸ばすことを重視しています。

ポータブル・スキルについては後述します。

2.社会関係資本(人的ネットワーク)

プロティアン・キャリアにおいては、人との繋がりこそがキャリアを大きく飛躍させる鍵となります。

仕事は空から降ってくるものではなく、人間関係の中から発生するものだからです。

社会資本関係はビジネス資本と同等に重要です。

プロティアン・キャリアにおける社会関係資本は「結束型」と「橋渡し型」に大別されます。

結束型は、家族・兄弟姉妹・親戚関係・同級生など同じ価値観を持つコミュニティのことです。

橋渡し型は、SNSや勉強会などのコミュニティを通した緩やかな人間関係のことです。

直接的な利害関係を基にした人脈ではなくても貴重なキャリア資本となります。

ときには会社から離れてまったく異なる環境に身を置くことで、今までとは違った新しい経験ができます。

NPO法人でボランティアをしたり、越境学習をしたり、副業をしたりすることで独自の人脈を広げることも選択肢になります。

3.経済資本

個人や家族の収入や貯金などを「経済資本」といいます。

金融商品に投資していれば、それらも経済資本です。

プロティアン・キャリアでは、昇進・昇給・地位よりも心理的成功を重視しますが、自分の理想の働き方を実現するためにはお金に関する戦略も欠かせません。

キャリア資本を蓄積するため、どのように働いたり自己投資したりすべきかを戦略的にマネジメントしていく意識が大切です。

4.時間

誰にでも平等に与えられている資本が「時間」です。

他の資本は工夫次第でいくらでも増やせますが、時間という資本は有限で、ある意味で一番貴重な資本といえます。

時間をどのように使うかで将来のキャリアが決まってきます。

例えば1時間の通勤時間中、スマホのゲームや漫画を毎日見て時間を潰している人と、資格取得のための本を読んでいる人とでは時間の使い方が大きく異なります。

「何にどの程度の時間を使うのか」は、キャリア戦略を立てる上での大事な要素になります。

5.情報

インターネットによっていつでもどこでも検索できる現代では、情報そのものにはそれほど価値はありません。

大切なことは、有益な情報をいかに活用していくかという点です。

例えば何気ない家事のテクニックやライフハックがSNSで反響を呼び、大勢に拡散されることがあります。

情報を日々発信し、どのようなリアクションが来るのかを体感することで、世の中に対してのマーケティング的な視点が養われます。

またSNSの繋がりから社会関係資本を築けます。

ビジネス資本で伸ばすべき「ポータブルスキル」とは?

専門的な知識や特定の技術だけに特化していると、それを活用するためのジャンルが消失したときにマーケットの変化に対応しきれない可能性があります。

そのため未来志向のプロティアン・キャリアでは、応用が利きやすい「ポータブルスキル」を重要視しています。

ポータブルスキルとは、その名の通り「持ち運べるスキル」を意味し、特定の職務や組織に依存しない汎用的な能力を指します。

例をあげると、コミュニケーション能力・問題解決力・論理的思考力・プレゼンスキル・創造力などは幅広い職種で活用できるスキルです。

変化の激しい時代だからこそ、幅広いキャリアに役立つ仕事の基礎力=ポータブルスキルの有無が労働市場における強みになります。

ポータブルスキルを見える化する方法

「自分はどのようなポータブルスキルを持っているのか」を明らかにすることで自己理解を深められます。

自分の経験をポータブルスキルにするポイントは、ビジネスにおける自身の知識や経験を抽象化することです。

例えば企業の営業職を担当している場合は、商品の魅力を伝える力・販売計画の立て方・顧客との交渉スキルなどが自然と身についていることでしょう。

それらは他の職業でも通用しやすいポータブルスキルになります。

これまで経験してきた仕事で得られたスキルや知識をノートに書き出し、それらを抽象化することでポータブルスキルが見えてくるはずです。

自分のポータブルスキルを客観的に洗い出したい方には、厚生労働省が公表している「ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)」の利用をおすすめします。

市場価値の高いポータブルスキルとは?

市場価値が高い人とは、社会から求められている人材ということです。

その人がいることで会社への大きな貢献が望める、あるいは希少なスキルや人脈を持っている人材には、高い年収を支払ってでも入社して活躍してほしいと考える企業が現れます。

プロティアン・キャリアを実践しながら自分の価値を高めていくためには、自分の市場性を意識しながらポータブルスキルを伸ばしていく必要があります。

自分の市場価値は以下の公式で割り出せます。

他の人が持っていないキャリア資本であれば希少性は高くなります。

しかし単に珍しいだけでは価値に繋がりません。

そのキャリア資本が市場の中でどれほど重要なのかという「市場性」で価値が決まります。

さらにそのスキルや技術をどこでも同じように使えるという「再現性」も重要です。

例えば「ビジネスの現場でグローバル人材とコミュニケーションを取れる英会話力」は希少性が高く、市場性もあるといえます。

「アイデンティティ」×「アダプタビリティ」で心理的成功を目指す

自分が好きなことは、人生を送る上で幸福を感じるための大きな要素です。

好きだからこそ時間や疲れを忘れて没頭できるので、キャリアに繋げられれば最大限のパフォーマンスを発揮できることでしょう。

ただし好きなことがそのまま仕事に直結するとは限りません。

心理的成功を得るためには「稼ぐ」という要素も重要です。

労働市場における需要を意識しながら、「自分が好きで得意なこと」かつ「稼げる仕事」はどのようなものか、その仕事をするためにどのようなことを今すべきかを戦略的に考えていかなければなりません。

自分の好きなことと市場の求めていることをマッチさせることを、プロティアン・キャリアでは「アダプタビリティ(適応)」と呼びます。

労働市場に適応させるために不足しているものがあれば、そのギャップを埋めるために行動するべきことを割り出し、アクションプランを立てます。

例えば「外国人とコミュニケーションを取りながら、その国の商品を取り扱うショップがしたい」と思っているのに、語学力が足りないとしたら英語の勉強に励む必要があります。

日々を漫然と過ごすのではなく、「自分はこうなりたい」というイメージをはっきり持ってアクションを積み重ねることが心理的成功に近づくためには必要です。

まずは小さな一歩から始め、成功体験を積み上げていくことで自信に繋がっていきます。

プロティアン・キャリア実践の第一歩

プロティアン・キャリア実践の第一歩は、「自分はこういうふうになりたい」と言語化して周囲に伝えることから始まります。

フリーランスであれば「将来こういうことがしたい」と様々なコミュニティやSNSを通じて発信することで、新しい仕事に恵まれることは珍しくありません。

会社に所属しているのであれば、1on1などを通して自分のキャリアプランを伝えていくことが重要です。

自分のやりたいことをきちんと言語化して伝えることで上司の理解に恵まれ、得意なことを活かせる部署に異動になったり、新しい技術を学ぶ機会が得られたりすることがあります。

仮に思い通りに行かなかったとしても、状況に合わせて対応を変化させるのはプロティアン・キャリアに欠かせないスキルです。

「今の仕事から学べることは何だろうか」と考え、自分のキャリアに役立つ点を見出したり、根気強く周囲に働きかけたりするなどできることは数多くあります。

自分の目標に向かって小さな行動を積み重ねていくことが、プロティアン・キャリア実践の第一歩です。

企業がプロティアン・キャリアを導入する3つのメリット

プロティアン・キャリアを企業が取り入れた際のメリットを3つ紹介します。

1.主体的に動く社員が増え生産性が高まる

プロティアン人材を企業内で育成することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

大きなメリットの一つは、「キャリアを会社任せではなく、自分で考えて動ける自律型の人材が増えること」です。

プロティアン人材は、自分のキャリアを築くためのスキルや経験を積むためにモチベーションを高く持って働けます。

プロティアンは「上から命令されたからやる」のではなく、自律的に課題を発見し、自ら解決するために行動します。

主体的に仕事をするので没入しやすく、達成感も得られやすくなっています。

仕事に没入していると達成感が得られ、幸福感が高まっていきます。

厚生労働省の調査でも「労働者が主体的にキャリアを形成できれば、社内でキャリアを積んでいく場合であっても個人の能力をより適切に発揮でき、企業や社会全体の生産性の向上にもつながることが期待される」と報告されています。

参照:厚生労働省「第4章 主体的なキャリア形成に向けた課題」

2.熱意を持って仕事に取り組む人が増える

企業の人事担当者の中には、「プロティアン人材は変化を恐れないから転職や独立思考の人が多くなるのでは」と不安に思っている方もいると思います。

しかしパーソル総合研究所の定量調査によると、キャリア自律度が高い層ほど「仕事のパフォーマンス・ワークエンゲージメント・学習意欲が高く、仕事の充実感や人生満足度も高い」という結果が得られています。

引用:パーソル総合研究所 シンクタンク本部「従業員のキャリア自律に関する定量調査」

個人のキャリア自律が高まると、やりがいを持って働く人が増えます。

社員が主体的に働くことで会社の雰囲気が良くなったり、生産性が高まったりする効果も期待できます。

3.新しいアイデアや人脈がもたらされる

プロティアン・キャリアを実践していると、社会関係資本(人的ネットワーク)を増やすために積極的に社外の人とも繋がるようになります。

兼業・副業・プロボノのスタイルで、他の企業のプロジェクトなどに参画する人もいるでしょう。

織や業界の枠を越えて新しい技術や知識を社員が学ぶことで、今までになかった斬新な視点やアイデアが会社にもたらされるかもしれません。

ときには、会社として繋がりたくても接点を持てなかった人と懇意になって新しいビジネスチャンスが生まれることもあるでしょう。

人的ネットワークの広がりは個人のキャリア開発にとどまらず、人的ネットワークの広がりは個人のキャリア開発にとどまらず、会社にも大きなメリットを与えることがあるのです。のです。

プロティアン・キャリアのデメリット〜うまくいかないケースは?~

経営者や人事労務担当者の中には、「プロティアン・キャリアを実践すると視野が広くなるため社員が転職するのではないか」という懸念を抱く人も少なくありません。

優秀な人材の流出を防ぐためには、やりたい仕事を自社内で与えたり昇進させたりするなど、キャリア形成を社内でサポートすることも必要です。

逆の視点から考えると、年功序列で縦割りの意識が強い組織はプロティアン・キャリアがそぐわない場合があります。

組織の風通しが良くない状態だと個人のキャリア開発がうまくいかず、「この会社にいても成長していくビジョンが見えない」という理由で退職者が増えることも予想されます。

プロティアン・キャリアでは個人の価値観や成長を重視しているため、会社に制度として導入する場合には、キャリア開発に目覚めた社員が活躍できるような環境の整備も求められます。

プロティアン人材の育成方法

若手・中堅・シニア別でのプロティアン人材の育成時のポイントを紹介します。

若手社員をプロティアン人材に育てるには?

プロティアン人材を育成するためには、一人ひとりのキャリアに会社が寄り添う必要があります。

キャリアについて考える機会を1on1などを通して社員に持ってもらい、その意向の言語化を継続的に促し高めていくことが効果的です。

1on1では業務に関することだけを聞くのではなく、「強み・得意なこと・好きなことは何なのか」「1年後・3年後・5年後はどうなりたいか」といった意向を聞き出し、その内容をブラッシュアップしていきます。

例えば将来マーケティングの仕事をしたいと考えている社員がいたら、「Webマーケティングの分析業務を将来やっていくためには、今の仕事で数字を分析し、自分の言葉で示唆を説明できるように頑張ってほしい」と伝えれば、熱意を持って取り組んでくれる可能性が高まります。

中堅世代の停滞期「キャリア・プラトー」を乗り越える

30代後半から50代前半の中堅世代の多くが行き当たるのが「キャリア・プラトー」です。

プラトーとは元々、地学で高原や台地を表す言葉であり、心理学では学習や作業の進歩が停滞する状態を指します。

キャリア・プラトーも同様に、ある程度キャリアを積んだ後、それ以上は昇ることのない平坦な台地が見えることがあります。いわゆるキャリアの踊り場です。

キャリア・プラトーには2種類あります。

一つは昇進のプラトーです。

昇進が見込めず、組織内での頭打ち感から意欲が低下してしまいます。

もう一つは仕事上のプラトーです。

同じ仕事を長年繰り返し続けることでマンネリに陥ってしまい、やりがいを失ってしまう状態を指します。

この二つのプラトーが重なる現象を「ダブル・プラトー」といいます。

ダブル・プラトーに陥ると、仕事の満足感や組織への帰属意識が低くなり、憂鬱感や「転職したい」という意思が強くなります。

会社が与えられるポストには限りがあるため、誰もがこのキャリア・プラトーに陥るリスクがあります。

プロティアン・キャリアの考えを中堅層に浸透させることで、昇進・昇格といった会社から与えられる評価ではなく、自ら設定した人生の目標に社員が目を向けられるようになります。

ミドル世代が自分自身の幸福や生きがいを追求することでキャリア・プラトーを乗り越え、活気や熱意を取り戻すことが期待されています。

キャリア開発はシニア世代の離職の防止にも繋がる

プロティアン・キャリアはシニア世代のキャリア開発にも有効です。

令和2年に行われた厚生労働省の転職者実態調査によると、65歳以上の労働者の自己都合退職のうち、「満足のいく仕事内容ではなかったから」という理由は47.1%にも昇ります。

引用:厚生労働省「令和2年転職者実態調査」

これは定年後の再雇用により仕事の内容が変わり、充足感が大きく下がったことが影響していると思われます。

「人生120年時代」といわれる今、65歳以上のシニアが活躍できる余地は大きいでしょう。

シニアのキャリア開発にも力を入れることで離職防止や組織への貢献に繋げられるでしょう。

まとめ:プロティアン人材を増やすには?

これまで見てきたように、プロティアン・キャリアを実践しているのは変化に強い人材です。

彼らは熱意を持って主体的に働いてくれるので周囲に良い影響を与え、会社の生産性も上がりやすくなります。

一方でプロティアン人材は、自分の成長を感じにくい仕事や型にはまった働き方には適しません。

プロティアン人材を増やしたい場合に会社としてやるべきことは、1on1や面談などを通して社員の意向に耳を傾け、その内容を一緒に固めていくことです。

一人ひとりのキャリアプランを踏まえ、適切な業務のアサインを行い、適切な動機づけをすることで、プロティアン人材が育ちやすい土壌ができることでしょう。

参考図書:有山 徹 (著)・ 田中 研之輔 (監修)「今のまま働き続けていいのか一度でも悩んだことがある人のための新しいキャリアの見つけ方 自律の時代を生きるプロティアン・キャリア戦略 」

.webp)

.webp)