新任マネジャーを潰すな! 組織全体で支える“補助輪型”リーダーシップ

「私にマネジメントなんてできるのだろうか」

そんな不安を抱えながらも、新任マネジャーは日々奮闘している。かつての「一人で頑張るマネジメント」から、「組織で育てる」時代へ。新任マネジャーの成長に必要なのは、上司という「補助輪」と、「当たり前」を超える勇気だ。

本稿では、新任マネジャーを育成する組織づくりのポイントを、経験学習モデルの理論的背景や資生堂の実例を交えながら解説する。マネジメント人材の成長を支える新しい育成の形を見ていこう。

「できるプレイヤー」が陥るマネジャー昇進時の落とし穴

「管理職になんかなりたくない」という会社員が多いなかで、新任マネジャーを引き受けるような人材は、総じて前向きなものである。そうした気概ある新任マネジャーたちを大きく成長させていくには、上司の采配が大いに重要になってくる。ここでは、そうした新任マネジャーの育成のためのアプローチについて考えていこう。

まず、新任マネジャーに理解してもらわなければならないのは、マネジャーとメンバーの違いだ。役職が上がっても、実際に現場でやることは変わらないと新任マネジャーは考えがちだが、自分がプレイヤーとして成果を上げるメンバーと、メンバーを束ねてチームとして成果を創出するマネジャーとでは、業務の取り組み方が異なる。

自分がプレイヤーであれば、時間や手間をかけるなど自分のリソースを投下することで、成果を出すことができる。自分が頑張ればなんとかなる、という世界だ。一方、チームでの成果となると話は違う。関わっているメンバーのリソースもそれぞれ異なりつつも、一人では達成できない目標に向かって進んでいかなければならない。そして何より、仕事を通じてメンバーを育てることもマネジャーの仕事になる。

こうした仕事の変化に柔軟に対応できる人であれば、マネジャーへの移行期をスムーズに通過できると考えてよいだろう。しかし、現場の実態を見ると、多くの新任マネジャーは自身の課題に気づかないまま、つまずいているのが実情である。

「当たり前トラップ」に要注意

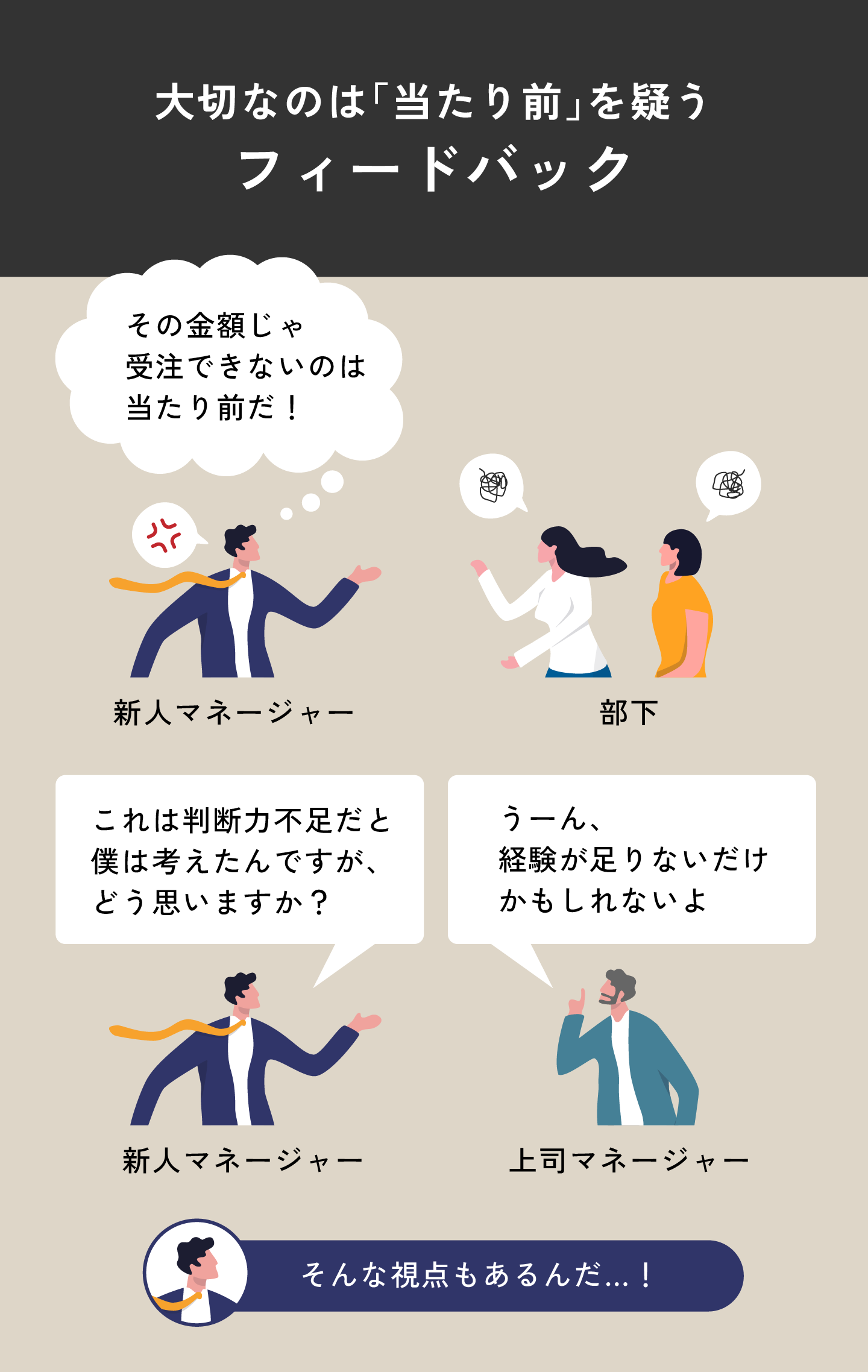

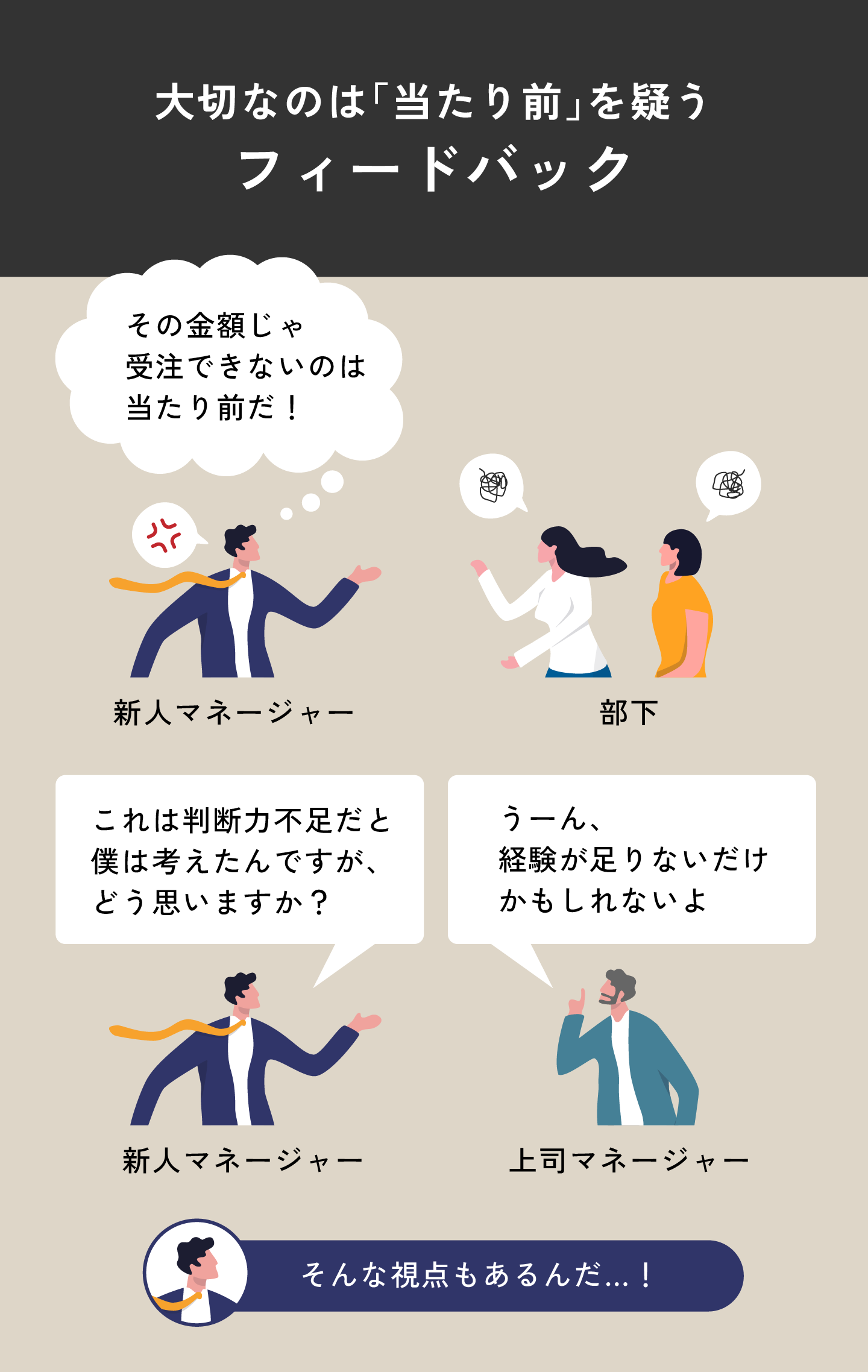

マネジャーになったばかりの部下にありがちな失敗は、「当たり前トラップ」だ。だれしも、自分が当たり前だと思っていることを疑うことは難しい。

たとえば、メンバーに難易度の低い案件を任せていたにもかかわらず、値引き交渉に失敗して失注してしまったときに、新任マネジャーの頭の中はどうなっているだろう。自分だったらできたはずなのにと怒りを覚えているかもしれない。だが、自分にとっての「当たり前」は、部下にとっての「当たり前」ではない。そのことを認識せずにマネジャー業務をしていれば、メンバーとの齟齬が生まれるのは致し方ない。

では、この「当たり前トラップ」にはまらないために、新任マネジャーにどのような指導をすればよいか。まずは、自分にとっての「当たり前」を言語化させてみるとよいだろう。とはいえ、自分の特徴を自分で把握するには、自己分析よりも他者からの客観的な評価を受けたほうがよい。ここが、上司であるベテランマネジャーの出番だ。

先に言っておくが、新任マネジャーを育てるためには、その上司のマインドセットを整えることをまず初めにやらなくてはいけない。かつては、マネジャーになれば上司を頼らずにチームをまとめ上げて一人前、と新任でもマネジメントの仕事を一任されるものだった。しかし、マネジャーの業務が増え、チーム運営とメンバーのサポートを並行して行っていれば、ただでさえやる気がある人たちなので、バーンアウトしてしまうこともある。それを避けつつも成果を出してもらうためには、新任マネジャーの上司が新任マネジャーの育成に関わっていくことが非常に重要である。会社全体が一丸となって人を引き上げていくことが、事業成長につながると心得よう。

上司と部下の対話で「当たり前」を超える

では、新任マネジャーの上司は何をするべきか。先述の通り、新任マネジャーが自身の「当たり前」を客観視できるよう、新任マネジャーの上司は1on1を定期的に設定し、彼らの取った行動や考えを評価してあげることが効果的だ。

新任マネジャーの場合、チームのメンバーをまだそれほど深く理解していないことも多々ある。たとえば上長との1on1で、新任マネジャーが「メンバーのAくんが値引き交渉に失敗したんです。値引き幅が小さすぎたんですが、そんな提案をしてしまったのは判断力が不足しているからだと思うんです」と話したとしよう。

このように新任マネジャーに言語化させることで、その上司は自身の経験と視点から彼らの見解を客観的に評価することが可能になる。「判断力ではなく、経験が不足しているのかもしれないよ」「君の顧客はそうだったかもしれないが、Aくんの顧客も同じなのかな? Aくんの意見を聞いてみるのはどうだろう」など、新任マネジャーの振る舞いに対する具体的なフィードバックをしていこう。

組織の力で「一人で抱え込まない」マネジメントへ

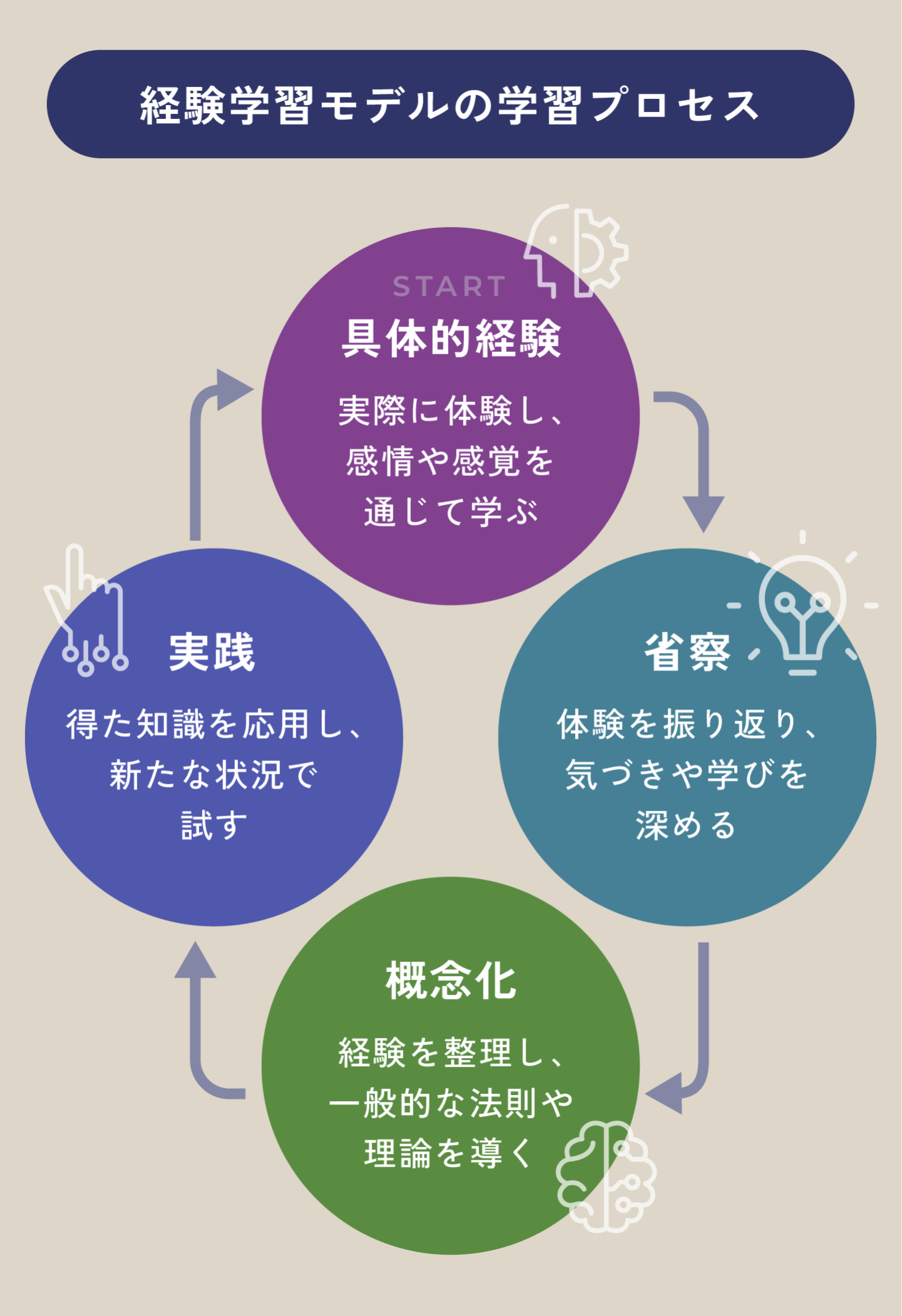

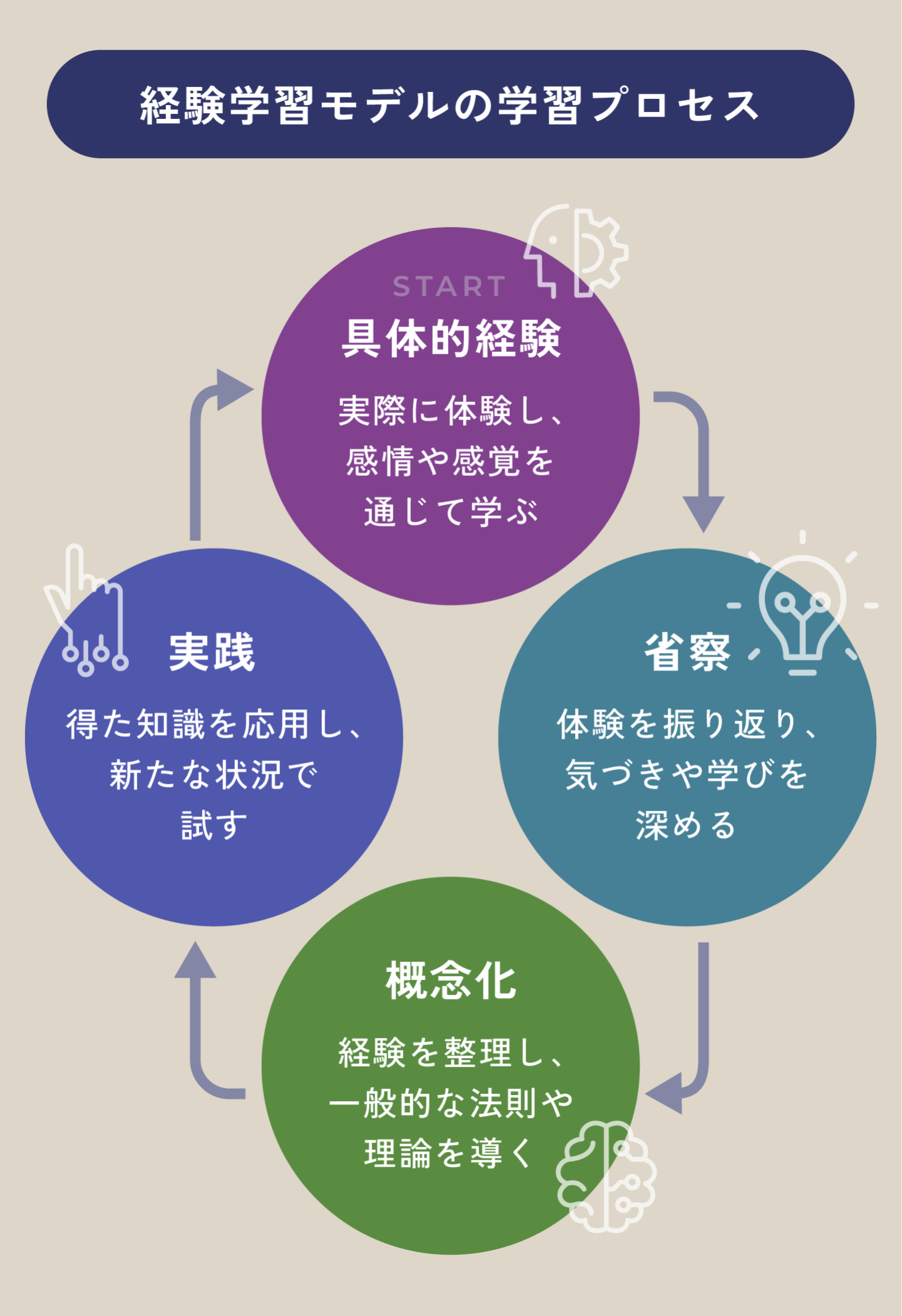

この新任マネジャーとその上司との1on1は、成長のサイクルを回すための学習プロセスであるデイヴィット・コルブの「経験学習モデル」を参考にするとよい。

経験学習モデルでは、具体的経験(Concrete Experience)を起点に、省察(Reflective observation・概念化(Abstract Conceptualization)・実践(Active Experimentation)という4つの学習プロセスを回すことで学びを深めていく。この「省察」のプロセスにおいて、新任マネジャーに一人で考させるのではなく、上司が一緒に考え、アドバイスをすることで彼らのメンバーに対する認識の正確性を高めることができる。そこから、「概念化」「実践」のサイクルにつながれば、新任マネジャーにとってメンバーの育成への学びがより深いものになるだろう。

新任マネジャーの上司が行う1on1は、新任マネジャーが独り立ちするための「補助輪」のようなものだ。この学習プロセスを回すことが、彼らの成長につながっていく。ただ、上司も多忙を極めていることが多いだろう。その場合は、新任マネジャー同士の横のつながりや、上司以外のマネジャーとの斜めのつながりなど、新任マネジャーの相談先を見つけてあげよう。

一例として、資生堂の取り組みを挙げよう。同社では、マネジャー同士が、互いの違いをシェアして学び合う場として、1on1の振り返り会を実施している。この会では、1on1時のコミュニケーションのデータを互いで見せ合い、情報交換やディスカッションの材料としている。これにより、他人の目からの気づきを得られるのと同時に、マネジャーが抱える不安や悩みの解消にもつながっているようだ。

新任マネジャーの中には、「不安になるのは自分の能力が足りないからだ」と思い、うまくいっていないことを周囲に悟られたくないと対話を避ける人もいる。しかし、資生堂のようにマネジャー間の1on1の振り返りを行えば、それが思い込みに過ぎないことに気づくはずだ。上位マネジメント職は、こうした機会を新任マネジャーに持たせるなど、彼らに「知識の引き出し」をたくさん持たせてあげられるようなアプローチを続けてほしい。

「できるプレイヤー」が陥るマネジャー昇進時の落とし穴

「管理職になんかなりたくない」という会社員が多いなかで、新任マネジャーを引き受けるような人材は、総じて前向きなものである。そうした気概ある新任マネジャーたちを大きく成長させていくには、上司の采配が大いに重要になってくる。ここでは、そうした新任マネジャーの育成のためのアプローチについて考えていこう。

まず、新任マネジャーに理解してもらわなければならないのは、マネジャーとメンバーの違いだ。役職が上がっても、実際に現場でやることは変わらないと新任マネジャーは考えがちだが、自分がプレイヤーとして成果を上げるメンバーと、メンバーを束ねてチームとして成果を創出するマネジャーとでは、業務の取り組み方が異なる。

自分がプレイヤーであれば、時間や手間をかけるなど自分のリソースを投下することで、成果を出すことができる。自分が頑張ればなんとかなる、という世界だ。一方、チームでの成果となると話は違う。関わっているメンバーのリソースもそれぞれ異なりつつも、一人では達成できない目標に向かって進んでいかなければならない。そして何より、仕事を通じてメンバーを育てることもマネジャーの仕事になる。

こうした仕事の変化に柔軟に対応できる人であれば、マネジャーへの移行期をスムーズに通過できると考えてよいだろう。しかし、現場の実態を見ると、多くの新任マネジャーは自身の課題に気づかないまま、つまずいているのが実情である。

「当たり前トラップ」に要注意

マネジャーになったばかりの部下にありがちな失敗は、「当たり前トラップ」だ。だれしも、自分が当たり前だと思っていることを疑うことは難しい。

たとえば、メンバーに難易度の低い案件を任せていたにもかかわらず、値引き交渉に失敗して失注してしまったときに、新任マネジャーの頭の中はどうなっているだろう。自分だったらできたはずなのにと怒りを覚えているかもしれない。だが、自分にとっての「当たり前」は、部下にとっての「当たり前」ではない。そのことを認識せずにマネジャー業務をしていれば、メンバーとの齟齬が生まれるのは致し方ない。

では、この「当たり前トラップ」にはまらないために、新任マネジャーにどのような指導をすればよいか。まずは、自分にとっての「当たり前」を言語化させてみるとよいだろう。とはいえ、自分の特徴を自分で把握するには、自己分析よりも他者からの客観的な評価を受けたほうがよい。ここが、上司であるベテランマネジャーの出番だ。

先に言っておくが、新任マネジャーを育てるためには、その上司のマインドセットを整えることをまず初めにやらなくてはいけない。かつては、マネジャーになれば上司を頼らずにチームをまとめ上げて一人前、と新任でもマネジメントの仕事を一任されるものだった。しかし、マネジャーの業務が増え、チーム運営とメンバーのサポートを並行して行っていれば、ただでさえやる気がある人たちなので、バーンアウトしてしまうこともある。それを避けつつも成果を出してもらうためには、新任マネジャーの上司が新任マネジャーの育成に関わっていくことが非常に重要である。会社全体が一丸となって人を引き上げていくことが、事業成長につながると心得よう。

上司と部下の対話で「当たり前」を超える

では、新任マネジャーの上司は何をするべきか。先述の通り、新任マネジャーが自身の「当たり前」を客観視できるよう、新任マネジャーの上司は1on1を定期的に設定し、彼らの取った行動や考えを評価してあげることが効果的だ。

新任マネジャーの場合、チームのメンバーをまだそれほど深く理解していないことも多々ある。たとえば上長との1on1で、新任マネジャーが「メンバーのAくんが値引き交渉に失敗したんです。値引き幅が小さすぎたんですが、そんな提案をしてしまったのは判断力が不足しているからだと思うんです」と話したとしよう。

このように新任マネジャーに言語化させることで、その上司は自身の経験と視点から彼らの見解を客観的に評価することが可能になる。「判断力ではなく、経験が不足しているのかもしれないよ」「君の顧客はそうだったかもしれないが、Aくんの顧客も同じなのかな? Aくんの意見を聞いてみるのはどうだろう」など、新任マネジャーの振る舞いに対する具体的なフィードバックをしていこう。

組織の力で「一人で抱え込まない」マネジメントへ

この新任マネジャーとその上司との1on1は、成長のサイクルを回すための学習プロセスであるデイヴィット・コルブの「経験学習モデル」を参考にするとよい。

経験学習モデルでは、具体的経験(Concrete Experience)を起点に、省察(Reflective observation・概念化(Abstract Conceptualization)・実践(Active Experimentation)という4つの学習プロセスを回すことで学びを深めていく。この「省察」のプロセスにおいて、新任マネジャーに一人で考させるのではなく、上司が一緒に考え、アドバイスをすることで彼らのメンバーに対する認識の正確性を高めることができる。そこから、「概念化」「実践」のサイクルにつながれば、新任マネジャーにとってメンバーの育成への学びがより深いものになるだろう。

新任マネジャーの上司が行う1on1は、新任マネジャーが独り立ちするための「補助輪」のようなものだ。この学習プロセスを回すことが、彼らの成長につながっていく。ただ、上司も多忙を極めていることが多いだろう。その場合は、新任マネジャー同士の横のつながりや、上司以外のマネジャーとの斜めのつながりなど、新任マネジャーの相談先を見つけてあげよう。

一例として、資生堂の取り組みを挙げよう。同社では、マネジャー同士が、互いの違いをシェアして学び合う場として、1on1の振り返り会を実施している。この会では、1on1時のコミュニケーションのデータを互いで見せ合い、情報交換やディスカッションの材料としている。これにより、他人の目からの気づきを得られるのと同時に、マネジャーが抱える不安や悩みの解消にもつながっているようだ。

新任マネジャーの中には、「不安になるのは自分の能力が足りないからだ」と思い、うまくいっていないことを周囲に悟られたくないと対話を避ける人もいる。しかし、資生堂のようにマネジャー間の1on1の振り返りを行えば、それが思い込みに過ぎないことに気づくはずだ。上位マネジメント職は、こうした機会を新任マネジャーに持たせるなど、彼らに「知識の引き出し」をたくさん持たせてあげられるようなアプローチを続けてほしい。

.webp)

.webp)