【実録】1日5000本対応するコールセンターが「1on1」で変わるまで

1日の電話対応数は5000本——。極限まで生産性を追求し、スタッフが持ち場を離れることが難しいコールセンターで、1on1を行う価値はあるのか。株式会社IDOMの幕張コンタクトセンターが、その問いに一つの答えを出した。

「超生産性チーム」の実態

約200人のスタッフが働くIDOMの幕張コンタクトセンター。その中核を担うのが「アポ取得チーム」だ。

中古車買取・販売「ガリバー」のWebサイトからの問い合わせ客と電話で話し、商談を取り付け、全国の店舗へ案内する。スタッフ一人あたりの対応人数は1日40〜50人。平均通話時間は6、7分。稼働時間は1分単位で管理されることから、ユニットリーダーの原卓也氏は「超生産性チーム」と呼ぶ。

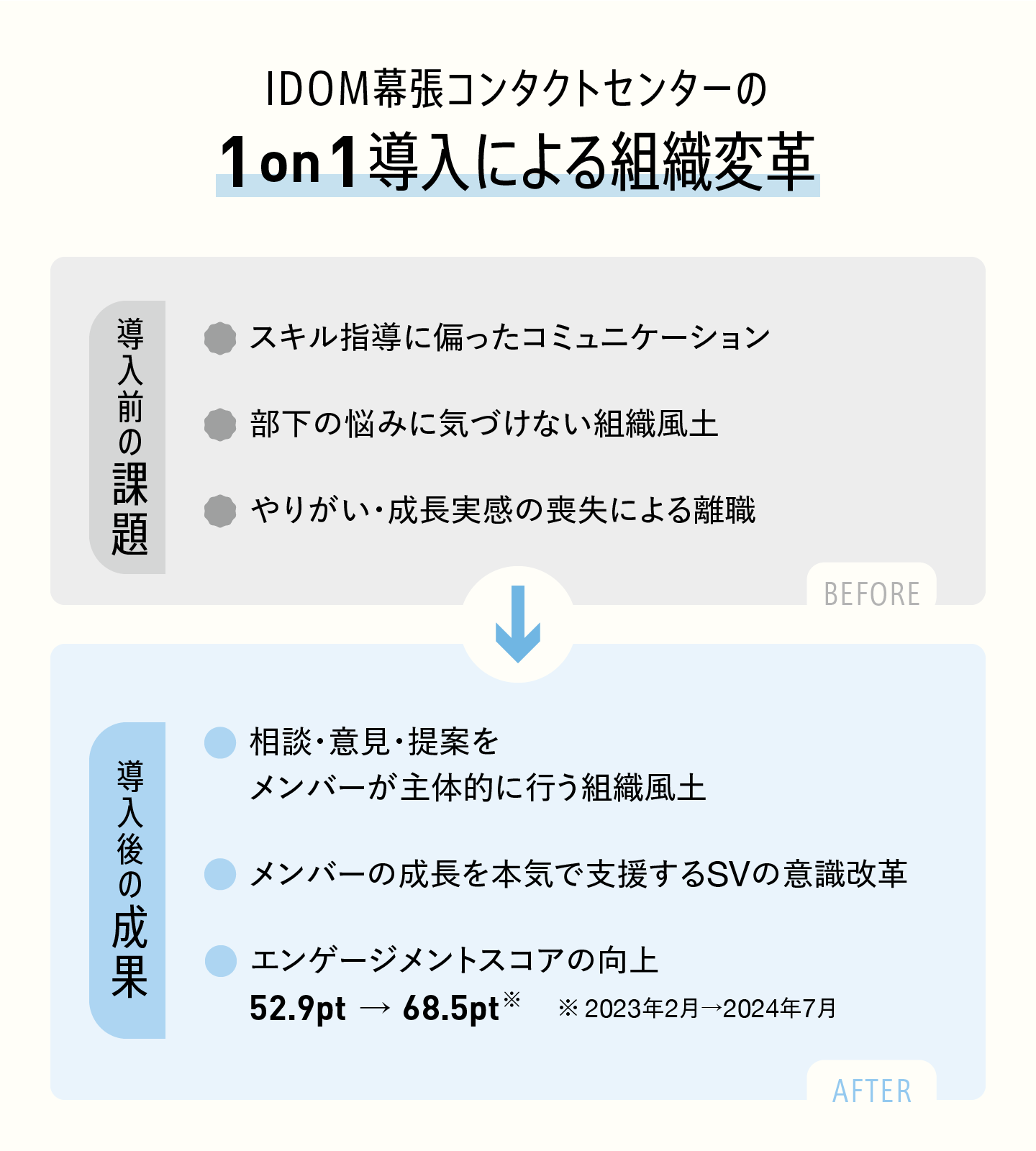

スキル指導に偏ったコミュニケーション

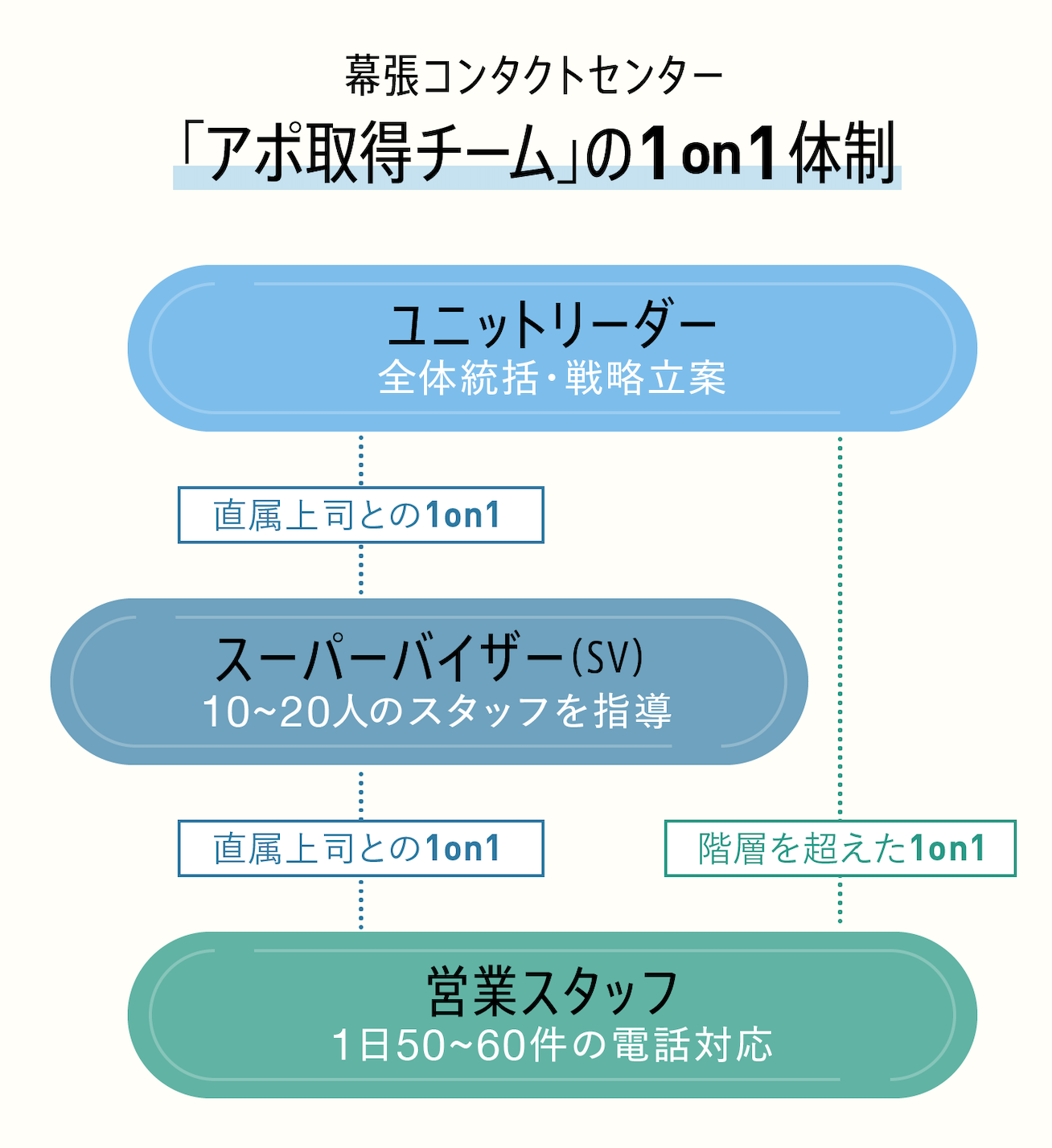

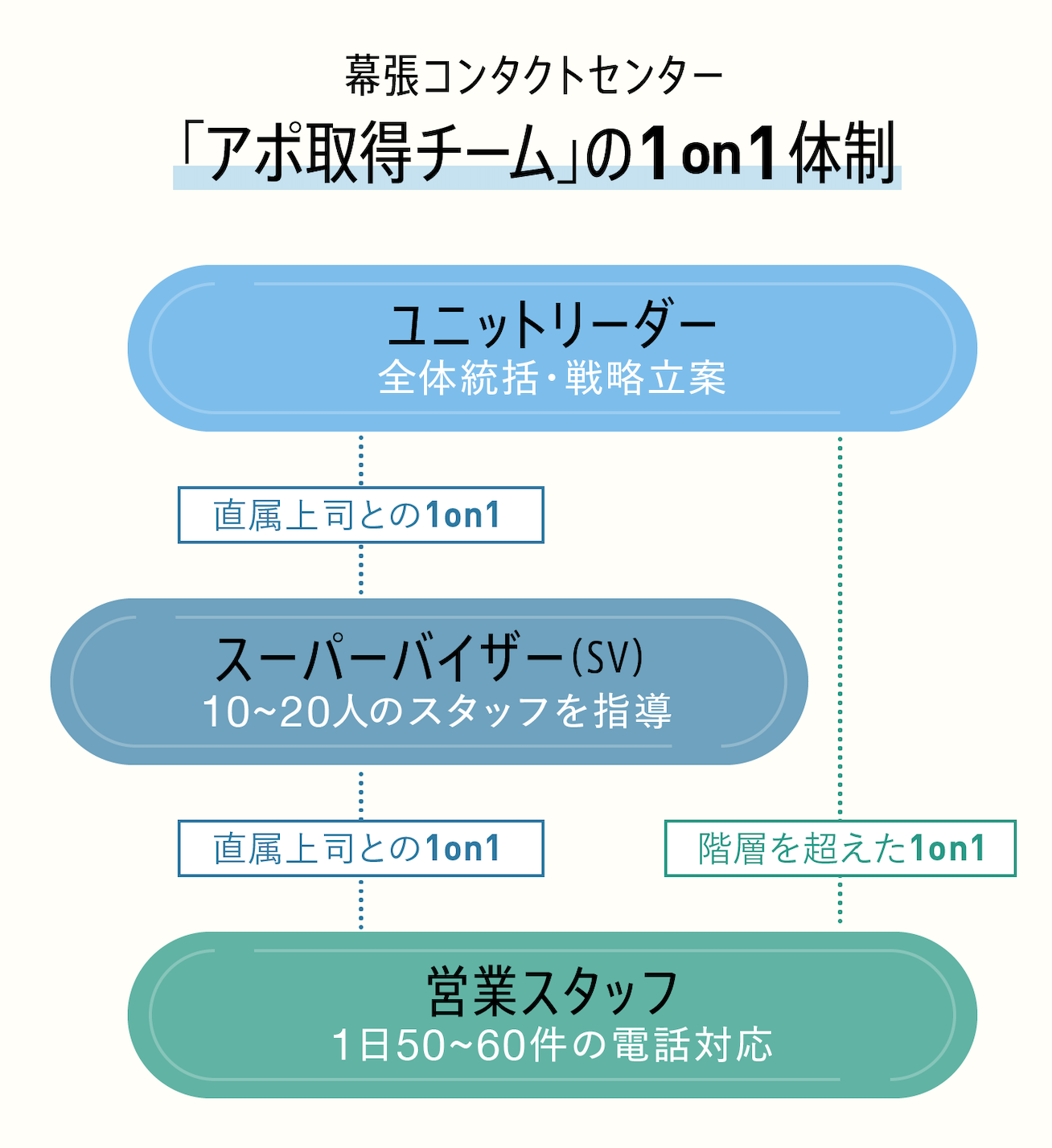

アポ取得チームは約140人のスタッフと、スタッフ10~20人を束ねるスーパーバイザー(SV)、SVを統括する原氏で構成される。

6年前、原氏がSVを務めていた頃、一カ月の間に多くの退職面談が発生した。

背景にあるのはモチベーションの喪失。店舗の営業職は対面で顧客と話し、商談が成立すれば「ありがとう」と言われる。他方、コンタクトセンターは、来店アポイントを取るところまで。

感謝の声を聞く機会に恵まれず、貢献実感やセールスパーソンとしての成長実感を得づらい面がある。

「退職者は皆、“やりたことが見つかった”と口を揃えます。でも、本質的な理由はやりがいの喪失にあったと思います」(原氏)

SVやリーダーは、なぜ退職前にスタッフらの悩みに気づけなかったのか。原因はチーム運営にあった。

SVとユニットリーダーは、超生産性チームで実績を残してきた者ばかり。そのノウハウを伝授するため、SV・スタッフ間のコミュニケーションはスキル指導に偏っていた。

実力主義で成果を上げてきた原氏も例外ではない。目標達成が最優先。部下に仕事の悩みを打ち明けられたとき、「そんなレベルで何を言ってるんだ」と感じてしまっていた。

6年前、ユニットリーダーに昇格したタイミングで、会社の勧めで1on1を始めてみたが、原氏が一方的に語り、部下は黙って聞くだけの時間になってしまっていたという。

データが映し出した対話の現実

転機は2年前。全社的にエンゲージメント向上が打ち出され、原氏は「部下主導のコミュニケーション」の必要性を知った。

実践のため、原氏は2023年8月、1on1支援ツール「Kakeai」を導入。スタッフ、SV、ユニットリーダーという3層構造の中で、それぞれの組み合わせでの1on1をスタートさせた。

Kakeaiの特徴は、メンバーが1on1の時間をどう使いたいかを決められることだ。

例えばメンバーは、「具体的なアドバイスが欲しい」「一緒に考えてほしい」「話を聞いてほしい」といった選択肢から、上司に期待する対応を選ぶ。上司は部下の期待を事前に把握し、1on1に臨む。このすり合わせですれ違いがなくなる。

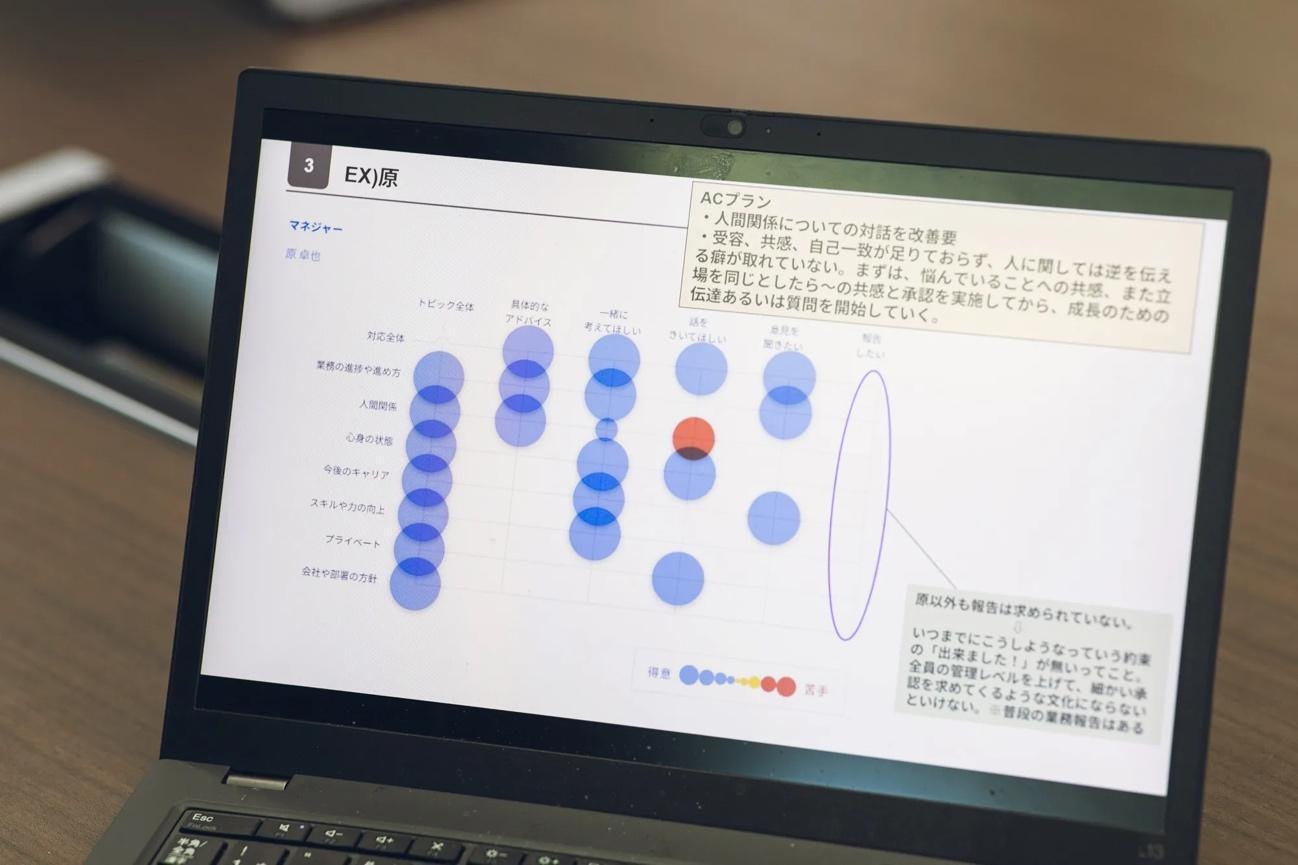

ある日、原氏は自身の1on1記録を見て驚いた。スタッフから「報告したい」という項目が選ばれていなかったのだ。

「1on1で部下の悩みを聞いて、解決策を伝えていました。でも、次回までにこれをやっておこうという約束をしていなかった。宿題がないから報告もない。継続性のない、その場限りの1on1になっていました」

もう一つ、「話を聞いてほしい」という項目も少なかった。心当たりはあった。メンバーが黙って考え始めると、原氏は我慢できず意見を言ってしまう。SVたちも同様だった。

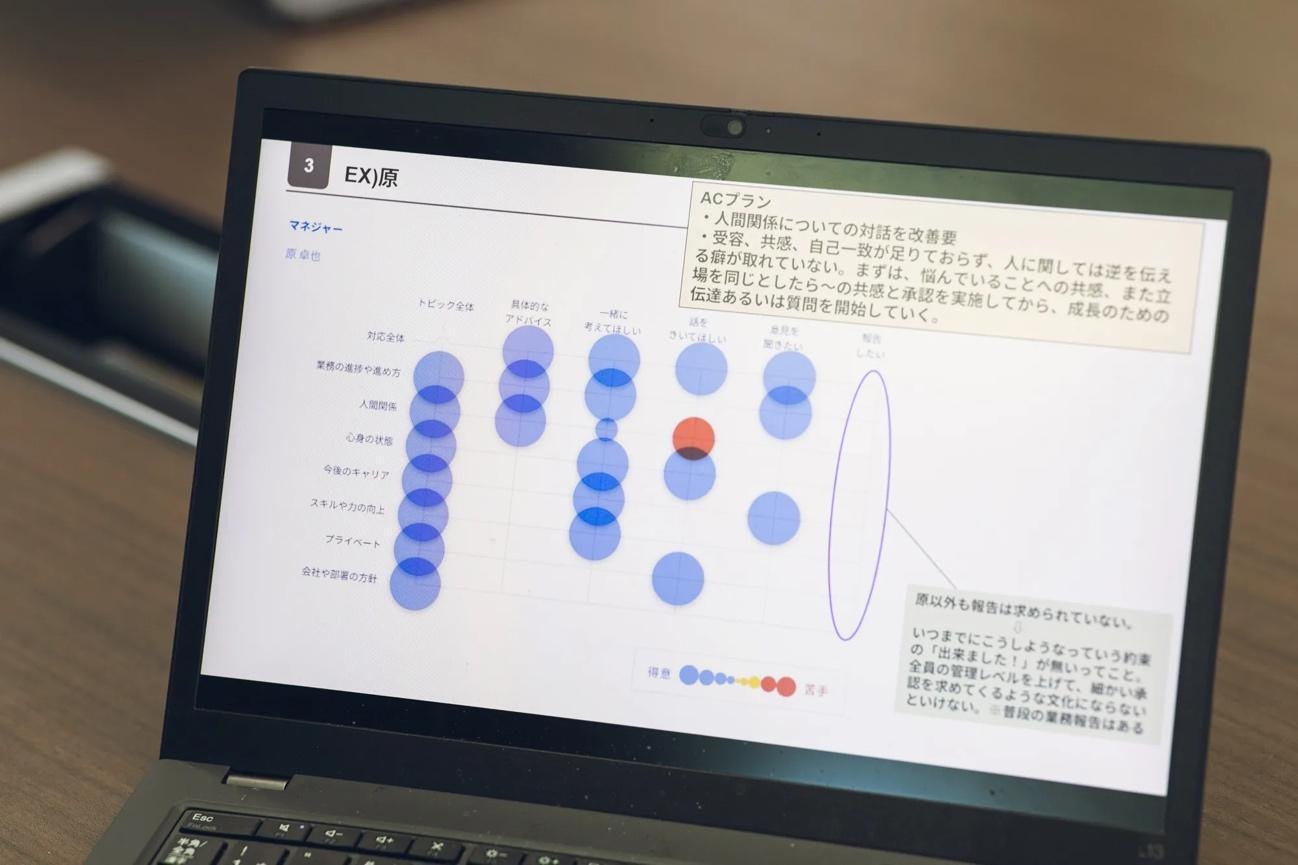

原氏は各SVのデータを分析し、課題と改善策をまとめて定期的に振り返った。

「客観的なデータがあるから、みんな素直に受け止めてくれました」

メンバーが自ら動き始めた

実践とデータ分析、改善を繰り返す中で、組織は変わり始めた。

「一番の変化は、SVがスタッフの成長を本気で支援するようになったこと」と原氏は言う。

繰り返し対話することで、一人ひとりの強み、弱み、目指す将来像が見えてくる。SVらはスタッフのキャリアビジョンに耳を傾け、毎日の架電業務と将来のキャリアをつなげて語るようになった。

叱責が先に立っていた指導も変わった。意見する前に、「なぜそう考えたのか」を聞くようになったのである。

メンバーの姿勢も変わった。日程も、トークテーマも、上司に期待する対応も、すべて自分で選べる。この仕組みが主体性を引き出した。

原氏が定期的な1on1とは別に自由に予約できる1on1の枠を設けたところ、以前は上司に声をかけられるのを待っていたスタッフらが、自ら「相談したい」と予定を入れ始めた。その数、月に10件ほど。驚くことに、3、4割が恋愛相談だった。

「Kakeaiのトークテーマに『プライベート』という選択肢があって、こういう話もしていいんだと気づいたのかもしれませんね」

対話の積み重ねは、職場を活性化させていった。原氏が朝「おはよう」と声をかけると、スタッフからの返事が以前より大きくなった。

業務終了後、自主的に残って翌日の作戦を議論するスタッフも増えた。

「以前は私が戦術を考えていましたが、今はスタッフから次々とアイデアが出てくるので、それを整理する役割に変わりました」

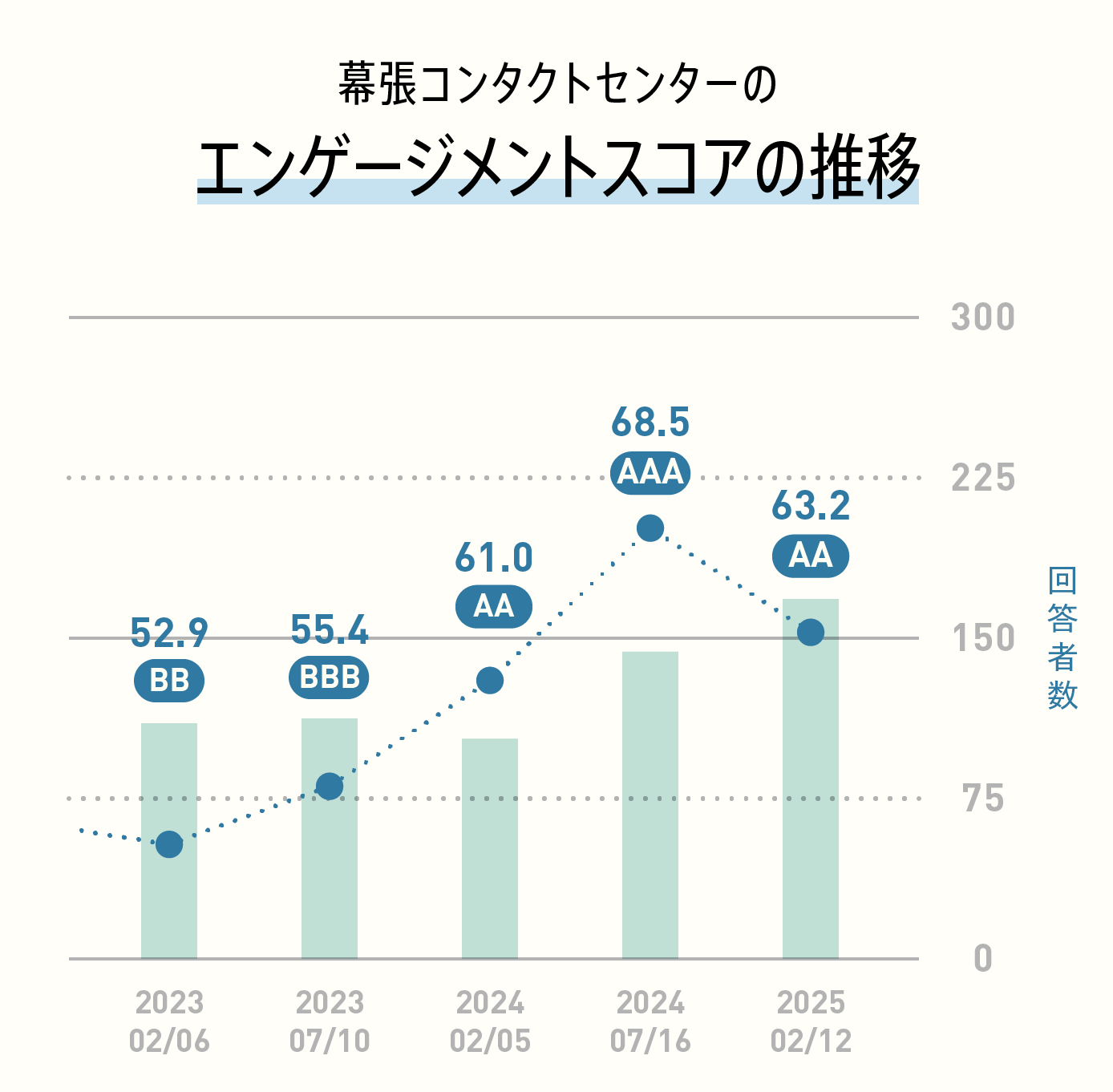

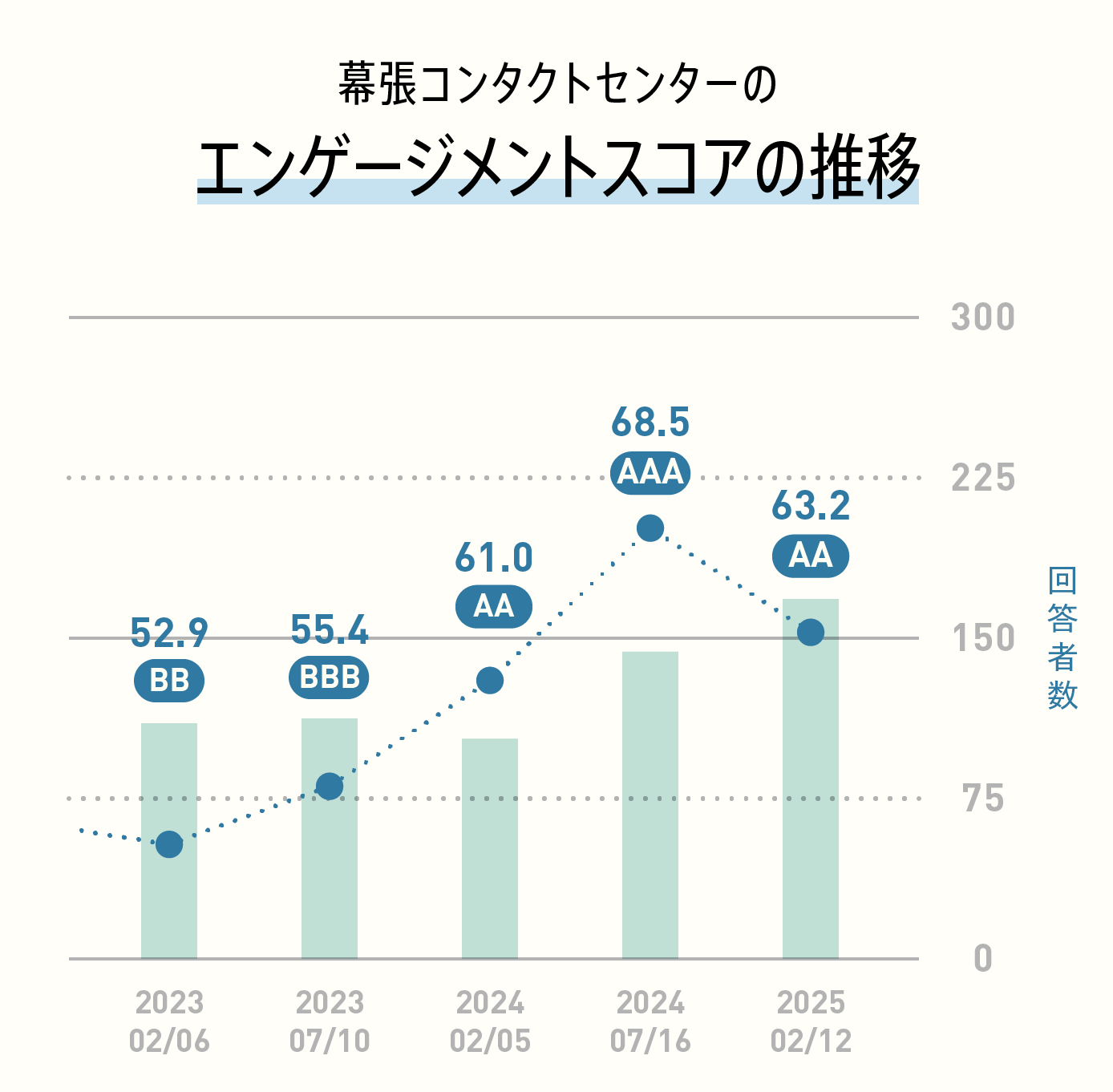

こうした変化は、数値にも表れている。IDOMでは全社でエンゲージメント向上に取り組み、定期的に社員の意識調査を実施している。

コンタクトセンターのエンゲージメントスコアは、2023年2月の52.9ポイントから、2024年7月には68.5ポイントに上昇。

原氏は「SVたちが真剣に1on1に向き合った結果」と評価する。

1on1は「生産性への投資」

1分単位で稼働を管理される環境で、1on1の時間を確保するのは容易ではない。6年前、会社から勧められたときも、原氏は「意味ない」と思った。しかし、その考えは変わった。

「コンタクトセンターの仕事は、メンバーの精神状態が成果に直結します。声のトーンやテンションでアポ獲得率が変わる。悩みを早く解消すれば結果的に生産性は上がる。1on1はそのための時間です」

原氏は月に100時間近く1on1に費やす時期もあるが、「特に苦ではありません」と笑う。組織のパフォーマンス向上のために不可欠な投資と考えているのだ。

データに基づいて対話を磨き、メンバーの主体性を引き出す取り組みは、まだ道半ばだ。原氏の視線は、さらに先を捉えている。

「今は上司・部下間の定期的な1on1が中心です。でも将来は、スタッフが自分の課題や目的に応じて、対話相手を自ら選んでいく組織にしたい。『この悩みなら上司に相談しよう』『この技術を学びたいからあの先輩に聞こう』『あの案件について知りたいから他部署の誰々に話を聞こう』と。上司・部下という縦の関係だけでなく、先輩・後輩や部署を超えた斜めの1on1など、必要な対話を自分から求めていける組織を目指しています」(原氏)

1日5000本の電話対応が行われる超生産性チーム。スキル指導に偏っていた組織が、対話を通じて変わろうとしている。

(撮影:野呂美帆)

「超生産性チーム」の実態

約200人のスタッフが働くIDOMの幕張コンタクトセンター。その中核を担うのが「アポ取得チーム」だ。

中古車買取・販売「ガリバー」のWebサイトからの問い合わせ客と電話で話し、商談を取り付け、全国の店舗へ案内する。スタッフ一人あたりの対応人数は1日40〜50人。平均通話時間は6、7分。稼働時間は1分単位で管理されることから、ユニットリーダーの原卓也氏は「超生産性チーム」と呼ぶ。

スキル指導に偏ったコミュニケーション

アポ取得チームは約140人のスタッフと、スタッフ10~20人を束ねるスーパーバイザー(SV)、SVを統括する原氏で構成される。

6年前、原氏がSVを務めていた頃、一カ月の間に多くの退職面談が発生した。

背景にあるのはモチベーションの喪失。店舗の営業職は対面で顧客と話し、商談が成立すれば「ありがとう」と言われる。他方、コンタクトセンターは、来店アポイントを取るところまで。

感謝の声を聞く機会に恵まれず、貢献実感やセールスパーソンとしての成長実感を得づらい面がある。

「退職者は皆、“やりたことが見つかった”と口を揃えます。でも、本質的な理由はやりがいの喪失にあったと思います」(原氏)

SVやリーダーは、なぜ退職前にスタッフらの悩みに気づけなかったのか。原因はチーム運営にあった。

SVとユニットリーダーは、超生産性チームで実績を残してきた者ばかり。そのノウハウを伝授するため、SV・スタッフ間のコミュニケーションはスキル指導に偏っていた。

実力主義で成果を上げてきた原氏も例外ではない。目標達成が最優先。部下に仕事の悩みを打ち明けられたとき、「そんなレベルで何を言ってるんだ」と感じてしまっていた。

6年前、ユニットリーダーに昇格したタイミングで、会社の勧めで1on1を始めてみたが、原氏が一方的に語り、部下は黙って聞くだけの時間になってしまっていたという。

データが映し出した対話の現実

転機は2年前。全社的にエンゲージメント向上が打ち出され、原氏は「部下主導のコミュニケーション」の必要性を知った。

実践のため、原氏は2023年8月、1on1支援ツール「Kakeai」を導入。スタッフ、SV、ユニットリーダーという3層構造の中で、それぞれの組み合わせでの1on1をスタートさせた。

Kakeaiの特徴は、メンバーが1on1の時間をどう使いたいかを決められることだ。

例えばメンバーは、「具体的なアドバイスが欲しい」「一緒に考えてほしい」「話を聞いてほしい」といった選択肢から、上司に期待する対応を選ぶ。上司は部下の期待を事前に把握し、1on1に臨む。このすり合わせですれ違いがなくなる。

ある日、原氏は自身の1on1記録を見て驚いた。スタッフから「報告したい」という項目が選ばれていなかったのだ。

「1on1で部下の悩みを聞いて、解決策を伝えていました。でも、次回までにこれをやっておこうという約束をしていなかった。宿題がないから報告もない。継続性のない、その場限りの1on1になっていました」

もう一つ、「話を聞いてほしい」という項目も少なかった。心当たりはあった。メンバーが黙って考え始めると、原氏は我慢できず意見を言ってしまう。SVたちも同様だった。

原氏は各SVのデータを分析し、課題と改善策をまとめて定期的に振り返った。

「客観的なデータがあるから、みんな素直に受け止めてくれました」

メンバーが自ら動き始めた

実践とデータ分析、改善を繰り返す中で、組織は変わり始めた。

「一番の変化は、SVがスタッフの成長を本気で支援するようになったこと」と原氏は言う。

繰り返し対話することで、一人ひとりの強み、弱み、目指す将来像が見えてくる。SVらはスタッフのキャリアビジョンに耳を傾け、毎日の架電業務と将来のキャリアをつなげて語るようになった。

叱責が先に立っていた指導も変わった。意見する前に、「なぜそう考えたのか」を聞くようになったのである。

メンバーの姿勢も変わった。日程も、トークテーマも、上司に期待する対応も、すべて自分で選べる。この仕組みが主体性を引き出した。

原氏が定期的な1on1とは別に自由に予約できる1on1の枠を設けたところ、以前は上司に声をかけられるのを待っていたスタッフらが、自ら「相談したい」と予定を入れ始めた。その数、月に10件ほど。驚くことに、3、4割が恋愛相談だった。

「Kakeaiのトークテーマに『プライベート』という選択肢があって、こういう話もしていいんだと気づいたのかもしれませんね」

対話の積み重ねは、職場を活性化させていった。原氏が朝「おはよう」と声をかけると、スタッフからの返事が以前より大きくなった。

業務終了後、自主的に残って翌日の作戦を議論するスタッフも増えた。

「以前は私が戦術を考えていましたが、今はスタッフから次々とアイデアが出てくるので、それを整理する役割に変わりました」

こうした変化は、数値にも表れている。IDOMでは全社でエンゲージメント向上に取り組み、定期的に社員の意識調査を実施している。

コンタクトセンターのエンゲージメントスコアは、2023年2月の52.9ポイントから、2024年7月には68.5ポイントに上昇。

原氏は「SVたちが真剣に1on1に向き合った結果」と評価する。

1on1は「生産性への投資」

1分単位で稼働を管理される環境で、1on1の時間を確保するのは容易ではない。6年前、会社から勧められたときも、原氏は「意味ない」と思った。しかし、その考えは変わった。

「コンタクトセンターの仕事は、メンバーの精神状態が成果に直結します。声のトーンやテンションでアポ獲得率が変わる。悩みを早く解消すれば結果的に生産性は上がる。1on1はそのための時間です」

原氏は月に100時間近く1on1に費やす時期もあるが、「特に苦ではありません」と笑う。組織のパフォーマンス向上のために不可欠な投資と考えているのだ。

データに基づいて対話を磨き、メンバーの主体性を引き出す取り組みは、まだ道半ばだ。原氏の視線は、さらに先を捉えている。

「今は上司・部下間の定期的な1on1が中心です。でも将来は、スタッフが自分の課題や目的に応じて、対話相手を自ら選んでいく組織にしたい。『この悩みなら上司に相談しよう』『この技術を学びたいからあの先輩に聞こう』『あの案件について知りたいから他部署の誰々に話を聞こう』と。上司・部下という縦の関係だけでなく、先輩・後輩や部署を超えた斜めの1on1など、必要な対話を自分から求めていける組織を目指しています」(原氏)

1日5000本の電話対応が行われる超生産性チーム。スキル指導に偏っていた組織が、対話を通じて変わろうとしている。

(撮影:野呂美帆)