1on1を導入する狙いの多くは、「離職率低下」と「エンゲージメント向上」です。

しかし、「どのようにして」離職率の低下とエンゲージメント向上をもたらすかは明確ではありません。別の要因が絡み、間接的にこれらの改善に効いているかもしれません。そこで、株式会社KAKEAI(カケアイ)が、1on1とこれら2項目への相関性や影響度合いを調査しました。

そこで分かったことは、間接的に離職率低下に効いている可能性があること。加えて、エンゲージメントを多面的に捉えることが1on1を有意義にし、離職防止にも資する可能性があることです。

ところが、今やエンゲージメントというと「スコアが高いほど望ましい」のように十把一絡げにされがち。そうではなく、エンゲージメントには複数の項目があります。そして、今一度「エンゲージメントとは何か」を振り返ることが離職防止や組織活性化に有意義であることは間違いありません。

今回、こうした点を踏まえて掘り下げていきます。

目次

1on1、会社満足度、そして離職率

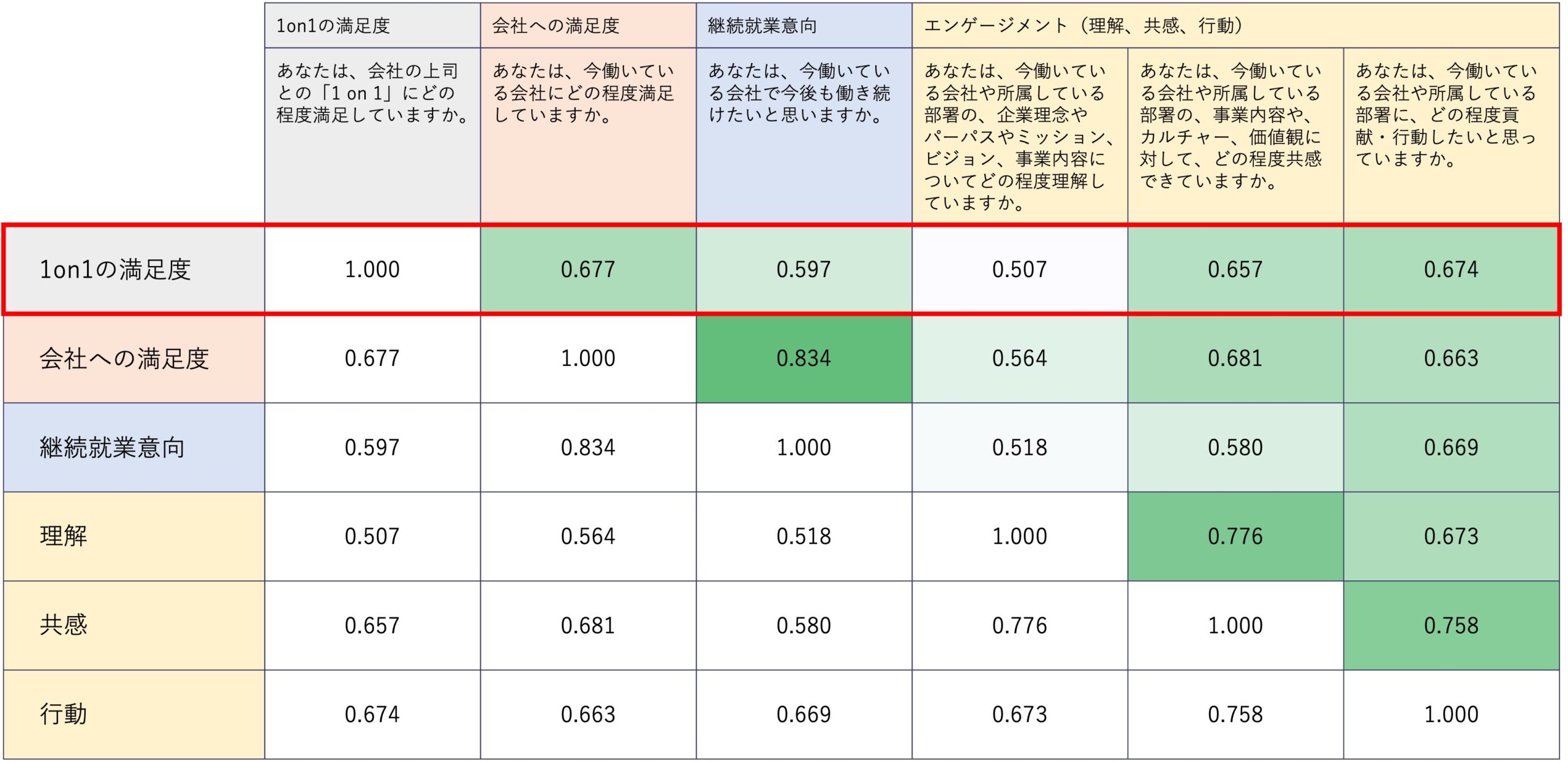

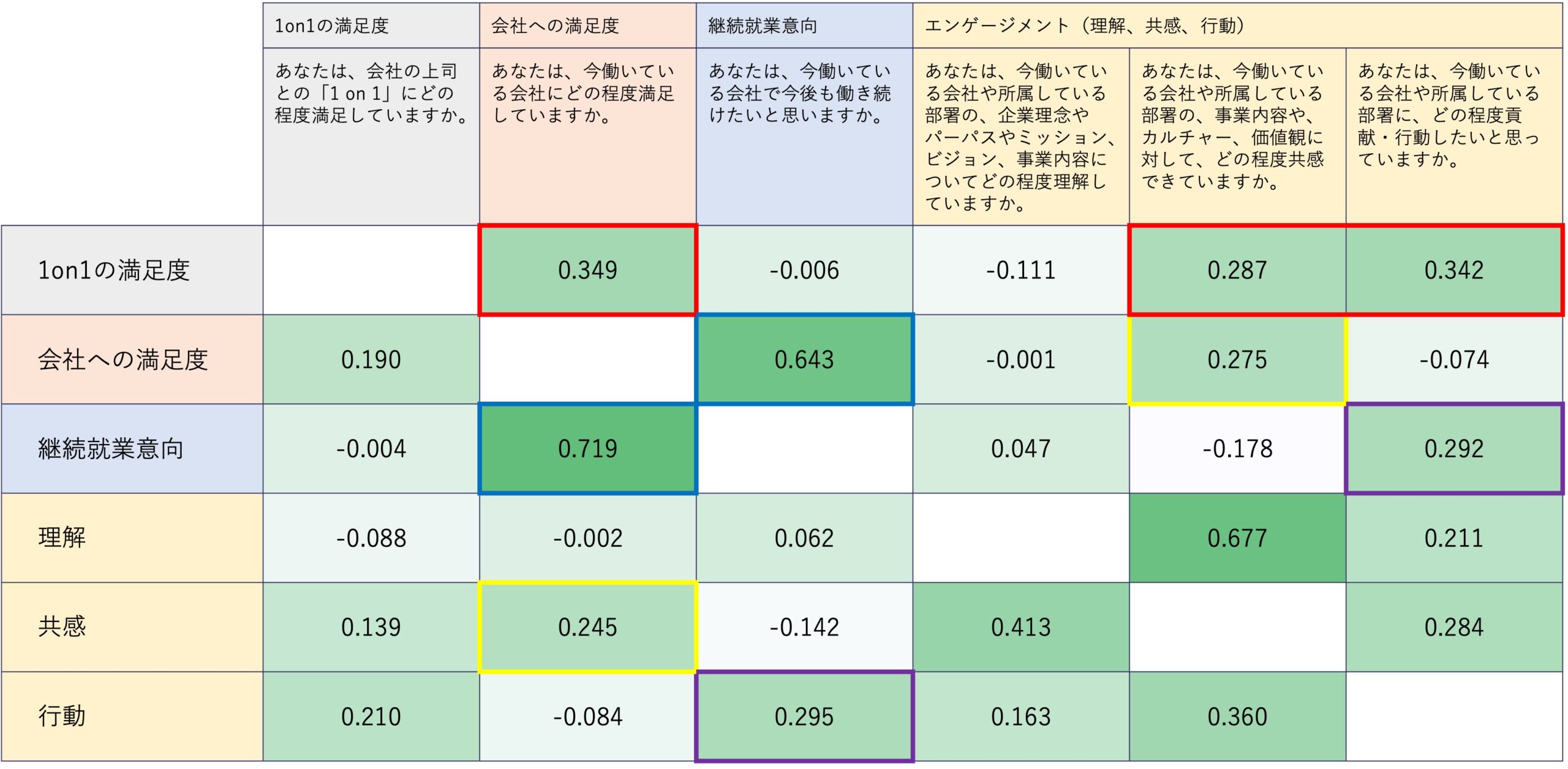

今回の調査は、「1on1の満足度」をはじめ、「従業員満足度」、「継続就業意向(その会社で働き続ける意欲)」、そして「エンゲージメント」を構成する3項目を加えた計6項目に対し、「そう思う」「どちらでもない」「そう思わない」など7段階で回答を求めたものです(詳細は文末に掲載)。

集計したデータを基に、これらの項目同士の相関関係を分析しました。その結果が下の図になります。細かく見なくて結構です。1on1にまつわる赤枠だけでも一瞥(いちべつ)してみてください。

1on1と相関関係が高い項目と、そうではない項目に分かれました。

例えば、離職率に関わる「継続就業意向」(表の左から3列目)よりも、「会社への満足度」(同2列目)との相関係数が0.677とより高いことが判明しました。

*一般に0.4以上0.7未満が「中程度の相関」、0.7以上が「強い相関」があるとされます

加えて、以下のように「会社への満足度」と「継続就業意向」の相関係数が0.834と、かなり高いことも分かりました。

ここから導き出される一つの仮説は、1on1が「会社への満足度」にプラスに寄与する。そして、「会社への満足度」向上が「継続就業意向」向上、言い換えると離職の抑制に寄与するという流れです。

まとめると会社への満足度という「ワンクッション」が入り、1on1が間接的に離職率低下に寄与している可能性があるということになります。

なお、以下の記事の最後に示したように、別の実証試験でも1on1が離職率低下に寄与する結果が出ました。ただし、本試験ではその効果が発現するまでに半年程度のタイムラグがありました。

転職活動には平均3カ月を要するとされています。加えて、「今の会社にいるままでいいのか」などと、もやもやした思いから転職活動に入るまでの期間も踏まえると、離職率の変化には半年前後の期間がかかると想定した方がいいでしょう。

つまり、1on1を取り入れてから2、3カ月後しか経っていない時点で「離職率が下がらない」と嘆くのは早計だということです。

エンゲージメントを「三要素」に分ける

次のテーマは、1on1とエンゲージメントの関係についてです。まず今回の調査ではエンゲージメントを三つの項目に分けています。

📌①理解:今働いている会社や所属している部署の企業理念やパーパスやミッション、ビジョン、事業内容についてどの程度理解していますか。

📌②共感:今働いている会社や所属している部署の事業内容や、カルチャー、価値観に対して、どの程度共感できていますか。

📌③行動:今働いている会社や所属している部署にどの程度貢献・行動したいと思っていますか。

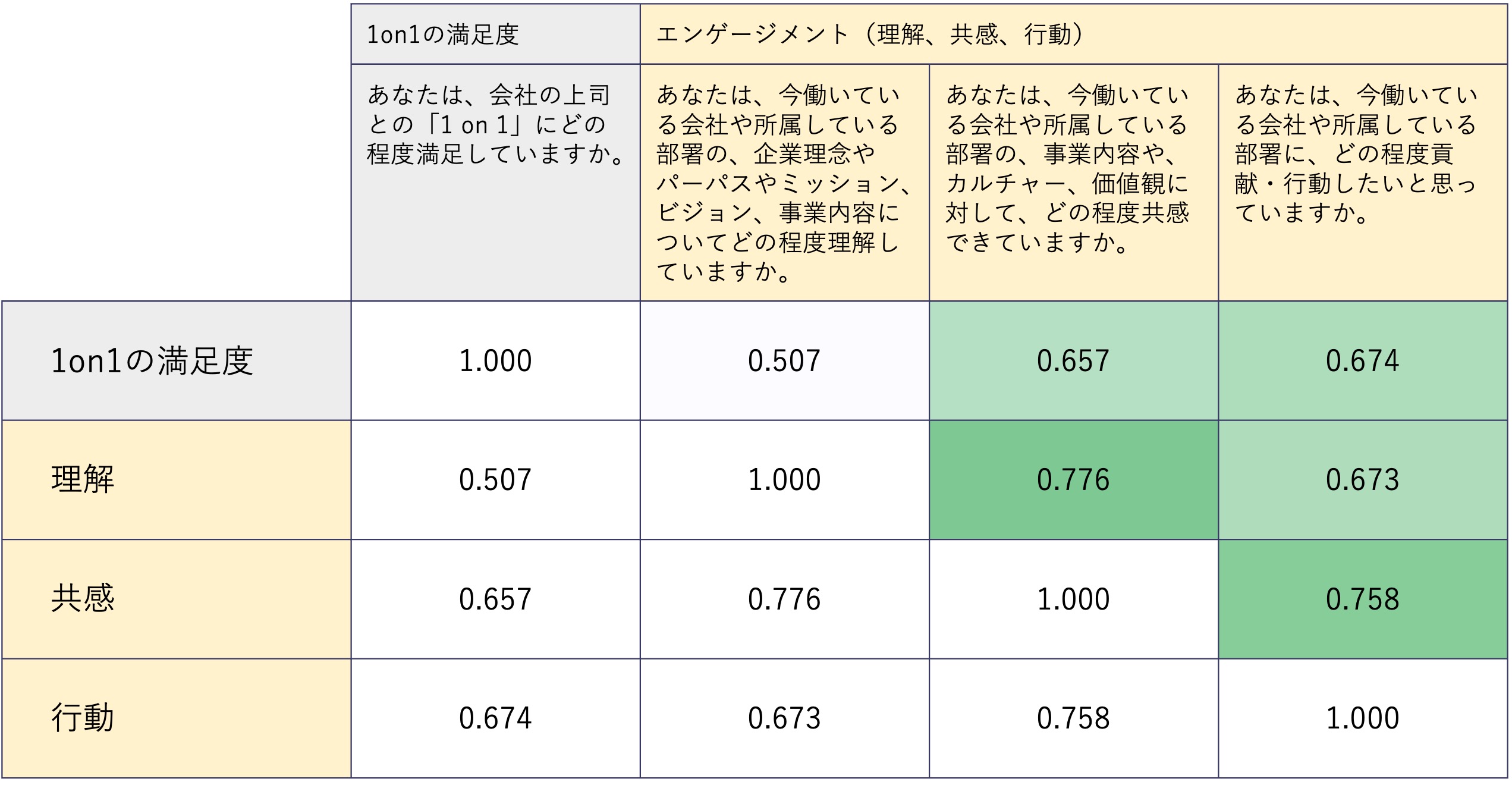

そして、これら三つの項目と1on1の相関関係は以下の図の通りです。

1on1と「①理解」の相関関係は相対的に低い(0.507)一方、「②共感」と「③行動」との相関関係は比較的高い(それぞれ0.657、0.674)という結果となりました。

1on1でやり取りすることの多くは、上司と部下による日々の業務内容の相談・アドバイスでしょう。そう考えると、「①理解」のように、経営トップが発信する企業理念パーパスや長期戦略などの「経営マター」が関わる領域との関係性は低いという結果は自然です。

逆に、②所属部署における事業やカルチャーへの「共感」、③所属部署への貢献意欲などを示す「行動」については、1on1との相関関係が見られました。

一般に良い対話(1on1)が実現できていれば、上司と部下の関係性が良く、②所属している部署のカルチャーへの共感度は高い傾向にあるでしょう。

さらには仕事の進捗管理の話だけにとどまらず、対話を通じてお互いの仕事に対する動機や問題意識などに踏み込み、組織の方針と自分のやりたいことを一致させるような次元に達していれば、おのずと③貢献意欲や行動は高まるでしょう。

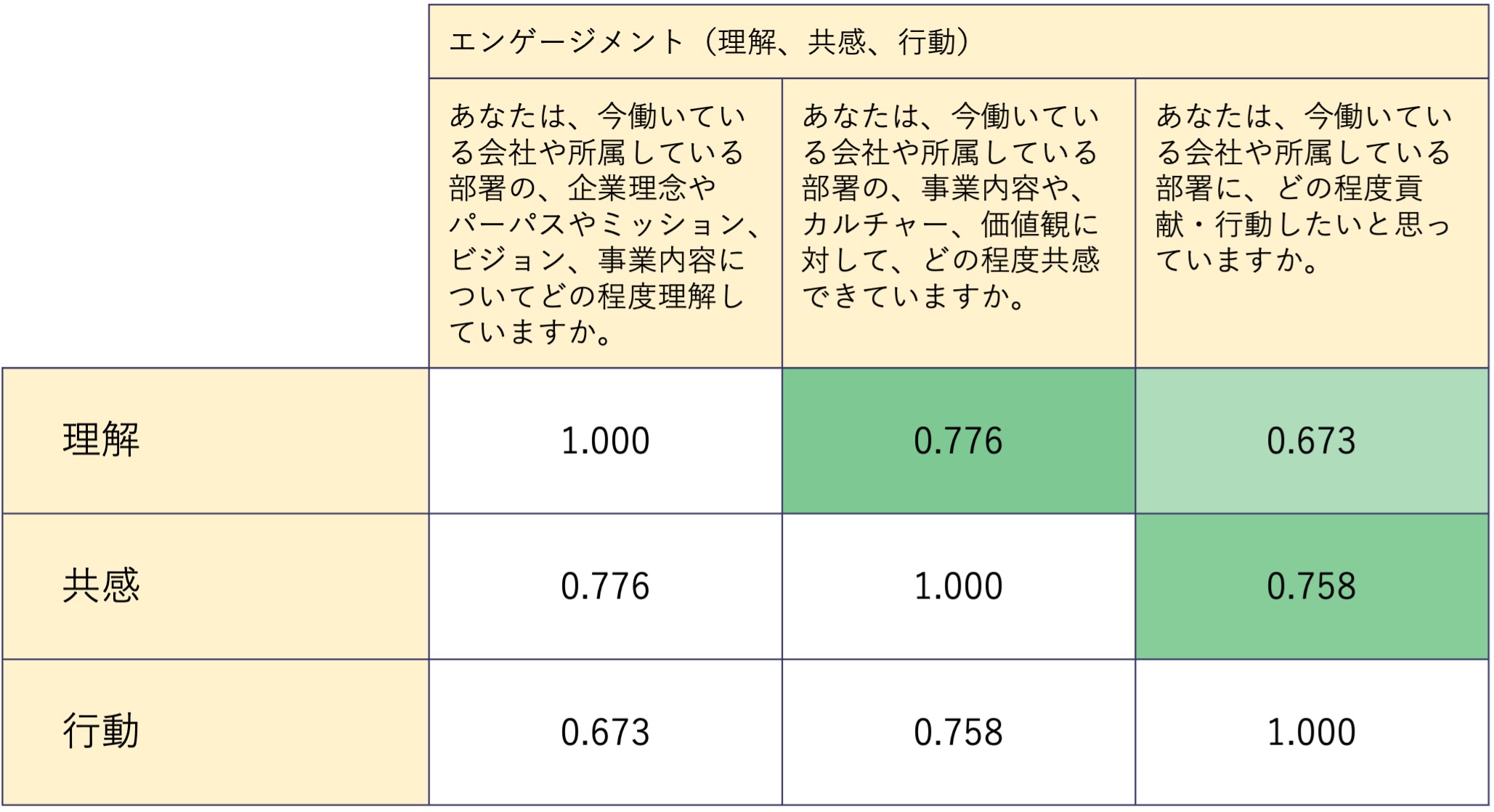

次に、エンゲージメント項目同士の相関関係を見ていきます。

「①理解」と「②共感」において、また「②共感」と「③行動」において、特に相関関係が高いことが分かります(濃い緑色の箇所)。

①理解(企業理念やパーパスなどの理解)が浸透すれば、②共感(会社・部署における事業内容への共感度)の上昇を促す可能性がある(逆も然り)。また、②共感が上昇すれば、③行動(会社・部署への貢献意識)が高まる可能性があるということです(同)。

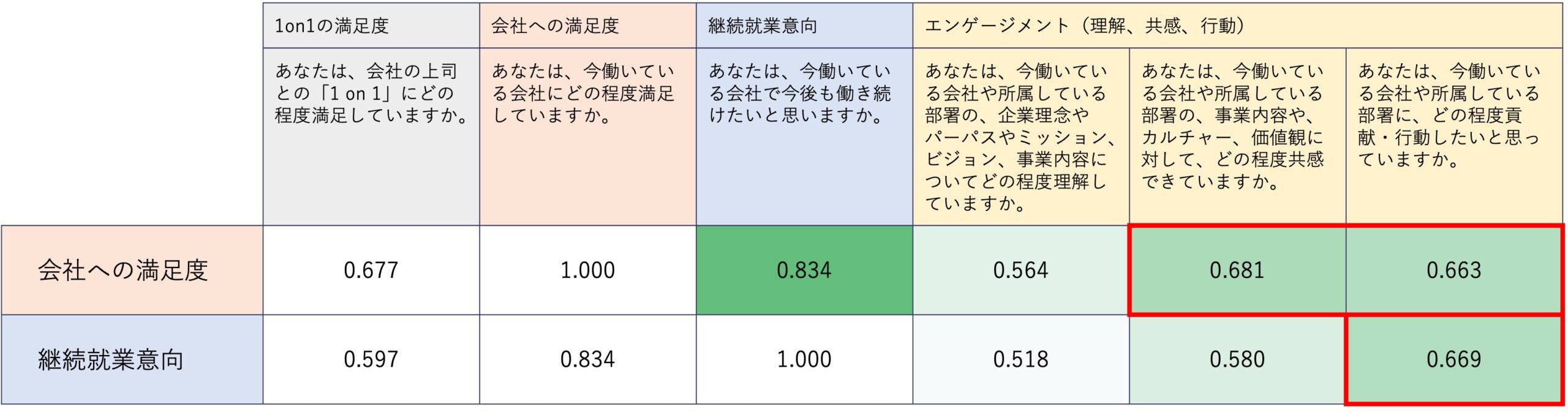

最後に、エンゲージメント3項目と先に紹介した「会社への満足度」と「継続就業意向」の相関関係についてです。

「会社への満足度」は、②共感と③行動との相関関係が比較的強く、「継続就業意向」は③行動と比較的強い相関関係が見られることが分かります。

後者の継続就業意向と③行動の関係について、③行動(会社・部署への貢献意識)が高まれば、「その会社で働き続けたい」という気持ちを強くするのは、極めて自然な流れです。

なお、間接的な効果であるものの、①(企業理念などの)理解が浸透すれば、②共感と③行動が高まるので、巡り巡って離職の抑制にプラスに寄与している可能性もあります。

良い1on1は連鎖反応を起こす

本調査の締めくくりとして、1on1がそれぞれの項目にどの程度影響しているか(回帰分析)を見ていきます。

この表が示すように、「1on1の満足度」が高まると

📌継続就業意向ではなく、会社への満足度を押し上げる

📌エンゲージメント3項目のうち②共感と③行動、特に③行動を押し上げる

ということが確認(いずれも表の赤枠)されました。

ちなみに表の青枠のように「会社の満足度」と「継続就業意向(離職の抑制)」は相互にプラスに作用しています。

そして、黄色の枠が示すように「②共感」と「会社への満足度」が、また紫色の枠が示すように「③行動」と「継続就業意向(離職の抑制)」が相互に影響し合っているようです。

まとめると、以下の図のような構図が示唆されます。

1on1が会社の満足度およびエンゲージメント2項目を高め、巡り巡って継続就業意向(離職を抑える)に寄与しているという、「カスケード反応(複数の反応が次々に連鎖すること)」が起きていることがうかがえます。

エンゲージメントの核心は貢献意欲

そもそも、エンゲージメントとは何でしょうか。

英単語としては「約束」「契約」という意味合いを持ちます。組織や人事の文脈では、その人が感じる所属する組織との「つながり」や「貢献意欲」を指します。

この「つながり」は、3項目に分けたエンゲージメント中での①理解や②共感と近い概念であり、貢献意欲はまさに③行動そのものです。

③行動が継続就業意向にプラスに作用することは今回の調査で示された通り。その会社に「貢献したい」という主体的な気持ちや行動意欲を強く持っている人は、その会社を辞めずに働き続ける意向を持っているということです。

至極当然のこととはいえ、エンゲージメントが近年広がっている人的資本データの開示で最重要視されている指標だけに、スコアを向上させることだけに注目されている節があります。その副作用として、「つながり」や「貢献意欲」などエンゲージメントの基本概念が置き去りにされています。

結果、エンゲージメントの総合スコアが高まれば自動的に離職者が減って、組織も活性化されるといった安易な考えに陥りがちです。

今一度エンゲージメントの原点に立ち返ってみると、現状ではエンゲージメントが内包している多様な意味・解釈のうち、「つながり」といった概念が一番浸透しているでしょう。今後、より注目されてしかるべきは、社員の「主体的な貢献意欲」という概念でしょう。

この項目はエンゲージメント調査の質問項目全体のうち、「組織から期待されている以上に貢献したいと思う」といった質問が該当します。

別の観点からは、1on1が機能しているかどうかを図る際、エンゲージメント調査の各種項目のうち、③行動にまつわる項目のスコアの推移を特に注意してみるとよいとも言えます。

「良い1on1」とは何か

最後に、満足度の高い1on1とは何でしょうか。その解釈は様々あるものの、株式会社KAKEAI(カケアイ)が過去に行った調査があります。

この記事をかいつまんで説明すると、1on1の満足度を高めるには、以下の3点の行動・姿勢が多くのケースにおいて有効です。

📌話す「テーマ」(業務内容、プライベート、将来のキャリアなど)と、上司に求める「対応」(話を聞いてほしいのか、アドバイスを求めているのか)を部下が決められる

📌上司にはテーマや対応ごとに得意や苦手がある。苦手なことは次回の宿題にし、同僚・上司にアドバイスを求めるなど一人で抱え込まない

📌定期的に行う1on1はPDCAサイクルを回しやすい。最初から理想的な1on1は実現できなくても、1on1を繰り返すことで改善していくという柔軟な姿勢で臨む

といったことです。1on1は「繰り返し」が大切なのです。

以下は今回の調査の概要です。

2024年12月4~9日の期間に、インターネット調査で20~60代の会社員(回収サンプル数1153、本調査での利用サンプル数500)を対象に実施。質問項目と回答(7段階)は以下の通りです。