【4つの秘伝】1on1で結果を出す組織が「やっていること」

巷には「1on1入門」のコンテンツが数多く存在します。それらは、対話力、コーチングスキル、傾聴力といった「コミュニケーション」にまつわる「能力・スキル」の解説しているものがほとんど。

その一方で、あまり語られることがないのが「仕組み化」という切り口。特に1on1に対して苦手意識を持つ人であれば、「スキル」よりも「仕組み」に注目する方が成果を出せることがあります。

そこで今回、4つのコツとステップで1on1を軌道に乗せる仕組みを紹介します。

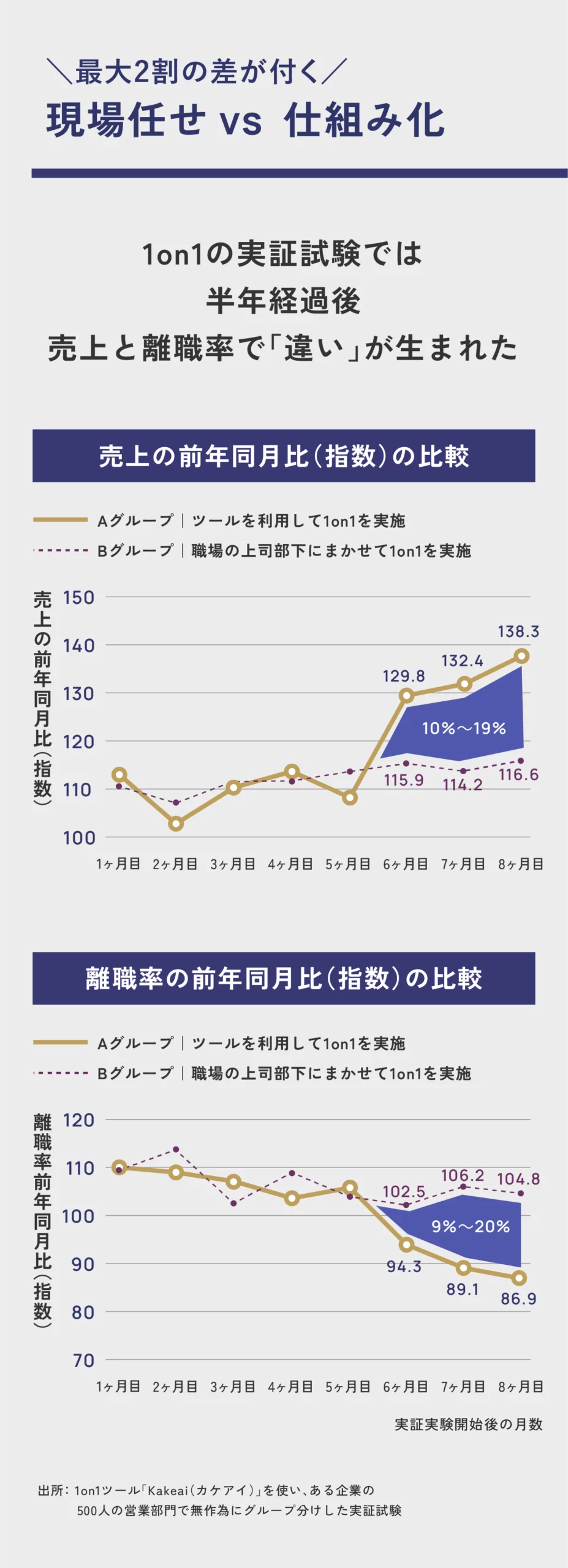

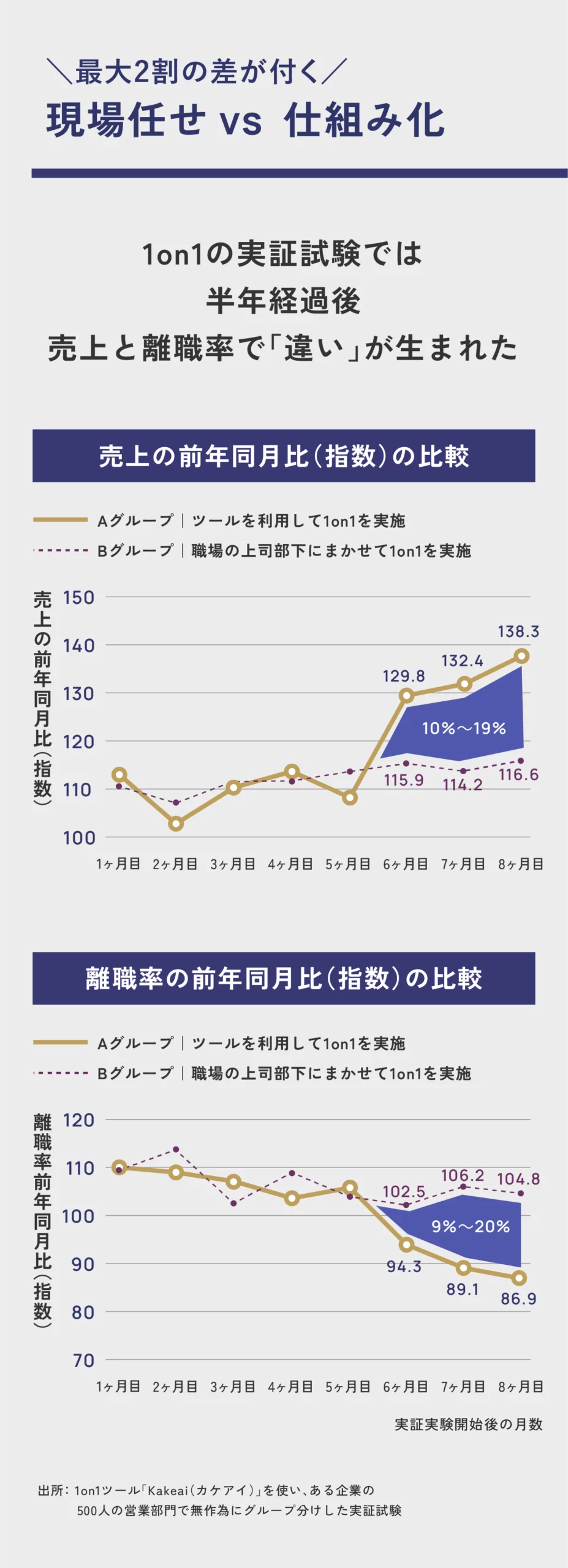

これはある企業500人を対象にした1on1の実証試験を基にしています。半年後に、売り上げや離職率にして最大2割ほどの改善がみられました(記事の最後に紹介)。つまり、結果を出す1on1でやっていることとなります。

本記事では、以下の2点を基本的なスタンスにしています。

📌最初はうまくいかなくて当然

📌1on1はPDCAを回して改善できるもの

なお、本記事はマネジャー向けに書かれているものの、メンバーが取り入れる内容も多分に含まれています。せっかく1on1をやるのであれば、有意義な時間にするためにもぜひ参考にしてください。

最初はうまくいかなくて当然

1on1をするうえで、最初に頭に入れるべきことがあります。それは「上司」と「部下」の関係についてです。

ほとんどの場合、人事異動などの会社による辞令で「たまたま(偶然)」生じた関係でしょう。相性や、「あの人と一緒に働きたい」といった希望はほぼ斟酌(しんしゃく)されずに決まります。

そして、個人と個人の関係性を構築する前に、いきなり上司・部下という「役割対役割」の関係になります。しかも、上司の方針次第では、仕事のやり方を変えることを余儀なくされ、さらには人事評価を含めてキャリアに大きな影響を及ぼします。

したがって、上司と部下の間で緊張感や警戒感があっても不思議ではないし、最初から何でも話せるような状況ではないでしょう。

そう考えると、上司・部下の1on1がぎこちなくなるのは「当然」です。

そこで、「ぎこちない1on1」を出発点に、いかにして上司・部下の信頼関係を構築し、かつ部下のパフォーマンスを引き出し、結果として1on1を実り多いものにしていくという発想へ転換します。

これは、1on1をうまくこなす「能力・スキル」を身に付けるだけでなく、1on1を軌道に乗せるための「仕組み」を導入するという発想を持つことにもつながります。

以下に4つに分けたプロセスとポイントを紹介します。

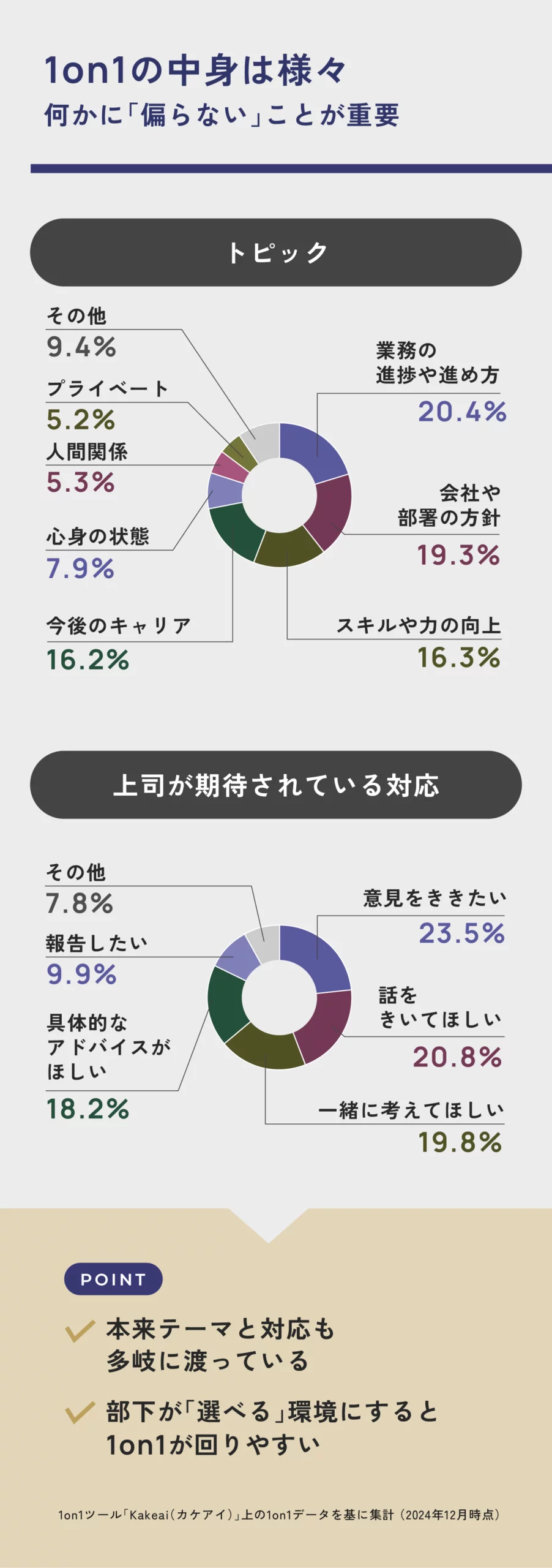

ボタンの掛け違いを防ぐ

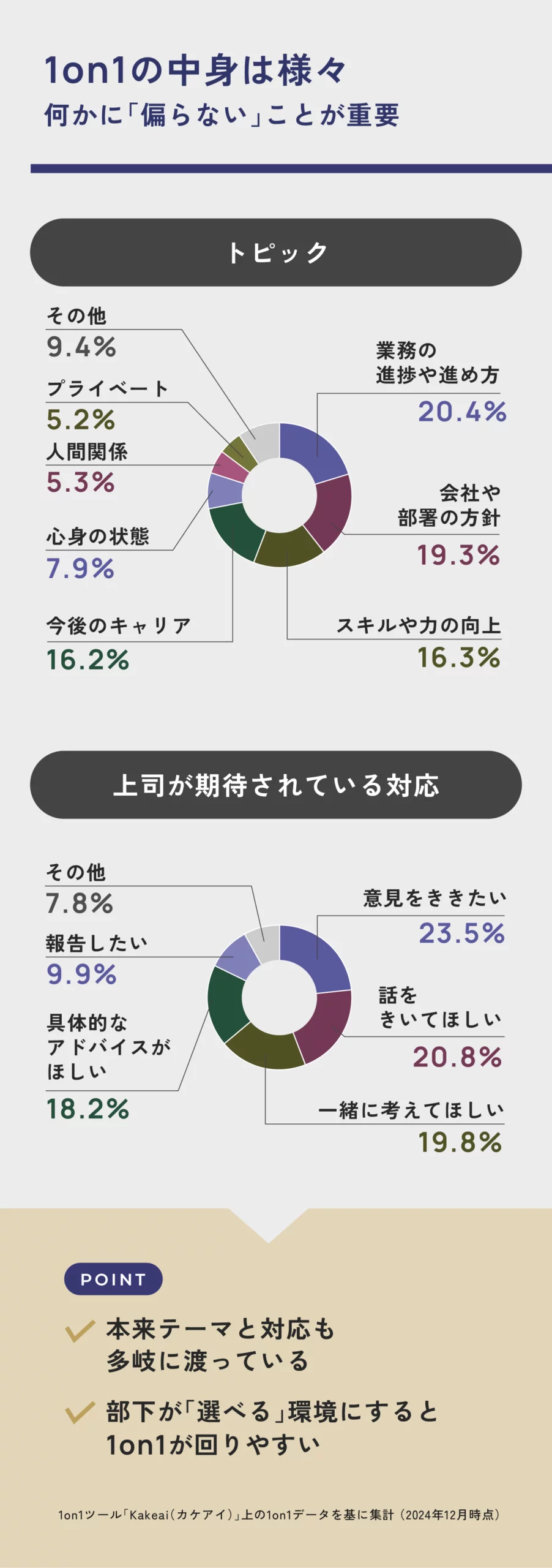

1on1とはずばり「部下のための時間」。

したがって、1on1で話すテーマは「部下が決める」仕組み(ルール)にします。

併せて、部下が上司に「期待する対応」も伝えられるようにします。対応とは、「具体的なアドバイスが欲しい」「一緒に考えてほしい」「話を聞いてほしい」「意見を聞きたい」「報告したい」といったことです。

この仕組みを取り入れると、以下の3つのメリットが生まれます。

📌部下が今まで話す機会がなかったテーマを選べる

📌上司が事前に調べたり考えを整理したりできる

📌上司と部下でコミュニケーションのすれ違いを解消できる

特に、部下はアドバイスが欲しいのに上司は話を聞くだけ、または部下は望んでもいないアドバイスを上司から一方的に伝えられるといったようなコミュニケーションのすれ違い(ミスマッチ)を避けられることの恩恵は計り知れません。

こうした仕組みを取り入れた実証試験では、以下のような声がありました。

~ メンバー(部下)側の声 ~

🥺これまでの1on1は〝出たとこ勝負〟だった

🥺「何でも話していいよ」と⾔われたところで、話を切り出すのは難しい

😌業務の話だけでなく、以前から話したかった「今後のキャリア」や、伝えておきたい「プライベート」の話を遠慮なくできた

😌選択肢があることで「こういうことも話していいんだ」と思えて、安⼼して話せた

😌アドバイスが欲しいのに話を聞かれるばかりといったことがなくなって、1on1の価値が⾼まった

😌「上司がどう考えているのか」についても聞くことができたことで、普段のコミュニケーションが円滑になった

🙂まだ考えが⽣煮えの時は、遠慮なく「⼀緒に考えて欲しい」を選択肢して相手の胸を借りてみた

🙂とにかく1on1が⾃分の時間になった

~ マネジャー(上司)側の声 ~

🤔⾃分が話をし過ぎないことを強く意識していたものの、しっくりこなかった。相⼿が期待している対応に合わせたら、どんどん深い話になった

🤨1on1開始の直前にほんの数秒だけ(部下が選んだテーマと対応を)確認するだけでも、⼼の準備ができる

😌1on1は上司側にも⼼理的なストレスがかかるもの。それが解消されて1on1が楽しく、かつ噛み合うようになった

🤔「会社や部署の⽅針×意⾒を聞きたい」というテーマ×対応で1on1を予定する際、あらかじめ(当人の上司に当たる)部⻑にアドバイスをもらってから、当該メンバーとの1on1に臨んだ

🤔 部下から私に期待されていることが、これほどまでに(想定と)異なることに驚いた。いかに⾃分が表⾯的な情報や⾃分の解釈でそれぞれの部下を捉えていたかに気づいた

~ 以上 ~

興味深い声として、冒頭に「何でも話していいよ」と言われると、逆に「話しづらい」との意見がありました。

ここでは、コロンビア大学ビジネススクールのシーナ・アイエンガー教授のベストセラー「選択の科学」が参考になります。教授によれば、「何でも話していい」のように無数の選択肢が存在する状況では相手は判断が難しくなります。

むしろ選択肢の数を減らす方が、相手にとって選択という判断の負担が減り、望ましい選択ができます。そこで、1on1のテーマを最大でも7種類ほどに絞って用意しておき、それに当てはまらない場合は「それ以外のテーマ」を選べるようにするとよいでしょう。

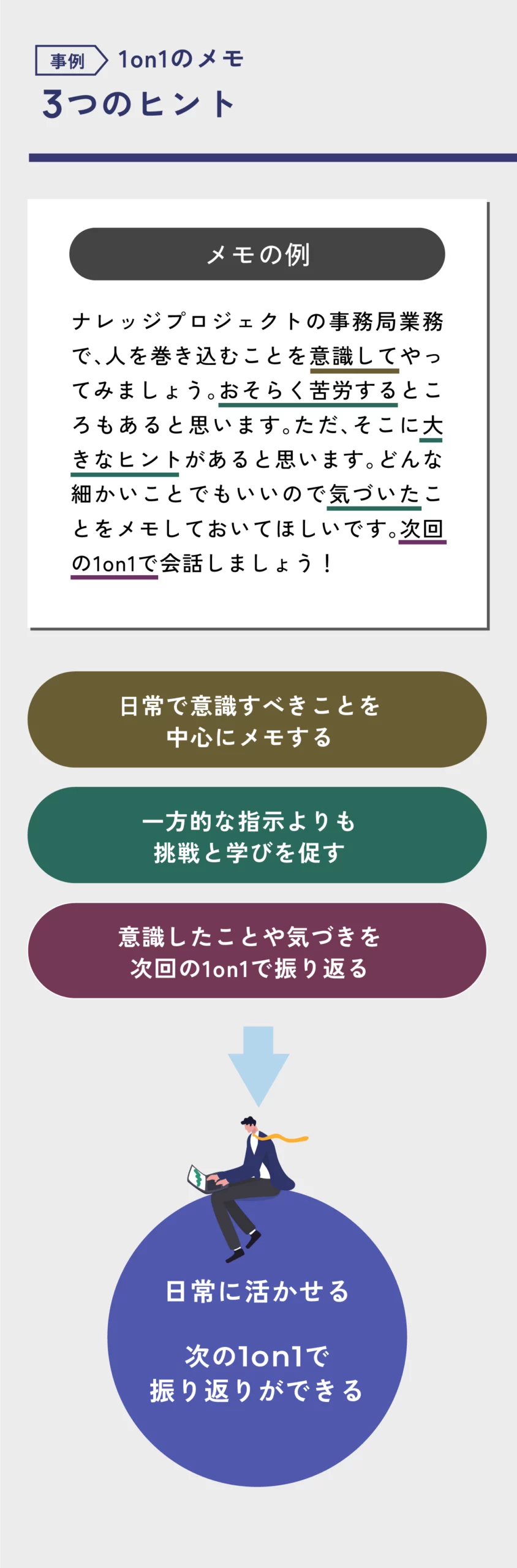

メモすれば、仕事の意識が変わる

1on1は手段。本来の目的は日常業務でメンバーのパフォーマンスを高めて成長を促すことにあります。

ところが、1on1が苦手な人の中には「1on1を良くしたい」という思いが強いあまり、1on1が自己目的化、つまり、メンバーの成長という本来の目標を見失っているケースがあります。

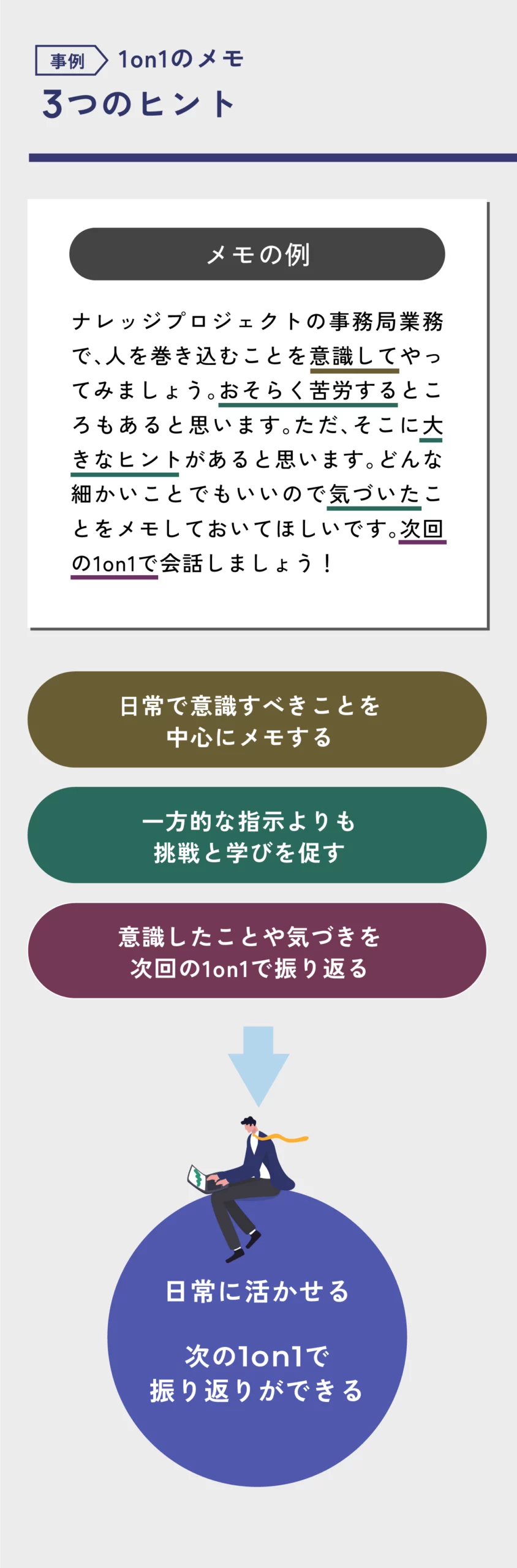

自己目的化を回避する意味でも、1on1で話した内容を「メモに残す」ことが有用です。これが第二の仕組みとなります。

メモのコツとして、会話のすべてを記録するのではなく、いくつかの要点に絞ると良いでしょう。特に、部下側の業務上の「気づき」はもちろん、「これから意識すること」をメモして次回の1on1で振り返ると対話が有意義になります。

上司側にとっては部下が話したことを忘れることも防ぐメリットもあります。さらには上司・部下にとっても、蓄積されたメモを時折読み返すことで、部下の強みや課題を深掘りするのに役立ちます。

メモの応用編として、1on1の中で部下なりの「仕事の喜び」や「モチベーションの原点」、「人生観が変わったエピソード」のような話が出てきたら、メモに残すと人物理解が深まります。部下からすれば、「上司が自分に関心を持ってくれている」といった好印象を抱くかもしれません。

以下は、実証試験で得られた生の声です。

~ メンバー(部下)側の声 ~

🙂「⾃分の⼈⽣にとって今の仕事をどう活かすか」という観点で、次回の1on1までに意識したいことなどが⽣まれ、仕事の質がとても⾼まった

😌思いを言葉にして話すことは、気づきや学びを促すことを知った。そうした内容をメモに残している。期待されている部分を記載しながら、ニュアンスが違えば上司から指摘をもらっている

🙂1on1で⾃分の⼒が積み上がっているように感じるようになった

~ マネジャー(上司)側の声 ~

🤔メモを取るという⼯夫だけでも〝1on1のための1on1〟ではなくなり、1on1が起点となって部下の⽇常の⾏動につながる。本質的なマネジメントのサイクルが回せるようになった実感がある

🙂 これまでは「話したことを忘れる」、「メモが⾒つけられない」ということがあった。メモを⼀元管理すると⾮常に効率がよくなった

😌部下側は成長の実感につながっており、上司側はマネジメントにおける改善サイクルが回ることを実感。二人の間で意図や思いのニュアンスをすり合わせることにも役立っている

以上

このような「次回の1on1を意識する」、「力が積みあがる」、「マネジメントのサイクルが回る」などの言葉に代表されるように、メモをすることで1on1が日常業務の改善に役立っていることが分かります。

上司こそ弱みに向き合う

「彼を知り己を知れば百戦殆からず」という有名なことわざがあります。戦(いくさ)に限らず、相手だけでなく自分を知ることはあらゆる場面において重要なことです。

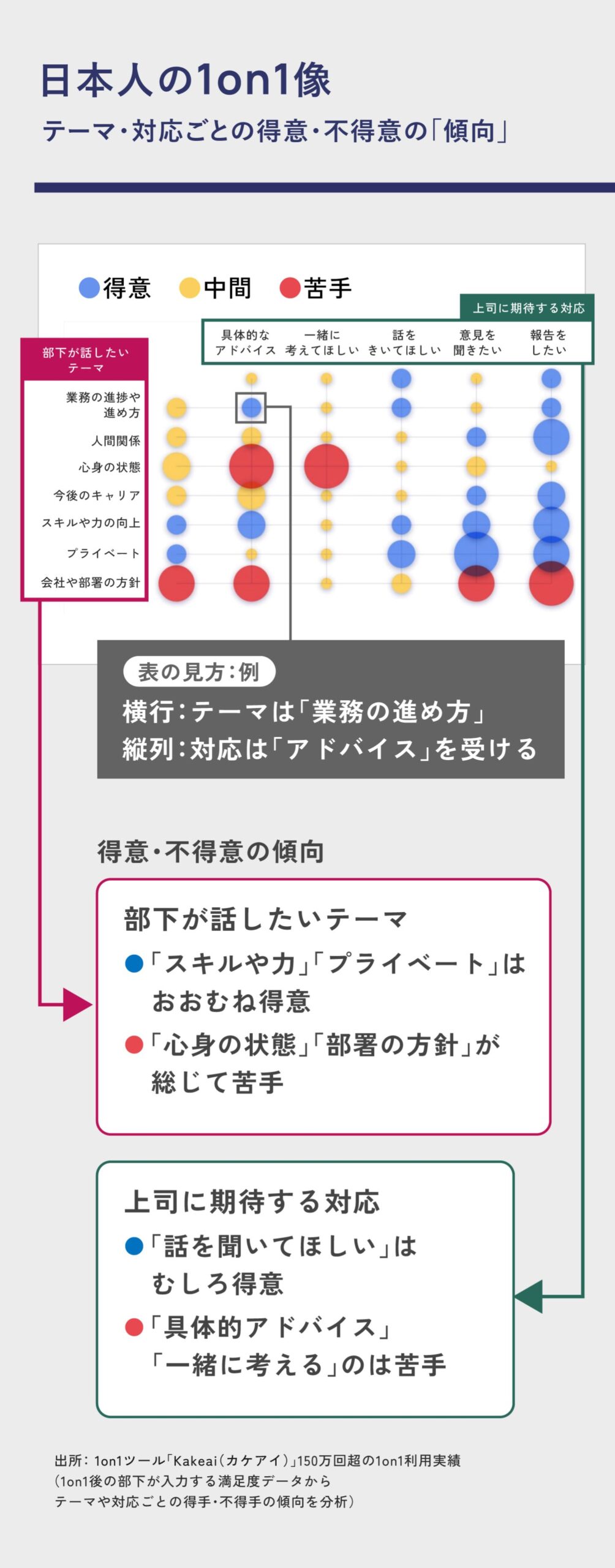

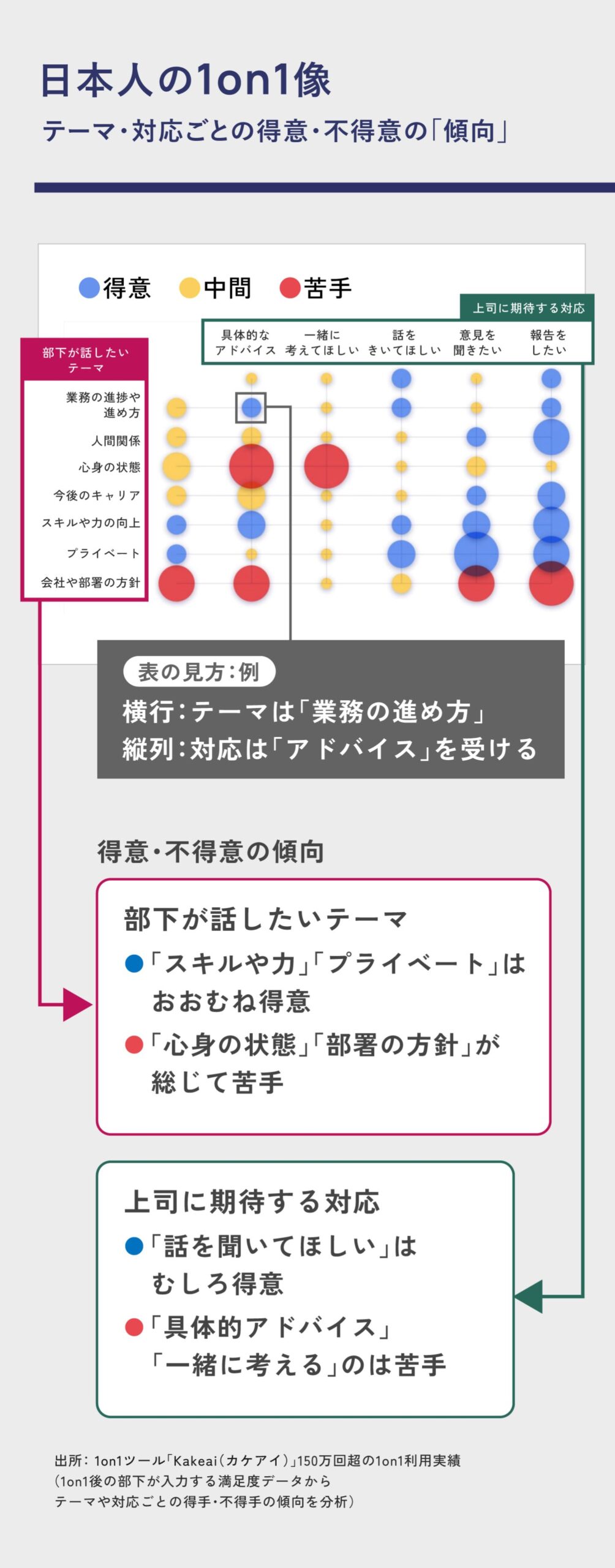

1on1では満足度が一定ということはなく、毎回満足度が上下します。「前回の1on1は良かったのに、今回はいまいちだった」ということが常に起こりえるのです。その理由は、人にはテーマや対応ごとに得意・不得意があるからです。

以下の図は1on1ツール「Kakeai(カケアイ)」上で150万回超の1on1データからあぶり出された、1on1の全般的な「得意・苦手」の傾向です。

もちろん、人ごとに得意・苦手は異なります。ただし、自分の強み・弱みについて知ることは一筋縄にはいきません。「自己評価」と、他者から評価される「他己評価」には必ずギャップが存在するからです。

そこで、第三の仕組みとして、マネジャーは自身の1on1について、良い点と改善すべき点について、相手からフィードバック(意見)をもらうことが重要になります。

先進的な組織で有名なネットフリックスは、上司こそフィードバックを受けることを奨励するカルチャーで知られています。それこそ部下が「耳の痛い」指摘をしてくれた時にマネジャーは感謝するとのこと。

1on1ツールを取り入れていれば、部下の満足度が自動で上司にフィードバックされる仕組みがあるかもしれません。もし、そうしたツールがなくても、いくつかの方法で自身の強みと課題を把握することができます。

📌360度評価制度

多くの360度評価システムには、コメント欄があります。メンバーに、1on1について「よかった点」と「改善点」についてコメントしてもらうように依頼することでフィードバックを得られます。

📌エンゲージメントサーベイ

サーベイ項目の中に「自分の意見が尊重されている」、「自分の役割を理解している」、「会社の方針が明確に伝えられている」といった内容があれば、これらのスコアから1on1のテーマごとの得意・不得意が推測できます。

📌アシミレーション

これはゼネラル・エレクトリックなどの外資系企業が実施しており、日本でもヤフーが「ななめ会議」と呼んで取り入れているマネジャーへのフィードバック手法です。

まず、上司がいない状況で、部下全員とファシリテーター(進行・仲介役)が集まります。部下は上司の「良い点」や「さらに伸ばしてほしい点」、そして「改善してほしい点」などの意見・要望を挙げます。これらの声をファシリテーターが整理して上司に伝えます。それを受けて上司が「今後の抱負」を部下の前で表明するというやり方です。

なお、フィードバックとは「ダメ出し」という印象もあって、上司側も気が重いと感じることもあります。しかし、実際にはフィードバックによって自信になったり気が楽になったりすることもあります。以下の声はフィードバックを受けるようになったマネジャーによるものです。

😌⾃分の得意なことと苦⼿なことが分かって改善に効く。苦⼿なことはわりと認識していたものの、得意なことが分かったのはとても⾃信につながり、気が楽になった

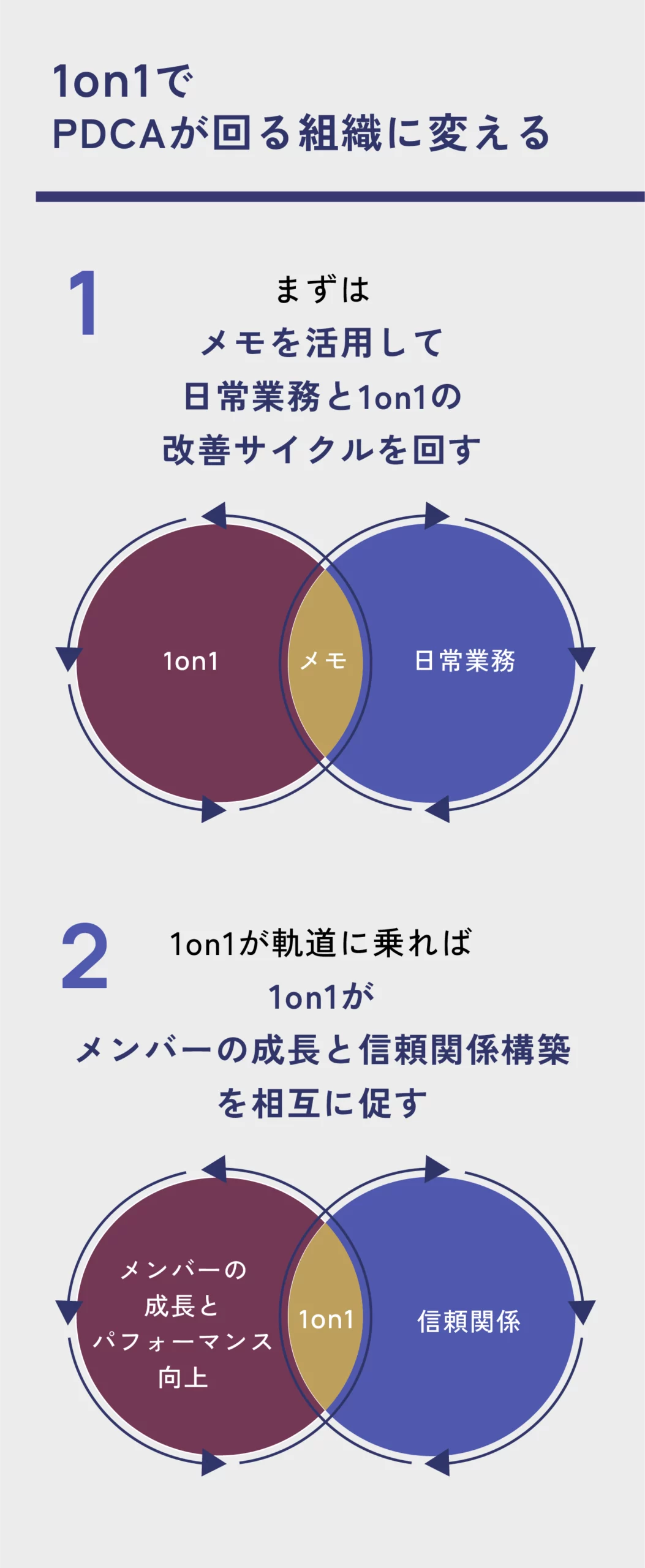

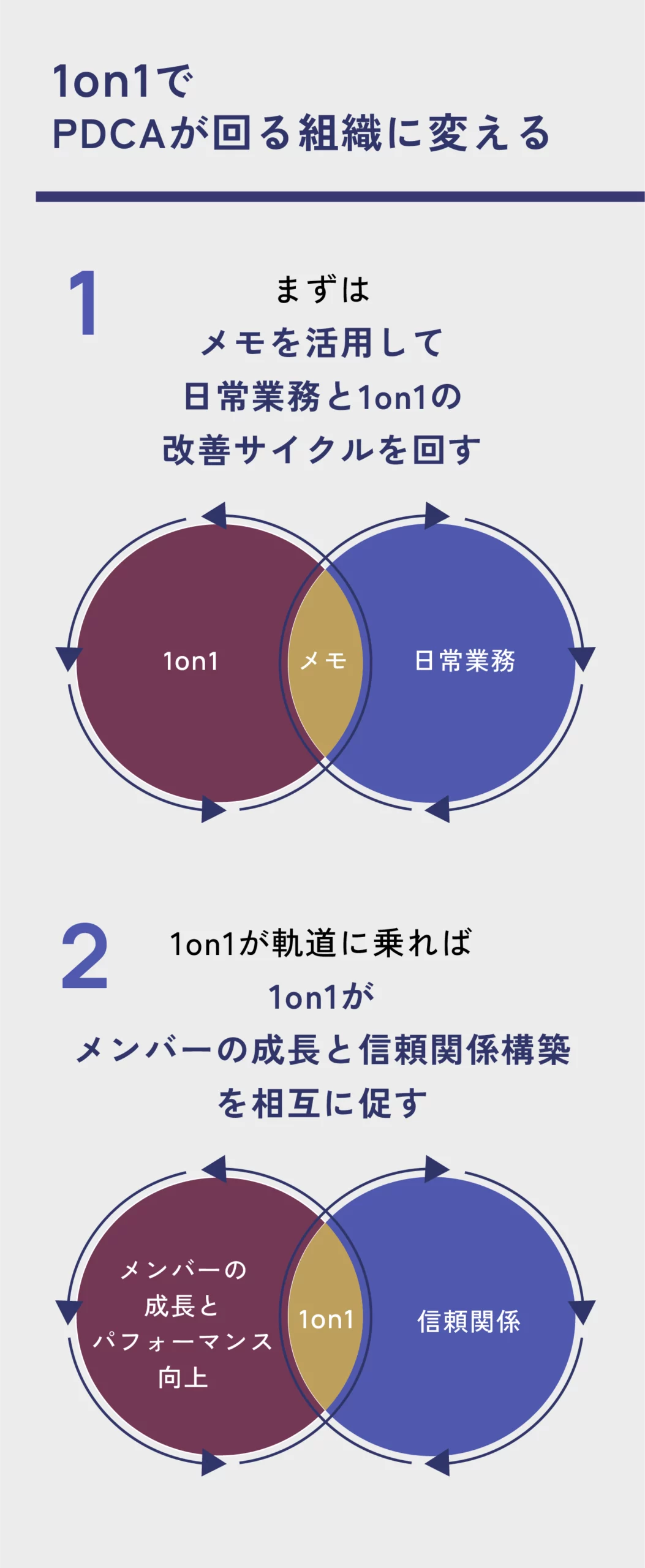

1on1はPDCAそのもの

1on1は定期的に繰り返すことから、PDCAをはじめとする改善サイクルを回しやすい活動です。併せて、1on1の主な目的といえば、部下が成長し、組織のパフォーマンスが高まることです。

つまり、1on1は、人材育成のPDCAサイクルを回すための最適な手段だということ。いわゆる「経験学習」サイクルを回すことでもあります。これを実行することが第4の仕組みとなります。

特に、「ホウレンソウ(報告・相談・連絡)」は実施していても、日々の業務に忙殺され、仕事の改善サイクルを回すことがおろそかになっている状況であれば、なおさら1on1を活用する意義があるでしょう。

この際、カギを握るのが、先ほど紹介したメモとなります。

例えば、部下と上司で「直近の業務の振り返り」と「次回の1on1までに意識すること」を一緒に考え、その要点をメモに残します。こうしたやり取りを毎回繰り返せば、1on1がPDCAサイクルの起点になります。

メモをすることで上司が「聞いたことを忘れない」、「言ったことをきちんとやる」ことを確実にし、部下との信頼関係を深めることにもなります。そうなれば、「将来のキャリア」や「会社や部署の方針」、「心身の状態」のようなテーマで対話する際に、お互い本音を話しやすくなります。

ここまで来ると、業務のPDCAサイクルを回しているだけでなく、1on1自体の改善サイクルも結果として回っているでしょう。1on1が業務パフォーマンスと信頼関係の双方にプラスに作用している状況です。もちろん、この状況に持っていくまでにはかなりの時間と努力が必要です。

なお、メモは人事評価にも活用できます。

評価では「直近効果/近接誤差」と呼ばれる現象が起きやすいことで知られています。これは、本来は期間全体で評価すべきなのに、最近の出来事に引きずられて評価にバイアスがかかること。メモが残っていれば、メンバーの課題や強み、成長ぶりを時系列で辿(たど)ることができ、より適切な評価とアドバイスができるでしょう。

以上が4つの仕組みとなります。もちろん、これらの一部を取り入れるだけでも効果があります。

現場任せ vs 仕組み化

最後に紹介するのが、今回参考にした1on1の実証試験の概要です。ある企業の営業部⾨約500人を対象とし、そのうち上司に相当するマネジャーは35人です。

興味深いことに、この企業は元々1on1をしていました。しかも、1on1実施マニュアルや、1on1にまつわる参考情報・動画を社内イントラネットで共有しており、⼈事主導でマネジャー向け1on1研修も定期的に実施するなど支援制度も充実していました。

ただし、1on1の「やり方」に関しては、「現場任せ(マネジャー一人一人のやり方次第)」でした。

さて、実証試験では無作為に2つのグループに分けました。一方のグループではこれまで通りに本人たちのやり方で1on1を実施しました。

もう一方のグループは、1on1ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入しました。これによって、部下が事前にテーマ・対応を決めて上司が確認する、1on1の内容をメモする、上司が得意・不得意を振り返るといった「仕組み」が導入されることになりました。

これら2グループに分けて2週間に1度の1on1実施を推奨し、8カ月間試験を運用しました。

すると6カ月(半年)ほど経過すると、両グループの間に「違い」が見られました。「1on1仕組み化」グループにおいて以下の2点の「改善」が見られたのです。

留意すべき点は、効果が認められるまでには少なくとも半年程度の期間を要するということです。

また、実証試験を行った組織では、すでに1on1が浸透しており、マネジャーが1on1を行う上でのサポートも用意されていました。仕組み化に加えて、1on1の支援体制を整備しておくことも重要なポイントです。

今回のまとめです。

1on1というと対話・コミュニケーションの能力・スキルの問題と捉えられがちです。しかし、「プロセス」や上司・部下の「信頼関係」といった側面に目を向ける方が、1on1を軌道に乗せやすくなる場合があります。

なお近年、人的資本経営が着目されています。こうして1on1で構築された人間同士の信頼関係こそが真の「資産」、つまり「人的資本」ではないでしょうか。

最初はうまくいかなくて当然

1on1をするうえで、最初に頭に入れるべきことがあります。それは「上司」と「部下」の関係についてです。

ほとんどの場合、人事異動などの会社による辞令で「たまたま(偶然)」生じた関係でしょう。相性や、「あの人と一緒に働きたい」といった希望はほぼ斟酌(しんしゃく)されずに決まります。

そして、個人と個人の関係性を構築する前に、いきなり上司・部下という「役割対役割」の関係になります。しかも、上司の方針次第では、仕事のやり方を変えることを余儀なくされ、さらには人事評価を含めてキャリアに大きな影響を及ぼします。

したがって、上司と部下の間で緊張感や警戒感があっても不思議ではないし、最初から何でも話せるような状況ではないでしょう。

そう考えると、上司・部下の1on1がぎこちなくなるのは「当然」です。

そこで、「ぎこちない1on1」を出発点に、いかにして上司・部下の信頼関係を構築し、かつ部下のパフォーマンスを引き出し、結果として1on1を実り多いものにしていくという発想へ転換します。

これは、1on1をうまくこなす「能力・スキル」を身に付けるだけでなく、1on1を軌道に乗せるための「仕組み」を導入するという発想を持つことにもつながります。

以下に4つに分けたプロセスとポイントを紹介します。

ボタンの掛け違いを防ぐ

1on1とはずばり「部下のための時間」。

したがって、1on1で話すテーマは「部下が決める」仕組み(ルール)にします。

併せて、部下が上司に「期待する対応」も伝えられるようにします。対応とは、「具体的なアドバイスが欲しい」「一緒に考えてほしい」「話を聞いてほしい」「意見を聞きたい」「報告したい」といったことです。

この仕組みを取り入れると、以下の3つのメリットが生まれます。

📌部下が今まで話す機会がなかったテーマを選べる

📌上司が事前に調べたり考えを整理したりできる

📌上司と部下でコミュニケーションのすれ違いを解消できる

特に、部下はアドバイスが欲しいのに上司は話を聞くだけ、または部下は望んでもいないアドバイスを上司から一方的に伝えられるといったようなコミュニケーションのすれ違い(ミスマッチ)を避けられることの恩恵は計り知れません。

こうした仕組みを取り入れた実証試験では、以下のような声がありました。

~ メンバー(部下)側の声 ~

🥺これまでの1on1は〝出たとこ勝負〟だった

🥺「何でも話していいよ」と⾔われたところで、話を切り出すのは難しい

😌業務の話だけでなく、以前から話したかった「今後のキャリア」や、伝えておきたい「プライベート」の話を遠慮なくできた

😌選択肢があることで「こういうことも話していいんだ」と思えて、安⼼して話せた

😌アドバイスが欲しいのに話を聞かれるばかりといったことがなくなって、1on1の価値が⾼まった

😌「上司がどう考えているのか」についても聞くことができたことで、普段のコミュニケーションが円滑になった

🙂まだ考えが⽣煮えの時は、遠慮なく「⼀緒に考えて欲しい」を選択肢して相手の胸を借りてみた

🙂とにかく1on1が⾃分の時間になった

~ マネジャー(上司)側の声 ~

🤔⾃分が話をし過ぎないことを強く意識していたものの、しっくりこなかった。相⼿が期待している対応に合わせたら、どんどん深い話になった

🤨1on1開始の直前にほんの数秒だけ(部下が選んだテーマと対応を)確認するだけでも、⼼の準備ができる

😌1on1は上司側にも⼼理的なストレスがかかるもの。それが解消されて1on1が楽しく、かつ噛み合うようになった

🤔「会社や部署の⽅針×意⾒を聞きたい」というテーマ×対応で1on1を予定する際、あらかじめ(当人の上司に当たる)部⻑にアドバイスをもらってから、当該メンバーとの1on1に臨んだ

🤔 部下から私に期待されていることが、これほどまでに(想定と)異なることに驚いた。いかに⾃分が表⾯的な情報や⾃分の解釈でそれぞれの部下を捉えていたかに気づいた

~ 以上 ~

興味深い声として、冒頭に「何でも話していいよ」と言われると、逆に「話しづらい」との意見がありました。

ここでは、コロンビア大学ビジネススクールのシーナ・アイエンガー教授のベストセラー「選択の科学」が参考になります。教授によれば、「何でも話していい」のように無数の選択肢が存在する状況では相手は判断が難しくなります。

むしろ選択肢の数を減らす方が、相手にとって選択という判断の負担が減り、望ましい選択ができます。そこで、1on1のテーマを最大でも7種類ほどに絞って用意しておき、それに当てはまらない場合は「それ以外のテーマ」を選べるようにするとよいでしょう。

メモすれば、仕事の意識が変わる

1on1は手段。本来の目的は日常業務でメンバーのパフォーマンスを高めて成長を促すことにあります。

ところが、1on1が苦手な人の中には「1on1を良くしたい」という思いが強いあまり、1on1が自己目的化、つまり、メンバーの成長という本来の目標を見失っているケースがあります。

自己目的化を回避する意味でも、1on1で話した内容を「メモに残す」ことが有用です。これが第二の仕組みとなります。

メモのコツとして、会話のすべてを記録するのではなく、いくつかの要点に絞ると良いでしょう。特に、部下側の業務上の「気づき」はもちろん、「これから意識すること」をメモして次回の1on1で振り返ると対話が有意義になります。

上司側にとっては部下が話したことを忘れることも防ぐメリットもあります。さらには上司・部下にとっても、蓄積されたメモを時折読み返すことで、部下の強みや課題を深掘りするのに役立ちます。

メモの応用編として、1on1の中で部下なりの「仕事の喜び」や「モチベーションの原点」、「人生観が変わったエピソード」のような話が出てきたら、メモに残すと人物理解が深まります。部下からすれば、「上司が自分に関心を持ってくれている」といった好印象を抱くかもしれません。

以下は、実証試験で得られた生の声です。

~ メンバー(部下)側の声 ~

🙂「⾃分の⼈⽣にとって今の仕事をどう活かすか」という観点で、次回の1on1までに意識したいことなどが⽣まれ、仕事の質がとても⾼まった

😌思いを言葉にして話すことは、気づきや学びを促すことを知った。そうした内容をメモに残している。期待されている部分を記載しながら、ニュアンスが違えば上司から指摘をもらっている

🙂1on1で⾃分の⼒が積み上がっているように感じるようになった

~ マネジャー(上司)側の声 ~

🤔メモを取るという⼯夫だけでも〝1on1のための1on1〟ではなくなり、1on1が起点となって部下の⽇常の⾏動につながる。本質的なマネジメントのサイクルが回せるようになった実感がある

🙂 これまでは「話したことを忘れる」、「メモが⾒つけられない」ということがあった。メモを⼀元管理すると⾮常に効率がよくなった

😌部下側は成長の実感につながっており、上司側はマネジメントにおける改善サイクルが回ることを実感。二人の間で意図や思いのニュアンスをすり合わせることにも役立っている

以上

このような「次回の1on1を意識する」、「力が積みあがる」、「マネジメントのサイクルが回る」などの言葉に代表されるように、メモをすることで1on1が日常業務の改善に役立っていることが分かります。

上司こそ弱みに向き合う

「彼を知り己を知れば百戦殆からず」という有名なことわざがあります。戦(いくさ)に限らず、相手だけでなく自分を知ることはあらゆる場面において重要なことです。

1on1では満足度が一定ということはなく、毎回満足度が上下します。「前回の1on1は良かったのに、今回はいまいちだった」ということが常に起こりえるのです。その理由は、人にはテーマや対応ごとに得意・不得意があるからです。

以下の図は1on1ツール「Kakeai(カケアイ)」上で150万回超の1on1データからあぶり出された、1on1の全般的な「得意・苦手」の傾向です。

もちろん、人ごとに得意・苦手は異なります。ただし、自分の強み・弱みについて知ることは一筋縄にはいきません。「自己評価」と、他者から評価される「他己評価」には必ずギャップが存在するからです。

そこで、第三の仕組みとして、マネジャーは自身の1on1について、良い点と改善すべき点について、相手からフィードバック(意見)をもらうことが重要になります。

先進的な組織で有名なネットフリックスは、上司こそフィードバックを受けることを奨励するカルチャーで知られています。それこそ部下が「耳の痛い」指摘をしてくれた時にマネジャーは感謝するとのこと。

1on1ツールを取り入れていれば、部下の満足度が自動で上司にフィードバックされる仕組みがあるかもしれません。もし、そうしたツールがなくても、いくつかの方法で自身の強みと課題を把握することができます。

📌360度評価制度

多くの360度評価システムには、コメント欄があります。メンバーに、1on1について「よかった点」と「改善点」についてコメントしてもらうように依頼することでフィードバックを得られます。

📌エンゲージメントサーベイ

サーベイ項目の中に「自分の意見が尊重されている」、「自分の役割を理解している」、「会社の方針が明確に伝えられている」といった内容があれば、これらのスコアから1on1のテーマごとの得意・不得意が推測できます。

📌アシミレーション

これはゼネラル・エレクトリックなどの外資系企業が実施しており、日本でもヤフーが「ななめ会議」と呼んで取り入れているマネジャーへのフィードバック手法です。

まず、上司がいない状況で、部下全員とファシリテーター(進行・仲介役)が集まります。部下は上司の「良い点」や「さらに伸ばしてほしい点」、そして「改善してほしい点」などの意見・要望を挙げます。これらの声をファシリテーターが整理して上司に伝えます。それを受けて上司が「今後の抱負」を部下の前で表明するというやり方です。

なお、フィードバックとは「ダメ出し」という印象もあって、上司側も気が重いと感じることもあります。しかし、実際にはフィードバックによって自信になったり気が楽になったりすることもあります。以下の声はフィードバックを受けるようになったマネジャーによるものです。

😌⾃分の得意なことと苦⼿なことが分かって改善に効く。苦⼿なことはわりと認識していたものの、得意なことが分かったのはとても⾃信につながり、気が楽になった

1on1はPDCAそのもの

1on1は定期的に繰り返すことから、PDCAをはじめとする改善サイクルを回しやすい活動です。併せて、1on1の主な目的といえば、部下が成長し、組織のパフォーマンスが高まることです。

つまり、1on1は、人材育成のPDCAサイクルを回すための最適な手段だということ。いわゆる「経験学習」サイクルを回すことでもあります。これを実行することが第4の仕組みとなります。

特に、「ホウレンソウ(報告・相談・連絡)」は実施していても、日々の業務に忙殺され、仕事の改善サイクルを回すことがおろそかになっている状況であれば、なおさら1on1を活用する意義があるでしょう。

この際、カギを握るのが、先ほど紹介したメモとなります。

例えば、部下と上司で「直近の業務の振り返り」と「次回の1on1までに意識すること」を一緒に考え、その要点をメモに残します。こうしたやり取りを毎回繰り返せば、1on1がPDCAサイクルの起点になります。

メモをすることで上司が「聞いたことを忘れない」、「言ったことをきちんとやる」ことを確実にし、部下との信頼関係を深めることにもなります。そうなれば、「将来のキャリア」や「会社や部署の方針」、「心身の状態」のようなテーマで対話する際に、お互い本音を話しやすくなります。

ここまで来ると、業務のPDCAサイクルを回しているだけでなく、1on1自体の改善サイクルも結果として回っているでしょう。1on1が業務パフォーマンスと信頼関係の双方にプラスに作用している状況です。もちろん、この状況に持っていくまでにはかなりの時間と努力が必要です。

なお、メモは人事評価にも活用できます。

評価では「直近効果/近接誤差」と呼ばれる現象が起きやすいことで知られています。これは、本来は期間全体で評価すべきなのに、最近の出来事に引きずられて評価にバイアスがかかること。メモが残っていれば、メンバーの課題や強み、成長ぶりを時系列で辿(たど)ることができ、より適切な評価とアドバイスができるでしょう。

以上が4つの仕組みとなります。もちろん、これらの一部を取り入れるだけでも効果があります。

現場任せ vs 仕組み化

最後に紹介するのが、今回参考にした1on1の実証試験の概要です。ある企業の営業部⾨約500人を対象とし、そのうち上司に相当するマネジャーは35人です。

興味深いことに、この企業は元々1on1をしていました。しかも、1on1実施マニュアルや、1on1にまつわる参考情報・動画を社内イントラネットで共有しており、⼈事主導でマネジャー向け1on1研修も定期的に実施するなど支援制度も充実していました。

ただし、1on1の「やり方」に関しては、「現場任せ(マネジャー一人一人のやり方次第)」でした。

さて、実証試験では無作為に2つのグループに分けました。一方のグループではこれまで通りに本人たちのやり方で1on1を実施しました。

もう一方のグループは、1on1ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入しました。これによって、部下が事前にテーマ・対応を決めて上司が確認する、1on1の内容をメモする、上司が得意・不得意を振り返るといった「仕組み」が導入されることになりました。

これら2グループに分けて2週間に1度の1on1実施を推奨し、8カ月間試験を運用しました。

すると6カ月(半年)ほど経過すると、両グループの間に「違い」が見られました。「1on1仕組み化」グループにおいて以下の2点の「改善」が見られたのです。

留意すべき点は、効果が認められるまでには少なくとも半年程度の期間を要するということです。

また、実証試験を行った組織では、すでに1on1が浸透しており、マネジャーが1on1を行う上でのサポートも用意されていました。仕組み化に加えて、1on1の支援体制を整備しておくことも重要なポイントです。

今回のまとめです。

1on1というと対話・コミュニケーションの能力・スキルの問題と捉えられがちです。しかし、「プロセス」や上司・部下の「信頼関係」といった側面に目を向ける方が、1on1を軌道に乗せやすくなる場合があります。

なお近年、人的資本経営が着目されています。こうして1on1で構築された人間同士の信頼関係こそが真の「資産」、つまり「人的資本」ではないでしょうか。