ストレスマネジメントとは?ビジネスパーソンのための基礎と実践

仕事量のプレッシャー、人間関係の摩擦、終わらない会議――。多忙なビジネスの現場で、ストレスは避けられないものです。疲れやイライラを放置すれば、集中力の低下や判断ミスの増加につながり、長期的には心身の不調や休職リスクを高めます。その対策として注目されているのが「ストレスマネジメント」です。

近年、労働安全衛生法の改正が公布され、従来は常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられていたストレスチェック制度が、50人未満の小規模事業場にも義務化されることが確定したことで、企業全体にとって避けて通れないテーマとなっています。

本記事では、ストレスマネジメントの定義から基本知識、実践的な対処法、そして管理職・人事が担う役割までを幅広く解説します。

ストレスマネジメントとは?

「ストレスマネジメント」とは、日々の仕事や生活の中で生じるストレス要因(ストレッサー)と、それに対する自分自身の反応を正しく把握し、心身への悪影響を最小限に抑える取り組み全般を指します。

単なる「気分転換」や「リフレッシュ」にとどまらず、セルフケアの習慣化や職場環境の整備を含めた包括的なマネジメント活動である点が特徴です。

これは「個人だけの努力」にとどまりません。管理職や人事が仕組みとしてストレスマネジメントを支えることで、従業員一人ひとりの健康と、組織全体の持続的な成果が守られます。

なぜビジネスで重要なのか?

ストレスマネジメントがビジネスに不可欠である理由は明確です。ストレスが高まると集中力や判断力が低下し、生産性に直結するだけでなく、業務上のミスや事故のリスクも増えます。心身の不調が長引けば休職や離職につながり、組織にとって大きな損失となります。

厚生労働省の調査によれば、メンタルヘルス不調により休業または退職した労働者がいる事業所は全体の12.8%にのぼります。また、仕事に関して強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者の割合は68.3%であり、働く人の7割近くがストレスを抱えていることがわかります。

一方で、適切にストレスをコントロールできれば、冷静な意思決定や持続的なパフォーマンスを実現でき、職場全体のエンゲージメントや健康経営の推進にもつながります。つまり、ストレスマネジメントは個人の健康を守るだけでなく、企業の成長基盤を支える戦略的な取り組みなのです。

労働安全衛生法とストレスマネジメントの関連性

ストレスマネジメントは、労働安全衛生法の観点からも重要なテーマです。

2025年5月14日に公布された労働安全衛生法等改正(令和7年法律第33号)により、ストレスチェック制度は従業員50人未満の事業場にも義務化されることが確定しました。施行時期は公布後3年以内(政令で定める日)とされ、各社は制度設計と運用体制を前倒しで整える必要があります。この改正により、「制度を何のためにどう回すか」という基本設計の重要性が一段と高まりました。

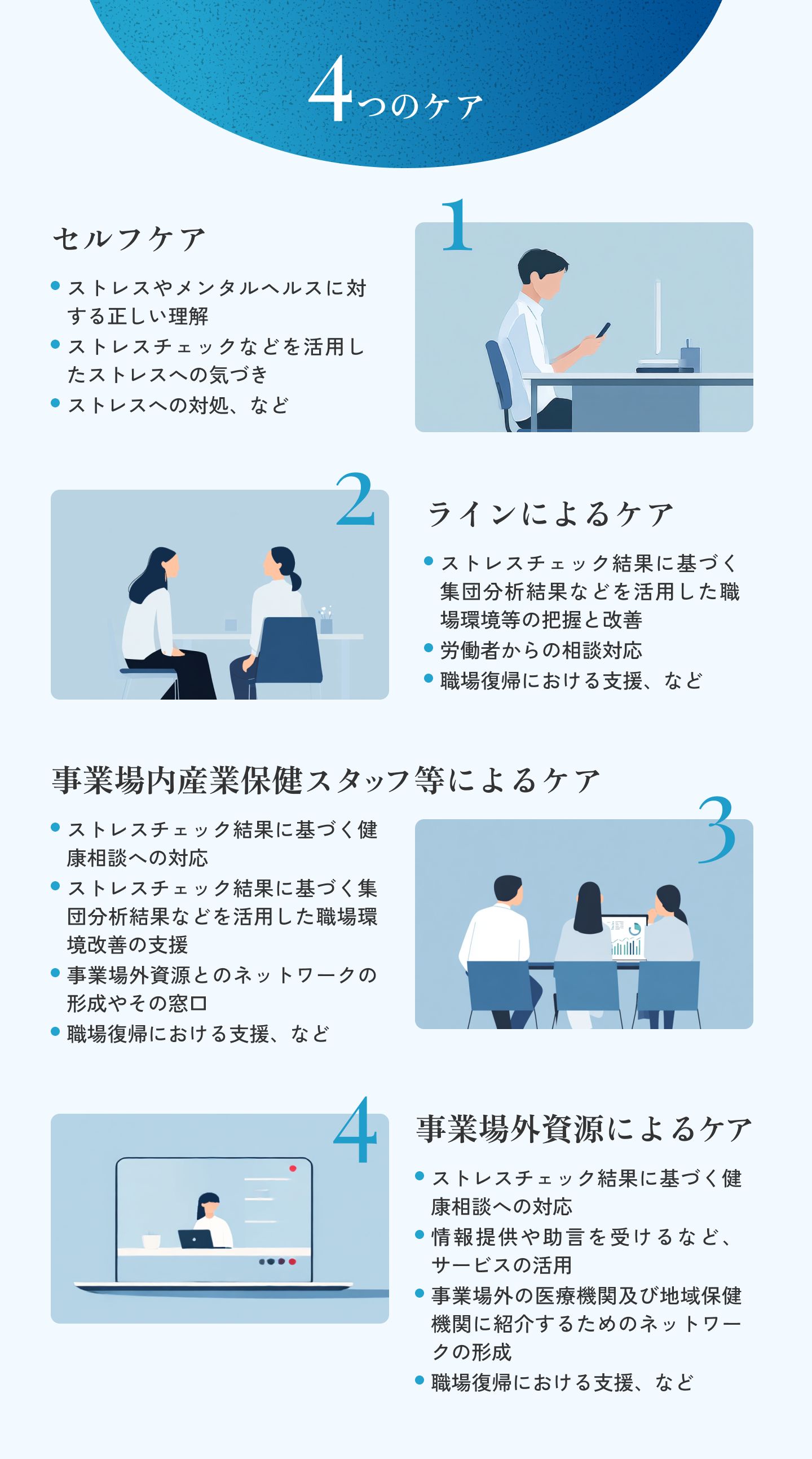

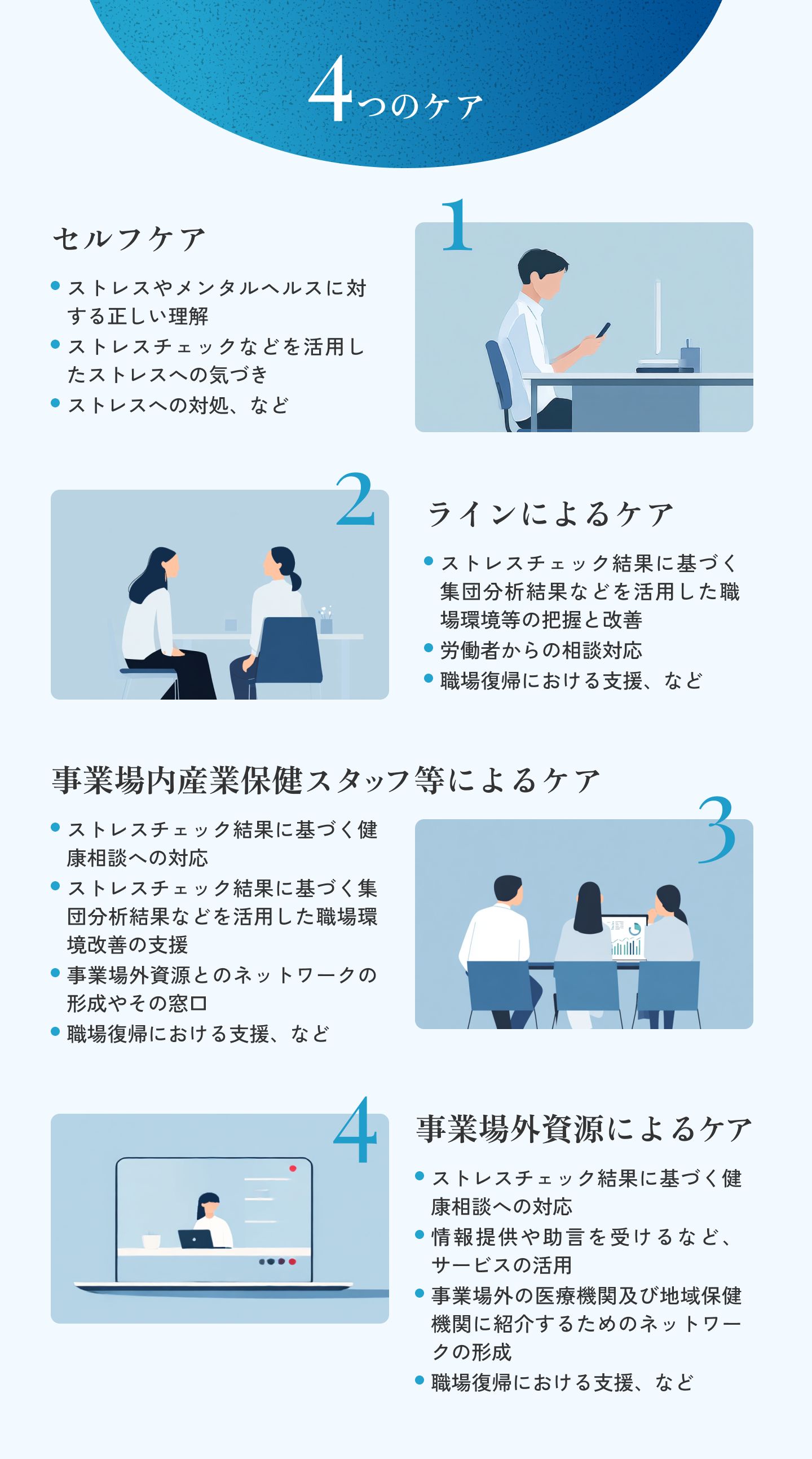

同制度は、メンタルヘルス対策の一次(未然防止)・二次(早期発見)・三次(復職支援)という「予防の3層」の中で、一次予防を推進する仕組みに位置づけられます。また、実務運用は「四つのケア」(セルフケア/ラインケア/事業場内産保/事業場外資源)の連携が基本です。すなわち、制度単体ではなく、日常のケアと連動させてこそ効果が出ます。(参考:厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の現状等」、厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」)

背景として、厚生労働省が掲げる「多様な人材が安心して働き続けられる環境を整備する」という目的があります。実際、仕事上の強いストレスによって精神障害が労災と認定された件数は2023年度に過去最多を更新。2023年度に請求件数3575件、支給決定件数は883件にのぼり、現場レベルでの対策強化が急務であることを示しています。

したがって、ストレスチェックを単なる年1回の調査で終わらせるのではなく、セルフケアやラインケア、1on1面談といった仕組みにどうつなげるかが経営の責任となります。言い換えれば、ストレス対策は大企業だけの課題ではなく、規模を問わずすべての職場に求められる基本要件になったのです。管理職や人事は「制度対応者」であるだけでなく、「制度を職場改善のPDCAに活かす設計者」としての役割を担う必要があります。

「四つのストレッサー」を知る

「ストレス」という言葉は日常的に使われますが、その仕組みを理解するためには「原因」と「反応」を切り分けて考えることが大切です。外部からの刺激や負荷をストレッサー(stressors)と呼び、それに対して心や体が示す変化が「ストレス反応」です。

ストレッサーには、大きく次の四つの種類があります。これは産業保健の実務で広く用いられる整理です。

✅ 物理的要因:騒音、温度変化、照明、振動など

✅ 化学的要因:薬品や化学物質への曝露、大気汚染など

✅ 生理的要因:睡眠不足、病気、疲労、加齢など

✅ 心理社会的要因:人間関係の摩擦、役割の曖昧さ、過重労働、昇進や異動といったライフイベント

特に職場で多く見られるのは、④心理社会的要因の具体例として「仕事量・質のプレッシャー」「裁量不足や役割の不明確さ」「上司・部下の関係や評価の不公平感」などです。

厚生労働省の調査でも、強いストレス要因として最も多く挙げられるのは「仕事の量」であり、令和6年の調査では約4割を超えています。

続いて「仕事の失敗、責任の発生等」「仕事の質」となっており、まさに日常業務の中で生じやすい領域に集中しています。

管理職や人事にとって重要なのは、この代表的なストレッサーがチームのどこで起きているかを観察し、早めに調整することです。業務量の棚卸しや役割分担の明確化、人事評価の透明性を高めるといった取り組みは、ストレスを減らすだけでなく、組織の信頼感とパフォーマンスを同時に高める手段となります。

ストレス反応の3段階モデル(汎適応症候群:GAS)

ストレッサーにさらされると、心身には心理的・身体的・行動的なサインが現れます。心理的には不安やイライラ、意欲の低下。身体的には頭痛や肩こり、胃痛や動悸。行動面では遅刻や欠勤、ミスの増加、飲酒やカフェインへの依存などが代表的です。

カナダの生理学者ハンス・セリエは、こうした反応が「汎適応症候群(General Adaptation Syndrome:GAS)」として三つの段階をたどると説明しました。

1.警告反応期(Alarm stage)

ストレッサーに直面した直後の段階です。最初に体温や血圧の低下などの生理機能が一過性に低下する「ショック相」が起き、続いて「反ショック相」に入り交感神経が優位となり心拍・血圧・呼吸が上がり、いわゆる「闘争・逃走反応」が起こります。職場では、突発的なトラブル対応や新しい仕事への挑戦で一時的に緊張感が高まっている状態に相当します。

2.抵抗期(Resistan stage)

ストレスが持続しているものの、体はなんとかバランスを取ろうとする段階です。一見落ち着いて通常業務をこなしているように見えますが、実際にはエネルギーを消耗し続けており、長時間労働や休息不足が重なると限界が近づきます。職場では「頑張れているが、疲労が積み重なっている社員」の状態です。

3.疲弊期(Exhaustion stage)

ストレスが長期間続き、心身の抵抗力が尽きた段階です。不安や抑うつ、意欲低下といった精神症状に加え、胃潰瘍などの身体症状が現れることもあります。ビジネス現場では、遅刻や欠勤の増加、業務ミスの頻発、さらには休職や離職に直結するケースも見られます。

ビジネスでのレッドフラッグ

特に以下の兆候は「疲弊期」に差しかかっているサインとして要注意です。

✅ 2週間以上続く不眠や抑うつ傾向

✅ 業務ミスや事故の増加

✅ 遅刻・欠勤の増加

これらを放置すると深刻なメンタルヘルス不調に発展する可能性が高いため、管理職や人事は早めに声をかけ、業務調整や専門家への相談につなぐ必要があります。

つまりGASモデルは、単なる理論にとどまらず、現場で「どの段階にいるか」を見極めるための実務的なコンパスといえるのです。

セルフモニタリングとセルフチェック

ストレスマネジメントの第一歩は、従業員が自分の状態を把握できるようにすることです。しかし、多くの人はストレスに慣れてしまい、気づかないうちに心身に負荷を抱えています。そこで管理職や人事には、セルフモニタリングを後押しし、必要な仕組みを提供する役割があります。

日常的に使える方法

現場で実践しやすいのが「3行日記」です。1日の出来事、そのときの感情や身体の変化、取った対処法を簡単に書き出すだけで、自分のパターンに気づきやすくなります。管理職は「短くても良いから記録する習慣を持とう」と働きかけ、1on1面談などで振り返りの材料にすると効果的です。

また、早期サインを見逃さない工夫も欠かせません。睡眠リズムの乱れ、食欲や体重の変化、集中力の低下、作業ミスの増加、飲酒やカフェイン摂取の増加といった兆候をリスト化して定期的に確認することで、従業員自身も不調に気づきやすくなります。

管理職はこのチェックリストを部下と共有し、「自分だけでは気づきにくいサイン」を対話のきっかけにできます。

ストレスチェック制度の位置づけ

企業としては、年1回のストレスチェック制度も重要な仕組みです。ただし、それを単なるスクリーニングで終わらせるのではなく、結果をセルフケアや職場改善にどうつなげるかが経営課題となります。個人結果は本人の同意を前提に、上司との面談や業務調整に結びつけることが望ましいでしょう。

つまり、セルフモニタリングは「個人の習慣」と「企業の制度」を両輪で回すことで、早期発見・早期対応につながります。そして管理職は、その接点をつくるファシリテーターとしての役割を担っているのです。

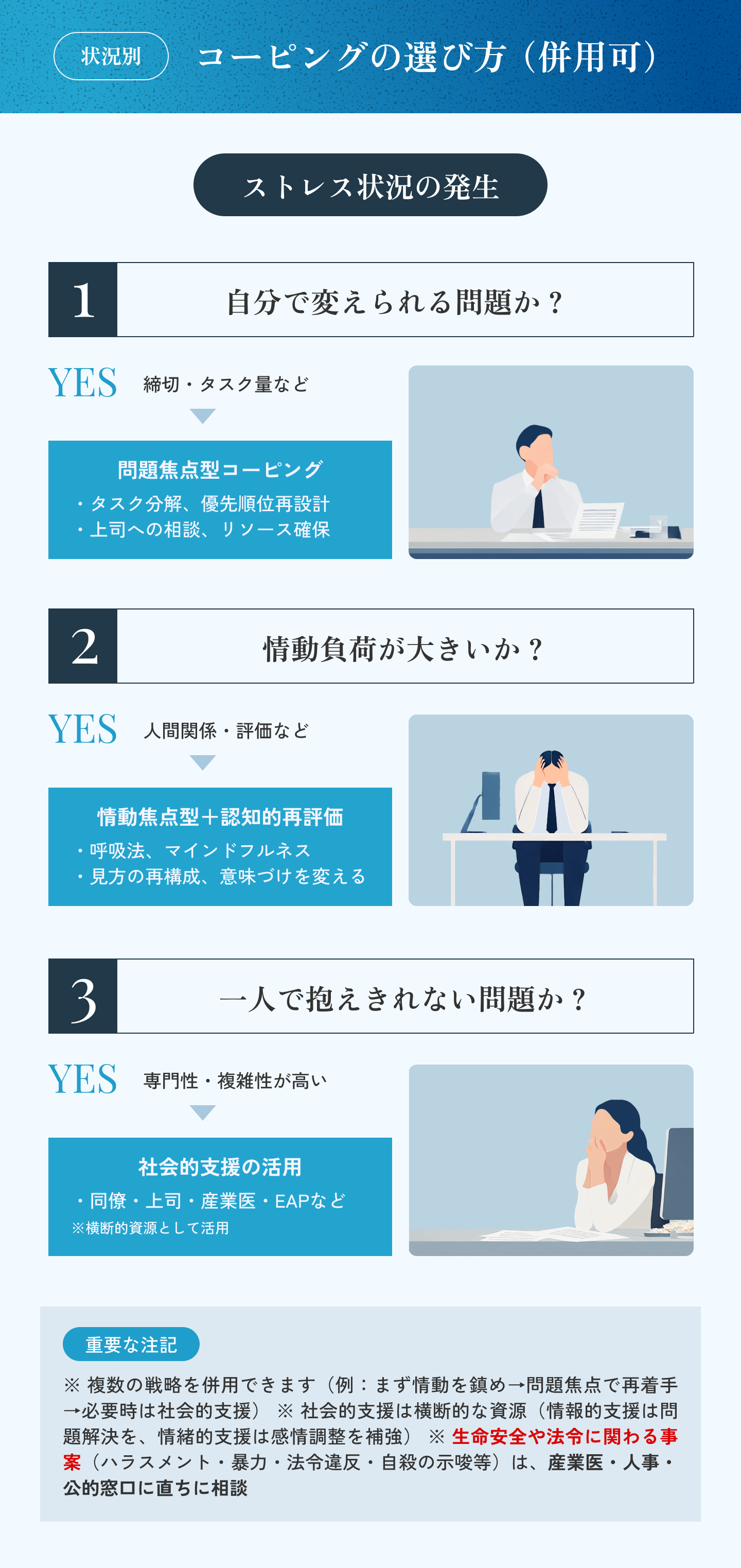

ストレスコーピング5タイプの使い分け

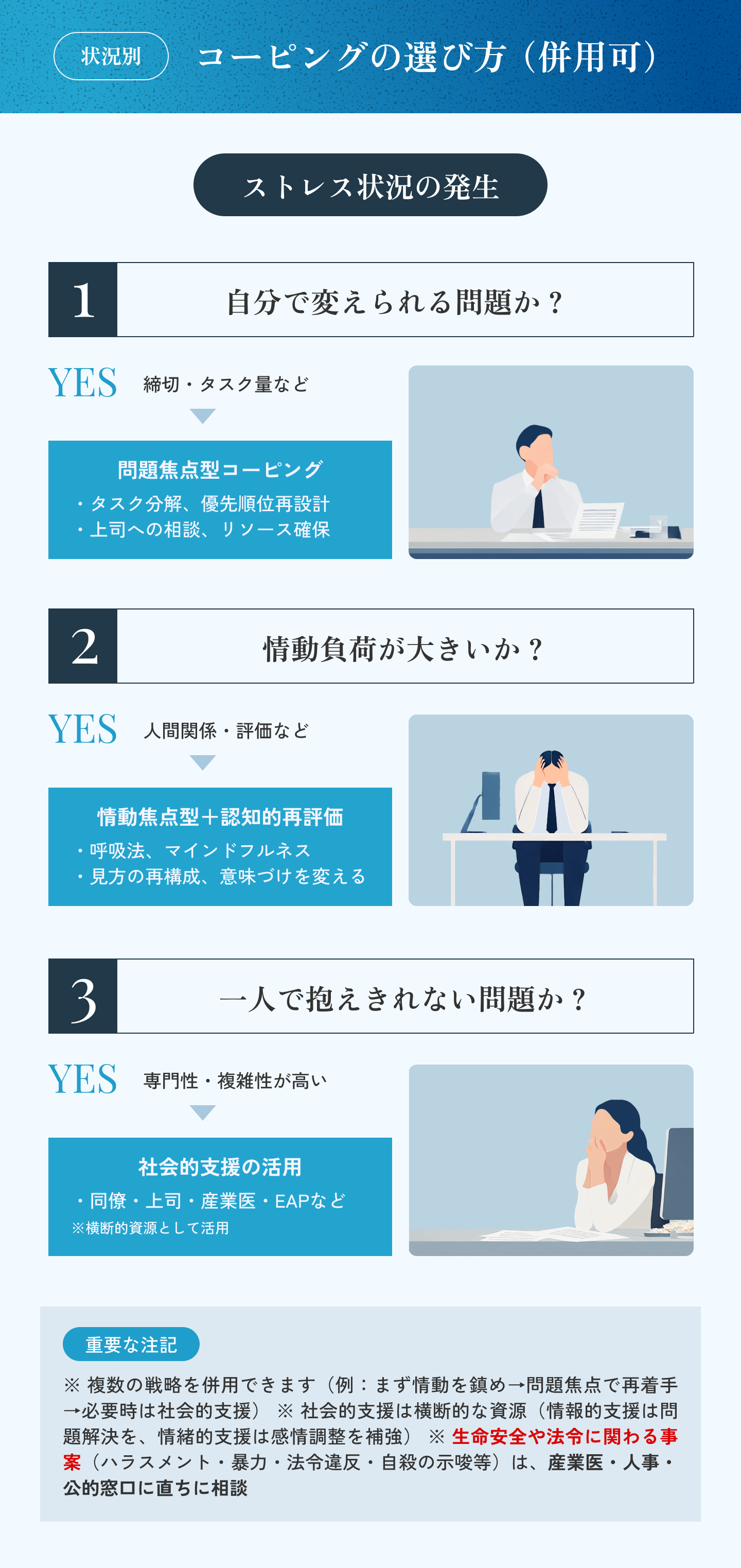

セルフモニタリングによって自分の状態を把握したら、次のステップは「その場でどう対応するか」です。これを「ストレスコーピング」と呼びます。難しく聞こえますが、要は「ストレスに直面したときの具体的な対処行動」を意味します。

学術的にはコーピングは「問題焦点型」と「情動焦点型」の二大分類です。本稿では実務で使いやすいように五つに展開します。

①問題焦点型コーピング

ストレスの原因そのものに働きかける方法です。例えば、締切に追われているときにタスクを小分けにして中間レビューを設定する行動が該当します。管理職は個人に任せきりにせず、WBSや中間チェックをチーム単位で設計することで実践を後押しできます。

②情動焦点型コーピング

感情の揺れを落ち着ける方法です。イライラしたときに深呼吸をしたり、軽い運動で気分を切り替えることが例として挙げられます。管理職が会議前に「1分呼吸法」を紹介するなど、短時間でできる手法をチーム全体に広めることも効果的です。

③認知的再評価

出来事の捉え方を柔軟に変える方法です。上司からの指摘を「否定」と受け止めず、「改善のヒント」として解釈し直すことが代表例です。管理職は、フィードバック研修や「事実と解釈を分ける」トレーニングを仕組みとして提供することで、この姿勢を職場全体に根付かせることができます。

④社会的支援

同僚・家族・友人・産業医・外部相談窓口の支援を活用することがこれにあたります。助言・情報などの「情報的支援」は問題解決に、共感・配慮などの「情緒的支援」は感情調整に寄与します。管理職がEAPや相談窓口の情報を繰り返し周知し、相談しやすい文化を醸成することが大切です。

⑤気晴らし型コーピング

一時的に心身を休める方法です。短い休憩を取ったり、趣味やリフレッシュ活動に時間をあてるといった行動が含まれます。ただし、短時間の気分転換や一時離席は急性期の負荷を下げる補助として有効な場面もありますが、これを主要手段として常用すると回避傾向が強まり、長期的には成果や健康に不利になり得ます。短時間(例:10分以内)の小休止で区切り、その後は①問題焦点型や④社会的支援に切り替える前提で運用するのが望ましいでしょう。

これらの方法は「どれか一つを選ぶ」のではなく、状況に応じて組み合わせることで効果を発揮します。そして大切なのは、個人の工夫を組織全体の仕組みに落とし込むことです。労働安全衛生法の改正でも、産業医や外部相談窓口の活用といった支援体制の整備が重視されており、マネジメントの関与は不可欠となっています。

エビデンスに基づくセルフケアのポイント

ストレスマネジメントは、その場しのぎの対応だけでは不十分です。日常的にセルフケアを習慣化することで、集中力・判断力・創造性といった土台が整い、組織全体の生産性向上にもつながります。近年は、科学的に効果が確認された方法を生活に取り入れることが、世界的に推奨されています。

①呼吸法

最も手軽で効果的な方法の一つが呼吸法です。特に「吸うより長く吐く」呼吸は、副交感神経を優位にし、自律神経のバランスを整えます。数分の実践でも主観的な落ち着きや心拍の安定がみられることがあり、緊張場面でも落ち着いて判断できる状態をつくりやすくなります。実際にペース呼吸(4秒吸って6秒吐くなど)は、ストレス軽減や集中力アップに効果があることが複数の研究で報告されています。

②マインドフルネス

マインドフルネスとは、意図的に「いまこの瞬間」に注意を向け、起きている経験をありのままに受け入れる心の状態を指します。代表的な実践方法は「瞑想」であり、呼吸に意識を集中するシンプルな手法から始められます。マインドフルネスは気づきを通じて内省力やセルフアウェアネスを高める点に特徴があります。

もともとスピリチュアルな印象を持たれがちですが、近年はその科学的効果が注目され、Googleをはじめとする多くのグローバル企業も導入していることで知られています。

③睡眠

睡眠は心身の回復に欠かせず、集中力や判断力、事故防止にも直結します。厚生労働省の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』では、成人はおおむね6時間以上の睡眠を確保することが推奨されています。ただし必要な時間は個人差があるため、日中の眠気や疲労感を目安に調整することが重要です。

また、規則正しい生活リズムや就寝前のリラックス、夜間のデジタル機器使用を控えるといった工夫は、睡眠の「質」を高めるうえで効果的です。睡眠不足は生活習慣病やうつ病リスクを高めることも示されており、職場全体で取り組むべき課題といえます。

④運動

現代の働き方では長時間の座位が常態化していますが、「座りすぎ」は心身に深刻な悪影響を及ぼします。世界保健機関(WHO)は成人に対して「週150〜300分の中強度運動」または「週75〜150分の高強度運動」を推奨しています。これは毎日20〜40分程度の速歩きや軽いジョギングで達成可能な水準です。運動習慣は総死亡率や心血管疾患リスクを下げるだけでなく、不安や抑うつの改善、睡眠の質の向上、肥満の予防など幅広い効果が確認されています。

参考:

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-jpn.pdf

避けるべき対処法は?

一方で、過度な飲酒や暴飲暴食、徹夜、長時間のSNSといった「望ましくない解消法」は、一時的には気がまぎれても長期的には心身を悪化させるリスクがあります。厚労省のメンタルヘルス対策指針でも、こうした行動は避けるべきと明記されています。

セルフケアは個人の努力にとどまらず、法改正の流れの中で国全体としても推進されています。つまり、呼吸・睡眠・運動といった日常の小さな実践は、従業員の健康を守るだけでなく、企業が「健全で持続可能な組織」であることを支える戦略的要素なのです。

仕事で使えるストレスマネジメント

ストレスマネジメントは従業員任せにするのではなく、管理職や人事が「どう支援するか」で大きく結果が変わります。ここでは職場で起こりやすい場面を例に、マネジメント側が取れる具体的な対応策を紹介します。

🖋️ケース1:部下の業務量が多すぎる

納期やタスクが重なり、部下が抱え込みすぎている様子はよく見られます。

対応策:部下にタスクを「必須」「できれば」「余力があれば」に仕分けさせ、優先順位を上司と確認します。そのうえで不要な業務を整理し、チーム全体で再分担することが重要です。「助けを求めてもよい」というメッセージを示すこと自体がストレス緩和につながります。

🖋️ケース2:会議でメンバーが疲弊している

長時間の会議は集中力を奪い、生産性を落とします。

対応策:会議冒頭に「本日の到達点」を明確化し、議論が広がりすぎた場合は「パーキングロット(後で検討する事項リスト)」に移します。管理職がファシリテーションを意識することで、時間の区切りと目的意識が定まり、会議の質が高まります。

🖋️ケース3:人間関係の摩擦がある

上司・同僚間の摩擦はパフォーマンス低下や離職リスクにつながります。

対応策:管理職は「事実」と「感情」を切り分けたフィードバックを行うことが有効です。たとえば「業務の進捗が予定より遅れている」(事実)+「このままでは他の工程に影響が出るのではと懸念している」(感情)と伝えることで、相手を責めずに課題を共有できます。

🖋️ケース4:締切プレッシャーで部下が追い詰められている

期限に追われると焦りから判断ミスや体調不良を招くことがあります。

対応策:上司が一緒に逆算計画を立て、途中で中間レビューを設定します。小さなゴールを区切ることで進捗を見える化し、過度なプレッシャーを和らげます。

これらの対応策はすべて、厚労省が推進する職場環境改善のPDCAとも共鳴しています。つまり、管理職は「目の前の不調に対応する人」ではなく、職場の仕組みを調整し、未然にストレスを防ぐ人としての役割を果たすことが求められているのです。

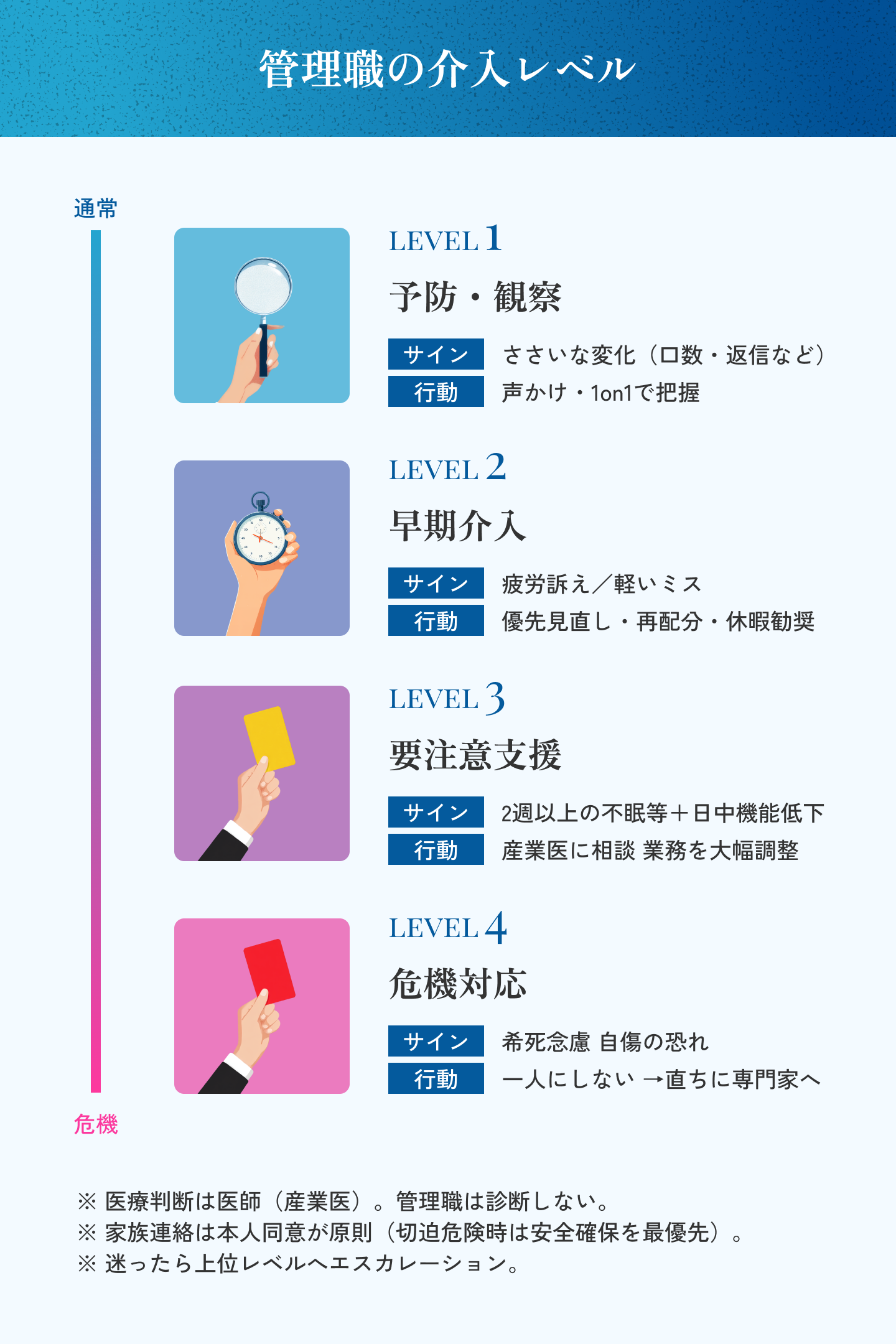

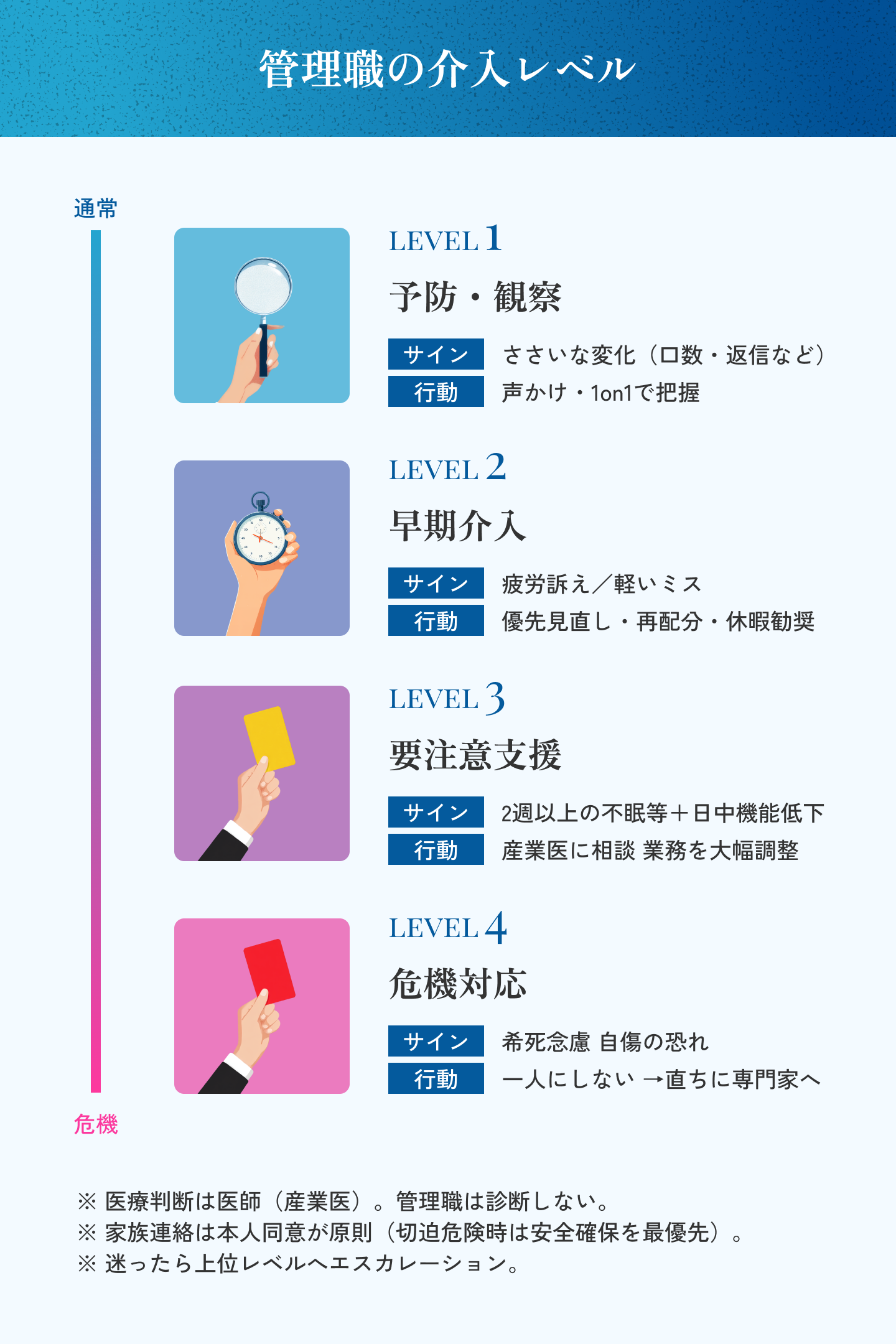

「ラインケア」管理職が担う最前線のメンタルヘルス対応

ストレスマネジメントの実践において、管理職が果たすべき最も重要な役割が「ラインケア」です。ラインケアとは、日常業務の中で部下の状態を把握し、相談に対応し、職場環境を整え、必要に応じて専門家につなぎ、職場復帰を支える一連の取り組みを指します。厚生労働省の指針でもメンタルヘルス対策の中核として位置づけています。

本稿では、実務で扱いやすいようにラインケアを「五つの視点」に整理します。

①早く気づく

遅刻が増える、表情が暗い、会議で発言が減るなど「いつもと違う」サインに早く気づくことが出発点です。病気の有無の判断は医師の仕事であり、管理職は気づきと初期対応に徹します。

②話を聴く

気づいたサインを放置せず、声をかけて話を聴きます。この際、評価や指示よりも「傾聴」を優先することで、信頼関係が築かれます。本人が産業医等への相談に抵抗を示す場合は、「代わりにこちらから相談してみるね」と管理職がまず専門家に相談し、助言に沿って対応する方法も推奨されています。

③つなぐ

自殺関連の発言・示唆、著しい不眠や食行動の変化、実務に支障する抑うつや不安が強い場合は、ためらわず早期につなぐことが原則です(産業医・事業場内産業保健スタッフ/地域の相談機関・医療。)

④職場環境を調整する

仕事の量と質、裁量、作業環境、人間関係、組織体制などストレス要因を把握・改善します。厚労省指針は職場環境等の改善の5ステップ(評価→体制づくり→計画→実施→効果評価・定着)を示しており、衛生委員会や産業保健スタッフと連携しながらPDCAで進めます。

⑤職場復帰を支える

休職からの復帰は段階的に。仕事内容・時間の段階的調整、復帰者の不安への配慮、チームの理解醸成がポイントです。就業上の配慮は産業医等の助言に基づき、無理のない範囲で進めます。

これらは単独で終わるのではなく、「気づく → 聴く → つなぐ → 調整する → 支える」という流れ全体がラインケアです。管理職は単なる指揮命令者ではなく、現場の健康マネジャーとしての役割を担っていることを意識することが大切です。

また、ラインケア全体で、健康情報を含む個人情報の保護と本人意思の尊重が必須です。社内規程と法令(個人情報保護法等)を遵守し、不必要な共有はしないことを徹底しましょう。

参考:「e-ラーニングで学ぶ15分でわかるラインによるケア」

ストレスマネジメントに関するよくある質問

Q1.すぐに実践できる方法ってありますか?

A.あります。代表的なのは三つです。

①1週間セルフモニタリングシート

毎日「出来事・感情や身体反応・取った対処法」を簡単に記録します。続けることで、自分のストレスパターンが見えてきます。

②仕事版コーピング・カタログ

ストレス対処法を職場の具体例とともに一覧化したツールです。「会議疲れ=終了基準を宣言」「上司との摩擦=Iメッセージで伝える」といった形ですぐに活用できます。

③1on1質問票(管理職用)

部下に「負荷はどうか」「裁量はあるか」などを確認するための質問をあらかじめ用意すれば、短時間の面談でも効果的に対話ができます。

Q2.ツールを使っていても、部下の調子が悪くなることはありますか?

A.あります。セルフチェックを続けていても、不調が進む場合があります。特に次のサインが2週間以上続いたら要注意です。

①不眠や気分の落ち込み

②業務ミスや事故の増加

③遅刻や欠勤の増加

こうした兆候が見られたら、部下が一人で抱え込まず、産業医や外部相談窓口につなげられるようサポートしてください。

Q3.アンガーマネジメントとストレスマネジメントはどう違うんですか?

A.アンガーマネジメントは「怒り」の扱いに特化した対処法です。一方、ストレスマネジメントは心身全体のストレス反応への包括的なアプローチです。現場では両者を補完的に使います。

Q4.今の仕事のストレスを減らす方法はありますか?

A. 業務内容そのものよりも、裁量の大きさ・支援体制・役割の明確さといった条件によってストレスの感じ方は変わります。タスクの優先順位を上司とすり合わせる、支援リソースを共有する、役割分担を明確化するといった工夫が有効です。

Q5.ストレスマネジメントに関する資格はありますか?

A.あります。たとえば「産業カウンセラー」や「公認心理師」といった資格です。どれも「学びの入口」として活用できます。ただし大切なのは資格の有無ではなく、得た知識を自分や職場にどう活かすかです。

まとめ

ストレスマネジメントは、組織の持続的な成果を支える基盤です。セルフケアの習慣化と並行して、管理職・人事によるラインケアやストレスチェック制度を活用し、職場全体で取り組むことで、従業員のウェルビーイングと企業の生産性は大きく向上します。

重要なのは「個人の努力」と「組織の仕組み」の両輪を回すことです。法改正の流れを見ても、ストレスマネジメントはもはや大企業だけの課題ではなく、すべての事業場に求められる経営責任といえます。

業務過多による疲弊や、逆に負荷不足によるモチベーション低下など、ストレスの形は多様です。こうした「見えにくい課題」を1on1やストレスチェックを通じて可視化し、改善のPDCAに結びつけることが不可欠です。ストレスへの適切な対応は、従業員の健やかな働き方を支えるだけでなく、企業競争力を左右する投資でもあります。

ストレスマネジメントとは?

「ストレスマネジメント」とは、日々の仕事や生活の中で生じるストレス要因(ストレッサー)と、それに対する自分自身の反応を正しく把握し、心身への悪影響を最小限に抑える取り組み全般を指します。

単なる「気分転換」や「リフレッシュ」にとどまらず、セルフケアの習慣化や職場環境の整備を含めた包括的なマネジメント活動である点が特徴です。

これは「個人だけの努力」にとどまりません。管理職や人事が仕組みとしてストレスマネジメントを支えることで、従業員一人ひとりの健康と、組織全体の持続的な成果が守られます。

なぜビジネスで重要なのか?

ストレスマネジメントがビジネスに不可欠である理由は明確です。ストレスが高まると集中力や判断力が低下し、生産性に直結するだけでなく、業務上のミスや事故のリスクも増えます。心身の不調が長引けば休職や離職につながり、組織にとって大きな損失となります。

厚生労働省の調査によれば、メンタルヘルス不調により休業または退職した労働者がいる事業所は全体の12.8%にのぼります。また、仕事に関して強い不安や悩み、ストレスを感じている労働者の割合は68.3%であり、働く人の7割近くがストレスを抱えていることがわかります。

一方で、適切にストレスをコントロールできれば、冷静な意思決定や持続的なパフォーマンスを実現でき、職場全体のエンゲージメントや健康経営の推進にもつながります。つまり、ストレスマネジメントは個人の健康を守るだけでなく、企業の成長基盤を支える戦略的な取り組みなのです。

労働安全衛生法とストレスマネジメントの関連性

ストレスマネジメントは、労働安全衛生法の観点からも重要なテーマです。

2025年5月14日に公布された労働安全衛生法等改正(令和7年法律第33号)により、ストレスチェック制度は従業員50人未満の事業場にも義務化されることが確定しました。施行時期は公布後3年以内(政令で定める日)とされ、各社は制度設計と運用体制を前倒しで整える必要があります。この改正により、「制度を何のためにどう回すか」という基本設計の重要性が一段と高まりました。

同制度は、メンタルヘルス対策の一次(未然防止)・二次(早期発見)・三次(復職支援)という「予防の3層」の中で、一次予防を推進する仕組みに位置づけられます。また、実務運用は「四つのケア」(セルフケア/ラインケア/事業場内産保/事業場外資源)の連携が基本です。すなわち、制度単体ではなく、日常のケアと連動させてこそ効果が出ます。(参考:厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策の現状等」、厚生労働省「ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて」)

背景として、厚生労働省が掲げる「多様な人材が安心して働き続けられる環境を整備する」という目的があります。実際、仕事上の強いストレスによって精神障害が労災と認定された件数は2023年度に過去最多を更新。2023年度に請求件数3575件、支給決定件数は883件にのぼり、現場レベルでの対策強化が急務であることを示しています。

したがって、ストレスチェックを単なる年1回の調査で終わらせるのではなく、セルフケアやラインケア、1on1面談といった仕組みにどうつなげるかが経営の責任となります。言い換えれば、ストレス対策は大企業だけの課題ではなく、規模を問わずすべての職場に求められる基本要件になったのです。管理職や人事は「制度対応者」であるだけでなく、「制度を職場改善のPDCAに活かす設計者」としての役割を担う必要があります。

「四つのストレッサー」を知る

「ストレス」という言葉は日常的に使われますが、その仕組みを理解するためには「原因」と「反応」を切り分けて考えることが大切です。外部からの刺激や負荷をストレッサー(stressors)と呼び、それに対して心や体が示す変化が「ストレス反応」です。

ストレッサーには、大きく次の四つの種類があります。これは産業保健の実務で広く用いられる整理です。

✅ 物理的要因:騒音、温度変化、照明、振動など

✅ 化学的要因:薬品や化学物質への曝露、大気汚染など

✅ 生理的要因:睡眠不足、病気、疲労、加齢など

✅ 心理社会的要因:人間関係の摩擦、役割の曖昧さ、過重労働、昇進や異動といったライフイベント

特に職場で多く見られるのは、④心理社会的要因の具体例として「仕事量・質のプレッシャー」「裁量不足や役割の不明確さ」「上司・部下の関係や評価の不公平感」などです。

厚生労働省の調査でも、強いストレス要因として最も多く挙げられるのは「仕事の量」であり、令和6年の調査では約4割を超えています。

続いて「仕事の失敗、責任の発生等」「仕事の質」となっており、まさに日常業務の中で生じやすい領域に集中しています。

管理職や人事にとって重要なのは、この代表的なストレッサーがチームのどこで起きているかを観察し、早めに調整することです。業務量の棚卸しや役割分担の明確化、人事評価の透明性を高めるといった取り組みは、ストレスを減らすだけでなく、組織の信頼感とパフォーマンスを同時に高める手段となります。

ストレス反応の3段階モデル(汎適応症候群:GAS)

ストレッサーにさらされると、心身には心理的・身体的・行動的なサインが現れます。心理的には不安やイライラ、意欲の低下。身体的には頭痛や肩こり、胃痛や動悸。行動面では遅刻や欠勤、ミスの増加、飲酒やカフェインへの依存などが代表的です。

カナダの生理学者ハンス・セリエは、こうした反応が「汎適応症候群(General Adaptation Syndrome:GAS)」として三つの段階をたどると説明しました。

1.警告反応期(Alarm stage)

ストレッサーに直面した直後の段階です。最初に体温や血圧の低下などの生理機能が一過性に低下する「ショック相」が起き、続いて「反ショック相」に入り交感神経が優位となり心拍・血圧・呼吸が上がり、いわゆる「闘争・逃走反応」が起こります。職場では、突発的なトラブル対応や新しい仕事への挑戦で一時的に緊張感が高まっている状態に相当します。

2.抵抗期(Resistan stage)

ストレスが持続しているものの、体はなんとかバランスを取ろうとする段階です。一見落ち着いて通常業務をこなしているように見えますが、実際にはエネルギーを消耗し続けており、長時間労働や休息不足が重なると限界が近づきます。職場では「頑張れているが、疲労が積み重なっている社員」の状態です。

3.疲弊期(Exhaustion stage)

ストレスが長期間続き、心身の抵抗力が尽きた段階です。不安や抑うつ、意欲低下といった精神症状に加え、胃潰瘍などの身体症状が現れることもあります。ビジネス現場では、遅刻や欠勤の増加、業務ミスの頻発、さらには休職や離職に直結するケースも見られます。

ビジネスでのレッドフラッグ

特に以下の兆候は「疲弊期」に差しかかっているサインとして要注意です。

✅ 2週間以上続く不眠や抑うつ傾向

✅ 業務ミスや事故の増加

✅ 遅刻・欠勤の増加

これらを放置すると深刻なメンタルヘルス不調に発展する可能性が高いため、管理職や人事は早めに声をかけ、業務調整や専門家への相談につなぐ必要があります。

つまりGASモデルは、単なる理論にとどまらず、現場で「どの段階にいるか」を見極めるための実務的なコンパスといえるのです。

セルフモニタリングとセルフチェック

ストレスマネジメントの第一歩は、従業員が自分の状態を把握できるようにすることです。しかし、多くの人はストレスに慣れてしまい、気づかないうちに心身に負荷を抱えています。そこで管理職や人事には、セルフモニタリングを後押しし、必要な仕組みを提供する役割があります。

日常的に使える方法

現場で実践しやすいのが「3行日記」です。1日の出来事、そのときの感情や身体の変化、取った対処法を簡単に書き出すだけで、自分のパターンに気づきやすくなります。管理職は「短くても良いから記録する習慣を持とう」と働きかけ、1on1面談などで振り返りの材料にすると効果的です。

また、早期サインを見逃さない工夫も欠かせません。睡眠リズムの乱れ、食欲や体重の変化、集中力の低下、作業ミスの増加、飲酒やカフェイン摂取の増加といった兆候をリスト化して定期的に確認することで、従業員自身も不調に気づきやすくなります。

管理職はこのチェックリストを部下と共有し、「自分だけでは気づきにくいサイン」を対話のきっかけにできます。

ストレスチェック制度の位置づけ

企業としては、年1回のストレスチェック制度も重要な仕組みです。ただし、それを単なるスクリーニングで終わらせるのではなく、結果をセルフケアや職場改善にどうつなげるかが経営課題となります。個人結果は本人の同意を前提に、上司との面談や業務調整に結びつけることが望ましいでしょう。

つまり、セルフモニタリングは「個人の習慣」と「企業の制度」を両輪で回すことで、早期発見・早期対応につながります。そして管理職は、その接点をつくるファシリテーターとしての役割を担っているのです。

ストレスコーピング5タイプの使い分け

セルフモニタリングによって自分の状態を把握したら、次のステップは「その場でどう対応するか」です。これを「ストレスコーピング」と呼びます。難しく聞こえますが、要は「ストレスに直面したときの具体的な対処行動」を意味します。

学術的にはコーピングは「問題焦点型」と「情動焦点型」の二大分類です。本稿では実務で使いやすいように五つに展開します。

①問題焦点型コーピング

ストレスの原因そのものに働きかける方法です。例えば、締切に追われているときにタスクを小分けにして中間レビューを設定する行動が該当します。管理職は個人に任せきりにせず、WBSや中間チェックをチーム単位で設計することで実践を後押しできます。

②情動焦点型コーピング

感情の揺れを落ち着ける方法です。イライラしたときに深呼吸をしたり、軽い運動で気分を切り替えることが例として挙げられます。管理職が会議前に「1分呼吸法」を紹介するなど、短時間でできる手法をチーム全体に広めることも効果的です。

③認知的再評価

出来事の捉え方を柔軟に変える方法です。上司からの指摘を「否定」と受け止めず、「改善のヒント」として解釈し直すことが代表例です。管理職は、フィードバック研修や「事実と解釈を分ける」トレーニングを仕組みとして提供することで、この姿勢を職場全体に根付かせることができます。

④社会的支援

同僚・家族・友人・産業医・外部相談窓口の支援を活用することがこれにあたります。助言・情報などの「情報的支援」は問題解決に、共感・配慮などの「情緒的支援」は感情調整に寄与します。管理職がEAPや相談窓口の情報を繰り返し周知し、相談しやすい文化を醸成することが大切です。

⑤気晴らし型コーピング

一時的に心身を休める方法です。短い休憩を取ったり、趣味やリフレッシュ活動に時間をあてるといった行動が含まれます。ただし、短時間の気分転換や一時離席は急性期の負荷を下げる補助として有効な場面もありますが、これを主要手段として常用すると回避傾向が強まり、長期的には成果や健康に不利になり得ます。短時間(例:10分以内)の小休止で区切り、その後は①問題焦点型や④社会的支援に切り替える前提で運用するのが望ましいでしょう。

これらの方法は「どれか一つを選ぶ」のではなく、状況に応じて組み合わせることで効果を発揮します。そして大切なのは、個人の工夫を組織全体の仕組みに落とし込むことです。労働安全衛生法の改正でも、産業医や外部相談窓口の活用といった支援体制の整備が重視されており、マネジメントの関与は不可欠となっています。

エビデンスに基づくセルフケアのポイント

ストレスマネジメントは、その場しのぎの対応だけでは不十分です。日常的にセルフケアを習慣化することで、集中力・判断力・創造性といった土台が整い、組織全体の生産性向上にもつながります。近年は、科学的に効果が確認された方法を生活に取り入れることが、世界的に推奨されています。

①呼吸法

最も手軽で効果的な方法の一つが呼吸法です。特に「吸うより長く吐く」呼吸は、副交感神経を優位にし、自律神経のバランスを整えます。数分の実践でも主観的な落ち着きや心拍の安定がみられることがあり、緊張場面でも落ち着いて判断できる状態をつくりやすくなります。実際にペース呼吸(4秒吸って6秒吐くなど)は、ストレス軽減や集中力アップに効果があることが複数の研究で報告されています。

②マインドフルネス

マインドフルネスとは、意図的に「いまこの瞬間」に注意を向け、起きている経験をありのままに受け入れる心の状態を指します。代表的な実践方法は「瞑想」であり、呼吸に意識を集中するシンプルな手法から始められます。マインドフルネスは気づきを通じて内省力やセルフアウェアネスを高める点に特徴があります。

もともとスピリチュアルな印象を持たれがちですが、近年はその科学的効果が注目され、Googleをはじめとする多くのグローバル企業も導入していることで知られています。

③睡眠

睡眠は心身の回復に欠かせず、集中力や判断力、事故防止にも直結します。厚生労働省の『健康づくりのための睡眠ガイド2023』では、成人はおおむね6時間以上の睡眠を確保することが推奨されています。ただし必要な時間は個人差があるため、日中の眠気や疲労感を目安に調整することが重要です。

また、規則正しい生活リズムや就寝前のリラックス、夜間のデジタル機器使用を控えるといった工夫は、睡眠の「質」を高めるうえで効果的です。睡眠不足は生活習慣病やうつ病リスクを高めることも示されており、職場全体で取り組むべき課題といえます。

④運動

現代の働き方では長時間の座位が常態化していますが、「座りすぎ」は心身に深刻な悪影響を及ぼします。世界保健機関(WHO)は成人に対して「週150〜300分の中強度運動」または「週75〜150分の高強度運動」を推奨しています。これは毎日20〜40分程度の速歩きや軽いジョギングで達成可能な水準です。運動習慣は総死亡率や心血管疾患リスクを下げるだけでなく、不安や抑うつの改善、睡眠の質の向上、肥満の予防など幅広い効果が確認されています。

参考:

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-jpn.pdf

避けるべき対処法は?

一方で、過度な飲酒や暴飲暴食、徹夜、長時間のSNSといった「望ましくない解消法」は、一時的には気がまぎれても長期的には心身を悪化させるリスクがあります。厚労省のメンタルヘルス対策指針でも、こうした行動は避けるべきと明記されています。

セルフケアは個人の努力にとどまらず、法改正の流れの中で国全体としても推進されています。つまり、呼吸・睡眠・運動といった日常の小さな実践は、従業員の健康を守るだけでなく、企業が「健全で持続可能な組織」であることを支える戦略的要素なのです。

仕事で使えるストレスマネジメント

ストレスマネジメントは従業員任せにするのではなく、管理職や人事が「どう支援するか」で大きく結果が変わります。ここでは職場で起こりやすい場面を例に、マネジメント側が取れる具体的な対応策を紹介します。

🖋️ケース1:部下の業務量が多すぎる

納期やタスクが重なり、部下が抱え込みすぎている様子はよく見られます。

対応策:部下にタスクを「必須」「できれば」「余力があれば」に仕分けさせ、優先順位を上司と確認します。そのうえで不要な業務を整理し、チーム全体で再分担することが重要です。「助けを求めてもよい」というメッセージを示すこと自体がストレス緩和につながります。

🖋️ケース2:会議でメンバーが疲弊している

長時間の会議は集中力を奪い、生産性を落とします。

対応策:会議冒頭に「本日の到達点」を明確化し、議論が広がりすぎた場合は「パーキングロット(後で検討する事項リスト)」に移します。管理職がファシリテーションを意識することで、時間の区切りと目的意識が定まり、会議の質が高まります。

🖋️ケース3:人間関係の摩擦がある

上司・同僚間の摩擦はパフォーマンス低下や離職リスクにつながります。

対応策:管理職は「事実」と「感情」を切り分けたフィードバックを行うことが有効です。たとえば「業務の進捗が予定より遅れている」(事実)+「このままでは他の工程に影響が出るのではと懸念している」(感情)と伝えることで、相手を責めずに課題を共有できます。

🖋️ケース4:締切プレッシャーで部下が追い詰められている

期限に追われると焦りから判断ミスや体調不良を招くことがあります。

対応策:上司が一緒に逆算計画を立て、途中で中間レビューを設定します。小さなゴールを区切ることで進捗を見える化し、過度なプレッシャーを和らげます。

これらの対応策はすべて、厚労省が推進する職場環境改善のPDCAとも共鳴しています。つまり、管理職は「目の前の不調に対応する人」ではなく、職場の仕組みを調整し、未然にストレスを防ぐ人としての役割を果たすことが求められているのです。

「ラインケア」管理職が担う最前線のメンタルヘルス対応

ストレスマネジメントの実践において、管理職が果たすべき最も重要な役割が「ラインケア」です。ラインケアとは、日常業務の中で部下の状態を把握し、相談に対応し、職場環境を整え、必要に応じて専門家につなぎ、職場復帰を支える一連の取り組みを指します。厚生労働省の指針でもメンタルヘルス対策の中核として位置づけています。

本稿では、実務で扱いやすいようにラインケアを「五つの視点」に整理します。

①早く気づく

遅刻が増える、表情が暗い、会議で発言が減るなど「いつもと違う」サインに早く気づくことが出発点です。病気の有無の判断は医師の仕事であり、管理職は気づきと初期対応に徹します。

②話を聴く

気づいたサインを放置せず、声をかけて話を聴きます。この際、評価や指示よりも「傾聴」を優先することで、信頼関係が築かれます。本人が産業医等への相談に抵抗を示す場合は、「代わりにこちらから相談してみるね」と管理職がまず専門家に相談し、助言に沿って対応する方法も推奨されています。

③つなぐ

自殺関連の発言・示唆、著しい不眠や食行動の変化、実務に支障する抑うつや不安が強い場合は、ためらわず早期につなぐことが原則です(産業医・事業場内産業保健スタッフ/地域の相談機関・医療。)

④職場環境を調整する

仕事の量と質、裁量、作業環境、人間関係、組織体制などストレス要因を把握・改善します。厚労省指針は職場環境等の改善の5ステップ(評価→体制づくり→計画→実施→効果評価・定着)を示しており、衛生委員会や産業保健スタッフと連携しながらPDCAで進めます。

⑤職場復帰を支える

休職からの復帰は段階的に。仕事内容・時間の段階的調整、復帰者の不安への配慮、チームの理解醸成がポイントです。就業上の配慮は産業医等の助言に基づき、無理のない範囲で進めます。

これらは単独で終わるのではなく、「気づく → 聴く → つなぐ → 調整する → 支える」という流れ全体がラインケアです。管理職は単なる指揮命令者ではなく、現場の健康マネジャーとしての役割を担っていることを意識することが大切です。

また、ラインケア全体で、健康情報を含む個人情報の保護と本人意思の尊重が必須です。社内規程と法令(個人情報保護法等)を遵守し、不必要な共有はしないことを徹底しましょう。

参考:「e-ラーニングで学ぶ15分でわかるラインによるケア」

ストレスマネジメントに関するよくある質問

Q1.すぐに実践できる方法ってありますか?

A.あります。代表的なのは三つです。

①1週間セルフモニタリングシート

毎日「出来事・感情や身体反応・取った対処法」を簡単に記録します。続けることで、自分のストレスパターンが見えてきます。

②仕事版コーピング・カタログ

ストレス対処法を職場の具体例とともに一覧化したツールです。「会議疲れ=終了基準を宣言」「上司との摩擦=Iメッセージで伝える」といった形ですぐに活用できます。

③1on1質問票(管理職用)

部下に「負荷はどうか」「裁量はあるか」などを確認するための質問をあらかじめ用意すれば、短時間の面談でも効果的に対話ができます。

Q2.ツールを使っていても、部下の調子が悪くなることはありますか?

A.あります。セルフチェックを続けていても、不調が進む場合があります。特に次のサインが2週間以上続いたら要注意です。

①不眠や気分の落ち込み

②業務ミスや事故の増加

③遅刻や欠勤の増加

こうした兆候が見られたら、部下が一人で抱え込まず、産業医や外部相談窓口につなげられるようサポートしてください。

Q3.アンガーマネジメントとストレスマネジメントはどう違うんですか?

A.アンガーマネジメントは「怒り」の扱いに特化した対処法です。一方、ストレスマネジメントは心身全体のストレス反応への包括的なアプローチです。現場では両者を補完的に使います。

Q4.今の仕事のストレスを減らす方法はありますか?

A. 業務内容そのものよりも、裁量の大きさ・支援体制・役割の明確さといった条件によってストレスの感じ方は変わります。タスクの優先順位を上司とすり合わせる、支援リソースを共有する、役割分担を明確化するといった工夫が有効です。

Q5.ストレスマネジメントに関する資格はありますか?

A.あります。たとえば「産業カウンセラー」や「公認心理師」といった資格です。どれも「学びの入口」として活用できます。ただし大切なのは資格の有無ではなく、得た知識を自分や職場にどう活かすかです。

まとめ

ストレスマネジメントは、組織の持続的な成果を支える基盤です。セルフケアの習慣化と並行して、管理職・人事によるラインケアやストレスチェック制度を活用し、職場全体で取り組むことで、従業員のウェルビーイングと企業の生産性は大きく向上します。

重要なのは「個人の努力」と「組織の仕組み」の両輪を回すことです。法改正の流れを見ても、ストレスマネジメントはもはや大企業だけの課題ではなく、すべての事業場に求められる経営責任といえます。

業務過多による疲弊や、逆に負荷不足によるモチベーション低下など、ストレスの形は多様です。こうした「見えにくい課題」を1on1やストレスチェックを通じて可視化し、改善のPDCAに結びつけることが不可欠です。ストレスへの適切な対応は、従業員の健やかな働き方を支えるだけでなく、企業競争力を左右する投資でもあります。