人材マネジメント

課長の時間を取り戻せ。1on1が変えるマネジメント構造

人材の流動化、リモートワーク、複雑化する組織構造。こうした変化の中で、管理職──特に課長層が担う負荷は、かつてないほどに増加しています。

「部下に目を配りたいが、手が回らない」

「育成より、進捗確認と火消しで精一杯」

「指示は出しているのに、部下が自律的に動かない」

このような悩みは、決してマネジメントスキルが不足しているわけではなく、そうならざるを得ない構造になっているというのが実態のようです。

こうした負荷を真に軽減するには、スキルや制度以前に、マネジメント構造そのものを見直す必要があります。

そして、その構造改革の第一歩が「1on1の再定義」にあると考えられます。

デキる上司は、感情を聴き、言葉を待ち、問いで背中を押す──。150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術

「この人になら、メンバーやチームを任せられる」。そう思える“デキる上司”に共通する特徴とは何でしょうか。

部下の活躍や成長を、安心して任せられる上司。そんな存在に求められているのは、圧倒的な指導力や経験ではなく、日々の対話の中で発揮される、一見すると気づきづらい技術です。

今、1on1は多くの企業で制度化され、導入が進んでいます。背景にあるのは、従業員の自律や上司と部下の関係性の質が、組織の成果に直結する時代になったこと。変化が激しく、答えが一つではない時代においては、指示命令ではなく「問いかけ」「寄り添い」「支援する力」が求められているのです。

私たちKakeaiが150万回以上の1on1データを通じて見出したのは、そうした時代において信頼される上司が実践している、「感情の受け止め」「言語化の支援」「成果と成長の橋渡し」という三つの対話の技術です。

単に話すのではなく、“どう向き合い、どう聴き、どう残すか”。これらを意識した対話が、部下からの厚い信頼を生み、行動へと駆り立てる原動力となるのです。

【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か

人事領域で旬な話題の一つが従業員エクスペリエンス(体験)。略してEX(Employee Experience)。顧客体験価値を意味するカスタマーエクスペリエンス(CX)を従業員に当てはめた概念です。

CXでは、顧客がある商品を知ってから購入し、利用、そしてリピート購入に至るまでの一連のプロセスを指す「カスタマージャーニー」という概念を使います。

同様にEXでは従業員のジャーニー、つまり採用面接から入社、そして退職後(時にはアルムナイ採用と呼ばれる退職者の再入社も含まれる)までの過程における個人のモチベーションの上下や悲喜こもごもの体験があることに注目します。

このEXが、人的資本経営の推進するうえでカギを握っていると指摘するのが、人事コンサルティングに長年携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏。

加藤氏へのインタビュー後編では、EXを切り口に、人的資本経営、エンゲージメント、そして、これからのリーダー像を紐解きます。

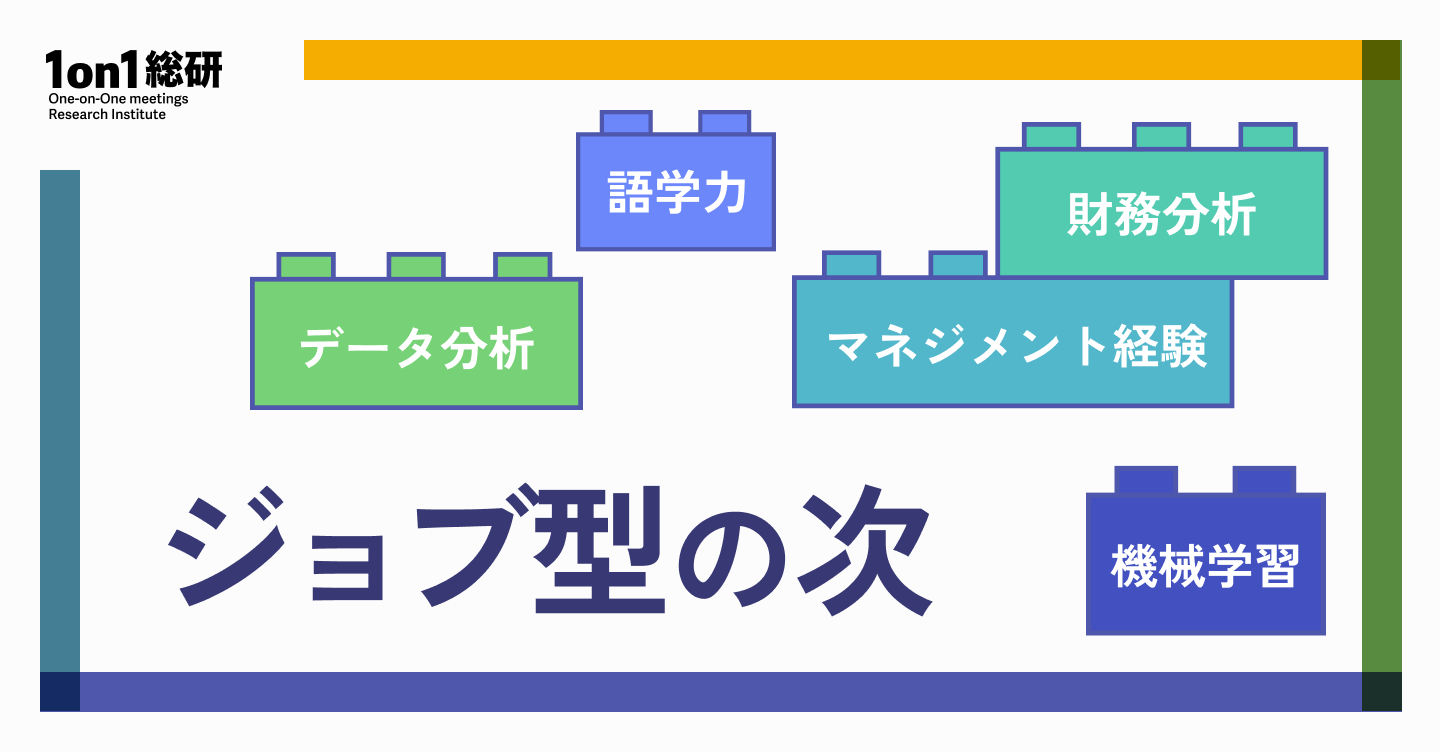

【注目】次世代雇用「スキル型」は日本に広がるのか

ここ数年、人事の世界で話題に上がっているのが「スキル型」雇用。

これは米国で「現行制度の限界」という課題に対して生まれてきたもの。現行制度とは、日本で言うところの「ジョブ型」雇用。日本で広がっているジョブ型が米国では時代遅れだというのです。

ジョブ(職務や職責)ではなく、スキル(知識や業務遂行力)に根差したスキル型とは一体何か。また、日本に定着している職能資格制度と何が異なるのか。

人事の世界で長くコンサルティングに携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏へのインタビュー中編では、日本でスキル型が広がる可能性について伺いました。

【徹底解説】OKRが企業にもたらすメリットとは? KPI、MBO、KGIとの違いも紹介

変化の激しい現代。誰もが同じことを、同じように行い、決められたルーティンワークを時間通りにこなしているだけでは、企業の競争力を保つことは難しくなっています。

これからの時代に求められるのは、「時間ではなく成果で評価する」「組織の命令に従わせるのではなく、個人のアイデアや独自性を尊重する」といった、新しい人材マネジメントのあり方です。

そこで注目されるのが、シリコンバレー発の目標管理手法であるOKR(Objectives and Key Results)です。

この記事では、OKRの基本的な仕組みや運用方法、そしてよくある失敗とその防ぎ方までを詳しく解説します。社員一人ひとりの自主性を引き出し、企業の変革を推進するOKR活用のポイントをご紹介します。