現代社会は「合意形成」そのものが困難な時代を迎えている。政治の世界では分極化が進み、SNSでは対話を欠いた議論が平行線をたどる。家庭では親子の価値観にずれが生じ、地域社会では多様な利害の調整が課題となっている。

企業も同様だ。かつては比較的同質的な価値観を持つメンバーで構成されていたが、今や異なる世代、多様な背景、様々な人生観を持つ人々が同じ職場で働いている。

従来のトップダウン型意思決定や暗黙の了解に基づく業務進行は機能しにくくなり、多様性を前提とした新しい形の合意形成が求められている。組織の目標と個人の価値観、上司の期待と部下の希望──これらの間に横たわる溝を埋め、真の合意を生み出すことが現代ビジネスリーダーの急務となった。

新シリーズ「ディープ・コンセンサス」は、表面的な妥協ではなく、厳しい対話を通じて本質的な合意を築く技術を探求する。

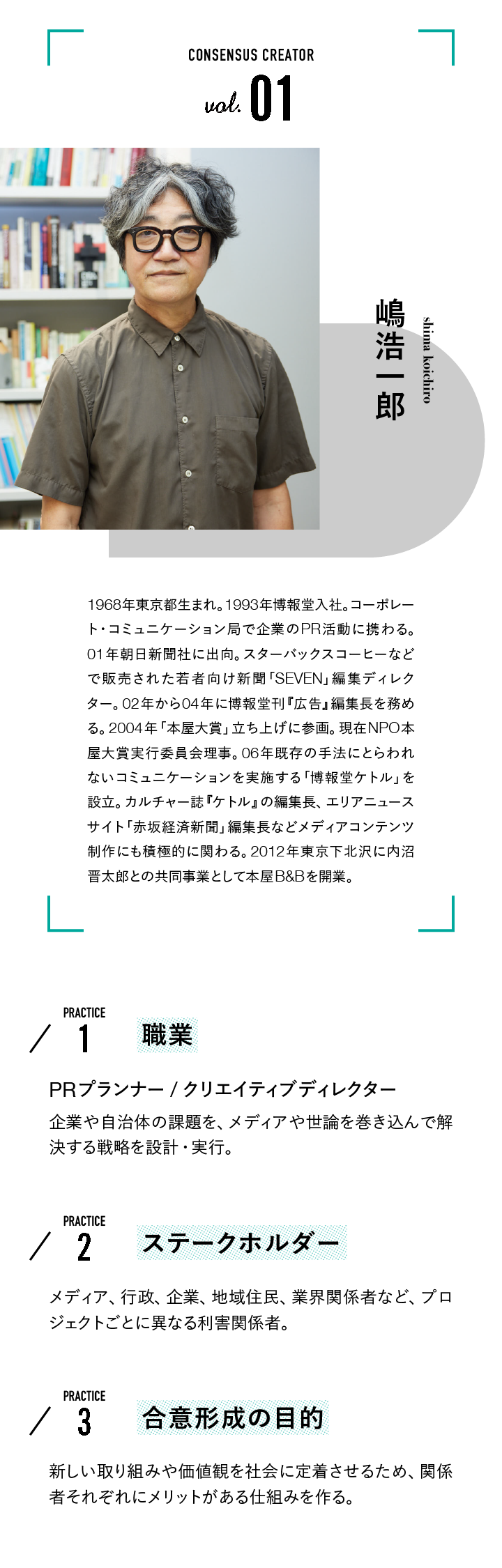

第一弾として、30年以上にわたり業界の壁を越えた合意形成を実践してきたPRのプロフェッショナルで、「本屋大賞」の立ち上げ、運営への参画、さらには博報堂ケトルでの数々の地方創生プロジェクトを通じ様々なステークホルダーと関係を築いてきた嶋浩一郎氏に話を聞いた。

(構成:樫本倫子 撮影:南 阿沙美)

目次

PRの本質は「合意形成」にある

──たくさんの方がPRをメディア露出獲得の技法だと思っていますが、嶋さんは違うお考えですね。

PR(パブリック・リレーション)のことを、パブリシティなどのコミュニケーションの技術だと思っている人がたくさんいます。

メディアという第三者を介在して、ブランドが発信したい情報をニュースにしてもらう技術がPRだと。たしかに、パブリシティはPRの重要な技術の一つであるんですが、この捉え方はPRを過小評価することになると思うんです。

PRとは、これまでになかった価値観や行動様式など新しい「あたりまえ」を世の中に定着させるために、あらゆるステークホルダーと関係を築き、継続的に対話し「合意形成」を目指す活動だと私は思っています。

パブリシティ露出だってそういう合意形成によって生まれるんですよ。

メディアに「今度こんな商品を出すので、今までと違ったライフスタイルが実現できるんです。その世界観は素敵だと思いませんか?」と投げかける。受け取った側にそのライフスタイルの価値を理解してもらって、はじめてパブリシティが行われる。

「新商品を記事にしてください」なんてお願いしても、メディアにそれを聞く筋合いは一切ないわけですから。

「みなさんの読者や視聴者にとっても、いい情報ですよね。だからこのアイデアを一緒に伝えていただけませんか?」という「合意」を持てるかどうかが、PRにおいては決定的に重要なんです。

反対意見も包み込み、味方に変える

——どのような合意形成が新しい「あたりまえ」を社会にもたらしてきましたか。

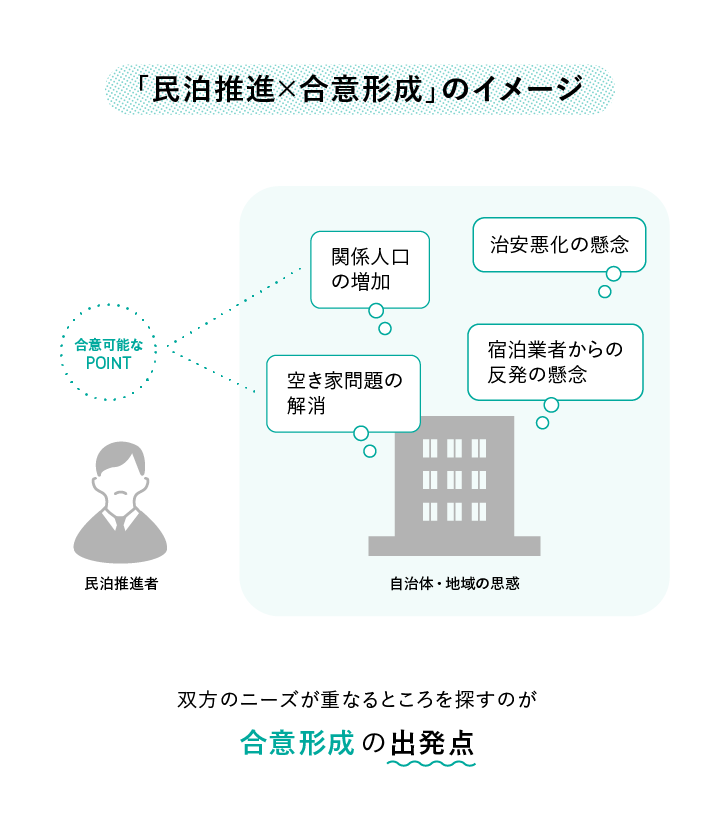

民泊を例にお話ししましょう。最初に民泊をサービスとして考えた人は、新しい宿泊体験が生み出せると心踊ったはずです。旅好きや新しい体験が好きな生活者にも魅力的に感じられたでしょう。

でも、民泊を広めようとすれば、必ず反対意見が出てきます。「知らない人が泊まりに来るなんて気持ち悪い」と思う人もいるでしょうし、ビジネス的に「既存の旅館やホテルの人たちの産業を守らなきゃ」と思う人もいる。

ここからがPRパーソンの腕の見せどころです。

意見が異なる人たちを突き放すのではなく、反対意見も包み込み、対話を続けながら「それなら私たちも合意できます」と、互いに“握手できるところ”を探していく。

自治体が営業許可を出す民泊で言えば、自治体に「関係人口を増やすために民泊を活用したらいかがですか?」と提案してみる。空き家問題で困っている地域には「空き家活用の手段として民泊はどうでしょう?」と。

相手の立場に立って、その人が困っていることややりたいこと、相手の価値観の中で自分が提供しているサービスがどう使えるかを考えてみるんです。

自分の視点ではなく、相手の視点から、自分が言いたいことがどう見えるかメタ認知することで切り口を見つけ、普及させていく。

——嶋さんは「本屋大賞」にも携わっていますね。

📝 Memo

本屋大賞:2004年創設の、全国の書店員の投票だけで選ばれる文学賞。書店員が「面白かった」「お客様に薦めたい」と思った本を選ぶ。従来の作家・評論家による選考とは異なり、読者に最も近い書店員が「売り場からベストセラーをつくる」新しい仕組みとして注目を集め、受賞作の多くがベストセラーになっている。

「本屋大賞」も立ち上げ当初から、すべての方が応援してくれたわけではありませんでした。

従来の作家や文学者が選ぶ文学賞から「書店員が選ぶ文学賞」へと、新しい「あたりまえ」を生み出したのが本屋大賞です。始めた頃には「本屋さんが選んだ本が本当に売れるの?」といった懐疑的な声もありました。

でも、大賞に選ばれた本をちゃんと店頭に並べておくと、発表日から飛ぶように売れていく。受賞作がベストセラーになり、映画化もされ、注目を集めていく。そうなってくると、最初のうちは「お手並み拝見」と見ていた人たちが、だんだん協力してくれるようになるんです。

それで全然いいんです。新しいチャレンジに最初は合意しなかった相手が、成功する姿を見て「このアイデアなら乗ってもいいかな」と思うのは自然なことですから。

誰も登頂に成功したことがない山を登れと言われ、「知らない山は怖いなぁ。誰かが成功した道をあとで歩いて行こう」と思うのはあたりまえの行動です。

世の中の新しい仕事は、みんなそう。小さな成功を重ねることで、仲間が増え、反対していた人も、どんどん巻き込んで大きくなっていくものです。

「同じ」を見つけるのがPR思考

——嶋さんの著書『「あたりまえのつくり方」─ビジネスパーソンのための新しいPRの教科書』の中にあった「広告は違いを見つけるとほめられる仕事で、PRは同じところを見つけるとほめられる仕事」という言葉が印象的でした。

これは僕が一番大切にしている考え方です。広告は競合他社との違いを強調して差別化を図りますが、PRは逆なんです。「同じ部分」を見つけることから始まる。

異なる価値観がぶつかり合い、分断が深まりつつある今だからこそ、「違い」ではなく「同じ」に目を向ける。

対立事項があったとしても「ここは握手できますよね」と、異なる価値観を持つ人やさまざまなステークホルダーと共通の利益を見つけ出す。こうしたPRの考え方が重要になってきているのです。

みんなが主役「あれ、俺」を設計

——合意形成において、最も重要なポイントは何でしょうか?

みんなが「あれ、俺がやった」って言えるような仕組みを作ることです。

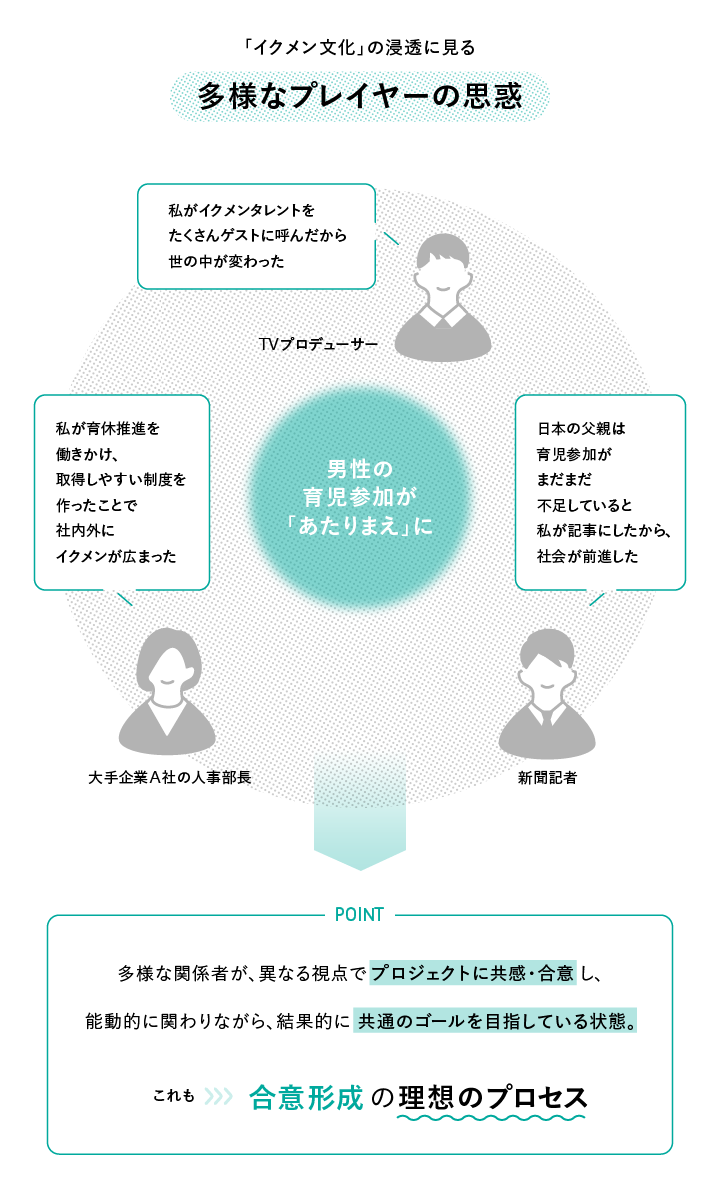

たとえば、近年では男性の育児参加が「あたりまえ」になりつつありますが、この変化はさまざまなステークホルダーたちが、子育ての新しい価値観について合意形成を進め、行動することで社会に浸透してきました。

テレビ番組のプロデューサーは「私がイクメンタレントをゲストに呼んだから世の中が変わった」と言うし、新聞記者は「私が日本の父親は育児参加が足りないって記事に書いたから、これだけ社会が前進した」と自慢できる。企業の総務部長は「私が男性社員が育児休暇を取りやすい制度を作ったから、育休の取得率があがった」と評価される。

それぞれが持っているのは、まったく違う能力です。しかも、視聴率を取りたい、いい記事を書きたい、会社の中で認められたい、と、異なる価値観や利害関係で働いている人たちが影響を与え合いながら、同じ方向を向き、世の中の新しい「あたりまえ」を作っていったわけです。

同じ「北極星」を目指せているか

——企業内においても「合意形成」が求められる場面がたくさんあります。PRの考え方は応用できますか?

まずは経営層が本当に目指したくなる「北極星」を明示し、みんながそれを理解することが大事だと思います。

「あなたの立場や仕事の仕方だったら、あの北極星に、こうやって向かえばたどり着けるよ」と、全員に、その動機づけを持たせることができるか。

あの星を目指したらお客さんも喜ぶし、自分たちにとっても、誇れるよい仕事になるね、という認識合わせを、プロジェクトレベルでも、経営レベルでもやること。

この北極星の示し方が大事だと思いますね。ちゃんと社内のみんなが乗っかれる雰囲気を作ること。

——嶋さん自身は、メンバーとの対話でどんなことを意識していますか。

私が社員と話すときは、「この仕事は1年後こうなっていた方がいいよね、だから3カ月後にはここを目指そう」と、できるだけゴールの解像度を上げて話します。

現場のスタッフはどうしても目の前にある仕事に精いっぱいになってしまって、明日、明後日の視点になりがちです。長期の目標地点と、そこにたどり着くために、目標からバックキャストして何が必要かを絶えず気づかせること。

そのために、「今、何をしようか?」と、時間がある限りブレストしていますね。

ブレストにはいくつかルールがあります。「相手の意見を否定しないこと」「アイデアにどんどん乗っかっていくこと」。私たちの業界では、“アイデア イズ キング”ですから、上司と部下のような関係性はブレストには持ち込みません。

また、部下との対話で気をつけているのは、実行するのは私じゃないので、自分のやり方やアイデアを押し付けないこと。

「こうすればいいじゃん」と言ったら、「いや、それは嶋さんだからできるんですよ」という反応が返ってくることもあります。

人脈や経験がなくても、相手にとってメリットがある提案――つまり合意形成できるアイデアを持って訪ねれば、意外と道は拓けるし、私もそうやってきたので、過去の経験を伝えていくようにしています。

その人の能力をフル活用し、目指すべき北極星に、たどり着くためのルートはどこにあるのか。そんな話は常にしていますね。

たしかに、一人ひとりの部下と10分でも時間があれば、ゴールの設定とそこを目指す方法の話をしていますから、ある意味これが自分にとっての「1on1」なのかもしれませんね。

偶然顔を合わせたときもふくめて社内ではそんなふうに会話しています。

反対は当たり前の前提

——新規事業など、組織内で新しいことを始めるときの抵抗にはどう対応すべきでしょうか?

大前提として、新しいことに反対者がいるのはあたりまえです。成否がわからないことに抵抗するのは自然なこと。私自身が過去に反対した部下の出したアイデアで、のちのち成功したものもいっぱいあると思います。すみません!

トラディショナルな企業ほど、成長を続けてきた実績と確固な企業カルチャーがあるから、新しいことに挑戦するハードルが、高くなりがちです。

あらゆるチャレンジには、最初、ネガティブに捉える人や反対者がいます。その人たちを巻き込んでいくこと自体が、仲間を増やし、みんなが乗れる船を作り、ビジネスを大きくしていくプロセスなので、反対者の存在はありがたいくらいですよ。

みんなが乗れる船を作る

——最近のビジネスにおける新しい「あたりまえ」として、どんな変化を感じていますか。

一つ目はライバルと一緒に仕事をすること、二つ目は得意先と受注発注の関係ではなく共同事業者になることです。

これまでは、競合とは仕事をしない、プレゼンで仕事を奪い合うのが常識でした。でも今は、競合と一緒に手を取り、得意分野を担当し合ったほうが、より大きな価値を産めるのであれば、協業する時代になりました。

また、単なる受注発注の関係だと事業が大きくならないので、依頼が来たときに「企画費はいらないから、博報堂ケトルと声をかけていただいた○○社さんの共同事業にして、ビジネスにしましょう」と、私たちから提案することもあります。共同事業になると、お互い本気で関わるし、ビジネスとしてどんどん自走し、拡大していくんです。

PRは異なる価値観の人たちを一つの北極星に向かわせる合意形成の技術ですが、それはあらゆる場面で活用できます。異なる立場の人たちが、それぞれのモチベーションを持って、目指すべき星に向かっていけるようにしてあげること。

ただ、人はみんながみんな冒険好きではありません。今の生活を守ろうとする現状維持派が少なくないので、いかに「あなたの能力を使う場ですよ」「あなたの力があってこそ、はじめて実現できるんです」と合意形成していけるか。

分断の時代だからこそ、違いを見つけるのではなく、同じものを見つけて、みんなが乗れる船を作る技術が、これからの社会や組織運営には不可欠かもしれませんね。

📕書籍紹介

社会をつなげ、ビジネスを動かし、ブランドが愛される、PRの真髄は「合意形成」にあり。 ノンアル、キャッシュレス、リモート勤務……は、いかにして「あたりまえ」になるのか? 新たな「常識」が日々、生まれる時代をリードするPR実践論、登場。 本書は、PR界の第一人者である嶋浩一郎氏が30年以上の経験を凝縮し、パブリック・リレーションズ(Public Relations)の本質を問い直すことで、新しいアイデアやサービスを社会に浸透させ、ビジネスを加速するための実践的な思考と方法を記した指南書。

『「あたりまえ」のつくり方 ━━ビジネスパーソンのための新しいPRの教科書』

出版社:NewsPicksパブリッシング

著者:嶋 浩一郎

書籍リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/4910063323