「頑張っているのに評価されない」——そんなモヤモヤを抱えた経験はないだろうか。多くの場合、問題は”ちゃんとしている自分”を見せようとすることにある。真に評価される人が実践しているのは、「できていないことの開示」だ。頑張りが報われないと感じているあなたが、より高い評価を獲得するための方法を紹介する。

目次

「問題ないです!」と言ってしまう人は要注意

頑張っているのに上司が自分を認めてくれない——。そんな悩みを抱える人には、ある共通点がある。それは「上司は自分を評価する人」と過剰に意識してしまうことだ。その結果、「自分はちゃんとできているか」ばかり気にして、本来必要な率直なコミュニケーションができなくなってしまう。

一方、上司を“評価者”として強く意識していない部下は、むしろ「上司をうまく使おう」といったスタンスを持っていることが多い。たとえば、「いまこの点で困っていて、ここを少し後押ししてもらえたらうまくいきそうです」と、自分から率直に助けを求めることができる。

過剰に反応してしまう背景には、「過去の上司が評価をちらつかせていた」といった経験もあるかもしれない。しかし多くの場合、それ以上に本人の“まじめさ”が影響している。「ちゃんとしていない自分が嫌だ」「完璧でありたい」という気持ちが強いために、「この人に『あなたはちゃんとできている』と思われないといけない」と過剰に意識してしまうのだ。それが、たとえば上司への忖度につながったり、自分が考える理想像とは異なる自分で上司に接するという行動につながっていく。

心理的安全性とは、互いに率直に話し合える状態を指すが、こうした部下の行動は、その安全性を自ら壊してしまう行為であり、言うなれば“自ら負けにいっている”ようなものだ。

さらに厄介なことに、上司は部下が自分を評価者として過剰に意識していることには気づきにくい。そのような状況下で、評価に懸念を持つ部下は、上司やさらに上の役職者から「困っていることはない?」と尋ねられても、「はい、頑張っています!」「問題ありません!」と、“ちゃんとできている自分”を見せようとしがちである。

だが上司が期待しているのは、会社として求められる成果を出すことだ。頑張る姿勢そのものではない。どれだけ努力しても、会社が求める成果を出していなければ、高評価にはつながらない。ここに「頑張っているのに評価されない」というすれ違いが生まれるのである。

「自己採点では90点」は良い成績か?

つい「頑張っています」と口にしてしまう人が、自身の努力に対する自己認識と一致した評価を得るにはどうすればよいのだろうか。

その第一歩は、「上司に評価される側」という意識に囚われすぎず、対等な対話を通じて“目線を合わせる”ことから始まる。たとえば、担当業務について、以下のような言い方で話を切り出してみるとよい。

「この業務について、自分では60点くらいだと感じています。理由は○○です。この部分をもう少し改善できれば、あと20点くらいは上げられる気がしているのですが、課長はどうお考えですか?」

このように率直に伝えられれば、上司も「いや、現状は40点だよ。なぜなら……」あるいは「むしろ80点あると思う。このあたりを調整すればさらに良くなる」といった形で、具体的なフィードバックを返すことができる。

ここで大切なのは、“点数”そのものではなく、「上司が現状をどう捉えているか」「何を基準に評価しているのか」を、部下が理解することにある。

「頑張っているのに評価されない」と感じている人は、往々にして「私はこんなに努力しているので高評価に値するはず」「自己採点では90点なのだから良い成績であるはずだ」という前提で話してしまいがちだ。しかし上司が評価するのは「努力の姿勢」ではなく「達成した成果」である。

この認識のずれを解消するためには、自己評価を押しつけるのではなく、問いかける姿勢が必要だ。

「自分では90点を取れているつもりですが、課長からはどう見えますか? よければ、改善点も教えていただけますか?」

このような対話を通してこそ、認識のズレを埋め、建設的なフィードバックを得ることができる。評価は“気持ち”ではなく、“基準”に基づいて決まるものなのだ。

上司との対話は「点検シート」のように

上司と認識を合わせる「穴埋め」テンプレを活用しよう

上司と認識をすり合わせ、期待や成果を確認し、自分のアウトカムに結びつけることが評価につながる。強調しておきたいのは、「頑張っていること」自体が評価されるわけではないという点だ。

こうして考えてみると、頑張りをアピールするよりも、上司を「自分のアウトプットを高める存在」と捉え、協力を仰ぐほうが効果的であることに気づくだろう。

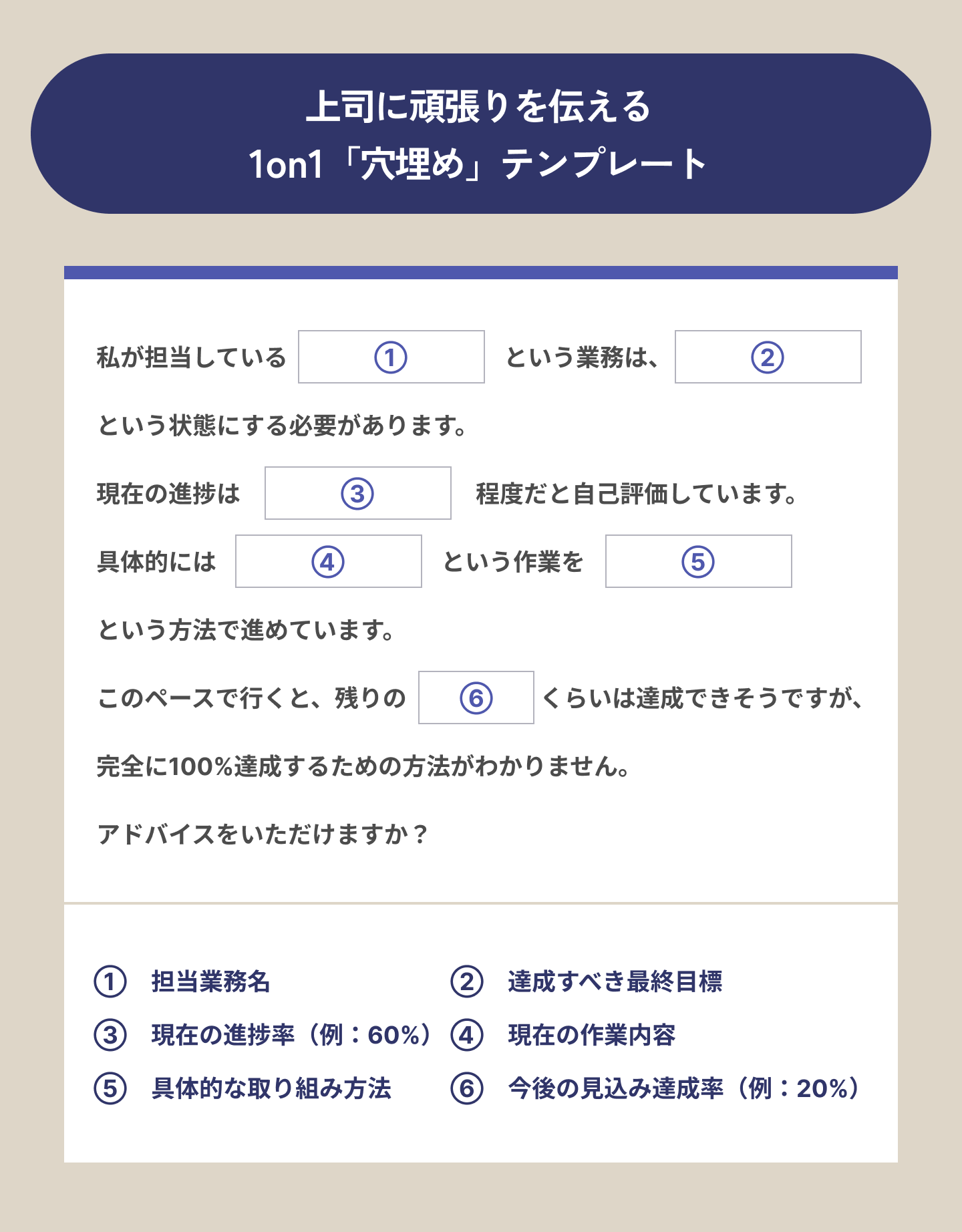

そこで活用してほしいのが、上司との1on1で使える「穴埋めテンプレート」だ。以下のような定型文を使えば、客観的に業務を見直し、上司の目に映る自分の仕事の価値を正確に把握できる。

【穴埋めテンプレート】

私が担当している【①】という業務は、【②】という状態にする必要があります。

現在の進捗は【③】程度だと自己評価しています。具体的には【④】という作業を【⑤】という方法で進めています。

このペースでいくと、残りの【⑥】ぶんくらいは達成できそうですが、完全に100%達成するための方法がわかりません。アドバイスをいただけますか?

①:担当業務名

②:達成すべき最終目標

③:現在の進捗率(例:60%)

④:現在の作業内容

⑤:具体的な取り組み方法

⑥:今後の見込み達成率(例:20%)

このテンプレート通りに相談すれば、上司は各項目について具体的に反応してくれるはずだ。さらに重要なのは、自分で埋められない項目が出てきた場合、それは業務の理解や設計に抜けがあるサインだということ。たとえば【②最終的な成果】を考えていなかったと気づくこともあるだろう。

テンプレが“フィードバックの質”を変える

実際に埋めてみると、具体的な内容に基づいた上司からの的確なフィードバックを得られるだろう。

【例文】

私が担当している【①A社の新規受注に関する資料作成】という業務は、【②営業部長のチェックを受けられる状態】にする必要があります。

現在の進捗は【③6割くらい】だと自己評価しています。具体的には【④資料作成のために社内データを集める作業】を【⑤Teamsで他部署のデータを自力で探しながら】進めています。

このペースでいくと、残りの【⑥2割】ぶんくらいは達成できそうですが、完全に100%達成するための方法がわかりません。アドバイスをいただけますか?

このやりとりを聞いた上司の思考は、以下のように展開されるかもしれない。

【①】この仕事って、そもそも今やるべきだったっけ?

【②】目的は営業部長チェックで合ってるのか?

【③】本人が思っているより進んでいないのでは?

【④】その作業は優先順位が高いのか?

【⑤】AIツールなどで代替できないか?

【⑥】その作業で2割は達成できないのでは?

こうしてテンプレートに基づいたやりとりをすることで、業務の優先順位、目的、進捗状況、取り組み方法など多角的な観点における上司と部下の認識の違いが明確になる。部下からの説明が「自己評価」と「そのように自己評価した理由」に分割されているため、上司からも内容が理解しやすい。

加えて、こうした問いかけは、マネジャーにとっても負担軽減につながる。部下の思考や状況が可視化されるため、より的確なフィードバックがしやすくなるからだ。

このように対話を続けていくと、あなたは自然と「”ちゃんとしている自分”を見せる」姿勢から「成長する自分」を見せる姿勢へと変わっていく。そのマインドセットの変化こそが、あなたの成長を後押ししてくれるに違いない。