楽は「楽をする」とも「楽しい」とも読めます。しかし、両方同時には読めませんので、あなたはどちらかを選ぶことになります。

同様に「働きやすさ」と「働きがい」の両立は困難。どちらか一方を選ばなければならないとされています。

この「働きやすさ vs 働きがい」という二項対立を超越する止揚(アウフヘーベン)はないのか……もちろん存在します。第三の道を拓くカギは「多様性」にあります。

これは個人間の違いに起因する多様性だけにとどまりません。「時間軸」の座標で見れば、一人の人間でも仕事とプライベートへの向き合い方が変化します。個人の中に多様性が内在しているのです。

同様に、世に存在するビジネスも、それぞれ成長性も安定性も異なります。本記事では企業、事業、個人それぞれの多様性が紡ぐ相互尊重の文化に焦点を当て、働きを巡る第三の道に迫ります。

目次

組織文化という第三の道

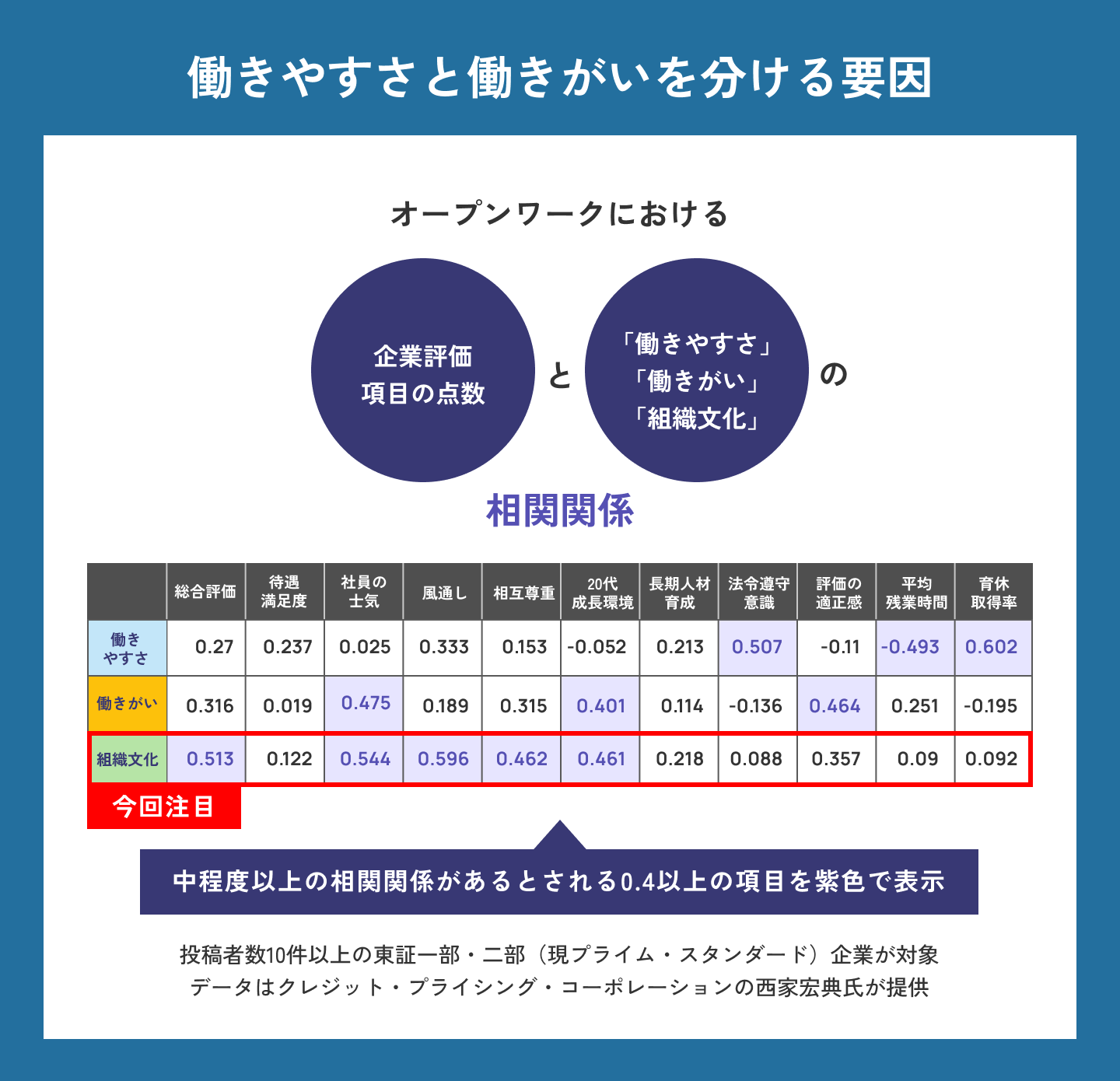

前回の記事では「働きやすさ」と「働きがい」を中心に解説しました。今回詳しく紹介するのが第三の道にも通じる「組織文化」です。

前回同様、クレジット・プライシング・コーポレーションの西家宏典チーフ・コンサルタントらによる、社員口コミサイト「オープンワーク」内にあるビッグデータ(現役社員およびOB/OGの口コミ)の分析結果を参照します。

この図の通り、組織文化スコアが高い企業は働きがいスコアと同様に、社員の士気、20代成長環境への評価が高い傾向にあります。

加えて、組織文化スコアは「社員の相互尊重」や「風通し」とも相関関係があります。これは働きがいスコアとの異なる点です。オープンワークの口コミに「肩書にとらわれずに自由に意見を言える」、「隣の部署と連携しやすい」などの声があると、これらの項目の評価が高まります。

また組織文化スコアの特徴として、残業時間や有給休暇取得率との関連はほとんどみられません。

なお、働きやすさが有給休暇消化率の高さや残業時間の少なさと関連することから、「身体的な健康」に関わるものだとすると、「組織文化」は社員の相互尊重などが関わることから、「心・精神上の健康」に資するものと捉えることができます。

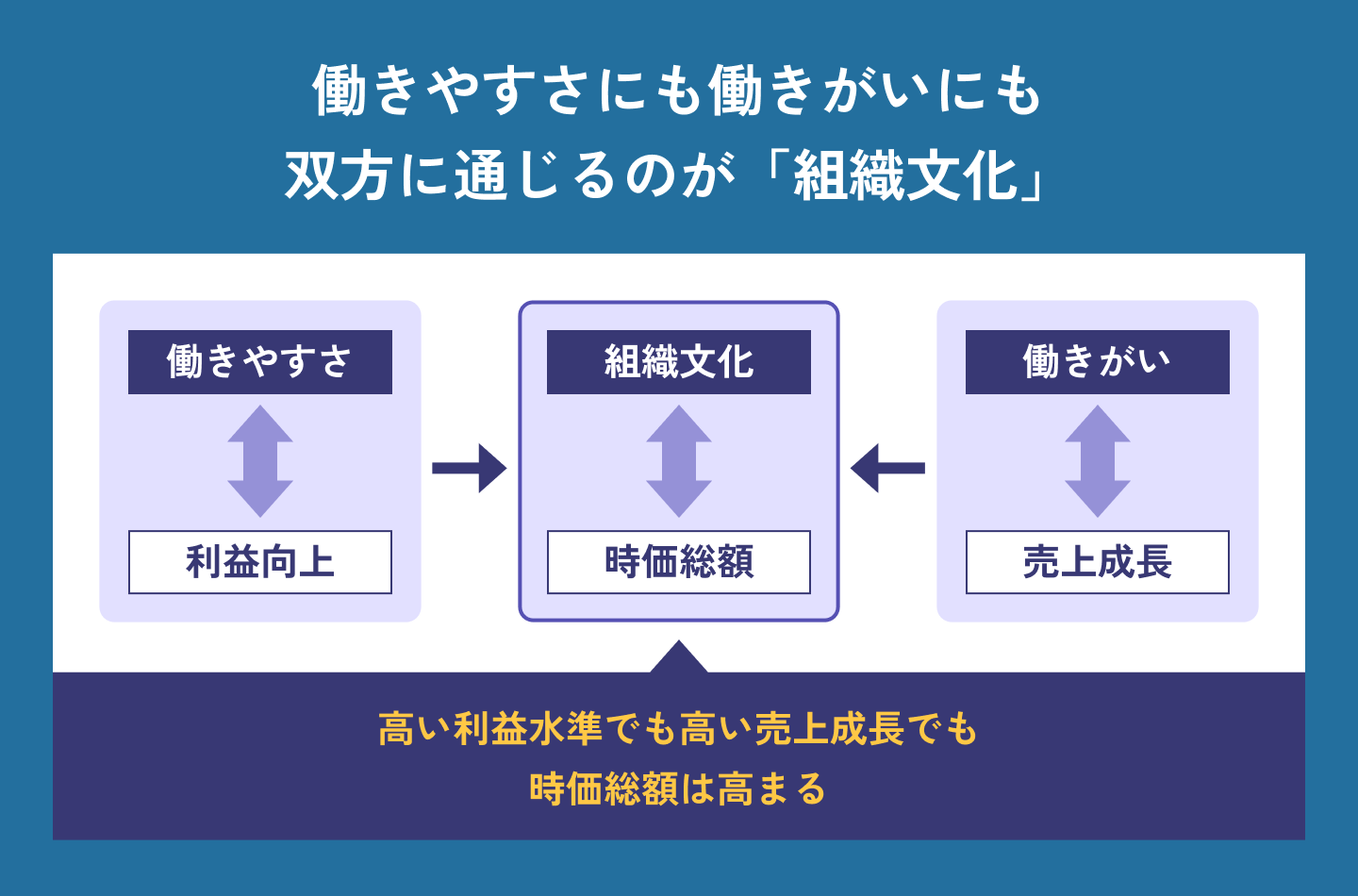

企業の業績との関係性で見ても示唆に富みます。

前回、働きやすさスコアが上昇した企業は1年後の「営業利益」が伸び、一方で働きがいスコアが上昇した企業は1年後の「売上高」が伸びると紹介しました。

それに対して組織文化スコアが上昇した企業は、「売上高」の伸長に加えて、1年後の「時価総額」の上昇とも関連しています。

企業価値とも表現される時価総額は一般に、

📌「売上成長」が見込まれる

📌将来にわたり高水準の「利益(フリーキャッシュフロー)」創出が見込まれる

企業において高まります。

ということは、組織文化を高めると「働きやすさ(利益向上と関連)」と「働きがい(売上向上と関連)」の「いいとこどり」を実現する道が拓ける可能性があるということになります。

企業よりも「事業」で考える

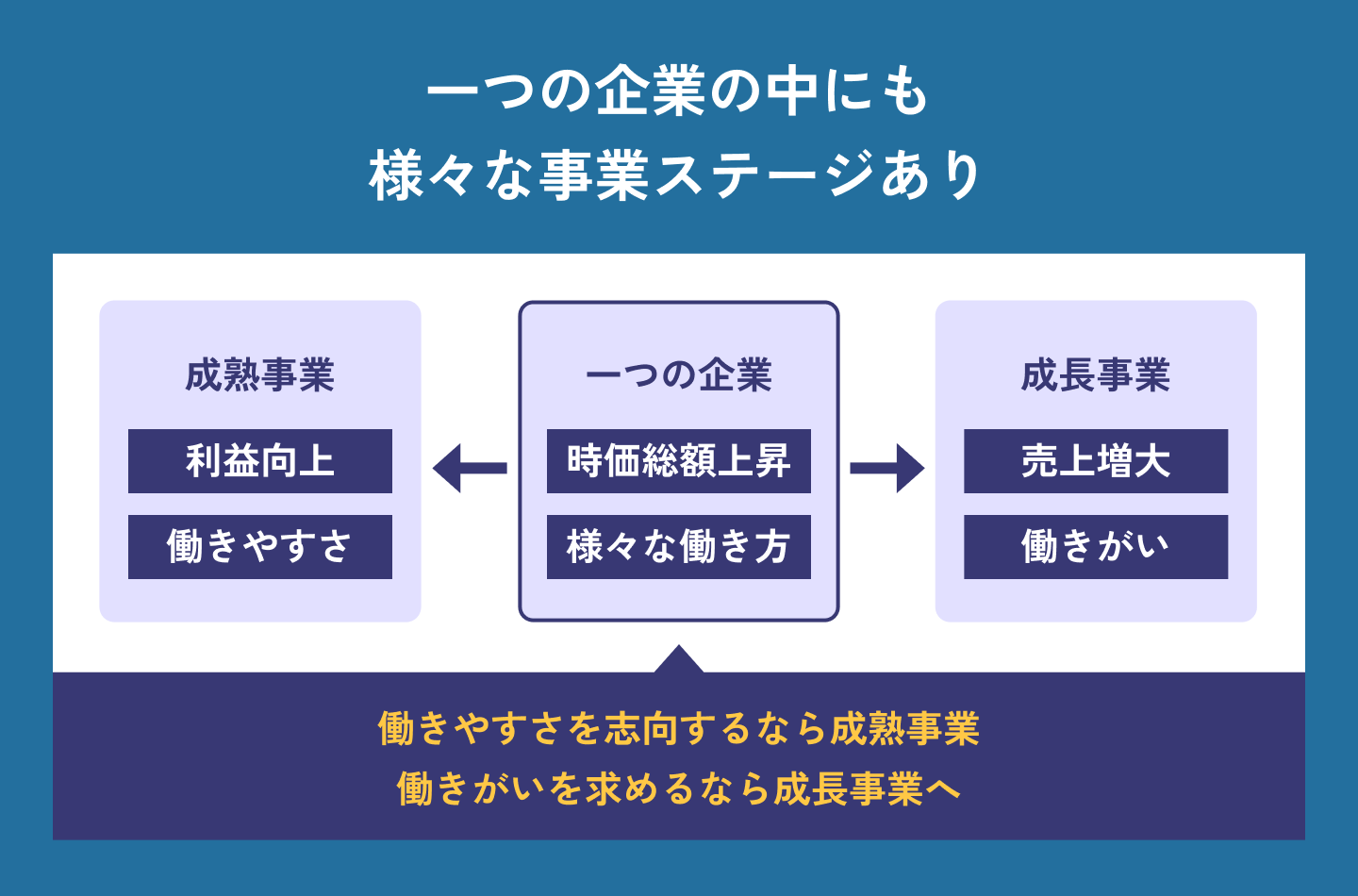

次の論点は、企業ではなく「事業」で見ることです。

一定規模を持つ企業であれば、一つの事業に特化しているのではなく、複数の事業を抱えている場合の方が多いでしょう。商品が似ていても、個人向け(B2C)と法人向け(B2B)で別々の事業に分けているケースもあります。

一般に事業が異なれば、成長性や収益性も異なります。例えば、幼児用紙おむつ市場は国内で成長が見込めなくても、高齢者向け介護用紙おむつ市場はこれからも成長が見込まれています。

このように安定した収益基盤となる事業もあれば、売り上げ成長が見込まれる事業もあるように、同じ企業であっても各々の事業環境は多様です。

この事業の多様性に着目し、以下のような事業と組織作りの組み合わせが考えられます。

📌前者の安定収益事業と、営業利益率向上と親和性の高い「働きやすさ」を重視した組織作り

📌後者の成長事業と、売上成長の面で整合性のある「働きがい」のある組織作り

このように事業の環境や成長・成熟のステージに応じて、「働きやすい」組織と「働きがいのある」組織に分けるという道・考え方もあります。

参考になるのが、近年広がっている「両利きの経営」。

収益基盤の安定成長を図る「深化」と、将来の経営の柱となる新事業を創出すべく「探索」的な活動を両立する経営のことです。ソニーグループ、富士フイルムホールディングス、AGC、NEC、ブリヂストン、パナソニックホールディングスなどが取り入れています。

両利きの経営の肝は、この深化と探索それぞれの組織で異なるカルチャーを両立すること。同じ屋根(会社)の下で、異なるカルチャー(*)がお互いを「尊重」できるかどうかという、ダイバーシティ&インクルージョンの実践が問われているのです。

*ここでの「カルチャー」とは、日本語の組織文化とは異なり、行動規範・基準の一致度合いを指します

両利きの経営を標榜する企業であれば、働きやすい環境を整えた組織と、働きがいが充実している組織の並存を目指すのも有効な道筋です。このような組織を実現すれば、「組織文化」スコアの向上にも資する可能性が高く、まさに一石二鳥を狙える発想といえます。

今は「出世がすべて」ではない

日本は学歴社会と言われながらも、霞が関(中央省庁)や旧帝国大学の教員などを除けば、欧米と比べると学歴要素が薄い国です。

以前の記事で紹介したように日本では「総合職」として入社する大卒はほぼ皆が「社長候補」、少なくとも役員候補です。こう表現すると公平な処遇の印象を与えますが、換言するなら新卒全員に「役員候補」というニンジンをぶら下げて、出世レースをがむしゃらに走らせているのです。

こうした人事慣行を「単線キャリアパス」と言います。管理職としてどこまで出世できるかどうかが成功を測る「唯一無二の物差し」であるというキャリア観を示すものでもあります。

これに対して、別の記事で解説したように「ジョブ型」の旗の下、人事改革が進んでいます。

管理職でなくとも専門性を極めて活躍できるプロフェッショナルコースを新設し、人事異動も会社都合一辺倒という旧来のやり方を改め、公募(ポスティング)制に切り替える動きが顕著です。

この流れが進むと、個人が自分の価値観やキャリア観を基に、働きやすい部署または働きがいのある部署を「選択できる」環境も整っていくでしょう。

ジョブ型といえば、実力主義や成果主義、専門性重視といった文脈で語られることがほとんど。しかし、ジョブ型の本質は、これまでの硬直的な人事を改め、本人が望むキャリア・働きを選べる人事に転換することです。

内なる多様性に向き合う

「イントラパーソナル・ダイバーシティ」という言葉をご存じでしょうか。これは一人の人間に内在する「内なる多様性」を意味し、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)やイノベーション創出といったテーマで重要な概念となります。

人はライフステージが変われば、仕事への向き合い方が変わります。20代~30代前半まで強い成長志向を持っていても、子供を持ったことを機に家族との時間を優先することもあるでしょう。逆に入社当初は働く時間もプレッシャーも「ほどほど」を望む人が、ある仕事体験を機に仕事への熱意を高めることもあります。

性別に関係なく、猛烈に働く独身の人であってもいずれ親の介護が必要になる時期は来ます。その期間に労働時間を減らす、少なくとも柔軟に勤務時間を設定できる環境にいなければ、その人は会社を辞めざるを得ません。

このように組織に多様性を求めるのであれば、個人間の多様性はもちろんのこと、同じ人間の時系列で見た場合の多様性にも焦点を当てることが重要です。

この観点からしても、一度でも昇進レースから降りたら要職に就くことが不可能になる旧来型の単線キャリアパスの仕組みを改める必要があります。幸い、オムロンやリコーのように管理職のポストを解かれた人が管理職に再登用される制度を取り入れる企業も出てきています。

アルムナイ採用と呼ばれる退職者の「出戻り採用」も増えています。要職から外れたり退職したりしても復帰できる柔軟な制度が広がれば、個人の尊重という組織文化にもプラスに寄与するでしょう。

人生100年時代の三つの資産

「人生100年時代」と呼ばれる時代にあって、個人が実り多い豊かな人生を送るためにも「働きやすさ」と「働きがい」を使い分ける発想は極めて有用です。

人生100年時代を提唱したのは、かの有名なロンドン・ビジネス・スクールのリンダ・グラットン教授。共著として上梓したベストセラー「LIFE SHIFT(ライフ・シフト) 」(東洋経済新報社)では、以下のように三つの無形資産が紹介されています。

📌第一に生産性資産……スキルや知識、人脈など仕事に直結する資産のこと

📌第二の活力資産……友人・家族関係、健康など心身の充実に関わる。生涯にわたって仕事をするうえでも欠かせない資産

📌第三の変身資産……自分を変えていく力や心持ち。「アンラーニング」や「リスキリング」と呼ばれる学び直しの基盤となるもの

ここで重要なポイントは、第一の生産性資産だけを追い求めると、第二の活力資産が減っていくこと。仕事一辺倒で突き進み、中年に差しかかってから仕事・キャリアで行き詰ると、自分の人生の意味までも見失ってしまうような事態に見舞われてしまいます。

加えて、第三の変身資産を蓄積するにも、仕事ばかりではなく学びの時間も確保する必要があります。グラットン教授が指摘するように、長期休暇を取って旅に出た時の出会いやひらめきによって得られることも多い資産です。

グラットン教授自身、やりがいを求めて熱心に働くこと自体を否定しません。長い人生の中では、生産性資産を優先する時期があってしかるべきでしょう。ただし、 人生のステージに応じて、活力資産や変身資産を育む時期も必要となる。これが人生100年キャリアの要諦です。

無形資産の本質

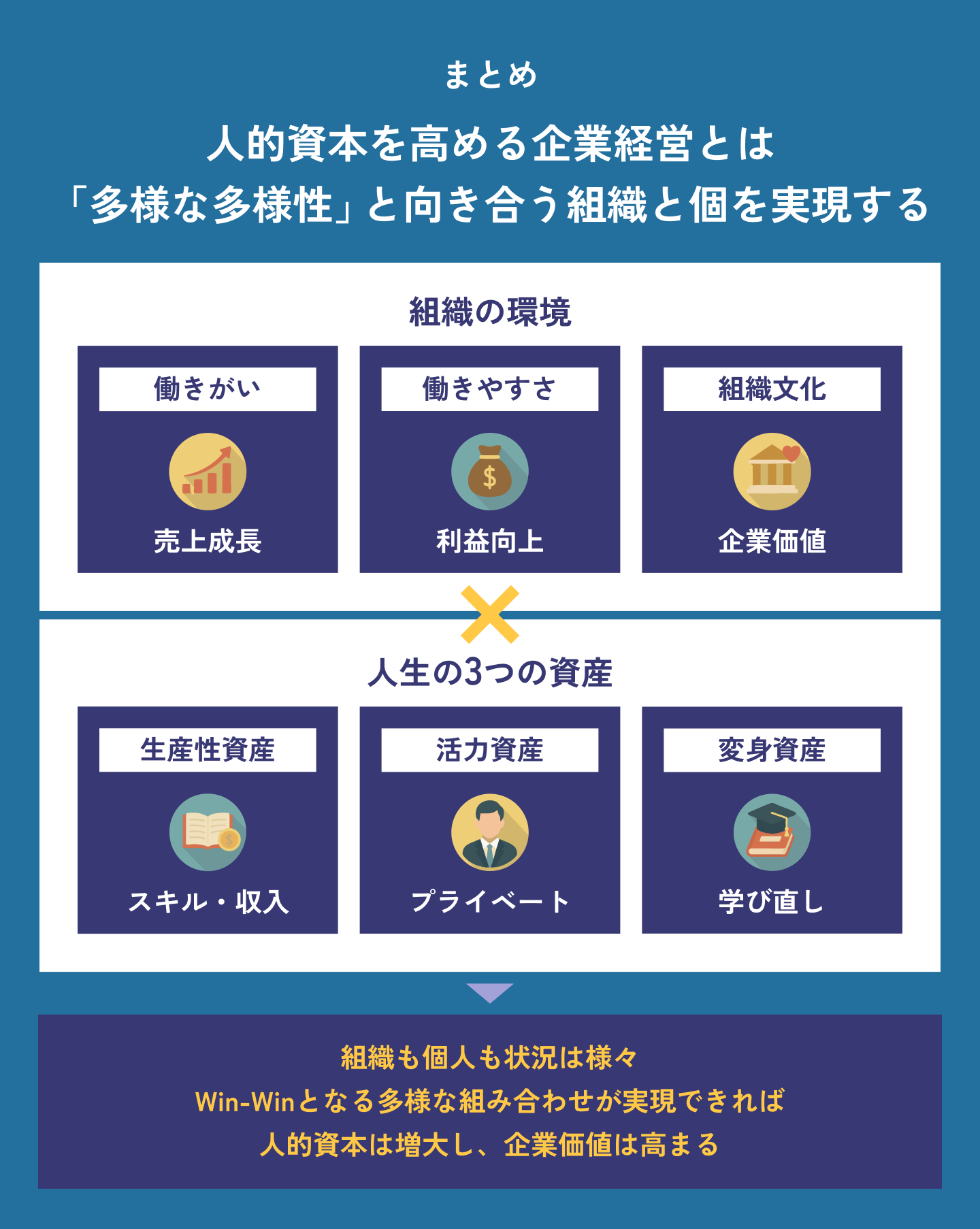

既にお気づきかもしれませんが、第一の生産性資産は「 働きがい」、第二の活力資産は「 働きやすさ」、第三の変身資産は変容を奨励する「組織文化」と関わりが深いことが分かります。

この三つの資産をバランスよく蓄積できる企業こそが、 働きがいと働きやすさの双方を内包し、組織文化スコアも高い組織となります。個人はライフステージに合わせて持続可能な成長を実現でき、そのような企業は業績や時価総額が高まる傾向にあるので、Win-Winの関係を築けます。

ここまで来れば、「ホワイト企業」を超える次元と目される「プラチナ企業」と呼ばれる領域へと昇華されたといっていいでしょう。

近年広がっている「人的資本経営」。人的資本とは「無形資産」の代表例です。たとえ工場や店舗など有形資産が多い業態であれ、そこで働く人の能力はもちろん、モチベーションの高さや主体性などによって生産性には大きな違いが生じます。

機械やソフトウェア、知財のような従来型の資産とは異なり、人的資産はモチベーションやエンゲージメント次第で資産価値が上下動するということです。企業への共感、同僚のサポート、上司の思いやりのある言葉次第で資産価値が変わるのです。四季のように変化に富む資産が人的資本です。

参考記事

【データ初公開】組織スコアが伸びたJTC15社ランキング NewsPicks

Ambitions Vol.5 ニッポンの新規事業 プレジデント