昨日まで同僚、今日から部下——。あなたと同じタイミングで入社し、同じ釜の飯を食べてきた同期が、ある日突然「部下」になる。その瞬間から、仕事場の会話は硬くなり、飲み会での振る舞いは微妙に変わる。多くのマネジャーが抱える「同期部下問題」の本質は何か? そして、その関係を乗り越え、むしろ強みに変える秘訣とは? 入社10年目、ついに訪れた「横から縦へ」の関係転換を成功させるための解決策に迫る。

目次

同期部下、気まずさには二つの要因

昨日まで同僚だった人が辞令とともに部下になるケースはままある。しかし、それが同期だったらどうだろう。上司と部下という横の関係が縦の関係になる気まずさをお互いが感じてしまい、仕事のやりにくさが出てくることも少なくない。

この気まずさの要因は何だろう。まず一つが、横並びだと思っていたことに、成果や評価で差がついたことが明示されたことにある。つまり、「私が上で、あなたが下だ」と突きつけているように見えるわけだ。

この気まずさを解消するためには、マネジャー側が感情的な配慮をしなくてはいけない。たとえば、マネジャーに昇進したばかりのAさんは、同期のBさんが自分の部下になったとき、1on1の場で「正直、急な昇進で戸惑ってるんだ。これからも対等な立場で意見を言ってほしい」と伝えるのもよいかもしれない。また、会議の場でBさんの意見を積極的に取り入れ、「Bさんの視点があってこそのチームだ」と周囲に伝えてみれば、単なる上下関係ではない、互いの強みを生かした関係性を構築する姿勢を表すことができるはずだ。

もう一つの気まずさの要因は、公私の境界線が曖昧になった状況下での役割変化から生じる葛藤だ。これは特に、仲の良い同期の場合に起こりやすい。

マネジャーに昇進するまで、数年、あるいは10年を超える期間を同僚として共に過ごしていると、業務関係とプライベートの境界が曖昧になることがある。そのような状態で、会社の中での関係性が変わってしまったとき、たとえば「マネジャーとしてメンバーにフィードバックする」といったシーンでやりにくさを感じるだろう。

新任マネジャーのCさんは、昇進後初めて同期のDさんに業務改善の指摘をしたのだが、ついいつもの癖で、冗談交じりの口調で伝えてしまった。すると、Dさんは「いつもの調子なのに上から目線で業務改善しろと言ってくる」というふうに受け止めてしまい、「Cが最近えらそうになった」と愚痴をこぼすようになってしまった。

同期なのに、上下関係はある。親しい間柄であっても、どこかで線を引かなければいけない。これが非常に難しいわけである。

同期の上司部下は他人が介在しにくい

いっそ、上司と部下という関係を忘れて、今まで通りのコミュニケーションをしよう、と思うかもしれない。しかし、他の部下から「同期だから指導が甘い」と疑いをかけられるリスクがある。

このプレッシャーから、同期部下の言動や行動に過剰に注意するマネジャーも現れる。メールの書き方や会議での発言など、これまで指摘してこなかったことを急に厳しく指摘し、権威を振りかざすようになる者もいる。こうした態度は部下との軋轢を生み、マネジャー本人は気づかないまま関係が悪化していく。

問題に気づいていても、周囲に「同期とうまくいかない」と相談すれば、「マネジャーの器ではない」と思われかねない。こうして同期間のトラブルには周囲が介入しづらくなる。

このような状況を生まないためにも、同期部下の活躍を支援するスタンスを取ることが望ましい。世代ギャップがなく共通認識も多いため、適切なフィードバックと透明性のある公平なコミュニケーションを心がけることで、“特別扱い”の疑念も払拭できるだろう。

良い上司になれないのは「どっちつかず」の人

同期が部下になることは、大企業であれば往々にして経験するものだろう。同期部下とのコミュニケーショントラブルを乗り越えられる人には二つのタイプがあるようだ。

一つ目は、役割遂行型タイプだ。彼らはどんな相手であっても、「マネジャーの役割なんだから」と割り切ってマネジメントをする。彼らは同期や年上であっても、マネジャーという役割を全うするため、遠慮をすることはしない。

役割遂行型タイプが持つ特長は、

・どんな人にも遠慮しない公平さ

・組織の中での役割を重視する規律性

・役割に対する強い責任感

・仕事に対する忠実さ

が挙げられる。

もう一つが、他者支援重視型タイプだ。遠慮をして注意しないという行動の裏にあるのは、上司と部下としての信頼関係がない状態で反感を買うことを恐れる気持ちである。一方、「仕事をしていく中で周りから注意されたり、フィードバックを受けることができないのは、相手にとってかわいそうなことだ」という発想から行動するのがこのタイプのマネジャーだ。遠慮をするという自分視点から、フィードバックが受けられないのは不利益だろうという相手視点で考えることで、この課題を乗り越えていく。

他者支援重視型タイプの特長には、

・相手の立場から考える共感力

・協力関係を重視するコミュニケーション力

・部下の長期的キャリアに対する責任感

・相手に対する忠実さ

などがある。

乗り越え方はどちらでも構わない。逆に言えば、どちらかに振り切ることができればいいのだ。このときに悩みを抱えやすいのが、どちらにも振り切れないマネジャーだ。つまり、「同期の立場なら親身になってあげるべきだろうけれど、マネジャーとしての立場があるから距離を置いたほうがいいのかもしれない」と、どっちつかずの迷いがある状態だ。

こうした悩みを抱えている間は、自分が役割遂行型タイプと他者支援重視型タイプのいずれが向いているかを考え、マインドセットを切り替えるとよいだろう。

同僚だからこそ生まれるパワフルな信頼関係

では、同僚部下が成果を出せるようなフィードバックはどのように行えばよいだろうか。

年上部下の場合であれば、応援するような立場でフィードバックするのが基本姿勢だとこの記事では解説している。ただ、同期部下の場合は、一緒に考えるというより、協力してアウトプットを出すほうがうまく行く。マネジャーが答えを出すのではなく、共通の経験や認識があるうえでの協力関係を生かし、そこから方向性だけ決めて同期部下に任せたほうが互いにやりやすいからだ。

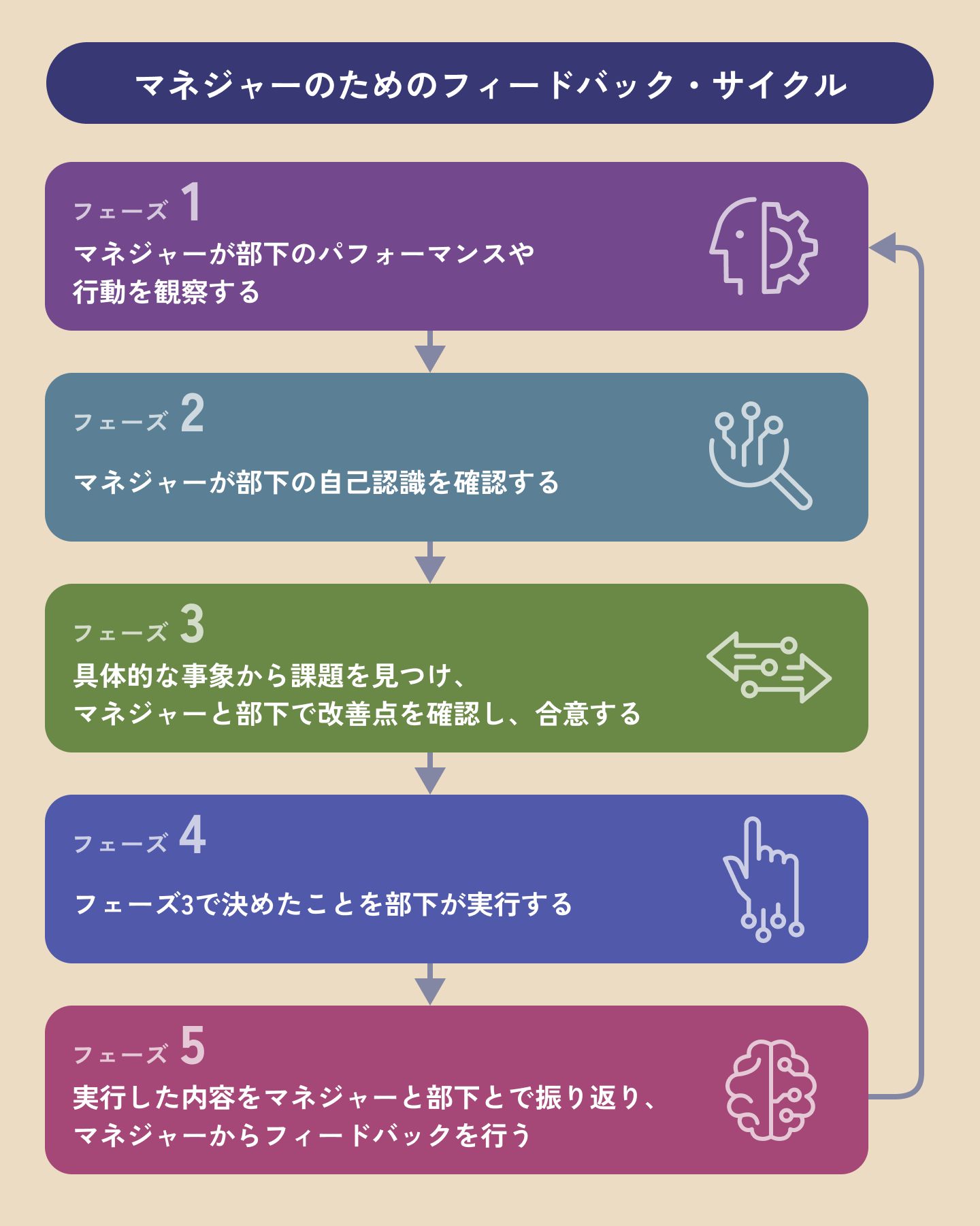

以下では、部下の成長を促すフィードバックのフレームワークを紹介する。

フェーズ1では、マネジャーは部下のパフォーマンスや行動を観察する。同期を部下として観察することで、これまで気づかなかった強みや改善点が新たに見えてくることもあるだろう。フェーズ2では、1on1の場などで、マネジャーは部下に率直に自身の思いを伝え、本人の自己認識を確認しよう。そうして、部下の認識を確認したうえで、フェーズ3で何が課題なのかを部下と決め、その内容に対して部下がアウトプットを出せるよう協力していく。その後は基本的にマネジャーは部下自身が自走することを後押しし、定期的に適切なフィードバックを行って行くようにする。

もう少し細かく説明すると、このようになるだろう。

<フェーズ1>

・「同僚」ではなく「チームメンバー」として客観的に観察する

・具体的な行動や成果を記録し、パターンを見出す

・強みと改善点の両方に注目する

・感情的な判断ではなく、事実に基づいた観察を心がける

<フェーズ2>

・観察事実と解釈を分離する

・具体的な事例に基づいて話す

・「同期として」ではなく「マネジャーとして」の視点を明確にする

・自身の率直な思いを伝えたうえで、相手の自己認識を確認する

<フェーズ3>

・明確で測定可能な目標を設定する

・目標達成のためのリソースと支援を提供する

・期待値と成功の基準を明確にする

・定期的な振り返りの機会を設ける

<フェーズ4>

・過度な介入を避ける

・進捗確認の頻度と方法を明確にして自走を促す

・成功体験を強化する積極的フィードバックを心がける

・必要に応じて方向修正の機会を設ける

このフェーズ1からフェーズ4のサイクルを回していくことで、同期部下の成長や活躍を促すことができるはずだ。

同期のマネジャーと部下の関係で問題になりやすいのは、両者の衝突よりも、マネジャーが必要な指摘を回避してしまうことだ。普段会社で同期同士で仲良くしている場合ならなおさらだ。解決のために誰かに間に入ってもらうべきか、そもそも誰であれば適切なのかと考えるだけでも、相当悩んでしまうことだろう。

こうしたときには、他社のマネジャークラスの人と話してみたり、社外のコミュニティで同じような境遇の人と話してみるというのも良いかもしれない。同じ悩みを持つ人と話すことで、自分の抱えていた気まずさの正体も見えてくる。

いずれにせよ、同期は同期。同じ時代を潜り抜けてきた仲間であることには違いない。むしろ同期だからこそ、他の年代の部下とは異なる強固な信頼関係を構築できる可能性すらある。マネジメントの本質は、部下の成長と成果を最大化することにある。同期であることを障壁ではなく、チームの価値を高める強みとして生かせるかどうかが、真のマネジメント力を問われるポイントになるだろう。