昼夜問わず仕事に時間を割き、休日はスキルアップの勉強に勤しむ、誰よりも熱心な部下。それなのに、いつも目標は未達成――。頑張りが成果につながらない部下は、マネジャーにとって悩ましい存在だ。何とかしてあげたいと思いつつも、「こんなに頑張っているのに成果が出ないならどうしようもない」とあきらめてしまうこともあるかもしれない。

しかし、それだけの熱意がある部下が成果を出せないのは、その人だけの問題ではないはずだ。本稿では、期待と行動のミスマッチを解消し、信頼関係を基盤とした効果的なフィードバック・サイクルで、部下の潜在能力を最大限に引き出す具体的手法を解説する。部下の「頑張り」を「成果」に変えるマネジメントの新たな視点とは。

目次

「頑張る部下」が成果を出せない本当の理由

部下の成長を自身の喜びと感じるマネジャーは多いものだ。逆に、なかなか成果が出せない部下を育てていくのは、相当な苦労を味わう経験になるだろう。

部下が成果を上げられるように上司も努力しているはずだ。手を抜いている部下に対しては、課題を特定してPDCAをしっかりと回していくことで改善できることも多い。しかし、上司として一番困るのは、前向きなのに成果が出せない人ではないだろうか。

人一倍頑張っている部下が成果を出せない場合、最大の要因は会社が「ちゃんとやってほしいこと」の期待値や成果を伝えていないことだと考えるべきだ。頑張りの方向性が、会社の求めることと異なるため、「成果」として表れてこないのである。要するに、会社と個人の考えがすり合っていないのだ。

「何のためのタスクか」から伝える

たとえば、ある部署で「取引先に1日100件のメールをしよう」というタスクを部長が伝えていたとしよう。部下のAさんは、毎日時間を割いて大量のメールを送ってはいるのだが、まったくアポが取れずに焦っている。

たしかに、本人は前向きに頑張っているのだが、問題はそのメールの内容だ。部長がメールをするよう指示したのは単に挨拶をするためではなく、相手のアクションにつながるようなメールを書く必要があるという意図からだ。Aさんは本来の会社の目標である「新規のアポを取る」ことと、手段である「1日100件のメール」というタスクの関係を理解できていなかったため、ただタスクをやみくもにこなすだけになってしまったのだ。

マネジャーの正しいアプローチは、Aさんにタスクを伝える前に、「新規のアポを取るためにやるタスクなんだよ」という目的から目線合わせをすることだ。

タスクの目的を共有できたら、Aさんに自身が取った行動について理由を確認しよう。「なぜ100件のメールを送り続けていたの?」「メールの文面には、どんな狙いを込めていたの?」と聞くと、「こういうときみんながやっているから」といった返事だったり、あるいは言葉が出てこないことが多い。

もしそんな返事が返ってきたら、マネジャーはタスクの目的を明確に伝え、部下がその目的を知ったうえでタスクに向き合っていたかを確認する。ここで、部下が目的と向き合えていなかったと認めた場合は、オペレーションベースではなく目的ベースで動くのだということをきちんと合意することが肝要だ。

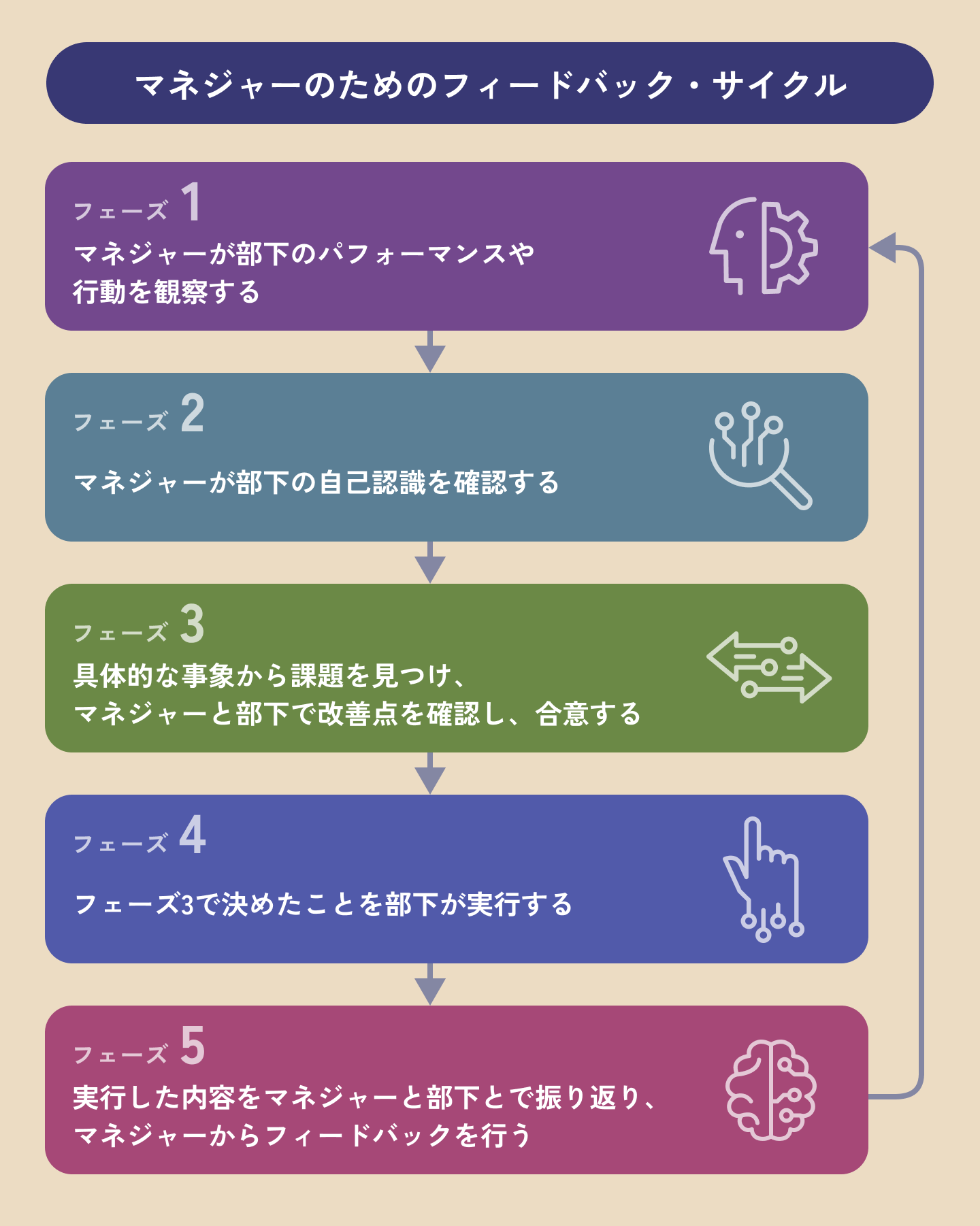

まず、Aさん自身に自分の行動について自己認識してもらう。次に、上司はAさんと一緒に、Aさんが苦手なことや、時間がかかっていることなど具体的な事象を見つけ出す。そこから両者で解決策について互いに合意した上で、Aさんに改善に取り組んでもらう。

このとき、上司側が想定していないような斜め上の改善点が部下から示されることもある。もしそれが、その部下の成長のボトルネックになっていないなら「いいアイデアだね、それもやったらいいんじゃない」くらいで流し、「でもさ、今話しているのはここだよね?」と視点を戻してもらうようにしよう。一気に改善点を指摘されれば、誰だって心が折れてしまう。本筋のところだけに集中することは、本人の心を守ることにもつながる。

上司が一緒に改善策を考えておくことで、実際にその取り組みを部下が行ったときに、進捗状況を振り返ったり、さらなるフィードバックを与えることができる。このサイクルを回していくことが、部下の成長に大いに役立つのだ。

今すぐ使える「マネジャーのためのフィードバック・サイクル」

ここまで述べてきた部下が成果を出すためのサイクルは、マネジャーが効果的に部下にフィードバックできるフレームワークとして、汎用的に使えるものだ。Aさんの例を、フィードバック・サイクルに当てはめてみよう。

Aさんの場合は、これにフェーズ0として、「業務の目的のすり合わせを行う」が加わったと考えるとよい。このサイクルのうち、フェーズ2、3、5は通常の業務内で行うことなので、1on1や業務ミーティングがなくても何らかのタイミングで話し合うことをお勧めする。

このフレームワークに当てはめれば、上司は部下に適切なフィードバックを効率的に伝えられるはずだ。ただ、サイクルが機能しないこともある。マネジャーが部下を観察する時間がほとんどないときか、振り返りを伝えられないときだ。それぞれ対策を示そう。

時間制約がある場合の対策

世の中の多くのマネジャーは、たいてい業務に忙殺されていて、部下をゆっくり観察する時間が取れないものだ。ただ、部下の行動を観察しない限り、成長を促すフィードバックはできない。

もし、部下を観察する時間がどうしても取れないなら、「こういう観点を大事にして自分で振り返ってみてね」とチェックポイントを本人に伝えておき、あとから部下自身に省察した内容を話してもらおう。上司が観察したい視点で報告を受けることができるので、フェーズ2へとサイクルを回すことができる。

なお、チェックポイントは、一つか二つに絞り、「確実にできるようになってもらいたいこと」を入れるべきだ。たとえば営業であれば、基本的な営業スキルではなく、「見積もりの説明の仕方が○○(特定の方法)でできた」「相手から値下げの交渉があったときに妥当性を説明し、それでも合意できないときに持ち帰って再提案できた」などの具体的な行動レベルの目標に設定する。一つのチェックポイントに適切に対応できるようになれば、次の成長課題へと入れ替えていく。

チェックするときに気を付けたいのは、「できた/できなかった」という二元的な評価ではなく、「どこまでできて、どこが課題か」という達成度合いを見ることだ。「ここまではできましたが、このあたりがいまいちうまく行っていない気がします」といった報告を受けることができれば、一緒に改善点を探していくことができる。

フィードバックが難しい場合の対策

マネジャーがフィードバックを返せない時期もあるだろう。そのようなとき、部下に信頼できる先輩社員がいるなら、その人からフィードバックをもらえるように手配するのも一つの方法だ。上司からその先輩社員に協力をお願いし、部下にはその旨を伝え、先輩社員に相談するよう促すとよい。可能であれば、その先輩社員の上司にも事前に相談しておくと良いだろう。特に大企業では、チーム全体で人材を育成する仕組みを整えることが、部下の持続的な成長を促すカギとなる。

信頼なくしてフィードバックの効果はなし

このフィードバック・サイクルを回すときに重要になるのが、上司と部下の信頼関係だ。

たとえば、Bさんは熱心に仕事をするが、会社が望むような成果は上げられずに悩んでいた。上司はあれこれと改善案を出すが、そもそもその上司とはそりが合わず、「上司の言う改善策で結果が出せるとは思えない」と言われた通りにはせず、自分の思う道を進んでいた。

こうした場合、いくら上司がフィードバック・サイクルを試そうとしても、効果を期待するのは難しいだろう。なぜなら、フェーズ1、2のところで、「あなたから見たらそう見えるんでしょ」と部下から反発されるからだ。

もしフィードバック・サイクルが回せず、フィードバックが刺さらない、あるいは指示が通らない状態であれば、まずはベースとなる信頼関係の構築から始める必要がある。

自律のために必要なのは「客観的」なフィードバック

このフレームワークを用いて実現したいことは、上司からの適切なフィードバックを受けることで成果が出せるようになるという成功体験を積ませることだ。思うような成果が出せてないことは本人が一番よくわかっている。上司との対話を通じて、自分の頑張りが結果につながることを実感できれば、部下は自らこのサイクルを回すようになるだろう。

ただ、常に上司と部下が一緒にサイクルを回し続けるのは現実的ではない。そこで、部下が自律的に成長できるよう、段階的な目標設定が重要になる。たとえば、5段階のステップを設定し、「期末までに2ステップ目まで達成しよう」と1on1などで合意するのがよい。加えて、日々の会話の中でスモールフィードバックができれば、良いサイクルに乗せやすくなるはずだ。

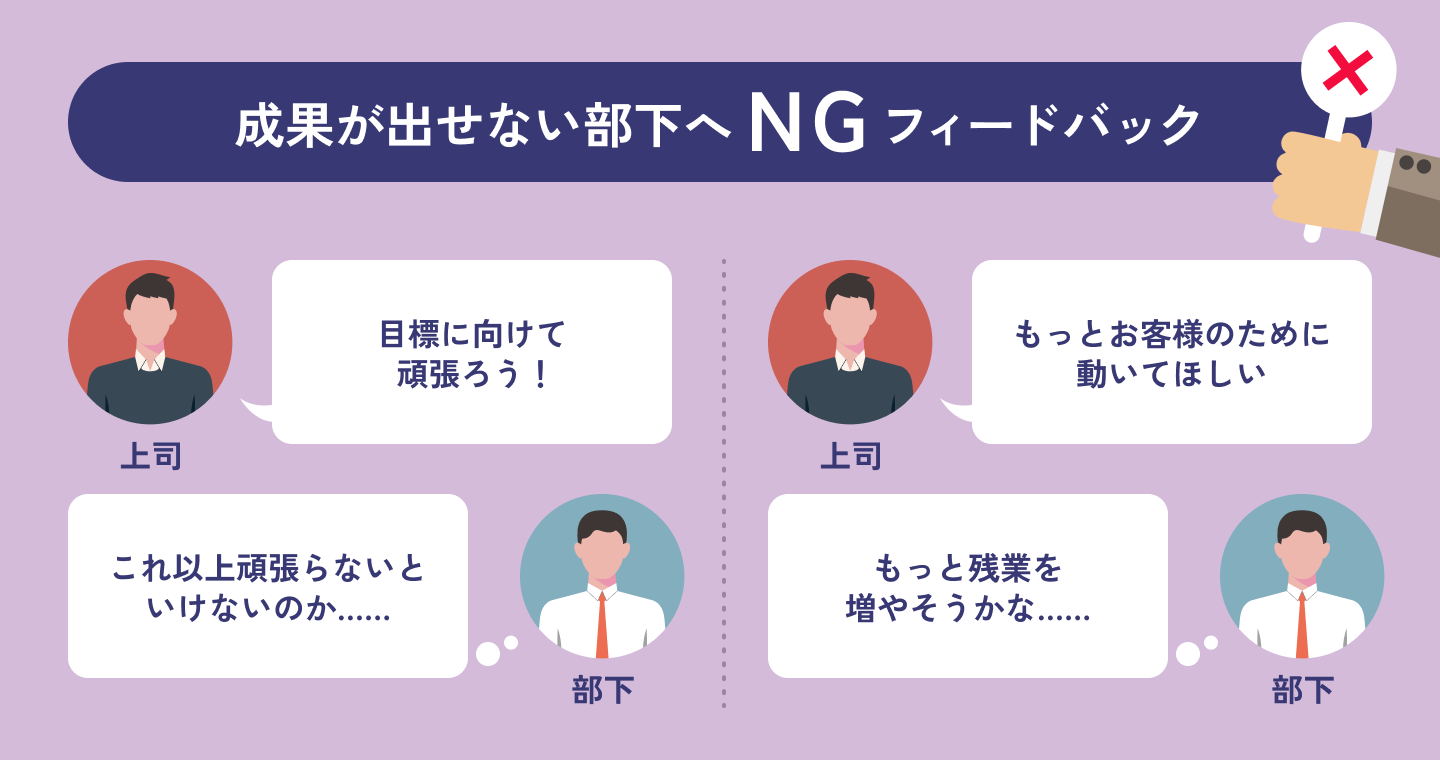

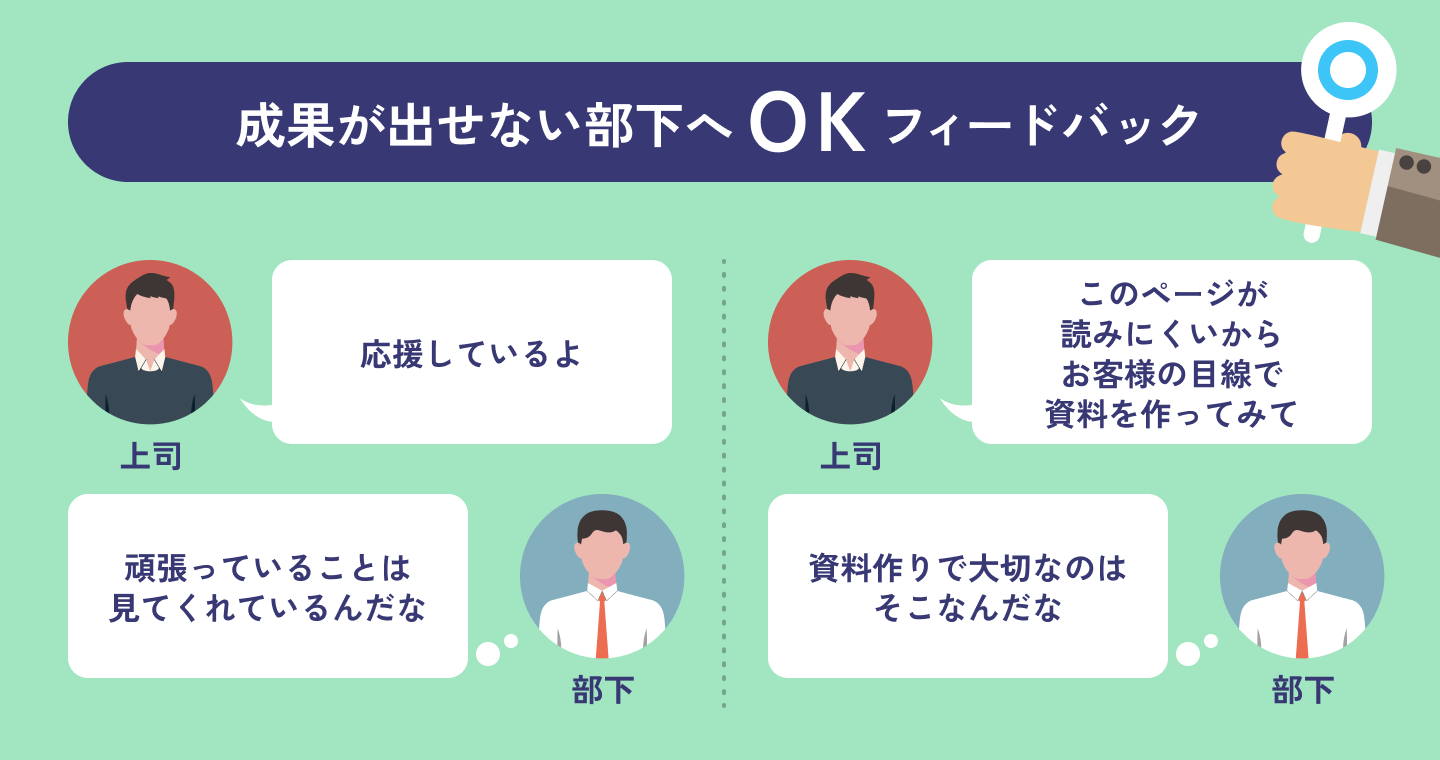

気をつけなければならないのは、声のかけ方だ。「目標に向けて頑張ろう」は適切ではない。その人はすでに頑張っているからだ。前向きでやる気がある部下には、その意欲を否定せず、「応援しているよ」と見守る姿勢を伝えよう。

頑張っているのに成果が出せない部下の場合、特に「客観的な」フィードバックが重要だ。日常的に部下を観察するのが難しいマネジャーも、重要な個別案件には参加し、部下の働き振りを直接確認することが望ましい。

頑張りの方向性が間違っていると感じたときに、マネジャーがよかれと思ってかけてしまう「もっとお客様のために動いてほしいな」という言葉は、実はフィードバックになっていない。本人は熱心に仕事をしていても、目的や期待が咀嚼できているわけではないため、この言葉はさらなる努力を促すだけで、方向性は変わらない。

上司は個別に部下の行動を観察し、具体的な指針を示す必要がある。たとえば、「お客様が欲しいと言っていたこの資料、情報は全部入っているけれど、読みにくいところがあるね。初めて目を通すお客様の目線で見てごらん」「各ページにタイトルを振ったほうが読みやすいね」といった具体的なフィードバックが大切なのである。

なお、頑張っているのに成果が出せないタイプの部下は「見て盗む」があまり得意ではないことも覚えておこう。見て盗むためには、状況を正確に把握し、相手の行動の意図を理解したうえで、自分の文脈に適用できる能力が必要だ。しかし、このタイプはそうした読み取りが苦手であるため、相手の行為と自分の行為を結びつけにくいのである。

そのため、明確な目的の共有と具体的なフィードバック、そして段階的な成長プロセスを設計することが、頑張っても成果を出せない部下を育てるうえでもっとも効果的なアプローチとなる。信頼関係を基盤に、成功体験を積み重ねていくことで、主体的に行動し、成果の出せる人材へと育てていくことができるだろう。