医療安全の確保と組織変革を求めて──。大学病院「1on1」導入のリアル

医療現場では、1件の重大事故の背景に29件の軽微な事故、さらにその奥に300件のヒヤリ・ハットが潜んでいるといわれている。その背景には、日常的なコミュニケーション不足という組織課題が横たわっているのかもしれない。

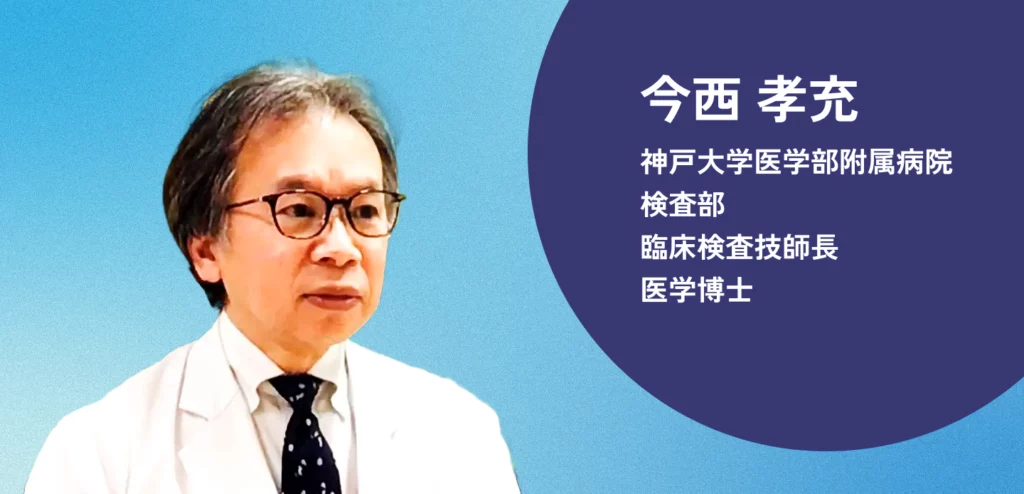

検査データの提供で診断を支える神戸大学医学部附属病院・検査部と、画像診断装置を駆使して医療を支える北海道大学病院・放射線部。この二つの専門部門が、1on1ミーティングを活用しながら、医療安全とワークエンゲージメントの向上に挑んでいる。

2025年2月、株式会社KAKEAI(カケアイ)は神大病院検査部の今西孝充・臨床検査技師長と北大病院放射線部の孫田惠一・診療放射線技師長の意見交換会を実施。

両部門トップの話からは、医療現場が直面する生々しい課題と、対話の浸透による組織変革の可能性が見えてきた。

医療の最前線でインシデントに向き合う

血液や心電図といった様々な検査データを提供する神大病院検査部。約65年の歴史を持つ同部門では、65人の臨床検査技師が検査業務に従事している。一人前の検査技師になるには約10年の経験を要するという。

一方、レントゲンやCT、MRIといった高度な画像診断装置を駆使する北大病院放射線部。ここでは61人の診療放射線技師が、医師の診断や治療を支える医用画像の撮影を担当している。

医療現場の最前線に立つ両部門は、日々の業務においてインシデント*と向き合っている。この課題に真摯に取り組むのが、両部門を率いる2人の技師長だ。

*医療事故には至らないものの、患者安全を脅かす恐れのある出来事

ミスした新人が周囲に相談しなかった理由

神大病院の今西孝充技師長は、副技師長時代から少人数の部下との「面談」を実施し、その有効性を実感していた。その後技師長となり、全部員との対話を重視したいと考えていたところにコロナ・パンデミックに襲われた。

「コロナ禍では黙食が基本となり、会話は業務のことだけ。それが数年続きました」(今西技師長)

そんな状況下で医療安全上のリスクが顕在化し始めた。典型的なのは新人のミスである。

「途中で作業の進め方がわからなくなったにもかかわらず、自己判断で進めてしまい、その結果インシデントが発生するケースが目立つようになりました」(今西技師長)

本来であれば先輩らに相談すれば防げるミスだが、それが機能しなかった。

同部門の部内アンケートが浮き彫りにしたのは、「部下から相談がないから問題ない」という上司側の思い込みと、「(上司は)忙しそうで話しかけづらい」という部下側の心理的障壁が生み出す両者のすれ違いだ。

この課題を解決するべく、今西技師長は1on1ミーティングの本格導入を決断した。狙いは大きく二つある。

「一つは、コロナ禍でもコミュニケーションを増やし業務上のエラーを減らすこと。もう一つは、部員の悩みごとをしっかり聞いて、働きやすい環境を作ることです」(今西技師長)

組織的なコミュニケーション不足が連携の弊害に

「私たちは神大病院さんより少し後に、1on1に関心を持ち始めました」。北大病院放射線部の孫田惠一技師長はそう語る。

現職就任当時、孫田技師長は部門内のコミュニケーション不足に危機感を抱いていた。

「当院放射線部ではインシデントが頻発しています。その解決策として何か良い方法がないかと模索していました」(孫田技師長)

放射線部で起きるインシデントの典型は、撮影部位の左右間違いや部位自体の誤認識だ。

緊急で患者を撮影しなければならないときや、患者の体を支えながら撮影する特殊な状況など、通常の手順を踏めない場面でインシデントが発生しやすい。

仮に担当技師が撮影オーダーを間違えても、他の技師がダブルチェックをすればミスは防げそうだが、「多忙ゆえの組織的なコミュニケーション不足が技師同士の連携を阻害している」と孫田技師長は見ている。

装置や人員は増えないが、検査数は年々増加する。多忙さが部員のモチベーションにも影響し始め、業務効率化が組織課題として顕在化していたが、北大病院放射線部には上司と部下が働き方について十分に話し合う場が存在しなかった。

「技師長と部員の面談制度も整っておらず、下の立場の者が意見を表出する場がありませんでした。これはおかしいと感じていました」(孫田技師長)

こうした状況を受け、孫田技師長は組織改革を開始した。主目的は「ワークエンゲージメントの向上」、すなわち技師たちの労働意欲を高めることだ。各種の施策を打ち出し、その一環として1on1の導入を決断した。

「普段から話している」。現場からの1on1不要論

両部門とも1on1導入後、最初の壁となったのは「時間の確保」だった。

「就業時間中は業務でいっぱい。普段から仕事場で話しているのに、わざわざ1on1という場を設ける必要があるのか」。神大病院ではこんな疑問の声が現場から上がってきた。

これに対し今西技師長は、「仕事場で話すのは業務の内容が中心。プライベートやスキルアップなど、業務以外のことを話す機会は少ない。別室で対話することには重要な意味がある」と説得を続けた。

だが、両部門はプレイングマネジャーも多く、定期的に1on1を実施することにはかなりのハードルがある。

神大病院では各マネジャーが5、6人の部下を担当しており、当初は1on1を最低月1回、目標は隔週での実施と定めたが、現状では担当者によって実施頻度にばらつきが生じている。

1人のマネジャーが10人以上の部下を抱える北大病院においても、2-3カ月に一度の実施を目指しているが、現状、半年に一度となっている。

両技師長ともマネジャー陣の多忙さには理解を示す一方、できる限り1on1を積み重ねてほしいと願っている。その思いを強くするような出来事が神大病院で起きていた。以前、ある部員が「人間関係に悩みがある」として退職を申し出たのである。

今西技師長がその部員の上司に1on1を実施していたかを尋ねたところ、「入職時に1回実施して、それっきり」。当該の上司からは「もっと1on1をしておけばよかった」という後悔の声が聞かれたという。

「マネジメント教育は受けていないのに……」

医療現場に1on1を根付かせることの難しさは「時間の確保」だけではない。両技師長が口を揃えるのは、医療技術者に対する「マネジメント教育」の不在だ。

「養成校ではコーチングやティーチングを学ぶ機会がなく、医療技術だけを身につけて現場に入ります。その後も現場経験を積みながら年功序列で管理職へと昇進していきますが、マネジメントを学ぶ機会はほとんどありません」と孫田技師長は指摘する。

技術者とマネジャーでは求められるスキルセットが全く異なるにもかかわらず、その接続が欠如しているのだ。

今西技師長も「マネージャーから『部下に悩みを打ち明けられたとき、どうしたらいいですか』と相談されることが増えています」と語る。

さらに、世代間のギャップもミドルマネジャーたちを戸惑わせる一因となっている。

「最近の若手は『聞いてないからできない』『マニュアルに書いてないですよね』などと感じたことを素直に言ってきます」と今西技師長。孫田技師長も「昔のように『俺の背中を見て成長しろ』の時代ではなくなっています」と同意する。

FatCamera / iStock

1on1の継続による変化の兆し

2人の技師長の話からは、医療現場の現役ミドルマネジャーたちが自身のマネジメントスキル不足を自覚しながら新たな価値観を持つ部下たちと対峙し、多様なニーズに応じたコミュニケーションに向き合っている現状が見えてくる。

苦しい営みを継続していることの成果というべきか、時間的にもスキル的にもタフなコミュニケーションを積み重ねたことで、両部門には徐々に変化が表れ始めているという。

導入から約2年が経過した神大病院検査部。「“いつでも聞ける環境”が醸成されてきた」と今西技師長は手応えを語る。

「組織として、コミュニケーションが取れるようになってきました。個人的な悩みや将来への不安、スキルアップなどについてマネージャーと要員が1on1の場で話し、そこから私のところに話が回ってくる頻度が増えています」(今西技師長)

この成果の背景にはマネジャー陣の成長がある。

「最近、マネジャーらの傾聴力が非常に伸びてきていることを実感します。『人の話を聞くことは大切ですね』といった声を彼らから聞く機会も増えました。欲を言えば、傾聴力の大事さには2年もかからず気づいてほしかったですけどね」と今西技師長は笑う。

Edwin Tan / iStock

医療安全の面でも効果が見え始めている。神大病院検査部では、「作業の進め方がわからず独断で進めてエラーが起きる」といったケースが減少傾向にあるという。北大病院放射線部の孫田技師長も、「2025年1月に初めてインシデントゼロを達成した」と報告する。

「この成果が直ちに1on1に依るものとは思いませんが、何かしらの関連性はあると見ています」(孫田技師長)

多忙な中で1on1を続けてきた現場のマネジャーからも、「部下が実際に何を考えているかを知る機会になった」「これまで聞けなかった本音を引き出せた」などと肯定的な声が上がっているという。

定量面からの1on1の成果検証

両技師長とも、1on1を一過性の施策ではなく、組織変革を促す継続的な取り組みとして位置づけている。

しかし、経営環境が厳しい大学病院において、直接的な収益増につながらない1on1を継続するには、説得力のある根拠が求められる。「何らかの定量的な成果を示す必要がある」と孫田技師長は現実的な課題を指摘する。

そこで、両部門では1on1の成果をデータ化して検証する動きが進んでいる。

神大病院の今西技師長は、1on1導入前後のアンケート比較やインシデント数などを分析し、コミュニケーション変化と医療エラーとの関連を調べる方針を示している。

北大病院の孫田技師長も、将来的に1on1支援ツール「Kakeai」(カケアイ)に蓄積された対話データを集約し、1on1が部員のワークエンゲージメントスコアやインシデント数の増減に与える影響を調査することを目指している。有意なデータが得られた際には、学会や院内外での発表も視野に入れているという。

医療の質を根本的に支えるのは「人」であり、現場では高度な専門技術と円滑な対話力の両立が不可欠だ。医療ニーズの複雑化と慢性的な人員不足が顕在化する中、1on1を通じた対話文化の醸成は、医療安全の向上と業務効率化を同時に実現する可能性を秘めている。

それを見据えて困難な組織改革に取り組む両部門の挑戦は、他の医療機関にとっても貴重な参考事例となるだろう。

医療の最前線でインシデントに向き合う

血液や心電図といった様々な検査データを提供する神大病院検査部。約65年の歴史を持つ同部門では、65人の臨床検査技師が検査業務に従事している。一人前の検査技師になるには約10年の経験を要するという。

一方、レントゲンやCT、MRIといった高度な画像診断装置を駆使する北大病院放射線部。ここでは61人の診療放射線技師が、医師の診断や治療を支える医用画像の撮影を担当している。

医療現場の最前線に立つ両部門は、日々の業務においてインシデント*と向き合っている。この課題に真摯に取り組むのが、両部門を率いる2人の技師長だ。

*医療事故には至らないものの、患者安全を脅かす恐れのある出来事

ミスした新人が周囲に相談しなかった理由

神大病院の今西孝充技師長は、副技師長時代から少人数の部下との「面談」を実施し、その有効性を実感していた。その後技師長となり、全部員との対話を重視したいと考えていたところにコロナ・パンデミックに襲われた。

「コロナ禍では黙食が基本となり、会話は業務のことだけ。それが数年続きました」(今西技師長)

そんな状況下で医療安全上のリスクが顕在化し始めた。典型的なのは新人のミスである。

「途中で作業の進め方がわからなくなったにもかかわらず、自己判断で進めてしまい、その結果インシデントが発生するケースが目立つようになりました」(今西技師長)

本来であれば先輩らに相談すれば防げるミスだが、それが機能しなかった。

同部門の部内アンケートが浮き彫りにしたのは、「部下から相談がないから問題ない」という上司側の思い込みと、「(上司は)忙しそうで話しかけづらい」という部下側の心理的障壁が生み出す両者のすれ違いだ。

この課題を解決するべく、今西技師長は1on1ミーティングの本格導入を決断した。狙いは大きく二つある。

「一つは、コロナ禍でもコミュニケーションを増やし業務上のエラーを減らすこと。もう一つは、部員の悩みごとをしっかり聞いて、働きやすい環境を作ることです」(今西技師長)

組織的なコミュニケーション不足が連携の弊害に

「私たちは神大病院さんより少し後に、1on1に関心を持ち始めました」。北大病院放射線部の孫田惠一技師長はそう語る。

現職就任当時、孫田技師長は部門内のコミュニケーション不足に危機感を抱いていた。

「当院放射線部ではインシデントが頻発しています。その解決策として何か良い方法がないかと模索していました」(孫田技師長)

放射線部で起きるインシデントの典型は、撮影部位の左右間違いや部位自体の誤認識だ。

緊急で患者を撮影しなければならないときや、患者の体を支えながら撮影する特殊な状況など、通常の手順を踏めない場面でインシデントが発生しやすい。

仮に担当技師が撮影オーダーを間違えても、他の技師がダブルチェックをすればミスは防げそうだが、「多忙ゆえの組織的なコミュニケーション不足が技師同士の連携を阻害している」と孫田技師長は見ている。

装置や人員は増えないが、検査数は年々増加する。多忙さが部員のモチベーションにも影響し始め、業務効率化が組織課題として顕在化していたが、北大病院放射線部には上司と部下が働き方について十分に話し合う場が存在しなかった。

「技師長と部員の面談制度も整っておらず、下の立場の者が意見を表出する場がありませんでした。これはおかしいと感じていました」(孫田技師長)

こうした状況を受け、孫田技師長は組織改革を開始した。主目的は「ワークエンゲージメントの向上」、すなわち技師たちの労働意欲を高めることだ。各種の施策を打ち出し、その一環として1on1の導入を決断した。

「普段から話している」。現場からの1on1不要論

両部門とも1on1導入後、最初の壁となったのは「時間の確保」だった。

「就業時間中は業務でいっぱい。普段から仕事場で話しているのに、わざわざ1on1という場を設ける必要があるのか」。神大病院ではこんな疑問の声が現場から上がってきた。

これに対し今西技師長は、「仕事場で話すのは業務の内容が中心。プライベートやスキルアップなど、業務以外のことを話す機会は少ない。別室で対話することには重要な意味がある」と説得を続けた。

だが、両部門はプレイングマネジャーも多く、定期的に1on1を実施することにはかなりのハードルがある。

神大病院では各マネジャーが5、6人の部下を担当しており、当初は1on1を最低月1回、目標は隔週での実施と定めたが、現状では担当者によって実施頻度にばらつきが生じている。

1人のマネジャーが10人以上の部下を抱える北大病院においても、2-3カ月に一度の実施を目指しているが、現状、半年に一度となっている。

両技師長ともマネジャー陣の多忙さには理解を示す一方、できる限り1on1を積み重ねてほしいと願っている。その思いを強くするような出来事が神大病院で起きていた。以前、ある部員が「人間関係に悩みがある」として退職を申し出たのである。

今西技師長がその部員の上司に1on1を実施していたかを尋ねたところ、「入職時に1回実施して、それっきり」。当該の上司からは「もっと1on1をしておけばよかった」という後悔の声が聞かれたという。

「マネジメント教育は受けていないのに……」

医療現場に1on1を根付かせることの難しさは「時間の確保」だけではない。両技師長が口を揃えるのは、医療技術者に対する「マネジメント教育」の不在だ。

「養成校ではコーチングやティーチングを学ぶ機会がなく、医療技術だけを身につけて現場に入ります。その後も現場経験を積みながら年功序列で管理職へと昇進していきますが、マネジメントを学ぶ機会はほとんどありません」と孫田技師長は指摘する。

技術者とマネジャーでは求められるスキルセットが全く異なるにもかかわらず、その接続が欠如しているのだ。

今西技師長も「マネージャーから『部下に悩みを打ち明けられたとき、どうしたらいいですか』と相談されることが増えています」と語る。

さらに、世代間のギャップもミドルマネジャーたちを戸惑わせる一因となっている。

「最近の若手は『聞いてないからできない』『マニュアルに書いてないですよね』などと感じたことを素直に言ってきます」と今西技師長。孫田技師長も「昔のように『俺の背中を見て成長しろ』の時代ではなくなっています」と同意する。

FatCamera / iStock

1on1の継続による変化の兆し

2人の技師長の話からは、医療現場の現役ミドルマネジャーたちが自身のマネジメントスキル不足を自覚しながら新たな価値観を持つ部下たちと対峙し、多様なニーズに応じたコミュニケーションに向き合っている現状が見えてくる。

苦しい営みを継続していることの成果というべきか、時間的にもスキル的にもタフなコミュニケーションを積み重ねたことで、両部門には徐々に変化が表れ始めているという。

導入から約2年が経過した神大病院検査部。「“いつでも聞ける環境”が醸成されてきた」と今西技師長は手応えを語る。

「組織として、コミュニケーションが取れるようになってきました。個人的な悩みや将来への不安、スキルアップなどについてマネージャーと要員が1on1の場で話し、そこから私のところに話が回ってくる頻度が増えています」(今西技師長)

この成果の背景にはマネジャー陣の成長がある。

「最近、マネジャーらの傾聴力が非常に伸びてきていることを実感します。『人の話を聞くことは大切ですね』といった声を彼らから聞く機会も増えました。欲を言えば、傾聴力の大事さには2年もかからず気づいてほしかったですけどね」と今西技師長は笑う。

Edwin Tan / iStock

医療安全の面でも効果が見え始めている。神大病院検査部では、「作業の進め方がわからず独断で進めてエラーが起きる」といったケースが減少傾向にあるという。北大病院放射線部の孫田技師長も、「2025年1月に初めてインシデントゼロを達成した」と報告する。

「この成果が直ちに1on1に依るものとは思いませんが、何かしらの関連性はあると見ています」(孫田技師長)

多忙な中で1on1を続けてきた現場のマネジャーからも、「部下が実際に何を考えているかを知る機会になった」「これまで聞けなかった本音を引き出せた」などと肯定的な声が上がっているという。

定量面からの1on1の成果検証

両技師長とも、1on1を一過性の施策ではなく、組織変革を促す継続的な取り組みとして位置づけている。

しかし、経営環境が厳しい大学病院において、直接的な収益増につながらない1on1を継続するには、説得力のある根拠が求められる。「何らかの定量的な成果を示す必要がある」と孫田技師長は現実的な課題を指摘する。

そこで、両部門では1on1の成果をデータ化して検証する動きが進んでいる。

神大病院の今西技師長は、1on1導入前後のアンケート比較やインシデント数などを分析し、コミュニケーション変化と医療エラーとの関連を調べる方針を示している。

北大病院の孫田技師長も、将来的に1on1支援ツール「Kakeai」(カケアイ)に蓄積された対話データを集約し、1on1が部員のワークエンゲージメントスコアやインシデント数の増減に与える影響を調査することを目指している。有意なデータが得られた際には、学会や院内外での発表も視野に入れているという。

医療の質を根本的に支えるのは「人」であり、現場では高度な専門技術と円滑な対話力の両立が不可欠だ。医療ニーズの複雑化と慢性的な人員不足が顕在化する中、1on1を通じた対話文化の醸成は、医療安全の向上と業務効率化を同時に実現する可能性を秘めている。

それを見据えて困難な組織改革に取り組む両部門の挑戦は、他の医療機関にとっても貴重な参考事例となるだろう。