経営層と現場の間で情報が詰まると、組織は不調に陥る。経営方針が現場に届かない原因は部下の理解力不足ではなく、マネジャーの「翻訳力」にあるかもしれない。あなたは組織の「動静脈」として、血液のように情報を滞りなく循環させているだろうか?

本稿では組織コミュニケーションを人体の循環器系になぞらえた新しい視点から、ミドルマネジャーの本質的役割と、情報の「詰まり」を解消する実践的アプローチを探る。

目次

時代が求める組織内コミュニケーションの構造を探る

順調に昇進し、重要なポジションまで進んだとき、ふとチームメンバーを見ると、会社の方向性には疑問だらけで、まったくついてきていないことに気づいた。そんな経験を持っているマネジャーは少なくないのではないだろうか。そんなときに、「部下が経営方針を理解できないのは、能力が足りないからだ」「経営マインドがなさすぎる」などと勘違いしてはいけない。部下が会社の経営を理解していないのは上司であるあなたにも責任がある。

会社という組織において、経営を考えるのが経営層、それを実行するのは現場のメンバーだが、その間を取り持ち、指揮を執るのがマネジャーだ。では、特に事業部長や部課長などのミドルマネジャーはどのような役割を負うべきなのか。

完全なヒエラルキーがあり、上意下達しか存在しない軍隊のような会社であれば、経営陣が決めた数値目標を部門に割り当て、現場が達成できるようにマネジャーを統制するようなマネジメントスタイルでも成立するかもしれない。このような環境では、話し合って解決するよりも阿吽の呼吸を重視する、“オールド・ボーイズ・クラブ”的世界観(長年の人間関係や暗黙の了解で物事が進む排他的な組織文化)のほうがスムーズに組織が動かせるだろう。

しかし今や、価値観の違う若手が増え、そうした世界観で組織を成り立たせることは難しい。そうすると、経営層とメンバーとの間にいるミドルマネジャーの役割が非常に重要になる。ここからは、経営のメッセージを現場まで届け、会社を成長させるための組織内コミュニケーションの構造について解説しよう。

情報の流れは「循環器系」

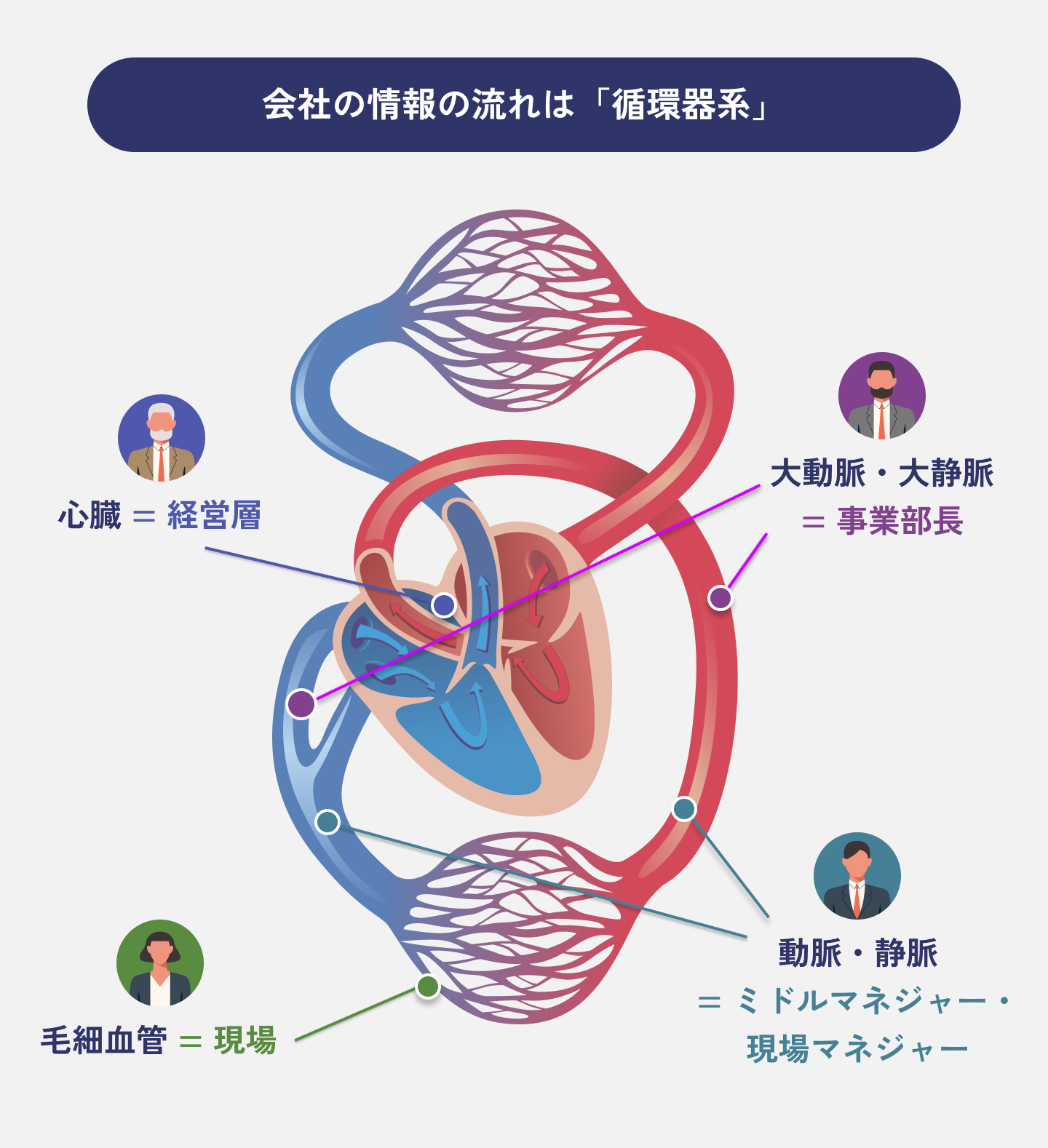

会社の情報はどのように流れるのか。コミュニケーションの構造を、人体になぞらえて説明しよう。

人体において、情報の流れは「循環器系」だと想定してほしい。まず、情報は会社を流れる血液だ。情報は体中を循環しており、滞りなく流れることで、組織は健康を保つことができる。そして、情報が血液だとしたら、経営層は心臓だ。会社の経営方針という中核を成す情報が生み出される場所である。

現場は毛細血管だ。体の隅々にめぐらされており、この毛細血管に血液が届かなければ、体は不調をきたしてしまう。そして、現場(毛細血管)からは逆方向に、現場で得られた情報や知見が静脈を通じて心臓(経営層)へと還流する。この双方向の流れが重要であり、現場からのフィードバックやアイデアが経営層に届くというボトムアップの情報流通は、会社の成長と適応に不可欠な要素となる。この心臓と毛細血管をつなぐ動脈と静脈がマネジャー層だ。事業部長クラスであれば大動脈・大静脈と例えるのがよいだろう。

念のため伝えておくが、会社のコミュニケーションというものは、経営層が「脳」となり、脳が指令を出して末端が実行する、というものではなく、双方向に循環するということをイメージしておいてほしい。

あなたの会社を人体としてイメージすることができただろうか。マネジャーであるあなたの役割は、心臓から流れる情報をいかに毛細血管まで届け、そして届いた血液をまた心臓に届けることを滞りなく行うことだ。もちろん、心臓そのものの機能が低下していたり、毛細血管が傷ついたりすることもあるだろう。しかし、マネジャーはいかに「詰まりをなくす」かが最も重要な仕事になる。

情報の「詰まり」をなくす仕掛けづくり

「詰まりをなくす」とは一体どういうことか。

まず、「動脈」の詰まりを考えよう。経営の意図が現場まで正しく伝わらないケースだ。たとえば商社の場合、事業が多岐にわたり、現場で取り扱うものがバラバラである。そのため、経営レベルでは、どうしても抽象度の高いメッセージを発信せざるを得ない。しかし、そのメッセージは実務を担う現場では具体性を欠き、解釈が困難になる。これが「詰まり」の原因だ。

情報の流れで言えば、

経営→本部長クラス→ミドルマネジャー→現場マネジャー→メンバー

という流れになる。だが、「会社の施策はこうで、こういう狙いがあってやっている」という情報が途中で滞ると、動脈に「詰まり」が生まれてしまい、情報は毛細血管まで流れなくなってしまう。

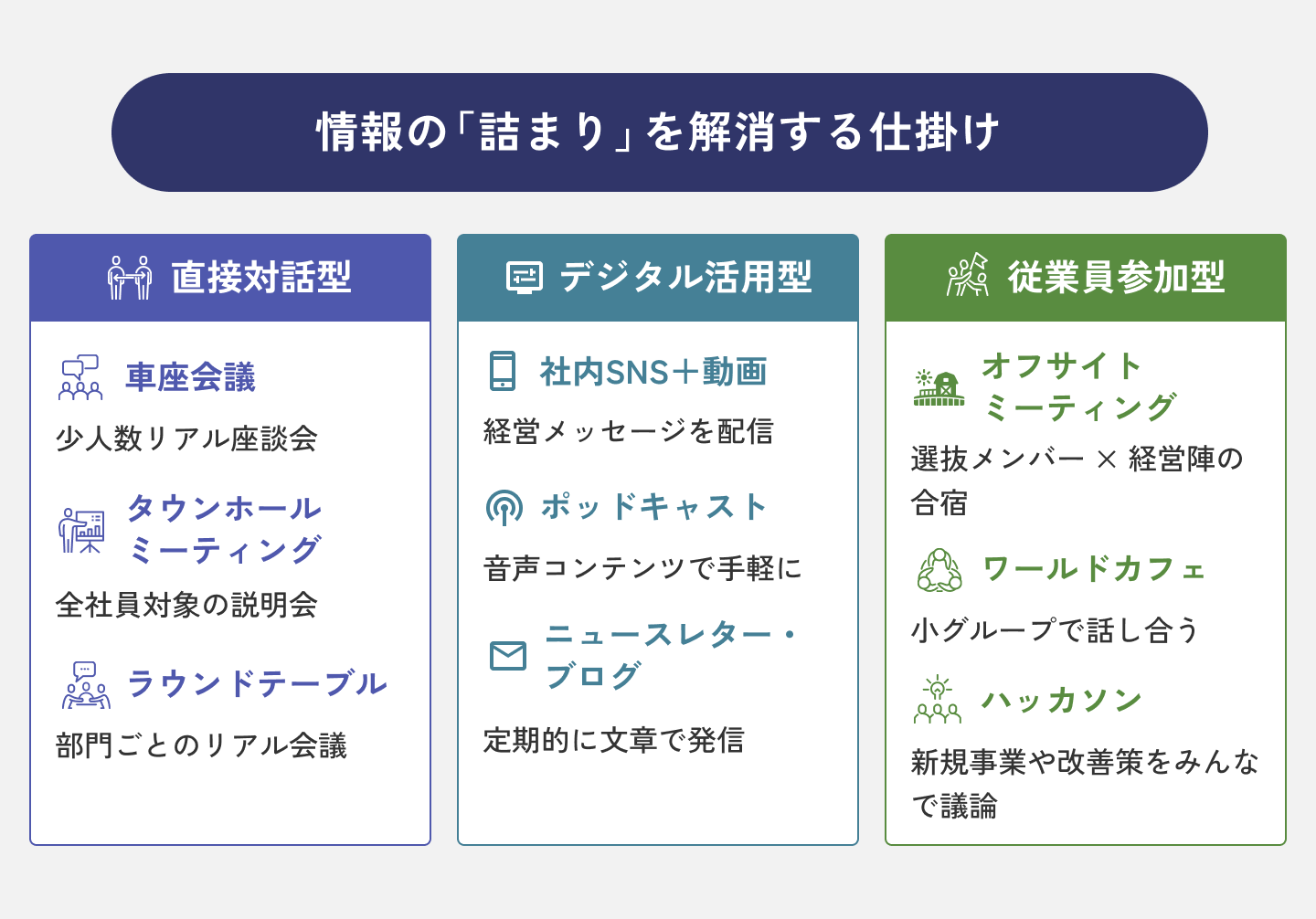

「詰まり」を解消するための手段は、二つある。一つは、経営の言葉がメンバーにまで伝わるような仕掛けをするというやり方だ。たとえば、以下のようなものがある。

💡直接対話型

- 車座会議…少人数で座談会形式。経営層と従業員が双方向に話せる。

- タウンホールミーティング…全社員向けに方針を説明し、質疑応答の時間を設ける。

- ラウンドテーブル…部門ごとに分かれて、経営者が対話しながら方向性を伝える。

- ランチミーティング…経営者が抽選やローテーションで少人数の社員とランチをしながら話す。

💡メディア・デジタル活用型

- 社内SNS・動画メッセージ…経営者が動画メッセージを録画し、社内SNSやポータルサイトで共有。

- ポッドキャスト・ラジオ形式…社内向けの音声コンテンツとして、経営者の考えを発信。

- 社内ニュースレター・ブログ…経営者が定期的に文章で方針や考えを発信。

💡参加型・ワークショップ型

- オフサイトミーティング…いわゆる「合宿」。選抜メンバーと経営陣がオフサイトで議論する場を設ける。

- ワールドカフェ形式の対話会…小グループで話し合い、グループを変えながら経営方針について考える。

- アイデアコンテスト・ハッカソン…会社の方向性に沿った新規事業や改善策を考える場を設け、経営層も参加。

こうした取り組みも、「詰まり」の解消のための仕掛けの一つだ。

もう一つの方法は、血液が滞りなく流れるように、役員クラスが管理職と1on1を行い、その内容が部門内に伝わるようにするというアプローチだ。

もちろん、情報の詰まりをなくす仕掛けを導入するか、役員と管理職の1on1を導入するかという二択ではなく、どちらもやればいい。何を伝えたいか、どんなスピードで伝えたいかによって使い分けすればよいだろう。ただ、会社の隅々にまで血液を行きわたらせたいのであれば、やはり動脈であるマネジャーたちが経営の意図を現場の言葉に翻訳して伝え続けることが、血液の循環を滞りなくする一番の方法だろう。

マネジャーが経営メッセージを翻訳したら? 実践例

このとき、マネジャーの翻訳力の要になるのが、現場の声を常日頃から拾っているかどうかだ。メンバーの声に耳を傾け、彼らに届くような解釈で伝えられるかどうかで、腹落ち具合は変わってくるだろう。腹落ちしなければ、現場において実際の行動につながらない。

もう少し具体的に説明しよう。たとえば経営層から「今期は新規開拓を重視し、既存顧客には注力しない」という戦略方針が示されたとしよう。メンバーレベルにこの文言がそのまま伝わったとき、「今までの大切なお客様をないがしろにするんだろうか」と不安になったり、中には反発を感じたりすることもあるだろう。

ここで、本部長クラスのマネジャーが経営の意図を汲んで、1on1などの場で、部下であるミドルマネジャーに自分の言葉で伝えることが非常に重要だ。たとえば、以下のように伝えるのはどうだろう。

「みんなの努力のおかげで、当社のサービスの解約率は1割にも満たない。ただ、先日競合B社が廉価で類似サービスを開始し、攻勢を強めている。しかし、B社のサービスの品質は高いとは言えない。今だからこそ、当社のような優良サービスがあることを多くの人に知ってもらい、比較してもらう良いタイミングだ。『新規開拓』と経営層は言っているが、これはいわば販売促進や宣伝活動の側面もあるんだよ。なんでもいいから新規客を取ってこいという意味ではなく、広く当社サービスを知ってもらい、市場全体を広げていこうという試みなんだ」

このように、経営の狙いを自分なりに咀嚼し、現場の文脈に合わせて翻訳することが、マネジャーの本質的な役割だ。

優れたマネジャーは、経営からのメッセージを単に上から下に流すのではなく、次の三つの視点を加えて伝える。

一つ目は「背景」だ。なぜその方針が出てきたのか、どういう環境変化や課題認識があるのかを共有する。二つ目は「意義」である。この施策によって組織や顧客、社会にどんな価値がもたらされるのかを明確にする。そして三つ目は「行動指針」だ。具体的に何をすべきか、何を優先すべきかを示す。

対照的に、「経営が既存顧客はやらなくていいって言ってるんだから、とりあえず今期はそういう風に動いてよ」という伝え方では、現場は混乱するだけでなく、経営への不信感すら生まれかねない。こうした丸投げ型の伝達は、情報の「詰まり」を生み出すだけでなく、組織の一体感を損なう危険性をはらんでいる。

パーパスはナラティブとして全身へ

経営の意図が伝わりにくいものの一つに、「パーパス」がある。これも抽象度が高く、メンバーレベルに対しては相当きちんと伝えていかなければわからなくて当然のものである。一定の規模を超えた大企業で何となくパーパスが似てきてしまうのは、その抽象度の高さゆえだ。

ただ、このパーパスには生まれた経緯や背景があり、何を重視し、優先順位をどのように考えたのかといった、ナラティブが存在する。そのナラティブを知ることが、「今自分たちはこれをやるべきだ」という前進する力につながる。いわば、心臓から流れ出た血液が、脳を動かし、手足を動かすのだ。そうして前進したことで生まれた理解や共感のフィードバックがまた心臓に戻り、新たな方針へとつながっていく。この循環のサイクルを回すことが、組織を健康にしていくということだ。

逆に、血液がどこかで詰まってしまい、ナラティブが共有されないことは、脳や手足が動きを弱めてしまうことにもつながる。そうして生まれるのは不満や変化を望む声だ。しかし、静脈も詰まっていれば、その不満は心臓には届かないままで、会社の変化は起こらない。そうなると、社員たちは「もうこの会社は変わらない」という絶望の中で日々を過ごし、最終的に組織は崩壊する。

以上を踏まえ、マネジャーは経営層と現場をつなぐ「動静脈」としての役割を自覚し、双方向のコミュニケーションを絶えず活性化させていくことが求められる。マネジャーは自らが循環の要であることを常に意識し、情報の流れを滞らせない責任を持つことが、これからの組織運営には不可欠であると心得よう。