「フォロワーシップ」を知れば、会社が変わる

「組織の成果の8〜9割は、リーダーではなくフォロワーが決める」―この衝撃的な事実が、現代の組織論を根底から覆しています。

リーダーシップ偏重の経営に限界を感じていませんか?実は組織の大半を占めるフォロワーの質こそが、企業の成功を左右する最重要要素なのです。Google、Spotify、トヨタ記念病院など先進企業は、フォロワーの主体性と創造性を引き出す仕組みで圧倒的な成果を上げています。本記事では、ロバート・ケリー教授が提唱する5つのフォロワータイプから、各業界の革新的な活用事例、そして組織を変革する実践的な育成方法まで、フォロワーシップの全貌を解説します。

フォロワーシップとは

フォロワーシップとは、リーダーシップ研究の中で注目されるようになった比較的新しい概念です。

部下や従業員などフォロワーの役割・行動・特性を研究するリーダーシップにおける分野で、リーダーシップとフォロワーシップの相互依存性などに焦点を当てています。

フォロワーシップの定義は時代と共に変化しつつあります。

従来は、リーダーの指示に忠実に従う存在を指していました。

現代では、リーダーの指示に社員が従うだけではなく、時には建設的な意見を出しながら、組織の目標達成のために主体的に行動する姿勢を指しています。

これらの変化は、複雑な課題や急速な環境変化に現代の組織が対応するために、より柔軟な組織構造が求められていることを反映しています。

リーダーシップとの役割の違いは?

リーダーとフォロワーの一般的な割合は2:8です。

リーダーシップとフォロワーシップは組織の成功に欠かせない要素ですが、その役割と特徴には明確な違いがあります。

リーダーシップは組織の方向性を定め、ビジョンを示す役割を担います。

一方でフォロワーシップは、そのビジョンを実現するための具体的な行動を取る役割です。

リーダーが直接的な影響力を持つのに対し、フォロワーは間接的な影響力を発揮しチーム内の協力を促進します。

またリーダーシップは長期的なゴールや大局的な視点に焦点を当てますが、フォロワーシップは日々の業務遂行や中期的な目標達成に注力します。

これらの違いは対立するものではなく相互補完的な関係にあります。

また優秀なフォロワーは次世代のリーダーになる可能性が高いと言えます。

効果的な組織運営には、強力なリーダーシップと積極的なフォロワーシップの両方が大切です。

フォロワーシップの重要性が高まっている理由

これまで組織の成功要因としてリーダーシップにばかり注目が集まっていました。

しかしここ最近では、リーダーの下につく人たちの「フォロワーシップ」の重要性が認識されつつあります。

なぜなら組織のメンバーの大半はフォロワーだからです。

フォロワーシップの重要性が高まっている背景の一つとして、日本企業が迎えている社会的環境の大きな変化があります。

かつてはリーダーが情報を効率的に集め、ビジネスに有効活用していました。

しかし1990年代以降の携帯電話やインターネットの普及により、リーダーが持つ情報量が過去と比べて相対的に小さくなってきています。

時を同じくして組織構造も変化していきました。

組織の意思決定を早くするため、高階層のピラミッド型の組織から、全体的な階層を圧縮したフラット型の組織が増えていきました。

組織がフラット化していくと社員が昇進できるポストが減ります。

その結果、リーダー一人当たりのフォロワーの数が増加し、きめ細やかな指導や育成が難しくなる恐れがあります。

また成果主義の浸透により、マネジャーがリーダーシップをとりながらプレイヤーとしても業務を行う職場が増えています。

産業能率大学 総合研究所が2019年12月に実施した調査によると、上場企業に勤務している部長職社員の95.8%がプレイヤーとマネジャーを兼務していることがわかりました。

業務量の増加や部下の育成に悩み、心身ともに負荷が増しています。

そのような状況の中、リーダーだけに頼った組織開発には限界があります。

そこで重要性が高まってきているのが、部下や従業員のフォロワーシップです。

優秀なフォロワーは上司を助け、組織の成功を目指して主体的に動いてくれます。

チーム・組織におけるフォロワーシップの重要性

効果的なフォロワーシップは組織に多くの利益をもたらします。

優れたフォロワーは、リーダーの決定に建設的な意見を提供し、必要に応じて異議を唱える勇気を持ちます。

また自らの役割を理解し、チームの目標達成に向けて積極的に行動できます。

強力なフォロワーシップはリーダーの負担を軽減し、より戦略的な思考や行動にリーダーが集中できる環境を作り出します。

チーム内でのオープンなコミュニケーションや建設的なフィードバックは組織全体の学習と成長を促すでしょう。

フォロワーシップ研究の権威であるロバート・ケリー教授は『組織の成果に対してリーダーが及ぼす影響力は1〜2割程度で、残りの8〜9割はフォロワーの力に左右される』と言っています。

つまり組織の成功の鍵はフォロワーが握っているということです。

模範的なフォロワーシップを持つ社員の育成は、現代の組織にとって戦略的な優先事項となっています。

フォロワーシップと心理的安全性の関係

フォロワーシップと心理的安全性は互いに強化し合う関係にあります。

心理的安全性の高い環境ではフォロワーがより積極的に貢献できるようになり、組織全体の心理的安全性がさらに高まる好循環が生まれます。

心理的安全性とは、チームメンバーが意見を述べたり質問したりしても否定される恐れがない環境を指します。

この環境は効果的なフォロワーシップの基盤となります。

心理的に安全な環境では、フォロワーはより積極的に組織に貢献できるようになります。

彼らはリーダーの決定や方針に対して率直かつ建設的なフィードバックを提供し、新しいアイデアや改善案を恐れることなく提案することで組織の革新を促進します。

またミスを隠すのではなくオープンに共有できるので学ぶ文化が醸成されます。

重要な情報や懸念事項をチーム内で共有することで問題の早期発見・解決につながり、メンバー間での助け合いや知識の共有が活発化し、チーム全体の能力が向上するでしょう。

積極的なフォロワーシップはメンバー間の信頼関係を深め、組織全体のコミュニケーションを活性化します。

異なる意見や視点が尊重される環境が整い、フォロワーの自主性が認められることで個人の成長とチームの発展が促されます。

フォロワーシップの5つのタイプと貢献度の違い

フォロワーには、成長の段階や意欲によって様々な特性があります。

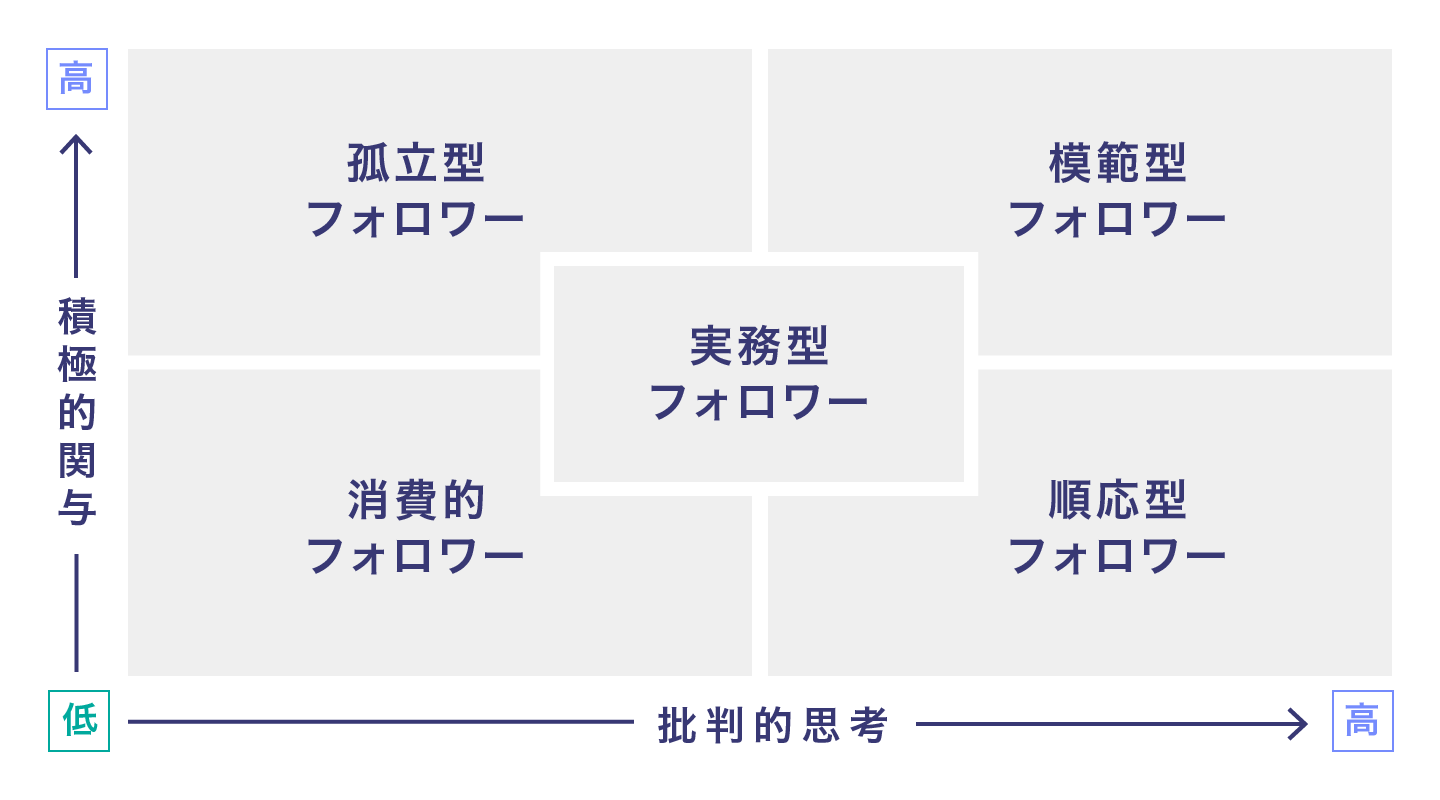

ロバート・ケリー教授が提唱したフォロワーシップモデルは、フォロワーの行動パターンを理解し、その貢献度を評価する上で非常に有用です。

このモデルはフォロワーを5つのタイプに分類し、それぞれの特徴と組織への貢献度を明らかにしています。

ケリー教授の開発したモデルでは、フォロワーを「批判的思考(クリティカル・シンキング)」と「積極的な関与」の2つの軸で評価し、以下の5つのタイプに分類しています。

模範的フォロワー

クリティカル・シンキングを持ち、仕事の意思決定に積極的に関与するタイプです。

彼らは自主的に行動し、リーダーに対しても物怖じせず建設的な意見を提供します。

組織にとって最も価値のあるフォロワーであり、イノベーションや問題解決に大きく貢献します。

組織にとって最も理想的なフォロワーと言えるでしょう。

孤立型フォロワー

独自のクリティカル・シンキングを持っているものの、積極的な参加を控えるタイプです。

彼らは鋭い洞察力を持っていますが、それを建設的に活用できていません。

組織の方針や決定に対して批判的になりがちで、チームの雰囲気を損なう可能性があります。

孤立型フォロワーの多くはもともと模範的フォロワーで、リーダーや組織に対して嫌気がさした結果として組織から孤立しています。

実務型フォロワー

彼らは与えられたタスクを確実にこなしチームの生産性を支えます。

しかし失敗を避けてリスクを取ろうとしないので、新しいアイデアや改善案の提案が不足することがあります。

順応型フォロワー

依存的・無批判思考であり、積極的な参加が中程度のタイプです。

彼らは組織の調和を重視し、衝突を避ける傾向があります。

チームワークを促進する一方で、重要な問題に対して声を上げることを躊躇する可能性があります。

消極的フォロワー

依存的・無批判思考であり、積極的な参加が低いタイプです。

彼らはリーダーに依存し、指示されたことだけを行うため自主性に欠けます。

仕事に対する情熱や責任感に欠け、監督や指示が常に必要となります。

これら5つのタイプを理解し、それぞれの長所を活かして成長を促すことが大切です。

特に、模範的フォロワーの特性を持つ人材を育成し、他のタイプのフォロワーがより積極的かつ独立的に行動できるよう支援することが重要と言えます。

理想的なフォロワーと好ましくないフォロワーの特徴とは?

ロバート・ケリー教授のフォロワーシップモデルは、組織内での効果的なフォロワーの役割を理解する上で重要な枠組みを提供しています。

このモデルを踏まえ、模範的なフォロワーと組織にとって好ましくないフォロワーの特徴を以下のように整理できます。

理想的なフォロワーの5つの特徴

理想的なフォロワーの5つの特徴を紹介します。

特徴詳細クリティカル・シンキングが身についている彼らは組織の方針や決定に対して盲目的に従うのではなく、独自の視点で状況を分析し、建設的な批判や提案を行います。

良いフォロワーは、ケリー教授のモデルにおける「模範的フォロワー」に近い特性を持ちます。

リーダーに対しても、必要に応じて異議を唱える勇気を持っています。役割を超えて積極的に参加する良いフォロワーは、与えられた役割を超えて積極的に組織に貢献します。

彼らは自発的にプロジェクトを提案したり、チームの課題解決に取り組んだりします。

また他のメンバーのサポートや、チーム全体の目標達成に向けて主体的に行動します。責任感と自己管理能力がある自身の役割と責任を十分に理解し、高い水準で業務を遂行します。

期限やクオリティの管理を自ら行い、必要に応じてリーダーに進捗を報告します。柔軟性と適応力が高い日々変化していく環境や新しい課題に対して柔軟に対応します。

必要に応じて役割を変更したり、新しいスキルを習得したりする意欲を持っています。建設的なコミュニケーションができるオープンで誠実なコミュニケーションを心がけ、チーム内の情報共有を促進します。

問題や懸念事項を適切に表現し、解決策の提案も行います。理想的なフォロワーの5つの特徴

フォロワー自身も自己認識を高め、良いフォロワーシップを積極的に実践することがキャリア発展と組織の成功につながります。

好ましくないフォロワーの5つの特徴

好ましくないフォロワーの5つの特徴を紹介します。

特徴詳細過度に従順ケリー教授のモデルにおける「受動的フォロワー」に近い特性を示します。

指示に従うだけで、自ら考え行動することを避けます。

これは組織の革新や改善の妨げとなります。無関心や消極的態度組織の目標や活動に対して無関心で最小限の努力しかしない態度です。

「消極的フォロワー」のように否定的な側面が表れ、チームの士気を低下させる可能性があります。過度の批判や否定的態度建設的な批判ではなく、否定的な態度を常に取ります。

「孤立型フォロワー」のように極端な形でチームの雰囲気を悪化させ、協力関係を損なう恐れがあります。責任を回避する自身の失敗や間違いを認めず、他者や環境のせいにする傾向があります。

これは信頼関係の構築を妨げ、チームの成長を阻害します。閉鎖的なコミュニケーション必要な情報を共有せず、自分の考えや懸念を適切に表現しません。

「順応型フォロワー」の負の側面として重要な問題が見過ごされる危険性があります。好ましくないフォロワーの5つの特徴

悪いフォロワーシップは組織の成長を妨げ、チームの士気を低下させる可能性があるでしょう。

これらの特徴をリーダーは理解し、良いフォロワーシップを奨励・育成することが重要です。

フォロワー同士が与える影響

組織内でのフォロワー同士の相互作用は、個人の成長と組織の方向性に大きな影響を与えます。

新入社員など未熟なフォロワーは周囲からの影響を特に受けやすく、良い方向にも悪い方向にも容易に転がる可能性があります。

未熟なフォロワーが良い影響を受けた場合は、組織にとっての大きな利益につながるでしょう。

例えば模範的なフォロワーと接することで、クリティカル・シンキングや積極的な参加の重要性を学べます。

また高い意欲を持つフォロワーの姿勢に刺激を受け、自己啓発や組織への貢献に対する意識が高まるはずです。

一方で未熟なフォロワーが悪い影響を受けるリスクも存在します。

消極的または批判的な態度を持つフォロワーと密接に関わることで、組織への不満や無関心が伝染する可能性があります。

また責任回避や過度の同調傾向を持つフォロワーの影響を受けると、自主性や創造性の発揮が抑制される恐れがあります。

さらに非倫理的な行動や組織の価値観に反する姿勢が広がる危険性もあるでしょう。

フォロワー同士の相互作用は、未熟なフォロワーの成長と組織の健全性に特に重大な影響を与えます。

組織はこの影響力を理解し、未熟なフォロワーを積極的に育成することが求められます。

メンタリングプログラムの導入や、多様な経験を積める機会の提供などが効果的です。

各業界のフォロワーシップの活用事例

フォロワーシップを各企業はどのように活用して成果を上げているのでしょうか。

IT・医療・教育など多様な分野における先進的なフォロワーシップの実践例を紹介します。

IT企業におけるフォロワーシップの有名な取り組み事例

IT業界は革新と創造性を常に求められる分野であり、フォロワーシップを促進するユニークな取り組みを多くの企業が実施しています。

これらの取り組みは、従業員の自主性・創造性・責任感を高めることで組織全体の競争力向上を目指しています。

Googleは、社員の主体性と好奇心を伸ばすためにあらゆる工夫をしています。

その中でも代表的な制度が「20%ルール」です。

従業員は、普段の業務とは違った自由なプロジェクトに労働時間の20%を充てられます。

従業員にとっては新たなスキルを習得し、新しいチームと連携する機会になります。

また、Googleの社員は、社員間の学習プログラムを通し、社内で提供されている様々なコースを受講することによるスキルアップが奨励されています。

例えばPythonのコードや小型機の操縦などのスキルを教え合う事で問題解決能力を養うことに繋がります。

これらの取り組みによりGoogle社員は、会社の成長と革新に積極的に貢献するフォロワーになるよう育成されています。

参照:Google re:Work - ガイド: イノベーションが生まれる職場環境をつくる (rework.withgoogle.com)

Spotify

参照:SpotifyScaling.pdf (crisp.se)

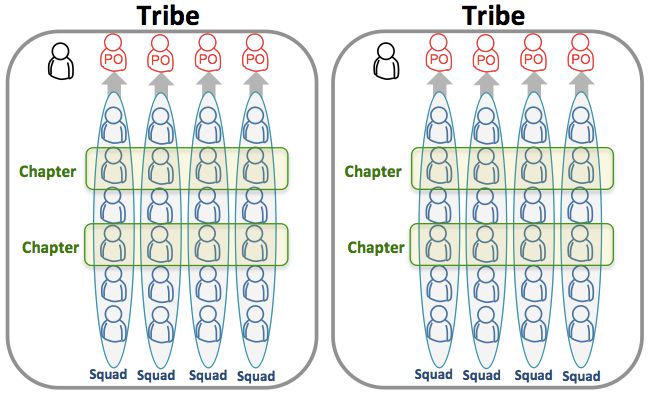

Spotifyは、世界最大のオーディオストリーミングサブスクリプションサービスです。

同社の基本的な開発チームの単位は「分隊(Squad)」です。

自律性を重んじているため、6〜12人の小規模な分隊を形成し、特定の製品や機能の開発を任せています。

彼らは小さなスタートアップのように自分達で働き方を決定します。

イノベーションや学びを推進するため、約10%の作業時間を「Hack Days」として使うことがそれぞれの分隊で推奨されています。

分隊が複数集まった「部隊」も存在し、ミュージックプレイヤーやバックエンドのインフラといった関連する領域を担当しています。

さらに同様のスキルを持つ人たちを同じ部隊の中でまとめた「支部」や「ギルド」があります。

ギルドはより広範囲にわたる「関心のコミュニティ」で、知識やコードなどをグループで共有できます。

同社は、小規模な分隊で社員が自律的に動けるようにしながらも、スキルや興味関心に応じていろいろな人と繋がれる組織になっています。

このアプローチにより、メンバー間の協力と主体性を重視した、フォロワーが積極的に意思決定に参加する環境を作り出しています。

Netflix

同社は、No Vacation Policy(無制限休暇制度)を2004年から導入しています。

1日どれくらい働くか・どのタイミングでどれくらい休暇をとるのかは社員の判断に委ねられています。

NetflixのCEOであるリード・ヘイスティングス氏は、この制度を成功させるためには「リーダーが部下を信頼しているというサインを送ること」「自身の行動に責任を持つよう促すこと」だと著書の中で語っています。

仕事と休息のバランスを主体的に管理する必要がフォロワーにはあり、結果として高い責任感と自律性が育まれています。

参照:Netflix Jobs

Amazon

Amazon の「Two Pizza Teams(ピザ2枚チーム)」は、効率的な組織運営とイノベーション促進のための独自のチーム構造モデルです。

この概念は、Amazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏によって提唱されました。

「Two Pizza Teams」の核心は、2枚のピザで食事ができる6〜10人程度にチームの規模を制限することです。

この小規模なチーム構造にはいくつかの重要な利点があります。

まずコミュニケーションの効率が大幅に向上します。

少人数のチームでは情報の共有がスムーズになり、意思決定のプロセスが迅速化されます。

これによりプロジェクトの進行速度が上がり、市場の変化に素早く対応できるようになります。

また各チームメンバーの責任感と当事者意識が高まります。

小さなチームでは、個々の貢献が成果に直接結びつくためメンバーのモチベーションが向上します。

これはフォロワーシップの観点から見ても、主体的な参加と創造性の発揮を促す効果があります。

Amazonは「Two Pizza Teams」モデルを通じ、大企業でありながらスタートアップのような敏捷性と革新性の維持に成功しています。

参照:高いパフォーマンスを発揮する組織 - Amazon ピザ 2 枚チーム | AWS Executive Insights

医療でのフォロワーシップの活用事例

医療分野では、効果的なコミュニケーションとチームワークが患者の安全と治療の質に直結するため、フォロワーシップの重要性が特に高いと言えます。

医療現場でのフォロワーシップ活用の具体的な事例を紹介します。

トヨタ記念病院

トヨタ自動車が設立した病院で、トヨタ生産方式の考え方を医療現場に適用しています。

「カイゼン活動」を通じて、看護師や事務職員を含む全スタッフが業務改善提案を行い、実施する機会が設けられています。

例えばカイゼンチームが、看護師の勤務時間の4割が物を運ぶことに費やされていることに気づき、搬送用ロボットを活用するようになりました。

その結果、患者ケアにより多くの時間を看護師が割けるようになったそうです。

また外来患者の診察を短縮するため、予約システムの改善と診察室の配置変更を行った結果、患者の満足度が向上し、医師の診察効率も改善されました。

これらのカイゼン活動は現場スタッフの主体的な参加によって実現されています。

医師・看護師・事務職員など立場にかかわらず全てのスタッフがアイデアを出し合い、実行に移せる環境が整備されているこのアプローチは、フォロワーシップの核心である「積極的な参加」と「批判的思考」を推進しています。

参照:医療現場にもトヨタ流カイゼン!トヨタ記念病院 新病棟オープン (toyotatimes.jp)

Cleveland Clinic(クリーブランド・クリニック)

Cleveland Clinic は、オハイオ州クリーブランド市に本社を置いている非営利医療機関です。

1921年に設立され、現在では世界有数の医療機関として知られています。

同クリニックは、介護士エンゲージメントを重視し、アイデアや懸念を表明できる職場環境の創出に努めています。

例えば「介護者エクスペリエンス戦略フレームワーク」では、継続的な傾聴プロセス・リーダーの育成・実行可能な戦略の実施・期待の明確化と協力体制の構築を重視しています。

様々なプラットフォームを通じて介護者の意見を積極的に取り入れ、アイデアの提案や改善を奨励しています。

また患者ケアに貢献したスタッフを役職に関係なく表彰するプログラムがあったり、全従業員がイノベーティブなアイデアを提案し、実際のプロジェクトとして実現するための機会が設けられていたりと、全ての従業員が組織の成功に貢献できる環境を整えています。

参照:Caregiver Experience | Cleveland Clinic

バージニア・メイソン病院

アメリカ・シアトルにある同病院は、トヨタ生産方式を基にした独自の「Virginia Mason Production System」を開発し、全従業員参加型の継続的改善を実践しています。

2005年にはカイゼン部門を正式に設置し、診療科の改善のためにスタッフを送るようになりました。

バージニア・メイソン病院がユニークなのは、このカイゼン・イベントのチームメンバーに患者を入れていることです。

病院側が重要だと思っていても、患者側から見ると意味がないことがあります。

反対に患者の言葉から新しい視点が得られることもあります。

カイゼン・イベントのチームメンバーに患者を入れるという斬新なアプローチは、フォロワーシップの核心である「多様な視点の尊重」と「建設的な意見の表明」を表しています。

参照:Virginia Mason Production System | VMFH

教育分野でのフォロワーシップの活用事例

近年、生徒の主体性と協働性を重視する新しい学習アプローチが世界中の教育機関で注目を集めています。

これらのアプローチは、従来の教師主導型の教育モデルを超え、生徒たちが積極的に学習プロセスに参加し互いに学び合う環境を創出しています。

High Tech High(米国)

米国カリフォルニア州サンディエゴに本部を置くHigh Tech Highは、チャータースクールと呼ばれる公立高校です。

学費は無償で入学者は抽選で選ばれるため、生徒の約5割は低所得層の子供たちであり、どのような環境の生徒にも教育の機会が平等に与えられています。

この学校は、独自のPBL(Project Based Learning)を全面的に採用していることで知られており、世界中の教育従事者が見学に訪れています。

PBLとは課題解決力を目的とした学習のことです。

この学校では、地域社会問題の解決や科学技術の進歩など様々なプロジェクトに生徒たちに取り組んでもらうことで協働スキルと主体性を育成しています。

教師に言われたことだけを暗記するのではなく、自分で設定したゴールに向かってプロジェクトを進めていくので、クリティカル・シンキング(批判的思考力)や問題解決能力の向上が報告されています。

また定期テストなどの試験がないにも関わらず卒業生の大学進学率が高いことでも有名です。

これらの教育を通して子供たちは、リーダーシップや模範型フォロワーシップを自然と身につけられます。

参照:High Tech High - Connect the Classroom to the World

お茶の水女子大学

会社や学校といった組織では、仲間と助け合いながら成長していくという視点が欠かせません。

そのような体験を自然とできるプログラムが「ピア・サポート」です。

ピア・サポートとは、同じような立場や経験を持つ人々が互いに支援し合う活動です。

欧米では多くの学校でピア・サポートプログラムが実施され、学習支援・メンタルヘルスケア・いじめ問題の解決など様々な面で効果を上げています。

日本の大学でもピアサポート・プログラムの導入が進んでおり、フォロワーシップの実践の場としても注目されています。

例えばお茶の水女子大学では、学部や学科ごとの上級生が、新入生の学業・生活面をサポートする制度を設けています。

同大学では、先輩学生による下級生の学習支援・異学年交流・就職活動の情報交換促進など多様な取り組みが行われています。

また留学生支援分野では、大学院生チューターによる日本語レポートの添削・授業準備の手伝い・国際交流グループの活動などが活発です。

これらの活動は「学生による学生のためのサポート」という特徴を持ちつつ、教員のバックアップを受ける二重の支援制度となっています。

リーダーシップとフォロワーシップの両方を学生は体験し、時として柔軟に役割を変える姿勢が育まれています。

これらの取り組みは、フォロワーシップの重要な要素である「自主性」「協調性」「責任感」を育成し、将来のリーダーシップの育成にも寄与しています。

参照:お茶の水女子大学 ピアサポート・プログラムとは | お茶の水女子大学 (ocha.ac.jp)

スポーツ業界でのフォロワーシップの活用事例

スポーツ業界でのフォロワーシップの活用事例を紹介します。

早稲田大学ラグビー蹴球部

早稲田大学ラグビー蹴球部の中竹竜二元監督は、従来のカリスマ的リーダーシップとは異なるアプローチで、大学選手権の2年連続制覇へとチームを導きました。

「日本一オーラのないラグビー監督」を自称する中竹氏は、フォロワーシップの重要性を説き実践しています。

選手一人ひとりが自ら考え、問題を解決する自律性を育むことを中竹監督は重視しました。

彼は頻繁な個人面談を通じて選手たちの「フォロワー」となり、彼らの思考と成長をサポートします。

このアプローチにより選手たちは、主体的に戦略を考え、練習方法を改善し、活発な意見交換を行うようになったそうです。

この事例は、メンバーの自律的思考と行動をサポートすることで最大限の力を個々が発揮できることを示唆しています。

参照:Amazon.co.jp: 新版 リーダーシップからフォロワーシップへ カリスマリーダー不要の組織づくりとは : 中竹 竜二: 本

東急スポーツオアシス

株式会社東急スポーツオアシスは、首都圏と近畿圏を中心に会員制総合フィットネスクラブを展開しています。

従来の組織の成果はリーダーの存在に左右されることが多く、リーダーシップ研修に同社は注力していきました。

しかし限られたリーダー層への研修だけでは大きな変化が見られず、新たなアプローチを模索していました。

『誰か優秀な人材が一人で現場を回していくものではない』と同社は気づき、フォロワーシップの概念に着目します。

そしてリ・カレント社の協力を得て、全スタッフを対象としたフォロワーシップ研修を実施しました。

研修への参加者が社内ファシリテーターとなりさらなる展開を図っています。

スタッフ全員がフォロワーシップを発揮できる環境づくりと組織全体のチームワーク向上を目指しています。

参照:東急スポーツオアシス様の熱い想いと共育文化の形成|研修事例紹介-リ・カレント (re-current.co.jp)

フォロワーシップの理解を深める資料・ツール・尺度

効果的なフォロワーシップは組織の成功と個人の成長に大きく貢献します。

フォロワーシップを実践するための有用な資料やツールを紹介します。

フォロワーシップを診断できるWebサイト

フォロワーシップを診断できるWebサイトを2つ紹介します。

Kelley's Followership Questionnaire

Robert Kelleyが開発したこの質問票は、フォロワーシップスタイルを評価する上で広く使用されているツールです。

各項目は7段階のリッカート寸法で評価します。

質問を通し、「独立的・批判的思考 (Independent Critical Thinking)」「積極的な関与 (Active Engagement)」をチェックします。

回答者のスコアに基づき、模範的・順応的・受動的・疎外的・実用主義的のフォロワーシップスタイルのいずれかに分類されます。

多くの研究者がこの質問票を使い、職務満足度・組織コミットメント・リーダーシップスタイルなどとフォロワーシップとの関係を調査しています。

HEART QUAKE

株式会社ハートクエイクが運営するHEART QUAKEでは「フォロワーシップ診断」が提供されています。

10個の質問に1〜2分程度で答える簡易的なテストであり、上司の立場から部下(自分)を評価する形で回答します。

「問題を提起するクリティカル・シンキング」や「率先して動く積極的関与」を点数化し、フォロワーシップの5類型に当てはめて評価します。

参照:フォロワーシップ診断 | 株式会社HEART QUAKE (heart-quake.com)

フォロワーシップ研究の第一人者・ロバート・ケリー教授の論文

ロバート・ケリー教授は、世界クラスの組織で採用されている新しい経営手腕を生み出し、「知の起業家」と評価されています。

彼はフォロワーシップ研究の先駆者として知られており、「"The Power of Followership"(フォロワーシップの力)」という著書はベストセラーになりました。

またHarvard Business Reviewの記事「 "In Praise of Followers"(フォロワーを称えて)」はフォロワーシップ研究の基礎となっています。

参照:In Praise of Followers (hbr.org)

ケリー教授の研究は、フォロワーシップを組織行動の重要な側面として確立し、リーダーシップ研究に新たな視点をもたらしました。

彼の理論と質問票は現在も、多くの研究者や実務家によって活用されています。

その他フォロワーシップに関連する重要な研究成果

フォロワーシップに関連するその他の重要な研究成果を紹介します。

The Courageous Follower" (ザ・フォロワーシップ)

アイラ・チャレフは勇気あるフォロワーシップの概念を提唱し、リーダーに建設的に挑戦する重要性を強調しました。

この論文は、フォロワーを単なる従属者ではなく組織の成功に不可欠な積極的な参加者として位置づけました。

特筆すべき点としてチャレフは、「勇気」がフォロワーの効果的な行動の基礎となると主張しています。

この概念は、多くの組織のリーダーシップ開発プログラムに取り入れられ、健全な組織文化の構築に貢献しています。

参照:ザ・フォロワーシップ―上司を動かす賢い部下の教科書 | アイラ・チャレフ, 野中 香方子 |本 | 通販 | Amazon

Followership: How Followers Are Creating Change and Changing Leaders

バーバラ・ケラーマンは、孤立者・傍観者・参加者・活動家・過激派の5つのタイプにフォロワーを分類し、各タイプがリーダーや組織に与える影響を詳細に分析しました。

この研究は、フォロワーの多様性とその重要性を浮き彫りにし、リーダーシップ研究におけるフォロワーの役割を再評価する契機となりました。

ケラーマンの分析は、組織内の力学をより深く理解するための新しい視点を提供しています。

効果的な組織マネジメントのためにはフォロワーの多様性を考慮する必要があることを示唆しています。

Implicit Followership Theories: A New Avenue for Followership Research(2010)

トーマス・シーは、「暗黙のフォロワーシップ理論(IFT)」を提唱し、リーダーや組織メンバーが抱くフォロワーに対する無意識の期待と、それが実際の行動にどのように影響するのかを分析しました。

この研究はフォロワーシップの認知的側面に光を当て、フォロワーに対して人々が持つ暗黙の信念や期待が、リーダーやフォロワーとの関係や組織動態にどのように影響するのかを示しています。

IFTの概念は、組織行動学や人材管理の分野に新しい視点をもたらし、リーダーシップ開発やチーム・ビルディングにおける重要な考慮事項となっています。

参照:Towards a biology of leadership - ScienceDirect

これらの研究成果は、フォロワーシップ研究に新しい視点と概念をもたらし、リーダーシップとフォロワーシップの相互依存性や組織内の複雑な力学への理解を深めました。

その他の学術論文は下記のサイトから確認できます。

参照:Followership | Semantic Scholar

研究におけるフォロワーシップの尺度とは?

これまでの調査結果で使われてきたフォロワーシップを測る尺度を紹介します。

ICT・AE

ロバート・ケリー教授のフォロワーシップ理論では、フォロワーの特性を「独立的・批判的思考(Independent批判的思考、ICT)」と「積極的関与(Active Engagement、AE)」の2つの次元で測定します。

さらに模範的・順応的・受動的・疎外的・実用主義的の5つのフォロワータイプに分類しました。

この尺度は、フォロワーの基本的な行動パターンを理解するのに役立っています。

IFTs スコア

トーマス・シーが開発したImplicit Followership Theories(暗黙的フォロワーシップ理論)に基づくIFTs スコアは、フォロワーシップ研究に新しい視点をもたらしました。

IFTs Scaleは18項目で構成されており、この尺度は「信頼性」「忠誠心」「無礼さ」などの特性を含んでいます。

この尺度は、フォロワーに対して人々が持つ暗黙の期待や信念を測定し、理想的なフォロワー像を明らかにしています。

これにより、リーダーとフォロワーの相互作用や期待のミスマッチの理解に役立っています。

LMX(Leader-Member Exchange)

LMXはフォロワーシップの直接的な尺度ではなく、リーダーとフォロワーの関係性の質を測定するものです。

この理論は、フォロワーシップの尺度を測る上で非常に有用なツールとして、組織心理学や経営学の分野で広く使用されています。

LMX理論の核心は、リーダーが全てのフォロワーと同質の関係を持つのではなく、各フォロワーとの間に異なる質の関係を構築するという考えです。

LMXは、リーダーシップとフォロワーシップの両方の影響を考慮した相互作用的なプロセスとして理解されています。

配慮的行動

『日本の組織におけるフォロワーシップ』という本の中では、調査のために日本の組織における新たな測定尺度の開発を試みています。

「積極的行動」「批判的行動」はケリー教授の開発した尺度と一緒ですが、新たに「配慮的行動」という因子を抽出しました。

先行研究では確認されなかった新たな軸であり、日本においては『あたかもリーダーシップが発揮されたかのようにフォロワーが振る舞う』ことを明らかにしました。

日本のフォロワーには縦の人間関係が恒久的に強く存在しているため、リーダーに気を遣う傾向を測定する尺度として用いられています。

フォロワーシップに関連する企業調査

フォロワーシップの研究の歴史は浅く、研究や調査結果の蓄積もまだあまりありません。

そのような状況の中で、個人能力開発と組織開発支援を行うリ・カレント株式会社が、500人以上の会社のリーダー職に対し、フォロワーシップに関する意識調査を行っています。

調査結果から、組織の成果達成や人材育成のためには、リーダーシップとフォロワーシップの両方を意識した取り組みが必要だということがわかりました。

参照:【チームメンバーの4割以上は“逃避者・破壊者タイプ”】成果に悩むリーダーは、部下のフォロワーシップを意識していない!? | リ・カレント株式会社のプレスリリース (prtimes.jp)

また出版された『日本の組織におけるフォロワーシップ』という本は、フォロワーシップが日本企業でどのように発揮されているのかを先行調査と比較分析した画期的な内容となっています。

参照:日本の組織におけるフォロワーシップ――フォロワーはリーダーと組織にどう影響を与えるのか | 西之坊 穂 |本 | 通販 | Amazon

フォロワーシップに関する書籍

フォロワーシップに関する書籍をいくつか紹介します。

ザ・フォロワーシップ―上司を動かす賢い部下の教科書【アイラ・チャレフ (著) 野中 香方子(翻訳) ダイヤモンド社 2009年】

この本は、フォロワーシップの重要性に焦点を当てています。

著者は、下の立場からリーダーシップを発揮する方法を解説しています。

本書では、リーダーとの関係構築・組織への貢献・自己成長などのテーマを大切にした効果的なフォロワーシップのスキルを学べます。

ビジネスパーソンがキャリアを成功させる鍵となる実践的なアドバイスが詰まっています。

新版 リーダーシップからフォロワーシップへ カリスマリーダー不要の組織づくりとは【中竹 竜二(著) CCCメディアハウス 2018年】

この本は、リーダーシップ中心の従来の組織論を見直し、フォロワーシップの重要性を強調しています。

著者の中竹竜二氏は、カリスマリーダーに依存しない組織づくりの方法を提案しています。

フォロワーの役割を再定義し、組織全体の協働を促進する新しい経営アプローチを紹介しています。

現代の組織運営に関心のある経営者や管理職に有益な情報を提供しています。

フォロワーシップ行動論: 「こと・ば」と言葉【松山 一紀(著) 中央経済グループパブリッシング 2023年】

著者の松山一紀氏は、フォロワーの行動と言語使用の関係に注目し、組織内のコミュニケーションの重要性を探求しています。

本書では、「こと・ば」(行動)と「言葉」(言語)の両面からフォロワーシップを考察し、組織内の人間関係や協働のあり方に新しい視点を提供しています。

フォロワーシップに関する研修

フォロワーシップに関する研修を一つ紹介します。

フォロワーシップ研修(アチーブメントHRソリューションズ)

同社は、フォロワーシップを組織で発揮するための研修を行っています。

実習やワークを通して仕事における「フォロワーとしての現在地」を明らかにし、現在どのタイプに属するかを明確にします。

フォロワーとしての現在地を明確にした上で、フォロワーシップを発揮し、上司をサポートするための改善ポイントを理解するという研修内容です。

フォロワーシップとは

フォロワーシップとは、リーダーシップ研究の中で注目されるようになった比較的新しい概念です。

部下や従業員などフォロワーの役割・行動・特性を研究するリーダーシップにおける分野で、リーダーシップとフォロワーシップの相互依存性などに焦点を当てています。

フォロワーシップの定義は時代と共に変化しつつあります。

従来は、リーダーの指示に忠実に従う存在を指していました。

現代では、リーダーの指示に社員が従うだけではなく、時には建設的な意見を出しながら、組織の目標達成のために主体的に行動する姿勢を指しています。

これらの変化は、複雑な課題や急速な環境変化に現代の組織が対応するために、より柔軟な組織構造が求められていることを反映しています。

リーダーシップとの役割の違いは?

リーダーとフォロワーの一般的な割合は2:8です。

リーダーシップとフォロワーシップは組織の成功に欠かせない要素ですが、その役割と特徴には明確な違いがあります。

リーダーシップは組織の方向性を定め、ビジョンを示す役割を担います。

一方でフォロワーシップは、そのビジョンを実現するための具体的な行動を取る役割です。

リーダーが直接的な影響力を持つのに対し、フォロワーは間接的な影響力を発揮しチーム内の協力を促進します。

またリーダーシップは長期的なゴールや大局的な視点に焦点を当てますが、フォロワーシップは日々の業務遂行や中期的な目標達成に注力します。

これらの違いは対立するものではなく相互補完的な関係にあります。

また優秀なフォロワーは次世代のリーダーになる可能性が高いと言えます。

効果的な組織運営には、強力なリーダーシップと積極的なフォロワーシップの両方が大切です。

フォロワーシップの重要性が高まっている理由

これまで組織の成功要因としてリーダーシップにばかり注目が集まっていました。

しかしここ最近では、リーダーの下につく人たちの「フォロワーシップ」の重要性が認識されつつあります。

なぜなら組織のメンバーの大半はフォロワーだからです。

フォロワーシップの重要性が高まっている背景の一つとして、日本企業が迎えている社会的環境の大きな変化があります。

かつてはリーダーが情報を効率的に集め、ビジネスに有効活用していました。

しかし1990年代以降の携帯電話やインターネットの普及により、リーダーが持つ情報量が過去と比べて相対的に小さくなってきています。

時を同じくして組織構造も変化していきました。

組織の意思決定を早くするため、高階層のピラミッド型の組織から、全体的な階層を圧縮したフラット型の組織が増えていきました。

組織がフラット化していくと社員が昇進できるポストが減ります。

その結果、リーダー一人当たりのフォロワーの数が増加し、きめ細やかな指導や育成が難しくなる恐れがあります。

また成果主義の浸透により、マネジャーがリーダーシップをとりながらプレイヤーとしても業務を行う職場が増えています。

産業能率大学 総合研究所が2019年12月に実施した調査によると、上場企業に勤務している部長職社員の95.8%がプレイヤーとマネジャーを兼務していることがわかりました。

業務量の増加や部下の育成に悩み、心身ともに負荷が増しています。

そのような状況の中、リーダーだけに頼った組織開発には限界があります。

そこで重要性が高まってきているのが、部下や従業員のフォロワーシップです。

優秀なフォロワーは上司を助け、組織の成功を目指して主体的に動いてくれます。

チーム・組織におけるフォロワーシップの重要性

効果的なフォロワーシップは組織に多くの利益をもたらします。

優れたフォロワーは、リーダーの決定に建設的な意見を提供し、必要に応じて異議を唱える勇気を持ちます。

また自らの役割を理解し、チームの目標達成に向けて積極的に行動できます。

強力なフォロワーシップはリーダーの負担を軽減し、より戦略的な思考や行動にリーダーが集中できる環境を作り出します。

チーム内でのオープンなコミュニケーションや建設的なフィードバックは組織全体の学習と成長を促すでしょう。

フォロワーシップ研究の権威であるロバート・ケリー教授は『組織の成果に対してリーダーが及ぼす影響力は1〜2割程度で、残りの8〜9割はフォロワーの力に左右される』と言っています。

つまり組織の成功の鍵はフォロワーが握っているということです。

模範的なフォロワーシップを持つ社員の育成は、現代の組織にとって戦略的な優先事項となっています。

フォロワーシップと心理的安全性の関係

フォロワーシップと心理的安全性は互いに強化し合う関係にあります。

心理的安全性の高い環境ではフォロワーがより積極的に貢献できるようになり、組織全体の心理的安全性がさらに高まる好循環が生まれます。

心理的安全性とは、チームメンバーが意見を述べたり質問したりしても否定される恐れがない環境を指します。

この環境は効果的なフォロワーシップの基盤となります。

心理的に安全な環境では、フォロワーはより積極的に組織に貢献できるようになります。

彼らはリーダーの決定や方針に対して率直かつ建設的なフィードバックを提供し、新しいアイデアや改善案を恐れることなく提案することで組織の革新を促進します。

またミスを隠すのではなくオープンに共有できるので学ぶ文化が醸成されます。

重要な情報や懸念事項をチーム内で共有することで問題の早期発見・解決につながり、メンバー間での助け合いや知識の共有が活発化し、チーム全体の能力が向上するでしょう。

積極的なフォロワーシップはメンバー間の信頼関係を深め、組織全体のコミュニケーションを活性化します。

異なる意見や視点が尊重される環境が整い、フォロワーの自主性が認められることで個人の成長とチームの発展が促されます。

フォロワーシップの5つのタイプと貢献度の違い

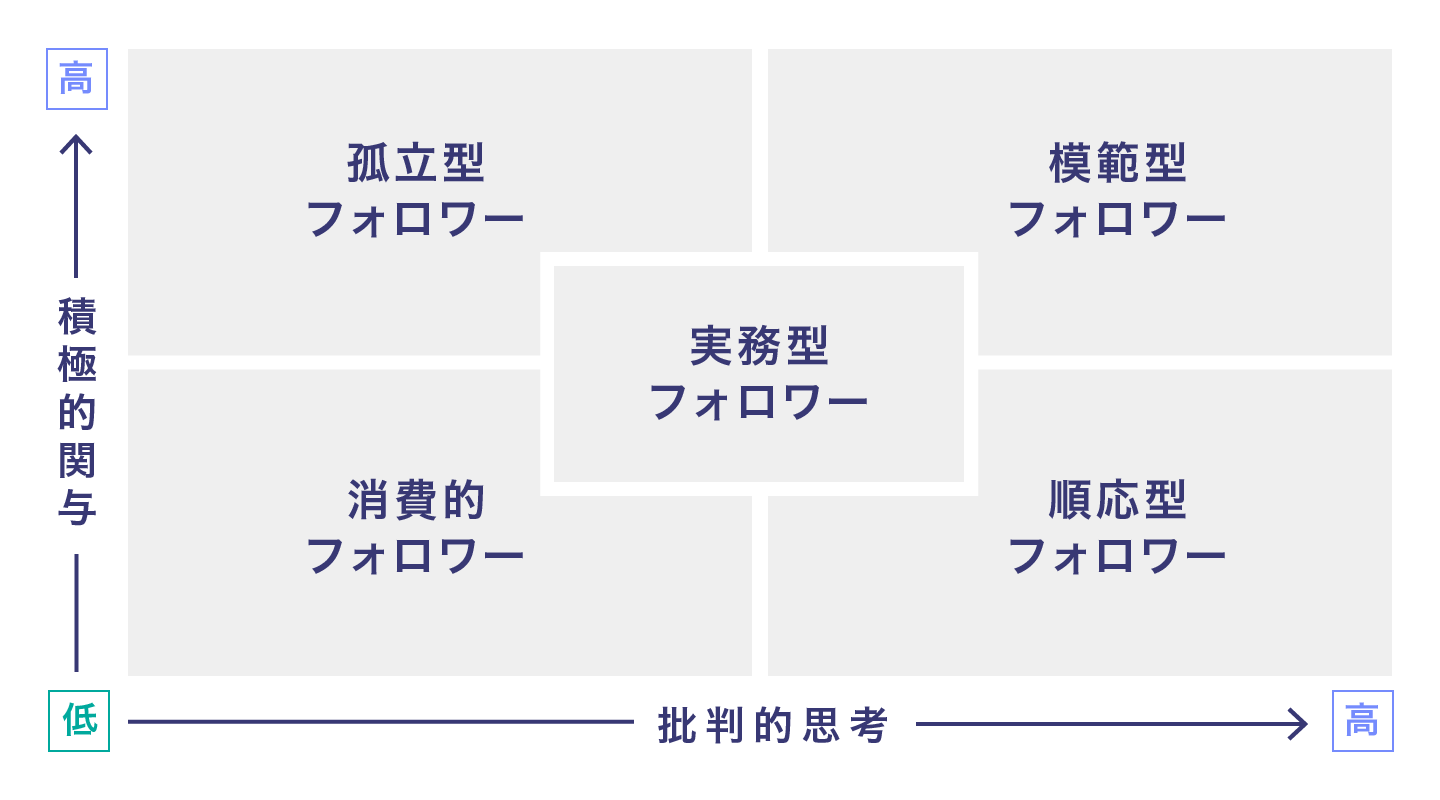

フォロワーには、成長の段階や意欲によって様々な特性があります。

ロバート・ケリー教授が提唱したフォロワーシップモデルは、フォロワーの行動パターンを理解し、その貢献度を評価する上で非常に有用です。

このモデルはフォロワーを5つのタイプに分類し、それぞれの特徴と組織への貢献度を明らかにしています。

ケリー教授の開発したモデルでは、フォロワーを「批判的思考(クリティカル・シンキング)」と「積極的な関与」の2つの軸で評価し、以下の5つのタイプに分類しています。

模範的フォロワー

クリティカル・シンキングを持ち、仕事の意思決定に積極的に関与するタイプです。

彼らは自主的に行動し、リーダーに対しても物怖じせず建設的な意見を提供します。

組織にとって最も価値のあるフォロワーであり、イノベーションや問題解決に大きく貢献します。

組織にとって最も理想的なフォロワーと言えるでしょう。

孤立型フォロワー

独自のクリティカル・シンキングを持っているものの、積極的な参加を控えるタイプです。

彼らは鋭い洞察力を持っていますが、それを建設的に活用できていません。

組織の方針や決定に対して批判的になりがちで、チームの雰囲気を損なう可能性があります。

孤立型フォロワーの多くはもともと模範的フォロワーで、リーダーや組織に対して嫌気がさした結果として組織から孤立しています。

実務型フォロワー

彼らは与えられたタスクを確実にこなしチームの生産性を支えます。

しかし失敗を避けてリスクを取ろうとしないので、新しいアイデアや改善案の提案が不足することがあります。

順応型フォロワー

依存的・無批判思考であり、積極的な参加が中程度のタイプです。

彼らは組織の調和を重視し、衝突を避ける傾向があります。

チームワークを促進する一方で、重要な問題に対して声を上げることを躊躇する可能性があります。

消極的フォロワー

依存的・無批判思考であり、積極的な参加が低いタイプです。

彼らはリーダーに依存し、指示されたことだけを行うため自主性に欠けます。

仕事に対する情熱や責任感に欠け、監督や指示が常に必要となります。

これら5つのタイプを理解し、それぞれの長所を活かして成長を促すことが大切です。

特に、模範的フォロワーの特性を持つ人材を育成し、他のタイプのフォロワーがより積極的かつ独立的に行動できるよう支援することが重要と言えます。

理想的なフォロワーと好ましくないフォロワーの特徴とは?

ロバート・ケリー教授のフォロワーシップモデルは、組織内での効果的なフォロワーの役割を理解する上で重要な枠組みを提供しています。

このモデルを踏まえ、模範的なフォロワーと組織にとって好ましくないフォロワーの特徴を以下のように整理できます。

理想的なフォロワーの5つの特徴

理想的なフォロワーの5つの特徴を紹介します。

特徴詳細クリティカル・シンキングが身についている彼らは組織の方針や決定に対して盲目的に従うのではなく、独自の視点で状況を分析し、建設的な批判や提案を行います。

良いフォロワーは、ケリー教授のモデルにおける「模範的フォロワー」に近い特性を持ちます。

リーダーに対しても、必要に応じて異議を唱える勇気を持っています。役割を超えて積極的に参加する良いフォロワーは、与えられた役割を超えて積極的に組織に貢献します。

彼らは自発的にプロジェクトを提案したり、チームの課題解決に取り組んだりします。

また他のメンバーのサポートや、チーム全体の目標達成に向けて主体的に行動します。責任感と自己管理能力がある自身の役割と責任を十分に理解し、高い水準で業務を遂行します。

期限やクオリティの管理を自ら行い、必要に応じてリーダーに進捗を報告します。柔軟性と適応力が高い日々変化していく環境や新しい課題に対して柔軟に対応します。

必要に応じて役割を変更したり、新しいスキルを習得したりする意欲を持っています。建設的なコミュニケーションができるオープンで誠実なコミュニケーションを心がけ、チーム内の情報共有を促進します。

問題や懸念事項を適切に表現し、解決策の提案も行います。理想的なフォロワーの5つの特徴

フォロワー自身も自己認識を高め、良いフォロワーシップを積極的に実践することがキャリア発展と組織の成功につながります。

好ましくないフォロワーの5つの特徴

好ましくないフォロワーの5つの特徴を紹介します。

特徴詳細過度に従順ケリー教授のモデルにおける「受動的フォロワー」に近い特性を示します。

指示に従うだけで、自ら考え行動することを避けます。

これは組織の革新や改善の妨げとなります。無関心や消極的態度組織の目標や活動に対して無関心で最小限の努力しかしない態度です。

「消極的フォロワー」のように否定的な側面が表れ、チームの士気を低下させる可能性があります。過度の批判や否定的態度建設的な批判ではなく、否定的な態度を常に取ります。

「孤立型フォロワー」のように極端な形でチームの雰囲気を悪化させ、協力関係を損なう恐れがあります。責任を回避する自身の失敗や間違いを認めず、他者や環境のせいにする傾向があります。

これは信頼関係の構築を妨げ、チームの成長を阻害します。閉鎖的なコミュニケーション必要な情報を共有せず、自分の考えや懸念を適切に表現しません。

「順応型フォロワー」の負の側面として重要な問題が見過ごされる危険性があります。好ましくないフォロワーの5つの特徴

悪いフォロワーシップは組織の成長を妨げ、チームの士気を低下させる可能性があるでしょう。

これらの特徴をリーダーは理解し、良いフォロワーシップを奨励・育成することが重要です。

フォロワー同士が与える影響

組織内でのフォロワー同士の相互作用は、個人の成長と組織の方向性に大きな影響を与えます。

新入社員など未熟なフォロワーは周囲からの影響を特に受けやすく、良い方向にも悪い方向にも容易に転がる可能性があります。

未熟なフォロワーが良い影響を受けた場合は、組織にとっての大きな利益につながるでしょう。

例えば模範的なフォロワーと接することで、クリティカル・シンキングや積極的な参加の重要性を学べます。

また高い意欲を持つフォロワーの姿勢に刺激を受け、自己啓発や組織への貢献に対する意識が高まるはずです。

一方で未熟なフォロワーが悪い影響を受けるリスクも存在します。

消極的または批判的な態度を持つフォロワーと密接に関わることで、組織への不満や無関心が伝染する可能性があります。

また責任回避や過度の同調傾向を持つフォロワーの影響を受けると、自主性や創造性の発揮が抑制される恐れがあります。

さらに非倫理的な行動や組織の価値観に反する姿勢が広がる危険性もあるでしょう。

フォロワー同士の相互作用は、未熟なフォロワーの成長と組織の健全性に特に重大な影響を与えます。

組織はこの影響力を理解し、未熟なフォロワーを積極的に育成することが求められます。

メンタリングプログラムの導入や、多様な経験を積める機会の提供などが効果的です。

各業界のフォロワーシップの活用事例

フォロワーシップを各企業はどのように活用して成果を上げているのでしょうか。

IT・医療・教育など多様な分野における先進的なフォロワーシップの実践例を紹介します。

IT企業におけるフォロワーシップの有名な取り組み事例

IT業界は革新と創造性を常に求められる分野であり、フォロワーシップを促進するユニークな取り組みを多くの企業が実施しています。

これらの取り組みは、従業員の自主性・創造性・責任感を高めることで組織全体の競争力向上を目指しています。

Googleは、社員の主体性と好奇心を伸ばすためにあらゆる工夫をしています。

その中でも代表的な制度が「20%ルール」です。

従業員は、普段の業務とは違った自由なプロジェクトに労働時間の20%を充てられます。

従業員にとっては新たなスキルを習得し、新しいチームと連携する機会になります。

また、Googleの社員は、社員間の学習プログラムを通し、社内で提供されている様々なコースを受講することによるスキルアップが奨励されています。

例えばPythonのコードや小型機の操縦などのスキルを教え合う事で問題解決能力を養うことに繋がります。

これらの取り組みによりGoogle社員は、会社の成長と革新に積極的に貢献するフォロワーになるよう育成されています。

参照:Google re:Work - ガイド: イノベーションが生まれる職場環境をつくる (rework.withgoogle.com)

Spotify

参照:SpotifyScaling.pdf (crisp.se)

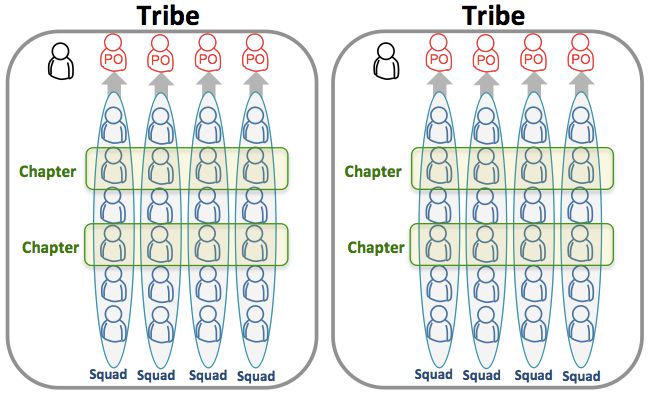

Spotifyは、世界最大のオーディオストリーミングサブスクリプションサービスです。

同社の基本的な開発チームの単位は「分隊(Squad)」です。

自律性を重んじているため、6〜12人の小規模な分隊を形成し、特定の製品や機能の開発を任せています。

彼らは小さなスタートアップのように自分達で働き方を決定します。

イノベーションや学びを推進するため、約10%の作業時間を「Hack Days」として使うことがそれぞれの分隊で推奨されています。

分隊が複数集まった「部隊」も存在し、ミュージックプレイヤーやバックエンドのインフラといった関連する領域を担当しています。

さらに同様のスキルを持つ人たちを同じ部隊の中でまとめた「支部」や「ギルド」があります。

ギルドはより広範囲にわたる「関心のコミュニティ」で、知識やコードなどをグループで共有できます。

同社は、小規模な分隊で社員が自律的に動けるようにしながらも、スキルや興味関心に応じていろいろな人と繋がれる組織になっています。

このアプローチにより、メンバー間の協力と主体性を重視した、フォロワーが積極的に意思決定に参加する環境を作り出しています。

Netflix

同社は、No Vacation Policy(無制限休暇制度)を2004年から導入しています。

1日どれくらい働くか・どのタイミングでどれくらい休暇をとるのかは社員の判断に委ねられています。

NetflixのCEOであるリード・ヘイスティングス氏は、この制度を成功させるためには「リーダーが部下を信頼しているというサインを送ること」「自身の行動に責任を持つよう促すこと」だと著書の中で語っています。

仕事と休息のバランスを主体的に管理する必要がフォロワーにはあり、結果として高い責任感と自律性が育まれています。

参照:Netflix Jobs

Amazon

Amazon の「Two Pizza Teams(ピザ2枚チーム)」は、効率的な組織運営とイノベーション促進のための独自のチーム構造モデルです。

この概念は、Amazonの創業者であるジェフ・ベゾス氏によって提唱されました。

「Two Pizza Teams」の核心は、2枚のピザで食事ができる6〜10人程度にチームの規模を制限することです。

この小規模なチーム構造にはいくつかの重要な利点があります。

まずコミュニケーションの効率が大幅に向上します。

少人数のチームでは情報の共有がスムーズになり、意思決定のプロセスが迅速化されます。

これによりプロジェクトの進行速度が上がり、市場の変化に素早く対応できるようになります。

また各チームメンバーの責任感と当事者意識が高まります。

小さなチームでは、個々の貢献が成果に直接結びつくためメンバーのモチベーションが向上します。

これはフォロワーシップの観点から見ても、主体的な参加と創造性の発揮を促す効果があります。

Amazonは「Two Pizza Teams」モデルを通じ、大企業でありながらスタートアップのような敏捷性と革新性の維持に成功しています。

参照:高いパフォーマンスを発揮する組織 - Amazon ピザ 2 枚チーム | AWS Executive Insights

医療でのフォロワーシップの活用事例

医療分野では、効果的なコミュニケーションとチームワークが患者の安全と治療の質に直結するため、フォロワーシップの重要性が特に高いと言えます。

医療現場でのフォロワーシップ活用の具体的な事例を紹介します。

トヨタ記念病院

トヨタ自動車が設立した病院で、トヨタ生産方式の考え方を医療現場に適用しています。

「カイゼン活動」を通じて、看護師や事務職員を含む全スタッフが業務改善提案を行い、実施する機会が設けられています。

例えばカイゼンチームが、看護師の勤務時間の4割が物を運ぶことに費やされていることに気づき、搬送用ロボットを活用するようになりました。

その結果、患者ケアにより多くの時間を看護師が割けるようになったそうです。

また外来患者の診察を短縮するため、予約システムの改善と診察室の配置変更を行った結果、患者の満足度が向上し、医師の診察効率も改善されました。

これらのカイゼン活動は現場スタッフの主体的な参加によって実現されています。

医師・看護師・事務職員など立場にかかわらず全てのスタッフがアイデアを出し合い、実行に移せる環境が整備されているこのアプローチは、フォロワーシップの核心である「積極的な参加」と「批判的思考」を推進しています。

参照:医療現場にもトヨタ流カイゼン!トヨタ記念病院 新病棟オープン (toyotatimes.jp)

Cleveland Clinic(クリーブランド・クリニック)

Cleveland Clinic は、オハイオ州クリーブランド市に本社を置いている非営利医療機関です。

1921年に設立され、現在では世界有数の医療機関として知られています。

同クリニックは、介護士エンゲージメントを重視し、アイデアや懸念を表明できる職場環境の創出に努めています。

例えば「介護者エクスペリエンス戦略フレームワーク」では、継続的な傾聴プロセス・リーダーの育成・実行可能な戦略の実施・期待の明確化と協力体制の構築を重視しています。

様々なプラットフォームを通じて介護者の意見を積極的に取り入れ、アイデアの提案や改善を奨励しています。

また患者ケアに貢献したスタッフを役職に関係なく表彰するプログラムがあったり、全従業員がイノベーティブなアイデアを提案し、実際のプロジェクトとして実現するための機会が設けられていたりと、全ての従業員が組織の成功に貢献できる環境を整えています。

参照:Caregiver Experience | Cleveland Clinic

バージニア・メイソン病院

アメリカ・シアトルにある同病院は、トヨタ生産方式を基にした独自の「Virginia Mason Production System」を開発し、全従業員参加型の継続的改善を実践しています。

2005年にはカイゼン部門を正式に設置し、診療科の改善のためにスタッフを送るようになりました。

バージニア・メイソン病院がユニークなのは、このカイゼン・イベントのチームメンバーに患者を入れていることです。

病院側が重要だと思っていても、患者側から見ると意味がないことがあります。

反対に患者の言葉から新しい視点が得られることもあります。

カイゼン・イベントのチームメンバーに患者を入れるという斬新なアプローチは、フォロワーシップの核心である「多様な視点の尊重」と「建設的な意見の表明」を表しています。

参照:Virginia Mason Production System | VMFH

教育分野でのフォロワーシップの活用事例

近年、生徒の主体性と協働性を重視する新しい学習アプローチが世界中の教育機関で注目を集めています。

これらのアプローチは、従来の教師主導型の教育モデルを超え、生徒たちが積極的に学習プロセスに参加し互いに学び合う環境を創出しています。

High Tech High(米国)

米国カリフォルニア州サンディエゴに本部を置くHigh Tech Highは、チャータースクールと呼ばれる公立高校です。

学費は無償で入学者は抽選で選ばれるため、生徒の約5割は低所得層の子供たちであり、どのような環境の生徒にも教育の機会が平等に与えられています。

この学校は、独自のPBL(Project Based Learning)を全面的に採用していることで知られており、世界中の教育従事者が見学に訪れています。

PBLとは課題解決力を目的とした学習のことです。

この学校では、地域社会問題の解決や科学技術の進歩など様々なプロジェクトに生徒たちに取り組んでもらうことで協働スキルと主体性を育成しています。

教師に言われたことだけを暗記するのではなく、自分で設定したゴールに向かってプロジェクトを進めていくので、クリティカル・シンキング(批判的思考力)や問題解決能力の向上が報告されています。

また定期テストなどの試験がないにも関わらず卒業生の大学進学率が高いことでも有名です。

これらの教育を通して子供たちは、リーダーシップや模範型フォロワーシップを自然と身につけられます。

参照:High Tech High - Connect the Classroom to the World

お茶の水女子大学

会社や学校といった組織では、仲間と助け合いながら成長していくという視点が欠かせません。

そのような体験を自然とできるプログラムが「ピア・サポート」です。

ピア・サポートとは、同じような立場や経験を持つ人々が互いに支援し合う活動です。

欧米では多くの学校でピア・サポートプログラムが実施され、学習支援・メンタルヘルスケア・いじめ問題の解決など様々な面で効果を上げています。

日本の大学でもピアサポート・プログラムの導入が進んでおり、フォロワーシップの実践の場としても注目されています。

例えばお茶の水女子大学では、学部や学科ごとの上級生が、新入生の学業・生活面をサポートする制度を設けています。

同大学では、先輩学生による下級生の学習支援・異学年交流・就職活動の情報交換促進など多様な取り組みが行われています。

また留学生支援分野では、大学院生チューターによる日本語レポートの添削・授業準備の手伝い・国際交流グループの活動などが活発です。

これらの活動は「学生による学生のためのサポート」という特徴を持ちつつ、教員のバックアップを受ける二重の支援制度となっています。

リーダーシップとフォロワーシップの両方を学生は体験し、時として柔軟に役割を変える姿勢が育まれています。

これらの取り組みは、フォロワーシップの重要な要素である「自主性」「協調性」「責任感」を育成し、将来のリーダーシップの育成にも寄与しています。

参照:お茶の水女子大学 ピアサポート・プログラムとは | お茶の水女子大学 (ocha.ac.jp)

スポーツ業界でのフォロワーシップの活用事例

スポーツ業界でのフォロワーシップの活用事例を紹介します。

早稲田大学ラグビー蹴球部

早稲田大学ラグビー蹴球部の中竹竜二元監督は、従来のカリスマ的リーダーシップとは異なるアプローチで、大学選手権の2年連続制覇へとチームを導きました。

「日本一オーラのないラグビー監督」を自称する中竹氏は、フォロワーシップの重要性を説き実践しています。

選手一人ひとりが自ら考え、問題を解決する自律性を育むことを中竹監督は重視しました。

彼は頻繁な個人面談を通じて選手たちの「フォロワー」となり、彼らの思考と成長をサポートします。

このアプローチにより選手たちは、主体的に戦略を考え、練習方法を改善し、活発な意見交換を行うようになったそうです。

この事例は、メンバーの自律的思考と行動をサポートすることで最大限の力を個々が発揮できることを示唆しています。

参照:Amazon.co.jp: 新版 リーダーシップからフォロワーシップへ カリスマリーダー不要の組織づくりとは : 中竹 竜二: 本

東急スポーツオアシス

株式会社東急スポーツオアシスは、首都圏と近畿圏を中心に会員制総合フィットネスクラブを展開しています。

従来の組織の成果はリーダーの存在に左右されることが多く、リーダーシップ研修に同社は注力していきました。

しかし限られたリーダー層への研修だけでは大きな変化が見られず、新たなアプローチを模索していました。

『誰か優秀な人材が一人で現場を回していくものではない』と同社は気づき、フォロワーシップの概念に着目します。

そしてリ・カレント社の協力を得て、全スタッフを対象としたフォロワーシップ研修を実施しました。

研修への参加者が社内ファシリテーターとなりさらなる展開を図っています。

スタッフ全員がフォロワーシップを発揮できる環境づくりと組織全体のチームワーク向上を目指しています。

参照:東急スポーツオアシス様の熱い想いと共育文化の形成|研修事例紹介-リ・カレント (re-current.co.jp)

フォロワーシップの理解を深める資料・ツール・尺度

効果的なフォロワーシップは組織の成功と個人の成長に大きく貢献します。

フォロワーシップを実践するための有用な資料やツールを紹介します。

フォロワーシップを診断できるWebサイト

フォロワーシップを診断できるWebサイトを2つ紹介します。

Kelley's Followership Questionnaire

Robert Kelleyが開発したこの質問票は、フォロワーシップスタイルを評価する上で広く使用されているツールです。

各項目は7段階のリッカート寸法で評価します。

質問を通し、「独立的・批判的思考 (Independent Critical Thinking)」「積極的な関与 (Active Engagement)」をチェックします。

回答者のスコアに基づき、模範的・順応的・受動的・疎外的・実用主義的のフォロワーシップスタイルのいずれかに分類されます。

多くの研究者がこの質問票を使い、職務満足度・組織コミットメント・リーダーシップスタイルなどとフォロワーシップとの関係を調査しています。

HEART QUAKE

株式会社ハートクエイクが運営するHEART QUAKEでは「フォロワーシップ診断」が提供されています。

10個の質問に1〜2分程度で答える簡易的なテストであり、上司の立場から部下(自分)を評価する形で回答します。

「問題を提起するクリティカル・シンキング」や「率先して動く積極的関与」を点数化し、フォロワーシップの5類型に当てはめて評価します。

参照:フォロワーシップ診断 | 株式会社HEART QUAKE (heart-quake.com)

フォロワーシップ研究の第一人者・ロバート・ケリー教授の論文

ロバート・ケリー教授は、世界クラスの組織で採用されている新しい経営手腕を生み出し、「知の起業家」と評価されています。

彼はフォロワーシップ研究の先駆者として知られており、「"The Power of Followership"(フォロワーシップの力)」という著書はベストセラーになりました。

またHarvard Business Reviewの記事「 "In Praise of Followers"(フォロワーを称えて)」はフォロワーシップ研究の基礎となっています。

参照:In Praise of Followers (hbr.org)

ケリー教授の研究は、フォロワーシップを組織行動の重要な側面として確立し、リーダーシップ研究に新たな視点をもたらしました。

彼の理論と質問票は現在も、多くの研究者や実務家によって活用されています。

その他フォロワーシップに関連する重要な研究成果

フォロワーシップに関連するその他の重要な研究成果を紹介します。

The Courageous Follower" (ザ・フォロワーシップ)

アイラ・チャレフは勇気あるフォロワーシップの概念を提唱し、リーダーに建設的に挑戦する重要性を強調しました。

この論文は、フォロワーを単なる従属者ではなく組織の成功に不可欠な積極的な参加者として位置づけました。

特筆すべき点としてチャレフは、「勇気」がフォロワーの効果的な行動の基礎となると主張しています。

この概念は、多くの組織のリーダーシップ開発プログラムに取り入れられ、健全な組織文化の構築に貢献しています。

参照:ザ・フォロワーシップ―上司を動かす賢い部下の教科書 | アイラ・チャレフ, 野中 香方子 |本 | 通販 | Amazon

Followership: How Followers Are Creating Change and Changing Leaders

バーバラ・ケラーマンは、孤立者・傍観者・参加者・活動家・過激派の5つのタイプにフォロワーを分類し、各タイプがリーダーや組織に与える影響を詳細に分析しました。

この研究は、フォロワーの多様性とその重要性を浮き彫りにし、リーダーシップ研究におけるフォロワーの役割を再評価する契機となりました。

ケラーマンの分析は、組織内の力学をより深く理解するための新しい視点を提供しています。

効果的な組織マネジメントのためにはフォロワーの多様性を考慮する必要があることを示唆しています。

Implicit Followership Theories: A New Avenue for Followership Research(2010)

トーマス・シーは、「暗黙のフォロワーシップ理論(IFT)」を提唱し、リーダーや組織メンバーが抱くフォロワーに対する無意識の期待と、それが実際の行動にどのように影響するのかを分析しました。

この研究はフォロワーシップの認知的側面に光を当て、フォロワーに対して人々が持つ暗黙の信念や期待が、リーダーやフォロワーとの関係や組織動態にどのように影響するのかを示しています。

IFTの概念は、組織行動学や人材管理の分野に新しい視点をもたらし、リーダーシップ開発やチーム・ビルディングにおける重要な考慮事項となっています。

参照:Towards a biology of leadership - ScienceDirect

これらの研究成果は、フォロワーシップ研究に新しい視点と概念をもたらし、リーダーシップとフォロワーシップの相互依存性や組織内の複雑な力学への理解を深めました。

その他の学術論文は下記のサイトから確認できます。

参照:Followership | Semantic Scholar

研究におけるフォロワーシップの尺度とは?

これまでの調査結果で使われてきたフォロワーシップを測る尺度を紹介します。

ICT・AE

ロバート・ケリー教授のフォロワーシップ理論では、フォロワーの特性を「独立的・批判的思考(Independent批判的思考、ICT)」と「積極的関与(Active Engagement、AE)」の2つの次元で測定します。

さらに模範的・順応的・受動的・疎外的・実用主義的の5つのフォロワータイプに分類しました。

この尺度は、フォロワーの基本的な行動パターンを理解するのに役立っています。

IFTs スコア

トーマス・シーが開発したImplicit Followership Theories(暗黙的フォロワーシップ理論)に基づくIFTs スコアは、フォロワーシップ研究に新しい視点をもたらしました。

IFTs Scaleは18項目で構成されており、この尺度は「信頼性」「忠誠心」「無礼さ」などの特性を含んでいます。

この尺度は、フォロワーに対して人々が持つ暗黙の期待や信念を測定し、理想的なフォロワー像を明らかにしています。

これにより、リーダーとフォロワーの相互作用や期待のミスマッチの理解に役立っています。

LMX(Leader-Member Exchange)

LMXはフォロワーシップの直接的な尺度ではなく、リーダーとフォロワーの関係性の質を測定するものです。

この理論は、フォロワーシップの尺度を測る上で非常に有用なツールとして、組織心理学や経営学の分野で広く使用されています。

LMX理論の核心は、リーダーが全てのフォロワーと同質の関係を持つのではなく、各フォロワーとの間に異なる質の関係を構築するという考えです。

LMXは、リーダーシップとフォロワーシップの両方の影響を考慮した相互作用的なプロセスとして理解されています。

配慮的行動

『日本の組織におけるフォロワーシップ』という本の中では、調査のために日本の組織における新たな測定尺度の開発を試みています。

「積極的行動」「批判的行動」はケリー教授の開発した尺度と一緒ですが、新たに「配慮的行動」という因子を抽出しました。

先行研究では確認されなかった新たな軸であり、日本においては『あたかもリーダーシップが発揮されたかのようにフォロワーが振る舞う』ことを明らかにしました。

日本のフォロワーには縦の人間関係が恒久的に強く存在しているため、リーダーに気を遣う傾向を測定する尺度として用いられています。

フォロワーシップに関連する企業調査

フォロワーシップの研究の歴史は浅く、研究や調査結果の蓄積もまだあまりありません。

そのような状況の中で、個人能力開発と組織開発支援を行うリ・カレント株式会社が、500人以上の会社のリーダー職に対し、フォロワーシップに関する意識調査を行っています。

調査結果から、組織の成果達成や人材育成のためには、リーダーシップとフォロワーシップの両方を意識した取り組みが必要だということがわかりました。

参照:【チームメンバーの4割以上は“逃避者・破壊者タイプ”】成果に悩むリーダーは、部下のフォロワーシップを意識していない!? | リ・カレント株式会社のプレスリリース (prtimes.jp)

また出版された『日本の組織におけるフォロワーシップ』という本は、フォロワーシップが日本企業でどのように発揮されているのかを先行調査と比較分析した画期的な内容となっています。

参照:日本の組織におけるフォロワーシップ――フォロワーはリーダーと組織にどう影響を与えるのか | 西之坊 穂 |本 | 通販 | Amazon

フォロワーシップに関する書籍

フォロワーシップに関する書籍をいくつか紹介します。

ザ・フォロワーシップ―上司を動かす賢い部下の教科書【アイラ・チャレフ (著) 野中 香方子(翻訳) ダイヤモンド社 2009年】

この本は、フォロワーシップの重要性に焦点を当てています。

著者は、下の立場からリーダーシップを発揮する方法を解説しています。

本書では、リーダーとの関係構築・組織への貢献・自己成長などのテーマを大切にした効果的なフォロワーシップのスキルを学べます。

ビジネスパーソンがキャリアを成功させる鍵となる実践的なアドバイスが詰まっています。

新版 リーダーシップからフォロワーシップへ カリスマリーダー不要の組織づくりとは【中竹 竜二(著) CCCメディアハウス 2018年】

この本は、リーダーシップ中心の従来の組織論を見直し、フォロワーシップの重要性を強調しています。

著者の中竹竜二氏は、カリスマリーダーに依存しない組織づくりの方法を提案しています。

フォロワーの役割を再定義し、組織全体の協働を促進する新しい経営アプローチを紹介しています。

現代の組織運営に関心のある経営者や管理職に有益な情報を提供しています。

フォロワーシップ行動論: 「こと・ば」と言葉【松山 一紀(著) 中央経済グループパブリッシング 2023年】

著者の松山一紀氏は、フォロワーの行動と言語使用の関係に注目し、組織内のコミュニケーションの重要性を探求しています。

本書では、「こと・ば」(行動)と「言葉」(言語)の両面からフォロワーシップを考察し、組織内の人間関係や協働のあり方に新しい視点を提供しています。

フォロワーシップに関する研修

フォロワーシップに関する研修を一つ紹介します。

フォロワーシップ研修(アチーブメントHRソリューションズ)

同社は、フォロワーシップを組織で発揮するための研修を行っています。

実習やワークを通して仕事における「フォロワーとしての現在地」を明らかにし、現在どのタイプに属するかを明確にします。

フォロワーとしての現在地を明確にした上で、フォロワーシップを発揮し、上司をサポートするための改善ポイントを理解するという研修内容です。

.webp)

.webp)