あなたの会社を変える魔法の言葉!MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の作り方

「なぜ、うちの会社は方向性がバラバラなのか」―その答えは、MVVの不在にあるかもしれません。

ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)は、組織の存在意義と進むべき道を示す羅針盤です。Microsoft、Amazon、メルカリなど成功企業は例外なく明確なMVVを掲げ、それを経営の軸として成長を続けています。本記事では、MVVの基本概念から、成功企業の事例分析、8つの策定ステップ、7つの分析フレームワーク、そして組織への浸透方法まで、MVVを効果的に活用するための実践的な知識を体系的に解説します。

MVVとは?

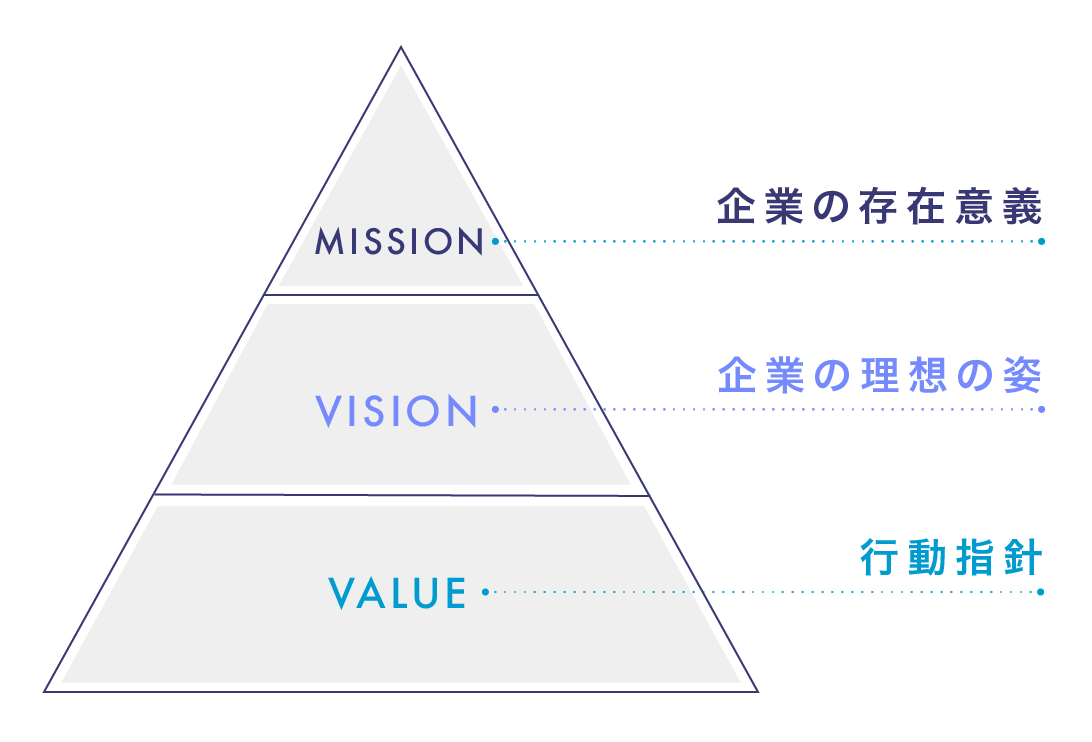

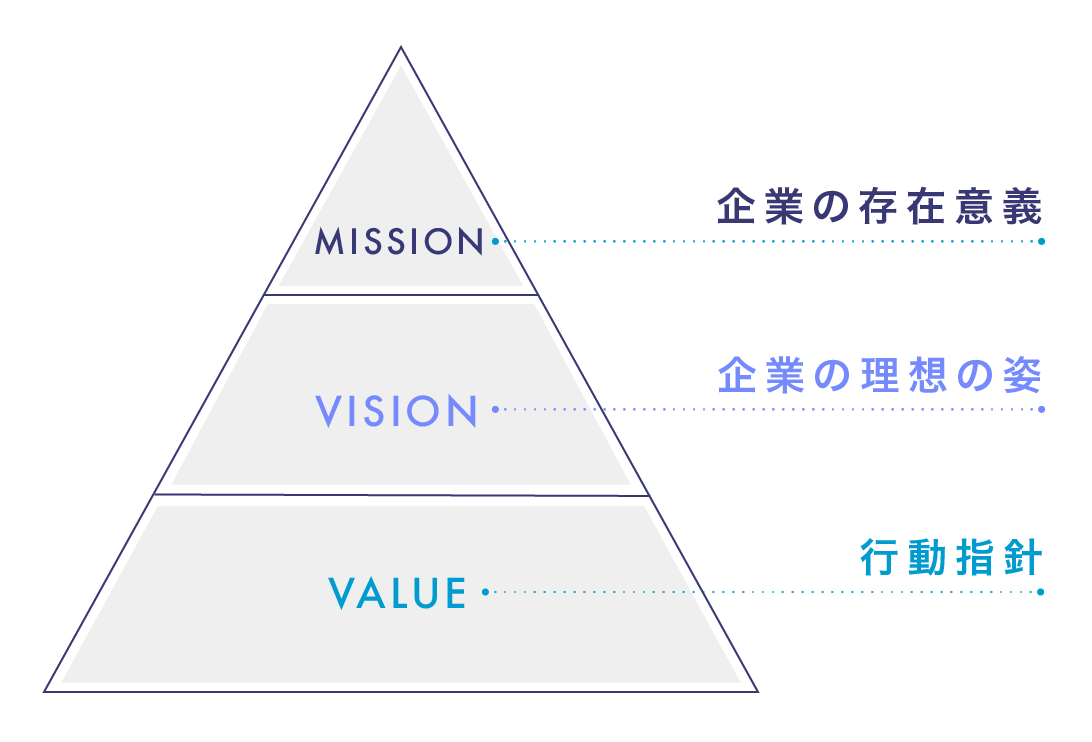

MVVとは、組織の根幹を成す三つの要素であるミッション(Mission)・ビジョン(Vision)・バリュー(Values)の頭文字を取った概念です。

これらは組織の方向性を定め、その存在意義を明確にする上で欠かせない要素となっています。

ミッションは組織の存在意義や社会的使命を表すもので、『なぜ我々は存在するのか』という根本的な問いに答えるものです。

これは組織の活動の根幹を成し、最終的なゴールを示します。

ビジョンは組織が目指す理想の未来像を描き出すものです。

ミッションの実現に向け、中期的な目標や方向性を示します。

ミッションより具体的で、時に期限を伴う野心的な内容となることが多いでしょう。

バリューは、ミッションとビジョンを組織が実現するために大切にしたい価値観や行動指針を定義します。

日々の業務や意思決定の場面で、従業員の行動の道しるべとなります。

MVVの要素は互いに密接に関連し合い、組織の一貫性ある運営を支えています。

ミッションが組織の存在意義と大きな方向性を示し、ビジョンがその実現に向けた具体的な未来像を描き、バリューがそれらを達成するための行動規範を提供するのです。

MVVを明確に定義し、組織全体で共有することで、日々の業務の中での役割や目標をより明確に従業員は理解し、ブランドイメージの向上にも繋がります。

MVVの原点とは?

MVVの原点を探る上でまず挙げるべきは、マネジメントの父と呼ばれているピーター F. ドラッカーです。

彼はMVVという用語を直接的に用いてはいませんが、その基盤となる考え方を提唱しました。

ドラッカーは組織の目的と使命の重要性を強調し、『企業とは何のために存在するのか?』という問いを投げかけました。

これは現代のミッションステートメントの原型と言えるでしょう。

次に、フィリップ・セルズニックが挙げられます。

彼は1957年の著書『Leadership in administration』の中で、組織の使命と独自の能力の重要性を説きました。

これは後のミッションとビジョンの概念につながるものです。

1980年代に入ると、世界的コンサルタントのトム・ピーターズとロバート・ウォーターマンが『エクセレント・カンパニー』を出版し、その中で優れた企業の特徴を分析し、強い企業文化の重要性を指摘しました。

これは現在のバリューの概念に大きな影響を与えています。

1990年代には、コンサルタントのジェームズ・C・コリンズと、スタンフォード大学の名誉教授ジェリー・ポラスが『ビジョナリー・カンパニー』を著し、長期的なビジョンと核となる価値観(コア・バリュー)の重要性を説きました。

彼らの研究は、現代のMVVフレームワークの直接的な先駆けと言えるでしょう。

またカナダのマギル大学 デソーテル経営大学院の教授であるヘンリー・ミンツバーグも重要な貢献をしています。

彼は戦略の形成過程を研究する中で、組織のミッションやビジョンが戦略形成に果たす役割を強調しました。

実務家の観点からは、ジャック・ウェルチの存在も無視できません。

彼はゼネラル・エレクトリック社のCEOとして明確なビジョンと価値観を掲げ、それらを組織全体に浸透させることの重要性を実践で示しました。

これらの思想家や実務家の貢献が積み重なり、現在のMVVの概念が形成されてきたと言えます。

彼らは直接的にMVVという用語を使用したわけではありませんが、その要素となる概念を提唱し実践することで、現代の経営における重要なフレームワークの基礎を築いたのです。

MVVの原点は、これら複数の影響力ある人物たちの思想と実践が融合して発展してきた結果として理解できるでしょう。

MVVはなぜ必要なのか?

MVVが明確に定義され、組織全体で共有されることで多くのメリットが生まれます。

まず戦略的一貫性が確保され、組織の方向性がぶれることなく維持されます。

日々の業務における社員の意思決定もより効率的になり、MVVに従って迅速な判断ができるようになります。

対外的には、明確なMVVがブランド力の強化につながり、顧客や取引先の信頼を獲得したり、企業価値が向上したりすることにも寄与します。

MVVは組織に適した人材の獲得と育成の指針となるため、組織文化との適合性が高い人材を惹きつけて育てられます。

後述する「メルカリ」はまさにその好例です。

明確なMVVは、激しい競争や急速な変化にさらされる環境の中で組織を導く羅針盤のような存在になることでしょう。

成功企業が掲げるミッションとは?

成功した多くの企業がミッションを効果的に活用しています。

彼らの事例を分析することで、優れたミッションの特徴やそれを活用するための戦略についての多くのヒントを得られるでしょう。

以下の3社は、いずれもミッションを軸とした経営を行うことで持続的な成長と社会的価値の向上を実現しています。

Microsoft(マイクロソフト)

米国のコンピューターソフトウェア会社マイクロソフトは、『Empower every person and every organization on the planet to achieve more.(地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする)』という企業ミッションを掲げています。

このミッションは、同社の製品やサービス、そして企業活動全体に反映されており、具体的な事例を通じてその実践が見られます。

例えばWindowsオペレーティングシステムは、世界中の個人や企業の生産性を向上させています。

さらにクラウドサービスのAzureは、企業や開発者に強力なコンピューティングリソースを提供しています。

教育分野では、Minecraftを活用した教育プログラムを展開し、子供たちの創造性と問題解決能力を育成しています。

またMicrosoft Teamsはリモート教育や遠隔ワークを可能にし、コロナによるパンデミック下での学習や業務の継続を支援しました。

これらの具体例は、マイクロソフトが単にソフトウェア企業としてだけでなく、人々と組織の可能性を引き出し、社会全体の進歩に貢献する企業としても存在していることを示しています。

参照:Mission & Value , Culture - MSD(マイクロソフトディベロップメント) - Microsoft College Recruiting Information

LEGO(レゴ)

レゴは、1932年にデンマークで創業された世界的に有名なおもちゃブランドです。

その企業ミッションである『Inspire and develop the builders of tomorrow(ひらめきを与え、未来のビルダーを育てる)』は、単におもちゃを製造・販売するという枠を超えたより深遠な目的を示しています。

このミッションは、子供たちの創造性・問題解決能力・未来を形作る力を育むというレゴの核心的な信念を表現しており、企業活動のあらゆる側面に反映されています。

例えば同社は「LEGO Education」を通じて、STEM(科学・技術・工学・数学)教育を推進しています。

これらのプログラムは、子供たちが遊びながら学び、批判的思考力や創造力を育むことを目的としています。

また「レゴミッション」シリーズは、デジタルなストーリーとフィジカルな組み立て体験を掛け合わせることにより子供たちの想像力を刺激し、問題解決能力を育成しています。

プラットフォームを通じてファンからの製品アイデアを募集し商品化するという「LEGO Ideas」の取り組みは、『ひらめきを与える』というミッションを、子供たちだけでなく大人にも拡張した取り組みと言えるでしょう。

このような取り組みを通じ、レゴは時代の変化に柔軟に対応しながらおもちゃ業界でのリーダーシップを維持し続けています。

Netflix(ネットフリックス)

世界最大級のオンラインストリーミングサービス「Netflix」のミッションは『Entertain the world(ストーリーを通じて世界中の人々を楽しませる)』です。

このミッションは、Netflixの様々な取り組みや革新的なアプローチの根底にあり、グローバルなエンターテインメント産業に大きな影響を与えています。

その一例としてNetflixは、地域に特化したオリジナルコンテンツを世界中で制作しています。

例えば韓国の『イカゲーム』・スペインの『ペーパー・ハウス』・ドイツの『ダーク』など、各国の文化や物語を反映した作品が世界中で人気を博しています。

これにより、文化の垣根を越えたエンターテインメントを提供しています。

また機械学習を活用した高度なレコメンデーションシステムにより、ユーザーの好みに合わせたコンテンツを提案しています。

全話一括配信モデルを導入し、視聴者のbinge watching(一気見)のニーズにも応えています。

さらにNetflixは、クリエイターに大きな自由を与えることで、従来のテレビ業界では難しかった斬新なアイデアや実験的な作品の制作を可能にしました。

Netflixは、単にコンテンツを配信するサービスを超えてグローバルな文化現象を生み出し、エンターテインメント業界の新たな標準を築いているのです。

参照:Netflix Jobs

成功企業のミッションの共通点とは?

マイクロソフト・レゴ・Netflix の3社は、一貫した戦略のもとで革新を続け、持続的な成長を実現しています。

- わかりやすくシンプル

- 単なる事業目標ではなく、より大きな目的や理想を示している

- グローバルな視点を意識したミッションを掲げている

- 人々の可能性を引き出すことに焦点を当てている

- 単に利益を追求するだけでなく、社会に対してポジティブな影響を与えることを目指している

このような特徴を持つミッションは、明確な方向性と目的意識を従業員に与え、顧客や社会に対して企業の存在意義を明確に伝えられるでしょう。

ビジョンの実践によって成功を収めた企業の例

ここでは、ビジョンを効果的に実践することで成功を収めた3つの企業の例を詳しく紹介します。

これらの企業は、ビジョンを単なる言葉としてとらえるのではなく、具体的な行動と戦略に落とし込むことで業界をリードする存在となっています。

Amazon(アマゾン)

Amazonは、創業時のビジョンである『地球上で最も顧客中心主義の企業になる』を基盤としつつ、時代とともにその範囲を拡大していきました。

この「顧客中心主義」を表す一例として、Amazonには「予備出荷サービス」というものがあります。

このサービスでは、個々の販売履歴を分析し、顧客の購入行動を予測します。

顧客が住む地域宛にあらかじめ発送しておくことで、顧客が注文したら宛名をすぐに貼って配送されるサービスです。

顧客が注文してから商品が届くまでの時間を極めて短くできる代わりに、実際に注文されなければそのコストは無駄になる可能性があります。

そのリスクを引き受けてでも予備出荷をするという姿勢は、まさに「顧客中心主義」というミッションを感じさせます。

他にも「Alexa」という音声アシスタント技術を活用し、顧客の日常生活をサポートする新しいインターフェースを提供している他、「AWS(Amazon Web Services)」というクラウドコンピューティングサービスを通じて、企業顧客のビジネス効率化とイノベーション促進を支援しています。

これらの取り組みによりAmazonは小売業の枠を超え、テクノロジー企業としても成長を遂げ、顧客中心主義のビジョンを多角的に実現しています。

参照:Amazon について - About Amazon | Japan

ソニー

ソニーは『世界中の人に感動を提供し続ける』というビジョンのもと、多様な事業領域で革新的な取り組みを展開しています。

エレクトロニクス分野では、BRAVIA有機ELテレビやα7シリーズのミラーレスカメラなど高品質な映像・音響機器を提供しています。

ゲーム部門では、PlayStation 5を中心に『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』や『ホライゾン フォービドゥン・ウエスト』といった没入感あふれるゲーム体験を創出しています。

音楽業界では、ソニー・ミュージックエンタテインメントを通じて、アデルやハリー・スタイルズなどのアーティストを支援し、映画部門では「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」のようなブロックバスター作品を製作しています。

これらの多角的な活動を通じてソニーは、『世界中の人々に感動を提供し続ける』というビジョンを達成しています。

参照:ソニー株式会社 | ミッション / ビジョン (sony.co.jp)

ファーストリテイリング

「ユニクロ」で有名なファーストリテイリングは、『服のチカラを、社会のチカラに』というビジョンのもと、アパレル業界に革新をもたらしながら成長を続けています。

このビジョンは、服が単なる商品ではなく社会変革の触媒となり得るという信念を表しています。

ファーストリテイリングはこのビジョンを実践するため多岐にわたる取り組みを展開しています。

例えばヒートテックやエアリズムなどの機能性衣料の開発を通じて人々の生活の質を向上させることに注力しています。

同時にリサイクル素材の使用や衣料回収プログラムの実施など環境負荷の低減にも積極的に取り組んでいます。

さらに難民支援・障がい者雇用の推進・災害被災地への衣料支援など幅広い社会貢献活動を展開し、社会課題の解決に服を通じて直接的に励んでいます。

『服のチカラを、社会のチカラに』というビジョンは、ファーストリテイリングの事業戦略と社会的責任の両面に深く根付いています。

成功企業のビジョンの共通点

成功している3社のビジョンには以下の5つの共通点が見られます。

- シンプルで明確

- 顧客中心主義

- グローバルな視点

- 長期的な展望

- 社会的価値の創造

どの企業も、ビジョンが単なるスローガンではなく企業の戦略や日々の業務を導く指針として機能していることを示しています。

明確で意義深いビジョンを持ち、それを一貫して追求することがこれらの企業の持続的な成功につながっていると言えるでしょう。

バリューを具体的な行動にしている企業は?

ここでは、世界的に成功を収めている企業のバリューに焦点を当て、その特徴や実践方法、そして企業の成功にどのように寄与しているかを探ります。

これらの事例から、効果的なバリューの設定と実践が現代のビジネス環境において如何に重要であるかを理解できるでしょう。

楽天

楽天グループのバリューである「楽天主義」は、グループのあり方を明確にすると同時に、全ての従業員が理解し実行する価値観・行動指針を示しています。

この「楽天主義」は、情熱・挑戦・スピード・リーダーシップ・コミットメントという5つの精神から構成されており、楽天の企業文化と事業展開の核心となっています。

これらのバリューは、楽天のベンチャー精神と革新性を体現しており、様々な形で実践されています。

例えば「挑戦」の精神は、楽天が電子商取引の枠を超えて、金融サービスや携帯電話事業など新たな領域に積極的に参入していることにあらわれています。

2019年に開始した携帯電話事業は、既存の通信市場に新風を吹き込む大胆な挑戦でした。

「スピード」の重視は、新サービスの迅速な立ち上げや市場の変化に対する素早い対応に見られます。

例えばCOVID-19のパンデミック下での「Rakuten Medical」を通じた遠隔医療サービスの拡充はこの「スピード」の実践例といえるでしょう。

「リーダーシップ」と「コミットメント」は、社内公用語の英語化というグローバル化への積極的な取り組みに表れています。

これは国際的な人材の採用と育成を促進し、グローバルな事業展開を加速させました。

「情熱」はこれらすべての取り組みを支える原動力となっており、従業員の高いモチベーションと顧客満足度の追求につながっています。

これらのバリューの実践により楽天は、eコマース・金融・通信など多角的に事業を展開し、「楽天エコシステム」と呼ばれる独自の事業モデルの構築に成功しました。

参照:企業理念|楽天グループ株式会社 (rakuten.co.jp)

メルカリ

フリマアプリなどのサービスを運営する会社「メルカリ」は、創業からわずか1年目という早い段階で下記のバリューを策定しました。

これらのバリューは会社の全ての意思決定の基準として機能しています。

- Go Bold(大胆にやろう)

- All for One(全ては成功のために)

- Be Professional(プロフェッショナルであれ)

これらのバリューは、メルカリが従業員わずか10人程度の小規模なスタートアップだった時期に生まれたものです。

この早期からのバリューの確立がメルカリの独自の企業文化の基盤となりました。

メルカリは、これらのバリューを単なる掲示物や理念にとどめず実際の企業活動に深く統合しています。

具体的には、人事評価システムや採用基準にバリューを直接リンクさせることで、メルカリの文化に適合して高いパフォーマンスを発揮できる人材の確保と育成につなげています。

特筆すべきは、メルカリがこれらのバリューを日常的に気軽に口にできる「言葉」として浸透させることにこだわっている点です。

バリューを堅苦しい規則ではなく組織全体で自然に育む「空気」のような存在にすることで、従業員がバリューを内在化し自然に実践できる環境を作り出しています。

共通のバリューに基づく強固な組織文化が形成され、ビジネスの急速な成長と成功を支える重要な要因となっています。

参照:Culture | 株式会社メルカリ - 採用情報 (mercari.com)

ソフトバンクグループ

携帯電話を中心とした電気通信事業者「ソフトバンク」グループのバリューは『努力って楽しい。』です。

このバリューは、困難な課題を乗り越える過程自体を楽しむという姿勢を重視しています。

ソフトバンクグループは、努力を苦しいものではなく楽しいものとしてとらえ、その過程で得られる達成感や顧客の笑顔を大切にするという価値観を示しています。

またバリューを5つの具体的な「行動指針」にも落とし込んでいます。

行動指針詳細「No.1」 - いちばんって、楽しい。圧倒的No.1を目指し、常に新しいチャレンジと成長の機会を追求します。「挑戦」 - 挑戦って、楽しい。失敗を恐れず、高い壁に挑み続けることで大きな成長を目指します。「逆算」 - 逆算って、楽しい。目標から逆算して行動計画を立て、今やるべきことを明確にします。「スピード」 - 大至急って、楽しい。迅速な行動と意思決定を重視し、早いPDCAサイクルで成果を生み出します。「執念」 - あきらめないって、楽しい。困難に直面しても諦めず、とことんやり抜く姿勢を大切にします。

これらのバリューと行動指針は、ソフトバンクグループが「世界の人々から最も必要とされる企業グループ」というビジョンを実現するための基本的な考え方と行動様式を示しています。

参照:理念・ビジョン・戦略 | 企業・IR | ソフトバンク (softbank.jp)

成功している企業のバリューの共通点とは?

楽天・ソフトバンク・メルカリのバリューには、チャレンジ精神・スピード重視・高い目標設定・チームワークとコミットメント・前向きな姿勢という重要な共通点があります。

これらは、急速に変化するグローバル市場で成功するために必要不可欠な価値観を反映しています。

チャレンジ精神は新しいアイデアの創出を促し、スピード重視の姿勢は市場変化への迅速な対応を可能にします。

高い目標設定は組織の成長を加速させ、チームワークとコミットメントは複雑な課題の解決を支えます。

前向きな姿勢は、困難を成長の機会として捉える文化を醸成します。

これらの企業は、日々の業務や意思決定プロセスにバリューを深く組み込むことで持続的なイノベーションと成長を実現しています。

MVVを策定する8つのステップ

ここでは、一般的なMVVの策定手順をご紹介します。

1. 準備段階

MVV策定の成功を左右する重要なステップです。

ここでは多様な視点を取り入れるため、経営陣だけでなく中間管理職や一般社員も含めた幅広いメンバーでチームを編成します。

部門や経験レベルの異なる従業員を参加させることで、組織の多様な側面を反映したMVVを作り上げられます。

次にSWOT分析などのフレームワークを実施し、組織の強み・弱み・機会・脅威を明確にします。

2. ミッションの策定

次は組織の存在理由を明確にするステップです。

ここでは組織が社会に対してどのような価値を提供するのか、なぜ存在するのかを深く掘り下げます。

社会における組織の役割を定義し、それをシンプルかつ力強い言葉で表現します。

重要なのは、短期的な利益や目標ではなく長期的に変わらない本質的な目的を示すことです。

例えば『顧客の生活を豊かにする』『技術革新を通じて社会に貢献する』といった表現が考えられます。

このミッションは後のビジョンやバリューの基盤となり、組織の全ての活動の指針となります。

3. ビジョンの策定

組織が目指す具体的な未来像を描きます。

通常3年から10年後の姿を想定し、明確で測定可能な目標を設定します。

例えば『5年以内に業界シェア1位を達成する』『10年以内に海外売上比率を50%に引き上げる』などです。

ただし数字だけでなく、従業員を鼓舞し情熱を喚起するような表現も重要になっています。

『世界中の人々の健康を支える企業になる』といった表現が好例です。

将来の市場環境の変化・技術革新・社会動向なども考慮し、柔軟性のあるビジョンを策定しましょう。

4. バリューの策定

組織の日々の行動や意思決定の基準となる価値観を定める重要なステップです。

通常3〜7個の核となる価値観を選定します。

例えば「誠実さ」「革新性」「チームワーク」「顧客第一主義」などが挙げられます。

これらの価値観は抽象的な概念にとどまらず、具体的な行動指針に落とし込むことが重要です。

『常に顧客の立場で考え、行動する』『失敗を恐れず新しいことに挑戦する』といった表現にすることで日々の業務に活かせます。

5. 整合性の確認

策定したMVVの一貫性と実現可能性を確認する重要な段階です。

まずミッション・ビジョン・バリューの間に矛盾がないか、互いに支え合う関係にあるかを確認します。

例えばミッションで「環境保護」を掲げながら、ビジョンで「石油採掘量の大幅増加」を目指すような矛盾がないかをチェックします。

次にこれらのMVVが現在の経営戦略と整合しているかを確認します。

もし大きな乖離がある場合は、MVVか経営戦略のどちらかを調整する必要があります。

この段階で徹底的に整合性を確認することで、後の実行段階での混乱を防ぎ、組織全体の方向性を一致させられます。

6. フィードバックの収集

MVVの質と受容性を高める重要なプロセスです。

ここでは、できるだけ多くの従業員から意見を募ります。

全社員を対象としたアンケート調査や部門ごとのワークショップなどを通じて幅広い視点を集めます。

また必要に応じて外部専門家の助言を得ることも有効です。

経営コンサルタントや業界の専門家からの客観的な意見は自社の盲点を発見するのに役立ちます。

収集した意見は、単に肯定的なものだけでなく批判的な意見も含めて慎重に分析します。

これらのフィードバックを通じ、より多くの人々が共感できるMVVへと洗練させていくのです。

7. 修正と確定の段階

収集したフィードバックを基に最終調整を行います。

寄せられた意見を精査し、MVVの文言や内容を微調整します。

ここではできるだけ多くの意見を反映させつつも、核となる理念はぶれないよう注意が必要です。

調整後のMVVは経営会議で議論され、最終的な承認を得ます。

この過程で経営陣全員がMVVの内容を深く理解し、コミットメントを形成することが重要です。

また必要に応じて法務チームによるチェックを行います。

8. 浸透計画の策定

苦労して作り上げたMVVを組織全体に根付かせるための重要なステップです。

まず、社内外への効果的な発表方法を決定します。

全社員集会での発表・部門ごとの説明会・社内報や動画の活用など様々な手法を組み合わせて使用します。

次に継続的な教育・啓発活動を計画します。

新入社員研修でのMVV教育・定期的なワークショップの開催・日々の業務でのMVV実践事例の共有などが考えられます。

さらに評価制度や報酬制度とMVVを連携させることも検討します。

例えば人事評価の項目にMVVの実践度を加えたり、MVVに沿った行動を表彰する制度を設けたりすることで従業員の意識を高められます。

MVVの策定は一回限りのイベントではなく、組織の成長と共に進化するプロセスです。

定期的な見直しと日々の実践を通じ、より強力で効果的なMVVへと磨き上げていくことが重要です。

MVV策定に役立つ7つのフレームワーク

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の策定は組織の方向性を定める重要なプロセスです。

効果的なMVVを設定して実現するためには適切な経営環境分析が欠かせません。

通常、経営環境分析→MVV設定→戦略立案という流れで戦略策定が行われます。

ここでは、MVV策定に役立つ7つの代表的なフレームワークを紹介します。

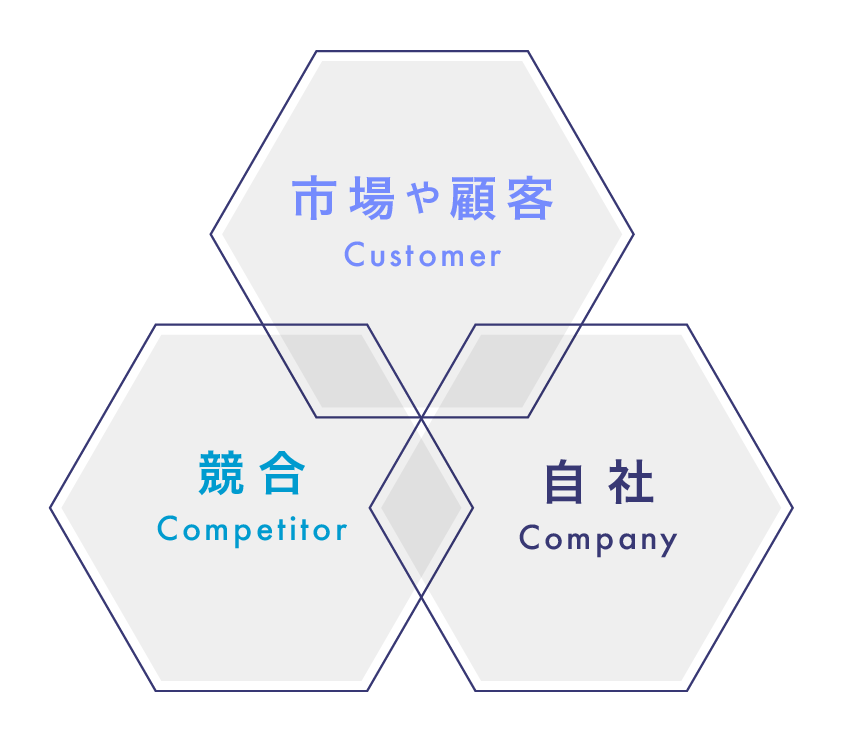

1. 3C分析

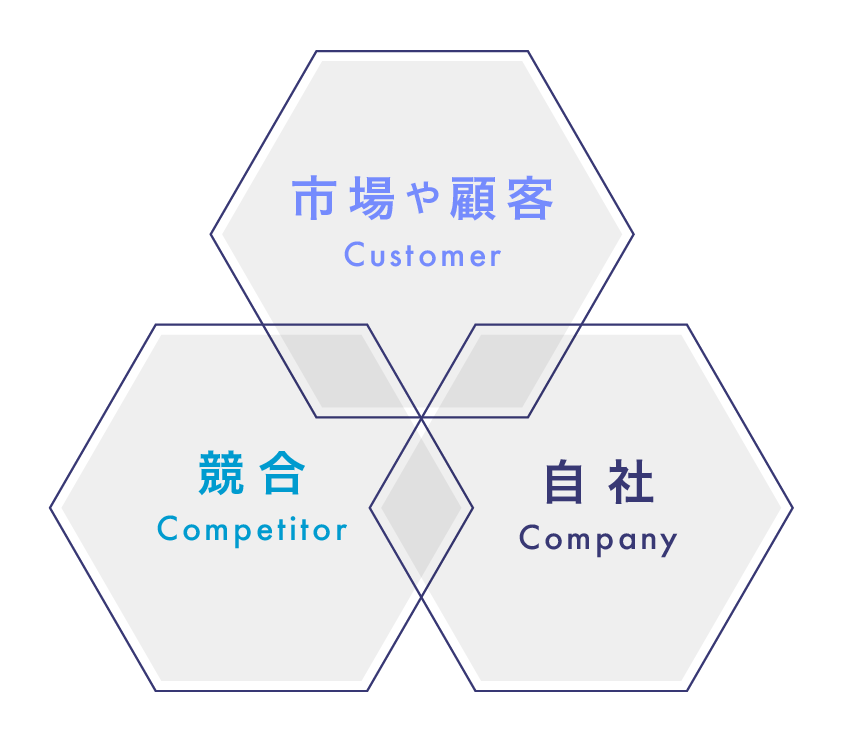

3C分析は、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの要素を総合的に分析するフレームワークです。

顧客分析では、ニーズや行動パターンへの理解を深めます。

競合分析では、他社の強みや戦略を把握します。

自社分析では、強み・弱み・核となる能力を明確にします。

3C分析を通じて得られた洞察をMVVに反映させることで、自社の強みと市場のニーズが重なり合う部分を見つけられ、より現実的で実行可能な戦略の基盤を作れます。

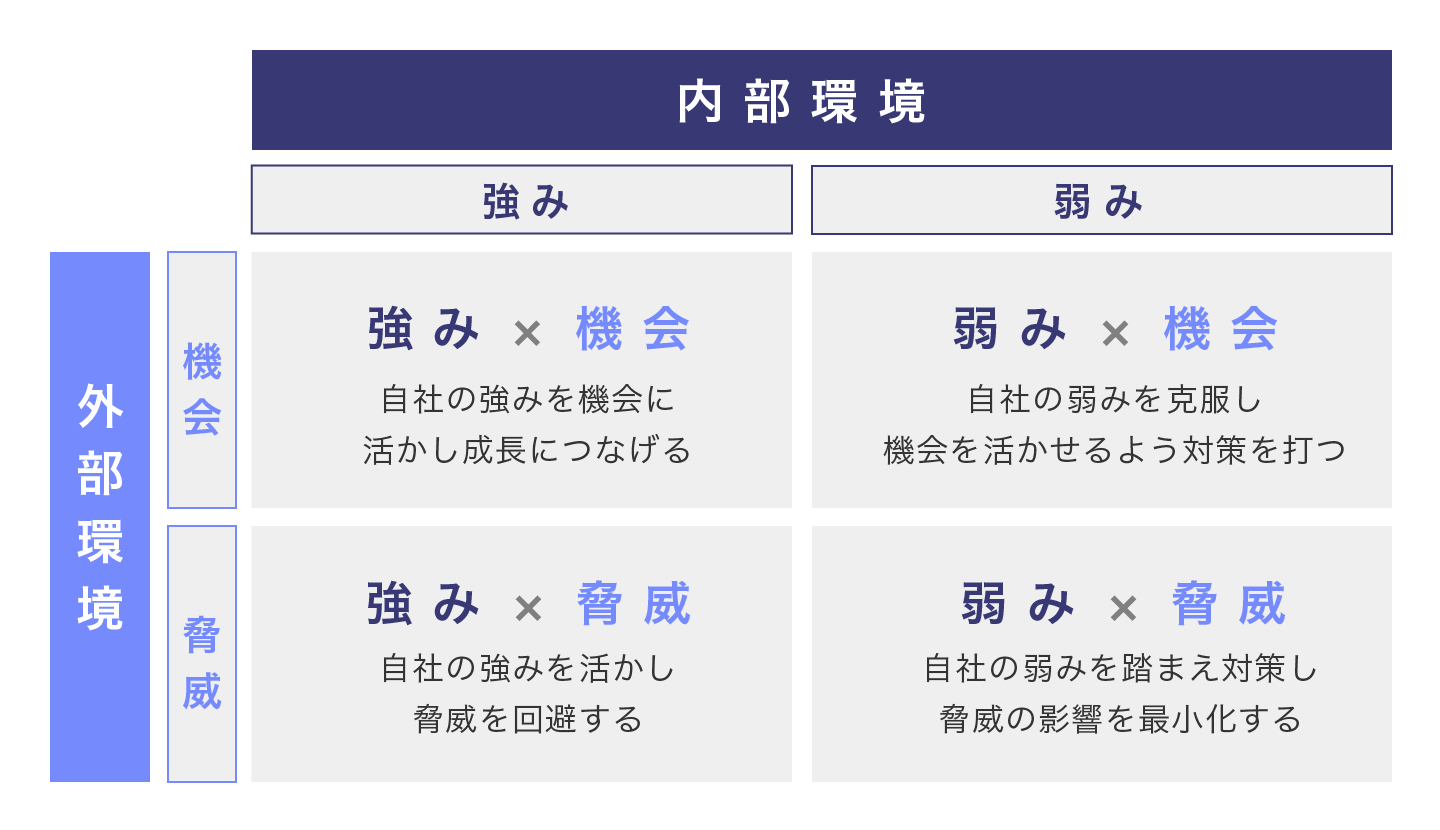

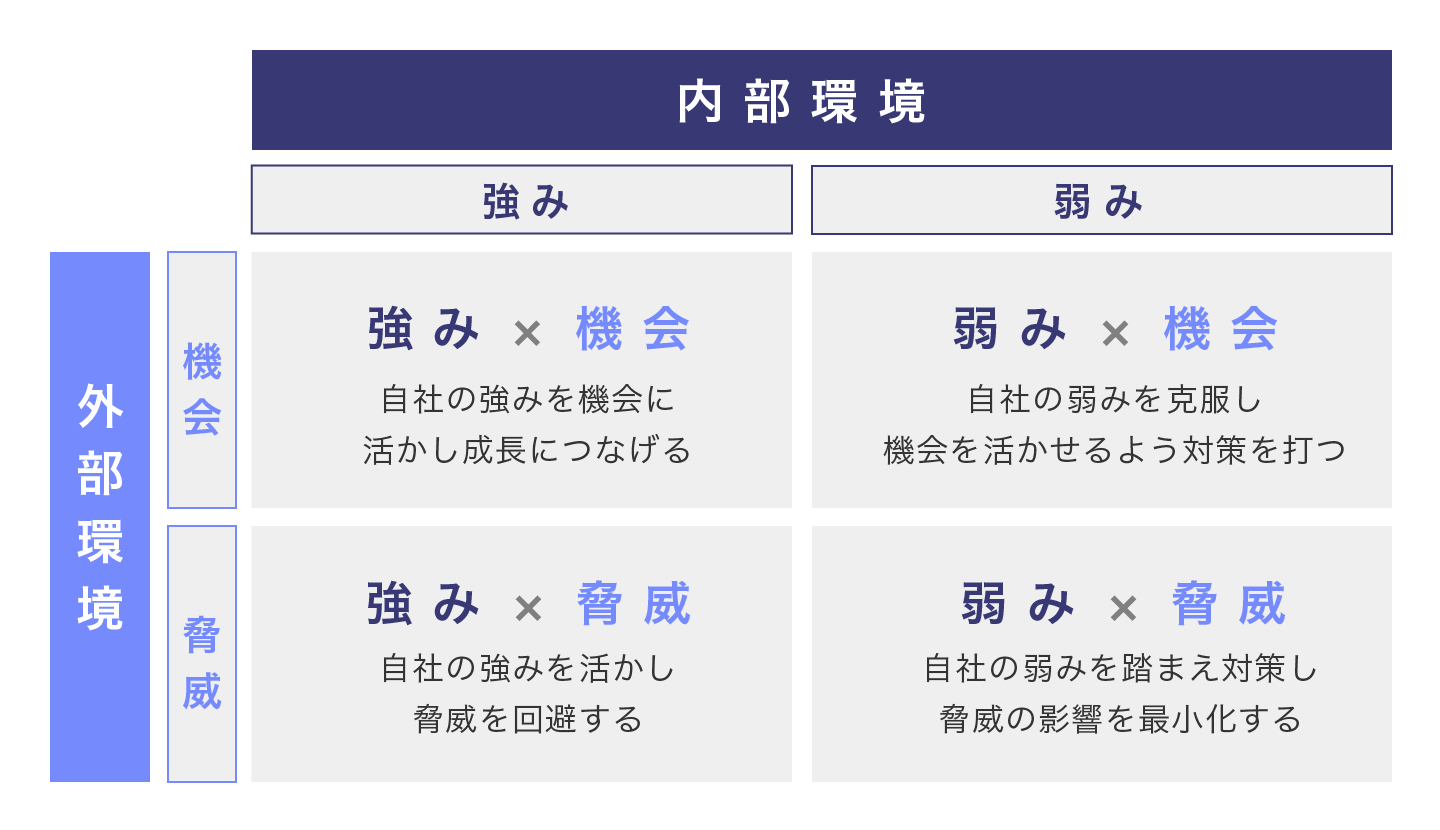

2. SWOT分析

SWOT分析は、組織の内部環境と外部環境を包括的に評価するための強力なツールです。

このフレームワークは以下の4つの要素で構成されています。

- 強み(Strengths):組織の内部的な長所や競争優位性

- 弱み(Weaknesses):組織の内部的な短所や改善が必要な領域

- 機会(Opportunities):外部環境における有利な状況や潜在的な成長分野

- 脅威(Threats):外部環境における不利な状況やリスク要因

この4つの要素を分析することにより、自社の改善点や伸ばすべきポイント、新規事業の可能性や将来的なリスクを予測できます。

SWOT分析を通じて組織は、自社の現状と市場環境を客観的に把握し、MVVの策定に活かせます。

- ミッション:強みを活かし、弱みを補完する方向性を示す

- ビジョン:機会を捉え、脅威を回避または克服する将来像を描く

- バリュー:強みを強化し、弱みを改善するための行動指針を定める

この分析により現実的なMVVの策定が可能となり、組織の持続的な成長と競争力強化につなげられるでしょう。

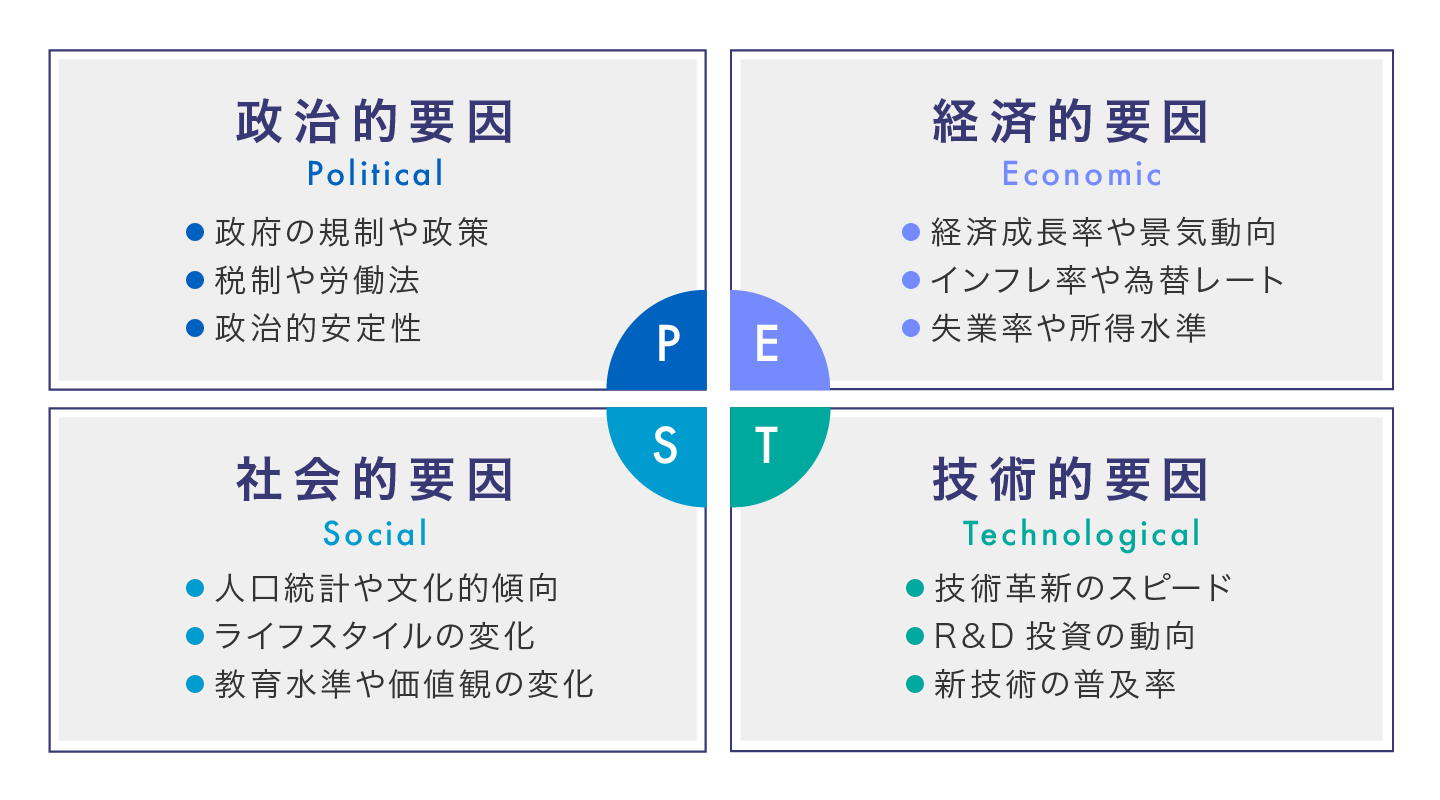

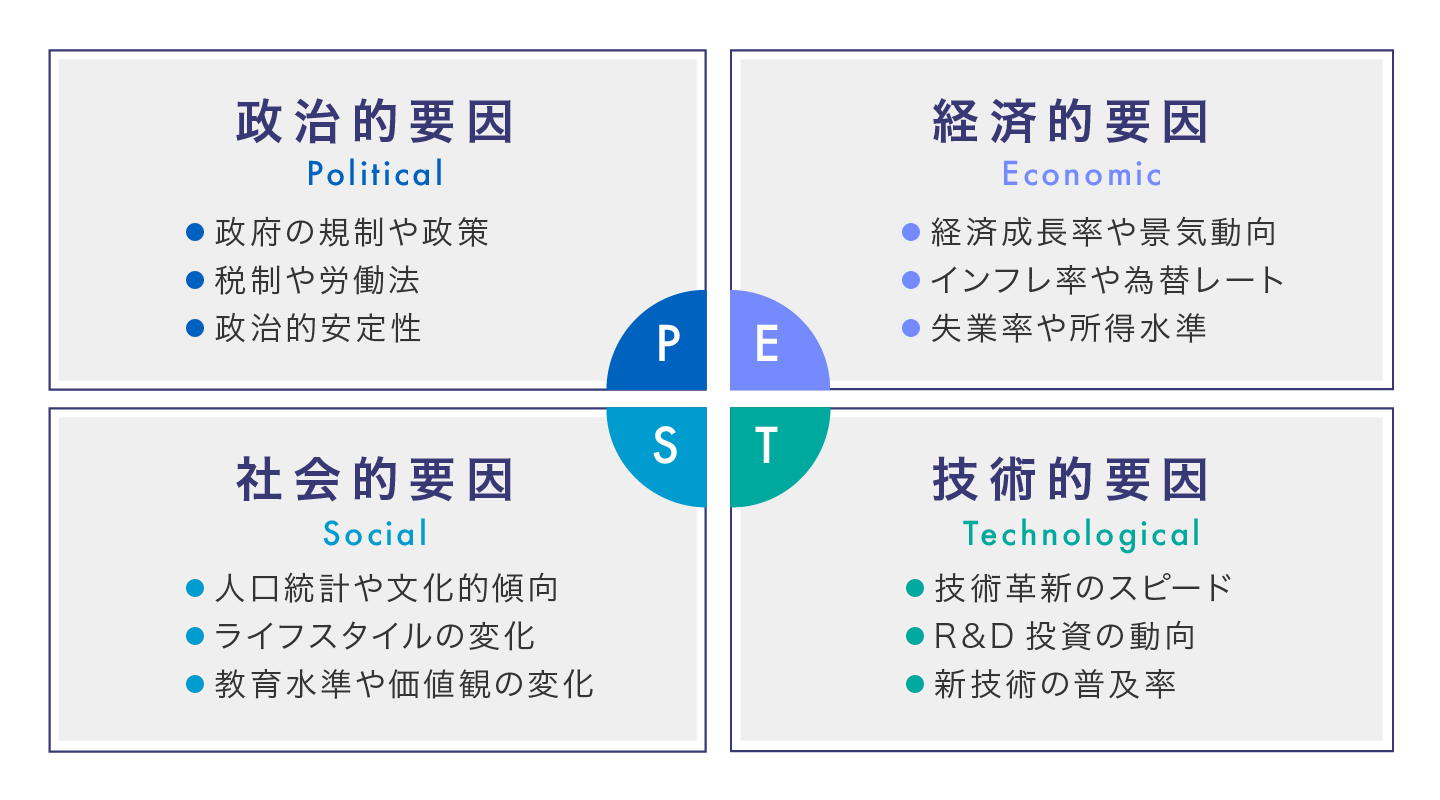

3. PEST分析

PEST分析は、自社を取り巻く環境を包括的に理解するためのフレームワークです。

以下の4つの要因を分析します。

PEST分析を通じて得られた洞察により、外部環境の変化に強い持続可能なMVVの策定が可能になります。

4. VRIO分析

VRIO分析は、組織の内部資源や能力を評価し、持続的な競争優位性を特定するためのフレームワークです。

以下の4つの要素を分析します。

要素詳細価値(Value)・その資源や能力が市場で価値を生み出しているか

・顧客ニーズを満たし、競争上の脅威を軽減しているか希少性(Rarity)・その資源や能力が競合他社に比べて希少であるか

・市場での差別化要因となっているか 模倣困難性(Imitability)・その資源や能力を競合他社が模倣することが困難であるか

・独自の歴史や複雑な社会的要因により保護されているか組織(Organization)・その資源や能力を効果的に活用する組織体制があるか

・経営プロセスや企業文化がその活用を支援しているか

VRIO分析の結果により、組織の本質的な強みに基づいた独自性の高いMVVの策定が可能になります。

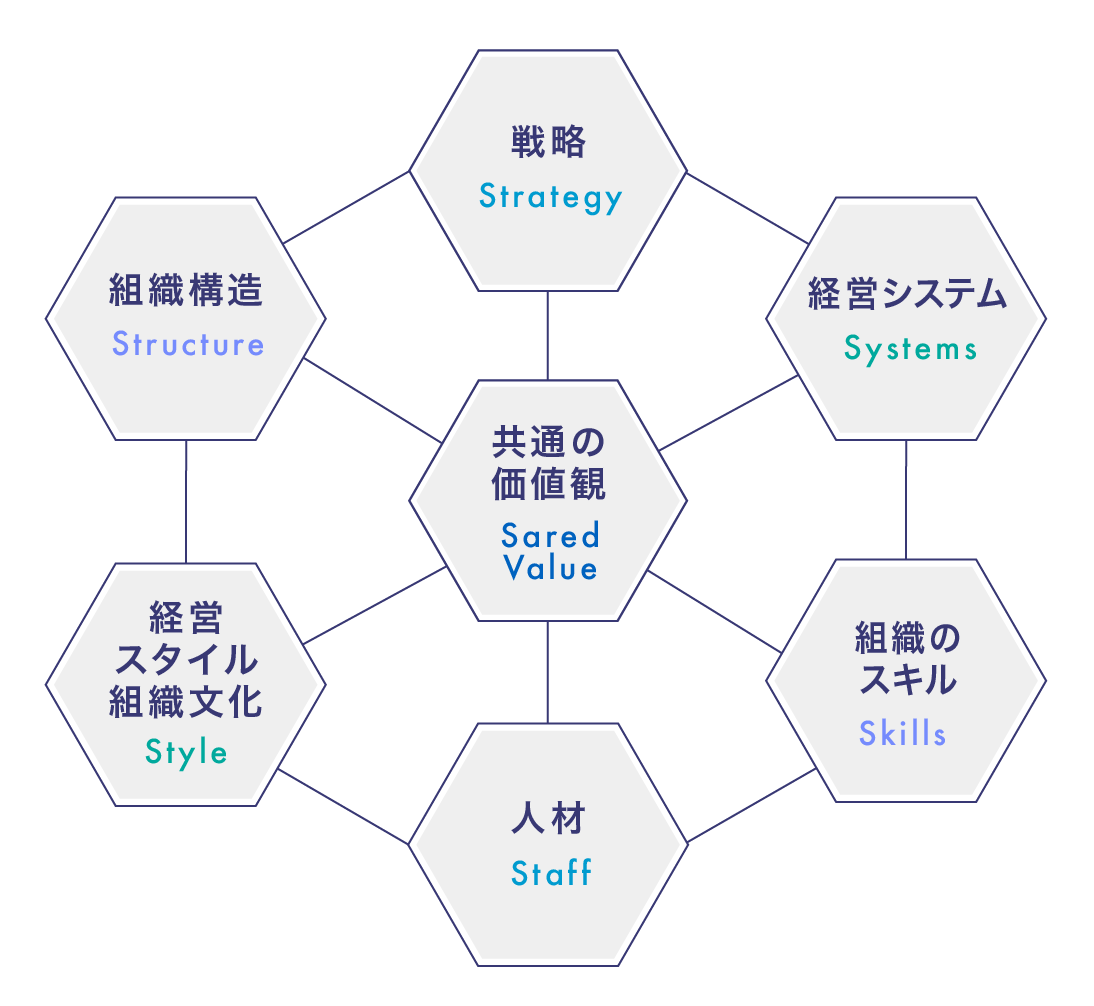

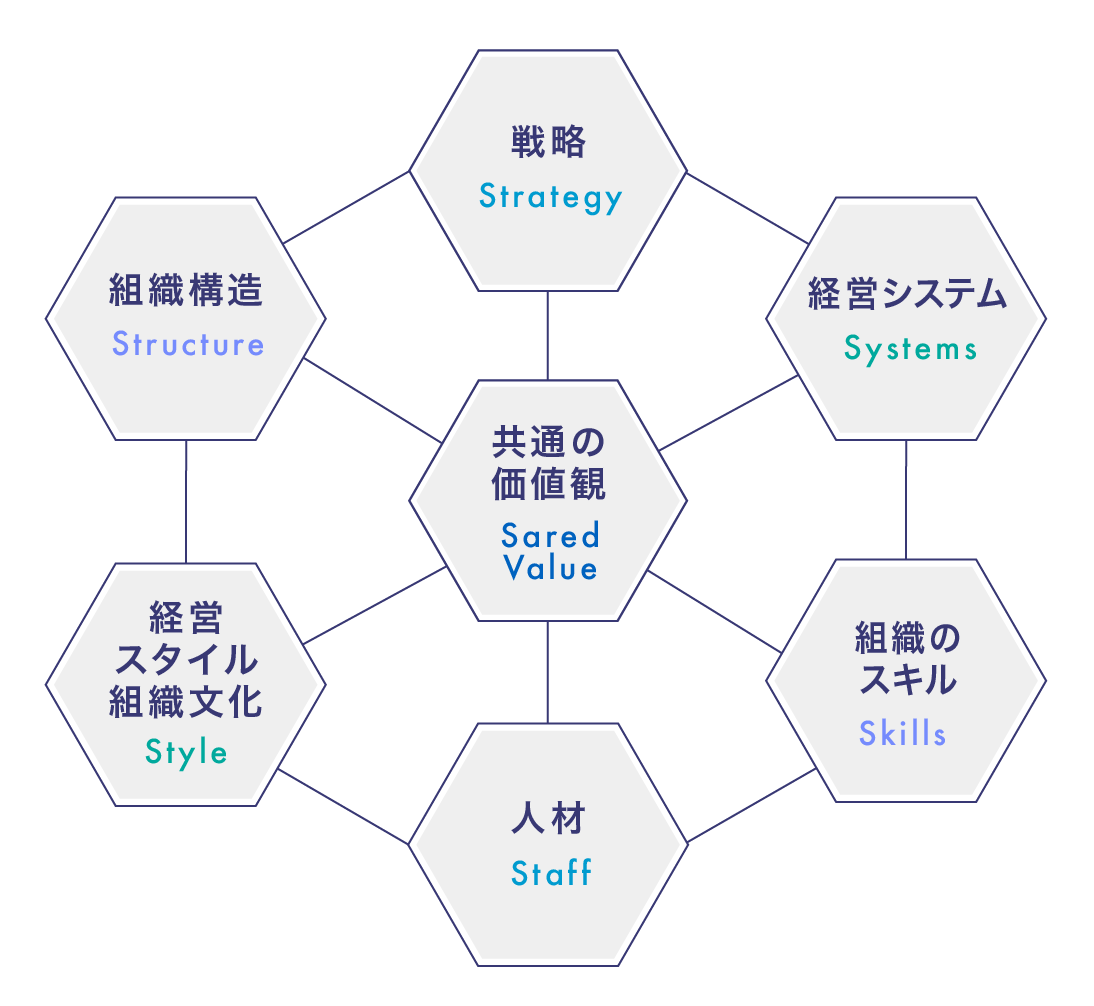

5. 7Sフレームワーク

マッキンゼーの7Sフレームワークは、組織の効果的な運営と変革に必要な7つの要素を分析する有名な組織分析ツールの一つです。

これらの要素は互いに関連し合い、一つの変更が他の要素にも影響を与えています。

このフレームワークは、MVVが単なる理念ではなく組織の実態と深く結びついたものであることを確認する上で非常に有効です。

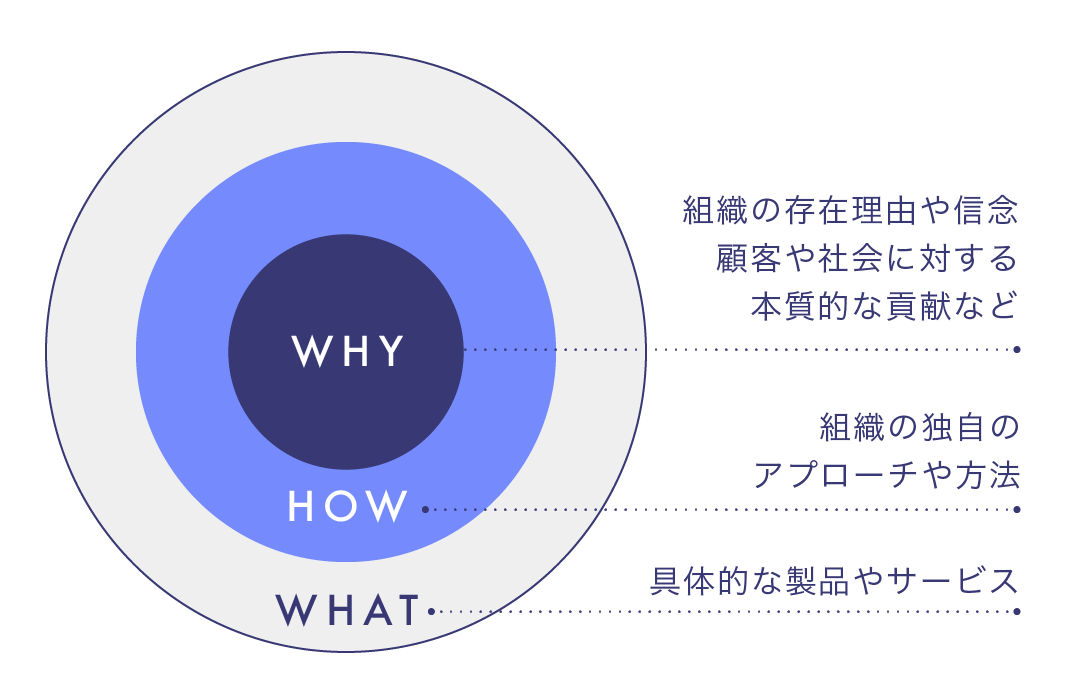

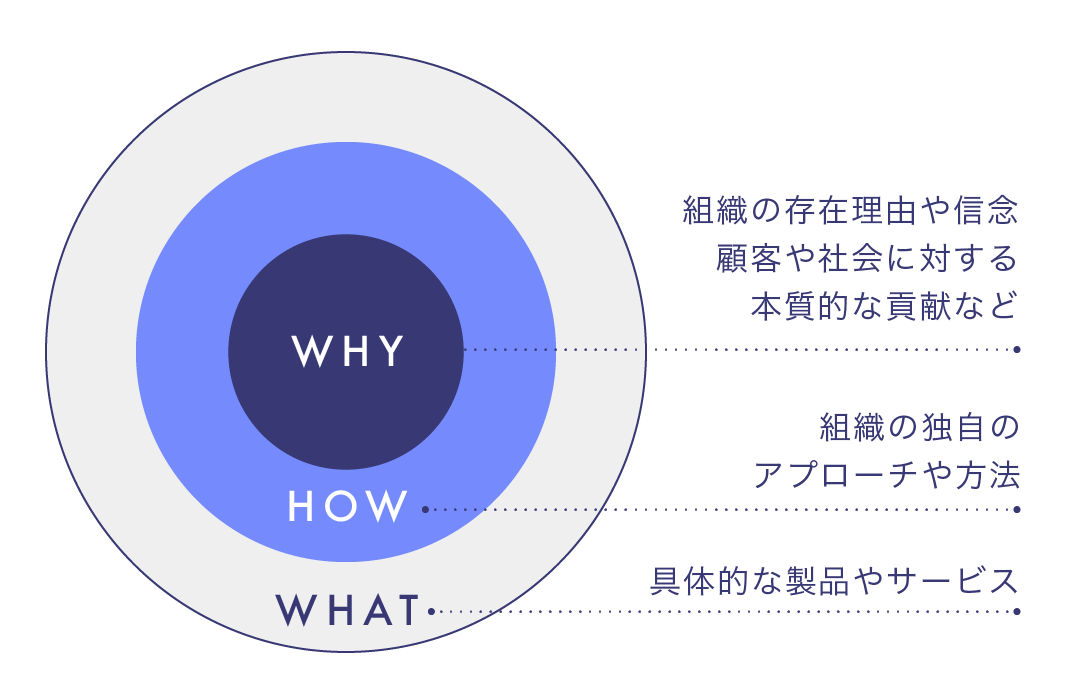

6. ゴールデンサークル

サイモン・シネックが提唱したゴールデンサークルは、組織の目的と行動を三層の円で表現するフレームワークです。

内側から外側に向かって「Why」「How」「What」の順に配置されており、この順にユーザーに想いを伝えることで共感を生み出せます。

このフレームワークはミッションの策定において特に強力なツールとなり、組織の本質的な目的を深く掘り下げられます。

顧客や従業員の共感を得やすい魅力的なMVVの策定に役立ちます。

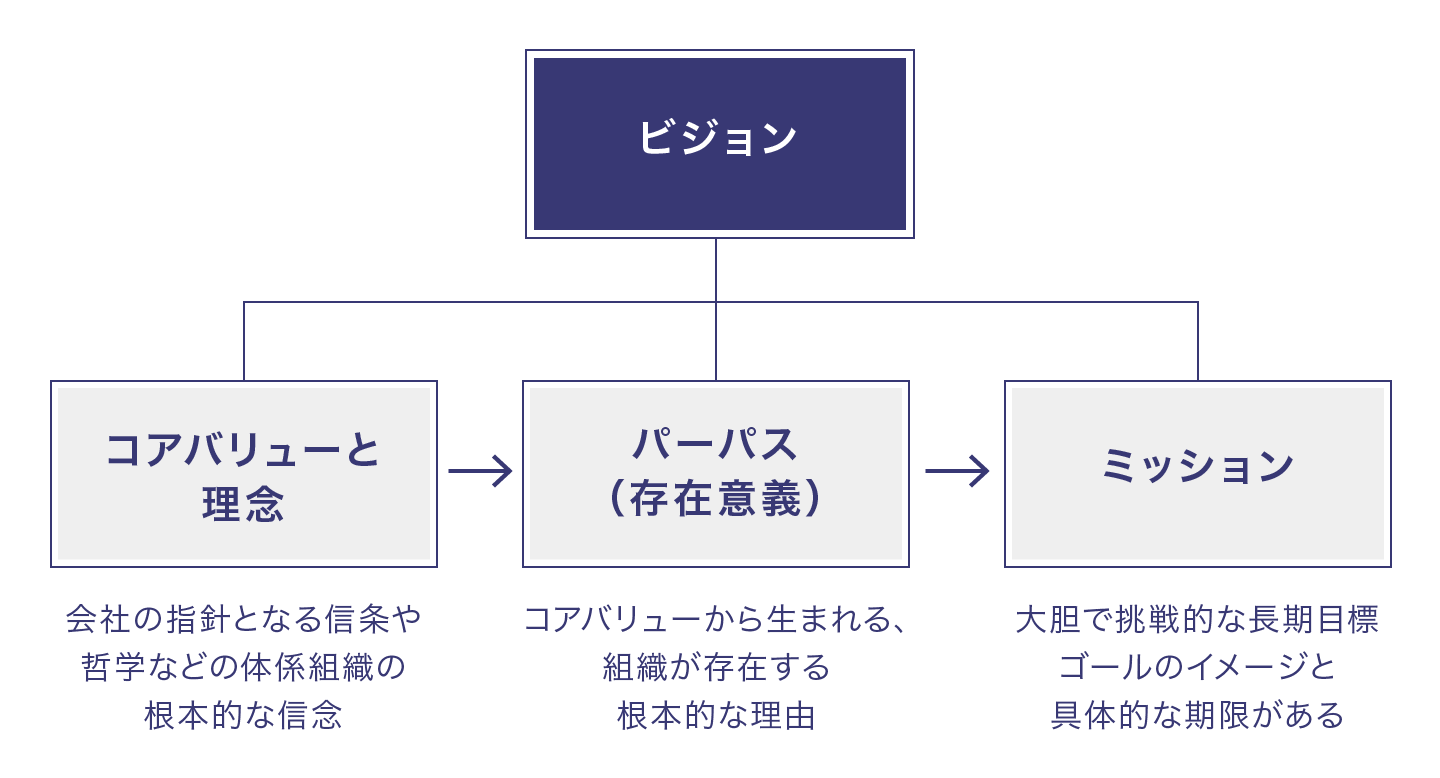

7. ビジョン・フレームワーク(コリンズ&ポラス)

ジム・コリンズとジェリー・ポラスが提唱したこのフレームワークは、持続的に成功する「ビジョナリー・カンパニー」の特徴を分析し、効果的なビジョン策定の方法を示しています。

組織の核となる理念と大胆な長期目標を組み合わせることで、魅力的で実現可能なビジョンを策定できます。

これらのフレームワークを適切に組み合わせて使用することで、より効果的で実現可能性の高いMVVを策定できます。

ただし各フレームワークの特徴と限界を理解し、自社の状況に応じて柔軟に活用することが重要です。

MVVの策定がうまくいかない場合の要因は?

MVV活用の失敗事例はどのようなものがあるでしょうか。

以下に具体例を述べます。

1. 形式的な導入

ある中堅IT企業では、ホームページとオフィス内ポスターにMVVを掲載しましたが、それ以上の取り組みは行われませんでした。

結果として、従業員の多くがMVVの内容を正確に把握しておらず、日々の業務への反映も見られませんでした。

2. トップダウンの押し付け

大手製造業の事例では、経営陣が従業員の意見を聞くことなくMVVを策定し一方的に発表しました。

これにより従業員のMVVへの共感が得られず、組織の一体感が損なわれる結果となりました。

3. 現実とのギャップ

ある小売チェーンでは、「顧客第一主義」をバリューとして掲げながら、実際の店舗運営では利益優先の方針が取られていました。

この矛盾により、従業員のモラル低下と顧客サービスの質の低下が報告されています。

これらの事例から、MVVの形式的な導入・従業員の参加不足・実際の業務との乖離が、MVV活用の失敗につながる主な要因であることがわかります。

MVVは作って終わりではなく、その後の継続的な取り組みで社員に浸透させることが大切です。

MVVを浸透させる施策は?

MVVを組織全体に浸透させる主な施策として以下が挙げられます。

1. コミュニケーション戦略

社内報・SNS・ポスターなどを活用し、MVVを継続的に従業員の目に触れさせます。

経営陣による定期的なメッセージ発信も効果的です。

2. 教育・研修プログラム

新入社員研修・全社員対象のワークショップ・ケーススタディ研修・eラーニングなど、MVVの理解と実践方法を学ぶ機会を様々な形式で提供します。

3. 人事制度との連動

MVVを反映した評価制度や表彰制度の導入・採用プロセスでの適合性評価・キャリア開発計画の策定などを行います。

4. 日常業務への組み込み

会議でのMVV確認・意思決定プロセスでの整合性チェック・プロジェクト計画書へのMVVの記載などを実施します。

5. リーダーシップの実践

経営陣や中間管理職がMVVに基づく行動を率先して行います。

またMVVに基づく経営判断の事例を共有します。

6. 社内イベントの活用

MVVを中心とした全社集会・社内コンテスト・実践事例発表会・ボランティア活動などを企画・実施します。

これらの施策を組み合わせて継続的に実施することでMVVは組織文化として根付き、従業員の行動指針として機能するようになります。

MVVの浸透は一朝一夕には実現しませんが、粘り強く取り組むことで組織の一体感と方向性を強化し持続的な成長につながるのです。

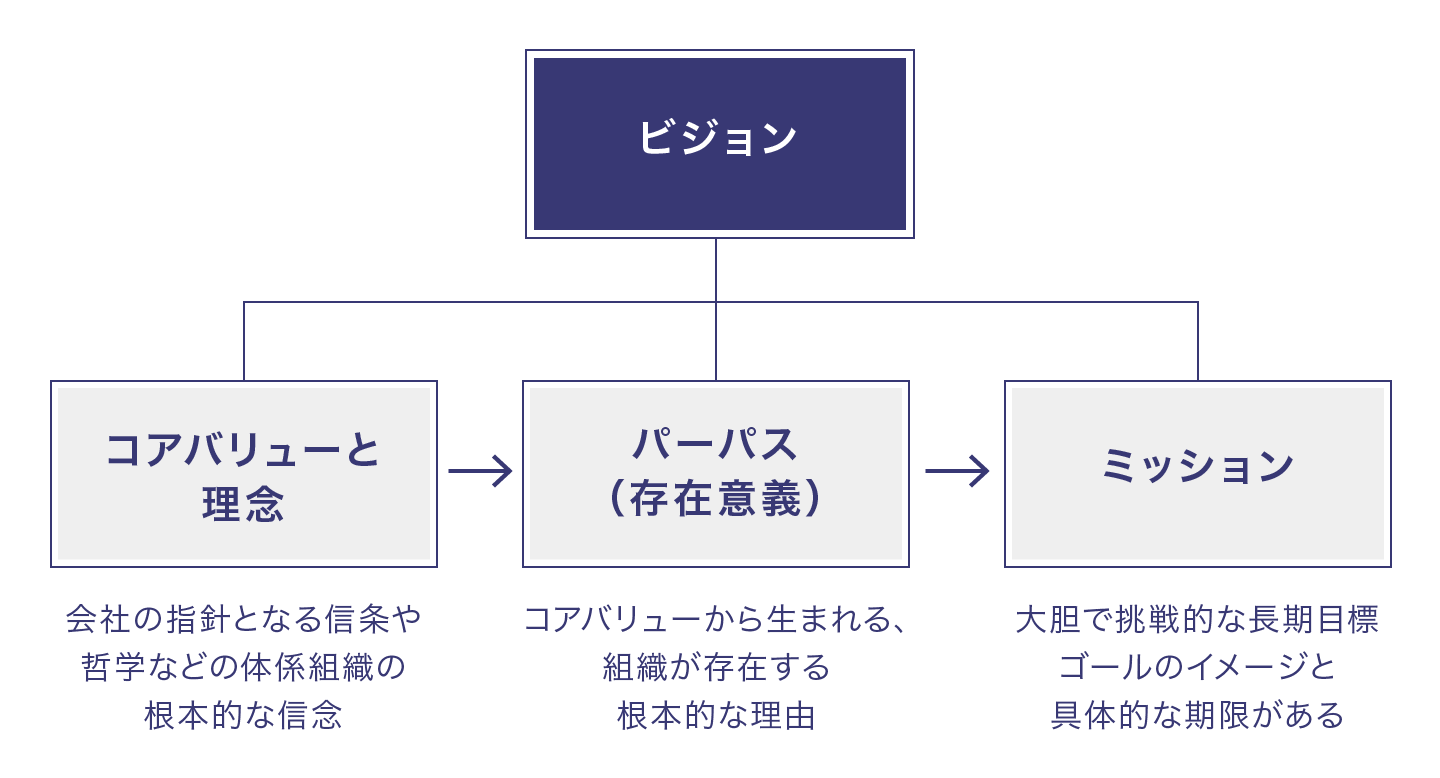

MVVとパーパスの関係

「パーパス」は、ミッション・ビジョン・バリューを包含する上位概念として捉えられることがあります。

一方でパーパスとミッションは重複する部分が多く、明確な区別が難しい場合もあります。

最近のトレンドとして「パーパス」を中心に据えた経営(パーパス・ドリブン経営)が注目されています。

従来のMVVフレームワークに加え、パーパスを別途定義する企業が増加しており、より強力なメッセージとして活用する傾向が見られます。

MVVとパーパスは密接に関連しているため、両者を効果的に組み合わせることで組織の方向性をより明確に示し、従業員の動機づけや意思決定の指針として機能させられるでしょう。

MVVに関連する書籍

MVVに関する書籍を3つ紹介します。

①理念経営2.0 ── 会社の「理想と戦略」をつなぐ7つのステップ

佐宗 邦威 (著) ダイヤモンド社 2023年

シンシア スコット (著) 清水 計雄 (翻訳) 鹿島出版会 2012年

③THE HEART OF BUSINESS(ハート・オブ・ビジネス)――「人とパーパス」を本気で大切にする新時代のリーダーシップ

ユベール・ジョリー (著) キャロライン・ランバート (著) ビル・ジョージ (その他) 平井一夫 (その他) 矢野陽一朗 (解説) 樋口武志 (翻訳) 英治出版 2022年

MVVとは?

MVVとは、組織の根幹を成す三つの要素であるミッション(Mission)・ビジョン(Vision)・バリュー(Values)の頭文字を取った概念です。

これらは組織の方向性を定め、その存在意義を明確にする上で欠かせない要素となっています。

ミッションは組織の存在意義や社会的使命を表すもので、『なぜ我々は存在するのか』という根本的な問いに答えるものです。

これは組織の活動の根幹を成し、最終的なゴールを示します。

ビジョンは組織が目指す理想の未来像を描き出すものです。

ミッションの実現に向け、中期的な目標や方向性を示します。

ミッションより具体的で、時に期限を伴う野心的な内容となることが多いでしょう。

バリューは、ミッションとビジョンを組織が実現するために大切にしたい価値観や行動指針を定義します。

日々の業務や意思決定の場面で、従業員の行動の道しるべとなります。

MVVの要素は互いに密接に関連し合い、組織の一貫性ある運営を支えています。

ミッションが組織の存在意義と大きな方向性を示し、ビジョンがその実現に向けた具体的な未来像を描き、バリューがそれらを達成するための行動規範を提供するのです。

MVVを明確に定義し、組織全体で共有することで、日々の業務の中での役割や目標をより明確に従業員は理解し、ブランドイメージの向上にも繋がります。

MVVの原点とは?

MVVの原点を探る上でまず挙げるべきは、マネジメントの父と呼ばれているピーター F. ドラッカーです。

彼はMVVという用語を直接的に用いてはいませんが、その基盤となる考え方を提唱しました。

ドラッカーは組織の目的と使命の重要性を強調し、『企業とは何のために存在するのか?』という問いを投げかけました。

これは現代のミッションステートメントの原型と言えるでしょう。

次に、フィリップ・セルズニックが挙げられます。

彼は1957年の著書『Leadership in administration』の中で、組織の使命と独自の能力の重要性を説きました。

これは後のミッションとビジョンの概念につながるものです。

1980年代に入ると、世界的コンサルタントのトム・ピーターズとロバート・ウォーターマンが『エクセレント・カンパニー』を出版し、その中で優れた企業の特徴を分析し、強い企業文化の重要性を指摘しました。

これは現在のバリューの概念に大きな影響を与えています。

1990年代には、コンサルタントのジェームズ・C・コリンズと、スタンフォード大学の名誉教授ジェリー・ポラスが『ビジョナリー・カンパニー』を著し、長期的なビジョンと核となる価値観(コア・バリュー)の重要性を説きました。

彼らの研究は、現代のMVVフレームワークの直接的な先駆けと言えるでしょう。

またカナダのマギル大学 デソーテル経営大学院の教授であるヘンリー・ミンツバーグも重要な貢献をしています。

彼は戦略の形成過程を研究する中で、組織のミッションやビジョンが戦略形成に果たす役割を強調しました。

実務家の観点からは、ジャック・ウェルチの存在も無視できません。

彼はゼネラル・エレクトリック社のCEOとして明確なビジョンと価値観を掲げ、それらを組織全体に浸透させることの重要性を実践で示しました。

これらの思想家や実務家の貢献が積み重なり、現在のMVVの概念が形成されてきたと言えます。

彼らは直接的にMVVという用語を使用したわけではありませんが、その要素となる概念を提唱し実践することで、現代の経営における重要なフレームワークの基礎を築いたのです。

MVVの原点は、これら複数の影響力ある人物たちの思想と実践が融合して発展してきた結果として理解できるでしょう。

MVVはなぜ必要なのか?

MVVが明確に定義され、組織全体で共有されることで多くのメリットが生まれます。

まず戦略的一貫性が確保され、組織の方向性がぶれることなく維持されます。

日々の業務における社員の意思決定もより効率的になり、MVVに従って迅速な判断ができるようになります。

対外的には、明確なMVVがブランド力の強化につながり、顧客や取引先の信頼を獲得したり、企業価値が向上したりすることにも寄与します。

MVVは組織に適した人材の獲得と育成の指針となるため、組織文化との適合性が高い人材を惹きつけて育てられます。

後述する「メルカリ」はまさにその好例です。

明確なMVVは、激しい競争や急速な変化にさらされる環境の中で組織を導く羅針盤のような存在になることでしょう。

成功企業が掲げるミッションとは?

成功した多くの企業がミッションを効果的に活用しています。

彼らの事例を分析することで、優れたミッションの特徴やそれを活用するための戦略についての多くのヒントを得られるでしょう。

以下の3社は、いずれもミッションを軸とした経営を行うことで持続的な成長と社会的価値の向上を実現しています。

Microsoft(マイクロソフト)

米国のコンピューターソフトウェア会社マイクロソフトは、『Empower every person and every organization on the planet to achieve more.(地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする)』という企業ミッションを掲げています。

このミッションは、同社の製品やサービス、そして企業活動全体に反映されており、具体的な事例を通じてその実践が見られます。

例えばWindowsオペレーティングシステムは、世界中の個人や企業の生産性を向上させています。

さらにクラウドサービスのAzureは、企業や開発者に強力なコンピューティングリソースを提供しています。

教育分野では、Minecraftを活用した教育プログラムを展開し、子供たちの創造性と問題解決能力を育成しています。

またMicrosoft Teamsはリモート教育や遠隔ワークを可能にし、コロナによるパンデミック下での学習や業務の継続を支援しました。

これらの具体例は、マイクロソフトが単にソフトウェア企業としてだけでなく、人々と組織の可能性を引き出し、社会全体の進歩に貢献する企業としても存在していることを示しています。

参照:Mission & Value , Culture - MSD(マイクロソフトディベロップメント) - Microsoft College Recruiting Information

LEGO(レゴ)

レゴは、1932年にデンマークで創業された世界的に有名なおもちゃブランドです。

その企業ミッションである『Inspire and develop the builders of tomorrow(ひらめきを与え、未来のビルダーを育てる)』は、単におもちゃを製造・販売するという枠を超えたより深遠な目的を示しています。

このミッションは、子供たちの創造性・問題解決能力・未来を形作る力を育むというレゴの核心的な信念を表現しており、企業活動のあらゆる側面に反映されています。

例えば同社は「LEGO Education」を通じて、STEM(科学・技術・工学・数学)教育を推進しています。

これらのプログラムは、子供たちが遊びながら学び、批判的思考力や創造力を育むことを目的としています。

また「レゴミッション」シリーズは、デジタルなストーリーとフィジカルな組み立て体験を掛け合わせることにより子供たちの想像力を刺激し、問題解決能力を育成しています。

プラットフォームを通じてファンからの製品アイデアを募集し商品化するという「LEGO Ideas」の取り組みは、『ひらめきを与える』というミッションを、子供たちだけでなく大人にも拡張した取り組みと言えるでしょう。

このような取り組みを通じ、レゴは時代の変化に柔軟に対応しながらおもちゃ業界でのリーダーシップを維持し続けています。

Netflix(ネットフリックス)

世界最大級のオンラインストリーミングサービス「Netflix」のミッションは『Entertain the world(ストーリーを通じて世界中の人々を楽しませる)』です。

このミッションは、Netflixの様々な取り組みや革新的なアプローチの根底にあり、グローバルなエンターテインメント産業に大きな影響を与えています。

その一例としてNetflixは、地域に特化したオリジナルコンテンツを世界中で制作しています。

例えば韓国の『イカゲーム』・スペインの『ペーパー・ハウス』・ドイツの『ダーク』など、各国の文化や物語を反映した作品が世界中で人気を博しています。

これにより、文化の垣根を越えたエンターテインメントを提供しています。

また機械学習を活用した高度なレコメンデーションシステムにより、ユーザーの好みに合わせたコンテンツを提案しています。

全話一括配信モデルを導入し、視聴者のbinge watching(一気見)のニーズにも応えています。

さらにNetflixは、クリエイターに大きな自由を与えることで、従来のテレビ業界では難しかった斬新なアイデアや実験的な作品の制作を可能にしました。

Netflixは、単にコンテンツを配信するサービスを超えてグローバルな文化現象を生み出し、エンターテインメント業界の新たな標準を築いているのです。

参照:Netflix Jobs

成功企業のミッションの共通点とは?

マイクロソフト・レゴ・Netflix の3社は、一貫した戦略のもとで革新を続け、持続的な成長を実現しています。

- わかりやすくシンプル

- 単なる事業目標ではなく、より大きな目的や理想を示している

- グローバルな視点を意識したミッションを掲げている

- 人々の可能性を引き出すことに焦点を当てている

- 単に利益を追求するだけでなく、社会に対してポジティブな影響を与えることを目指している

このような特徴を持つミッションは、明確な方向性と目的意識を従業員に与え、顧客や社会に対して企業の存在意義を明確に伝えられるでしょう。

ビジョンの実践によって成功を収めた企業の例

ここでは、ビジョンを効果的に実践することで成功を収めた3つの企業の例を詳しく紹介します。

これらの企業は、ビジョンを単なる言葉としてとらえるのではなく、具体的な行動と戦略に落とし込むことで業界をリードする存在となっています。

Amazon(アマゾン)

Amazonは、創業時のビジョンである『地球上で最も顧客中心主義の企業になる』を基盤としつつ、時代とともにその範囲を拡大していきました。

この「顧客中心主義」を表す一例として、Amazonには「予備出荷サービス」というものがあります。

このサービスでは、個々の販売履歴を分析し、顧客の購入行動を予測します。

顧客が住む地域宛にあらかじめ発送しておくことで、顧客が注文したら宛名をすぐに貼って配送されるサービスです。

顧客が注文してから商品が届くまでの時間を極めて短くできる代わりに、実際に注文されなければそのコストは無駄になる可能性があります。

そのリスクを引き受けてでも予備出荷をするという姿勢は、まさに「顧客中心主義」というミッションを感じさせます。

他にも「Alexa」という音声アシスタント技術を活用し、顧客の日常生活をサポートする新しいインターフェースを提供している他、「AWS(Amazon Web Services)」というクラウドコンピューティングサービスを通じて、企業顧客のビジネス効率化とイノベーション促進を支援しています。

これらの取り組みによりAmazonは小売業の枠を超え、テクノロジー企業としても成長を遂げ、顧客中心主義のビジョンを多角的に実現しています。

参照:Amazon について - About Amazon | Japan

ソニー

ソニーは『世界中の人に感動を提供し続ける』というビジョンのもと、多様な事業領域で革新的な取り組みを展開しています。

エレクトロニクス分野では、BRAVIA有機ELテレビやα7シリーズのミラーレスカメラなど高品質な映像・音響機器を提供しています。

ゲーム部門では、PlayStation 5を中心に『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』や『ホライゾン フォービドゥン・ウエスト』といった没入感あふれるゲーム体験を創出しています。

音楽業界では、ソニー・ミュージックエンタテインメントを通じて、アデルやハリー・スタイルズなどのアーティストを支援し、映画部門では「スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム」のようなブロックバスター作品を製作しています。

これらの多角的な活動を通じてソニーは、『世界中の人々に感動を提供し続ける』というビジョンを達成しています。

参照:ソニー株式会社 | ミッション / ビジョン (sony.co.jp)

ファーストリテイリング

「ユニクロ」で有名なファーストリテイリングは、『服のチカラを、社会のチカラに』というビジョンのもと、アパレル業界に革新をもたらしながら成長を続けています。

このビジョンは、服が単なる商品ではなく社会変革の触媒となり得るという信念を表しています。

ファーストリテイリングはこのビジョンを実践するため多岐にわたる取り組みを展開しています。

例えばヒートテックやエアリズムなどの機能性衣料の開発を通じて人々の生活の質を向上させることに注力しています。

同時にリサイクル素材の使用や衣料回収プログラムの実施など環境負荷の低減にも積極的に取り組んでいます。

さらに難民支援・障がい者雇用の推進・災害被災地への衣料支援など幅広い社会貢献活動を展開し、社会課題の解決に服を通じて直接的に励んでいます。

『服のチカラを、社会のチカラに』というビジョンは、ファーストリテイリングの事業戦略と社会的責任の両面に深く根付いています。

成功企業のビジョンの共通点

成功している3社のビジョンには以下の5つの共通点が見られます。

- シンプルで明確

- 顧客中心主義

- グローバルな視点

- 長期的な展望

- 社会的価値の創造

どの企業も、ビジョンが単なるスローガンではなく企業の戦略や日々の業務を導く指針として機能していることを示しています。

明確で意義深いビジョンを持ち、それを一貫して追求することがこれらの企業の持続的な成功につながっていると言えるでしょう。

バリューを具体的な行動にしている企業は?

ここでは、世界的に成功を収めている企業のバリューに焦点を当て、その特徴や実践方法、そして企業の成功にどのように寄与しているかを探ります。

これらの事例から、効果的なバリューの設定と実践が現代のビジネス環境において如何に重要であるかを理解できるでしょう。

楽天

楽天グループのバリューである「楽天主義」は、グループのあり方を明確にすると同時に、全ての従業員が理解し実行する価値観・行動指針を示しています。

この「楽天主義」は、情熱・挑戦・スピード・リーダーシップ・コミットメントという5つの精神から構成されており、楽天の企業文化と事業展開の核心となっています。

これらのバリューは、楽天のベンチャー精神と革新性を体現しており、様々な形で実践されています。

例えば「挑戦」の精神は、楽天が電子商取引の枠を超えて、金融サービスや携帯電話事業など新たな領域に積極的に参入していることにあらわれています。

2019年に開始した携帯電話事業は、既存の通信市場に新風を吹き込む大胆な挑戦でした。

「スピード」の重視は、新サービスの迅速な立ち上げや市場の変化に対する素早い対応に見られます。

例えばCOVID-19のパンデミック下での「Rakuten Medical」を通じた遠隔医療サービスの拡充はこの「スピード」の実践例といえるでしょう。

「リーダーシップ」と「コミットメント」は、社内公用語の英語化というグローバル化への積極的な取り組みに表れています。

これは国際的な人材の採用と育成を促進し、グローバルな事業展開を加速させました。

「情熱」はこれらすべての取り組みを支える原動力となっており、従業員の高いモチベーションと顧客満足度の追求につながっています。

これらのバリューの実践により楽天は、eコマース・金融・通信など多角的に事業を展開し、「楽天エコシステム」と呼ばれる独自の事業モデルの構築に成功しました。

参照:企業理念|楽天グループ株式会社 (rakuten.co.jp)

メルカリ

フリマアプリなどのサービスを運営する会社「メルカリ」は、創業からわずか1年目という早い段階で下記のバリューを策定しました。

これらのバリューは会社の全ての意思決定の基準として機能しています。

- Go Bold(大胆にやろう)

- All for One(全ては成功のために)

- Be Professional(プロフェッショナルであれ)

これらのバリューは、メルカリが従業員わずか10人程度の小規模なスタートアップだった時期に生まれたものです。

この早期からのバリューの確立がメルカリの独自の企業文化の基盤となりました。

メルカリは、これらのバリューを単なる掲示物や理念にとどめず実際の企業活動に深く統合しています。

具体的には、人事評価システムや採用基準にバリューを直接リンクさせることで、メルカリの文化に適合して高いパフォーマンスを発揮できる人材の確保と育成につなげています。

特筆すべきは、メルカリがこれらのバリューを日常的に気軽に口にできる「言葉」として浸透させることにこだわっている点です。

バリューを堅苦しい規則ではなく組織全体で自然に育む「空気」のような存在にすることで、従業員がバリューを内在化し自然に実践できる環境を作り出しています。

共通のバリューに基づく強固な組織文化が形成され、ビジネスの急速な成長と成功を支える重要な要因となっています。

参照:Culture | 株式会社メルカリ - 採用情報 (mercari.com)

ソフトバンクグループ

携帯電話を中心とした電気通信事業者「ソフトバンク」グループのバリューは『努力って楽しい。』です。

このバリューは、困難な課題を乗り越える過程自体を楽しむという姿勢を重視しています。

ソフトバンクグループは、努力を苦しいものではなく楽しいものとしてとらえ、その過程で得られる達成感や顧客の笑顔を大切にするという価値観を示しています。

またバリューを5つの具体的な「行動指針」にも落とし込んでいます。

行動指針詳細「No.1」 - いちばんって、楽しい。圧倒的No.1を目指し、常に新しいチャレンジと成長の機会を追求します。「挑戦」 - 挑戦って、楽しい。失敗を恐れず、高い壁に挑み続けることで大きな成長を目指します。「逆算」 - 逆算って、楽しい。目標から逆算して行動計画を立て、今やるべきことを明確にします。「スピード」 - 大至急って、楽しい。迅速な行動と意思決定を重視し、早いPDCAサイクルで成果を生み出します。「執念」 - あきらめないって、楽しい。困難に直面しても諦めず、とことんやり抜く姿勢を大切にします。

これらのバリューと行動指針は、ソフトバンクグループが「世界の人々から最も必要とされる企業グループ」というビジョンを実現するための基本的な考え方と行動様式を示しています。

参照:理念・ビジョン・戦略 | 企業・IR | ソフトバンク (softbank.jp)

成功している企業のバリューの共通点とは?

楽天・ソフトバンク・メルカリのバリューには、チャレンジ精神・スピード重視・高い目標設定・チームワークとコミットメント・前向きな姿勢という重要な共通点があります。

これらは、急速に変化するグローバル市場で成功するために必要不可欠な価値観を反映しています。

チャレンジ精神は新しいアイデアの創出を促し、スピード重視の姿勢は市場変化への迅速な対応を可能にします。

高い目標設定は組織の成長を加速させ、チームワークとコミットメントは複雑な課題の解決を支えます。

前向きな姿勢は、困難を成長の機会として捉える文化を醸成します。

これらの企業は、日々の業務や意思決定プロセスにバリューを深く組み込むことで持続的なイノベーションと成長を実現しています。

MVVを策定する8つのステップ

ここでは、一般的なMVVの策定手順をご紹介します。

1. 準備段階

MVV策定の成功を左右する重要なステップです。

ここでは多様な視点を取り入れるため、経営陣だけでなく中間管理職や一般社員も含めた幅広いメンバーでチームを編成します。

部門や経験レベルの異なる従業員を参加させることで、組織の多様な側面を反映したMVVを作り上げられます。

次にSWOT分析などのフレームワークを実施し、組織の強み・弱み・機会・脅威を明確にします。

2. ミッションの策定

次は組織の存在理由を明確にするステップです。

ここでは組織が社会に対してどのような価値を提供するのか、なぜ存在するのかを深く掘り下げます。

社会における組織の役割を定義し、それをシンプルかつ力強い言葉で表現します。

重要なのは、短期的な利益や目標ではなく長期的に変わらない本質的な目的を示すことです。

例えば『顧客の生活を豊かにする』『技術革新を通じて社会に貢献する』といった表現が考えられます。

このミッションは後のビジョンやバリューの基盤となり、組織の全ての活動の指針となります。

3. ビジョンの策定

組織が目指す具体的な未来像を描きます。

通常3年から10年後の姿を想定し、明確で測定可能な目標を設定します。

例えば『5年以内に業界シェア1位を達成する』『10年以内に海外売上比率を50%に引き上げる』などです。

ただし数字だけでなく、従業員を鼓舞し情熱を喚起するような表現も重要になっています。

『世界中の人々の健康を支える企業になる』といった表現が好例です。

将来の市場環境の変化・技術革新・社会動向なども考慮し、柔軟性のあるビジョンを策定しましょう。

4. バリューの策定

組織の日々の行動や意思決定の基準となる価値観を定める重要なステップです。

通常3〜7個の核となる価値観を選定します。

例えば「誠実さ」「革新性」「チームワーク」「顧客第一主義」などが挙げられます。

これらの価値観は抽象的な概念にとどまらず、具体的な行動指針に落とし込むことが重要です。

『常に顧客の立場で考え、行動する』『失敗を恐れず新しいことに挑戦する』といった表現にすることで日々の業務に活かせます。

5. 整合性の確認

策定したMVVの一貫性と実現可能性を確認する重要な段階です。

まずミッション・ビジョン・バリューの間に矛盾がないか、互いに支え合う関係にあるかを確認します。

例えばミッションで「環境保護」を掲げながら、ビジョンで「石油採掘量の大幅増加」を目指すような矛盾がないかをチェックします。

次にこれらのMVVが現在の経営戦略と整合しているかを確認します。

もし大きな乖離がある場合は、MVVか経営戦略のどちらかを調整する必要があります。

この段階で徹底的に整合性を確認することで、後の実行段階での混乱を防ぎ、組織全体の方向性を一致させられます。

6. フィードバックの収集

MVVの質と受容性を高める重要なプロセスです。

ここでは、できるだけ多くの従業員から意見を募ります。

全社員を対象としたアンケート調査や部門ごとのワークショップなどを通じて幅広い視点を集めます。

また必要に応じて外部専門家の助言を得ることも有効です。

経営コンサルタントや業界の専門家からの客観的な意見は自社の盲点を発見するのに役立ちます。

収集した意見は、単に肯定的なものだけでなく批判的な意見も含めて慎重に分析します。

これらのフィードバックを通じ、より多くの人々が共感できるMVVへと洗練させていくのです。

7. 修正と確定の段階

収集したフィードバックを基に最終調整を行います。

寄せられた意見を精査し、MVVの文言や内容を微調整します。

ここではできるだけ多くの意見を反映させつつも、核となる理念はぶれないよう注意が必要です。

調整後のMVVは経営会議で議論され、最終的な承認を得ます。

この過程で経営陣全員がMVVの内容を深く理解し、コミットメントを形成することが重要です。

また必要に応じて法務チームによるチェックを行います。

8. 浸透計画の策定

苦労して作り上げたMVVを組織全体に根付かせるための重要なステップです。

まず、社内外への効果的な発表方法を決定します。

全社員集会での発表・部門ごとの説明会・社内報や動画の活用など様々な手法を組み合わせて使用します。

次に継続的な教育・啓発活動を計画します。

新入社員研修でのMVV教育・定期的なワークショップの開催・日々の業務でのMVV実践事例の共有などが考えられます。

さらに評価制度や報酬制度とMVVを連携させることも検討します。

例えば人事評価の項目にMVVの実践度を加えたり、MVVに沿った行動を表彰する制度を設けたりすることで従業員の意識を高められます。

MVVの策定は一回限りのイベントではなく、組織の成長と共に進化するプロセスです。

定期的な見直しと日々の実践を通じ、より強力で効果的なMVVへと磨き上げていくことが重要です。

MVV策定に役立つ7つのフレームワーク

MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の策定は組織の方向性を定める重要なプロセスです。

効果的なMVVを設定して実現するためには適切な経営環境分析が欠かせません。

通常、経営環境分析→MVV設定→戦略立案という流れで戦略策定が行われます。

ここでは、MVV策定に役立つ7つの代表的なフレームワークを紹介します。

1. 3C分析

3C分析は、顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの要素を総合的に分析するフレームワークです。

顧客分析では、ニーズや行動パターンへの理解を深めます。

競合分析では、他社の強みや戦略を把握します。

自社分析では、強み・弱み・核となる能力を明確にします。

3C分析を通じて得られた洞察をMVVに反映させることで、自社の強みと市場のニーズが重なり合う部分を見つけられ、より現実的で実行可能な戦略の基盤を作れます。

2. SWOT分析

SWOT分析は、組織の内部環境と外部環境を包括的に評価するための強力なツールです。

このフレームワークは以下の4つの要素で構成されています。

- 強み(Strengths):組織の内部的な長所や競争優位性

- 弱み(Weaknesses):組織の内部的な短所や改善が必要な領域

- 機会(Opportunities):外部環境における有利な状況や潜在的な成長分野

- 脅威(Threats):外部環境における不利な状況やリスク要因

この4つの要素を分析することにより、自社の改善点や伸ばすべきポイント、新規事業の可能性や将来的なリスクを予測できます。

SWOT分析を通じて組織は、自社の現状と市場環境を客観的に把握し、MVVの策定に活かせます。

- ミッション:強みを活かし、弱みを補完する方向性を示す

- ビジョン:機会を捉え、脅威を回避または克服する将来像を描く

- バリュー:強みを強化し、弱みを改善するための行動指針を定める

この分析により現実的なMVVの策定が可能となり、組織の持続的な成長と競争力強化につなげられるでしょう。

3. PEST分析

PEST分析は、自社を取り巻く環境を包括的に理解するためのフレームワークです。

以下の4つの要因を分析します。

PEST分析を通じて得られた洞察により、外部環境の変化に強い持続可能なMVVの策定が可能になります。

4. VRIO分析

VRIO分析は、組織の内部資源や能力を評価し、持続的な競争優位性を特定するためのフレームワークです。

以下の4つの要素を分析します。

要素詳細価値(Value)・その資源や能力が市場で価値を生み出しているか

・顧客ニーズを満たし、競争上の脅威を軽減しているか希少性(Rarity)・その資源や能力が競合他社に比べて希少であるか

・市場での差別化要因となっているか 模倣困難性(Imitability)・その資源や能力を競合他社が模倣することが困難であるか

・独自の歴史や複雑な社会的要因により保護されているか組織(Organization)・その資源や能力を効果的に活用する組織体制があるか

・経営プロセスや企業文化がその活用を支援しているか

VRIO分析の結果により、組織の本質的な強みに基づいた独自性の高いMVVの策定が可能になります。

5. 7Sフレームワーク

マッキンゼーの7Sフレームワークは、組織の効果的な運営と変革に必要な7つの要素を分析する有名な組織分析ツールの一つです。

これらの要素は互いに関連し合い、一つの変更が他の要素にも影響を与えています。

このフレームワークは、MVVが単なる理念ではなく組織の実態と深く結びついたものであることを確認する上で非常に有効です。

6. ゴールデンサークル

サイモン・シネックが提唱したゴールデンサークルは、組織の目的と行動を三層の円で表現するフレームワークです。

内側から外側に向かって「Why」「How」「What」の順に配置されており、この順にユーザーに想いを伝えることで共感を生み出せます。

このフレームワークはミッションの策定において特に強力なツールとなり、組織の本質的な目的を深く掘り下げられます。

顧客や従業員の共感を得やすい魅力的なMVVの策定に役立ちます。

7. ビジョン・フレームワーク(コリンズ&ポラス)

ジム・コリンズとジェリー・ポラスが提唱したこのフレームワークは、持続的に成功する「ビジョナリー・カンパニー」の特徴を分析し、効果的なビジョン策定の方法を示しています。

組織の核となる理念と大胆な長期目標を組み合わせることで、魅力的で実現可能なビジョンを策定できます。

これらのフレームワークを適切に組み合わせて使用することで、より効果的で実現可能性の高いMVVを策定できます。

ただし各フレームワークの特徴と限界を理解し、自社の状況に応じて柔軟に活用することが重要です。

MVVの策定がうまくいかない場合の要因は?

MVV活用の失敗事例はどのようなものがあるでしょうか。

以下に具体例を述べます。

1. 形式的な導入

ある中堅IT企業では、ホームページとオフィス内ポスターにMVVを掲載しましたが、それ以上の取り組みは行われませんでした。

結果として、従業員の多くがMVVの内容を正確に把握しておらず、日々の業務への反映も見られませんでした。

2. トップダウンの押し付け

大手製造業の事例では、経営陣が従業員の意見を聞くことなくMVVを策定し一方的に発表しました。

これにより従業員のMVVへの共感が得られず、組織の一体感が損なわれる結果となりました。

3. 現実とのギャップ

ある小売チェーンでは、「顧客第一主義」をバリューとして掲げながら、実際の店舗運営では利益優先の方針が取られていました。

この矛盾により、従業員のモラル低下と顧客サービスの質の低下が報告されています。

これらの事例から、MVVの形式的な導入・従業員の参加不足・実際の業務との乖離が、MVV活用の失敗につながる主な要因であることがわかります。

MVVは作って終わりではなく、その後の継続的な取り組みで社員に浸透させることが大切です。

MVVを浸透させる施策は?

MVVを組織全体に浸透させる主な施策として以下が挙げられます。

1. コミュニケーション戦略

社内報・SNS・ポスターなどを活用し、MVVを継続的に従業員の目に触れさせます。

経営陣による定期的なメッセージ発信も効果的です。

2. 教育・研修プログラム

新入社員研修・全社員対象のワークショップ・ケーススタディ研修・eラーニングなど、MVVの理解と実践方法を学ぶ機会を様々な形式で提供します。

3. 人事制度との連動

MVVを反映した評価制度や表彰制度の導入・採用プロセスでの適合性評価・キャリア開発計画の策定などを行います。

4. 日常業務への組み込み

会議でのMVV確認・意思決定プロセスでの整合性チェック・プロジェクト計画書へのMVVの記載などを実施します。

5. リーダーシップの実践

経営陣や中間管理職がMVVに基づく行動を率先して行います。

またMVVに基づく経営判断の事例を共有します。

6. 社内イベントの活用

MVVを中心とした全社集会・社内コンテスト・実践事例発表会・ボランティア活動などを企画・実施します。

これらの施策を組み合わせて継続的に実施することでMVVは組織文化として根付き、従業員の行動指針として機能するようになります。

MVVの浸透は一朝一夕には実現しませんが、粘り強く取り組むことで組織の一体感と方向性を強化し持続的な成長につながるのです。

MVVとパーパスの関係

「パーパス」は、ミッション・ビジョン・バリューを包含する上位概念として捉えられることがあります。

一方でパーパスとミッションは重複する部分が多く、明確な区別が難しい場合もあります。

最近のトレンドとして「パーパス」を中心に据えた経営(パーパス・ドリブン経営)が注目されています。

従来のMVVフレームワークに加え、パーパスを別途定義する企業が増加しており、より強力なメッセージとして活用する傾向が見られます。

MVVとパーパスは密接に関連しているため、両者を効果的に組み合わせることで組織の方向性をより明確に示し、従業員の動機づけや意思決定の指針として機能させられるでしょう。

MVVに関連する書籍

MVVに関する書籍を3つ紹介します。

①理念経営2.0 ── 会社の「理想と戦略」をつなぐ7つのステップ

佐宗 邦威 (著) ダイヤモンド社 2023年

シンシア スコット (著) 清水 計雄 (翻訳) 鹿島出版会 2012年

③THE HEART OF BUSINESS(ハート・オブ・ビジネス)――「人とパーパス」を本気で大切にする新時代のリーダーシップ

ユベール・ジョリー (著) キャロライン・ランバート (著) ビル・ジョージ (その他) 平井一夫 (その他) 矢野陽一朗 (解説) 樋口武志 (翻訳) 英治出版 2022年