認知的徒弟制、その理論的背景と内容、職場の人材育成に活用する方法

認知的徒弟制(にんちてきとていせい)とは?

認知的徒弟制(にんちてきとていせい・Cognitive apprenticeship)とは、初心者に対して仕事を教える方法論のひとつです。

ヨーロッパで行われてきた伝統的な徒弟制をモデルに、より複雑化・抽象化した現代の仕事を教える方法として体系化されています。

いつ誰が提唱したものか

認知的徒弟制は、アメリカの認知科学者であるアラン・コリンズ(Allan M. Collins)やジョン・シーリー・ブラウン(John Seely Brown)らが1980年代後半から提唱してきた理論です。

ノースウェスタン大学名誉教授のアラン・コリンズは、デジタル時代における公教育とテクノロジーの関係についての著作などでも知られています。

ジョン・シーリー・ブラウンは、ゼロックスのパロアルト研究所の所長や、デロイトの研究機関であるセンター・フォー・エッジの共同代表を務めていました。

またデジタル化の進んだ今日の社会やビジネスのあり方に関する著作などを数多く発表している論客です。

伝統的徒弟制との違い

中世ヨーロッパで始まったとされる伝統的な徒弟制においては、徒弟(見習い)は親方のもとに住み込み、家事などの雑用をこなしながら何年もかけて仕事を覚えていました。

そして多くの場合は、数年間の修行を経て手工業者として独立しました。

『背中から学ぶ』『技術を盗む』というように、親方が徒弟に懇切丁寧に教えるというよりは、自分が仕事をする姿を見せたり手伝わせたりする中で少しずつ時間をかけて技術を継承していくスタイルが一般的でした。

これに対し、徒弟が親方から学ぶプロセスを認知的な側面からモデル化し、現代の学校や職場で活用できる教育の形に落とし込んだのが認知的徒弟制です。

伝統的な徒弟制では、あくまで親方の仕事を遂行することが優先され、その中から徒弟が学んでいきます。しかし、認知的徒弟制では、初心者がより良く学べるよう、簡単なタスクから複雑なタスクへと、段階を少しずつ踏んで学びを深めていけるような順序が考慮されます。

つまり伝統的徒弟制よりも効率的に学べる方法なのです。

なおここでの『初心者』とは、必ずしも業界の未経験者や新入社員だけでなく、身につけてほしい仕事についての経験が少ない人を指します。

例えば『社内で中堅と見なされる人でも部長職に就くのは初めてなので、部長としてのマネジメント方法を教える必要がある』といったときにも認知的徒弟制の理論が適用できます。

認知的徒弟制の概念が生まれた背景

認知的徒弟制の概念が生まれた背景を、学校教育と社会構成主義の観点から紹介します。

伝統的な学校教育のあり方への批判と社会構成主義

認知的徒弟制による教育の特徴のひとつは、学校・研修所・会議室などでの座学ではなく、仕事の現場またはそれに近い場面で行われる点にあります。

学校教育に対しては、『学んだことが社会で役に立たない』などの批判がよく聞かれます。その理由のひとつは、実際に使う場面や文脈との関連が見えない状態で知識を学んでも、いざ必要になったときに使えないことが往往にしてあるからでしょう。

認知的徒弟制のベースには「社会構成主義」と呼ばれる思想があります。

これは、『客観的かつ絶対的な真理は存在せず、社会の中で行われるコミュニケーションが現実を“構成”していくのだ』という考え方です。

私たちが世の中をどう理解するか、何を常識として何を評価するかといったことは、社会の中でこれまで行われてきたコミュニケーションの積み重ねによって作られてきたもので、これからも変化しうるものでしょう。

そのような視点に立つと、知識や技能は社会の文脈から独立して存在するものではありません。

知識や技能を使う場面から切り離された状態で教師が説明しても、生徒は本当の意味で学べないでしょう。

学習すべき内容の複雑化・抽象化

社会構成主義的な考え方では、実際の現場あるいはそれに近い環境で生徒が自らやってみることで理解が促されるとされます。

生徒に向かって教師がただ説明するのではなく、実際に仕事をしたり問題を探求したりする姿を見せることで、単なる知識や技能だけでなく、それを用いるときの思考プロセスや姿勢も生徒は真に学べるのです。

これはある意味、伝統的な徒弟制の徒弟と親方との間で行われてきたことです。

それを発展させ、より教育的な効果にフォーカスして理論化したものが認知的徒弟制だといえるでしょう。

現代の仕事は特に、かつての徒弟制で伝承されてきた手工業の仕事に比べてより複雑化・抽象化しています。

例えば『普段はこの対応でOKだが、顧客が納得していないときはこうする』などを全てマニュアル化して覚えるのは困難です。

臨機応変な対応や高度な対応ができるようになるためには、状況を把握・分析・判断し、人とコミュニケーションをとったり、目的を果たすための行動をしたりといった“認知能力”を高める必要があります。

この考え方が、認知的徒弟制という言葉に込められているのです。

認知的徒弟制の6ステップ

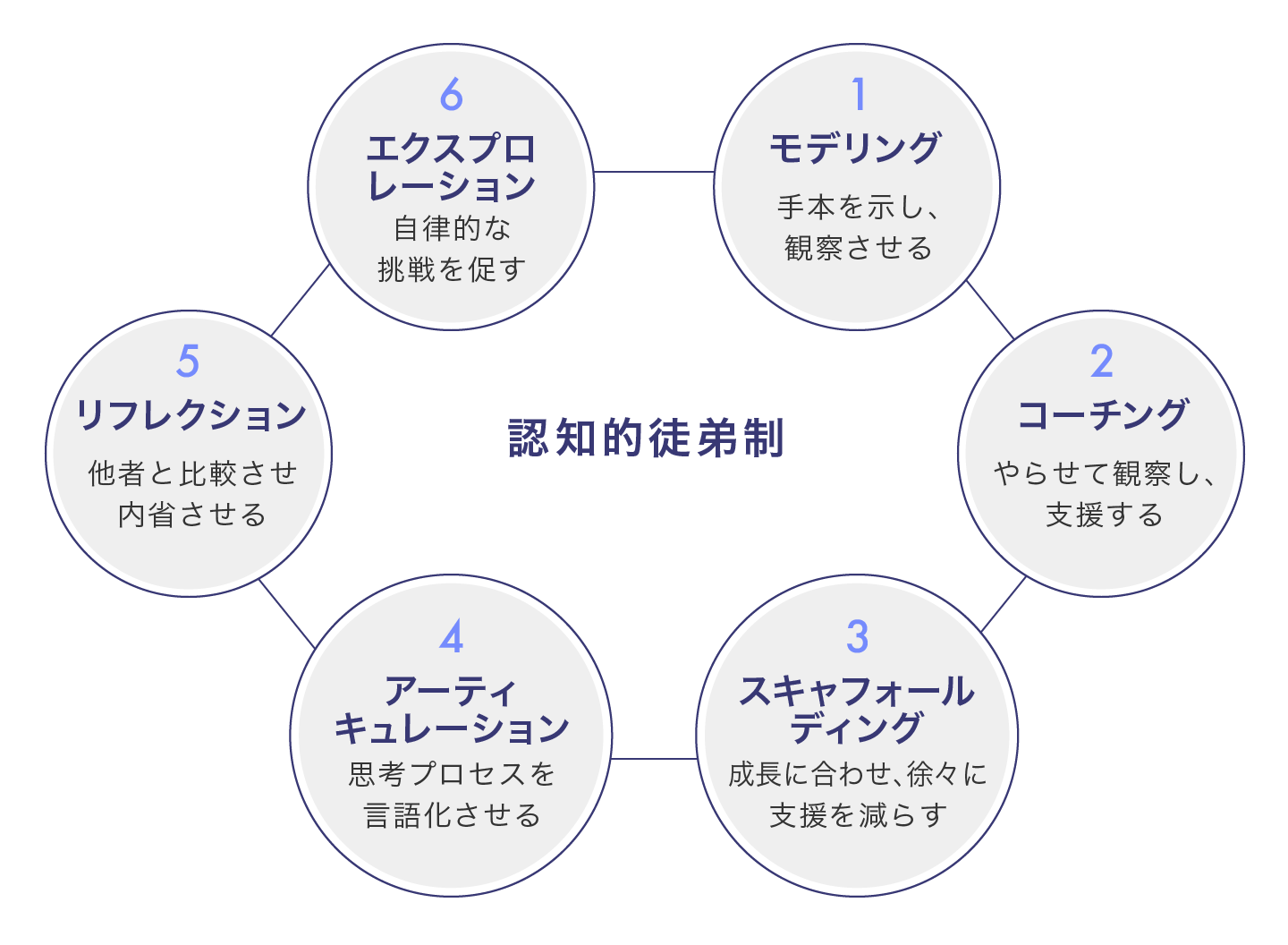

認知的徒弟制では、熟達者が初心者に教える方法を6つのステップで示しています。

最初の3つの「モデリング」「コーチング」「スキャフォールディング」は、伝統的徒弟制で行われてきたことをモデル化したものです。

次の「アーティキュレーション」「リフレクション」は、暗黙知の言語化や学習者自身の内省によって学習を深める段階です。

そして最後の「エクスプロレーション」により、学習者が自力でタスクを完遂できるように自律を促していきます。

1.モデリング(modeling)

まずは指導者がタスクをやってみせ、初心者がそれを観察することで、そのタスクを行うのに必要なプロセスをモデル化して把握できるようにします。

2.コーチング(coaching)

初心者にタスクをやらせて指導者がそれを観察し、必要なアドバイスをしたり手助けをしたりすることで初心者の能力向上を図ります。

3.スキャフォールディング(scaffolding)

初心者が一人でタスクができるようにサポートを徐々に減らしていきます。

スキャフォールディングとは、建築現場で使われる足場のことです。初心者の成長に応じて足場の数を調整し、最終的には足場がなくてもできる状態を目指すイメージです。

4.アーティキュレーション(articulation)

指導者が初心者に質問を投げかけることで、目に見えない思考プロセスを言語化する手助けをして初心者の理解を深めます。

5.リフレクション(reflection)

自身のタスクのでき具合と指導者や他人のそれとを初心者に比較させることで内省の手助けをします。

6.エクスプロレーション(exploration)

指導者は初心者に目標を示し、自力で達成することに挑戦させます。

現代の職場と認知的徒弟制

先に述べた通り、現代の仕事は複雑化・抽象化の度合いがより増しています。

伝統的徒弟制で行われてきた「モデリング」「コーチング」「スキャフォールディング」だけでは伝えきれない『ものの見方』『考え方』『応用力』などを身につける必要が高まっています。

書籍や研修などで学ぶ方法もあります。

しかし学ぶ内容が複雑で抽象的であるほど、座学ではイメージしづらい、学んだことを現場で発揮するのが難しいといった問題が起こります。

可能であれば、問題が実際に生じている現場で実践を通して学んだ方が効果的でしょう。

認知的徒弟制は、そのような学びの機会を意識的に作ろうとする考え方です。

職場における認知的徒弟制の具体例

新人営業マンの育成という観点から、職場での認知的徒弟制の具体例を紹介します。

新人営業マンの育成

例えば新入社員を法人営業の担当者として育成するときに、認知的徒弟制の理論はどのように活用できるでしょうか。

1.モデリング

まずは先輩や上司が顧客を訪問するのに同行させ、実際の営業活動の様子を観察してもらいます。

アポ取りや資料の準備など訪問前に行うこと、訪問後のフォローアップなども含めて一連の流れを見てもらうと良いでしょう。

新入社員は、観察を通して『営業の仕事はこういうもの』のような概念のモデルを作っていきます。

2.コーチング

次に、新入社員に実際に営業活動をやってもらいます。

この段階では、商品に関する勉強なども含めた準備、訪問の現場で新入社員が答えられない質問へのフォロー、帰社してからの振り返りなどを先輩や上司が手取り足取りして指導します。

3.スキャフォールディング

例えば最初は客先に送る前にチェックしていたメールを、CCで上司にも届いたときにチェックするようにしたり、客先への訪問を一人で行わせ、事後に状況を報告してもらったりといった形で少しずつ手を離していきます。

本人の様子を見ながら、手取り足取りして指導する範囲を少しずつ減らしていきます。

4.アーティキュレーション

仕事の最中や振り返りのミーティングなどで上司や先輩が適切な質問を投げかけ、考えていることを新入社員に言語化させます。

例えば顧客に渡す提案資料を新入社員が作成した際に、『どうしてこのような構成にしたのか?』『この図を入れたのはどのような目的からか?』といった質問をして説明させるなどです。

あるいは『顧客からこのような質問をされたのだがどのように答えれば良いか?』と聞かれたときに、『あなたはどのように回答するべきだと思う?』と問い返して考えさせる—。

このようなやり取りを通して、営業活動のそれぞれのタスクに含まれる意味を明確にしていきます。

5.リフレクション

受注数や金額などの営業活動の成果を先輩や同僚などの成果と比較させ、『なぜ差があるのか?』『どのようにしたら改善できるのか?』などを考えさせます。

また人のやり方を観察する機会をあらためて設け、自分のやり方と比較させるのも良いでしょう。

このようにして自分の仕事を振り返ることがさらなる気づきや成長のきっかけになります。

6.エクスプロレーション

営業活動に関する具体的な目標を本人に立てさせ、それを自力で達成するよう励まし、必要なときはアドバイスをします。

周囲の力を借りることも含め、問題を解決する方法に本人主体で気づけるようなアドバイスが望ましいでしょう。

「KPT」による振り返りでステップ4〜6を実践

なんらかの活動やプロジェクトを振り返り、改善につなげるためのフレームワークのひとつに「KPT(ケプト)」があります。

「KPT」はKeep・Problem・Tryの頭文字をつないだものです。

振り返りをする対象について「良かったので続けること(Keep)」「問題点(Problem)」「改善策(Try)」を挙げ、次のアクションを決めていきます。シンプルゆえに分かりやすいフレームワークです。

自分の仕事を言語化して振り返り、改善に向けて次の目標を決める部分は、認知的徒弟制の「アーティキュレーション」「リフレクション」「エクスプロレーション」のステップに似ています。

成果を数字で表しづらいような仕事は特に、『なんとなくうまくできた』や『できなかった』などで終わってしまうとプロセスの改善や強みの維持につながりません。

良かった点と悪かった点を具体的に言語化することが個人や組織の成長につながります。

そのような『言語化の有効性』を重視している点が認知的徒弟制とKPTの共通点だといえるでしょう。

認知的徒弟制を意識した1on1

上司と部下の間の1on1でも、認知的徒弟制の「アーティキュレーション」「リフレクション」「エクスプロレーション」を意識することで部下の成長につながる対話ができるでしょう。

部下の直近の仕事を振り返るときに、上司が質問をして部下の思考プロセスを言語化したり、上司や同僚の仕事と部下の仕事を比較したりしながら改善点などを考えさせ、次の目標を設定するのです。

このときに重要なのは、例え仕事がうまく進んでいなくても、上司の考える正解にたどり着いていなくても、責めることなく部下の話をフラットに聴くことです。

間違いを指摘する・仕事を評価するなどの態度では、本当に思っていることを部下はいえなくなり、その場をしのぐために取り繕うだけになるでしょう。

うまくできていないことや困っていることも話せるよう、心理的安全性ができるだけ高い場を作るよう心掛けましょう。

安心して話せる場があることで部下は率直に言語化をしようとし、自分の仕事を俯瞰して見たり、自分の強みや弱みにあらためて気づいたりし、より良い仕事をする方法を考えられるはずです。

また1on1での対話により、身についていない必要なスキルや経験不足の領域が判明することもあります。

それらについてのモデリングやコーチングをする機会を上司が作るなど、認知的徒弟制のステップで指導計画を立てると良いでしょう

関連キーワード

スキャフォールディング(足場かけ)

認知的徒弟制における教え方の重要な要素である「スキャフォールディング」は、アラン・コリンズやジョン・シーリー・ブラウンのオリジナルのアイデアではありません。

これは、1976年にアメリカの認知心理学者であるジェローム S. ブルーナーらが、幼児の発達に関する研究をもとに提唱した概念です。

ブルーナーと共同研究者は、3〜5歳の子どもたちが大人のチューターの手を借り、自分だけでは解決できない課題に取り組み、やがては1人でできるようになる過程を観察することでチューターの果たす役割を分析しました。

チューターは、課題に対して子どもの注意を引き付ける・複雑な手順を単純なものに分解する・課題を解くポイントを教える・手本を示すといったことを通じて、子どもが独力ではできないことをできるレベルに調整します。

このようにして、できないことをできるように補助をすることを「スキャフォールディング(足場かけ)」と名付けたのです。

ブルーナーは、子どもの発達における他者との関わりを非常に重視しています。

認知的徒弟制の実践においても、相手のレベルを見極めて適切な課題やアドバイスを与える指導者の力量が初心者の成長を左右することに注意が必要でしょう。

発達の最近接領域

「スキャフォールディング」を提唱したブルーナーが大きく影響を受けたのが、子どもの発達と教育の関わりについてロシアで研究した心理学者であるレフ・ヴィゴツキーです。

ヴィゴツキーは、子どもが一人で問題解決できるレベルと、自分より力のある仲間や大人のサポートを得ればできるレベルの間の領域を「発達の最近接領域」と名付けました。

その子の「発達の最近接領域」を把握し、少し背伸びをすればできる課題を提示してうまくサポートすることで成長が促されると主張したのです。

職場の新人に対しても、当人の発達の最近接領域はどこなのかを見極め、適切なタスクや目標を提示することが大変重要です。

また能力が向上すればサポートの手を引き、新たな発達の最近接領域を見出して次の課題を与えるような形で、相手の変化をよく見て持続的な成長を促す必要があります。

正統的周辺参加

「正統的周辺参加」は、認知的徒弟制のコンセプトをさらに発展させた理論です。

これは、教育理論家で実践家でもあるエティエンヌ・ウェンガーと文化人類学者のジーン・レイヴによる1991年の著書(邦訳は「状況に埋め込まれた学習 - 正統的周辺参加」<産業図書>)で提唱されました。

ウェンガーとレイヴは、まずは簡単な仕事を担う責任が軽い『周辺的』な位置に新入社員が身を置き、難しく責任ある『中心的』な仕事を徐々に担うようになっていくこと、その過程で周囲に認められるようになり、職場でのアイデンティティを形成していくことが『学習』の本質であると考えました。

そのようなプロセスなしには成し得ないという意味で、本のタイトル通り『学習は状況に埋め込まれている』のです。

また周辺から始めるのではあっても、正統なメンバーとして最初から迎え入れられ、その中で経験を積んで中心に徐々に近づけるという意味が「正統的周辺参加」に込められています。

これは、親方のもとに弟子入りした徒弟が最初は下っ端の仕事から始め、親方や周りのメンバーの仕事を見様見真似でやってみることで、重要な仕事に徐々に参加できるようになっていくのと似ています。

しかし伝統的徒弟制では親方が絶対に上位にいる存在である(徒弟が一人前のレベルにまで達したら徒弟ではなくなり、親方のもとを去って独立する)のに対し、「正統的周辺参加」では、周辺から中心へと参加の度合いを初心者が高めていった結果、指導者の位置にいつか取って代わる可能性もあります。

中心へと近づいていきながら仕事を身につけるだけでなく、共同体への影響力も高めていくことになるからです。

この点が、熟達者から初心者への教育のプロセスを理論化した「認知的徒弟制」との大きな違いです。

また「正統的周辺参加」は「認知的徒弟制」以上に社会構成主義的な考え方であるといえるでしょう。

認知的徒弟制(にんちてきとていせい)とは?

認知的徒弟制(にんちてきとていせい・Cognitive apprenticeship)とは、初心者に対して仕事を教える方法論のひとつです。

ヨーロッパで行われてきた伝統的な徒弟制をモデルに、より複雑化・抽象化した現代の仕事を教える方法として体系化されています。

いつ誰が提唱したものか

認知的徒弟制は、アメリカの認知科学者であるアラン・コリンズ(Allan M. Collins)やジョン・シーリー・ブラウン(John Seely Brown)らが1980年代後半から提唱してきた理論です。

ノースウェスタン大学名誉教授のアラン・コリンズは、デジタル時代における公教育とテクノロジーの関係についての著作などでも知られています。

ジョン・シーリー・ブラウンは、ゼロックスのパロアルト研究所の所長や、デロイトの研究機関であるセンター・フォー・エッジの共同代表を務めていました。

またデジタル化の進んだ今日の社会やビジネスのあり方に関する著作などを数多く発表している論客です。

伝統的徒弟制との違い

中世ヨーロッパで始まったとされる伝統的な徒弟制においては、徒弟(見習い)は親方のもとに住み込み、家事などの雑用をこなしながら何年もかけて仕事を覚えていました。

そして多くの場合は、数年間の修行を経て手工業者として独立しました。

『背中から学ぶ』『技術を盗む』というように、親方が徒弟に懇切丁寧に教えるというよりは、自分が仕事をする姿を見せたり手伝わせたりする中で少しずつ時間をかけて技術を継承していくスタイルが一般的でした。

これに対し、徒弟が親方から学ぶプロセスを認知的な側面からモデル化し、現代の学校や職場で活用できる教育の形に落とし込んだのが認知的徒弟制です。

伝統的な徒弟制では、あくまで親方の仕事を遂行することが優先され、その中から徒弟が学んでいきます。しかし、認知的徒弟制では、初心者がより良く学べるよう、簡単なタスクから複雑なタスクへと、段階を少しずつ踏んで学びを深めていけるような順序が考慮されます。

つまり伝統的徒弟制よりも効率的に学べる方法なのです。

なおここでの『初心者』とは、必ずしも業界の未経験者や新入社員だけでなく、身につけてほしい仕事についての経験が少ない人を指します。

例えば『社内で中堅と見なされる人でも部長職に就くのは初めてなので、部長としてのマネジメント方法を教える必要がある』といったときにも認知的徒弟制の理論が適用できます。

認知的徒弟制の概念が生まれた背景

認知的徒弟制の概念が生まれた背景を、学校教育と社会構成主義の観点から紹介します。

伝統的な学校教育のあり方への批判と社会構成主義

認知的徒弟制による教育の特徴のひとつは、学校・研修所・会議室などでの座学ではなく、仕事の現場またはそれに近い場面で行われる点にあります。

学校教育に対しては、『学んだことが社会で役に立たない』などの批判がよく聞かれます。その理由のひとつは、実際に使う場面や文脈との関連が見えない状態で知識を学んでも、いざ必要になったときに使えないことが往往にしてあるからでしょう。

認知的徒弟制のベースには「社会構成主義」と呼ばれる思想があります。

これは、『客観的かつ絶対的な真理は存在せず、社会の中で行われるコミュニケーションが現実を“構成”していくのだ』という考え方です。

私たちが世の中をどう理解するか、何を常識として何を評価するかといったことは、社会の中でこれまで行われてきたコミュニケーションの積み重ねによって作られてきたもので、これからも変化しうるものでしょう。

そのような視点に立つと、知識や技能は社会の文脈から独立して存在するものではありません。

知識や技能を使う場面から切り離された状態で教師が説明しても、生徒は本当の意味で学べないでしょう。

学習すべき内容の複雑化・抽象化

社会構成主義的な考え方では、実際の現場あるいはそれに近い環境で生徒が自らやってみることで理解が促されるとされます。

生徒に向かって教師がただ説明するのではなく、実際に仕事をしたり問題を探求したりする姿を見せることで、単なる知識や技能だけでなく、それを用いるときの思考プロセスや姿勢も生徒は真に学べるのです。

これはある意味、伝統的な徒弟制の徒弟と親方との間で行われてきたことです。

それを発展させ、より教育的な効果にフォーカスして理論化したものが認知的徒弟制だといえるでしょう。

現代の仕事は特に、かつての徒弟制で伝承されてきた手工業の仕事に比べてより複雑化・抽象化しています。

例えば『普段はこの対応でOKだが、顧客が納得していないときはこうする』などを全てマニュアル化して覚えるのは困難です。

臨機応変な対応や高度な対応ができるようになるためには、状況を把握・分析・判断し、人とコミュニケーションをとったり、目的を果たすための行動をしたりといった“認知能力”を高める必要があります。

この考え方が、認知的徒弟制という言葉に込められているのです。

認知的徒弟制の6ステップ

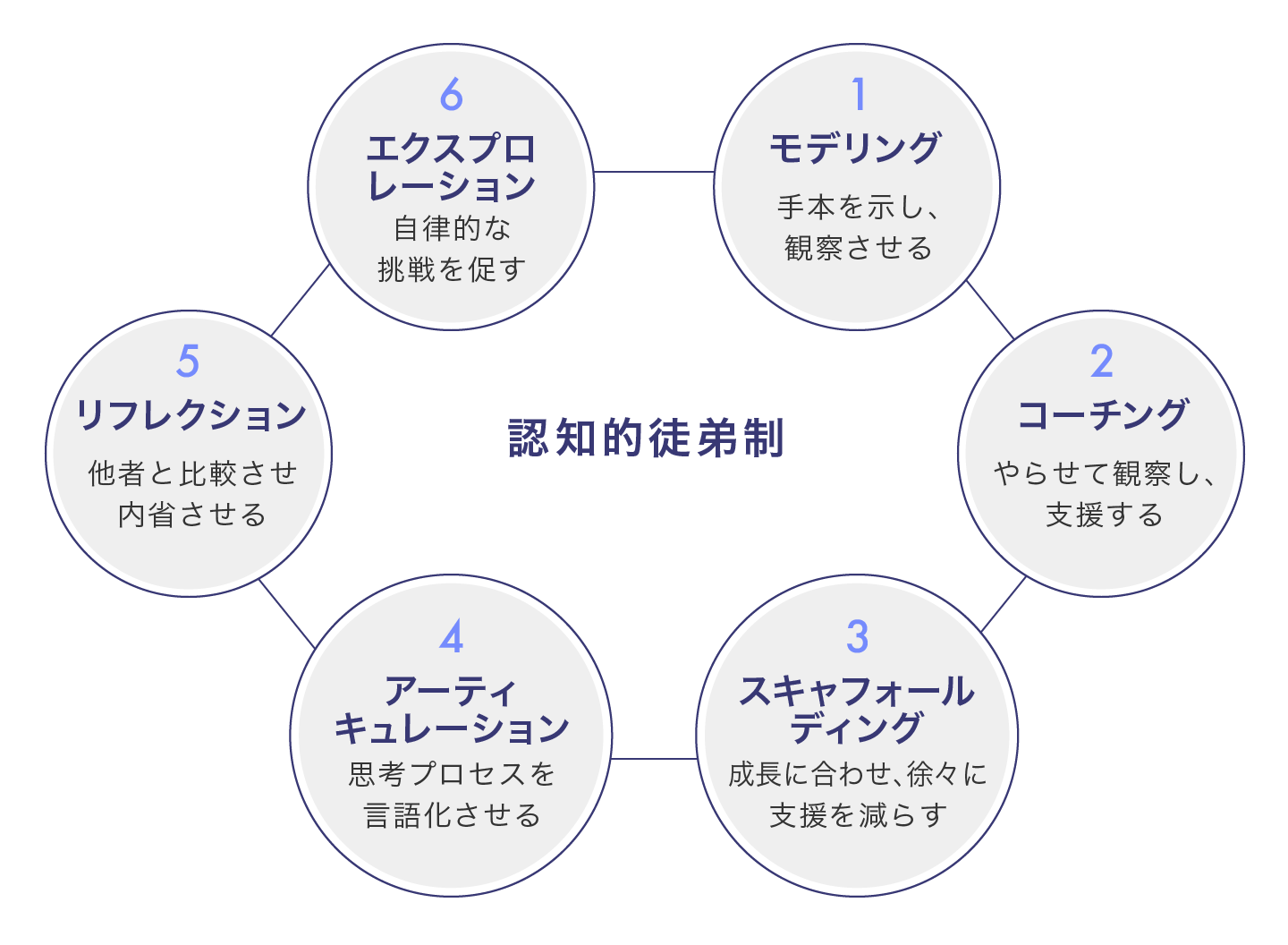

認知的徒弟制では、熟達者が初心者に教える方法を6つのステップで示しています。

最初の3つの「モデリング」「コーチング」「スキャフォールディング」は、伝統的徒弟制で行われてきたことをモデル化したものです。

次の「アーティキュレーション」「リフレクション」は、暗黙知の言語化や学習者自身の内省によって学習を深める段階です。

そして最後の「エクスプロレーション」により、学習者が自力でタスクを完遂できるように自律を促していきます。

1.モデリング(modeling)

まずは指導者がタスクをやってみせ、初心者がそれを観察することで、そのタスクを行うのに必要なプロセスをモデル化して把握できるようにします。

2.コーチング(coaching)

初心者にタスクをやらせて指導者がそれを観察し、必要なアドバイスをしたり手助けをしたりすることで初心者の能力向上を図ります。

3.スキャフォールディング(scaffolding)

初心者が一人でタスクができるようにサポートを徐々に減らしていきます。

スキャフォールディングとは、建築現場で使われる足場のことです。初心者の成長に応じて足場の数を調整し、最終的には足場がなくてもできる状態を目指すイメージです。

4.アーティキュレーション(articulation)

指導者が初心者に質問を投げかけることで、目に見えない思考プロセスを言語化する手助けをして初心者の理解を深めます。

5.リフレクション(reflection)

自身のタスクのでき具合と指導者や他人のそれとを初心者に比較させることで内省の手助けをします。

6.エクスプロレーション(exploration)

指導者は初心者に目標を示し、自力で達成することに挑戦させます。

現代の職場と認知的徒弟制

先に述べた通り、現代の仕事は複雑化・抽象化の度合いがより増しています。

伝統的徒弟制で行われてきた「モデリング」「コーチング」「スキャフォールディング」だけでは伝えきれない『ものの見方』『考え方』『応用力』などを身につける必要が高まっています。

書籍や研修などで学ぶ方法もあります。

しかし学ぶ内容が複雑で抽象的であるほど、座学ではイメージしづらい、学んだことを現場で発揮するのが難しいといった問題が起こります。

可能であれば、問題が実際に生じている現場で実践を通して学んだ方が効果的でしょう。

認知的徒弟制は、そのような学びの機会を意識的に作ろうとする考え方です。

職場における認知的徒弟制の具体例

新人営業マンの育成という観点から、職場での認知的徒弟制の具体例を紹介します。

新人営業マンの育成

例えば新入社員を法人営業の担当者として育成するときに、認知的徒弟制の理論はどのように活用できるでしょうか。

1.モデリング

まずは先輩や上司が顧客を訪問するのに同行させ、実際の営業活動の様子を観察してもらいます。

アポ取りや資料の準備など訪問前に行うこと、訪問後のフォローアップなども含めて一連の流れを見てもらうと良いでしょう。

新入社員は、観察を通して『営業の仕事はこういうもの』のような概念のモデルを作っていきます。

2.コーチング

次に、新入社員に実際に営業活動をやってもらいます。

この段階では、商品に関する勉強なども含めた準備、訪問の現場で新入社員が答えられない質問へのフォロー、帰社してからの振り返りなどを先輩や上司が手取り足取りして指導します。

3.スキャフォールディング

例えば最初は客先に送る前にチェックしていたメールを、CCで上司にも届いたときにチェックするようにしたり、客先への訪問を一人で行わせ、事後に状況を報告してもらったりといった形で少しずつ手を離していきます。

本人の様子を見ながら、手取り足取りして指導する範囲を少しずつ減らしていきます。

4.アーティキュレーション

仕事の最中や振り返りのミーティングなどで上司や先輩が適切な質問を投げかけ、考えていることを新入社員に言語化させます。

例えば顧客に渡す提案資料を新入社員が作成した際に、『どうしてこのような構成にしたのか?』『この図を入れたのはどのような目的からか?』といった質問をして説明させるなどです。

あるいは『顧客からこのような質問をされたのだがどのように答えれば良いか?』と聞かれたときに、『あなたはどのように回答するべきだと思う?』と問い返して考えさせる—。

このようなやり取りを通して、営業活動のそれぞれのタスクに含まれる意味を明確にしていきます。

5.リフレクション

受注数や金額などの営業活動の成果を先輩や同僚などの成果と比較させ、『なぜ差があるのか?』『どのようにしたら改善できるのか?』などを考えさせます。

また人のやり方を観察する機会をあらためて設け、自分のやり方と比較させるのも良いでしょう。

このようにして自分の仕事を振り返ることがさらなる気づきや成長のきっかけになります。

6.エクスプロレーション

営業活動に関する具体的な目標を本人に立てさせ、それを自力で達成するよう励まし、必要なときはアドバイスをします。

周囲の力を借りることも含め、問題を解決する方法に本人主体で気づけるようなアドバイスが望ましいでしょう。

「KPT」による振り返りでステップ4〜6を実践

なんらかの活動やプロジェクトを振り返り、改善につなげるためのフレームワークのひとつに「KPT(ケプト)」があります。

「KPT」はKeep・Problem・Tryの頭文字をつないだものです。

振り返りをする対象について「良かったので続けること(Keep)」「問題点(Problem)」「改善策(Try)」を挙げ、次のアクションを決めていきます。シンプルゆえに分かりやすいフレームワークです。

自分の仕事を言語化して振り返り、改善に向けて次の目標を決める部分は、認知的徒弟制の「アーティキュレーション」「リフレクション」「エクスプロレーション」のステップに似ています。

成果を数字で表しづらいような仕事は特に、『なんとなくうまくできた』や『できなかった』などで終わってしまうとプロセスの改善や強みの維持につながりません。

良かった点と悪かった点を具体的に言語化することが個人や組織の成長につながります。

そのような『言語化の有効性』を重視している点が認知的徒弟制とKPTの共通点だといえるでしょう。

認知的徒弟制を意識した1on1

上司と部下の間の1on1でも、認知的徒弟制の「アーティキュレーション」「リフレクション」「エクスプロレーション」を意識することで部下の成長につながる対話ができるでしょう。

部下の直近の仕事を振り返るときに、上司が質問をして部下の思考プロセスを言語化したり、上司や同僚の仕事と部下の仕事を比較したりしながら改善点などを考えさせ、次の目標を設定するのです。

このときに重要なのは、例え仕事がうまく進んでいなくても、上司の考える正解にたどり着いていなくても、責めることなく部下の話をフラットに聴くことです。

間違いを指摘する・仕事を評価するなどの態度では、本当に思っていることを部下はいえなくなり、その場をしのぐために取り繕うだけになるでしょう。

うまくできていないことや困っていることも話せるよう、心理的安全性ができるだけ高い場を作るよう心掛けましょう。

安心して話せる場があることで部下は率直に言語化をしようとし、自分の仕事を俯瞰して見たり、自分の強みや弱みにあらためて気づいたりし、より良い仕事をする方法を考えられるはずです。

また1on1での対話により、身についていない必要なスキルや経験不足の領域が判明することもあります。

それらについてのモデリングやコーチングをする機会を上司が作るなど、認知的徒弟制のステップで指導計画を立てると良いでしょう

関連キーワード

スキャフォールディング(足場かけ)

認知的徒弟制における教え方の重要な要素である「スキャフォールディング」は、アラン・コリンズやジョン・シーリー・ブラウンのオリジナルのアイデアではありません。

これは、1976年にアメリカの認知心理学者であるジェローム S. ブルーナーらが、幼児の発達に関する研究をもとに提唱した概念です。

ブルーナーと共同研究者は、3〜5歳の子どもたちが大人のチューターの手を借り、自分だけでは解決できない課題に取り組み、やがては1人でできるようになる過程を観察することでチューターの果たす役割を分析しました。

チューターは、課題に対して子どもの注意を引き付ける・複雑な手順を単純なものに分解する・課題を解くポイントを教える・手本を示すといったことを通じて、子どもが独力ではできないことをできるレベルに調整します。

このようにして、できないことをできるように補助をすることを「スキャフォールディング(足場かけ)」と名付けたのです。

ブルーナーは、子どもの発達における他者との関わりを非常に重視しています。

認知的徒弟制の実践においても、相手のレベルを見極めて適切な課題やアドバイスを与える指導者の力量が初心者の成長を左右することに注意が必要でしょう。

発達の最近接領域

「スキャフォールディング」を提唱したブルーナーが大きく影響を受けたのが、子どもの発達と教育の関わりについてロシアで研究した心理学者であるレフ・ヴィゴツキーです。

ヴィゴツキーは、子どもが一人で問題解決できるレベルと、自分より力のある仲間や大人のサポートを得ればできるレベルの間の領域を「発達の最近接領域」と名付けました。

その子の「発達の最近接領域」を把握し、少し背伸びをすればできる課題を提示してうまくサポートすることで成長が促されると主張したのです。

職場の新人に対しても、当人の発達の最近接領域はどこなのかを見極め、適切なタスクや目標を提示することが大変重要です。

また能力が向上すればサポートの手を引き、新たな発達の最近接領域を見出して次の課題を与えるような形で、相手の変化をよく見て持続的な成長を促す必要があります。

正統的周辺参加

「正統的周辺参加」は、認知的徒弟制のコンセプトをさらに発展させた理論です。

これは、教育理論家で実践家でもあるエティエンヌ・ウェンガーと文化人類学者のジーン・レイヴによる1991年の著書(邦訳は「状況に埋め込まれた学習 - 正統的周辺参加」<産業図書>)で提唱されました。

ウェンガーとレイヴは、まずは簡単な仕事を担う責任が軽い『周辺的』な位置に新入社員が身を置き、難しく責任ある『中心的』な仕事を徐々に担うようになっていくこと、その過程で周囲に認められるようになり、職場でのアイデンティティを形成していくことが『学習』の本質であると考えました。

そのようなプロセスなしには成し得ないという意味で、本のタイトル通り『学習は状況に埋め込まれている』のです。

また周辺から始めるのではあっても、正統なメンバーとして最初から迎え入れられ、その中で経験を積んで中心に徐々に近づけるという意味が「正統的周辺参加」に込められています。

これは、親方のもとに弟子入りした徒弟が最初は下っ端の仕事から始め、親方や周りのメンバーの仕事を見様見真似でやってみることで、重要な仕事に徐々に参加できるようになっていくのと似ています。

しかし伝統的徒弟制では親方が絶対に上位にいる存在である(徒弟が一人前のレベルにまで達したら徒弟ではなくなり、親方のもとを去って独立する)のに対し、「正統的周辺参加」では、周辺から中心へと参加の度合いを初心者が高めていった結果、指導者の位置にいつか取って代わる可能性もあります。

中心へと近づいていきながら仕事を身につけるだけでなく、共同体への影響力も高めていくことになるからです。

この点が、熟達者から初心者への教育のプロセスを理論化した「認知的徒弟制」との大きな違いです。

また「正統的周辺参加」は「認知的徒弟制」以上に社会構成主義的な考え方であるといえるでしょう。

.webp)