1on1

【キャリア自律を促す1on1メソッド】“自分の道を選ぶ力”を育む対話とは

キャリア自律とは、自らの価値観や志向性をもとに、キャリアを選択し行動できる状態を指します。言い換えれば、「与えられた役割にただ従う」のではなく、「自分がどうありたいか」を起点に、主体的に未来を選び取っていく力を得ることとも言えます。

不確実性の高い時代において、職業人生が“会社任せ”では立ち行かなくなりつつある今、個人がキャリアに対して自律的な視点を持つことは、組織にとっても大きな価値となります。人材が“自走する”状態は、マネジメントの効率化にもつながり、組織の活力にもなります。

とはいえ、キャリアの方向性を考えることは、一人では難しいものです。これまでの経験をどう意味づけるか、今の仕事がどんな意味を持つのか、将来にどんな可能性があるのか──。こうした問いに向き合うには支援が必要ですが、一方的な研修や情報提供では、本人の内にある答えを引き出すのは難しいでしょう。

そこで有効なのが、1on1という対話の場です。1on1では、マネジャーの問いかけによって、本人が過去の経験を振り返り、現在の状況を整理し、未来への道筋を見出していく。マネジャーはこの「内省と問い」のプロセスを通じて、本人の気づきや選択を支援することができます。言葉にすることで「なんとなく思っていたこと」が整理され、行動の一歩が明確になります。

キャリア自律を促す1on1とは、「指導の場」でも「答え合わせの場」でもなく、自分の人生をどう歩みたいかを、安心して言葉にできる場です。その場の力を活かすことで、個人と組織の関係性もより成熟したものへと変わっていくはずです。

どうすれば相手から信頼されていると思えるのか? 職場の人間関係の新常識

「部下が何を考えているかわからない」「上司が自分を認めてくれない」——職場における信頼関係の構築は、多くの企業が抱える課題だ。

パーソル総合研究所と九州大学が304名の管理職とその部下1,848名を調査したところ、職場の半数以上で信頼関係に問題があることが判明した。しかし同時に、信頼関係を改善するための具体的な道筋も見えてきた。

本調査に基づき、本記事では以下の三つを解説する。

① 「相手から信頼されている」と実感する条件

② 1on1が信頼関係に与える意外な影響

③ 部下を信頼できる上司とできない上司の決定的な違い

課長の時間を取り戻せ。1on1が変えるマネジメント構造

人材の流動化、リモートワーク、複雑化する組織構造。こうした変化の中で、管理職──特に課長層が担う負荷は、かつてないほどに増加しています。

「部下に目を配りたいが、手が回らない」

「育成より、進捗確認と火消しで精一杯」

「指示は出しているのに、部下が自律的に動かない」

このような悩みは、決してマネジメントスキルが不足しているわけではなく、そうならざるを得ない構造になっているというのが実態のようです。

こうした負荷を真に軽減するには、スキルや制度以前に、マネジメント構造そのものを見直す必要があります。

そして、その構造改革の第一歩が「1on1の再定義」にあると考えられます。

【結局】本当に1on1はエンゲージメントと離職に効くのか

1on1を導入する狙いの多くは、「離職率低下」と「エンゲージメント向上」です。

しかし、「どのようにして」離職率の低下とエンゲージメント向上をもたらすかは明確ではありません。別の要因が絡み、間接的にこれらの改善に効いているかもしれません。そこで、株式会社KAKEAI(カケアイ)が、1on1とこれら2項目への相関性や影響度合いを調査しました。

そこで分かったことは、間接的に離職率低下に効いている可能性があること。加えて、エンゲージメントを多面的に捉えることが1on1を有意義にし、離職防止にも資する可能性があることです。

ところが、今やエンゲージメントというと「スコアが高いほど望ましい」のように十把一絡げにされがち。そうではなく、エンゲージメントには複数の項目があります。そして、今一度「エンゲージメントとは何か」を振り返ることが離職防止や組織活性化に有意義であることは間違いありません。

今回、こうした点を踏まえて掘り下げていきます。

<調査概要>

2024年12月4~9日の期間に、インターネット調査で20~60代の会社員(回収サンプル数1153、本調査での利用サンプル数500)を対象に実施。

デキる上司は、感情を聴き、言葉を待ち、問いで背中を押す──。150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術

「この人になら、メンバーやチームを任せられる」。そう思える“デキる上司”に共通する特徴とは何でしょうか。

部下の活躍や成長を、安心して任せられる上司。そんな存在に求められているのは、圧倒的な指導力や経験ではなく、日々の対話の中で発揮される、一見すると気づきづらい技術です。

今、1on1は多くの企業で制度化され、導入が進んでいます。背景にあるのは、従業員の自律や上司と部下の関係性の質が、組織の成果に直結する時代になったこと。変化が激しく、答えが一つではない時代においては、指示命令ではなく「問いかけ」「寄り添い」「支援する力」が求められているのです。

私たちKakeaiが150万回以上の1on1データを通じて見出したのは、そうした時代において信頼される上司が実践している、「感情の受け止め」「言語化の支援」「成果と成長の橋渡し」という三つの対話の技術です。

単に話すのではなく、“どう向き合い、どう聴き、どう残すか”。これらを意識した対話が、部下からの厚い信頼を生み、行動へと駆り立てる原動力となるのです。

【ランキング】実践で判明、1on1の本当の成果と課題

近年、伝統的な日本企業にも浸透してきた1on1ミーティング。1on1という対話は、簡単なようで難しいことの典型。ネット上でも1on1に苦労する情報があふれています。

幸い、1on1の入門をはじめ、傾聴を解説する書籍や記事は増えてきています。しかしながら、入門の次のステップとなると、まだ解説やヒントとなる情報は不足しています。

そこで今回紹介するのは、月1回以上1on1を実施している人々を対象とした1on1の調査結果(回答者300人)から、1on1の質向上のヒントを探っていくというものです。

今回明らかになった興味深い点は、コミュニケーション力など対話スキルに加えて、1on1を「マネジメント」する力が重要なこと。具体的には、メンバーごとに個別に対話し、一人ひとりの実態や状況を把握する能力や仕組み作りをする力が求められているのです。

記事の後半では、こうした課題解消のヒントも紹介します。

パワポよりも1on1と自己開示、カインズ、ブレインパッドに学ぶ組織変革

「考え方や方向性は正しい。しかし、思うように実行が進まない」......企業活動において、こうした歯がゆい経験をするケースは少なくありません。

その最たる例が、組織改革でしょう。

どんなに立派な改革案を掲げていても、内部抵抗に遭う、それも表面上従うふりして内面では反発している「面従腹背」によって、のれんに腕押しのように改革が遅々として進まないということはよく聞く話です。

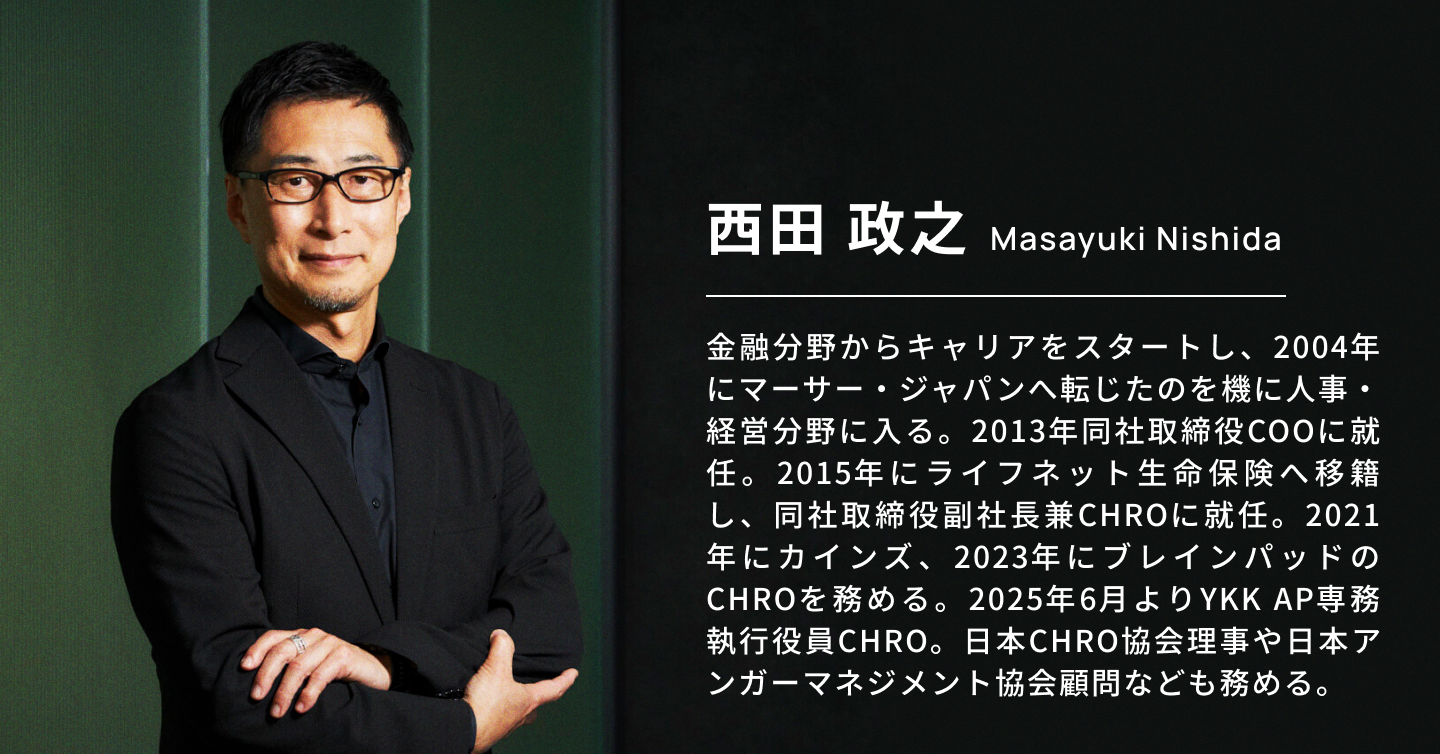

今回、組織変革の要諦について、ライフネット生命保険、カインズ、ブレインパッドなどの数々の企業でCHRO(最高人事責任者)として組織変革を担ってきた西田政之さんにインタビュー。西田さんは2025年6月11日付でYKK APの専務執行役員兼CHROに就任予定です。

西田さんが組織変革で最初にやることは、1on1を含めた「対話」と「自己開示」。「会社経営においては、『人』という論理や合理性だけではとらえきれない存在が中核にあることを忘れてはならない」という持論がその根底にあるとのことです。

人的資本経営という錦の御旗の下、エンゲージメントの数値向上、ジョブ型などの制度改革も大事だが、まずは「人の心」に焦点を当てる。そんな「組織変革請負人」西田さんの哲学を紐解きます。

1on1が組織を変える。エンゲージメント向上の成功事例

急速に変化するビジネス環境において、企業が競争力を維持するには、社員一人ひとりの主体的な行動と自律的な成長を促す組織づくりが不可欠です。その実現に欠かせないのが、社員と組織の心理的なつながり、すなわち「エンゲージメント」です。

しかし、制度や仕組み(ハード施策)を整備するだけでは、社員の納得や自発的な行動にはつながりません。組織文化やコミュニケーション(ソフト施策)を促進しても声がけに終わってしまうことも多いです。

そこで注目されているのが「1on1」です。上司と部下が定期的に対話を重ね、制度や方針の意図を丁寧に伝え、信頼関係を築く場としての1on1は、エンゲージメントを高める実践的な手段です。

本記事では、1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」の事例をもとに、エンゲージメント向上に効果的な1on1の設計・運用・定着方法を解説します。