人間の考えや志向は実に多様です。その環境を好む人もいれば嫌う人も現れます。

かつて日本企業では、多くの人が望まぬ長時間労働を強いられ、心身の不調をきたす人もいました。「働きすぎ」問題は、「ブラック企業」という言葉として悪評がSNSを通じて広まったこと、また政府による本格的な介入も奏功し、ある程度の解消に向かいました。

しかしながら、今度は別の問題に直面しました。

逆に仕事が楽過ぎてやりがいを感じられない、または望むような成長ができないと思う人が出てきます。そうした人は、強制的に楽な仕事しかさせない環境を問題視し、表面的にはホワイトながらもやりがいや成長機会に乏しい会社を、いつからか「ゆるブラック」企業と認定するようになりました。

ゆるブラックな環境は、やる気のある若手が流出する要因にもなっています。

過酷な労働環境はご法度、されど仕事が緩いのもダメ……一体どうすればいいのでしょうか。そこで2回にわたって、データ分析も踏まえながら、以下の三つの問いに迫ります。

📌「働きやすさ」と「働きがい」をもたらす要因

📌「働きやすさ」および「働きがい」と、企業業績との関係性

📌人生100年時代における「働きやすさ」と「働きがい」の両立

初回となる今回は、働きやすさの改善の裏で急速に失われた働きがいについて驚愕のデータを交えて深掘りします。

目次

働きがい、失われた10年

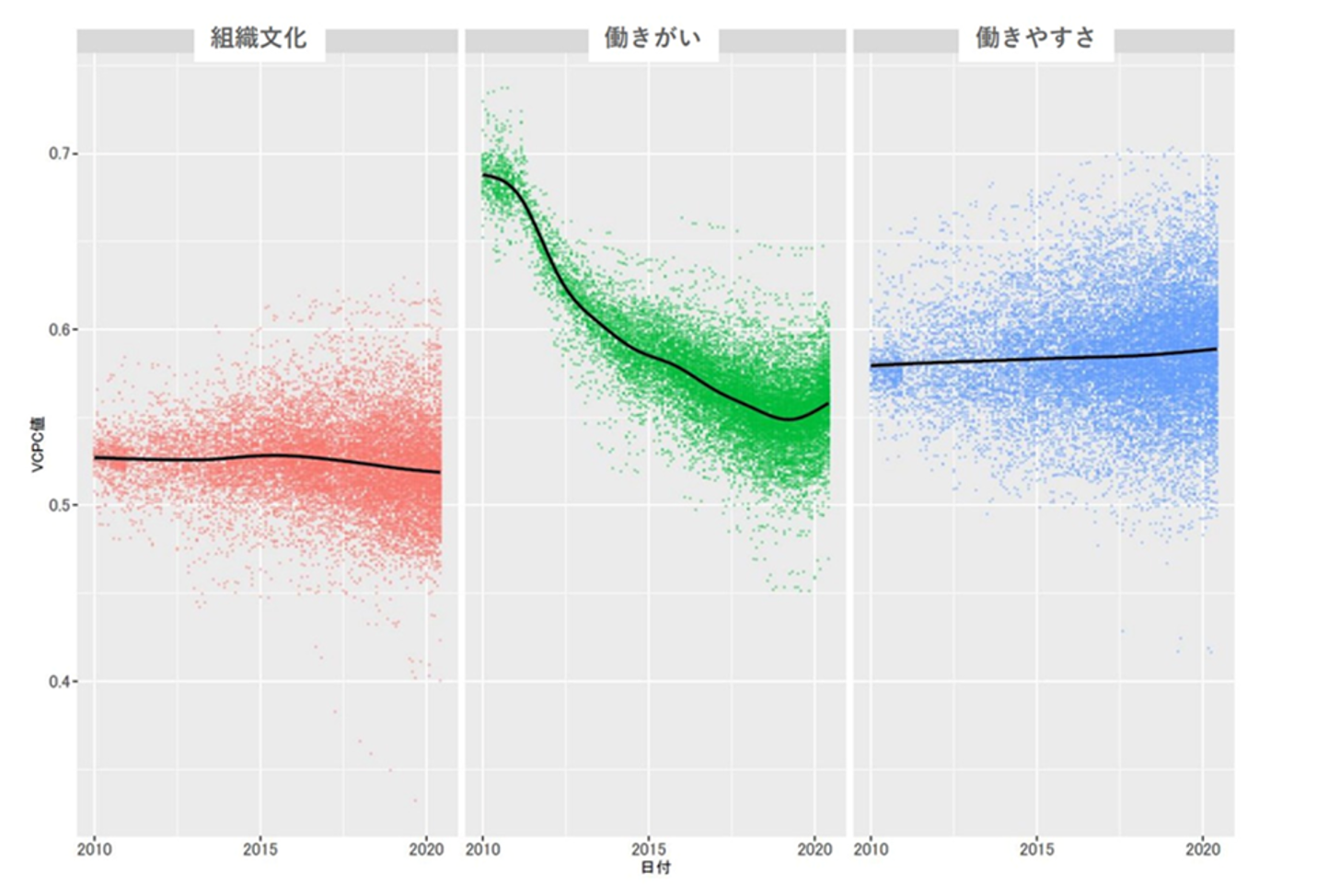

今回紹介するのが、金融系調査会社クレジット・プライシング・コーポレーションの西家宏典チーフ・コンサルタントを中心にして取りまとめた研究成果です。

研究では、社員口コミサイトであるオープンワークのビッグデータを活用し、

📌「女性の働きやすさ」、「ワーク・ライフ・バランス」への書き込みから「 働きやすさ」を

📌「働きがい・成長」という項目への書き込みから「 働きがい」を

📌「組織体制・企業文化」などへの書き込みから「 組織文化」を

数値化しました。

こうして明らかになったことは、以下の図の通りです。

右から「 ①働きやすさ」、「② 働きがい」、「③組織文化」の推移となります。

残業時間削減や、有給休暇取得率の向上などの働き方改革が進んだ過去10年、「①働きやすさ」は緩やかに上昇傾向にあります。

その一方で、「② 働きがい」は2020年以降は持ち直しつつあるものの、2010年代を通じてスコアが大きく下がっています。「③組織文化」も2010年代後半にやや低下傾向にあります。

働きがいの低下については、働きやすくなったことの代償と考えるのは早計。他にも様々な背景が考えられます。2010年代前半は、金融危機の余波や東日本大震災などの影響で、日本企業全体で業績が芳しくありませんでした。コスト削減はもちろん、事業撤退など「守り」の経営が目立ちました。

加えて、2010年代はハラスメント禁止を含めたコンプライアンス(法令順守)が厳しくなりました。「やってはいけない」リストが積み上がっていったことも、働きがいが損なわれた要因でしょう。

何が働きやすさと働きがいを分けるのか

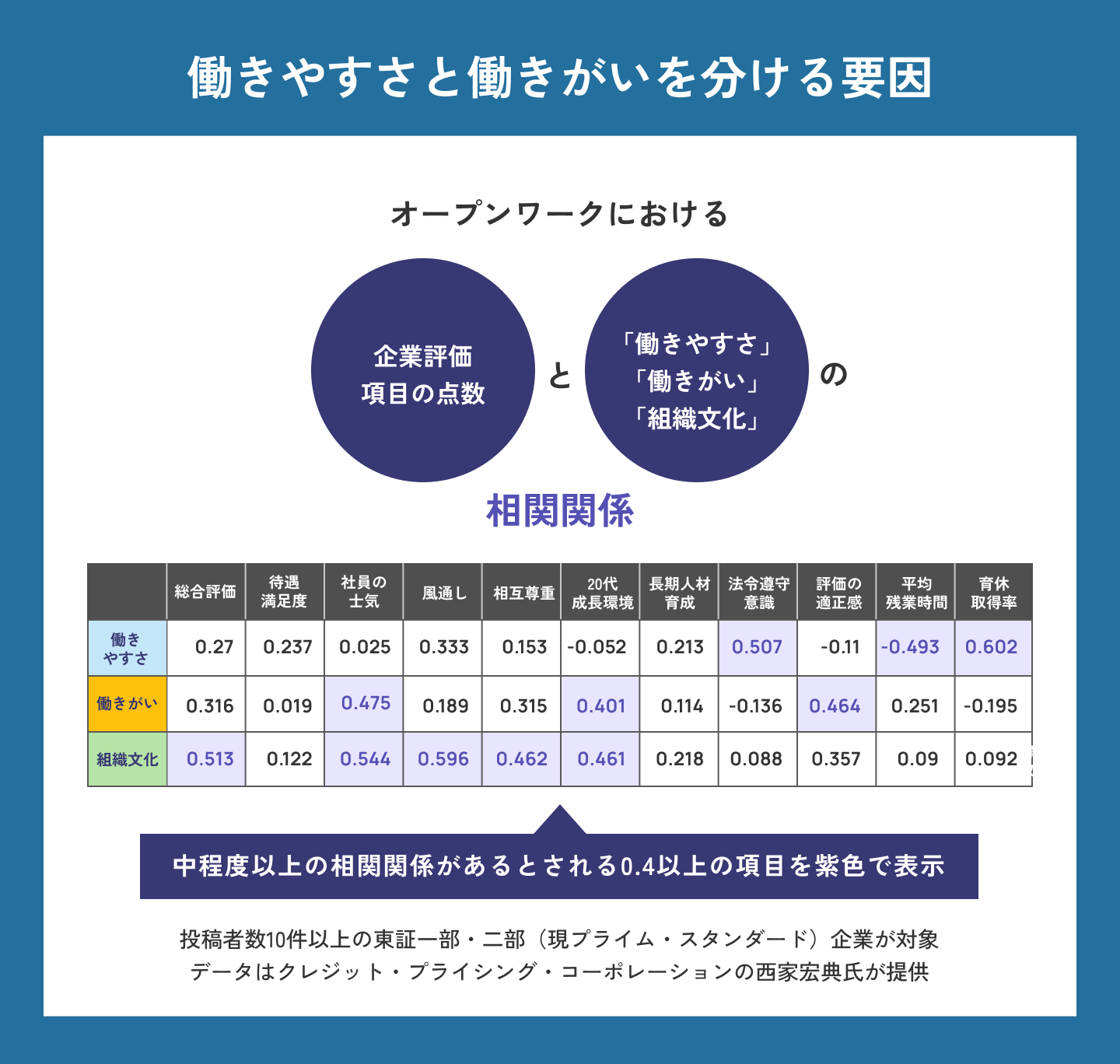

そこで、西家氏らは労働時間をはじめ、風通しのよさやコンプライアンス意識などが、働きやすさ、働きがい、組織文化にどの程度影響しているのかを調査しています。

オープンワークには、残業時間や有休消化率などもデータが蓄積されています。そのほかにも、20代の成長環境、社員の士気、風通しの良さなどの評価も点数(数値)化されています。

これらの定量データを分析した結果、以下の関連性が見いだされました。

青紫で表示された項目は、相関関係が中程度以上見られた項目。ここから働きやすい、働きがい、組織文化それぞれについて以下の傾向がみられました。

📌 「①働きやすい」企業では、法令順守意識(コンプライアンス)や有給休暇消化率が高く、また残業時間が少ない

📌 「②働きがい」のある企業では、社員の士気、20代成長環境への評価、人事評価の納得感が高い。なお相関関係は弱いながらも残業が多い傾向にある

📌「③組織文化」スコアの高い企業は、士気や20代成長環境に加え、社員の相互尊重や風通しも良い傾向にある。残業時間や有給休暇取得率との相関関係はほとんどない

現実と照らし合わせても、コンプライアンスが強化され、有休休暇消化率の向上など「①働きやすさ」も改善傾向にあります。一方で、残業時間と「②働きがい」に弱いながらも負の相関関係(どちらかの指標が上がると、もう一つの指標が逆に下がる関係性)が見られる点はやや気がかりです。

働きがいは売上、働きやすさは利益

西家氏らの研究調査によって分かったことがほかにもあります。働きやすさや働きがい、組織文化が、「企業業績」とも関連があるのです。二つのポイントで説明します。

📌「 ①働きやすさ」のスコアが高まると、1年後の「営業利益の伸び」が促されます。

残業時間を減らす過程で無駄な業務も減っていくのでコスト削減が進んでいき、その結果として利益の増加も実現するという流れが起きている可能性があります。

📌対照的に「②働きがい」と「③組織文化」のスコアが上昇すると、1年後の「売上高の伸び」が促されます。

社員の士気に関わる「②働きがい」は、売上高の伸長をもたらす新商品のヒット、新規受注の獲得などと関係があっても不思議はありません。また「挑戦を奨励する」のような「②組織文化」と、売上高が伸びていることが関連しているのも自然です。

先ほど説明したように、営業利益に関わる「働きやすさ」は2010年代の10年間で上昇傾向にある半面、売上高に関わる「働きがい」や「組織文化」は低下傾向にあります。興味深いことに、この傾向は近年の日本企業全体の業績推移と照らし合わせてみても、驚くほどの一致が見られるのです。

具体的には2010年代、日本企業の利益率は改善してきました。

財務省の法人企業統計調査によれば、国内企業全体の売上高営業利益率は2007年度の3.1%に対し、世界的金融危機の影響でいったん低下するも、2017年度と2018年度には4%代半ばに改善しました。

しかしながら、売上高については伸びませんでした。

法人企業統計調査では、金融業を除く国内企業全体の売上高は、2007年度にピークとなる1600兆円弱を付けてからは、2017年度を除いて1500兆円割れの低空飛行が続きました(2021年以降になってインフレも後押しする形でようやく売上高も伸び始めました)。

「利益率の向上」と「売上高の低迷」は、2020年ごろまでおよそ20年にわたって日本に巣食っていた「デフレーション」の象徴です。日本企業の多くがコスト削減によって利益を確保したものの、売上高も従業員の給料も横ばい、もしくはジリ貧となりました。

その間、働きやすさは若干の改善が見られつつも、働きがいは低下していきました。

仕事がゆる過ぎて逆にブラック

これからの時代、働きがいが損なわれていくと企業基盤そのものが揺らいでいきかねません。なぜなら、働きがいのない会社が「ブラック企業」認定を受けると、若手の離職が加速していくからです。

日本経済新聞がオープンワークの協力を得て、2020年1月から2024年6月にかけて680社分の投稿を集計したところでは、半分近い企業にゆるブラックの兆候が見られたという記事を配信しています。

記事によれば、仕事が楽過ぎたり、上司から無理強いならぬ「楽強い」を迫られ、労働市場で通用する能力・スキルを伸ばせないと懸念するコメントがオープンワークに散見されたとのこと。

よかれと思って、労働時間の削減をはじめとして職場環境の「ホワイト」化を進めたはずなのに、それが仇となって社員の離職を促していることになります。こうした人材は、外資系企業や新興企業などに流れていき、ますますその企業が成長できなくなっていく悪循環が懸念されるところです。

とはいえ、働きがいを取り戻すために労働時間を再び増やすといった安直な発想に陥ってはなりません。それでは日本は進歩していません。そもそも働き手が大きく減っている現状では不可能です。

一見すると相反する働きがいと働きやすさ。これらの「いいとこどり」は実現可能なのか。実現は不可能ではありません。次回はこのテーマに迫ります。

参考文献

従業員クチコミを用いた企業の組織文化と業績パフォーマンスとの関係 西家宏典、津田博史

従業員クチコミ情報を用いた 企業の社風の定量化手法の研究とその応用 西家宏典

「ゆるブラック」去った20代の本音、好待遇でもなぜ転職? 日本経済新聞