目次

タレントマネジメントとは?

タレントマネジメントとは、企業で働く従業員の「タレント(才能)」を重要な経営資本として捉え、その潜在能力を最大限に引き出すことを目指す手法です。これには、人材の採用、配置、育成、評価などが含まれます。

1997年のマッキンゼー・レポートにおいて、「War for talent(有能な人材の確保こそが企業の競争優位に直結する)」という概念が提唱されたことがタレントマネジメントの原点とされています。当時のアメリカの労働市場は、職務で報酬を定めるジョブ型の雇用が主流でしたが、「タレント」という概念を導入したことにより、人に対して報酬を定めるという認識が広がりました。

現代のタレントマネジメントの主な特徴は以下の通りです。

✅ 従業員の能力や経験をデータ化し、一元管理する

✅ 適材適所を実現し、個々の従業員の適性を有効活用する

✅ データドリブンな育成・教育を行う

✅ 全社的・組織的な視点で戦略的に人事施策を実施する

タレントマネジメントを導入する主な目的には、人材採用の最適化、従業員の能力開発、適切な人材配置、組織全体のパフォーマンス向上などがあります。

なぜ今タレントマネジメントが注目を集めているのか?

近年、日本企業においてタレントマネジメントへの注目が急速に高まっています。この背景には、企業を取り巻く環境の大きな変化があります。

人材の流動化とクローバル化の加速

まず、バブル崩壊以降の日本企業における人事制度の変革が挙げられます。従来の年功序列から成果主義への移行が進み、人材の流動化やグローバル化が加速しています。この変化により、企業は従業員の「育成」と「離職防止」という二つの課題に直面しています。

特に日本企業における「遅い選抜」の問題は深刻です。多くの企業では、管理職への登用が40代後半から50代と、グローバル企業と比べて10年以上遅いとされています。この遅い選抜は若手人材の成長機会を制限し、早期のリーダーシップ開発を妨げる要因となっています。結果として、グローバル競争における日本企業の人材競争力の低下にもつながっています。

生産年齢人口の減少

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少も大きな要因となっています。労働力人口が縮小する中、企業は限られた人材でより高い生産性を実現することを求められています。これは必然的に、1人あたりの生産性向上への取り組みを加速させる結果となっています。

人的資本経営の広がり

近年では人的資本経営という考え方が広がりを見せています。従業員を単なるコストではなく、重要な経営資源として捉え、戦略的に活用していく必要性が強く認識されるようになってきました。これは早期からの人材育成と適切な登用の重要性を示唆しています。

以上のような複合的な環境変化により、企業は従来の人事管理の枠を超えた、より戦略的な人材マネジメントの仕組みを必要としているのです。

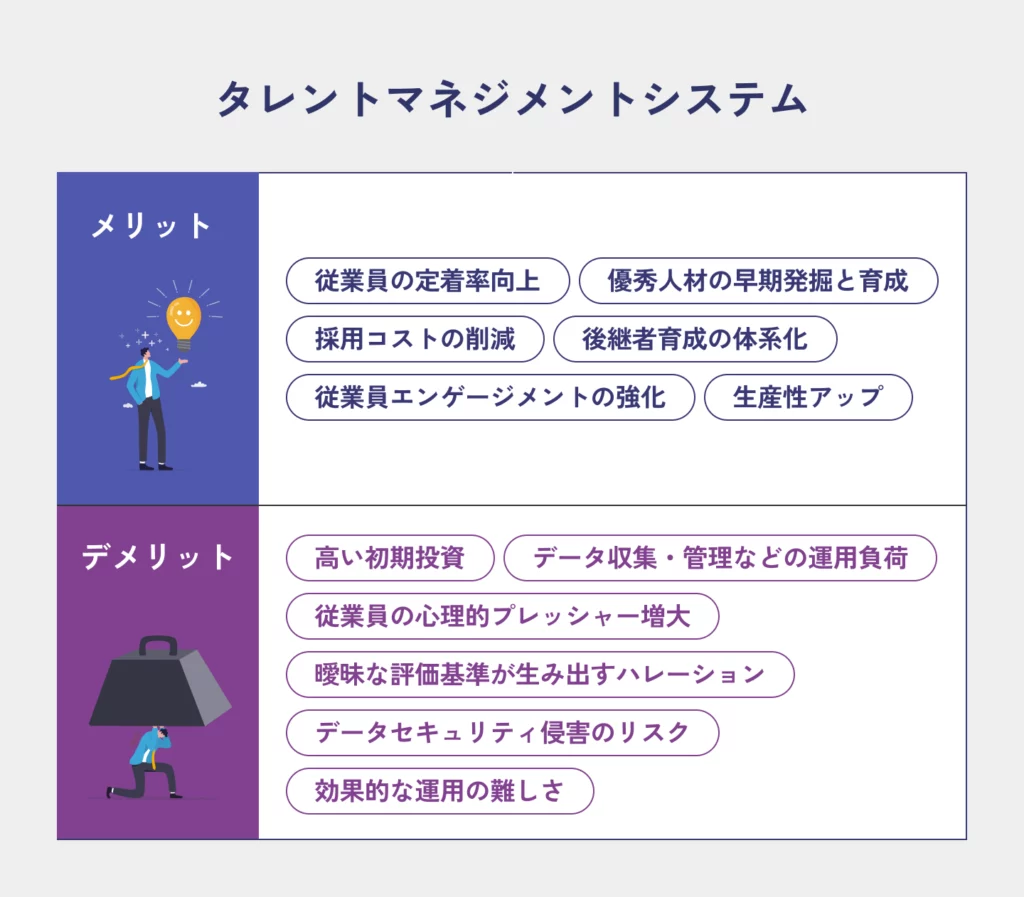

タレントマネジメントのメリット・デメリット比較

近年、多くの企業がタレントマネジメントの導入を進めています。従業員の能力を最大限に引き出し、戦略的な人材活用を実現するこの手法は、組織に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。しかし、その導入と運用には、メリットとデメリットの両面があることを理解しておく必要があります。

タレントマネジメントがもたらす六つのメリット

適切に実施されたタレントマネジメントは、組織に具体的かつ測定可能な価値をもたらします。本記事では、その主要な六つのメリットについて、具体的な効果と実現方法を解説します。

1. 従業員の定着率向上

タレントマネジメントの最も顕著な効果の一つが、従業員の定着率向上です。これは、個々の従業員の希望やキャリアビジョンを丁寧に把握し、それに応じた成長機会を提供することで実現されます。定期的なキャリア面談、個別の育成計画策定、充実したスキルアップ支援など、具体的な施策を通じて、従業員の組織に対する信頼感と帰属意識が高まります。

2. 優秀人材の早期発掘と育成

組織内の優秀な人材を早期に発見し、戦略的に育成することが可能になります。従来の業績評価だけでなく、リーダーシップ、イノベーション力、チーム貢献度など、多面的な評価指標を設定することで、潜在的な才能の発掘にもつながります。客観的なデータに基づく評価により、バイアスのない人材発掘が実現できます。

3. 採用コストの大幅削減

社内の人材プールの効果的な活用は採用コストの大幅削減に貢献します。既存社員のスキルや経験を可視化し、内部育成や配置転換で対応可能なポジションを特定することで、外部採用への依存度を下げることができます。これは、財務面での直接的なメリットをもたらすだけでなく、組織の自律的な成長にも貢献します。

4. 後継者育成の体系化

重要ポジションの要件を明確化し、それに基づいた後継者育成計画を策定できます。人材データの一元管理により、育成状況を常に把握し、必要に応じて育成計画を調整することが可能です。計画的なローテーションや研修機会の提供により、将来の組織運営に必要な人材を確実に育成できる体制が整います。

5. 従業員エンゲージメントの強化

個々の強みや志向性に合わせた配置・育成により、仕事への意欲と満足度が向上します。特に、成長志向の強い若手世代に対して、明確なキャリアパスと具体的な成長機会を提示できることは、エンゲージメント向上の重要な要因となります。高いエンゲージメントは、イノベーションの創出やサービス品質の向上にもつながります。

6. 組織生産性の最大化

適材適所の人材配置と継続的な能力開発により、組織全体のパフォーマンスが向上します。部門を越えた柔軟な人材活用が可能となり、プロジェクトベースでの効率的な業務遂行も実現できます。これは、組織の競争力強化につながる重要な要素となります。

これらのメリットは独立して存在するのではなく、相互に関連し合い、相乗効果を生み出します。例えば、エンゲージメントの向上は定着率の改善につながり、それが採用コストの削減をもたらします。また、ハイパフォーマー人材の発掘と後継者育成の効率化は、組織の持続的な成長を支える基盤となります。

要注意! タレントマネジメントのデメリットと三つの対策ポイント

タレントマネジメントは組織の人材活用を最適化する有効な手法である一方、導入と運用には様々な課題が伴います。これらの課題を理解し、適切な対策を講じることが、成功への重要な鍵となります。

まず、大きな課題となるのが初期投資コストと運用負荷です。タレントマネジメントシステムの導入には相当の投資が必要となり、さらに運用開始後も、データの収集や管理に多くの時間と労力を要します。また、従業員の詳細な情報を扱うことから、情報セキュリティ上のリスクも無視できません。

人材面での課題も重要です。過度な数値評価への依存は、従業員に大きな心理的プレッシャーを与える可能性があります。特に、評価基準や活用方法が不透明な場合、不安やストレスの原因となりかねません。また、初めて導入する企業にとっては、効果的な活用方法をイメージすることが難しく、結果として投資対効果を最大化できないリスクもあります。

これらの課題に対しては、三つの重要な対策が考えられます。

一つ目は段階的な導入アプローチです。全社一斉導入ではなく、部門や機能ごとに段階的に導入することで、初期コストと運用負荷を分散させることができます。小規模なパイロットプロジェクトから始めることで、具体的な活用イメージも掴みやすくなります。

二つ目は、従業員との丁寧なコミュニケーションです。タレントマネジメントの目的や利点を明確に説明し、評価基準や活用方法を透明化することで、従業員の理解と協力を得ることができます。定期的なフィードバックを通じて従業員の声を反映させることも、心理的プレッシャーの軽減に効果的です。

三つ目は、適切な情報管理体制の構築です。厳格な情報セキュリティポリシーの策定と周知徹底、アクセス権限の適切な設定、定期的なセキュリティ監査の実施により、情報漏洩リスクを最小限に抑えることができます。

これらの対策を事前に講じることで、タレントマネジメントの導入に伴う課題を効果的に管理し、そのメリットを最大限に活かすことが可能となります。成功している企業の多くは、これらの点に注意を払いながら、戦略的にタレントマネジメントを導入しています。

主要なタレントマネジメントシステム・ツールは?

主要なタレントマネジメントシステム・ツールには以下のようなものがあります:

1. HRBrainシリーズ:人事・労務業務の効率化と人材データの管理・分析を得意とするシステムです。人事評価、分析ダッシュボード、人材データベース、組織分析などの機能を備えています。「HRBrain タレントマネジメント」では、従業員の資格やスキルなどあらゆる人材データを集約して一元管理でき、ソート機能で特定の個性を持った人材をリスト化することが可能です。

2. タレントパレット:

タレントパレットは、あらゆる人材データを一元化・分析し、組織の力を最大化させるタレントマネジメントシステムです。人材データの一元管理し、定量的分析した結果から、人材の最適な配置を目指します。保有資格や滞留年数などの条件で社員に色を持たせ、ひと目で人材の特徴を把握できるのも特徴です。

3. カオナビ:

『カオナビ』は、社員の個性・才能を発掘し戦略人事を加速させるタレントマネジメントシステムです。あらゆる人材情報を一元化・可視化して分析することで、組織の人材配置、人材育成、評価をサポート。誰でも使いやすい直感的なUI/UXが特徴で、機能や項目のカスタマイズ、複雑な評価制度への対応も可能です。異動希望やキャリア希望も、カオナビのアンケート機能で社員から集められます。

スキルの可視化ができる集計機能によって、社員や組織の強み・弱みを把握。最適な人材配置の検討はもちろんのこと、自律的なキャリア形成を目的としたプランを考えることができるので、社員個々の成長を促すことができます。

人事業務の効率化から活躍人材の特定・育成まで一気通貫で支援するタレントマネジメントシステム。従業員にも負担がなく、心地よく使える設計で、意思決定に必要となる最新で正確な従業員データを手間なく収集。必要なデータが揃っているので、人事評価、従業員サーベイや人員配置などの自社に必要な人事施策にすぐに活用できます。

5. CYDAS PEOPLE:

CYDASは、一人ひとりの適性やスキルに合った育成計画をカスタマイズして作成可能なシステムです。ガントチャート形式で視覚的に成長の過程がわかるので、上司・部下間の進捗共有にも利用可能。スキルチェックやキャリア開発機能など組み合わせて活用することにより、現状と理想のギャップを把握しながら、効率的な人材育成を行えます。将来的にはAIを活用した社員のキャリア設計も実装予定。

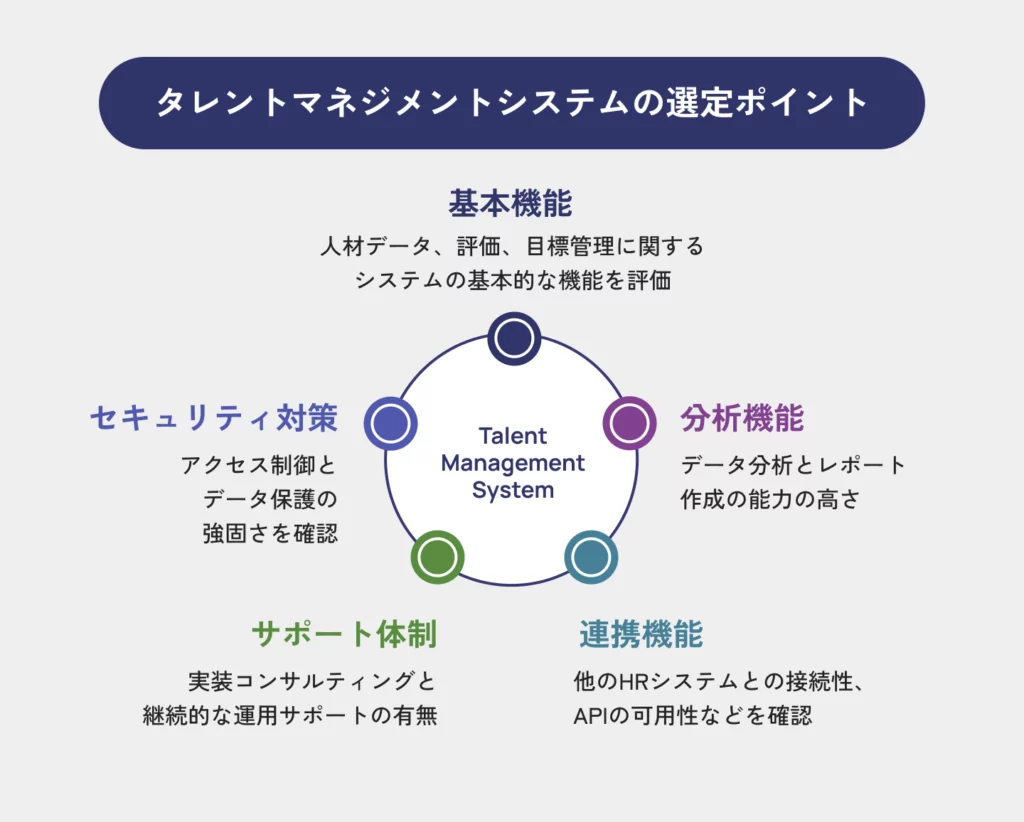

失敗しないタレントマネジメントに関するツール・システムの選び方

タレントマネジメントシステム選定時の重要ポイントは以下の通りです。

1. 自社の規模や業態との適合性

システムが自社のニーズに合致しているかを確認することが重要です。導入目的が明確であれば、適切なシステムを選ぶ手助けになります。

2. 既存システムとの連携可能性

既存の人事管理システムとの連携ができるかどうかを確認することで、データの一元管理が可能になります。

3. カスタマイズ性

自社のニーズに応じて管理項目をカスタマイズできるシステムを選ぶことで、より柔軟な運用が可能になります。将来的なニーズに応じて機能を追加・拡張できるシステムを選ぶことが、長期的な運用において重要です。

4. セキュリティレベル

データの安全性を確保するために、強力なセキュリティ対策が施されているかを確認しましょう。アクセス制限、IPアドレス制限、二段階認証などの機能が備わっていることで、より安全なシステム運用が可能になります。

5. 運用サポート体制

導入後の運用サポートが充実しているかどうかも、システム選定の重要なポイントです。専門家のサポートがあれば、運用の不安を軽減できます。

タレントマネジメントシステムの機能を比較するときにはココに注目!

タレントマネジメントシステムの選定における比較ポイントについて、実践的な観点から解説します。システムは大きく五つの観点から検討する必要があります。

まず基本機能として、人材データベース、評価管理、目標管理の充実度を確認します。これらは日常的な人材管理の基盤となる機能であり、使いやすさと機能の網羅性が重要です。特に評価管理においては、自社の評価制度に柔軟に対応できるカスタマイズ性が求められます。

次に分析機能として、データ分析とレポート作成機能の強化が重要です。蓄積された人材データを活用し、戦略的な意思決定を支援する分析機能や、経営層への報告に活用できるレポート作成機能の有無を確認します。近年は、AI技術を活用した予測分析機能を備えるシステムも増えています。

三つ目は連携機能です。既存の人事システムや勤怠管理システムとの連携可能性、APIの提供状況を確認します。システム間でのスムーズなデータ連携は、業務効率化の重要な要素となります。

四つ目のサポート体制では、導入時のコンサルティングや運用開始後の継続的なサポート体制を評価します。特に初期導入時の支援体制は、スムーズな立ち上げのために重要な要素となります。

最後にセキュリティ面では、アクセス制御の柔軟性やデータ保護機能の堅牢性を確認します。人事データは機密性の高い情報を含むため、セキュリティ対策は特に慎重な評価が必要です。

これらの評価項目に加えて、最も重要なのは自社の人事戦略との適合性です。例えば、グローバル展開を計画している企業であれば、多言語対応や海外拠点管理機能は必須要件となります。中長期的な事業計画を踏まえた機能要件の設定が、システム選定の成功につながります。

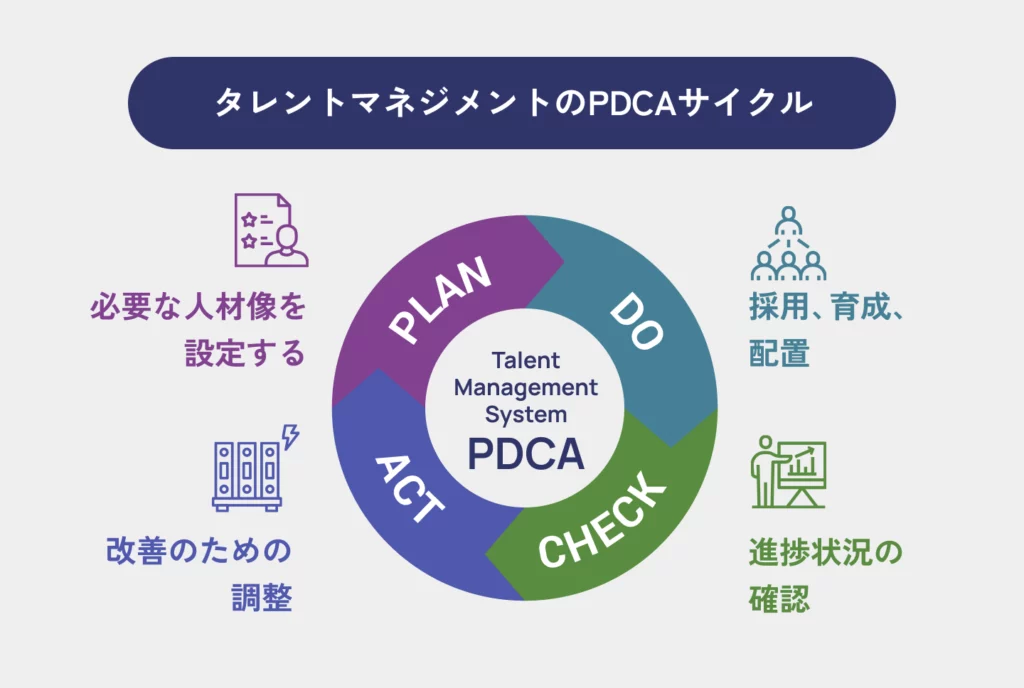

【実践ガイド】タレントマネジメント導入の進め方|PDCAサイクルで解説

効果的なタレントマネジメントの導入を成功させるためには、計画的かつ体系的なアプローチが不可欠です。多くの企業が導入に苦心する中、PDCAサイクルに基づいた段階的な展開が、確実な成果につながっています。以下に各段階での重要ポイントを解説します。

【Plan:計画策定フェーズ】

計画策定は成功の土台となる重要なフェーズです。まず、自社の現状分析を行い、人材管理における課題を明確化します。タレントマネジメント導入の目的と期待効果を具体的に設定し、経営陣との合意形成を図ります。

この段階では、以下の要素を慎重に検討する必要があります。

✅ 現状の人材管理における課題と改善ポイントの特定

✅ 具体的な導入目的と定量的な目標値の設定

✅ 段階的な導入スケジュールの策定

✅ 必要なリソース(人員、予算、システム)の確保

【Do:施策実行フェーズ】

計画に基づき、具体的な施策を展開していきます。初期段階では特定の部門でテストを行い、その経験を全社展開に活かすことが推奨されます。

実行段階での主要なアクションには以下が含まれます。

✅ テスト部門の選定と試験導入

✅ 評価基準や運用ルールの具体的な策定

✅ 必要なシステムの導入と従業員への説明会実施

✅ 管理職向けの研修プログラムの実施

【Check:効果測定フェーズ】

導入した施策の効果を定期的に測定し、課題を早期に発見することが重要です。定量・定性の両面から評価を行います。

主な確認ポイント:

✅ 設定したKPIに基づく定量的な進捗確認

✅ 従業員アンケートやヒアリングによる定性的評価

✅ 運用プロセスにおける課題の抽出

✅ 投資対効果(ROI)の分析と検証

【Action:改善・展開フェーズ】

効果測定で得られた結果を基に必要な改善を行い、成功事例を全社に展開していきます。このフェーズでは、現場の声を積極的に取り入れることが重要です。

具体的な取り組み:

✅ 特定された課題に対する具体的な対策立案

✅ 運用ルールの見直しと改善

✅ 全社展開に向けた詳細計画の策定

✅ 継続的な改善ポイントの特定と実行

タレントマネジメントの導入は、組織の文化や慣習に大きな変化をもたらす可能性があります。そのため、拙速な展開は避け、各段階で十分な時間をかけ、確実に定着させていくことが推奨されます。

PDCAサイクルを確実に回し、継続的な改善を図ることで、より効果的なタレントマネジメントの実現が可能となります。

タレントマネジメントの課題と解決策|現場で直面する5つの壁とその対処法

組織におけるタレントマネジメントの導入・運用には、克服すべき重要な課題が存在します。これらの課題を理解し、適切な対策を講じることが、成功への鍵となります。

第一に、評価基準の曖昧さの問題があります。業務成果や能力の評価が主観的になりがちで、公平性の確保が難しいという課題です。この解決には、職種や役割ごとに具体的な評価指標を設定し、評価者への徹底的な研修を実施することが効果的です。

第二の課題は、データ管理の負担です。人材情報の収集、更新、分析には多大な時間と労力が必要となります。この課題に対しては、タレントマネジメントシステムの導入により、データ処理の自動化と一元管理を実現することで、大幅な効率化が可能です。

第三に、部門間の温度差の問題があります。タレントマネジメントへの理解度や取り組み姿勢が部門によって異なり、組織全体としての効果が限定的になりがちです。これには、部門横断的なプロジェクトチームを設置し、好事例の共有と水平展開を促進することが有効です。

第四の課題として、従業員の抵抗感があります。新しい評価制度や人材管理方式に対する不安や懸念が、円滑な導入の障壁となることがあります。この解決には、丁寧な説明会の実施と、従業員の声に耳を傾ける双方向のコミュニケーションが不可欠です。

最後に、経営層のコミットメント不足という課題があります。トップの関与が形式的なものにとどまり、現場任せになってしまうケースが見られます。これには、定期的な進捗報告会の開催と、経営指標との連動性の明確化により、経営層の主体的な関与を促すことが重要です。

特に日本企業においては、評価の公平性と人間関係の調和という、一見相反する要素のバランスを取ることが重要です。段階的なアプローチを採用し、各フェーズで十分な対話と調整を行いながら進めることで、この課題を克服することができます。

これらの課題に対する取り組みを通じて、組織は人材の最適活用と組織力の向上を実現できます。継続的な改善と柔軟な対応を心がけることで、より効果的なタレントマネジメントの実現が可能となるのです。

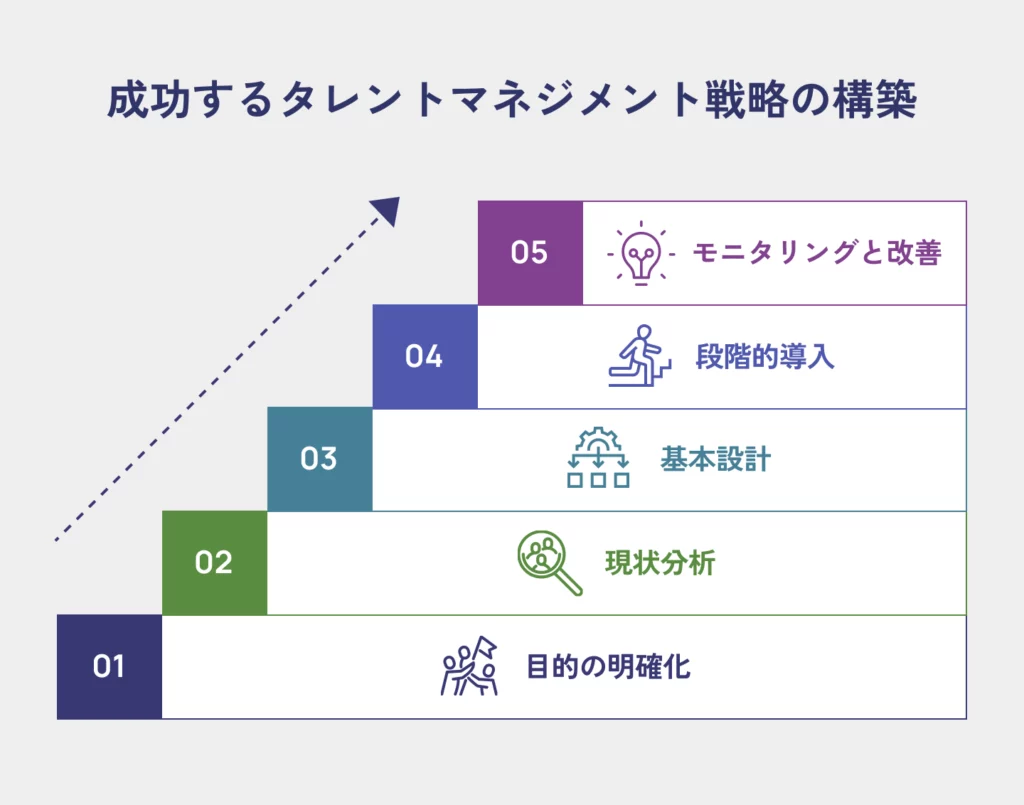

成功するタレントマネジメント戦略|実践的な導入・運用のポイント

タレントマネジメントの導入においては、段階的なアプローチが効果的です。具体的な導入のステップを見ていきましょう。

Step1. 目的の明確化:

まず重要なのは、タレントマネジメントと経営戦略の明確な紐付けです。経営戦略と人材戦略の紐付けは、タレントマネジメント成功の土台となります。例えば、グローバル展開を目指す企業であれば、グローバル人材の育成や確保を重点目標とし、デジタル転換を進める企業では、デジタルスキルの強化を優先するなど、明確な方向性を定めることが重要です。人材育成の方向性が経営目標と合致していなければ、期待する成果は得られません。

Step2. 現状分析:

自社の人材マネジメントの現状を客観的に分析します。具体的には、従業員のスキルマップの作成、組織の強みと弱みの特定、将来必要となる能力の洗い出しなどを行います。この段階で、部門ごとの課題や人材ニーズも明確にします。

Step3.基本設計:

分析結果に基づき、具体的な施策を設計します。対象となる従業員層の選定、評価・育成プログラムの内容、実施時期の設定など、詳細な計画を立てます。また、成功を測る具体的なKPI(例:従業員エンゲージメントスコア、スキル習得率など)を設定します。

Step4. 段階的導入:

全社一斉導入のリスクを避けるため、特定の部門や職種でパイロット実施を行います。この段階で得られた課題や改善点を整理し、次のステップに活かします。パイロット部門での成功事例は、全社展開時の説得力ある根拠となります。

Step5. モニタリングと改善:

定期的な効果測定と改善のサイクルを確立します。設定したKPIの達成度評価、従業員からのフィードバック収集、運用上の課題抽出などを通じて、継続的な改善を図ります。特に、初期段階では頻繁なモニタリングと迅速な調整が重要です。

これらのステップを着実に実行することで、組織に適したタレントマネジメントの仕組みを構築することができます。特に重要なのは、各ステップで現場の声に耳を傾け、実態に即した運用を心がけることです。

各ステップにおいて、経営層のコミットメントと現場の理解・協力を得ることも成功の重要な要素となります。定期的な情報共有と丁寧なコミュニケーションを通じて、組織全体での取り組みとして推進していくことが推奨されます。

タレントマネジメントの成功には、「可視化」「対話」「継続性」の三つの要素を意識した運用が重要です。これらの要素を組み込んだ体系的なアプローチにより、組織の持続的な成長と競争力の強化を実現できます。

タレントマネジメント成功企業の取り組み事例

日本企業の人材マネジメントは、従来の年の功序列型から戦略的な人材マネジメントを進めています。サントリー、KDDI、シミック、日産自動車、カゴメなど、先進的な取り組みを行う企業の事例から、成功のための共通要素が見えてきました。

サントリーホールディングス株式会社

サントリーホールディングスは、従業員一人一人の成長とキャリアビジョンを重視する「全社員型タレントマネジメント」を推進するため、新たに「COMPANY Talent Management」システムを導入しました。

このシステム導入の背景には、従来の人材データ管理における課題がありました。タレントリストの更新が煩雑化し、情報分析に時間がかかるほか、人事異動や昇格に関する部門間のやりとりにも多くの手間を要していました。

新システムでは、人事評価やキャリアビジョン、スキルなどの情報を統合的に管理し、従業員の「成長ノート」を基に、従業員本人・上司・人事の三位一体で育成支援と適材配置を進めていきます。これにより、後継者育成計画や人材配置の最適化が実現できます。

サントリーは、人事データの可視化と共有を通じて、より確実な人事改革を推進していく方針です。全社員の中長期的な育成とキャリア開発に、この新しいシステムが大きく貢献することが期待されています。

KDDI株式会社

KDDIは2020年8月から、社員一人ひとりのプロフェッショナル化を目指す「KDDI版ジョブ型人事制度」を導入しています。この制度は、職務領域を明確にし、成果と挑戦に応じて評価する「プロを創り、育てる」仕組みです。

その中核となるのが、タレントマネジメントシステム「X-Career」。このシステムでは、社員が自身の専門スキル、関心分野、キャリア志向を表明し、上司との1on1を通じてキャリア計画を立案します。また、ロールモデルやキャリアマップの検索、評価によるギャップ分析、公募や社内副業の活用まで、自律的なキャリア形成を総合的に支援します。

KDDIは通信事業を軸としながら新規領域への拡大を進めており、社員の活躍フィールドも広がっています。この人事制度とシステムの活用により、「人財ファースト企業」への変革を実現し、企業の持続的成長と社員の成長の両立を目指しています。

シミックホールディングス株式会社

シミックホールディングスとマーサージャパンは、新卒採用における画期的な取り組みとして、AIとパーソナリティデータを活用した面接官と採用候補者のマッチングシステムの実証実験を開始しました。

この実験では、過去の面接データを基にパーソナリティプロファイリングを実施し、面接官と候補者とのマッチ度を分析。その結果、両者のパーソナリティの距離が評価と相関関係にあることが判明しました。これにより、面接官のバイアスによる優秀な人材の見落としを防ぎ、候補者の選考満足度向上にも貢献することが期待されます。

実証実験では、マーサー独自のAIテクノロジーを用いて面接官候補をプール化し、コミュニケーション研修とガイドラインの提供を行います。さらに、マッチングテクノロジーにより最適な組み合わせを創出し、その効果を検証していきます。

両社は今後、この取り組みを採用にとどまらず、配属や育成など、タレントマネジメントの幅広い領域での活用を検討していく方針だと発表しています。

日産自動車株式会社

日産自動車は、グローバルな事業展開を支える人材戦略として、包括的なタレントマネジメントシステムを構築しています。その中核となるのが、次世代リーダーの発掘と育成を担うNAC(Nomination Advisory Council)です。この委員会を中心に、グローバル主要ポストのサクセッションプランを策定し、計画的な人材育成を推進しています。

特徴的なのは、キャリアコーチという特別な役職の設置です。世界各地から次世代リーダー候補を発掘し、キーポジションに最適な人材をNACへ提案する重要な役割を担っています。また、ハイポテンシャル人材(HPP)の選抜・育成にも力を入れており、明確な選抜プロセスと育成ロードマップを確立しています。

若手育成においては、「Global Challenge Program (GCP)」を通じて、海外事業所での実践的な経験機会を提供しています。さらに2015年からは「JBLP」を導入し、日本発のグローバルリーダー育成にも注力しています。

これらの取り組みは、コンピテンシーに基づく人選、ポテンシャルの見極め、育成計画の策定、継続的なフォローという一貫したプロセスで運用されています。2030年に向けて、グローバルに活躍できる高度専門人材の育成を加速させる日産自動車の取り組みは、日本企業のタレントマネジメントの先進的なモデルとして注目されています。

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社は、グローバル化を見据えた人事戦略として、独自のタレントマネジメントシステムを展開しています。その特徴は、従業員の自主性を重視しながら、職務基準の明確な評価制度を組み合わせた点にあります。

中核となるのが「自主キャリアプラン」の推進です。従業員が自ら希望する仕事に挑戦できるキャリア異動希望制度や社内公募制度を整備し、自発的な成長を支援しています。同時に、職務等級制度を導入し、仕事の影響度や達成責任を20項目の数値で定量化。職務の大きさに応じた報酬体系(Pay for Job)により、適材適所の人材配置を実現しています。

また、タレントマネジメントシステムによる人材情報の一元管理や、半期ごとの評価制度運用実態調査、年次の自己申告制度など、データに基づく継続的な改善も特徴です。これらの取り組みを通じて、グローバルに通用する人材の育成と、選ばれる組織づくりを推進しています。

企業のタレントマネジメントの成功事例の共通点

タレントマネジメントで成功する企業に共通するのは、まず、データとテクノロジーの効果的な活用です。 ほとんどは独自のシステムを導入し、人材情報の一元管理と定着化を実現します。

次に、従業員の主体性を重視した育成アプローチです。サントリーの「成長ノート」、KDDIの「X-Career」、カゴメの「自主キャリアプラン」など、従業員自身がキャリアビジョンを描き、成長を設計できる仕組みを整備しています。

さらに、評価基準の明確化と均一性の確保も特徴です。職務等級制度の導入や数値化された評価指標の設定により、公平で透明性の高い評価システムを構築しています。 グローバルに通用する人材の育成と、企業の持続的な成長の両立を実現しています。

要注意!タレントマネジメントの失敗事例と解決策

多くの企業がタレントマネジメントの導入に苦心する中、その失敗事例から重要な教訓を学ぶことができます。以下、典型的な失敗パターンとその解決策を解説します。

第一の課題は形式的な導入による形骸化です。経営戦略との紐付けが不十分なまま導入を急ぎ、単なる人事評価の仕組みとして機能してしまうケースが見られます。これを防ぐには、導入目的を明確にし、経営課題との関連性を具体化することが重要です。

第二に、現場との合意形成不足があります。人事部門主導の一方的な施策展開により、現場の理解と協力が得られないことです。解決には、計画段階から現場の声を取り入れ、共創的なアプローチで進めることが効果的です。

第三の問題は、過度な数値評価への依存です。定量的な指標に偏重することで、人材の質的な価値や潜在能力を見落としてしまう危険があります。バランスの取れた評価基準の設定と、定性評価の適切な組み込みが必要です。

第四にシステム運用の属人化があります。特定の担当者のみが使いこなせる状況は、継続的な運用の大きな障害となります。マニュアルの整備と定期的な研修実施により、組織全体での運用能力の向上を図ることが重要です。

最後に、フォローアップ不足の問題があります。導入後の効果検証や改善が不十分なため、期待する成果が得られないケースです。定期的なレビューと柔軟な改善プロセスの確立が求められます。

これらの課題を解決するためには、「目的の明確化」「現場の巻き込み」「段階的な導入」「定期的な見直し」という基本原則を意識した取り組みが不可欠です。特に、各フェーズでの丁寧なコミュニケーションと、現場の実態に即した柔軟な対応が、成功への鍵となります。

中小企業におけるタレントマネジメントのメリット

中小企業におけるタレントマネジメントは、限られた人材資源を最大限に活用し、組織の持続的成長を支える重要な経営戦略です。特に後継者育成において、その効果は顕著に表れます。

例えば、製造業の老舗企業では、ベテラン技術者の技能をスキルマップとして可視化し、計画的な若手育成に活用することで、スムーズな技術継承を実現しています。また、経理・財務、営業など重要部門でも、キーとなる業務の標準化と後継者の段階的な育成が可能となります。

人材の発掘と育成においても大きなメリットがあります。日常業務の中で発揮される従業員の能力や適性を客観的に評価・記録することで、将来の幹部候補を早期に特定し、計画的な育成が可能になります。特に、創業者から次世代への事業承継を控える企業では、経営人材の育成を戦略的に進めることができます。

さらに、従業員の成長意欲を高め、定着率の向上にもつながります。キャリアパスを明確に示し、成長機会を提供することで、優秀な人材の流出を防ぎ、組織の核となる人材を着実に育てることができるのです。このように、タレントマネジメントは中小企業の最大の課題である「人」の問題に対する効果的な解決策となります。

会社の規模別に必要なタレントマネジメントの導入方法を確認してみましょう。

◾️10〜30人

10人規模の小規模企業では、エクセルやスプレッドシートを活用した基本的なスキル管理から始めることが効果的です。代表や管理者が各従業員の得意分野、保有資格、経験業務を一覧化し、チーム編成や業務分担の最適化に活用します。月1回程度の個別面談を通じて、従業員の希望や課題を直接聞き取り、きめ細かな育成計画を立てることも可能です。

20、30人規模になると、より体系的な取り組みが求められます。四半期ごとの目標設定と評価面談、スキルマップの定期更新などの基本的な仕組みを整備します。無料のプロジェクト管理ツールを活用して、従業員の業務状況や成果を可視化することで、公平な評価と効果的なフィードバックが実現できます。

小規模組織ならではのメリットは、経営者と従業員の距離の近さです。この特性を活かし、日常的なコミュニケーションを通じて一人ひとりの成長を支援することで、高い効果が期待できます。コストをかけずとも、工夫次第で効果的なタレントマネジメントは十分に実現可能なのです。

◾️30〜50人

30〜50人規模の企業におけるタレントマネジメントは、組織の拡大期における人材活用の重要な転換点となります。この規模では、経営者の直接的な管理から、より体系的な人材マネジメントへの移行が必要となってきます。

管理体制としては、人事担当者の設置や人事部門の確立が推奨されます。人事管理クラウドサービスを導入し、従業員情報やスキルデータの一元管理を開始するのも効果的です。評価制度は、半期ごとの目標管理と連動させ、部門長による一次評価、経営層による二次評価という二段階の評価体制を整備します。

人材育成面では、OJTに加えて、計画的な研修プログラムの導入が重要です。新入社員研修、管理職研修など、階層別の育成体系を整備することで、継続的な人材開発が可能となります。また、部門をまたいだプロジェクト制を導入し、従業員の多能工化やスキル向上の機会を創出することも有効です。

さらに、将来の幹部候補の発掘と育成も始める時期です。部門長やプロジェクトリーダーとしての経験を通じて、マネジメント能力の向上を図ります。

このように、30〜50人規模では、将来の成長を見据えた人材マネジメントの基盤づくりが重要となります。

◾️50人〜

50人規模になると、評価制度の体系化が重要になってきます。明確な評価基準を設定し、定期的な面談制度を導入することで、従業員の成長意欲を高め、定着率の向上にもつながります。この規模では、クラウド型の人事評価システムの導入も検討価値があります。

100人規模の企業では、より包括的なアプローチが可能です。タレントマネジメントシステムを導入し、スキル管理、評価、育成計画を統合的に管理します。また、社内公募制度やキャリアパス制度の導入により、従業員の自律的なキャリア開発を支援することができます。

導入の成功のポイントは、段階的なアプローチです。まず自社の課題を明確にし、優先順位の高い機能から順次導入していきます。また、従業員との丁寧なコミュニケーションを通じて、制度への理解と協力を得ることも重要です。予算や人員の制約がある中小企業だからこそ、効率的で実効性のある仕組みづくりが求められます。

タレントマネジメントにおけるスキルマップ活用術|作り方から運用まで

スキルマップとは、組織における従業員のスキルや能力を一覧化し、可視化した表のことです。これにより、従業員一人ひとりのスキルレベルや習熟度を把握し、適切な人材育成や配置を行うための重要なツールとなります。

適切に作成・運用することで、人材育成から採用計画まで、幅広い領域で効果を発揮します。

プロジェクト編成においても、スキルマップは重要な判断材料となります。必要なスキルを持つメンバーを適切に配置することで、プロジェクトの成功確率を高めることができます。特に、複数のプロジェクトが並行する場合、全体最適の観点から人材配置を検討することが可能です。

■スキルマップの構成

スキルマップを作成する時には、該当する業務で必要なスキル項目を洗い出すことが大切です。例えば営業であれば「ヒアリング力」「課題解決力」「プレゼンテーション力」「交渉力」などがあげられます。

製造業の技術職であれば、「企画力」や「設計・開発力」「プロジェクト管理」「品質管理」などのスキルが必要です。

スキルマップ例(5段階評価)

| Aさん | Bさん | Cさん | |

| 企画力 | 5 | 1 | 3 |

| 設計・開発力 | 3 | 5 | 3 |

| プロジェクト管理 | 4 | 4 | – |

このようにスキルを洗い出し、レベルを策定します。「スキル」と「レベル」のマトリックスを作成することで、「誰が」「どのレベルのスキルを持っているのか」を可視化することができます。

スキルマップは個人のキャリアを考える時や、部署異動の時にも役立ちます。例えば今の部署に「リーダーシップ」を持っている人が少ない場合、そのスキルを持った人を優遇したり育成計画を立てたりすることで、部署内の人材のバランスを取りやすくなります。

■スキルマップを作成する際の主な注意点

1.業務に必要なスキルを正確に洗い出す

スキルの設定に十分な時間をかけましょう。複数人の意見を反映させ、有効性の高いスキルマップを作成することが大切です。

2. 評価者の選定を慎重に行う

スキルを設定する時には、対象分野の知識、技術、経験がある人物の意見を聞きましょう。さらに、複数の評価者を選定し、共通の基準でスキルレベルを判断できるようにします。

3. 目的を明確にする

スキルマップの作成目的に合わせて項目を設定します。例えば、「部署やチーム、プロジェクトごとの目標を反映させる」「管理職候補を見つけて育成する」などが考えられます。

4. 評価基準を明確にする

レベルの達成条件を明確にし、全体で統一した基準を使用します。

5. 定期的に更新する

業務内容や人員配置の変更、組織構造の変化に合わせてブラッシュアップします。1か月を目安に、スキル習得に必要な期間を考慮して更新すると良いでしょう。

6. 評価後のアクションを計画する

評価結果に基づいて、適切な育成施策を検討します。セミナーや研修内容の見直し、個人の目標再設定などを行いましょう。

これらの注意点を踏まえることで、より効果的なスキルマップを作成し、活用することができます。

■スキルマップのテンプレート

スキルマップに関連するテンプレートに、厚労省の「職能評価基準導入マニュアル」があります。人事評価制度の「能力評価」を導入する際の基準として広く使用されています。この

カスタマイズ可能な「職業能力評価シート」も公開されています。これらを活用することで、従業員一人ひとりの強み、弱みが明らかになり、組織全体の育成課題も見えてきます。

職能評価基準導入マニュアル:

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000766887.pdf

職業能力評価シートについて:

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08021.html

タレントマネジメントのおすすめ書籍

『日本企業のタレントマネジメント―適者開発日本型人事管理への変革』は、石山恒貴氏が著した、タレントマネジメントに関する体系書です。本書は8章から成り、タレントマネジメントの基本概念から日本企業の事例研究まで幅広く取り組んでいます。タレントマネジメントと日本型人事管理との関連性を整理した貴重な一冊となっています。