あなたの下にいるエース、もっと成長させられますか?――業務では教えることが少ない、手のかからない優秀な部下に対して、多くのマネジャーは、自発的に成長していくことを期待しているかもしれない。しかし、そうしたエース級社員ほど、マネジャーが与える課題が成長速度を左右するのだ。

単なる指示出しを超えた、自律性を高めるフィードバック・サイクルで人材と組織の力を最大化する方法を紹介する。

目次

エース級社員の「さらなる努力」には工夫がいる

仕事ができる社員があなたの部下になったとき、「仕事を任せることができてラッキーだ」と思うかもしれない。では、その部下が同期の中で一番の出世頭の、いわゆる「エース級社員」だったらどうだろうか。

エース級社員は、マネジャーが細かく指示しなくても、ある程度自発的に学んで伸びていくことはできるだろう。しかし、マネジャーからの適切なフィードバックの欠如は、社員の成長機会を損なうことになる。

SPI適性検査を開発した大沢武志氏の『心理学的経営』では、フィードバックの効果は目標への進捗速度で異なり、進捗が極めて早い人、中程度に遅い人、極めて遅い人に分けたとき、進捗が早すぎる優秀な人にはフィードバックだけではさらなる努力を引き出せないという趣旨の解説がある。つまり、優秀な人こそ仕事の与え方に工夫が必要なのである。

ここでは、フィードバックする前提として、本人の実力に合わせた適切な業務をアサインし続けることが大切である。エース級社員にとっての「適切」とは、“ちょっと高め”くらいの難易度だ。高すぎて達成できないと心が折れてしまうため、適度に挑戦的でありながら達成可能な業務を上司が見極めて、与え続けるのが育成のコツである。

そのなかで、今回はエース級社員がつまずきがちな点と、将来マネジャーになるために育成しておきたいポイントを紹介する。

視野を広げる“やや難しい”仕事をアサイン

エース級社員の共通点として、いわゆる“優等生”が多いということがある。有名大学を卒業し、自分の希望する会社に入り、なおかつリーダーシップもあって、チームにも貢献し続けている優秀な社員――、そういう人が意外な落とし穴にはまりやすい。優秀な人は、「(自分ほど)できない人」への配慮が欠けてしまうことがあるのだ。

周囲にいる人間が均質であれば、多様な視点が不足しやすい。エース級社員も、この課題をクリアしなければ、チーム全体をまとめるマネージャー職に就いたときに苦労するだろう。まずは上司が成長の機会として、やや難易度の高い仕事や多様な視点が求められる仕事に彼らを積極的にアサインしよう。

どんな仕事かを具体的に示すために、一例を挙げよう。営業のエース級社員であるAさんに対して、マネジャーが「普段値引き販売している製品の値引き幅を減らして、売上目標を達成する」といった仕事を与えてみるのはどうだろう。値引きというのは、営業目線では短期的な売り上げ貢献につながることから合理的ではあるが、ブランディング観点では製品の付加価値が下がる施策だ。つまり、営業だけでなく、マーケティングの視点も必要になってくるのである。

このように、同じ売上目標の仕事をアサインしても、リスクやコストなど普段意識していることとは違う概念が入ってくるだけで仕事の難易度は増す。経営の視野が360度ビューだとすると、営業だけで切り取れば20度くらいの視野だろう。その視野をいかに広げるかが、エース級社員の成長を加速させる要因になる。

なお、適切な課題の選定には、業務アサイン前の1on1ミーティングを活用すると良い。マネジャーとAさんが率直に対話することで、最適な成長課題を見出すことができるだろう。

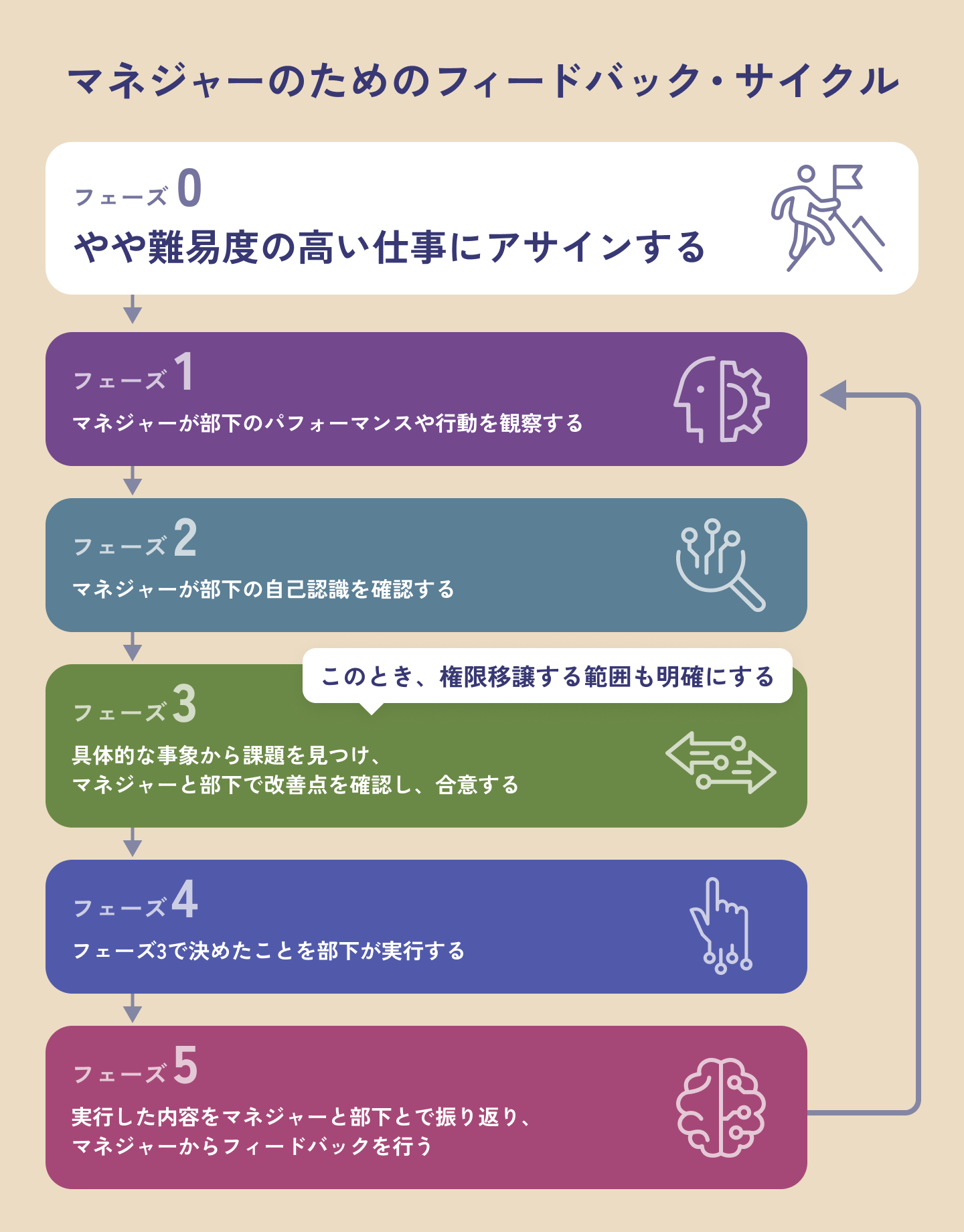

業務アサイン後、部下の仕事ぶりを上司が注意深く観察する。気になるところがあれば、上司から部下にその理由を尋ね、スモールフィードバックを回すようにする。エース級社員はもともと飲みこみの早いタイプなので、上司が問題を特定せずとも、とにかく自分で考えさせ、決めたことをやらせるというサイクルを回していけば、そのサイクル自体が彼らの更なる成長を促すだろう。

さらに言うと、上司の権限を少し委譲することも推奨したい。Aさんの例だと、値引きを一切しないほうがいいケースもあれば、大口の新規顧客獲得のために値引きが戦略的には正しいときもあるだろう。そこで、最終判断は上司が持ちつつも、「値引きの総額が売上目標額の5%以内に収まるのであれば、その幅で自分で決めていいよ」と部分的な権限移譲を行ってみるのだ。これにより、Aさんは視野を広げ、自ら判断して結果を出せるようになり、自律性とモチベーションがさらに高まるだろう。

力強い成長につながるフィードバック・サイクル

ここまで述べてきた部下が成果を出すためのサイクルは、マネジャーが効果的に部下にフィードバックできるフレームワークとして、汎用的に使えるものだ。Aさんの例を、フィードバック・サイクルに当てはめてみよう。

Aさんの場合は、これにフェーズ0として、「やや難易度の高い仕事(ここでは、視点が多様でないとできない仕事)にアサインする」が加わったと考えるとよい。

こうした視点の異なる仕事をすると、反対意見を言う人とぶつかったり、圧力をかけられたりすることも出てくるだろう。営業の仕事をしていて、非常に難しい取引先からの受注が取れそうなときに、法務部の担当者から「そんな契約はできません」とストップがかかるということも、マネジャーになればたまに出くわすものだ。しかし、こうした経験が初めての場合は、反発する気持ちから「法務は営業のことがわかっていない!」と自部門としての目線で考えがちになる。

こういうときに、上司は「この案件のステークホルダーには営業部だけでなく法務部もいるんだよ。つまり、成約するために法務部の担当者の力を借りることは、あなたの仕事の一部でもある。そう考えたとき、あなたはどんなやり方で進めるのかな?」と部下に伝えてみよう。「あれをやれ」と具体的な答えを出すのではなく、本人に解決策を考えさせるのがポイントだ。適切な仕事、適切なフィードバックが、エース級社員をさらに力強く成長させるだろう。

マネジャーは「教える」から「応援する」へ

ここまでエース級社員を成長させるアプローチについて伝えてきたが、エース級社員を手をかけて育てることに葛藤のあるマネジャーもいるだろう。エース級社員を育てるマネジャーの近年の悩みの一つに、「育成した部下の離職」があるためだ。いくら育てても数年で辞めてしまい、「もう部下には何も教えたくない」なんて気持ちになっているマネジャーもいるかもしれない。

部下を育てるためにマネジャーが過度のストレスを溜め込むのはナンセンスだ。この葛藤から逃れるために、まずはマネジャー自身が「教える」という立場から一歩引くとよいだろう。

「教えなければいけない」「成長させなければいけない」と考えると、マネジャー自身が追い詰められてしまう。とはいえ、一番近くにいる上司がフィードバックしてあげなければ、その部下は成長機会を逃すことになってしまう。ここはひとつ、「応援する」という立場を取り、部下と適切な距離を置いてみよう。「上司」ではなく、「会社の代表として接している人」「部下の応援団」くらいに自分を位置付けてみて、伝えるべきことを伝えよう。

また、部下を会社に引き留めるためにマネジャーができる効果的な方法として、マネジャー自身の視野を広げたり視座を高めたりするのに貢献してくれている顧客や社外パートナーと部下をつなぐことが挙げられる。こうした出会いを通じて部下が「貴重な経験をさせてもらっている」と実感できるようになれば、「この会社にいれば成長できる」という思いを強め、定着につながるだろう。

優秀な社員の育成は、企業の持続的成長のための重要な投資である。本稿で紹介したフィードバック・サイクルと権限委譲の手法は、エース級社員の成長を加速させるだけでなく、将来のリーダーシップ育成にも寄与する。他方、フィードバック・サイクルを回すことは、マネジャー自身の成長にもつながる。エース級社員をマネジメントするという「やや難易度の高い仕事」が、あなたを育てるはずだから。