「年上の部下を育てる」とはどういうことか。実はそれは、部下に上司を応援したいと思わせるような関係性を築くことから始まるのだ。

プライドを傷つけず、知見の共有を促し、適切なフィードバックで成長を支援する。本記事では、年上の部下が持つ豊富な経験と知識を最大限に生かしながら、チーム全体の成果を高めるための実践的アプローチを紹介する。年下の部下と年下の上司の協力関係が生み出す、新たな組織の可能性とは。

目次

年上の部下に価値観を変えさせるのはNG?

かつての大企業であれば、役職も年功序列であったため、上司が年上というケースは少なかった。しかし、中途採用の社員が増えたことや、定年延長などによるシニア社員が増加していることにより、マネジャーよりも年上の部下が珍しくなくなっている。

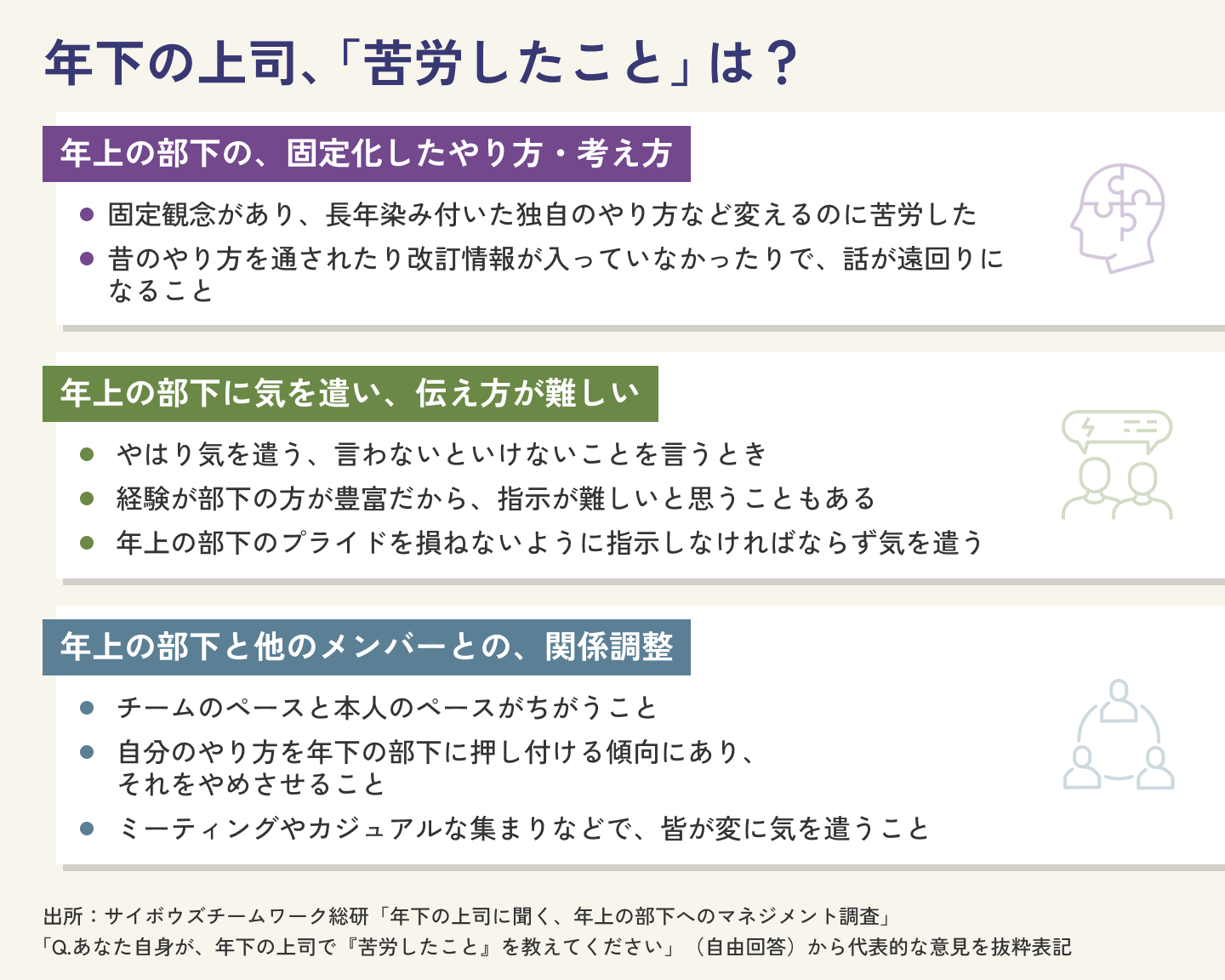

マネジャーの立場からすれば、やはり「年上の部下」は多少やりにくい面があるようだ。サイボウズチームワーク総研「年下の上司に聞く、年上の部下へのマネジメント調査」によると、年上の部下に対して苦労したことは、「年上の部下の固定化したやり方・考え方」「年上の部下に気を遣い、伝え方が難しい」「年上の部下と他メンバーとの、関係調整」という意見がみられた。

同調査において、年下の上司から見て、「年上の部下の価値観は、なかなか変わらない」という設問に対し、「そう思う」と答えたのは67.6%とかなり高かった。アップデートされた価値観に、どうやって合わせてもらうか、変わってもらえるのか――。年上の部下が実力を存分に発揮しチームに貢献できるよう、年下の上司は従来とは異なるマネジメント手法を取り入れる必要がある。

年上の部下と年下の上司というこの逆転した関係性においては、価値観の変容を強いるのではなく、互いの強みを生かす協力関係の構築へと発想を転換することが重要だ。年上の部下と年下の上司が、どのように協力すれば最大の効果を発揮できるのか考えてみよう。

年上の部下の成果は「組織への貢献」

年齢にかかわらず部下と良好な関係を構築できているマネジャーを見ると、年上の部下が年下の上司を応援したり、支援しているという構図になっていることも多い。じつは、年下の上司が目指す関係性は、年上の部下から自発的に支援や協力を得られる状態なのである。

「成果が出せない年上の部下」の活躍を支援するというミッションについては、部下が組織に貢献したり、自分の知見をチームに提供してくれたりするよう導くことだと考えればよい。自身の知識やノウハウの提供がチームの成果につながれば、部下の評価も向上していくはずだ。

しかし、こうしたケースでたまに見られるのが、年上の部下が自分の技術を出し惜しんだり、自分の居場所を確保するためにノウハウや人を囲い込んでしまうことだ。上司から見れば不思議に思えるかもしれないが、これは年上の部下からすれば至極当たり前の行動である。

これから役職を上げようというモチベーションはあまり持っていなくても、定年まで会社で働きたいという気持ちはある。それなのに、他の人に自分の持っている知見を伝えて、その場所を奪われてしまったらどうなるか――。そんな焦りを抱えていれば、たとえ同じチームの人であっても、知見を共有する気にはならないだろう。上司はこうした年上の部下のセンシティブな心境を理解すべきである。

そのうえで、「あなたの持っている知見がこの会社になくなってしまったら大変じゃないですか」と相手を尊重しつつ、「ただ、あなただけが技術を持っている状態というのは、この会社のリスクになることを理解してください」と会社の立場から見た事実を伝えよう。こうした説明をして納得してもらえたなら、その後は知識を共有し、高いパフォーマンスを上げてくれる人も多い。

ベテランにはベテランならではのフィードバックを

改善が期待できる状況では、「事実」を伝えるのがポイントだ。「私はあなたにこうしてほしいんです」というメッセージに加え、「会社としてもこういう期待があるんですよ」「周りのメンバーからも期待されていますよ」と周囲の期待も含めて伝えよう。

ある総合商社において、マネジャーが集まる場で、「年上の部下に対する期待とフィードバックが少なすぎる」という話題が出たことがあるそうだ。たしかに、勤続20年を超えるような世代の人に対して、若いマネジャーが期待をかけ、それを伝えるという場面は少ないのだろう。むしろ、マネジャーからすれば、「ベテランなのだから、言わなくてもそれなりに仕事をしてほしい」なんて思いがあるのかもしれない。しかし、部下からすれば、何を期待されているかわからなければ、良い成果を残すことは難しい。

年上の部下に成果を出してほしいなら、むしろ期待していることを“気持ち多め”に伝えるくらいがよい。改善点や課題を伝えるよりも、期待を伝え、顧客はどんな反応だったかをフィードバックし、自分の仕事のインパクトを知ってもらうことが非常に大切になってくる。自分のしたことが周囲に影響を与えるのだという関わりそのものに喜びを感じてもらえたら、その行動を繰り返してくれるようになるだろう。

周囲が求めている能力をしっかりとほめる

年上の部下に対してやってはいけないのは、プライドを損ねるようなアプローチだ。具体的には、部下を軽視するような言動や、部下のこれまでの経験や実績を否定するような姿勢が挙げられる。

長年働いてきた社員には、自分の仕事に対して矜持や美学があるものだ。しかし、時代が変わり、今組織が求めていることとそれらが相反することもある。そのときに、「今はそんな考え方は通用しません」と切り捨ててしまったら、反感を買うのも致し方ない。そんなときは、部下のプライドを尊重しつつ、伝えるべきことを伝え、プラスのフィードバックをしよう。

上司は部下をよく観察してみて、部下の仕事ぶりのなかでこだわりを捨てられずにいることを見つけたときは、「ありがとうございます。ですが、いま会社の動きはこうなっているんです。これをチームでうまく進めていくために、お互い協力しませんか」という形でフィードバックしよう。部下自身、会社の思い描くストーリーが見えていないことで、自分の世界が狭まっていく感覚もあるはずだ。部下に寄り添いながら、会社の視点も含んだフィードバックをすることで、部下の視野を広げてあげることが必要なのである。

そして、組織に貢献しているその部下の良い点を、本人にフィードバックすることが大切だ。年齢を重ねていくと、フィードバックをもらう機会は減っていく。マネジャーは、部下を観察していて気づいたことや周囲からの声を本人に伝え、貢献していることをきちんと伝えよう。

フィードバックのときによくある失敗は、できて当たり前のことを評価することだ。たとえば50代のベテラン営業パーソンの部下に、「さすがの営業力ですね」とマネジャーが言ったとしよう。何十年も営業をやっていたら営業力があるのは当たり前であり、その伝え方では「馬鹿にしているのか」とかえって気に障ってしまいかねない。マネジャーはよく観察して、その人だからできること、周囲が本当に求めているその人の能力をたたえ、本人に伝えよう。

だめなものはだめ 上司のぶれない態度が大切

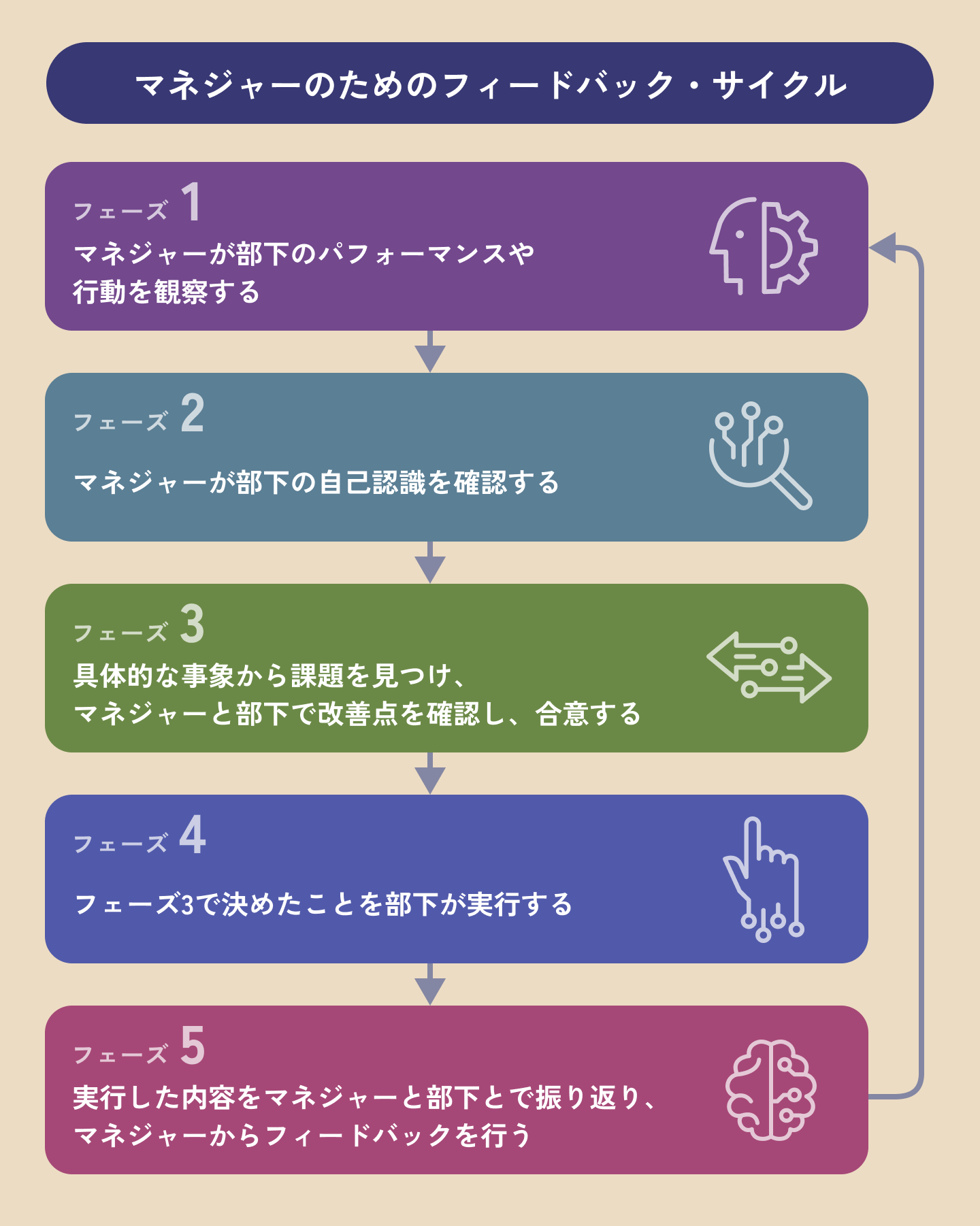

ここまで年上の部下へのさまざまなアプローチ方法を見てきたが、これらを実際のマネジメントに落とし込むには、体系的な手順が必要である。以下では、これまでの要点を総括したフィードバックのフレームワークを紹介する。

フェーズ1では、マネジャーは部下のパフォーマンスや行動を観察する。どんなこだわりを持っているのか、その人にしかない知見はないかをじっくり見ていく。フェーズ2では、1on1の場などで、部下を観察して見えてきたこだわりについて尋ねる。そうして、部下の認識を確認したうえで、フェーズ3で課題を見つけ、改善点を確認しよう。部下の考えを尊重しつつ、いま会社が求めていることや、部下の知見がチームに必要とされていること、あるいは顧客から期待されていることなどをフィードバックし、どんな改善ができるのか、互いの納得のいく内容で合意する。

そして、フェーズ4ではフェーズ3で決めたことを実行し、フェーズ5では実行した内容を振り返る。このフェーズ1から5のサイクルを回していくことで、上手にフィードバックを生かしていくことができるだろう。

年上の部下と接するときには、だめなものはだめ、良いところは良いと伝えるというマネジャーのぶれない態度が大切だ。フィードバック・サイクルを回しつつ、適切な距離感を保ちながら良い関係性を築いていけるかが、年上の部下のマネジメントの成否のカギを握っている。信頼関係を築き、自分を支えてくれる頼もしい部下になってもらえるよう、リスペクトを持って接することが肝要だ。