「胡蝶(こちょう)の夢」という中国の故事があります。

夢を見ているときの方が現実ではないかと、現実と夢の区別ができなくなる境地のこと。人生の儚さを暗示することもあります。大ヒットしたSF映画「マトリックス」では、現代社会が実は夢の世界に過ぎないというシナリオが強烈な印象を与えました。

現実と夢の境が揺れていることの一つといえば、日本の伝統的なサラリーマン像でしょう。

多くの日本企業はこれまで、「人を大切にする」ことを強調してきました。ところが、「現実」として起きていること、それは中高年社員を中心としたリストラ(人員整理)の話、あるいは若手から中堅にかけての社員の離職増加でしょう。

人を大切にする日本の人事慣行は、もはや現実ではなく儚い夢なのかもしれません。最近広がっているジョブ型雇用や人的資本経営などの人事改革も、「人を大切にする」の概念が揺らいでいたら元も子もありません。

そこで本記事は、社会からほぼ意識されることなく今日まで受け継がれてきた日本的雇用の「暗黙の了解」に迫り、その再考に迫ります。

目次

日本のガラパゴス人事

春と言えば、出会いと別れの季節。

それは学生のみならず社会人であっても同じで、毎年恒例の人事異動の時期。配属部署の異動のほか、転勤によって住む場所が変わることもあります。花見を兼ねた歓送迎会も開かれます。

それに先立つ2月頃には、「今の部署で丸3年になるし、異動対象になってもおかしくない」との考えが脳裏をよぎったり、「次こそあの部署に行きたい」などと浮足立ったりする人が増えていきます。

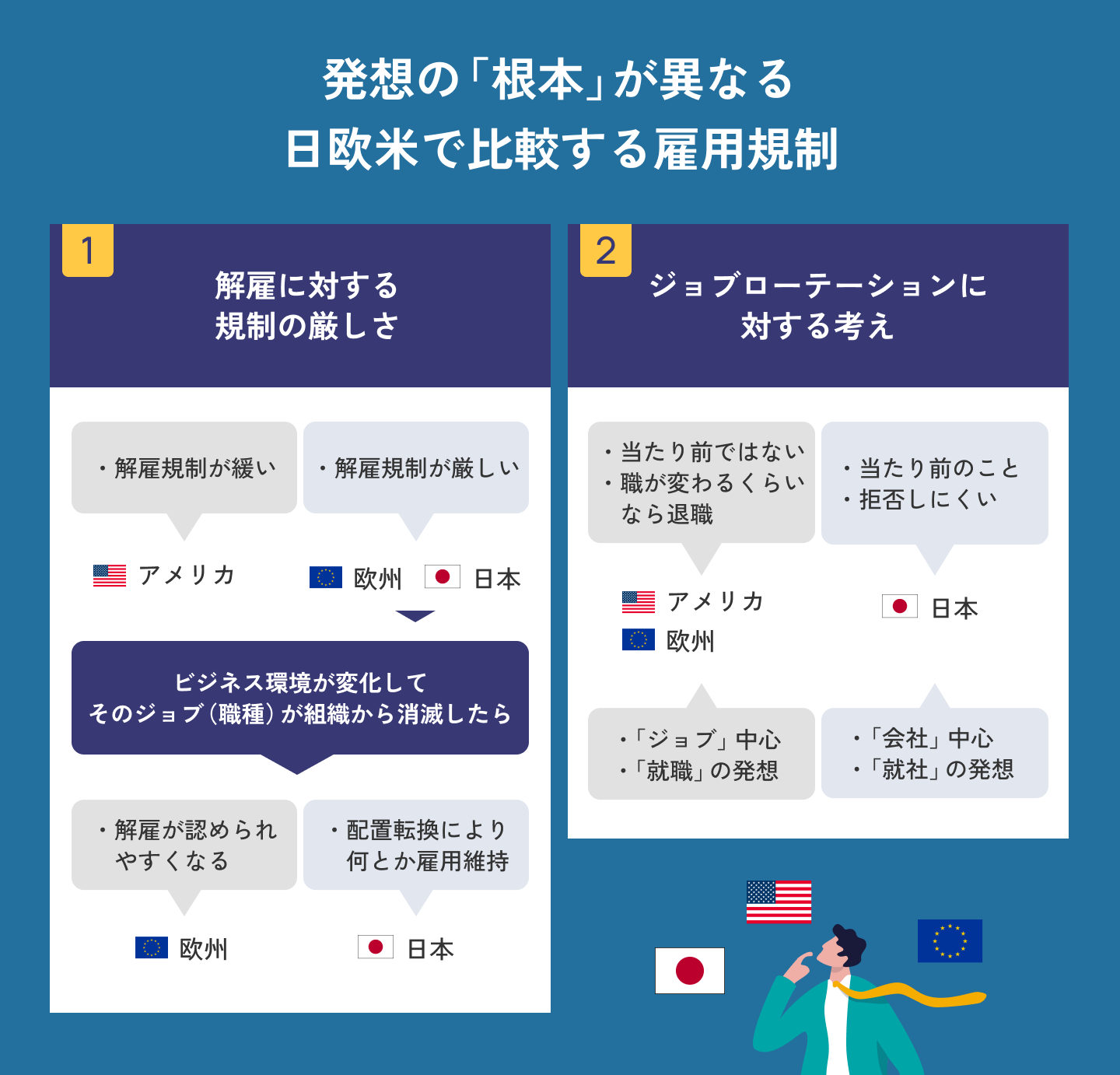

この日本の会社員同士なら分かり合える春の風物詩「ジョブローテーション」という慣習は、実は海外企業にはほとんど存在しません。いわゆる日本特有の「ガラパゴス」慣行の一つです。日本ではジョブローテーションがあまりに定着し、それが当たり前として受け入れている節があります。

もっとも最近は、日本でもジョブローテーションは必ずしも受容されなくなりました。

前回も言及したように、NTTの島田明社長は、過去のインタビュー(*1)で、このような実態を明かしています。

地方に転勤を命ぜられて退職し、グーグルやアマゾン、セールスフォースに行く人が何人かいました

転勤は人材流出のトリガー(引き金)だと認識されるようになりつつあります。

そもそも転勤はその人の人生に大きな影響を与えるもの。住み慣れた地域から離れ、今まで関わってきた人とたまにしか会えなくなります。家族を残して単身赴任をする、あるいは家族も一緒に引っ越すのであれば、自分の周囲にいる人にも影響が及びます。

人生に与える影響度合いの大きさとは裏腹に、会社の辞令という「鶴の一声」でまかり通ってきた。それが日本的人事の一つの顔です。

なぜ、ある種の「会社至上主義」が蔓延し、ほとんどの人が違和感を抱かずに「当たり前」のこととして受け入れてきたのでしょうか。

「人を大切にする」、その原点

何もかもが会社優先という「夢(洗脳)」から本来の現実に引き戻すためにも、日本企業における「人を大切にする」を問い直すことが重要です。

今では薄れつつあるものの、人を大切にするとは社員を家族のように扱い、定年まで面倒を見る。景気が悪いからといって「安易にリストラ(人員削減)しない」経営思想が日本に根付いていました。

意外に聞こえるでしょうが、実は戦前の日本では、人員削減は珍しくありませんでした。その時代に今なお語り継がれるエピソードがあります。

今や年商約8兆円企業のパナソニック。世界恐慌が起きた1929年は規模も小さく、人員削減待ったなしの状況。創業者の松下幸之助翁は悩みに悩んだ末、周囲に涙ながらに訴えたのです(*2)。

なあ、わしはこう思うんや。松下がきょう終わるんであれば、きみらの言うてくれるとおり従業員を解雇してもええ。けど、わしは将来、松下電器をさらに大きくしようと思うとる。だから、一人といえども解雇したらあかん。会社の都合で人を採用したり、解雇したりでは、働く者も不安を覚えるやろ。大をなそうとする松下としては、それは耐えられんことや。みんなの力で立て直すんや

それを聞いた社員が感激しないはずがありません。工場で働いていた人を含めて総出で大量の商品在庫を売り裁き、不況を跳ね返したという美談で締めくくられています。

逆に、1950年の経営危機で人員削減を余儀なくされたトヨタ自動車では、経営トップの豊田喜一郎社長が責任を取って退任しました。この時のくやしさが糧となって徹底的な合理化を推進し、「トヨタ生産方式」が確立されました。

時は流れて1990年、ソニーグループ創業者の一人、盛田昭夫氏は米国テレビ番組で米国式経営を痛烈に批判しました。「アメリカでは不況のたびに従業員を解雇する。こうしてコストカットした利益を享受するのは企業と経営陣だけ」と。

「雇用を守る」を原動力に、かつての日本企業が飛躍してきたのは一つの事実でしょう。

雇用の保証ほど高つくものはない

日本で社員(正社員)を簡単に解雇できない理由の一つに「解雇回避努力義務」が挙げられます。経営が苦しくなっても、雇用に手を付ける前に、労働時間短縮、新規採用中止、余剰人員の配置転換など、あらゆる手を尽くす義務のことです。

このような努力の徹底なしにして、ほとんどの解雇は無効となる……過去の判例でも、同様の判決結果が出ています。

例えば、販売が低迷して工場の稼働が低迷している状況では、工場勤めの人を解雇する前に、その人を販売店に配置転換して販売回復に努めることが求められます。

ここで注目すべきは、解雇回避努力義務と配置転換の関係です。欧州と比較すると日本の独自ぶりが際立ちます。

欧州は一般に日本同様に解雇規制が厳しいとされます。ただし、ビジネス環境が変化して、ある職種(ジョブ)が会社から消滅すれば、そのジョブで採用された人の解雇が認められやすくなります。

併せて、特定のジョブで採用した従業員に対し、使用者(会社)が一方的にジョブチェンジ(配置転換)を迫ることもまた認められにくいのです。

一方、日本の雇用慣行は欧州のそれとは真逆。日本企業は雇用回避義務を果たすべく、「社員の事情や希望を完全に無視してでも配置転換できる」と、捉えることができます。

こうして日本では「就職」という言葉とは裏腹に、現実に起きていることは「就社」でした。その会社に入社したら、その人が就く「職」は会社によって決められます。

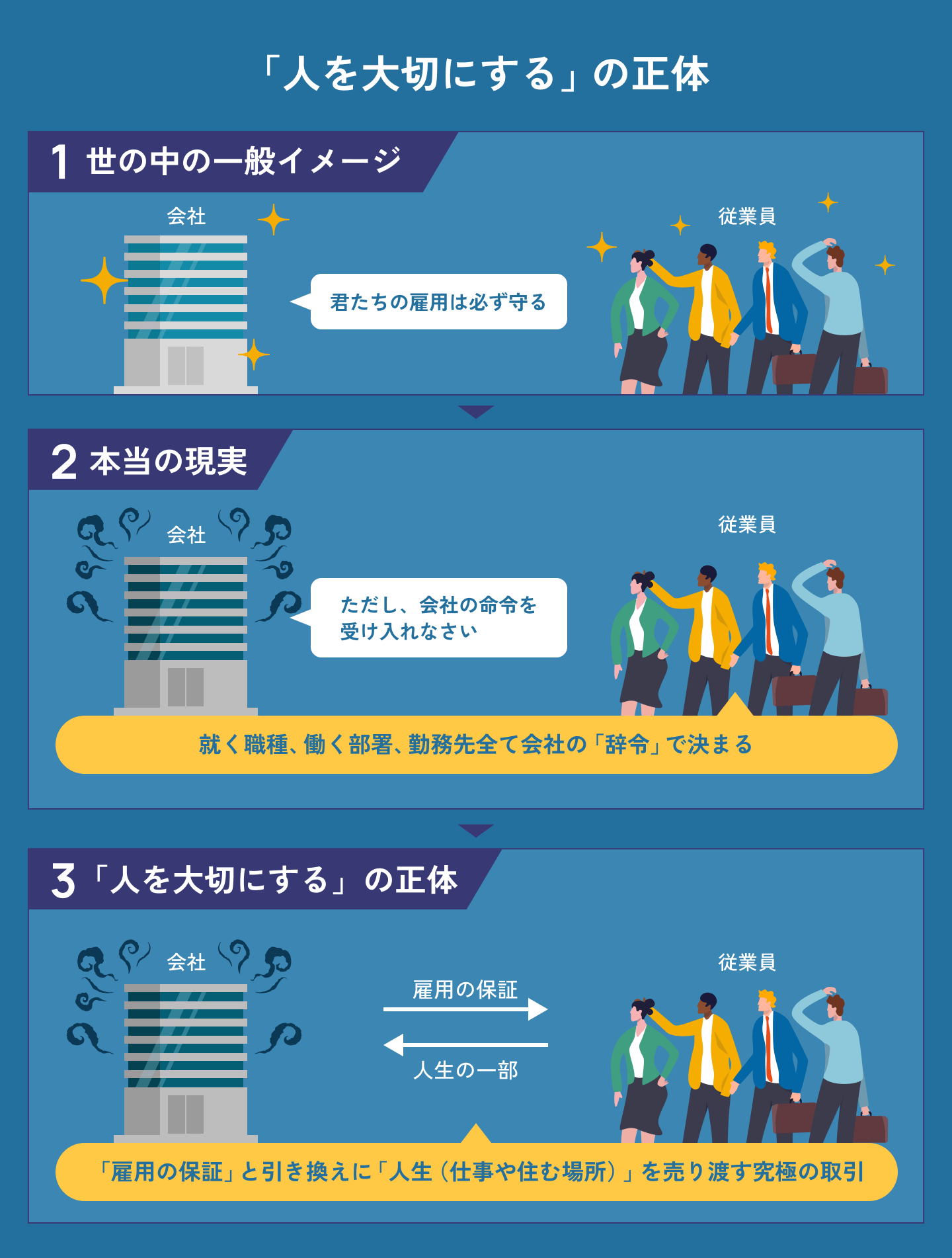

個人(従業員)にとっては、「雇用の安定と引き換えに、会社都合の人事辞令を受け入れなさい」と、あたかも会社から無条件降伏を迫られるようなものです。

過去の判例もこのような考えを色濃く反映しています。

東亜ペイント事件(最高裁、昭和61年判決)という、転勤拒否を理由にした懲戒解雇を巡る裁判がありました。その判決では、単身赴任となる生活上の不利益は「通常甘受すべき程度」のもので、転勤命令は権利濫用には当たらないとしました。

付け加えると、日立製作所武蔵工場事件(最高裁、平成3年判決)では、残業命令を拒否し、始末書の提出も拒んだ労働者の懲戒解雇を有効と認めました。

不況で仕事がなくなっても、社員が会社に従順である限り解雇は認めない。しかし、従順でない人の村八分(解雇)にはとても寛容。このような掟(おきて)を会社も個人も受け入れてきたのです。

人ではなく「会社を大切」にしてきた

尽くせば報われる──。

会社都合の人事・配属を受け入れて、休日出勤も当たり前、そんな会社への滅私奉公に徹していれば、誰でも課長くらいには昇進でき、いずれはマイカーやマイホームを持てるようになる。そんな昭和の「ジャパニーズ・ドリーム」を象徴する言葉です。

確かに人員削減が日常茶飯事のアメリカとは対照的に、日本では経営者が死に物狂いで雇用維持に努めていた点では「人を大切にする」という考えが当てはまるでしょう。

しかし、雇用維持と引き換えに、個人は「魂を捧げる」かのように、配属先から住む場所まで会社の辞令に従順であることを迫られます。キャリアもプライベートも会社に支配されるのです。この点では本当に会社は「人を大切にしている」といえるでしょうか。

個人が会社に尽くすのだから、むしろ「社員が会社を大切にする」と表現する方がしっくりくるのではないでしょうか。それでも「会社員とはそういうものだ」といったように日本の社会通念として疑問を持たれずに来ました。

時代は変わりました。

転機は2019年。経団連や自工会がそろって「終身雇用の限界」を唱えました。それまでも希望退職を募る企業がありましたが、以降は堰(せき)を切ったかのように経営危機ではなくても人員削減を進める「黒字リストラ」が広がりました。

両方セットで成り立っているはずの終身雇用と会社至上主義のうち、片翼の終身雇用が崩れるとなれば、個人にとって、もはや自分のキャリア観やプライベート事情にそぐわない会社都合の辞令を無条件に受け入れる義務・義理も消失します。

「会社に尽くせば報われる」は、現実ではなく儚い夢になりつつあります。そして夢から覚めた個人側は、退職という切り札を手にして逆襲を始めます。これが「新しい現実」です。

わが社の専門家なんてまっぴらだ

日本特有のジョブローテーションは、新卒入社した社員にさまざまな経験を積ませることから、「なんでも屋さん」ともいうべき「ジェネラリスト」志向が強いものです。反面、他社でも通用する高度な専門性を身に着けることは難しくなります。

雇用研究の第一人者、労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎労働政策研究所長は、定期人事異動を繰り返すことで「わが社の専門家」になっていくと表現しています(*3)。

会社が雇用を保障しない不安定な時代において、他社にはさっぱり通用しない「わが社の専門家」に仕立てられるなんて「まっぴらごめん」。誰でもそう思うでしょう。

特にキャリアの中盤戦を意識する30代になると、専門性が身に付いているかどうかに敏感になります。前回の記事で指摘した「30代離職」が増加するのも不思議ではありません。

「配属ガチャ」という言葉が広がりました。

自分のキャリアを左右する所属先が、レバーを回すとランダムにカプセルが出てくるガチャガチャのように「運任せ」であることを指すネットスラングです。配属ガチャは、学生がその会社へのエントリーをためらう要因にもなっています。

企業側も手をこまねいているわけではありません。メガバンクをはじめ、多くの日本企業が職種別・配属先確約の新卒採用へと舵を切っています。

また、全国転勤が当たり前の保険業界においても、東京海上日動火災保険や三井住友海上火災保険のように、「転勤あり」と「転勤なし」に分けて募集する企業が増えています。例えば、東京海上日動は2026年4月入社予定の大卒総合職に対し、転勤「あり」コースを選ぶと、転勤「なし」コースよりも10万円超高い初任給最大41万円(手当含む)という破格の待遇を提示しています。

日本に「人事」はなかった

終身雇用というと、会社が個人に与えるもの、と位置付けられてきた節があります。しかし、離職率が高まるにつれて分かってきたことは、それとは逆に「社員がその会社に勤め続けてくれる」ことによる会社側のメリットです。

離職率の高いアメリカ企業で膨大にかかっている採用コストが、日本企業ではほとんどかからないこと。そして何よりも、終身雇用と引き換えに社員を子飼いにして、会社が勤務地を含めた人事・配置を好き勝手にできました。

不本意な人事であっても人が会社を辞めないので、会社は将棋やチェスの「駒」のようにして配置を決められます。人事施策は圧倒的に楽に実行できました。

このように、日本企業には人材マネジメントという概念は、あるようでいてほぼ存在していなかったに等しい。そんなにわかに信じられない事実も明るみに出ています。

会社が終身雇用という「印籠」を見せつけられなくなった今、終身雇用という「夢」から覚めた個人はかつてのように従順ではありません。ようやく、人に向き合うという意味で、本当の「人事」を考える必要性に企業は迫られているともいえます。

先に挙げた配属別採用や転勤有無別採用は、ほんの入り口に過ぎません。これまでは20~30代の離職問題を中心に取り上げてきました。日本の雇用・人事の最大の問題点は、中高年層が死んだ魚のような目をしていることにあります。

次回はこの問題の深層に迫ります。

参考文献

*1:【初激白】NTT社長が明かす、「本気で」働き方を変える理由 NewsPicks

*2:不況における松下幸之助の研究 PHP総合研究所佐藤悌二郎 THE21

*3:ジョブ型雇用とは何か 濱口桂一郎 岩波新書

その他:【衝撃】日本は今、「人を生かせない」クライシスにある NewsPicks