【解剖】150万回1on1データが示す、日本人のコミュニケーションの盲点

うちは日ごろからコミュニケーションしているから大丈夫──。

このような主張をよく耳にします。それは本当でしょうか。本当に「相手のことを理解している」でしょうか。

コミュニケーションは十分だと思っている組織に限って、「やる気があるのに、なぜ急にやめると言い出したんだ」などと、優秀な社員の「まさかの」突然退職に悩まされてはいないでしょうか。

そんな時こそ、「あの人がそんな考えを持っていたとは意外だった」というサプライズの声、または「もっと早くに話してくれればよかったのに」といった嘆きの声、出ていませんか。

コミュニケーションをしているものの、本当に相手を理解するには至ってなかったのです。

そこで本記事で紹介するのが、株式会社KAKEAI(カケアイ)が保有する150万回超の1on1データから浮き彫りになった、職場のコミュニケーションの「盲点」。それは

📌普段のコミュニケーションでは、あまり話されないテーマがある

📌あまり話されないテーマこそ、多くの人が苦手としている

📌その苦手なテーマが、組織エンゲージメントと関連している

ということです。

エンゲージメントはもとより、メンバーの離職にも一枚嚙んでいる職場のコミュニケーション、今こそ見つめ直してみませんか。

普段のコミュニケーションはすれ違いだらけ

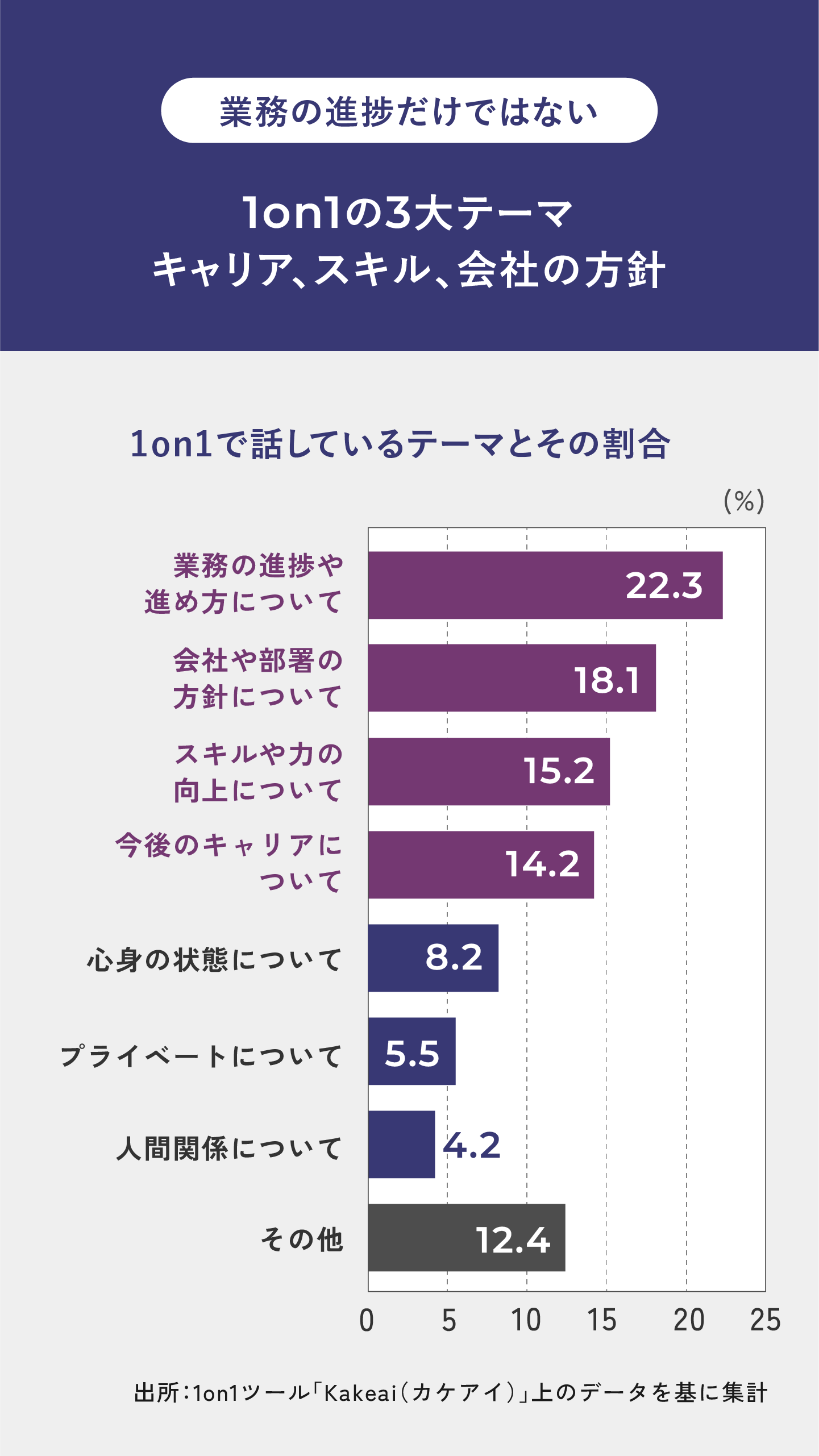

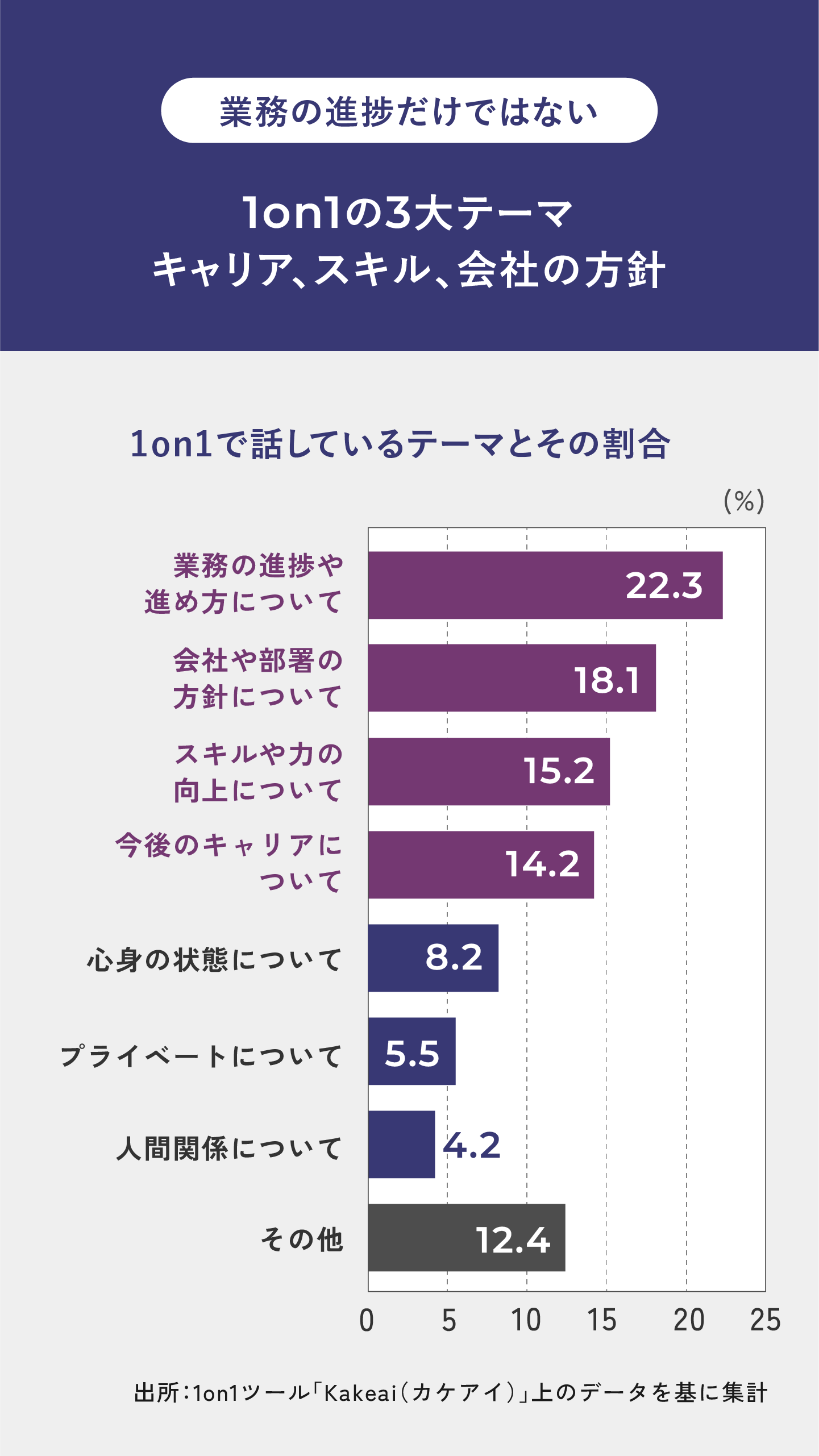

まず知っていただきたいのは1on1ミーティングで話す「内容」についてです。

1on1ツール「Kakeai(カケアイ)」に蓄積されている150万回の1on1データによれば、実際に話しているテーマは以下の図のような割合になっています。

Kakeaiでは、部下が事前に話したいテーマを選び、上司に伝える仕組みになっています。そうすることで、上のグラフのように一つのテーマに集中することなく分散するようになります。

逆に事前にテーマを指定しないと、話すテーマが「業務の進捗」に偏ってしまうことが予想されます。

実際、現実のコミュニケーションでは「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」に代表される業務の話が大半を占めがちです。しかし、メンバーが本当に話したいテーマはもっと多岐にわたっているのです。

特に「会社・部署の方針」や「今後のキャリア」のようなテーマはメンバーが強い関心を寄せているものの、多くの企業ではそれらを話し合う機会が年2、3回程度の評価面談などに限定されるでしょう。

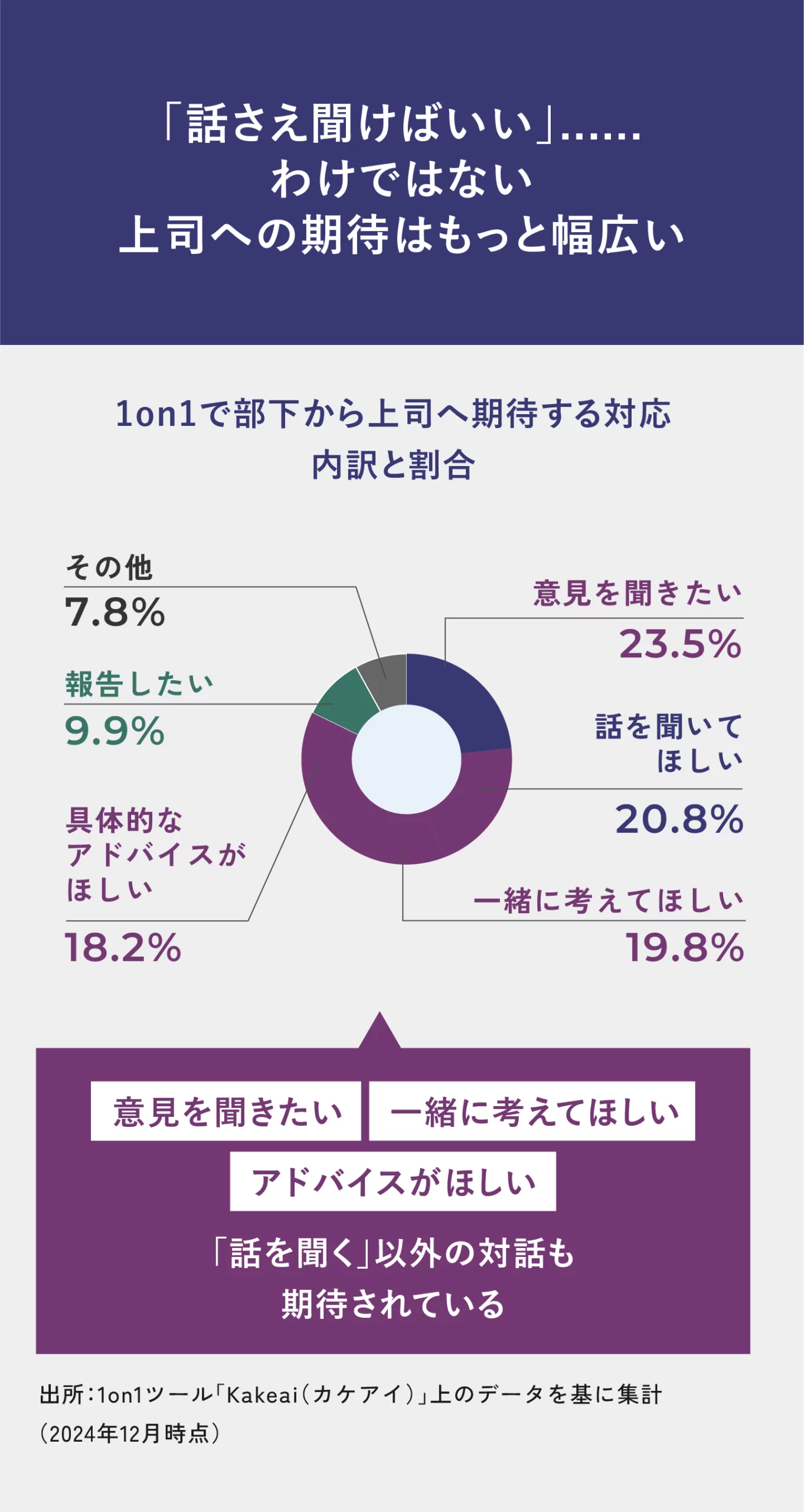

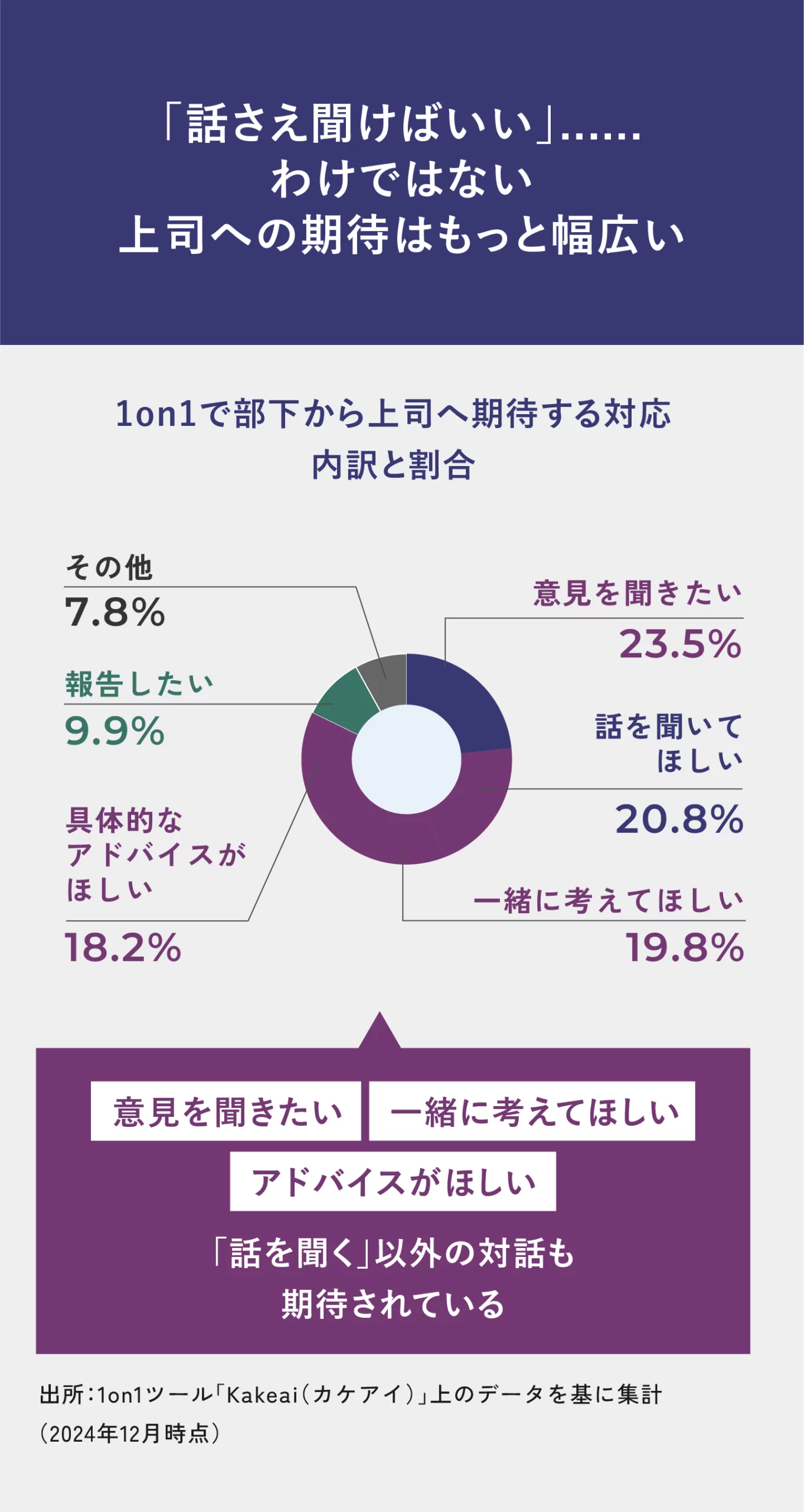

次は、上司と部下の対話の「やり取り」についてです。

上司は、部下に対して「話を聞く」や「アドバイスする」など、様々な対応が求められています。実際に部下が上司へ期待している対応は以下の通りです。

こちらも、部下が事前に「期待する対応」を選んで上司に伝える仕組みになっており、先ほど紹介したテーマと同様にどれか一つに集中することなく分散しています。

最近では、上司が一方的に話をする、それも武勇伝を聞かせたるようなことはご法度となり、上司は部下の声を「傾聴」すべし、とされています。

ところが興味深いことに、実際には「意見を聞きたい」、「一緒に考えてほしい」、「具体的なアドバイスが欲しい」といった対応も期待されています。しかも、その比率は「話を聞いてほしい」に近い、またはより高いのです。

このように、日頃のコミュニケーションには以下の「盲点」があることが分かりました。

📌放っておくとコミュニケーションのテーマが業務に偏る

📌上司は「話を聞くべし」と気張ってはいるものの、部下は「アドバイスしてほしい」と思っているような、上司の気合と部下の期待の「すれ違い」が発生している可能性がある

この時点で「普段からコミュニケーションしているから大丈夫」と思っている組織が、「大丈夫ではない」ことがお分かりいただけるでしょう。

150万回の1on1が示す、日本人の「苦手」

これまで説明したように、業務進捗の報告以外にも、メンバーが話したいテーマや対応が存在することが分かりました。

しかも、いざやろうにも、普段してこなかったテーマや対応だけに、私たちが苦手にしているという実態も浮き彫りになっています。

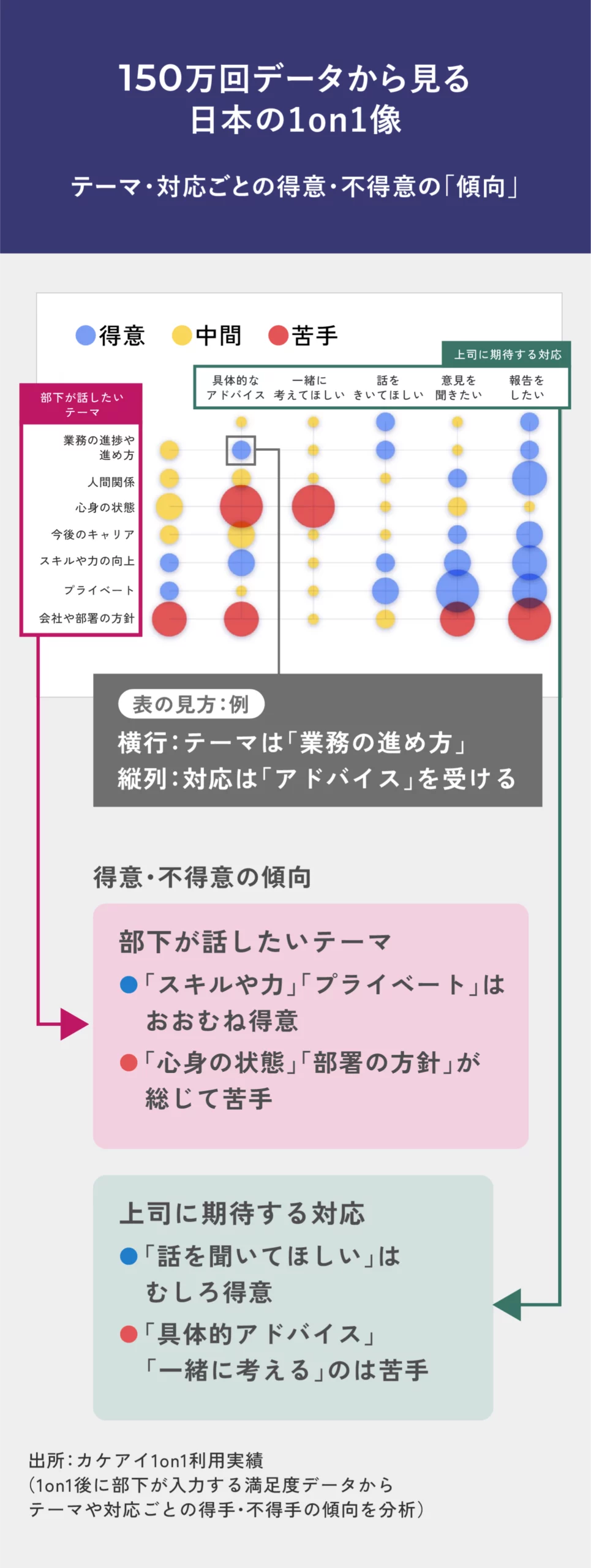

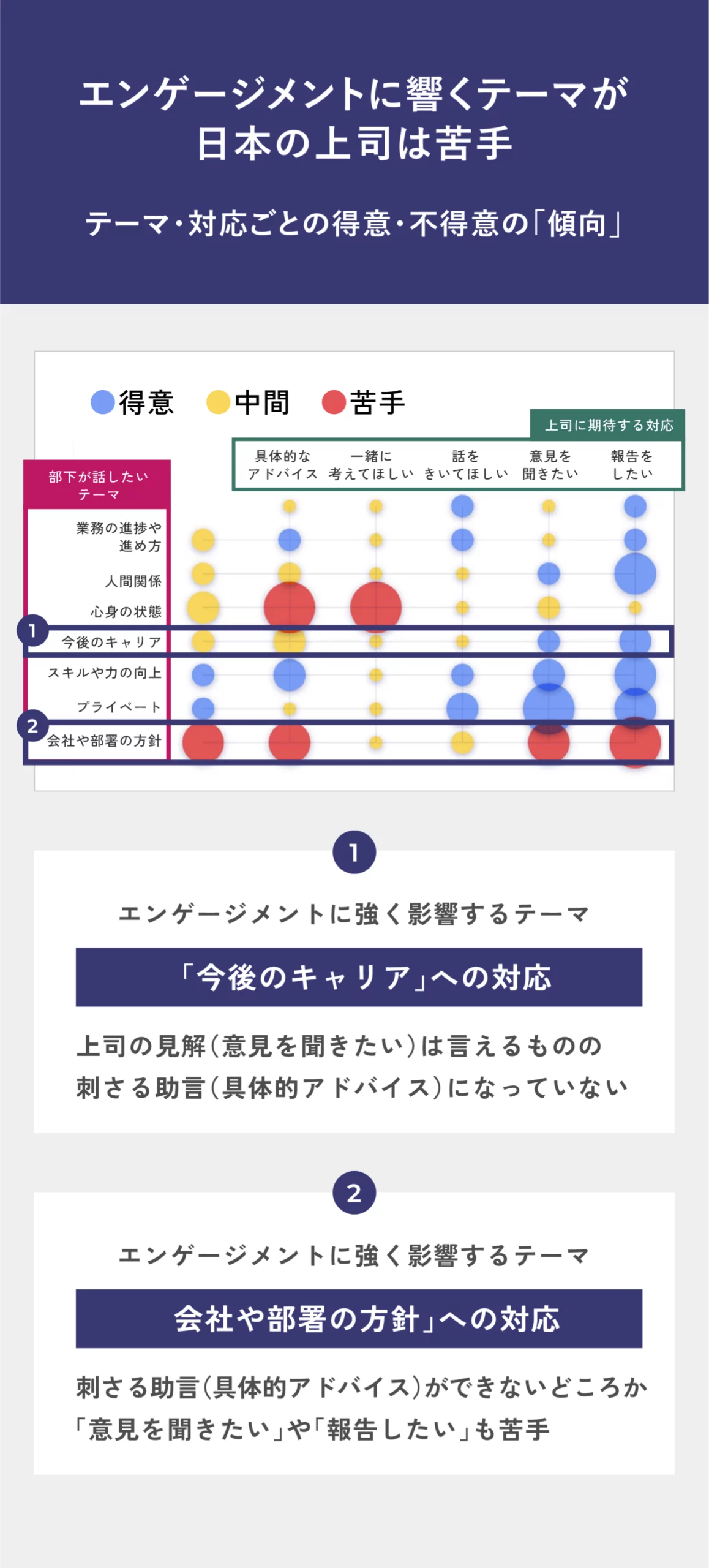

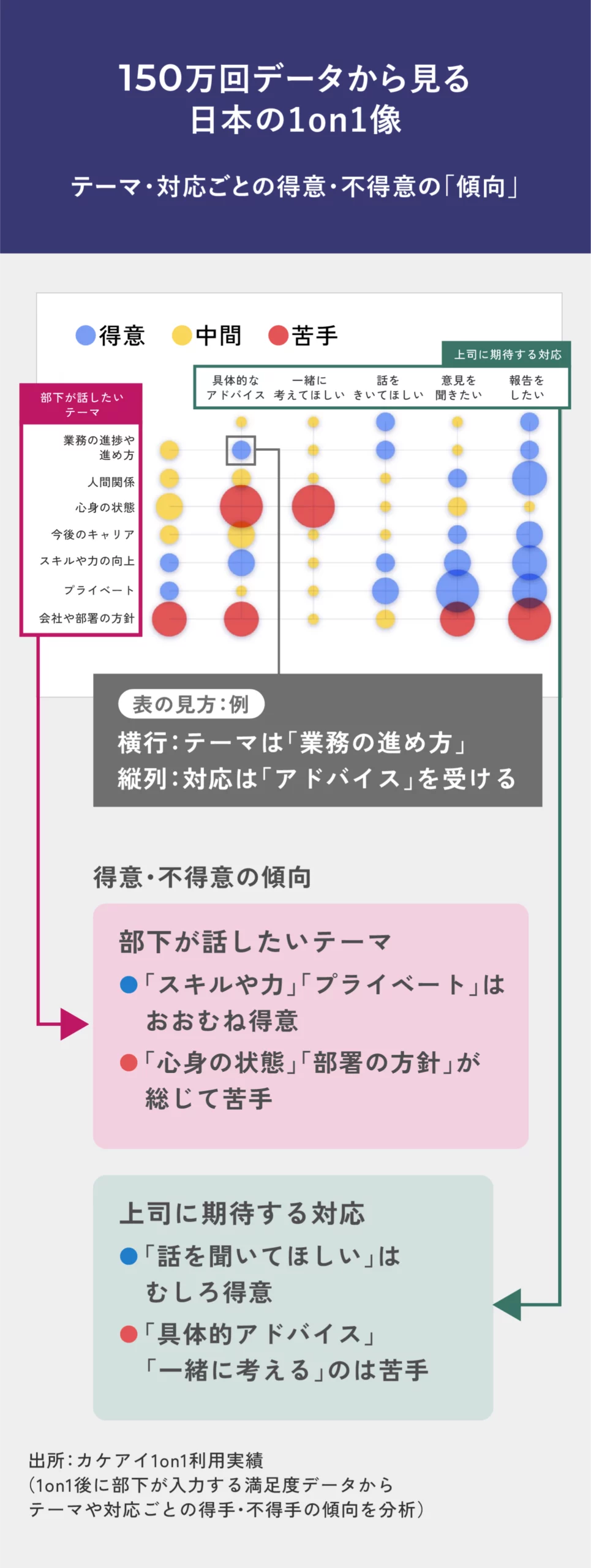

以下に紹介するのが、150万回超の1on1データによって明るみに出た、私たちが1on1で一般に得意・不得意としていることです。

「普段からコミュニケーションしている」企業であれば、「業務の進捗を報告する」だとか、人間関係の潤滑油として「プライベートの話を聞いてもらう」ことならやっているでしょう。その実態を反映しているのか、「部下のスキル」や「プライベート」といったテーマについては、得意を示す青丸が多く、おおむね得意といった結果となっています。

一方、「心身の状態」、「会社や部署の方針」は苦手を示す赤丸が目立ちます。また、「人間関係」や「今後のキャリア」も決して得意なテーマではないことが示されました。

続いて、部下が「上司に期待する対応」においても示唆に富む結果が出ています。

部下から「話を聞いてほしい」時の1on1は、得意を示す青丸、または得意でも不得意でもないことを示す黄色丸が多く、おおむね良好な結果が出ました。つまり、上司は「意見を聞く」ことに関しては、少なくとも「苦手ではない」のです。

逆に、「(部下に)具体的なアドバイスをする」または「(部下と)一緒に考える」という対応では、赤丸が目立ち、全般的に苦手にしていることが分かります。

このように一般の通説とは必ずしも相容れない得手・不得手があることが分かります。やはり、「普段のコミュニケーションが大丈夫」とは限らないようです。

こんなやり取りがエンゲージメントを下げる

近年、人事や組織の関心ごとといえば、なんといっても「組織エンゲージメント」。生産性や離職率と強い相関関係があることが分かっています。

1on1を導入する組織の主な狙いの一つも「エンゲージメント向上」です。実際、1on1がきちんと機能すれば、ほとんどの場合、エンゲージメントに良い影響があることが分かっています。

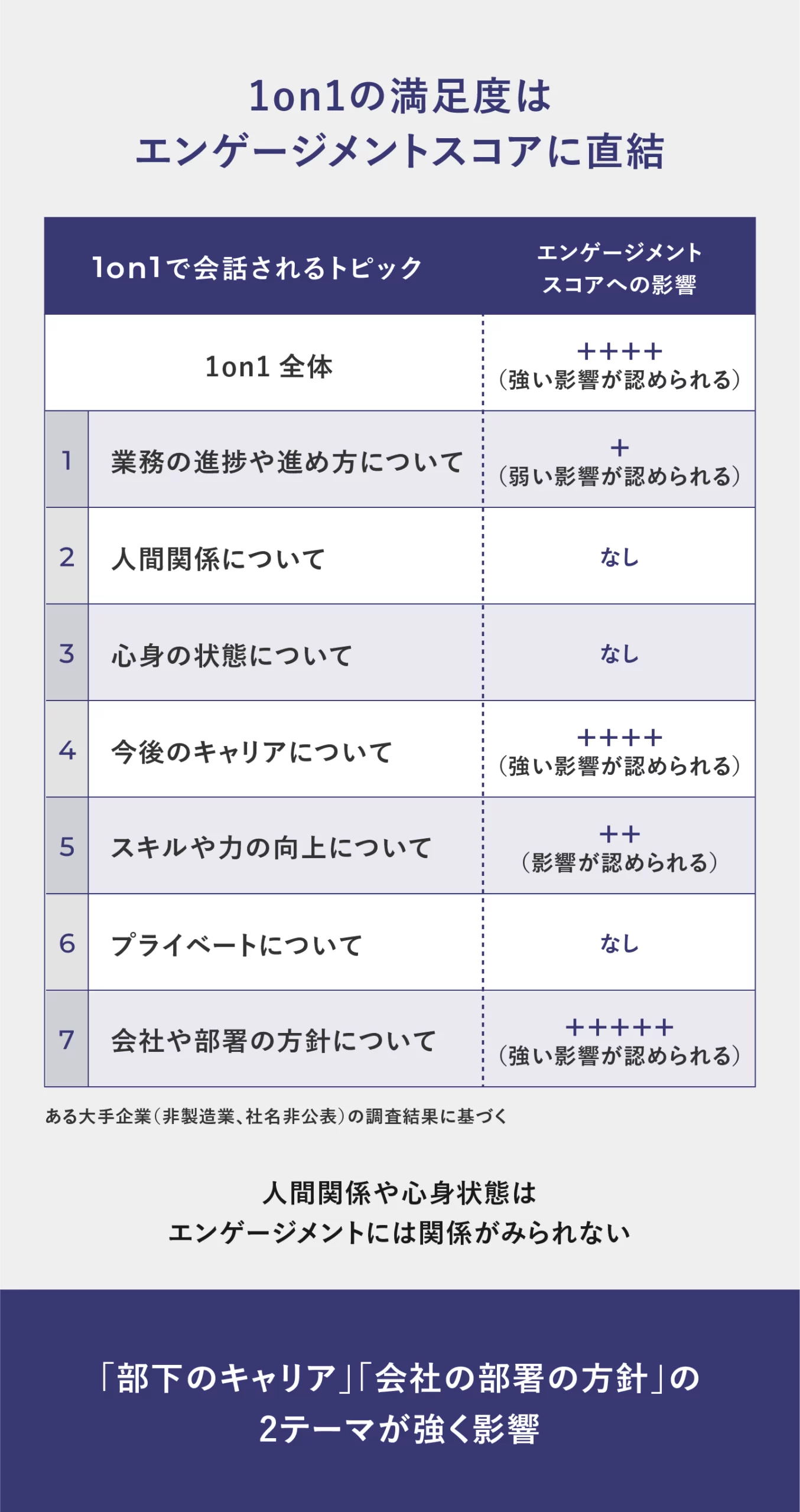

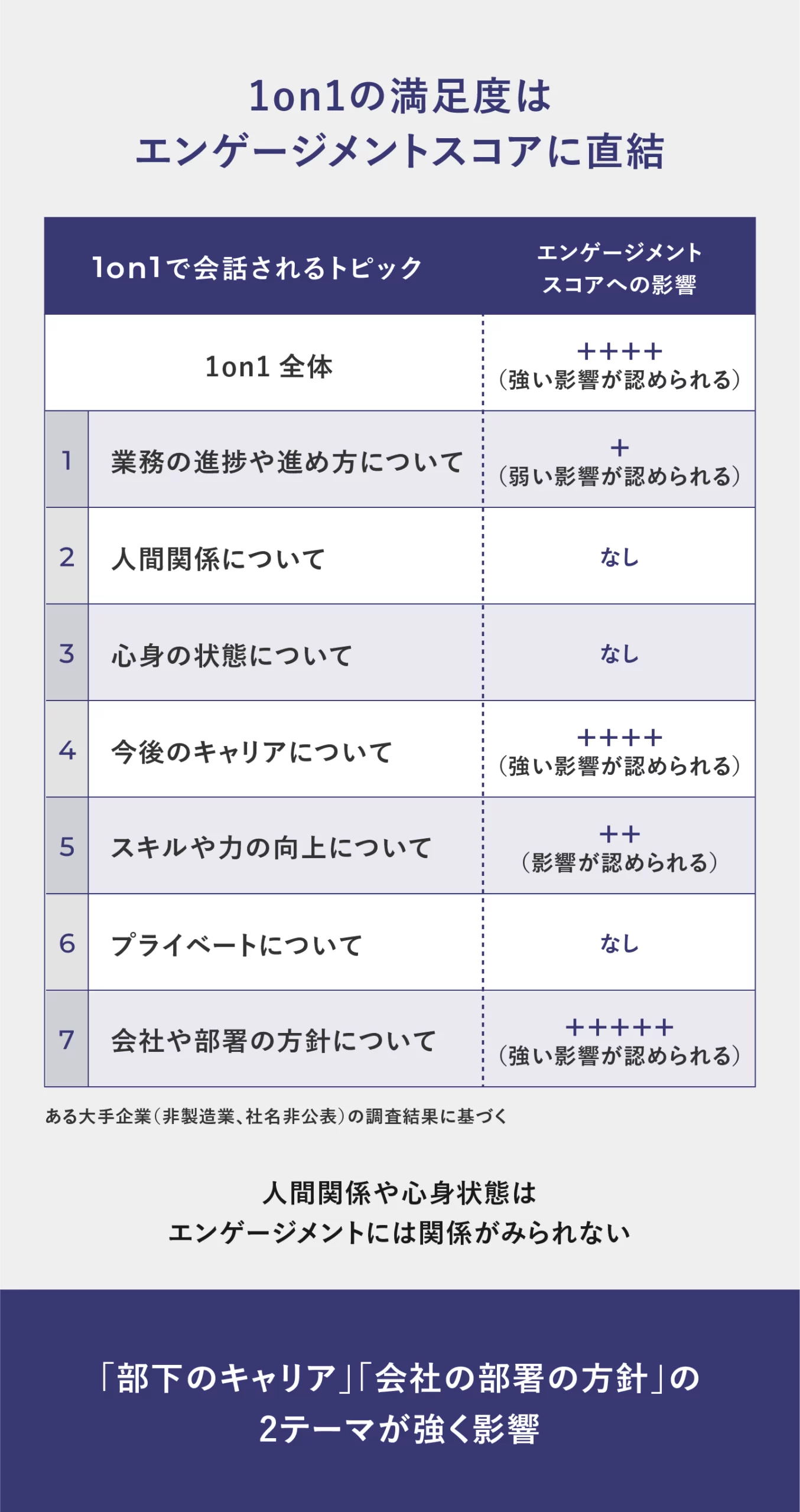

では、先ほど挙げた対話の「テーマ」のうち、どの項目がエンゲージメントに大きく影響しているのしょうか。

以上の表から、「人間関係」や「心身の状態」では関連性が見られない一方、「将来のキャリア」と「会社・部署の方針」の2項目がエンゲージメントに強く影響することが分かりました。

ここでお気づきの方もいるでしょう。

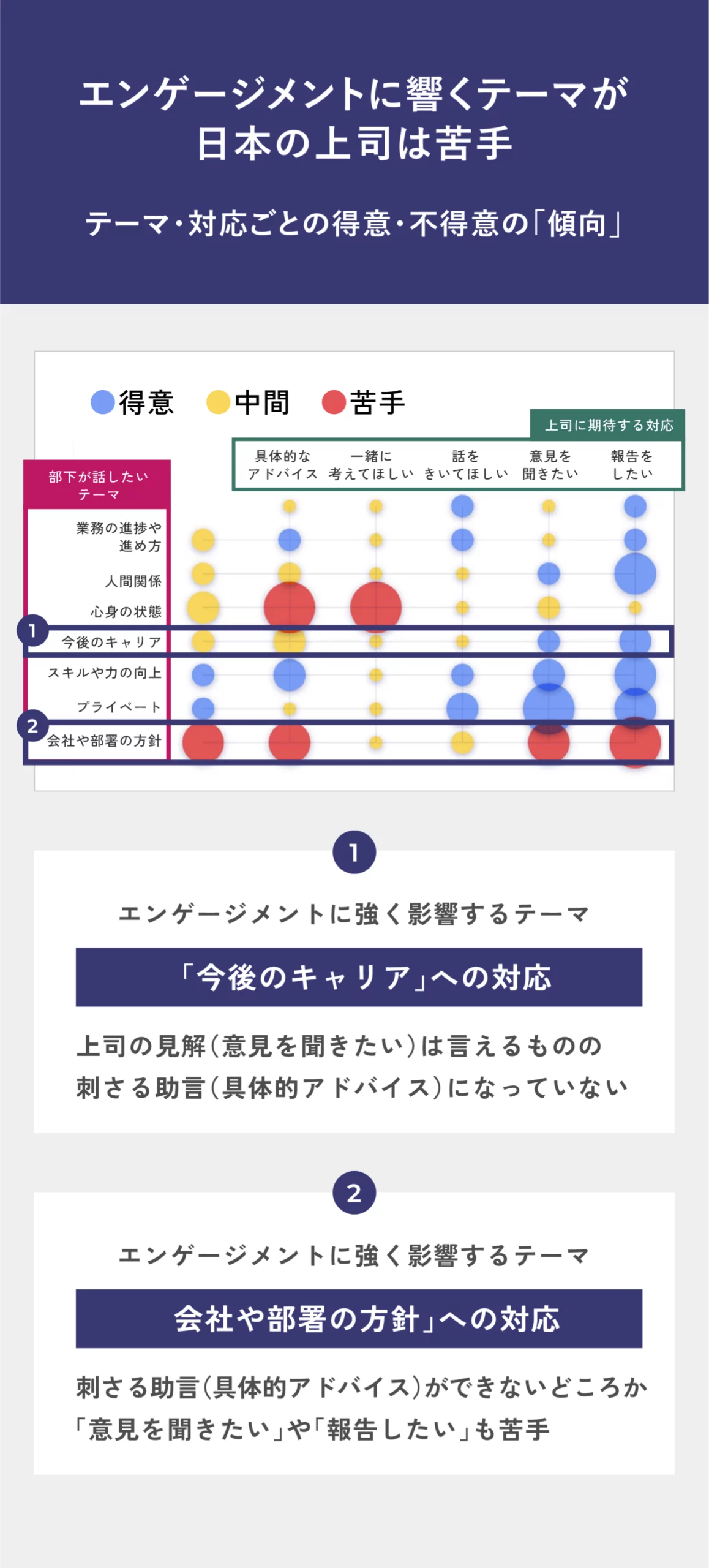

先ほど挙げた「テーマや対応ごとに得手・不得手」に立ち返ると、「会社や部署の方針」は多くのマネジャーが比較的苦手とするテーマです。

「今後のキャリア」についても部下が期待する対応によってはマネジャーが決して得意とは言えない結果が出ています。

特に「会社・部署の方針」については、「最も苦手」かつ「エンゲージメントに強く影響する」という点で、まさに「鬼門」のテーマ。しかも、このテーマに限っては、「上司自身の見解(意見を聞きたい)」と「報告を受けとめる(報告をしたい)」の両対応においても、1on1の満足度が低いことが分かります。

これは具体的にどのような状況を指すのでしょうか。例えば、あるメンバー(部下)が、「会社や部署の方針」に対して、どのような理由や背景があるのか率直に気になったとしてます。

それを上司に問うたところ、「いや、会社の方針だから」、「上がそう言っているんだから仕方がないだろう」といった返答が返ってくる......。そのようなやり取りが一例として挙げられます。

おそらく部下は心底「がっかり」しているのでしょう。かくしてエンゲージメントが低下し、場合によっては「退職を検討する」きっかけとなります。

逆に、会社・組織の方針を「上司なりに解釈して見解を述べる」だとか「自分の言葉で説明する」のような対応ができれば、この鬼門のテーマにおいても部下の1on1満足度は総じて高いことが分かっています。

となると、経営の意思決定には直接関与しないミドルマネジャー(中間管理職)であっても、自分なりの「ビジョン」や「理想」を持つことは重要です。

よく「一つ上のポジションになったつもり」や「自分が社長だったらどうするか」を日ごろから意識しなさいと言われます。そうした思考習慣を身に着けることで、「自分なりの見解」が磨かれていくものです。

相手を理解しない組織から人は去る

「うちはコミュニケーションを取っているから大丈夫」と思っている組織こそ、むしろお互いのことを驚くほど知らないケースが多々あります。

もちろん日ごろの仕事ぶりや業務報告のほか、いわゆる「飲みニケーション」を通じて、趣味や家族などのプライベートなどについてはそれなりにお互い知っているでしょう。

ところが、その人が「どのようなキャリアを実現したいか」、「モチベーションの源泉となる価値観は何か」といったことをどこまで理解しているでしょうか。「あまり」どころか「ほとんど」知らないのではないでしょうか。

こうした人間の「内面」の理解にまで至っていない一因は、一般に日本企業では日常業務と切り分けて深い対話をする機会がほとんどないからです。

もっとも、それも無理はありません。

日本でも転職が増えてきたとはいえ、これまで転職は「当たり前」のことではありませんでした。一方で、人事異動は頻度に行われてきました。つまり、会社間の人材流動性は低く、同じ会社の内部での人材流動性が高いのが日本の特徴でした。

しかも、その人事異動が個人の意志や希望に基づくケースは少なく、大半が会社都合によるものです。最近では運任せを意味する「配属・異動ガチャ」と呼ばれることもあります。

このように「キャリアは会社が決めるもの」であり、個人が明確な「将来のキャリア」の考えを持ったとしても、それがかなえられるは稀でした。それどころか、「自分が望むキャリア」を口にすることすらはばかられる風潮もありました。

かくして「日ごろコミュニケーションをしている組織」で話題になりにくいテーマが、将来のキャリアということになります。

今では転職が増えつつあり、その会社にずっと在籍することが「当たり前」ではなくなりました。もはや、「会社や部署の方針」について質問してくる部下に、「つべこべいわずにやれ」と言い放つ上司がいる組織から人は去っていきます。それも日ごろから問題意識を強く持つ人から。

決してパフォーマンスや体調、人間関係は悪くないのに、ある日突然、エース人材から退職の報告を受けることになり、「なんであの人か辞めると言い出すんだ」と周囲があっと驚くことになります。

日ごろの会話だけでは「人を知る」ことは案外難しいものです。「将来はこんなことをやりたい」、「こんな時にやりがいを感じる」、「会社の方針に対して自分はこう思う」のような「青臭い」対話に取り組む価値は、今こそあると言えます。

普段のコミュニケーションはすれ違いだらけ

まず知っていただきたいのは1on1ミーティングで話す「内容」についてです。

1on1ツール「Kakeai(カケアイ)」に蓄積されている150万回の1on1データによれば、実際に話しているテーマは以下の図のような割合になっています。

Kakeaiでは、部下が事前に話したいテーマを選び、上司に伝える仕組みになっています。そうすることで、上のグラフのように一つのテーマに集中することなく分散するようになります。

逆に事前にテーマを指定しないと、話すテーマが「業務の進捗」に偏ってしまうことが予想されます。

実際、現実のコミュニケーションでは「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」に代表される業務の話が大半を占めがちです。しかし、メンバーが本当に話したいテーマはもっと多岐にわたっているのです。

特に「会社・部署の方針」や「今後のキャリア」のようなテーマはメンバーが強い関心を寄せているものの、多くの企業ではそれらを話し合う機会が年2、3回程度の評価面談などに限定されるでしょう。

次は、上司と部下の対話の「やり取り」についてです。

上司は、部下に対して「話を聞く」や「アドバイスする」など、様々な対応が求められています。実際に部下が上司へ期待している対応は以下の通りです。

こちらも、部下が事前に「期待する対応」を選んで上司に伝える仕組みになっており、先ほど紹介したテーマと同様にどれか一つに集中することなく分散しています。

最近では、上司が一方的に話をする、それも武勇伝を聞かせたるようなことはご法度となり、上司は部下の声を「傾聴」すべし、とされています。

ところが興味深いことに、実際には「意見を聞きたい」、「一緒に考えてほしい」、「具体的なアドバイスが欲しい」といった対応も期待されています。しかも、その比率は「話を聞いてほしい」に近い、またはより高いのです。

このように、日頃のコミュニケーションには以下の「盲点」があることが分かりました。

📌放っておくとコミュニケーションのテーマが業務に偏る

📌上司は「話を聞くべし」と気張ってはいるものの、部下は「アドバイスしてほしい」と思っているような、上司の気合と部下の期待の「すれ違い」が発生している可能性がある

この時点で「普段からコミュニケーションしているから大丈夫」と思っている組織が、「大丈夫ではない」ことがお分かりいただけるでしょう。

150万回の1on1が示す、日本人の「苦手」

これまで説明したように、業務進捗の報告以外にも、メンバーが話したいテーマや対応が存在することが分かりました。

しかも、いざやろうにも、普段してこなかったテーマや対応だけに、私たちが苦手にしているという実態も浮き彫りになっています。

以下に紹介するのが、150万回超の1on1データによって明るみに出た、私たちが1on1で一般に得意・不得意としていることです。

「普段からコミュニケーションしている」企業であれば、「業務の進捗を報告する」だとか、人間関係の潤滑油として「プライベートの話を聞いてもらう」ことならやっているでしょう。その実態を反映しているのか、「部下のスキル」や「プライベート」といったテーマについては、得意を示す青丸が多く、おおむね得意といった結果となっています。

一方、「心身の状態」、「会社や部署の方針」は苦手を示す赤丸が目立ちます。また、「人間関係」や「今後のキャリア」も決して得意なテーマではないことが示されました。

続いて、部下が「上司に期待する対応」においても示唆に富む結果が出ています。

部下から「話を聞いてほしい」時の1on1は、得意を示す青丸、または得意でも不得意でもないことを示す黄色丸が多く、おおむね良好な結果が出ました。つまり、上司は「意見を聞く」ことに関しては、少なくとも「苦手ではない」のです。

逆に、「(部下に)具体的なアドバイスをする」または「(部下と)一緒に考える」という対応では、赤丸が目立ち、全般的に苦手にしていることが分かります。

このように一般の通説とは必ずしも相容れない得手・不得手があることが分かります。やはり、「普段のコミュニケーションが大丈夫」とは限らないようです。

こんなやり取りがエンゲージメントを下げる

近年、人事や組織の関心ごとといえば、なんといっても「組織エンゲージメント」。生産性や離職率と強い相関関係があることが分かっています。

1on1を導入する組織の主な狙いの一つも「エンゲージメント向上」です。実際、1on1がきちんと機能すれば、ほとんどの場合、エンゲージメントに良い影響があることが分かっています。

では、先ほど挙げた対話の「テーマ」のうち、どの項目がエンゲージメントに大きく影響しているのしょうか。

以上の表から、「人間関係」や「心身の状態」では関連性が見られない一方、「将来のキャリア」と「会社・部署の方針」の2項目がエンゲージメントに強く影響することが分かりました。

ここでお気づきの方もいるでしょう。

先ほど挙げた「テーマや対応ごとに得手・不得手」に立ち返ると、「会社や部署の方針」は多くのマネジャーが比較的苦手とするテーマです。

「今後のキャリア」についても部下が期待する対応によってはマネジャーが決して得意とは言えない結果が出ています。

特に「会社・部署の方針」については、「最も苦手」かつ「エンゲージメントに強く影響する」という点で、まさに「鬼門」のテーマ。しかも、このテーマに限っては、「上司自身の見解(意見を聞きたい)」と「報告を受けとめる(報告をしたい)」の両対応においても、1on1の満足度が低いことが分かります。

これは具体的にどのような状況を指すのでしょうか。例えば、あるメンバー(部下)が、「会社や部署の方針」に対して、どのような理由や背景があるのか率直に気になったとしてます。

それを上司に問うたところ、「いや、会社の方針だから」、「上がそう言っているんだから仕方がないだろう」といった返答が返ってくる......。そのようなやり取りが一例として挙げられます。

おそらく部下は心底「がっかり」しているのでしょう。かくしてエンゲージメントが低下し、場合によっては「退職を検討する」きっかけとなります。

逆に、会社・組織の方針を「上司なりに解釈して見解を述べる」だとか「自分の言葉で説明する」のような対応ができれば、この鬼門のテーマにおいても部下の1on1満足度は総じて高いことが分かっています。

となると、経営の意思決定には直接関与しないミドルマネジャー(中間管理職)であっても、自分なりの「ビジョン」や「理想」を持つことは重要です。

よく「一つ上のポジションになったつもり」や「自分が社長だったらどうするか」を日ごろから意識しなさいと言われます。そうした思考習慣を身に着けることで、「自分なりの見解」が磨かれていくものです。

相手を理解しない組織から人は去る

「うちはコミュニケーションを取っているから大丈夫」と思っている組織こそ、むしろお互いのことを驚くほど知らないケースが多々あります。

もちろん日ごろの仕事ぶりや業務報告のほか、いわゆる「飲みニケーション」を通じて、趣味や家族などのプライベートなどについてはそれなりにお互い知っているでしょう。

ところが、その人が「どのようなキャリアを実現したいか」、「モチベーションの源泉となる価値観は何か」といったことをどこまで理解しているでしょうか。「あまり」どころか「ほとんど」知らないのではないでしょうか。

こうした人間の「内面」の理解にまで至っていない一因は、一般に日本企業では日常業務と切り分けて深い対話をする機会がほとんどないからです。

もっとも、それも無理はありません。

日本でも転職が増えてきたとはいえ、これまで転職は「当たり前」のことではありませんでした。一方で、人事異動は頻度に行われてきました。つまり、会社間の人材流動性は低く、同じ会社の内部での人材流動性が高いのが日本の特徴でした。

しかも、その人事異動が個人の意志や希望に基づくケースは少なく、大半が会社都合によるものです。最近では運任せを意味する「配属・異動ガチャ」と呼ばれることもあります。

このように「キャリアは会社が決めるもの」であり、個人が明確な「将来のキャリア」の考えを持ったとしても、それがかなえられるは稀でした。それどころか、「自分が望むキャリア」を口にすることすらはばかられる風潮もありました。

かくして「日ごろコミュニケーションをしている組織」で話題になりにくいテーマが、将来のキャリアということになります。

今では転職が増えつつあり、その会社にずっと在籍することが「当たり前」ではなくなりました。もはや、「会社や部署の方針」について質問してくる部下に、「つべこべいわずにやれ」と言い放つ上司がいる組織から人は去っていきます。それも日ごろから問題意識を強く持つ人から。

決してパフォーマンスや体調、人間関係は悪くないのに、ある日突然、エース人材から退職の報告を受けることになり、「なんであの人か辞めると言い出すんだ」と周囲があっと驚くことになります。

日ごろの会話だけでは「人を知る」ことは案外難しいものです。「将来はこんなことをやりたい」、「こんな時にやりがいを感じる」、「会社の方針に対して自分はこう思う」のような「青臭い」対話に取り組む価値は、今こそあると言えます。