エンジニア組織に1on1は必要か? この問いに一つの解を示す企業がある。

世界有数の自動車部品サプライヤー、アイシングループの「アイシン・デジタルエンジニアリング」(ADE)。社員の8割がエンジニアという技術者集団が1on1を始めたのは2021年だった。

コロナ禍でのテレワーク移行により会話の機会を奪われた技術者たちは、仕事に対する不安を抱えながら、それを伝える場所を持たずにいた。また、メンバーの個性を活かした人材育成を進めるためにも、組織は対話の場を必要としていた。

顕在化した組織課題に向き合うべく同社は1on1を始め、2024年からは1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入。今では「実施率100%」を達成するなど組織に対話が定着している。

今年で5年目となる同社の1on1はなぜ形骸化しないのか。2人のキーパーソンの話から技術者集団を動かす対話の本質を探る。

目次

コロナ禍で浮き彫りにした組織課題

ADEが1on1を導入したのは2021年。コロナ・パンデミックの拡大により組織のコミュニケーション課題が顕在化し始めた時期である。

テレワークに移行して以降、チャットやオンライン会議では業務連絡が優先され、何気ない会話や声かけの機会が減少した。

「コロナ以前はエンジニアたちが一つの空間で協働する賑やかな職場でした。しかし、コロナ禍でテレワークが主体となったことで、どうしてもコミュニケーションが希薄化していきました」(中島氏)

同社が抱えていた課題はそれだけではない。

「当社は当時、人材育成の転換期を迎えていました。従来の画一的な育成方針から個々の社員の個性を活かす方針に変わりつつあり、マネジャーのコーチングスキルの向上が課題として浮上したのです」(中島氏)

急激な時代の変化と共にあらゆる業界でマネジャー像が変わろうとしている。エンジニアの世界も例に洩(も)れないことが、熱流体系CAEグループを率いる安藤隆志氏の話から見えてくる。

「かつてのエンジニアの管理職は、経験豊富で製品開発に関する技術的な『答え』(=ゴール)を知ってる人が多くいました。しかし今は違います。新たな技術がどんどん生まれ、課題に対する答えを上司が持ってないことが前提となりつつある。ゴールに一番近いのは担当者であり、彼らを支援し、ゴールに導くことがマネジャーの役割と言えます」(安藤氏)

こうした現状に対応するため、同社ではメンバー時代の専門領域とは異なるグループを任されるマネジャーが少なくない。そのような配置によって、技術指導よりもメンバー支援に注力せざるを得ない環境が生まれるからだ。実際、中島氏も安藤氏も自身の専門とは異なる分野のグループを率いている。

ピープルマネジメントが本務となり部下との向き合い方を模索する中で、中島氏は1on1にマネジメント手法としての有効性を見出した。

「当時新任マネジャーだった私は、トップダウンで方針を示し、メンバーに納得させるというマネジメント像がうまく描けませんでした。メンバー一人ひとりの考えを引き出す1on1であれば、自分のスタイルにも合いそうだし、うまくグループをまとめられそうなイメージが持てました」(中島氏)

1on1導入と3年間の試行錯誤

2021年、ADEは1on1のトライアル導入に踏み切った。社員の成長促進・能力開発と社内コミュニケーションの活性化が狙いだった。

中島氏は1on1の運用ルールを以下の通り定めた。このスタイルはその後3年間続くことになる。

新たな取り組みには反発がつきものだが、ADEでは1on1を導入することへの批判はほとんど出てこなかった。それでも安藤氏は現実的な懸念を抱いていた。

「1on1についての有名な書籍を読みましたが、ハイキャリア向けの理想的な内容で、自分たちの現場でそんなにうまくいくものかと疑問に思いました」(安藤氏)

実際、手探りだった初年度は、アンケートで募ったメンバーの声にも厳しいものが含まれていた。しかし、「話してよかった」という回答が9割以上に上ったことから、組織は1on1の継続を決めた。

なぜメンバーから肯定的な回答がたくさん集まったのか。安藤氏はその背景をこう分析する。

「若手メンバーの中には『本当に自分は顧客に貢献できているのか』といった根本的な不安を抱えながら仕事をしている者が少なくありません。このような内面的な問題は、通常の業務報告の場では共有しづらいもの。彼らには個人的な思いを話す場が必要なのです」(安藤氏)

エンジニアに対するメンタルケアやモチベーション管理の必要性はメンバー側からも聞こえてきた。ある中堅メンバーは、技術的な壁に直面した際のエンジニアの心理についてこう説明する。

「表面上は知識やスキルの問題に見えるものの、実際は”自分にできるだろうか”という気後れが原因になっていることが少なくありません」(中堅メンバー)

このような精神状態に陥りやすいからこそ、1on1という場が気持ちを支え、背中を押してくれるものになってほしい──。一部のメンバーから寄せられた厳しい意見には、そんな願いが込められていたのかもしれない。

支援ツール導入による運用進化

ADEは2024年4月に1on1支援ツール「Kakeai(カケアイ)」を導入した。テコ入れの理由の一つは、改善活動の要となるアンケートの精度向上だ。

「半年に一度のアンケートでは寄せられる意見が記憶に新しい出来事に偏り、数カ月前に行われた1on1に対する感想などは吸い上げられていませんでした。また、内容が不明瞭な回答も少なからずあり、精度は決して高いとは言えませんでした」(中島氏)

実名でのアンケートであったため、メンバーが本音を言えていない可能性も考えられた。

また、マネジメント業務を抱える中島氏が自らアンケートを作成し、自ら回収するという「手動の作業」に多大な時間を費やしていたことも、ツール導入を進める要因の一つとなった。

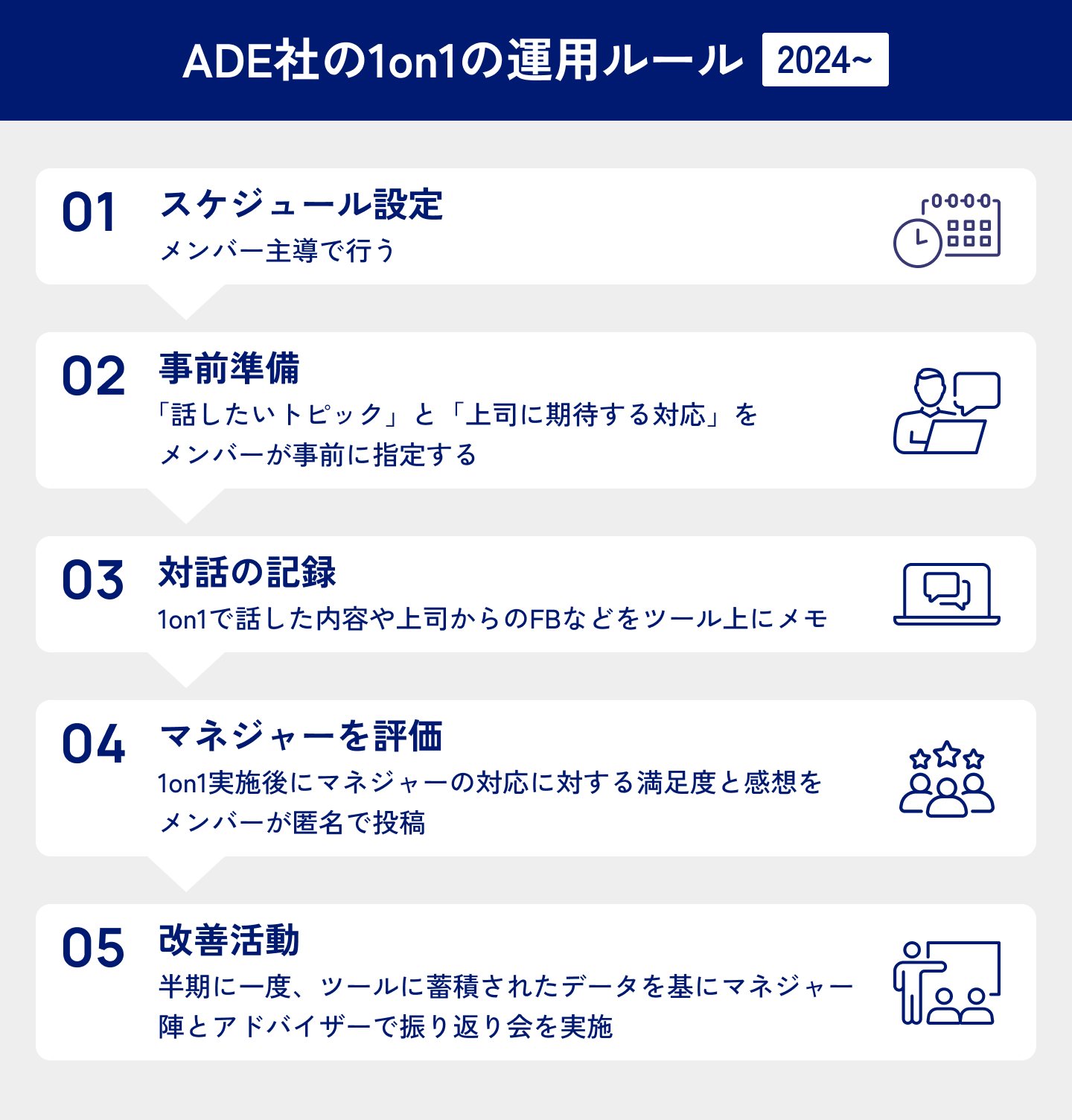

ADEはツール導入を契機に、1on1の全面的なアップデートを試みた。

同社はツール導入に併せて、1on1施策の成果指標となる「実施率100%」と「メンバー満足度80ポイント以上」をKPIとして設定した。

取材時、グループ長の安藤氏の1on1満足度スコアは87ポイントと高い数値を記録していた。

「浮き沈みはあって、80ポイントを下回る時もあります。数値が見えることで、自分の立ち位置がわかり、『改善しなければ』という気持ちになります」

安藤氏がそう明かすと、「1on1に積極的なマネージャーはメンバーに対して関心をもって臨んでいます。当然スコアを高めようと改善に取り組みます」と中島氏も言葉を繋ぐ。

ツールの導入により、データ分析を活用した継続的な改善サイクルが確立された。ADEでは現在、1on1支援ツールを提供する企業からアドバイザーを招き、共にデータを振り返る機会を設けている。

「1on1でメンバーが選ぶテーマの傾向や対応の得意・不得意をグループ長ごとに分析し、アドバイザーから具体的な改善指南を受けています」と中島氏。

振り返りの機会で、中島氏自身も「意見を聞きたい」というメンバーの要望に対して適切に応えられていないことが判明した。

アドバイザーからは「メンバーは単にあなたの意見を聞きたいのではなく、自分の考えとあなたの考えの違いを知りたいのです。両者の意見を比較しながら対話すると良いかもしれません」と具体的な助言を受けて、新たな視点が得られたという。

また、組織全体のパフォーマンスを分析したところ、多くのマネジャーが「一緒に考えてほしい」「意見を聞きたい」といったメンバーからの要望に十分応えられていないことや、「スキルや力の向上」というテーマについて全社的に対応が苦手な傾向にあることが判明した。

データが示す効果と現場の声

データ分析で明らかになった課題に対し、同社ではマネジャー同士でノウハウ共有の場を設けるなど、組織的な対応を進めている。こうした取り組みの効果は、メンバーの声からも確認できる。

熱流体解析グループのメンバーは「上司との心理的距離が縮まり、次第に本音の相談ができるようになった」と変化を語る。

また、ほかのグループメンバーからは「開発テーマの悩みをその場で共有し、修正してもらえる」「グループ長と話す機会がない人にとって、知ってもらえる場になっている」といった声も寄せられている。

対話の質が深まる中で、具体的なネクストアクションが生まれた事例もある。

熱流体解析グループのある中堅メンバーは、一人で進める業務の属人化に悩んでいた。それを知った上司はそのメンバーの先輩社員をアドバイザー役として任命し、サポート体制を整えた。

その一件以来、当該メンバーは1on1に対する姿勢がさらに積極的なものへと変化したという。

「上司に困りごとを共有すると実際に解決に動いてくれると実感してからは、些細なことでも相談するようになりました」(中堅メンバー)

形骸化を防ぐ継続的な工夫

4年間の継続を通じてADEに1on1は定着した。だが、中島氏は形骸化のリスクには常に目を光らせている。

「対話の質には浮き沈みがあります」と安藤氏が認めるように、実践上の課題は少なくない。多くのメンバーとの対話時間の確保や、負荷の大きい日常業務との両立など、継続的実施には常に困難がつきまとう。

こうした課題に対応するため、中島氏は「定期的にグループ長のフォローをしています。また全社員への説明会も定期的に実施しています」と説明。さらに、「時間を確保して1on1を実施し、データに基づく振り返りから改善へとつなげる。このサイクルを回すことが大切だと思います」と強調する。

「実施率100%」「メンバー満足度80ポイント以上」。これらのKPIを継続的に達成できているのも、こうした地道な取り組みがあってこそだ。

自動車産業の技術革新が加速する中、アイシングループ内でのオンリーワンの技術者集団を目指すADE。エンジニアたちの専門性と挑戦心を引き出し続ける対話文化が、その実現を支える原動力となっている。

(撮影:小島マサヒロ)