教える上司から聴く上司へ。1on1がもたらしたマネジメントの変化

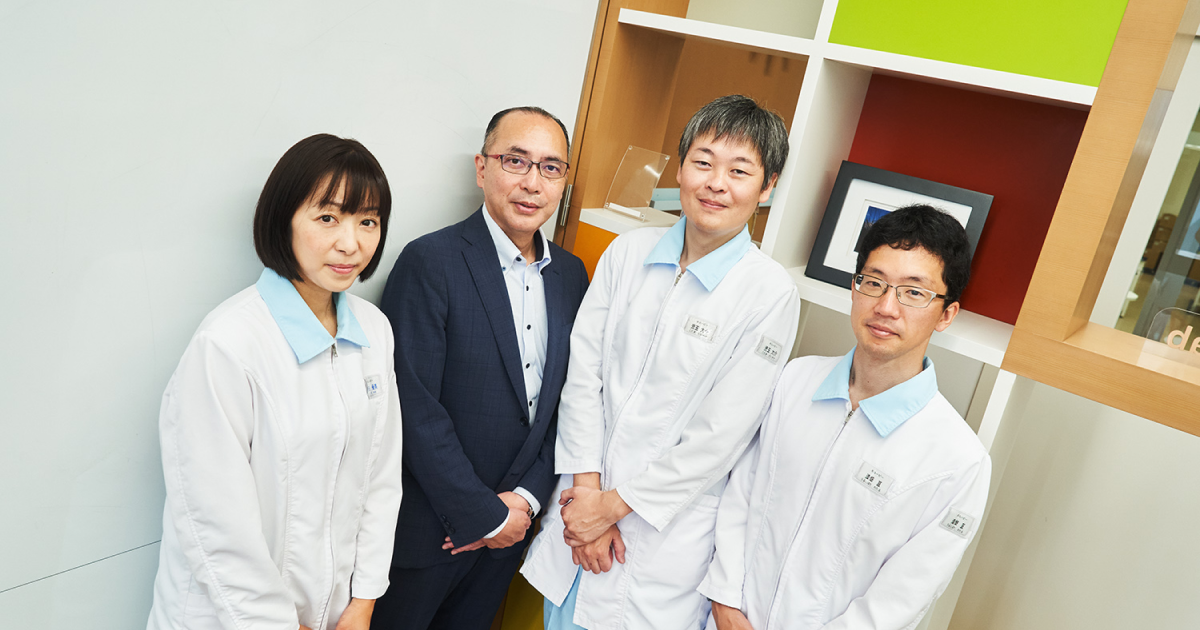

メンバーのサイモン・ソンさん(左)とマネジャーのジェームズ・ラムさん

スマートフォンや自動車向け電子部品を製造する「ムラタ・エレクトロニクス・マレーシア」は、マレー系、中国系、インド系、日本人が協働する多様性豊かな職場です。

同社では、多民族国家特有の「対立回避文化」が本音の対話を妨げ、中間管理職のマネジメント力不足が離職の一因となっていました。

この課題に対し、2024年6月から1on1制度のパイロットプログラムを開始。半期ごとに5名のマネジャーを選抜し、Kakeaiを活用して部下との定期的な対話を進めています。

「指示する」から「聴く」へのマネジメント変革は成功したのか。本プログラムの第2期に参加した資材調達部門のマネジャーJames Lum(ジェームズ・ラム)さんと、その部下Simon Soong(サイモン・ソン)さんに、6カ月の実践の成果を聞きました。

- 職場での本音の対話が少ない環境

- 中間管理職のマネジメントスキル不足

- 業務指示中心の一方向的なコミュニケーション

- 「指示型」から「傾聴型」マネジメントへの変化

- 双方向の対話の増加と新しい課題解決法の創出

- メンバーの主体的な1on1活用と関係性の深化

ジェームズ・ラムさんインタビュー(マネジャー)

Q:ムラタマレーシアは多様性豊かな職場と聞いています。マネジャーとしてどのようなことを意識していますか?

メンバーの力を最大限引き出すこと

私のチームはマレー系4人、中華系4人、インド系1人という多様な構成です。入社1年未満の新人から30年勤務のベテランまで幅広くいます。

マネジャーとして大切にしているのは、メンバーの力を最大限引き出すこと。その一つの姿勢として、勤務時間の50%をメンバーとの対話に使っています。部下のために時間を使うことがマネジャーの最も大事な仕事と考えています。

対話では個々のニーズや期待に敏感であることを心がけてきましたが、その姿勢がメンバーの力を引き出すことにつながっていたかというと、そうとも言えませんでした。

Q:メンバーとの対話にどのような課題があったのでしょうか。

業務指示がメインの一方向的なコミュニケーション

面談の多くが業務指示を出すための一方向的なコミュニケーションになっていたのです。

メンバーが課題を抱えて相談に来れば、一緒に考えたり、必要であれば教えたりしていました。でもそれは、1on1のようなメンバー主体の場ではありません。業務上の問題解決に終始し、部下の成長やキャリアについて深く話す機会にはなっていませんでした。

Q:そのような中で2025年1月から1on1プログラムに参加することになりました。ツールを活用して行う1on1は初めてかと思いますが、メンバーの反応はいかがでしたか。

1on1を楽しみにしてくれていた

私のチームメンバーは皆新しいコミュニケーションスタイルにオープンで、1on1を楽しみにしてくれていました。メンバー自ら予定を入れ、Kakeaiでトークテーマも事前に決めてくれていたので、私も準備をして1on1に臨めました。

実際に1on1を始めてみると、ベテランメンバーは面談に安心感を求める一方、若手や新入社員は、アドバイスやフィードバック、自分への期待を知りたがる傾向にありました。指摘や改善点を伝える場面では、叱責にならないように気遣うことも多く、難しさを感じたことを覚えています。

Q:1on1を続ける中で考え方やマネジメントの姿勢に変化はありましたか?

「教師」である必要はないという発見

1on1はアドバイスや指示を出すための場ではない、ということを学びました。

私たちムラタマレーシアのマネージャーは業務経験に基づく実務のスキルと戦術の立案スキルの両面が重視されます。しかし、チームを効果的にマネジメントするには、メンバーのタレント性を見抜き、育成する力も必要です。「何をどうやるか」を指示するのは簡単ですが、真に重要なのは、指示がなくても動ける自律的なチームを育てることです。

メンバーを鼓舞してその才能を引き出すには、一緒に課題を考えたり困りごとを聞いたりすることが欠かせません。1on1はそのための場です。マネジャーは常に「教師」である必要はありません。

Q:1on1の実践を通じて組織に変化はありましたか?

メンバーの主体性が向上

メンバーに「まずはあなたの考えを聞かせて」と言うようになりました。結果、双方向のコミュニケーションが増え、新しいアイデアや課題解決法が生まれるようになりました。

組織文化は劇的に変わったわけではありませんが、マネジャーがメンバーと過ごす時間は確実に増えており、とても良い兆候だと感じています。

Q:6カ月間の経験を踏まえ、質の高い1on1を実現するためには何が必要だと思いますか?

継続性と双方向のフィードバックが鍵

いくつかあります。まず1on1は単発ではなく、継続的かつ計画的に実施することが重要です。目的を明確にし、マネジャーとメンバー双方がその目的を共有し、コミットすることが必要です。

また、マネジャーが部下からフィードバックをもらうことも重要です。Kakeaiでは1on1終了後に部下が満足度を入力し、そのデータをもとにマネジャーの1on1における得意・不得意が可視化されます。

私は「プライベート」に関する対話が不得意であることが判明し、自分のコミュニケーションスタイルを見直すきっかけになりました。マネジャーが成長するためには、部下が正直にフィードバックできる環境を整えることが欠かせません。

加えて、1on1は評価や叱責の場ではなく、メンバーのキャリア支援の場として位置づけることが大切です。そのためにはアクティブリスニングを心がけ、部下一人ひとりのニーズに合わせた対話を実践することが必要でしょう。誰にも使える「万能な1on1」などは存在しないのです。

サイモン・スンさんインタビュー(メンバー)

Q:2025年1月から半年間、Kakeaiを使った1on1が始まりました。どのような経験でしたか?

話題が広がり、対話が深まった

私のチームでは以前から1on1を行っていましたが、90%以上が業務指示や技術指導でした。Kakeai導入後は、事前にテーマを選択できるようになり、話題の幅が大きく広がりました。社内制度や部門の方針、会社の将来の方向性など、より戦略的な内容を話すようになったのです。

私は1on1でマネジャーに「期待する対応」として「具体的なアドバイスが欲しい」を選択していました。まだ社歴が浅いこともあって、1on1の時間もしっかり学びにつなげたいという意識が強かったからです。

Q:1on1を通じて、上司との関係や組織への考え方は変化しましたか?

関係性が深まり、キャリアへの意欲が向上

1on1を通じて上司との関係性は確実に強化されました。信頼関係は一朝一夕で築けるものではありません。時間をかけて積極的に対話することが重要だと実感しています。

1on1では様々な話をしましたが、特に印象深いのは、上司から「2027年の中期経営計画」を共有してもらったことです。会社が目指すことへの理解が深まり、将来への期待が高まりました。

こうした経験を重ねる中で、より意欲的に学び・行動しようという気持ちが強まり、自分のキャリアをこれまで以上に進歩させたいと思うようになりました。

Q:マレーシアでは「対立を避ける」文化があると聞きますが、上司に本音を話すことに抵抗はありませんでしたか?

建設的な対話の場合は無用な遠慮はしない

確かに一般的にマレーシア人は対立を避ける傾向があり、私も無益な衝突は避けたいと思っています。ただ、会社に利益をもたらすために必要であれば、対立も辞さないスタンスです。私の部署では意見を出しやすい環境が整っており、建設的な提案は歓迎されます。

Q:Kakeaiには1on1終了後にメンバーが5段階で満足度を入力したり、「1on1の感想」を選択式で回答したりする仕組みがありますが、活用しましたか?

学びがあるから正直に評価

幸いにも私は1on1で毎回何らかの学びがあったため、1on1の満足度は常に高くつけていました。上司からも満足度や感想は正直な気持ちで選択するよう促されていたので、遠慮せずに回答できる環境でした。

Q:メンバーが1on1を有意義に過ごすためには、どのような姿勢が求められますか。

準備とオープンマインドが鍵

まず大切なのは、事前準備です。話したいことを構想し、事前にトークテーマを設定する。マネジャーとメンバー双方が準備して臨むことで、限られた時間を有効に使えます。

そして、オープンマインドで臨むこと。上司の話を聞くだけでなく、自分の意見も正直に伝える姿勢が重要です。この双方向性が1on1の価値を高めます。

私自身、最初は何を話すべきか戸惑いましたが、回を重ねるうちに上司との1on1から学べることは無限にあると気づきました。

Kakeaiは、文化的背景の違いを超えて、マネジャーとメンバーが理解し合うチャンスを作ってくれます。1on1は、マネジャーが部下と真剣に向き合う貴重な時間。この機会を最大限活用することで、マネジャーもメンバーも大きく成長できると考えます。

※上記事例に記載された内容は、2025年06月取材当時のものです。閲覧時点では変更されている可能性があります。ご了承ください。