「自身の将来像をより明確に描きたい」という社員の声を叶える、組織横断型1on1

阪急阪神不動産株式会社 賃貸事業本部 賃貸事業部 (取材当時のご所属:阪急阪神エステート・サービス株式会社 総務部 係長 グループ営業推進室) 井原 優さん(写真左) / 阪急阪神ホールディングス グループ開発室 事業開発部 兼 ライフデザイン阪急阪神 兼 ウェルビーイング阪急阪神 (取材当時のご所属:同グループ経営企画室 経理部) 首藤 ゆいさん(同中央) / 阪急阪神ホールディングス 人事総務室 人事部 七良浴 和也さん(同右)

鉄道や不動産から、タイガースや宝塚歌劇団まで、100社以上の多種多様なグループ企業を抱える阪急阪神ホールディングス(以下、HD)。同社では、変化の激しいこの時代にも、引き続き安心・快適、夢・感動を届けられるよう、強力なビジネスリーダーを育成しています。この戦略のもと、2018年以降、総合職を一括採用し、入社後にグループ各社へ出向する人材配置を採用しています。

阪急阪神ホールディングスでは、社員の成長促進に向けて、常に改善を重ねてきました。そこでさらに見えてきた機会として、社員のキャリア形成支援・グループ全体としての一体感の醸成があります。グループの総合職として、全事業を横断した多種多様なキャリアが存在することにより、若手社員の間では、今後のキャリアをより明確に描ける環境づくりが求められています。また、多くの社員が事業会社へ出向し幅広い経験を積む中で、HD社員同士の結びつきをさらに強化し、グループ全体としての一体感及びグループ全体最適の視点を醸成していくことに重点を置いています。従業員と会社の成長をさらに後押しすべく、「BanSo!(バンソ)」と名付けた組織横断型の1on1施策を2024年10月から開始しました。

260人の若手社員(メンティー)と160人の中堅社員(メンター)が参加するこの大規模プロジェクトは、どのようにして進められたのか。プロジェクトの仕掛人と参加者に舞台裏を話していただきました。

- 若手社員のキャリア形成支援の充実

- グループ全体としての一体感のさらなる向上

- グループ利益の最大化を図る「全体最適」視点の養成

- 後輩社員をサポートすることに対し、熱き想いを持つ中堅・ベテランHD社員の顕在化

- 「斜めの関係」を通じた、共感ベースの対話環境の創出

- メンター・メンティー双方が獲得した、組織を超えた視野と人的ネットワーク

「社員のキャリア形成」・「グループ全体としての一体感」を促進するために

Q:BanSo!を開始した背景を教えてください。

社員のキャリア形成支援、そして、グループ全体としての一体感の醸成を目指して。

七良浴さん(人事部): 大きく二つの注力点がありました。まずは「キャリア形成の支援」です。当社では入社後、グループの総合職として多様な経験を積むべく、100以上のグループ会社をフィールドとして、おおよそ3~5年ごとに異動や担当変更があります。

その内容は人ぞれぞれで、出向する会社や業務が大きく変わり、職場環境が大幅に変化する場合もあれば、経理や法務など基本的なスキルはそのままに、それを異なる事業会社で活かすこともあります。こうした環境の中、「想像していなかった業務に携わることで自分の可能性を探ることができた」「自身が認識していなかった興味関心に気付けた」と前向きに捉える声もあれば、「自分は将来“何屋”になるのだろう?」と不安を抱える若手社員も居ました。私たちは様々な声に真摯に耳を傾け、社員一人ひとりの成長とキャリア形成を全力でサポートしていくにはどうすれば良いか、社内の仕組みなどを継続的に見直していました。

もう一つは「グループ全体としての一体感の醸成」です。HD社員は、グループ各社に出向し、現場社員の方々、そして、お客様に対して貢献するべく、各事業会社の発展に熱意を注いでいます。並行してHD社員は、グループ全体の価値最大化というミッションも担っています。自身の担当領域についてはよく理解していても、グループ全体の価値創造となると、情報連携や人脈形成など工夫が必要となります。私たち人事部としても、グループの枠を越えた協力体制や全体最適の視点をどう促進させられるか、改善を重ねたいと考えていました。

これら二つの観点を組み合わせて、私たちはHD社員同士による「斜めの1on1」を構想しました。HD社員同士が組織の垣根を越えて交流し、互いの経験や視点を共有することで、自身の強みや意志を再発見したり、グループの新たな価値創出につなげたりするきっかけになるのではないかと感じたのです。

Q:参加者はどのように選んだのでしょうか?

メンティーは全員参加、メンターは「自発性」を重視した挙手制。

七良浴さん: 7~8年目までの若手社員約260人を「メンティー」として全員参加にする一方、「メンター」は課長補佐以上の社員から希望者を募りました。

メンターについて社内では「全員参加で進めた方が良い」との意見もありましたが、あくまでも挙手制にこだわりました。後輩の面倒を見ることに共感していただけないとメンターは務まらないと考えたからです。結果として、管理職やグループ会社の社長・役員なども含め、メンターは目標に掲げた約160人が集まりました。

マッチングは3段階で行いました。まず人事部がメンティーごとに所属先の異なる30人程度のメンター候補を提示。次にメンティーが人事情報システムで候補者情報を確認し、優先順位を付け、「Kakeai」のシステムでペアリングを最終決定します。

こうして生まれた「斜めの関係」のペアに、半年間で最低2回の1on1を実施してもらいました。

「上司との1on1」と「斜めの1on1」の決定的な違いとは

Q:首藤さんはメンティーの立場で「BanSo!」に参加しています。上司との1on1と違いを感じましたか?

「成長促進」より「共感」がベースとなり、本音の対話が生まれやすい。

首藤さん(メンティー): 最も大きな違いは対話の入り口です。上司との1on1には「成長促進」が第一義としてあると感じます。一方、メンターは私の評価者ではなく、面談のゴールも「成長」ではありません。そのためか、メンターとの会話には「共感」がベースにあるように感じます。

実際、今回メンターを務めてくださった井原さんも、私の悩みに共感し、寄り添ってくださいました。この姿勢のおかげで安心感が生まれ、自然と本音が話せる環境になりました。

Q:1on1ではどのような対話が生まれましたか?

「特定分野を極めるキャリア」への悩みを共有し、互いのキャリアを見つめ直す機会に。

首藤さん: 私は「特定の分野を極めるキャリアではなくて、グループ横断で業務を担っていくキャリアを積みたい」と思っていました。ただ、経理は専門性が高い分野で、先輩や上司は経理畑を極めてきた方ばかり。心のどこかで、「そういったキャリアが正解なのか?」と思うところもあり、モヤモヤしていました。井原さんとの対話では「自分のキャリアデザインの舵は自分で取る」「今あるものに目を向ける」という言葉をいただきました。1回目の1on1後、私はこれらの言葉を強く受け止め、自己分析を徹底的に行いました。その結果、整理した自身の価値観とありたい姿を上司と人事部に伝え、希望していたグループ横断的な業務に携わる部門への異動が実現しました。幅広いスキルを身につけ、新規事業提案にも挑戦したいと考えています。

井原さん(メンター): 首藤さんが経理という特定の分野でキャリアの悩みを持っているように、私も法務という特定の分野でキャリアを積んできており、「逃げ道がなくなるのではないか」という課題を感じていました。私の周りでは一度経理や法務の職に就いたら、そのプロフェッショナルとして様々なグループ会社で活躍することが一般的であり、他の職種へキャリアチェンジをする方は少なかったからです。

私はメンターという立場でしたが、同じ特定の分野でキャリアを積んできたことによる悩みを共有できたことで、私自身も自分のキャリアを見つめ直す機会になりました。実際、この7月には希望していた経営企画部門への異動が実現し、自身の視野やできることの幅が大きく拡がる可能性にワクワクしています。

Q:お二人を含め「BanSo!」は初対面のペアが多かったと聞いています。面談をスムーズに進めるためにKakeaiが役立ったことはありますか?

対話の準備から振り返りまで、1on1の質を高める機能が揃っている。

首藤さん: 一例を挙げると、トークテーマのブラッシュアップに役立ちました。1on1の準備として、まずは6年間働いてきた中で感じていたモヤモヤをノートに書き出したのですが、漠然とした悩みを言語化するのは容易ではありません。そこで、Kakeai上に用意されているトークテーマの候補を参考にしたところ、「この悩みはこの切り口でまとめればいいのか」と整理が進みました。また、Kakeaiユーザーが作成したトークテーマが「ヒント」として表示されるので、それも参考にして質問内容を磨き込みました。

井原さん: メンターとしても、Kakeaiを通じてメンティーが話したいことやメンターに求める対応を事前に知れるのは大きな利点だと感じます。「BanSo!」のメンティーは全員強制参加ですから、モチベーションにも差があります。それはトークテーマ選びなど事前の準備の違いからも感じ取れます。そういったメンティー側の温度感を前もって把握できると、メンター側も心構えがしやすくなります。

首藤さん: 1on1後のフォローにもKakeaiは役立ちました。井原さんは、1on1後に詳細なフィードバックを残してくださいました。私が1on1前にKakeaiに記載した質問について、一つの質問に対して五つくらいの回答を事前に書いてくださり、さらに1on1後には所感やフィードバックを10くらいKakeaiに記録してくださいました。その内容は全てワードにコピーして自分のフォルダに保管し、何度も見返しています。面談の記録は基本的に手書きのメモと記憶に頼っていたので、この詳細なフィードバックは大きな助けになりました。

「斜めの1on1」の成果と課題

Q:2025年3月を以って「BanSo!」の初年度は終了しました。取り組みの成果と課題を教えてください。

高い満足度を得た一方、モチベーション管理やマッチング精度などの課題も明確に。

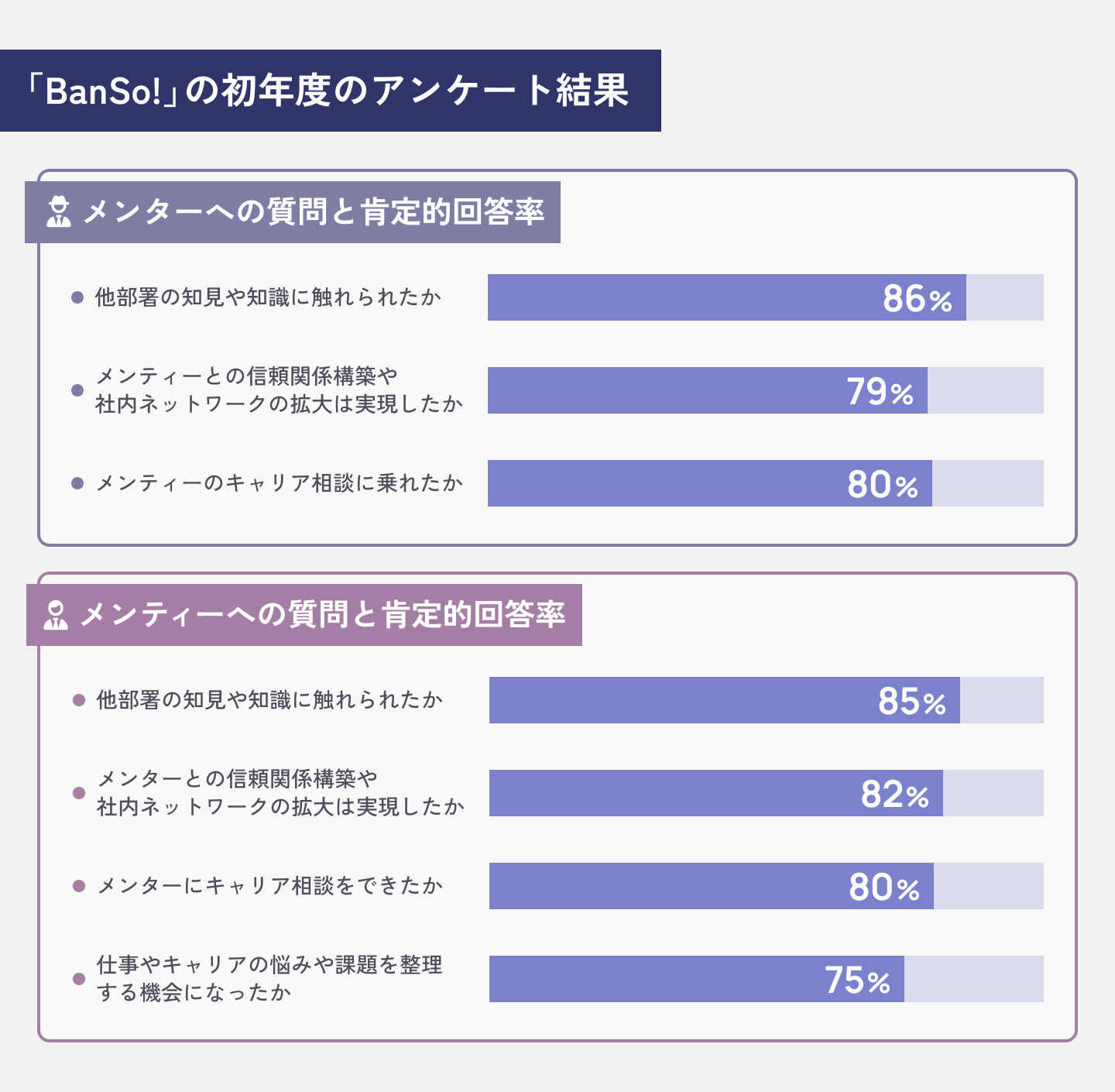

七良浴さん:新しい取り組みなので、様々なご意見があることを覚悟していましたが、実施後のアンケート結果を見ると、メンター・メンティー双方から全ての質問項目で8割近い肯定的回答が寄せられ、自由記述からも「意義があった」という声が多数集まりました。

一方で、今後の改善点も明確になりました。まず「メンティーへの明確な目的共有」です。初めての施策であることから、「この施策の目的がわからない」という声もいただきました。次回以降は、メンティーの方々に対して、目的やメリットを丁寧にお伝えできればと思います。

二つ目は「メンターのサポート強化」です。初年度の成果はメンターの熱意と自発性によるところが大きく、引き続きそれを促進しながら、今後はさらにメンターが必要としている知識や支援を提供していきます。

三つ目は「マッチングの精度向上」です。初年度は所属先を重視した「斜めの関係」のペアを作る方針にしましたが、キャリア志向、興味・関心などのペアの相性を考慮できると、メンター・メンティー間の関わりがより有効的に機能しそうです。

首藤さん: 私もマッチングの精度向上は最も重要な課題だと感じます。人事情報システムには多くのメンターが職歴しか記載しておらず、人柄がわかりませんでした。趣味や価値観など人間的な側面がわかれば、より相性の良いマッチングが可能になるはずです。また、メンティー側の姿勢も制度の成功には重要だと思います。メンターの方々は業務の合間を縫って1on1の時間を作ってくださっているので、「自分のためにこの時間をどう活かせるか?」という視点を持って臨むことが大切です。私も井原さんとの1on1では積極的に相談し、今でも定期的に連絡を取り合う関係が築けました。次年度も新たな先輩との出会いを大切にしたいと思います。

井原さん: 私も、この1on1プログラムをさらに充実させるには、メンター・メンティー双方が、この特別な機会を積極的に活かそうという姿勢を持つことも大切だと感じます。

私は今回、新しい本を読むような気持ちで、異なる視点や考え方に触れる価値を見いだそうと心がけました。実務に直結しなくても、知らない価値観との出会いは視野を広げてくれます。当社のように異動が多い環境では、組織横断の人間関係こそが、将来の協業をスムーズにする重要な資産になると感じました。

七良浴さん: 私はこの初年度を通じて、改めて斜めの1on1を成功させるためには、「メンティーへの目的の浸透」と「メンターの自発性」が重要であると実感しました。先ほど申し上げたとおり、この制度の効果をより一層高めるためには、メンティーの方々に制度の目的を丁寧にご案内し、理解を深めていただくことが大切だと考えています。一方で、メンターについては、今回は挙手制で参加者を募ったおかげで意欲的なメンバーが集まり、その結果、予想を上回る成果を得られたと感じています。

今後は初年度の学びを活かし、「目的の浸透によるメンティーのモチベーション向上」「メンターへのサポート強化」「マッチングの精度向上」に力を入れていきます。個人の熱意だけに依存せず、効果的な1on1の進め方のガイダンスや定期的なフォローアップなど、組織としてのバックアップ体制を充実させていきます。

私たちの最終目標は、人事部の仕掛けがなくても「斜めの対話」が自然と生まれる文化を育むことです。こうした土台があってこそ、100社を超えるグループ企業の総合力を最大限に発揮できると考えています。

※上記事例に記載された内容は、2025年04月取材当時のものです。閲覧時点では変更されている可能性があります。ご了承ください。